Начало пути

Первые шаги

Каждый из нас, советских актеров, подходил к театру своим путем. Мне довелось вступить на этот путь в первые годы Октября, когда революция открыла народу широкий доступ к искусству. И так как к тому времени мои юношеские интересы более всего проявились в области музыки, то путь к профессии актера начался для меня на сцене музыкального театра.

К музыке я пристрастился еще в детстве.

Впервые я услышал и полюбил ее в кругу семьи. Мы жили в густо заселенном районе Петербурга, в Измайловских ротах, в большом темном доме. Семья наша занимала в этом доме скромную казенную квартиру, полагавшуюся отцу по должности железнодорожного служащего, дежурного по станции Петербург-Балтийский. По вечерам, на досуге, и по праздникам, в часы отдыха, мать играла на рояле, играла много, охотно, со вкусом. Отец разделял наши музыкальные увлечения, в меру возможностей старался поощрять их и со временем, когда я стал гимназистом, начал водить меня в оперу и на симфонические концерты.

Еще подростком я впервые услышал Ф. И. Шаляпина, - и образ его Бориса Годунова остро и сильно запечатлелся в моем сознании.

Хотя я был мало подготовлен к тому, что мне предстояло увидеть и услышать, тем не менее с первого выхода Шаляпина - Бориса в сцене венчания на царство я оказался во власти внезапно пробудившейся восприимчивости, большого, радостного, никогда ранее не испытанного подъема. Следующие сцены Ф. И. Шаляпина - допрос Шуйского об обстоятельствах кончины царевича Дмитрия и особенно сцена галлюцинации - захватили меня громадной силой переживаний. Предсмертный монолог Бориса произвел в полном смысле потрясающее впечатление. Отдельные шаляпинские фразы, даже слова, его настороженный вопрос: "Что это там в углу?" в начале сцены галлюцинации, его насыщенный внутренним трагизмом предсмертный выкрик: "Повремените, я царь еще!.." - с первого же раза оставили громадное, незабываемое по силе впечатление.

Впоследствии мне не раз случалось наблюдать Ф. И. Шаляпина в той же роли, чаще всего из-за кулис, и я постепенно научился разбираться в тонкостях его музыкальной декламации. В "Борисе Годунове" ее особенности раскрывались с большой полнотой потому, что монологи Бориса Ф. И. Шаляпин вел не как певец, а как трагический актер. Но эти последующие наблюдения, бесконечно обогащавшие мое юношеское сознание и всегда сопровождавшиеся большим эмоциональным подъемом, все же не заслонили воспоминаний о первом прослушанном мною исполнении Бориса Годунова Ф. И. Шаляпиным. После спектакля, читая и перечитывая пушкинскую трагедию, я неизменно воспринимал слова Пушкина через музыкальную звукопись Мусоргского, раскрытую в шаляпинских интонациях, которые казались единственно возможными, непререкаемо верными по точности выражения.

Оперный театр Народного дома на Петербургской стороне, в котором накануне революции пел Ф. И. Шаляпин, летние симфонические концерты в Павловском вокзале, выступления частного симфонического оркестра графа Шереметева, утренники, дававшиеся в филармонии, все более привлекали меня, определяли круг моих первых художественных интересов. В то же время драма меня не интересовала. Первые спектакли, которые я увидел в Александринском театре, не произвели сколько-нибудь значительного впечатления и, в сущности, оставили меня равнодушным. Я считал, что музыканту или артисту оперного театра нужно много учиться, долго совершенствоваться, тогда как в драме, как мне казалось, играть слишком легко и просто, вполне доступно неискушенным. Словом, пробудившийся во мне юношеский интерес к искусству все сильнее сосредоточивался на музыке.

Природа содействовала такому увлечению. Она наделила меня слухом, острым чувством ритма и хорошей музыкальной памятью. Мне легко удавалось подбирать на рояле понравившиеся мне мелодии или музыкальные отрывки, и я испытывал наслаждение, извлекая из инструмента те сочетания звуков, которыми был насыщен мой внутренний слух. Еще не будучи вполне твердым в правописании, я разбирал ноты с листа, а со временем, в шестнадцать лет, играл отрывки из шестой симфонии Чайковского в четыре руки. Таким образом, наиболее сильные художественные впечатления юных лет, первые внутренние переживания, приоткрывшие передо мной громадный новый мир, были связаны с музыкой, с оперой и симфонией, и более всего - с Глинкой и Чайковским.

Великая Октябрьская революция раскрыла перед народом сокровищницы искусства, сделала их доступными для всех. Широко распахнулись двери театров и музеев, концертных залов и дворцов. Прежние считанные посещения спектаклей и концертов, из которых каждое становилось для меня праздником, сменились все более серьезным увлечением искусством, и прежде всего - музыкой. Она звучала кругом в самые суровые дни революционной ломки. Даже в Зимнем дворце, этой еще недавно неприступной твердыне самодержавия, в его Гербовом и Георгиевском залах, с весны 1918 года давались народные концерты бывшего придворного, затем первого коммунального оркестра. Попасть на них было легко и просто, особенно учащимся, для которых вход был бесплатным. Здесь, в торжественной дворцовой обстановке, я упивался Бетховеном и Чайковским, самозабвенно отдаваясь музыке. И даже первый театр Петербурга - прославленный Мариинский театр - сделался общедоступным в те же первые послереволюционные дни.

До революции он был, можно сказать, наиболее неприступным из всех петербургских театров. В сущности, он находился во владении небольшой касты, верхушки столичной знати - аристократии и буржуазии. Большинство спектаклей было распределено по абонементам, которые чуть ли не переходили из поколения в поколение. Вне абонемента давался один, редко два спектакля в неделю. Хорошие, дорогие билеты доставались по знакомству либо скупались барышниками и перепродавались с рук по повышенной цене. Попасть в этот театр было своего рода событием, и чтобы добыть дешевый билет на галерею, приходилось простаивать в очереди у дверей театра чуть ли не с полуночи.

Тем не менее родители, поощряя мое увлечение музыкой, все же свели меня в Мариинский театр. Давали "Руслана и Людмилу". Мы сидели на местах, откуда можно было видеть только часть сцены, где лучше всего представлялось возможным разглядеть живописный плафон зрительного зала с громадной хрустальной люстрой посредине. И все же общее впечатление от первого вечера в Мариинском театре, от его оркестра, от его певцов, его хора и кордебалета, от декораций и костюмов, от феерических эффектов - от битвы Руслана с головой и от разноцветных фонтанов, - было громадное, сказал бы - волшебное. В другой раз я слушал "Князя Игоря", один из лучших спектаклей театра, отличавшийся первоклассным составом солистов, превосходными декорациями, незабываемыми половецкими плясками и исключительным по совершенству исполнения хором поселян. И, наконец, я увидел прославленную балетную труппу театра сперва в "Спящей красавице", затем в "Лебедином озере", музыку которого я проигрывал на рояле и знал едва ли не на память.

Увлечение музыкой сочеталось с интересом к различного рода сценическим эффектам. Когда перед началом спектакля оркестр разыгрывался, музыканты пробовали инструменты, неслись нестройные звуки, я превращался в слух, предвкушая музыку, в звуки которой вот-вот будет погружен зрительный зал, но лишь только, по окончании увертюры, вспыхивала рампа, я по цвету ее отблеска рисовал в воображении картину утра или ночи, которая предстанет на сцене. Технические эффекты возбуждали самое острое любопытство и дополняли богатство, разнообразие впечатлений от оперно-балетной сцены.

Мариинский театр, самые очертания его здания, его оркестр, его сцена, его голубой зал, затянутый бархатом, сверкающий позолотой, - все это представлялось мне заветным кладезем искусства, недоступным, недосягаемым, сладчайшим плодом, существующим лишь для избранных, для "хозяев жизни".

Но после Октября распахнулись двери и этого заветного дворца искусств.

В трудовой школе, в которую была преобразована гимназия, где я учился, раздавались бесплатные билеты в Мариинский театр, на специальные представления для учащихся. На этих спектаклях перед занавесом появлялся А. В. Луначарский и говорил вступительное слово - говорил увлеченно, как бы беседуя с молодежью. Он говорил, что советская власть ставит себе задачей сделать искусство доступным самым широким слоям трудового народа, что ради этой цели, несмотря на все тяготы переживаемого времени, старые театры будут бережно сохранены, что новый зритель, который заполнит их, вдохнет в них и новую жизнь. А затем он просто и доступно, но вместе с тем красноречиво объяснял нам сущность, идею, образы спектакля, который будет показан. В большинстве спектаклей выступал Ф. И. Шаляпин, возвратившийся в Мариинский театр, который он покинул незадолго до революции, и его участие придавало самим спектаклям приподнятый, неизменно праздничный характер.

Словом, заветный театр сделался доступным, и я зачастил в него, постепенно сделался его завсегдатаем. Разными путями, но все же мне удавалось бывать в нем еженедельно, даже на таких спектаклях, на которые трудно было попасть и в то время, - в том числе на юбилейном спектакле Ф. И. Шаляпина ранней весной 1919 года, когда он выступил в "Демоне".

Оперу эту я хорошо знал, слышал ее шесть-семь раз, всегда с хорошими вокалистами, но то, чего достигал Ф. И. Шаляпин в партии Демона, опрокинуло все накопившиеся представления и понятия, до того это было неожиданно и смело, значительно и мощно.

Ф. И. Шаляпин уверенно лепил мужественную фигуру влюбленного Демона. Как певец он был величествен в своем лиризме, в полных страсти призывах и заклинаниях. Как актер он сочетал величавость образа с своеобразной зыбкостью, своего рода расплывчатостью его внешних очертаний: появлялся он как-то неожиданно, внезапно вырастая из тьмы и выпрямляясь в полный рост, а затем столь же неожиданно исчезал из поля зрения, как бы растворялся в пространстве. Такому впечатлению помогал длинный, широкий плащ, своего рода хитон из лиловато-серой кисеи, свободно облегавший его тело поверх панцирной кольчуги. Он столь искусно, с таким ощущением линий и форм драпировался в эту легкую материю, что достигал иллюзии зыбкости контуров самого образа, который то материализовался, приобретал реальную плоть, то расплывался, создавая иллюзию бестелесного существа, бесплотного видения. Едва ли не впервые я увидел, понял всю силу мастерства актера-певца, перевоплощающегося в гениально созданный, захватывающий образ.

Впоследствии, много лет спустя, когда я ехал к бойцам Дальневосточной армии, и по пути, из окна железнодорожного вагона, передо мной впервые открылся красавец Байкал, его величавые скалы, - в вагоне, который был радиофицирован, раздалась шаляпинская ария из "Демона" - "На воздушном океане, без руля и без ветрил...". И здесь, в сочетании с величественной природой, с чудесными пейзажами Байкала, тотчас воскресло воспоминание о Шаляпине-Демоне, которое именно в такой обстановке казалось особенно органичным, как нельзя более уместным.

Возможно, что шаляпинский юбилей так запомнился еще и потому, что спустя полторы-две недели я сам впервые очутился на подмостках сцены - и притом именно на подмостках Мариинского театра.

Такому обстоятельству содействовала случайная встреча с одним юношей, моим сверстником, подвизавшимся в качестве статиста. От него я узнал, что будет проводиться набор статистов для пополнения массовок, и, увлеченный мыслью оказаться ближе к любимому театру, обратился к "заведующему статистами", как его называли, - некоему Ермакову, от которого зависел подбор новичков.

В своем деле он был очень опытный, полезный для театра работник. Малограмотный, не получивший музыкального образования, он знал партитуры всех опер и балетов, входивших в репертуар Мариинского театра, помнил мизансцены массовок самых сложных спектаклей, мог группировать толпу или развести какое-либо шествие по некогда установленному режиссурой рисунку, безошибочно руководить действиями статистов. Он же и подбирал участников массовок, тех "разовиков", которые не входили в штат театра и получили за кулисами кличку "ермаковцев".

Мое предложение оказалось кстати - по-видимому, приглянулся мой высокий рост. Мне было предложено явиться в театр на следующий день, на этот раз уже со служебного входа. Я должен был принять участие в инсценировке "Интернационала", а затем, по назначению режиссеров, ведущих спектакль, выходить в нескольких картинах "Бориса Годунова".

Спектакль был торжественный: он шел для первых призывников только что организованного Всевобуча, - и зал был набит молодежью, призванной проходить военную подготовку.

Пока военный комиссар произносил приветственную речь, а А. В. Луначарский говорил вступительное слово, я, одетый рабочим, в блузе с высоко засученными рукавами, в синем фартуке, с большим молотом в руке, по указанию помощника режиссера занял место на возвышении в центре сцены, вполоборота к зрительному залу. Мои худощавые руки были быстро и искусно разрисованы гримером, который подрисовал мне бицепсы, очертил и оттенил контуры якобы мощно развитой мускулатуры. Рядом со мной на помосте стоял мимист, одетый крестьянином, с серпом в руке. Нам показали, как стать, как соединить руки в крепком рукопожатии, как держать серп и молот в свободной руке. Вокруг нас разместились другие участники инсценировки: с одной стороны - вооруженные защитники революции, красногвардейцы с винтовками и матросы, опоясанные пулеметными лентами, с другой - мирные труженики, представители различных национальностей, некоторые из них с косами и граблями, а впереди - дети с флажками в руках.

Наконец в зрительном зале раздались шумные аплодисменты, и сбоку, у занавеса, мелькнула фигура уходившего со сцены А. В. Луначарского.

Мощно зазвучал "Интернационал" в исполнении хора и оркестра, сцена озарилась сильным светом, занавес поднялся над живой картиной, символизировавшей единение рабочих и крестьян, и прожектора высветили большой лепной герб РСФСР, установленный в глубине сцены. С последним тактом "Интернационала" занавес опустился под восторженные крики молодежи.

Антракт был недолгим, и я спешил подготовиться к выходу во второй картине пролога "Бориса Годунова".

Одетый в длинный тяжелый боярский костюм, тканный золотом и украшенный цветными камнями, с бородкой, наспех подклеенной гримером, я прохожу на сцену в ожидании выхода. Первая картина пролога идет к концу.

С любопытством слежу за ходом действия из-за кулис. Но вот падает занавес, и почти в то же мгновение несколько навесных декораций уходят наверх, помост, близ которого я стою, выдвигается за кулисы, и что-то больно задевает меня по плечу.

- Ей, поберегись! Новичок, что ли?.. - раздается окрик пожилого рыжебородого плотника, и мимо меня ловко снуют рабочие сцены, перенося разъединенные части декораций, станки и бутафорию: сцену быстро обставляют для второй картины пролога. Теряю ориентировку и не сразу отхожу в сторону, ошарашенный всем тем, что происходит кругом.

Вступает оркестр, начинается вторая картина пролога.

Меня, как высокого ростом, ставят в первой паре бояр, шествующих за Борисом Годуновым в сцене венчания. Моим соседом, также облаченным в боярский костюм, с точно такой же бородкой на лице, является высокий, стройный юноша, впоследствии один из моих ближайших друзей - Евгений Александрович Мравинский, в то время оканчивавший школу и подвизавшийся в Мариинском театре в массовках, а несколько лет спустя - дирижер этого же театра и затем главный дирижер симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

Мы ждем выхода у приступочки, с которой, возвышаясь, тянется к рампе широкий помост, устланный красным сукном. Впереди нас, тесно прижавшись друг к другу, - боярские дети, рынды с золотыми топориками, бородатые стрельцы.

- Следуйте за Федором Ивановичем на шаг от него и прямо по помосту, - поясняет мне режиссер.

Режиссером этим был Й. Г. Дворищин, пользовавшийся большим доверием Шаляпина и всегда руководивший ходом спектаклей с его участием.

- Только не наседайте на Федора Ивановича, держитесь позади, ровняйтесь на соседнего боярина... Затем переоденетесь, выйдете приставом в корчме... Мизансцену покажу в антракте...

Со сцены слышно, как князь Шуйский обращается к народу, - и из-за кулис легко движется, как бы выплывает величественная фигура Ф. И. Шаляпина в царском облачении.

Несется "Слава", в полную силу звучит хор, - и начинается торжественное шествие, венчание Бориса на царство. Ф. И. Шаляпин встает перед нами, шагает по красному помосту - и буря аплодисментов несется ему навстречу. Делаю еще шаг вперед, ровняясь по Е. А. Мравинскому, впервые вижу со сцены зрительный зал - и застываю около Шаляпина- Бориса в этой торжественной картине, которую я так хорошо знаю, так отчетливо себе представляю и которой не раз восторженно рукоплескал со всей силой юношеского энтузиазма.

Шаляпин-Борис широким жестом плавно отводит правую руку к груди, к сердцу, - жест, который я так часто наблюдал из зрительного зала и так хорошо знаю, вплоть до того, что ясно представляю себе, как играют и переливаются разноцветные перстни на его руке, - и задушевным, полным тихой сосредоточенной грустью голосом сдержанно поет свои первые слова:

Скорбит душа... Какой-то страх невольный Зловещим предчувствием сковал мне сердце...

Свет рампы и прожекторов режет глаза. Впереди, подернутый туманной дымкой, вырисовывается знакомый зрительный зал. На переднем плане, по линии центрального прохода, - как мне кажется, очень далеко, - колышется, трепещет что-то белое - не то платок, не то флажок. Силюсь понять, что я вижу, но не сразу соображаю, что "флажок" бьется не так уж далеко и что это белая крахмальная манишка облаченного во фрак дирижера Э. А. Купера, хорошо мне известного по симфоническим концертам.

Ф. И. Шаляпин заканчивает свой монолог, свое обращение к народу, и порывисто, с той скульптурной величавостью, которой отличалась его пластика, движется в сторону левой кулисы - в Архангельский собор. Плывет колокольный звон, мощно несется славление хора, и шествие, с царем Борисом во главе, направляется обратно. Занавес снова и снова взвивается над этой картиной и, наконец, застывает на месте.

Спешу на четвертый этаж, в уборную статистов, чтобы вовремя быть готовым к выходу в сцене корчмы. Затем - выход в польском акте и, наконец, в сцене смерти Бориса. В общем все сходит благополучно, и мне дают вызов на завтрашний день, на этот раз уже на дневную репетицию.

Незабываемый 1919 год!.. Незабываемый в жизни страны, государства, незабываемый для нас, граждан красного Петрограда, по героическим дням его революционной защиты, и в мельчайших своих подробностях незабываемый для людей того поколения, чья самостоятельная жизнь начиналась как раз в это самое время.

Трудности поджидали нас на каждом шагу. Революционная ломка сказывалась везде и во всем, любого из нас ставила перед неожиданными по своей новизне задачами. Жизнь сделалась суровой. Мы прожили зиму в почти нетопленной квартире, стены которой покрывались инеем, все время недоедали, а с наступлением весны познали голод. Физическая слабость не покидала меня, хотелось есть как никогда в жизни, но настроение было изумительно бодрое и приподнятое: во-первых, всюду сказывался высокий революционный подъем народа; во-вторых, я мог считать себя приобщенным к искусству и мечту моей юности осуществленной, и, в-третьих, у меня, как и у моих сверстников, юношей моего поколения, все было впереди!

Майские и июньские дни 1919 года, дни фронтовых боев у стен Петрограда, стали горячими, напряженными днями также и для молодежи. Я оканчивал трудовую школу, сдавал выпускные экзамены и чуть ли не каждый вечер был занят в Мариинском театре, спектакли которого большею частью шли для бойцов, направлявшихся на фронт, для вновь мобилизованных моряков Балтики, для конференций и съездов деревенской бедноты. Едва окончив школу, я был досрочно мобилизован Всевобучем и отправлен в прифронтовую полосу для подготовки укреплений. Большой группой, состоявшей из юнцов моего возраста, мы рыли оборонительные окопы, набивали мешки землей, выкладывали брустверы, стараясь на совесть. Разумеется, это был самый скромный вклад в общенародное дело обороны города, но все же я был полон гордости.

Освобожденный из Всевобуча после разгрома белогвардейцев под Петроградом (освобожденный потому, что я был призван досрочно и мне еще не было полных шестнадцати лет), я, по совету школьных товарищей, подал заявление в Военно-медицинскую академию, хотя никакого интереса к профессии врача не испытывал. Одновременно, стремясь сохранить и упрочить связь с театром, я поступил на краткосрочные курсы мимистов, открытые при Мариинском театре для подготовки новых кадров. Там нас обучали пластике и мимике, уменью двигаться на сцене под музыку, учили выразительному жесту и, наконец, танцам - наиболее ходовым на оперной сцене танцам из "Евгения Онегина" и "Пиковой дамы" и из других опер, включенных в репертуар Мариинского театра.

Учеба не отнимала много времени, давалась легко, и я совмещал ее с другими занятиями, то подвизаясь в качестве пианиста на молодежных вечеринках и исполняя танцевальную музыку, то участвуя в спектаклях Большого Драматического театра, куда я предложил свои услуги как статист: семье нашей жилось трудно, и надо было искать возможность приработка.

Большой Драматический театр был первым театром, созданным в Петрограде при советской власти, и среди молодежи он пользовался большой популярностью. Мы знали, что он возник по предложению А. М. Горького, что к его организации имел отношение также и Ф. И. Шаляпин, и были по-настоящему увлечены романтическим пафосом первой его постановки - шиллеровского "Дон Карлоса", одного из самых популярных спектаклей тех лет.

В то время Большой Драматический театр помещался напротив Мариинского театра - в оперном зале консерватории.

С первого же посещения Большого Драматического театра я почувствовал иную, не знакомую мне ранее обстановку, а точнее сказать - другую атмосферу. Мариинский театр отличался бюрократизмом внутреннего управления, в нем сильно сказывалась прежняя закваска, и прежде всего - кастовость. Мы, молодые сотрудники, на каждом шагу чувствовали себя случайными людьми, которых не замечают, которых сторонятся. В Большом Драматическом театре с первых репетиций и спектаклей, несмотря на всю скромность выпавшей на мою долю задачи, я ощущал себя одним из участников большого, тесно спаянного, дружного коллектива. Основу его творческого единения, его товарищеской сплоченности составляли убеждение в насущной необходимости героического репертуара, вера в те известные слова А. М. Горького, которые были сказаны им труппе театра в качестве напутствия, - слова о том, что "на сцене современного театра необходим герой в широком, истинном значении понятия". Эта вера вела театр вперед, она сказывалась во всей его внутренней жизни.

Меня заняли в двух новых постановках, осуществленных летом 1919 года, - в "Разрушителе Иерусалима", переводной пьесе финского драматурга Арвида Иернефельда, и в исторической драме Марии Левберг "Дантон". В первой пьесе я был занят в толпе и в двух картинах сопровождал Ю. М. Юрьева, игравшего заглавную роль. В "Дантоне", помимо участия в массовках, на мою долю выпал небольшой мимический эпизод, в котором я изображал одного из граждан революционного Парижа. Режиссура обстоятельно разъяснила нам наши маленькие задачи и открыла доступ даже на те репетиции, в которых мы непосредственно не были заняты. Я смог присмотреться к репетициям шиллеровских "Разбойников", в которых не участвовал, наблюдать за работой режиссера Б. М. Сушкевича, ставившего спектакль, за исполнителями центральных ролей - В. В. Максимовым и Н. Ф. Монаховым. В какой-то мере я впервые приобщился к драматическому искусству. Романтический репертуар, насыщенный пафосом борьбы страстей, возвеличивавший личность героя, пусть даже идеализированного, гораздо больше отвечал тогда мироощущению молодежи, нежели мелкая бытовая психологическая драма. Нравился он и мне. Но все же и в Большом Драматическом театре я продолжал мечтать об оперной сцене: как мне казалось, именно она сочетает все высшие проявления искусства, первое место среди которых я по-прежнему отдавал музыке.

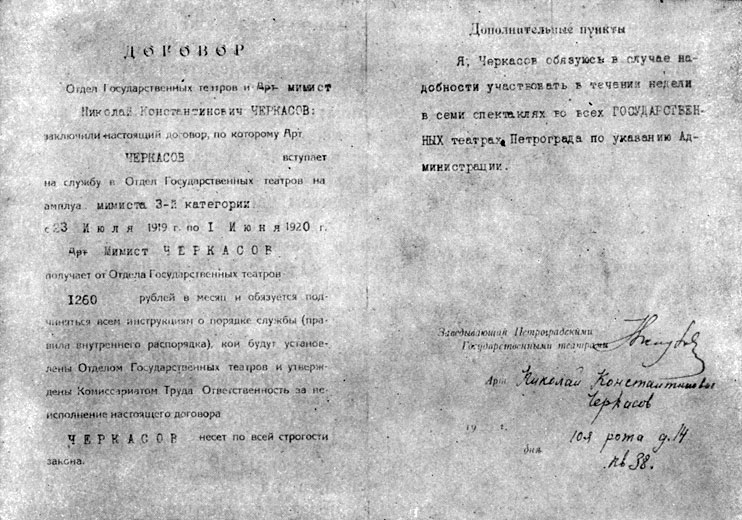

Поэтому я не без волнений ожидал конкурса в штат мимистов Мариинского театра, где, как мне думалось, лежал ключ ко всему дальнейшему. Проба в открытом конкурсе, однако же, прошла удачно. Я выполнил предложенные мне этюды под музыку, был принят мимистом третьей категории и 23 июля 1919 года получил свой первый театральный контракт.

Мариинский театр жил большой, насыщенной, все более напряженной творческой жизнью. В сложной обстановке, в необыкновенных по своей трудности условиях он достойно выполнял выпавшую на его долю задачу. Он последовательно приобщал к русской классической музыке самые широкие слои народа и с новой силой ревностно боролся за качество, никогда не снижая его.

Революционная действительность настойчиво вторгалась на подмостки Мариинского театра, все больше и больше определяя его художественное творчество. Съезды и конференции, под которые часто предоставлялось помещение театра, заканчивались концертами или спектаклями с торжественными апофеозами и живыми картинами на революционные темы. Все спектакли были бесплатными, билеты распределялись среди рабочих, студенчества и школьников. Но больше всего спектаклей давалось для Красной Армии и Флота. Петроград продолжал жить фронтовой жизнью, и это накладывало свой отпечаток и на первый из петроградских театров: он был связан с армией крепкими узами, обслуживал ее выездными концертами, спектаклями на стационаре, и весь его состав вполне заслуженно получал красноармейские фронтовые или тыловые пайки от политотдела 7-й армии, оборонявшей город.

Прежний Мариинский театр в его старом составе не мог бы выдержать этого напора революционной жизни, ее условий и требований. К моменту моего вступления в штат театра его состав обновился едва ли не наполовину, что и обеспечило ему возможность новой творческой жизни. Еще в прошлом сезоне в театре сказывался известный упадок, и его репертуар стал чрезмерно узким, ограниченным по числу названий. Теперь он все более и более расширялся и к весне 1920 года достиг внушительной цифры в двадцать семь опер. Ставились все основные произведения русской оперной классики, гениальные произведения Глинки, Даргомыжского, Серова, Мусоргского, Бородина, Чайковского и Римского-Корсакова. И прежнее наименование по праву сменилось новым: бывший Мариинский театр стал именоваться Академическим театром оперы и балета.

Первый театральный контракт

Будучи принятым в штат театра, я с юношеским энтузиазмом отдавался тем маленьким задачам, которые выпадали на мою долю.

В те годы спектакли начинались в половине седьмого, а иногда и в шесть часов вечера. С того же времени прекращалось движение трамваев, ограниченное вынужденной жесточайшей экономией электроэнергии, - и уличная жизнь вскоре замирала.

В те дни, когда я не был занят на дневной репетиции, я являлся в театр за полтора часа до начала спектакля, в сладком упоении переступал его порог и подымался на четвертый этаж, в уборную мимистов. Здание отапливалось редко и мало, и в нашей общей уборной иногда бывала так холодно, что замерзала вода, налитая в блюдце или в стакан.

Согреваясь горячим морковным чаем, я принимался готовиться к спектаклю - одевался, старательно гримировался даже и в тех случаях, когда задача ограничивалась выходом в толпе. Каждый вечер, по ходу действия той или иной оперы, приходилось переодеваться по пяти-шести раз, и мне очень нравилось менять свое обличье, быстро готовиться к каждой следующей картине, заново гримироваться. Репертуар театра я изучил на практике, познал во всех, казалось мне, подробностях, сохраняя живой острый интерес к музыке. Этот интерес и составлял для меня самое главное, ему подчинялось и из него вытекало все, что я делал в театре.

Спектакли заканчивались в одиннадцатом часу, а то и в десять часов вечера. В отдельные дни, по случаю тех или иных спектаклей целевого назначения, к зданию театра подавались трамвайные вагоны, о чем зрители оповещались заманчивым анонсом: "Трамвай обеспечен". В такие вечера и я торопился воспользоваться столь счастливой возможностью. Но большей частью я задерживался в театре по окончании спектакля и с ночным пропуском в кармане (особым документом комендатуры Петроградского укрепленного района, дававшим право хождения по улицам после одиннадцати часов ночи), гордый своим пропуском, как свидетельством участия в очень важном, признанном деле, шествовал по опустевшим кварталам города в Измайловские роты. Не забыть этих путешествий, прерывавшихся многочисленными окриками воинских патрулей, проверявших пропуска, не забыть весенние и летние месяцы 1919 года, когда линия фронта подходила к предместьям города, и на его улицах, да и в самом театре расклеивались памятные печатные листовки, подписанные В. И. Лениным, - обращения к питерским рабочим в связи с наступлением белогвардейцев на Петроград, в связи с мобилизацией коммунистов на восточный фронт и другими важнейшими событиями гражданской войны. И я был горд своей, пусть скромной, долей участия в революционных празднествах - как в спектаклях театра, в различных аллегорических апофеозах, ставившихся на его сцене, так и особенно в массовых постановках на площадях города, осуществлявшихся в те годы в дни майских и октябрьских торжеств.

Не забыть инсценировки, осуществленной 1 мая 1920 года на ступенях Фондовой биржи, под ее порталом, перед зрителями, заполнившими громадное полукружие у Ростральных колонн: такого количества зрителей я никогда ранее не видел! В этой инсценировке мне довелось изображать американского капиталиста в высоком цилиндре, с большим мешком золота в руках, - заклятого врага Советов, которого зрители встретили свистом. В том же году, в грандиозной инсценировке "Взятие Зимнего дворца", разыгранной на Дворцовой площади в день третьей годовщины Октябрьской революции, я играл царского сановника, министра-бюрократа, в придворном мундире и треуголке, - коварного, но трусливого врага. Народ, запрудивший площадь, встретил моего "героя" шумным улюлюканьем, которое показалось мне слаще аплодисментов.

Н. К .Черкасов - статист в опере 'Кармен'. Театр оперы и балета. 1920 г.

Театр, несмотря на мою занятость в его репертуаре, освобождал меня для участия в этих массовых празднествах, которые остались памятны своим размахом, своим масштабом и тем революционным энтузиазмом, который они вызывали у народа.

Но я должен возвратиться к театру, который целиком поглощал мои интересы.

Все привлекало мое внимание и живо интересовало меня в этом большом, сложном театральном организме.

Первое время я очень интересовался техникой сцены, не упускал случая проникнуть в трюм, чтобы самому увидеть, как совершается подъем и провал люка, с любопытством следил из-за кулис за разного рода волшебными полетами, за техникой движения панорамы в "Спящей красавице".

Еще более увлекало меня пение хора, исполнительская культура которого стояла на исключительной высоте. Я не упускал возможности еще и еще раз прослушать такие шедевры хорового пения, как женский хор в последней картине "Псковитянки", хор поселян из "Князя Игоря" и хор стрельцов из "Хованщины", всегда бисировавшийся по настойчивому требованию публики.

Но более всего я был увлечен первоклассным по своему составу оркестром, и как только представлялась малейшая возможность, старался не пропустить ни одной оркестровой репетиции. Совместно с Е. А. Мравинским я облюбовал себе место в нижней ложе, над группой ударных инструментов. Отсюда можно было хорошо наблюдать за оркестром, за самым расположением музыкантов по группам инструментов, а также следить за дирижером. Постепенно я настолько освоился, что вполне ясно стал понимать поправки, вносившиеся дирижером, безошибочно угадывал причины, по которым дирижер останавливал оркестр, и, можно сказать, искренне переживал те или иные временные неполадки, неизбежные в процессе оркестровой репетиции. Попутно не могу не отметить своеобразного явления, с которым в то время велась безуспешная борьба: из-за холода в малоотапливаемом театре (а температура на сцене и в зрительном зале редко превышала пять-шесть градусов) духовые деревянные, а особенно медные инструменты несколько "понижали", отчего временами стояла резь в ушах.

С первых дней работы в театре я настойчиво стремился найти свое скромное место в этом большом исполнительском коллективе, жившем напряженной творческой жизнью в исключительно трудных условиях, вызванных общей разрухой.

Выполняя весьма незначительные задания, я пытался решать их по-своему и, в меру своего умения, старался сделать это самым тщательным образом.

В "Садко" мне поручили изображать "водоросль" в сцене подводного царства, и я старательно изгибался и извивался, как бы "колыхаясь" в воде. Вряд ли я был виден зрительному залу в столь большой массовой сцене. Такое обстоятельство, однако же, меня не смущало, и я довольствовался одобрением окружающих - мимистов и хористов, помощников режиссера, которые вели спектакль. И если подобные скромные задания выполнялись старательно, то с тем большим рвением я работал над маленькими эпизодами, в которых, в сущности, выполнял самостоятельную роль в развитии действия и тем самым приближался к профессии актера.

В "Сказке о царе Султане" мне была дана небольшая мимическая роль дьяка, состоящего при ученой белке, которая, сидя в хрустальном домике, посвистывает и щелкает орешки. Этот миниатюрный эпизод я разработал в точном соответствии с музыкой и с помощью гримера искал выразительный внешний облик дьяка с заложенным за ухо гусиным пером, стараясь как можно ближе подойти к той характеристике, которой Н. А. Римский-Корсаков наделил дьяков в своем "Султане".

В "Хованщине" мне поручили эпизод убийства князя Ивана Хованского, требовавший драматической выразительности: продолжаясь менее минуты, он должен был запомниться зрителю как один из переломных моментов в развитии действия. Князя Ивана Хованского, которого отлично играл В. С. Шаронов, вызывали из его терема якобы на совет к царевне Софье; сначала он отнекивался от нежданного приглашения, затем, поддавшись на лестные уговоры, приказывал подать свои лучшие одежды, наряжался под величальные песни сенных девушек и, наконец, поддерживаемый под руки, направлялся к выходу. В это мгновенье я вырастал в дверях, задерживался на секунду и размашисто наносил ему удар кинжалом, от которого он замертво падал навзничь. Такие задания приучали к четкости сценического поведения, к пластической выразительности движения и жеста, а в то же время - к готовности действовать в точно установленный, определенный такт музыки.

В этих моих первых эпизодических ролях меня заметил и поддержал Исай Григорьевич Дворищин. Я уже упоминал его как первого режиссера, с которым мне довелось встретиться, как человека, внимательно напутствовавшего меня при первом выходе на сцену. Это был беззаветно преданный театру и несомненно талантливый, полезный для дела работник. В прошлом хорист, он пользовался любовью Ф. И. Шаляпина, имел на него влияние и по его поручению следил за всеми спектаклями, в которых пел Ф. И. Шаляпин, особенно же за теми сценами, в которых последний был занят. По желанию Ф. И. Шаляпина, И. Г. Дворищин исполнял партию Мисаила в сцене корчмы из "Бориса Годунова" в тех случаях, когда Варлаама пел Ф. И. Шаляпин, и надо сказать, что эту крохотную партию он вел превосходно. Чуткий, внимательный в отношении молодежи, И. Г. Дворищин в те трудные годы сыграл немалую роль в ее творческом росте.

В первом же сезоне меня стали занимать также и в балетах - сперва в толпе, в массовых сценах, а затем в отдельных эпизодах, в ролях мимического характера.

Одной из первых таких ролей была роль рыцаря, фигурировавшего на первом плане в массовой сцене в "Раймонде" А. К. Глазунова - в балете, которым в первые послереволюционные годы обычно дирижировал автор, что придавало самому спектаклю неповторимое очарование.

Александр Константинович Глазунов любил дирижировать своими произведениями, тогда как публика любила видеть его за дирижерским пультом, чтобы чествовать его как композитора. Лишь только он входил в оркестр театра, как оркестранты, встав со своих мест, шумно приветствовали его, ударяя смычками по декам инструментов. Праздничное настроение передавалось из оркестра в зрительный зал. Возникала овация, и А. К. Глазунов, стоя у дирижерского пульта, был вынужден долго раскланиваться. Зритель, не понявший, что таким путем чествуется композитор, был бы вправе ожидать, что он станет свидетелем необычайных достижений дирижерского искусства. Но А. К. Глазунов, грузно опустившись на место, едва заметно, вяло принимался дирижировать своим балетом, изредка поглядывая на того или иного музыканта и слегка кивая ему головой в знак одобрения. Дирижировал он "Раймондой" ординарно, и тем не менее в театре всегда царило торжественное, приподнятое настроение, вызванное тем, что дирижирует автор, любимый, маститый композитор, уважаемый деятель русской музыкальной культуры. И на сцене, и в оркестре, и в зрительном зале все были рады гостю и, чествуя его как композитора, как автора "Раймонды", тем самым определяли и его успех как дирижера.

После того как я сыграл рыцаря в "Раймонде", меня стали чаще занимать в балетных спектаклях. Как я был окрылен оказанным доверием, узнав, что в двух новых балетных постановках мне поручены две небольшие роли! Пусть роли были эпизодические, - я готовился к ним как к ответственейшему выступлению. Это были роли тамбур-мажора в "Петрушке" Игоря Стравинского и рыцаря Дня в его же "Жар-птице".

Не буду касаться самих этих произведений, декадентский характер которых достаточно известен. В те годы я не мог разобраться в их идейной сущности, да и скромные роли, которые я в них исполнял, не давали к тому оснований. В то время я смотрел на них только как на первые роли в балетных премьерах, как на дальнейшие испытания моих возможностей. А испытания были сложные, особенно в "Жар-птице". Здесь на мою долю выпала целая сцена, по ходу которой я убивал рыцаря Ночи и как рыцарь Дня вступал в свои права, давая новое направление развитию действия. Роль рыцаря Ночи исполнял Е. А. Мравинский, мой неразлучный спутник по работе в составе мимического ансамбля, и мы были счастливы тем, что нас заметили, выдвинули, а мы, в свою очередь, справились с новыми для нас трудными заданиями.

В последнем новом балете, в котором я был занят перед уходом из театра, - в "Сольвейг" Грига, - я вел небольшую, но заметную мимическую роль скрипача. Находясь на авансцене, с бутафорским инструментом в руках, я водил смычком по струнам, всеми своими движениями сливаясь с мелодией, звучавшей в оркестре, и воплощая ее в пластике. Подобного рода задания приучали подчинять пластику музыке, добиваться точности и выразительности движения и жеста в их соотношении с музыкой.

Образцами для меня служили Иван Васильевич Ершов, а особенно Федор Иванович Шаляпин.

В свободные минуты, которые оставались между многократными переодеваниями, я не упускал случая наблюдать за ними из-за кулис. Скупая выразительность, лаконичность и в то же время насыщенность жеста были им свойственны в высшей степени. Они сказывались даже в партиях эпизодического плана. Не забыть облик И. В. Ершова в партии Финна в глинкинском "Руслане", где он достигал величавой эпичности образа. Не забыть монументальный облик Ф. И. Шаляпина в небольшой, ограниченной одним лишь выходом, партии варяжского гостя в "Садко". Опираясь на высокий тяжелый меч, он возвышался скульптурным изваянием, как бы высеченный из глыбы серого гранита, и только в начале песни, в точном соответствии с текстом и музыкой, с удивительной пластичностью широко отводил правую руку назад при словах: "О скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною, крутясь, бегут назад". Жест приходился на слова "крутясь, бегут назад", после чего Ф. И. Шаляпин плавно опускал правую руку на рукоять меча и застывал в каменной неподвижности. Сила выразительности этой детали была необыкновенная.

И. В. Ершов по-настоящему увлекал и потрясал в партии юродивого Гришки Кутерьмы в "Сказании о невидимом граде Китеже" Н. А. Римского-Корсакова. Образ этот - поистине гениальное творение нашего выдающегося певца-актера. В партии Гришки Кутерьмы гортанный тембр голоса И. В. Ершова органически входил в характеристику самого образа, который казался немыслимым вне свойственных этому певцу тембровых красок. "Китеж" был возобновлен по случаю юбилея И. В. Ершова и прошел с исключительным подъемом.

Мне представилась возможность особенно внимательно наблюдать за Ф. И. Шаляпиным в тех эпизодах, в которых я сам участвовал и по ходу действия был вовлечен в непосредственное с ним общение. А так как в те годы репертуар его был обширным и пел он очень много, сколько никогда не пел до революции, - по девяти-десяти, а то и по двенадцати спектаклей каждый месяц, - то такая возможность представлялась мне достаточно часто.

Так, с первых же дней, когда я еще служил на "разовых", я неизменно был занят в "Юдифи". Я маршировал правофланговым в том церемониальном шествии ассирийского войска, которое развертывалось перед шатром Олоферна - Шаляпина. Он стоял величественный, страшный в своем затаенном необузданном гневе, и когда я приближался к нему - мурашки пробегали по телу. Но в следующем акте, в сцене опьянения, он был неистов в своем любовном исступлении, хотя величавость ни на миг не покидала его, и настоящая дрожь охватила меня, изображавшего одного из телохранителей, когда в конце этого эпизода он в изнеможении грохнулся к ногам Юдифи. Преодолев чувство страха, я вместе с пятью другими телохранителями бережно поднял неподвижное тело Олоферна, чтобы отнести его на ложе, стоявшее в глубине сцены, и не без удивления расслышал мягкий шаляпинский шепот: "Спасибо, товарищи! Спасибо, товарищи!.."

В те годы Ф. И. Шаляпин находился в зените расцвета, и творчество его являлось недосягаемо высоким образцом актерского перевоплощения.

Особенно увлекали меня его выступления в ролях трагического плана, где он захватывал глубиной и цельностью замысла, выразительнейшей разработкой всех деталей и громадной силой переживания.

В "Псковитянке" Н. А. Римского-Корсакова я выходил в толпе в первой картине, в эпизоде въезда Грозного в мятежный Псков. Нас теснила царская охрана - сначала конная, затем пешая, - и, наконец, на белой лошади, в величественной согбенной позе, низко пригнувшись к шее коня, въезжал Грозный - Шаляпин. Он обводил мятежную толпу тяжелым, суровым взглядом, и даже на близком расстоянии казалось, что его старческие веки наливаются кровью. Он не произносил ни слова, это была немая сцена, своего рода живая картина, но характер, образ героя был уже полностью обрисован.

В опере Масснэ "Дон-Кихот" мне пришлось дублировать Ф. И. Шаляпина: в эпизоде сражения с ветряными мельницами я выезжал на лошади, будучи одет и загримирован под Шаляпина. В роли Дон-Кихота он был необычайно легок и изящен, и я, хотя и появлялся на заднем плане сцены и очень недолго находился в поле зрения публики, всеми силами старался приблизиться к воплощенному им образу. Постепенно я начинал понимать шаляпинское искусство перевоплощения, и впоследствии в своей собственной работе над образами Ивана Грозного и Дон-Кихота не раз вспоминал отдельные подробности шаляпинской игры в этих ролях.

Довелось мне близко наблюдать Ф. И. Шаляпина и в партиях комического или, точнее, комедийно-характерного плана. В те годы он нередко пел Варлаама в сцене корчмы из "Бориса Годунова". Е. А. Мравинский и я были заняты в качестве приставов и по ходу действия хватали Варлаама за руки, "наседали" на него, а он, понатужившись, отбрасывал нас в стороны и принимался разбирать по складам царский указ о поимке Гришки Отрепьева. Общался я с Ф. И. Шаляпиным на сцене также в "Севильском цирюльнике", где мне приходилось завершать действие оперы: я играл нотариуса, оформлявшего брачный контракт между Розиной и Альмавивой. Стоя в кулисе с фонариком в руках, я поджидал Ф. И. Шаляпина "на выходе"; он всегда появлялся заблаговременно, здоровался со мной, здесь же обливал водой свою шляпу (предполагалось, что мы приходили во время сильного дождя) и со словами: "Ну, и погода в Севилье!.." - выходил на сцену, сопровождаемый мною. На спектаклях "Севильского цирюльника", одного из наиболее ходовых в те годы, Ф. И. Шаляпин всегда был очень весело настроен и в последней картине сыпал массу отсебятин, балагурил с публикой, позволял себе остро злободневные шутки, так что и нам на сцене трудно было удерживаться от смеха.

В середине сезона 1919-1920 годов Ф. И. Шаляпин ставил "Вражью силу". Оперу он знал наизусть, все партии наперечет, что делало его полным хозяином положения на репетициях. Он вызывался показывать певцам, как следует спеть ту или иную реплику или арию, и тут же, не заглядывая в ноты, принимался напевать соответствующие отрывки. Пел он вполголоса, но в остром, выразительном, характеризующем данного персонажа и данную ситуацию интонационном ключе. Сила его вокальной звукописи, выразительность его тембров была исключительная, он отлично владел ею в качестве режиссера, как истолкователя всех партий и всей оперы в целом, и щедро делился со всеми участниками спектакля своим даром. Охотно показывал хористам и мимистам, как следует держаться на сцене, как встать, сесть, расположиться на завалинке. Превосходно группировал мизансцены, свободно лепил их из живых человеческих тел и, никогда не закрепляя намеченного, спешил перейти к новому эпизоду. Кто хотел и мог воспринимать его указания, получал великолепные практические уроки сценического искусства.

На одной из репетиций своих сцен Ф. И. Шаляпин обратился к дирижеру, напомнив ему, что в таком-то месте, после такой-то его реплики, ему нужна пауза. Дирижер настойчиво переспросил, какой длительности пауза необходима, собираясь в точности ее фиксировать.

- Ничего не надо фиксировать, - гневно вскипел Ф. И. Шаляпин. - Следите за мной, точнее - переживайте паузу вместе со мной - и вы сами поймете, когда пауза кончилась.

Он требовал переживания музыкального действия, требовал его от всех участников спектакля, в том числе и от дирижера, и в этом состоял один из незыблемых законов его творчества.

С "Вражьей силой" связан памятный мне эпизод. Я был занят в четвертом акте, в картине масленичного народного гулянья, происходившего у балаганов. По ходу действия необходимо было очистить авансцену от толпы, в то же время не убирая ее за кулисы, и дать место на переднем плане герою оперы Петру и кузнецу Еремке, которого пел Ф. И. Шаляпин. Задача эта была возложена на меня: я появлялся на балконе балагана в качестве комика, зазывалы, толпа оборачивалась к балагану и густо обступала его, освобождая первый план сцены, где тем временем шел полный драматизма диалог Петра и Еремки.

Я увлеченно отдался своей задаче. Моему самолюбию льстило, что на меня возложено выполнение заметной по ходу действия функции, а особенно, что для меня шьется сценический костюм, - да еще по эскизу Б. М. Кустодиева.

Борис Михайлович Кустодиев взял на себя оформление "Вражьей силы" по настойчивому желанию Ф. И. Шаляпина. В те годы Б. М. Кустодиев уже сильно страдал от своего недуга - паралича ног, и не вставал с кресла, передвигавшегося на колесах. В этом кресле он и появился в театре на одной из монтировочных репетиций, и при примерке сценических костюмов высказал пожелание осмотреть костюм зазывалы. За мной послали, и я, в костюме и гриме, предстал перед Б. М. Кустодиевым.

Прикованный к креслу, Б. М. Кустодиев все же казался по-юношески молодым. Он свободно передвигался в кресле, вращая то одно, то другое его колесо, и весело обменивался репликами с работниками монтировочной части, портными и костюмерами. Внимательно оглядев меня, он сказал, что мой грим удачен, хотя недостаточно тщательно наложен, и сделал несколько замечаний, касавшихся покроя костюма.

На генеральной репетиции "Вражьей силы" порученный мне эпизод прошел благополучно, но на премьере я дал волю дремавшему во мне комедийному темпераменту, нарушив сценическое задание, которое было на меня возложено.

Появившись на балконе, я принялся смешить толпу различными ужимками, комическими фортелями, трюками эксцентрического порядка. В толпе возник смешок и перебросился в зрительный зал. В наступившей затем паузе Ф. И. Шаляпин, превосходно владевший сценой, дал знак за кулисы, который я заметил и тотчас же понял как приказание убрать меня. Почти одновременно режиссер М. С. Циммерман, подкравшись сзади, резко меня одернул. Я кубарем скатился по лесенке и побежал разгримировываться. Расстроенный случившимся, уверенный, что меня уволят из театра, я ранее обычного вернулся домой.

На следующий день, когда я проходил мимо режиссерской комнаты, дверь ее распахнулась, и на пороге показался М. С. Циммерман, так что я поневоле ускорил шаг.

- Вот вы как кстати!.. - окликнул он меня. - Федор Иванович только что вами интересовался, спрашивал, чем это вы так смешили вчера народ... Пожалуйте-ка сюда!..

И он потянул меня за руку в режиссерскую, которая в то время служила кабинетом Ф. И. Шаляпина, как заведующего художественной частью Академического театра оперы и балета - пост, который он официально занимал в те годы.

Полураскинувшись на банкетке, пластично-скульптурный даже в такой обыденной, непринужденной позе, неотразимо красивый, сидел Ф. И. Шаляпин. Мне бросились в глаза высокие белоснежные бурки со светло-желтой кожаной отделкой, мягкий пушистый синий свитер, свободно облегавший его мощный торс, и бриллиантовая булавка, воткнутая в галстук. Я сильно оробел в ожидании разноса, но едва лишь потупил глаза, как тотчас услышал шаляпинский голос:

- А ну, а ну!.. Здравствуйте, молодой человек!.. Покажите-ка мне, чем вы вчера развлекали народ!.. Это же очень интересно!..

Счастливый тем, что дело, как видно, обойдется без объяснений, которых я не только боялся, но стеснялся еще и потому, что довольно сильно заикался в те годы, - я охотно принялся показывать все то, что делал накануне на подмостках балагана.

Надо сказать, что еще в детские годы я был неравнодушен к пародии и к эксцентрике. Не помню в точности, с чего началось такое увлечение - вероятно, со школы, в кругу моих школьных товарищей, в часы гимназических "перемен". Во всяком случае, еще в школьные годы я любил имитировать знакомых, пародировать их, высмеивая смешные стороны их внешности и поведения, веселить моих одноклассников фокусами, затейливыми комическими фортелями. Я не был равнодушен к цирку, к его клоунам, а затем не без интереса присматривался к эстрадным эксцентрикам, которые выступали в дивертисментах садовых сцен и кинотеатров.

Так у меня сложился запас забавных эксцентрических трюков, которыми я и развлекал своих товарищей за кулисами театра. Играя мимическую роль зазывалы на балаганных подмостках, я несколько неожиданно для самого себя дал выход скопившимся во мне возможностям эксцентрика - и теперь должен был расплачиваться за такой проступок.

Стоя перед Ф. И. Шаляпиным, я показал весь свой запас эксцентрических движений и трюков. Он поощрял меня все более громким раскатистым смехом. Я был настолько худощав, а руки мои были так длинны, что я легко обнимал самого себя, как бы здороваясь с самим собой в таком положении. Я складывался пополам, смешно жестикулировал, неожиданно принимался "вытягивать" руку из рукава, и она "вытягивалась" до невероятной, казалось бы, длины, потом вращал руками в локтях так, что они крутились как на шарнирах, наконец, "отрывал" пальцы на руке, сгибая их в суставах таким образом, что они не были видны, а затем "насаживал" их обратно по местам.

Ф. И. Шаляпин хохотал все громче, начал было мне подражать, заявил, что у него ничего не получается, но под конец, сменив шутливый тон на серьезный, заметил:

- Ну, спасибо!.. Только вот что, молодой человек, давайте условимся: вы мне, пожалуйста, не мешайте, и я вам не буду мешать!..

Случай этот послужил мне памятным предостережением, незабываемым уроком законов общения актеров на сцене, и я очень признателен Ф. И. Шаляпину за ту форму, в которой, повидимому во внимание к моему юному возрасту, он преподал мне такой урок.

Вспоминая свои первые шаги на сцене, сопоставляя их со следующими ступенями той крутой извилистой лестницы, по которой мне пришлось подыматься к профессии актера, я с благодарной памятью обращаюсь к этим дням и годам работы в Академическом театре оперы и балета.

В этот театр я вошел шестнадцатилетним юношей, провел в нем свыше четырех лет, и как бы ни было скромно мое место на его сцене, именно здесь получил свое актерское крещение.

Октябрьская революция открыла мне в него доступ, распахнула передо мной его двери - сперва как перед одним из его новых зрителей, затем как перед одним из его молодых сотрудников.

Новый зритель, жадно хлынувший в его зал, вдохнул в театр новую жизнь.

Не забыть многочисленных спектаклей для бойцов Красной Армии и моряков Балтийского флота, оборонявших революционный Петроград. Неизгладимое впечатление осталось в памяти от тех дней, когда нашими зрителями являлись одни лишь фронтовики, когда холодный, давно не топленный зал заполнялся матросами и красноармейцами в шинелях и буденовках, подчас с винтовками в руках, с примкнутыми штыками, когда в ложи, рассчитанные на шесть-семь человек, набивалось чуть ли не до двадцати зрителей, что вызывало серьезное беспокойство, так как ярусы театра могли не выдержать подобной нагрузки.

Не забыть наших выездных спектаклей и концертов в военных и флотских частях, наших выездов в рабочие районы. Особенно запомнился первый выездной спектакль на Путиловском заводе, где зимой 1920 года, в свой выходной день, театр играл "Бориса Годунова" при участии Ф. И. Шаляпина по случаю открытия заводского рабочего клуба. На этот спектакль вся труппа отправилась на паровой конке, специально поданной к Покровской площади, и была встречена у ворот завода большой делегацией путиловских рабочих. Сцена тогдашнего заводского клуба была маленькой, тесной, закулисные помещения не были оборудованы, так что одеваться и гримироваться приходилось стоя, но все охотно мирились с подобными неудобствами ради высокой цели этого первого в летописях нашего прославленного оперного театра выездного спектакля. А по его окончании все участники встретились с делегатами от зрителей в заводской столовой и, скромно ужиная отварной картошкой и пшенной кашей, обменивались речами с потомственными пролетариями "Красного путиловца". Так зародилась связь будущего Кировского театра с будущим Кировским заводом.

Не забыть и того, как в лютую стужу того же года в нашем театре лопнули трубы центрального отопления, и коридоры во многих местах покрылись льдом, так что в пору было кататься на коньках. В тот же день все молодые сотрудники театра вызвались ехать на лесозаготовки, чтобы обеспечить топливо. На глухой лесной делянке, отстоявшей на несколько километров от линии железной дороги, в суровую вьюгу мы дружно ворочали большие стволы деревьев, волоком тянули их к железнодорожной ветке, грузили на платформы, с песней везли в город.

Не забыть самый внешний вид театра и окружающей его площади с пустыми, наглухо заколоченными магазинами, с громадными сугробами неубранного снега, которые надо было обходить по протоптанным пешеходами узеньким тропинкам - когда все кругом будто бы свидетельствовало о запустении, между тем как театр жил полнокровной творческой жизнью, в полную меру развивавшихся сил.

Не забыть горячих юношеских споров, страстных мечтаний, которым мы предавались тогда с Е. А. Мравинским. Юношеские мечтания даже толкнули нас на невероятный, казалось бы, шаг: с ведома ночных пожарных, мы провели одну ночь в театре, чтобы спокойно и вдоволь насладиться его атмосферой. В ту ночь Е. А. Мравинский стал за пульт и дирижировал воображаемым оркестром, я же, находясь на авансцене, декламировал и напевал в полной тишине, но под звуки чудившейся нам прекрасной музыки... А на втором плане сцены, освещенной дежурными лампочками, высоко приподнятая, висела декоративная завеса, изображавшая горную возвышенность с полуразрушенным замком в отдалении, - и эта запомнившаяся нам подробность, в свою очередь, придавала фантастический отпечаток нашему импровизированному ночному выступлению, своеобразно отразившему мечты о будущем.

Возвращаясь мысленно к тем дням и годам, я ясно сознаю, как много дало мне мое скромное участие в жизни театра.

Вступив в него юношей, в том переломном возрасте, когда зреет сознание и формируется характер, я вышел из его стен возмужавшим и окрепшим, пройдя отличную подготовку.

Еще не став актером, я сделал первые решающие шаги к актерской профессии в творческой обстановке настоящего театра - театра с большой буквы, театра крупного масштаба, смелых дерзаний и высоких достижений. Со всей силой юношеской впечатлительности я жадно впитывал в себя образцы русской классической оперы в исполнении выдающегося творческого коллектива, превосходных певцов-актеров, возглавленных Ф. И. Шаляпиным. Со всей энергией молодости я отдавался тем небольшим задачам, которые незаметно вели меня к будущей профессии, воспитывали в духе лучших традиций сценического реализма. Моя скромная работа на сцене, естественно, сочеталась с трудом актера-гражданина, которого требовала от нас революционная действительность. Мое сознание складывалось как сознание патриота советской страны, под влиянием революционной эпохи, открывшей мне путь к искусству, - и, как я теперь понимаю, в этом состоял главный итог четырех лет, прожитых в театре, ныне носящем имя С. М. Кирова.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'