В поисках героя

Мой путь как профессионального актера драмы начался на сцене ленинградского Театра юных зрителей. Прежде чем стать его актером, я был его частым посетителем. Он заинтересовал, покорил меня своей молодостью, увлек затейливостью и красочностью спектаклей, их заразительной жизнерадостностью, а особенно горячей отзывчивостью восторженных зрителей.

В нем было весело на сцене и шумно в зрительном зале. В его спектаклях звучала музыка, было много пения и танцев. Он ближе всего подходил к тому типу синтетического театра, о котором я мечтал еще при поступлении в школу. Мне казалось, что именно в такой обстановке я найду применение своим возможностям, накопившимся у меня навыкам в области сложного пластического рисунка комедийно-характерных ролей, в области пения и танца, смогу попробовать свои силы в создании оригинальных образов, вероятнее всего эксцентрических, которые смутно рисовались моему воображению.

Попасть в труппу Театра юных зрителей было нелегко. В конкурсном испытании участвовало около ста человек. Принято было всего семь, в их числе я и мой однокурсник по театральной школе Виталий Полицеймако. Другой мой товарищ по институту - Борис Чирков, окончивший его годом ранее, - уже входил в состав труппы.

Во главе театра стоял его организатор и бессменный руководитель Александр Александрович Брянцев. В прошлом актер и режиссер Передвижного театра П. П. Гайдебурова, обосновавшегося в Народном доме Паниной, он после революции целиком посвятил себя художественному воспитанию детей. Театр юных зрителей, как он не раз говорил, должен был объединить художников, умеющих мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники. Деятельно подыскивая себе единомышленников, он любовно сплачивал их в дружный театральный коллектив. Он смело выдвигал молодежь, доверяя ей ответственные задания. Авторитет его как главного режиссера труппы был очень высок в наших глазах, хотя многие из нас, быть может, и не понимали тех художественно-педагогических, воспитательных задач, о которых он мечтал, и шли в театр со своими устремлениями.

Для меня Театр юных зрителей явился продолжением, завершением школы. На его сцену я вступил еще будучи студентом, незадолго до официального выпуска, и, уже сыграв главную роль в его ближайшей премьере, участвовал в последних школьных выпускных спектаклях. Я прошел в нем ряд дисциплин, обязательных для каждого актера, тренирующих его тело, развивающих его музыкальность, обогащающих его профессиональные познания. В нем я прожил три года, прожил в буквальном смысле слова, отдавая ему даже редкие часы своего свободного времени и будучи ему по-юношески предан.

Одним из достоинств театра, его молодого коллектива и его опытного руководителя было стремление развивать в актере не только технические навыки, но и расширять кругозор и, прежде всего, воспитывать чувство ответственности перед зрителем, понимание значения актерской профессии. В театре еженедельно устраивались "четверги", на которых труппа в присутствии гостей, иногда с участием выборных делегатов от зрителей старших возрастов, обсуждала свои спектакли, свободно критиковала их. Затрагивались наиболее злободневные события в жизни советского искусства, обсуждались новые постановки других театров, гастрольные выступления москвичей, проходили встречи с мастерами Художественного театра, с артистами Театра имени Евг. Вахтангова.

Едва я вступил в труппу, как мне была поручена заглавная роль в новой постановке - в "Дон-Кихоте". День, в который это стало известно, запомнился мне как большой праздник.

Инсценировка "Дон-Кихота" была написана известным драматургом детского театра А. Я. Бруштейн совместно с режиссером Б. В. Зоном, который до начала репетиций, пользуясь макетом, пояснил нам весь ход спектакля. Нам было предложено расцветить начертанный режиссурой рисунок, дополнить его своими находками, развить и продолжить в подробностях его замысел. Роман Сервантеса служил лишь поводом к созданию занимательного, веселого спектакля для детей, преимущественно среднего возраста.

Представления Театра юных зрителей по своей форме, по своему характеру не были похожи на обычные спектакли. Со своей стороны, этому способствовала своеобразная сценическая площадка, не отделенная, как обычно, от зрительного зала, не отгороженная от него рампой, но естественно сливающаяся с ним. Такое своеобразие нередко обыгрывалось в то время режиссурой, содействовало перенесению действия в различные места для публики и частому тесному общению актеров со зрителями. Так же был поставлен и "Дон-Кихот".

Спектакль вели тюзовские "травести" - две девочки и два мальчика. Они носили одежды, характерные для детей испанских крестьян, но изъяснялись языком, типичным для нашей детворы, для советских школьников. Выполняя роль слуг просцениума, они вовлекали зрителей в действие, в ту условную театральную игру, которая развивалась под звонкую, жизнерадостную музыку Н. М. Стрельникова, чье композиторское дарование вскоре успешно раскрылось в жанре советской музыкальной комедии.

Действие попеременно переносилось в публику. Дон-Кихот, сопровождаемый Санчо Пансо, бегал среди зрителей в поисках ослика, украденного каторжниками. Здесь же Санчо Пансо прятался от своей свирепой жены Терезы. Слуги просцениума вызывались помочь ей в ее поисках и, при участии всех зрителей, затевали популярную детскую игру "холодно и жарко"; этими возгласами зрители сигнализировали местонахождение Санчо, который, прячась от Терезы, неожиданно появлялся среди них в разных местах. И когда Тереза, наконец, находила своего трусливого супруга и возвращалась с ним на сцену по проходам амфитеатра, детвора самым непосредственным образом реагировала на это происшествие.

В эпизоде битвы Дон-Кихота с великаном-волшебником Маламбруно цирюльник Николас выносил на сцену чудовищную голову злодея-великана. Когда Дон-Кихот пел перед балконом принцессы трогательный романс, то мнимую принцессу изображал священник Антонио, прикрывавшийся маской и разговаривавший тоненьким голоском. Сцена приготовления и заклинания целительного рыцарского бальзама, около которого долго хлопотал Дон-Кихот, разрослась до размера вставного номера - своего рода аттракциона, в который каждый из участников вносил смешные подробности.

Односельчане Дон-Кихота, его друзья маскировались то под герцогов и принцесс, то под различных чудовищ и, убеждая Дон-Кихота возвратиться домой, обступив его, пели хором:

Синьор, не огорчайтесь, Скорее возвращайтесь, - От странствий нет добра: Домой, домой пора!

Пение заканчивалось всеобщим заключительным танцем, в котором принимал участие и Дон-Кихот.

Образ Дон-Кихота развивался в том же плане гротеска и буффонады. Дон-Кихот был представлен как добрый чудак, попадающий в смешные положения вследствие своей доверчивости, своей возбужденной фантазии, но в нем не чувствовалось человека по-своему богатой умственной жизни, человека идеи и подвига.

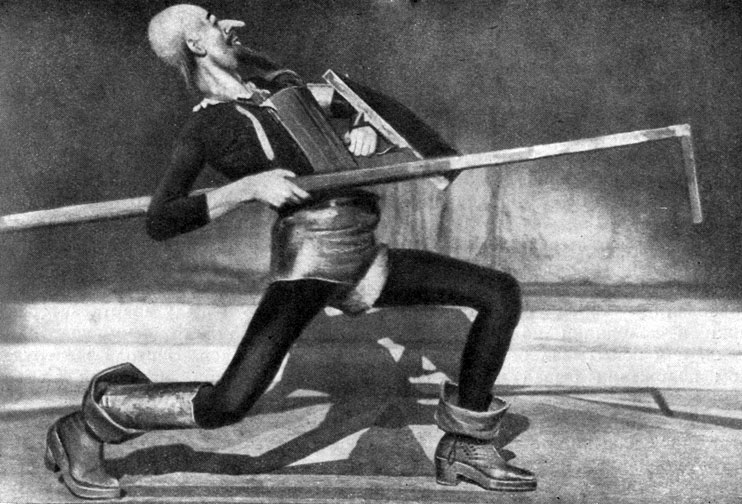

Н. К. Черкасов - Дон-Кихот. Театр юных зрителей. 1926 г

Самая внешность Дон-Кихота была утрирована: он носил черную фуфайку, черное трико на ногах, коротенькие штаны из серебряной парчи и башмаки с ботфортами на высоких каблуках. Вместо лат, облегающих туловище, - небольшое корытце, вместо копья - длинная кочерга, вместо щита - большой противень, а на вытянутой яйцеобразной голове - медный тазик для варки варенья.

Всеми возможными средствами я старался сделаться еще длиннее и тоньше, преувеличенно гротесково выполнял каждое движение, стремясь поразить зрителей невообразимым поворотом головы, поклоном или прыжком, удивить его пляской, пением, буффонными трюками. Это удалось, я оказался в центре внимания, роль принесла мне признание в качестве профессионального актера, и притом еще до моего официального выпуска из института, до его окончания. Молодость, искренность, горячая увлеченность, которые я привносил в эту первую мою роль, в значительной степени определили мой успех, тогда как характер решения образа Дон-Кихота, самый стиль исполнения принес мне репутацию гротескового актера, комика-буфф, актера эксцентрического склада по преимуществу.

Несмотря на успех, многие из нас, и я в том числе, не считали себя вполне удовлетворенными.

Мы непомерно уставали от спектакля, который развивался очень динамично, во все более стремительно возраставшем темпе, и требовал от всех нас большого напряжения.

Хотя я обладал некоторыми сценическими навыками, но настоящей профессиональной актерской техники, конечно, у меня еще не могло быть, почему мне и приходилось затрачивать очень много физических усилий.

Мое трико всегда было изодрано от соприкосновения с "доспехами", которые я носил, тело покрывалось синяками и ссадинами, из царапин нередко сочилась кровь. Чисто физические действия отвлекали внимание, требовали усилий и утомляли меня, тем более, что в пылу азарта каторжники и колодники по ходу действия нередко по-настоящему колотили меня, и я испытывал боль от многочисленных тумаков. В столь же трудном положении бывал и мой товарищ Борис Чирков, игравший Санчо Пансо.

Происходило это потому, что у нас, молодых актеров, имелись только отдельные навыки, но отсутствовала профессиональная техника. При той затрате физических сил, которые мы вкладывали в спектакль, в нашей игре, естественно, не могло быть тонких оттенков.

Находясь на сцене, мы первое время более всего были озабочены тем, как сыграть тот или иной кусок, как сделать необычайный поклон, как поразить зрителей прыжком, как Дон-Кихоту сложиться "в три погибели", наподобие перочинного ножика, в каком характере станцевать, чтобы вышло смешно, как более выразительно обыграть реквизит и бутафорию. В течение действия, улучив наиболее удобный момент, мы осторожно поглядывали на зрителей, проверяя, какое впечатление производят те или иные смешные подробности, которыми изобиловала постановка. Нас очень занимало, как наиболее эффектно донести их до наших юных зрителей.

Но по прошествии некоторого времени, когда мы сыграли десятки представлений, наш труд, наши чисто физические усилия постепенно облегчились, и стали появляться некоторые новые детали в движениях, последние стали мягче и пластичнее, возникли более тонкие интонации в речи и пении.

Одним из первых признаков наступившей перемены явилось все более спокойное творческое самочувствие, позволившее импровизировать, свободно преодолевать различные неожиданности, происходившие по ходу действия.

На одном из представлений, в эпизоде, когда Дон-Кихот приготовлял целительный рыцарский бальзам и, весело припевая, пускался в темпераментную, буйную пляску, у меня совершенно неожиданно отвалились усы. Я еще не успел этого заметить, как в переполненном зрительном зале раздался взрыв смеха, и мне оставалось найти выход из создавшегося положения.

- О проклятые волшебники! Они даже усы вырвали у меня с корнем!..- воскликнул я под новый взрыв смеха детворы, так что положение было оправдано и зрители удовлетворены.

Постепенно роль развивалась все свободнее, расцвечивалась разнообразными интонациями, прежний однотонный рисунок дополнялся новыми красками, нюансами, характеристика Дон-Кихота приобретала новые грани, в ней ясно зазвучали также и теплые лирические ноты. Незаметно для себя я шел от внешней обрисовки образа к внутреннему раскрытию характера. Все более удавалось донести до зрителя те светлые привлекательные черты, без которых невозможна характеристика образа Дон-Кихота. В лирическом плане, трогательно развивался эпизод, в котором я пел романс перед балконом принцессы -

О принцесса, почивайте Без печали и забот, Ничего не опасайтесь, - Здесь на страже Дон-Кихот!..

Значительно осмысленнее, лиричнее стала исполняться мною сцена прощания Дон-Кихота со своим вооружением, со своими доспехами. Постепенно мне удалось раскрыть ее основную идею, то отношение героя к оружию, которое можно было бы определить словами: "Всем делать добро - и никому не причинять зла".

Удалось тронуть, взволновать зрителей искренностью и глубиной переживаний Дон-Кихота. Зрительный зал замирал, воцарялась напряженная тишина, и я с радостью убеждался, что могу привлекать внимание зрителя не только озорной буффонной шуткой, но и сердечностью внутренних переживаний.

Несомненно, что по замыслу, по многим существенным тенденциям спектакль являлся одним из выражений формализма. Но несомненно и то, что постепенно, в отдельных сценах и эпизодах, мы преодолевали ту внешнюю буффонаду и эксцентрику, которым вначале отдали дань в полную меру нашего юношеского увлечения. Этим и определяется мое отношение к спектаклю, к этой первой моей роли: не могу отрицать формалистической закваски, лежавшей в ее основе, но не могу не заметить и первых попыток ее преодоления, приоткрывших передо мной иные возможности ее трактовки и исполнения.

В течение трех лет я сыграл Дон-Кихота полтораста раз, а после некоторого перерыва играл его еще в течение сезона. За это время, творчески работая над образом и обогащая его, я также накопил технику, необходимую для выступления в спектаклях синтетического характера, научился четкости движения и речи, пения и танца.

Театр юных зрителей воспитывал в актере серьезное, старательное отношение к самым маленьким эпизодическим ролям, даже к выступлениям в толпе без слов, и участие в таких эпизодах проходило с той же заинтересованностью, с тем же чувством ответственности перед зрителем, как и исполнение ведущих ролей. Играя Дон-Кихота, я изображал также стражника в "Принце и нищем" и, одетый в латы, с тяжелым шлемом на голове, чуть ли не в течение целого акта стоял с опущенным забралом, не шелохнувшись и не произнеся ни слова.

Практика давала все новые и новые уроки, которых не смогла, не сумела мне дать театральная школа.

Как-то, в порядке замены внезапно заболевшего основного исполнителя, я должен был спешно репетировать роль Сильвестра в мольеровских "Проделках Скапена". В три или четыре дня мне надлежало войти в этот веселый спектакль, поставленный А. А. Брянцевым в буффонном плане, изобиловавший остроумными сценическими положениями, затейливыми мизансценами и танцами.

В комедийных спектаклях подобного характера актер должен искренне, непоколебимо верить во все, даже самые невероятные, казалось бы, события, развивающиеся на сцене, и увлеченно, с полной серьезностью совершать довольно нелепые порою поступки.

В "Проделках Скапена" такое необходимое требование было выполнено.

В сцене, когда Скапен выманивал деньги у Органта, он со всей серьезностью говорил ему: "Сами посудите - ослик стоит шестьдесят пистолей, экипировка - двадцать пистолей... Вот и считайте: шестьдесят да двадцать - сто двадцать!.." На что Органт, скорбно кивая головой, столь же убежденно отвечал тоненьким голоском: "Да, да, - сто двадцать! Но у меня нет таких денег!.."

Пример этот я привел потому, что и мне надлежало как можно более непосредственно раскрывать подобные комедийные ситуации. На них я и сосредоточил свое внимание, совершенно упустив из виду другую, чисто буффонную сторону роли.

Накопив к этому времени известный опыт в танце, в эксцентрике, в буффонаде, достаточно свободно владея своим телом, я на первой репетиции несколько неожиданно для самого себя не стал заниматься теми эпизодами, где преобладала буффонада. Как-то не хотелось репетировать многочисленные трюки, кувыркаться, пугать Органта огромным мечом, надевать громадного размера широкополую шляпу и преувеличенно большие медали. Я репетировал вяло, через силу, все время испытывал внутреннюю неловкость, стесняясь окружающих.

- В чем дело? Вы плохо себя чувствуете? Может быть, вы нездоровы?.. - спросил А. А. Брянцев.

Не зная, что ответить, я промолчал. Репетицию отменили. Возвращаясь домой, я понял, что не смог выполнить режиссерского задания потому, что у меня не было главного - твердо собранного внимания и веселого, радостного состояния, той творческой предрасположенности, при которой только и возможно творить на сцене.

На следующее утро я пришел на репетицию гораздо более собранным, обретя внутренний покой и должное творческое состояние, и уже с увлечением выполнял все задания режиссера. В назначенный срок я вошел в спектакль, и роль стала одной из наиболее любимых в ту пору. Урок не пропал даром: я убедился, насколько важно уметь вызывать в себе рабочее состояние задолго до начала репетиции или спектакля и приходить в театр в собранном состоянии, не впадая в самоуверенность, но в то же время будучи уверенным в себе.

В Театре юных зрителей я был занят в большом, разнообразном по характеру репертуаре.

Помимо "Дон-Кихота", который не сходил со сцены и где я не имел дублера, я играл в "Разбойниках", в "Тиле Уленшпигеле", в "Проделках Скапена", в "Принце и нищем", в "Хижине дяди Тома", в сказочном "Коньке-горбунке", в первых советских пьесах для детей - "Тимошкин рудник" и "Ундервуд", наконец, в не сходивших с репертуара первых постановках театра - в пьесах "Еремка-лодырь" и "Догоним солнце".

Спектакли театра заканчивались в девятом, редко в десятом часу, и по их окончании, так же как и в свободные дни, я спешил в рабочие клубы и на комсомольские вечера, чтобы принять участие в выступлениях живой газеты "Комсоглаз". Этот живгазетный коллектив сложился внутри театра по инициативе группы молодых актеров, к которым примкнули также Б. П. Чирков, В. П. Полицеймако и я. Коллектив стремился откликаться на разнообразные темы молодежного комсомольского быта. Репертуар затрагивал вопросы комсомольской учебы, участия молодежи в общественной жизни своего предприятия, вопросы фабрично-заводского ученичества, шефства над Красным Флотом и Красной Армией и нередко строился на материалах "Комсомольской правды". В начале и по окончании живой газеты все участники хором исполняли песенку, начинавшуюся словами:

Мы - спутник неизменный РЛКСМ!

Охотно, увлеченно отдаваясь этим выступлениям, в которых мне представлялась возможность касаться злободневных политических вопросов, я вместе с тем начинал ощущать и некоторую неудовлетворенность. Вызывалась она, насколько я мог понять, декларативностью, сухостью, недостаточной образностью наших выступлений - этими почти неизменными спутниками живгазетного жанра. Меня же по-прежнему манили сценические образы, привлекало мастерство актерского перевоплощения, которое почти не находило места в наших живгазетных программах. Вне образа я не ощущал себя на сцене.

Постепенно коллектив "Комсоглаза" перерос в своеобразный молодежный ансамбль советской оперетты, или Театр новой оперетты, как он стал именоваться. Мы стремились дать рабочему зрителю веселый, жизнерадостный музыкальный спектакль на современную советскую тему. Шли ощупью, нередко приспосабливая старое на новый лад. Выручала нас молодость, искренность, сила увлечения, и наши незрелые опыты встречали поощрение в рабочих клубах, особенно на молодежных комсомольских вечерах.

Наибольший успех выпал на долю оперетты "В трех соснах". Сюжет ее был несложен. Герой, мечтательный рабфаковец, посвящавший досуги стихотворству, искал в окружающей жизни героиню для своей новой поэмы и наконец находил ее в лице молодой работницы Маши.

Автор сценария, артист Театра юных зрителей Л. С. Любашевский, выступивший под псевдонимом А. Жуленго, по моей просьбе и в расчете на мои исполнительские данные ввел в оперетту роль композитора Звонарева.

Это был композитор-неудачник, растерянный, меланхолический, не приспособленный к жизни человек, столь же робкий, сколь и нелепый, смешной в своем вечном стремлении замаскировать свою врожденную робость. По внешнему облику Звонарев необычайно походил на... Пата, так что в силу стечения ряда невероятных обстоятельств окружающие принимали его за приехавшего к нам в страну кинокомика. Попадая в смешные, хотя и малоправдоподобные положения, Звонарев оказывался вынужденным выдавать себя за Пата, петь и танцевать под видом подлинного Пата.

Так я пытался отойти от своего эстрадного номера, на его основе создать комедийный образ в оперетте, где все мое поведение мотивировалось необходимостью выдавать себя за популярного кинокомика. Так я пробовал отойти от маски, выработавшейся в аттракционе "Пат, Паташон и Чарли Чаплин", и дать этой маске сценическую жизнь в драматургически мотивированном действии. Мне казалось, что именно на этих путях я смогу развивать найденную мною маску и на ее основе расширять свое актерское мастерство, тем более, что за мной широко упрочилась репутация актера-эксцентрика.

Несколько неожиданно для себя я получил в Театре юных зрителей роль Звездинцева в "Плодах просвещения" Льва Толстого. Роль требовала чисто реалистического решения. Необходимо было сосредоточить внимание на внутреннем содержании образа, на психологии, определяющей поступки героя, на том жизненном, бытовом окружении, в котором он живет и мыслит, в котором он сложился во всей своей индивидуальной сущности. Такая задача была для меня новой, и роль Звездинцева в известном смысле оказалась этапной.

Надо напомнить, что, несмотря на увлечение гротеском и эксцентрикой, я все же сыграл в театральной школе несколько реалистического плана ролей в учебных спектаклях.

В "Плодах просвещения" мне впервые пришлось воплощать психологический образ, чисто реалистический комедийный характер уже не в порядке учебно-подготовительной практики, а на профессиональной сцене, перед зрителями, которым мы должны были правильно раскрыть замысел Толстого. Такая задача была усвоена мною со всей серьезностью ее значения и приоткрыла передо мной новые возможности.

Мой Звездинцев представлял сочетание глупости с барственностью, самых вздорных суеверий под оболочкой мнимой культуры и внешней дворянской представительности. Это был глупый барин - человек благородной осанки и хороших светских манер, с благообразной бородкой, в элегантном сюртуке при синем бархатном жилете. Кстати сказать, я не сразу научился носить такой костюм, и пришлось приложить немало усилий, чтобы избавиться от привычных резких движений, в минимальной мере пользоваться средствами внешней характеристики.

И все же, несмотря на ясное, отчетливое стремление подойти к раскрытию образа с реалистических позиций, меня, в силу накопленных навыков, невольно прежде всего заботило, как сыграть то или иное положение, как закончить эпизод и пробежать по лестнице, как беседовать с мужиками, как вызвать спиритический дух Николая и как, в финале спектакля, будучи смущенным упреками своей супруги, быстро убежать по лестнице наверх.

Но хотя я сбивался на неверный путь, не раз уделял основное внимание вопросу "как?", все же по ходу развития роли у меня появились некоторые реалистически сыгранные, жизненно правдивые эпизоды, - и живой одобрительный отклик зрителей подтверждал мне правильность их решения.

Одним из таких дорогих мне эпизодов был диалог с горничной Таней в конце первого акта, в частности же, то место, когда Звездинцев с большим самодовольством, преисполненный чувства своего превосходства, говорил Тане о буфетном мужике Семене: "Я и прежде знал, что он медиум!..", - а затем финал той же сцены, когда Звездинцев восторженно и вместе с тем с глупой наивностью, слегка приплясывая, подбегал к камердинеру Федору и, дав ему распоряжение готовить все необходимое для спиритического сеанса, задорно восклицал:

- Пробный сеанс будет со своим медиумом!..

Камердинер Федор быстро набрасывал на меня меховую шинель, и я торопливо покидал сцену.

Необходимая для этих реплик интонация, сатирически вскрывавшая смысл всего эпизода и вместе с тем предвосхищавшая дальнейшее развитие действия, возникла у меня на премьере, и притом возникла неожиданно.

Предвкушая успех у зрителей, я рассчитывал блеснуть финалом сцены на последующих спектаклях и старался намеренно повторить интонацию, непроизвольно, но столь кстати появившуюся на первом представлении. Однако это мне никак не удавалось. Ни походка вприпрыжку, ни фраза "Я и прежде знал, что он медиум!..", на которую я нажимал, ни заключительная фраза "Пробный сеанс будет со своим медиумом!.." не встретили отклика в зрительном зале: сцена кончилась, я вышел за кулисы, а ожидаемого одобрения зрителей не последовало.

Огорченный и, главным образом, озадаченный, я решил упорно добиваться интонационной краски, столь удачно найденной на премьере. Я тренировался дома, репетировал в театре, но и на следующих спектаклях нужная интонация не возникала. До мельчайших подробностей разработав ритм сцены, характер движений, я сотни раз на разные лады произносил те же фразы: "Я и прежде знал, что он медиум!.." и "Пробный сеанс будет со своим медиумом!.." И все-таки эти фразы не звучали как в первый раз, а вторая из них не завершала собою должным образом сцену. От спектакля к спектаклю она шла все хуже и хуже. Испытывая острую неудовлетворенность, я дошел до предположения, что реалистические роли с углубленной психологией не в моих средствах... Выбившись из сил, я примирился со своей неудачей. И когда я перестал думать об этой сцене, об этих фразах, они совершенно неожиданно в полную силу прозвучали на одном из рядовых представлений, вызвав в зрительном зале такой же отклик, как и на премьере.

В тот вечер, после долгих размышлений, я понял, что в реалистическом спектакле ни в коем случае нельзя думать о том, как сыграть тот или иной эпизод для того, чтобы он правдиво, с жизненной достоверностью зазвучал со сцены. Я понял, что самые тонкие реалистические краски возникают в результате верно направленной мысли, в процессе правильно решенного действия, в зависимости от развивающихся в пьесе событий, воспринятых соответственно психологии данного образа.

Вскоре я прочел обо всем этом в замечательной книге К. С. Станиславского "Моя жизнь в искусстве", которая бесконечно обогатила меня, опрокинула многие мои представления и прежде всего вызвала иное отношение к реалистическому искусству драматического актера.

Как раз в эти годы я познакомился с искусством Московского Художественного театра, с его старейшими мастерами, с творчеством К. С. Станиславского и, горячо увлеченный всем виденным и пережитым, тогда же прочел и перечел его незадолго до того вышедшую книгу.

О Художественном театре я, как и многие мои сверстники, имел самое неверное, искаженное представление. Оно начало складываться еще в школьные годы под воздействием различных "новаторов", модных режиссеров-формалистов, влияние которых особенно сказывалось тогда в Ленинграде.

Художественный театр находился у них не в фаворе. Более того - они считали его главным своим противником. Они обвиняли его в отсталости, в консерватизме, даже... в политической неблагонадежности. Когда были поставлены "Дни Турбинных", "левые" договорились до того, что предлагали установить около Художественного театра пулеметы и "строчить" из них по зрителям, отправившимся смотреть подобную, якобы контрреволюционную пьесу. Политический смысл борьбы "леваков" со спектаклями Художественного театра, с гениальным творческим методом К. С. Станиславского в ту пору был для меня совершенно непонятен.

Первый спектакль Художественного театра, который мне удалось увидеть в Ленинграде в первый же его приезд на гастроли после революции - в мае 1927 года, - произвел на меня небывалое, незабываемое, неизгладимое впечатление.

Шел "Вишневый сад". Был занят основной состав: О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Коренева, А. К. Тарасова, М. П. Лилина, К. С. Станиславский, В. И. Качалов, И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, В. Ф. Грибунин, В. В. Лужский. Переполненный зрительный зал слушал внимательно, затаив дыхание. С первого акта и я был захвачен правдой переживаний, а по мере развития действия высокое реалистическое искусство Художественного театра все более покоряло меня.

Мельчайшие подробности запоминались, врезывались в память потому, что были искренне, правдиво пережиты, служили характеристике обстоятельств, в которых жили и действовали герои "Вишневого сада", верно и точно раскрывали индивидуальные особенности каждого из них.

- Дорогой, многоуважаемый шкап!.. Приветствую твое существование, которое вот уже более ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости... - говорил К. С. Станиславский - Гаев и в последующем монологе вскрывал наиболее существенные черты характера своего героя. Уже в этом небольшом эпизоде образ Гаева воспринимался во всей полноте его человеческого бытия, во всем своеобразии его мышления, его привычек и наклонностей. В малом вскрывалось большое, образ вырастал в своем масштабе, и хотя К. С. Станиславский не прибегал к прямому осуждению своего героя, тем не менее зритель естественно приходил к выводу о социальной никчемности Гаева, о его обреченности,- или, иначе говоря, произносил над ним свой приговор.

Запомнился приезд К. С. Станиславского - Гаева после торгов, его походка при входе в зал, жест, с которым он протянул пакет с покупками, интонация, с которой он произнес слова: "Тут анчоусы, керченские сельди...", смахнув при этом слезу и все еще не решаясь сказать главное - что вишневый сад продан. Запомнились интонация, с которой О. Л. Книппер - Раневская спрашивала: "Продан вишневый сад?", и широкий жест Л. М. Леонидова - Лопахина при ответных словах: "Я купил!" Запомнился близорукий В. И. Качалов-Трофимов, долго разыскивавший свои калоши и, казалось бы, в полном несоответствии с подобными обстоятельствами убежденно с огромной верой в свою правоту, сп0койно, гордо бросавший Лопахину:

- Я могу обходиться без вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, - и я в первых рядах!

Десятки таких драгоценных зерен реалистического искусства были рассыпаны в спектакле, который прежде всего увлек меня своей жизненной правдой, до того неведомой мне в драме.

По окончании спектакля я находился среди молодежи, тесно столпившейся у сцены, густо облепившей ее и, отбивая ладони, дружно скандируя, вызывавшей К. С. Станиславского:

- Кон-стан-тин Сер-ге-е-вич!..

Он выходил около двадцати раз, сперва в общем составе участников, под конец один несколько смущенно улыбаясь и мягким пластическим жестом обеих рук как бы пожимая нам руки.

Из театра я ушел одним из последних, ушел в состоянии громадной взволнованности. После неизгладимых впечатлений от игры Ф И Шаляпина я ни разу не испытывал ничего равного тому, что только что пережил при первом знакомстве с Московским Художественным театром, и прежде всего с К. С Станиславским. Невольно возникало и крепло сравнение между ними. Мне казалось, что искусство К. С. Станиславского равнозначно и равносильно искусству Ф. И. Шаляпина, что оно растет от тех же корней и питается теми же высокими идеями, в одном случае -в опере, в другом - в драме.

Снова я был охвачен столь же волнующими переживаниями, увидев несколько дней спустя "На дне"- первую из горьковских пьес, с которой мне пришлось ознакомиться на сцене.

- Человек - свободен... человек - вот правда!.. Все в человеке все для человека!.. Человек!.. Это - великолепно! Это звучит гордо! - Убежденно, страстно и вместе с тем необыкновенно просто говорил

К. С. Станиславский - Сатин, как бы делясь своим сокровенными мыслями с обитателями ночлежки. И снова характер героя ощущался во всей полноте его жизненного бытия, его благородной, духовно богатой личности, подавляемой социальным строем капиталистического общества, и снова создаваемый К. С Станиславским образ чрезвычайно вырастал в своем масштабе, в своей внутренней значительности.

Революционный пафос драмы А. М. Горького великолепно звучал в спектакле, который мне посчастливилось увидеть в первом составе исполнителей: Настю играла О. Л. Книппер-Чехова, барона - В. И. Качалов, Луку - И. М. Москвин, Бубнова - В. В Лужский, татарина - A. Л. Вишневский

Как и в первый раз, я вышел из театра в состоянии большой приподнятости, необычайного подъема сил. Казалось, передо мной все шире раскрывается громадная, неведомая ранее область искусства. "Вот чего можно достичь напряженным творческим трудом", - твердил я себе, еще не совсем ясно понимая путь к такому искусству, к такому совершенству мастерства драматического актера.

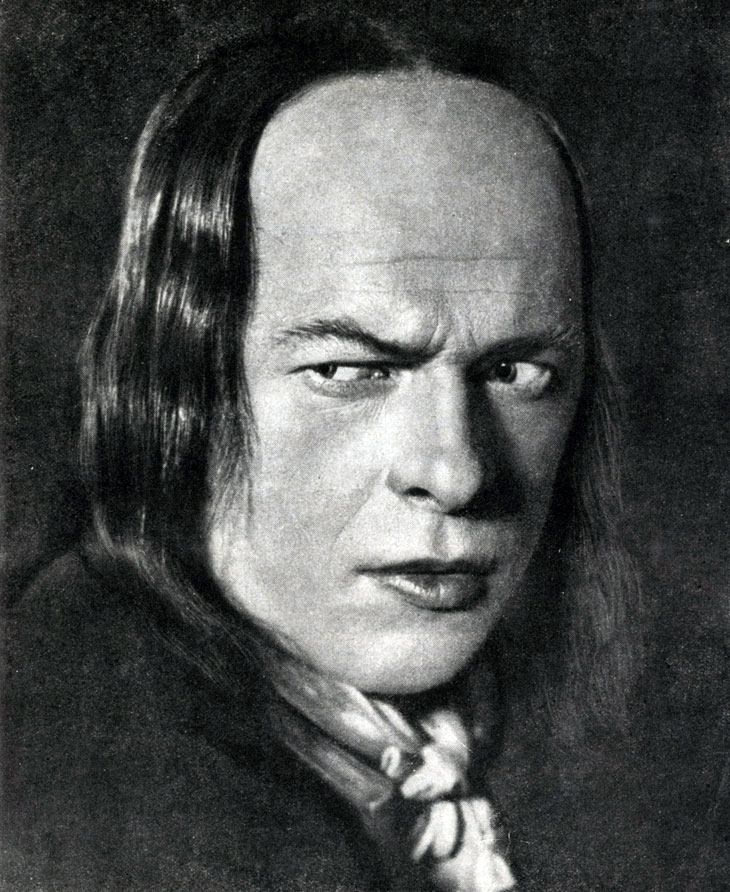

Н.К.Черкасов- парикмахер Шарль. Фильм Поэт и царь 1926 г

Так я сделался частым посетителем гастрольных спектаклей Художественного театра в этот первый его приезд в Ленинград, а затем и в следующий - весной 1928 года. Я был восхищен его правдивым, реалистическим искусством и стал его горячим поклонником. "Вот бы и мне сделаться таким же артистом!" - мечтал я, но не видел под собой нужной для этого почвы.

Мне становилось ясным, что я оказался на пути искусства представления, а не искусства переживания (хотя в то время я, вероятно, и не пользовался такой терминологией, еще не владел ею). Тем не менее, недавно сделавшись профессиональным актером, я успел выдвинуться именно на этом пути. У меня сложилась репутация актера эксцентриче ской складки, я уже снимался в кино в ролях эксцентрического плана - в своих первых эпизодических ролях, как парикмахер Шарль в фильме "Поэт и царь", как клоун в картине "Его превосходительство" или Пат в "Моем сыне". В этом качестве меня знали. В этом качестве меня звали и в кино, и на эстраду, в мюзик-холл, на отдельные роли в спектаклях синтетического характера.

Как же преодолеть сложившуюся репутацию, каким образом искать другие, новые для себя пути в искусстве? И самое главное - как овладеть секретами реалистического мастерства, которое увлекло меня в спектаклях Художественного театра? Справлюсь ли я с такой задачей? Окажется ли она под силу?.. А если и удастся овладеть высоким реалистическим искусством драматического актера, то не придется ли долго искать случая заявить о себе, выдвинуться в новом качестве, тогда как на своем пути, сложившемся в силу определенных обстоятельств, я, совершенно молодой, начинающий актер, уже успел занять известное положение?..

В период таких острых, напряженных раздумий я получил предложение Ленинградского мюзик-холла вступить в его труппу. Казалось, что он ставит перед собой интересные новые задачи в области советской эстрады, в области синтетического спектакля - и я поверил в такую возможность. Увлеченный желанием отдать свои силы поискам оригинального, свежего и яркого эстрадного представления, я, после долгих колебаний, все же решился двигаться дальше по уже сложившимся, выявившимся путям, на которых возможности мои, как казалось, были проверены. И я вступил в труппу мюзик-холла, рассчитывая найти на его сцене дальнейшее развитие своих данных в плане гротеска и эксцентрики.

Ниже я более подробно остановлюсь на моем понимании эксцентрики, коснусь того, какие цели я перед ней ставлю, какие возможности в ней вижу, пользуясь ею и теперь в некоторых своих ролях.

Здесь же отмечу только, что тот внешний, поверхностный эксцентризм, который насаждался в мюзик-холле в подражание буржуазному варьетэ, никак не мог меня удовлетворить. Более того - он противоречил моим намерениям, моему пониманию эксцентрического начала в искусстве актера. Ни те центральные роли, которые я исполнял в мюзик-холльных обозрениях, как, например, в "Одиссее", ни вставные эпизодические роли, специально для меня введенные, вроде роли гарсона в постановке "С неба свалились", - меня не радовали. Я не находил своего места в этих пестрых эстрадных обозрениях, обманулся в своих ожиданиях и в поисках выхода снова ухватился за наш танцевальный аттракцион "Пат, Паташон и Чарли Чаплин".

В этом аттракционе вместе с своими партнерами я появился в Москве на арене летнего цирка в Парке культуры и отдыха имени А. М. Горького, затем в цирках Поволжья - в Казани, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде. Мы выбегали по барьеру арены, где и начинали свой номер, а затем переходили на арену, на которой для нас были настланы большие квадратные деревянные щиты, какие устанавливаются в цирках для выступлений велосипедистов. Аттракцион по-прежнему пользовался успехом, но нас самих он все менее удовлетворял: незаметно для себя мы выросли из его тесных рамок.

Не могу не вспомнить, что приблизительно в это время, - или несколько ранее, в 1928 году, что не так уже существенно, - мы выступали в том же номере в Ленинграде, на эстраде Сада отдыха, в присутствии А. М. Горького. О том, что он находится в зале, нас предупредили перед началом концерта. Мы были настолько взволнованы, что, не щадя сил, старались как можно больше "выжать" из себя. Номер шел под непрерывные аплодисменты. И как только представлялась малейшая возможность, мы осторожно поглядывали на А. М. Горького, который в своей широкополой мягкой шляпе занимал место во втором ряду. Но он ни разу не улыбнулся, и на лице его нельзя было прочесть решительно ничего, что могло бы быть воспринято в качестве одобрения. Мог ли я думать в то время, что несколько лет спустя мне придется воплощать образ великого писателя на сцене и в кино и что такая задача, в свою очередь, будет служить укреплению и дальнейшему развитию моей внутренней творческой перестройки как актера?..

А между тем необходимость такой перестройки назревала, диктовалась общим развитием нашего искусства. Год великого перелома на всех фронтах социалистического строительства выдвинул новые, большие и чрезвычайно ответственные задачи решительно во всех областях нашей жизни.

Начало тридцатых годов, наряду с грандиозным размахом социалистического строительства, ознаменовалось решающими успехами социалистической культуры. В искусстве, в литературе и в театре мнимое новаторство терпело поражение за поражением. Реалистический метод становился основой дальнейшего развития советского театра, подлинных творческих достижений советского актера, призванного отражать образы своих современников, строителей социализма.

Испытывая все большую неудовлетворенность и не понимая, как ее преодолеть, как найти свое место в театре, в творческом актерском труде, я снова обратился к книге К. С. Станиславского.

Читая и перечитывая ее, я находил не замеченные ранее положения, которые как будто непосредственно относились ко многим из моих сверстников и, в частности, ко мне самому.

Касаясь молодого поколения актеров, выдвинувшегося в середине двадцатых годов, К. С. Станиславский писал: "В области чисто внешней актерской техники я также был искренно поражен многими большими достижениями. Несомненно, у нас явился новый актер, пока еще с маленькой буквы: актер-акробат, певец, танцор, декламатор, пластик, памфлетист, остряк, оратор, конферансье, политический агитатор - в одно и то же время. Новый актер умеет делать все: и спеть куплет или романс, и продекламировать стихи, и проговорить текст роли или сыграть на фортепиано, на скрипке, и играть в футбол, и танцевать фокстрот, и кувыркаться, и стоять и ходить на руках..." Отмечая "разносторонность выправки, подготовки тела, голоса и всего изобразительного аппарата", изобретательность "всех этих сценических новшеств и открытий", К. С. Станиславский продолжал: "До тех пор, пока физическая культура тела является в помощь главным творческим задачам искусства: передаче в художественной форме жизни человеческого духа, - я от всей души приветствую новые внешние достижения современного актера. Но с того момента, как физическая культура становится самоцелью в искусстве, с того момента, как она начинает насиловать творческий процесс и создавать вывих между стремлением духа и условностями внешней игры; с того момента, как она подавляет чувство, переживание, - я становлюсь ярым противником новых прекрасных достижений".

И подробно разобрав эти вопросы, К. С. Станиславский писал в заключение: "Необходимо в спешном порядке подогнать и поднять духовную культуру и технику артиста до такой же высоты, до какой доведена теперь его физическая культура. Только тогда новая форма получит необходимое внутреннее обоснование и оправдание, без которых внешне она остается безжизненной и теряет право на существование. Конечно, эта работа несравненно сложнее и длительнее. Обострять чувство, его переживание, куда труднее, чем обострять внешнюю форму воплощения. Но духовное творчество нужнее театру, и потому необходимо скорее браться за дело".

В сущности, эти положения не были для меня новыми. Приблизительно то же самое говорил мне В. В. Максимов еще в бытность мою в школе. И если теперь я со всей серьезностью обдумывал приведенные слова, критически пересматривал и переоценивал свой небольшой опыт, то объяснялось это влиянием времени, успехами нашего социалистического строительства, вызванным им общественно-политическим подъемом во всех областях жизни, резко возросшими требованиями, которые предъявлялись к искусству народом и партией.

Оказавшись замкнутым в кругу эстрады и цирка, я прежде всего принялся искать выхода за эти тесные рамки. Надо заметить, что за два года, прошедшие со времени моего перехода в Ленинградский мюзик-холл,, прервалась не только связь с театром, но и связь с кино, в котором я уже успел сыграть первую значительную роль - роль Калугина в "Луне слева" - фильме, поставленном по одноименной пьесе В. Н. Билль-Белоцерковского. Я тяжело переживал отрыв от театра и кино. Последний год работы на сцене Московского мюзик-холла, куда я был переведен, оказался для меня внутренне особенно трудным. Хотя новые постановки мюзик-холла, в которых я участвовал, ставились крупными режиссерами - Н. М. Горчаковым, В. Я. Станицыным, М. М. Яншиным, - все же они не приносили творческого удовлетворения. Мне становилось ясно, что путь, на котором я нахожусь, не мой путь. Я начал искать возможности вернуться в театр, в любой драматический театр, в труппе которого я мог бы. развивать свои силы в сфере драматического искусства.

Решение это было твердое, глубоко осознанное и обоснованное, требовался лишь повод для его осуществления.

Вскоре такая возможность представилась. Возникший в Ленинграде театр "Комедия" сделал мне предложение вступить в его труппу. Режиссер Б. М. Дмоховский, настойчивый инициатор моего приглашения, при первой же нашей встрече выразил уверенность в том, что я со своими гротесковыми и эксцентрическими актерскими навыками вполне смогу найти себе место в области драмы. Я с радостью ухватился за это предложение и тотчас покинул Московский мюзик-холл. Это было весной 1931 года.

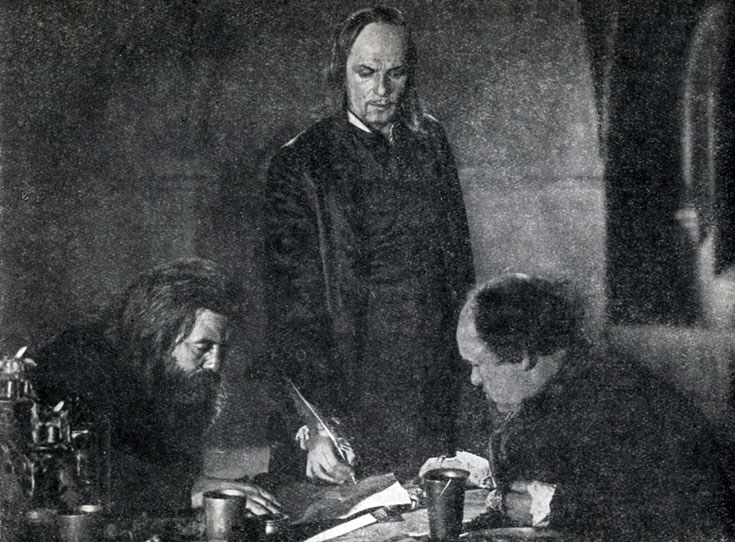

Н. К. Черкасов - Байуотерс 'Миллион Антониев'. Театр 'Комедия'. 1931 г

В театре "Комедия" я выступал уже как драматический актер и со всей настойчивостью ставил перед собой задачу внутреннего проникновения в образ, в характер изображаемого лица - именно такая задача с этого времени сделалась для меня основной.

В "Комедии" я сыграл несколько ролей в пьесах классического и советского репертуара, из которых наиболее значительной явилась для меня роль Байуотерса в антиклерикальной пьесе Вл. Градова и А. Орлова "Миллион Антониев".

Пьеса, при всех ее недостатках, обладала и несомненными достоинствами, поскольку в сюжетно острой, занимательной форме разоблачала лживость и продажность духовных пастырей, их тесную связь со всем капиталистическим строем. Обличительная тенденция была очень тщательно раскрыта в постановке. Играя Байуотерса, изобретательного, ловкого бандита, который, убив патера, похитив его одежду и присвоив себе его сан, постепенно достигал высшего положения в духовной иерархии, я всеми доступными мне средствами старался достичь реалистического воплощения образа. Задача затруднялась тем, что пьеса, - памфлетная, явно публицистическая в своей основе, - не была свободна от мелодраматических условностей, с одной стороны, а с другой - давала возможность трактовать ее как сатирическую буффонаду. Поэтому я попытался совместить поиски внутреннего содержания роли с острой внешней характерностью образа, что позволило мне прибегать к разнообразным, подчас неожиданным выразительным средствам. Агитационная сила спектакля обеспечила ему прочный успех, и за сравнительно короткий срок я сыграл роль Байуотерса более двухсот пятидесяти раз.

С большим удовлетворением вспоминаю о работе в составе труппы театра "Комедия".

В то время театр не имел стационарной площадки и выступал в качестве передвижного коллектива, главным образом во дворцах и домах культуры, в окраинных и пригородных рабочих клубах, в окрестностях города. Большинство зрителей, с которыми мы встречались, редко посещало центральные театры. Мы всегда общались со свежей и отзывчивой аудиторией, и в ее непосредственной, живой реакции ясно ощущали силу агитационного воздействия таких спектаклей, как "Миллион Антониев". Пожалуй, мне никогда еще не приходилось выполнять столь активных агитационно-пропагандистских функций на сцене, и я увлеченно отдавался такой задаче.

Характерно, что именно в этот период у меня пробудился живой интерес к общественной работе. Руководя работой местного комитета театра, часто выступая на многочисленных встречах и беседах со зрителями, налаживая шефство нашего коллектива над частями Красной Армии и Военно-Морского Флота, я находил все более прочную жизненную опору своим интересам. Удалось выйти за пределы узко профессиональной ограниченности, связывавшей меня в недавнем прошлом, что, в свою очередь, сильно содействовало моему росту, моей творческой перестройке. Уверенность в своих возможностях на драматической сцене крепла, и я ждал случая проверить себя в реалистической пьесе, в работе над глубоким, значительным, правдивым характером.

Поэтому я радостно, с затаенной надеждой откликнулся на предложение Б. М. Сушкевича встретиться и побеседовать с ним.

Борис Михайлович Сушкевич, незадолго до того возглавивший руководство Академическим театром драмы имени А. С. Пушкина, принял меня очень приветливо. Он долго беседовал со мной о своих намерениях и планах, а затем заявил, что подыскивает исполнителя на роль Варлаама в "Борисе Годунове" и предлагает ее мне, будучи убежденным, что она в моих силах и послужит хорошим началом при вступлении в труппу, в составе которой он хотел бы меня видеть. Разумеется, я тотчас ответил согласием.

Несмотря на поддержку Б. М. Сушкевича, в театре я был встречен недоверчиво. Сказалась моя репутация гротескового актера, недавняя связь с мюзик-холлом, наконец, юношеская маска эксцентрика Пата, многим знакомая по эстраде. Помнится, в первый же день, находясь в актерском фойе и расслышав за спиной свою фамилию, я смог прислушаться к не очень лестному для меня разговору, который, впрочем, велся в полный голос.

- Черкасов?.. - деланно протянул один из собеседников. - Из ТЮЗа?.. Ах, Дон-Кихот?.. И еще Пат?.. И в мюзик-холле?.. Зачем же он нам нужен?..

- Ну, наш театр имеет право и таких актеров держать, - раздалось в ответ, - может быть, пригодится...

Начало было не слишком обнадеживающим.

Не стоило бы о нем упоминать, если бы оно не сказалось на моих первых шагах в новом для меня театре.

Но именно репутация комика, комедийно-гротескового актера привела к тому, что первой ролью, которую мне пришлось играть в составе труппы Театра имени Пушкина, оказалась роль Сенечки Перчаткина в ходовом в те годы водевиле В. Шкваркина "Чужой ребенок". Роль, надуманная и неправдоподобная, была написана довольно вульгарным языком и не давала материала для той актерской работы, которую я искал.

Вскоре после премьеры я выступил в печати с критикой спектакля. "Никак не могу причислить роль Сенечки Перчаткина к своим актерским достижениям, - писал я в одной из ленинградских газет. - Слишком несерьезна и поверхностна ее драматургическая фактура. Молодой актер особенно нуждается в глубоком, умном и творчески ценном драматургическом материале. Иначе перед ним встает опасность обзавестись штампами и забыть об основном требовании, которое наша эпоха предъявляет к художникам сцены: высокая идейность, острота и свежесть мысли, богатство выразительных средств".

Мне казалось нужным открыто высказать свою точку зрения на постановку пьесы, на сыгранную мною роль, которую я считал незначительной и неинтересной. Прошлое, от которого я всячески стремился освободиться, как бы преследовало меня, ограничивало тем кругом ролей, за который я во что бы то ни стало хотел выйти.

Преодолеть сложившуюся в прошлом репутацию, заставить поверить в иные мои возможности, найти им выход все же оказалось не так просто.

Возобновив связи с кинематографией, со студией "Ленфильм", я по-прежнему получал предложения играть роли остро характерного комедийного плана с элементами гротеска, чисто внешней эксцентрики. Между тем и в кинематографии меня теперь привлекали сложные человеческие характеры, чисто драматические роли, и я накапливал внутренние силы для решения таких задач.

В начале тридцатых годов советское кино быстро и успешно осваивало технику звуковой киносъемки. На экране, вызывая громадный интерес народа, появлялись первые звуковые кинофильмы. Помню, какое сильное впечатление произвел на меня один из них - "Путевка в жизнь". Фильм увлек не только своей техникой, но прежде всего идейным содержанием, раскрытию которого помогала техника. Значительность темы, посвященной вопросам воспитания и перестройки людей в советском обществе, острая драматическая ситуация, реалистическая убедительность образов, в особенности созданных Н. П. Баталовым и М. И. Жаровым, - все это по-новому заставило меня взглянуть на возможности актера в кинематографии. "Путевка в жизнь" возбудила во мне желание самому заговорить с экрана, вселила ощущение ответственности актера за такое могучее орудие, как живое слово в кино.

Первая относительно большая роль, которую мне пришлось играть в звуковом кино, была роль Коли Лошака в фильме "Горячие денечки". Коля Лошак, ленивец и невежда, последний ученик в школе, недалекий и неудачливый ухажер, беспрерывно попадал в комедийные положения, не всегда правдоподобные, подчас нелепые. Роль изобиловала смешными подробностями, забавными трюками, но внутреннее ее содержание было незначительным. Задачи, вставшие передо мной, в общем ограничивались внешней комедийностью. Это было не то, что я искал, но все же участие в фильме принесло свою пользу.

После этого мне была предложена роль Паганеля в "Детях капитана Гранта" - фильме, поставленном по одноименному роману Жюль Верна. Роль неутомимого путешественника, вдохновенного географа Жака Паганеля я играл с радостью не только потому, что меня покоряла его восторженная влюбленность в свою профессию, но еще и потому, что во мне ожила давняя детская привязанность к Жюль Верну и к герою "Детей капитана Гранта".

Высокий, сухой и тощий, "он напоминал своей фигурой длинный гвоздь с большой шляпкой. Его лицо свидетельствовало об уме и веселости. Хотя он молчал, но легко было заметить, что он большой говорун и человек весьма и весьма рассеянный..." Кому не запомнились с детства эти строки, которыми сопровождается первое появление Жака Паганеля на страницах увлекательного романа Жюль Верна!..

Стремясь по возможности полнее воспроизвести подлинный облик и характер жюль-верновского героя, я позволил себе внешне несколько обострить его типические черты. При предварительной работе над образом и на съемках, подчас очень разобщенных по времени, я внимательно следил за тем, чтобы многочисленнейшие комедийные положения, в которые попадал Жак Паганель, не нарушали бы цельности его характеристики, но способствовали бы раскрытию его особенностей, его неповторимого индивидуального своеобразия.

Роль давала мне широкую возможность использовать в кино опыт синтетического актера, накопленный еще в юношеские годы, - в оперетте и в Театре юных зрителей, - и я с особым удовольствием исполнял песенку Паганеля "Капитан, капитан, - улыбнитесь!..".

Н. К. Черкасов - Паганель. Фильм 'Дети капитана Гранта'. 1936 г

На роль Паганеля ушел целый год работы. И все же я считал, что не совсем удачно сыграл Паганеля: почему-то сделал его пятидесятилетним, тогда как у Жюль Верна он моложе. Еще недостаточно свободно владея техникой перевоплощения, я был вынужден все время думать о возрасте моего героя, дабы не утратить приданную ему мной возрастную характеристику. Такая забота связывала меня и помешала до конца пронести на экран настоящую правду.

В театре я сыграл две роли в произведениях русской классики - Варлаама в "Борисе Годунове" и Осипа в "Ревизоре".

Оба спектакля ставил Б. М. Сушкевич, и, надо признать, они не были свободны от влияния вульгарного социологизма.

Однако на сцене корчмы из "Бориса Годунова", на трактовке роли Варлаама ошибочная, во многом ложная режиссерская концепция не сказалась. Роль родилась необыкновенно легко и естественно. Я играл ее охотно, увлеченно, успешно, и с того времени она надолго сохранилась в моем репертуаре без каких-либо существенных, принципиальных изменений.

Ролью Осипа в "Ревизоре" я не был удовлетворен. Я имел свое собственное представление об этом образе, навеянное известным рисунком художника П. М. Боклевского из его альбома иллюстраций к "Ревизору". Осип представлялся мне не слишком пожилым, высоким и сухощавым. Но на сцене Театра имени Пушкина в те годы еще живо помнили, как играл Осипа К. А. Варламов, и, в соответствии с варламовской традицией, хотели во что бы то ни стало видеть его полным, тучным, грузным. Пробы грима, которые я самостоятельно разработал, были отвергнуты, и мне было предложено следовать варламовским образцам. Я утопал в ватных толщинках, плохо чувствуя себя в таком искусственном, не по мне сделанном одеянии... Впоследствии я самостоятельно разрабатывал монолог Осипа, часто читая его на концертной эстраде, а затем, при постановке "Ревизора" в связи со столетием со дня смерти Н. В. Гоголя, совершенно заново работал над этим образом.

Все же, несмотря на те или иные недочеты, я не мог не видеть, насколько обогащает меня наша классика, насколько она приближает актера к глубоко реалистическому познанию и раскрытию образа.

В постановке "Норы" Ибсена мне поручили играть Крогстедта. В этом образе я старался раскрыть тему поруганной личности, показать затравленного человека, в свою очередь, вынужденного травить других. Той же теме разложения и распада буржуазной семьи была посвящена другая пьеса, в которой я был занят, - "Мольба о жизни", где я ставил себе задачей чисто реалистическими средствами разоблачить хищническую природу французского буржуа.

Обе роли были записаны мне в актив, несомненно расширили диапазон творческих возможностей, утвердили меня как актера реалистической школы, но полного удовлетворения все же не принесли.

Образы, которые дали выход накопившимся внутренним силам и вывели меня на широкий творческий путь, выпали на мою долю в кино.

Но прежде чем перейти к ним, следует напомнить, в какой обстановке они создавались.

В начале тридцатых годов советская кинематография добилась ряда успехов. Она ставила перед собой все более значительные идейные задачи и, овладевая методом социалистического реализма, достигала высокой выразительности в их решении. На первый план выдвигался образ нашего современника, положительного советского героя, активного участника революционной действительности.

Громадное значение в творческом подъеме нашей кинематографии сыграл "Чапаев", созданный братьями Васильевыми и Б. А. Бабочкиным, выпущенный студией "Ленфильм" в 1934 году.

Картина завоевала поистине всенародное признание.

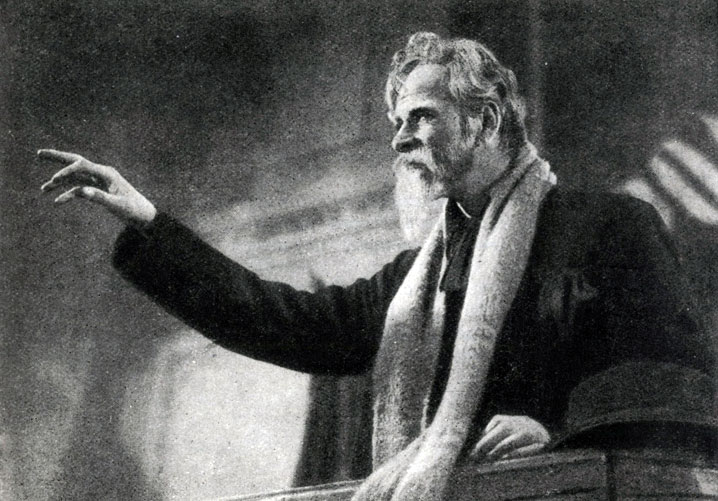

Н. К. Черкасов - Варлаам 'Борис Годунов'. 1934 г

Герой гражданской войны, беззаветно преданный делу народа, стал любимым героем нашего зрителя и тем самым указал путь развития советской кинематографии, которая с той же силой должна была показать образы положительных героев, строителей социалистического общества. Успешное решение такой задачи воодушевляло нас, открывая перед нами невиданные возможности.

В начале 1935 года партия и правительство широко отметили пятнадцатилетие советской кинематографии.

Два документа, опубликованные в день юбилея, придали ему особое значение, прозвучали как призыв к новому творческому подъему, к созданию кинопроизведений глубокой идейности и высокого художественного мастерства.

В своем обращении к работникам советской кинематографии ЦК ВКП(б) писал: "Усилиями лучших людей нашей кинематографии... созданы замечательные картины, одержаны первые победы в киноискусстве. ЦК ВКП(б) призывает работников кинематографии, не успокаиваясь на достигнутом, бороться за высокохудожественные кино-картины, воспитывающие массы в духе социализма, любимые массами и понятные им..." Товарищ И. В. Сталин, приветствуя работников советского кино в связи с юбилеем, писал им: "Кино в руках Советской власти представляет огромную, неоценимую силу. Обладая исключительными возможностями духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать трудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социализм, подымать их культуру и политическую боеспособность. Советская власть ждет от вас новых успехов - новых фильм, прославляющих подобно "Чапаеву" величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизующих на выполнение новых задач и напоминающих как о достижениях, так и о трудностях социалистической стройки. Советская власть ждет от вас смелого проникновения ваших мастеров в новые области "самого важного" (Ленин) и самого массового из искусств - кино".

Эти партийные документы мобилизовали творческих деятелей нашей кинематографии, указали им ясную перспективу движения вперед.

Вчитываясь и вдумываясь в них, я получал новую, вполне реальную опору в стремлении к большим, значительным положительным образам, которые по своему характеру, по своему месту, по роли, сыгранной ими в общественной жизни, по их освещению и истолкованию смогли бы заинтересовать широкие народные массы и послужить высоким целям их культурно-политического роста. Увлеченный такими возможностями, и я стал искать случая испробовать свои силы.

Как-то, говоря о творческих удачах актеров, В. И. Немирович-Данченко заметил, что в основном они определяются тремя предпосылками - талантом, работоспособностью и случаем. Действительно, в создании образов, которые тревожат воображение актера и отвечают его внутренним стремлениям, он немало зависит от внешних условий, от благоприятного случая. Прежде всего актеру необходима подходящая роль. Как правило, актер не может повлиять на появление такой роли. Но когда подходящая роль найдена, надо, чтобы она была доверена актеру, - притом, в иных случаях, может быть, даже вопреки его прошлому опыту, вопреки его сложившейся репутации. Когда эти не зависящие от актера препятствия обойдены, когда случай проявить свои стремления и возможности налицо, тогда исход задачи всецело определяется двумя предпосылками: работоспособностью и талантом.

Такой случай, как мне казалось, представился.

Как раз в эти годы в литературе привлек к себе внимание роман Алексея Николаевича Толстого о Петре I. Обладая выдающимися художественными достоинствами, роман отражал исторический процесс превращения России в могучую мировую державу, воссоздавал широкое эпическое полотно, в центре которого стоял героический образ крупного исторического деятеля. А. Н. Толстой по-новому, с прогрессивной точки зрения, освещал личность Петра, его место и значение в исторических судьбах русского государства, в прошлом нашей Родины.

Образ Петра, каким он представлен в романе, в высшей степени заинтересовал меня, когда мне стало известно, что А. Н. Толстой дал согласие на инсценировку романа в кино и почти одновременно написал на ту же тему драму "Петр Первый" (или, вернее, второй, новый вариант пьесы, появившейся несколько ранее). Пьеса была принята в Театре имени Пушкина, а сценарий - на студии "Ленфильм".

Я мечтал о роли Петра, но назвать свою кандидатуру в театре не решился, опасаясь недоверия и отказа, и обратился со своим предложением к руководителям киностудии.

Когда мое желание стало известно постановщику фильма режиссеру В. М. Петрову, он не без юмора воскликнул: - Ряшку для этого нужно иметь! Что же, случай не состоялся?..

Однако вскоре В. М. Петров сделал мне предложение играть в "Петре Первом" иную, можно сказать, противоположную роль - роль главного противника петровских преобразований, царевича Алексея. Выбор В. М. Петрова был неожидан и для окружающих и для меня самого, - однако же я решился ответить согласием.

Не могу не вспомнить незначительный, но характерный эпизод. Вскоре после того, как начались съемки фильма, ко мне на квартиру в мое отсутствие явился техник телефонной станции, вызванный с целью исправить аппарат. Выполнив работу, он спросил, какую роль я буду играть в ближайшее время. Ему ответили, что мне поручена роль царевича Алексея в "Петре Первом".

- Вот где посмеемся! - воскликнул техник, широко улыбаясь.

- Что вы, что вы! Да ведь это же трагическая роль!..

- Ничего!.. Мы Черкасова хорошо знаем, - обязательно посмеемся... Этот эпизод запомнился мне. Узнав о нем, я понял, что мне предстоит переубедить не только театральную и кинематографическую среду, но и зрителей, привыкших видеть меня в ролях совершенно иного плана. С большим увлечением отдался я решению выпавшей на мою долю новой творческой задачи.

Создавая образ царевича Алексея, я стремился, чтобы он предстал перед зрителями не только в своем ничтожестве и бессилии, но и как человек, не лишенный характера, активных волевых черт, старался представить его не только как слепое орудие, но и как сознательную силу в руках реакционных деятелей петровского времени.

Работая над образом, я воссоздал в своем представлении картину детства Алексея, низкие, темные, душные московские терема, мамок и нянек, первых учителей, попов и монахов, ворожей и знахарок, юродивых и "блаженных". Затем я мысленно возродил в памяти всю историю его жизни - изменническое, предательское бегство в Италию, попытку искать защиты за границей, возвращение в Россию, заключение в каземате, застенок, бесславную смерть. Таким образом, те эпизоды, те события из жизни Алексея, которые показывались в фильме, не были для меня чем-то изолированным, обособленным, а являлись составной частью всей его биографии, тесно сочетавшейся в моем сознании со всей предыдущей жизнью царевича.

Добиваясь большей глубины в разработке характера, я мысленно ставил своего героя в самые разнообразные положения, нередко не связанные с действием сценария. При работе над подлинным историческим образом такие поиски значительно облегчены. Не надо придумывать те или иные положения и ситуации, достаточно воспользоваться подлинными фактами истории, типичными подробностями биографии исторического лица, не нашедшими отражения в пьесе или сценарии. В итоге такой работы актера характеристика героя неизбежно пополняется, органически впитывает в себя все наиболее существенные его черты.

При просмотре заснятого материала будущего фильма А. Н. Толстой отметил верность и, главным образом, полноту характеристики Алексея, тем самым укрепив во мне веру в свои силы.

Первая серия фильма была заснята, начались съемки второй серии, когда, казалось бы, представился счастливый случай сыграть давно облюбованную роль: Театр имени Пушкина, ставивший пьесу А. Н. Толстого в новой, третьей по счету, редакции, предложил мне играть Петра I.

Ниже я коснусь своего выступления, здесь же отмечу только, что по вечерам я играл в театре Петра I, а по утрам снимался в роли царевича Алексея, так что товарищи мои надо мной подтрунивали, сложив шутливое двустишие:

С утра и до утра - То Алексея, то Петра...

Н. К. Черкасов - царевич Алексей. Фильм 'Петр Первый'. 1936 г

Должен, однако, заметить, что именно одновременная работа над этими двумя противоположными по своему содержанию ролями помогла мне показать в слабосильном царевиче Алексее отдельные волевые черты характера его отца.

В качестве примера приведу один из наиболее существенных для характеристики царевича Алексея эпизодов - сцену подписания им призыва к восстанию против Петра.

Возвращенный после изменнического бегства и прощенный отцом, царевич находится в Москве. Он нервно расхаживает по кремлевской палате, слушая боярина Буйносова и пьяного попа. Алексей объят страхом: его любовница Евфросиния схвачена тайным советом, надо полагать, что она выдала имена сообщников царевича. В такой обстановке один из наиболее яростных реакционеров, группирующихся вокруг царевича, - Кикин предлагает ему подписать "универсал" - призыв к свержению Петра. Царевич в нерешительности, во власти страха. Кикин выводит его за дверь, и Алексей оказывается лицом к лицу с собравшимися у Кремля монахами, юродивыми, "блаженными", нищими. Он видит в них свою опору в борьбе с отцом. Он возвращается в палату, он чувствует себя царем. В нем просыпается волевой характер его отца. И твердыми, решительными шагами мой Алексей подходит к столу и властным, волевым жестом подписывает "универсал" о мятеже.

Работа над образом царевича Алексея открыла передо мной новые творческие перспективы. Она дала мне возможность приблизиться к драматическим характерам, к ролям, не лишенным трагического уклона, - а в данном случае к тому же и к отрицательному образу.

Фильм о Петре I явился для меня школой работы над серией исторических образов, школой работы над широкими, эпическими по замыслу фильмами, посвященными прошлому нашей Родины. Как бы далеко ни ушло развитие нашей кинематографии, "Петр Первый" сохраняет свое место у истоков возникновения советского исторического фильма, и я счастлив, что получил возможность быть одним из его участников.

Что же касается роли Петра I, которая вначале особенно привлекла меня возможностью раскрыть образ положительного героя, то должен признать, что роль не удалась: она не лежала в границах моих данных. Театральный грим позволил округлить лицо (чего было бы невозможно достичь кинематографическими средствами), но уже на первых спектаклях мне стало ясно, что, может быть, я играю и сносно, а все-таки роль - не моя. И хотя А. Н. Толстой остался удовлетворен моим исполнением, я был далек от того, чтобы разделить его мнение.

Многие актеры, порой из самых добрых побуждений служения любимому искусству, переоценивают свои творческие силы. Как видно, и я не избежал такой переоценки. Мне иногда казалось и верилось, что я могу сыграть роли, которые, как я впоследствии убеждался, были мне противопоказаны.

Н. К. Черкасов - царевич Алексей. Фильм 'Петр Первый'. 1936 г

Говоря о переоценке актером своих возможностей, я отнюдь не призываю товарищей по профессии, а тем более молодежь урезывать себя в творческих поисках и мечтаниях. Напротив, я всегда говорю молодежи - дерзайте, добивайтесь ответственных, новых по заданию и характеру ролей, но только в том случае, когда эти роли отвечают вашим внутренним и внешним данным и если вы свои данные не переоценили. Как говорится в пословице - плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И применяя эту поговорку к актерам, я все же оговорил бы, что свои желания актер, для своей же пользы, должен научиться согласовывать со своими реальными возможностями. Осознать их - одна из задач актера, успешное решение которой, в свою очередь, свидетельствует о наступлении творческой зрелости.

Это мне стало ясно при работе над ролью, особенно мне близкой и дорогой - над образом профессора Полежаева.

Еще в то время, когда съемки "Петра Первого" были в полном разгаре, но результаты их уже были известны на киностудии, мне предложили ознакомиться с новым, намеченным к постановке сценарием. В самых общих чертах я уже слышал о нем ранее и знал, что герой его - пожилой ученый. Поглощенный работой над образом царевича Алексея, я без особого интереса отнесся к новому предложению, тем более, что высказано оно было вскользь, глуховато, и потому довольно равнодушно взял сценарий в руки. Это оказался сценарий Л. Рахманова и Л. Дэля "Депутат Балтики" (в то время он носил другое название).

Читая сценарий, я увлекся им с первых же страниц.

Передо мной предстала хорошо мне знакомая, любимая эпоха - первые годы революции, годы героической защиты завоеваний великого Октября. В это самое время и в том же красном Петрограде я делал первые самостоятельные шаги в жизни и горячо, крепко, со всей силой юношеского энтузиазма полюбил ее, в мельчайших подробностях запомнил, впитал в себя атмосферу ее революционной романтики. То, чему я был свидетелем, с чем сталкивался, о чем слышал, что я постигал со всей свежестью пробудившегося сознания, вновь оживало передо мной на страницах сценария, но оживало в законченной картине, взволновавшей меня своей глубокой жизненной правдой.

Все нравилось мне в сценарии - не только эпоха, которой он был посвящен, но и та среда, в которой развивалось действие, и самый образ его героя, профессора Полежаева. Я увлекся патриотической темой сценария, принципиальностью и страстностью Полежаева, его преданностью народу и революции, его верой в победу пролетариата, его мечтой о союзе науки и труда, его открытым характером, всем его обаятельным обликом. Я ясно видел его в обстановке первых лет революции, представлял себе его острую борьбу с саботажниками и контрреволюционерами в науке, его радость от общения с революционными моряками, его боевое выступление как депутата Балтики с трибуны Таврического дворца, на пленуме Петроградского Совета, перед уходившими на фронт красноармейцами. И в целом и в мельчайших подробностях его характеристики образ профессора. Полежаева как нельзя лучше отвечал моим давним поискам положительного героя, так что, закончив чтение сценария, я уже пришел к твердому решению: хочу и могу, должен и буду играть эту роль!

Едва ли не каждый актер рано или поздно встречается в своей жизни с такой ролью, которая способна дать выход его невыявленным возможностям, накопившимся внутренним силам и тем самым открыть перед ним новые перспективы. Я был уверен, что в мои руки попала именно такая роль. Представился, наконец, случай, которого я так долго ждал!

Между тем киностудия пробовала на роль Полежаева различных актеров. Среди них были и маститые артисты с очень крупным именем. Надо было добиться того, чтобы роль осталась за мной.

Н. К. Черкасов - профессор Полежаев. Фильм 'Депутат Балтики'. 1936 г

Не помню, чтобы я когда-либо столь остро пережевал стремление во что бы то ни стало добиться роли. Я не только открыто, не таясь, говорил о своем стремлении, но, - в чем и сейчас мне не стыдно признаться, - не стеснялся навязывать свою кандидатуру. Какие только доводы я не приводил в оправдание! Мне не без оснований указывали, что профессору Полежаеву семьдесят пять лет, тогда как мне всего лишь тридцать два года, но я убежденно отвечал, что у этого замечательного старика душа настолько юная, что и играть его должен молодой актер... Словом, я, кажется, готов был требовать роль через народный суд, если бы только решение подобных вопросов входило в его полномочия.

Первая проба на роль Полежаева получилась неудачной. Я добился повторных проб. Они были признаны хорошими. С помощью режиссуры мне удалось завоевать право на роль. Она осталась за мной, вопреки недоверию некоторых руководителей студии "Ленфильм" и отдельных кинематографических деятелей. Окрыленный доверием, поддержкой режиссуры, я самозабвенно отдался работе над ролью.

Высокий идейный замысел "Депутата Балтики" увлек весь наш постановочный коллектив.

Ведущая мысль, основная тема была четко выражена в сценарии. Ее нетрудно было определить как тему о судьбах передовой демократической интеллигенции в условиях раннего этапа Октябрьской революции. Но эту тему предстояло расширить, дополнить другими темами, с нею связанными и из нее вытекающими, - темой о творческом содружестве лучших людей науки с представителями народа, с массами, темой о роли и месте науки в революционном преобразовании общества, темой о науке и социализме. Без такого широкого охвата темы фильм ограничился бы частным случаем из жизни одного из революционно настроенных пожилых ученых, и значение его оказалось бы весьма скромным. Отразить центральную тему во всей ее полноте, всесторонне осветить ее следовало прежде всего в образе героя, в его личности и деятельности.

Ни на минуту не упуская из виду такой задачи, предстояло найти убедительную форму ее выражения в действиях и поступках Дмитрия Илларионовича Полежаева, в процессе его мышления, в мельчайших подробностях его поведения, - иначе говоря, в его характере. Образ должен был быть разработан как очень значительный, масштабный в своей внутренней сущности и очень обыденный по своей внешности.

Приступив к работе над ролью, я прежде всего обратился к истории Октябрьской революции, к самым различным источникам, освещавшим первый, ранний ее этап. События, развивавшиеся в квартире профессора Полежаева, за его письменным столом, на его лекциях, вокруг его рукописи, надо было понять и представить себе на широком историческом фоне революционного шторма. Только таким путем можно было раскрыть внутренний масштаб личности героя, как ученого-демократа, ученого-революционера, всей душой и всеми помыслами преданного делу пролетариата, и сделать его полноправным представителем лучшей части русской интеллигенции.

Образ профессора Полежаева, в сущности, был навеян образом нашего великого ученого К. А. Тимирязева, и я изучал его биографию, знакомился с его статьями и письмами, стремясь понять его внутренний мир, его психологию, определить конкретные черты его характера.

Статьи А. В. Луначарского о К. А. Тимирязеве, а особенно письма последнего к А. М. Горькому много дали мне для понимания образа профессора Полежаева. Незадолго до Октябрьской революции К. А. Тимирязев писал А. М. Горькому: "Когда же появится честная газета?!. Если у меня, старика, чешется язык, то что же должны чувствовать люди молодые!.." Эти слова помогли глубже понять характер великого ученого как демократа, писавшего в предисловии к одной из своих книг: "С первых шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи - работать для науки и писать для народа".

Н. К. Черкасов - профессор Полежаев, М. П. Домашева - его жена. Фильм 'Депутат Балтики'. 1936 г

Очень обогатила меня характеристика, данная К. А. Тимирязеву М. И. Калининым. "Маститый ученый, - сказал М. И. Калинин в речи на похоронах К. А. Тимирязева, - как юноша бросился в борьбу вместе с пролетариатом, направляя смертельные стрелы во врагов рабочего класса". Слова М. И. Калинина прочно вошли в основу воплощения образа моего героя.

Общественно-политические идеалы профессора Полежаева, его отношение к революции, к победившему классу составляли сущность, внутреннюю движущую силу образа моего героя. Усвоив ее, надо было найти соответствующие внешние формы ее выражения, придать образу живые типические черты, сделать его достоверным. Я искал эти типические черты в облике, в привычках, в индивидуальных особенностях характера наших ученых, наших писателей, выдающихся деятелей нашей культуры. Но мой герой являлся не только ученым, но пожилым ученым, который к тому же жил в обстановке, характерной для первых лет революции. Надо было привнести в фильм все эти немаловажные обстоятельства жизни героя, которыми ни в коем случае не следовало пренебрегать.

Заключительные кадры фильма приобретали историческую масштабность: провозглашался союз передовой науки с революционным народом в его великой битве за социализм. Тем самым фильм был обращен не в прошлое, а в будущее. Вот это сочетание индивидуального с общим составляло одну из трудностей в создании образа профессора Полежаева.

Постепенно в сознании возникал собирательный образ русского ученого-патриота, в котором были отдельные черты не только К. А. Тимирязева, Д. И. Менделеева или И. П. Павлова, но и Н. А. Римского-Корсакова и К. С. Станиславского. Хотелось заимствовать у С. М. Кирова остроту и твердость его интонаций для тех кадров, где Полежаев, выступая на пленуме Петроградского Совета, язвительно отзывался о саботаже представителей старой "академической науки", которые, выражаясь его словами, "сделали из своей учености забор, чтобы отгородиться от народа..." Хотелось заимствовать у В. И. Ленина его призывный жест руки, которым и воспользовался мой Полежаев, провожая уходящих на фронт бойцов словами: "Не сдавайте немецким белогвардейцам красный Петроград!.."

Играя Полежаева как мудрого старика, человека с глубоким, ясным умом и несколько "беспокойным" характером, я вместе с тем старался раскрыть его необычайную душевную молодость, показать его не свободным от чисто юношеских и даже эксцентрических повадок. Это дало возможность передать чудесное озорство Полежаева, индивидуальное своеобразие его натуры, представить живой, в высшей степени непосредственный характер ученого. Кстати добавить, как раз незадолго до того, на встрече с киноработниками, А. М. Горький отмечал, что героям советского кино не хватает характерности, а главное, - как он говорил, - "из них выпало смешное". И А. М. Горький подчеркивал, что в каждом человеке, как бы он ни был велик, есть смешное и что для полноты характеристики не надо бояться показывать такие смешные черты.

Постепенно я настолько сжился с образом профессора Полежаева, что естественно, непринужденно мог показать его в любой ситуации - показать, например, как он занимается гимнастикой или танцует мазурку в день своих именин, как ищет завалившуюся за шкаф книгу, как беседует с дворником у ворот своего дома...

Съемки "Депутата Балтики" продолжались около трех месяцев, и все это время я буквально прожил в квартире профессора Дмитрия Илларионовича Полежаева, - в трехкомнатной квартире, выстроенной в кинопавильоне, на студии "Ленфильм", на Кировском проспекте.

Н. К. Черкасов - профессор Полежаев. Фильм 'Депутат Балтики'. 1936 г

Я свыкся с этой квартирой как с родным домом, и помнится, чувствовал себя неловко, когда плотники начали разбирать "полежаевский павильон" и строить на его месте новый.

1 января 1937 года "Депутат Балтики" был показан на общественном просмотре в Ленинградском Доме кино, а два с половиной месяца спустя вышел на экраны.

Картина получила широкий отклик.

На многочисленных встречах со зрителями, происходивших после ее показа в крупнейших кино, в домах культуры и рабочих клубах Ленинграда, я отвечал на самые разнообразные записки, свидетельствовавшие о живом интересе зрителей к тем вопросам, которые были подняты в нашем фильме, к его благородной теме о союзе науки и революции, а в заключение читал речь профессора Полежаева, которую он произносил с трибуны Таврического дворца, как член Петроградского Совета от моряков Балтфлота:

- Господа! Господа!.. Я не оговорился - нет... Я говорю вам "господа" - рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, вам - красным солдатам и славным морякам... Вы - хозяева и подлинные господа на шестой части мира... Приветствую вас от лица науки, обязанной думать о вашем настоящем и о вашем будущем счастье!..

Работа над образом революционного ученого Полежаева стала для меня политической школой.

Эта школа дала мне возможность углубиться в историю борьбы нашего народа за революционный путь своего развития, еще глубже понять и полюбить наше советское настоящее, научиться видеть в нем ростки нашего будущего.

Из этой школы я вышел с ясным сознанием, что отныне любимым моим героем в театре и в кино явится тот, через образ которого полнее и глубже всего можно будет передать революционные идеи нашей великой эпохи.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'