Художественный театр

К концу 90-х годов преимущественный интерес публики к Малому театру стал постепенно ослабевать. Это объяснялось главным образом отходом Ермоловой от роли ведущей актрисы. Прошло тридцать лет ее непрерывного "служения" Малому театру: она играла каждый день, иногда с трудом буквально вымаливая себе у дирекции отдых на один-два вечера. Стали подаваться физические силы, а главное, выступила на первый план та неумолимая суровость по отношению к самой себе, та беспощадная требовательность, которая заставила Ермолову отказаться от молодых ролей в такие годы, когда большинство артисток еще чувствуют себя в полном расцвете сил.

Но тридцать лет подвижничества, отдачи всей себя - своих мыслей, чувств, нервов - сцене, постоянное горение, постоянное напряженное творчество сделали то, что, когда пришла первая, хотя еще, казалось бы, легкая, но неизбежная усталость, Ермолова уже не могла быть удовлетворена собой. Никто этого не замечал и не заметил бы долго, но такова была она: никакие уговоры, никакие убеждения не могли поколебать ее решение. Она отказалась от изображения любви на сцене, потушила добровольно то пламя, которое еще долго могло бы пылать и согревать, и перестала "нести репертуар". Сохранилось замечательное письмо ее того времени, обращенное к артистам Художественного театра (Московский Художественный театр (ныне Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Художественный академический театр Союза ССР имени М. Горького) - передовой, прогрессивный театр, основанный в 1898 году К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Труппа была создана путем слияния любительского театрального коллектива Общества искусства и литературы, руководимого К. С. Станиславским, и драматического класса Московского Филармонического училища, руководимого Вл. И. Немировичем-Данченко. Молодой театр объявил борьбу рутине и казенщине, царившим на императорских сценах, боролся за углубление реализма в постановках и актерском искусстве, за обновление репертуара, за создание целостного художественного ансамбля. 14 октября 1898 года состоялся первый спектакль "Московского Художественного общедоступного театра" (в "Эрмитаже", в Каретном ряду) - шла историческая трагедия А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович", бывшая тридцать лет под цензурным запретом. В том же сезоне были поставлены: "Потонувший колокол" Г. Гауптмана, "Венецианский купец" В. Шекспира, "Трактирщица" К. Гольдони, "Чайка" А. П. Чехова, "Антигона" Софокла. В 1902 году театр переехал в специально перестроенное помещение в Камергерском переулке (ныне проезд Художественного театра), где находится и теперь. В том же году состоялись первые постановки пьес М. Горького "Мещане" и "На дне". В дни первой русской революции спектакли были прекращены. Театр стал госпиталем для раненных на Пресне рабочих. В ответ на приказ возобновить спектакли МХТ отказался от этого и уехал на гастроли в Берлин, Дрезден, Лейпциг, Прагу, Вену. В последующие годы на сцене МХТ были поставлены: "Горе от ума" Грибоедова, "Ревизор" Гоголя, "Бранд" Ибсена, "Синяя птица" Метерлинка, "Месяц в деревне" Тургенева, "Живой труп" Толстого, "Гамлет" Шекспира, "Смерть Пазухина" Салтыкова-Щедрина, "Братья Карамазовы" Достоевского и др. В 1931 году МХТ был переименован в МХАТ Союза ССР. В 1936 году ему присвоено имя М. Горького. В 1937 году театр награжден орденом Ленина, а в 1948 году - орденом Трудового Красного Знамени):

Дача в Пушкине (под Москвой), где проводились репетиции перед открытием Художественного общедоступного театра. 1898 год

"Дорогие друзья мои, что сказать мне вам? Чем выразить благодарность, наполняющую мое сердце? Не знаю. Скажу одно: ваш адрес я читала со слезами, такой сердечной теплотой он был проникнут, что глубоко растрогал меня. Постараюсь ответить на ваш вопрос. Вы поймете меня и согласитесь со мной. Несмотря на всю мою скромность, у меня, оказывается, в душе слишком много артистического самолюбия. Я чувствую, что уже не в состоянии играть ни Медею (Медея - мифологическая царица; здесь: героиня пьесы "Медея" А. Суворина и В. Буренина), ни Клеопатру (Клеопатра - древнеегипетская царица; здесь: героиня пьесы Шекспира "Антоний и Клеопатра") - силы мне изменяют. Да и понятно. Тридцать лет я отдала сцене - и утомилась. Теперь мне нужен этот год отдыха, чтобы отойти от театра, успокоиться и примириться с мыслью, что я уже более не "героиня". Сразу, на глазах у публики, мне тяжел этот переход: нельзя сегодня быть царицей, а завтра - какой-нибудь почтенной старушкой... Что-то там, в душе, еще борется, на что-то еще жалуется, и... одним словом, мне нужен этот год забвения. Больше всего мне не хотелось бы, чтобы публика начала жаловаться на мою старость. Я не хочу разрушаться у нее на глазах. Этого не допускает моя артистическая гордость. До сих пор этого еще не чувствовалось - 4 марта мне это доказала публика, и скажите сами: может ли быть что-нибудь выше тех минут, которые я пережила, как артистка, в этот вечер?

Силы мне изменили, но это я еще заметила пока одна, и мое артистическое чутье говорит мне: "пора". Простите, что я так много распространяюсь об этом, но вы сами меня избаловали, и я обращаюсь к вам, как к друзьям. Благодарю вас за ваше сердечное ко мне отношение, с которым вы всегда встречали меня, и за ваш чудный адрес, весь проникнутый теплом и светом. И да будет этот свет искусства нашим вечным и общим идеалом. Сердечно благодарю вас всех.

Сколько в этом письме настоящего артистического достоинства, сколько честности в этом признании!

Ермолова на целый год покинула Малый театр, а вернувшись в него, несмотря на то что Москва праздновала это возвращение всенародно, она заявила конторе, что не будет нести репертуар и просит сократить ей жалованье наполовину. Когда-то, в подобном же случае, Н. М. Медведевой заявили, что никаких сокращений не может быть, что жалованье ее остается за ней, а она, ввиду ее возраста и усталости, будет играть, только когда сама выразит желание. Я еще помню, как Черневский, составляя репертуар, каждую неделю осведомлялся у Медведевой: угодно ли ей будет играть, что и когда? Так берёг прежний Малый театр свои ценности. Но теперь уже было иначе: контора с радостью приняла предложение Ермоловой, причем характерная подробность, достойная Щедрина и Гоголя: ее жалованье весь год продолжало идти в прежнем размере, но выдавалась ей только половина, а остальное попадало в руки чиновников из конторы.

В театре появились и произвол, и протекционизм, и интриги, а главное, сильнейшее гонение на все, что могло бы хоть немного расшевелить или взволновать зрителя. Чехова проглядели - дальше его "Медведя" (Имеется в виду водевиль А. П. Чехова "Медведь") не пошли, новых писателей, которых уже знала и которыми интересовалась молодежь, запрещали. Правда, как и прежде, каждое выступление Ермоловой делало полные сборы, вызывало страстный интерес, хотя бы в "Без вины виноватые", но это были единичные спектакли: линия театра уже не диктовалась Ермоловой. И репертуар незаметно стал совсем иным. Очарование Лешковской, нашей московской Савиной (Мария Гавриловна Савина (1854-1915)-выдающаяся русская актриса и театральный деятель; с 1874 года на сцене Петербургского Александрийского театра. В пьесах Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого, а также и в пьесах текущего "салонного" репертуара создала яркие комедийные и сатирические образы), побуждало авторов писать комедии, и мало-помалу, хотя к театру сохранялось полное уважение, хотя в нем были прекрасные силы, революционное значение театра невольно поблекло. Контора словно радовалась, что голос Ермоловой раздавался редко и не будил тех чувств и настроений публики, которым, как "начальству" казалось, полагалось спать непробудным сном.

Публика стала искать новых веяний.

На время заинтересовал ее филиал Малого театра, так называемый "Новый театр" (Новый театр - молодежный филиал Малого театра, основанный А. П. Ленским в 1898 году и просуществовавший до 1907 года. Цели и задачи театра были в известной мере сходны с МХТ - выдвижение молодежи и борьба с театральным бюрократизмом), выдвигавший главным образом молодые силы. Талантливый А. П. Ленский очень увлекался им, ставил много интересных пьес. Постановки его всегда выделялись. Нередко он сам писал эскизы для декораций и костюмов. Очень хороши были его постановки "Сон в летнюю ночь" ("Сон в летнюю ночь" - комедия-сказка В. Шекспира; поставлена в Новом театре в 1899 году с музыкой Ф. Мендельсона) и "Снегурочка" ("Снегурочка" - пьеса-сказка А. Н. Островского; поставлена в Новом театре в 1900 году с музыкой П. И. Чайковского (специально написанной им для Малого театра в 1873 году)). В "Сне" играли все мои приятельницы: Титанию - хорошенькая Селиванова, Пэка - крохотная Хилкова, Ипполиту - красивая Леонтьева и др. Я видала впоследствии известную постановку Рейнгардта (Макс Рейнгардт (1873-1943) - выдающийся немецкий театральный деятель, режиссер и актер. Руководил театром в Берлине, ныне носящим его имя. Для постановок Рейнгардта характерно гармоническое объединение живописи, музыки и актерского искусства) в берлинском театре и должна сказать, что московская ей не уступала.

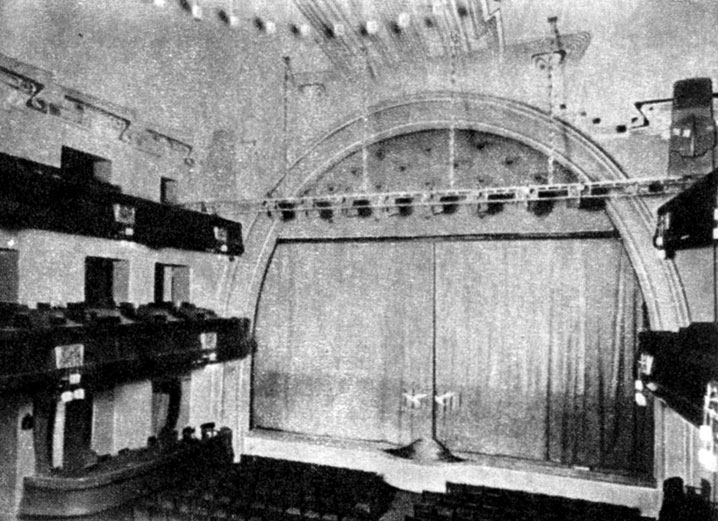

Зрительный зал и сцена Московского Художественного театра. С фотографии начала XX века

Поэтично поставлена была "Снегурочка". Селиванова и юная Садовская (Елизавета Михайловна Садовская (1870-1934) - заслуженная артистка Республики. В Малом театре - с 1894 года. Пров Михайлович Садовский (1874-1947) - народный артист Союза ССР. В Малом театре - с 1895 года. Е. М. и П. М. - дети Михаила Провыча и Ольги Осиповны Садовских, третье поколение семьи Садовских на сцене Малого театра) в очередь играли Снегурочку, родственница моя, даровитая Юдина (Мария Петровна Юдина - заслуженная артистка Республики, актриса Малого театра (с 1893 года)) - Купаву. Леля играла очаровательная Турчанинова, к тому времени вырвавшаяся на волю из ролей старух, которыми одно время душили ее, и заблестевшая в таких ролях, как Керубино (Керубино - паж из "Свадьбы Фигаро" Бомарше), Кэтхен в "Старом Гейдельберге" ("Старый Гейдельберг" - пьеса немецкого драматурга Вильгельма Майер-Ферстера). Мизгиря исполнял молодой Пров Садовский. Все талантливые, молодые, красивые играли с увлечением, и прелестная сказка отсвечивала всеми цветами радуги. В "царстве Берендеев" тоже не один вечер провела я, слушая музыку Чайковского и песни Леля...

Там же шла пьеса Гальма (Фридрих Гальм - австрийский писатель) "Буйный ветер", которую я перевела в стихах по совету моего отца, видевшего ее в венском Бургтеатре. Роль "буйного ветра" - девушки, которую из каких-то соображений воспитывают как мальчика, скрывая от нее самой, что она женщина, - играла Турчанинова и внесла в эту роль всю яркость своего таланта и темперамента. Сюжет был взят из средневековой эпохи. Этой пьесе посчастливилось у публики. Даже когда ее только читали в Литературном комитете, Турчанинова писала мне: " От сцены поцелуя даже Стороженко (Николай Ильич Стороженко (1836-1906) - профессор истории западноевропейской литературы в Московском университете, критик, председатель Театрально-литературного комитета в Москве) проснулся".

Шла там еще фантастическая сказка Гославского "Разрыв-трава", в которой сказочную царевну играла Турчанинова и была очень красива в кабильских украшениях, привезенных мною из Алжира. Этой пьесе обязана была своей карьерой младшая Турчанинова, Мария Дмитриевна. Там одна картина происходила среди русалок, и для "царицы русалок" композитор Шефер написал красивую песню "Тосковала лебедь белая". У исполнительницы не было голоса, и вышли из положения так: маленькая русалочка, которую дали играть балетной воспитаннице Турчаниновой, расчесывала царице русалок косы при луне золотым гребнем и пела эту песню. У нее оказался прелестный голос, как чистый серебряный ручеек, и пела она эту песню так, что из-за этой сцены ходили лишний раз смотреть пьесу. Услыхал ее А. А. Бахрушин, создатель первого в России и одного из лучших в Европе театрального музея. Он настоял, чтобы Марию Дмитриевну освободили из балета, что было сделано с огорчением, так как в балете она выделялась легкостью и грацией, и следующей весной она уже была принята в качестве певицы на сцену Большого театра. Она много лет несла ответственный репертуар в разных театрах, главным образом у Зимина (Сергей Иванович Зимин (1875-1942) - известный московский оперный антрепренер и театральный деятель, организовавший в 1904 году оперный театр ("Театр Зимина"), культивировавший русскую национальную оперу. В советское время С. И. Зимин работал в филиале Большого театра Союза ССР, открытого в помещении бывшего "Театра Зимина"), а теперь занимается педагогической деятельностью, продолжая традиции своей прекрасной учительницы, известной Э. Павловской. В свое время Турчанинова была очень хороша в таких ролях, как Чио-чио-сан, Девушка с запада, Травиата.

Как интересен и приятен ни был Новый театр, ему не суждено было сыграть большую роль в истории театра. Ленскому, который горел этим делом и старался поднять театр на большую высоту, не давали этого сделать. Всемогущая контора всячески тормозила его работу, преследовала его и не позволяла развернуть его широкие театральные возможности. От Ленского осталась его переписка с дирекцией, это целый мартиролог (Мартиролог - список пыток, применявшихся к мученикам): вопиющая история того, как чиновническая рутина и ненавистничество погубили большого человека.

Новый театр, стремившийся действительно стать новым, был для конторы как бельмо на глазу. Театр надо было съесть - и его съели.

Публика интересовалась этим театром главным образом как театром приятного зрелищного развлечения, а увлечение театром как делом общественным перешло к новому, только что зародившемуся Художественному театру.

* * *

Я начала следить за судьбой Художественного театра с 14 октября 1898 года.

Помню, когда я была еще подростком, за несколько лет до основания МХТ, в театральных кругах, словно стрижи по небу, начали проноситься какие-то беглые фразы, какие-то рассказы, которые заинтересовывали и давали чувствовать значительность явления.

Помню голос Федотовой с характерной московской оттяжкой:

- Костя Алексеев (Алексеев - настоящая фамилия К. С. Станиславского) - энтузиаст... Далеко пойдет!

Чье-то насмешливое:

- В Алексеевском кружке "Отелло" ставят... Из Венеции настоящий средневековый меч вывезли!

Восторженный голос молодого студента:

- Видели Андрееву? (Мария Федоровна Андреева (Желябужская) (1872-1955) - известная актриса и общественный деятель. С 1894 года участвовала в спектаклях Общества искусства и литературы; актриса МХТ (с 1898 по 1906 год). В советское время- театральный деятель и директор Дома ученых АН СССР в Москве) Какая красавица!

- Слышали?..

- Видели?..

По поводу постановок в "Охотничьем клубе" (Охотничий клуб помещался на Воздвиженке (ныне ул. Калинина). В нем давало свои спектакли Общество искусства и литературы: сперва под руководством А. Ф. Федотова, драматурга и режиссера, бывшего актера Малого театра, а затем - под руководством К. С. Станиславского) вспоминали мейнингенцев (Мейнингенцы - труппа немецкого придворного театра герцога Мейнингенского, возглавлявшаяся режиссером Л. Кронеком. Гастролировала дважды, в 1885 и 1890 годах, в России. Московскую публику, привыкшую видеть самые различные пьесы зачастую в одних и тех же декорациях, особенно поразила историческая верность оформления постановок, а также сыгранность всего ансамбля актеров. Когда К. С. Станиславский приступил к своей театральной реформе, реакционные критики упрекали его в "мейнингенстве"). Интерес к московским новаторам-любителям, к этому "Косте Алексееву" все возрастал. Много раз описаны и всем известны "истоки театра": Общество искусства и литературы, с одной стороны, Филармония - с другой, исторический разговор 22 июня 1897 года между Станиславским и Немировичем-Данченко, длившийся восемнадцать часов.

Из этой беседы, из этого соединения двух воль, двух начал родился Художественный театр. Долгое время публика, зритель питались только слухами - частью доброжелательными, частью злобствующими; последние наполняли театральные кулуары шипеньем и жужжаньем осиного роя.

- Любительская затея!.. По музеям ходят!.. Старую парчу скупают!.. В Ростов поехали!

Вспоминали пресловутый венецианский меч и говорили:

- Наши-то старики в Малом театре с картонными мечами играли, а попробуй перепрыгни-ка их!

Дело, разумеется, было не в картонных мечах и кубках. Конечно, когда Ермолова в "Орлеанской деве" рвала бутафорские цепи и потрясала картонную стену, этого никто не замечал - все видели настоящую Иоанну, невзирая на корсет и высокие каблуки, и все переживали пламенное чудо, совершаемое ею.

Но это была Ермолова. И нужна была магия Ермоловой, Ленского, Горева, чтобы преодолеть постановку, в которой часто совершенно отсутствовала историческая правда и какой-либо стиль. Волшебники старились, новые силы их не заменяли, сцена не была больше рупором великих идей, и все больше проступала картонность мечей и кубков.

Назревала потребность в новом театре, более отвечающем духу нового века.

Театр должен всегда быть выразителем чаяний и вкусов зрителя, и в глухую реакционную эпоху со сцены театра и с профессорской кафедры просачивались смелые слова и мысли, жадно подхватываемые зрителем, слушателем. Такой новый театр неминуемо должен был возникнуть. И он возник - это был Художественный театр.

А. П. Чехов с участниками спектакля 'Чайка'. Стоят (слева направо): В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, М. Ф. Андреева, А. И. Андреев, М. П. Николаева. Сидят (слева направо): Е. М. Раевская, А. Л. Вишневский, А. Р. Артем, О. Л. Книппер, К. С. Станиславский, А. П. Чехов, М. П. Лилина, М. Л. Роксанова, В. 3. Мейерхольд, И. А. Тихомиров. 1899 год

Недавно, разбирая свой архив, я нашла там фельетон, писанный мною для газеты "Северный курьер", когда театру не было еще двух лет.

Вот несколько строк из этого фельетона:

"...Что же отличает этот театр от других, выделяет его из общего уровня, составляет, так сказать, его секрет? Это - общее настроение театра на сцене и вне сцены. Это настроение, благодаря истинно гениальной (тут я не боюсь этого слова) фантазии и яркой индивидуальности человека, стоящего во главе театра, может быть иногда неправильно, ошибочно, но всегда интересно, оригинально и мощно. Если он и ошибется, то ошибется всегда красиво: пошлое, мелкое, плоское - несвойственно его таланту".

Я писала это о Станиславском. И почти сорок лет спустя с какой радостью я сказала себе, что я - тогда еще очень юная писательница - верно поняла его.

Художественный театр стал, конечно, первым театром коллективного творчества. До него, в сущности, в других театрах спектакли носили характер "гастролей" того или другого артиста, за исключением разве некоторых постановок Малого театра, как "Плоды просвещения" или "Волки и овцы", где образовался настоящий "персимфанс" (Персимфанс (пер[вый] симфонический] анс[амбль] Моссовета, организованный в 1922 году)-попытка создания оркестра без дирижера) и все участвующие могли быть названы гастролерами. Но большей частью полной равноценности игры, ансамбля и постановочных принципов не было, а к этому-то и стал стремиться молодой театр. При постановке новой пьесы вся труппа собиралась, чтобы прочесть ее, дальше шло обсуждение пьесы, доклады, рефераты по эпохе и стилю - словом, все то, что теперь сделалось неотъемлемым при каждой постановке, а тогда было совершенно исключительным, так как даже в хороших театрах зачастую актеры играли пьесу, даже не прочтя ее, а только ознакомившись со своей ролью: "на репетиции все видно будет".

Чем сразу выделился Художественный театр?

В нем впервые, может быть, за все время существования театра в России сказали не одному актеру, а всей актерской массе, молодежи, статистам великие слова: "Помните, что вы - люди! Человек - это звучит гордо" (Слова Сатина из пьесы М. Горького "На дне") - и это сказал такой человек, как Станиславский, обладавший даром воздействия на окружающих почти гипнотическим, человек, горевший любовью и уважением к театру, зажигавший и заражавший своими чувствами товарищей. За ним пошла молодежь, с верой и увлечением, многие стали фанатиками, говорившими: "Нет театра, кроме Художественного, и Станиславский - пророк его". Среди них были люди, готовые в буквальном смысле слова отдать свою жизнь театру, если бы это понадобилось. Конечно, и среди артистов тогдашнего Художественного театра встречались исключения, но большинство образовали коллектив, овеянный энтузиазмом, отбросивший всякую зависть, ревность и т. п.

Это был театр совершенно исключительный, поставивший своих актеров на большую культурную, моральную и этическую высоту. Полное отсутствие "каботинства" (Каботинство - закулисные склоки, интриги, сплетни), простота в одежде, в манерах, страстный интерес к книгам, к истории, к общественной жизни отличали почти всех членов тогдашнего Художественного театра, и немудрено, что он привлекал симпатии зрителя.

Кроме того, в Художественном театре каждая пьеса говорила сама за себя: театр решительно отмахнулся от всякого мусора, засорявшего репертуар. Отменил он и "вековые" театральные традиции: начиная с упразднения выхода артистов на вызовы во время действия и даже антрактов, запрещения входить в зрительный зал после поднятия занавеса, уничтожения оркестра в антрактах, - все было необычайно.

А главное, необычайны были актеры и их отношение к театру. Актеры были большей частью не из актерской среды, мужчины - многие с высшим образованием, что тогда было редкостью, женщины - из курсисток или учительниц.

Кажется, только Самарова (Мария Александровна Самарова (1852-1919) - актриса МХТ с его основания) да Вишневский (Александр Леонидович Вишневский (1861-1943) - заслуженный деятель искусств. Артист МХТ с его основания) были профессионалами, остальные все - молодежь, кроме чудесного Артема (Александр Родионович Артем (настоящая фамилия Артемьев) (1842-1914) - актер МХТ с его основания), учителя чистописания, променявшего гимназию на театр. Все они шли на скромное жалованье, ходили в ветром подбитых пальтишках и способны были ночь напролет спорить о задачах искусства или насмерть перессориться из-за неправильно понятой роли.

Обстановка в театре тоже была необычайная: никакой позолоты, мишуры. В том самом "Эрмитаже" (в Каретном ряду), где театр начинал свое существование и где раньше в фойе были поцарапанные зеркала и лихо торговавший буфет, воцарилось строгое, приглушенное освещение, спокойные тона, мягко раздвигавшийся серый занавес вместо подъемного и какая-то сосредоточенная тишина.

- Точно монастырь какой-то! - ворчали московские "саврасы без узды" и скандалили, что их "за свои деньги в зал не впускают", когда спектакль уже начался.

Но постепенно такая публика отхлынула от театра: своего зрителя театр дисциплинировал, а мало-помалу и другие театры стали подражать ему, и прекратилось это безобразное хождение по партеру, когда считалось шиком войти во время действия и наделать как можно больше шуму.

Сперва о театре спорили без конца. Страсти разгорались. Одни говорили, что это театр ансамбля, что "актеров там нет" и что Станиславский, если захочет, пуделя научит играть. Другие находили, что там все неподражаемы. Третьи жаловались, что актеры там "играют спиной" и что когда на сцене ночь, то из зрительного зала ни зги не видно. Но все спорили, волновались, доказывали, и посещали театр одинаково усердно как друзья, так и враги.

Привлекали к театру и новые таланты, народившиеся в нем. Жизнь очень скоро выделила дарования в этом "театре без актеров", как он сам, искренне заблуждаясь, определял себя.

С первых дней в театре засветился мягким светом теплый талант Москвина (Иван Михайлович Москвин (1874-1946) - народный артист Союза ССР. Один из ведущих актеров МХТ с его основания. Лучшие роли: Федор ("Царь Федор Иоаннович"), Лука ("На дне"), Епиходов ("Вишневый сад"), Снегирев ("Братья Карамазовы"), Протасов ("Живой труп"), Прокофий Пазухин ("Смерть Пазухина"), Хлынов ("Горячее сердце") и др), зачаровала женственностью и простотой Лилина (См. примечание на стр. 137), засверкала оригинальным, несколько терпким обаянием Книппер (См. примечание на стр. 152) и многие другие - всех не перечтешь.

Но театр, взявший себе девизом, которому он долго оставался верен, щепкинскую фразу: "Нет маленьких ролей есть маленькие актеры", - исполнителей первых ролей выпускал на выхода, если было нужно. Зрителя, привыкшего видеть толпу статистов, одинаково размахивавших руками и в унисон издававших вопли радости или скорби, изумляли в этом театре народные сцены. Художественный театр первый доказал, что и самый маленький винтик важен для машины.

Афиша первого спектакля Художественного общества театра. 1898 год

Я помню" как сейчас, сцену из постановки "Смерть Иоанна Грозного" ("Смерть Иоанна Грозного" - первая пьеса из драматической трилогии А. К. Толстого. Поставлена в МХТ в 1899 году) - сцену перед лабазами. Отощавший народ просит хлеба, лабазник гонит его, приставы лупят плетьми. Стоны, вопли, рыдания. Вечереет, идет снег. Входит Кикин, переодетый странником, и раздает народу по кусочкам хлеб из нищенской сумы. Женщины, дети, старики с жадностью хватают хлеб, крестясь дрожащими руками. В это время Кикин рассказывает им о "звезде хвостатой". И тут одна молодая "женщина из народа", имени которой даже не было на афише, говорила несколько слов. Но как говорила! Изголодавшееся, измученное молодое лицо, жалкая фигура в лохмотьях, дрожащая от слабости... Она жадно жевала свой кусок хлеба, торопливо оглядываясь, словно боясь, чтобы не отняли. Потом, поев и немного успокоившись, она начинала интересоваться общей беседой. И вступала в нее, говоря, что тоже видала кровавую звезду:

...Котору ночь она восходит там - За тою башней.

Только и всего. Она говорила это надорванным, вздрагивающим голосом. И в воображении вставали те бессонные ночи, в которые она со страхом глядела на эту зловещую звезду... Одна фраза - но законченная картина, образ, оставшийся на много лет в памяти как олицетворение народного горя. Много лет спустя я установила, что эти несколько слов говорила Н. С. Бутова (Надежда Сергеевна Бутова - артистка МХТ (с 1900 по 1921 год)).

У меня бывал кое-кто из молодежи Художественного театра. От них я с интересом слушала рассказы о их новшествах, их репетициях; конечно, не пропускала ни одной премьеры. Хорошо помню первое представление "Чайки" ("Чайка" - первая из пьес А. П. Чехова, поставленная в МХТ (премьера 17 декабря 1898 года). Постановка этой пьесы в Петербургском Александрийском театре в 1896 году провалилась, так как была осуществлена старыми, избитыми и ремесленными приемами игры. Пьеса требовала нового творческого подхода. В постановке МХТ "Чайка" стала одним из триумфов молодого театра. Об этом напоминает изображение чайки, вышитое на занавесе МХАТ. За "Чайкой" последовали постановки: "Дядя Ваня" - в 1899 году, "Три сестры" - в 1901 году, "Вишневый сад" - в 1904 году. После этого спектакля состоялось чествование А. П. Чехова на сцене театра. После смерти А. П. Чехова была поставлена в октябре 1904 года пьеса "Иванов", а в декабре того же года - спектакль, состоявший из инсценировок трех его рассказов: "Хирургия", "Злоумышленник", "Унтер Пришибеев". Формирование искусства МХТ тесно связано с А П. Чеховым. Отмечая 50-летие со дня рождения А. П. Чехова в 1910 году, Вл. И. Немирович-Данченко говорил: "Если приподнять завесу на внутреннюю жизнь театра, то обнаружится такая близость Чехова к театру, которой посторонние ему и не подозревают... Во всю работу Художественного театра глубоко внедрились чеховские влияния"). Слишком известна история провала "Чайки" в Петербурге - этого рокового недоразумения, сыгравшего такую печальную роль в жизни Чехова.

Я любила Антона Павловича и особенно волновалась в этот вечер. И вдруг в театре почувствовала - да и не одна я, а вся публика, - что ничего подобного еще не видела. Помню, как покойный Николай Эфрос (Николай Ефимович Эфрос (1867-1923) - видный русский театровед, историк МХТ и автор многих книг о его спектаклях и актерах), этот "тишайший" человек, задумчивый на вид, с мягкими манерами и тихим голосом, на этом представлении совсем "вышел из оерегов". После того знаменитого "гробового молчания", которое длилось в течение нескольких секунд после закрытия занавеса (кто не знает, как беспощадно растягиваются секунды на сцене?), которое, по рассказам участников спектакля, довело их чуть не до отчаяния, так как они это молчание потрясенной публики приняли за провал, вдруг разразился ураган восторга. Эфрос плакал, кричал, бесновался, вскочил на стул и требовал послать телеграмму Чехову в Ялту. Я вышла из театра в каком-то опьянении и сейчас же послала телеграмму. Я рада была потом, что моя телеграмма была, как писал мне Чехов, "первой ласточкой, принесшей ему весть о "Чайке".

До рассвета мы не могли перестать говорить о спектакле. Мне, например, даже не сразу понравилась Роксанова (Мария Людомировна Роксанова - артистка МХТ (с 1898 по 1902 год)) - Чайка: слишком уж она не похожа была на шаблонных "инженю" с кудряшками и серебристым голоском. Но стало ясно, что все это - живая жизнь. Будто подсмотрела ее откуда-то. И на сцене все стали не актерами, а живыми людьми, и мы были не зрителями, а свидетелями этой чужой, но такой близкой нам жизни. И как я сразу полюбила бедного маленького Медведенку (покойного Тихомирова (Иоасаф Александрович Тихомиров - артист МХТ (с 1898 по 1904 год)); никогда не забуду его трогательного образа) и как пожалела Машу- Лилину, с ее табаком и водочкой... Да всех, всех... Станиславский - Тригорин; Книппер - Аркадина, она беспощадно играла актрису.

С того времени премьеры Художественного театра стали собирать всю Москву и являться чем-то вроде общественного события, как когда-то в Малом. Если бы начать считать сидевших в партере и ложах зрителей, почти ни одного человека не нашлось бы без титула "знаменитый" или "известный". Можно было видеть сидевших братски рядом и восхищавшихся: изысканного Урусова и крепкого Гиляровского (Владимир Алексеевич Гиляровский (1855-1935) - журналист и литератор. Участник русско-турецкой войны; был рабочим, бурлачил на Волге. Его обличительная книга "Трущобные люди" - о людях "дна" - была уничтожена цензурой. Известны его книги "Москва и москвичи", "Мои скитания" и др), точно сошедшего с картины Репина "Запорожцы" (для которой он позировал художнику); темно-кудрого красавца Леонида Андреева в фантастической поддевке с серебряным поясом и безобразного, как старый мопс, но имевшего огромный успех у женщин психиатра Баженова; основателя Театрального музея Бахрушина с фигурой Дон-Кихота, в синей поддевке, и кругленького адвоката Геннерта в безукоризненном смокинге; прекрасную, задумчивую Ермолову и бывшую опереточную звезду Вельскую, Савву Мамонтова (Савва Иванович Мамонтов (1841-1919) - видный русский театральный деятель и меценат. Будучи крупным промышленником, он тратил большие средства на развитие русского национального искусства. В 1885 году основал "Московскую частную оперу" (где первоначально сам режиссировал), имевшую задачей противостоять казенной опере с ее косностью и сценическими нелепостями (получившими прозвище "вампуки" после постановки оперы-пародии "Вампука"). В этом театре работали крупнейшие русские композиторы, художники и певцы. Мамонтов принимал личное участие и в постройке нового здания МХТ) с седой головой и яркими глазами, стремившегося изгнать "Вампуку", из своего оперного театра, и - ходячий парадокс - Савву Морозова (Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905) - крупный фабрикант, был одним из директоров Художественного театра, оказывал ему материальную помощь), друга Горького и революционеров; грузного критика Дорошевича с насмешкой над всем и всеми и мягкого, обаятельного Эфроса. И все кипели, волновались, спорили и не пропускали ни одного спектакля.

Апогея успеха театр достиг после постановки "Трех сестер". Этот спектакль сразу встал в ряд с лучшими спектаклями, когда-либо виденными в Москве.

Даже те - а таких было немало, - которые "не понимали" Чехова и говорили, прочитав пьесу: "Да где же тут пьеса? Какие-то клочки... И в чем вся трагедия? "В Москву!" Ну, садитесь в поезд и поезжайте!" - и те, увидав пьесу, были покорены.

Ермолова сначала недоверчиво относилась к театру. Ее смущали рассказы окружавших о необычайной разработке деталей постановки.

- Фокусы какие-то придумывают... К чему это? - задумчиво и недоуменно говорила она.

Но после "Трех сестер" она взволновалась необыкновенно: пошла за кулисы, обнимала актеров и, обычно сдержанная и молчаливая, горячо выражала им свой восторг. С тех пор она не пропускала ни одной премьеры. Известно ее письмо Вишневскому после первого представления "На дне". Ее чуткая натура не могла не отозваться на жизненную правду, которую она сама так замечательно воплощала.

Недруги - их было немало - особенно прицеплялись к "сверчкам", "комарам", "колеблющимся занавескам". Но у большинства никогда не было того впечатления, чтобы эти мелочи заслоняли целое, - наоборот, только подчеркивалось ощущение "как в жизни", поражавшее в постановках Художественного театра.

И. М. Москвин в роли царя Федора ('Царь Федор Иоаннович' А. Толстого). 1898 год

Какое, например, сильное впечатление производила последняя сцена в "Дяде Ване", когда в опустевшем доме остаются Соня, дядя Ваня и няня...

Уехали... Пауза. Тишина. И вдруг - короткий стук лошадиных копыт: очевидно, экипаж въехал с мягкой дороги на деревянный мост, и в последний раз что-то еще послышалось от этой навсегда ушедшей жизни. Вспоминается стук земли о крышку гроба, опущенного в могилу... потом опять тишина: все кончено.

Или когда актеры "били комаров", хлопая себя по лбу и по рукам: так и вставал жаркий летний день. Эта деталь совершенно не мешала ходу действия - наоборот, как бы давала воображению какую-то конкретную базу.

В пьесах Чехова Художественным театром особенно достигалось ощущение: "иначе быть не может". Почти в каждой другой пьесе можно было допустить, что та или другая сцена может быть выпущена без ущерба для действия или заменена, а иная написана только для эффекта, для актера.

В пьесах же Чехова казалось, что ни изменить, ни прибавить ничего нельзя, как нельзя в жизни изменить ее течения. Я высказала это Чехову, а он улыбнулся так, что в углах глаз собрались морщинки, и сказал: "Они - хитрые: это уж они так играют".

Но, конечно, это было не только потому, что "они - хитрые". Чехов, как никто иной, писал не сюжеты, а течение жизни. Самая незначительная мелочь как в рассказах, так и в пьесах имеет свое значение. "Понюшка табаку" и рюмочка водки рассказывают всю драму Маши (В "Чайке"). Недаром Лев Толстой сказал: "У Чехова нет лишних деталей: каждая или нужна или прекрасна". Вот поэтому-то, очевидно, и сошлись пути творчества Чехова и Станиславского в необыкновенной гармонии. У Станиславского в каждом выходе бессловесного актера дан кусок жизни этого человека.

Например, незабываем выход Н. Михайловского (Николай Николаевич Михайловский - артист МХТ с 1900 по 1902 год) в "Трех сестрах" в роли без слов: денщик вносит самовар, который Чебутыкин дарит Ирине на именины. Все - лицо денщика, его фигура - красноречивая повесть его жизни. Так и виден тот мордобой, которому он подвергался, чтобы получить военную выправку, мешковатость паренька, оторванного от родной деревни для долгой, ненавистной службы, и та добродушная радость, что тут он нашел человечное отношение: он чувствует себя участником праздника. Он без слов олицетворял "серую скотинку", тысячи тех сильных, чудесных людей, которых забивали и из которых далеко не каждый попадал к таким добродушным людям, как Чебутыкин.

Или там же - несчастная девчонка с шарманщиком, из которой недаром потом выросла артистка Коонен... (Алиса Георгиевна Коонен - народная артистка РСФСР. С 1905 по 1913 год в МХТ, с 1913 по 1949 год - ведущая актриса Московского Камерного театра)

О "Трех сестрах" надо писать целую книгу, потому что это одна из самых характерных для театра постановок. Сам Станиславский считал этот спектакль наиболее сильным по актерской игре, наивысшим достижением театра.

В этой пьесе мы увидали живых людей. Интересно, что это были как бы синтезированные портреты людей, которых каждый из нас так или иначе встречал в жизни. Ощущение их жизненности было так сильно, что, я помню, в первые годы революции мы иногда задавались вопросом: что теперь делают (не "делали бы", а именно делают) Ольга, Андрей, Ирина? Кто из нас в свое время не знал вот такого полковника Вершинина, кому не встречался такой человек: красивый, с романтически рано поседевшей головой и черными усами, поступивший на военную службу по необходимости или по традиции, абсолютно не подходящий к ней, не любящий ее, а любящий музыку, красоту, но во имя призрачного долга добросовестно тянущий лямку постылой службы, во имя того же призрачного долга отрывающийся от любимой женщины и остающийся с истеричкой-женой...

Кто из женщин в театре не рыдал вместе с Машей, прощавшейся с Вершининым?.. Нигде Книппер не поднималась до таких высот женской любви, нигде она так глубоко не погружалась в ее бездны. А ведь это роль, в которой так мало слов.

Но я вспоминаю, как Бутова писала мне по поводу одной своей роли: "Слова кажутся грубы - если бы могла, играла бы молча..." Книппер почти достигала этого - она часто играла молча, и это было замечательно.

А Ольга - Савицкая (Маргарита Георгиевна Савицкая (Бурджалова) - актриса МХТ с 1898 по 1911 год), сама мягкость, воплощенное самоотвержение, а нежный цветок - Ирина - Андреева!..

Кулыгин был лучшей ролью Вишневского. Под смешной, убогой наружностью "человека в футляре" он таил такую любовь, что становилось понятно, почему Маша не может бросить его: "Я доволен... я доволен. Маша - чудная женщина!"

Андрей - Лужский (Василий Васильевич Лужский (1869-1931) - заслуженный деятель искусств РСФСР, артист МХТ с его основания): мягкотелый интеллигент, способный, добрый и погибающий в обывательщине, как в болоте.

Наконец, как венец самоутверждающейся пошлости, великолепная Наташа - Лилина. Сперва - барышня, наивная, как бутончик, "чистотой" своей прельстившая Андрея, а потом - развернувшаяся вовсю провинциальная львица. Сцена, когда она едет кататься с любовником и так торопится, что не успевает застегнуть ботики, и, шаркая ногами, бежит в своей красной ротонде, но по дороге не забывает погасить свечи, чтобы даром не горели, - останется непревзойденной.

Каждый актер, каждый шаг, каждая фраза были шедеврами правды. Станиславский словно втащил на сцену, все, что было правдой жизни, загребая ее полными руками, как советует Гёте.

Как много лет спустя в прелестной сказке Метерлинка "Синяя птица" на сцене заговорили Свет, Сахар, Хлеб, Кот, Пес, так задолго до этого у Станиславского на сцене ожили и заговорили и вещи и бессловесные люди.

Я не могу писать здесь о всех постановках Художественного театра, виденных мною, но хочу упомянуть о следующем этапе его - о пьесе Горького "На дне" (Пьесы Горького занимают в истории МХАТ исключительное место. Он был, по словам К. С. Станиславского, "главным начинателем и создателем общественно-политической линии..." в Художественном театре. Приход Горького в МХТ был "крупнейшим событием в его истории..." (В. И. Немирович-Данченко). В 1902 году были сыграны впервые в Москве "Мещане". В том же году был создан гневный и обличающий спектакль "На дне". Следующая премьера Горького в МХТ, "Дети солнца", была поставлена в октябре 1905 года, в преддверии первой русской революции. После этого был многолетний перерыв в работе театра над пьесами Горького. В 1933 году МХАТ поставил инсценировку "В людях" по Горькому, в 1934 году - "Егор Булычов и другие", в 1935 году - "Враги", в 1938 - "Достигаев и другие". В 1932 году театру было присвоено имя М. Горького).

Чехов, в благородной природе которого совершенно не было ревности, зависти и "скорби о благополучии ближнего", горячо отнесся к молодому Горькому и употреблял все свое влияние, чтобы заставить его писать для театра. Из их переписки видно, каким советчиком и дружественным критиком был он для Горького. В результате Горький стал писать пьесы для Художественного театра. Уже "Мещане" подготовили зрителя к сильной и смелой манере молодого писателя, такой противоположной по приемам манере чеховского письма. Но настоящее впечатление разорвавшейся бомбы произвело "На дне". Зрителя словно бичом хлестнуло. Чехов показывал ему его самого, "мягкотелого интеллигента", с его благими порывами, которых ему "свершить не дано", с его вялостью пареной репы, отсутствием инициативы, слабоволием, - показывал, как в зеркале, но с чеховской мягкостью и жалостью, с надеждой на лучшее будущее, говорившей устами Вершинина, что "лет через двести - триста жизнь будет прекрасна", устами Ани и Трофимова, что "жизнь будет цветущим садом", - тогда как Горький безжалостно и жестоко выявил результаты этих свойств интеллигенции. Мы увидали, что, в то время как в уюте отживающих помещичьих усадеб и провинциальных домов с мезонинами еще звучат шопеновские вальсы, раздаются поэтические слова и проходят драмы любви, там, внизу, "на дне", идет настоящая трагедия задавленных, отчаявшихся людей, и в этой трагедии виноват тот самый строй, который дает там, наверху, звучать шопеновским вальсам и военному оркестру, сопровождающему прощание трех сестер, и заставляет звучать таким потрясающим воплем каторжную песню:

Солнце всходит и заходит, А в тюрьме моей темно!

Нередко потом распевали эту песню рабочие и студенты накануне 1905 года.

"На дне" прозвучало настоящим воплем о справедливости. Многие после него не спали ночей... В "На дне" тоже были портреты, и тоже синтетические. Запомнились прежде всего Качалов и Книппер. Качалов, тогда совсем молодой артист, дал фигуру "бывшего человека", с трясущимися от пьянства изящными руками, один жест которых, когда он брался за карты, был красноречивей всяких рассказов о его жизни. Книппер - Настя, потерявшая облик человеческий, но все же где-то хранящая золотую капельку мечты... Ее пропитой голос, ее лохмотья, ее истерические выкрики и рыдания - была сама жизнь. Потом Вишневский - татарин, словно перекликавшийся с татарином из маленького рассказа Чехова "В ссылке", который для меня один стоит целого романа. Юный Москвин, нашедший для Луки старческую, лукавую мудрость. Актер - Громов (Михаил Аполлинариевич Громов - артист МХТ с 1899 по 1906 год), Василиса - Муратова (Елена Павловна Муратова - актриса МХТ с 1901 по 1941 год), да все были целиком вырваны из жизни, перенесены с Хитровки (Хитровка (ныне площадь имени Максима Горького). - В 1824 году на площади близ Яузского бульвара генерал Н. З. Хитрово основал рынок. Недостроенный рынок стал своеобразной биржей труда, обиталищем безработных и бездомных. Со временем здесь возникли ночлежные дома и тайные притоны. После Великой Октябрьской революции это гнездо уголовщины было уничтожено. Печально знаменитое "дно жизни" описано в произведениях Горького, Гиляровского, Щепкиной-Куперник и др) на сцену. А посреди них, как цветок на пожарище, Наташа - Андреева, кутающаяся в свой длинный платок. Все они долго не уходили от зрителя, обступали его и вместе с Клещом - Загаровым (Александр Леонидович Загаров - артист МХТ с 1898 по 1904 год) настойчиво спрашивали:

О. Л. Книппер-Чехова в роли Ирины ('Царь Федор Иоаннович' А. Толстого). 1898 год

- Где же правда?.. Правда-то где?

И зритель думал невольно:

"Так вот что на дне нашей жизни! Так дальше нельзя! Так дальше не может продолжаться!"

И прошумела эта пьеса над Россией настоящим буревестником.

* * *

В актерах Художественного театра я, как и многие, видела не только актеров, но людей, влиявших на общественную жизнь. С особенной любовью я относилась к Станиславскому (Константин Сергеевич Станиславский (сценический псевдоним К. С. Алексеева) (1863-1938) - народный артист Союза ССР, выдающийся деятель русского театра, режиссер, актер и театральный педагог. Обобщив опыт Щепкина и других виднейших актеров, создал свою "систему" - творческое учение о методах воспитания актера и режиссера, о работе над ролью и спектаклем. Сценическую деятельность начал в 1877 году в семейном любительском кружке (Алексеевский кружок). Режиссерскую работу начал в 1888 году в кружке Общества искусства и литературы в Москве. В 1898 году вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр, и с этого времени вся его жизнь неразрывно связана с историей этого замечательного театра. В 1926 году вышла книга К. С. Станиславского "Моя жизнь в искусстве", а затем ряд книг и статей по теории, практике, эстетике и этике театра), олицетворявшему для меня душу и пламень театра.

О Станиславском, конечно, надо больше говорить как о гениальном режиссере, об основоположнике целой системы актерского искусства. Но я никогда не могла окончательно решить, кому отдать предпочтение: Станиславскому-режиссеру или Станиславскому-актеру. Когда я смотрела его постановки, казалось: режиссеру! Режиссеру вдохновенному, открывающему в пьесе новое значение, новые красоты...

Но, видя его тончайшую игру в "Трех сестрах", "Дяде Ване" и т. д., думалось: конечно, актер - глубокий, удивительный! Всего больше я любила его в Вершинине. Там он, между прочим, почти не прибегал к гриму: его седые волосы при молодом лице и черные брови так шли к этому облику. А любовного "дуэта без слов" с Машей нельзя забыть. Вспоминается его Генрих (Генрих - мастер-литейщик из пьесы-сказки "Потонувший колокол" крупнейшего немецкого драматурга Гергардта Гауптмана (1862-1946). В МХТ был поставлен также ряд других его пьес: "Возчик Геншель", "Одинокие", "Микаэль Крамер") из "Потонувшего колокола", точно вышедший из средневековой поэмы, или Ракитин из тургеневского "Месяца в деревне", с его старомодным изяществом и утонченностью.

Он был красив, даже лучше, чем красив: красота его была проникнута внутренним содержанием. Но и тогда, когда он играл роли, не требовавшие ни красоты, ни молодости, обаяние не покидало его. Как он был, например, хорош в "Докторе Штокмане" Ибсена - эта рассеянная, близорукая фигура с детскими глазами и героическим сердцем... Я не могу писать о его ролях - об этом существуют и появятся еще целые исследования, но должна сказать, что разнообразие и тонкость создаваемых им образов были замечательны, хотя ему иногда трудно было спрятать некоторые свойства своего внешнего облика. Он был очень высокого роста, в толпе почти на голову выше остальных мужчин, но это не бросалось в глаза, так как он был очень гармонично сложен и строен. Чайковский говорил, что ему надо играть молодого Петра I, и действительно, его можно было бы идеально загримировать для этой роли.

Как режиссер в свое время Станиславский был в России непревзойден. В этой плоскости для меня имя его всегда стояло наряду с двумя другими любимыми именами: Щепкина и Ермоловой. Эти три имени художников, составляющих как бы вехи на пути русского театра новейшего времени, - последовательные истоки его.

Ермолова считала Щепкина своим учителем и образцом, а Станиславский выводил начала своего творчества из заветов Ермоловой, которую называл своей учительницей. И, конечно, они были в духовном родстве.

Читавшие "Мою жизнь в искусстве" помнят, верно^ка-кую великолепную характеристику Станиславский дает там Ермоловой. Не стану повторять ее. Но в архиве Марии Николаевны сохранилось несколько писем Станиславского, из которых я приведу отрывки.

Он писал ей в 1920 году, когда болезнь помешала ему лично приветствовать артистку в день ее пятидесятилетнего юбилея:

"...Вы - самое светлое воспоминание нашей юности. Вы - кумир подростков, первая любовь юношей. Кто не был влюблен в Марию Николаевну и в образы, ею создаваемые? Великая благодарность за эти порывы молодого, чистого увлечения, Вами пробужденные! Неотразимо Ваше облагораживающее влияние. Оно воспитало поколения. И если бы меня спросили, где я получил воспитание, - я ответил бы: в Малом театре, у Ермоловой и ее сподвижников".

Далее, в 1922 году, перед своей длительной поездкой за границу на гастроли, он пишет ей:

"...Вы сами не знаете, какую громадную и важную роль Вы сыграли в моей жизни человека и актера. Спасибо Вам за все незабываемые и самые лучшие минуты моей жизни. Их дал мне Ваш гений. Ах, зачем Вы не побывали в свое время в Европе, тогда бы все знали, что первая артистка мира - не Дузе (Элеонора Дузе (1859-1924) - знаменитая итальянская трагическая актриса. Дважды с успехом гастролировала в России (в 1891 и 1908 годах)), а наша Ермолова".

Эти искренние, юрячие строки - не фразы: на фразы Станиславский вообще не был способен. В искусстве - где он любил, там любил, где ненавидел, там ненавидел. Иногда увлекался и потом отгорал, но в отношении к Ермоловой остался неизменен до конца. Когда он хотел в своих уроках или беседах указать на совершенство артистического творчества, он всегда приводил в пример Ермолову. И ему казалось, что для молодежи имя ее, так же как и для него, должно быть не собственным, а нарицательным - выражающим все, что есть высочайшего и благороднейшего в искусстве.

Так, например, по поводу пьесы "Вишневый сад" он говорит:

"...Дайте... молодой Ане темперамент Ермоловой - и пусть... молодая девушка, предчувствующая вместе с Петей Трофимовым приближение новой эпохи, крикнет на весь мир: "Здравствуй, новая жизнь!" И вы поймете, что "Вишневый сад" - живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед".

Ермолова, в свою очередь, очень высоко ставила Станиславского. Следила за ним еще со времен "Охотничьего клуба", не пропускала спектаклей с его участием, но тоже всегда была искренна в вопросах искусства. И когда он сыграл Ивана Грозного, она, не стесняясь, высказала свое отрицательное отношение к этой его роли. Роль, действительно, ему не удалась, и он, всегда строгий к себе, скоро передал ее другому исполнителю. Но уже в следующем году, когда Станиславский сыграл доктора Штокмана, она писала о нем своему другу доктору Средину:

"...За все это время видела одного только "Доктора Штокмана" и в восторге от Алексеева (настоящая фамилия К. С. Станиславского. - Т. Щ.-К.). Вот вам бы понравился. Играет, как великий артист".

В. И. Качалов в роли барона ('На дне' М. Горького). 1902 год

Я усердно следила за всеми ролями Станиславского, следила и за другими его достижениями. Пока я жила в Москве, бывавшая у меня молодежь из Художественного театра - юные актрисы и актеры - много мне рассказывала о том, как с ними занимается "Костя"-так они за глаза любовно звали Станиславского. Рассказы были восторженные. А иногда и шутливые и облетали всю Москву: рассказывали, например, как на репетиции Константин Сергеевич следит за актером и, подняв указательный палец, с глубоко удовлетворенным видом приговаривает:

- Вот именно!.. Вот именно!..

Актер кончает сцену и останавливается, радостный, что, очевидно, угодил Станиславскому, и слышит тот же удовлетворенный тон:

- Вот именно!.. Вот именно!.. Вот так-то и не надо делать!

Или как, якобы увлеченный репетицией, Станиславский обращается укоризненно к охотничьим собакам, выведенным на сцену по ходу действия:

- Господа собаки, господа собаки! Вы совсем не то выражаете, что нужно!

Под всеми этими шутками крылись горячее уважение и любовь к нему.

И на сцене и в жизни Станиславский был одним из обаятельнейших людей, которых мне приходилось встречать. Это не поддающееся анализу обаяние, когда оно дано актеру, неотразимо действует на зрителя. Актер заинтересовывает и привлекает даже тогда, когда он еще не заговорил, и г-то свойство имелось у Станиславского в полной мере. Я как-то писала о Чехове, что у него была такая наружность, благодаря которой его можно было принять за скромного земского врача или учителя, если не знать, что он большой писатель. Вот о Станиславском этого сказать было бы невозможно: куда бы он ни пришел, в какой бы среде он ни очутился, усомниться в том, что это "кто-то", что это выдающийся человек, нельзя было; надо было только гадать, кто это: артист, поэт, государственный деятель?

Успех он имел огромный. В него влюблялись, им увлекались, писали ему восторженные письма, подносили цветы, предлагали "приди и возьми мою жизнь"... а он смотрел своими рассеянными глазами с каким-то удивлением на женщин: любил он только свою жену, верного друга и ученицу - Лилину, а влюблен был - в театр. Ни романов, ни кутежей, ни карточной игры для него не существовало, и, не погрешая против истины, можно было сказать, что вся жизнь его целиком была посвящена его любимому искусству.

Когда мне пришлось, оторвавшись от Москвы, переехать в Петербург, то там эпоху в нашей жизни стали составлять приезды Художественного театра. Это было событие для культурного Петербурга. Уже с февраля публика начинала волноваться. С марта начиналась продажа билетов, и те неудачники, которые не успели застраховать себя раньше, дежурили целыми ночами у кассы предварительной продажи, чтобы добыть билеты. В несколько дней раскупались все абонементы, причем молодежь часто покупала их в складчину, и на один абонемент (состоящий из трех пьес) ходили по трое - по жребию, какая кому выпадет пьеса.

Московские ласточки прилетали с первыми весенними днями. Помню, как сейчас, это волнение, когда, бывало, едем с мужем на первый спектакль: восьмой час, но совсем светло; зеленовато-голубым светом сияет небо, легкий ветер дует с Невы - чувствуется весна, и кажется, что театр продолжит это ощущение "весны, которая омолодит весь мир!"

Много было споров и шума в обычно холодном Петербурге: как всегда, существовал разлад между публикой и прессой. Пресса далеко не вся относилась к театру из Москвы благоприятно: кто был на откупу у Суворина (Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912) - реакционный журналист и издатель. Его газету "Новое время" В. И. Ленин называл "образцом продажных газет"), кто из личных соображений. Но публика рвалась к театру, страстно откликаясь на каждый новый спектакль.

После казенщины и рутины петербургских придворных и "поддворных" театров Художественный театр захватывал. Интересовала и труппа его. Чеховские пьесы особенно волновали публику. Теперь лишь понято по-настоящему, что чеховские пьесы были пьесами не только прогрессивными, но и революционными именно потому, что ясно и неумолимо доказывали, что та жизнь, тот быт, который они описывали, обречены, должны исчезнуть, и те люди должны уступить место другим. Театр, в котором ставились такие пьесы, показывались такие образы, был передовым театром, и к нему тянулась молодежь и из-за него волновалось старшее поколение. Припоминаю многих теперь уже ушедших людей, посещавших тогда спектакли. Вот страстный поклонник театра - А. Ф. Кони (Анатолий Федорович Кони (1844-1927) - крупный судебный деятель, литератор. После Октября - профессор Ленинградского Государственного университета, академик. Автор известной книги воспоминаний "На жизненном пути"), с его черепом мыслителя и некрасивым, но привлекательным лицом, старый дипломат по виду, истый гуманист душой... Как интересно, между прочим, использовал он постановку "Юлия Цезаря" (Трагедия В. Шекспира). Знаменитый судебный деятель провел анкету среди видевших "Цезаря", прося ответить, как происходит сцена убийства Цезаря, и получил сотни разноречивых писем: кто писал, что Цезаря убивает Брут, кто - что сразу несколько человек, ударом в грудь, несколькими ударами в спину, одним ударом в спину. Кони в дальнейшем приводил эту анкету в доказательство того, что нельзя безусловно полагаться на свидетельские показания.

Вот туманный Блок с профилем классической медали, вот увлекающийся русский паренек Ходотов (Николай Николаевич Ходотов (1878-1932) - актер Александрийского театра), растрепанный критик Кугель, громящий театр за то, что в нем якобы "замораживается темперамент и талант никогда не празднует своей оргии", вот маленький Гершензон (Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) - историк литературы; автор книг "Грибоедовская Москва", "Мудрость Пушкина", "Образы прошлого"), пушкинист, хвалящий театр за то, что он "сказал новое слово". Слегка скептические, корректные артисты Александрийского театра и восторженные "гайдебуровцы"... ("Гайдебуровцы" - молодые актеры Петербургского Общедоступного (а позже Передвижного) театра, основанного в 1903 году актером и режиссером Павлом Павловичем Гайдебуровым (ныне народный артист РСФСР)) и все спорят, доказывают, убеждают, как, бывало, в первые годы в Москве, а молодежь безумствует и забрасывает сцену весенними букетиками подснежников и фиалок... А потом - рауты, банкеты с речами и тостами, просто ужины в частных домах, где принимали дорогих сердцу москвичей и благодарили их за ту живую струю, которую они вносили в "замороженный" театральный мир Петербурга.

Потом - проводы, когда на вокзале собирались не только знакомые московских артистов, но и толпы молодежи; расставались с московскими гостями с восклицаниями: "До свиданья! До будущей весны!" - и долго провожали глазами высокую фигуру Станиславского, выглядывавшего с площадки вагона и воплощавшего для нас весь театр.

В Петербурге бывали у меня встречи с Константином Сергеевичем, но в официальной обстановке банкетов и ужинов. В Москве он был мне как-то ближе. Я чаще всего видала его у М. Н. Ермоловой. Станиславский бывал у нее в доме; если попадал за границу одновременно с ней, навещал ее там и с удовольствием вспоминал об этих встречах, когда они оба словно спускались со своих высот и просто наслаждались летним днем, красотой природы и даже веселым обедом на открытом воздухе. Когда Художественный театр играл "Федора Иоанновича" в Висбадене во время гастрольной поездки, Мария Николаевна, лечившаяся там, конечно поехала смотреть своих товарищей, к которым тепло и сердечно относилась, и разделила их радость по поводу огромного успеха спектакля. На другой день Станиславский с женой и Книппер навестили Ермолову, провели вместе целый день, ездили осматривать романтически красивые окрестности Висбадена и на память об этих легко промелькнувших часах снялись группой. Фотография сохранилась в архиве Ермоловой.

Видались они и в Крыму, где у них было много общих знакомых: Чехов, Горький, доктор Средин, доктор Алексин. Упоминаю о нем потому, что Чехов, когда писал "Дядю Ваню", в чем-то вдохновился Алексиным для своего Астрова, а Станиславский, играя эту роль, взял за образец некоторые его манеры.

Поклонение Станиславского Ермоловой как артистке, по мере того как она отходила от сцены, старилась и слабела, переходило в трогательную заботу о ней как о человеке. Он чаще бывал у нее, постоянно осведомлялся, не надо ли ей чего-нибудь, хотя сам он был в жизни довольно непрактичен, но все же не так, как Мария Николаевна, которая стояла до такой степени вне всяких материальных соображений, особенно под старость, что, например, никак не могла примениться к переоценке денег и, когда во время революции появились "мильоны", в ответ на вопрос, сколько дать на игрушки ее маленьким внучатным племянницам - три или пять мильонов, с ужасом говорила нам:

- Какие мильоны? Откуда они у вас? И зачем детям мильоны?..

А потом, привыкнув к этому счету, когда уже установились нормальные деньги, волновалась:

- Как это дать домработнице на праздник десять рублей? По крайней мере десять мильонов дайте!

До этого Константин Сергеевич не доходил, но и он был чужд материальным расчетам. Однако материальная сторона жизни Марии Николаевны тревожила его, и как-то он предложил ее дочери, что театр устроит в ее пользу спектакль. Когда дочь передала ей это, Мария Николаевна, не нуждавшаяся в подобной помощи, тем не менее была бесконечно растрогана; она заплакала и сказала:

- Легче жить, когда такие люди есть!

Она всегда была рада видеть его - одного из немногих, но в последние годы своей жизни была уже очень слаба, и все, выходящее из обычного порядка вещей, волновало ее. Заметив, что она утомилась, Константин Сергеевич переходил к нам и сидел у нас за чашкой кофе, иногда деля наш неприхотливый обед. Почти все наши разговоры продолжали вертеться около Марии Николаевны. Для Станиславского была большая патетика в том, что он видел свою любимую артистку, незабываемую Иоанну д'Арк - слабой, угасающей, уходящей из жизни. Он вспоминал прежние спектакли, прежние встречи - то с волнением, то с грустью, то с улыбкой.

Помню, он рассказывал нам, как играл с ней Паратова в "Бесприданнице" Островского.

В марте 1893 года по просьбе артистов Малого театра, гастролировавших в Нижнем, Ермолова поехала туда сыграть две - три роли, и на роль Паратова пригласили Станиславского.

- Я решил, - рассказывал он, - что раз я еду со "звездой", то надо и вести себя соответственно. Прежде всего оказать ей какое-то внимание. И перед отъездом заказал ей букет, да какой! Целое колесо! Как только поезд тронулся, я разлетелся с этим букетом в купе Марии Николаевны, полагая, что после такого колоссального подношения я буду любезно приглашен в купе и мы приятно проведем время в разговорах об искусстве. Стучу в дверь купе... Открывают. Мария Николаевна поднимается навстречу. Но лицо ее недоуменно. Она берет букет, удивленно-строго благодарит, но не приглашает войти! Я растерянно ретируюсь, дверь захлопывается... Вот-то я был сконфужен!

И он заливался своим очаровательным смехом.

- Теперь мне смешно вспомнить, но тогда мне было не до смеха, почувствовал, что сделал что-то "не то"!

Ермолова не любила никаких подношений, особенно со стороны товарищей, и никогда не поощряла отношения к себе, как к "звезде"...

- На другой день я отправился на репетицию смущенный. Робел и волновался, как мальчик... Но на репетиции она была совсем другая: внимательная, ласковая... А уж на сцене - я все забыл, кроме того, что играю с ней!

Об этом спектакле Станиславский упоминает в своей книге: "Незабываемый спектакль-в котором, казалось мне, я стал на минуту гениальным: и неудивительно - нельзя не заразиться талантом от Ермоловой, стоя рядом с ней на одних подмостках!"

После спектакля артистам давали ужин. Ермолова сидела рядом с Константином Сергеевичем. Она совсем иначе - просто и приветливо - разговаривала с ним. Он извинился за вторжение с букетом, и с тех пор пошло начало их дружбы, не прерывавшейся в течение тридцати пяти лет.

Продолжая бывать у Ермоловой, видя, как она слабеет день ото дня, и зная, что после нее остаются дочь и юный внук, которого еще надо "поставить на ноги", он заботился и о их будущем.

Смерть Ермоловой он пережил тяжело. Искреннее сочувствие его облегчало нам горе.

К. С. Станиславский в роли Тригорина, М. П. Лилина - Маша, М. Л. Роксанова - Нина ('Чайка' А. П. Чехова). 1898 год

Свои последние годы Станиславский отдал всецело педагогической деятельности. До самых последних дней он не переставал заниматься в своей студии.

В старинном доме в Леонтьевском переулке, теперь переименованном в улицу его имени, помещалась рядом с его квартирой его студия, примыкавшая непосредственно к его кабинету.

Как я хорошо помню этот кабинет, который чем-то напоминал мне обстановку Ермоловой и еще обстановку в доме Толстого в Хамовниках! У них у всех было одно отличительное свойство - видно было, что тут "обстановка для людей", а не люди для обстановки: ничего показного, вычурного, никаких "стилей", ни карельских берез, ни красного дерева, ни коллекций картин или редкостей, как можно было бы ждать у знаменитостей в доме. Самая простая мебель, служившая обиходу и потребностям человека; нужен шкаф для книг - его покупают, и книги в нем - те, которые читают, а не для красоты и переплетов. Дует от окон - вешают теплые портьеры; в результате получался какой-то свой стиль и уют - общий этим трем домам.

Из своего кабинета Константин Сергеевич мог во всякое время перейти в студию, не выходя на улицу, так что даже нездоровье не мешало ему заниматься. Там он и служил искусству - уже стареющий, слабеющий, часто удрученный "бытом": бывали времена, когда его жена не жила по состоянию здоровья в Москве, дочь была при ней, и этот большой, великой души человек трогательно, как ребенок, жаловался, что плохо умеет "справляться" со всеми нуждами трехлетней внучки...

Но студия была его радостью и жизнью. В ней все было полно радости труда на пользу остающемуся молодому поколению. За несколько дней до смерти он еще был на репетиции и горел интересом к своей молодежи.

В наследство ей он оставил свои книги. Последняя из них, к сожалению; не закончена; он говорил, что его мечта - дописать ее, но не успел.

Система его останется в истории театра как драгоценное руководство. Приведу отзыв покойного Н. В. Зеленина, молодого психиатра, внука М. Н. Ермоловой, проштудировавшего систему:

"Может быть две линии по отношению к гению и к не гению: 1) первая: гений - это явление необъяснимое и неповторимое. Подражать, пытаться расти до гения - бесполезно. 2) вторая (и на ней стоит Станиславский): у всякого человека потенции больше того, что он привык давать. Только у одного богатство обнаруживается более быстро, более легко, а у другого - путем очень большой работы над собой. Вот этой внутренней работе, развитию в себе, культивированию целого ряда свойств психики и учит книга Станиславского. Это - путь самовоспитания, которое может очень многим реально помочь развить в себе и извлечь из себя то, что иначе лежало бы под спудом без движения. А это большое дело. Если к тому же у кого-либо проявится и подлинный гений, то этот гений будет себя выявлять в несравненно более благоприятной среде, чем та, в которой приходилось творить Ермоловой, Ленскому, Гореву...

Книга Станиславского написана гением, и это величие дает себя знать даже и в неудачных страницах, потому что среди них рассыпаны драгоценные крупинки гения".

* * *

Известный астроном Д. И. Перевощиков, глядя на свою шаловливую пятилетнюю внучку, говаривал с неодобрением:

- Из Машеньки толку не выйдет!

Почтенный профессор ошибся - и проглядел звезду: из Машеньки вышла одна из лучших артисток не только Московского Художественного театра, но всей русской сцены, имя которой с честью вошло в историю русского театра, - М. П. Лилина (Мария Петровна Лилина (псевдоним Перевощиковой) (1866-1943) - народная артистка РСФСР. С 1888 года играла в спектаклях Общества искусства и литературы. Актриса МХТ со дня основания).

Марья Петровна росла в культурной московской семье и до тринадцати лет воспитывалась дома, но сама настояла, чтобы ее отдали в институт. Под мягкой, женственной внешностью крылась большая сила воли, и она добилась своего. Несомненно, чутье ей подсказывало, что такую темпераментную, живую натуру, как она, полезно ввести в правильное русло дисциплины, и от домашнего уюта она хотела в институт. Но и там, конечно, пламя выбивалось наружу. О годах, проведенных в Екатерининском институте, Лилина всегда рассказывала с большим увлечением. Она быстро сделалась любимицей подруг. Шалостям и проделкам их не было конца. То, как монахини в "Роберте-Дьяволе" ("Роберт-Дьявол" - опера Джакомо Мейербера (1791-1864)), они поднимались по ночам со своих кроватей и устраивали пиршества, делясь тем, что им привозили родственники, то переодевались кто во что мог и отправлялись процессией по полутемным коридорам, рискуя разбудить классных дам, пугаясь всякого шороха и глуша неудержимый смех...

Талант в ней рвался наружу. Но в детстве и юности у нее не было той непреодолимой тяги к театру и мечты о сцене, которые обыкновенно отмечаются в биографии почти каждого большого артиста. Мария Петровна интересовалась театром, но не исключительно, не больше, чем ее подруги. По окончании института мать повезла ее в Париж на три года, где она изучала французский язык, которым и владела в совершенстве.

Парижские театры не сыграли большой роли в ее воспоминаниях. Но, конечно, она бывала в них и бессознательно, может быть, заразилась чисто французской манерой игры, которая настолько же проста и жизненна в комедии, насколько приподнято декламационна и пафосна в трагедии. Недаром у Станиславского одним из первых впечатлений от Лилиной было ее сходство с французской актрисой Кервиш, которую она даже и не видала: тут, разумеется, было не подражание, а общий, свойственный французским комедийным актрисам легкий и грациозный тон.

Когда Мария Петровна возвратилась на родину, ей пришлось думать о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Отец ее, московский нотариус, к тому времени умер, оставив семью в стесненных обстоятельствах, и Лилина, используя свое знание французского языка, поступила классной дамой в тот самый институт, в котором так недавно еще училась и шалила. Там еще осталось много учениц, бывших при ней в младших классах, помнивших ее и издали "обожавших", как это было принято в институтах. И немудрено: давно ли она сама пробегала в белой пелеринке или кралась в фантастическом костюме по унылым серым коридорам, по которым сейчас должна была чинно проходить в синем мундире классной дамы? Эти коридоры помнили ее смех и быстрые легкие шаги. А она узнавала свои улыбки, свои проказы в проходивших перед ней девочках и не могла не быть снисходительной к ним. Но рутина казенных учреждений, однообразие повседневной жизни утомляли ее, сушили юную душу: хотелось чего-то яркого, нового - и она согласилась принимать участие в любительских спектаклях, которые устраивал Станиславский, хорошо знакомый с ее братом, молодым юристом. Это надо было делать тайком от строгой начальницы института. Сперва это было только для развлечения - почти с тем же чувством веселого риска и опасности, с каким устраивались в институте с подругами ночные бдения. Несмотря на то что она выступала под псевдонимом, начальница узнала об этом, и ей пришлось уйти из института и переехать в Петербург к тетке. Но за это время увлечение театром уже вкралось к ней, и она скучала без него. А кроме того, руководитель их молодого кружка, Станиславский, сразу обративший на нее внимание, очень хотел ее возвращения и через ее брата послал просьбу вернуться, чтобы участвовать в кружке. Она, невзирая на неудовольствие родственников, вернулась в Москву и уже открыто начала выступать на сцене.

Первым сыгранным с ее участием спектаклем была пьеса "Баловень" ("Баловень" - пьеса Виктора Крылова) - в феврале 1888 года. Она выступила под псевдонимом, который Станиславский придумал для ее первых выступлений, когда ей приходилось скрываться от начальницы. Он хотел "чего-нибудь свежего, поэтического" - из этого можно заключить, какое впечатление произвела уже тогда юная любительница, - и выбрал "Лилину": этому имени и суждено было прославиться потом.

Любители играли в театре Парадиза, где Парадиз показывал публике приезжих иностранцев-гастролеров и держал немецкую труппу. Опытный театральный деятель, он, просмотрев спектакль, сказал: "Если бы фрейлен Лилина играла по-немецки - я сейчас же взял бы ее на крупный оклад!"

В работе покойного Н. Эфроса о К. С. Станиславском есть следующие строки: "В том же спектакле выступила рядом со Станиславским совсем молоденькая, очаровательно талантливая девушка с большими светлыми глазами и роскошными волосами - М. П. Перевощикова".

Станиславский обращал на Лилину особое внимание, как ему казалось, как на артистку. О любви он еще не думал. Она же была к нему не совсем равнодушна; по крайней мере, брат часто поддразнивал ее: "А Алексеев женится!" - от чего она краснела и уходила из комнаты.

В сезон 1888 года Лилина переиграла множество ролей, главным образом в водевилях, причем Станиславский усердно занимался с ней и наконец решил попробовать в серьезной роли. Ей дали Луизу в "Коварстве и любви" Шиллера. Существует запись Станиславского о "Коварстве и любви" - характеристика Лилиной как артистки, где он своим орлиным взглядом уже отмечает все те качества, которые потом так пленяли в ней: оригинальную прелесть ее таланта, чуткость и художественную простоту. Он предостерегает ее от "профессоров и наставников, если она не хочет изменить свой нежный талант". И упоминает о "миловидности молодой артистки, которой она с первого выхода располагает в свою пользу". Это необычайно верное выражение по отношению к Марии Петровне. Она не была красавицей, не была даже шаблонно хорошенькой, но ее именно было мило видеть - так много было в ней женственной нежности и шаловливой грации, и такие тонкие нюансы пробегали в ее милых интонациях, мимике и жестах, точно тени от облаков по лугу.

После этой фразы о "миловидности" в серьезном разборе игры Лилиной становится понятно то, что пишет Станиславский в своей книге "Моя жизнь в искусстве".

"...Луизу играла М. П. Перевощикова, по сцене Лилина. Она наперекор мнению света пришла к нам в качестве артистки. Оказывается, мы были влюблены друг в друга и не знали этого. Но нам сказали об этом из публики. Мы слишком естественно целовались, и наш секрет открылся со сцены... Таким образом, "Коварство и любовь" оказалось не только любовной, но и коварной пьесой. Она прошла всего два или три раза и была снята с репертуара".

Но Фердинанд и Луиза больше не расставались: 5 июля 1889 года, в усадьбе отца Станиславского Любимовке, среди зелени и цветов, справляли свадьбу Константина Сергеевича и Марии Петровны. Брак их не был похож на обычные артистические браки, которые большей частью бывают двух родов: или одна сторона беспрекословно признает первенство другой и, так сказать, скрывается в ее тени; или же, несмотря на взаимную любовь, проскальзывает зависть и ревность одного к успехам другого. Здесь был налицо редкий случай полной гармонии: как две созвучные ноты, сливающиеся в один аккорд, шли они рядом по артистическому пути. Станиславский неуклонно занимался с женой и был к ней строг и взыскателен. Она никогда не скрывала от него своих впечатлений от его игры, если они были отрицательны, и между ними в этом смысле существовала полная искренность. Мария Петровна писала: "Все десять лет существования Общества искусства и литературы и сорок лет существования Московского Художественного театра - я была преданной ученицей Константина Сергеевича. Его постоянные искания в области драматического искусства интересовали и захватывали меня. Поняв их, я всегда старалась применить их на практике. Создалась вечно искрящаяся, радостная жизнь, за которую приношу Константину Сергеевичу мою беспредельную благодарность". Так писала она к концу своей жизни. А к концу своей - Станиславский на книге "Работа актера над собой" сделал посвящение: "Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех моих театральных исканиях - Марии Петровне Лилиной". Так эти два больших человека прошли свой путь рядом, и брак их был не только "супружеством", но и "содружеством" - идеал всякого брака.

С каждой новой ролью Лилина завоевывала симпатии Москвы, но настоящее "боевое крещение" она получила в Художественном театре, украшением которого оставалась в течение всех сорока лет своей деятельности. Пьесой, поставившей Лилину на ту высоту, с которой она уже не спускалась, пьесой, решившей и судьбу театра и Чехова в театре, была "Чайка". Я присутствовала на первом представлении и хорошо помню, как уже с первого акта эта невзрачная, серенькая Маша (Лилина умела и не боялась делать себя некрасивой), с ее водочкой и нюханьем табаку, заставила пожалеть себя и полюбить - до боли. Редко я испытывала такое чувство: я видела не актрису, но живую девушку, задыхающуюся среди пошлости ужасных будней, ушедшую в безнадежность, не имеющую будущего. Любовь к Треп-леву тоже не имеет будущего, и она это знает, и жалость к ней заливала весь зрительный зал. Такой тонкий критик, как покойный Н. Е. Эфрос, писал то же самое, даже утверждал, что уже в своей первой сцене Лилина "как камертон дала основное настроение пьесы, а припадком отчаяния в конце акта - закрепила это настроение и обеспечила половину успеха, его главную основу - крепкую сочувственную связь между зрительной залой и подмостками". Не было человека, который не отметил бы замечательной игры артистки: Урусов, Немирович-Данченко, вся пресса - кончая прекрасными словами критика-поэта С. А. Андреевского: "Лилина играет пленительней и тоньше, нежели наиболее прославленные знаменитости, играет, как совершенный художник, как природный поэт".

Лилина давала, так сказать, синтез чеховской девушки ?- девушки, гибнущей от невозможности приложить к чему-нибудь свои способности, завоевать себе свободу, но уже терзающуюся от этого, как не терзались ее бабушки.

В следующей пьесе Чехова, "Дядя Ваня", она играла Соню. Поэтичная Соня, глубоко чувствующая и любящая, но без всякой сладости и сентиментальности, не уступала Маше. Я помню впечатление от сцены Сони с Еленой - этот прекрасный дуэт между Лилиной и Книппер, слушая который казалось, что случайно подслушиваешь их - подобно тому как в "Войне и мире" Андрей подслушал ночную беседу Наташи с Соней, и хотя эти два разговора были в совершенно различных тональностях, но по силе эмоционального впечатления чем-то для меня перекликались...

И вот - совсем в другом роде, но тоже поражающая жизненной правдой фигура: Наташа из "Трех сестер". Странно, что именно такая артистка, как Лилина - человек редкого изящества, нравственной чистоты и благородства, - могла так беспощадно воплотить синтез мещанства и вульгарности. Ее Наташа была страшна своей сущностью - как тина засасывающей, разлагающей все, к чему ни прикоснется. Все в ее игре подчеркивало ее жадность, лживость, мелкий разврат, и становилось жутко за Андрея, за сестер, за то, какими вырастут ее дети, эти "Ля-Софи и Бобик".

Чеховские роли принадлежали к числу лучших в ее сокровищнице. Более проникновенной исполнительницы для своих пьес Чехов не мог бы и желать. Он высоко ценил ее как артистку, а она любила его как писателя. Его произведения были ее настольными книгами, и в последние дни своего страдальческого ухода из жизни она жаловалась: "Теперь даже Чехова не могу читать!.."

Говорить о всех сыгранных Марией Петровной в МХТ ролях (их было 34) в таком кратком очерке невозможно, но можно привести несколько примеров разнообразия ее дарования - по меткому выражению С. Н. Дурылина, - ее "широкого охвата жизни". Лиза Бенш в "Михаиле Крамере", эта "пивная Геба", исполнение которой некоторые критики, не боясь, называли "гениальным". Эта роль была сыграна вскоре после Наташи, и так легко было повториться, но какая разница была между провинциальным жеманством Наташи, с ее наигранной наивностью, и развязными манерами кельнерши! Какая разница между кокетством первой - с опущенными глазками - и второй, с задорными жестами и подбираньем юбок! Общим было только выявление того скверного начала, которое губило подчас прекрасных людей.

В этом наблюдательность и удивительная правда доходили до пределов.

"Хромоножка" в "Бесах" Достоевского (Имеется в виду спектакль "Николай Ставрогин", поставленный в МХТ по роману Ф. Достоевского "Бесы"). Тут она для меня опять заслонила всех остальных персонажей. Эта жалкая фигурка с грубо накрашенными щеками и бумажной розой в волосах так и стоит передо мной. Ее глаза - то пустые и безумные, то полные "святого страдания" и какого-то прозрения, слова ее, когда она становится на колени перед Ставрогиным, потрясали, и недаром знаменитый бельгийский поэт Верхарн признал ее исполнение наиболее совершенным среди всех остальных.