Малый театр

Я застала в Малом театре (Малый театр (ныне Московский ордена Ленина Государственный академический Малый театр) - один из старейших и крупнейших русских драматических театров, выросший из университетской труппы, возникшей еще в XVIII веке. Открытие его состоялось 27 октября 1824 года. Развитие искусства Малого театра шло под влиянием русских революционных демократов В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского. Основоположниками актерского искусства Малого театра были М. С. Щепкин (как великий представитель стиля критического реализма) и П. С. Мочалов (как великий революционный романтик). Их дело продолжали крупнейшие актеры следующих поколений - И. В. Самарин, П. М. Садовский, С. В. Шумский, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова, А. И. Южин, А. П. Ленский и др. Сцена Малого театра была трибуной, с которой впервые звучали обличительные пьесы Гоголя и Грибоедова, Островского и Тургенева, Сухово-Кобылина и Салтыкова-Щедрина. За его большую воспитательную роль, за его высокоидейное, гуманистическое и правдивое искусство Малый театр называли "вторым Московским университетом") ту легендарную полосу, о которой теперь мало кто помнит, и видела артистов, почти забытых даже театроведами, но в свое время бывших любимцами Москвы: я помню, например, великолепного комика Живокини (Василий Игнатьевич Живокини (1807-1874) - знаменитый русский комик, актер Малого театра (с 1824 по 1874 год), партнер М. С. Щепкина) и его достойную партнершу Акимову (Софья Павловна Акимова - актриса Малого театра (с 1856 по 1889 год)), одним своим видом уже вызывавших добродушный смех у зрителей. Но, конечно, мои беглые воспоминания не могут быть занесены на страницы книги. Ближе других из "старых могикан" я знала Н. М. Медведеву, любимую ученицу Щепкина и верного друга щепкинской семьи.

Малый театр в Москве. Конец XIX века

Мать Надежды Михайловны, Акулина Димитриевна, была одной из тех "Акуль", "Луш" и "Параш", которые в крепостных театрах красовались Псишами, порхали зефирами и пели любовные жалобы пастушек, - она была воспитанницей балетной школы и отличалась прекрасными способностями: в свое время пела, танцевала и участвовала в драме. Она сама рассказывала мне, как во время наполеоновского нашествия, в 1812 году, всю их школу вывезли "от француза" в Кострому и как они там играли в губернаторском доме.

Я с интересом слушала ее рассказы. Эта чистенькая, беленькая старушка, сидевшая в своей комнатке в глубоких вольтеровских креслах, похожая на волшебницу из "Спящей красавицы", возбуждала во мне что-то вроде благоговения: я знала, что она родилась в 1796 году, в том самом XVIII веке, который так занимал и волновал нас, детей XIX века. Те далекие времена, о которых я учила в учебниках истории, - война 1812 года, смерть Пушкина, убийство Грибоедова и много чего еще, - все это пережила бабушка Акулина Димитриевна, и точно истоки нашего времени видела я, сидя рядом с этой старушкой и слушая ее рассказы.

Она рассказывала мне, как привела маленькую дочь свою в балетную школу. В это время со сцены уходила тогдашняя знаменитость - Надежда Репина (Надежда Васильевна Репина (1809-1867) - выдающаяся драматическая актриса и певица. С 1828 по 1841 год служила в Малом театре, где исполняла роли с пением. Пела и в оперных спектаклях Большого театра. Вынуждена была, выходя замуж за композитора А Н. Верстовского, покинуть театр, так как по тогдашним понятиям жена дворянина не имела права быть актрисой). Директор принял Акулину Димитриевну не как чужую. Он посадил малютку на стол и сказал:

- Ну вот, одна Надежда уходит от нас, а другая приходит ей в замену!

Его надежда оправдалась, но не совсем так, как он думал. Правда, Надежда Михайловна сразу признана была способной и быстро заняла, окончив школу, место первой актрисы. Щепкин занимался с ней. Она переиграла все первые роли в тогдашних драмах, а главное, в модных тогда мелодрамах. Играла все больше вещи "жестокие", ту "дюсисовскую дрянь", от которой так страдал Щепкин, например "Серафиму Лафарж", в которой ей приходилось из гроба вставать...

Она сама, смеясь, говорила мне, что не может сосчитать, сколько раз на сцене ей приходилось стреляться, топиться, сходить с ума, убивать и быть убитой! Из гроба просто не встанешь - и потому в ней мало проявлялась та щепкинская простота, которую он старался вложить в нее. Видевшие ее молодой вспоминали ее всегда в белом, с распущенными волосами, с слегка напыщенной речью и величественными манерами. Кроме того, ее и в молодости полная фигура не могла не мешать впечатлению, и общий голос был, что только с переходом на пожилые и старые роли она "нашла себя".

Тут в ней явилась и простота, и тот неподражаемый юмор, которому нечего было делать в ходульных ролях прежнего репертуара, и масса новых возможностей дали ее таланту заиграть и заблестеть всеми переливами. В молодые годы она не могла дать всего богатства своего дарования, которое развернулось в ролях старух, где благодаря ее наблюдательности, острому проникновению и уму не было границ разнообразию и жизненности создаваемых ею типов.

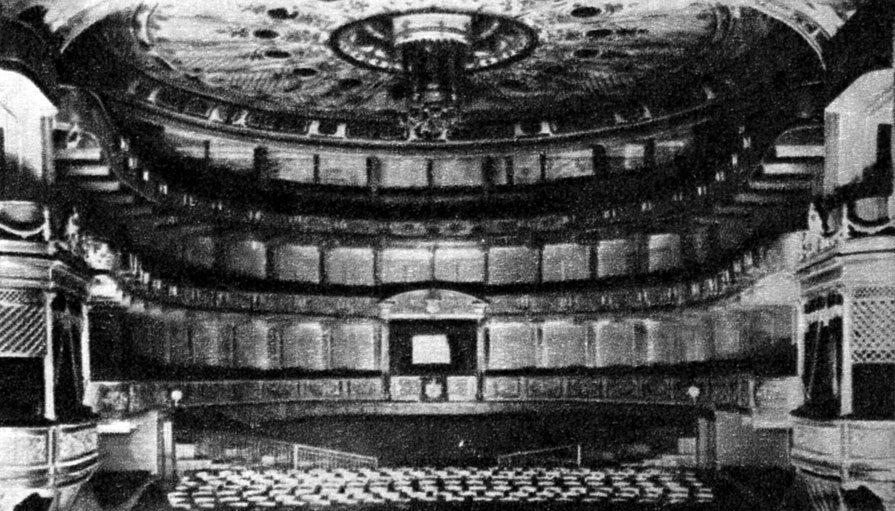

Зрительный зал Малого театра. Конец XIX века

Кто видел ее, например, в Хлёстовой в "Горе от ума" - воплощении старинной грибоедовской Москвы, словно сошедшей с гравюры 20-х годов, или в Гурмыжской из "Леса" - бывшей львице, жадно цепляющейся за остатки женской жизни, чувственной, злой и сентиментальной, или в лучшей из ее ролей - в Мурзавецкой из "Волков и овец" - этом русском Тартюфе (Тартюф - главное действующее лицо одноименной комедии Мольера), в черных одеждах ханжи, лицемерки и хищницы, - тот вообще никого совершеннее в этих ролях не видел. Как бы ни была посредственна пьеса, Медведева из того лица, которое играла, всегда создавала живую жизнь и заставляла верить в радости, горести, слабости своих героинь. Не перечислишь все образы, созданные ею, включительно до библейски трогательной матери в "Уриэль Акоста" и слепой в "Побежденном Риме" ("Побежденный Рим" - трагедия французского драматурга А.-Д. Пароди), поднимавшейся до высот настоящей трагедии: пережитая большая жизнь дала проникновение в настоящее страдание, и в трагедии, как в драме и комедии, она всегда находила верные тона. Теперь Щепкину не пришлось бы журить ее и прибегать иногда к сильным выражениям, чтобы оживить ее холодность, как это бывало в молодости.

Медведева считалась одним из лучших украшений Малого театра и пользовалась огромным влиянием, впрочем никогда не употреблявшимся ею во зло. Она пускала его в ход разве лишь для помощи и поддержки молодым силам; дух интриги был чужд ей.

Об ее характере может дать понятие следующий инцидент. Когда она была еще молода и занимала первые места как "героиня", один не в меру усердный поклонник вдруг без ее разрешения написал и выпустил в свет брошюру "Н. М. Медведева". Это было в 50-х годах - около ста лет тому назад... Теперь принято даже о совсем молодых артистах писать целые статьи с описанием их биографии, жизни, манеры работать; тогда это было очень необычно: в рецензиях писали только об игре артистов, но ни их частной жизни, ни характера не касались. Это показалось Медведевой плохого сорта рекламой, и вот она заставила всех своих друзей рыскать по Москве и скупать эту брошюру; скупив, она уничтожила ее и грозно упрекала автора. Случайно уцелело несколько экземпляров - один имеется у меня, - брошюра не говорила ничего лишнего, но и это оскорбило щепетильность артистки...

Я помню Медведеву величественной, грузной старой дамой. Она была так полна, что Черневский, любивший пошутить, уверял, что когда она купается летом, то мазиловский пруд выходит из берегов. Я ребенком верила этому и все бегала смотреть, как это бывает, да никак не поспевала к той минуте, когда она входила в воду.

Н. М. Медведева. 80-е годы

Лицо у нее было из тех, что к старости, как говорят, становится красивее: это бывает обыкновенно, если в молодости не хватает красок и огня. У нее были приятные черты, выразительные, умные глаза. Волосы, гладко причесанные на пробор, по-старомодному прикрыты черным кружевом, "фаншончиком" или наколкой. Шелковые платья, темные, солидные, облегали ее массивную фигуру; вместо брошки она носила брильянтовый знак. Она была довольно неподвижна из-за своей полноты, но зато ее разговор, ее смех и интерес ко всему окружающему были полны оживления - и в тяжелом теле жил живой и легкий дух.

Преобладающим выражением у нее было всегда величаво-благосклонное; мне в детстве казалось, что такими бывают старые королевы из моих любимых сказок. И все кругом нее было так же массивно, прочно и по-своему красиво, как она сама. В гостиной стояла не старинная, но старомодная, крытая шелком мебель, висели портреты Щепкина и других ее знаменитых современников и стоял - в прежние времена неотъемлемая принадлежность каждого актерского дома - стеклянный шкафчик, полный всевозможных подношений, где наряду с золотыми венками и серебряными бюварами бережно хранились старинные чашки с пестрыми цветами и фарфоровые пастушки.

В молодости она жила открыто и весело, поклонников у нее было много, но женщиной уже лет под сорок она, к общему удивлению, вышла замуж за маленького актера Охотина, много моложе ее, и от этого брака у нее родилась дочь.

Брак Надежды Михайловны был не из удачных. Бедный Охотин, человек неглупый, со способностями и страстной любовью к театру, страдал приступами помешательства на почве алкоголизма. Жизнь его проходила то дома, то в лечебнице для душевнобольных, так что дома он присутствовал не как хозяин, муж и отец, а скорее как временный гость, занимающий диван в кабинете и "не знающий ни дня, ни часа", когда неумолимый враг опять вытолкнет его из этого уютного угла в ужас психиатрической лечебницы. Самое печальное было то, что он сознавал, когда "это" начинало на него находить... Он был большею частью смирен, мало заметен, иногда только оживлялся за стаканом пива, но большей частью с оттенком желчи и раздражения. Меня пугал взгляд его глаз, всегда точно налитых кровью...

Может быть, благодаря этому в доме Медведевой чувствовалась какая-то неуловимо грустная атмосфера. И Маня, дочь ее, росшая среди пожилых людей, казалось мне, была не ребенком, а маленькой взрослой... Дом Надежды Михайловны не был светлым домом, и в нем не чувствовалось настоящей радости, и это несмотря на ее большое радушие, уменье принять, угостить, устроить карты для взрослых, игры для детей. Но тем не менее у нее бывало много народа из театра, из литературного и профессорского мира. Для театральной молодежи ее "приходите" звучало приказанием и равносильно было великой милости. По праздникам вся Москва езжала к ней с поздравлениями.

Надежда Михайловна не преподавала в школе, но у себя на дому занималась много и почти никому не отказывала в совете и критике. Как и ее учитель Щепкин, она не скупилась и щедро делилась своим замечательным искусством. В те времена, когда актеры частенько учили свои роли, не прочитав всей пьесы до конца, у Надежды Михайловны был совсем другой подход: в самую пустячную роль она вдумывалась, как в большую, и любила повторять слова Щепкина: "Нет маленьких ролей - есть маленькие актеры".

Помню ее советы мне, наши долгие беседы... Она любила рассказывать мне о щепкинском доме.

- Самые счастливые мои годы прошли у него в доме, под его руководством... - говорила она. - В нем для меня навсегда остался идеал артиста, каким он должен быть, и человека. Я не знала человека лучше и человеколюбивее, чем твой прадед. Ему я обязана не только тем, что из меня вышла актриса, но и больше: тем, что у меня есть нравственные устои и любовь к людям!

Она очень много говорила со мной об искусстве. Жалею, что не записывала всего, что слышала от нее в наши частые встречи. И еще более жаль, что она не оставила своих мыслей записанными, подробно разобранными. Тогда об этом не думали.

Все ее указания были проникнуты духом жизни и правды, и беседа с ней была всегда интересна: говорила ли она о прошлом или живо и остроумно обсуждала театральные события...

А. А. Остужев в роли Жадова ('Доходное место' А. Н. Островского). 1908 год

Ясно остался в памяти один разговор, может быть, потому, что за мое кратковременное пребывание на сцене я свято следовала ее советам. Она учила меня, как подходить к роли:

- Всегда читай не только слова роли, но и то, что за этими словами. Старайся разобрать это. Вот, положим, у тебя стоит: "Папа!" Ты восклицаешь: "Папа!" Но как ты это восклицаешь? Обрадовалась ли ты? Испугалась ли? Хочешь ли чего-нибудь от него? Все это можно обдумать, только внимательно прочтя всю пьесу, и тогда каждое восклицание, каждая пауза у тебя заполнятся содержанием.

Или вот, например, написано "входит". Ты входишь на сцену... и автор больше ничего не говорит. Если ты прочла пьесу, ты легко можешь себе представить, откуда ты пришла, что ты делала за сценой. Что было за кулисами? Может быть, ты была занята, тесто месила и прибежала подсыпать сахара? Может быть, книгу читала и пришла за новой? Может быть, просто слонялась без дела? В каждом случае ты придешь совсем другая. В первом случае - вся в муке, раскрасневшаяся от усилий, торопливо. Во втором - серьезная, деловым шагом подойдешь к шкафу, вынешь или поставишь книгу: в тебе будет чувствоваться вдумчивость, захват прочитанным... В третьем - ты появишься заспанная, вялая, шлепая туфлями и волоча юбку со скучающим видом.., и т. д. - можешь сама подобрать примеры. Но от этого зависит вся дальнейшая твоя сцена, весь ее тон, вся ее окраска. Только помни: ты не только потому вошла на сцену, что это понадобилось автору, а потому, что ты жила чем-то за сценой, что-то делала, - вот эту-то жизнь и принеси на сцену.

Теперь это звучит азбукой; тогда это было новое, ценное отношение к роли.

Перед Малым театром у Медведевой есть еще другая заслуга, не только как артистки: всем в истории театра известно, что Медведева открыла, угадала и дала театру звезду первой величины - Ермолову. До самой смерти она оставалась другом и учительницей Ермоловой. В первые годы деятельности Марии Николаевны, пока гениальный талант не пробил косности и окаменелости "начальства" и не завоевал Москвы, она была поддержкой и защитой артистки.

Редкий в истории театра пример - чтобы стареющая артистка со слезами приветствовала молодое дарование, как это сделала Медведева после дебюта Ермоловой, чтобы отрекающаяся от трона королева радостно отдавала свою корону; и этого одного довольно, чтобы понять, какая исключительная и редкая артистка и женщина была Надежда Михайловна Медведева.

* * *

Вот передо мной яркая фигура Федора Петровича Горева (Федор Петрович Горев (1850-1910) - выдающийся русский актер в Малом театре с 1880 по 1900 и с 1909 по 1910 год), в течение шестнадцати лет игравшего героев в Малом театре.

"Физиономия актера" меняется по мере того, как меняется сама жизнь, эпоха и искусство. Давно уже вывелись "Несчастливцевы", хотя, к сожалению, "Аркашек" (Несчастливцев, Аркашка - образы бродячих провинциальных актеров из пьесы "Лес" А. Н. Островского) и сейчас можно встретить в актерском мире, только одеты они иначе да жаргон у них другой. Но "Несчастливцевых" нет, да и Горевых тоже: исчезли такие исключительно типичные для своего времени, такие специфические актеры. Люди без образования, только с талантом, не прошедшие никаких курсов, а все берущие чутьем, люди, для которых нет жизни и интересов вне театра и у которых театральны и любовь, и душа, и самая смерть.

Таким был Горев. Он был до того хорош на сцене, что в жизни никому даже в голову не приходило предъявлять к нему какие бы то ни было требования. Важно было то, что на сцене это был изумительный любовник, смелый герой, совершавший подвиги благородства и заставлявший верить, что благородство - не химера; и совсем не важно было, что в жизни это - недалекий человек, любивший выпить, кутнуть, игравший в карты, попадавшийся в каких-то не особенно красивых историях, приведших его даже как-то на скамью подсудимых. И там - в суде - судили не этого слабого человека, а судили великолепного актера. Защищавший его адвокат, известный Н. П. Шубинский, написал ему "последнее слово" и строго сказал:

Ф. П. Горев в роли Грозного ('Василиса Мелентьева' А, Н. Островского). 90-е годы

- Вы, Федор Петрович, не вздумайте своих слов говорить: выучите вот это наизусть и скажите - больше ничего, слышите?

Горев выучил последнее слово, как монолог, и сказал его так, что заседатели, ни одной минуты не колеблясь, вынесли ему оправдательный приговор.

Этот человек был бессознательным проводником прекрасных мыслей, поэтических вдохновений и благородных чувств, остававшихся непонятными и чуждыми ему самому... Я помню, как он играл с Ермоловой в "Марии Стюарт" роль Паулета. Он был так величественно хорош в ней, так благороден и человечен, так исторически правдив, что захватил всех. Я сказала ему, увидав за кулисами:

- Как вы были сегодня хороши, Федор Петрович! Он с довольным видом ответил:

- Я очень рад, что вам понравилось, вы - умница. Потом помолчал и спросил:

- А скажите, деточка (он был со мною в дружбе, особенно после того, как из любезности к Черневскому сыграл роль героя в моей одноактной пьеске "Летняя картинка")... скажите, кто он, собственно, был - этот Паулет?

Я ясно помню его в роли этого пожилого рыцаря, помню всю его фигуру, точно вылитую из вороненой стали, помню тот строгий пуританский (Пуританский - здесь: строгой нравственности) дух, которым он весь был обвеян, дух, совершенно не свойственный ему в жизни. Серьезный до суровости, с полными достоинства важными движениями, беспощадный, но благородньй враг, человек, для которого долг и честь - прежде всего, Горев почти без слов давал полный рассказ об этом человеке, об этом историческом типе - тем более поразителен этот его наивный вопрос...

Каким контрастом с этой фигурой являлся француз де ла Тремуйль из "Графа де Ризоора" Сарду ("Граф де Ризоор" - историческая пьеса известного французского драматурга Викторьена Сарду (1831-1908). В советском театре шла под названием "Фландрия") - трудно себе представить. Одно и то же лицо, с прекрасными чертами Го-рева, но если бы его в ролях Паулета и Тремуйля запечатлели не плохие фотографии, а старинные мастера вроде Ван-Дейка (Антонис Ван-Дейк (1599-1641) - выдающийся фламандский живописец) или Рембрандта (Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) - великий голландский живописец и график), трудно было бы поверить, что это один и тот же человек. Тремуйль, по которому сразу видно, что за ним стоит несколько аристократических поколений, жизнь при блестящем дворе, привычка ступать по коврам и скользить по мозаичным полам, легкость движений, каждый горделивый поворот головы - все это опять-таки было исторически верно и стильно, - и, конечно, он ничего не знал об этом Тремуйле, его роде и эпохе.

Еще одна контрастная фигура, идущая вразрез с предыдущим, но не менее совершенная в своем роде: лакей Григорий из "Плодов просвещения" ("Плоды просвещения" - пьеса Л. Н. Толстого).

Красив он был в роли "выездного лакея" неподражаемо. И вместе с тем как за Тремуйлем мы видели всех его предков, так тут за ним можно было видеть целый ряд крепостных "холуев", испытавших "и барский гнев, и барскую любовь", развращенных до мозга костей спецификой лакейских. Это были трутни, которых брали в горницы за статность и высокий рост и которые часто попадали в фавориты к помещицам, иногда для того, чтобы потом быть выпоротыми на конюшне и забритыми в солдаты. Люди, знавшие страх, ненависть, а попавши "в случай" - наглость и дерзость. Таким являлся Григорий в исполнении Горева. Какие-то неуловимые черты - он играл совсем без грима, - что-то пошлое в улыбке, нагловатость за спиной "господ", что-то плотоядное во взгляде на хорошенькую даму, которой он надевал ботики, и как надевал - точно всю жизнь только этим и занимался.

Я сказала ему, что он замечательно играет лакея, после героев и рыцарей... Он засмеялся и говорком пропел мне старинный куплет:

иЯ из бар попал в лакеи - Но бывает иногда, Что лакеи из ливреи Попадают в господа!

Но таким "барином из ливреи" Горев никогда не был. Стоило вспомнить его в "Старом барине" (пьеса Пальма (Александр Иванович Пальм (псевдоним "П. Альминский") (1823-1885) - русский беллетрист и драматург)), чтобы убедиться, каким настоящим "барином" умел быть этот мальчик от фотографа, волею судеб наделенный в некоторой степени тем даром "перевоплощения" и разнообразия в однообразии, каким была так щедро наделена Ермолова. Когда Горев играл лакея Григория, то, несмотря на то что это было то же самое лицо с классическими чертами, которое поражало в "Орлеанской деве" своей красотой Иоанну, а с ней всю Москву, когда Лионель классически красиво падал и ронял шлем, смешать эти два лица было невозможно.

Красота его, совершенно лишенная сладости, часто поражала. И помню, что пятнадцатилетней девочкой я, смотря, как в "Имогене" ("Имогена" - так называлась (по имени героини) в переводе С. А. Юрьева драма В. Шекспира "Цимбелин". В 1891 году Ф. П. Горев играл в ней роль Иахимо) Горев неслышно, с грацией тигра, крался в розоватом полусвете к ложу спящей Имогены, недоумевала, как могла Имогена предпочесть коротконогого Постума этому царственному красавцу!

В Гореве была какая-то забавная наивность, соединявшаяся с актерской самоуверенностью. Он знал, что его считали недалеким, и не обижался на это, но иногда протестовал; например, заявил одному нашему общему знакомому: "Вот все говорят - "Горев глуп, Горев глуп..." А я вот вчера два часа с Танечкой проболтал, да как хорошо! Но ведь она же умнейшая из моих знакомых барышень. Разве она стала бы со мной так долго разговаривать, если бы я был глуп?"

А у меня была к нему прямо слабость. Очень уж он был весь характерен. Красив умопомрачительно той красотой, какую видишь на картинах и встречаешь в античной скульптуре, - красотой, которая требует пурпурных плащей, золотых лат и лавровых венков. К нему не шли котелки, пиджаки и сигары; он был для современности слишком "декоративен", вроде как если бы Венеру Милосскую одеть в модное платье и затянуть в корсет: получалось что-то противоестественное. Эта его красота в соединении с талантом вызывала, конечно, частые увлечения им. Но настоящей любви он, этот художник любви, и не знал и не внушал. Ухаживал он за каждой женщиной, попавшейся ему на дороге. К тем, кто его вышучивал, он относился добродушно... Как-то раз за кулисами он стал ухаживать, по обыкновению, за той женщиной, которая стояла рядом с ним. Это была юная Дуня Турчанинова, которую он буквально чуть не до слез довел приставаниями. Она не выдержала и, вспыхнув, сказала ему:

- Как вам не стыдно, Федор Петрович, ведь это же пошло!

Он вдруг устыдился ее великолепных глаз, с молодым гневом и искренним недоумением смотревших на него, и ответил:

- Ну, ну, не сердитесь, не сердитесь, деточка: не буду больше... пойду играть для вас.

И пошел играть - играл что-то Шекспира и сыграл свою сцену так, что действительно довел ее до слез - на этот раз до слез чистого восхищения.

В год, когда была написана "Летняя картинка", хоть я и решила уйти со сцены, Горев уговорил меня поехать с ним в поездку в Нижний, где мне предстояло переиграть много ролей, но я успела только сыграть с ним "Летнюю картинку" и тяжело заболела, чем-то вроде тифа. За время моей болезни он совершенно бросил все свои шутки и ухаживания и относился ко мне необыкновенно сердечно, несмотря на то что я подвела их поездку порядком. Вообще он был добродушен и незлопамятен ко всем. Давал деньги всякому, кто ни попросит; правда, и брал частенько без отдачи. Никогда не требовал гонорара, если дела труппы были неважны во время гастролей. Он и умер нищим. Однако Горев не был тем, что называется "джентльмен". Да и откуда было ему взять джентльменство?

Вот какова была его жизнь по его собственным рассказам.

Маленьким мальчиком он еще жил в сравнительном достатке. У него был даже "гувернер" - любопытная личность: бывший актер Александрийского театра, уволенный за пьянство, некий Прохоров. Этот Прохоров не более не менее как получил бессмертие - благодаря Гоголю. Когда на Александрийской сцене репетировали "Ревизора", Прохоров должен был играть роль в два слова, помощника пристава в пятом явлении. Когда дело доходило до его выхода, помощник режиссера на вопрос: "А где же Прохоров?" - неизменно отвечал: "Прохоров пьян". Присутствовавшему на репетициях Гоголю это так понравилось, что он вычеркнул всю роль помощника пристава и вместо нее написал и ныне звучащие со сцены слова в роли пристава: "А Прохоров пьян?" И ответ городового: "Пьян!"

Е. К. Лешковская в роли Сюзанны и А. И. Южин - Фигаро ('Женитьба Фигаро' Бомарше)

Вот этот самый Прохоров, спившись окончательно, попал какими-то судьбами в Харьков и поступил в семью Горева, где он его с семи до одиннадцати лет учил языкам, а больше, с пьяными слезами, декламировал ему всякие монологи и уверял, что в нем, в Прохорове, погибает великий артист. Эти странные уроки заронили в талантливого мальчика страстную любовь к сцене, а посещения с Прохоровым театра довершили это. Но когда ему минуло одиннадцать лет, его отец разорился и его отдали "мальчиком" в модный магазин. Там его нещадно драли за страсть к театру, и он бежал оттуда. Вскоре он остался круглым сиротой и пробивался как умел: поступил в типографию, где вертел колесо машины, - электрических тогда и в помине не было, - потом ему удалось найти службу в фотографии. Но и оттуда его выгнали. Это было в Таганроге. Ему было семнадцать лет. Недолго думая он пошел в грузчики и таскал мешки с мукой на пароходы, за что получал пятьдесят копеек в день.

- И ел и спал гораздо лучше, чем теперь... - прибавил он, рассказывая это.

Заработав кое-что, он отправился в родной Харьков, и там наконец его мечта исполнилась: красавца мальчика заметил Дюков и взял его в театр на десять рублей в месяц. От него он перешел к антрепренеру Кандаурову (Дюков, Кандауров - известные провинциальные антрепренеры), где уже получал двадцать рублей в месяц: десять - как актер, пять - ва исполнение обязанностей помощника режиссера и пять - за бутафорскую работу. Жил он на эти деньги, на которые надо было и одеться для сцены; как-то в Харькове он устроился на окраине, снимая в разрушенном доме комнату за два рубля в месяц. С ним была компания: еще один молодой актер, два студента и отставной полковник (кажется, негласно подрабатывавший милостыней). Театральный сторож снимал весь этот дом за четыре рубля в месяц. Домишко стоял против университетского сада, на пустыре, заросшем травой и деревьями. Постелью жильцам служила солома. Но к середине зимы последняя годная для жилья комната этого домишки окончательно разрушилась, и компания разошлась.

Гореву пришлось после этого ходить по трактирам, делая вид, что он дожидается товарища, и выслушивать просьбы о выходе... Так проходило время до четырех часов утра, когда начиналась заутреня в монастыре, где можно было погреться и отдохнуть перед архиерейской усыпальницей часов до семи...

Когда после сезона он отправился в Екатеринослав искать счастья, всего капитала у него было два рубля, не считая яркого таланта и обаятельной красоты. Ехал он с почтовыми или с "обратными" за пятачок, слезая за версту от станции, чтобы во время перепряжки, не показываясь на станции, забежать вперед и ждать лошадей для дальнейшего пути...

В Екатеринославе ему повезло. Туда приехал известный впоследствии опереточный артист Родон, тогда игравший первых любовников, и должен был играть только что появившуюся пьесу Островского "Доходное место". И вдруг Родон заболел. Горев чуть не на коленях вымолил у Кандаурова дать ему сыграть за Родона. Этот спектакль был настоящим триумфом для юного артиста. Публика устроила ему овацию, а Кандауров пришел к нему за кулисы и поздравил с переходом на первые роли и с окладом в семьдесят пять рублей в месяц.

Для него это было богатством... С этого дня можно считать начало карьеры Горева. Он быстро завоевал себе большое имя. Лет шесть спустя, когда он гремел в провинции, его выписали в Петербург на Александрийскую сцену. Он дебютировал в "Доходном месте", "Мишуре" и "Блуждающих огнях", где замечательно играл Макса Холмина. Но принят не был. Один актер Александрийской сцены так объяснял, почему его не приняли:

"Если бы сам бог Аполлон принял образ человеческий и превратился в первого любовника, то и тогда Сазонов и Нильский его бы не пустили".

Но на следующий сезон известный режиссер Федоров во время гастролей Горева в Павловске увидал его в роли Армана Дюваля в "Даме с камелиями" ("Дама с камелиями" - популярная пьеса французского писателя Александра Дюма - сына (1824-1895)) и немедленно пригласил его на Александрийскую сцену. Он долго там не задержался, перешел в Москву в Малый театр, и лучшая пора его деятельности прошла там.

Москва любила его и многое ему прощала за его пленительный талант, за широкий, искренний лиризм, за изображение любви, в котором этот в жизни не знавший любви человек не имел себе соперников.

Играть с ним было легко и увлекательно. Из поколения в поколение передается рассказ о том, как в посредственной пьесе Лихачева "В родственных объятиях" всегда плакали настоящими слезами игравшие с ним актрисы. Знаменитой стала его пауза в совсем уж плохой пьесе Рокшанина "Порыв" - пауза, длившаяся по часам минуту, что для сцены исключительно долго. Горев играл роль человека, только что убившего за сценой свою любовницу. Он возвращался на сцену, зажигал папиросу, наливал себе стакан воды и пил, причем слышно было, как слегка стучали о стекло его зубы, - тут замирала не только публика, но и актеры, следившие из-за кулис. Я сама слышала, как во время спектакля в Нижнем старая городская мильонщица-меценатка, сидевшая в ложе рядом со сценой, во время этой паузы, когда в театре была гробовая тишина, на весь театр испуганным голосом воскликнула:

- Мерзавец! Да ведь он убил ее?

И правда, трудно было себе представить, что это игра, что этот бледный как смерть человек не совершил только что страшного преступления.

Горев играл в моей одноактной пьесе из эпохи итальянского Возрождения "Вечность в мгновении", романтичной всем романтизмом моих девятнадцати лет, бродягу-оборванца, человека "со дна", смутно вспоминающего былую жизнь. Что он делал из этой роли! Что это было за вдохновение!

Подобные роли прекрасно играл А. П. Ленский, красивый, талантливый, высококультурный артист. Играя какого-нибудь героя, Ленский отлично отдавал себе отчет в том, к какой эпохе принадлежит герой, в возможностях исторической правды, в стиле. Горев же не знал ничего! Мог спутать эпохи Людовика XI и Людовика XVI, Елизавету Английскую с Елизаветой Петровной, но тем не менее стиль, верность эпохе - все у него было так же отчетливо, как у Ленского. Только творчески бессознательно.

Этот бывший грузчик изображал испанских грандов так, что можно было подумать, будто он явился на сцену прямо из XVI века, от испанского двора.

Один профессор, видевший его в пьесе из византийской жизни ("Теофано" Аверкиева (Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836-1905) - русский драматург, автор "Каширской старины" и других пьес)) в роли императора Фоки, был поражен следующей деталью: Горев уходил из дворцового зала, обернувшись лицом к придворным, отступая назад и не сводя с них глаз. Он спросил Горева: как ему удалось установить эту подробность, какие источники он читал?

Горев ответил ему:

- Ничего я не читал... А вот как посмотрел на их морды, так думаю: того и гляди, пырнут кинжалом в спину - ну, и ушел лицом к ним!

Горев кончил свои дни печально. Ушла его молодость, ушла красота, ушла сила... Он кашлял кровью, у него что-то случилось с глазами, после кровоизлияния, и видевшие его в то время не могли поверить, что это был тот самый "Солнечный бог", который пленял со сцены каких-нибудь пятнадцать лет тому назад. Он покинул Малый театр, скитался опять по частным театрам, по провинции, был в Александрийском театре, но опять там не удержался и только перед смертью вернулся в Малый театр - как больной лев приползает умирать в свою нору... Те, кому он мешал, пока был красив и силен, теперь приняли его равнодушно. Он играл роли стариков и играл их великолепно, но это был уже не тот Горев.

Он умер в больнице в Москве в полном одиночестве. Случайно попавший туда один из знавших его людей услыхал, что "умер какой-то Горев..." Когда он спросил у сестры милосердия, не Федор ли Петрович, она даже не знала имени...

Судьба и к его смерти отнеслась как-то неприязненно: о смерти его Москва не сразу узнала, так как он умер накануне праздника, на другой день газеты не выходили...

Конечно, на гроб его было возложено много венков... А там - "схоронили - позабыли", как говорит Офелия... И не осталось ничего от этой красоты, от этих человеческих слабостей и ошибок, от этого божественного дарования, ничего, кроме воспоминания у тех, кто скоро и сам уйдет из этого мира.

* * *

Полную противоположность Гореву и как человек и как актер представлял А. И. Южин (Александр Иванович Южин (псевдоним князя Сумбатова) (1857-1927) - народный артист РСФСР, выдающийся театральный деятель, актер и драматург (автор пьес "Измена", "Старый закал", "Джентльмен" и др.). Актер Малого театра с 1882 года. G 1909 года - управляющий труппой Малого театра. В советское время - выборный директор, а затем почетный директор Малого театра).

С детских лет это имя для меня значительно. С годами многое пересмотрелось, переоценилось в отношении к нему, но значительность его актерского образа осталась ненарушенной.

Впервые я увидала его, когда была еще подростком, Е роли Дюнуа в "Орлеанской деве". Я не могла бы сказать что делал и в каких местах роли как поступал Южин, но с тех пор образ Дюнуа связался у меня с образом Южина - тогда стройного, тонкого, совсем еще юного на вид.

Когда мы читаем какое-нибудь классическое произведение и потом видим иллюстрации к нему, мы всегда чувствуем разочарование: Татьяну, Онегина, Анну Каренину каждый представляет по-своему. Если бы можно было снять фотографии с этих представляющихся "очам души нашей" образов, какие различные портреты увидали бы мы! Редко случается так, чтобы изображение художником данного героя или героини совпало с нашей фантазией. Но изображение Южиным Дюнуа осталось у меня в памяти как воплощение молодого рыцаря.

Многие его роли запомнились мне: Мортимер в "Марии Стюарт", Рюи Блаз - Гюго и Дон-Карлос в "Эрнани" (Драма В. Гюго).

Но главным образом как резцом в гранит врезались в молодую память не столько созданные им образы, сколько все те великие слова, провозгласителем которых являлся Южин. Тогда неопытность заставляла смешивать образ, данный поэтом, с самим актером, и актер казался прекрасен... Критика часто упрекала Южина в том, в чем злейший враг не мог бы упрекнуть Горева: в холодности, и "читке", декламационном пафосе. У него не было и того, что дано было Ермоловой: она самые высокопарные, декламационные роли читала так, что зритель совершенно забывал форму слов, а чувствовал только их вечную истину. При этом Ермолова никогда не упрощала, не обедняла стиха, не сводила его к прозе, и, однако, казалось, что иначе не могла говорить и не говорила ни Мария, ни Иоанна, ни Имогена... Но читка Южина, может быть, именно своей вескостью, отчетливостью каждого произносимого им слова достигала большого впечатления. Я помню ясно, как молодое воображение, умевшее подставлять собственные порывы под слова возмущения и призыва к свободе, трепетало при его рассказе о страданиях угнетенной Фландрии, сопоставляя ее страдания с страданиями родины, и от его монологов зажигалось духом борьбы.

С течением времени я отдала себе отчет, что играть героические роли Южину помогали только огромная сила воли и любовь к театру, но, в сущности, его призванием были роли характерные, и в таких вещах, как "Волки и овцы", где он играл хищника Беркутова, или "Стакан воды", где он играл Болингброка, тонкого царедворца, он был неподражаем.

В комедийных ролях Южин иногда блистал. Как он играл, например, Телятева (Телятев - персонаж из пьесы А. Н. Островского "Бешеные деньги"), как в этом старом легкомысленном кутиле умел оттенить те черты наивного добродушия, которые совершенно не были свойственны Южину в жизни!

Над ролями своими он работал упорно и долго. Он сам говорил о себе, что тогда доволен ролью, когда "объездит ее, как непослушного коня", и объезжал он свои роли долго, все время, пока играл их.

Так он работал над Чацким в продолжение многих лет, пока не перешел на Фамусова.

Я встречалась с Южиным в течение всей жизни, видела в очень многих ролях, но если бы я не видала его на сцене, я бы все равно всегда его помнила: он первый принес мне известие о событии, бывшем краеугольным камнем моей жизни и изменившем все ее течение. Я упоминала уже о том, как я, шутя, написала по приказу тетки моей, А. П. Щепкиной, пьеску "Летняя картинка". Я смотрела на это, как на забаву, и думала, что она разделит судьбу драм из мексиканской жизни, писавшихся мной по заказу моего маленького двоюродного брата. Но, помимо меня, Черневский направил пьеску по инстанциям, и вот произошел следующий разговор у меня с Южиным.

Я в то время играла у Корша (Федор Адамович Корш (1852-1921) - антрепренер. В 1882 году организовал в Москве драматический театр, известный под названием "Театр Корш", просуществовавший до революции), не представляя себе, что Щепкина может зарабатывать себе хлеб чем-нибудь, кроме сцены. Но особого влечения к театру я, несмотря на успех, которым пользовалась, изображая разных девочек и мальчиков, не имела.

Как-то пришла я на благотворительный концерт в Малом театре, ко мне подошел Южин. Я вспыхнула от удовольствия (это было еще время поклонения Рюи Блазу). Он снисходительно-ласково улыбнулся:

- Вас можно поздравить?

- С чем? - удивилась я.

- Как... разве это секрет?

- Если секрет - то от меня самой. О чем вы говорите?

Он еще немного помучил меня и потом, видя, что я его действительно не понимаю, сказал:

- Так ведь сегодня театрально-литературный комитет единогласно одобрил вашу пьеску "Летняя картинка".

Что со мною сделалось!.. Так я узнала о судьбе моей первой пьески, которая и может считаться началом моей литературной деятельности. Таким образом, важнейший момент моей жизни связан у меня с Южиным.

Вступив в литературную среду, в компанию "Русской мысли", "Русских ведомостей" и "Артиста"... ("Русская мысль" - газета, выходившая в Москве с 1901 по 1916 год. "Русские ведомости" - московская газета, выходившая с 1863 по 1918 год. "Артист" - театральный и музыкальный журнал, издававшийся в Москве с 1889 по 1895 год) я стала часто встречаться там с Южиным, бывшим желанным гостем в этих кругах.

Вот тут надо сказать, что за мою жизнь я была свидетельницей эволюции в отношении общественности к артистам, которая началась еще при Щепкине и продолжалась при Южине.

Южин один из первых пришел на сцену из так называемого "высшего общества" и, главное, принес с собой высшее образование. До Южина актер с высшим образованием был редкостью. Южин резко отличался от симпатичного, но бесшабашного и полусознательного типа актеров, изображавшегося тогда на сцене и в литературе. Всегда корректный, безупречно одетый, вежливый, он был далек от мочаловских или горевских падений и взлетов. Тот тип актера имел свою прелесть, но он был порождением обстоятельств, эпохи, и мне всегда приятно было убеждаться в исключительно хорошем отношении к актеру в лице Южина и "общества" и, главное, общественности. Уважение, высказываемое ему, поднимало все актерское сословие. А ведь до него на актера принято было смотреть отчасти как на парию. Если девушка из "общества" влюблялась в актера, семья оплакивала ее как погибшую. В этом была доля справедливости: тогда женщины из интеллигентных кругов часто шли на сцену, видя в этом единственно свободный для женщины путь к самостоятельности и деятельности, - все другие были для них закрыты или почти недоступны; а мужчины, за редкими исключениями, шли на сцену только тогда, когда им не удавалась другая карьера. Конечно, я не говорю о тех искони театральных семьях, дети которых, естественно, тянулись к сценической карьере.

Южин, в котором студенческая молодежь чувствовала "своего", товарища, был ее любимцем. Он широко шел ей навстречу, не отказывал никогда в участии в концертах в пользу землячеств (Землячества - студенческие организации материальной, культурной и учебной взаимопомощи. Для пополнения своих средств землячества организовывали благотворительные концерты, где участвовали видные артисты) и не боялся высказывать свои убеждения.

Вспоминается мне безмятежный май в Судже, во время щепкинских празднеств (Щепкинские празднества. - В 1895 году отмечалось 100-летие со дня первого появления М. С. Щепкина на сцене (в школьном спектакле "Вздорщица" Сумарокова в уездном училище в г. Судже, Курской губернии). Празднества начались в Москве торжественным спектаклем Малого театра (на сцене Большого театра) с участием Яблочкиной, Горева, Южина и др. и в Петербурге спектаклем Александрийского театра с участием Савиной, Стрельской, Давыдова и Варламова. 9 мая в Судже был торжественно открыт памятник М. С. Щепкину, а 10 мая дан юбилейный спектакль с участием крупнейших актеров Малого театра) в 1895 году. Вспоминается, как знаменитые курские соловьи заливались взапуски с дивным голосом Ермоловой и аккомпанировали Шиллеру. Вспоминается, как в момент открытия памятника Южин взволнованно читал стихи в честь Щепкина, - вспоминается его гордое и радостное лицо в этот для него сугубо торжественный день, когда Россия поставила первый памятник русскому актеру. Высоко встала в тот майский день русская сцена, и Южин словно предчувствовал ту роль, которую будут в дальнейшем играть русские актеры.

Одну из красивых страниц в жизни Южина составляют его отношения с Александром Алексеевичем Остужевым (Александр Алексеевич Остужев (1874-1953) - народный артист Союза ССР, актер Малого театра с 1898 года), одним из лучших артистов Малого театра. Я знаю о них со слов самого Остужева. Как-то разговорившись, он с большим волнением рассказал, какую роль сыграл Южин в его судьбе.

Остужев свое детство и юность провел в Воронеже, тихом городе на берегу Донца. Был сыном скромного железнодорожного служащего. Знал в детстве лишения и нужду, но знал и радости: игры с товарищами, купанье и уженье рыбы в быстром Донце, приезды в город цирка "на ярмарку...

Но главной его радостью с детских лет стал театр. Воронеж - город театральный, туда часто приезжали столичные гастролеры; и вот в течение нескольких лет Остужев был одним из тех подростков, которые непременно бывают при каждом театре: смотрят с обожанием на актеров, бегают им за папиросами, помогают рабочим устанавливать декорации и бесконечно горды и счастливы, если их оденут в костюм пажа, или чертенка, или "поселянина" и загримируют. Оки с волнением и замиранием сердца вступают на заветные подмостки... Мало-помалу Саша сделался неотъемлемой принадлежностью театра. Режиссеры стали пользоваться им для маленьких ролей. Он вырастал стройным, красивым юношей, с особенно мелодичным голосом. К ролям относился благоговейно, тщательно обдумывал костюм, грим, но часто его интерес к игре гастролеров и увлекающийся темперамент играли с ним неприятные шутки: то он заслушается артиста и пропустит свою реплику или момент ухода, или же в сцене дуэли забудет вовремя упасть и "умереть" и продолжает ожесточенно биться с противником. Понятно, это вызывало негодование важных гастролеров, и ему сильно доставалось от них. Несмотря на это, он был так полезен, что его продолжали занимать.

И вот наступил знаменательный день в его жизни: в Воронеж приехал Южин. Остужеву поручили маленькую роль в "Эгмонте" Гёте. Южин, в отличие от других гастролеров корректный и вежливый со всеми одинаково, позвал к себе юношу и заговорил с ним как с равным, чем немало поразил его. Он объяснил ему и суть пьесы и важность для нее этой маленькой роли. Остужев был очарован Южиным, взволнован, он впервые столкнулся с настоящей культурой. Он вложил всю душу в свой монолог. Когда он стал разгримировываться, за ним пришли от Южина. Сердце у него так и ёкнуло: он привык, что его вызывали только за тем, чтобы намылить голову. Неужели он опять в чем-нибудь провинился? С трепетом Остужев вошел в уборную Южина - тот встал ему навстречу и... обнял его! Потом он долго говорил с ним, расспрашивал об его планах, обстоятельствах и закончил словами; "Не предпринимайте без меня ничего. Ждите письма".

С тех пор жизнь юноши стала сплошным ожиданием. Он кончил ученье, поступил на службу на железную дорогу, как и его отец, а сам каждое утро просыпался с бьющимся сердцем: "Напишет? Забыл?" Прошло месяца два, он уже стал терять надежду - и вдруг на его имя пришло письмо. Два дня Остужев не решался распечатать письмо, носил его в кармане и не смел узнать своей судьбы... А она действительно заключалась в этом конверте. Южин звал его в театральное училище при Малом театре.

Существует письмо Южина к его другу - писателю П. П. Гнедичу, в котором он сообщает, что нашел "настоящее сокровище", и отмечает "душевную красоту таланта, лирическую силу, моральную чистоту его образа - милую задушевную красоту, сдержанную, не показную" юного актера. Примечательно, как Южин, достигший благодаря уму, труду и культуре большого положения, без зависти готовил себе молодую смену.

Остужев решил ехать. Его непосредственный начальник-инженер дал ему отпуск, обнял его и обещал, что в случае, если его не примут в училище, он возьмет его обратно. Воспользоваться этим Остужеву не пришлось!

В Москве Южин устроил ему стипендию в триста рублей в год и освобождение от платы за училище. Юноша с головой ушел в работу. На триста рублей в год просуществовать было трудно - Южин учел это и заставил Остужева ежедневно обедать у него. Он заинтересовал молодым талантом своих друзей - замечательного артиста А. П. Ленского и литератора Вл. И. Немировича-Данченко (Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1943) - народный артист Союза ССР, выдающийся театральный деятель, драматург, режиссер и театральный педагог. С 1890 года преподаватель, а затем заведующий драматическими курсами Филар-монического училища (ныне Государственный институт театрального искусства). В 1898 году вместе с К. С. Станиславским основал Московский Художественный театр. На протяжении сорока пяти лет был директором-распорядителем, заведующим репертуаром и режиссером МХТ). Вместе с Южиным они стали его учителями. Ленский внушал ему то соединение глубин реализма и высот романтики, которое было отличительным свойством игры его и М. Н. Ермоловой; Немирович-Данченко учил сдержанности. Остужев работал, буквально осуществляя завет, написанный ему Южиным на своем портрете: "Работать, работать всю жизнь - не покладая рук".

Вскоре под этим руководством он сыграл Жадова в "Доходном месте", Ромео - роль, вылившуюся у него в лирическую песнь ликующей молодости, любви и гибели счастья. Потом - роль Незнамова в "Без вины виноватые", где по силе чувства и искренности он оказался достойным партнером Ермоловой, очень любившей играть с ним. Он стал одним из первых артистов Малого театра. Современный зритель знает Остужева и еще несколько лет назад видел его замечательное исполнение ролей Отелло и Уриэля Акосты. Он достиг в них большого творческого подъема и блеска. Невольно вспоминается мне - тоже из его рассказов, - как он мальчиком лет двенадцати благодаря старшему товарищу впервые познакомился с Шекспиром, прочитав "Отелло". Он знал, что Отелло поступил "ужасно", но ему было жаль Отелло. Много лет спустя он сумел эту жалость передать зрителям, когда играл Отелло - не диким африканским зверем, но человеком с чистой и доверчивой душой, обреченным на трагедию одиночества...

В образе Уриэля Акосты Остужев давал огромное благородство и мужество борца за идею. Он писал в связи с этой постановкой: "Как я счастлив, что создаю то, что может волновать людей, как я рад за эти стены, за то, что наш театр делает большое дело". Действительно, он был рад не только за себя, за свой успех - но за театр, так как он принадлежит к той славной плеяде артистов, которые "любят искусство больше себя". Если бы Южин увидал своего ученика в этих ролях, он бы особенно гордился им, и ему мы обязаны этим прекрасным артистом.

Я не сравниваю Остужева с величайшим Бетховеном; однако их роднит общее несчастье и одинаковое отношение к нему.

Остужеву тяжелая болезнь фатально повредила слух, когда он был еще в расцвете сил, таланта и красоты, и он неуклонной энергией в труде и силой воли, так же как Бетховен, победил недуг. Но, может быть, великому композитору это было даже несколько легче. Он имел дело с инструментами, которые знал великолепно, мог представить своим гениальным воображением каждый оттенок их звучания и мысленно "слышал" то, что он воплощал в нотных знаках. Остужеву приходится иметь дело только с одним инструментом - собственным голосом, которого он не слышит. И, однако, путем изумительного овладения техникой голосового аппарата он достиг того, что голос повиновался ему, сохранил все свои модуляции - то нежные, то гневные, то скорбные, никогда не слишком громкие или слишком тихие. Никто, не знающий об его недуге, не мог бы его заподозрить, да и знающие могут наслаждаться редкой красотой его голоса и преклоняться перед силой духа этого артиста. Достаточно представить себе, что ему нужно знать не только свою роль, но и все роли своих партнеров, помнить каждое их восклицание, каждую паузу... Но, может быть, Остужев и прав, высказывая ту мысль, что такие люди, как он, "больше сосредоточены в самих себе, больше думают, глубже заглядывают в тайники человеческой души". Как сумел Остужев заглянуть в эти тайники человеческой души, достаточно доказали нам его Отелло и Уриэль Акоста.

Культурность Южина была его огромным достоинством, принесшим много Малому театру. Я уже говорила о том, что критика считала его актером не эмоциональным, холодным. Но, подводя итоги, я должна обратить внимание на одну вещь: критика упустила из виду, что Южин вошел в Малый театр в такое время, когда его артисты представляли совершенно исключительное созвездие светил, - не стану повторяться, перечисляя имена, бессмертные в истории театра, - и вот в этом-то хоре он сумел занять прочное место.

Быть Дюнуа для Орлеанской девы - Ермоловой, Мортимером для нее - Марии Стюарт, - это очень ответственно, и, однако, он с этим справлялся.

Ермолова в первые годы совместной работы не чужда была критического отношения к Южину. Очень уж различны были их индивидуальности. Мария Николаевна сама говорила, что "роль владела ею", а он стремился "овладеть ролью".

Но шли годы, менялся репертуар, и Южин стал приятным ей партнером.

Чем старше становились они оба, тем ближе связывало их прошлое любимого театра, тем полнее становилось взаимное понимание. Эти бывшие не всегда дружественные "любовники" стали любящими друзьями. В последние годы его посещения участились и из прежних официальных визитов превратились в интимные беседы. Мария Николаевна ждала его, просила приготовить "что-нибудь повкуснее" и не утомлялась, когда он засиживался у нее. Он советовался с ней, делился своими планами... и когда я видела, как склонялась поседевшая голова старого "рыцаря" над дрожащей рукой его "королевы", меня всегда волновало это.

Говоря о культурности Южина, я должна упомянуть, как в эпоху безвременья и свирепствования цензуры он старался найти созвучность между репертуаром Малого театра и пробуждающимся интересом зрителя к новому, революционно звучащему репертуару. Правда, это почти никогда не удавалось ему. Как-то он, полушутя, встал перед Ермоловой на колени, чтобы упросить ее играть андреевскую "Анфису" ("Анфиса" - пьеса Леонида Николаевича Андреева (1871- 1919)) казавшуюся тогда необыкновенно смелой пьесой... "Анфису", конечно, начальство запретило. Хотел он поставить и мою пьесу "Счастливая женщина", в которой последний акт происходил в Сибири, где герой был в ссылке, и потому был запрещен, так что пьеса появилась в измененном виде. Но так как она все же была из быта революционеров, то, как он писал в "Ежегоднике", "дирекция не сочла возможным поставить ее из-за левого направления".

Южин был не только актер -он был и драматург: собственные его пьесы, о которых надо было бы говорить отдельно и долго, всегда стояли так или иначе на "защите угнетенных" и "чувства добрые стремились пробуждать" - все, кончая "Изменой", этой данью его прекрасной родине.

Южин был первым, принесшим мне весть о моей первой пьесе, и он же хотел играть последнюю написанную мною пьесу "Отыгравшие". Это был один акт, изображавший встречу двух людей, когда-то игравших вместе первые роли, любивших друг друга и по прошествии тридцати лет встретившихся в театральном убежище и с трудом узнавших друг друга в конце жизни. Как сейчас помню, уже в начале 20-х годов я встретила ею на Тверской в цветочном магазине. Он подошел ко мне и сказал:

- Я прочел ваших "Отыгравших" и - верьте мне, что это не фраза, - плакал над ними. Если Мария Николаевна сможет их сыграть, я буду играть с ней.

Мария Николаевна была уже так слаба, что не решилась брать новую ответственную роль, и этого не случилось. Я воображаю, какое бы это было редкое исполнение, и жалею, что это осталось несбывшейся мечтой.

С годами Южин очень изменился. Та рассудочность, которую ему ставили прежде в укор и которая действительно не шла как-то к молодости, превратилась в умудренность и спокойную силу. По мере того как он отходил от ролей молодых любовников и играл роли характерные, резонеров и комедийные, выявлялись его мастерство и присущие каждому его образу обдуманность и значительность. Произошла в нем перемена и внешне. Он стал как-то весь гораздо крупнее, голова стала массивнее, черты лица тоже укрупнились и приобрели ту характерность, какой не хватало в юности. Он производил впечатление мощи, я бы сказала - монолитности, и если раньше он мог бы служить моделью для живописца, то теперь был прекрасной моделью для скульптора.

Одним из последних образов Южина, запомнившихся мне, и вместе с тем последней ролью, в которой я его видела на сцене, была роль боярина в "Василисе Мелентьевой" ("Василиса Мелентьева" - историческая пьеса А. Н. Островского), сыгранная им для товарища, справлявшего свой юбилей. Южина уже тогда подтачивал недуг (тяжелая сердечная болезнь), он очень редко выступал. Эту почти бессловесную роль он поднимал на высоту большого художественного произведения. Им можно было любоваться и смотреть на него, как на картину Репина: грим, костюм, выражение лица - все давало исторически безупречный образ. Мы с дочерью Ермоловой, Маргаритой Николаевной, не выдержали и пошли за кулисы благодарить его. Южин понял, что это была не фраза, что мы способны были оценить тo, что он вложил в этот один свой выход, и необыкновенна приветливо отнесся к нашему порыву.

После революции Южин всячески старался способствовать рождению нового театра и отдал этому все свои последние годы.

Его напряженная работа была поистине изумительна. Сцена, общественная деятельность, литература... Он мужественно справлялся со своей жизнью, не отказываясь ни от каких трудностей, ни на минуту не позволяя себе уйти от исполнения своих обязанностей.

Помню, как перед своим отъездом для лечения за границу он пришел проститься с Ермоловой на Тверской бульвар.

Она уезжала на дачу, и он остался посидеть у нас. Стал рассказывать о своей новой пьесе - "Рафаэль", которую мечтал поставить по возвращении. Мы знали, что он болен, обречен... И, слушая его, я мысленно просила себе у судьбы способности так же увлекаться любимой работой, как этот усталый, приговоренный к смерти человек... Я думала: как красиво он кончает свою жизнь!

Это действительно был конец его жизни. За границей он стал чувствовать себя немного лучше. Продолжал работать над "Рафаэлем". Мария Николаевна Сумбатова, вдова его, рассказывала мне о его конце.

17 сентября был день его рождения: ему исполнилось семьдесят лет. С утра он сел за письменный стол. Она принесла ему розы. Он сказал:

- Какая красота! - и благодарно улыбнулся своей старой подруге. Поцеловал ее руку - и принялся писать.

Она оставила его, а когда через несколько времени опять вошла в его комнату, увидала, что он сидит неподвижно, склонив голову на руки.

Она подошла к нему: лицо его было спокойно - он был уже мертв.

Она привезла его, как когда-то Иоанна безумная Филиппа прекрасного, из Франции в Россию морем - через его родную Грузию, которая торжественно встретила и проводила прах его.

Мария Николаевна Сумбатова-Южина, рожденная Корф, была женщина значительная и выдающаяся. Родом она из очень интеллигентной семьи. Отец ее был человек передового образа мыслей, глубоко порядочный, образованный и любивший искусство. Он не воспрепятствовал своей дочери пойти на сцену, и она молодой девушкой поступила в Малый театр: Таланта у нее большого не было: я помню ее в так называемых "салонных ролях". У нее были правильные черты, прекрасные манеры, сохраненные ею до глубокой старости. Я никогда не забуду, как она как-то у себя, уже больная и ослабевшая, встала навстречу входившей гостье много моложе ее, и когда мы ее упрекнули, зачем она встает, она шутливо ответила:

- Да это ведь не я встаю - это мое воспитание встает!

Когда она вышла замуж за Южина, то покинула сцену.

Тут выявился ее главный талант: настоящей, действенной любви. Это ведь тоже талант. Судьба ее была трудной... Тихо, почти незаметно для окружающих, она шла рядом с ним; переписывала его пьесы, помогала ему вести переписку, была доброй советчицей и не стесняла его свободы ни в чем.

И вот проходили годы - оба состарились; она к старости, как это часто бывает с не поражающими в молодости красотой женщинами, стала красивее - жизнь выявила черты благородства, присущего ей.

Бури улеглись. Она, за всю свою жизнь никогда не взглянувшая ни на одного мужчину, кроме своего мужа, могла успокоиться в полном единении с ним.

Но недолго длилась ее счастливая полоса - он умер, и с ним умерла ее личная жизнь. Вот тут началось время, в которое я особенно оценила ее. Она не умерла душевно, не погрузилась в бесцельное отчаяние: она стала жить его памятью.

В том же кабинете, где они работали вместе, она устроила нечто вроде музея - поместила там все его любимые картины, портреты, книги. И каждое семнадцатое число она собирала в этом кабинете людей, которые вместе с ней хотели вспомнить о прошлом Малого театра, о деятельности Южина, об его соратниках, - она берегла эти воспоминания как что-то драгоценное и посвящала все свое время чтению и разборке его архива, писем, театральных записок. Я часто присутствовала на этих собраниях. Не особенно большой кабинет бывал переполнен - и всё больше седые, белые головы современников Южина... Бывали там и артисты и ученые. Свои воспоминания читали Дурылин (Сергей Николаевич Дурылин (1877-1954) - профессор, театровед и литературовед, историк Малого и Художественного театров), Филиппов (Владимир Александрович Филиппов - заслуженный деятель искусств, профессор, историк русского театра), Юрьев, я. Мало кто мог отказать Марии Николаевне в ее просьбе привнести что-нибудь в ее сокровищницу. Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня первое посещение такого вечера. В комнате было человек пятьдесят, почти все старые люди, почти все "отыгравшие". Здесь они точно оживали, возрождались. Когда я читала им о Ермоловой, я помню, как тусклые глаза блестели по-молодому, то улыбка, то слезы пробегали по лицам, все они встрепенулись, как поредевший лес осенью вдруг под ярким лучом света притворится весенним и легким шумом приветствует солнце.

Для всех них эти вечера у Марии Николаевны были тем светлым моментом, которого они ждали весь месяц. Каждое воскресенье днем Мария Николаевна собирала избранных и сама читала им что-нибудь из своих воспоминаний или из беллетристики, классической и современной. Чтица она была прекрасная. Я не сомневаюсь, что проживи она дольше - и архив и переписка Южина были бы приведены в порядок и составили драгоценную страницу для историков театра. Но Мария Николаевна тяжело заболела. Физические страдания были часто нестерпимы, но никогда я не слыхала от нее ни слова жалобы. Она знала, что умирает, и жалела только об одном: что не успела справиться с трудным делом - основать музей имени Южина.

За несколько дней до кончины у нее было последнее собрание. Она уже лежала на диване, кругом которого группировались все присутствующие. Приветливая, внимательная, она для каждого находила ласковое слово. Иногда выражение страдания пробегало по ее лицу, она на минуту закрывала глаза - и, опять овладев собою, была внимательной слушательницей и радушной хозяйкой... Все чувствовали, что это последнее собрание, и, уходя, многие плакали.

Я зашла к ней вскоре после этого, принесла цветов. Она простилась со мною так просто:

- Спасибо, что пришли: мы больше не увидимся...

И у меня даже не хватило сил на утешающие слова: я молча поцеловала ее исхудавшую руку, она притянула к себе мою голову, и так мы простились навсегда. Она никогда не была моим близким другом, но я почувствовала ее уход, как уход близкого человека, и сохранила ее в памяти, как прекрасное, цельное явление.

* * *

Еще совсем девочкой, живя в Киеве, я получила письмо от матери, которая описывала мне выпускные экзамены в Филармонии:

"Запомни одно имя, ты еще услышишь его - это будет большая артистка: Елена Лешковская" (Елена Константиновна Лешковская (1864-1925) - народная артистка Республики, выдающаяся комедийная актриса. В Малом театре - с 1888 года).

Щепкинское чутье не обмануло мать: Лешковская стала большой артисткой.

Я запомнила имя Лешковской, а вскоре увидала и самую артистку. Она приехала в Киев в Общество любителей драматического искусства по приглашению моего отца. Тогда многие молодые артисты охотно ездили в провинцию: после того как их принимали по окончании училища в казенные театры, их большей частью долго "выдерживали" на маленьких ролях, и у них не было возможности показать себя. А получив отпуск и уехав в провинцию, они могли там составить себе имя и вернуться в столицу с готовым репертуаром, а иногда и с известностью. Так было и с Лешковской. Она окончила школу с таким блеском, что все кругом только и говорили, что о ней. Автором пьесы, в которой она экзаменовалась, был Виктор Крылов, небезызвестный драмодел, занимавшийся главным образом приспособлением французских и немецких пьес к русской сцене, выдавая их за свои оригинальные произведения, что даже получило в театральных кругах название "окрылять пьесу". На него она произвела такое впечатление, что он удивленно говорил:

- Вот видите, как находятся актрисы! Я не думал, не гадал, пришел смотреть ученицу - и вдруг нашел готовую актрису.

Лешковскую сейчас же приняли в Малый театр. Но, по обыкновению, она там ничего не делала. Ее "выдерживали" - не без влияния других комедийных актрис, которым вовсе не на руку было появление свежего, молодого дарования.

Мой отец приехал в Москву искать актрису для своего кружка, и ему предложили взять эту "инженю (Инженю - актриса на роли юных, наивных девушек) без дела". Она согласилась поехать в Киев. За сезон в Киеве она переиграла множество ролей и пользовалась у публики большим успехом.

Когда она в первый раз пришла к отцу в дом, я была представлена ей, сделала скромный реверанс, как полагалось, и впилась в нее глазами. Она уже тогда мне, подростку, показалась необыкновенно привлекательной. Я навсегда запомнила ее изящную фигуру, так не похожую на фигуры провинциальных дам, весь ее облик, даже ее коротенькую плюшевую пелеринку, как тогда носили, от которой повеяло, как мне казалось, особенными духами.

Она была красива оригинальной красотой - при неправильных чертах лица была очаровательна. Польская кровь, бывшая в ней, сообщала ей ту женственность и изящество, какими отличаются польки, о которых поэт говорит:

Прекрасна, как польская панна, И, значит, прекрасней всего!

Глаза ее показались мне зелеными - я не знаю, так ли это было. Что-то нервное и трепетное в ее голосе действовало на слух, как странная музыка, и вообще вся она была "особенная".

После сезона в Киеве она вернулась в Москву, где ее окончательно приняли в Малый театр с окладом в пятьдесят рублей в месяц. За кулисами подсмеивались:

- Попремьерствовала... Как-то теперь без первых ролей будет?

Как-то за кулисами, где она смотрела пьесу из "щелочки", не занятая в театре, к ней подошел помощник режиссера А. М. Кондратьев, человек грубоватый, и с насмешливой откровенностью сказал:

- А, приехала? Приняли на пятьдесят рублей? Вот теперь и подпирай кулисы!

Гордая девушка вспыхнула и смолчала, а он и не предчувствовал, что через каких-нибудь два - три года она станет одной из первых актрис Малого театра. Первое время ее даже на выхода не занимали, подсмеиваясь, что для премьерши киевского театра это неудобно, и она тосковала без дела и уже думала совсем уйти в провинцию. Но внезапно все изменилось: приехал Крылов ставить свою пьесу "Шалость" - тоже, конечно, переделку, но одну из редких для него, изящную и без всякой пошлости, - и, вспомнив об экзамене Лешковской в Филармонии, дал ей первую роль.

Лешковская играла прелестно, свежо, молодо. Благодаря ее игре пьеса имела большой успех. Пресса расхвалила - и с этого времени началась карьера ее в Малом театре.

Но как-то нечувствительно с ролей драматических "инженю" Лешковская перешла на роли кокеток. Действительно, ее можно было назвать настоящей "гранд-кокетт" - в то время это было особое амплуа. Кокетство - не пошлое, не вульгарное, но врожденное, блестящее, очаровательное - было квинт-эссенцией ее игры. То бессознательное кокетство, каким мы любуемся у маленьких тигрят или горных козочек, не поддающееся определению, но присущее всему ее существу. Ее это несколько огорчало - ей хотелось играть драматические роли, и она не без горечи шутила:

- Надоело мне играть "мерзавок с гардеробом"!

Однако из этих "мерзавок" она создавала шедевры.

Помню ее, например, в роли Глафиры в "Волках и овцах". Эта смиренница, в черном платье, в черном платочке, с опущенными глазами, из которых, когда она вскидывала их, точно вырывались тысячи бесенят, потом, в красном платье, соблазнительная и тревожащая, играющая, как кошка с мышью, с беспомощным Лыняевым, - одна из лучших ролей Ленского, - осталась непревзойденной, и их дуэт с Ленским мог бы служить образцом для других актеров. Особенно жаль, что в те далекие времена не было грамзаписи, так широко применяющейся теперь.

Когда она появлялась на сцене, казалось, будто пьешь бокал холодного, покалывающего шампанского. Ее своеобразный голос, с каким-то внутренним тремоло (Тремоло - вибрирующий звук), словно срывающийся и падающий от внутренней сдерживаемой страстности, долго звучал в ушах. И когда она играла, то можно было словами Ростана (Эдмонд Ростан (1868-1918) - выдающийся французский поэт и драматург) о ней сказать, что в театре

При ней все женщины - ревнивы, И все мужчины - неверны!

Она казалась воплощением Далилы, Цирцеи, сирены (Далила - красавица, обольстившая библейского героя Самсона; Цирцея - царица-волшебница из "Одиссеи" Гомера; сирены - мифические женщины-птицы, зачаровывавшие своим пением): ее привлекательность сразу завораживала зрителя. Ее отличительным свойством была "вечная женственность". Были актрисы талантливее ее, красивее ее, но редко были актрисы очаровательнее ее.

Играла ли она лукавую боярышню XVII века в "Веницейском истукане" ("Веницейский истукан" - пьеса П. П. Гнедича), или испанскую герцогиню в "Собаке садовника" ("Собака садовника" ("Собака на сене") - пьеса классика испанской драматургии Лопе де Вега (1562-1635)), или дворянскую балованную девицу в "Бешеных деньгах", одно общее было во всех ее ролях: она была неотразима... В молодые годы она пробовала взяться за роль вроде королевы в "Эрнани", но она не подходила к таким ролям, не производила впечатления в серьезной драме. Ей иногда, по ее желанию, давали подобные роли, но и публика и она сама оставались неудовлетворенными, и это всегда было каплей горечи в ее сценической карьере.

Мне пришлось близко встретиться с Лешковской в Нижнем, во время той поездки, о которой я уже упоминала. Мы остановились в одной и той же гостинице.

Я ждала увидеть настоящую "львицу", балованную премьершу, о которых пишут в романах, описывая их жизнь, как вечный праздник, со свитой поклонников, цветами и шампанским. Я, конечно, судила по тем пьесам, в которых она так блистала, и по романам из театральной жизни.

А увидела я необычайно скромную, даже слегка суровую на вид молодую женщину, в черном платье, кутающуюся в пуховый платок подобно Ермоловой. Меня это не удивляло в Ермоловой, потому что я знала, что она - исключение, не такая, как все артистки... К Ермоловой, к ее трагическому облику, к ее ролям, задумчивость и суровость как-то шли. Тут же, вспоминая позы, голос, улыбки Лешковской на сцене, я с трудом верила, что это та же самая актриса.

Я заболела тогда и лежала почти все время в сильном жару. Она нередко заходила ко мне в номер справиться о здоровье, принести какое-нибудь питье или апельсин, немногословно, сдержанно спросить, не надо ли чего. У меня путалось в голове то, что я видела на сцене, и то, что я видела наяву, и мне казалось, что это вовсе не та Лешковская, которая играла в театре.

Но это-то и была настоящая Лешковская! Такой она была в жизни: строгая, сдержанная, замкнутая. Жила она очень уединенно, не любила большого общества. И друзей у нее было немного, но те, которые были, отличались всегда внутренним содержанием. Это не были случайные люди, попавшие к ней неизвестно почему и как-то "прижившиеся" у нее, как это часто бывает в театральной среде. Между прочим, она была хороша с писательницей Р. Хин, которая тоже обращала внимание на ее редкую нелюбовь играть какую-то роль в жизни. Она хотела вне сцены не быть профессионалкой, не стоять в центре внимания, а самой быть зрительницей, читательницей, слушательницей. Она прекрасно знала литературу; между прочим, любила северных писателей - любила Ибсена (Генрик Ибсен (1828-1906) - великий норвежский драматург. В Малом театре шли его пьесы: "Северные богатыри", "Ион Габриель Боркман", "Борьба за престол", "Привидения", "Нора", "Эдда Габлер") настолько же, насколько Ермолова не принимала его, интересовалась философией - до театральной школы она была на высших курсах. Много жила за границей, особенно в Италии. Любила музыку и не пропускала ни одного хорошего концерта.

Эта соблазнительница, кокетка на сцене, владевшая в совершенстве всеми чарами искусства покорять, умевшая приказывать своим глазам, улыбке, в жизни была монашески строга. Внимание к ней вне сцены точно коробило и оскорбляло ее, она не допускала никаких ухаживаний поклонников. В этом она тоже Шла по пути Ермоловой, но, тогда как у Ермоловой нелюбовь к поклонению и восторгам являлась следствием смиренного углубления в себя, как в некий священный сосуд, полный вдохновения, за которое отвечает не она, а создавшие ее силы, и потому она не заслуживает благодарностей, у Лешковской это вытекало из огромной гордости и некоторого презрения к восхищению, неполноценность, а иногда и неискренность которого улавливала часто ее чуткая душа.

Личная жизнь Лешковской сложилась очень несчастливо. Она любила человека, который также любил ее; он был женат, глубоко ценил и уважал свою жену, которой многим был обязан, и ей пришлось довольствоваться в его жизни вторым местом. Это прибавляло большую горечь и в ее жизнь и в ее отношение к людям.

Она упорно отказывалась от всяких торжеств, юбилеев, чествований, говоря, что слишком хорошо знает цену официальным восхищениям и восхвалениям, чтобы принимать их. Она оставалась намеренно в тени. Но раз поверив кому-нибудь, она уже не отнимала своего чувства. Так, Ермолова своим отношением к ней, своей искренностью в конце концов завоевала ее гордое сердце, и ей она поверила. Особенно это сказалось к концу жизни, когда она тяжело заболела. Ермолова всегда была тем, что англичане называют "друг в минуту нужды".

Жизнь свою Лешковская кончала тяжело. Болезнь доставляла ей страшные физические страдания, а окончательный разрыв с любимым человеком подтачивал душу. Пока она еще могла играть, в редкие промежутки физического здоровья, она любила заниматься с молодежью. В противоположность Ермоловой, которая говорила: "Я никогда не могу сказать, как надо, я могу только показать", Лешковская увлекалась занятиями, работала в студии имени Ермоловой и отдельно с некоторыми артистками, например с В. Шухминой.

В последние годы я нередко бывала по поручениям Ермоловой у нее дома, в ее скромной, но уютной квартире, в нижнем этаже дома на улице Белинского, в которой она жила чуть ли не с начала работы в Малом театре. Бывала я у нее как раз в то время, когда с нее писала портрет художница Ржевская.

К тому времени она успела сыграть такие роли, как Гурмыжскую в "Лесе", вызвав большое восхищение Ермоловой тем, как она сумела "отойти от самой себя", еще несколько ролей "старух", но и тогда мысль о старости, несмотря на измученность лица, не приходила в голову, когда я смотрела на нее. Ни грусть, ни болезнь не могли стереть в ней необыкновенного изящества ее черт, фигуры, позы, мягких, серых тонов ее одежды и меха, в который она зябко куталась: "вечная женственность" не покидала ее, а внешнее изящество брало свои истоки в изяществе ее души.

И только мучительно-печально было видеть, как эта женщина, созданная, казалось, для блеска и солнца, безрадостно доживала свои дни. И ушла - точно с упреком судьбе, давшей ей все, чего может желать женщина: талант, красоту, успех - все... кроме счастья.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'