"Гамлет"

Теперь все силы театра, прежде распыленные и несобранные, сосредоточились, наконец, на репетициях "Гамлета". И МХТ приступил к осуществлению замысла Крэга. Предстояло разгадать загадку Шекспира. До этого велись репетиции отдельных сцен, режиссеры Л. А. Сулержицкий и К. А. Марджанов (под общим руководством К. С. Станиславского) занимались с актерами их ролями по методике "системы", искали "психологические куски", "желания", "круги приспособлений", "лучеиспусканий", "лучевосприятий" и пр. Параллельно по эскизам Крэга строились ширмы, мастерились костюмы, устанавливался свет. И тут вскоре оказалось, что осуществить все, о чем мечтал Крэг, невероятно трудно.

Действительно, концепция Крэга могла смутить не только Художественный театр, но, пожалуй, и весь театральный мир тех лет. В сущности, это была идея создания символического театра, не лишенная крайностей и противоречий, но несущая в себе и серьезные открытия. И Станиславский работал над осуществлением ее с полной верой в то, что она способна, как некогда спектакли мейнингенцев, открыть для него новую эпоху в истории театра. Казалось, его собственные поиски последних лет, интуитивные и разрозненные, приобретали под влиянием Крэга необходимую концентрацию и целеустремленность.

Исходной мыслью Крэга было желание поставить "Гамлета" не как реальную пьесу, действие которой могло происходить некогда в средневековом замке Эльсинор среди исторически достоверных персонажей, а как отвлеченное от своей эпохи, поэтическое общечеловеческое представление, равно близкое всем людям и временам, а значит и современности. Тот разрыв мечты и действительности, который был личной трагической темой английского режиссера и который так часто возникал в поэтическом ряде созданий русского режиссера, здесь претворялся в конфликт духа и материи.

Гордон Крэг

"Шекспир, его земля - есть земля воображаемая... земля мечты*" - говорил Гордон Крэг, раскрывая свой замысел "Гамлета" Станиславскому. В этом воображаемом мире существует один лишь дух - Гамлет. Сам "Гамлет есть дух, а все, что окружает его, есть материя". "Весь смысл пьесы - это борьба духа с материей, невозможность их слияния, - одиночество духа среди материи**". Поэтому спектакль должен стать "монодрамой", и публика будет смотреть на сцену "глазами Гамлета", видеть короля, королеву, двор "не такими, как[ие] они на самом деле, а только такими, какими они представляются Гамлету***".

*("Гамлет". Режиссерская экспозиция (1909-1911). Запись беседы 24 апреля 1909 rv Музей МХАТ, архив К. С., № 1279 (запись Л. А. Сулержицкого).)

**("Гамлет". Режиссерская экспозиция (1909-1911). Запись беседы 24 апреля 1909 rv Музей МХАТ, архив К. С, № 1279 (запись Л. А. Сулержицкого).)

***("Гамлет". Режиссерская экспозиция (1909-1911). Запись беседы 24 апреля 1909 rv Музей МХАТ, архив К. С, № 1279 (Запись 16 апреля 1909 г. № 1278.).

"Вся трагедия Гамлета - это его одиночество. А фон для этого одиночества - "двор", мундирный мир... И в этом золотом дворе, мундирном мире не должно быть разных индивидуальностей, как это было бы в реальной пьесе. Нет, тут все сливается в одну массу. Отдельные лица, как у древних мастеров живописи, должны быть закрашены одной кистью,, одной краской" 4.

***("Гамлет". Режиссерская экспозиция (1909-1911). Запись беседы 24 апреля 1909 rv Музей МХАТ, архив К. С, № 1279 (слова Крэга).

В золотом материальном, мире Гамлет проходит свой путь к смерти, совершая очистительную жертву. Он совершает "очищение" окружающей жизни не столько своими поступками, действиями, сколько своей любовью, своим "благородным духом". Поэтому "основная идея Гамлета - торжество любви*". "Гамлет - пример того, - пояснял режиссер, - как можно достигнуть всего путем любви. Он в течение одного месяца облагородил Данию, а Наполеон не сделал этого во всю свою жизнь".

*(Здесь и далее цит. запись беседы Крэга с исполнителями 17 марта 1910 г. Тетрадь № 3 (запись К. С. Станиславского). Музей МХАТ, архив К. С.)

Гамлет не был ни слабым, ни сумасшедшим, он был "замечательным человеком. У него была возможность жениться на Офелии, сесть на престол, - но он этого не сделал". Сумасшедшим он только притворяется и потому торопится предупредить об этом друзей. Но "люди не понимают его", как всякого благородного, идеального человека. Надо "отойти от; обычного черно-мрачного Гамлета", от рассудочности исполнения. Показать его светлым, сияющим, облаченным в белые или серебряные одежды, смотрящим чаще вверх.

В мысленном взоре Крэга образ Гамлета связывался с образом Шелли. Гамлет?, который "хорошо видит и чувствует пошлость", казался ему похожим на юношу Делли, который тоже "восставал против пошлости". При этом "Крэг показывал портрет Шелли и восторгался тем, что он был бунтовщиком", рассказывал, что в Оксфорде сохранилась его комната, где на полу валялись рукописи, дорогие издания книг, химические препараты, и по всему чувствовалось, что здесь "он искал истины". Бунтарский дух, дух поисков истины, который "слишком революционен" для таких типов, как Полоний, и был очищающим началом пьесы. "Пока движется пьеса, - говорил Крэг, - видно, как постепенно Гамлет все очищает". Но действует он не насилием и убийством, а только добром и любовью: "он достиг всего только любовью", - повторял режиссер.

Путь поисков правды, который проходит герой, не завершается утверждением истины в конечной инстанции. Для Гамлета каждая новая мысль, каждое открытие - лишь полуправда. Именно поэтому он колеблется и не может действовать. В этом Крэг и видел разгадку сомнений Гамлета. "Должна же быть у человека какая-нибудь руководящая нить, хотя бы в смысле книжной веры, - пояснял он. - Принять что-либо и остановиться - это уже импульс к решению и начало действия. Все великие люди, совершая великие дела, принимали полуправду и останавливались на ней. Поэтому они могли решать и действовать. Гамлет же, принимая все, ни на чем не останавливается. Вытекающая отсюда нерешимость Гамлета отражается на каждом его действии*".

*(Здесь и далее цит. "Общие замечания Крэга. Тетрадь № 1" (запись К. А. Марджанова). Музей МХАТ, архив К. С.)

"Если бы не появился Дух, то месяцев через шесть Гамлет ушел бы от двора и стал спокойным, тихим философом". Исходный толчок трагедии - приход Тени отца Гамлета, вторжение инфернальной силы. "Впечатление, произведенное на Гамлета словами Духа, очень важно для всей пьесы, - настаивал Крэг, - а потому хотелось бы, чтобы в разных местах па протяжении всей трагедии оно напоминалось. Это можно сделать с помощью света: Гамлет видит, как кто-то в отдалении крадется и убивает, или другой какой-либо картиной, мучающей Гамлета..."

Призрак должен быть не "театральным", а "настоящим", так, чтобы зрители поверили "в его действительность". "Можно это сделать?" - "пугливо и по-детски спрашивал Крэг, точно боясь, что он сказал что-то глупое, не практическое и годное только для мечтаний, - посмеивался Станиславский. - В другие дни, точно разочаровавшись в возможности такого настоящего призрака и вспомнив всегдашнюю муку сценического деятеля, - заключающуюся в том, что приходится творить дух из грубой материи, - Крэг усиленно настаивал на том, что дух - это реальная трагическая фигура, возбуждающая одновременно и жалость, и ужас...*"

*(Здесь и далее цит. заметки К. С. Станиславского в тетради № 1.)

Крэгу "хочется дать впечатление трагизма мертвеца реальными впечатлениями, и потому, пожалуй, он впадает в ультрареализм и с его помощью пытается дойти до отвлеченности", - замечал Станиславский. Дух "прям, потому что окоченел, как труп. Это скелет, изглоданный червями. Лишь куски мяса висят местами на костях (средневековая живопись - "смерть"). Это кости его скелета светятся и блестят от таинственного загробного света (а не латы). Дух запутан в какие-то материи, которые опутывают его ноги и мешают ему ходить... Ему хочется порвать эти путы. Это изодранный саван, полотна, которыми бинтовали покойников в гробу.

Transit gloria mundi* - выражает вся фигура этого лучшего из людей, в котором теперь живет одна его прекрасная и страждущая душа с рваными, истлевшими, бренными остатками материи, которые когда-то были прекрасны и царственно величавы...

*(Так проходит мирская слава (лат.).)

Повторяю, - неоднократно восклицал Крэг, хватаясь за свои длинные волосы и с отчаянием откидываясь назад, - это очень важная и трудная роль, так как он должен изобразить человеческую фигуру - и не быть человечным в этом реальном образе".

Дух, как мысль, "то появляется, то исчезает за углом" (Крэг предполагал это осуществить с помощью двойников). Скрывается он незаметно в стену, и на месте его исчезновения постепенно тает световая тень.

"То, что случилось, не поддается восприятию и анализу человеческого, материального мозга, - продолжал Крэг, - поэтому чувство старается понять сверхчеловеческое. Отсюда является мистическое настроение..."

Итак, Крэг предполагал весь спектакль начать с появления призрака. Ему хотелось в этой постановке обойтись совсем без занавеса. Зрители, наполняющие зал, могут видеть на полуосвещенной сцене высокие ширмы*. Слуги просцениума в костюмах цвета декораций устанавливают ширмы на свои места. Затем "сразу тухнут все огни и в зрительном зале, и на сцене" и в полном мраке в глубине узкого коридора между ширмами появляется таинственный свет - "едва видный". Оттуда вместе со светом движется и какая-то тень - это тень отца Гамлета. "Следом за ней расплывается и устанавливается на сцене свет". Светом стушевывается, смягчается архитектурная жесткость ширм. Они становятся воздушными и обретают живую динамику.

*(Крэг очень дорожил своим изобретением ширм, которые по его почину теперь применяются чуть ли не каждым театром мира. Характерно, что после выхода в свет книги Станиславского "Моя жизнь в искусстве" Крэг настоял на изъятии из нее расказа о ширмах, на изобретение которых он взял патент. Позже эта купюра была восстановлена (см. К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 337).)

Когда в финале картины дух исчез - "свет тухнет. Остается один луч света, как в начале картины, т. е. в том месте, откуда являлся дух". В полной темноте "слышны колокола. Звон переходит в гул. - Это звон свадебных колоколов. Гул растет, врываются надтреснутые колокольные звуки. С ними смешиваются звуки удаляющегося погребального марша". Во время "этого гула быстро меняется декорация".

Возникает золотой дворец. Крэг задумывал, что здесь особые слуги: просцениума "в пыльных, инквизиционных костюмах" незаметно "приникают к стенам и подслушивают" разговор придворных с Гамлетом. "Эти фигуры точно сдвигаются и душат Гамлета в этой спертой атмосфера этикета дворца, лести и подлости".

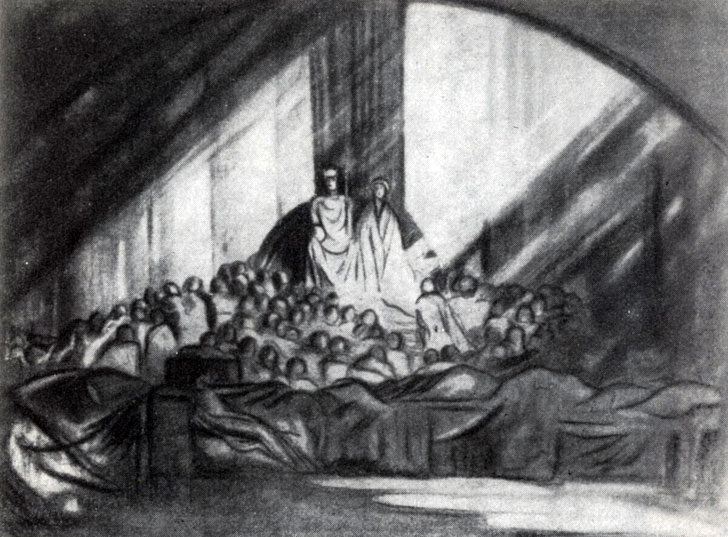

"Среди золотых стен, на высочайшем троне, в золотых парчовых одеждах и коронах сидят король с королевой, а от них с высоты трона ниспадает горой вниз золотая порфира, мантия. В этой огромной мантии, идущей от плечей владык и расширяющейся книзу в ширину всей сцены, прорезаны дыры, из которых торчит бесконечное количество голов, подобострастно взирающих на трон, - точно золотое море с золотыми волнами,, из гребней которых выглядывают головы придворных, купающихся в золотой дворцовой роскоши... Вот картина королевского величия, каким вит дит его Гамлет в своих мучительных видениях, в своем одиночестве после смерти любимого отца.

...Он сидит спереди, у дворцовой каменной балюстрады, погруженный в свои грустные думы, и ему чудится глупая, развратная, ненужная роскошь дворцовой жизни ненавистного ему короля*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 339-340.)

Весь мир, противостоящий Гамлету, закрашен одной краской всеобщей пошлости и продажности. Крэг не делал исключений. "Вся семья Полония - пошлая, воспитанная на традициях придворного царедворца, - говорил он. - Сам Лаэрт - будущий Розенкранц и Гильденстерн и в старости - Полоний*". Ему хотелось "вычеркнуть все благородные слова у Лаэрта". Не щадил он и Офелию: "Офелия до сумасшествия - отрицательное лицо. - Она вырастает в возвышенный образ тогда, когда очистится горем, приближаясь к сумасшествию".

*(Цит. выше заметки К. С. Станиславского в тетради № 1.)

Вокруг трона и в дворцовых комнатах кишат просители. "Все шепчутся неслышно, ходят на цыпочках". "Просители выжимают, вечно выпрашивают у короля и королевы. Это должно производить впечатление жизни животных, - утверждал Крэг. - Публика, смотря на этих лицг должна говорить: неужели это люди, а не животные. Король - крокодил. Полоний - жаба. Розенкранц и Гильденстерн - хамелеоны".

'Гамлет'. Тронный зал, рисунок Г. Крэга

В финале дворцовой сцены, когда Полоний бежит к Гамлету, Крэг предлагал опускать одну за другой решетки, - "первую легкую, красивую золотую решетку, потом бронзовую, дальше стальную".

"Полоний не может пройти через решетку и остается за ней. Это не символ, а дает какое-то ощущение того, что Полоний застрял в ней, как лягушка, тогда как Гамлет идет дальше, дальше и дальше...*"

*(Здесь и далее цит. запись К. А. Марджанова в тетради № 2.)

В сцене, когда Король с Полонием подстраивают свидание Офелии с Гамлетом, Король "делается похожим па тигра... Офелия... похожа в это время на бедного поросенка, поставленного на приманку при охоте на крокодила. ...Король всходит на ступеньки и весь в золоте, с блестящими глазами наблюдает все, каждую минуту готовый, как тигр, ринуться на жертву... Полоний... прячется за ним и подсматривает.

'Гамлет'. Монолог 'Быть или не быть', рисунок Г. Крэга

Король здесь должен быть страшен. Большая голова, блестящие глаза, громадные руки, как орлиные когти. Надо надеть на него яркую маску, чтобы это зверство его не пропало для глаз зрителя".

Характерно, что режиссер чувствует необходимость прибегнуть к маске в момент напряженной концентрации, сгущения образа. Подчас ему кажется, что этот прием вообще подошел бы к тому стилю новой театральности, которую он искал для этой "нереальной" постановки, для "страны воображения". И тогда он спрашивал: "нельзя ли играть эту пьесу в масках*?"

*(Запись К. С. Станиславского беседы Крэга с исполнителями 17 марта 1910 г. Тетрадь № 3.)

В момент одиночества, в час глубоких философских размышлений, когда Гамлет как бы вступал в иной, потусторонний мир, его должна была сопровождать "аллегорическая фигура смерти". Монолог "Быть или не быть" режиссер строил как диалог со смертью. "Тут Крэг слышит музыку в воздухе и видит свою фигуру смерти, - записывает Марджанов. - Неопределенный мотив, точно музыка водяных капель. Гамлет точно разговаривает с этой музыкой. Отвечает этой музыке та аллегорическая фигура смерти. Музыка очень радостная. Весь этот монолог должен передавать дух, душу Гамлета. Все спокойно - замерло! Это на сцена, а внутренний мир Гамлета*".

*(Здесь и далее - цит. выше запись К. А. Марджанова.)

Как же показать фигуру смерти: с помощью света, тюля или поручить эту роль молодой актрисе? Крэг останавливается на последнем варианте. Показывая на макете, откуда должна появляться эта фигура, он предполагал, что она возникнет в луче света, как "радость смерти, вся золотая, причем золото это шевелится, движется", а с другой стороны на Гамлета глядит "темнота жизни, т. е. то, от чего он хотел бы бежать".

Мотив бегства в потусторонний мир из мрака и отчаяния жизни, мотив небытия как избавления, очищения человеческого духа от всего низменного, животного, материального и придавал образу смерти, в замысле Крэга, радостный, почти восторженный ореол. Гамлет как бы предчувствует, что там, за порогом реальности, в ином мире он будет, наконец, свободен, раскрепощен. Обреченный на муку, он тянется из этой тьмы-жизни к свету-смерти.

"Фигура появляется с музыкой, - пояснял Крэг. - Пауза. Гамлет входит в восхищении, а не задумчивый и грустный, каким все играют это место трагедии. Гамлет упоен этой музыкой. Перед тем, как говорить, он смеется от восторга, смеется в такт этой радостной музыке - это дуэт Гамлета и музыки (т. е. смерти). Гамлет никогда не видит фигуры смерти, но чувствует ее (она как бы притягивает его), и это чувство ему непонятно и приятно. К концу монолога, перед тем как увидеть Офелию, Гамлет становится печальным. В это время он остается за тюлем с огромной тенью, которая ползет на авансцену. В теневой стороне движутся какие-то фигуры (тени), которые окружают его и движутся с ним - точно черные думы.

...Во время всего монолога нужен тянущийся беспрерывно звуковой фон. Как у моря существует звуковой фон и на нем самостоятельные звуки ласкающихся волн. Этот фон похож на морской не характером звука, а той манящей, притягивающей мелодией, что звучит в музыке моря.

...Свет скользит, то падая на него, то уходя и оставляя его в тени. Гамлет в восторженном настроении. Фигура тянет его к себе... Идея жизни, т. е. переход в темноту. Он в сомнении. Музыка или прекращается совсем (кроме основного фона), или переходит в другую, где-слышны глубокие голоса, низкие басовые.

Смерть - радость - свет. Жизнь - мука - темнота".

В противоборстве этих двух начал наступает crescendo - "самый "острый момент, когда Гамлет понимает всю опасность и прелесть смерти. Он радуется и хохочет, как ребенок, что при виде моря чувствует его прелесть и возможность приключений". После этого идет спад - "Diminuendo" - золото, блеск его и музыка все тише, тише... фигура смерти грустно уходит вдаль... Гамлет грустен!" Прощаясь с Офелией, он "как бы посылает ей вздох прощания, точно умирающий последнее прости. ...Гамлет уходит. К этому времени мало-помалу тень в коридоре ложится все левее и левее, доходя до левой стенки. Гамлет уходит в тень. Тень сгущается. Последнее "прощай" Гамлета из темноты. Затем все гаснет в коридоре".

Музыкально-поэтическую сцепу сменяет резкий диссонанс: "Любовь в устах Короля - это самый противный звук во всей пьесе. Это похоже на грязный смех. Зритель уже было забыл о Короле и неожиданно падает с неба на землю, в грязь..."

Надо полагать, что решение сцены с фигурой смерти было встречено в Художественном театре с некоторым недоумением. Наверное, поэтому Крэг не раз возвращался к ней, разъясняя, увлекая актерское воображение, рисуя эскизы-наброски. Он и сам не был уверен, можно ли выводить эту фигуру на сцене. "Но если бы уж она и могла появиться, то первое ее появление должно быть во время монолога "Быть или не быть?". Она должна быть прекрасной, светящейся, и во время его раздумья она льнет к нему, кладет ему голову на плечо: а он погружен в свои думы и как бы слегка уклоняется от нее*".

*(Беседа Станиславского с Крэгом 16 апреля 1909 г. (запись Л. А. Сулержицкого).)

Выслушав этот замысел Крэга, Станиславский все-таки не удержался, чтобы не заключить "про себя": "Это другая пьеса*". Невольно вырвавшееся замечание было далеко не случайным. Русский режиссер был убежден в том, что все, самые сложные, самые тонкие и противоречивые душевные движения могут быть пережиты и выражены на сцене внутренним миром актера, а не с помощью аллегорических фигур. Крэг сомневался в этом. Так возник знаменательный спор двух великих режиссеров, мечтавших о поэтическом театре, но понимавших поэзию по-своему и искавших к ней свои пути.

*(Беседа Станиславского с Крэгом 16 апреля 1909 г. (запись Л. А. Сулержицкого).)

Спор возник пока лишь по поводу сценических средств, форм, способов решения. У нас нет оснований полагать, что вначале Станиславский не принимал идейного толкования "Гамлета", предложенного Крэгом. Во всяком случае, сомнений он не высказывал. Станиславскому всегда, а в этот период особенно, близка была мысль о трагическом разрыве поэзии и прозы, о противоречии духовного и материального начала в современной действительности. В те годы он постоянно возвращался к этой мысли, по-разному ее варьируя, мучительно ища выход, избавление.

Крэговский замысел "Гамлета" как бы подхватывал собственные духовные искания русского режиссера. Толстовская идея нравственного очищения, которую исповедовал в эти годы Станиславский, здесь приобретала великое, подвижническое значение. Этический план нравственного самоусовершенствования личности перерастал в общечеловеческий план очищения, спасения мира. Под влиянием Крэга Станиславский пришел к мысли о необходимости очистительных жертв.

Бунтарский, революционный дух Гамлета стремится очистить мир с помощью любви и добра. Ради этого он готов отдать свою жизнь. "Гамлет очистил атмосферу, он не собирался надеть корону, сесть на трон и зарабатывать деньги, - конкретизировал замысел Крэга Станиславский, - Гамлет знает, что он добьется, как Христос, добра ценою жизни. Когда атмосфера очищена, приходит Фортинбрас и забирает Данию*".

*(К. С. Станиславский. Замечания по спектаклю "Гамлет", 1910 г. (Автограф). Музей МХАТ, архив К. С, № 1285.)

Позже, репетируя с актерами, Станиславский стремился более реально понять замысел, включить в общечеловеческий план и более близкий современный смысл: "Дворец представляется мне целым миром лжи, коварства, порочности, одним словом, как в нашем большом мире, - говорил он. - Как Христос пришел очистить мир, так Гамлет прошелся по всем залам дворца и очистил его от накопившейся в нем гадости...*".

*(К. С. Станиславский. Беседа о "Гамлете" с труппой МХТ, 23 марта 1911 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 1291.)

Немирович-Данченко предостерегал от такого широкого, современного прочтения Шекспира: "Опасаюсь идеологии: Гамлет - Христос, - говорил он в марте 1911 года. - Это может поднять, увлечь актера, но и запутать. Боюсь, что, может быть, это будет современная идеология". Он предлагал вернуться к истории, к первоначальному замыслу - образу средневекового, варварского Эльсинора. "При постановке надо очень помнить эпоху, - настаивал он, - животное, яркое, железное, бронзовое, но никак не современное". Для него вся пьеса сводилась к противоречию: "варвары и просвещенный человек". Записывая его слова, Станиславский подчеркивает: "эпоха не современная, а варварство, камень, железо, мех*".

*(Беседа о "Гамлете" 23 марта 1911 г. Цит. по кн.: И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись, т. II. М., ВТО, 1972, стр. 280.)

Но отказываться от широких современных параллелей ему не хотелось. Характерное для этого времени сопоставление с фигурой Христа должно было придать образу Гамлета черты идеального человека, мессии. Вот в этом и заключалась главная трудность для актеров Художественного театра. Как соединить историческое и современное? Как воплотить "сверхчеловеческие страсти" в "сдержанной и чрезвычайно простой форме*?" - над этим вопросом Станиславский бился все эти годы.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 346.)

В полном согласии с ним Крэг был убежден, что "возвышенного" можно достигнуть только "наивысшей простотой". Уговаривая самого Станиславского играть Гамлета, он писал осенью 1909 года: "Чем больше я вчитываюсь в "Гамлета", тем больше вижу перед собой Ваш образ. Я не могу поверить ни на секунду, чтобы что-нибудь, кроме наивысшей простоты в передаче этого образа, могло поднять его на те вершины, на которые поднимается Шекспир. И ничего более близкого к этим вершинам я не видел в Вашем театре, чем Ваше исполнение "Дяди Вани"...

'Гамлет'. Гамлет и Смерть, рисунок Г. Крэга

Что может быть более возвышенным и великолепным, чем та простота, которую Вы вкладываете в свои роли в современных пьесах? Я имею в виду Вашу актерскую работу*".

*(Музей МХАТ, архив К. С, № 2116 (перевод с английского).)

Однако сам Станиславский, в котором Крэг видел идеального актера поэтического театра, чувствовал, что приемы, выработанные им в пьесах современных, не годятся "для передачи пьес героических, с возвышенным стилем*". (Наверное, скорее всего поэтому он и не взялся за исполнение роли Гамлета.) Оба режиссера решительно отвергали здесь и обыденную простоту, и рутинную условность. Оба хотели "совершенства, идеала, т. е. простого, сильного, глубокого, возвышенного, художественного и красивого выражения живого человеческого чувства**".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 346.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 345.)

Но каким путем идти к идеалу? На этот счет у Крэга и у Станиславского обнаружились мнения прямо противоположные. Английский режиссер, воюя в эти годы за освобождение актера от натуралистической имитации, от "фотографирования" жизни (которое уничтожает театр как искусство), приходил к мысли о необходимости отделения актера от человека. Он искал новое "искусство движения", особую систему "символических жестов", которая бы позволила актеру, отрешившись от своего человеческого "я", играть не себя, а образ, созданный автором, драматургом. "Существует театральное выражение об актере, "влезшем в шкуру роли", - писал он. - Было бы гораздо лучше, если бы он совсем вылез из шкуры роли*".

*(Эдвард Гордон Крэг. Актер и сверхмарионетка. - "Театр и искусство", 8 января 1912 г.)

Русский режиссер, напротив, был по-прежнему убежден в том, что человек и актер в театральном искусстве нераздельны, едины и не следует актеру "вылезать из шкуры роли", если он хочет, чтобы эта шкура была согрета изнутри живым человеческим теплом. Станиславский добивался не преодоления личности актера, а развития отпущенных ему природой возможностей. Он твердо отстаивал позиции реализма и находил такую "систему" актерской игры, какая позволила бы поднимать человеческое чувство, переживание до степени поэтического вдохновения. Крэг в это не верил, он исповедовал идеи символизма. И потому с самого начала работы над спектаклем возникали споры, которые касались проблем самых широких, не потерявших своей актуальности и по сей день.

Гордон Крэг опасался, как бы постановка "не была слишком реальна*", боялся, что действующие лица потеряют "всю свою символичность", если у них "появятся слишком реальные голоса, жесты и пр.". Если идти тем же путем, каким в Художественном театре "создавали Чехова, то может оказаться слишком много деталей, которые здесь никоим образом употреблены быть не могут**", - говорил Крэг.

*(Беседа К. С. Станиславского с Гордоном Крэгом 20 апреля 1909 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 1279.)

**(Беседа К. С. Станиславского с Гордоном Крэгом 16 апреля 1909 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 1279.)

Ради этого он и хотел, чтобы спектакль шел без занавеса, чтобы перед началом выходили слуги просцениума и на глазах у зрителей переставляли ширмы, устанавливали свет, чтобы во время действия по сцене ходили "особые люди с лампами в руке, для каждого актера свой осветитель, который... ходит за ним и освещает актера, как это нужно для данного момента. То лицо, то фигуру... это еще более укажет, что это не реальная постановка*". Словом, надо дать "почувствовать публике, что это представление**".

*(Беседа К. С. Станиславского с Гордоном Крэгом 20 апреля 1909 г.)

**(Беседа К. С. Станиславского с Гордоном Крэгом 16 апреля 1909 г.)

Он решительно не допускал никаких "бытовых оправданий" на сцене: не надо около ширм ставить скамьи, актер не должен садиться, он читает текст стоя, его тон должен быть музыкальным. Можно даже попробовать сыграть пьесу Шекспира совсем "без слов, чтобы только движения актеров, иллюстрируемые музыкой, передали бы все*". Чтобы заменить бытовые жесты условными, полезно вспомнить "изображение ожидания ужаса" на Неаполитанских фресках, воспользоваться масками, костюмами, передающими гротескные облики животных.

**(Беседа К. С. Станиславского с Гордоном Крэгом 16 апреля 1909 г.)

Станиславский, при всем своем увлечении постановочными идеями Крэга, все-таки считал их в чем-то чрезмерными, фантастичными. Он предвидел, что публика их не поймет, искал пути компромисса, смягчения, ограничения максималистских требований английского режиссера: "Если Вы Вашу идею будете проповедовать всю сразу, - возражал он Крэгу в ответ на предложение играть "Гамлета" без текста, - Вы только оттолкнете публику от себя и тем отодвинете проведение Вашей теории в жизнь. Это можно сделать только постепенно".

"Я совершенно не верю в постепенность, - не соглашался Крэг. - Думать Вы можете хоть 2000 лет, но показывать надо именно то, что Вы думаете, сразу и вполне ясно и определенно*". Но Станиславский искал приемы иные. Ему хотелось открыть внутренние потенции развития реализма, не разрушая старое, а естественно выращивая в нем новое, оттачивая реализм до символа. Ведь опыт подобного разрушения был у него уже позади. Недаром во время этих споров с Крэгом он не раз вспоминал имя Мейерхольда. Возражая против введения аллегорических фигур на сцену, он говорил: "Мы делали эти пробы в Студии (на Поварской. - М. С). Из этого никогда ничего не выходило. Может быть, не умели искать, и Вам это удастся, но нам это не удавалось. На этом вся мейерхольдовщина стоит*".

**(Беседа К. С. Станиславского с Гордоном Крэгом 16 апреля 1909 г.)

Все должно быть выражено в театре через актера и только через него одного - вот неколебимое убеждение Станиславского, которое он отстаивал в спорах с Крэгом. Любые режиссерские находки, любые декорационные, музыкальные открытия должны существовать ради актера, ему помогать. Все может быть оправдано актерским переживанием, выражено через душу актера. Музыкальность исполнения "должна сама собой вылиться у актеров... если они сами почувствуют тон всей постановки". Крэгу не хотелось отдавать музыкальность постановки "во власть каждого играющего на сцене", лучше привести на сцену "музыканта с каким-нибудь инструментом, чтобы давать определенный тон для звука голоса".

'Гамлет'. Похороны Офелии, рисунок Г. Крэга

"Пробовать, конечно, можно, - сомневался Станиславский. - Но мои пробы дали лишь такие результаты: если актер сам найдет музыку в исполнении от переживания, тогда хорошо. Но если он не почувствует музыкальности в переживании, а будет искать музыку в интонациях, от уха - то потеряет все, как Комиссаржевская, которая в один год потеряла не только способность жить на сцене, но даже и дикцию. Трудно понять, что она говорит*".

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 16 апреля 1909 г.)

Вначале Крэг еще соглашался с тем, что актеры должны не представлять, не декламировать свою роль, а переживать. На прямой вопрос Станиславского: "Хотите ли Вы, чтобы представляли или переживали тончайшим образом?" - он отвечал безоговорочно: "Конечно, не играть, а переживать". Но когда Станиславский советовал актеру "пережить" Шекспира "совершенно реально плотью и кровью", Крэг тотчас пугался: "Если Вы скажете вполне переживать ее [роль], тогда они свалятся с воздуха. Потому что Шекспир, его земля - есть земля воображаемая... земля мечты...*"

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 24 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

Тогда Станиславский предложил путь постепенного отбора: "Сначала он [актер] будет искать, может быть, в реальных тонах, а потом будет искать способов сделать это более отвлеченным. Потому что пока он не почувствует этого в себе, он ничего не может делать...*" Как будто бы в полном согласии с ним Крэг понимал этот путь так: "Прежде всего нужно добиться определенного чувства, и когда оно будет проявляться, отбрасывать все лишнее, из многих движений при этом можно выбрать одно, которое именно и выражает это переживание, а ведь остальные Вам нужны были только для того, чтобы найти это одно**".

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 16 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

**(Запись беседы Крэга с исполнителями 24 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

Словно почувствовав общность рассуждений, Станиславский поспешил заключить: "Мы пришли к моей системе". Но он поторопился. Крэг отстаивал свою систему, по которой раз пережитое чувство должно служить лишь толчком к созданию отвлеченной формы. Раз созданную, родившуюся из чувства форму актер потом воспроизводит, "повторяет уже по привычке", пользуясь "внешними, заученными движениями и лицом как маской*". Только таким путем можно отделить актера от человека с тем, чтобы личное, индивидуальное, сегодняшнее чувство не искажало обобщенной художественной формы.

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 24 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

Станиславский верил в то, что с помощью его "системы" актер сможет каждый раз, на каждом спектакле пробуждать в своей душе то же самое, единственное необходимое чувство. Только с помощью живого чувства актер охватит искомую простоту богатой фантазии. Крэг решительно отказывался в это поверить. "Пока мир не разлетится на тысячу кусков, - горячился он, - мы никогда не добьемся от актера этих простых, богатых по фантазии форм. Не лучше ли пользоваться актером как полуинструментом..."

"Его душой или жестом?" - спрашивал Станиславский. "У актера нет души, - парировал Крэг... - Вы, по-видимому, хотите, чтобы актер был в то же время и человеком, а вся моя теория в том, чтобы отделить человека от актера... Человек и актер - всегда враги*".

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 24 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

Однако Станиславский продолжал уверять Крэга, что актер не может быть бездушным инструментом в руках режиссера, что его "никогда нельзя заставить", его "надо увлекать". Любое движение, самое отвлеченное, любую форму надо "искать у актера через душу". Египтяне и греки создали разную форму в искусстве только потому, что они по-разному чувствовали. Айседора Дункан оправдывает чувством свои символические движения. Она танцует "чувства, вызываемые музыкой. Музыка вызывает чувства, чувства рефлекторно вызывают жесты..." Ее искусство инстинктивно - это-то и дорого и подтверждает, что "психология и физиология неразрывны и изменить их взаимодействия невозможно*".

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 24 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

Так спорили два режиссера, приводя в пример то искусство Дункан, то Чехова, то манеру Коклена, то Карузо. Каждый отстаивал свои убеждения, свою систему, вспоминал свой собственный опыт. Оба они стремились создать произведение утонченно духовное, поэтичное, отвлеченное от быта, от форм прямого соответствия жизни. "Я думаю, - говорил Крэг, - что египтяне более правы в своем искусстве, чем греки. Египтяне хотели довести все внешнее до такой тонкости, чтобы это было почти духовным". Станиславский соглашался: "Я не расхожусь с Вами в желаниях, - отвечал он. - Вопрос только в том, по чьей системе этого искать - по моей или Вашей".

"Я вижу, - заключал этот знаменательный спор 1909 года Станиславский, - что мы идем к одной цели разными путями..." Коротко формулируя свой метод, Крэг говорил: "Я бы сказал актеру - не думайте ни о чем, чувствуйте себя свободным, знайте, что я вас очень люблю и сделаю из вас прекрасные вещи". А Станиславский так же кратко определял свой: "Разница может быть только в том, что я скажу: "будьте покойны, верьте мне, и я помогу вам чувствовать так, как нужно чувствовать"".

"Вот где всегда опасно, - возражал Крэг. - Если Вы дадите почувствовать актеру, что он нечто, тогда это и станет между передачей пьесы и публикой. Я никогда не имел в своем распоряжении театра на долгое время, но если бы я имел, то уверен, что актеры совсем отказались бы от себя и были бы вполне в моем распоряжении". После того, как Крэг поставил таким образом все точки над i, Станиславскому ничего не оставалось, как проявить великодушие хозяина: "Может быть, Вам удастся найти лучшую систему..." Но упрямый гость и тут нашел что возразить: "Ваша ошибка в том, что Вы хотите работать с людьми по системе, - горячился он. - Надо иметь влияние, что хотите, но не работать по системе...*"

*(Запись беседы Крэга с исполнителями 24 апреля 1909 г. (опубликовано в "Ежегоднике МХАТ", 1944, стр. 673-684).)

Словом, спор можно было продолжать бесконечно: каждый оставался при своем мнении. Да иначе и быть не могло. И дело было здесь не в личных склонностях, не в своеобразии художественных темпераментов и вовсе не в том, что один из оппонентов был заведомо неправ, а другой кругом прав. История давно рассудила этот спор. Теперь, спустя более полувека, для нас становится ясно, что толстые клеенчатые тетради, хранящие неотредактированные, подчас беглые записи почерком Сулержицкого, Марджанова и самого Станиславского, в сущности, возвращают нас к истокам тех двух направлений в искусстве театра, которые стали в XX веке доминирующими.

Как бы мы ни называли их теперь: искусство переживания и представления, направление реалистическое и условное, театр в формах самой жизни и театр обобщенно-метафорический или как-нибудь иначе - ясно, что в начале века эти тенденции, борясь и взаимодействуя, стали определять собою тот или иной стиль театра, режиссера, актера. Важно и то, что каждое из этих направлений достигало наибольшей силы не в своем чистом виде, а на пути скрещения, взаимопроникновения различных систем. Станиславский одним из первых почувствовал необходимость встать на путь синтеза, па путь поисков реалистической условности. На этом пути и произошли его поисковые встречи сначала с Мейерхольдом, а теперь с Крэгом.

Характерно, что в поисках синтеза Станиславский вовсе не стремился перейти в иную веру, вовсе не отказывался от себя и не совершал (как это принято было считать) очередную ошибку. В любом "случайном" увлечении режиссера неизменно проступало желание обогатить, омолодить свою веру, раздвинуть ее старые границы, принять на вооружение те открытия, которые были сделаны инакомыслящими на противоположном полюсе искусства.

Так было и теперь. Увлекаясь идеями Крэга, его планами создания отвлеченного, условного спектакля, Станиславский всегда чувствовал границу своих увлечений, за которой ощущал угрозу живой человечности искусства МХТ. Для Крэга живой человек, не тронутый на сцене волшебной палочкой искусства, не представлял никакого интереса, даже мешал ему, как мешала бы среди статуй глыба мрамора или ведерко с краской рядом с картиной. Он хотел избавиться от человека, чтобы своей "натуральностью" тот не мешал ему свободно творить из него произведение искусства. Словом, он стремился приблизить сценический материал к материалу всех остальных видов искусства. Надеялся подчинить законы актерской игры тем же законам, каким подчиняется неодушевленный материал творчества - слово, звук, краска, камень.

В этом был свой резон. Мысли Крэга, казавшиеся в те годы еретическими, уже по-своему осуществлялись Мейерхольдом и Рейнгардтом, а позже были подхвачены, очищены от крайностей и развиты многими крупнейшими художниками сцены. Под его влиянием или совершенно независимо от него Мейерхольд и Вахтангов, Рейнгардт и Брехт, Таиров и Курбас, Стреллер и Брук, Гротовский и Любимов, каждый по-своему, приходили к технике отъединения человека от актера. Так возникали в разное время разные приемы (импровизация в духе commedia dell'arte, социальная маска, "отношение к образу", "претворение" образа, эффект отчуждения и пр.), в основе которых лежала общая тенденция преодоления "натуральности" человека на сцене, поиски обобщенного, условного актерского языка, стремление раскрепостить актера, освободить от узких рамок собственной индивидуальности, расширить полномочия. В середине XX века проблема обобщенности актерского образа стала одной из актуальных проблем мирового театра, теперь она решается без былой механистичности, более диалектично и сложно.

Крэг в свое время поставил ее слишком прямолинейно и парадоксально. Категоричность его идеи мертвой, деревянной марионетки как идеального актера, полностью отчужденного от живой человеческой души, вызывала всегда понятный протест. Как видим, во время работы над "Гамлетом" английский режиссер не был столь категоричен, избегал упоминания о "марионетках", хотя и продолжал полемику против ненавистного ему натуралистического театра. Он верил в Станиславского, видел в его искусстве высокий для себя пример. Поэтому, так же как и русский режиссер, он бился над разрешением проблемы обобщенности искусства живого актера.

Их разделяла черта, за которой чувствовался холод мертвого материала. После одной из бесед Станиславского с Крэгом Сулержицкий записал: "Крэг, обобщая, может завести далеко, до примитива, когда злодей будет злодеем условным, не общечеловеческим типом, а условным - его рисунок Короля и т. д. (путь стилизации Дон-Жуана)*". Запись эта зафиксировала центр всех противоречий между постановщиками "Гамлета". Станиславский видел предел, меру обобщения. Споря с Крэгом, он одновременно полемизировал и с Мейерхольдом, с его опытами "стилизации" в "Дон-Жуане".

*(Запись беседы 20 апреля 1909 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 1279.)

Мысль Станиславского, вся его возникавшая "система" были направлены в это время на то, чтобы увлечь фантазию живого человека, разбудить его вдохновение, проникнуть в тайники подсознания, где рождается стихия творчества. Только в состоянии вдохновенного творчества актер сможет получить беспредельную свободу, широчайшие полномочия. Эта естественная творческая свобода способна будет оправдать любые, самые смелые и неожиданные, условные формы.

То, что Станиславский в спорах с Крэгом отстаивал "театр живого человека", вовсе не означает, что он как бы возвращался к прежним формам бытового реализма. Напротив, он хотел поднять "искусство переживания" на ту высшую ступень, где рождается "простота богатой фантазии". Он верил, что истинная творческая свобода пробуждается но тогда, когда актер заглушит, умертвит в себе человека, а лишь тогда, когда ощутит всю полноту власти, господства над своими человеческими чувствами. Ту полноту владения сотворенным внутри себя образом, которая напоминает естественный процесс рождения ребенка. При этом Станиславский полагал, что отделять создание от его тв'орца, как отрывают мать от ребенка в момент его появления на свет, опасно ("нельзя так сразу обрезать пуповину!") - это может его умертвить. Между тем Крэг настаивал именно на отъединении, отчуждении образа от человека.

За этим как будто только технологическим противоречием стояло многое. В различии метода проступало различие духовное, философское, самим Станиславским в ту пору, быть может, не вполне осознанное. Постепенно становилось очевидным, что режиссеры стремились к разным спектаклям: Крэг - к символическому спектаклю, Станиславский - к поэтическому. На гамлетовский вопрос - "Быть или не быть?" - каждый из них отвечал по-своему: английский режиссер отвечал - "не быть", видя в смерти единственный путь избавления, радостного освобождения человека от враждебной ему жизни; русский режиссер отвечал - "быть", веря в освобождение человеческой души не за порогом смерти, а здесь, на земле.

Станиславский брал себе в союзники Шекспира ради того, чтобы утвердить в Гамлете свободу и независимость человеческого духа. Человек своему времени чуждый, ему противопоставленный, Гамлет своей средой целиком не детерминирован. Способный вольно подняться над окружающим его дворцовым миром, Гамлет ощущает свою свободу как оружие. В шекспировском образе снова звучала для Станиславского его собственная, исконная тема - обостренная эпохой реакции, опосредованная мотивами Толстого и Достоевского - тема Дон-Кихота, над современным миром поднятого, но упрямо идущего в тот же мир, чтобы очистить его от скверны с помощью добра.

Во время репетиций Станиславский иногда показывал своего Гамлета. Участники спектакля вспоминают, как однажды, в сцене Гамлета с актерами "Станиславский вдруг прервал репетицию. Что-то не удовлетворило его. Он стремительно взлетел на сцену. Не вышел, а именно взлетел. И мгновенно предстал преображенным. Походка, пластика, ритм, поворот головы - все стало иным. Это был Гамлет, увлекающийся актерским показом, режиссированием. Артист побеждал в нем мстителя.

Прекрасна была его серебряная голова, вспыхнувшие, загоревшиеся глаза, его лицо, охваченное волнением.

...Это был гениальный Гамлет. Гамлет - артист, учитель и проповедник, который знал больше, чем все окружающие его". Таким он запомнился О. В. Гзовской. В. М. Волькенштейн в показах Станиславского различал черты мужественного, действенного Гамлета: "Лицо, поднятое кверху, весь полный порыва, внутреннего подъема, весь окрыленный, охваченный стремлением исправить, изменить мир..." Б. М. Сушкевич отмечал ту "трагическую остроту" с какой показывал Станиславский сцену с Розенкранцем и Гильденстерном*.

*(См. записи бесед Н. Н. Чушкина с участниками репетиций "Гамлета" в кн.: И. Виноградская. "Жизнь и творчество К. С. Станиславского". Летопись. Т. 2. стр. 309-310.)

И если для Крэга надмирцость Гамлета была целью, ведущей в потусторонние дали, то для Станиславского эта надмирность служила лишь средством, условием освобождения. Вот почему в законченном символистском замысле Крэга дух Гамлета неминуемо должен был быть отрешен, очищен от всего земного, личного, индивидуального, в то время как Станиславский ради возвышенного не желал поступаться психологией, не хотел покупать обобщения ценою утраты индивидуальности. Он верил, что к поэтическому театру Шекспира актер может прийти только путем подсознательного творчества. В момент вдохновенного прозрения актер способен оправдать возвышенную форму.

Безусловный примат подсознания приводил Станиславского в эту пору к известной недооценке объективного начала в творчестве актера. Замысел режиссера вступал в противоречие с методологией "системы". Поиски обобщения в крупных шекспировских характерах требовали непременного внимания к форме, единства внутреннего и внешнего, гармонии поэзии и прозы, особого чувства целого. Но когда начались репетиции, Станиславский по привычке ушел в кропотливый анализ. Разлагая пьесу на элементы, он терял синтетическое ее ощущение.

Противоречие это так и не было снято. Репетиции велись чаще всего в отсутствие Крэга, который бывал в Москве короткими наездами, стремясь подняться к "сверхчеловеческим страстям", выраженным в сдержанной и чрезвычайно простой форме, Станиславский вместе с Сулержицким разбивал пьесу на "маленькие части", чтобы докопаться до ее "золотоносной руды". "От этого пьеса измельчилась настолько, что уже трудно было видеть все произведение в целом, - признается Станиславский. - Ведь... если разбить на мелкие части статую Венеры Милосской и изучать ее отдельно по уху, носу, пальцам, суставчикам, едва ли поймешь художественную прелесть этого шедевра скульптуры, красоту и гармонию этой божественной статуи. То же и у нас: изрезав пьесу на куски, мы перестали видеть ее и жить с нею в целом*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 346.)

Понятно, как затрудняло работу с актерами (и прежде всего с В. И. Качаловым - Гамлетом) это противоречие. И уже совсем недостижимой оказалась мечта Крэга о постановке монолога "Быть или не быть" с "призраком светлой смерти". Станиславскому думалось, что осуществить ее можно было бы разве только с помощью Айседоры Дункан или в будущем, когда, может быть, изобретут особую технику, "какие-то лучи осветят тело человека и придадут ему неясность очертаний, бестелесность, призрачность, которую мы знаем в мечтах или во сне и без которой нам трудно уноситься ввысь*". При существующей "грубой и примитивной" сценической технике долго не налаживались и изобретенные Крэгом ширмы. "Какое огромное расстояние между легкой, красивой сценической мечтой художника или режиссера и ее реальным сценическим осуществлением!**" - восклицает Станиславский. И все-таки, несмотря на все трудности, несовершенства и противоречия, спектакль, впервые показанный в самом конце 1911 года, "прошел с большим успехом. Одни восторгались, другие критиковали, но все были взволнованы и возбуждены, спорили, читали рефераты, писали статьи...***"

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 343.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 343.)

***(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 347.)

Об этом спектакле спорят и по сей день. Долгое время считалась твердо установленной та точка зрения, что "Гамлет" Художественного театра имел успех вопреки режиссуре Крэга. Однако если рассматривать все аргументы не с позиции раз навсегда установленного догмата, а в перспективе дальнейшего движения театрального искусства, станет ясно, что позиция эта требует известного пересмотра.

Прежде всего совершенно очевидно, что сценические открытия Крэга, увлекавшие в ту пору Станиславского, позже получили широкое признание, утверждение и развитие. Мысль Крэга содержала в себе заряд огромной динамической силы. Новый принцип решения сценического пространства, поиски обобщенно-метафорического театрального стиля велись параллельно с ним и после него многими крупнейшими режиссерами мира. В этом плане Крэг вряд ли был тем одиноким непонятым мечтателем, который лишь переживал неизбежную "трагедию невоплощенности".

Но даже в более узком смысле подобная характеристика Крэга не вполне справедлива. Достаточно прочитать рецензии на спектакль, чтобы убедиться, что его успех вовсе не был достигнут "вопреки Крэгу". Правда, в первых отзывах сквозит известная растерянность критиков, для которых новый "архитектурный" принцип декораций был полной неожиданностью, дерзким "трюком", "фокусом", мешающим воспринимать актеров. "В антрактах не было недостатка в ворчаниях по адресу ширм", - свидетельствует Н. Эфрос, сам сразу верно расценивший эта новшество: "Архитектурными линиями и светом в спектакле "Гамлета" удачно давались намеки на нужную обстановку, вводился зритель в основной характер и настроение данного места и момента. И этого - за глаза...*"

*(Н. Эфрос. "Гамлет" в Художественном театре. - "Речь", 24 декабря 1911 г.)

Обобщенный внешний облик спектакля освобождал актера от мелких бытовых оправданий, помогал почувствовать огромный образ "великого печальника": "Скорбит Гамлет Качалова от всего несовершенства жизни,, и кажется ему не Дания лишь, а весь земной шар тюрьмою, базаром житейской суеты и застенком для правды*". Весь режиссерский образ подчинялся освещению внутреннего мира Гамлета "...Внешнее богатство трагедии ограбливается, - замечает другой рецензент. - Зато разрастается трагедия Гамлета. Она точно вбирает в себя весь мир, его окружающий, и мы смотрим на него сквозь Гамлетово восприятие.

*(Н. Эфрос. "Гамлет" в Художественном театре. - "Речь", 24 декабря 1911 г.)

... На высоте золотой трон, король и королева, а кругом весь к нему обращенный и замерший в созерцании двор, точно тою же золотою мантией короля одетый, из нее рожденный. Единый слиток! И далеко, одиноко, внизу у самой рампы благородная фигура Гамлета, который, точно мысли вслух, посылает свои ответы королю*".

*(Силъвио. "Гамлет" в Художественном театре. (Письмо из Москвы). Вырезка хранится в Музее МХАТ.)

Как видим, спектакль довольно точно передавал режиссерский замысел. Об этом же говорит и статья критика К. Арабажина, высоко оценившего и намерения, и свершения режиссуры. "...Постановка на ширмах и кубах - нечто в высшей степени оригинальное, смелое, высокоталантливое, - утверждал он. - Комбинация кубов и ширм, сделанных из простого серого холста, создала какие-то подобия зданий, порталов, тронного зала, уютной комнаты Офелии, кладбища, причем уходящие ввысь высокие столбы не казались нам непропорциональными при перемещении человеческих фигур, не скрывали этих фигур, не сливались с ними, а, напротив, делали их еще более скульптурными, выделяли человека, укрепляли центральность актера на сцене..."

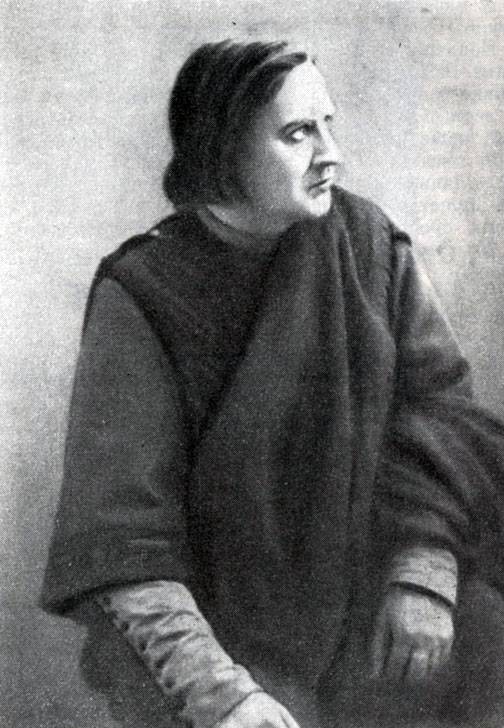

'Гамлет' (1911 г.) Гамлет - В. Качалов

Критик раскрыл и общечеловеческий смысл постановки: ""Гамлет" - пьеса вне времени и пространства: это для Крэга и Станиславского трагедия духа в его конфликте с миром материи - материальной иллюзорности". Вот почему с такой силой противопоставлены тут "два мира: мир чувственного, материального блеска, сверкающего тяжелой пышностью золота - этот мир власти, материи, силы и злобы - весь залитый ярким светом и вместе с тем такой неподлинный, призрачный, иллюзорный, и мир духа, отмеченный полосой тени. Здесь сидел Гамлет и смотрел на королевское торжество.

И казалось, что он один был, что весь этот блеск телесного, физического - только тяжелое сновидение...*"

*(К. Арабажин. К постановке "Гамлета". - "Биржевые ведомости", о апреля 1912 г. (веч. вып.).)

Понятно, что именно такому режиссерскому решению отвечало исполнение Гамлета В. И. Качаловым*, который переводил образ датского принца в философский, интеллектуальный план, раскрывая в нем прежде всего "трагедию мысли". Гамлет не действующий, но размышляющий, чаще задумчивый, чем темпераментный, образ не столь героический, сколь созерцательный, в котором динамика поглощается статикой, - таким он видится со страниц старых газетных рецензий. М. Шагинян пишет о том, сколь необычна была "тихая, созерцательная, совершенно простая игра Качалова, без капли эффекта, без всякого пафоса.

*(Качаловский образ Гамлета с предельно возможной полнотой освещен и изучен в монографии Н. Н. Чушкина "Гамлет - Качалов" (М., "Искусство", 1968).)

До сих пор было у нас убеждение, что в личности Гамлета есть героизм...

Качалов первый сыграл Гамлета без всякого героизма и подъема, со вдумчивостью, с резонерством...*"

*(М. Шагинян. Обновленный Гамлет. - "Приазовский край", 15 января 1912 г.)

Бездействие Гамлета против "моря зла" связано не с отсутствием воли, не с отвлеченностью его натуры, а с причинами более глубокими. "Вы чувствуете, что Гамлет не неврастеник, не безвольный вообще человек, а просто уже он вырос из чувств, которые первобытны. Он сознает долг мести, но уже утратил инстинкт к убийству...*"

*(Силъвио. Цит. выше статья.)

Так отвлеченный, общечеловеческий образ смыкался с идеями, умонастроениями, противоречиями современности. Казалось. Качалов играл в Гамлете современного русского интеллигента, стоящего перед выбором, на перекрестке истории, когда Россия выбирала, переоценивала возможные пути к освобождению человека и человечества. В этой русской подоплеке была разгадка качаловского успеха. "Я должен быть жесток - и это только для того, чтобы быть добрым", - это гамлетовское откровение близко соприкасалось с центральной проблемой гуманизма - проблемой революционного насилия. Мысль о необходимости "очистительных жертв", к которой пришли режиссеры, входила в сознание зрителей. По словам П. Маркова, "качаловский Гамлет таил в себе такую глубину сомнений и такое недовольство хаосом мира и его несправедливостью, что становился обвинителем современного общества*". Этот Гамлет, заключает М. Шагинян, "впервые олицетворил для нас соединение и борьбу двух тайн: любви и ненависти, утверждения и убиения.

*(П. А. Марков. Театральные портреты. М. - Л., "Искусство", 1939, стр. 114.)

И если он сам не смог сделать так, как должен был, то именно потому, что пришел к нам зацвести, пришел показать, намекнуть, задуматься.

А плод даст земля*".

*(М. Шагинян. Цит. выше статья.)

Встает вопрос: почему же в таком случае ни Гордон Крэг, ни Станиславский не были вполне довольны постановкой "Гамлета"? И проявлялись ли здесь противоречия между Художественным театром и английским режиссером действительно непримиримые? Думается, что противоречия, возникавшие в спорах между режиссерами, не могли быть сняты спектаклем до конца. Если оставить в стороне технические трудности и частности, главным и самым существенным оставалось то, что Художественный театр по-прежнему тяготел к воссозданию образа "живого человека", а это расходилось с намерением Крэга превратить живого ?человека в "совершенное произведение искусства", очищенное от всего личного, индивидуального, психологического.

'Гамлет' (1911 г.). Король - Н. Массалитинов, Королева - О. Книппер-Чехова

Истина лежала посредине - в самом Шекспире. С одной стороны, кропотливый аналитический метод Станиславского, "подробная разработка психологических мотивировок, "подтекста" и "душевной партитуры" ...пьесы и ролей частично оказывались в противоречии с поэтическим строем художественного мышления Шекспира, приводили порой к ненужной перегрузке подробностями, прозаизму, к измельчанию мощных и ярких героических характеров Возрождения*". Сам Станиславский писал об этом так: "Я понял, что мы, артисты Художественного театра, научившиеся некоторым приемам новой внутренней техники, применяли их с известным успехом в пьесах современного репертуара, но мы не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических, с возвышенным стилем, и нам предстояла в этой области огромная, трудная работа еще на многие годы**".

*(Н. Н. Чушкин. Гамлет - Качалов, стр. 165.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 346.)

Отсюда и возникало противоречие Художественного театра уже не только с Крэгом, но и с самим Шекспиром. Многие рецензенты отмечали неуместность "чеховских" интонаций О. Книппер - Королевы, "бытового" тона В. Лужского - Полония и других актеров, нарушавших искомый стиль трагедии.

Подмечая эти противоречия, А. Бенуа вставал целиком на сторону актеров Художественного театра, полагая, что идея Крэга "дать Гамлета вне определенной эпохи, среди "абстрактных декораций... не в натуре... художественников. Они иначе привыкли "жить театрально", иначе сложились, иначе все чувствуют и понимают*".

*(Александр Вену а. Новые постановки Художествен; юго театра. - "Речь", 6 апреля 1912 г.)

С другой стороны, максималистские требования Крэга противоречили не только "натуре" актеров МХТ, но готовили такую условность формы, которая должна была уподобить живую душу актера всем прочим "мертвым" выразительным средствам искусства.

Эта угроза, пугавшая Станиславского, не слишком тревожила Крэга, который шел к театру чаще от рисунка, эскизг, макета, нежели от внутреннего миря актера.

Характерно, что, защищая позицию Крэга, В. Брюсов приходил именно к этому уподоблению, уравниванию выразительных средств мертвой и живой природы. "Условная постановка требует условной игры: этого не понял Художественный театр при постановке "Гамлета", - утверждал он... - вместо дворца был намек на дворец; соответственно этому мы должны были вместо крика услышать намек на крик. Терраса была заменена уходящими ввысь параллелепипедами; жизненные движения, жизненные жесты должны были быть заменены условными жестами, подобными тем, что мы видим на старых византийских иконах. Дома без окон, дверей и потолков, одноцветные, оголенные стены, даже самое каменное кладбище с четырехугольными столбами не показались бы странными и неуместными, если бы там мы видели жизнь столь же "условных" существ, с условными жестами, с условной интонацией голоса*".

*(В. Брюсов. "Гамлет" в Художественном театре. - "Театр и искусство", 29 апреля 1912 г.)

Однако в "Братьях Карамазовых" Художественный театр уже доказал, что условная, освобожденная от быта постановка вовсе не потребовала замены актеров "условными существами". Скорее она помогла живому актеру подняться к трагизму, освобожденному от мелочной правдоподобной детализации. В какой-то мере это случилось и здесь, в "Гамлете", с Качаловым, уже прошедшим большую школу поисков трагического искусства в Бранде, Анатэме и в Иване Карамазове под руководством Немировича-Данченко. К тому же в самом своеобразии дарования Качалова всегда жила поэтическая возвышенность, особая музыкальность и пластичность, что открывало ему пути к трагедии.

И если Станиславский все-таки чувствовал, что известная дистанция между Шекспиром и актерами Художественного театра сохранялась, то это вовсе не означало, что в его глазах был дискредитирован метод, "система", которую он в это время вынашивал. Напротив, именно результаты огромной работы над "Гамлетом" убедили Станиславского в том, что надо во что бы то ни стало продолжать искать возвышенное через духовное, добираться до трагических высот, раскапывая глубины "жизни человеческого духа".

Итак, Станиславский и Крэг видели каждый своего Шекспира, воевали за свое представление о шекспировской стилистике, о поэзии театра Шекспира. Если Крэгу был близок надмирный титанизм шекспировского героя, поднимавший его над людьми, то Станиславского и Немировича Данченко привлекала в эту пору "общедоступность" титанизма, желание поднять каждого человека до степени исключительности.

В прежние, "чеховские", времена Станиславский, со свойственным ему демократизмом, всегда находил способ уравнять героя с толпой, показать личность "на почве" массы, снизить человеческий масштаб до обыкновенных, рядовых измерений. Теперь, после Достоевского, совершившего своеобразную революцию в искусстве МХТ, равную по своему значению той, какую совершил раньше Чехов, Художественный театр оттенял в личном общечеловеческое, открывал в каждой индивидуальности проблему вечную.

Работая над "Гамлетом", Станиславский хотел увидеть в простом великое, в индивидуальном титаническое. Крэгу казалось необходимым ради общечеловеческого стереть, снять индивидуальность актера. Станиславский надеялся саму индивидуальность поднять до общечеловеческих масштабов. В поисках того монументального реализма, которые вел тогда весь Художественный театр, Шекспир занял свое особое место. Крэг помог созреванию идеи поэтического театра, к которому тяготело творчество Станиславского. Он дал ему формулу обобщенного, условного решения сценического пространства, пробудил в нем вкус к философским масштабам на сцене, к интеллектуальному театру. Но в непосредственной работе с актером пути режиссеров неизбежно разошлись. Причем ни Крэгу, ни Станиславскому до конца не были ясны конкретные пути решения проблемы "Шекспир и Художественный театр".

Крэгу - потому, что его символистский, надмирный замысел касался трагизма жизни современной России в слишком абстрактной, отдаленной форме и не мог по-настоящему открыть живую современность Шекспира на русской сцене. Станиславскому - потому, что он как художник не обладал трагическим мироощущением, не был самой природой "запрограммирован" как режиссер шекспировского театра. Он мог бы найти к Шекспиру свои пути, если бы увидел в нем близкого себе современника и подошел бы к "Гамлету" так же просто и доверчиво, как подходил к любой современной пьесе, как если бы играл того же Чехова. Но Шекспир пугал его сокрытой тайной, своими особыми стилем, титанизмом характеров. И ради этого он приглашал Крэга, который как раз от Чехова, от современности его и уводил.

Внутри репетиционной работы над "Гамлетом" как бы созревали и вынашивались две различные системы шекспировского театра, позже развитые мировой сценой. Они сумели взаимно обогатить друг друга, но слиться в полной гармонии не могли. "Для того чтобы театр мог поставить "Гамлета" так, как снился он Крэгу, ему нужно было бы так целыми годами создавать свой крэговский Художественный театр, подобно тому как К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и Чехов создавали свой Московский Художественный театр, в котором осуществляли свои творческие видения*", - говорил Сулержицкий в 1914 году.

*(Л. А. Сулержицкий. Крэг в Художественном театре. - В сб. "Сулержицкий". М., "Искусство", 1970, стр. 340.)

Каждый остался при своем мнении. Ничто не могло заставить Станиславского принять иную веру. Это был слишком цельный художник для того, чтобы сегодня сжигать то, чему вчера поклонялся. Уроки "Гамлета" он воспринял по-своему: как необходимость предельного усовершенствования психологической школы актерского мастерства. В этом плане требования его к актеру тоже по-своему были максималистскими. Фанатически увлеченный своим новым методом, он не считался ни с чем, отчего в театре часто его не понимали или не хотели понять. Художник чувствовал себя все более одиноким. "Между мной и труппой выросла стена, - признавался он. - Целые годы я был в холодных отношениях с артистами... упрекал их в косности, рутине, неблагодарности, в неверности и измене и с еще большим ожесточением продолжал свои искания*". Экспериментальная работа все заметней отодвигала на задний план режиссуру.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 348.)

В этот тяжелый период жизни Станиславского неизменно поддерживал его ближайший друг и помощник Л. А. Сулержицкий. Вместе с ним, как когда-то с Мейерхольдом, они решили перенести свои поиски в лабораторную студийную среду. Так возникла Первая студия МХТ.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'