Ф. И. Шаляпин

Для меня лично начало гастролей Ф. И. Шаляпина ознаменовалось, прямо скажем, курьезным происшествием. 30 ноября шел "Фауст". Зрительный зал был переполнен. На сцене все места были заняты артистами, хором и кордебалетом. Я с группой товарищей взобрался на правую портальную лестницу и, пристроившись на пятой или шестой ступеньке, впился глазами в Федора Ивановича. Сначала все шло спокойно. Вот Мефистофель - Шаляпин пропел свою знаменитую арию "На земле весь род людской...". Вот раздался звонкий удар тарелок, который ввел в оркестровку Федор Иванович. Вот отшумели овации, - пел он в этот раз великолепно, был в ударе. Аплодировали все: и зрительный зал, и сцена - за кулисами было много народа. Я кричу вместе со всеми: "бис!". После этой сцены хор, вооруженный шпагами с крестообразной рукоятью, наступал на Мефистофеля: "Изыди, сатана!".

"Вот крест святой! Он нас спасет от зла!" - пел хор.

Блестящим исполнителем роли Мельника был В. Люминарский (несправедливо забытый). Он же режиссер чеховской 'Канители', с которой я выступил на экзамене в студию Ф. Комиссаржевского

Мефистофель - Шаляпин корчился в муках, пытаясь увернуться от крестного знамени. Момент был незабываемый! Устремив глаза в мою сторону, то пригибаясь, то вытягиваясь во весь свой могучий рост, великий артист передавал мимикой все оттенки своей ненависти к кресту, которым его осеняли. Все замерли. Наконец Мефистофель, пятясь, скрылся за кулисы. Снова раздался гром аплодисментов, зрительный зал неистовствовал. Я снова ору от восторга, сам не помня себя... И вдруг чья-то энергичная рука решительно стаскивает меня за ногу с лестницы. Разъяренный помреж Кудрин, весь красный от гнева, кричит, чтобы я убирался на все четыре стороны.

- Ты что же, черт кудлатый, Федор Иванович играет, а ты ему рожи строишь?!

- Боже мой, что вы говорите! Какие рожи? Когда!

Властителем дум в то время был знаменитый композитор С. Рахманинов. Шарж работы худ. Д. Моора

Оказывается, сопереживая игру Шаляпина, я непроизвольно повторял его мимику, которую нечуткий Кудрин принял за передразнивание. Как могли даже подумать, что я решусь на такой дерзкий поступок! Мне было горько до слез. Тем более, что в тот вечер, собираясь слушать своего кумира, я даже карточку приготовил, чтобы Федор Иванович оставил свой автограф. Я дождался Шаляпина, когда он шел из-за кулис в артистическую, и у нас произошло "объяснение", в результате которого на фотографии Еремки из "Вражьей силы" появился автограф: "Мише Жарову, который, я верю, не строил мне рож! Ф. Шаляпин".

Нина Кошиц, оперная актриса первой величины, в начальные годы моей артистической карьеры

Очень обидно, что эту карточку у меня потом кто-то взял и не вернул.

Позже, во время вторых гастролей, я старался не пропустить ни одной репетиции Шаляпина. Они были для меня откровением, я искал в них разгадку таланта. С утра я забивался в директорскую ложу и ждал шаляпинских репетиций. На моих глазах разыгрывались интереснейшие сцены, которые были доступны немногим. На репетициях облик Шаляпина как человека и артиста вырисовывался еще рельефнее и живее. Мне казалось, что каждый шаг, каждое движение, каждое слово Шаляпина не похожи на то, что делают актеры рядом и около него. Я, которого всякая грубость обижала, легко прощал ему все резкости, о которых так много - больше чем следует - тогда говорили. Мне на них было наплевать! Помню его скандал с С. П. Юдиным, известным в Москве тех времен тенором - прекрасным певцом и актером, перешедшим к Зимину из Большого театра.

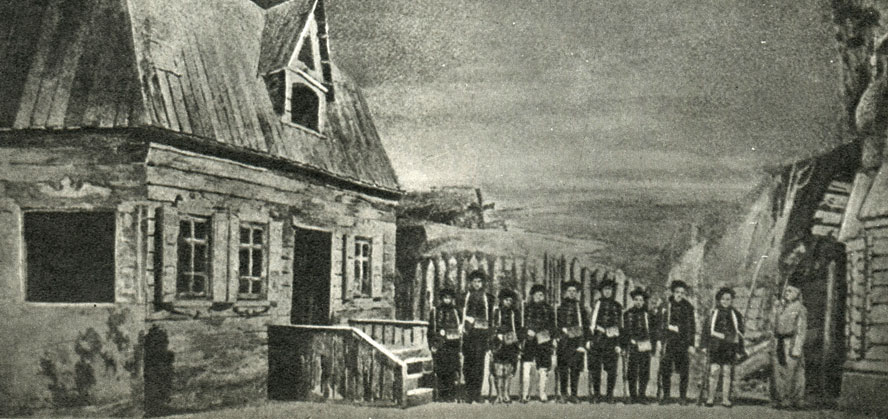

На утреннике у Зимина в 'Капитанской дочке', одетый в костюм пугачевца, я впервые очутился на сцене театра. Высунув голову из-за частокола, я получил увесистый удар ружьем

Среднего роста, изящный, нервный, подвижный, самолюбивый, как всякий баловень судьбы, Юдин приготовился к репетиции и стоял на сцене в костюме, поверх которого опоясался ремнем со шпагой. Шаляпин опаздывал. Десять минут, пятнадцать минут - Шаляпина нет. Все нервничают, злятся, говорят, что это хамство, что так вести себя нельзя. Проходит полчаса, и Юдин объявляет, что уходит с репетиции...

В эту минуту знаменитая маленькая дверь открывается, и Федор Иванович, согнувшись, как был с улицы, в поддевке с красным шарфом вокруг шеи, засунутым за борт пиджака, в шапке пирожком и в ботах, вваливается на сцену и еще в дверях гудит:

- Извините, голубчики, опоздал... опоздал... Давайте начинать...

И говорит именно "голубчики", а не "господа".

В изображении художника Ивана Малютина Борис Годунов был типичным монголом

В зале и на сцене воцаряется зловещая тишина. Все смотрят на Е. Е. Плотникова - главного дирижера. Прекрасный музыкант, он был и умен, и красив, этот Евгений Евгеньевич. Казалось, он сошел с обложки журнала "Нива" или "Искусство". Были на обложках такие рекламные объявления, вроде "Носите бандаж для усов", и сбоку всегда изображался этакий брюнет с красивой прической и вильгельмовскими усами. Единственное, что сбивало с Евгения Евгеньевича эту журнальную красивость, - оспины. Он был рябой. Но удивительно, что эти рябинки и делали лицо Плотникова необыкновенно обаятельным, хотя он редко улыбался. Все знали его вспыльчивость и придирчивость. Поэтому так и ждали его слова в инциденте с Шаляпиным. Но Плотников молчал. Он сидел за пультом и решал, вероятно, что ссорится с Шаляпиным ему вовсе не к чему.

А так выглядел Ф. И. Шаляпин в роли Годунова

Плотников, как ни в чем не бывало, постучал палочкой, оркестр приготовился и начал пролог.

Юдин запел в полный голос или почти в полный. Появился Мефистофель - Шаляпин и запел вполголоса. Тогда Юдин быстро перестроился и тоже начал мурлыкать. Шаляпин его останавливает и говорит:

- Молодой человек, пойте громче, я вас не слышу.

Юдин ему отвечает:

- И я вас не слышу.

- Хорошо! - сказал Шаляпин.

Эскизы И. Малютина, которые он сделал для 'Бориса Годунова' в постановке Ф. Комиссаржевского. Патриарх. Марина Мнишек

И тот, и другой усиливают голос, но уже видно, что злятся. Атмосфера репетиции накаляется. Потом Шаляпин, стоя на сцене в шубе и шапке, говорит Юдину:

- Голубчик, перейдите-ка лучше сюда.

- Меня зовут Сергей Петрович! И стоять я буду здесь, а вы стойте, где хотите! И вообще...

Затаив дыхание, ни жив, ни мертв, сижу я в ложе, спрятавшись за занавеску. Мне видна вся сцена.

Юдин, красный, как рак, выхватывает шпагу из ножен и со словами: "И вообще я нигде стоять не буду, потому что не желаю с вами петь", - пускает шпагу из одного конца сцены в другой, прямо под ноги Шаляпину. Шаляпин поднимает огромную ножищу, обутую в фетровый бот, и грациозно наступает на шпагу.

Юдин еще что-то кричит и убегает за кулисы.

Валентин Серов, автор эскиза грима и костюма Олоферна, на первом спектакле оперы 'Юдифь' сам гримировал руки Шаляпина, чтобы сделать их 'мощными и властными'. Проходя в марше, я видел Шаляпина - Олоферна стоящим у входа в шатер

Пауза. Все остановились.

Шаляпин говорит, обращаясь к Плотникову:

- Евгений Евгеньевич, есть еще артист какой-нибудь?

Тот отвечает:

- Я думаю, что вернется Сергей Петрович.

- Не надо, чтобы он возвращался. Вызовите другого артиста.

Сделали перерыв. Приехал Немов-Немчинский в военной форме, он был призван в армию, но изредка пел и провел все гастроли с Шаляпиным, исполняя партию Фауста. Юдин больше уже никогда не встречался с Шаляпиным. А жаль, что так получилось!

Я продолжал наблюдать за репетицией. Больше всего меня удивило, что ссора с Юдиным, казалось, абсолютно не взволновала Шаляпина. В этот день он вообще был в особом ударе. А может быть, так с ним бывало всегда, когда он злился?

Слушать его рокочущий голос, звучащий даже вполсилы, было наслаждением.

Вот он дошел до музыкальной фразы: "Сатана там правит ба-а-л", и остановился. Подойдя к авансцене, Шаляпин заговорил с Плотниковым, настойчиво убеждая его:

Евгений Евгеньевич, дорогой, вы тут паузы не держите. А композитор пишет не только ноты, звуки, он еще пишет и паузы. Это тоже музыка, это нужно знать, мой милый, - и Шаляпин напевает это место, как он его понимает.

И красавец, гроза всех солистов, Плотников, положив палочку на пюпитр, сложив руки на груди, внимательно, как школьник, слушал, что ему говорит Шаляпин. И он не качал головой: "нет", и не выражал скепсиса. Его лицо было непроницаемым.

- А потом, голубчик, пожалуйста, - обратился Шаляпин к ударнику в оркестре, - после слова "ба-а-л" ударьте в тарелки: "дзинь" - как будто золото рассыпалось!

И сам, взяв тарелки, показал ударнику, как это сделать.

Шаляпин повторил арию, тарелки сработали, и это было великолепно, это было потрясающе, и все присутствовавшие поняли, как был прав Шаляпин, и не могли не простить ему излишние резкости.

Вот так из темноты своей ложи я наблюдал за репетициями Ф. И. Шаляпина. А потом, наскоро пообедав, снова бежал в театр, где видел Шаляпина уже на сцене, перед зрителем, в полной красе и мощи его огромного таланта и редчайшего сценического темперамента.

Особенно я дорожил спектаклем "Борис Годунов", в котором сам, уже признанный статист, в костюме стражника сдерживал толпу хористов в знаменитой сцене у Спасских ворот. Я стоял спиной к зрительному залу, перед самым помостом, на который вступал царь Борис - Шаляпин, когда пел знаменитую арию "Скорбит душа, какой-то страх невольный...".

Когда он запел, все замерли, на сцене и в зале воцарилась мертвая тишина, а Шаляпин вдохновенно, с закрытыми глазами, сделал несколько шагов в мою сторону и остановился надо мной. Я смотрел на него снизу вверх, пока он пел: "О, праведник, о, мой отец державный...".

И тут я в первый и последний раз в жизни увидел горло великого артиста в процессе пения, увидел его гортань и маленький язычок, который трепетал там, внутри, как пойманная птичка. Шаляпин делал еле заметные движения губами и мускулами лица, как бы расставляя резонаторы, и эти движения и клокотанье язычка придавали голосу обворожительный тембр. Я как бы видел звук, льющийся из его гортани, потому что видел механизм, его создающий. Голос Шаляпина был объемным, казалось, можно было его потрогать, и слово будто ввинчивалось. И как бы ни пел Шаляпин - в полную силу, шепотом или речитативом, - он вас покорял своей выразительностью на всю жизнь.

В перерывах между большими спектаклями, в которых Федор Иванович пел ведущие партии, он давал себе отдых и выступал в сборных спектаклях, исполняя более легкие роли. Но и в них он отдавался сцене целиком. Был спектакль, когда шли "Моцарт и Сальери" и сцена в корчме из "Бориса Годунова", в которой Шаляпин играл Варлаама. Что это был за Варлаам - невозможно передать! Я три раза видел его в этой сцене, и все три раза был наверху блаженства. Сцена в корчме разыгрывалась в закрытом павильоне. Спектакль начинался в семь часов, но уже к шести все дырки в декорациях были забронированы актерской братией. Никто не желал пропускать шаляпинского Варлаама.

...Недавно мне пришлось видеть и слышать по телевидению сцену в корчме в исполнении артистов одного из периферийных театров, театра очень почтенного, пользующегося большой любовью советских зрителей. Я смотрел и думал, как в общем и целом вырос наш оперный артист, понимающий, что в опере нужно не только петь, но и играть. И действительно, сцена в корчме была сделана по-новому, вопреки существовавшим традициям. И все же какое-то щемящее чувство неудовлетворенности я испытывал, глядя на игру актеров. Боязнь выйти из образа, какая-то внутренняя робость, отсутствие артистизма лишали их образы масштабности и размаха пушкинской лиры и музыки Мусоргского. Возможно, в этом моем ощущении сыграло роль то обстоятельство, что я как зритель был на всю жизнь "испорчен" для восприятия другого Варлаама, кроме шаляпинского.

Не знаю, плохо это или хорошо. Во всяком случае, соприкосновение с подлинным искусством всегда прекрасно, даже если вы не можете после этого смотреть ничего другого. Я старался пересилить себя, глядя в телевизор на старательную игру современного Варлаама, барахтавшегося в плену "малых правд". Но у меня в тот вечер было испорчено настроение, потому что я все время вспоминал Федора Ивановича и жалел, что его школа, его традиция не учтены молодым советским актером...

Что же поражало в Шаляпине, когда он с таким блеском и виртуозностью исполнял партию Варлаама? В нем виделся прежде всего художник огромного масштаба, бескрайнего дарования, неуемной фантазии и темперамента.

Каждый раз вы ждали от Шаляпина не только эстетического наслаждения, но и раскрытия психологического, внутреннего состояния оперного героя, с новой, неожиданной для вас стороны. Идти в оперу и получить, кроме музыкальных впечатлений, то, что может дать только драма, - уже великая вещь!

Шаляпин - Варлаам был колоритнейшей фигурой. Он был очень высок ростом, толст, очень толст, у него была голова дулей, которая суживалась к темени, - череп напоминал дыню. Это был обжора, бражник, весельчак, забулдыга, трутень. Он хватал в жизни все, что плохо лежало. Вы видели сразу по его хитрому прищуру, на что он зарится и к чему безразличен. Когда Шаляпин доходил до места: "Как во городе было, во Казани", когда в одной руке он зажимал штоф, а в другой что-то вроде соленого огурца, точно не помню, то это была не вставная ария, которую композитор написал оперному артисту. О, нет! Обычно артист, играющий Варлаама, проговаривает и походя проигрывает положенный текст до этой арии, зная, что основное в этой маленькой эпизодической роли - "Как во городе было, во Казани". Такие актеры не знают, что Варлааму делать до этой арии и после нее.

Когда же вы слушали Шаляпина, вам было ясно, почему он с таким подъемом поет эту песню. Его, плотоядного и жизнелюбивого монаха-растригу, усталого и голодного с дороги, многообещающая корчмарка угостила вином. Оно его возбудило, и вся его плоть, до сих пор дремавшая от голода и стужи, вдруг задрожала, воскресла, и он запел обуреваемый пробудившимися страстями...

Рассказать, как пел Федор Иванович, невозможно. Знаю только, что пел он необыкновенно. Начинал тихим рокочущим голосом: "Как во городе было, во Казани", как будто хотел открыть нам тайну, которая произошла в городе Казани. И когда доходил он до "бочки с порохом", которая "закружилася", он так комично и легко вертелся на одной ноге, а после слов "и в окопы покатилася, да и трахнула", с такой силой ударял ногой по воображаемой бочке, что, казалось, и впрямь видишь, как она, грохоча, "закружилася и покатилася". Тут раздавалась буря аплодисментов, и последнее "трахнула" уже тонуло в прибое рукоплесканий.

Видел я Шаляпина и в роли Олоферна из оперы "Юдифь" царственно возлежавшим на ложе с чашей в руке.

И мы понимаем А. Я. Головина, который не мог пропустить эту живописную позу артиста и создал картину на эту тему, дающую точное представление об Олоферне Шаляпина, - жестоком тиране, страшном человеке, застывшем, как мраморное изваяние. Одним скупым движением кисти руки Шаляпин мог передать весь его характер.

А на следующий день, вернее - через день, так как гастрольные спектакли шли три раза в неделю, Шаляпин уже был русским до мозга костей, разухабистым, яростным и отчаявшимся Еремкой во "Вражьей силе". Кто помнит эту оперу, тот знает, что Еремка поет вместе с хором "Широкая масленица, ты с чем пришла...". И кончается эта сцена наивысшим форте хора, которое Еремка должен покрыть своим голосом.

Что же делал Шаляпин? Когда наступало форте, он поворачивался спиной к публике и лицом к хору и, не выходя из образа, дирижировал кулаками, как бы делая знак хору: "А ну-ка, поддай! Пусть знают наших!". И хор действительно давал жару, да такого, что своды театра, казалось, вот-вот лопнут. В тот момент, когда хор доходил до кульминации, Шаляпин вдруг поворачивался лицом к зрителям, хор сразу переходил на пиано, а Федор Иванович брал высочайшее форте.

Невозможно передать, что делалось в этот момент в театре! Шаляпин показывал здесь не столько силу своего голоса, нет, он был здесь виртуозом техники пения, умнейшим и талантливейшим мастером. С легкостью гения он преодолевал главную трудность оперного исполнения - пресловутое форте хора и оркестра, которое обычно заглушает певца. И более того, силой своего дарования, актерской интуицией Шаляпин доказывал на практике, что форте в искусстве вообще и в оперном в частности - не крик, не надрыв, а самая высокая степень эмоционального выражения.

Мы часто говорим: "колоссальный успех", "потрясающий", "необыкновенный". Но какие бы слова мы ни подобрали, они не передадут и сотой части того настоящего успеха, который выпадал почти каждый раз на долю Шаляпина. Двадцать раз актер выходил в гриме на аплодисменты зала. Что это, колоссально? Да, но еще не все. Затем раз десять выходил в костюме, уже после того как успел снять грим и парик. Зал продолжал греметь овацией. Затем Шаляпин выходил в халате и раскланивался семь - восемь раз. Потом снова уходил в свою уборную.

- Спа-си-бо! Спа-си-бо! Ша-ля-пин! - продолжал скандировать зал. И он - властелин чувств человеческих - показывался уже в вечернем костюме, в котором он ехал ужинать в ресторан, ибо он обязательно после каждого спектакля уезжал в ресторан ужинать. Казалось бы, все, но публика не унималась, требуя снова и снова выхода своего любимца на сцену. Между выходами аплодировали по очереди, группами - то здесь, то там, а когда появлялся артист, по залу проносился вихрь. Так еще пять - семь раз. Наконец Шаляпин появлялся на сцене в своей знаменитой поддевке, с закрученным вокруг шеи красным шарфом, в ботищах и перчатках. Он шел к рампе, низко кланялся и говорил:

- Благодарю, братцы! Благодарю!

Все входы в театр были заняты пикетчиками. Студенты-добровольцы сдерживали толпу, а когда подавали шаляпинскую карету, то распрягали лошадей и везли ее сами. Часто Шаляпина выпускали черным ходом.

Вот это и есть подлинный успех, который сопутствует не модной знаменитости, не звезде экрана, а подлинному таланту, умноженному трудом, отданному народу. Такой талант приносит славу!

Довелось мне быть и на одном из последних выступлений Ф. И. Шаляпина уже в советское время. Это был грандиозный концерт в Большом театре, после окончания какой-то конференции или съезда, на котором присутствовали Ленин и делегаты съезда Советов.

Я сидел в пятом или шестом ряду партера, так как был одним из технических организаторов этого концерта.

Шаляпин пел Бориса Годунова с огромным подъемом, проникновенно, с особым настроением. Ради правды, нужно сказать, что из двадцати - тридцати спектаклей, в которых я слышал Федора Ивановича, я могу вспомнить максимум десять, когда чувствовалось, что он был в ударе и сам получал огромное художественное наслаждение от своего щедрого таланта. Это были минуты необыкновенного вдохновения, когда актер раскрывал свое дарование полностью, не щадя сил, не сдерживая темперамента. Вообще же Шаляпин старался не очень расходовать себя и пел не в полный голос. Он берег себя, не в пример такому актеру, как драматический тенор В. П. Дамаев, которому сулили мировую славу, но который не достиг ее, ибо не щадил себя, был неумен, расточителен и вскоре "пропел" свой голос.

На концерте, о котором я рассказываю, Шаляпин полностью отдавал себя зрителям. Несмотря на то, что это был официальный, правительственный концерт, по особым приглашениям, зрительный зал был переполнен. Не было свободного места и за кулисами. На колосниках Большого театра, по которым ходят рабочие, чтобы опускать или поднимать декорации, на этих мостках, невидимых зрителям, сидели и даже лежали люди, слушая певца сверху и видя лишь его темя. И вот, когда Федор Иванович пел знаменитое ариозо "И мальчики кровавые в глазах", кто-то с колосников уронил программку.

Большого формата, из меловой бумаги, она как-то лениво и тяжело падала, медленно опускаясь через всю высоту сцены Большого театра. Зрительный зал замер. Все знали характер Шаляпина. Этот человек был непримиримым в творчестве, и не дай бог, чтобы злосчастная программка опустилась у него перед носом во время исполнения монолога Бориса. Шаляпину ничего не стоило прервать пение и уйти со сцены.

Секунды, пока программка, медленно качаясь в воздухе, снижалась, зрительный зал сидел, не шелохнувшись. А когда она упала сзади распростертого на полу Бориса, зал облегченно вздохнул. Шаляпин ничего не заметил! Казалось, прошла целая вечность, а не полминуты...

И еще одно, последнее воспоминание, связанное с Ф. И. Шаляпиным. Оно особенно врезалось в мою память, ибо касалось частной жизни Шаляпина. Я расскажу о редчайшем случае, свидетелем которого я оказался не из праздного любопытства к "приключениям великих личностей". Нет, это меня совершенно не интересует. Мне запомнилась эта история тем, как в ней отразился Шаляпин-художник.

У нас была чудесная юношеская компания: мой друг Ваня Юров, Лидочка - дочка помрежа, Саша - артистка зиминского кордебалета и я. Саша была чудесным товарищем и обворожительной девушкой. Обаятельна она была необыкновенно, пухленькая, с симпатичными ямочками на щеках, голубыми веселыми близорукими глазками и смешно вздернутым носиком. Она была остроумна и не робкого десятка.

Федор Иванович имел обыкновение разговаривать с ней за кулисами, дожидаясь своего выхода. Однажды он ее спросил:

- Сашенька, что вы делаете сегодня вечером?

- А что бы вы хотели, чтобы я делала? - кокетливо улыбнулась она.

- Не хотите ли поехать с нами?

- Куда же вы собираетесь ехать?

- Ужинать в ресторан Оливье. Там будет много народа, я вас приглашаю в нашу компанию.

Саша с минуту поколебалась:

- Нет, я не могу, потому что сговорилась со своим другом идти гулять, и без него не пойду.

- А кто ваш друг?

- Миша. Вы его не знаете.

- Пожалуйста, пусть едет и Миша.

После долгих препирательств Саша уговорила меня туда пойти. Я в ресторан пошел, но был там недолго, потому что не хотел огорчать мать поздним приходом домой. Если я говорил, что приду тогда-то, то мог опоздать не более чем на пятнадцать - двадцать минут, иначе мать волновалась и не могла заснуть.

Саша посоветовала:

- Скажешь, что был длинный спектакль и ты меня провожал домой. Подумай, такой случай!..

В общем она меня уговорила, и я пошел.

В ресторане были и Зимин, и Маторин, и еще много оперных, а из драматических актеров я узнал только Качалова и Москвина.

Сидели в банкетном зале ресторана "Эрмитаж" (что был на Трубной площади). Я очень стеснялся и пристроился где-то на уголке длинного стола. И вот из общего зала, где играл струнный квартет, раздалось пение. Какой-то эстрадный певец исполнял романс "Глядя на луч пурпурного заката...".

Шаляпин сказал:

- Господа, прошу одну минуточку, - и стал слушать своего коллегу по искусству.

Все притихли. Я немного опьянел, мне дали бокал вина, а я никогда не пил. Вдруг вижу, как Шаляпин встает, направляется в общий зал. Он подходит к оркестру и говорит:

- Маэстро, одну минуточку, проаккомпанируйте мне этот романс.

И запел. Боже мой, что это было!

И тут я увидел Шаляпина беспощадного, непримиримого к любой фальши в искусстве, не терпящего халтуры. Он физически не мог себе позволить пройти мимо несовершенного в искусстве. Вот почему, когда запел певец-ремесленник, без души, Шаляпин не мог не исполнить этот романс - он не мог не вернуть музыке ее суть, ее содержание, ее красоту.

И это было прекрасно.

Значительно позднее я снимался в картине Протазанова "Белый орел", исполняя роль адъютанта губернатора, которого играл В. И. Качалов. Однажды в перерыве я начал рассказывать ему об этом памятном для меня вечере. Василий Иванович как-то сразу потеплел взглядом и, перебив меня, закончил мой рассказ словами: "И спел он "Глядя на луч пурпурного заката...". Этот эпизод, видимо, так прочно запечатлелся и в его памяти, что Качалов тут же, вспоминая Шаляпина, подражая его тембру голоса, по-шаляпински артистично, незабываемо спел целиком этот романс, удивительно передавая все нюансы шаляпинской манеры пения.

Возвращаясь к тому концерту, на котором присутствовал В. И. Ленин, добавлю, что, несмотря на то, что Шаляпин спел целиком оперу "Борис Годунов", он после перерыва вышел во фраке, какой-то особенно красивый и могучий, и по собственному желанию выступил еще и в концерте. Он исполнил "Дубинушку".

Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет,

- пел Шаляпин. И ему подпевал зрительный зал, ему подпевали делегаты съезда. Они пели сосредоточенно и громко. Пели и те, кто никогда не пел. Пели все! Я посмотрел на Ленина, и мне казалось, что он тоже пел.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'