Еще раз, настойчиво, об "invenzione"

Может быть, потому, что я за свою долгую жизнь (а их, вернее, была не одна, а пять или шесть) видел столько разных спектаклей и фильмов, был свидетелем стольких побед и поражений, сам несчетное количество раз ошибался в своих режиссерских поисках,- то отсюда и выросла неодолимая потребность рассказать о запомнившемся, поспорить или согласиться с незнакомыми или близкими собратьями по профессии.

Эйзенштейн уже вспоминал, как мы, в бытность подмастерьями у Мейерхольда, настойчиво выпытывали у него обязательные, как нам казалось, "секреты" мастерства, старались проникнуть в фаустовскую лабораторию его творчества, разгадать таинственную алхимию режиссерских решений. Секретов, конечно, он не раскрыл, так как их и не существовало, зато мы почерпнули бесконечно много из его отрывочных рассказов об отдельных спектаклях, причем самым увлекательным и полезным оказывались не теоретические предпосылки, а конкретные детали, описания и мысли "по поводу".

Так и я не могу отказаться от искушения для подтверждения главного своего тезиса - о необходимости прежде всего постановочного замысла,- поделиться некоторыми наблюдениями о практике разных режиссеров, как театра, так и кино.

Эти наблюдения не приведены в какую-либо обязательную систему, но рискую прибегнуть к ним, исходя из твердого мнения, что в искусстве наиболее убедительны не абстрактные построения, а спонтанно возникающие доказательства, вырастающие из живой, непосредственной творческой практики.

Режиссерские решения наиболее ощутимы при обращении к классике, так как нам доступен первоисточник и мы можем сравнивать различные варианты его постановочного воплощения,- по той же причине этот анализ затруднен в кино, там мы не имеем возможностей для сопоставлений, так как в большинстве случаев со сценарием не можем знакомиться предварительно, а он редко повторяется потом в новой трактовке.

Однако, поскольку в кино прибегают к экранизации общеизвестных литературных и драматических произведений, здесь открывается поле для наблюдений, хотя должен заранее оговорить печальное обстоятельство: именно на этих примерах становится явственной "нищета" кинорежиссуры по сравнению с театральной. Технических и, конечно, физических затрат производится на фильм значительно больше, чем на спектакль, но душевных, интеллектуальных усилий - несравненно меньше. Здесь вступает в силу тот самый обман, о котором выше упоминали Орсон Уэллс и Александр Володин, а теоретически точно причину объяснял Кристиан Метц:

"Эстетическая выразительность в кино как бы приживлена к естественной выразительности того или иного лица или пейзажа, которые фигурируют в фильме... Таким образом, приобретение кинематографом эстетического измерения - наслоение экспрессивности на экспрессивность - достигается без труда. Искусство легкое, кино постоянно рискует стать жертвой собственной легкости: трудно ли произвести впечатление, если к твоим услугам естественная выразительность существ, вещей, мира? Будучи слишком легким искусством, кино вместе с тем искусство трудное: оно без устали карабкается по склону собственной легкости. Мало фильмов, в которых есть хоть немного искусства, еще меньше тех, в которых его много"*.

* (Metz C. Le cinema - langue ou langage?- In: Essais sur la signification du cinema, v. 1. Paris, 1973.)

Жестоко, но верно, поэтому, исследуя искусство режиссуры, невозможно обращаться лишь к кинематографу - на помощь обязательно должны прийти литература и театр.

Обратимся конкретно к режиссерским решениям такого общепризнанного образца мировой драматургии, как "Ревизор" Гоголя.

В истории советского театра нет двух более противоположных по стилю спектаклей, чем "Ревизор" в постановке К. С. Станиславского (редакция 1921 года) и гоголевский шедевр в трактовке Вс. Мейерхольда (1926).

Первой я, естественно, видел мхатовскую постановку и ушел совершенно потрясенный исполнением Михаилом Чеховым роли Хлестакова и разочарованный спектаклем в целом или, точнее, именно режиссурой, которая показалась мне обезличенной, что напрочь не вязалось с хрестоматийным представлением о гениальности Станиславского-режиссера.

Вскоре я испытал редкое и невозвратимое счастье, иначе сегодня его и не назовешь,- то ощущение, которое возникало на премьере "Ревизора" в ТИМе. Как и всякое театральное явление, его невозможно передать словами, но оно все же описано сравнительно подробно, и это избавляет меня от обязанности повторяться - приведу здесь оба примера, лишь для того, чтобы прояснить свою мысль о весомости режиссерских решений.

Ощутимость работы Мейерхольда была подавляюще явственной, она заключалась в раскрытии всеми средствами театра - музыкальными, ритмическими, пластическими,- всеми его элементами, начиная с актерской игры и кончая лучом прожектора или света свечи, деталями костюма и реквизита, не только конкретной пьесы, но всего пространства поэтики Гоголя, его миропонимания, стилистики, интонации, его видения российской действительности середины XIX века - и в то же время проникновения во вселенские глубины человеческой сущности.

Точнее всех впечатление от спектакля передал А. Гладков в своих воспоминаниях о Вс. Мейерхольде:

"Когда припоминаю тот первый вариант "Ревизора", который я видел в декабре 1926 года, я всегда представляю некий сценический Лаокоон, едва обозримый с одного взгляда: пестрый, блещущий красками мир из мебели красного дерева, голубых жандармских мундиров, музыки Глинки, обнаженных женских плеч, свечей, бутылок, рыкающих начальственных басовых раскатов, свистков квартальных, отчаянного голода, небывалого обжорства, глупой хитрости и хитрого простодушия, денежных ассигнаций, бубенцов тройки, шинелей внакидку и фраков в обтяжку, и, конечно, это не совсем то, что мы проходили в нашей "второй ступени" под названием "Ревизора", но это гораздо больше - это Гоголь, это николаевщина, это Российская империя, описанная де Кюстином; это огромное живописное полотно, на котором смешаны краски и Федотова и Брюллова"*.

* (Гладков А. К. Театр. М., "Искусство", 1980, с. 86.)

Мир писателя столкнулся с родственным миром другого такого же "фантасмагорического" художника театра, и в результате возникло органическое сочетание философской мысли о зрелищной красоте, торжество трагедии и гротеска одновременно, что так сближает великого русского классика с классиком современного экрана Чаплином.

Имя Чаплина прозвучало сейчас здесь не случайно,- как это ни покажется парадоксальным, но постановка Станиславского оказалась более "чаплиновской", чем работа Мейерхольда, и я глубоко ошибался, не оценив по достоинству спектакля МХАТа, считая его отрежиссированным невзрачно.

Причиной моей ошибки было покорное следование одностороннему пониманию "театральности" и неглубокому определению "кинематографичности". Противопоставление этих двух понятий было весьма распространено в те годы,- впрочем, оно сохранилось и до наших дней.

"Кинематографичным" считалось (да и считается многими сегодня) монтажное построение повествования, многообразие съемочных точек, подвижность кинокамеры, обилие крупных планов - словом, весь обширный арсенал, накопленный "великим немым" в период от Гриффита до Кулешова и заново переосмысленный в современном кино.

С таких позиций фильмы Чаплина не выдерживают критики - ведь его не только ранние короткометражки, но и поздние фильмы абсолютно не "кинематографичны". Действительно, они сняты в подавляющем большинстве с неподвижной точки зрения камеры, находящейся на уровне человеческого глаза, монтаж как "столкновение" кусков отсутствует и ограничен простой "сцепкой", повествование развивается плавно и последовательно, декорации плоски и натуралистичны, игра всего актерского антуража примитивна, крупные планы чрезвычайно редки - словом, любой студент первого курса киношколы определит эту стилистику пренебрежительно как "спектакль, заснятый на пленку".

Однако фильмы Чаплина - это и есть подлинный кинематограф, только принципиально иной, скажем, чем кинематограф Эйзенштейна.

Как это не удивительно, но штампы в понимании того, что такое подлинная "кинематографичность", укоренились настолько глубоко, что даже столь современный и опытный профессионал, как режиссер Стэнли Кубрик (наиболее известные его фильмы - "Тропинки славы", "Доктор Стрейнджлав", "Космическая Одиссея: 2001", "Заводной апельсин", "Барри Линдон" и др.), заявил, что книги Эйзенштейна не произвели на него никакого впечатления, и прибавил:

"Наибольшее достижение Эйзенштейна - это красота его композиций кадров и монтаж. Но что касается содержания его фильмов, то оно глупо, актеры статичны и декламируют текст. Я иногда думаю, что вся работа Эйзенштейна с актерами сводится к его желанию сохранить их как можно подольше в кадрах, которые он построил,- актеры двигаются так медленно, как будто находятся под водой. Вообще же каждый, кто серьезно интересуется различиями в технике кино, должен изучать Эйзенштейна и Чаплина. У Эйзенштейна все только форма, в то время как у Чаплина только содержание и никакой формы" (курсив мой.- С.Ю.)*.

* (Ciment M. Kubrick. Paris. Ed. Caiman-Levy, 1980, p. 34.)

Ограниченность и безапелляционность американского режиссера поразительны: не разглядеть у Эйзенштейна всемирного значения того нового содержания - истории революции и социалистического изменения мира,- которые помимо его новаторства он принес в мировое киноискусство, граничит с такой же бессмыслицей, как утверждение, что в фильмах Чаплина отсутствует форма. Шедевры Чаплина построены со столь выверенным мастерством, что Кубрику, со всеми его техническими "изысками", до них и не дотянуться.

Я уж не говорю о "Парижанке", но так - в каждом фильме Чаплина, начиная с "Пилигрима", "Собачьей жизни", "На плечо!" до полнометражных лент, таких, как "Малыш", "Огни большого города" (вспомните только попытку самоубийства миллионера, матч бокса, финальную встречу с цветочницей, "танец булочек" в "Золотой лихорадке", завод в "Новых временах"), да, в общем, пришлось бы перечислять все работы Чаплина, построенные с математической точностью высокого мастерства, для того чтобы убедиться в высокомерном снобизме Кубрика.

Элементарную истину в том, что в кино, как и в других видах искусства, существуют различия и индивидуальные особенности каждого из них и сравнения, например, скульптуры с фортепьянным концертом бессмысленны, американский горе-теоретик в своей самоуверенности усвоить так и не смог.

Оригинальная формальная безупречность Чаплина заключается прежде всего в нем самом, в его системе игры и мышления.

Это понял не кинематографист, а писатель Андре Моруа, когда отметил в своих "Литературных портретах":

"Кокто хвалит Чаплина за то, что после каждого фильма тот, пользуясь его выражением, трясет дерево.

"Надо,- говорит Чаплин,- сохранять лишь то, что держится на ветках"*.

* (Моруа А. Литературные портреты. М., "Прогресс", 1970, с. 251-252.)

Впрочем, и актерская работа Чаплина противоречит стандартным взглядам на природу кинематографической игры с обязательными для нее правилами "естественности", "реалистичности", скупости и т. д. "Маска" Чаплина по внешним своим признакам насквозь условна, игра подчеркнуто стилизована, преувеличенно выразительна, все окружающие персонажи окарикатурены и однозначны*.

* (Исключением из этой стилистики служит лишь один фильм Чаплина - "Парижанка" ("Общественное мнение"), где он является постановщиком, но сам появляется лишь в коротком эпизоде на вокзале.)

Это великий кинематограф со своей предельно выразительной эстетикой, если и родственной в чем-то театральной культуре, то особой ее ветви, давно не бытующей на "серьезных" сценах, а сохранившейся (и то частично) лишь на подмостках мюзик-холлов, бурлесков и цирковых аренах.

Эстетика Чаплина своими корнями уходит в самые неаристократические, "низкие" площадные жанры народных представлений, тем самым смыкаясь в своей родословной с Аристофаном и Шекспиром.

Издавна она противостояла эстетике театра придворного, а позднее - литературного или психологического, если не забывать того, что в основе любой, самой острой эксцентричности и условности должны лежать психологическая достоверность и жизненная наблюдательность, доведенные до формы обобщения и "маски".

Отличительной особенностью этой стилистики являлась доминанта игры актера, способного действовать на открытой площадке или арене без помощи традиционного "оформления", используя не декоративные, а игровые аксессуары (в большинстве буффонно преувеличенные), и вся сила игры которого заключалась в предельно виртуозном владении своим телом, ритмом движений (вплоть до акробатических и танцевальных) и выразительной жестикуляцией.

Площадному театру, как известно из истории, столь часто запрещалось "говорить" (как из боязни конкуренции с придворным театром, так и по цензурным причинам, ибо из уст народного комедианта слишком часто звучали нетерпимые для правящих кругов истины), что выработал он свою, беззвучную, пантомимическую систему игры,- кстати, также не имевшую ничего общего с условной балетной пантомимой.

По счастью, всему вышесказанному я стал свидетелем воочию - мне повезло: в начале двадцатых годов на одной из московских эстрадных площадок гастролировала та самая английская труппа Карно, где начинал свой путь Чаплин, и играли они пантомиму "Ночь в мюзик-холле", в которой, по преданию, заметил Чаплина агент Мак-Сеннета и пригласил в Голливуд.

Да, судя по литературным источникам, это был тот самый спектакль, в котором блистал тогда еще никому не известный, начинающий британский комик. Схема пантомимы была чрезвычайно проста: на просцениуме по бокам располагались две ложи, в середине на площадке шла мюзик-холльная программа. В правой ложе восседало многолюдное семейство, видимо буржуазных провинциалов,- папа, мама, худосочная дочка и шаловливый сынок,- в левой появлялся одинокий смертельно пьяный джентльмен во фраке. Это была роль Чаплина. Его вмешательство в номера на сцене, реакция семейства правой ложи, нарастающая в стремительном темпе путаница в отношениях актеров и зрителей, когда один каскад трюков наслаивался на другой и все вместе превращалось в фантасмагорическую эксцентриаду, обладавшую в то же время своей алогичной логикой,- являло пример не только безупречно действующего комического механизма, но и острого проникновения в поведение человека.

Михаил Чехов в роли Хлестакова. Режиссер К. Станиславский. МХАТ. Рис. Ю. Анненкова. 1921 г.

По-видимому, как и в театрах Востока, схема спектакля и актерской игры строилась по традиции, передаваемой из поколения в поколение, и обогащалась лишь отдельными находками меняющихся исполнителей, особенно если они обладали такой индивидуальностью, как Чаплин, который и перенес впоследствии на экран все наработанное в мюзик-холльной труппе.

В результате я мог убедиться (пусть не обижаются на меня маститые театроведы за это кощунство) в совпадении принципов "Ревизора" Станиславского и мюзик-холльного спектакля или, точнее, Чаплиниады.

И тут и там безраздельно царствовал актер: на экране - Чаплин, на сцене - Михаил Чехов; как известно, все попытки описать их игру бесцельны, отметим только, что в задачу русского актера входило дополнительно овладение гоголевским текстом и сотрудничество со столь мощным постановщиком, как Станиславский.

Не нищета, а богатство его режиссуры заключалось в поразительной разработке главной роли, где виртуозный и точный рисунок сочетался с полной свободой импровизации, легкой и предельно изобретательной, а также в умелой "оркестровке" всего остального ансамбля, который не просто подыгрывал "гастролеру", а тактично аккомпанировал солисту.

К. С. Станиславский (фото Я. Толчана) и Чарльз Спенсер Чаплин

Режиссерский замысел как раз и заключался не в таких "новациях", как обращение Городничего в зал с репликой: "Над кем смеетесь...", которую Москвин произносил, ставя ногу на рампу, то есть буквально словно "выходя из кадра", а в самоограничительном умении подчинить все постановочные элементы одному центральному - Хлестакову в исполнении Чехова.

Нигде не довелось мне также прочитать и о том, что запомнилось как обдуманное (или интуитивное) обращение Станиславского со сценографией, которую никак иначе не определишь, как "кинематографическую". Традиционно таковой считалось мелькание отдельных монтажных кадров, выхваченных светом или при помощи кинетических "мюрмобиль" - движущихся стен, изобретенных Мейерхольдом для спектакля "Д.Е.",- однако Станиславский применил ровное освещение и всего одну, почти плоскую декорацию (за исключением гостиничного номера Хлестакова), поставленную фронтально и изображающую зал в доме Городничего, но взятую как бы с "движения", или путем отъезда кинокамеры, то есть показанную вначале приближенно, а затем с каждым актом все более и более общим, или, пользуясь кинотермином, "дальним", планом.

Эта удивительная конгениальность Станиславского - Чехова с чаплиновской эстетикой - еще одно доказательство сложных, но родственных связей двух культур и обязательности режиссерской "четырнадцатой истины о черном дрозде".

Впоследствии мне довелось повидать бесчисленное количество сценических версий "Ревизора",- по большей части они были безличны и сводились к нехитрому расцвечиванию классического текста или к экспериментам, имевшим отдаленное отношение к шедевру Гоголя.

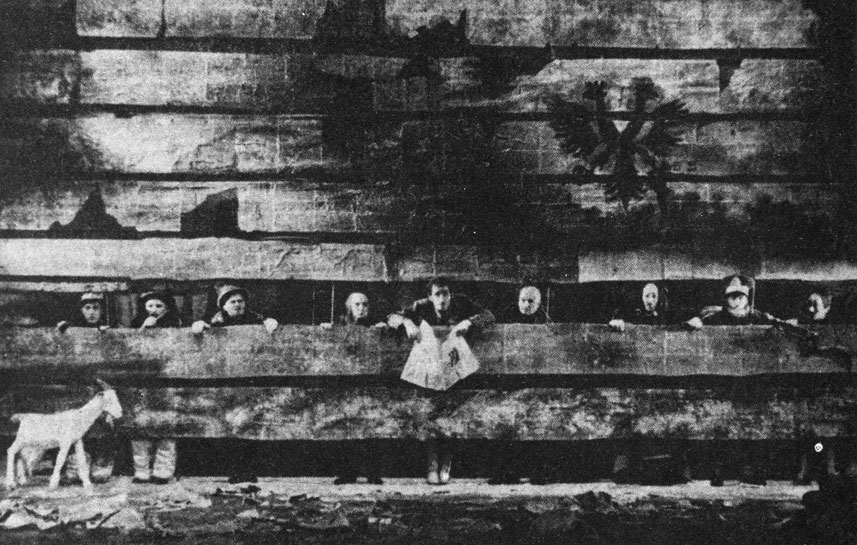

В польском театре Новой Гуты отличный режиссер и сценограф Юзеф Шайна (о котором я еще буду говорить по другому поводу) решил пропустить пьесу сквозь деформирующую призму Кафки, толкуя российскую провинцию как некий обобщенный абсурдный мир, отгороженный от конкретной действительности дощатым покосившимся забором.

Забор пересекает всю сцену, именно из-за него высовываются головы или, вернее, "рыла" Городничего и чиновников, перед ним - символическая куча мусора (бытующая во время всего спектакля), а над ним, в воздухе у падуги, подвешено чучело козы,- все это немного напоминает стилистику витебских полотен Шагала и по-своему могло бы стать убедительным, если бы не дальнейший разворот действия, в котором персонажи теряют какое-либо человеческое подобие, вылупливаясь из висящих прозрачных целлофановых мешков, и очень невнятно и неталантливо обращаются с текстом.

Значительно ранее, в середине двадцатых годов, в московском Театре имени МГСПС Валерий Бебутов превратил "Ревизора" в откровенный водевиль, где главным аттракционом было то, что талантливейший Степан Кузнецов один вечер играл Хлестакова, а на следующий - Городничего, причем и та и другая роль не стали украшением его творческой биографии.

Одним из самых интересных (и еще более спорных, чем мейерхольдовское) было решение гоголевской трагикомедии Игорем Терентьевым в Ленинградском театре Дома печати, где зал был украшен полотнами художника Филонова, а на сцене не было ничего, кроме нескольких десятков обыкновенных стульев, при помощи которых режиссер выстраивал изобретательные мизансцены.

Но особенно примечательным был финал спектакля - здесь передаю слово критику-очевидцу:

"Смысл терентьевского финала заключался в том, что, покинувший накануне гостеприимный дом Городничего Хлестаков остался верен себе. По-видимому, на очередном постоялом дворе он снова проигрался, продул все до копейки и не нашел ничего лучшего, как вернуться в дом Антона Антоныча, где его так щедро обласкали. Он появляется на сцене через минуту после того, как жандарм объявил о приезде "по именному повелению" настоящего ревизора и Городничий и все его подручные замерли в самых неестественных позах.

'Ревизор' Н. Гоголя. Постановка и сценография Юзефа Шайны. Театр Новой Гуты. 1964 г.

Хлестаков медленно обходит сцену, останавливается с любопытством около каждой из застывших фигур и изумленно произносит гоголевские слова: "Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутой назад головой" - или: "Почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак". Он заглядывает обалдевшим чиновникам в глаза, убеждается, что привести их в чувство невозможно, заканчивает наконец свой обход, выходит на авансцену и восхищенно разводит руками - "немая сцена"!*.

* (Цимбал С. Л. Театральная новизна и театральная современность. Л., "Искусство", 1964, с. 30.)

Не вдаваясь в общую оценку спектакля Игоря Терентьева, считаю, что его замысел финала не уступает прославленному решению Мейерхольда - с паноптикумом восковых фигур, заменяющих актеров. Не менее примечательным стал и "Ревизор", поставленный в Рижском театре русской драмы в 1982 году народным артистом Латвийской ССР, режиссером Аркадием Кацем с талантливым актером А. Ильиным в роли Хлестакова. Четыре латышских театроведа, авторы коллективной монографии о Рижском театре, так, в частности, характеризуют основной замысел спектакля:

"Режиссеру А. Кацу удалось с большой остротой и точностью раскрыть сущность уездной России времени Николая I, обрисованной сатирическим пером Гоголя... Обитатели этого захолустного городка обособленны и одиноки - ведь нет законов, обеспечивающих неприкосновенность и независимость личности... В этом обществе господствуют две страсти - желание сохранить этот бессмысленный порядок в той косности, в которой он пребывает, и "духовная идея" - мечта о чине, о власти над людьми.

Известие о приезде ревизора производит впечатление разорвавшейся бомбы. Темно, ночь, в доме Городничего зажигают свечи. В этот момент люди объединяются, они как бы участвуют в заговоре против ревизора, против той неистребимой силы, которая угрожает их жизни переменами.

Хлестаков в этом спектакле не пришелец, он - детище этого же общества, его молодое поколение... С болью и сознанием непрерывности диалектических связей режиссер показывает нежелание людей узнавать в своих детях свое будущее, стремление утихомирить молодой мятежный дух, ставящий под угрозу их покой и благополучие. В спектакле показан процесс возмужания Хлестакова, показан его путь от ребенка к личности"*.

* (Рижский театр русской драмы. 1940- 1983. Очерк истории. Рига, "Зинатне", 1983, с. 261.)

Эта необычная и, может быть, в чем-то спорная трактовка нашла последовательное и в целом убедительное решение, так как спектакль, несомненно, удался. В мою задачу не входит рецензирование всей постановки, но считаю необходимым подчеркнуть элементы, подтверждающие мысль о плодотворном взаимообогащении режиссуры театра и кино.

Общеизвестны случаи превращения пьес в киносценарии и фильмы, но нам важно отметить и обратный процесс: все чаще сценарии "театрализуются", и небезуспешно. А. Кац (в сотрудничестве с режиссером А. Лебедевым) не только повторил удачный опыт Г. Товстоногова с перенесением на сцену антирасистского сценария Н. Дугласа и Г. Смита "Не склонившие головы", но и осуществил театральную версию фильма И. Бергмана "Земляничная поляна" и, что называется, "подобрал" отвергнутый киностудией интереснейший сценарий В. Мережко "Мельница счастья" и создал отличный спектакль.

Рижский режиссер также понял, какую действенную роль играет на экране вещь, и использовал ее метафорические возможности в "Ревизоре".

Добчинский и Бобчинский дарят Хлестакову кустарную игрушку сына Добчинского - вырезанную из дерева тройку. Сцена погружается во тьму, задумчивый Иван Александрович тянет на веревочке игрушку - в музыке возникает тема пути, и слышится звон бубенцов, мелькают верстовые столбы, скрипят колеса телеги...

В конце спектакля, когда застыли чиновники, потрясенные известием о прибытии настоящего ревизора, Хлестаков неожиданно возвращается за игрушкой - он забыл ее впопыхах. Он поднимает ее, обходит, оглядывая окаменелых от страха персонажей трагикомедии, затем садится на единственное оставшееся свободным кресло, а на стоящую рядом колонку ставит деревянную игрушку-тройку... Она так контрастирует с водруженными на остальных колонках, как на пьедесталах, гипсовыми бюстами царей, царедворцев и даже самого Городничего!..

Так метафора сыграла до конца - "птица-тройка", пусть пока еще деревянная, не ожившая, предвещает полет в будущее...

Итак, шесть театральных "Ревизоров" при всей их несравнимости, как мне кажется, свидетельствуют о многообразием интенсивности режиссерской мысли, что, увы, нельзя подтвердить опытом кинематографа. Две виденные мной экранизации гоголевского текста решительно неудачны, и не по причине спорности трактовки, а просто по отсутствии таковой (в постановке Вл. Петрова) или вследствие бескультурья, лежащего в основе первых, штампованных решений.

Режиссер Гайдай в фильме "Инкогнито из Петербурга" не устоял перед искушением перевести сон Городничего в буквальный показ крыс на экране, охарактеризовать гоголевский город лубочным памятником царя, бутафорским золотым орлом, кукарекающим дважды (в начале и в конце), стадом свиней и бродящим по рынку голодным Хлестаковым.

Все это выглядит поверхностно-иллюстративно, но с претензией на раскрытие гоголевской комедии примитивными, якобы "кинометафорами".

Помимо на редкость неудачного выбора актеров все остальное решение выдержано в манере, годной лишь для подражательной короткометражки "Пес Барбос", но здесь неумеренное злоупотребление "замедленной съемкой" (уборка города, погоня за Бобчинским и Добчинским), обытовленное появление в финале хромого жандарма (вследствие неоправданной поломки кареты), да и многое другое свидетельствует лишь о плохом вкусе, а стремление сделать "пооригинальнее" и "не как в театре" окончательно лишает фильм какой-либо ценности.

Из остальных гоголевских творений значительно больше повезло "Женитьбе", где режиссерские решения были удачнее, как в кино, так и на театре.

Исключением явилась лишь первая увиденная мною на сцене Третьей студии МХАТа "Женитьба", в постановке Ю. Завадского (1923 год).

Художник Исаков по заданию режиссера окутал сцену огромной серой паутиной, в центре которой возлежал Подколесин (кстати, отлично сыгранный, вопреки постановочной трактовке, актером Осипом Басовым). Кочкарев оборачивался персонажем мистическим - на глазах у изумленных зрителей он расчетверялся (видимо, даже "двойник" Достоевского показался недостаточным режиссеру),- в целом все действие протекало в замедленно-мистериальном темпе, вследствие чего Гоголь был превращен чуть ли не в предшественника Метерлинка.

Спектакль оказался настолько неудачным, что вскоре исчез с афиши, а катастрофический режиссерский дебют Завадского послужил одной из причин окончательного его ухода из Третьей студии.

Откровенная эксцентриада Козинцева и Трауберга в Ленинграде, где пьеса Гоголя была лишь предлогом, так же как и то, что схема "На всякого мудреца довольно простоты" Островского стала трамплином для "монтажа аттракционов" Третьякова - Эйзенштейна, не могут послужить нам примерами - это всего лишь обходные маневры, намеренный отказ от прямых режиссерских решений.

И "Женитьба" долго оставалась причисленной к разряду произведений, годных только для упоминания в хрестоматиях, пока не получила блестящего воплощения в замысле режиссера Анатолия Эфроса.

Первая его проба на сцене Центрального детского театра была еще слишком робкой, зато постановка на подмостках Театра на Бронной и последующий американский вариант (в Миннеаполисе) раскрыли пьесу в новом, остром и выразительном ракурсе, где, так же как и в мейерхольдовском "Ревизоре", мир Гоголя возник со всей своей пронзительностью.

'Женитьба' Н. Гоголя в Третьей студии МХА Та. Режиссер Ю. Завадский. 1924 г. Артисты В. Бендина в роли Агафьи Тихоновны и И. Кудрявцев в роли Кочкарева. Рис. С. Юткевича. 1924 г.

Мне кажется не случайным совпадение (отнюдь не заимствование) замыслов дебюта спектакля: у Мейерхольда "Лес" неожиданно начинался крестным ходом; у Эфроса в "Женитьбе" на авансцену торжественно шествует свадебная процессия и, дойдя в звуке и движении до кульминации, внезапно разбегается, исчезает, как мираж или наваждение.

Трагикомическое начало гоголевской поэтики выражено и в нетрадиционной, лирической трактовке Агафьи Тихоновны (в мастерском исполнении Яковлевой), и в тревожном, мятущемся (а вовсе не сонном) Подколесине, и в квартете неудачливых женихов, и во всем пластическом облике спектакля, где сценограф Левенталь в своих трансформирующихся панелях конкретизировал режиссерское прочтение Эфросом гоголевской пьесы (где ранее игралась только ее почти водевильная фабула) как поистине "человеческой комедии" в ее бальзаковской масштабности.

В миннеаполисовском варианте (в США) Эфрос не повторил буквально свою московскую постановку, а обогатил ее деталями, возникшими в ходе работы в новых условиях,- одна из них может войти в анналы мирового театра как образец "четырнадцатой истины": в финале спектакля после побега жениха на опустевшей сцене красуется празднично накрытый свадебный стол и в наступившей тишине слышны один за другим щелчки пробок, выскакивающих из откупоренных и теперь уже никому не нужных бутылок с шампанским...

Блестящая и, я бы сказал даже, кинематографическая деталь, напоминающая по характеру другую адекватную находку, но на сей раз не театрального, а кинематографического режиссера, итальянца Альберто Латтуады, который начинал свою экранную версию "Шинели" Гоголя с быстрого прохода морозной ночью сильно продрогшего Акакия Акакиевича...

В своей прохудившейся шинели спешит он в присутствие, но задерживается лишь на секунду у морды извозчичьей лошади - у нее из ноздрей идет пар, и в ее дыхании греет, растирает свои замерзшие руки итальянский alter ego гоголевского героя.

У Латтуады и у Эфроса это не просто отдельные штрихи, а, как мне кажется, те музыкальные ключи, которыми можно обозначить весь настрой, основную мелодику режиссерской партитуры.

Пожалуй, именно этого не хватает двум другим, в общем интересным, экранизациям "Женитьбы": режиссеров Э. Гарина и X. Локшиной, а затем, на той же студии "Ленфильм",- В. Мельникова. К обоим постановкам я косвенно причастен, так как первая снималась в руководимой мною киномастерской, а вторая является работой моего ваковского ученика, поэтому читатель вправе заподозрить меня в субъективности оценок.

Но все же думаю, что не ошибусь, если определю оба фильма (при всем их несходстве) как полезный поиск, идущий по линии наибольшего сопротивления где-то в районе если не "четырнадцатого", то все же и не первого или второго плоского решения.

"Женитьба" Гарина и Локшиной в свое время вызвала горячую дискуссию, где многочисленному отряду "хулителей" противостояла небольшая кучка "восхваляющих" во главе с литературоведом Б. Эйхенбаумом. С этими спорами, так же как и с историей постановки, можно подробно ознакомиться по опубликованным материалам*.

* (См.: Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., "Искусство", 1974; Из истории "Ленфильма". Вып. 4. Л., "Искусство", 1976.)

Здесь же хочу отметить некие несомненные качественные отличия режиссерских замыслов.

Последовательные ученики Мейерхольда Гарин (незабываемый Хлестаков) и Локшина (верный ассистент Мастера) предложили свое решение, где причудливо переплелись театральные реминисценции с попытками воскрешения некоторых элементов ранних комических картин,- отсюда и допотопный поезд между Столицей и Павловском, заехавший сюда прямо из фильмов Бестера Китона, и финальная погоня через лужи за сбежавшим женихом.

О самом Гарине - Подколесине критик писал спустя тридцать лет, когда угас полемический пыл:

"...речь идет о "Петербургских повестях" и, как это ни странно, об образе героя "Шинели" - Акакия Акакиевича Башмачкина. Да, вечно испуганный мелкий чиновник, озабоченный только "постройкой" новой шинели, был в известной степени прототипом гаринского Подколесина, человека регламентированного до мозга костей, лишенного инициативы и воли, привыкшего поступать только так, как приказывает начальство, и испугавшегося своего собственного, единственного в жизни нерегламентиро-ванного поступка. Гарин играл в этой роли не простой, не элементарный водевильный персонаж. Он психологизировал его, он использовал свое сатирическое и одновременно лирическое дарование, пользоваться которым его научил Мейерхольд. Это была трудная задача, такая, которую еще не ставил перед собой ни один исполнитель Подколесина"*.

* (Блейман М. Ю. Об авторе книги.- В кн.: Гарин Э. П. С Мейерхольдом, с. 288.)

В целом экспериментальные увлечения дебютирующих режиссеров отвлекали их от главной задачи - раскрытия гоголевского текста, отдельные детали, часто изобразительные сами по себе, сместили центр повествования, оказавшегося в результате стилистически и смыслово неуравновешенным.

Артист О. Басов в роли Подколесина. Рис. С. Юткевича. 1924 г.

Крен при погружении в быт отличает "Женитьбу" Виктора Мельникова,- здесь господствует не экранная, а, скорее, живописная традиция, в своих интерьерах связанная с полотнами Федотова. Отсюда же и тщательность в обрисовке среды, насыщенной разнообразием типажей (отставной солдат на деревянной ноге, девка в доме невесты) и наблюдательностью в поведении персонажей (набегавшаяся за день сваха отогревает у печки свои натруженные ноги; .Яичница подробно осматривает приданое - сарай', дрова, бричку).

Основные действующие лица также оснащены подробностями: Кочкарев (артист Олег Борисов) - этакий "аматёр по женской части", "юркий ветреник", донжуан петербургских задворок; в контраст ему Подколесин (артист Алексей Петренко) неповоротлив, громоздок - "слон в посудной лавке", но не лишенный мечтательности; его слуга Степан - откровенный бабник и непочтительный хам; сама Агафья Тихоновна (артистка Светлана Крючкова) простоволоса, доверчива и тем самым наивно-трогательна.

Лучшая сцена фильма - это ее одевание к свадьбе (каскад белых нижних юбок) и целиком весь торжественный церемониал, оборачивающийся трагедией в финале.

Итак, в результате пять различных решений гоголевской пьесы подтверждают еще раз необходимость использования возможностей режиссерской палитры и переклички двух культур - театральной и кинематографической.

Всеволод Мейерхольд говорил:

"В лучшем кинофильме всегда есть элементы подлинного театра"*.

* (Цит. по кн.: Гладков А. К. Театр, с. 327.)

Добавлю к этому, что и в лучшем современном спектакле можно обнаружить элементы настоящего кино, однако интересно отметить, что в обоих случаях часто их ищут не там, где они находятся.

Я уже досадовал на поверхностные и неточные определения специфики двух видов искусств, теперь же хочу привести несколько доказательств их взаимообогащения в процессе возникновения режиссерского замысла.

Прошло полстолетия с момента опубликования знаменитой заявки Эйзенштейна, Пудовкина и Александрова о возможностях использования звука в кино, где одним из основным принципов объявлялся прием несинхронности, то есть разделения звука и изображения, что казалось совершенно невозможным на сценической площадке.

Однако парадоксальным стало то, что именно у театрального режиссера, Эрвина Аксера, я увидел наиболее изобретательное применение этого принципа - в постановке пьесы Торнтона Уайлдера "Наш городок" в варшавском театре "Вспулчесны".

Экранизацией этого же произведения занимался американец Сэм Вуд, и у него получился ординарный, ничем не примечательный фильм; в исполнении вашингтонской труппы "Арена-стейдж" пьеса Уайлдера прозвучала ординарно, режиссерская фантазия ограничилась там приглашением японского сценографа, который неизвестно почему подвесил на разной высоте предметы быта на заднике (влияние поп-арта?), и только польскому постановщику удалось найти режиссерское решение, подчеркнувшее и выявившее своеобразие стиля драматурга.

Эрвин Аксер совершенно оголил сцену, оставив для обозначения соседствующих домов два деревянных стола и несколько стульев, а также убрал вместе с декорацией и все бытовые аксессуары.

Работа актеров с воображаемыми предметами, давно известная и весьма полезная часть педагогического метода Станиславского, развивающая фантазию исполнителя и приучающая его к точности осязания и целесообразной выразительности жеста, у Аксера стала основой постановочного замысла.

Секрет режиссера заключался не в простом изъятии бытовых предметов, а в том, что он сохранил их звуки: за сценой в полной синхронности скрипела невидимая дверь, которую открывал актер, булькало молоко, разливаемое из бидона, позвякивали кастрюли на кухне, стрекотала машинка для подрезки травы в саду - словом, реалистически звучали все невидимые предметы, к которым прикасались действующие руки актеров.

Эффект получился поразительный, и отнюдь не благодаря лишь непривычности, но потому, что он совпал со стилистикой драматурга, ведь для пьесы Уайлдера как раз характерно новаторское для своего времени органическое совмещение реалистически воссозданной среды провинциального городка с условными приемами появления на сцене режиссера, комментирующего действие, а во втором акте - с присутствием части уже умерших персонажей, трактованных без всякой мистики, усевшихся на тех же стульях, на сей раз изображающих кладбище.

Таким же образом французская постановщица Ариадна Мнушкина избавила от натуралистического прочтения пьесу Уэкслера "Кухня", где все действия английский драматург развернул вокруг огромной ресторанной плиты в подвале современного отеля.

Очертания плиты Мнушкина разместила посередине арены (спектакль игрался не на сцене, а в цирке), предметы кухонного обихода, все продукты и сложные процессы их приготовления - очистка, варка, поджаривание, деление на порции и затем разноска блюд - обыгрывались актерами с предельной точностью жестов.

Выше я упоминал о неких знаках, ключах, как бы определяющих общую тональность режиссерского решения; к ним можно добавить, например, еще и вещи, игравшие столь заметную роль в эстетике немого кино и чьи метафорические, или игровые, функции поблекли с приходом звука на экран, будучи там передоверены слову.

Однако в современном театре происходит обратный процесс: вещи как бытовые аксессуары теряют свои чисто декоративные функции и исчезают вовсе или, напротив, набирают игровую силу, приобретая новую семантическую значимость.

Чеховская драматургия, по праву завоевавшая сцены всего мира, требует особо повышенного и тонкого режиссерского решения, и поэтому огорчительно, когда такой одаренный мастер, как Анатолий Эфрос, в попытке истолкования "Вишневого сада" в ключе трагедии, сооружает на сцене Театра на Таганке некий кладбищенский натюрморт с большим крестом посередине, по-видимому, символизируя тем самым гибель последнего дворянского гнезда, а вместе с ним и всего старого мира.

Столь прямолинейное использование вещной среды разительно контрастирует с принципиально иным решением той же пьесы в миланском "Пикколо-театре" у режиссера Джорджо Стрелера. У него также отсутствует бытовая обстановка усадьбы, ее атмосфера передана обобщенно, в форме воздушной, легкой, белой, как утренний туман, среды, обволакивающей всю сцену, но на этом фоне особенно четко рисуются те предметы, которым предназначено самим автором сыграть свою важную роль, как, например, "многоуважаемому шкафу" - это ведь именно ему адресует Гаев свой знаменитый монолог.

'Вишневый сад' А. Чехова. Режиссер Д. Стрелер, сценограф Лючиано Дамиани. 'Пикколо-театр', Милан. 1973 г.

Но итальянский мастер не ограничивается словесным материалом сцены, он раскрывает в ней глубинный, ностальгический, ключевой смысл всей пьесы -тем, что делает шкаф не только молчаливым собеседником, но красноречивым (хотя и безмолвным) соучастником трагедии владельцев утерянной усадьбы.

Из его деревянного брюха извлекаются свидетельства далекого детства, разные игрушки, и среди них - маленький поезд, бегающий по узеньким рельсам, уложенным на чуть наклонном паркете.

Незабываема эта пауза, когда Раневская и все присутствующие на сцене молча смотрят на проворный ход игрушечного паровозика по замкнутому кругу, а издали доносится чуть слышный шум настоящего поезда и его протяжный гудок...

Подлинным волшебством веет от этого решения, целиком опирающегося на самое действенное оружие режиссуры - широчайшее использование ассоциаций.

Именно о них всегда напоминал нам, своим ученикам, Всеволод Мейерхольд:

"Мои любимые ассоциации... Ищите ассоциативных ходов! Работайте ассоциативными ходами! К пониманию огромной силы образных ассоциаций в театре я еще только приблизился. Тут непочатый край возможностей"*.

* (Цит. по кн.: Гладков А. К. Театр, с. 319.)

В советской киночеховиане этим стремлением к овладению богатством ассоциативных ходов отмечен, пожалуй, лишь фильм режиссера Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино". Одна строчка в записной книжке писателя послужила верным ключом к раскрытию трудной ранней пьесы Чехова.

Здесь я хочу просигнализировать перекличку предметной метафоры в замысле двух постановщиков. Мне, так же как и Александру Гладкову, столь плодотворно исполнившему роль Эккермана при Мейерхольде, неоднократно довелось слышать изустные рассказы Мастера о его так и не осуществленном "Гамлете",- кстати, вот еще одна тема для наших театроведов: почему Мейерхольд, казалось, предназначенный для Шекспира, все же не реализовал ни одной из его пьес?

Среди вариантов, о которых упоминает свидетель со слов Мейерхольда в 1933 году, был и такой:

"Я раньше мечтал, чтобы Гамлета в моей постановке играли два актера: один - колеблющегося, другой - волевого. Они сменяли бы друг друга, но когда работал бы один, то другой не уходил бы со сцены, а сидел у его ног на скамеечке, подчеркивая этим трагизм противоположности сочетания двух темпераментов. Иногда даже второй вдруг выражал бы свое отношение к первому и наоборот. Когда-нибудь он мог бы вскочить и, оттолкнув другого, занять его место"*.

* (Цит. по кн.: Гладков А. К. Театр, с. 184.)

Можно лишь пожалеть, что этот дерзкий замысел остался невоплощенным,- он может показаться несколько прямолинейным из-за буквалистского толкования двойственности натуры датского принца, но все же насколько он органичнее, чем чисто умозрительное решение другой шекспировской пьесы, "Отелло", где режиссер Театра-студии на Красной Пресне вообще лишил венецианского мавра его спутника Яго, передав весь текст только самому Отелло.

Неудивительно, что в результате спектакль без Яго не получился,- шекспировский герой, рефлексирующий в духе плохо переваренного фрейдистского учения о борьбе внутри одной личности сознания с подсознанием и добра со злом, потерял элементарную убедительность, а режиссерское "самовыражение", вступив в неравную борьбу с драматургом, потерпело законное поражение.

В мейерхольдовском решении запоминается не только тема двойника, носящая несколько умозрительный характер, но и существование конкретной "скамеечки", на которой примостился у ног одного Гамлета другой. Это заземление реальной деталью необычайно характерно для Мейерхольда, всегда призывавшего к тому, чтобы режиссерская фантазия "одним крылом взмывалась в небо, а другим не отрывалась от земли".

Поэтому-то и реальная земля, которую копают могильщики на авансцене Театра на Таганке в "Гамлете", органически сочетается с условной метафорой занавеса, изобретенного Боровским, и гитара в руках Высоцкого, этого "принца без плаща", входит без труда в один ряд со скамеечкой Мейерхольда, заводным паровозиком Стрелера и механической клавиатурой Михалкова.

Но если забвение мудрого завета Мейерхольда и привело Театр-студию на Красной Пресне к неудаче в "Отелло", справедливость требует одновременно привести пример его достижения - в режиссерском решении повести В. Распутина "Прощание с Матёрой".

Сама мысль об инсценировке этой поразительной по таланту, но и такой по первому чтению не сценичной прозы была настолько смелой, что казалась просто неосуществимой.

Однако студии удалось изобретательно, а главное по существу, переложить мысль и стиль писателя на язык сцены.

"Прощание с Матёрой" в исполнении молодежного Театра-студии заявлено по форме как "спектакль-застолье". И действительно, перед зрителями - огромный стол (он же сценический помост), по трем сторонам которого уселись юные участники.

Но вместо яств на столе "сервирована" деревня "Матёра", точнее, ее макет, смастеренный самими студийцами со всей тщательностью и вплоть до малейших деталей: здесь в миниатюре и церковка, и мельница, и кладбище, и изба Дарьи.

Ребята, разместившиеся за столом, не загримированы, они никого не пытаются изображать - они рассказывают, то вместе, как античный хор, то в лицах, трагическую эпопею обреченного села. Сидящая посередине главная протагонистка, читающая текст Дарьи (тоже молодая девушка), в первой половине спектакля - в белом платье, во второй укутана черным платком; также и остальные меняют лишь отдельные детали костюмов; прозаическое слово перемежается пением, частушки сменяются причитаниями, заливается - то плачет, то смеется - традиционная гармонь - и постепенно, казалось, бытовая картина обычного деревенского застолья набирает силу народной мистерии.

А когда на помост взгромоздились пожогщики, как окрестил их Распутин, и пошли шагать прямо по столу своими сапожищами, сокрушая Матёру, выдергивая кладбищенские кресты (а один такой заезжий даже рванул луковку церковной колокольни, да и надкусил с хрустом),- то тут становится ясным, какая нагрянула беда. Затем загорелась Петрухина изба, заполыхали настоящим, не бутафорским огнем и другие макетные строения, и осталась от Матёры на столе-помосте черная зола, и вымазали ею себе лица в знак печали и траура деревенские бабы...

Тюлевая завеса, не то как туман, не то как вода, окутала, покрыла пепелище, но высоко на самом верху возникла, словно обернулась новым градом Китежем, затопленная Матёра - так знаком бессмертия трудовой земли заканчивается спектакль, где, казалось, простыми, но точно угаданными сценическими решениями воплощен сложный текст повести Распутина.

Принято думать, что преимущество кино перед театром заключается в возможностях показывать жизнь шире, подлиннее, реалистичнее,- это одно из заблуждений автоматического мышления: каждому из искусств свойственны только ему присущие равнозначные средства выражения и воздействия, надо только уметь пользоваться ими со смыслом и к месту - тут все зависит от таланта и меры интенсивности "четырнадцатой истины о черном дрозде".

Конечно, некоторые постановочные решения хороши именно тем, что возможны они только в том или ином виде искусства,- так, бесспорно, "Нетерпимость", "Броненосец "Потемкин", "Земля" и "Гражданин Кейн" кинематографичны прежде всего в основе, благодаря природе самих замыслов, но принципиально это не делает их более предпочтительными, чем решения режиссеров сцены. Такое утверждение сознательно полемично в отношении к известной теории Кракауэра, объявляющей главным и единственным достоинством кинематографа фотографическую фиксацию действительности, но тем самым сужающей его возможности как искусства и зачеркивающей само понятие кинорежиссуры.

Сравнительный опыт двух искусств подтверждает ограниченность доктрины немецкого теоретика - вспомним три режиссерских решения такого, казалось, "лакомого кусочка" для инсценировки, как сага Шарля де Костера о Тиле Уленшпигеле. Ее пытался взять на абордаж Жерар Филип, казалось, созданный для главной роли, кроме того, он дебютировал здесь и в режиссуре (пригласив на помощь Иориса Ивенса), мобилизуя отличных декораторов, выстроивших ему на натурной площадке в студии Ниццы копии замков, и используя экс-терьеры настоящей Фландрии, но в результате, не найдя постановочного кинорешения, потерпел обидное фиаско.

Талантливые советские мастера Алов и Наумов также потратили огромные усилия на тщательное восстановление атмосферы, окружающей эпопею Уленшпигеля, снова обратившись к подлинной архитектуре и к живописному наследию Брейгеля,- и все это не уберегло громоздкий фильм от не лучших признаков костюмных "кинобоевиков".

И только театральному режиссеру Марку Захарову наконец удалось на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола передать политический и поэтический накал творения де Костера, прибегнув не к натуралистической реставрации или эстетической стилизации, а к изобретательному и свободному решению в манере современного карнавального зрелища, где на почти пустой и тесной (по сравнению с экраном) площадке просторно чувствуют себя, живут в стремительных ритмах музыки, двигаются, поют, озорничают молодые актеры.

Этому же режиссеру принадлежит честь нового решения такой ответственной и почетной задачи, как сценическое воплощение образа В. И. Ленина.

В спектакле по пьесе М. Шатрова "Синие кони на красной траве" образ вождя раскрылся с предельно смелым применением брехтовского "очуждения": актер О. Янковский, без портретного грима и привычной жестикуляции, действенно доносит ленинскую мысль в условной обстановке знамен, лозунгов и аскетического реквизита эпохи военного коммунизма и в том самом зале, где в 1919 году выступал Владимир Ильич перед комсомольской аудиторией.

Зато свой реванш по сравнению с театром кино берет в фильме режиссера Алексея Германа "Двадцать дней без войны",- здесь строгими по вкусу, тщательно отобранными кинематографическими средствами повесть Константина Симонова обретает свое второе, экранное существование.

Решение, выбранное молодым постановщиком, может показаться спорным, но последовательность и тщательность, с которыми оно проведено, заслуживают уважения. Стилистика кинорассказа лишена внешних эффектов, она сознательно ограничена как бы репортажем военной эпохи - выстраивается впечатление, что любительская камера находилась в руках либо самого фронтового журналиста, либо его незримого спутника во время страдного путешествия в краткий отпуск.

Детали трудного прифронтового, а затем и тылового быта, незабываемые типажи заводских мальчишек, горькая, но незлобивая ирония в обрисовке местной киностудии, пронзительная, щемящая, неуютная любовь и на ее фоне - мимолетное, но столь запоминающееся трагическое лицо Ахеджаковой - все вместе свидетельствует о выстраданности и смелом задуме многообещающего художника, уже научившегося искусству "отбрасывания" близлежащих решений.

Читатель уже, надеюсь, заметил, что в этой затянувшейся главе речь идет только о решениях тех постановщиков, что обращаются либо к классике, либо к пьесам и сценариям, авторами коих они не являются,- это, так сказать, режиссура в ее чистом виде.

И думаю, что тот же догадливый читатель тем самым уловил мое настойчивое желание доказать на конкретных примерах, в чем заключается подлинно авторская режиссура, не нуждающаяся в обязательной подмене своих прямых функций соседствующими свойствами литературы.

В конечном счете мне хочется заразить кинорежиссуру, особенно начинающую свой путь, тем стремлением к интенсивности, напряженности, изобретательности постановочных замыслов, которое отличает плеяду мастеров современного театра,- здесь кинозазнайство, огульное отрицание театрального опыта кажутся мне вреднейшим проявлением бескультурья.

Не случайно Бертольт Брехт сетовал в своем дневнике:

"Я постоянно удивляюсь примитивности построения фильма. Эта "техника" обходится поразительным минимумом изобретательности, интеллекта, юмора и заинтересованности"*.

* (Брехт Б. Рабочий дневник. 1938-1955.- "Нов. мир", 1976, № 5, с. 226.)

Конечно, можно в объяснение этих упреков сослаться на то, что Брехт писал так в 1942 году, во время вынужденного эмигрантского пребывания в Голливуде и на основе впечатлений от американской массовой киностряпни, но мне кажется, что наблюдения его имеют более широкий смысл: ни прогрессивность тематики, ни ее внешняя злободневность, ни усовершенствованная техника сами по себе не могут заменить в киноискусстве, и особенно передовом, революционном, высокого накала леонардовского требования.

В театральной режиссуре многим из находок, свойственных именно этому виду искусства, можно лишь позавидовать: так, к примеру,- решению Бородинской битвы Эрвином Пискатором в его инсценировке "Войны и мира" (Наполеон и Кутузов разыгрывают ее не средствами привычной массовки, а пользуясь театральной метафорой - огромным шахматным полем, раскинувшимся во всю ширину сценической площадки) или приему, изобретенному Питером Бруком для постановки пьесы Женэ "Ширмы" - на тему Алжирской войны пятидесятых годов.

Итальянский кинорежиссер Понтекорво в своем фильме "Битва за Алжир" прибег к тщательно документированному воспроизведению событий, но в целом картина не стала образным раскрытием их смысла и значения. Английский постановщик ограничился несколькими ширмами,- вначале они предстают совершенно чистыми и выкрашенными в ровный белый цвет, но по мере нарастания действия актеры наносят на них отдельные цветовые штрихи, мазки и пятна, так что в результате в конце спектакля они образуют как бы пылающий фон, где в хаосе красок угадываются и пламя сражений, и дымы пожарищ, и очертания обобщенных примет поля битвы.

Так еще раз подтверждается аксиома о том, что искусство режиссуры достигает наибольшей силы там, где оно, опираясь на ассоциативные ходы, оставляет возможности для активной работы воображения самих зрителей, апеллируя к их фантазии и жизненному опыту, рассматривая не как пассивных потребителей, а как соучастников творческого акта.

Однажды я пытался оформить в качестве сценографа постановку в Студенческом театре известной пьесы "Двое на качелях" американского драматурга Гибсона. По сюжету действие протекает в двух комнатах, в разных концах города, и я, как мне казалось, нашел интересное пластическое решение. По двум углам сцены я разбросал невзрачную мебель, а на фоне повесил большой фотомонтаж, изображающий Нью-Йорк, разделенный огромным подвесным мостом.

Выглядело это довольно эффектно, но как же я был пристыжен, когда вскоре увидел ту же пьесу на малой сцене варшавского театра "Атенеум". Сценограф здесь ничего не выгораживал,- круглая по форме сценическая площадка "Атенеума" окружена зрителями со всех сторон, поэтому никакая декорация на ней в принципе невозможна, и художник просто разместил, почти рядом, два обыкновенных матраца, но вся выразительность заключалась в том, что один из них лежал нормально, а другой... пружинами вверх.

И этого оказалось достаточным для характеристики двух таких разных взбалмошных и неустроенных людей.

Заканчивая главу, посвященную поискам интенсивных режиссерских замыслов, убеждаюсь, что баланс из при веденных мною примеров складывается, как и следовало ожидать, не в пользу кинематографа.

Авторы телефильма "Пилат и другие" (ФРГ) неназойливо сближают фрагмент романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" с современностью, пользуясь средствами чисто кинематографическими,- прежде всего, фоном для дворца Пилата они выбрали сохранившиеся до сих пор в Нюрнберге гигантские каменные громады, сооруженные Гитлером для фашистских сборищ своей партии (они знакомы зрителям по фильму Лени Рифеншталь "Триумф воли"). Это удачная мысль, так как известно стремление нацистов к ложной помпезности и подражанию античной архитектуре, что ассоциируется с покоями римского наместника и одновременно расширяет круг ассоциаций, напоминая о столь недавней фашистской диктатуре.

Тема Голгофы имеет свою давнюю экранную историю, но из виденных мною вариантов ни Гриффиту, ни Роберту Вине в немом кино, ни Николасу Рею или Франко Дзеффирелли в звуковом не удалось выйти из пределов привычных клише, а теперь перенос места распятия на городскую автомобильную свалку, неподалеку от современной автострады, принадлежит к новым впечатляющим решениям.

По асфальтированной трассе мимо свалки привычно несутся с ревом вереницы машин, взвизгивают тормоза, гудят клаксоны при заторах, все спешат, никому нет дела до совершающейся казни, лишь из туристического автобуса вылезают скучающие зеваки и лениво щелкают своими фотоаппаратами очередное "шоу".

Общая атмосфера подчеркнутой обыденности, городские шумы, в которых превалирует назойливый грохот отбойных молотков на ремонте шоссе, заменяющий изнурительную жару, описанную в романе,- повседневное равнодушие палачей выводит казнь за пределы библейской легенды, по-новому раскрывая трагический смысл произведения писателя.

Вот как описывает советский киновед Виктор Буряков фрагменты телефильма:

"...большинство действующих лиц одеты в "исторические" тоги и туники, и лишь начальник тайной полиции Афраний да предатель Иуда - в безликих современных костюмах.

Больной, немощный, чувствующий приближение своего конца, Пилат уже не испытывает, как прежде, должного страха перед императором Тиберием...

Антиподом смиренного, покорного, но убежденного в своей правоте и потому грозного революционера Иешуа является мечущийся бунтарь Левий Матвей. Если у Иешуа весь внешний слой актерской игры "убран", все спрятано глубоко внутрь, то у Матвея все наружу, как в сцене проклятий, посылаемых им врагам Учителя с обломков автомобилей, валяющихся на автомобильном кладбище. Он будет нести веру через века и донесет до наших дней... Фильм передает это пластически: лицо Иешуа с распятия вдруг перейдет на... "хипповскую" майку Матвея и станет, скажем, персонажем рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда"... В финальной сцене Матвей удаляется с собственным крестом. Правда, это крест на колесах, но все-таки крест. За ним долгим и пока что разрешающим взглядом следит Афраний"*.

* (Цит. по рукописи автора, хранящейся во ВНИИ киноискусства Госкино СССР.)

Интересен и завершающий штрих этого нешаблонного решения: предатель Иуда получает тридцать сребреников, стукнув по коробке телефона-автомата, по которому он передал свой донос...

Заканчивая этот предварительный цикл раздумий о режиссерском invenzione, мне хочется подвести их итог словами кинематографиста из страны, которая лишь недавно обрела заслуженное место на мировой арене. Швейцарский постановщик Алэн Таннер не только осуществил ряд оригинальных фильмов, но высказал в очередном интервью мысль, которую я полностью разделяю:

"Если режиссер хочет изменить мир, он должен прежде всего изменить кино. Простенький пересказ какой-нибудь истории, использование традиционного повествования меня не интересуют... Повествовательно-изобразительно-производственная техника пытается нас убедить, что кинокамера - это человеческий глаз, в то время как кинокамера - это неуклюжее, трудное в обращении чудовище, столь же деспотичное, как театральная сцена... Причиной моего присутствия на съемочной площадке является взаимопритяжение двух полюсов - абсолютной фикции и необходимости придать этой фикции форму физической реакции.

Если кинематографист не ищет новых форм, если он не первооткрыватель - он ничто"*.

* ("Film", 1979, N 9.)

Когда эта глава была закончена, выяснилось, что перо придется временно отложить,- начинался новый период: работа над фильмом "Ленин в Париже".

Значит, перевожу стрелку - книга переходит на другую колею и меняет свою ось.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'