"Зрелище для слепцов"

Опера: певучана, воспева, песнюта, песника, певана, распевана, песняна.

Должен признаться, что я с детства не любил и не понимал оперу, хотя мне всячески старались привить уважение к этому считающемуся самым почтенным виду искусства. Однако я упорно предпочитал так называемые "низкие жанры": прежде всего - цирк, затем "киношку", да еще с "дивертисментом", зрелищные феерии в Народном доме, а в крайнем случае - балет, и то не чисто "классический", а такой, как "Арлекинада" Дриго, с волшебными превращениями.

Но неожиданно случилось так, что моя юношеская мечта о постановке лирических драм Блока нашла осуществление именно в оперном театре, а точнее, в Московском камерном музыкальном театре, созданном оперным режиссером Б. А. Покровским.

Итак, все началось с музыки. Январским утром 1973 года мне позвонил композитор Никита Богословский, сообщил, что только что закончил музыку к пьесе А. Блока "Незнакомка", и пригласил приехать для прослушивания.

Мне показалось закономерным, что он обратился к "Незнакомке" и то, что привлек меня как первого слушателя: мы оба - коренные питерцы, и я верю, что магия этого города, его вековечные традиции в искусстве могут объединять устремления художников.

У Богословского на сей раз замысел возник не по чьему-либо заказу, а, как говорится, по велению сердца, и не случайно выбор пал на "Незнакомку": певучая, "романсная" интонация многих произведений композитора внутренне совпадала с лиризмом именно этой пьесы и с вкусовыми музыкальными "увлечениями" самого поэта.

Оставалось избрать форму: традиционная структура оперы или мюзикла не выражала своеобразие драматургии Блока,- тут нужно было прежде всего прислушаться к ней и уловить это непривычное, контрастное чередование высокой лирики с нарочито гротескными "прозаизмами", выявить то поразительное блоковское новаторство, унаследованное еще и от Достоевского (недаром эпиграфом к драме взяты строки из "Идиота"). Здесь обыденность городских окраин преображается в поэтическую фантасмагорию, ирония соседствует с мечтой, и все вместе, в конце пути поэта, вырастает в шедевр русской и мировой литературы - поэму "Двенадцать".

Композитор, как мне сразу почувствовалось при первом же прослушивании, нашел единственно возможную форму, условно определяя ее как "драма на музыке", где ритмизированный речитатив перемежается с зонгами, близкими к брехтовской поэтике, а разнообразная фактура инструментовки, от камерного ансамбля обычного состава до радиофонической записи электронных инструментов, а также соседство интонаций "ресторанного" оркестра с чисто симфоническими звучаниями в целом образовали музыкальный эквивалент тому словесному "коллажу", к которому приблизился поэт в своих опередивших время пьесах.

Если искать аналоги партитуре композитора, то они обнаружатся, скорее всего, в той музыке, что связана с современным театром, начиная с Ильи Саца у нас и Курта Вейля за рубежом. Не случайно также Богословский назвал свою очередную симфонию "Театральной", и к этому, вероятно, нужно добавить и кино, не забывая, что такая его популярная песня, как "Темная ночь", вошла в жизнь с экрана.

Так или иначе, нам с композитором предстояло вместе найти пути к реализации замысла, вначале обещала помощь Филармония, грозился поставить "Театр киноактера", но убоялся, музыкальную партитуру подхватило радио, затем с ней начали экспериментировать учебные коллективы, вмешалось Ленинградское телевидение, но в результате все оказалось на полпути, пока ее не прослушали руководители Московского камерного музыкального театра главный дирижер Г. Рождественский и режиссер Б. Покровский и не предложили осуществить спектакль на их подвальной сцене, что на Ленинградском шоссе, у метро "Сокол".

Доверие таких художников вдохновило нас, Богословский по моей просьбе дописал новый вариант музыки к "Балаганчику", и вот, как говорится, не прошло и всего десяти лет, как наш труд увидел свет театральных фонарей.

Мне же лично предстояло произвести эксперимент: несмотря на то, что опыт моей долголетней работы на экране в сотрудничестве с такими композиторами, как Д. Шостакович (три фильма), Г. Свиридов (два фильма), А. Хачатурян (два фильма), Р. Щедрин (два фильма), был увлекателен и плодотворен, но со спектаклем, целиком положенным на музыку, тем более в исполнении коллектива артистов, воспитанных на опере, мне еще не доводилось встречаться.

Положение осложнялось еще тем, что мои воззрения на музыку в кино к тому времени определились и на запрос одного венгерского музыковеда я ответил в 1976 году следующим письмом, из которого позволю себе привести несколько фрагментов. Условимся считать их "монтажной перебивкой":

"Можно сказать, что кино родилось под музыку.

Бренчание на фортепиано сопровождало первые "движущиеся картинки". Они лишены были звука человеческого голоса, но они не были немыми, музыка разговаривала за них.

Музыка ничего не объясняла, но жила вместе с движением на экране, она была его дыханием, его ритмом.

Зритель ощущал потребность не только видеть, но и слышать. Затем органически возникло звуковое кино.

Появилась возможность различать голоса людей, пение птиц и шумы реального мира.

Но здесь начались недоразумения. Обнаружились противоречия между условной плоскостью экрана и безусловной пространственностью звука. Между черно-белым изображением и многоцветностью окружающей действительности. Человеческий голос, скрип дверей и стук шагов не уничтожили необходимость музыки. Наоборот, потребность в ней возросла - ее многозначность и условность "монтировались" лучше с условностью экрана, чем натуралистическая подражательность. Однако возникла новая опасность.

Музыки становилось слишком много. И она стала исполнять ресторанные функции. Утверждают, что музыка способствует пищеварению, и поэтому ее включают по традиции в ресторанное меню.

В звуковом кино музыку стали подкладывать всякую и часто - под просто несъедобную пищу. Это стало называться "создавать настроение". Большинство музыки в средних голливудских фильмах следует этим кулинарным рецептам.

Наступила девальвация музыки. Она существует, но ее никто не замечает. Родились даже теории о том, что киномузыка тем лучше, чем менее она слышна.

Советское кино пошло другим путем. Первую настоящую оркестровую партитуру музыки для кино написал еще в 1929 году Дмитрий Шостакович к немому фильму о Парижской коммуне "Новый Вавилон" режиссеров Г. Козинцева и Л. Трауберга.

Ее недавно с огромным успехом впервые исполнили полностью на Парижском фестивале 1975 года, а затем и в других странах.

Симфоничность в самом точном смысле этого термина стала основополагающим принципом участия музыки в лучших советских фильмах. Примеры хрестоматийно общеизвестны: Прокофьев - соавтор фильмов Эйзенштейна, так же как и Шостакович конгениален Шекспиру в "Гамлете" и "Короле Лире" Козинцева или Хачатурян - в киноверсии "Отелло", а музыка Гавриила Попова неотделима от "Чапаева" братьев Васильевых.

Все это образцы не "пищеварительной", не "прикладной" и не "настроенческой", а подлинной высокой музыки. Этим я, естественно, не хочу умалить роль и значение так называемой легкой музыки, которая определила жанр мюзикла. Здесь и в США, и в Западной Европе, и в социалистических странах найдется немало отличных примеров возникновения органичных звукозрительных структур.

Мой фильм 1976 года "Маяковский смеется", феерическая комедия по пьесе Маяковского "Клоп", целиком положен на музыку (композиторы В. Дашкевич и А. Кремер), так как по форме это сатирический мюзикл, и все же... И все же я часто задумываюсь над словами Луиса Бунюэля, который сначала сказал мне лично при просмотре его фильма "Назарин", а затем и сформулировал на страницах газеты "Монд" (16 декабря 1959 года), обращаясь к молодым французским режиссерам:

"Я вообще никому не даю никаких советов, но все же я бы сказал им: остерегайтесь музыки. Это слишком легкий способ вызвать эмоции у зрителей. Что касается меня, то в "Назарине" я отказался от всякого музыкального аккомпанемента и буду продолжать этот эксперимент и в следующих фильмах". Он сдержал свое слово, и картины его от этого не стали хуже, а параллельно в советском кино тот же опыт проделали режиссеры М. Ромм ("Девять дней одного года") и А. Столпер ("Живые и мертвые"), и оба эти фильма - образцы той стилистики, которая не нуждается для выражения своей патетики даже в героической музыке.

Эта реакция оправдана и понятна - слишком часто в практике киноискусства к волшебному искусству музыки обращались с целью спекуляции на ее эмоциональной заразительности, прикрывая свою беспринципность и просто ремесленное бессилие.

Игорь Стравинский в "Хронике моей жизни" мудрее всех напомнил нам, кинематографистам, обращающимся слишком расточительно с музыкой:

"Музыка - единственная область, в которой человек реализует настоящее... Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во все существующее, включая сюда прежде всего отношения между человеком и временем. Следовательно, для того, чтобы феномен этот мог реализоваться, он требует как непременное и единственное условие - определенного построения"*.

* (Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. Л., Гос. муз. изд-во, 1963, с. 99.)

А затем, размышляя о Бетховене, он высказал мысль, которую следует нам положить в основу всей своей кинопрактики:

"Подлинно строгая сдержанность является редчайшим качеством, и оно труднее всего достижимо"*.

* (Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни. Л., Гос. муз. изд-во, 1963, с. 178.)

Значит, мне предстояло заново искать свои пути к новому жанру, и я, следуя многолетней выработанной привычке прежде всего "вгрызаться" в материал, постарался усвоить хотя бы минимум сведений об искусстве оперы и ее современных тенденциях.

Для частичной реабилитации моих ранних музыкальных вкусов могу признать, что в детстве был взволнован лишь раз, когда родители повели меня в Мариинский театр на "Хованщину". Вот тут гений Мусоргского поразил меня насквозь, и последнее видение самосожжения раскольников, со свечами в руках, осталось не только в зрелищной памяти, но и на слуху навсегда.

Постепенно мое музыкальное невежество смягчалось, уже в двадцатых годах знакомство с "Петрушкой" и "Весной священной" Стравинского, "Сарказмами" и "Мимолетностями" Прокофьева, а затем работа над костюмами к танцевальным постановкам К. Голейзовского и Л. Лукина на музыку Скрябина, Метнера и Дебюсси формировали мой вкус, но по-прежнему, кроме "Носа", с которого началась моя дружба с молодым Д. Шостаковичем, ни одна опера ничего не говорила моему сердцу.

Были, конечно, исключения, но редкие: меня заинтересовало в постановках Вл. Немировича-Данченко "Карменсита и солдат" необычное размещение хора, как голоса судьбы, раздающегося откуда-то сверху, или в "Травиате" - в боковых ложах, как воплощения светской молвы, осуждающей героиню; новая транскрипция Мейерхольдом "Пиковой дамы" в Ленинграде; исполнение гастрольной негритянской труппой оперы "Порги и Бесс" Гершвина; но все это не могло окончательно разрушить мои стереотипы восприятия оперы.

Только "Трехгрошовая опера" Брехта - Вейля, которую мне посчастливилось видеть в четырех разных редакциях - из них лучшей оказалась та, которую и сам Брехт считал образцовой, в постановке Стрелера в Миланском "Пикколо-театре",- нарушила мой покой, но я не мог отнести ее к разряду "чистой", или "классической", оперы.

И, как всегда, случилось непредвиденное: в эпоху, когда я был уверен, что вкусы мои устоялись, а точнее, в 1964 году я был приглашен в Веймар на фестиваль, посвященный творчеству Шекспира,- там демонстрировался, в частности, мой фильм "Отелло". Мне повезло - моим спутником, тоже гостем фестиваля, оказался Г. Товстоногов, и мы вместе присутствовали на первом спектакле. Это была опера Верди "Отелло" в постановке Фельзенштейна.

Думаю, что нас обоих с Георгием Александровичем охватило одинаковое восхищение, когда, буквально как парус, взвихренный бурей, распахнулся занавес и мастерски размизансценированная сцена волнения обитателей Кипра в ожидании прибытия корабля из Венеции раскрыла музыку, слилась с ней, а у меня вдобавок развеяла все прежние "вампукистые" представления о лимитах жанра,- передо мной наконец возник подлинно театральный спектакль.

Затем состоялись встречи и с другими постановками Фельзенштейна в его театре "Комише-Опера", в частности и с замечательно решенной оперой Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" и с изобретательной режиссерской трактовкой "Сказок Гофмана", где знаменитая оффенбаховская баркарола из обычной интерлюдии превратилась в целую пантомимическую симфонию - на сцене сплетались тайные любовные свидания в гондолах и у причалов, на ступенях дворцов и на горбатых мостиках фантастической Венеции. Также и Б. Покровский театрально раскрыл музыкальные интерлюдии в "Катерине Измайловой" Шостаковича, за что и был несправедливо раскритикован.

Здесь придется оговорить, что вообще нигде, ни в каком другом виде искусств, с таким сопротивлением не встречались любые попытки нарушить не традиции, а ставшие уже поговоркой "оперные" штампы.

Только последовательная практика Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, Марджанова, Покровского у нас, а за рубежом - Фельзенштейна, Висконти, Виланда, Вагнера, Дзефирелли, Лавелли придали второе дыхание старому жанру.

Автор монографии об аргентинском режиссере Хорхе Лавелли (о его "Фаусте" я упоминал в главе, посвященной Юзефу Шайне) точно подвел итог источникам кризиса в оперном искусстве:

"Привнести новую эстетику в оперу - это, может быть, просто рассматривать оперный театр как театр. Ведь лирические или оперные представления до пятидесятых годов всецело принадлежали музыкантам, с ними в придачу работали декораторы, которые обозначали места действия и сообщали некоторую информацию о драматических событиях. В тени оставался персонаж, о существовании которого зритель и не подозревал,- это был не режиссер (фамилию его часто даже и не упоминали в афишах), а, по существу, диспетчер входов и выходов актеров на сцену и, когда потребуется, организатор "роскошных" картин, скомпонованных из хористов.

Что касается игры, то она раз и навсегда была ограничена набором жестов, вошедших в "традицию" и обозначавших любовь, месть или смерть...

"Зрелище для слепцов!" - воскликнул однажды Лавелли*.

* (Satge A., Lavelli J. Opera et mise a mort, p. 15.)

Зарубежный теоретик ошибся лишь в одном - понимание оперного спектакля как полноценного театрального организма возникло задолго до пятидесятых годов и прежде всего в России, где Лапицкий в Театре музыкальной драмы, а также Санин и Марджанов, сначала в Свободном театре, а затем и в театре Комической оперы, Радлов и Смолич в ленинградских театрах по-разному и с оговорками, но последовательно разрабатывали новую эстетику оперного спектакля.

Тридцатого мая 1918 года Вс. Мейерхольд, за плечами которого к тому времени уже был опыт оперной режиссуры на сцене Мариинского театра (Глюк, Даргомыжский, Штраус, Вагнер), там же осуществил первую постановку оперы Стравинского "Соловей". По свидетельству художника А. Головина, в основу был положен принцип не иллюстрации, а контрапунктного разъединения музыкально-сценических элементов: безмолвные артисты разыгрывали пантомиму на авансцене, перед певцами стояли пюпитры с нотами, по краям сцены, слева и справа, разместился неподвижный хор.

Впрочем, Мейерхольд здесь не был первым - сходный прием был еще раньше применен в одном из парижских сезонов Дягилева в 1914 году, когда в опере Римского-Корсакова "Золотой петушок" хор, также окаймлявший сцену, вел свою музыкальную партию, а драматическую линию исполняли отдельно танцоры.

Станиславский постоянно мечтал о реформе оперы, для чего и создал специальную студию, где осуществил несколько спектаклей. Главный из них, "Евгений Онегин", чрезвычайно тонко размизансценированный в зале с колоннами в его квартире, стал образцом воплощения музыки Чайковского в игре актеров-певцов.

Один из свидетелей работы оперной студии Станиславского вспоминает, как он раздраженно заметил:

"В опере того нельзя, другого нельзя - "правила". Кто выдумал эти "правила"- неизвестно..." Станиславский требовал, чтобы в оперном спектакле все "шло вместе".

"...Певец должен петь во всех положениях. Мазини пел в любом положении. Его чуть ли не вниз головой ставят - поет!.. Раз вы пришли на сцену, вы должны подчиняться правилам сцены"*.

* (Февральский А. В. Московские встречи. М., "Моск. рабочий", 1982, с. 117, 122.)

Не случайно Станиславский в конце тридцатых годов привлек к работе в своем оперном театре именно Мейерхольда, который уже в 1925 году теоретически определил основные принципы своего видения музыкального театра: "...приемы итальянской оперы были разбиты большим революционером в музыке - Глюком... Он... попытался иначе строить и свои сценарии и свою музыкальную форму... он вовлекал оперного актера в игру в плане драматическом...

Затем приходит Вагнер. Он делает дальнейший шаг в реформе оперного дела... Вагнер задевает еще одну особенность - кажется, этого вопроса еще никто не затрагивал, когда говорили о Вагнере,- я как раз много думаю над этим вопросом - над способностью действовать на зрителя с помощью ассоциаций... К этому мы апеллируем различными сторонами спектакля, и разные приемы игры и мизансцен и приемы постановки спектакля рассчитаны на способность человека к ассоциациям"*.

* (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2. М., "Искусство", 1968, с. 65-67.)

На практике Мейерхольд проводил свои принципы не только в драматических спектаклях, построенных на музыке (как, например, "Учитель Бубус"), но и в опере. В Ленинградском малом оперном театре в 1935 году он осуществил постановку "Пиковой дамы", встретившую резкую критику части музыковедов и поддержанную композиторами, в частности Д. Шостаковичем, заявившим: "Это первое раскрытие "Пиковой дамы", первое раскрытие партитуры Чайковского, первое раскрытие этой трагедии"*.

* (Рудницкий К. Л. Мейерхольд. М., "Искусство", 1981, с. 410.)

Свою задачу режиссер в экспозиции, озаглавленной "Пушкин и Чайковский", формулировал так:

"Как могло случиться, что самые популярные исполнители Германна показывали его так, что ни в одном жесте актера, ни в одном его движении, ни в одной им произносимой фразе не проступал ни один из мотивов, щедро рассыпанных в повести "Пиковая дама" гениального А. С. Пушкина?"...

"Ведь если в сценических движениях в унисон следовать музыке, то все получится очень легко". Так рассуждали оперные режиссеры и оперные актеры. Слушаешь сильную долю, а слабую мимо ушей пропускаешь. Что же это - музыка или антимузыка?

Полагаю - антимузыка, потому что всякая музыка основана на ритме, задача которого - преодолевать метрическую рубку. От такого унисонного следования музыке возникает вампука нового качества... Мы стараемся избежать совпадений тканей музыкальной и сценической на базе метра.

Мы стремимся к контрапунктическому слиянию тканей - музыкальной и сценической"*.

* (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2, с. 299-300, 304.)

И вот как это выглядело в действии: биограф режиссера воспроизводит картину прихода Германна к графине:

"Мейерхольд снова добивался резкого контраста между музыкой бурной, стремительной и вялыми, неуверенными (словно на замедленной съемке) движениями графини... Из-за веера на Германна глядели ее непреклонные глаза. Вся мизансцена замирала в каменной неподвижности. В оркестре бушевала буря"*.

* (Рудницкий К. Л. Мейерхольд, с. 408.)

Вспомним, что именно тех же принципов придерживался в кино и С. Эйзенштейн:

"Акцентные сочетания изображения и музыки... легли не грубо метрическим совпадением акцентов, но тем сложным ходом сплетения акцентов действия и музыки, где совпадение есть лишь редкое и исключительное явление, строго обусловленное монтажом и фазой развертывания действия"*.

* (Эйзенштейн С. М. Избр. произв., т. 3, 1964, с. 370.)

Интересно отметить, что именно "Станиславский подробно расспрашивал всех и каждого о мейерхольдовской постановке "Пиковой дамы". И одному из музыкантов, сказавшему, что изменения в партитуре Чайковского, произведенные Мейерхольдом, возмутительны, с детской простотой возразил: "Но ведь либретто старых опер, они же часто до смешного наивны! А ремарки...- тут Станиславский сделал большие глаза,- они же бывают просто оскорбительны для режиссера!"*.

* (Рудницкий К. Л. Мейерхольд, с. 420.)

Что же касается уроков Мейерхольда о важности контрапунктного применения музыки, то, видимо, я усвоил их настолько основательно, что в содружестве с Д. Шостаковичем и Л. Арнштамом (который заведовал одно время музыкальной частью в ТИМе) мы применили их до "Пиковой дамы" 1931 года в звуковом фильме "Златые горы".

Кстати, принято считать первой звуковой картиной "Путевку в жизнь", однако это не точно: закончены обе картины были одновременно, однако "Межрабпом", желая опередить "Совкино", выпустил свою продукцию в августе 1931 года в кинотеатре "Колосс", в помещении консерватории, а "Совкино" приберегло наш фильм к празднованию Октября, и он вышел через два месяца, в ноябрьские дни, в кинотеатре "Художественный".

К тому же "Путевку в жизнь", скорее, можно отнести к разряду "говорящих" картин, в то время как "Златые горы" были построены на контрапунктном использовании всех возможностей звуковой дорожки и, по существу, впервые на практике реализовали положения, декларированные в заявке, подписанной Эйзенштейном, Пудовкиным и Александровым. Не случайно именно Эйзенштейн так и представлял "Златые горы" во время премьеры в Нью-Йорке, но, к сожалению, стенограммы или записи этого выступления не сохранилось.

Поскольку я не встречал серьезного критического и теоретического анализа применения и использования звука в первых советских звуковых фильмах и их принципиального отличия от зарубежных, то позволю себе напомнить, что в "Златых горах" помимо принципа драматургического проведения музыкальных лейтмотивов - темы песни о "златых горах" и вальса, блестяще сочиненного Д. Шостаковичем и являвшегося выражением темы "хозяина" и "вознаграждения" крестьянина Петра за "усердие", то есть предательство рабочей солидарности,- одним из ведущих симфонических кусков был стремительный симфонический галоп, сопровождавший скачку жандармских конников, призванных разогнать бастующих бакинских рабочих.

Это было прямое совпадение темпов изображения и музыки, но затем этот же галоп был мной использован совсем иначе. По ходу действия мастер и его дружки подпаивали крестьянина Петра, пришедшего на завод "на коня заработать".

В трактире под звуки органчика, мастерски оркестрованного Шостаковичем на тему песни "Когда б имел златые горы и реки полные вина...", Петр в мечтах уже видел себя, как он ведет белого коня, похваляясь перед деревенскими сородичами... Но заговорщики разрушали крестьянскую мечту: заработки скоро должны прекратиться, так как вожак рабочих Василий призывает к забастовке солидарности с бакинскими нефтяниками...

Распаленный Петр поднимается по отвесной деревянной лестнице, ведущей в каморку Василия, где как раз в этот час происходит собрание забастовочного комитета... Петр, подслушивая, убеждается в намерениях Василия и медленно, очень медленно, он, в пьяном раздумье, ступает вниз, где его уже поджидают "дружки"...

"Убить его надо",- бормочет Петр.

И в этот момент обрывается, стихает бешеный галоп, под который он спускался с лестницы,- это звучал повтор симфонического куска из начала фильма, но теперь его стремительный темп резко контрастировал с замедленным движением актера.

Так из иллюстративного компонента музыкальный фрагмент превращался контрапунктно и ассоциативно в звуковую метафору душевной бури персонажа, к тому же музыкально-тематически скрепленную с мотивом насилия и расправы.

Сам Мейерхольд настойчиво продолжал искать пути обновления оперного спектакля. В 1925 году он писал:

"...в библиотеке ленинградской оперы имеется "Игрок" Прокофьева, и если бы эту оперу напечатать, то можно было на десять лет закрыть все оперные театры... Прокофьев пошел дальше Глюка, он пошел дальше Вагнера, значительно дальше... Это какое-то новое драматическое произведение, и текст, который должен произносить актер, даже не вложен в стихотворную форму... Это продолжение того, что сделал Мусоргский... "Женитьба", которую написал Мусоргский... это новый этап в сфере оперного дела"*.

* (Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2, с. 70.)

Но осуществления "Игрока", так же как и "Носа" Шостаковича (после его полуудачной постановки в 1930 году в Ленинградском оперном театре режиссером Смоличем), пришлось ждать очень долго. До той самой поры, когда появился последовательный реформатор оперы режиссер Б. Покровский.

Его теоретические посылы, изложенные в книге "Размышления об опере", определили пути развития музыкального спектакля: "Говорят, что опера - сложное искусство. Конечно, это так... Но теперь отметим, что, будучи сложным, оно как никакое другое, требует способности человека к ассоциативному мышлению, обобщению, сопоставлению, восприятию мира в комплексе, взаимосвязи различных явлений..."

"Игнорирование роли оперного режиссера... Не это ли стало одним из факторов "вымирания" оперного искусства?

...Сегодня невозможно представить себе серьезный успех оперного спектакля без решающей роли режиссера. Очевидно, что активизация режиссерской деятельности связана с велением времени и является следующим этапом и знаком развития искусства оперного театра"*.

* (Покровский Б. А. Размышления об опере. М., "Сов. композитор", 1979, с. 35, 78.)

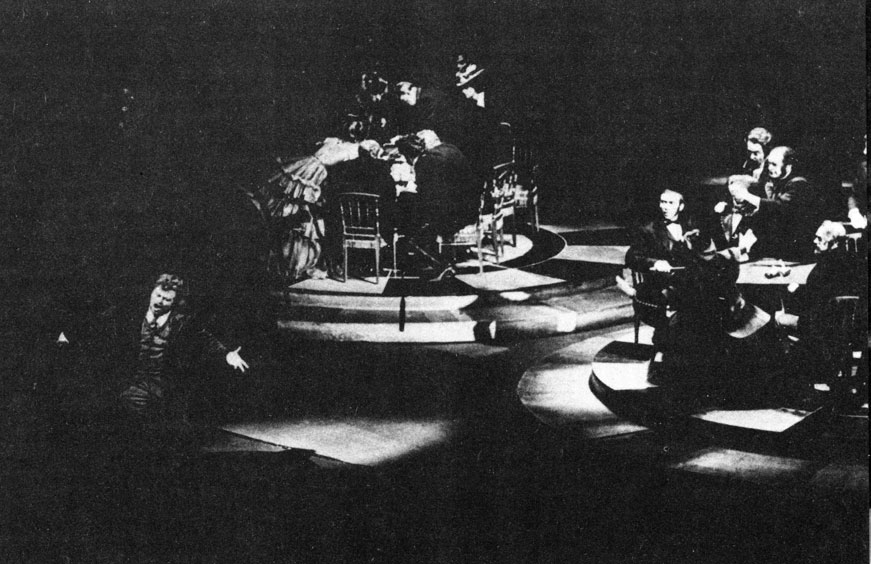

В 1980 году на сцене Большого театра режиссер Б. Покровский осуществил наконец "Игрока" Прокофьева, и этот спектакль стал принципиальной удачей, раскрыв конгениальность текста Достоевского и музыкального замысла композитора.

Заметим попутно, что "Игроку", одной из самых драматических повестей писателя, удивительно не повезло в таком динамическом искусстве, как кино. Обе экранизации - французского режиссера Клода Отан-Лара с Жераром Филипом в главной роли и советского постановщика Алексея Баталова - оказались явными неудачами, а вот в столь "статичном" жанре, как опера, Б. Покровский нашел режиссерское решение, в котором объединились внутреннее и внешнее движение, раскрытые в музыке и пластике спектакля.

Сценография В. Левенталя напоминает фантастический Мариенбад из фильма Алена Рене. В ней черты реального немецкого курорта, с его внешней чинностью, переплетаются с лихорадочным-круговоротом игорного зала; она дает режиссеру возможность разнообразного использования пространства, прибегая к монтажу "общих" и "крупных" планов.

Так, центральная ария (хочется сказать - музыкальный монолог) Алексея, близкого к безумию, выдвинута на самый край сценической площадки, где мелькание световых стоп-кадров, переданных лучом, сфокусированным на исполнителе, удивительно передает стремительный речитатив Прокофьева.

Здесь же Покровский применяет смелый прием (напомним, что сюжет диктует перемещение героя из комнаты Полины к игорному столу): он не использует привычную смену павильонов, а не прерывая нарастания музыки, ту правую часть планшета, что отведена под гостиничный номер девушки, на глазах у зрителей поднимает вместе с Полиной наверх, под самый портал - и тем самым достигает неожиданного, но оправданного эффекта симультанности, одновременности действия. Ведь игра и ожидание ее результата - решающие моменты для судеб героев, и они выражены пространственно театрально.

'Игрок'. Опера С. Прокофьева. Режиссер Б. Покровский. Гос. театр оперы и балета в Лейпциге

Только на полотнах Марка Шагала можно встретить столь свободное и смелое обращение человеческих фигур с окружающей средой и пейзажем.

Не менее выразительно Б. Покровский с тем же сценографом на той же сцене решают и оперу Р. Щедрина "Мертвые души" - теперь уже не застойная атмосфера немецкого курзала, а российские просторы гоголевской тройки становятся сценической доминантой и воплощают замысел композитора.

В своей книге, в главе, названной "Перпендикуляр", о взаимоотношении музыки и действия, Б. Покровский адресуется к оперному режиссеру:

"Ваша обязанность - не сидеть сложа руки, услаждаясь музыкой и радуясь, что удачно устроились на иждивении великого композитора, ваша обязанность - сочинить свой образ, природа которого - в соотношении с авторским, образ конкретного сценического действия".

"...Проще говоря, нет формы - нет искусства; не нашел режиссер своей формы или не может мыслить содержательной формой - не может называть себя работником искусства...

Если ты не иждивенец, а художник, сочиняй свои художественные формы"*.

* (Покровский Б. А. Размышления об опере. М., "Сов. композитор", 1979, с. 135, 140.)

Такую свою форму и нашел режиссер для раскрытия сложной партитуры "Мертвых душ"; сцена рассечена пополам: эпически-хоровому началу отдана верхняя часть, где открывается бескрайняя панорама крестьянской России; внизу сгрудились намеренно гротескные эпизоды странствий Чичикова по захолустным поместьям; в результате многоплановое построение пластически воплощает определение Гоголем своего произведения как поэмы.

Мне довелось видеть несколько драматических инсценировок прославленной поэмы, но ни одна из них не показалась мне убедительной. Роже Планшон и его сценограф Рене Аллио пытались передать масштабы введением чередующихся на фоне диапозитивов с российскими пейзажами; полуудачная попытка А. Эфроса найти суть поэмы в образе дороги у всех на памяти; и стоит только пожалеть, что не осуществился замысел спектакля (а потом и киносценария) М. Булгакова, предлагавшего в свое время, как известно, ввести ракурс авторского замысла, рожденного и осуществленного Гоголем в Риме, что открывало возможности для прямой иллюстративной стилистики драматургической структуры.

Художественный театр, по заказу которого Булгаков делал инсценировку, на сей раз не оценил намерений драматурга, и тот горестно сетовал:

"Первый мой план: действие происходит в Риме... Раз он видит ее из "прекрасного далека", и мы так увидим! Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил expose. И Рима моего мне безумно жаль!"*.

* (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., "Наука", 1978, с. 69.)

Да и мы можем теперь пожалеть, зная, как своеобразно сплелись в "Мастере и Маргарите" различные пространственные и временные пласты повествования, и вот с этих позиций, хотя в спектакле Покровского и Левенталя Италия зримо отсутствует, их многоплановое, современное прочтение "Мертвых душ" стало плодотворным.

Встреча с Гоголем всегда выдвигает перед режиссурой задачи высокого напряжения. Первый, 1930 года вариант постановки оперы Шостаковича "Нос", несмотря на интересную, но громоздкую сценографию В. Дмитриева, не нашел в традиционной режиссуре Смолима сколько-нибудь адекватной музыкальной драматургии образной формы. Даровитый Ролан Быков свою телевизионную экранизацию настолько перегрузил бытом, что сквозь него не пробилась поэтическая фантасмагоричность повести. Для меня лично так и остались наиболее близкими к гоголевской стилистике две экранные версии "Шинели": ранняя, немая - Тынянова - Козинцева - Трауберга, и более поздняя, звуковая - итальянца Альберто Латтуады.

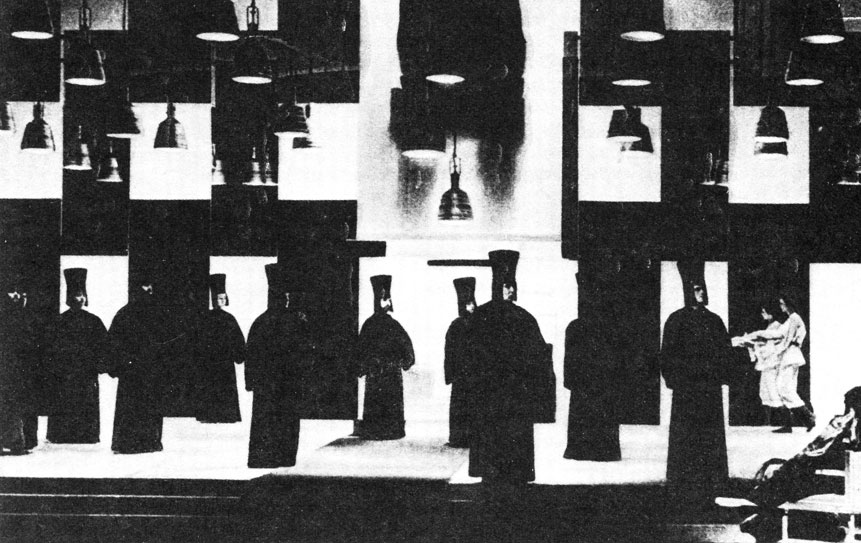

Зато "Нос" Шостаковича отпраздновал свое второе и наконец триумфальное рождение в 1974 году - и еще, по счастью, при жизни композитора - в постановке Б. Покровского в Московском камерном музыкальном театре.

Немалую роль в мировом успехе этого спектакля (театр объездил с ним десятки стран всех континентов) сыграли и те условия, в которых он был осуществлен. Б. Покровский, будучи много лет главным режиссером Большого театра, давно уже искал малую площадку, где он смог бы с воспитанной им в ГИТИСе молодежью вести экспериментальную работу.

В дискуссии о театральной архитектуре, проходившей на страницах журнала "Театр", режиссер рассказал о результатах своих поисков:

"Это помещение мне нравится абсолютно всем: и тем, что его трудно отыскать, и тем, что есть фонарик над входом, и тем, что это подвал, где нет ни кулис, ни ямы, ни колосников, ни карманов - ничего нет! Уже одна эта внешняя камерность и бедность создает определенный настрой - люди идут на интимный, доверительный разговор, поэтому здесь не нужна помпезность. Раньше в этом помещении было кино... В райисполкоме мне заявили: по плану мы должны открыть в этом году пять пивбаров, а театр в наших планах не значится (кстати, ни одного театра в этом районе не было). ...А потом еще хуже: товарищ Покровский, в подвале театров не бывает. Я говорю, мол, видел театры в подвалах в Праге, в Париже. Они отвечают: Париж для нас не указ, вы, между прочим, тоже не в Париже живете, товарищ Покровский. Не бывает театров в подвале - и точка. Помогли в ЦК партии, а то не видать нам театра... Камерный театр - это просто комната. Максимум на 300-350 мест (это если сидеть вплотную). Зрители должны быть близки друг к другу и к актеру, разделять их не следует"*.

* ("Театр", 1982, № 6, с. 85.)

Итак, именно в этом подвале, что на Ленинградском проспекте соседствует с пожарной частью и станцией метро "Сокол", Б. Покровский осуществил спектакль, ставший вехой в развитии музыкального театра.

Один из режиссерских приемов поначалу казался знакомым: в боковых проходах подвала разместились манекены с мундирами и деталями нарядов эпохи. Мы уже видели и гардероб, приготовленный на сцене для "Мольера" Булгакова - у А. Эфроса, и, в том же помещении, развешанные вместо кулис кожаные куртки и буденовки, блузки и красные косынки - молодежную одежду двадцатых годов - в спектакле "Синие кони на красной траве", и занавес из николаевских шинелей и шуб для "Театрального разъезда" и "Игроков" Гоголя в Театре имени Вахтангова... Но здесь, в театре у "Сокола", условность эта пришлась, как нигде, к месту.

Мгновенная трансформация актеров происходила на глазах у зрителей, превращая их в участников "необыкновенного происшествия", и точно выделяла динамику партитуры Шостаковича.

Кроме костюмов, вернее, их деталей на сценическом помосте возникали лишь предметы, необходимые по ходу действия, а фоном служили нарисованные на задней стене силуэты в стиле эпохи и узорная решетка Летнего сада, которая также становилась участницей спектакля, когда сгрудившаяся за ее прутьями толпа, что называется, "ходила ходуном" по сценической площадке.

Вообще у Покровского, в полном согласии с замыслом композитора, нет деления на солистов и хор - все становятся равноправными участниками фантасмагорических происшествий из жизни майора Ковалева, так же как и оркестр (находящийся почти на уровне первого ряда, не только виртуозно, но и с явным увлечением исполняющий сложную музыку Шостаковича) вовлекается в действие.

Здесь попутно стоит отметить, что проблема размещения оркестра в современной опере становится одним из элементов режиссерских поисков. Это можно наблюдать и в удачных опытах Хорхе Лавелли (об этом ниже) и в той неудаче, которая постигла американского режиссера Джозефа Лоузи, когда он для своей постановки "Бориса Годунова" в Большой Парижской опере переместил оркестр в самый центр огромной сцены, прикрыв его прозрачным каркасом позолоченной клетки, напоминающей по форме не то церковный купол, не то "шапку Мономаха", а певцов вывел на авансцену.

В результате был нарушен звуковой баланс между исполнителями и оркестром, все произведение, лишенное атмосферы эпохи, обессмыслилось и режиссерское оригинальничание нанесло ущерб гениальному созданию Мусоргского.

Справедливости ради надо упомянуть, что тот же Лоузи вскоре, уже не в театре, а в кино, осуществил экранизацию оперы Моцарта "Дон Жуан", где, по-видимому сделав выводы из провала своего сценического эксперимента, разнообразно и интересно размизансценировал персонажей в тщательно подобранных подлинных интерьерах дворцовых зданий эпохи Ренессанса - и тем самым сравнялся с прославленной "Волшебной флейтой" Моцарта - Бергмана.

'Нос'. Опера Д. Шостаковича. Режиссер Б. Покровский. Московский музыкальный камерный театр. 1974 г. Артист Э. Акимов в роли Ковалева

Б. Покровский в своем театре также испробовал, кажется, все возможные варианты пространственных взаимоотношений певцов и оркестра, помещая его то в конце зала (в "Двенадцатой серии", опере А. Холминова по В. Шукшину), то посередине, то меняя местами со зрителями, и, что самое важное, не из побуждений чисто формального порядка, а исходя из требований музыки и реализуя свой творческий тезис:

"Режиссер, мечтающий об оперном синтезе, должен преодолевать барьеры, созданные "большой оперой"... Соотношение музыкального и театральных образов есть индивидуальный творческий процесс каждого, кто сидит в зрительном зале"*.

* (Юбилейный сборник Московского музыкального камерного театра. 1972-1982. М., Росконцерт, 1982, с. 8.)

Стилистическое решение "Носа" Б. Покровским полностью исходило из характера музыки Шостаковича, чей замысел в свою очередь был навеян, по признанию композитора, "Ревизором" Мейерхольда,- но самым важным мне кажется, что все эти художники были заворожены гением Гоголя.

"Повесть "Нос" превратилась в композицию, состоящую из трех действий, десяти картин или шестнадцати номеров. Необычайна диспропорция сценического "темпа" - лаконизм, кинематографичность одних сцен при размахе других...". "Творчество Гоголя, Мейерхольда, Шостаковича - звенья одной цепи, которая берет начало в смеховой культуре средневековья. Отметим лишь некоторые черты из стиля Шостаковича, которые вслед за "Носом" Гоголя явственно перекликаются с художественно-эстетическими принципами русской "смеховой" культуры"*.

* (Бретаницкая А. "Нос" Д. Д. Шостаковича. М., "Музыка", 1983, с. 16, 38.)

Ю. Тынянов отмечает одну из особенностей гоголевской стилистики, пользуясь примером из "Невского проспекта":

"Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух... усы чудные... такие талии, какие даже вам не снились никогда". "Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой - греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая - пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый - перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая - ножку в очаровательном башмачке, седьмой - галстук, возбуждающий удивление, восьмой - усы, повергающие в изумление".

'Нос' Д. Шостаковича. Режиссер Б. Покровский

Эти словесные точки - бакенбарды, усы,- такие живые в слове, в переводе на план живописи дадут части тела, отторженные от их носителей...

..Всякая иллюстрация должна безнадежно погубить эту игру, всякая живописная конкретизация Носа сделает легкую подмену его носом просто бессмысленной"*.

* (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино, с. 312.)

Однако если в книжном рисунке можно поступить деликатно, как Александр Бенуа, который обошелся лишь тенью сбежавшего и облаченного в мундир Носа, то перед режиссером театра (а кино в особенности) образное решение всех перипетий с исчезновением этой части тела с физиономии майора ставит сложные проблемы.

Признаюсь, что меня одно время очень соблазняло приглашение Марселя Марсо, который после своей удачной пантомимы на тему "Шинели" мечтал об экранизации "Носа", и дело дошло даже до стадии заключения со мной контракта на постановку с французской кинофирмой, но в последнюю минуту, уже держа в руке перо для подписи, я поступил как другой гоголевский герой, Подколесин, то есть попросту сбежал...

И причиной были не условия договора, а мои бесплодные попытки найти убедительное пластическое решение темы на экране.

В том, что я не ошибся, убедил меня впоследствии телевизионный вариант "Носа", где повязка на лице актера вместо исчезнувшего носа привносила какой-то патологический, клинически-болезненный акцент, а изображение Носа - сановника в соборе в виде полугротескного карлика окончательно выветривало поэзию гоголевской повести.

Б. Покровский нашел свое и, по-моему, единственно возможное решение: вглядываясь в пустую раму условного зеркала, Ковалев обнаруживает на кончике носа маленький наклеенный черный треугольник - это театральный знак, совершенно достаточный для обрисовки происшествия. Здесь-то как раз и срабатывает механизм ассоциаций - ведь такое скромное обозначение может восприниматься и как абрис провала на привычном изображении черепа и как некая отметина, разновидность татуировки, мушки, клейма или просто пластыря, но без физиологической, а значит, и антихудожественной подчеркнутости.

Отсюда и вся остальная знаковая система постановки, близкая к ярмарочным народным представлениям, также не иллюстративно или стилизованно перекликающаяся с традициями питерских балаганов на Марсовом поле или вербными гуляниями на Большой Конюшенной, что напротив Казанского собора,- в спектакле работают только те самые детали, что так зорко подмечены в "Невском проспекте".

Если прибавить к этому музыкально безукоризненное исполнение актерами-певцами сложных задач композитора и полную свободу в двигательных характеристиках ролей, то в результате получим реализацию замысла Покровского, парадоксального потому, что он оказался осуществленным не на обширной площади, а на площадке размером с блюдечко, в подвале, что возле метро "Сокол".

"Площадные народные действа всегда отличались смелостью, неожиданностью в выборе выразительных средств, расчетом на свободную от предрассудков и предубеждений фантазию зрителей и импровизацию. Они не укладывались в прокрустово ложе театральных стандартов, чего бы ни касались: помещения, где идет представление, драматургических форм, исполнительского стиля... Обычное, трафаретное быстро вылетает из головы. Неожиданное запоминается, вытесняет другие впечатления, при этом сильно срабатывает взбудораженная ассоциативная система"*.

* (Покровский Б. А. Ступени профессии.- "Москва", 1981, № 1, с. 204.)

Параллельно с опытами и достижениями советской оперы велась борьба за новое понимание музыкального театра и за рубежом. Ее кульминацией стал проводившийся в Испании в 1980 году международный симпозиум на тему "Уничтожение табу в творчестве оперного театра", где был провозглашен лозунг освобождения певца от роли послушной клавиши в общем ансамбле и установления его права не только вокальной, но и игровой самостоятельной трактовки роли на основе музыкальной партитуры. Естественно, что в ходе реформы- неизмеримо вырастала и роль режиссера. Уже Виланд Вагнер, внук композитора, попробовал в таком "святилище", как Байрет, установить новую стилистику, где традиционные декорации были заменены обобщенными архитектурными формами, близкими к проектам Гордона Крэга и Адольфа Аппиа, и свет стал основным принципом выявления мизансцен, но общая их статика и скульптурность, хотя и придавала легендам монументальность, вскоре также стала штампом. Его пришлось взрывать такими сильнодействующими средствами, как приглашение из Франции режиссера Патриса Шеро, который ничто же сумняшеся поставил все "Кольцо Нибелунгов" в стиле рок-оперы с "космической" сценографией и нарядив исполнителей в джинсы.

Байрейтские меломаны, еще недавно протестовавшие против "визуализации" Вейландом Вагнером траурного марша Зигфрида из "Гибели богов" под предлогом, что это мешает слушать музыку, вынуждены были проглотить "новации" Шеро не только из боязни показаться несовременными, но главным образом потому, что выгодное коммерчески туристское паломничество в Байрейт стало явно сокращаться.

На этом фоне ведущей фигурой стал офранцуженный аргентинец Хорхе Лавелли, чья постановка редко исполняемой оперы Моцарта "Идоменей, царь Крита" (1781) стала выдающимся событием.

Премьера состоялась в 1975 году в Анжере, а затем опера была исполнена в Орлеане, Гренобле и, наконец, в Париже, где Лавелли, доселе малоизвестный драматический режиссер, был провозглашен реформатором лирического музыкального театра.

'Идоменей'. Опера Моцарта. Режиссер Хорхе Лавелли. Сценограф Макс Бигненс. Анжер. 1975 г.

При выяснении его творческой генеалогии обнаружилось, что с 1961 года он успел осуществить на разных сценах самый разнообразный репертуар, от Кальдерона, Клоделя до Арабаля и Гомбровича, от "Чайки" Чехова и "Багрового острова" Булгакова до инсценировок Гете и Кафки, установив те принципы, что получили развитие во всех его последующих работах.

В 1979 году Лавелли в содружестве с музыковедом А. Сатжэ выпустил книгу под вызывающим и даже зловещим названием "Опера и приговор к смерти". Авторы утверждают, что двойной заголовок выражает игру и смену элементов этики, эстетики и тематики в творчестве Лавелли, где "приговаривается к казни" не только опера, ее рутина и одновременно тем самым открываются и пути к обновлению жанра.

К тому же Лавелли считает вторую половину названия книги выражением той трагической напряженности, что всегда для него лежит в основе музыки.

Свою режиссерскую исповедь на последних страницах книги Лавелли заканчивает поистине драматично:

"Мой режиссерский почерк останется в воспоминаниях немногих - ведь все знают, как хрупка и зыбка человеческая память. Нигде не зафиксированный жест приговорен к исчезновению, то же самое происходит и с мизансценой. Это искусство мгновения, оно эфемерно и несет в себе неизбежный смертный исход, и в этом моя тоска...

И может быть, потому я хочу остановиться в своем творчестве на одних и тех же темах, только в разном освещении. Ведь мне близко у Чехова и Шекспира, мне нравится у Стендаля и Бальзака, а больше всего - у Моцарта как раз то, что они говорят об одном и том же... А я всего лишь "романист пустоты" - черчу на пепле, рисую на песке, в окружении океанских волн, омывающих ход кораблей...

Всему театральному "романтизму" я хочу противопоставить глубокий лиризм, возникающий из реальных страданий и оживших мечтаний. В этом пространстве и свете мои персонажи должны оправдать жизнью свое право на бытие и вечность"*.

* (Satge A., Lavelli J. Opera et mise a mort, p. 257.)

Этот странный, исполненный горечи, но несомненно искренний манифест, навеянный "ницшеанским" восприятием музыки, режиссер воплотил в серии произведений (до 1978 года Лавелли поставил 50 спектаклей, из них 10 опер); я хочу остановиться только на трех (о его "Фаусте" я уже упомянул), и прежде всего,- на опере Моцарта "Идоменей, царь Крита".

Критик, описавший спектакль, замечает, что на первый взгляд его можно было бы окрестить "примитивным", и не только потому, что он всей своей сценической средой резко полемизирует с привычной оперной "пышностью" и бутафорией, но и в более углубленном смысле.

Для режиссера он состоит как бы из первичных и вечных элементов природы - моря, земли, леса, солнца и ветра; психология сведена к "атомам" любви, ревности, ненависти и страдания; силы общества - к народу, жрецам и солдатам. Власть отцовская и политическая также подвергнута анализу, но все это выражено средствами театра: выдвинутый вперед деревянный пол, единое полотно фона перерезано согласно традициям эллинской сцены тремя входами - во Дворец, в Город, на Природу.

Два трапа, одно колесо и покрывало - вот из этих элементов рождается на глазах зрителей подлинный театр.

Ален Сатжэ отмечает:

"Меломаны Анжера, Орлеана и Парижа не забудут, конечно, тот шок, который они испытали при открытии занавеса,- ведь это не была привычная декорация, но царство света, ослепляющее белизной, новая, другая планета, огромная чистая страница, на которой явственно начертаны строгие и броские знаки театра, иероглифы, взращенные музыкой"*.

* (Satge A., Lavelli J. Opera et mise a mort, p. 34.)

В постановочных принципах Лавелли присутствует и стадия, которую он окрестил "литературной", то есть проверка текста с целью избавления его от слабостей и неясностей. Это чисто драматургическая задача, которую он сравнивает с монтажом или коллажем, прибегая для углубления либретто к частичным изменениям устарелого деления на акты и улучшению текста.

Но так как для Лавелли опорой режиссуры служит прежде всего музыка, то перемены касаются лишь общей проблемы структуры спектакля. Ему важно установить все сцепления, внутренние связи, непрерывность, следуя смыслу и ритму текста и музыки.

Так, он сохраняет в "Фиделио" Бетховена часто купируемую увертюру в середине третьего акта ("Леонора III"), используя ее как эпилог к драматической развязке, наступающей после освобождения Леонорой Флорестана.

Напротив, в опере Кампра "Карнавал в Венеции", где чередование певческих и танцевальных номеров слишком произвольно, он прибегает к чисто постановочным приемам коллажа, для того чтобы уплотнить действие, убрать затяжки и второстепенные эпизоды и связать все в единое целое.

Мы уже упоминали о "визуализации" интермедий на примерах из творческой практики Фельзенштейна и Покровского - к этому же приему прибегает и Хорхе Лавелли. В опере Дебюсси "Пелеас и Мелисанда" все интерлюдии (также часто сокращаемые), сочиненные композитором для смены декораций, решены постановщиком зрелищно.

Под нарастающее крещендо в музыке служанки, одетые в черное, при свете канделябров медленно поднимаются двумя рядами к белым башням замка, а затем объединяются под единым покрывалом, напоминая тем самым мизансцену Гордона Крэга в мхатовском "Гамлете", где золотая мантия окутывала придворных короля Клавдия.

Эта ритуальная торжественность понадобилась режиссеру не для эффектной внешней "сценогеничности", а для усиления драматургии оперы. Поэтому закономерно появление этих же служанок в финальной сцене смерти Мелисанды уже не как бытовых персонажей, а как театральных знаков траура.

Но высшим достижением Лавелли, с моей точки зрения, стала постановка единственной оперы Бетховена, "Фиделио", в Тулузе в 1977 году.

'Карнавал в Венеции'. Опера Кампра. Режиссер Хорхе Лавелли. Фестиваль в Экс-ан-Прованс. 1971 г.

Режиссер в принципе отрицает внешнее "осовременивание" оперы, как это сделал Шеро, но допускает возможность, к примеру, трактовки "Золота Рейна" Вагнера в соотношении с идеологией конца XIX века - эпохой классового самоопределения в период капиталистического развития. Но возможен и "ход вперед": так, в "Фиделио" - после трагических времен фашистских концлагерей, американских "индустриализированных" тюрем - оформление спектакля становится не пассеистски-декоративным, не средневековым, а современным.

Сценограф "Фиделио" Макс Бигненс построил Пизарро из стали: сорок камер выходят во внутренний двор, охраняемый стражами в шлемах, с автоматами и пулеметами. Обычно тюрьма представляется на сцене условно, без четвертой стены - конструкция Бигненса замкнута со всех сторон, и мы видим действие сквозь клетку тюремных решеток.

Но режиссер ввел еще во внутренность камер экраны телевизоров - они по логике действия усиливают тему непрерывного наблюдения за узниками и в то же время позволяют девяти солистам и хору следить за дирижером и свободно передвигаться в сценическом пространстве.

"Никогда еще тема заточения одного человека другим не была выражена с такой правдивостью и символической обобщенностью",- писал рецензент спектакля Морис Флерэ*.

* ("Le Nouvel Observateur", 1977, N 84.)

Система ассоциаций, на которых строится вся методология Мейерхольда, Эйзенштейна, Покровского и свойственная вообще современному искусству, а в частности и кино, работает в полную силу также и у Лавелли. Причем это, конечно, не сознательное заимствование приемов, а творческое соугадывание.

Уже в "Пелеасе и Мелисанде" смерть героини, обозначенная медленным взлетом и падением белого шарфа, вызвала у меня ассоциацию с таким же кадром самоубийства "Кроткой" в фильме Брессона по рассказу Достоевского.

Использование телевизоров в "Фиделио" ассоциируется с системой слежки в современных банковских конторах или с появлением на экране надсмотрщика, преследующего Чарли даже в заводской раздевалке, в "Новых временах" Чаплина. А еще вся конструкция Бигненса напомнила мне выразительную установку советского художника В. Адена из фильма режиссера А. Роома "Привидение, которое не возвращается" по новелле Анри Барбюса.

Такие киноассоциации, навеянные творчеством аргентинского театрального режиссера, не случайны - для меня это различные проявления одного и того же процесса, который давно уже развивается в современном искусстве. Он либо не отмечается частью критики, либо в лучшем случае сводится к спасительному термину "синтез", отнюдь не объясняющему, а нивелирующему всю сложность процесса, где происходят непредвиденные столкновения, скрещения, заострения и брожения различных элементов, приводящих к неожиданным результатам, несводимым к единой формуле.

Попытки объединить все разнообразие явлений в односложное понятие напоминают мне тех незадачливых кулинаров-мистификаторов, что шутливо описал биограф писателя Скотта Фицджеральда:

"На одном из обедов гости вдруг почувствовали неведомо откуда донесшийся странный запах. Хозяева отправились на кухню, где обнаружили Фицджеральда, размешивающего в кастрюле варево из дамских пудрениц и сумочек в томатном соусе"*.

* (Тернбул Э. Скотт Фицджеральд. М., "Мол. гвардия", 1981, с. 167.)

Мутация изобретений и приемов происходит непрерывно,- так же и опера, казавшаяся наиболее неподвижным жанром, подвержена этому процессу взаимовлияний и изменений не менее, чем литература, пластические искусства или кино.

Ален Сатжэ на основании практики Лавелли вводит термин "фокализация", то есть диафрагмирование светом сценического пространства, выделяя при этом не только отдельного персонажа (вспомним такие же ранние опыты Мейерхольда и Покровского в "Игроке"), но заставляя таким способом видеть происходящее как бы его глазами, то есть превращая арию в некий внутренний монолог, явно совпадающий со стилистикой современного романа и кино.

Так, аргентинский режиссер построил свою постановку "Травиаты" на киноприеме "флэш-бека", то есть возвратного действия: Виолетта видит всю происшедшую с ней трагедию на смертном ложе - в ее комнату как бы наплывом врывается фарандола танцующих и гримасничающих масок из бала третьего акта.

Другой режиссер, итальянец Франко Дзефирелли, ученик Висконти, сочетающий работу в театре и кино, в своей последней экранной версии "Травиаты" также использовал сходный прием: увертюра оперы проходит на фоне разорения дворца куртизанки - здесь идут торги и распродают с аукциона всю обстановку. Виолетта, собрав последние силы, встает с кровати, выбегает, пошатываясь, из опустевшей спальни в коридор, где грузчики выносят всю мебель и картины,- и ее предсмертный взгляд преображает экран: серо-зеленая, мутная, как паутина, гамма тухнет, все озаряется праздничным многоцветием, и прошлое возвращается в прежнем своем великолепии...

Общая для современного театра и кино тенденция "действенной сценографии" (еще раз пользуюсь терминологией В. Березкина) благодаря Хорхе Лавелли проникла и в зарубежную оперу,- певцы в его спектаклях не двигаются на фоне декорации, они "играют" вместе с ней, а декорации действуют вместе с ними. Явственно проходит, к примеру, через все его постановки пластическая тема клетки: железной - в "Фаусте", стальной - в "Фиделио", бумажной - в "Мадам Баттерфляй" и, наконец, гигантское, красного дерева траурное ложе Виолетты - она ведь тоже пленница своей среды; недаром Лавелли писал, что "Травиату" нельзя перенести ни в средние века, ни в сегодняшний день - она, по его выражению, "жертва господства аристократической проституции".

Итак, в результате за последние годы произошло нечто совершенно непредвиденное и опрокидывающее все критические каноны: не просто "театральные" фильмы стали равноправными явлениями на киноэкране (не могу здесь не упомянуть совершенно поразительный по своей эстетической законченности и безупречной киногеничности ранний фильм Жана Ренуара "Золотая карета" с Анной Маньяни в главной роли, снятый по пьесе Мериме "Карета святых даров"), но оперы заняли настолько важное место, что дали повод такому приверженцу "чистого" кино, как Самюэль Лашиз, в отзыве на "Травиату" Дзефирелли воскликнуть: "Да здравствует фильм-опера!"

Он сразу предупреждает, что пора разъединить понятия "фильм-опера" и снятая опера, утверждая, что никогда еще понятие "опера" ("произведение") не приобретало такого масштаба и значения, как будучи перенесенным на экран,- это шедевр одинаково ценный как для глаза, так и для слуха... Этот фильм - дата в истории кино, заслуживающая самого большого успеха*.

* ("Humanite Dimanche", 1983, 25 fevr., N 161, p. 11.)

До сих пор мы знали опыты своеобразной музыкальной кинодрамы - таковы фильмы "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора" и "Комната в городе" Жака Деми, где весь текст, включая прозаический, был положен на музыку и исполнялся поющими актерами. Принцип был новаторским по сравнению с установившимся жанром американского мюзикла, но не был понят и принят французской публикой.

Зато с большим успехом в Париже с 25 мая по 21 июня прошел специальный фестиваль "Кино и опера", где было показано десять фильмов-опер.

'Травиата'. Опера Верди. Режиссер Хорхе Лавелли. Большая парижская опера. 1977 г.

Среди них демонстрировалось такое редкое произведение, как "Кармен Джонс" режиссера Преминджера, которое он поставил тридцать лет назад, но не смог показать в Европе ввиду протеста наследников Визе, явных расистов, возмущенных тем, что постановщик привлек к исполнению только негритянских актеров. Музыку Визе он джазировал не исказив, так же как и Родион Щедрин в своей балетной фантазии на эти же темы; действие перенес в сегодняшний день - вместо табачной фабрики фигурирует завод парашютной ткани, а вместо корриды -- боксерский ринг; исполнение же заглавных партий негритянскими певцами во главе с знаменитым Гарри Беллафонте - выше всяких похвал.

С повышенным интересом были встречены и уже ставшая классической "Волшебная флейта" Моцарта-Бергмана, и "Воццек" Берга, и "Дон Джиованни" Лоузи, "Парсифаль", "Риголетто" и даже такая трудная опера-оратория, как "Моисей и Аарон" Шёнберга, в весьма полемической трактовке Жана-Мари Штрауба и Даниэль Юйэ. Другая опера Альбана Берга (1885-1935), "Лулу", которую мы знали лишь по дилогии Ведекинда ("Ящик Пандоры" и "Дух земли") и по фильму Г. Пабста, стала событием не только на сцене, но и на телеэкране.

В итоге даже "заядлый" кинематографист Феллини, до сих пор упорно сопротивлявшийся любым театральным соблазнам, неожиданно заявил, хотя бы и с долей иронии:

"Должен признаться, что за последнее время я познакомился с композиторами, которые наверняка проложат себе большую дорогу в будущее. С неким Джузеппе Верди, например. И еще с Россини - очень неплох. А этот талантище Чайковский! Какой стыд, что я, человек, родившийся в области Романья, прославившей себя в истории оперы... только в последние годы начал ценить оперу, восхищаться теми гениями музыки, которые писали для нее. В фильме прозвучат хоры из опер Верди, Россини, Чайковского"*.

* ("Сов. культура", 1983, № 39, 31 марта.)

Но это запоздалое раскаяние значительно раньше пересмотрел другой итальянец, Висконти, от которого после программного, строго документального неореалистического шедевра "Земля дрожит", казалось, нельзя было ожидать следующего заявления:

"Я не думаю, что существуют различия в режиссуре театральной и кинематографической. Различия суть в материале, в практике, в обработке"*.

* (Visconti: il cinema. Modena, 1977, p. 50.)

Что вскоре он и доказал, сняв фильм "Чувство" - прообраз кинооперы.

Роберт Олтман подает реплику через океан:

"Для меня театр - эксперимент совсем не такой уж отличающийся от кино. Конечно, в театре текст должен быть более точным и монтаж надо производить во время репетиций... А в остальном моя ответственность и заботы о передаче смысла через поиски стиля и работу с актерами остаются в театре такими же, как и в кино...

Я не думаю, что театр или кино как вид искусства почетнее один другого. Была эпоха, когда кино открывало огромные возможности зрительного воздействия, что создавало впечатление

об узости театра, а сегодня мы перекормлены телевизорами... и, возможно, это предвещает возвращение к театру"*.

* ("Positif", 1981, N 249, p. 23.)

Венгр Милош Янчо на вопрос, доволен ли он работой в будапештском театре "25", с охотой ответил:

"Люблю театр потому, что живое слово обладает огромной силой...

'Лулу'. Опера Альбана Берга. Франкфурт-на-Майне. 1959 г. ...Разве можно назвать эту мизансцену традиционно 'оперной'? Она, скорее, напоминает кадр из фильма Г. Пабста по одноименной пьесе Ф. Ведекинда

...Театр всегда меня привлекал, и в годы учебы я думал, что стану театральным режиссером. Сцена обладает огромной притягательной силой, потому что ей свойственны живые средства воздействия и проверка их непосредственно на зрителях. В театре фальшь обнаруживается быстрее, чем в кино"*.

* ("Film", 1977, N 50.)

Даже Ален Рене, никогда не снимавший музыкальные фильмы, признает: "Я люблю звук, и я всегда хотел, чтобы звуковая дорожка в чем-то приближалась к опере. Я никогда не понимал, почему речь в кино должна быть более обыденной, чем, скажем, язык театра. Меня интересует музыка слов, которая соответствует музыке изображения"*.

* ("Positif", 1977, N 190.)

Конечно, такой сильный театральный режиссер, как Стрелер, прежде всего уточняет силу музыкального театра:

"Возможности оперы обусловлены ее особенностью выделять из жизни самое существенное... Она является не копией действительности, а, скорее, метафорой жизни и истории, осуществляя в этом качестве очуждение в понимании Брехта... Интерес, который новое поколение питает в первую очередь к музыке, а затем и к опере, фактически представляет собой... реванш чувства в искусстве, которое не может жить только умом, без сердца,- оно должно завязывать с публикой отношения, основанные на любви, и черпать из них силу..."

И дальше Стрелер, объясняя свое обращение к опере Верди "Бокканегра", добавляет: "Это, возможно, покажется зрителям слишком традиционным, но... иногда требуется мужество, для того чтобы не следовать духу времени, а быть в полном согласии с тем, что ты делаешь"*.

* (Цит. по журн.: "Нувель обсерватер", 1979, № 8.)

Читатель, конечно, догадался, что все эти обширные цитаты отражают смятение моей души, нуждающейся в ободрении и подкреплении принятого решения обратиться к не изведанной мною области постановки музыкального спектакля.

Несмотря на все мрачные мысли Лавелли о забвении начертанных на песке театральных замыслов, во мне всегда жило то ощущение магии театра, что выразил в своих "оптимистических записках" драматург Александр Володин:

"По существу, театр - это незабываемые впечатления, которые могут длиться минуту, но остаются в памяти навсегда... Не сознавая того, мы ждем Незабываемого Впечатления, которое составит кусок нашей жизни.

Потому что театр - это трубить во все трубы души..."*.

* (Володин А. М. Для театра и кино, с. 298.)

Это сказано звучно, но окончательно придала мне сил исповедь Ингмара Бергмана, когда он подводил итоги своей работы над оперой Моцарта и пьесой Чехова:

"Нужно много терпения, чтобы поставить "Волшебную флейту". Если вы думаете лишь о самовыражении, "Флейта" вам ничего не скажет. Двадцать лет я потратил, чтобы понять, как подойти к этой опере, вернулся - постепенно - к ее истокам... Когда мы молоды, мы иначе подходим к произведениям, и ту позицию, которой у меня не могло быть в отношении "Чайки", я обрел при постановке "Волшебной флейты" и придерживаюсь при работе над "Тремя сестрами"...

Театральные подмостки - моя жизнь. Только в театре, в актерском коллективе я обретаю ни с чем не сравнимую спокойную радость совместного творческого труда.

Если бы я был поставлен перед выбором, то, без сомнения, сделал бы его в пользу театра, распростившись с кино. Интерпретировать мысли Шекспира, Чехова, Ибсена и других титанов, доводить их до зрителя в своем прочтении, показывать в своем видении для меня куда важнее, чем истолковывать самого себя... Если бы я не стал режиссером, то, наверное, постарался бы стать дирижером симфонического оркестра...

...Для меня музыка является могущественным стимулом. Я не могу себе представить, чтобы существовало что-то более захватывающее, чем необходимость сохранить абсолютную верность композитору, необходимость сочетаться с каждой краской, с каждой нотой...

Я чувствую себя в силах заниматься кинорежиссурой еще несколько лет. Потом мои физические силы, моя энергия пойдут на спад. Но я по-прежнему буду работать в театре, до тех пор пока буду стоять на ногах"*.

* ("Film", 1976, № 14.)

Так, узнав что сумел о жанре, в котором предстояло работать, выслушав художников своих и чужих, я принял приглашение Московского камерного музыкального театра. Мне было нелегко - я понимал, что оперные актеры, с которыми предстояло сотрудничать, сначала не поймут меня.

Они привыкли разучивать свои партии с концертмейстерами и выходили на сцену музыкально готовыми к встрече с режиссером.

Здесь же им предстояло прежде всего освоить сложную поэтику Блока, насыщенную стихами, прозой и редкими "зонтами", и, хотя в целом это была не опера, а "драма на музыке", она вся была ею пропитана, и мне предстояло выполнить один из заветов Мейерхольда: "Актер должен уметь работать "на музыке", а не "под музыку".

Я погрешил бы против истины, если б заявил, что моя встреча с коллективом театра с самого начала заладилась удачно,- трудностей было много: я был чужаком, "киношником", пришедшим со стороны; текст драм Блока был очень загадочен, и некоторые актеры вначале даже и не догадывались о его существе и смысле; многие ощущали недостаток в количестве реплик; приходилось также ломать традиции в ритмике обращения со стихом, желание его "истолковывать".

Здесь мне помогли не только мои личные воспоминания, но рассказ В. Виленкина об Анне Ахматовой:

"Как она читала? Негромко, мерно, но с ощутимым биением крови под внешним покоем ритма. Ничего не подчеркивая - ни стиха, ни строфы, ни одного отдельного слова, ни одной интонации, так что каждое стихотворение выливалось как бы само собой, на едином дыхании... в своей особой мелодике.

Ближе всего из того, что мне приходилось слышать из авторских чтений, это было, пожалуй, к фонографической записи Блока"*.

* (Виленкин В. Я. Воспоминания с комментариями. М., "Искусство", 1982, с. 410.)

Но длившаяся (с перерывами) годичная репетиционная работа все же принесла результаты: с творческой помощью дирижера В. Агронского и концертмейстера Ю. Глузберга мы освоили партитуру композитора, и постепенно актеры стали улавливать мой замысел и даже увлекаться им, особенно когда я перешел от непривычного для них "застольного периода" на площадку.

Сколько раз я приходил в отчаяние от неполадок, но вспоминал завет Б. Покровского:

"Работа оперного режиссера с актером трудна. Она требует упорства, требует выдержки, дипломатии и педагогики, требует безукоризненного знания партитуры, чувства театральности, организаторских навыков и находчивости"*.

* (Покровский Б. А. Размышления об опере, с. 203.)

Не знаю, удалось ли мне проявить эти качества, но сегодня я с чистым сердцем могу поблагодарить весь коллектив театра и удивительно тактичного руководителя за неограниченную веру в конечный результат - возвращение лирических драм А. Блока на советскую сцену.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'