Ящик Пандоры

Когда Пандора открыла сосуд, врученный ей богами, в который были заключены все людские пороки и несчастья, по земле расползлись болезни и бедствия. Только надежда осталась на дне сосуда, так как Пандора захлопнула крышку: так люди были лишены даже надежды на лучшую жизнь.

"Назовите десять лучших фильмов мира" - вот вопрос, который ложится на меня тяжкой ношей каждый раз, когда с ним обращаются разные объединения кинокритиков, синематеки, киноклубы.

Почему только десять? И по каким критериям нужно определять их качество? И вообще, какое значение может иметь мой выбор? На что он может повлиять - на сборы или на судьбу режиссера?

Сначала я малодушничал и пробовал отвечать на подобные анкеты -- у меня ничего не получалось: десять я выбрать не мог, их набиралось значительно больше. Однажды я решил отозваться по совести - в каждой стране и в разных жанрах выделить те, что казались мне более интересными и плодотворными на решающих этапах развития кино как искусства.

В итоге всего их оказалось, кажется, около тридцати. Журнал, проводивший опрос, вежливо опубликовал мой ответ, но он расходился с остальными, значительно более категоричными и краткими.

Только несколько раз мои суждения совпадали с мнением зарубежных коллег, и то в одном пункте: фильм Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин" единогласно выходил на первое место. В первой десятке законно встречались еще две советские ленты: "Мать" Пудовкина и "Земля" Довженко.

Но ветры "холодной войны" крепчали - и вот результат последнего опроса, проведенного в мае - июне 1983 года английским киножурналом "Сайт энд саунд": 200 критиков из 22 капиталистических стран переместили шедевр Эйзенштейна на шестое место и выключили из первой десятки не только остальные два советских фильма, но не назвали (впервые за все время существования подобных анкет!) ни одного фильма Чаплина!

Для меня лично это сигнал катастрофического одичания (нет у меня другого слова!) того большинства критиков, что окончательно увязли в болоте эстетического снобизма или попали в плен долларовой "золотой горячки" миллионных сборов и в результате того и другого страдают повальной атрофией элементарной социальной честности.

В подобных опросах Чаплин и раньше не забирался выше третьего или четвертого места; предположим, что и "разжалование" Эйзенштейна вызвано на сей раз столь модной болезнью антисоветизма. Но полное исключение великого художника нашего времени Чаплина вообще из первых рядов искусства, которое он создал, а замена его - кем же? - мюзиклом "Поем под дождем" (1952) - четвертое место и "Головокружением" (1958) Хичкока - девятое место... Невероятно!

Если с трудом можно согласиться, что на первое место переместился "Гражданин Кейн" (1941) Орсона Уэллса, остается только удивляться, почему к нему прибавились его же "Великолепные Эмберсоны" (1942),- кстати, экранизация известной пьесы,- и утешаться, что из "классиков" уцелел лишь "Генерал" (1926) Бестера Китона, оказавшийся последним в десятке.

Но "изгнание" Чаплина отнюдь не случайно и зависит не только от личных вкусов или интересов наживы. Видимо, необходимо постоянно напоминать, как тесно сегодня переплелись политика и кино, особенно в США, где антисоветизм стал государственной программой "крестового похода", однако и во Франции правые силы, пытающиеся любыми способами заставить Миттерана удалить из правительства четырех министров-коммунистов, используют кино и телевидение для прямой пропаганды своих реваншистских намерений и компрометации отдельных прогрессивных мастеров культуры.

Так, после демонстрации Парижским телевидением цикла фильмов Чаплина, лидер так называемого "национального фронта" некий Жан-Мари Ле Пэн, одно время исчезнувший с общественной арены, а ныне вынырнувший на волне подъема неофашистских сил, набросился с бранью не только на политику правительства и Компартию Франции, но и... на Чарлза Чаплина.

Ле Пэн, называющий себя "демократом черчиллевского (?) типа", известный в прошлом как палач, хладнокровно записывавший на магнитную ленту стоны алжирских патриотов, которых он самолично подвергал пыткам, сегодня на вопрос журналиста, кого он считает союзниками своей партии "народной правой", перечислил ничтоже сумняшеся: Гитлера, Муссолини, Пол Пота и Пиночета.

И вот этот фашист, набравший некоторую долю голосов среди лавочников, мелких торговцев, чиновничества и части крестьянства, недовольного политикой "общего рынка", возглавил новую "охоту за ведьмами", избрав искусство Чаплина главной мишенью. По телевидению и в своей газетенке "Эст-Эклер" он осмелился сказать о художнике так: "Чаплин - это неприкаянный, жалкий, аморальный тип, скаредный и жестокий эгоист... не случайно привлекавшийся комиссией по расследованию антиамериканской деятельности (имеется в виду печальной памяти комиссия авантюриста сенатора Маккарти.- С.Ю.), потому что он в своих фильмах осуществлял зловещие намерения - унизить и высмеять те качества, что составляют силу и величие юной Америки..." Комментарии, как говорится, излишни.

Выступление этого неонацистского пигмея совпало с демонстрацией по европейскому (в том числе и по советскому) телевидению интереснейшего английского фильма "Неизвестный Чаплин", смонтированного из фрагментов архива великого артиста и раскрывающего лабораторию его творчества.

Надо самокритично признать, что советское телевидение до сих пор было в долгу у Чаплина, так как несистематичный показ ранних и отнюдь не самых удачных отрывков из его короткометражек создавал у не осведомленного в истории кино широкого зрителя неполное, а иногда и просто ложное представление о художнике.

Теперь хотя бы по одному только фрагменту поисков Чаплином сюжетной экспозиции "Огней большого города" можно было убедиться в той силе таланта и требовательности, которую вкладывал в каждый кадр своей работы автор фильмов, до сих пор не дающих покоя неофашистам и тем снобистским критикам, что тщетно пробуют исключить его шедевры из классики мирового кино.

Но вот наряду с открытой политической предвзятостью и киноведческой вкусовщиной в дело вступают уже не журнальные анкеты, а трезвый капиталистический отсчет, начинающийся от фильмов, приносящих чистый доход в сумме не меньше пятидесяти миллионов долларов. Тогда выясняется, что по-прежнему на самой большой "космической" высоте продолжаются "звездные войны", чуть пониже - полеты суперменов, в глубинах океана лязгают челюстями кровожадные акулы, а в середине, на грешной земле, истребляют всеми способами друг друга разные "офицеры и джентльмены", зато, по сводным данным сборов за 1982 год, "Амаркорд" Феллини удостоился 71-го места, а "Профессия: репортер" Антониони - 96-го в мировом прокате.

Ошеломленный цифрами этих "игр", я, естественно, решил отказаться от какого-либо, даже косвенного участия в "опросах" и установил для себя другие критерии, не зависящие ни от сумм прокатной выручки, ни от рекламы, популярности жанра или злободневности сюжета, а на сей раз - от неоценимого качества режиссера: верности избранным им самим принципам, а главное, умения довести их до конца, удержаться от соблазнов как внешней "эффективности", так и внутреннего "самовыражения".

Итак, по моей "анкете" выбираю и представляю на суд три фильма, которые оставили след в моей душе, и, несмотря на то, что они "короткометражные" (каждый из них всего по 300 метров), они до предела насыщены трудом и искусством.

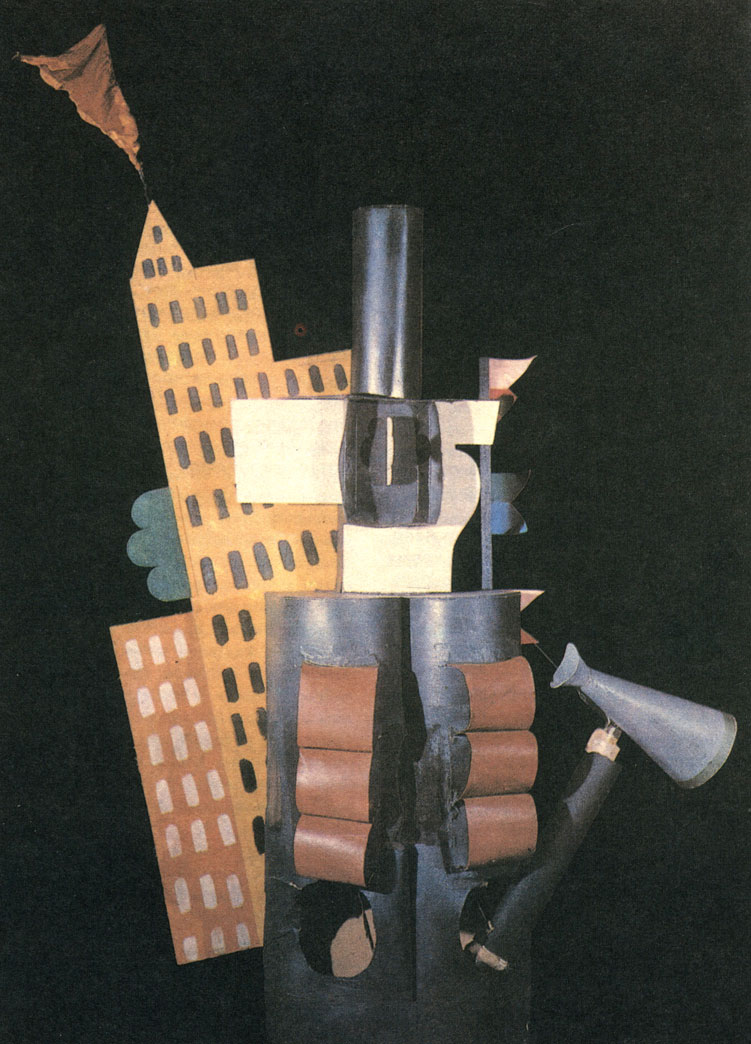

Композитор Сергей Прокофьев. Рис. Ю. Анненкова

Все три предназначены для телевидения, все без единого слова текста, все - о музыке и различаются лишь по национальному признаку производства:

один снят в Великобритании, второй - в Польше и третий - в Латвийской ССР. Кен Рассел, английский режиссер, чей вычурный талант и стиль "кинобарокко" не оспаривают на его родине, но подвергают сомнениям за ее пределами, автор безусловно интересных (хотя и страдающих иногда от "перебора" эффектов и отсутствия вкуса) фильмов о Чайковском, Малере, Листе, начинал скромно, с коротких эссе, также о композиторах. Одно из них было посвящено Сергею Прокофьеву, но на экране не появлялся сам музыкант - лишь виртуозный бег его пальцев по клавишам, снятый без привычных ухищрений, вроде отражения исполнителя в крышке инструмента или портретных ракурсов,- только руки, их встреча с музыкой...

И вот вы сидите, завороженный всплесками "Мимолетностей", усмешкой "Сарказмов", сменой иронии и лирики,- пианистическое мастерство Прокофьева стало видимым, и мы благодарны за это кинематографисту. Мы признательны ему за умение, ведь напрасно полагать, что снято это "просто",- клавир изучен режиссером досконально: каждому аккорду, любому нюансу найден только ему свойственный и наиболее выразительный пластический ряд.

На экране как бы оживают, воплощаются строки поэта Райнера Марии Рильке, посвященные рукам в скульптурах Родена:

"...есть руки - обособленные, маленькие руки, не принадлежащие никакому телу и все-таки живые. Руки, вскидывающиеся в злобном раздражении, руки, ощетинившиеся пятью пальцами, которые, кажется, лают, как пять зевов адского пса. Идущие руки, спящие руки... обремененные наследственным пороком и усталые, ничего больше не желающие, лежащие где-нибудь в уголке, как больные животные, которые знают, что им никто не поможет. Но ведь руки - сложный организм, дельта, куда издалека стекается много жизни, впадающей в великий поток деяния. У рук есть история, фактически у них есть и своя собственная культура, своя, особенная красота; им даровано право на собственное развитие, на собственные желания, чувства, прихоти, пристрастия"*.

* (Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., "Искусство", 1971, с. 106.)

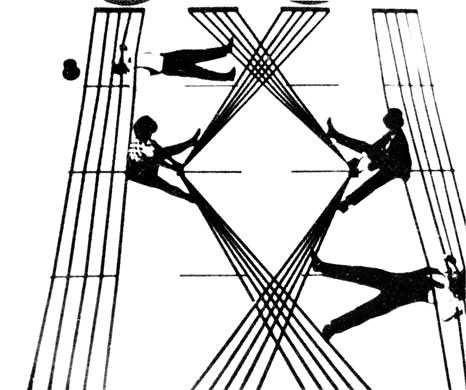

Второй фильм, "Портрет дирижера", снял польский документалист Людвиг Перский. На экране появляется, становится за пульт Витольд Ровицкий. Он раскланивается, здоровается с невидимыми нам музыкантами, раскрывает партитуру - в пустом зале начинается очередная репетиция симфонического реквиема композитора Пендерецкого, навеянного трагедией Хиросимы.

Дирижер в своем рабочем костюме, а не в парадном фраке, снят технически, так называемым "первым планом", по пояс и лицом к нам, то есть к воображаемому оркестру.

Вся сила фильма как раз и заключается в том, что мы на сей раз, по счастью, не увидим привычный "салат" из крупных планов инструментов, напряженных лиц старательных исполнителей - всю эту монтажную неразбериху, беспомощно пытающуюся "раскрыть" нам "кухню" оркестра и зрительно "воплотить" дух музыки.

Все десять минут, триста метров пленки сняты с одной точки, без "наездов" и "отъездов": камера тактично и пристально следит только за творческим трудом дирижера - раскрытием замысла композитора.

Прозвучали первые такты, остановка, корректура, повтор, еще одна пауза, уточнение, поправка - и снова музыка, вновь труд, вдохновенный и изнуряющий, требовательный, а иногда и умоляющий... И все вместе - рождение у нас на глазах коллектива только от сочетаний взгляда дирижера, взмаха палочки, жеста его руки, невидимого оркестра, незримого лика композитора...

И перед нами - торжество музыки, то гневной и потрясенной, то скорбной и проклинающей, но всегда протестующей против варварства тех, кто превратил открытие науки в орудие истребления человечества.

Ничем не соблазнился режиссер, не подменил силу взгляда "фиоритурами" камеры и именно благодаря такой выдержке стал автором фильма. Его замысел - донести через зримый труд одного человека музыку, выражающую чувства миллионов других людей,- выполнен до конца, бескомпромиссно, по-своему.

Третий фильм озаглавлен на первый взгляд загадочно - "Старше на десять минут",- и снят он на Рижской студии.

Школа латышской кинопублицистики и документального фильма всегда была многообещающей и часто дарила нам безоговорочную радость подлинного искусства. Не имею права считать себя достаточно осведомленным, слишком много не сумел посмотреть. Но отдельные работы таких мастеров, как У. Браун, А. Эннерс и Г. Франк, всегда меня восхищали как замыслом, так и воплощением. Разделял я и теоретические взгляды, сформулированные Г. Франком:

"Репортаж - это хлеб документалистики. Но если он дышит авторским чувством, он и искусство. Когда это чувство есть в тебе еще до съёмки, когда оно слито с мыслью и идеей работы и стало своим и для оператора,- тогда пленка будет живой уже на стадии материала, уже из проявки будет выходить живой"*.

* (Леинь А. Жизнь и душа.- "Кино". Рига, 1983, окт., с. 20.)

Однако на сей раз режиссер Франк загнал меня в тупик: я не знаю, как определить его фильм. Что это - репортаж, зарисовка, этюд, "кинонаблюдение"? Твердо понимаю только, что это маленький (по метражу) шедевр, где за его краткостью кроется огромный (по смыслу) мир размышлений о человеке (также по возрасту маленьком), его соприкосновении с искусством и миром (большим, хотя и невидимым).

И, как всегда, пленяет меня прежде всего столь ощутимое присутствие invenzione, первичного режиссерского отчетливого замысла.

Суметь догадаться, что только через одно ребячье лицо можно раскрыть сложнейшую тему обогащения человеческой личности силой творчества других людей (на сей раз здесь выбраны мастера театра, и то не "настоящего", а кукольного),- одно это изобретение многого стоит.

Кадры из фильма режиссера Г. Франка 'Старше на десять минут' (Рижская киностудия)

Итак, во весь экран здесь (так же как у Рассела - одни руки, у Перского - один поясной портрет дирижера) у Франка - очень крупный план лица одного мальчугана лет пяти-шести... Он смотрит чуть поверх объектива камеры (по-видимому, подглядывающей за ним сквозь отверстие или щелку, о существовании которой он и не подозревает) и видит, вернее, только слышит (звучит лишь музыка) также нами не видимую сказку.

Отражение всех ее перипетий на лице ребенка - вот, собственно, и все содержание фильма. Мудро выбран, а я думаю, что и организован самим кинорежиссером, сюжет спектакля-сказки. Ведь сжатую во времени форму удалось насытить событиями, где, по-видимому, чередуются забавные приключения, преодоления препятствий и персонифицированная борьба добра и зла,- это движение жизни, отраженное в сознании мальчугана, и делает его "старше на десять минут".

Относительность понятия времени, его "вместимости", значение "мига" в человеческом существовании переданы здесь удивительно остроумно и образно-наглядно.

Да, если хотите, это "чистое кино" - ведь только оно одно способно так точно зафиксировать не статику, а процесс индивидуального восприятия жизни, но в то же время это и "чистый театр", потому что только он один может своими образными средствами спрессовать "происшествие" в "событие", способное вызвать, как мы убедились, не одну краткую спонтанную реакцию, а целую гамму всеохватывающих чувств.

А если это был не спектакль, а мультфильм? Не знаю, а жаль - было бы очень интересно и нам посмотреть, проверить то, во что впивались глаза маленького зрителя... Насколько мне удалось позже проверить, это все-таки был не фильм, а действительно фрагмент спектакля - Рижского кукольного театра, "Доктор Айболит".

Однако если вы полагаете, по наивности или незнанию, что такого зрителя, со столь выразительной восприимчивостью, легко найти среди сотен детей, то вы ошибаетесь. Одни эти поиски требуют длительного труда и безошибочности выбора.

В целом - опять "героизм" сознательного, я бы даже назвал - в лучшем смысле слова - "самоуверенного" самоограничения: никаких монтажных "перебивок", движений камеры, разъяснительных текстов, аскетизм внешней формы при богатстве внутреннего содержания, законченный артистизм в завершении замысла - вот результат таланта латышского кинематографиста.

Итак, все три работы - образцы свойств, обязательных, по моему мнению, для каждого настоящего режиссера - мастера. Вслед за первичностью замысла - доведение его, будь то в кино или на сцене, до полной, бескомпромиссной отточенности, где чувство меры сочетается с требовательностью вкуса, духовная скромность - с отвагой изобретателя и все вместе - с уважением к зрителю, в диалог с которым вступает художник.

Но - внимание! - уже открыт "ящик Пандоры", фантастические призраки ворвались на маленькие экраны, многочисленные жрецы - истолкователи их тайн - объявили о рождении новой эры; телевидение устанавливает свои эстетические законы, приговаривающие к казни теперь уже не только театр и кино, но и литературу, музыку, поэзию - в стремлении все до него существовавшее превратить в нечто единое, всепожирающее, всеобязывающее и неповторимое.

Вынужден признаться, что у меня с Пандорой, "богиней телевидения", сложились поначалу трудные отношения.

Однако мне не потребовалось много времени, чтобы преодолеть старые навыки, напротив, я с жадностью неофита прильнул к маленьким экранам (почему-то окрещенным "голубыми"), но вскоре со мной произошел обратный процесс, не "притягивания", а... Но не будем сразу давать повод для подозрений в косности мышления, воздержимся от скороспелых суждений и попробуем разобраться в природе вопросов, которые неизбежно возникают, хотя бы в суженном круге режиссерской поэтики.

Случилось так, что поначалу я вступил в романтические связи с "теликом" (как нежно и несколько панибратски его прозвали),- это было в те далекие, неповторимые времена, когда передачи с Шаболовской студии шли только прямые, сразу в эфир, без каких-либо предварительных записей на пленку, и мне любезно предоставляли возможность, также без заранее написанного текста, поделиться с телезрителями своими впечатлениями об участии советского кино в международных фестивалях, о личных встречах с видными деятелями других искусств. В результате я удостоился даже того, что В. Саппак, автор лучшей (и до сей поры) книжки о телевидении, упомянул о моих дебютах наряду с такими "асами", как И. Андроников и С. Образцов...

Мне бы впору тут же "зазнаться", осуществить давно задуманный телеспектакль о шекспировском Фальстафе с Михаилом Жаровым в заглавной роли, но с чем большим любопытством я приоткрывал крышку заколдованного ящика, особенно за время выпавших на мою долю зарубежных странствий, тем сильнее нарастало чувство пока неосознанной, но все же серьезной тревоги.

Когда я пересекал американский континент от Вашингтона до Лос-Анджелеса через Нью-Йорк и Чикаго, останавливался в Дортмунде или Голливуде, меня всюду преследовали восемь телеканалов, работающих круглосуточно, и доводили иногда просто до физической тошноты не только тем, что, но и как сочилось из электронных трубок... И это мне, стороннику различных коллажей, становилось непереносимым ежеминутное вторжение рекламных вставок, наглое, торгашеское, оглушающее навязывание не мыслей, а вещей, полезных и никчемных,- напитков и пилюль, щеток и бюстгальтеров, мазей и туалетной бумаги, губной помады и средств для похудения и еще и еще много того, что якобы необходимо в первую очередь для счастья человека.

Но его-то самого, сиречь человека, в промежутках между этими райскими соблазнами протыкали насквозь пулями из автоматических пистолетов, резали пополам электрическими пилами, сворачивали ему шею приемами "кунгфу", проламывали череп, вываляв до этого в грязи и дохлой рыбе на полу рингов "кэтча", давили автомашинами, вешали на сучьях при свете пылающих крестов, топили в водопадах, в лучших случаях крошили вдребезги челюсти кулаками, всаживали ножи по рукоятку, мяли, тискали, катали по земле вместе с продолговатым мячом на спортплощадках, сначала на земле, а затем под ней, откуда вылезали, приоткрыв крышки гробов различные "зомби" - ожившие мертвецы, сползались вурдалаки, упыри и вампиры-кровососы, а потом и над землей, где человека истребляли уже строго научно и по-современному, лучами лазеров и электронными облучениями, и, наконец, выплевывали в космическую пустоту, где он сможет болтаться в компании с обломками роботов до полного завершения апокалиптических времен Страшного суда...

Сначала так было за океаном, а потом выплеснулось и в гостиничный номер в Париже, куда я возвращался усталый после съемок и, включив "Последние известия", вслед за ними вновь становился потребителем той же продукции, только на другом языке и разбавленной большей порцией сексуальных упражнений, сопровождающих семейные и деловые схватки в различных американских сериалах типа "Династий" и "Далласов", и к тому же пропорционально приправленной все возрастающей ложью и ненавистью к коммунизму, к моей стране и ее друзьям...

Но вопросы возникали не тогда, когда я просто мог нажать на кнопку выключения, а там, где я этого не мог сделать и вынужден был только со стороны наблюдать, с какой жадностью и в каком количестве другие люди, особенно дети и женщины, буржуа и рабочие, семейные или одинокие, в квартирах или в компании у стоек баров, впивались в экраны, загипнотизированные этой зрелищной лавой, и барахтались в ней, казалось, не в силах оторваться от ее ядовитых испарений.

Завзятые курильщики, неисправимые пьянчуги и даже погибающие наркоманы выглядели невинно по сравнению с миллионами этих каждодневных пленников торжествующей Пандоры.

Сознаю, что гораздо более легким было бы для меня остаться в пределах известных мне искусств и доверить пророкам телевидения самим разбираться в его заповедях, но слишком уж много как одаренных, так и бездарных, также называющих себя режиссерами, пошли в услужение новой владычице, а среди них выделились и подлинные мастера.

С одним из них я просто обязан вас познакомить, ибо опыт его творчества привел меня к совершенно неожиданным выводам, прямо касающимся дальнейшей судьбы нашей профессии.

Его зовут Жан Кристоф Аверти, он француз, родился в Париже 6 августа 1928 года. Автор монографии о нем, журналист Жак Сиклье, попробовал обыграть его фамилию, и не без основания: она на французском языке имеет несколько значений. Словарь нам подсказывает: "averti" - может читаться как "знающий", "опытный", "искушенный". Последнее очень подходит к этому художнику, но есть еще кроме прилагательного и существительное - "avertisseur", оно-то для меня служит наиболее точным - "предвестник".

Действительно, творчество Аверти в целом предвещает неизбежные перемены не только в телевидении, которому он посвятил всю жизнь и где составил себе мировое имя, но и во всех других отраслях зрелищных искусств.

Понял я это, когда посмотрел одну из последних его работ, являющуюся, несомненно, программной и выделяющуюся как некий длившийся годами итог пути - итог, ошеломивший своими художественными и техническими свойствами. О том, что это не только мое личное мнение, свидетельствует необычный процесс самого показа. По главной программе французского телевидения фильм Аверти "Парад", длящийся минут сорок, был в самое "бойкое", вечернее время прокручен подряд дважды, без перерыва.

Составители программы сообразили, что оценить его своеобразие и необычность по-настоящему можно, лишь посмотрев во второй раз. Подчеркиваю - "оценить", а не "понять", так как он прозрачно ясен по смыслу, но настолько сложен и совершенен по технике, что выигрывает в дополнительном восприятии. Такой "бис" я помню в экранной практике только в подклеенном дважды "танце с булочками" у Чаплина в прокатной копии "Золотой лихорадки".

Впрочем, простите, ошибся: однажды на рядовом сеансе в одном из кинотеатров пакистанского города Карачи я стал свидетелем, как под свист и восторженное улюлюканье зрителей повторялся массовый танцевальный финал мне по названию на запомнившегося, но разудалого американского мюзикла с лихо отплясывающими герлс.

Чтобы оценить значение фильма Аверти "Парад", надо, по-видимому, кроме творческой биографии автора попытаться рассказать самый фильм, и тут-то мое перо опускается в бессилии. Вообще описывать киноленты или телепередачи - занятие почти бесплодное, так как передать можно лишь фабульный смысл, подлинный же текст произведения не прочитывается в литературном изложении.

Хореограф и исполнитель главной роли в балете 'Парад' Леонид Мясин

Автору остается надеяться лишь на веру читателей в субъективное описание моих впечатлений и удовлетвориться суммой некоторой информации.

В основу телефильма Аверти "Парад" легла попытка восстановить одноименный балет, поставленный русской труппой С. Дягилева в Париже в 1917 году. Инициатором и либреттистом был уже неоднократно упоминавшийся мной Жан Кокто (1899-1963) - писатель, художник, театральный деятель, кинорежиссер, член Французской академии с 1935 года.

Композитор Эрик Сати. Рис. П. Пикассо

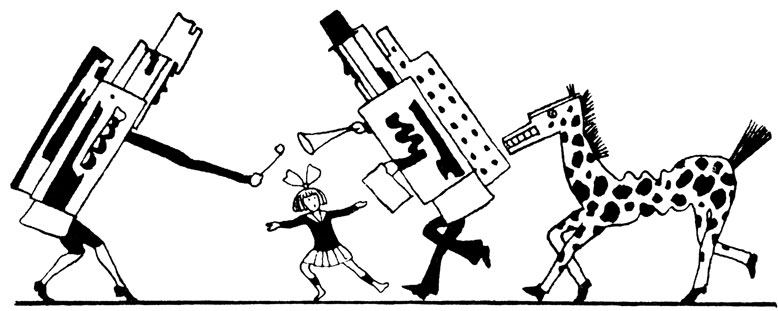

На сей раз Кокто задумал после пряной экзотики (в восприятии французов) таких зрелищ, как "Шехерезада", "Жар-птица", "Золотой петушок", вернуться к традициям балаганных представлений - ведь "Парадом" называлось во Франции выступление бродячих артистов на подмостках перед фасадами ярмарочных театров; в России это окрестили "раусом" или "райком" (отсюда и термин "раешник").

Функцией актеров было зазывать зрителей; такая ярмарочная атмосфера была хорошо воспроизведена на русском материале в балете Стравинского - Бенуа "Петрушка", во французском варианте - в фильме Превера - Карне "Дети райка" и в немецком фильме "Варьете" режиссера Дюпона.

В живописи этой теме посвятил целый цикл полотен Леже, его последнее многофигурное произведение так и называлось - "Большой парад".

В Париже Кокто увлек своей идеей видного композитора Эрика Сати и балетмейстера Леонида Мясина. К оформлению он призвал своего друга Пикассо - в результате на базе скромного дивертисмента возникло необычное зрелище, вызвавшее скандал у консервативно настроенного буржуазного зрителя.

Поэт Гийом Аполлинер первым приветствовал появление "Парада", усматривая в нем, как он писал, "проявление чудесно ясного духа самой Франции. Художник-кубист Пикассо и самый смелый из хореографов, Леонид Мясин, выявили его, впервые осуществив союз живописи и танца, пластики и мимики, что является очевидным признаком наступления более совершенного искусства"*.

* (Apollinaire G. "Parade" et "L'esprit nou-veau". "Ballet russe". Programme. Paris, 1917.)

Механический зазыватель из балета 'Парад'. Эскиз костюма П. Пикассо

Но наиболее точное и впечатляющее описание того, что произошло на премьере "Парада", оставил нам Илья Эренбург:

"Это был очень своеобразный балет: балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью. Балет показывает тупую автоматизацию движений, это было первой сатирой на то, что потом получило название "американизма".

Зарисовка сцены из балета 'Парад'. 1917 г.

Музыка была современной, декорации полукубистические. Публика пришла изысканная, как говорят французы - "весь Париж", то есть богатые люди, желающие быть причисленными к ценителям искусства. Музыка, танцы и особенно декорации и костюмы возмутили зрителей. Я был до конца войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал,- это была "Весна священная" Стравинского. Но ничего подобного тому, что случилось на "Параде", я еще не видел. Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали: "Занавес!" В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой и начала исполнять цирковые номера - становилась на колени, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что танцоры издеваются над их протестами, и совсем потеряли голову, вопили: "Смерть русским!", "Пикассо - бош!", "Русские - боши!"*

* (Эренбург И. Г. Собр. соч. в 9-ти т., т. 8. М., "Худож. лит.", 1968, с. 210-211.)

Сегодняшним читателям надо напомнить, что слово "бош" (так называли тогда французы недавних врагов, немцев) было самым ругательным в лексиконе оголтелых буржуазных националистов.

Как мы видим, невинный балет превратился в политическую демонстрацию, в которой только что свершившаяся русская революция олицетворялась с обликом вообще противников страны и становилась таким образом предвозвестником других антисоветских кампаний, разросшихся в конце концов до чудовищных размеров.

Но в замысел Аверти не входили никакие идеологические намерения - он действительно хотел по-своему, воссоздать одно из интереснейших явлений зрелищной культуры нашего века. Слово "реконструировать" здесь не годилось, ибо сохранилась лишь музыкальная партитура и некоторые эскизы Пикассо, а самое главное - хореография и ее исполнители - улетучилось безвозвратно.

Кроме того, по-видимому, французского режиссера, столь искушенного в изобразительных возможностях экрана, увлекла задача не просто повторить балет или даже спектакль, а воссоздать некий портрет той эпохи поисков и свершений, где русский хореограф, французский композитор и испанский художник сумели открыть путь, чьи ответвления привели впоследствии к новым открытиям зрелищной культуры.

Суть дела заключалась еще и в том, что к этому времени Аверти полностью овладел электронным аппаратом под названием "Ампекс", изобретенным инженером Максом Дебренном. Аверти вспоминает:

"Ампекс" появился в 1961 году. Им пользовались, чтобы сделать запись передачи и отправить ее на полку. Но главное- была уже создана конструкция под названием "электронный магнетоскоп", при помощи которого можно было пробовать вмешиваться в саму композицию изображений, вне зависимости от всяких декоративных или пространственных решений... Я был первым, вместе с инженером Дебренном, который стал моим другом и "вторым я" в области техники, кто попробовал так использовать магнетоскоп. Мы работали с Дебренном в полном взаимодействии. Я предложил ему некоторые пластические идеи, и он разработал их в техническом плане. Это было потрясающе". "Телевидение - это электроника. В этом заключается творчество. Это позволяет создавать чистую поэзию, придумывать мир"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 42, 69.)

И Аверти при помощи "Ампекса" воплотил свое видение "Парада" в волшебный калейдоскоп, где в самых доселе, казалось, неосуществимых сочетаниях закружились, затанцевали не только персонажи балета, но и зрители, улицы, дома, целый мир - разномасштабный, цветастый, праздничный и лиричный, объединенный музыкой и вдохновением неутомимого выдумщика.

Так как мы условились, что рассказать подобное зрелище, к тому же бессюжетное, невозможно, то остается установить, поверив мне на слово в оценке качества, почему меня так взволновало это явление и в чем особенность биографии режиссера.

Она уникальна прежде всего хотя бы потому, что Аверти с самого начала своей деятельности занимался только телевидением, он не ставил спектаклей и не снимал кинофильмов, то есть он целиком порождение так называемой "эпохи Мак-Люэна".

И в то же время удивительно, что его телефильмы смотрятся, по моему мнению, на большом экране еще лучше, творчески намного опережая различные кинобоевики не только по современности техники, но главным образом по вкусу и изобретательности.

Поэтому работа Аверти - это, с одной стороны, как бы итог всех пластических поисков не только телевидения, но и кино, с другой,- будучи одной из вершин технологических побед, ставит неизбежный вопрос: а что же дальше? Это тупик изощренности или прорыв в иное качество? И что несет оно в результате зрителю, все равно на каком по величине экране: обогащает, восхищает, радует или в чем-то и обедняет, ставит перед новым выбором, заставляет задуматься?...

Не случайно и то, что, когда пишутся эти строки, на мировых экранах появился фильм, носящий имя главного персонажа,- "Зелиг". Его играет сам постановщик - известный американский режиссер и актер Вуди Аллен (советский зритель знает его как артиста по фильму "Подставное лицо", где он играет роль лжесценариста, помогающего своему прогрессивному другу, преследуемому реакционерами времен пресловутого сенатора Маккарти).

Вуди Аллен стал популярен вначале как комик, наследник абсурдистских похождений братьев Маркс, но вскоре заявил себя и в качестве автора "серьезных" фильмов (его осмелились даже называть заокеанским Бергманом), но никто не ожидал, что после его некоторых полуудачных картин, где сомнительные философские концепции подавались под сексуально-фрейдистским соусом, именно он поставит фильм, вызвавший столь единодушное одобрение, смешанное с удивлением.

А для удивления были веские причины: традиционная наука о кино зиждилась (еще с легкой руки Жоржа Садуля) на непримиримом различии между двумя направлениями, окрещенными одно - "путь Люмьера", то есть фактологии, фиксации действительности, хроникальности, жизнеподобия, другое - "путь Мельеса", то есть выдумки, фантазии, фееричности, условности.

И вот оказалось, что несовместимое совместилось: Зелиг, он же Вуди Аллеи, предстает в реальной среде реальным персонажем, но наделенным от природы необъяснимым даром перевоплощения и возможностью перемещаться в пространстве и времени.

На этом основании его, как некую разновидность умалишенного, упекают в психиатрическую клинику, откуда он и сбегает вместе с миловидной докторшей, единственной, кто поверила в его чудодейственные свойства и не испугалась их.

Спасаясь от лекарей и журналистов, они странствуют в различных пластах времени, преимущественно в двадцатых-тридцатых годах, и оказываются свидетелями, а иногда и участниками подлинных исторических событий в разных концах света и в компании знаменитостей. Так вдруг Зелиг то попадает на фашистские сборища и перемигивается из-за плеча Гитлера со своей спутницей, зажатой в толпе беснующихся нацистов, то мирно встречается с Чаплином в Голливуде. Его хамелеонские свойства позволяют ему преобразиться в китайца, этому феномену пытаются дать объяснения самые именитые ученые и писатели, лауреаты Нобелевской премии,- они сняты хроникально и в цвете, зато все документальные черно-белые кадры остаются неприкосновенными, если не считать того, что в них "вклеены" Зелиг и его спутница. Сделано это настолько остроумно и таким до сих пор невиданным техническим способом (опять электроника), что вызвало даже у искушенных кинознатоков восхищение и потрясение! Вот уж действительно, как говорится, "на глазах" произошел феномен - зримое крушение перегородок, разделявших кино "игровое" от кино "документального": братья Люмьер зашагали в обнимку с остробородым фокусником Мельесом, границы между "подлинным" и "выдуманным" рухнули; фильм Аверти, казалось, самой природой телевидения призывающий к хроникальной достоверности, стал фантастическим зрелищем, а невероятные экранные превращения Вуди Аллена приобрели все черты убеждающей реальности.

И какой разительный контраст с тремя короткометражками, упомянутыми в начале главы: я как зритель, встретившийся со всеми этими явлениями в сравнительно короткий отрезок времени, становлюсь сразу же уже не на десять минут или десять месяцев и даже не на десять лет старше,- диапазон возможностей изобразительных средств кино и телевидения расширяется с такой быстротой, что мое сознание не успевает за ним угнаться.

Но прежде чем совершить попытку осмыслить перспективы этих явлений, я хочу все-таки продолжить рассказ о некоторых вехах творческой биографии Жана-Кристофа Аверти: они мне представляются типичными для зарубежного художника-экспериментатора, и на их примере, как мне кажется, более убедительно, чем в теории, можно проследить ту эволюцию зрелищной режиссуры послевоенного периода, которая и закончилась взрывом - в таких лентах, к примеру, как "Парад" или "Зелиг". О себе Аверти сообщает:

"Я поступил в лицей Монтень, а затем в лицей Людовика Великого... Занятия по математике, в которой я ничего не понимал, и бесконечные курсы тригонометрии. Я интересовался только литературой, историей и географией... Большое число учителей находилось в заключении в Германии. Один из наших преподавателей - он вел историю и географию - одновременно пытался читать курс морали вполне в духе Петена...

Меня на восемь дней выгнали из лицея за то, что я отказался петь "Маршал, вот мы, веди нас"...

...6 августа 1945 года, в 8 часов 15 минут утра американская летающая крепость сбросила на японский город Хиросиму первую атомную бомбу. Последствия этого ужасны. Неделю спустя, после того как Нагасаки разделил участь Хиросимы, Япония капитулировала. Вторая мировая война закончилась. Мир вступил в новую эру"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 25-29.)

6 августа 1945 года - день рождения Жана-Кристофа Аверти, ему исполняется семнадцать лет. Во время последней военной зимы он сделал для себя два открытия: в литературе - Гийом Аполлинер, Альфред Жарри, Андре Бретон, в музыке - джаз, который привезли с собой американцы. Теперь он нашел свою культуру, ту, которая будет питать его вдохновение, когда он начнет работать на телевидении...

"Я восхищался Полем Валери, который умер в 1945 году. "Мой Фауст" оказал на меня большое влияние... Разумеется, я забросил занятия ради джаза. Но играл я плохо. То, что музыкант из меня никудышный, приводило меня в отчаяние. Я хотел стать музыкантом, и никем иным. Только, чтобы стать музыкантом, нужно иметь талант, а у меня его не было.

Короче, в 1948 году я понял, что музыканта из меня никогда не получится. Но, поскольку я еще сильнее, чем когда-либо, был влюблен в кино, а мне рассказали о IDHEC (Институт кинематографии), то я сказал себе: "Ладно, буду заниматься кино". Я подготовился к вступительному конкурсу и был принят...

Я очень любил лекции Жана Митри и Жоржа Садуля...

В моем выпуске почти все были коммунистами, во всяком случае,- крайними гошистами.

В 1950 году я окончил Институт кинематографии, женился и получил диплом ассистента... Бертомьё был "коммерческим" режиссером. Он делал по два-три фильма в год без остановки. Он опубликовал "Грамматику кинематографии", которая заставляла пожимать плечами всех интеллектуалов и потенциальных гениев. "Грамматика..." была отличной книгой, но хорошим тоном стало говорить: "Вы найдете в этой книге все, чего не следует делать в кино". Какой идиотизм! Я всегда ценил эту грамматику, и если бы большинство моих коллег применяли ее на практике, то сделанные ими телепередачи отличались бы более высоким качеством.

...Кино кормило меня весьма скудно, а я грезил о "Гражданине Кейне" Орсона Уэллса - этот фильм я видел раз пятьдесят"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 32-35.)

В ноябре 1952 года Аверти начал работать на телевидении. Четыре года он проработал с продюсером и режиссером Люко, снимал с ним репортажи, в том числе об Олимпийских играх в Австралии. Далее Аверти вспоминает:

"А потом, в 1956 году меня назначили режиссером. Я стремился снимать драматические вещи, чтобы сделать себе имя. ...У меня были свои идеи, но кто разрешит бывшему ассистенту, ничего собой не представляющему, который провел столько лет в тени, иметь свои идеи?..

К 1960 году установилось мнение, что всякий, кто берется за съемку театральной пьесы, за постановку признанного литературного произведения,- человек серьезный и солидный. Однако сам процесс съемки такого произведения заключался в ожесточенной и безуспешной суете вокруг актера с камерой и микрофонами, и все это - в декорациях из папье-маше...

Во имя "культуры" телевидение оказалось заполненным папье-маше, и никто даже не стремился выяснить, что же такое истинная правда телевидения. С одной стороны, она приходит извне, из "киноправды",- меня лично данный аспект особо не интересует...

Теперь модны эти парни из "киноправды", которые забираются на шестой этаж вместе с камерой, чтобы заснять хозяйку в мансарде за швейной машинкой, а потом камера опускается с шестого этажа вместе с хозяйкой, которая пошла за молоком, и пересчитывает все ступеньки, не пропуская ни одной, и хозяйка выходит из дому, а камера продолжает увековечивать все, что она делает, то есть ничего, пустоту, ничто! Пресловутая школа "визуального письма"!..

Я делал, с одной стороны, прямые передачи, с другой - драматические. Это заключалось в съемке людей, которые играли перед камерами. В то время сама камера ничего не изобретала, а технические возможности самостоятельно не использовались.

Никто не признавал, что телевидение является электронным феноменом, что образы могут создаваться "из кусочков" за счет игры электронов и чуда электрической камеры. Именно это позволяет осуществлять синтез всех техник: техники прямой съемки (непосредственно с места события), техники кино, театра, мюзик-холла, мультипликации...

В сентябре мы сделали шоу Лины Рено "Здравствуйте, мои воспоминания" - передачу о популярной звезде. Не могу сказать, что я согласился на эту работу с большим энтузиазмом. Но Лина была отличной профессионалкой, так что наша совместная работа прошла хорошо, без проблем...

Вот это был фильм! Техника оставалась техникой кино, но мы старались запечатлеть на пленке наши первые находки в области электроники. Мы использовали либо белый фон, либо черный, чтобы сыграть на контрасте; изображение пело у нас одновременно с Линой; мы нашли ритм, соответствующий ритму музыки; мы придали текстам песен или номерам определенный символизм... Там была песня "Бильбоа, сердце мое", для которой мне было необходимо показать табло с цифрами, которые танцовщики балетмейстера Дирка Сандерса будут брать во время номера. Я сконструировал это табло, но, для того чтобы закрепить танцовщиков в пространстве, по вертикали плоскости, мне пришлось поставить их на специальные подставки. Так возникла идея, которую я не раз использовал впоследствии. Я думаю, что мне удалось создать зрелище, которое было осуществимо только средствами телевидения, причем оно было лишено всякой театральной маскарад-ности. Это произвело огромный эффект"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 39-44, 53-56.)

Карьера Аверти развивалась бы и далее благополучно, так как он стал специалистом в области изобретательных и остроумных телепрограмм, посвященных популярным звездам мюзик-холла и кино, в частности актрисе Мюзидоре, прославившейся в фильме Фейяда "Вампиры".

Но нельзя забывать о некоторых особенностях таланта Аверти: он отнюдь не был добрым чародеем, напротив, его юмор в большинстве своем был "черным", а еще точнее - откровенно злым.

Среди некоторой части французской интеллигенции возникла мода на жестокость (вспомним Антонена Арто), на воспевание всех видов абсурда; ведь даже журнал, претендовавший на развлечение, назывался "Харакири": на его страницах действительно пробовали "вспарывать кишки" всем и вся - религии, государству, законам, правам, искусству,- и в том числе самим себе. Сатира носила не столько политический характер, сколько садистско-анархический.

Пророком этой направленности можно считать драматурга Жарри, чья первая пьеса начиналась с реплики, обращенной в зал: "Дер-р-рьмо!" Именно так, и даже нарочито, для большей грубости,- с тремя "р" посередине. Русские футуристы до революции выпустили сборник под заголовком "Пощечина общественному вкусу", где гаерствовали братья Бурлюк, но ведь тогда и Маяковский вызывающе обрядился в желтую кофту (кстати, она была не гладкой, а в черную полоску).

Вот такую "пощечину" французской обывательщине и гурманам нанес Альфред Жарри в своей пьесе "Король Убю", представленной 10 декабря 1896 года на сцене "Театра де л'Эвр". Разразился невиданный скандал, дорого стоивший автору,- он вскоре умер, в возрасте тридцати трех лет, изнуренный неумеренным потреблением абсента и нищетой.

Но герой, созданный им, продолжал жить и вскоре вошел, несмотря на свой "антиконформизм", в классику французской драматургии.

Жан Сиклье так характеризует персонаж Жарри:

"Убю - это нечто вроде жестокого гиньоля, воплотившего в себе глупость, доведенную до своих крайних проявлений и последствий. Убю - не человеческое существо, физически он сделан не по нашему подобию: он представляет собою живот, чудовище, подчиненное своему аппетиту, неспособное "достичь моральной зрелости". Он тиран, тип Макбета - Жарри сознательно придал своей пьесе строение шекспировской трагедии,- но лишен совести и, следовательно, угрызений. Гротескный и гнусный, он отражает все самое плохое в человеке. Черный юмор Жарри - это не простая провокация. Ни сам папаша Убю, ни его кошмарная подруга, которую он называет своей "самкой", вовсе не предлагаются в качестве примера для подражания.

"Король Убю" - пьеса, которую Люнье-По, человек серьезный и один из создателей нового драматического искусства, взял на себя смелость поставить; это бьющий через край фарс, в котором создается символический типаж - человек, полностью сведенный к своим инстинктам и своей животной сущности. К тому же в этот фарс Жарри внес новую концепцию мизансцены и дал толчок к обновлению сценического представления: никаких декораций, только аксессуары, маски или стилизованные, нелепые одежды актеров.

Исходя из вкусов Аверти можно легко понять его желание эпатировать зрителя новым, на сей раз телевизионным вариантом похождений короля Убю.

Здесь он смог проявить виртуозное мастерство в манипуляции с актерами - все роли исполняли танцовщики труппы Сандерса: режиссер заставлял их появляться или исчезать, увеличиваться или уменьшаться, раздваиваться, перемещаться по плоскости экрана и по воле электронных игр.

Подтверждение правильности своего эксперимента Аверти нашел на всемирной выставке в Монреале 1967 года. После поездки он написал:

"Я видел совершенно удивительные вещи в чехословацком павильоне, в английском и в канадском. Там были гигантские аудиовизуальные спектакли, и отлично сделанные. Это поразило меня и дало мне идею оживить фон в моих передачах, то есть создавать декорации до того, как начинают играть персонажи. Я внезапно осознал ценность вещей, не существовавших во Франции. Чешский павильон в Монреале был потрясающ. Я вспоминаю о необыкновенном "сотворении мира": множество кубов, на каждом из которых был изображен какой-либо знак, образовывали огромные табло. Это окончательно укрепило меня в моей идее, возникшей еще после "Короля Убю", о создании синтетического знакового фона действия"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 131.)

Можно сказать, что Аверти осмелел и после удачного опыта в области "черного юмора" решил и дальше продолжать эпатировать телезрителя и своим способом расправляться с передачами, рассчитанными на обывательский вкус. Для этого он прибегал и к ловким обманным приемам.

Так случилось, когда режиссеру заказали снять телевизионный вариант известной американской пьесы "Зеленые пастбища", где евангельский сюжет разыгрывался только неграми. Выход в эфир приурочили к сочельнику, и она таким образом автоматически входила в цикл благопристойных "семейных" и религиозных передач.

Аверти, казалось, интересовался только сказочной стороной пьесы и усовершенствованием своих электронных приборов, предварительный показ продюсеру и журналистам прошел удачно, так что никаких проблем вроде бы и не ожидалось.

Тем не менее режиссер свидетельствует:

"Но какой же невероятный шум поднялся во время передачи! Передача началась в 21 час 40 минут - в расчете на бдение в ночь сочельника. Телефон начал звонить и звонил не переставая, без конца. Из трубки неслись протесты и крики: "Кощунство! Дурной вкус! Что значат эти негры, эти шутки, фараон, похожий на Аль Капоне? Моисей, которому земля обетованная демонстрируется через кинопроектор! Танцующие стены Иерихона!"... Короче, мне приходилось туго. Я был в изумлении, я совершенно не был ни к чему подобному готов, и в конце концов я пришел в бешенство из-за того, что меня поносили как собаку.

Шли минуты, фильм приближался к концу, уже начиналась история Нового завета с рождением маленького Иисуса, и телефонные звонки становились все многочисленнее. Сколько было во Франции кретинов, реакционеров, святош, людей ограниченных, лишенных чувства юмора, правых крикунов и бывших сторонников Петена - все они объединились. И под занавес их доконал черный целлулоидный голыш вместо привычного маленького Иисуса из розового сахара!"*

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 80-81.)

Кадр из фильма режиссера Ж.-К. Аверти 'Сон в летнюю ночь' (1969 г.) по пьесе В. Шекспира

Но скандал с "Зелеными пастбищами" не только не погасил полемический запал режиссера, а, напротив, разогрел его с новой силой: Аверти придумал свою "Мельницу".

Ход размышлений был, по-видимому, таков: "Ах так, господа, вам не понравилось, что вместо ожидаемого белотелого младенца вам подсунули симпатичного негритенка! Все ваши расовые инстинкты пробудились и взывают к отмщению! Хорошо, возьмем обыкновенного розового целлулоидного бэби, каких тысячами продают в игрушечных магазинах, и посмотрим, что с ним может произойти, когда он попадет в тот неизбежный "обмолот", что готовит ему жизнь в вашем "благоустроенном" мире!"

И Аверти с невинной ухмылкой начал демонстрировать с экрана кухонную мясорубку. Сначала он запихивал в ее жерло кочан капусты - и из выходного отверстия появлялся розовый младенец. Милая шутка. Ведь действительно детям полагается объяснять, что их нашли в капусте или принесли в клювах аисты...

Но улыбки застыли на устах родителей, когда милый господин на экране осмелился именно этого младенца на сей раз засунуть в свою "мельницу" - и из нее полез аппетитный на вид, такой же розовый фарш, который можно было намазать на сандвич, но эта была "человечина"...

На упреки в "антигуманизме" Аверти отвечал, что все люди питаются телами живых существ, погибающих на бойнях, а затем пропущенных сквозь миллионы мясорубок, кроме того, "мельницу" можно трактовать и как шутливую метафору: все перемалывается в жизни, и неизвестно, что может получиться из человека... Поэтому из мельницы Аверти стало появляться черт знает что, и самым невинным был скелетик, который он подкармливал из детской бутылочки с молоком.

Передача "Молодые побеги" вызвала еще большую бурю негодования, чем черный Иисусик, а поскольку против нее выступил такой авторитетный католический писатель, как Франсуа Мориак, то популярность Аверти хоть и была скандальной, но приобрела размеры, нужные ему для продолжения работы.

Режиссер вовремя рокируется и на сей раз со свойственной ему смелостью продолжает совершенствовать открытия своего "Ампекса", прикрывшись могучим авторитетом двух любимых авторов - Шекспира и Льюиса Кэрролла.

Аверти пишет:

"Выбор "Сна в летнюю ночь" после "Короля Убю" был отнюдь не случаен. Все эти сюжеты соответствовали ключевым произведениям, которые я считал важными в мировой литературе и стремился реализовать, чтобы выразить мое понимание этих произведений и донести их до зрителей...

"Сон в летнюю ночь" мне нравился особенно потому, что это пьеса-таинство и ее истоки - сверхъестественное, чудо. Для меня это единственная пьеса Шекспира, все остальные - просто театральные пьесы.

Мне заказали эту пьесу в 1969 году и позволили делать ее так, как я задумал, то есть с использованием электронных вкраплений, мозаики, инкрустаций. Это был первый раз, когда я использовал цвет в электронной конструкции с подобной тщательностью отделки. Проблему замены головы Боттома на голову осла было не так-то легко разрешить. Настоящая головоломка для меня и для Дебренна! Сложности возникали с накладыванием одной магнитной ленты на другую с последующей перепечаткой. Цвет позволил создать трюковые съемки, которые никогда не были бы возможны в черно-белом варианте, но сама аппаратура еще не была готова к выполнению тех задач, для которых она и была задумана. Эта замена головы была адским маскарадом! Сегодня такие вещи проделываются с легкостью, но открытие самого принципа этого трюка, позволяющего соединить два образа, было фундаментальным...

Ж.-К. Аверти с 'Эмми' - наградой за лучший телефильм 'Молодые побеги' (1964 г.)

О передаче много спорили. Подчеркнем, что "Сон..." - отнюдь не простая пьеса. К тому же представление о Шекспире во Франции во многом зависит от конъюнктуры. По правде говоря, я думаю, что французы вообще не особенно любят Шекспира...

Перевод текста я сделал сам, и никто меня в этом не обвинял. Зато упрекали за фальсификацию самого спектакля, обусловленную применением электроники. Притворялись, что приняли это за передачу о варьете. Что ж, можно сказать, что Шекспир писал для варьете! У Шекспира всегда смешиваются жанры, у него не бывает ни чистой трагедии, ни чистой комедии. Параллельно со столкновениями "великих мира сего" всегда возникают разговоры лакеев, конюхов и свиноторговцев, которые критикуют этих "великих", определяя истинную ценность их поступков. В конце концов, "Сон в летнюю ночь" - это фантастическое произведение, которое можно обыгрывать с самых различных точек зрения... Я решил использовать игру гадальных карт как графический способ иллюстрации. Каждому персонажу соответствовала определенная гадальная карта. Возможно, это было правильно, возможно, нет, но было бы очень жаль, если бы это не осуществилось. Это важное звено моего пути. Я очень горжусь "Сном в летнюю ночь".

Конец 1970 года был для меня хорошим периодом. Я поставил "Алису в стране чудес", которая была показана за несколько дней до сочельника, 22 декабря. Когда человек имел счастье прочесть такую книгу, как "Алиса в стране чудес", и она наложила на него свой отпечаток, очень важно, на мой взгляд, чтобы этот человек, став режиссером, создал свою версию "Алисы". Поль Валери говорил: "Нужно, чтобы каждый написал своего "Фауста". Я же считаю, что каждый режиссер должен снять свою "Алису". Я свою снял".

"...Полагают, будто "Алиса" - это история для детей. Маленькая девочка забирается в кроличью норку и открывает там очарованный мир. Вот и все. Вовсе нет! "Алиса" - роман, написанный взрослым и для взрослых, где посредником выбрана маленькая девочка и форма детской сказки. Это манифест против викторианской морали и вообще против викторианства, в нем содержится необыкновенная сатира на все английское общество того времени. Рассуждения Алисы - не больше чем маски. Это настоящий зашифрованный роман. И это роман, написанный в высшей степени умным человеком"*. Как мы видим, репертуар Аверти был очень широк, хотя он, конечно, придерживался своих вкусов и, по счастью, имел смелость заявить:

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 134-136, 147.)

"Я не знаю границы. Я не "пишущий автор". Я нахожу себя в произведениях других. Но я не совершаю ошибки и не пишу сам тексты, которые были бы весьма слабыми. Возможно, я хороший режиссер, но сознаю, что никогда не буду хорошим писателем... Я так люблю произведения "моих" авторов, что у меня складывается впечатление, будто я сам их написал. В сущности, девиз моей работы - это делать не лучше других, а по-другому"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 181.)

И Аверти оставался верен себе, подтверждая свою серьезную убежденность в возможности новой техники:

"Электроника - изумительный инструмент, о котором только можно мечтать, потому что она позволяет непосредственно создавать невозможное. И если в человеке достаточно силы воли, если он достаточно упрям, чтобы следовать своей мечте, то ему удастся создать никогда не виданные изображения"*.

* (Siclier J. Un homme Averty. Paris, Ed. Jean Claude Simoen, 1976, p. 172.)

Мне кажется, в результате, а именно - в "Параде" это ему удалось, но справедливости ради надо подтвердить, что недюжинное, хотя и часто вызывающе злое, дерзкое, эпатирующее дарование Жана-Кристофа Аверти было оценено по заслугам. Сначала он был премирован Ассоциацией кино- и телевизионной критики, затем награжден призом "Эмми", грациозной статуэткой, напоминающей Бэмби Диснея, высшим международным отличием, равным по значимости кинематографическому "Оскару".

И все же систематическая травля части критики, эпизодичность работы на телевидении, где так часто менялись вкусы и руководители, да и весьма неуживчивый характер самого художника, не отличающегося также устойчивостью своих политических взглядов, привели его в результате к печальным признаниям.

Аверти никогда не симпатизировал коммунистам, но все же настоящий крик души вырвался у него в интервью именно на страницах "Юманите диманш":

"Творчество? Оно больше не существует. На телевидении режиссеров превратили в чинуш. Не считая того, что большинство приговорено к безработице. Я знаю некоторых, которые за год не заработали ни сантима... Телевидение должно быть зеркалом нации. А во что его превратили?

...Кроме "Юманите", "Юманите диманш" и "Монд", ни одна газета не интересуется телевидением. Опросы зрителей - это вроде "референдумов" или "плебисцитов" - этих раковых опухолей демократии... Меня пригласили в США, где заказали ревю в стиле тех, что я делал... три года тому назад. Значит, меня зовут работать в самом худшем телевидении в мире, в то время как здесь, во Франции, меня не желают пускать на широкую аудиторию. К тому же разогнали всю группу, с которой мы создали нашу лабораторию"*.

* ("Humanite Dimanche", 1976, N 11.)

Кадр из телефильма 'Молодые побеги' (1964 г.). Режиссер Ж.-К. Аверти. Балетмейстер Дирк Сандерс

Печальный итог работы художника, про которого его биограф справедливо сказал:

"Аверти - единственный в своем роде. Это не признание в любви и не сотворение кумира - это очевидность. Аверти - единственный в мире телережиссер, которого окружает мифический ореол, присущий только великим звездам кино"*.

* (Siclier J. Un Homme Averty, p. 7.)

В последние годы передачи Аверти ограничивались репортажами о джазе - о последнем фестивале джазовых ансамблей в Антибе он снял "пустяковую" по размеру ленту длиной в 28 тысяч метров...

И наконец, в 1981 году - тот самый "Парад", о котором уже шла речь, после чего он мог иронично и меланхолически заметить:

"Я верю в летающие тарелки и инопланетян. И я жду инопланетян от всего сердца. Если они не существуют, это очень обидно. Но я не буду удивлен, если однажды вечером, вернувшись домой, застану одного из них сидящим за моим столом. Меня это полностью удовлетворяет, в итоге - это более истинно для сердца и воображения, чем грустная и "известная" история земных событий..."*.

* (Siclier J. Un Homme Averty, p. 183.)

Но Аверти в своих поисках новых, электронных способов коммуникации не исключение, параллельно с ним работали одиночки из числа молодых режиссеров и музыкантов. Так, например, известный композитор Яннис Ксенакис перешел от своей модернистской музыки к изобретению "Диатопа", который он демонстрировал на площади имени Стравинского у Центра искусства и культуры имени Помпиду.

Это было аудиовизуальное зрелище, где посредством специального электронного ординатора включались вспышки лазерных лучей, звуки музыки и шумов - и все вместе должно было перенести зрителя (он же одновременно и слушатель) в некий мир, звучащий и видимый, где соединяются, как в гармонии космических сфер, Искусство и Наука. Ксенакис утверждает, что это не опера, не театр, не балет, а спектакль, вдохновленный природой, земной или небесной, равный по впечатлению восходу солнца, извержению вулкана или полету кометы.

А вот еще один "кустарь" - предтеча экспериментального века телевидения и кино австрийский режиссер Титус Лебер (род. в 1951 году). Показательно, что начал он с получения ученой степени доктора философии (в 1976 году), затем стал театральным ассистентом, увлекся фотографией, отсюда прыжок в кино - снимает первый короткометражный фильм о композиторе Малере. Неожиданный успех - одна за другой три премии на фестивалях.

Свой метод он характеризует как использование приема наплывов, двойных или многократных экспозиций, по аналогии с организацией звуков в музыкальном аккорде,- так же, по его мнению, и совмещенные изображения создают визуальный аккорд.

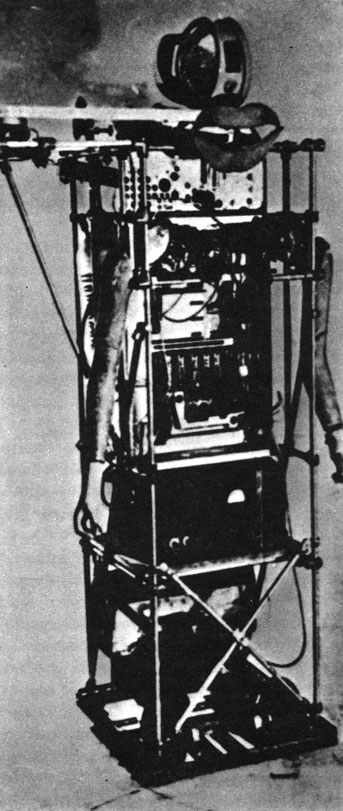

'Актриса-робот, управляемая по радио'. Сконструирована Брюсом Ли. 1964 г.

Лебер утверждает, что словесный код обогнал код визуальный и его метод возник под влиянием романа лауреата Нобелевской премии Германа Гессе "Игра в бисер".

Австрийский режиссер-экспериментатор, опираясь также на высказывания Эйзенштейна о необходимости уничтожения перегородок между искусством и наукой, придавая науке чувственность, а искусству - точность, выстраивает теорию об искусстве будущего, где элементы науки, искусства и философии будут свободно комбинироваться, как многоцветные бусы - в прозе Гессе.

Фильм свой Лебер окончательно формирует лишь на монтажном столе с шестью проекторами, так как пропускает через них одновременно четыре негатива и два позитива.

Сделать "воображение видимым" - вот существо поисков Титуса Лебера: он мечтает заложить, по его выражению, "банк образов".

Первый вклад в будущий банк выразился практически в организации Института визуальной эстетики в Вене, с секциями поисков в области семиотики, семантики и психологии соотношений между образами реальными и созданными воображением.

Практичные американцы все эти одиночные опыты Аверти, Ксенакиса и Лебера освободили от всякой философской и музыкальной "нагрузки" и перевели в чисто практический план. Фирма, носящая имя своего основателя Уолта Диснея, давно уже использовала электронную технику не только в фильмах, но и в главных предприятиях, "Диснейленде" ("Стране Диснея") и "Дисней-уорлде" ("Мире Диснея"), где все аттракционы, начиная с резиновых крокодилов в фальшивых джунглях до роботов в "царстве будущего", добросовестно трудятся денно и нощно с помощью электронной автоматики, выкачивая миллионные прибыли с нескончаемого потока посетителей этих парков развлечений в Лос-Анджелесе и во Флориде.

Впрочем, я не прав, когда приписал фирме только бездумную зрелищность. В своем фильме, производства 1982 года, режиссер Стивен Лисбергер попробовал не только применить сложнейшую многоканальную электронную технику для съемок изображения, но в самом сюжете попытался поставить проблему, касающуюся опасности наступления века "бездушной цивилизации",- так по крайней мере изложили ее авторы сценария под названием "Трон" (сокращенно от "электрон").

Кадр из фильма, снятого целиком с применением электронной техники,- 'Трон' (США, 1982 г.)

Сюжет традиционен: безумный изобретатель Флинн, потомок доктора Франкенштейна, пользуясь электронной программой под кодом "Трон", оживляет созданные по его схеме персонажи и в конце концов сам становится жертвой своего "изобретения". В этом царстве электронной микроцивилизации начинается смертельная борьба между "создателями" и "создаваемыми". Магнетический диск превращается в оружие - некий "доминирующий ординатор", уничтожающий человека, пытающегося его укротить.

Но интересен не этот сюжет, восходящий в своих истоках к замечательной пьесе "RUR" Чапека, а та технология, которая достигла апогея в процессе изготовления фильма. Именно изготовления, так как обычное слово "съемка" здесь уже не годится. Сначала специальные эффекты наносились камерой на широкоформатную 70-миллиметровую пленку; затем на нее электронным ординатором накладывались желатиновые цветные изображения, включая декорации, способом комбинированной, в том числе покадровой, мультипликационной съемки.

Актеры работали на площадке; не зная, где происходит действие и что их окружает, они должны были целиком полагаться на свое воображение. По ходу съемок их фигуры подвергались то увеличению, то уменьшению. Словом, труд настолько кропотливый, что, например, один из таких кадров, длящийся на экране всего десять секунд, потребовал сорок часов для его окончательной редакции.

Вот и парадокс, который мог возникнуть только в эпоху технической революции,- казалось, все сделано для ускорения процесса производства, однако все может обернуться в иную сторону. Мог ли, к примеру, такой ясновидец, как Велимир Хлебников, предвидеть, во что превратится телевидение, которое он практически предсказывал задолго до его появления:

"Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы...

Если раньше радио было мировым слухом, то теперь оно глаза, для которых нет расстояния"*.

* (Цит. по: "Лит. учеба", 1982, № 3, с. 84.)

А далекий перуанский писатель Сесар Вальех (1892-1938) в своей записной книжке в тридцатых годах отмечал уже не только радость "цветных теней", но и опасность, потому что могут появиться "глаза, привычные к экрану, и глаза, привычные к горизонту"*.

* ("Иностр. лит.", 1983, № 8, с. 161.)

Если будет потеряна или подменена возможность для человека охватывать через глаз внутренним взором горизонты жизни, то это станет сигналом катастрофического разрыва между его духовным миром и техникой.

Сознаюсь, что испытываю чувство огорчения и тревоги, когда наблюдаю симптомы не обогащения, а обнищания способов человеческого общения. С удивлением, смешанным с восхищением, я прочел объявление о выходе в свет шестнадцатого тома писем Жорж Санд. Конечно, можно поиздеваться над столь словоохотливой писательницей и объявить ее графоманкой, но я все же загрустил об исчезновении в наше время эпистолярного искусства. Не знаю, что думают другие читатели этой книги, но я получаю огромное удовольствие и извлекаю, как нынче принято говорить, информацию из публикуемой переписки не только великих людей, но и обыкновенных свидетелей своего времени.

Неужели же человек, только потому, что он приобрел такие могучие средства общения, как телеграф и телефон, навсегда утратил потребность в переписке, которая к тому же дисциплинирует мысль, оттачивает речь, а в стиле и образе изложения выявляется человеческая личность, и обречен ограничиться лаконизмом телеграмм, языком казенных реляций, телексов, газетных передовиц или болтовней в телефонную трубку?

Грамотная и образная речь, уважение к родному языку вырабатываются не на заседаниях или собраниях (где эти качества просто обязательны, но, увы, часто забываются), а в дружеских беседах (без застольных пиршеств), традиции которых вовсе улетучились и заменились либо банкетными излияниями, либо пересудами за столиками в ресторанах и домах творчества.

А техника продолжает наступать, из кино- и телерадиостудий она вошла в дом и расположилась там с комфортом. Еженедельник "Нувель обсерватер" справедливо напоминает:

"Надо отдать себе отчет, что изобретение магнетоскопа, его распространение по дешевой цене так же значительно, как изобретение и демократизация книгопечатания. Магнетоскоп дал возможность каждому видеть что он хочет, когда хочет и где хочет... Это революция. Ее последствия еще не могут быть до конца прояснены, но ясно только, что они являются гигантскими"*.

* ("Le Nouvel Observateur", 1982, N 934, p. 84.)

И действительно, три конкурирующие фирмы - "JVC", японская "Сонни" и голландская "Филипс" - продали в 1982 году 19,5 миллиона магнетоскопов для всех видов телевизоров, а тираж видеокассет достиг 22 миллионов и на 1983 год планировался в количестве 33 миллионов.

Были также опубликованы предположения о рыночном обороте этих видов продукции на сумму пять миллиардов долларов в год.

Но все эти цифры касаются только потребления зрелищ, однако одновременно произошла и другая революция, уже в области съемочного процесса,- появление видеокамер, что дало повод Жану Колле немедленно подвести теоретическую базу под это явление: "Камера призывает перейти к действию. Если кино не умерло, то очевидно, что завтра его зрителям все больше захочется действовать самим, отказываясь от своего нынешнего статуса зрителей. Кино должно стать тем, чем оно никогда еще не было,- средством коммуникации. Или исчезнуть"*.

* (Collet J. Camera. Lectures de film. Paris, Ed. Albatros, 1977, p. 45.)

Конечно, кино не только не исчезло, а, напротив, обрело новое качество, когда камера-видео и сопровождающие ее диски для проекции перешли в руки зрителей, причем последняя модель "рекорд-камеры" весит всего два с половиной кило и вмещает кассету с длительностью для непрерывной съемки 3 часа 55 минут.

На одной из международных выставок звука и видео высокой точности те же фирмы предложили уже новый компакт-диск, целиком управляемый лазером. Он действительно компактен, имеет длину всего 20 сантиметров (а кассета его не превышает размером колоду карт) не имеет никаких проводов, и ему не нужно никуда включаться - все проделывает электроника. Репертуар таких дисков уже включает четыреста названий и увеличивается в таком темпе, который нельзя и предвидеть...

Японские конструкторы кроме видео, целиком управляемого инфракрасными лучами, вдобавок предложили ручные часы с миниатюрным телеэкраном. Словом, как говорит переиначенная русская пословица, "снимай - не хочу, смотри - не хочу".

Мои сетования на исчезновение эпистолярной культуры, на подмену прямого человеческого общения техническими средствами выглядят действительно анекдотически старомодными, когда прочтешь, например, такую заметку корреспондента газеты "Известия", которому была дана возможность ознакомиться с опытами японских изобретателей в деле развития средств коммуникации:

"Компанией "Хигати" подготовлен к производству "автоматический проигрыватель". Он позволит мгновенно извлекать необходимую информацию с любого из заложенных в него 32 "оптических дисков" (иными словами, из 1,7 миллиона машинописных страниц). Другая новинка, пока еще пребывающая в чертежах: полугосударственная корпорация телефонно-телеграфной связи завершила принципиальную разработку информационной системы, которая способна будет доставлять любому подписчику... различные информационные услуги - от высокоскоростной передачи факсимильных изображений до трансляции по заказу подписчиков полнометражных видеофильмов.

Создать подобную систему позволит кабель с "оптическим волокном": такое "волокно", толщиной с человеческий волос, позволяет с помощью лазера передавать и принимать каждую секунду информацию в объеме в 119 машинописных страниц или обслуживать одновременно 23 тысячи телефонных разговоров"*.

* (Толкунов Л. Япония - 1983: поиски и утраты.- "Известия", 1983, 25 ноября.)

Но кино, будь то видео- или на телеэкранах, не хочет плестись в хвосте и оставаться плоским - так на страницах той же газеты появляется не менее многообещающая перспектива под интригующим заголовком "Зеркало для невидимки". Корреспондент А. Ивахнов сообщает:

"Последние достижения советских ученых дают основание полагать, что в обозримом будущем каждый человек в принципе может "познакомиться" с призраками, сотканными из света и воздуха. Эти возможности открывает перед нами голография - новый метод фотографирования, в результате которого получаются объемные изображения, несущие максимальную зрительную информацию о снимаемом объекте...

Важнейший из элементов голографической кинотехники - экран. Он ничего общего не имеет с обычным киноэкраном. Это зеркало, состоящее из множества невидимых зрителю элементов. Долго не удавалось сделать неощутимыми стыки между отдельными элементами, добиться изображений без "швов". Но все это позади, экран готов для эксперимента"*.

* ("Известия", 1983, 25 сент.)

Итак, в свете всех этих головокружительных успехов техники, может быть, все-таки следует обратиться к проблеме не только как она трудится, но и на кого она работает и что же в результате мы видим на пока еще плоских экранах.

Перечитывая написанное, я обратил внимание, что, когда пытался передать мои впечатления от знакомства с зарубежным телевидением и то разочарование, которое испытал, я ограничился лишь личными впечатлениями и поэтому мог заслужить упрек в "пропагандистском" пристрастии. Поэтому обратимся к свидетелям другой стороны.

Мое первое путешествие в Голливуд, в начале шестидесятых годов, совпало с кризисом кинопромышленности в связи с наступлением телевидения - студии пустовали или сдавали внаем павильоны, в них "крутили" сериалы для голубого экрана. Один из оптимистически настроенных продюсеров в беседе со мной воскликнул: "Все будет о'кей! Теперь продукция "класса Б" отойдет к телевизионщикам - на долю кино останутся, по счастью, лишь первоклассные фильмы".

Предсказание сбылось лишь отчасти: что касается кино, то могущество его так и не возродилось, большинство студий либо закрылись, распродав свое имущество с аукционов, либо в них поселились новые хозяева, действительно наводняющие телеканалы программами, по сравнению с которыми прошлые второстепенные ковбойские вестерны или "черные серии" выглядят сравнительно пристойными зрелищами. Современные же фильмы действительно стали побивать кассовые рекорды, но назвать их "первоклассными" я затрудняюсь.

Режиссеры Ричард Брукс и Сергей Юткевич в Голливуде. 1959 г.

Тогда же в Голливуде я коротко сдружился с Ричардом Бруксом, режиссером, поставившим к тому времени очень плохую экранизацию "Братьев Карамазовых" и два отличных фильма: один - против расизма, "Школьные джунгли", и второй - "Элмер Гентри", по роману Синклера Люиса, где разоблачаются шарлатаны, спекулирующие на религиозных верованиях американцев.

В дальнейшем Брукс стремился, в той степени, которая возможна в условиях капиталистической страны, сохранять творческое лицо, обращаясь к пьесам Теннесси Уильямса, романам Джозефа Конрада, документальным повестям Трумена Капоте, но работать становилось все труднее. Волнующие его темы приходилось трактовать иносказательно.

Жан Тюлар, автор "Кинословаря", объединяющего на своих страницах фильмографии и краткие (прибавим - и часто весьма субъективные) характеристики двух тысяч режиссеров, пишет о последних работах Брукса:

"Фильм "Профессионалы", через сюжет о похождениях группы наемников, взявшихся за возвращение супруги богатого дельца, якобы похищенной "революционерами" (на самом деле она убежала по своей воле), является, по существу, размышлениями автора об американской интервенции во Вьетнам... Фильм "В поисках мистера Гудбара" раскрывает судьбу женщины, которая хочет быть свободной, но умирает от удара ножа, нанесенного гомосексуалистом. Дайна Китон наказана не за то, что она любит мужчин, и не потому, что посещает бары холостяков, а, по словам Брукса, "вследствие того, что все общество неудержимо катится к джунглям, где законы справедливости больше не существуют"*.

* (Tulard J. Dictionnaire du cinema. Paris, Ed. Robert Laffont, 1982, p. 103-104.)

Свою справку автор словаря заканчивает упоминанием о нравах Голливуда, где циничные завсегдатаи издеваются над Бруксом, потому что этот не сдающийся "моралист до мозга костей" дошел до того, что после съемки очередного кадра не кричит, как полагается, "стоп!", а вежливо говорит "спасибо"...

Так вот, даже этот слишком "вежливый" режиссер не выдержал:

"Сегодня я расскажу об Америке, существующей в эпоху невиданного цинизма, во времена, когда тот, кто пробует следовать каким-либо идеалам, романтизму, кто хочет просто соблюдать кодекс морали,- считается идиотом...

Для того чтобы завоевать публику, существуют телесети, где в "новости" вторгается "шоу-бизнес", ничего общего с реальными событиями не имеющий... Вставляется реклама панталон, часов, пилюль от головной боли, нового сорта кофе или бутербродов - даже в час ночи... Все это перемешано с событиями, и зрителя совершенно запутывают между правдой и выдумкой... "Хорошая девка", "красивые ноги"- все это помогает проглотить телепрограмму... "Шоу-бизнес" внедрился и в религию - сегодня существуют попы разных вер, что собирают в США за одно воскресенье больше клиентов, чем Христос - за все свои тридцать лет"*.

* ("Cinema", 1983, N 292, p. 29.)

Свидетельство Ричарда Брукса подтверждает и еженедельник "Новое время":

"В последние годы в США часто говорят о так называемой электронной церкви - настолько крупномасштабной стала религиозная теле- и радиопрограмма. По словам одного из столпов этой церкви - Бена Армстронга, директора объединения восьмисот радиостанций, каждое воскресное утро электронная церковь собирает у экранов телевизоров и перед радиоприемниками 130 миллионов американцев... С учетом требований телевидения построен Собор грядущего дня в Акроне (штат Огайо). В этом Соборе записывают на видеопленку программу Хамбарда. Под огромным 30-метровым крестом, в который вмонтировано 5 тысяч ламп, переливающихся всеми цветами радуги, располагаются хор и оркестр. На переднем плане - проповедник и его семейство из четырнадцати человек. В 1980 году это шоу транслировалось в США по 207 каналам, его переводили на семь языков и отправляли в 18 стран (Канаду, Японию, Филиппины, Австралию, Бразилию, Чили и другие), где оно затем передавалось четырьмястами радио- и телетрансляциями"*.

* (Великович Л. Электронная церковь.- "Нов. время", 1983, № 18, с. 26.)

Так из американского "ящика Пандоры" вылетает, клубится ядовитый дурман с примесью церковного ладана, запахами дешевых духов и мыльной пены "шоу-бизнеса", образующий в целом давящий "смог" - туман, скрывающий правду о событиях в мире и пропитанный ненавистью к коммунизму, к нашей стране и ее союзникам, ко всему, что так или иначе связано с идеями социализма и мирного сосуществования на земном шаре.

Если мне ясны происхождение и цель этого кощунственного использования волшебных чар Пандоры, то признаюсь, что даже после ознакомления с многочисленными трудами, пытающимися установить эстетику телевидения, которую некоторые теоретики объявляют панацеей от таких "устаревших" искусств, как театр, кино, музыка, литература, многое для меня остается спорным. Особенно в той части, которая касается сложных и малоисследованных вопросов - о характере восприятия человеческой психикой некоторых свойств, присущих тем чарам, что излучает ящик богини. Отнюдь не претендуя ни на какие обобщения, я все же вынужден задуматься над этими свойствами, поскольку они имеют непосредственное отношение к поэтике режиссуры. Никак не могу согласиться с расхожими "теориями" о том, что монополией телевидения является крупный план, возможность непосредственного (?) диалога со зрителем, многосерийность, то есть все то, что я считал давно присущим и другим видам искусства.

Общепризнано новым для всех, и для меня в частности, является способность телевидения управлять "настоящим временем" и пространством, сделать нас свидетелями жизненных событий, происходящих как бы у меня на глазах и исход которых я даже не могу предугадать, его возможности перенести меня на другой конец планеты и даже за ее пределы,- ведь что может быть более волнующим, чем телеперекличка земли с героями космоса!

Такие наши программы, как "Очевидное - невероятное", "Клуб путешественников", "В мире животных", международные беседы и спортивные обозрения, "Время", ничего, кроме пользы и удовольствия, зрителю не приносят и, как правило, достаточно качественны. Недоразумения возникают вокруг так называемых "развлекательных" компонентов и полного хаоса в подборе кинолент.

Эстрадные зрелища часто страдают случайностью в выборе номеров, а оформление их в манере второстепенного американского "бурлеска" потакает самым невзыскательным вкусам. Сознаюсь, я сгорал со стыда от одесской продукции под названием "Только в мюзик-холле" - эта жалкая попытка "догнать и перегнать" заокеанское шоу недостойна советского экрана.

К сожалению, многие из специальных "художественных" телезрелищ оставляют впечатление второсортных, наспех сделанных, по-видимому, разными редакциями, имеют мало общего с искусством.

Меня продолжает озадачивать диспропорция между условиями производства на киностудиях обычного экрана и съемок телефильмов. Для первых выделяется нормальное время на подготовку, съемку и монтаж, для вторых - лозунг "побыстрей!" становится главенствующим. Все сокращается до минимума. Выработка "полезного метража" в день доводится до каких-то прямо "космических" скоростей. Все это, естественно, сказывается на художественном уровне.