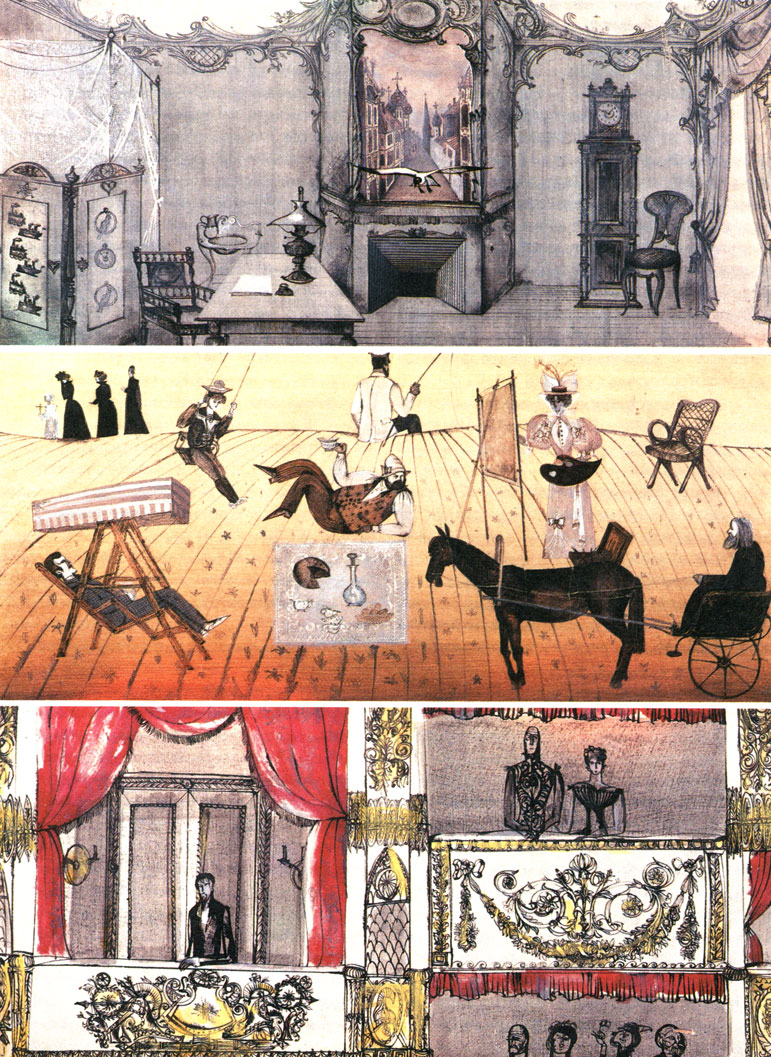

Ширма Андерсена

Ханс Кристиан Андерсен кроме того, что он писал сказки, с помощью бумаги и ножниц составлял картинки с использованием техники коллажа... Наиболее поразительной его работой является четырехстворчатый экран, который он расписывал в 1837-1874 годах, до конца своей жизни. Он заполнил его разнообразным собранием репродукций и вырезок. Здесь было все, что подсказывала ему фантазия или напоминало о прошлом, включая портреты знаменитостей и его друзей.

Герой Мольера Журден неожиданно для себя открыл, что он всю жизнь говорил прозой.

Так и я, оборачиваясь на все сделанное мной в искусстве, обнаружил, что пользовался языком, название которого знал лишь по примерам из живописной практики.

Позже прочел его теоретическое обоснование в книге Арагона "Коллажи", а затем на столе появились увесистые тома, посвященные этому термину и его длительной предыстории.

Мне опять придется просить прощения у читателей, но возникает потребность обратиться к сведениям из этих книг, где рассказывается о многолетней родословной коллажа, а также попробовать разобраться и в своих фильмах и спектаклях, так как даже самые благожелательные и внимательные кинокритики меньше всего интересовались индивидуальным киноязыком автора фильмов.

Поскольку во второй части моей книги "Модели политического кино"*, в главе "Динамическая классика", впервые сравнительно тщательно рассмотрен коллаж на ряде примеров как из драматургии В. Маяковского, так и из области других искусств, то я постараюсь не повторяться, а расширить само понятие, у которого, как оказалось, до сих пор есть не только сторонники, но и ярые противники.

* (См.: Юткевич С. И. Модели политического кино. М., "Искусство", 1978, с. 187- 225.)

Вот с них и начнем. Так, в статье Л. Андреева о западноевропейской литературе XX века сказано:

"Натуралистическая приверженность реальным деталям сказалась в еще одном характерном для модернизма техническом приеме - в коллаже.

Коллаж означал торжество материи, наглой и вызывающей, ее вторжение в мир поэзии и изящных искусств...

Коллаж остался способом модернистского измерения мира вплоть до сегодняшнего дня - вплоть до поп-арта, до современного "сверхреализма" и "новой изобразительности". Авангардистский монтаж служит познанию мира путем негативным - наглядно показывая облик бессмысленного, абсурдного мира, доказывая это созданием абсурдного образа, абсурдного искусства"*.

* ("Вопр. лит.", 1983, № 8, с. 140.)

Мне показалось это определение субъективным, пристрастным и не опирающимся ни на факты, ни на историю.

Ширма Ханса Кристиана Андерсена (сделана в 1873-1874 гг.)

Интонации "обвинительного заключения" и прилагательные вроде "наглый" не делают чести автору и не проясняют сущности явлений.

Стандартное причисление к "модернизму" и "абсурдизму" всего, что не укладывается в личные вкусы автора, воскрешает, к сожалению, печальной памяти "критику оглоблей" рапповских времен, решительно пресеченную марксистским искусствознанием.

Попробуем лучше обратиться к некоторым фактам, изложенным в одной из книг, посвященных истории коллажа,- в труде английского историка Эдди Уолфрема.

Право же, трудно соотнести с "абсурдизмом" следующие сведения о происхождении первых образцов коллажа:

"Искусство вырезывания из бумаги и других тонких материалов, которым владели мастера древности... представители минувших цивилизаций, имевшие опыт в символическом выражении действий единственно во имя искусства, можно обнаружить более тысячи лет назад в Японии.

Здешние каллиграфы выработали способ переписывания поэм на листы, склеенные из кусочков предварительно разорванной и тщательно подкрашенной бумаги, из которых можно было собирать ландшафты с реками, усыпанные крохотными фигурками птиц и зверей, также вырезанных из бумаги. Среди наиболее известных иллюстрированных рукописей такого рода - "Исеху" (Isehu), сборник односложных поэм в стиле "вака" ("waka"), средневековой поэтессы Исе (Ise, X век). Традиция коллаж-поэм берет начало в Японии, где новогодние поздравления все еще пишутся на открытках, покрытых такой аппликацией"*.

* (Wolfram E. History of collage. London, Studio Vista, 1975, p. 7.)

Это знал, конечно, и С. М. Эйзенштейн, когда еще в 1933 году писал:

"Принцип монтажа можно было считать стихией японской изобразительной культуры... Удалось установить пронизанность разнообразнейших отраслей японской культуры чисто кинематографической стихией и основным нервом ее - монтажом.

...Принцип монтажа является всеобщим для всех искусств, наравне с другими признаками и не представляет кастовую привилегию кинематографа"*

* (Эйзенштейн С. М. За кадром.- "Кино", 1933, 22 июня.)

Утверждение великого мастера революционного искусства, выросшее не только из его всемирно известных фильмов, но также из пристального изучения процессов, происходящих в истории культуры, мало вяжется с теми терминами, к которым прибегает Л. Андреев.

Одновременно с его атаками к другим, чисто научным выводам приходят Ю. Б. Борев и Т. Я. Родионова в своем исследовании "Интонация как средство художественного общения":

"Опыт современного теоретического развития свидетельствует о тенденции к расширению понятий, характеризующих процессы в одном виде искусства, до их общественного звучания. Так, уже "отец монтажа", как его назвали историки кино, С. Эйзенштейн решительно толковал монтаж, находя его не только в кино, но и в литературе (у Пушкина, в частности) и в других видах искусств. Эта же тенденция к расширительному толкованию характерна для таких понятий, как "коллаж" (родилось понятие в сфере живописи, однако сегодня применяется к сферам музыки и литературы и других искусств)"*.

* (Контекст 1982. М., "Наука", 1983, с. 229.)

Прежде чем обратиться к истокам коллажа позволю себе обратиться к началу своей кинопрактики, так как при ближайшем рассмотрении в первом же своем немом фильме, "Кружева" (1928), я широко - интуитивно, а иногда и сознательно - использовал приемы коллажа.

Выражались они в последовательном проведении принципа столкновения, контрастности различных "кинофактур" в целях наиболее яркого раскрытия темы. Это стало необходимым потому, что собственно "сюжет" (выросший из небольшого рассказа-очерка под малообещающим названием "Стенгаз", то есть стенная газета, молодого писателя Марка Колосова) был весьма прост и не содержал никаких "уголовных", "приключенческих" или "любовных" происшествий, на которых могла бы держаться фабула фильма.

В этом выборе сыграла роль и юношеская заносчивость - казалось важным противопоставить наводнившим тогда экран американским и немецким "боевикам" принципиально иной тип фильма, близкий, скорее, к французским картинам, отрывки из которых нам показал Илья Эренбург.

Это были "Верное сердце" и "Прекрасная Нивернезка" Жана Эпштейна, "Менильмонтан" Кирсанова, "Дочь вод" Ренуара.

Поиски поэзии в обыденности, провозглашенные Луи Деллюком в только что вышедшей тогда его книге "Фотогения", показались мне заманчивыми.

Но я бы не взялся за этот сценарий, если бы меня не задела за живое тема: я чувствовал себя обязанным разоблачить казенщину, неумение работать с молодежью, нежелание прислушаться к ее стремлениям, огульное обвинение в хулиганстве - все это было мне близко, ибо это были мои однолетки и, зная, что я обязан вступиться за них, я верил, что внимание, чуткость, новая мораль воспитываются не приказами или резолюциями сверху, а рождение качеств нового человека происходит от силы личного примера.

Случай, рассказанный Колосовым, был прозаичен как по содержанию, так и по своей очерковой сути: центральным событием в нем стала история юного молотобойца, втянутого в компанию хулиганствующей молодежи, затем несправедливо обвиненного в похищении из стенной газеты помещенной там на него карикатуры и, наконец, не без участия миловидной и отзывчивой комсомолки, становящегося на путь гражданской "добродетели".

Если добавить к этой несложной интриге, что и дружки молотобойца Петьки озорничали лишь потому, что культурная работа фабричного запущенного клуба была полностью развалена усилиями растяпы заведующего (первая роль на экране актера Бориса Тенина) и зазнавшегося секретаря комсомольской ячейки с "наполеоновскими" (или ныне бы их назвали "волюнтаристскими") замашками,- то вам станет ясно, что из такой более чем скромной бытовой историки могло получиться нечто весьма заурядное.

Здесь-то и сыграл роль режиссерский "азарт" - взволновавшую меня тему попробовать обработать интенсивно-изобретательскими способами коллажа.

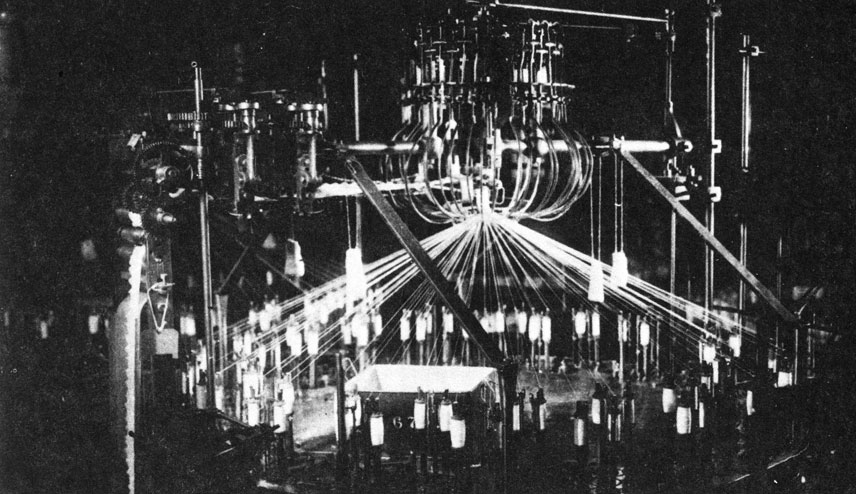

Сначала на помощь пришел несколько непривычный элемент: действие разворачивалось в цехах и на территории кружевной фабрики (бывшей Ливерса), существующей поныне и завоевавшей почетное звание Московской кружевной гардинно-тюлевой фабрики имени Э. Тельмана.

Машины для производства кружев выглядели весьма разнообразно как по конструкции, так и по ритмам движения, то есть настолько выразительными, что я использовал их не как фоновый, декоративный материал, а превратил в эмоциональных и смысловых соучастников действия.

Ниже я приведу несколько примеров, которые, по-видимому, удались, ибо я им обязан популярностью столь давнего опыта, не сходящего с экранов зарубежных фильмотек (последняя проекция "Кружев" - 19 сентября 1983 года в ретроспективе моих фильмов в западноберлинском кинотеатре "Арсенал", и в Парижском музее киноискусства 13 ноября 1983 года).

"Поэзия машин", столь характерная для эстетики не только советского, но и западноевропейского кино двадцатых годов, нашла здесь закономерное выражение.

Но она резко и принципиально отличалась от тенденций зарубежных, особенно французских, "авангардистов" того же периода ("Марша машин" Деслава, беспредметных экспериментов Экелинга, короткометражек Ман Рея и "этюдов" Жана Митри, Шометта и даже интересного опыта Фернана Леже - "Механического балета") тем, что в нашем фильме главными героями были не механизмы, а рабочая молодежь, что само по себе было невозможным в зарубежной тематике.

На нашем экране зрители встречались не только с героями историко-революционных событий, но и с жизнью и проблемами сегодняшних советских людей.

Кстати, эти факты лишь сейчас начинают получать объективную оценку в общей перспективе истории мирового киноискусства, когда с огромным опозданием "открывают" такие фильмы, как "Третья Мещанская" Абрама Роома, "Катька - Бумажный ранет", "Дом в сугробах", "Парижский сапожник" Ф. Эрмлера, "Два друга, модель и подруга" А. Попова, "Повесть о первой девушке" А. Голуба и Н. Садковича, "Счастливые кольца" Н. Садковича, "Митя" Н. Охлопкова, "Девушка с далекой реки" и "Сын" Е. Червякова, "Чертово колесо" и "Братишка" Г. Козинцева и Л. Трауберга, "Девушка с коробкой" и "Дом на Трубной" Б. Барнета, "Посторонняя женщина" И. Пырьева, "Журналистка" Л. Кулешова, "Дон Диего и Пелагея" Протазанова, "Счастье" А. Медведкина,- я сознательно выборочно называю цикл немых фильмов, посвященных бытовым сторонам советской действительности, исключая экранизации классики, историческую и военную тематику.

Из-за инертности наших киноисториков и неприкрытой враждебности западных киноведов надо с печалью констатировать почти полное забвение этого периода в научных трудах, посвященных истории мирового кино, где по-прежнему упоминаются лишь несколько шедевров эпического советского кино.

Кадры из фильма 'Кружева'. Режиссер Сергей Юткевич. 1-я Госкинофабрика. Москва. 1928 г. 'Поэзия машины'

Возвращаясь к своему дебюту и стремясь в нем к достоверности персонажей, я включил новую, коллажную фактуру: все роли в картине (за исключением одной профессиональной киноактрисы - Н. Шатерниковой) исполняли дебютанты, члены киномастерской, которую я организовал при АРРК (Ассоциации работников революционной кинематографии), а двух главных персонажей изображали... чемпионы по боксу Константин Градополов и Федор Брест.

Но прельстила меня в них не только их отличная физическая фактура - Константин Градополов (в то время лучший боксер страны) был предельно симпатичен и обаятелен,- а то, что оба спортсмена органически "вжились" в близкие им несложные роли сегодняшних ребят.

Рядом соседствовал уже чистый "типаж", пожилой кузнец с фабрики, пленивший меня не только наружностью, но естественностью поведения перед камерой и тем, с какой охотой выучил своему ремеслу молотобойца Градополова и никогда не прибегал ни к каким ругательствам, а пользовался во всех случаях лишь одной присказкой собственного изобретения, явно в стиле "зауми" Крученых и гласившей в разных интонациях: "Ёшь твою штрихер-михер" (слышно ее не было, так как фильм был немой, но она придавала экспрессию и натуральность его действиям).

Комсомолка Маруся (арт. Н. Шатерникова) и зав. клубом (арт. Б. Тенин) за изготовлением стенной газеты

Итак, три разные фактуры в актерском материале. В изобразительном решении- еще большее разнообразие: подлинные цехи и дворы фабрики, декорации унылого клуба, умело сооруженные В. Аденом, живописные подмосковные окраины с озерком и одиноким деревцем, а рядом совершенно условные экспрессионистские "видения" во время ночных кошмаров Петьки (ракурсы, нижний свет, нарисованные тени), пивная под зазывным названием "Фабричная мечта" - штаб выпивох, применение кривых зеркал из "комнаты смеха", в которых отражались искаженные физиономии хулиганов, и, наконец, рапид-съемка.

Она пригодилась для "сна Петьки", когда он ночью бежит на фабрику и перед ним, как в сказке, раскрываются все ворота, а дождь, сопровождавший эту "прогулку-полет", передавался не привычными пожарными шлангами, а монтажом кадров косого потока черных нитей, бегущих по ткацким станкам, то есть не натуралистически, а метафорически.

Решили сняться 'на память'. В центре молотобоец Петька (арт. К. Градополов)

Не говорю уже об использовании тройной экспозиции (Петька во сне видит себя в одном кадре в трех разных ракурсах), наплывов (пляска ребят под гитару после изрядной выпивки) и моего главного "открытия": оказывается, и пейзаж может работать также не как фон, а ритмически выражать психологическое состояние героев.

Когда комсомолка Маруся утихомиривает не речами, а мягким, доверчивым жестом руки, которую она кладет на плечо обиженного и разбушевавшегося Петьки, то я вмонтировал в середину их двух сверхкрупных профильных портретов один очень продолжительный дальний план медленно проходящего и отражающегося в озере дачного поезда с паровозным дымком.

Эффект оказался разительным: сама смена ритма и длина монтажного куска, его "пластическая тишина", разряжавшая предыдущую кутерьму коротких крупных планов распоясавшихся фабричных молодцов, полноценно выразила психологическую перемену внутреннего состояния героев.

Этот же ритмический прием оказался кульминацией в массовой сцене на фабричном дворе, когда две враждующие группы молодежи сгрудились вокруг злополучной стенгазеты и ждали реакции главного персонажа - оскорбленного молотобойца... Вот-вот готова вспыхнуть драка... Я смонтировал план одной из машин, чей ритм напоминал тяжелое дыхание, и остановил ее в "стоп-кадре"...

Действующие лица во дворе застыли в паузе друг против друга...

Одна группа ребят, не выдержав напряжения, бросилась на другую...

Их движение подхватил кадр быстро и тревожно забегавших катушек на станке...

Петька жестом вожака остановил схватку - и здесь мне просто повезло: снимая в цеху, я высмотрел крупную деталь в форме металлического сердца, которая медленно поворачивалась вокруг своей оси,- вот ее я и вмонтировал в крупный план задумавшегося, смятенного героя...

А затем, когда Петька, видимо, преодолев обиду своим "перевернутым сердцем", одобрительно хлопал по плечу автора карикатуры и напряжение разряжалось,- тут просто поразительно "вмонтировались" пружинистые, как бы "смеющиеся" машины, и их приплясывающий ритм вплотную сомкнулся с крупными планами хохочущих ребят.

Вот так мне открывались совершенно непредвиденные возможности коллажных сопоставлений (конечно, я их и раньше приметил - в замечательной заключительной фразе тревожно "дышащих" рычагов и поршней "Броненосца "Потемкин" Эйзенштейна в финальном ролике встречи мятежного корабля с эскадрой), но психологически важно было дойти до этого всего самому.

Здесь моей неоценимой наставницей была Эсфирь Ильинична Шуб (наши монтажные находились рядом, на 1-й Госкинофабрике на Житной улице), и, когда я в смятении прибегал к ней за советом - какой же все-таки длины должен быть тот или иной план и какие существуют здесь правила и законы,- эта великая мастерица мудро и лукаво отвечала:

- Никаких рецептов не существует, а у тебя должно быть чувство куска.

Да, она оказалась права: если ты не хочешь только механически грамотно склеивать пленку, пересказывая события, а мечтаешь преобразить, обогатить их средствами киноязыка, прибегая ко всем его возможностям - сменам ритма, монтажным метафорам, ассоциативным связям, переосмыслению изображения и ко многому другому (в частности, сегодня- и к звуку, цвету и формату экрана), чем так богата семантика кино,- то здесь в первую очередь может помочь "чувство", выдумка, изобретение.

Артисты Н. Шатерникова и К. Градополов в финале фильма 'Кружева'

"Одного не приемлет никаким образом поэзия - равнодушия... Для меня воображение - это синоним способности к открытию"*.

* (Лорка Ф.-Г. Об искусстве, М., "Искусство", 1971, с. 136.)

Впрочем, все это опирается и на элементарные научные законы чисто физического восприятия - функции глаза, размеры изображения (его дальность или близость по отношению к объекту) определяют длительность оптического воздействия, а значит, и протяженность монтажного куска.

Но об этом я уже неоднократно упоминал в своей "Беседе о монтаже"*, и не след еще раз останавливаться здесь на элементарных истинах монтажной грамматики.

* (См.: Юткевич С. И. Человек на экране, с. 101.)

Последней фигурой в моем коллаже, введенной в эпизод "сна Петьки", была мультипликационная черно-белая спираль, ритмически скрепляющая его видения, а в самом конце фильма - постройка реальной модели образцового тира в том конструктивистском стиле, что главенствовал в архитектуре тех времен.

Итак, примерно не менее двенадцати самых противоположных фактур были введены в ткань фильма, и осмелюсь утверждать, что они не разорвали, а укрепили ее настолько, что фильм стал массово - "смотрибельным" и вызвал обширную положительную прессу, не лишенную, впрочем, и критических упреков - в "формальной изощренности"*.

* (Более подробно об этом см.: Молдавский Д. М. С Маяковским в театре и кино. М., ВТО, 1975, с. 99-101.)

Любопытно отметить, что наши с Г. Козинцевым эксперименты в области коллажа до начала работы в кино впервые были замечены в той же "Истории коллажа", где Уолфрем писал:

"С. Юткевич и Г. Козинцев, ставшие впоследствии кинорежиссерами, были учениками Экстер в Киеве. Среди их работ, представленных на выставке левых движений в Петрограде, было много коллажей, сделанных из листков цветной бумаги, сочетание которых формировало образы цирковых артистов, а также лозунги, пародирующие рекламные объявления, которые были протестом против супрематистских и одноцветных работ, заполнивших выставку.

Такими же сатирическими были три пародии, поставленные Юткевичем и Эйзенштейном в театре-студии "ВХУТЕМАС" (здесь явная ошибка автора - ВХУТЕМАС не был театром, а мы с Эйзенштейном действительно оформляли осенью 1921 года спектакль пародий, поставленный режиссером Н. Фореггером. - С. Ю.), которые высмеивали кубистские декорации, сделанные Александром Весниным для постановки пьесы "Благовещение" Клоделя в Камерном театре"*. (Это верно.- С. Ю.)

* (Wolfram E. History of collage, p. 63.)

Мне кажется важным упоминание английского историка, так как оно подтверждает ранний этап нашей принципиальной работы против беспредметного и элитарного искусства,- ведь наши эксцентрические коллажи на цирковые и кинематографические темы были подвергнуты уничтожающей критике: в одной рецензии утверждалось, что "фэксовцы" были специально показаны на выставке для доказательства их "нелевости", и тут же ведущий теоретик супрематизма Н. Пунин бросил нам презрительную реплику: "Этак вы скоро и до кинематографа докатитесь!" - что в его устах обозначало нижайшую степень падения и отлучение навсегда от "подлинного искусства".

Действительно, мы вскоре "докатились" до кинематографа, но и Эйзенштейну, и Козинцеву, и автору этих строк - каждому из нас в отдельности и по разным поводам весьма пригодились наши первые живописные и коллажные эксперименты.

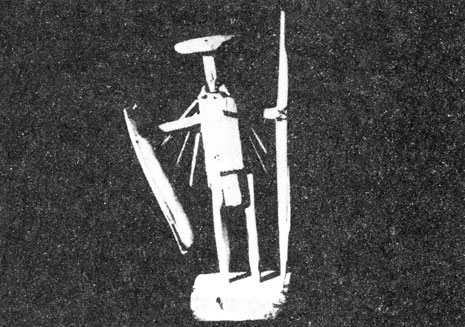

Однако мне бы хотелось еще раз вернуться к "предкам" коллажа, так как они оказывались часто весьма неожиданными. Помимо Ханса Кристиана Андерсена адептом коллажа был и другой писатель - Виктор Гюго.

"Он во время изгнания на остров Джерси, с 1852 по 1855 год, вырезал из черной бумаги фигуры, которые наклеивал на лист и раскрашивал, чтобы получить картины пейзажей. Эти фигуры он использовал также в качестве трафаретов, накладывая их на полупрозрачную бумагу, а затем заштриховывал карандашом, чтобы получить их обратное изображение, которое он выделял тушью"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 12.)

Но если коллажи Виктора Гюго можно считать своеобразным "хобби" (оправданным обстоятельствами ссылки), то адекватный прием, сознательно использованный таким высокопрофессиональным мастером, как Анри Матисс, уж ни в- коем случае нельзя считать случайностью.

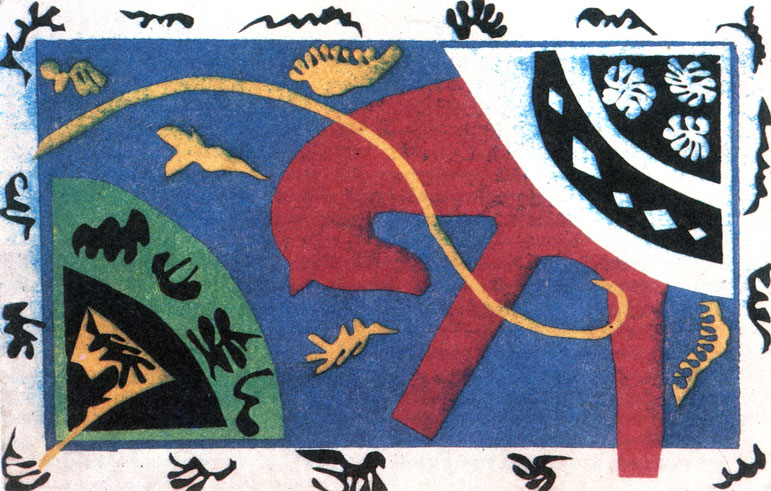

Широко известна большая серия коллажей Матисса, сделанная им в последние годы его жизни.

Арагон описывает их так: "Особенность коллажей Матисса состояла в том, что это были именно коллажи из цветной бумаги, а не изображения предметов, тогда как у Макса Эрнста мы видим коллажи из воспроизводимых предметов, коллажи форм. Матисс обратил мое внимание на то, что его коллажи были в первую очередь "вырезки" - он настаивал на этом слове,- разрисованные цветные бумаги. И если цвет не привносился на картину кистью, то цветные мазки заготавливались гуашью на листах бумаги, а затем вырезались ножницами... Матисс настаивал на том... что у него сначала наносился краской цвет, а затем художник его вырезал, то есть "рисовал ножницами", окружая формой из элементов композиции"*.

* (Aragon L. Les collages. Paris, Ed. Miroir de I'art, 1965, p. 135.)

Валентина Гюго. Шесть поэтов; Поль Элюар, Андре Бретон, Тристан Тцара, Бенжамин Пере, Рене Кревель, Рене Шар. 1935 г.

Оказывается, и изобретения Матисса также имели отдаленных предков. Я нашел этому подтверждение во время своего путешествия в Турцию, где в 1933 году снимал полнометражный звуковой документальный фильм "Анкара - сердце Турции".

В самом фильме я осмелился нарушить каноны хроникального кино: меня и сценариста, Л. Арнштама, привлекала не просто фиксация действительно значительного политического события - первый визит советской правительственной делегации в кемалистскую Турцию,- но и выявление тех исторических ассоциаций, что неизбежно возникали при встрече с такой темой.

"Русский щит на Босфоре", бредовые завоевательские замыслы о покорении Царьграда, лелеемые от царей до милюковых, кровавая и изнурительная битва за независимость болгарского народа, султанская империя в союзе с германским милитаризмом - вот лишь несколько этапов длинной и мрачной истории русско-турецких отношений, которой положил конец Великий Октябрь, ленинская национальная политика и победа прогрессивных элементов в Турции под руководством президента Кемаля Ататюрка.

Снять очередную "видовую" картину про эту действительно интересную страну и ее новую столицу значило сдать свои творческие позиции. На подмогу я опять призвал принцип коллажа.

Надо было умело соединить историю страны с ее современностью, ценности древней культуры - с фактами публицистическими, своеобразие природы и архитектуры - с подробностями быта иногда нам чуждого и просто социально неприемлемого.

Анри Матисс. Коллажи из серии 'Цирк'. 1947 г.

Известно, что документалисты являются исступленными противниками того, что они называют "инсценировками" или "реконструкциями" (хотя я их неоднократно ловил на таких же замаскированных "подделках")*, но здесь я принципиально открыто ввел двух "игровых" персонажей: старого актера, изображающего пастуха, впервые приехавшего в город на праздник десятилетия Республики, и девочку, его внучку и проводницу,- оба они послужили мне как бы "обозревателями", чьими глазами я смог показать различные события и пласты турецкой культуры в неожиданных ракурсах.

* (Интересующихся проблемами "реконструкции" в документальном кино отсылало к обзору, помещенному в "Revue du cinema", 1981, № 360, где подробно проанализированы "инсценировки" в фильмах "Нанук" и "Человек из Арана" Флаэрти, "Боринаж" Сторка и Ивенса и многие другие.)

Анри Матисс. Коллажи из серии 'Цирк'. 1947 г.

Поэтому у меня в фильме стали соседствовать такие действительно уникальные кадры, как синхронная речь президента Кемаля на торжественном параде; не только официальная, но и подлинно народная встреча советского корабля в Босфорском проливе, где его сопровождали песнями и плясками рыбацкие фелюки; толпы крестьян, бегущих за последним вагоном поезда, откуда их приветствовали московские гости; редчайшие экспонаты хеттской культуры в самом центре Анкары; минареты Айя Софии и развалины античной Трои; домашний быт премьер-министра Исмета Иненю, с которым мы сражались в шахматы и музицировали у него в скромном домике; танцы "зейбеков" и уроки классической музыки в только что открытой консерватории; силуэт американского лайнера на рейде Золотого рога на фоне тюрьмы, в которой был заключен в те годы великий поэт и наш друг Назым Хикмет; суета сует знаменитого крытого стамбульского базара и музеи бывших султанских дворцов...

Вот здесь-то и подтвердились воочию исторические факты:

Луи Арагон. Рис. Анри Матисса

"В течение прошедших столетий вслед за закатом Византии русские иконы начали писать в стиле коллажа. Фактически уже старые византийские мастера украшали голову Девы Марии и облачения святых драгоценными камнями и ореолами из золотой фольги и заключали эти изображения в рамки, выполненные из искусно вычеканенных металлических орнаментов".

Тут же я узнал и о более разнообразных материалах, из которых изготавливались коллажи:

"Коллажи, выполненные из крыльев бабочек, впервые упоминаются в европейских хрониках XVIII века. Такую кропотливую работу часто выполняли монахини в монастырях... В XIX столетии массовое производство и техника века машин дали новые материалы для искусства коллажа. Изобретение почтовой марки в особенности объединило людей по всему миру в составлении всякого рода орнаментов и картин, а так как стекло стало более дешевым, получило распространение помещение кусочков бумаги под стекло или внутри него. В пепельницах были заключены композиции из сигар, а кофейные столики и подносы украшались коллажами из экзотических бабочек, кружев, парчи, декоративных камней и многих других материалов, заключенных под стеклом. Были также экзотические коробки и корзинки, украшенные декоративными ракушками.

Первоначально они делались рыбаками в качестве надомного промысла, но затем стали изготовляться промышленностью в качестве предметов роскоши"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 8, 9.)

С появлением фотографии родился и новый термин - фотомонтаж. Он быстро получил широчайшее распространение, но необходимо еще раз напомнить, что коллаж принципиально настаивал на возможностях и применении не только так или иначе обработанных фотоматериалов, но и других фактур или предметов - отсюда и первые коллажи (то есть "вклеивания") в живописных работах Пикассо и Брака. Историк пишет: "Пикассо продолжал расширять выбор материалов, используемых для коллажа. Он стал первым художником, который открыл выразительность старых предметов, прошедших через множество рук, которые несли на себе неизгладимый отпечаток ("достопамятность" - "memorabilia") человеческой жизни и познания. В 1912 году, в то время как Брак все еще экспериментировал с трехмерными бумажными вырезками, Пикассо уже работал над первыми произведениями направления, которое стало известно как "ассамблаж" ("assemblage")"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 22.)

Кубизм и его различные модернистские ответвления немедленно ввели в обиход все разновидности коллажа. Иногда они носили и почти анекдотический характер.

Украинская художница София Терк (1885-1983) приехала в Париж приобщиться к тайнам новой живописи. В 1910 году она вышла замуж за французского художника Робера Делонэ, и когда в 1911 году у них родился сын, то Соня (теперь уже мадам Делонэ-Терк) начала шить для его колыбельки одеяло из разных кусочков ткани, как это делают крестьянки на ее родине. В результате комбинации из цветных квадратиков и треугольников показались супругам похожими на композиции, близкие к модной живописи, и они принялись переделывать жилища на новый лад, изготовляя абажуры и диванные подушки в том же стиле - из ярких лоскутков. Следующим шагом было украшение переплетов книг композициями коллажа из цветной бумаги. Фирма процветала и приносила больше доходов, чем живописные полотна Делонэ, специализировавшегося на "симультанной" деформации Эйфелевой башни.

Делонэ вскоре умер, а Софи до самых последних дней считалась законодательницей мод во всех областях, начиная от моделей туалетов до ковров и декоративного убранства квартир. Так сшитые из лоскутов деревенские одеяла вошли в историю коллажа.

Тем временем фотомонтаж рано стал использоваться не как один из видов эстетического воздействия, но и в журналистских, а часто и в реакционно-сенсационных целях.

"Сохранился фотомонтаж сцены расстрела 24 мая 1871 года, якобы по приказу Парижской коммуны, во дворе тюрьмы Ла-Рокетт. Лица коммунаров, наблюдающих за казнью, и заложников, большей частью высокопоставленных священнослужителей, были приклеены к фигурам театральной труппы, расположившейся на своеобразной сцене перед тюремными стенами.

Для того чтобы создать иллюзию многочисленности отряда расстреливающих, многократно повторялась одна и та же фотография стрелка"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 14.)

Поскольку коллаж родился в недрах пластических искусств, его влияние стало распространяться на художников разных национальностей, совершавших паломничество в Париж.

Армянский художник Леон Тутунджян (1905-1969), посещавший французскую академию Росси, увлекся коллажем. Начал он с наклеивания на обычной чертежной и оберточной бумаге рисунков геометрических фигур, выполненных тушью. Затем перешел к более сложным коллажам, где между аккуратно нарезанными слоями бумаги вклеивал смятые жесткие листы, подчеркивая их выпуклые формы рисунками и получая в результате эффект натюрморта. По мере того как совершенствовалась его техника, увеличивался и арсенал изобразительных средств - он начал пользоваться атрибутами реальных предметов, таких, как гравюры старых картин, почтовые открытки, анатомические рисунки, обрывки иллюстраций и текстов из истории французской революции с портретами Наполеона и его генералов.

Взаимосвязь в работах Тутунджяна узнаваемых и неизвестных лиц и элементов придала им уникальное значение для развития коллажа.

Далее историк отмечает, что творческие взгляды армянского художника стал разделять в годы после первой мировой войны другой выходец из России, вернее, из Грузии - Давид Какабадзе.

В Париже он появился, видимо, в 1920 году и вскоре начал выставлять свои работы в "Салоне независимых". Какабадзе обтягивал листы фанеры хлопчатобумажной тканью, затем при помощи клея накладывал на нее кусочки красивой ткани, например шелка. После этого он наносил краску посредством распыления. Процесс продолжался до тех пор, пока материал не становился влажным, достигая тем самым рельефности топографического макета.

Во время посещения США Какабадзе изобрел "рельефную кинематографию", при которой одновременно использовались три камеры. Он даже опубликовал брошюру на эту тему, но не смог найти никого, кто субсидировал бы дальнейшее развитие этой техники.

Важно отметить, что многие поиски в области коллажа смыкались с новыми достижениями в области техники и даже стимулировали их. Так, Уолфрем описывает деятельность еще одного русского скульптора, менее известного, чем Архипенко (считавшийся тогда изобретателем скульптурных коллажей),- художника Владимира Баранова-Россине:

"Еще один выходец из России, он оставил свой родной город Херсон, на Украине, и после временного пребывания в Германии и Голландии в 1910 году окончательно обосновался в Париже...

Его самым смелым и наиболее эксцентричным изобретением была "цветная клавиатура", которая являлась хитроумным приспособлением в духе Хита Робинсона, проецирующим на экран различные цвета - в зависимости от того, на какие клавиши нажимали.

Впервые он представил эту кинетическую цветовую механическую скульптуру в 1923 году, на "ортофонических" демонстрациях в Театре Мейерхольда, и в Большой Парижской опере в 1925 году. Эта машина опередила многие оптические и кинетические механизмы, которые получили столь широкое распространение в последнее время"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 32.)

Все расширяющиеся возможности фотомонтажа и коллажа быстро были подхвачены дадаистами и сюрреалистами, однако в их рядах вскоре обнаружились разные толкования функций приема. Классическое ленинское определение существования и противоборства в одной культуре демократических и реакционных элементов не могло миновать и таких частных явлений, как коллаж. Наиболее отчетливо противоречия между этими элементами в области коллажа впервые сформулировал Арагон.

Описывая коллажи чешского писателя и художника Адольфа Гофмейстера и полемизируя с их оппонентами, французский поэт писал:

"Быть может, вы поймете, что в споре, возникающем именно в силу существования социалистического реализма, нельзя избежать проблемы, связанной с "легкими" материалами, вроде колоды карт, из которых Адольф Гофмейстер строит нечто большее, нежели сказочные замки.

Быть может, вы поймете также, что я неожиданно косвенным образом подошел здесь к основополагающему вопросу, который неизбежно встает перед социалистическим реализмом, если речь идет о его жизнеспособности,- это вопрос о разнообразии его выразительных средств"*.

* (Aragon L. Les collages, p. 92.)

И несколько позже тот же Арагон уточнил свою позицию:

"Я не позволю какой-либо одной форме приковать меня к себе, потому что ни в коем случае не считаю форму целью, но только средством. Свобода искусства всегда заключалась в том, чтобы придать смысл произведению"*.

* (Писатели Франции о литературе. М., "Прогресс", 1978, с. 339, 341.)

Именно вокруг смысла и цели многих явлений современного искусства и пролегла демаркационная линия между западными экспериментаторами и советскими художниками сейчас же после Октябрьской революции.

Зарубежный историк это фиксирует, толкуя на своем жаргоне, но, по существу, отмечая главное:

"После свержения Лениным царского режима Россия стремительно ворвалась в двадцатое столетие и мир индустриализации. На первых порах большинство художников видели свое место в решении новых задач, которые выдвигало новое общество, и с готовностью подчинили себя воле и нуждам нового строя - украшали улицы и площади, провозглашая и прославляя революцию...

Направление этого искусства "агитпропа" определялось советской информационной службой РОСТА, которая считала целесообразным распространять новости, информацию и революционную идеологию посредством плакатов и уличных выставок. Русские города стали сами походить на большие работы в стиле коллажа, наводненные тысячами гигантских лозунгов в виде фотомонтажей и пропагандистских транспарантов, оформленных художниками-энтузиастами во имя революции.

Среди деятелей искусств, работавших в РОСТА и внесших выдающийся вклад в это искусство народного коллажа, были художник Владимир Лебедев и поэт Маяковский, которые создали яркие карикатуры, несшие идеи революции. С пылким энтузиазмом поэт декламировал:

"Улицы - наши кисти. Площади - наши палитры"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 57.)

Английский историк не забыл упомянуть и кафе "Питтореск" на Кузнецком мосту (ныне выставочный зал Союза художников), оформленное в 1917 году Татлиным и Якуловым, где конструкции из жести, стекла и покрытой орнаментом фанеры были развешаны в виде гирлянд, и применение коллажа в украшении Ленинграда Натаном Альтманом, и книг - Давидом Штеренбергом, и по заслугам выделил работу Лисицкого, который в 1923 году был назначен ответственным за организацию больших советских выставок как на родине, так и за рубежом. Наиболее памятной стала международная выставка прессы, проходившая в Кёльне в 1930 году, на которой Лисицкий использовал весь арсенал зрительных средств - рукописный шрифт, типографский набор и фотографию.

Центральным экспонатом стал гигантский фотомонтаж размера 22 X 8,45, составленный из сцен советской жизни, который подчеркивал важность всеобщей грамотности и образования. Этот фотомонтаж, сконструированный Лисицким вместе с С. Сенькиным, был включен в каталог и стал прототипом гигантских фотомонтажей в будущем. Это был совершенно новый пропагандистский прием, которым стали пользоваться и многие другие.

Раз было упомянуто имя С. Сенькина, то рядом надо поставить целую группу "второго поколения", куда входили братья Стенберг (чьи киноплакаты, сделанные в коллажном стиле, получили всемирную известность), Житомирский, Медунецкий, Прусаков и еще не менее четырнадцати художников, которые на выставке в берлинском музее в 1931 году продемонстрировали разнообразие приемов, используемых в целях пропаганды советского образа жизни.

Из этого списка мне хотелось бы выделить работы Г. Клуциса (1895-1944; род. в Латвии) - они менее известны, чем классические образцы Родченко или Лисицкого, но являются примером наиболее последовательной разработки именно политического фотомонтажа.

"Клуцис был влюблен в идею фотомонтажа, почти целиком посвятил свой талант его становлению... Современники признавали его заслуги как одного из основоположников политического фотомонтажа, который он называл методом реалистического искусства, созданным на базе высокой техники и обладающим графической четкостью и остротой впечатления...

Не сразу фотография приобрела право называться искусством. Она обладала большими возможностями тиражирования и первоначально ценилась также за документальную точность и правдивость. "Фотография есть живопись для бедных" - было сказано в эпоху Парижской коммуны...

А. Житомирский. 'Вооруженным глазом'

С середины двадцатых годов, после успехов кинолент Дзиги Вертова, Эсфири Шуб, Сергея Эйзенштейна, с особым вниманием художники изучали приемы монтажа кинематографического. Фотомонтаж относится к пространственным видам искусства. Произведение предстает перед зрителем как целое единовременно. Временная длительность восприятия целиком зависит от зрителя. Кино призвано передать движение во времени, фотомонтаж - связь времен и через нее - движение. Фотомонтаж - это монтаж пространственных и временных явлений в одномоментное изображение.

Клуциса привлекала возможность путем монтажа передать развитие сюжета, ход мысли, характер взаимосвязи отдельных элементов...

Густав Клуцис. 'Мир старый и мир вновь строящийся'. Проект плаката. 1920 г.

На базе сферической композиции "Динамического города" в 1920 году Клуцисом были созданы проекты фотомонтажных плакатов: "Ленин и электрификация всей страны" и "Мир старый и мир вновь строящийся". В обоих проектах изображения будущего мира монтируются с фотопортретами В. И. Ленина... Дата создания этих плакатов - прочная дата в истории фотомонтажа... Впервые в творчестве Клуциса в монтаж вошел образ В. И. Ленина...

Ленинский цикл "фото-лозунго-монтажей" представлял собой новый этап в развитии политического фотомонтажа"*.

* (Огинская Л. Ю. Густав Клуцис. М., "Сов. художник", 1981, с. 46, 54, 50, 51.)

Надо также воздать должное и чуткости художника, обратившегося к теоретическим проблемам фотомонтажа и коллажа. В рукописи своей, к сожалению, не законченной книги "Право на эксперимент" он одним из первых внимательно прослеживает использование приемов монтажа не только в пространственных, но и во временных видах искусства - литературе, музыке, театре.

Как новые явления он отмечает фотодекорации художника И. Шлепянова к спектаклю "Мой друг" в Театре Революции (1931); оформление П. Вильямса к пьесе "Пять сантиметров" в Московском театре сатиры (1931/32); использование световой проекции в спектаклях Московского камерного театра и театра Пискатора в Берлине.

"Восторженный отклик на страницах рукописи получает... театр одного актера Владимира Яхонтова. Его восхищает, как смело Яхонтов воссоздает картину Петербурга, "монтируя сцены" из "Белых ночей" Достоевского, "Шинели" Гоголя и "Медного всадника" Пушкина... Клуцис не прошел мимо литературного монтажа по роману Ю. Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара" в исполнении артиста И. И. Лебедева, предполагая использовать этот материал в своей книге...

Густав Клуцис. Эскиз к плакату о международной пролетарской солидарности. 1931 г.

Клуцис подготовил список западных художников, работавших в фотомонтаже, в числе которых названы Джон Хартфильд, Георг Гросс, Ян Чихольд, Моголи Надь, Паул Цитроен... В книге Клуцис предполагал дать развернутую историю развития фотомонтажа в нашей стране. Об этом свидетельствует список советских художников фотомонтажа, составленный Клуцисом. Он включает тридцать девять имен"*.

* (Огинская Л. Ю. Густав Клуцис. М., "Сов. художник", 1981, с. 149.)

Советский латышский художник не был ни театроведом, ни книговедом, но его чуткость, проявленная в конце двадцатых годов, просто удивительна.

Дело ведь не в применении в отдельных спектаклях элементов фотомонтажа в сценографии,- Клуцис предвидел эволюцию драматургических форм не только советского, но и мирового театра, где монтажное и коллажное построение стало принципом подавляющего количества спектаклей, особенно затрагивающих остросовременные политические темы. Столкновение различных фактур (поэзии - с документом, публицистической прозы-с музыкальными "зонгами"), смешение эпох, введение экранов и диапозитивов, соседство патетики со злободневностью, изменение пространственных форм самой сценической площадки, соединение откровенной условности с подчеркнутой натуралистичностью, быта с гротеском, игра разномасштабностью, введение масок и кукол, манипуляция формами и длительностью сценического времени и многое другое, что отличает сегодня театр XX века от его, казалось, совсем недавнего прошлого, родилось не только от новаторства эпохи - так называемой "режиссерской диктатуры",- но от гораздо более сложных причин, среди которых заметную роль сыграл процесс, начатый в современном изобразительном искусстве, где сомкнулись поиски новой выразительности с изобретениями фотографии, кино и других видов искусства.

Виктор Шкловский писал: "Великое искусство противоречиво, и противоречие это выявляется в разности материалов, которые в него входят. Великое искусство противоречит своему времени, стоя впереди, вернее, уходя вперед"*.

* (Шкловский В. Б. Тетива. М., "Сов. писатель", 1970, с. 152.)

Мне хочется вспомнить здесь одного из тех, кто "ушел вперед" как раз в ту эпоху, когда коллаж и монтаж только начинали завоевывать новые плацдармы,- это несправедливо забытый режиссер (а ранее поэт) Игорь Терентьев. В ленинградском Красном театре я видел его очень удачную версию книги Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир", фактически первый сценический коллаж произведения американского журналиста и документов эпохи, а в 1923 году он осуществил один из интереснейших спектаклей о советской действительности, воскресив на подмостках ленинградского Театра Дома печати роман С. Семенова "Наталия Тарпова".

Казалось, он не поддается инсценировке (что доказала его неудача в Московском камерном театре), но Терентьев выиграл сражение, применив неожиданно... обыкновенное зеркало.

Из истории литературы известно, что зеркало может обладать таинственными свойствами: с героиней сказок Льюиса Кэрролла девочкой Алисой происходят необыкновенные приключения, как только попадает она в зазеркальный мир; герой фильма академика-поэта Жана Кокто "Орфей" должен переступить порог зеркала в поисках Эвридики; отставной майор Ковалев в зеркале обнаруживает как пропажу, так и возвращение своего носа...

Игорь Терентьев просто повесил в глубине сцены продолговатое большое зеркало, наклонив так, что действие, отраженное в нем, представало в необычном, непривычном, но отнюдь не искаженном облике. А на авансцене, отгороженной от зеркала, протекали обычные события, но эта двуплановость оживила, придала театральность не очень сильной прозе романиста.

Сознаюсь, что этот прием настолько поразил мое воображение, что примерно лет сорок спустя я украл его у Терентьева, применив в спектакле Студенческого театра МГУ, когда ставил пьесу-дебют начинающего драматурга Г. Полонского "Сердце у меня одно".

Сегодня молодой постановщик Михаил Левитин, который просто по причине своего возраста не мог видеть воочию ни одного из спектаклей Терентьева, провел тщательное театроведческое изыскание и с полным основанием сделал справедливый вывод, что Терентьев, как Дзига Вертов, Маяковский, Третьяков, пытался сберечь действительность для будущих поколений, разглядеть в ней черты будущего.

Ныне стала распространенным явлением слишком поспешная "забывчивость" молодыми деятелями культуры достижений своих учителей. Михаил Левитин отдает дань уважения талантливому мастеру, чье влияние испытал он и на себе.

Судьба Михаила Левитина сложилась непривычно. Многообещающий дебют - диплом в Театре на Таганке, постановка трагикомедии Петера Вайса о злоключениях господина Маккенпота, где он уже реализовал принципы, развитые позже в его спектаклях. По-видимому, он осознал, что тема безумного мира стала возможной благодаря столкновению различных жанровых решений в одном и том же спектакле.

Эта же мысль легла в основу его инсценировки "Странствия Пилигрима", ярко антивоенного романа Курта Воннегута "Бойня номер пять" в Центральном театре Советской Армии, а затем сам режиссер превратился в "пилигрима", странствующего из театра в театр, настойчиво стараясь утвердить свои принципы, но нигде не находя для них постоянного пристанища.

Он обрел его неожиданно в здании театра с необыкновенной историей и с изменяющейся архитектурой. В Каретном ряду, напротив двухэтажного особняка К. С. Станиславского, помещался театр, где родились и "Царь Федор" и "Снегурочка", потом дебютировал Эйзенштейн со своим пролеткультовским "Мексиканцем", блистали гастрольные труппы во главе со Степаном Кузнецовым, а затем надолго и прочно обосновался Любимов-Ланской с театром МГСПС,- здесь "Гудели рельсы" Киршона и свирепствовал "Шторм" Билль-Белоцерковского.

А потом вдруг все затихло, наступил полный штиль, а театр, как в сказке, стал уменьшаться до таких размеров, что не только получил название "...Миниатюр", но и вообще на многие годы стал вроде невидимым для московских театров и прессы.

И вот именно туда принес "пилигрим" Левитин счастливую мысль вернуть писателя, чья юность, проходившая под псевдонимом Антоша Чехонте, была действительно связана с тонкой насмешкой над нравами посетителей популярного сада "Эрмитаж", окружавшего здание театра. Опыт оказался удачным и органичным.

Затем режиссер поставил коллажный спектакль из произведений одаренного сатирика двадцатых годов Хармса, а в последнем спектакле, "Хроника широко объявленной смерти", суммировал свои серьезно декларированные "размышления о любви, истории, войнах", отраженные в магическом зеркале Габриэля Гарсиа Маркеса.

На сцене не присутствует никакого зеркала, но в его воображаемой раме рядом с прославленным колумбийским создателем эпопеи "Сто лет одиночества" неожиданно уместились, в первой половине спектакля, такие писатели, как советский - Ю. Трифонов, американец - К. Воннегут и итальянец - А. Моравиа.

По традиции принято, разбирая достоинства спектакля, в конце отзыва упомянуть и о его недостатках. Нарушу этот обычай и сразу же, вначале, отмечу, что Левитин, автор драматургического монтажа, оказался слабее Левитина-постановщика.

Не следует забывать, что Эйзенштейн установил преимущества "вертикального" монтажа над "горизонтальным"; вот и здесь новеллы Моравиа и особенно - новелла Трифонова, несущая идею интернационализма, свойственного советским людям (об испанце-ветеринаре в Туркмении), так же как и принадлежащие Воннегуту монологи человека под зонтиком об атомной бомбе, по-своему интересны, но, будучи расположенными по отношению к теме лишь "горизонтально", звучат слишком иллюстративно.

Поэтому основной удачей спектакля является новелла Маркеса, поставленная и сыгранная с подлинным блеском и проникновением в образный мир прозаика.

А ведь такого автора, как Маркес, играть и ставить чрезвычайно трудно,- в этой новелле он описывает будничное происшествие в провинциальном южном городке, где сюжет сводится, казалось, к частному случаю кровавой мести братьев за поруганную честь сестры.

Сам Маркес, рассказывая о своей творческой лаборатории, признается:

"Я уже давно понял, что не я выбираю образ, который мне хочется развить, или историю, которую стоит рассказать, а они сами выбирают меня"*.

* ("Вопр. лит.", 1982, № 10, с. 195.)

На сей раз его "выбрала" история местного покорителя сердец Сантьяго Насаро (артист В. Гусев), на которого с первого же появления на сцене точат ножи мясники братья Викарно (выразительно сыгранные А. Горизонтовым и Ю. Черновым), чтобы отомстить за позор сестры Анхелы; история становится заранее известной всем обитателям городка, кроме самой жертвы, а когда ни у кого не хватает мужества предупредить о надвигающейся смерти и остановить ее, перерастает в подлинную трагедию, обретающую, особенно сегодня, новый смысл.

Да, конечно, братья "обязаны" прирезать (как позже выясняется, зря) невиновного "соблазнителя", но они делают это неохотно, повинуясь лишь архаическим обычаям родовой мести, однако виноваты отнюдь не они одни - виноваты все, потому что когда над человеком нависает угроза смерти, то нельзя под любым предлогом самоустраняться от борьбы с ней.

Магическое зеркало таланта Маркеса придало теме свой обобщающий ракурс: мы помним, что только сила коллективной ответственности способна остановить "широко объявленное убийство".

Каждый был обязан предупредить о грядущей опасности, никому нельзя оставаться в стороне, а особенно - "власть имущим". Но именно они - алькальд и полицейский - солгали, заявив, что отняли ножи у убийц и якобы пытались остановить преступление, тем более что о нем было столь широко разглашено.

Но ведь именно таким "широким объявлением смерти" и занимаются сегодня некоторые заокеанские "алькальды" и правители, и долг человечества - противопоставить им защиту ценностей жизни.

Все это могло бы остаться внеобразной декларацией, если бы в силу не вступил режиссерский ракурс мастерства постановщика. То, как Михаил Левитин решил центральный момент спектакля - похороны убитого Сантьяго - в неожиданно танцевальном ритме траурной самбы,- может служить примером режиссерской фантазии пластически адекватной стилистике и мысли Маркеса - редкий случай не "своеволия", а подлинного союза с автором.

Танцевально-карнавальная стихия, столь свойственная латиноамериканской культуре, не менее изобретательно пронизывает и весь спектакль.

Полюбуйтесь, с каким увлечением и не свойственным современным драматическим актерам умением отплясывают они в фойе в антракте экспрессивные и подлинно народные танцы, поставленные Виолеттой Гонсалес.

Хотя весь актерский ансамбль заслуживает похвалы, не могу не отличить выдающееся дарование актрисы Любови Полищук. Ее перевоплощение из задорной бытовой Верки в новелле Ю. Трифонова в трагическую старуху-мать убитого Сантьяго позволяет считать эту актрису одним из интереснейших мастеров советской сцены.

Меня, конечно, могут упрекнуть в пристрастности, поскольку я столь часто привожу примеры из практики театра и кино, но прошу поверить, что не менее (а может, и более) верю голосам поэтов,- не случайно все мои наблюдения о методике коллажа выросли из работы над поэтикой Маяковского, Брехта и Блока, и сейчас я хочу искать поддержки у сегодняшнего поэта.

Владимир Соколов, отвечая на вопрос: "В вашей поэме "Сюжет", с ее резкими переходами, хронологическими смещениями, много от кинематографа. Вы согласны?" - сказал:

"Действительно, современность художественного мышления очень наглядно выражена сейчас в кино. У Феллини и Бергмана меня поразило то, что реальность граничит с ирреальностью, которая не является абсурдом: просто мы видим без перехода то, что происходит и наяву и в сознании человека"*.

* ("Вопр. лит.", 1983, № 8, с. 195.)

Будучи полностью согласным с этой мыслью, я все же огорчился столь поздно пришедшему пониманию того, что привнесло кино в современное искусство, а еще тому, что примеры взяты из фильмов зарубежных мастеров кино. Но здесь поэт, увы, прав: действительно, прерогативы на открытия в области кинопоэтики нами слишком быстро растрачены, хотя первыми завоевателями были советские режиссеры.

Поэтому мне опять приходится прибегать к примерам из жизни советского театра.

В 1967 году на сцене Московского театра "Современник" режиссеры О. Ефремов и Г. Волчек поставили пьесу М. Шатрова "Большевики" ("Тридцатое августа"), где рассказывалось о роковом дне покушения на жизнь В. И. Ленина. Не только по своей столь волнующей теме и не по причине отличной драматургии, где такт и талант автора подсказали ему (так же как и М. Булгакову в его пьесе "Последние дни") не выводить на сцену главного героя, но в режиссерской трактовке появилось творческое открытие, имеющее принципиальное значение и явившееся образцом настоящего сценического коллажа.

Опять-таки, вместо пересказа своих впечатлений, я бы хотел прибегнуть к помощи книги А. Михайловой "Образ спектакля", где с тонкой наблюдательностью описано это изобретение:

"В пьесе есть не только жизнь Совнаркома и ленинской квартиры. Образ Ленина воссоздается не только через отношение к нему близких, но и... через его деятельность, отраженную во вплетающихся в действие драмы ленинских телеграммах. Оправданный сюжетно, обнаженный сценически, этот прием и позволяет и требует подняться к обобщениям более высокого порядка...

И эту роль в спектакле "Большевики" выполнило... введение смены караула. Эта идея режиссуры была счастливой, воистину образотворческой идеей...

...В человеческую правду спектакля включен не театральный прием... Вовсе не чужеродно, хотя и неожиданно, входят в жизнь спектакля молодые солдаты роты почетного караула Кремля.

Строго и точно равняя шаг, они проходят рядом с персонажами спектакля... ничего не играя, не "показывая", действуя в том жизненном обряде, который рожден воинской традицией... на уровне ритуала, выражающего отношение современника к тому, что связано с именем и делом Ленина.

...Это были не актеры. Это были настоящие сегодняшние солдаты. Их не выбирали по типажному признаку, на каждом спектакле они были другие"*.

* (Михайлова А. А. Образ спектакля. М., "Искусство", 1978, с. 162, 164, 158.)

Такое смелое, резкое введение в ткань историко-революционной пьесы сначала подлинных документов (телеграмм), а главное, сегодняшних персонажей - не актеров, а курсантов, которых мы видим каждый день, сменяющихся в почетном карауле у Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади,- этот подлинный театральный коллаж придал спектаклю тот самый новый и глубокий слой ассоциаций, в котором и заключается не логическая, а философски-эмоциональная сила подлинного искусства.

В том факте, что была использована совершенно иная фактура, и заключается "секрет" этого коллажа. Доказательство налицо: в один отнюдь не прекрасный для театра день курсантский караул не смог прибыть на спектакль и настоящие солдаты были заменены актерами, при полном повторе тех же мизансцен,- в результате произошла катастрофа.

Спектакль распался: все показалось фальшивым, режиссерский прием - надуманным и неуместным. В чем же здесь дело? Стоит осознать, что именно введение абсолютной подлинности во всех ее компонентах и деталях придало театральной условности силу достоверности,- казалось, при вводе актеров вместо курсантов ничего не изменилось, форма была соблюдена, а сущность улетучилась...

В моем опыте политических работ, посвященных ленинской тематике, я также, настойчиво и сознательно, еще за два года до появления спектакля "Большевики", применил все возможности коллажа в фильме "Ленин в Польше" (1966).

В основную игровую ткань картины я "вклеил" подлинную хронику трижды.

Первый раз - обосновав реальным посещением Ленина кинотеатра "Иллюзион", где он видит милитаристские приготовления: прообразы будущих танков, первые полеты аэропланов, разгоны рабочих демонстраций.

Вторично - в тюрьме, когда Владимир Ильич на стене комнаты как на экране восстанавливает в своем воображении начало войны, убийство в Сараеве, мобилизацию, первые жертвы войны.

И третий раз - во время прогулки Ленина по тюремному двору, где его мысли о войне, смонтированные из документальных материалов (кстати, найденных мной в австрийской кинохронике того времени), деформированы растяжкой их на формат широкого экрана, что пластически совпало с гневной и обличительной интонацией ленинских комментариев, которые мы слышим одновременно за экраном.

Также трижды введена фактура кукольной мультипликации (казалось, "по жанру" противопоказанной "серьезному", историко-революционному фильму).

Первый раз - когда она мотивирована вполне бытовым действием - Ленин помогает пастуху Анджею (которого скрывает от австрийской полиции) мастерить на чердаке фигурки, но служит, однако, поводом для выявления мечты Анджея о "свободной Польше" и подвигах народного героя разбойника Яносика.

Второй раз - когда Ленин, уже в заключении, моет оконное стекло в тюрьме и сквозь него видит военные экзерсисы "польского легиона", а среди его участников и Анджея, втыкающего штык в чучело "врага" с той же наивностью, с какой он обтачивал ножом деревянные фигурки.

В третий - когда Ленин в своих мыслях переносится из тюрьмы на поле битвы и останавливается в трагическом раздумье перед трупами солдат: безымянного русского и Анджея.

И в его воображении сгорают как бы в огне войны все те же соломенные и деревянные фигурки - знаки этой бессмысленной империалистической войны, разожженной к тому же националистической ненавистью.

Тут стоит упомянуть, что эти наивные, оживающие и погибающие кукольные игрушки, сыгравшие в результате столь важную смысловую и ассоциативную роль, не являлись плодом фантазии художников, а были подлинниками, подаренными нам Краковским музеем народной культуры.

Внутрикадровый коллаж тоже был мною применен трижды.

Когда Ленин в Ново-Таргской тюрьме думает о будущем Польши, вспоминает строки из стихов Мицкевича, в кадре постепенно возникают и окружают его все персонажи, с которыми он встречался во время пребывания на польской земле. Однофигурная композиция путем многократных экспозиций и без перемены точки аппарата преобразуется в многократно-фресковое построение.

В сцене на горной пасеке среди силуэтов пчелиных ульев (народная фантазия придала им формы человеческих фигур) "вклеен" ксендз, "оживающий" только при появлении Ленина и Ульки. Наконец, в эпизоде, в котором конвойный приводит в фотографию "Сувенир" Владимира Ильича - и он становится невольным свидетелем съемки очередной пары новобрачных, причем жених уже в военной форме; перед грустным мысленным взором Ленина проносится "жизнь и судьба человека", серия кадров из тех, что висят на стенках захолустного фотоателье, "от колыбели до могилы",- проносится под аккомпанемент восходящей и нисходящей музыкальной гаммы, исполняемой на расстроенном, дребезжащем пианино.

Принцип коллажа был последовательно проведен и на звуковой дорожке, где я на сей раз принципиально отказался от близкого мне симфонического использования крупных музыкальных форм. Поскольку фильм в целом построен как внутренний монолог, звучание голоса Ленина (артист М. Штраух), длящееся почти непрерывно, учитывалось мной не только с его семантической стороны, но и как своеобразный тональный стержень, на который нанизываются отдельные музыкальные и шумовые элементы.

Голос актера не "оркестрован" традиционно мелодически, но организован темпоритмически в стыках с изобразительным рядом. При таком построении мы с композитором Адамом Валячинским отказались от "лейтмотивного" использования музыки и применили принцип коллажа.

В результате партитура состояла из следующих разнофактурных и контрастирующих фрагментов:

а) коллаж революционных польских и русских песен в эпизоде передачи подпольных материалов из России в Краков Ленину;

б) орган (фуга Баха) в эпизоде раздумий Ленина в деревенском костеле;

Кадры из фильма 'Ленин в Польше'. Режиссер Сергей Юткевич. 1966 г.

в) вальс карусельного органчика (тема "мечты Ульки о счастье");

г) русская гармоника в эпизоде приезда к Ленину в Поронино депутатов-думцев;

д) гуральский танцевальный мотив в эпизоде помолвки Ульки с Анджеем;

Кадры из фильма 'Ленин в Польше'. Режиссер Сергей Юткевич. 1966 г.

е) фортепьянная импровизация - сопровождение немого фильма в кинотеатре "Иллюзион";

ж) "конкретная" и "додекафоническая" музыка в эпизоде войны.

Кадры из фильма 'Ленин в Польше'. Режиссер Сергей Юткевич. 1966 г.

Звуковой коллаж, тщательно обдуманный и оговоренный с композитором, помог скрепить сложное и многоплановое построение фильма. Разнохарактерность примененных нами фактур уничтожила опасность монотонности, которая могла возникнуть от отсутствия бытовых диалогов и использования только "внутреннего монолога" - голоса мысли Ленина.

В том, что наши поиски в области звукового коллажа не одиночны, я смог потом неоднократно убедиться на примере сочинений многих композиторов, но хочу сразу перекинуть мост в сегодня, так как нахожусь под непосредственным впечатлением от музыки Валерия Гаврилина, с творчеством которого встречался во время нашей параллельной работы (спектакль "Военные письма") в Московском камерном музыкальном театре.

Так как я уже признался в своей малой компетентности в этой области, то лучше передам слово музыковеду М. Галешко, чье восприятие произведения Валерия Гаврилина полностью совпадает с моим и подтверждает принципы, защищаемые мной на этих страницах:

"В противовес прямому "векторному" времени, характерному для музыкального искусства (а в музыке процесс развития обычно един, однонаправлен), Гаврилин смело вводит прием "сбоя" - пересечения прямых линии, наложения их друг на друга.

...Первый номер поэмы. Глухой, постепенно нарастающий рокот литавр, тяжелые, как взрывы снарядов, аккорды - аккорды войны. И эпически неторопливый, словно былинный зачин, напев солиста...

Внезапно резкое переключение действия: скорбный женский монолог... Голос женщины заглушается звуком падающего фугаса.

И опять действие смещается в совершенно иной план - звучит детская дразнилка.

...После звонкоголосого детского хора разительным контрастом звучит вторжение следующего эпизода - "Лихо".

Здесь сама смерть говорит с героиней, говорит злобно, насмешливо, страшно... Звучит мелодия жутких куплетов смерти под холодный, леденящий перестук двух барабанов и, обрываясь, внезапно сменяется следующей песней, "Рябины",- светлым, поэтическим дуэтом влюбленных"*.

* (Панорама. М., "Мол. гвардия", 1983, с. 43.)

Еще ранее М. Друскин в монографии "Игорь Стравинский" отметил:

"К началу XX века относятся открытия в области физики (теория относительности Эйнштейна, квантовая механика), опровергнувшие ранее устойчивые взгляды на континуумы времени и пространства... они заставили и деятелей искусства пересмотреть свое отношение к миру физических явлений...

...пространственный эффект создается не чисто изобразительными, звукоподражательными средствами, а путем сопоставления плоскостей и объемов звучания. Он сопрягает разные динамические и фактурные пласты "вертикального измерения"; такие соотношения рождают ассоциацию с близью и далью, протяженностью и объемом изображаемого, так как в одновременности "показываются" его разные планы...

В качестве аналога Стравинский называл спектакли старинного японского театра Кабуки, где совмещались события, которые в реальной обыденной жизни протекают разновременно"*.

* (Друскин М. С. Игорь Стравинский. Л., "Сов. композитор", 1982, с. 140, 151.)

От этих музыкальных примеров мне хочется еще раз вернуться к неоконченной рукописи Г. Клуциса, где наряду с советскими мастерами неоднократно упоминал он и зарубежных соратников по разработке фотомонтажа и коллажа. Это будет тем более справедливо, так как я выше уже отмечал, что эксплуатация этих приемов безудержно применялась западными модернистами в прямо противоположных нам идеологических целях.

Зарубежный историк отводит и Максу Эрнсту, Швиттеру, Арпу и многочисленным эпигонам дадаистов и "поп-артовцев" значительное место; тем более важно еще раз подчеркнуть имена тех, кто, преодолевая как давление капиталистического мира, так иногда и собственные метания, все же сумел создать новую стилистику пропагандистского и сатирически обличающего революционного искусства.

Творчество такого выдающегося мастера, как Джон Хартфильд, уже однажды рассмотрено мною подробно*, но мне все же придется вернуться к некоторым именам, неразрывно связанным с процессами борьбы за политический фотомонтаж и коллаж и которым я уделил недостаточное внимание. Здесь опять на помощь придет Уолфрем, справедливо подчеркивая значение Георга Гросса, чьи сатирические рисунки так ценил Владимир Маяковский, что включил их в первые номера журнала "Леф":

* (См.: Юткевич С. И. Модели политического кино, с. 208-216.)

"Гросс стал одним из величайших художников современности благодаря его иллюстрациям для издательств "Малик-ферлаг", "Штурм" и "Дер Дада".

Коллаж, все виды использования посторонних предметов типа банкнот и мятой бумаги для придания вещественного эффекта, равно как фрагменты книжных иллюстраций и фотографий, были составными частями его графической техники, всегда органично вписывавшимися в содержание и композицию его работ. Типичной работой для его неподражаемого стиля плотной композиции и острого сюжета является коллаж из его папки "С щеткой и ножницами", на котором приклеена фотография печально знаменитого кайзера в охотничьем наряде, держащего убитую лисицу, увешанную военными наградами. На переднем плане изображен раненый солдат, щеголяющий боевыми наградами...

...Адольфа Гофмейстера принято считать мастером чешского коллажа. Начиная с 1928 года он создал много коллажных портретов, в том числе Супо, Честертона, Арагона, Пастернака...

...Гофмейстер предоставлял в своих коллажах полную свободу воображению, объединяя едкий сарказм у таких художников, как Хартфильд, Гросс и Отто Дике, с обезоруживающими неожиданностями, типичными для сюрреализма. В 1960 году он создал серию работ, посвященных Незвалу, сейчас признанному великим чешским поэтом... Первый коллаж из этой серии, "Рождение гения в Моравии", изображает Незвала приземистым, с бычьей шеей, в плетеной корзинке, вылупляющимся из яйца...

Посредством коллажа Гофмейстер, как и Хартфильд... создал несколько замечательных книжных иллюстраций. Он оформил роман Жюля Верна "Вокруг света в 80 дней", используя фрагменты старых почтовых каталогов, книгу для детей Владимира Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", украшенную деталями из цветной бумаги"*.

* (Wolfram E. History of collage, p. 83, 108, 111.)

Имена всех этих мастеров переплелись здесь не случайно - каждый из них сыграл важную роль в моей жизни, и в первую очередь - Витезслав Незвал.

Гофмейстер изобразил его в своем коллаже "Пианист" с поразительной меткостью.

Трудно было представить себе поэта со столь не "поэтической" наружностью,- мы подружились с ним в 1946 году, на первом послевоенном кинофестивале в Канне, и даже мне, уже в то время хорошо знавшему его стихи и вообще ту выдающуюся роль, которую он играл в чехословацком искусстве, сначала было трудно смонтировать его внешность с традиционным обликом "служителя муз".

Коротконогий, коренастый, с заплывшей губастой физиономией приказчика из колбасной лавки - почти карикатурный персонаж, выскочивший со страниц раблезианских притч,- при ближайшем знакомстве раскрывался как блестящий умница, тончайший дегустатор искусства, остроумнейший собеседник, с которым мы провели две недели, сторонясь светской шумихи, предпочитая уединяться в портовом бистро за стаканом прохладного пастиса, этого типично провансальского напитка с освежающим привкусом мяты.

Мы с Незвалом сдружились внезапно и прочно, и не потому, что он в то время, возглавляя чешское кино, привез первые мультипликации покорившего всех Иржи Трнки, но, признаюсь, у нас совпали вкусы и во многом другом: мы читали друг другу наперебой строки Аполлинера и Маяковского; оба сошлись на том, что лучший роман - это "Манон Леско" аббата Прево (по мотивам которого Незвал написал пьесу); обсуждали театральные постановки Буриана и восторгались фильмами мексиканского "индейца" Эмилио Фернандеса, открывшего красоты канала Сочимилко в "Марии Канделярии".

А еще Незвал рассказал мне, какие остроумные рисованные декорации сочинил Георг Гросс для инсценировки в театре Пискатора "Похождений бравого солдата Швейка" - нашего общего любимого героя. Присмотревшись к Витезславу, я сообразил, что и в нем самом есть что-то "швейковское", только его наивность была насквозь прошпигована иронией.

Вскоре Незвалу, которого по праву можно было назвать вдохновителем не только лучшей тогда в мире мультипликации, но и всего чехословацкого кино, пришлось покинуть мир экрана (по неизвестным мне причинам), и я не успел показать ему того Швейка, что стал главным персонажем моих фильмов военного периода.

Тринадцать боевых киносборников было выпущено во время Великой Отечественной войны (в съемках принимал участие большой коллектив кинематографистов страны, включая Пудовкина, Козинцева, Арнштама, Роу, Лукова, Барнета). Эти фильмы также заслуживают хотя бы минимального внимания со стороны советских киноведов.

Увы, этого не случилось, внимания им уделено не было, хотя продолжаю утверждать, что в этом труднейшем жанре коллажей трагических, сатирических, публицистических или бытовых новелл было много выдумки и стилистических находок, которые не только сыграли свою роль в работе тех, кто делал "боевые киносборники", но и сегодня не утратили значения. Взятие на вооружение этого опыта может оказаться полезным и для молодежи из объединения "Дебют" и для авторов современных политических фильмов.

В воспоминаниях моего друга актера и режиссера Эраста Гарина читатель найдет некоторые подробности о съемках в октябре 1941 года на студии "Союздетфильм" "7-го боевого киносборника", где усилия разных режиссеров и актеров были скреплены сценаристами Е. Помещиковым и Н. Рожковым, предложившими "вклеить" бессмертного Швейка в эпизоды сегодняшней борьбы с фашизмом (что, кстати, через несколько лет пригодилось и Бертольту Брехту для его пьесы)*.

* (Гарин Э. П. С Мейерхольдом, с. 273.)

Адольф Гофмейстер (ЧССР). 'Пианист' (поэт Витезслав Незвал). Коллаж. 1960 г.

Затем, в 1943 году мы продолжили "Новые похождения Швейка", где коллажно скрестили нашего литературного героя с тогда еще живым и реальным фюрером - "завоевателем Европы"; трагикомический образ тети Адели, в блестящем, по брехтовской технике "очуждения", исполнении Фаины Раневской, с откровенной клоунадой Сергея Филиппова и реалистическими образами югославских партизан; а Борис Тенин в главной роли еще раз подтвердил народность своего комедийного таланта.

'Новые похождения Швейка'. Режиссер С. Юткевич. 1943 г. Артистка Ф. Раневская в роли тетушки Адель и артист Б. Тенин в роли Швейка

Фильм получил, что называется, "хорошую прессу", от "Правды" до "Известий", но имел несчастье не понравиться одному из пуровских работников, и тогдашний глава кино И. Большаков укоризненно покачал головой в мой адрес: "Такой серьезный режиссер, а занимаетесь ерундой".

Да, комедия, к тому же эксцентрическая, расценивалась как презренный жанр, и единственным утешением остались у меня солдатские письма, полученные с фронта, где смех оказался тоже одним из полезных видов морального оружия.

В том, что военная тема может быть решена способом коллажа, я убедился дважды, будучи отвлеченным от комедийной "ерунды" на производство документальных фильмов. Оба они по случайным обстоятельствам были связаны с советско-французской тематикой. Первый из них, "Освобожденная Франция" (1945), стал в основном монтажным, а второй, "Встреча с Францией" (1960), включал и специально снятые документальные эпизоды.

Переведенный в графику финальный кадр фильма 'Новые похождения Швейка'. Бесноватый фюрер (арт. С. Мартинсон) наконец заключен в клетку

Первый оказался для меня принципиально важным, так как еще раз подтвердил необходимость в документальном фильме крепкой драматургической структуры.

Я выстроил ее опять-таки не в хронологической последовательности, а по степени нарастания исторических событий, на основной теме, которую условно окрестил для себя "трагедией беспечности", а подтемой стал лейтмотив "дети и война".

Фильм начинался с высадки десанта над землей Нормандии, и перед застывшим в воздухе в стоп-кадре французским парашютистом внизу возникали кадры прошлого его мирной довоенной родины: аккуратные пашни, уютные дороги с традиционными велосипедистами, площади маленьких городков и, наконец, столица, где в конце Елисейских полей, в круглом бассейне сада Тюильри, пускала бумажные кораблики и игрушечные яхты беззаботная детвора под присмотром бабушек, в руках у которых мелькали вязальные спицы.

А в соседней стране уже хрипло лаял будущий "властитель" Европы и под несмолкаемый вопль "хайль!" нескончаемым потоком вышагивали вермахтовцы и лился поток снарядов и бомб...

И вот они рвутся - пока еще не над французской землей, а над Мадридом,- и мы видим, как укрывают матери своим телом детей, спасаясь в коридорах метро (о незабываемые кадры, снятые Р. Карменом во время первых фашистских бомбежек!).

Но вскоре и по французским дорогам потянутся вереницы детских колясок, перегруженных домашним скарбом. Вместе с деморализованной армией отступают горожане и крестьяне под натиском танков, меченных черными крестами, а "юнкерсы" на бреющем полете пронизывают пулеметными очередями и родителей и детей...

Началась трагедия самодовольной и беспечной буржуазной власти, допустившей "невмешательство" в судьбы Испании и Чехословакии и считавшей недостроенную "линию Мажино" непреодолимой преградой.

И даже эти драматические куски "великого исхода" читались лишь иллюстративно, если бы не выискал я в хронике кадр покосившегося и покрытого пылью разбитого пианино, выпавшего из разбомбленных руин... На этом инструменте клавиши уже неподвижны, но я заставил зрителя услышать их отзвук, и возникшая ассоциация с детскими уроками музыки еще больше подчеркнула образ той утраты, что понесли эти бесконечные колонны беженцев, потерявших кров и родину по вине своих правителей...

Пылают, рушатся здания - эти кадры уже примелькались в военной хронике, но я вставил между ними случайно снятую фигуру слепца, нащупывающего путь железной клюкой, а на звуковую дорожку положил органную фугу Баха - и сразу возник образ заблудившейся, ослепшей Европы - коллаж звука и изображения преобразил документальные кадры в трагическую метафору...

Только один Эйзенштейн заметил и ту "симфонию молчания", что смонтировал я из кадров абсолютно пустых, с закрытыми ставнями на окнах домов, улиц, площадей, по которым прусским шагом входят легионы "победителей" в Париж,- презрением и ненавистью мертвой тишины встречает их столица.

В финале торжествующие улыбки детей завершали эпопею "Освобожденной Франции".

В целом фильм не могу назвать чисто монтажным - он получился, скорее, коллажным. Мне не хватило материала (хотя я просмотрел свыше ста тысяч метров пленки), особенно кадров движения Сопротивления (а кто их мог снять во время оккупации?), и поэтому я опять, нарушая все каноны, использовал несколько кусков (нападения фашистских самолетов на беженцев и макет взрыва моста) из игрового фильма, снятого в Англии, но главной своей заслугой считал введение мультипликации,- не информативной, а эмоциональной.

В эпизод Сталинградской битвы я вклеил силуэт рисованого фашистского зверя, пытающегося зажать, проглотить город; затем тут же, после документальных кадров залпов "катюш" и артиллерии, опять вступила мультипликация - черный зверь-свастика превращалась в крест, а все вместе переходило в хроникальный кадр снежного поля, усыпанного тысячами черных крестов фашистских горе-вояк...*

* (О других моих экспериментах с использованием экранного времени и первых примененных стоп-кадрах см. в главе "Ось времени" в этой книге или: Эйзенштейн С. М. Избр. произв., т. 4, с. 286-288.)

Любопытно вспомнить, что фильм этот стал причиной единственного моего разногласия с Ильей Эренбургом. Я знал его давно, встречался в различных обстоятельствах, во многом (но не во всем) вкусы наши совпадали, и поэтому, естественно, я попросил его написать дикторский текст к фильму. К моему удивлению, Илья Григорьевич, просмотрев материал, который его взволновал, воскликнул: "Но при чем же здесь Сталинград? Уберите эти куски - не потому, что они плохи, а потому, что они не имеют прямого отношения к основному, французскому материалу".

Я пытался возражать, будучи убежденным, что именно Сталинградская битва необходима для моей трактовки темы - спасения всей европейской цивилизации, и в том числе французской, от нацистского варварства,- но убедить Эренбурга не смог, и мне пришлось самому написать текст.

Увы, в этой моей размолвке с писателем правда оказалась на моей стороне: смонтированный сорок лет тому назад, фильм, так же как и "Обыкновенный фашизм" М. Ромма, не потерял своей политической актуальности.

Во втором фильме, "Встреча с Францией", где я с группой операторов сопровождал правительственную делегацию в поездке по стране, задача усложнялась. Надо было разрушить установившуюся схему официозного (а потому скучного) последовательного перечисления дипломатических визитов, и я решился на эту экспедицию после согласия на построение не хронологического, а свободного повествования, где главной темой должны стать не протокольные встречи, а выражения искренней симпатии французского народа и его представителей к стране, что ценой миллионов жизней спасла европейскую цивилизацию, и в частности французскую, от фашистского уничтожения.

Такая задача требовала совсем иного драматургического и монтажного решения.

Помимо репортажных съемок, снятых "впрямую", я просил группу операторов (В. Беляева, В. Трошкина и Д. Каспия) предварительно съездить по маршруту предполагаемых визитов делегации и провести на месте интервью с обитателями городов, начиная от каноника Кира до судостроителя из Гавра, о том, чего они ждут от общения с советскими людьми, снять наиболее характерные пейзажи этих городов (порт в Марселе, античные постройки в Арле, мемориал в Вердене и т. д.).