Инозримый Охлопков

"Если на экране в первом же кадре не бежит жираф, то этот фильм не стоит дальше смотреть - он не может быть интересным".

Так сказал мне Коля Охлопков в дни наших юношеских мечтаний. Он произнес это серьезно и в то же время с искринкой усмешки в глазах, и самое примечательное в его парадоксальном утверждении было то, что жираф вскоре действительно чуть-чуть было не поскакал по экрану в третьей его режиссерской киноработе - фильме "Путь энтузиастов".

Там действие начиналось с того, что в разгар гражданской войны из заповедника на юге страны разбежались звери, которых некому стало охранять, и вот жираф улепетывал во всю прыть, опережая бегущих солдат. К сожалению, кадр этот не вошел в окончательную редакцию фильма, его нашли "не соответствующим серьезности темы".

Сегодня мало кто знает, что Николай Охлопков был не только признанным режиссером театра и актером экрана, но и интереснейшим кинопостановщиком,- беда в том, что его картины погибли вместе с фильмотекой Одесской киностудии от фашистских бомб. Если бы сохранились фильмы "Митя", "Проданный аппетит" и "Путь энтузиастов", они бы сегодня не только вошли в сокровищницу нашего Госфильмофонда, но получили бы премии на всех международных фестивалях как свидетельство неукротимого духа новаторства советского немого кино.

Поэтому я хочу рассказать об этом малоизвестном Охлопкове, тем более что обязан признаться и в своем "хорошем отношении к жирафам". Я вполне разделял его с моим другом - ведь для нас бег этого тонконогого животного стал как бы паролем поиска нового, преодоления инерции зрительского восприятия, обязательного присутствия изобретения в искусстве - словом, всего того, чему нас учил наш общий мастер Вс. Мейерхольд.

Ведь не случайно у Охлопкова начальный этап его режиссерского "пути энтузиаста" совпал с рождением новой сценической редакции первой советской пьесы - "Мистерии-Буфф" Маяковского, где он осмелился полемизировать со своим учителем Мейерхольдом, а ведь ученику шел всего двадцать второй год!

Посмотрев спектакль Мейерхольда, он поставил свой, также исполненный революционного пафоса, но населенный к тому же таким количеством "жирафов", да и другой "фауной", что ему мог бы позавидовать любой зверинец.

Не могу удержаться, чтобы не напомнить описание этого зрелища и не поразиться тому, как юноша из далекой сибирской провинции полвека тому назад сумел предвосхитить тенденции и достижения современных зарубежных студенческих молодежных театров, ищущих новые средства для выражения духа эпохи революционных потрясений.

Первого мая 1922 года прозвучала "Мистерия-Буфф" в исполнении коллектива иркутского "Малого театра", а местная газета предварительно сообщила:

"Постановка этой пьесы при современных тяжелых условиях (напомним сегодняшним читателям, что страна только что вышла победительницей из жесточайшей гражданской войны, отразив, в частности в Сибири, нашествие колчаковских армий и иностранных интервентов, и страдала от общей разрухи, голода и холода.- С. Ю.) встречает целый ряд почти непреодолимых препятствий, но благодаря тому, что комиссия при Революционном военном совете 5-й Армии и Восточно-Сибирском военном округе по празднованию 1 Мая взяла на себя часть расходов и оказывает всяческое содействие в получении необходимых для монтировочной части разных приспособлений (прожекторы, железо, динамомашины, веревочные лестницы и т.п.), постановка этой пьесы осуществится... Для постановки "Мистерии-Буфф" устанавливаются в городском Советском театре разные технические приспособления, так как действие происходит везде (зрительный зал, галерея, сцена, фойе и т.п.)... В пьесе участвует около ста человек".

По счастью, сохранилось описание спектакля, опубликованное в сборнике, посвященном творчеству Маяковского:

"В стремлении ликвидировать разобщенность сцены и зрительного зала Н. П. Охлопков пошел очень далеко... актеры выходили в антрактах на сцену и там отдыхали и закусывали. Художник спектакля ложился на авансцене и курил. Мало того, актеры в костюмах и гриме, а исполнители ролей "нечистых" - полуголые появлялись среди публики, пили чай в буфете и вступали в споры о спектакле со зрителями... В публику же переносились и куски самого действия. Через зрительный зал проходили на сцену персонажи, приносившие известия о потопе; "американец?) выезжал на сцену на велосипеде.

Во втором действии из оркестра поднимали мачты: игра шла на изображавшем ковчег настиле, сделанном в оркестре; поэтому актеры были видны только до пояса. В пятом действии с галереи спускались канаты и веревочные лестницы... "соглашатель" появлялся в ложе, расталкивая публику, сидевшую в ней...

Для финальной картины со всего города собрали на время спектаклей электрические вентиляторы... они должны были содействовать впечатлению индустриализованного города... К режиссеру являлись художники, предлагавшие проекты оформления, один другого необычайней. Пришел даже какой-то факир, который обязался так загипнотизировать всю публику, что зрителям реально представится, будто театр заливается потопом...

Вещественное оформление составляли лежавшая на правой стороне сцены несколько деформированная полусфера и затем ярко раскрашенные площадки; так, слева помещалась площадка "ада", справа - площадка "рая"; каждая из них выключалась из действия посредством света. В третьем действии ("Ад") на сцене были расклеены театральные афиши "инфернального" репертуара: "Черт", "Дьявол", "Мефистофель", "Демон".

Актеры, игравшие "нечистых", были обнажены до пояса, и у них были подрисованы мускулы. На исполнителе роли "человека будущего" было только подобие трусиков; то же и на исполнителе роли "голода", все тело которого было к тому же раскрашено зеленоватой краской... "Черти" были во фраках и трико, на лицах надпись: "Ад"; на лице же "интеллигента" была надпись: "Я умный".

...В сценах "ада" были танцы под аккомпанемент рояля: "пара" исполняла танго, затем общая пляска. В сценах "рая" за кулисами играл граммофон: "нечистых" встречали звуки польки "Ойра", в то время как "ангелы" пудрились... Спектакль имел желаемый политический эффект: он вызвал подъем у массового зрителя".

Свое интересное свидетельство А. Февральский справедливо заключает:

"Уже в этой постановке ярко проявились некоторые из черт режиссерского новаторства Н. П. Охлопкова, развившиеся затем в его кинофильмах и в его работе в московском Реалистическом театре"*.

* (Маяковский. Материалы и исследования. М., "Худож. лит.", 1940, с. 246-249.)

К сожалению, мне не довелось видеть сибирскую постановку Охлопкова, я познакомился с ним как с актером тогда же, во время репетиций "Смерти Тарелкина", где Мейерхольд поручил ему маленькую роль Качалы, в которой он, как говорится, "купался". Его долговязая и в то же время удивительно складная и выразительная фигура стала особенно заметной в этом неуклюжем спектакле, который "не задался" Мастеру по сравнению с удивительной гармоничностью "Великодушного рогоносца". Ни только что вступивший в труппу актер Дмитрий Орлов, ни Макс Терешкович, при всей их одаренности, не справились с ролями Расплюева и Тарелкина.

В их оправдание можно сказать, что они были поставлены режиссером в непривычные и трудные условия: играть характерные роли без грима и в неудобной, мешковатой "прозодежде", скроенной по чертежам Варвары Степановой (жены конструктивиста А. Родченко). Она же по заданию Мейерхольда выгородила на пустой, оголенной сцене выкрашенную в белую краску странную машину - рецензенты окрестили ее увеличенной мясорубкой - и расставила "динамическую" мебель на пружинах, которая должна была двигаться и трансформироваться по ходу действия.

Сама эта мысль о мобильных предметах бытового обихода на сцене отнюдь не являлась какой-то "футуристической" выдумкой Мейерхольда, а, напротив, целиком лежала в русле его давних и прочных увлечений - ведь, как справедливо вспоминала одна из его учениц периода дореволюционной студии на Бородинской, "новый театр должен опираться на старинные традиции площадного театра"*.

* (Цит. по рукописи письма А. В. Смирновой-Искандер - К. Л. Рудницкому.)

Один из наглядных примеров таких традиций можно найти в известной книге Жюля Жанена "Дебюро, или История двадцатикопеечного театра". В ней он описывает сыгранную в 1829 году в Париже "Волшебно-пантомимную арлекинаду с переменами видов, явлениями, превращениями и прочее: "Матушка гусыня, или Арлекин и золотое яйцо". Вот отрывок из первого явления:

"Кассандр, Паяццо и Пьеро влезают в тележку. Арлекин делает движение своим волшебным прутом. Тележка превращается в железную клетку, в середине коей заключены преследователи...

Явление второе: Арлекин и Коломбина входят на сцену... Стол, уставленный яствами, и два стула появляются из рощи... Преследователи входят на сцену и видят завтрак. Но стулья вдруг устремляются в рощу, и персонажи падают навзничь. Они подозревают в этой штуке Пьеро и хотят его бить, но он ловко избегает удара и намеревается схватить пирог, но стол также устремляется в рощу"*.

* (Жанен Ж. Дебюро, или История двадцатикопеечного театра. Спб., типография Н. Греча, 1835, с. 43-44.)

Не правда ли, этот отрывок напоминает погони и трюки в ранних комических фильмах Чаплина и Мак-Сеннетта, а бегающие столы и стулья прямо перекочевали из народного театра XIX века на подмостки "Смерти Тарелкина"?

Но здесь, увы, не нашлось волшебного прута Арлекина, современная механика не сработала, пружины оказались слабыми и малоэластичными, стулья и столы с разъезжающимися ножками упрямо не хотели выпрямляться, а если добавить к этим неполадкам то, что текст Сухово-Кобылина невнятно доносился со сцены, перемежаясь с грохотом непослушной мебели и оглушительными взрывами подложенных под нее дымных петард, то все вместе взятое временами производило впечатление малоуютного сумасшедшего дома*.

* (Здесь стоит вспомнить, что принцип "динамической мебели" был снова применен в шестидесятых годах, в московском театре "Современник", при постановке комедии А. Володина "Назначение". Режиссер О. Ефремов и художник Б. Мессерер заставили механически передвигаться весь привычный ассортимент учрежденческого оборудования, чем удачно, по-театральному "остранили" эту, по существу, бытовую пьесу.)

Впрочем, кое-что из такой фантасмагории, вероятно, входило в первоначальный замысел Мейерхольда - ведь, согласно своим принципам, он не хотел повторять свою же стилизованную трактовку 1917 года на сцене Александрийского театра в Петрограде.

Однако новое решение реализовать не удалось по причине неверного выбора сценографа и неточного распределения ролей и полной неудачи технического выполнения предметов и мебели.

И вот единственным, кто чувствовал себя как рыба в воде в этой, по сегодняшнему определению, "кафкианской" обстановке, был Качала - Охлопков. Его курносая, такая "русопятая" задорная физиономия, лихо заломленная на затылке не то кепка, не то картуз, "прозодежда", выглядевшая на нем как русская рубаха, размашистый азарт, с которым он орудовал на сцене, следуя законам "биомеханики",- все органично вписывалось в атмосферу "веселых расплюевских денечков" и послужило для самого актера как бы эскизом к роли Васьки Буслаева в "Александре Невском" Эйзенштейна (который, кстати, ассистировал Мейерхольду именно в этом спектакле).

Все без исключения дальнейшие появления Охлопкова на сцене Театра Мейерхольда были также удачными. Даже в суматошной динамике деревянных "мюр-мобиль" (движущихся стен) и бегающих лучей прожекторов спектакля "Д. Е." ("Даешь Европу") среди карнавала масок (чуть ли не каждый актер трансформировался, исполняя по нескольку ролей) выделялась (всего в одном эпизоде) спокойная фигура советского моряка.

Охлопков играл без грима и был настолько приметен, что отсюда и началось его сотрудничество с кинорежиссером Абрамом Роомом, в фильмах которого он сыграл двух матросов подряд.

Но об этом подробно несколько позднее, пока что упомянем о появлении Охлопкова, буквально на нескольких метрах крупного плана, в роли музыканта в фильме Александра Разумного "Банда батьки Кныша", где он с таким заразительным весельем наяривал на скрипке в эпизоде свадьбы, что вносил в эту незатейливую агитку нотку настоящего искусства.

Затем, опять на сцене ТИМа, словно соревнуясь в умении трансформации, проявленном в "Д. Е." Эрастом Гариным и Игорем Ильинским, он неузнаваемо преобразился в пьесе С. Третьякова "Рычи, Китай!" - в старика лодочника, героическую фигуру, сыгранную выразительно и экономно и в своеобразном, несколько по-восточному замедленном ритме.

Пожалуй, здесь впервые отчетливо проявилась особенность актерской игры Охлопкова - сначала, вероятно, интуитивное, а затем и сознательное использование смены темпов и ритмических контрастов. После исполнения им сравнительно большой роли в спектакле "Учитель Бубус" по пьесе А. Файко молодые теоретики из мейерхольдовской свиты Е. Габрилович (будущий кинодраматург) и Г. Гаузнер прозорливо сформулировали это отличие Охлопкова:

"Актер, игравший на темпе, на его микроскопически-увеличенных повышениях и понижениях; играющий "временем". Вся роль генерала Берковца есть непрерывная игра отрезками времени большей или меньшей протяженности, которые, накопляясь в одной комбинации, создают сами по себе впечатление то тревоги, то радости, то отчаяния, то похоти"*.

* (Гаузнер Г. О., Габрилович Е. И. Портреты актеров нового театра.- "Театральный Октябрь". СБ1, с. 58.)

Если внешний рисунок образа генерала Охлопков по совету режиссера выстроил на основе графических гротесков Георга Гросса, то в ритмике роли не обошлось без уроков немецкого экспрессионистического кино. В те годы на московских экранах регулярно появлялись все его новинки, и если Эйзенштейн тщательно изучал механизм фильма Фрица Ланга "Доктор Мабузе - игрок", то Охлопков мог внимательно посмотреть другой боевик - картину Г.-В. Пабста "Лулу".

Это была умелая экранизация двух пьес Ф. Ведекинда - "Дух Земли" и "Ящик Пандоры" (кстати, именно в этой второй пьесе примерно в то же время на сцене Театра бывш. Корша замечательная советская актриса В. Н. Попова играла роль Лулу, роковой "соблазнительницы", погибавшей в конце от ножа Джека Потрошителя).

В фильме же одну из главных мужских ролей исполнял выдающийся актер из труппы Макса Рейнгардта - Фритц Кортнер (впоследствии, уже в послевоенной Германии, ставший одним из лучших постановщиков шекспировского и современного репертуара).

Из-за проклятой страсти к Лулу (в этой роли прославилась американская актриса Луиза Брукс) доктор Шенк стрелялся, и тут-то режиссер и актер разыгрывали свою "коронную" сцену, вошедшую в анналы мирового кино: Кортнер, стоя спиной к аппарату и пустив пулю в сердце, не падал, а с каменным лицом, без всяких гримас боли, долго, очень долго, преувеличенно долго и медленно, томительно шел наискось из одного угла огромной комнаты в другой и только там рушился, как срубленный дуб.

Так и генерал Берковец, смертельно раненный во время попытки разгона им рабочей демонстрации, маршировал прусским шагом, как механическая кукла, из глубины сцены по диагонали к самому краю просцениума и только тут падал - когда, казалось, кончался завод.

Пространство становилось одним из выразительных средств актерского мастерства - этому искусству не декоративной (как у Таирова), а функциональной мизансцены Охлопков на собственном опыте научился у Мейерхольда и впоследствии широко применял его в своей режиссерской практике.

Что же касалось "темповой" игры, то Охлопков умело реализовал ее на экране.

Режиссер Роом быстро стал своеобразной и заметной фигурой в тогдашней плеяде дебютирующих кинорежиссеров.

Сперва по приезде из Саратова (где руководил студийным театром) он ассистировал Мейерхольду при постановке им в Театре Революции пьесы А. Файко "Озеро Люль", а затем, не имея никакого киноопыта (а впрочем, кто им обладал в то время!), поставил с размаху среднеметражный агитфильм против пьянства "Гонка за самогонкой".

Режиссер удивил своим пристрастием к натуралистическим эффектам физиологического порядка (пьянка, блевотина, драка и т.д.), в чем, кстати, также опередил позднейшие "антиэстетические" опыты авангардистов зарубежного "подпольного кино", но при этом насытил фильм таким количеством затейливой выдумки, что после еще одной короткометражки, снятой по заказу Мосрекламы, директор 1 Госкинофабрики А. Я. Капчинский рискнул поручить ему даже не одну, а сразу две картины, благо натуру в Одессе Роом взялся снимать одновременно.

Действительно, за одно лето 1925 года он "скрутил" полнометражный фильм "Бухта смерти" и натуру для фильма "Предатель". В Москве осталось быстро доснять несколько павильонов для "Бухты смерти", и тут-то он пригласил Охлопкова на не предвиденную сценарием роль матроса - и небольшой эпизод стал одним из самых заметных в этой, в общем, удачной ленте.

Вот как описывал игру актера автор посвященной Охлопкову монографии:

"В "Бухте смерти" воспроизводился один из эпизодов гражданской войны. Действие в основном развертывалось в море, на корабле. Чем же привлек к себе внимание Охлопков?.. Оголенные руки, худые, но крепкие, мускулистые. На голове полосатая повязка. Она стянута вокруг лба, сзади небрежный узел... Лицо худое, здоровое, скуластое. Резкие тени падают на шею, придавая всему образу особую, скульптурную пластичность... В кубрике корабля матросы играют в карты. Игра идет яростная, азартная. В небольшой компании за столом один из играющих оказался бесчестным: он передергивает карты. Это заметил матрос в тельнике - Охлопков. С полным сознанием своей правоты, с чувством достоинства он уличает мошенника, но готов продолжать игру... Матрос, уличенный в мошенничестве, не может, однако, успокоиться. Схватив табурет, он бросает его в матроса в тельнике. Табурет пролетает над головой и, ударившись о стену, рассыпается на части.

Как должен был вести себя герой Охлопкова? Он смотрит на матроса, бросившего табурет, на табурет, превращенный в щепы...

Матрос в тельнике медленно подходит к нападавшему, опускает руку в карман. Сейчас последует выстрел. Все в испуге шарахаются в стороны...

Дальше все происходит совершенно неожиданно. Он держит руку в кармане ровно столько, сколько нужно, чтобы нащупать револьвер и вытащить его.

Короткая пауза, рука резко выбрасывается из кармана... Но что это? В руке - бутылка. Ловким ударом он вышибает пробку и ставит бутылку перед участниками игры: "Пожалуйста!"*.

* (Бейлин А. М. Народный артист СССР Николай Охлопков. М., Госкиноиздат, 1953, с. 28-29.)

В этом описании почти все правильно, кроме одной, решающей детали: пауза, сменяющая нарастание, казалось, неизбежной драки, была не короткая, а длинная, и не просто, а очень длинная, нарочито длинная, и в этой заранее рассчитанной замедленности и заключался главный, так запоминающийся эффект сцены.

Эта пауза не из природы прославленных "мхатовских" или "чеховских" пауз, она была лишена всяких психологических мотивировок, поведение персонажа парадоксально, непредсказуемо, и в этом заключалась его сила. Но в то же время оно отнюдь не абсурдно, в нем сохранялась своя логика, но выражалась она в не привычной, не будничной, бытовой форме, а в контрастных сопоставлениях "темповой" игры. Она также не являлась изобретением на пустом месте, а имела свои традиции, уходящие корнями на сей раз не в европейский, а в восточный театр. Исследователь древнего японского театра Кабуки отмечает:

"Сердцевиной японского исполнительского искусства являются так называемые ма (паузы). Причем эта пауза не временная. Она также не связана с психологией выражения. К этому понятию паузы подходит то, что в японском искусстве называется кокю (унисон, сопереживание) или ёхаку (оставление незаполненным пространства, белое пятно)... Искусство паузы стало со временем настолько отточенным, что фактически превратилось в способ выражения"*.

* (Гундзи М. Японский театр Кабуки. М., "Прогресс", 1969, с. 24.)

Нечто подобное Мейерхольд окрестил еще и термином "предыгра", на которой попробовал построить целый спектакль, "Учитель Бубус", но термин не прижился, ибо опыт оказался неудачным.

Однако у Охлопкова и дальше "темповая" игра и использование пауз сохранились и получили успешное развитие, в частности, в следующем фильме Роома - "Предатель".

История этого фильма и участия в нем Охлопкова любопытна, и ее стоит напомнить еще хотя бы потому, что, к сожалению, ни одной копии картины не сохранилось.

Для того чтобы восстановить факты, воспользуемся кроме моей памяти и материалами буклета, изданного к моменту выхода фильма на экран. Под заголовком "Из беседы с авторами сценария" сообщается:

"Киносценарий сделан из повести Л. Никулина "Матросская тишина", напечатанной в двух книгах журнала "Новый мир". Автор повести заинтересовался цепью случайностей, совпадений, которые иногда через много лет выдавали бывших агентов охранки революционному правительству...

История развертывается в приморском городе, в своеобразном быту моряков, двадцать лет назад. Развязка ее - в наши дни. Только в наши дни виновник гибели пяти революционных матросов расплачивается за предательство". Режиссер А. Роом в том же буклете постфактум так определил главную задачу фильма:

"Неожиданность. Внезапность. Неизвестность. Вот три основных чисто кинематографических момента, которые были положены мною в основу построения сценария и композиции действия "Предателя"... Нередко на рабочих обсуждениях картин нашего, советского производства вполне категорически указывалось, что только та революционная картина будет хороша и ценна, которая будет совмещать эту революционность фабулы с занимательностью интриги, интенсивностью действия и неожиданностью положений".

Далее Роом прозрачно полемизирует с ближайшим "конкурентом", одновременно снимавшимся на 1-й Госкинофабрике фильмом в постановке Льва Кулешова "Луч смерти" по сценарию В. Пудовкина, и пишет:

"Отсюда не следует делать вывод, что в постановке таких картин режиссеры должны гнаться за фейерверком внешних трюков, вроде традиционного перелезания по веревке с шестиэтажного дома на колокольню и шаблоннейшей гонки на автомобилях, мотоциклах и аэропланах.

Надо изыскать новые пути и формы для показа интенсивности и напряжения, неожиданности и внезапности. С такого рода предпосылками и делался "Предатель".

"Предатель" должен быть первой советской картиной высокого зрительного напряжения".

Эту фразу А. Роом выделил разрядкой и вынес в название своей статьи.

Однако известно, что не только пути в классический ад вымощены благими намерениями - ими овеян действительно адский труд кинематографистов по созданию фильма, и результаты столь же часто им не соответствуют. Случай с "Предателем" в этом смысле весьма показателен, он не потерял значения и для сегодняшнего дня, так как проблема занимательности советского фильма остается по-прежнему актуальной.

События же тогда разворачивались в следующем порядке: в конце декабря 1925 года ко мне последовал неожиданный телефонный звонок от А. Роома, с которым я лично не был знаком, но о его картине "Бухта смерти" опубликовал сочувственную рецензию. Режиссер лаконично поблагодарил меня за нее, а затем сказал, что он давно следит за моей работой художника в театре, знает о деятельности по основанию движения "эксцентризма" и склонности к различным "выдумкам", поэтому он и предлагает мне сочинить декорации и вообще помогать в постановке его текущего фильма.

Так 1 января 1926 года я был зачислен художником и ассистентом на 1-ю Госкинофабрику, что на Житной улице, в съемочную группу, состоявшую из режиссера, оператора Е. Славинского и его ассистента С. Гусева, помрежа Е. Кузиса и директора А. Котышева,- я оказался шестым, совмещая две должности.

Должен сразу заметить, что компактная немногочисленность группы значительно содействовала тому, что называется производительностью труда: мы вшестером превосходно справлялись с довольно сложным объемом работы - одних декораций я выстроил при помощи главного художника кинофабрики опытного В. Рахальса свыше тридцати, а весь фильм был снят за два месяца.

Главным консультантом по всем сценарным делам являлся в ту пору Виктор Борисович Шкловский. Неистощимая выдумка и богатейшая эрудиция сделали его незаменимым советчиком на обеих кинофабриках Госкино. Но он не только "вытаскивал" и "штопал" чужие незадачливые сценарии, но и сочинял свои: так, по ним А. Роом вскоре поставил "Третью Мещанскую" и "Ухабы", Ю. Тарич - "Капитанскую дочку", Л. Кулешов - "По закону", О. Преображенская и В. Правое - "Последний аттракцион", а в Ленинграде С. Тимошенко - "Два броневика". Последние два сценария я помогал записывать Виктору Борисовичу, так как из-за перегрузки работой и некоторой свойственной ему разбросанности и быстроты в мыслях он нуждался в аккуратном подмастерье, а я в результате прошел отличную школу, за что и остался благодарен ему на всю свою жизнь.

Участие Шкловского сказывалось в разных формах почти во всех картинах Госкино, поэтому естественно, что Роом обратился к нему за помощью и по фильму "Предатель".

Решение было правильным: работа основного сценариста Л. Никулина оказалась небрежной, да и повесть его не отличалась высокими литературными достоинствами. К тому же снятая несколько впопыхах одесская натура (главное внимание режиссер уделял "Бухте смерти") вышла маловыразительной - в целом картину, по существу, надо было в павильоне делать заново.

К такому выводу пришли мы со Шкловским, просмотрев весь материал; Роом не только не был обескуражен, но с пылом ринулся вместе с нами на преодоление непредвиденных творческих и производственных препятствий.

И здесь-то неожиданно пригодился Охлопков. Неожиданно - потому, что никакой роли в прежнем сценарии не имел и репетировал в это время в театре, но наше общее желание продолжить традицию "Бухты смерти" и в том или ином качестве видеть его в очередной картине было настолько велико, что мы сочинили для него новый персонаж, соответственно перекроив всю фабульную линию.

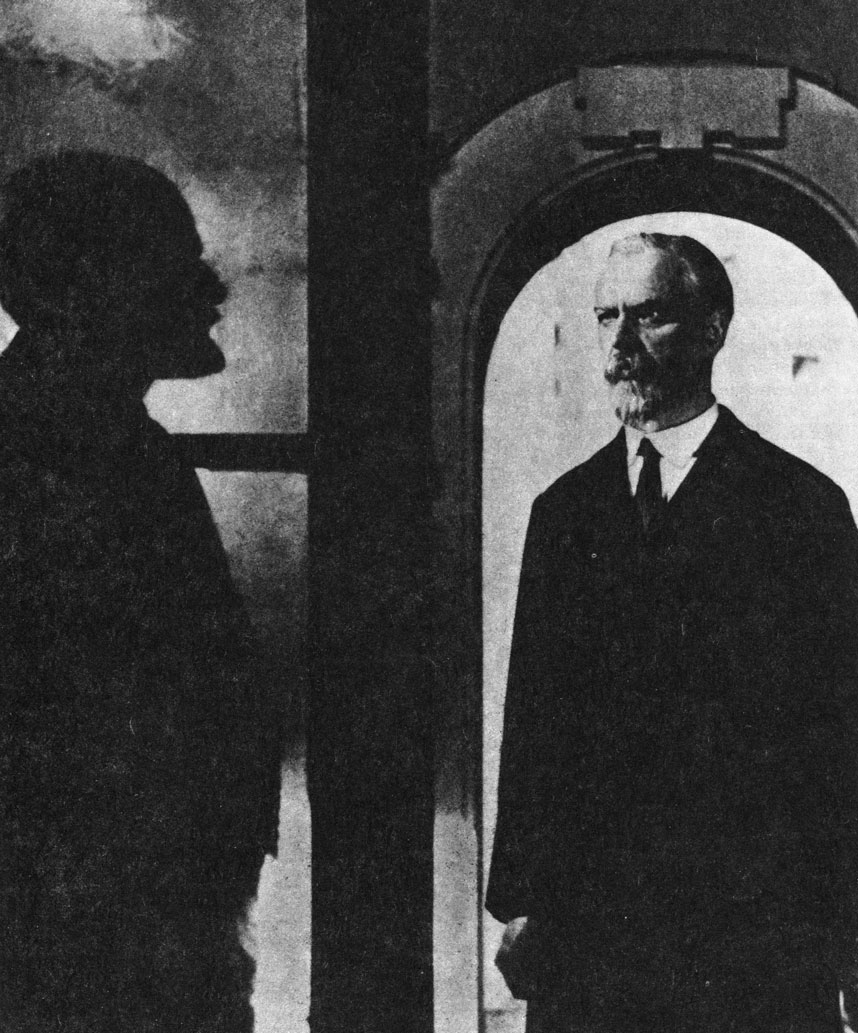

Николай Охлопков в роли Неизвестного матроса в фильме 'Предатель' (реж. А. Роом, 1-я Госкинофабрика, 1926 г.)

Свидетелем преступления, а затем и разоблачителем провокатора стал некий Неизвестный матрос. Окрестили мы его Неизвестным с большой буквы не случайно - тут сказалась общая для нас с Охлопковым принадлежность к школе Мейерхольда.

Всеволод Эмильевич в то время был увлечен теоретическим анализом актерской игры и в 1922 году выпустил за тремя подписями (своей, В. М. Бебутова и И. А. Аксенова) специальную брошюру "Амплуа актера" с подзаголовком "Составлена по поручению научного отдела Государственных высших режиссерских мастерских" (ГВыРМ).

Здесь, конечно, сказалась столь любимая Мейерхольдом очередная мистификация: никакого "научного отдела" при нашем ГВыРМ не существовало, но Мастеру очень нравилось конструировать некие подобия теоретических "систем" и "исследований", которые он изобретал, можно сказать, тут же, прямо на ходу.

"Наукой об амплуа" Мейерхольд особенно гордился, так как она, с одной стороны, опиралась на традиции "театрального театра", который он всегда пропагандировал, а с другой - вызывающе полемизировала с тем "бытовым" и "переживальческим" театром, с которым он так же последовательно всю жизнь сражался.

Во время постановки "Маскарада" Лермонтова на сцене Александрийского театра в 1917 году Мейерхольд, как известно, по-новому трактовал фигуру Неизвестного и второстепенный персонаж пьесы приобрел в спектакле первопланное значение.

Вот как описывает критик появление Неизвестного в центральной сцене маскарада:

"Круговое клубящееся движение маскарада только однажды - под конец картины - перерезалось мощным движением, почти параллельным линии рампы. Слева открывалась огромная портальная дверь. В ней возникал Неизвестный.

На нем было черное домино, белая жуткая маска с птичьим клювом, из-под которой спускалось длинное черное кружево, закрывавшее грудь, плечи и спину. Эта страшная фигура, обнаруженная Головиным и Мейерхольдом среди масок старинного венецианского карнавала, выходила на подмостки в музыкальной паузе.

Молча, шагом важным и медленным Неизвестный пересекал авансцену, направляясь к противоположной двери. А за ним, будто повинуясь некой гипнотической силе, бесшумно, гуськом двигалась вереница пританцовывающих масок: Неизвестный влачил за собой вихляющийся и содрогающийся хвост смешных персонажей. Когда же он внезапно останавливался, чтобы оглянуться и отыскать взглядом Арбенина, вся вереница масок, кривлявшихся за его спиной, тотчас замирала в оцепенении.

Неизвестный подходил к Арбенину и произносил:

"Несчастье с вами будет в эту ночь!"

Зловещая фраза раздавалась посреди остановившегося маскарада, прекратившегося движения, умолкшей музыки. Вся сцена была в этот миг мертва и безгласна"*.

* (Рудницкий К. Л. Мейерхольд, с. 223.)

Первый биограф Мейерхольда, Н. Волков, также отмечал в своей незаконченной монографии:

"Исходя из основ лермонтовской романтики и фантастики, Мейерхольд прежде всего дал новое истолкование образа Неизвестного. По Мейерхольду, Неизвестный - это главное действующее лицо драмы, в чьих руках сосредоточиваются все нити интриги против Арбенина... Это истолкование роли Неизвестного и его клевретов вполне совпадало с традициями романтизма тридцатых годов... Впервые промелькнув (в первой части) на бале-маскараде, Неизвестный вновь появляется в сцене бала в момент отравления Нины, и, наконец, в десятой (последней) картине он, доведя интригу против Арбенина до конца, добивает морально своего врага"*.

* (Волков Н. Д. Мейерхольд. Т. 2. М.-Л., "Academia", 1929, с. 473-475.)

Образ Неизвестного настолько полюбился Мейерхольду, что позже он ввел его и в постановку оперы Чайковского "Пиковая дама" в Ленинградском Малом оперном театре - на сей раз им стал Неизвестный игрок, бросающий вызов Германну в последней карточной игре, где ждет его роковой проигрыш.

Теоретическую базу Мейерхольд подвел в брошюре об амплуа, где под номером шестым значилось:

"Неизвестный (Инозримый), примеры ролей: Неизвестный ("Маскарад" и "Дочь моря" Ибсена), Граф Монте-Кристо, Летучий Голландец, Лоэнгрин, Петруччо, Пер Бает, Наполеон, Юлий Цезарь, Несчастливцев, Кин, Шут Тантрис.

Сценические функции: концентрация интриги выведением ее в иной личный план".

Причудливость выбора ролей и загадочность их функций очевидна и свидетельствует лишь о свободном полете фантазии авторов, ибо трудно, к примеру, Петруччо или Несчастливцева представить в качестве "инозримых", но в ту эпоху ни Охлопков, ни я, как последовательные ученики Мастера, не подвергли сомнению цельность гипотезы, а, напротив, увлеклись ею - отсюда и появление в фильме Неизвестного в обличье матроса.

По нашему общему замыслу, это он во время ночного восстания на корабле "Саратов", везущем политических заключенных на Сахалин, выстрелом в руку ранит подосланного охранкой провокатора Нератова. Схватка, в результате которой арестованы пять матросов-революционеров, происходит под покровом ночи, и Неизвестный в темноте не знает, кого он ранил. Восстание подавлено, предателю удается скрыться.

Действие всей этой первой половины фильма разворачивалось в вымышленном приморском городе, и вот тут-то я должен был дать волю фантазии и оправдать в глазах Роома свою репутацию "выдумщика". Стараясь изо всех сил, я в ту пору в том же буклете так изложил задачи декоратора:

"Художник режиссирует в пространстве кадра, мизансценирует вещи и заставляет играть свет. В кино вопиют не только камни, но и стены.

Художник кино должен помочь объективу окончательно отобрать то, что должно называться фотогенией. Кино - самое пристальное искусство, и его настоящий лозунг: "Внимание к мелочам!"

Объемы и фактуры, поверхности шероховатые, блестящие, лакированные формы играют и живут вместе с человеком.

Моя работа в "Предателе" распадается на четыре части: первая, веселый дом мадам Гюйо,- консервы из пошлости, построение по горизонтали, дискредитация ватного стиля российских Ватто.

Вторая - трактир "Самокат". Сумасшедший трактир с вращающимся полом. Трактир, так блестяще описанный Горьким. Гофманщина по-нижегородски. Построение по оси".

Однако пора остановиться и разъяснить, при чем здесь Охлопков. По нашему замыслу, Неизвестный матрос впервые загадочно появляется в заведении мадам Гюйо, где молодой ученик мореходных классов Нератов проводит ночь у проститутки Ванды, на которой он обещает жениться (роль Ванды хорошо играла артистка Т. Оганезова).

Комнату девицы я решил весьма изысканно: ее разделял большой раздвижной веер из прозрачной материи, а стены я разрисовал изображениями парусных корабликов, точь-в-точь как в кабачке из первого видения лирической драмы А. Блока "Незнакомка". В бальном зале заведения, расписанном в духе рыночных подражаний галантным сюжетам Ватто, главным элементом было огромное овальное зеркало - в его надтреснутой и кривой поверхности отражались танцующие пары, а у пианино неистовствовал "демонический" тапер с наружностью Носферату из фильма Мурнау (здесь пригодились выразительный профиль и бритый череп популярного тогда актера Н. Рогожина).

Н. М. Радин и Д. Г. Гутман в фильме 'Предатель'

Вот тут-то, среди этого уродливо-провинциального "карнавала", как парафраз мейерхольдовской мизансцены, возникает Неизвестный матрос. Его функция - также рокового вестника: он ищет Нератова, своего соратника по революционной организации, чтобы предупредить об опасности - арестован один из товарищей, восстанию может грозить провал. Но энергичная мадам Гюйо (ее играла известная актриса Е. Хованская) выпроваживает нежелательного гостя.

Неизвестный матрос в нашей трактовке был лишен каких-либо мистических свойств, он добрый, а не злой гений, поэтому ему удается утром сообщить Нератову о перегруппировке сил, но он не знает, что юнец уже завербован начальником жандармского управления фон Дицом (в этой роли блестяще позировал модный "фрачный премьер" Н. М. Радин).

Итак, где же должен прокутить провокатор свои тридцать серебреников, то есть пятьсот рублей, полученных от полиции? Шкловский предложил не шаблонный ресторан, а описанный Горьким трактир "Самокат", действительно существовавший в Нижнем Новгороде,- его приманкой был круг, уставленный столиками. Пьяные купцы в разгар разгула орали: "Запускай!" - и столы начинали вращаться. Тягловой силой служили клячи в подвале, запряженные в деревянный ворот и уныло бредущие по кругу.

В трактире возникала драка, и Неизвестный опять выручал Нератова, по-прежнему не зная о его предательстве. Во время неудачного восстания Неизвестный подозревает струсившего корабельного механика, но в хаотической ночной перестрелке ранит провокатора, однако, будучи тут же схвачен конвоирами, не успевает разглядеть его в лицо. Вторая половина фильма происходит уже в наше время. Следователю Соколову поручено разбирательство дела о восстании на "Саратове". В живых остались постаревшая, уродливая Ванда и струсивший механик, затем оказывается, что под чужим именем существует и Нератов. После запутанной цепи ложных подозрений его в конце концов уличают - и кто же?

Конечно, Неизвестный матрос, появляющийся почти инфернально в кабинете следователя.

Финальным трюком поимки злодея Роом особенно гордился. Эффект заключался в том, что актер, игравший Нератова, носил протез кисти руки, потерянной в результате какого-то несчастного случая.

И вот режиссеру пришла мысль разоблачить предателя необычным (и малоэстетичным) способом: Неизвестный матрос здоровался с Нератовым и во время рукопожатия резким движением поворачивал и отвинчивал кисть руки в перчатке, обнаруживая, таким образом, протез - неопровержимое свидетельство ночного ранения.

Мы с Охлопковым были отнюдь не в восторге от этого "трюка", он казался нам физиологически неприятным для зрителя и несколько унизительным для актера, но Роом был неумолим.

Вообще же этот финал только еще раз выявил наши нараставшие разногласия с режиссером: ему больше по душе были реалистически-бытовые, а иногда и чисто натуралистические тенденции, нас же тянуло к романтически-обобщенной поэтике.

Впрочем, до открытых столкновений дело не доходило, мы оба отдавали должное таланту Роома и особенно ценили его кропотливую и умелую работу с актером, что выделяло его режиссерский почерк на фоне господствующих устремлений к монтажному и типажному кино Кулешова, Вертова и Эйзенштейна.

Охлопков исполнял своего Неизвестного в благородной, сдержанной манере "темповой" игры, но сюжетных поступков у его персонажа было мало, он явился лишь "вставной фигурой" в примитивно-детективном фильме, который в целом не удался.

Картину "высокого зрительного напряжения", о чем мечтал Роом, ему сложить не хватило умения, не помогла и "штопка" Шкловского - советский триллер американского образца в результате не состоялся.

Заторможенная игра Охлопкова, перекликавшаяся с другой стилистической линией, навеянной прославленной замедленностью грузного Эмиля Яннингса в фильме Мурнау "Последний человек" и Дюпона - "Варьете", и мои экспрессионистические декорации создавали эстетический разнобой, отнюдь не облегчавший восприятие зрителя.

Роом быстро оправился от неудачи и тут же снял очень хороший фильм по сценарию Шкловского "Третья Мещанская" (или "Любовь втроем"). В этой кинокартине он заложил основы того, что впоследствии окрестили "неореализмом", а я ему соорудил удобную и вполне реалистическую декорацию и самостоятельно снял проходы Фогеля по утренней Москве, что и стало моим режиссерским вкладом в картину.

Н. Охлопков. Дружеский шарж С. Эйзенштейна

Охлопков, участвуя во всех этапах работы по "Предателю" и тем самым накопив не только актерский опыт, также отважно вступил на режиссерскую стезю и уехал в Одессу на кинофабрику ВУФКУ, где в то время начинал и Довженко.

Здесь вскоре родился первый фильм Охлопкова - "Митя". Сценарий для своего дебюта он попросил написать Николая Эрдмана, чей "Мандат" только что триумфально прошел на сцене Театра Вс. Мейерхольда.

Мало кто помнит, что начальными драматургическими опытами Эрдмана, до "Мандата", были сценическая редакция комедии Лабиша "Копилка" для Опытно-героического театра Б. Фердинандова на Таганке и его собственная "Шестиэтажная авантюра" - пьеса с виртуозно запутанным сюжетом, сыгранная для открытия какого-то очередного летнего сезона в фанерном театре на территории сада "Эрмитаж". Спектакль не имел успеха у публики, но автор проявил такое профессиональное умение строить интригу и владение механикой "комедии положений", что обращение к его пьесе Охлопкова объяснялось не только личной дружбой.

Такая же дружба прочно связала меня с Охлопковым, причем и тут играла решающую роль наряду с чисто человеческой симпатией совместно выработанная общность эстетических воззрений на искусство кино вообще и, в частности, на значение в нем актерского мастерства.

Для характеристики взглядов Охлопкова той эпохи стоит привести отрывок из его письма ко мне, посланного из Одессы и датированного 27 октября 1927 года - вскоре после того, как я показал ему в черновом монтаже материал моего первого фильма - "Кружева".

Привожу его со всеми подчеркиваниями автора и прошу помнить, что слово "фильм" употреблялось тогда в женском роде:

"Дорогой Сергей... У меня сейчас сравнительно спокойное состояние, а следовательно, и зажиточное, и я могу еще раз успокоить твои сомнения насчет твоей картины. Ей-богу, это все хорошо. Я очень внимательно следил и слежу за работой актеров во всех "игровых" фильмах и позволяю себе судить поэтому о режиссуре. В самом деле - это верный путь. Когда люди монтируют куски не больше чем на 1/2 метра - то тут об игровой фильме "не может быть и речи". Понятно, почему неигровая фильма, фильма, еще к тому же основанная не на актерстве, хотя бы и самом минимальном,- эта фильма пользуется всегда коротким "американским" монтажом. Нельзя же ведь неопытность актерскую показывать больше чем на 3/4 метра. Особо боязливые доходят до 1/4 метра.

Но и в игровых фильмах все "игровые" места (выбросим "проходы", которые иногда достигают довоенной нормы в 20-25 метров) - так я говорю,- все игровые места в игровых фильмах тоже зачастую заставляют краснеть за полу-метровость. Нельзя же неопытность режиссерскую показывать больше чем на 1/2 метра.

Это я все к тому, что само уже построение во времени твоих кусков рассчитано на "смакование" построения в пространстве. А ведь на это идут очень немногие. Этот расчет не может идти только от храбрости или от испуга - здесь несомненно уже налицо режиссер, поставивший "в уме" несколько фильм.

Ты старый постановщик в кино. Ей-богу, это так. Я помню, как подходили и отходили парни у клуба до и после драки, как играл спиной актер - это все уже опытность у тебя, а не "опыт с актерами". Ты не "сумлевайся" насчет своей работы - и хорошенько монтируй... Ты прости, что я почему-то с советами полез, но я тебя люблю. Твой Николай".

В этом, по счастью, сохранившемся в моем архиве письме интересен не только заботливый и дружеский тон, но принципиальный взгляд молодого художника, бесстрашно полемизирующего с теми тенденциями, которые считались в ту пору передовыми и не подверженными критике, во всяком случае среди молодой режиссуры.

И "Митя" подтвердил на практике теоретические позиции режиссера-дебютанта.

Прежде всего это был чисто актерский фильм в труднейшем и не имеющем у нас традиций жанре трагикомедии, к тому же с отчетливо заостренной сатиричностью.

Нисколько не преувеличивая роль различных влияний тех фильмов, которые мы могли наблюдать на наших экранах, все же могу с основанием предположить, что гений Чаплина заставил всех нас тогда не просто восхищаться, но и задуматься над его поэтикой.

И не только в "Парижанке", но и в короткометражках, из которых одна - "Кармен" - производила оглушительное впечатление своим финальным кадром.

Пока шла пародия на оперный сюжет, все укладывалось в привычную схему мак-сеннетовских "комедий затрещин" и вызывало взрывы смеха даже у тех зрителей, кто не очень вникал в тонкие иронические пародийные детали, но хохот резко обрывался в конце фильма.

Чарли - Хозе, в пожарной каске, нелепом долгополом мундире с эполетами, путающийся в ножнах огромной кавалерийской сабли, все-таки приканчивал изменницу Кармен и опускался возле ее тела - внезапно, после бешеного темпа всей картины, наступала длительная пауза.

Чаплин, уже не смешной, а трагический паяц, с невыразимо грустным и опустошенным взглядом, неподвижно и долго, очень долго, казалось, бесконечно долго тосковал по утраченной возлюбленной - этот его взгляд можно было сравнить с тем впоследствии знаменитым крупным планом, когда всматривался он в финальном кадре "Огней большого города" в лицо прозревшей цветочницы.

Все попытки описать взгляд Чаплина в этот момент бесцельны - он слишком многозначен, его надо видеть, так же как и заключительный план "Кармен", где художник впервые попробовал открыть и полемично перевести свой образ в трагический план.

Мужество Охлопкова в его первом фильме как раз и заключалось в том, что Митя, которого он сам и играл, был смелой попыткой использовать опыт Чаплина, причем не в подражании чисто внешним свойствам его маски или комическим ситуациям, а в более глубоком, человечески-философском ракурсе.

Как я уже упоминал, к сожалению, не сохранилось ни одной копии фильмов Охлопкова, и поэтому читателю этих строк придется ограничиться кроме моего свидетельства отзывами прессы, также немногочисленными, ибо новаторская работа Охлопкова в кино не была понята и своевременно оценена по достоинству.

Приведем, к примеру, описание "Мити" из той же книжки А. Бейлина, которую я цитировал по поводу "Бухты смерти":

"Центральная роль в новом фильме - роль Мити, наивного, доброго телефонного техника, попавшего в тину обывательской провинции,- исполнял сам Охлопков. Артиста С. Минина он пригласил на вторую большую роль, которая и на сей раз в сценарии именовалась "Неизвестный".

Сюжет картины, направленный против мещанства, строился на многих случайностях и недоразумениях, которые сами по себе, может быть, и были смешны, но в соприкосновении с реальной действительностью становились очень уж наивными и невероятными.

Эпизод, положенный в основу сюжета, имел частный характер анекдота из провинциальной жизни. В фильме, по замыслу направленном против мещанства, не было, по сути дела, борьбы с ним, было лишь сочувствие авторов фильма Мите, который едва не стал жертвой пошлой среды. В картине отсутствовали реальные признаки времени.

В те годы были выпущены фильмы "Процесс о трех миллионах", "Девушка с коробкой", "Дон Диего и Пелагея", "Закройщик из Торжка" и некоторые другие, в которых отражались поиски нашими кинематографистами путей развития советской комедии. Наряду с отдельными недостатками в них имелись и некоторые положительные черты, которые учитывались в дальнейшей работе.

Картину, поставленную Охлопковым, нельзя причислить к этому списку. Она была явной неудачей режиссера"*.

* (Бейлин А. М., с. 33.)

Беру на себя смелость заявить, что приговор автора полностью несправедлив и свидетельствует лишь о непонимании ни задач, ни результатов интереснейшей работы, намного опередившей те образцы, которые перечисляет А. Бейлин,- ведь они все оставались только в тех рамках бытовой комедии, которые и старался решительно перешагнуть Охлопков. Вся суть его новаторства была отлично определена в монографии (вышла в серии "Жизнь в искусстве"), посвященной, к сожалению, только театральной деятельности режиссера: "Охлопковская буффонада и эксцентрика шли от переизбыточности ощущения жизни. Самый быт был для него постоянной поэзией земной плоти...

Прозаическое, утилитарное ощущение быта не было ему свойственно"*.

* (Велехова Н. А. Охлопков. М., "Искусство", 1970, с. 56.)

Поэтому сравнение "Мити" с тогдашними бытовыми комедиями неправомерно, и то, что фильм Охлопкова - Эрдмана нельзя включить в их список, не служит доказательством его неудачи, а, напротив, свидетельствует о благотворной попытке решительно преодолеть уже накопившиеся к тому времени штампы.

Пересказывать сюжет всякой комической картины - задача всегда неблагодарная, а "Мити" в частности, так как юмор ее заключался не только в фабульных перипетиях, но в игре и режиссуре. Поэтому попробую лишь схематично восстановить происходившее на экране.

Действие разворачивается в маленьком провинциальном городе. Митя, как и полагается комическому герою, из-за свойств характера и по причине сцепления неожиданных обстоятельств непрерывно попадает в "тридцать три несчастья".

По доброте душевной одолжил приятелю штаны, а в них забыл ключи от помещения, куда пригласил гостей.

Приглашенные разгневались, угощение пропало... А ведь все потому, что Митя влюблен, сделал предложение, и гости-то были родственниками невесты - Шурочки, мещане, люди порядочные и отнюдь не сторонники брака со скромным техником.

А опоздал он на смотрины также из-за своей отзывчивости: несчастный случай с женщиной на улице - и Митя остался с чужим грудным ребенком на руках...

Вот этого уж никак не могут простить родственники невесты, она падает в обморок - хор сплетниц торжествует: "жених"-то оказался уже с "дитём"...

Брак не состоится, грешник изгнан с позором, ославлен на весь город, остается одно - покончить счеты с жизнью...

Но утопиться не удается; из чащи камышей появляется Неизвестный с револьвером в руках, он заставляет Митю выползти на берег и вместо угроз убеждает неудачного самоубийцу, что жизнь прекрасна.

Однако он же дает Мите хитроумный совет - инсценировать собственную смерть и возложить тем самым ответственность за нее на обывателей-клеветников.

Замысел удается... Готовятся пышные похороны... Богомольные старухи оплакивают душу грешника... Произносятся елейные речи - оплакивают мнимого покойника все те, кто довел его до самоубийства... Собираются пировать на поминках, но тут Митя не выдерживает ханжества, к ужасу присутствующих, "восстает из гроба" и вместе с нареченной навсегда покидает обывательскую среду тихого городка.

Наблюдательный читатель заметит даже из этого приблизительного пересказа присутствие двух знакомых сюжетных мотивов: один - из чаплиновского фильма "Малыш", другой - вскоре разросшийся у Эрдмана в целую пьесу "Самоубийца".

Сам же драматург, кстати, вообще не будучи словоохотливым в беседах с журналистами, в ответ на назойливый вопрос одного из них: "Может быть, вы расскажете, что представляет собой ваш сценарий?" - сказал кратко: "После того как клубные работники на одном из заседаний признали картину "Медвежья свадьба" научной ("нельзя иметь брачные сношения после испуга") - затрудняюсь ответить на этот вопрос. Подожду решения клубных работников".

Впрочем, когда тот же журналист настойчиво добивался ответа на вопрос, что же драматург думает вообще о кино, Эрдман ответил:

"Киноискусство у нас небольшое, что видно хотя бы из того, что его вы-

возит один броненосец. Причем это делается так долго, что иногда броненосец кажется спасательной лодкой".- "А на Западе?" - "Судя по количеству звезд, там глубокая ночь"*.

* (Крук А. На съемках "Мити".- "Сов. экран", 1927, № 16.)

Итак, можно было спорить, какое место займет в советском кино того периода фильм Охлопкова - Эрдмана, но бесспорно одно: авторы шли по пути наибольшего сопротивления. Ведь главная задача современной комедии заключалась в создании образа комического и лирического героя, способного впитать и обобщить жизненный опыт народа. Она ограничивалась к тому времени персонажем закройщика из Торжка или заимствованного из комедии Нотари люмпена Тапиоки - огромный талант Игоря Ильинского растрачивался наполовину впустую.

Задуманный драматургом и режиссером Митя был сыгран Охлопковым как робкий, но отнюдь не глупый и даже с хитрецой, обаятельный советский юноша. Но именно это не было понято и оценено кинокритикой. В. Яснев в газете "Кино" от 21 февраля 1928 года сразу же предъявил следующие претензии: "Кинокомедия "Митя" неудачна именно потому, что в ней советский герой попадает в положения, для нас нисколько не характерные. Начать хотя бы с того, что Митя не имеет никакого устойчивого социального облика: не то он телеграфист, не то парикмахер, не то трудящийся, не то маменькин сынок, не то он где-то работает, не то просто бездельничает..."

Ему вторит анонимный рецензент из журнала "Советское кино" (1928, № 1): "Идеологически расплывчат в ленте только сам Митя, главный герой. Неясно: сочувствовать ему или нет? Во всяком случае, мы вправе спросить: за что? Неужели только за то, что Митя женится на городской мещанке, очень тупой и никчемной, а разные случайные обстоятельства мешают ему в этом?

Тут слишком мало данных для советской комедии".

Правда, рецензент все же вынужден в конце сменить гнев на милость: "Из актеров на первом месте в ленте тот же Охлопков, живой и находчивый".

Все в этих отзывах противоречиво и удивительно: нехарактерными для советской действительности объявляются такие жизненные происшествия, как именины, женитьба и похороны, герой обязан предъявить профсоюзный билет, для того чтобы иметь право смешить публику, советская комедия требует каких-то закономерных, а не случайных обстоятельств, ну а живость и находчивость актера не компенсируют "социальную неустойчивость персонажа".

Правда, критик из "Советского кино" все же в целом вынужден признать: "Митя" - картина занимательная и веселая, хотя и с сильно затянувшимся финалом. Особенно забавны в ней именины и похороны в мещанской среде, взятые под сатирический обстрел. Забавность эта достигается тем, что самый обыкновенный трюк, очень схожий с теми, которые принято называть американскими, реализуется в очень советской среде, причем среда эта дается в ее многолюдстве... Особенно хорошо играет толпа тем, что она приливает и отливает, как водная стихия. Получается своеобразная советская кинофантастика, так как первые ряды героев этой толпы даются как очень ощутительные и чуткие советские маски... Одним словом, молодой режиссер Н. Охлопков использовал здесь не без остроумия, изменив их измерения и с поправкой на экран, некоторые из массовых сцен в мейерхольдовском "Мандате".

Безжалостный рецензент из газеты "Кино" также находит сходство со спектаклем Мейерхольда: "Конечно, есть и удачные места, в том числе массовые сцены, напоминающие такие же в "Мандате", но все это весны не делает".

Оставим на совести критиков их "метеорологические" оценки в характеристике массовых сцен, но отдадим должное наблюдательности одного из них, отметившего главные качества фильма - "своеобразную советскую кинофантастику" и "чуткие советские маски".

Это верное замечание, точно определяющее замысел режиссера, смелый и непривычный не только для тех времен, когда у советского кино вообще, а у кинокомедии в частности не накопилось никакого опыта.

Итак, это была сатирическая комедия с отчетливым антимещанским прицелом и в этом совпадающая не только с пьесой Эрдмана, но и с драматургией Маяковского, с тем различием, что в центре авторы попытались поставить не отрицательного персонажа, наподобие Присыпкина или Победоносикова, но комического и одновременно лирического героя, даже не одного, а двух, ибо Охлопков, верный традициям своего учителя, и здесь ввел фигуру Неизвестного.

Но на сей раз это был не злой вестник рока, а, наоборот, друг и помощник Мити: обаятельный актер Сергей Минин выступил не в привычном для него амплуа "социального героя" (напомним рабочего в фильме А. Роома "Ухабы"), а мягко сыграл чудаковатого незнакомца, чей глаз был прикрыт черной повязкой, волосы спрятаны под причудливым, также черным круглым профессорским головным убором, а на плече уютно устроилась также черная пушистая кошка.

Фильм начинался необычно: весь экран занимало большое паспарту, вроде тех, что встречались в окнах провинциальных "фотосалонов". На паспарту красовались снимки обитателей города различных возрастов и позирующих по случаю всяких семейных событий.

Затем неожиданно все эти фигуры покидали свои позы у тумбочек или поднимались с кресел и стульев и оживленно сходили с витрины в жизнь. Вся эта остроумная мизансцена перекликалась с той, которую осуществит уже зрелый Охлопков в решении сцены "мышеловки" в его спектакле "Гамлет",- для меня эта преемственность вертикального построения в пространстве очевидна.

Но ведь самым удивительным было то, что тогда кинотехника везде, а особенно на Одесской кинофабрике, не была оборудована приспособлениями для комбинированных съемок, но это не остановило молодого экспериментатора - вместе с оператором М. Гольдтом они соорудили во дворе фабрики эту оживающую витрину, что называется, "в натуральную величину", то есть высотой с трехэтажный дом, разместив в каждом отсеке живых актеров,- эффект получился грандиозный и убедительный. Охлопков мог торжествовать - это был его первый "жираф".

Первый, но не последний,- как вы помните, даже скептически настроенные критики с похвалой отозвались об эпизоде похорон, конечно, ложных, что и было свойственно жанру трагикомедии. И действительно, динамически разрастающийся до традиционной "погони", этот аттракцион был не только остроумен сам по себе, но и свидетельствовал о верности художника некоторым традициям жанра, восходящим к гротеску Гоголя и Сухово-Кобылина и к площадным балаганным пантомимам народного театра.

Каждый советский фильм мы привыкли рассматривать изолированно не только от творческой биографии художника, но и от явлений, соседствующих как в советском, так и в зарубежном кино.

Но поиски Охлопкова интересны еще и тем, что они перекликались с аналогичными опытами других молодых режиссеров: так, почти одновременно в грузинском кино дебютант - скульптор Михаил Чиаурели - в первом же своем фильме, "Хабарда", проявил себя как острый сатирик и центральным аттракционом его картины, высмеивающей омертвевшие лженациональные традиции, стал также эпизод похорон, совсем как и в охлопковском "Мите".

А во Франции начинающий журналист Рене Клер неожиданно прославился фильмом "Антракт", сделанным действительно для антракта в спектакле Шведского балета в театре Елисейских полей, где пародийная и под конец несущаяся вприпрыжку похоронная процессия вошла в историю мирового кино.

Так русский, грузинский и французский режиссеры, не сговариваясь и не видя работ друг друга, доказали жизнеспособность трагикомедии, салютуя, каждый по-своему, гению Чаплина.

Результат работы Охлопкова был справедливо оценен лишь много лет спустя как в четырехтомной "Истории советского кино", так и в книге Р. Н. Юренева "Советская кинокомедия". В ней критик писал: "Длинный, длиннорукий, длинноногий юноша, с круглой головой на длинной шее, с круглыми наивными глазами, с застенчивой детской улыбкой, Митя добр, поэтому он нелеп и смешон в среде злых обывателей, поэтому он враждебен их обществу, их интересам...

Образ Мити бесспорно удался Охлопкову. Это был редкий и трудный образ положительного героя комедии. Нелепость его поступков, мотивированная застенчивостью, влюбленностью, а подчас и не мотивированная вовсе, скрывала добрые и благородные намерения.

Этого не хотели понять руководители кинопроизводства, единодушно объявившие Охлопкова формалистом и еще единодушнее отказавшие ему в праве продолжать работу над комедиями о Мите"*.

* (Юренев Р. Н. Советская кинокомедия. М., "Наука", 1964, с. 102.)

Итак, первый фильм Охлопкова, по моему мнению, не был справедливо оценен, так как явно опережал свое время, но режиссер, нимало не смутясь, затеял еще более смелый эксперимент. По его заказу тот же Николай Эрдман в содружестве с Анатолием Мариенгофом экранизировал памфлет П. Лафарга "Проданный аппетит".

Вот я держу в руках библиографическую редкость - тощенькую, всего шестнадцать страниц, книжицу, отпечатанную еще по старой орфографии, на желтой и грубой газетной бумаге; на обложке значится: наверху - "Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика" и лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", а внизу - "Издание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Р. С Кр. и Казач. Депутатов, Москва, 1918". Фамилия переводчика с французского не обозначена.

Сам факт срочного обращения к произведению Лафарга в такое боевое время подчеркивал его политическую значимость, поэтому мысль о его перенесении на экран можно признать меткой и своевременной.

Тем более что Охлопков почувствовал в ней возможность и дальше продолжать свою линию поисков новой формы современной трагикомедии - памфлет Лафарга предоставлял для этого все возможности.

Сюжет его был оригинален и в то же время прост - вот как начинал свое повествование Лафарг: "Был декабрь; Эмиль Детуш иззяб и страшно проголодался... С посиневшим лицом, не попадая зуб на зуб, с окоченелыми членами, Эмиль словно прирос к витрине Де-Шеве, залитой огнями. Пятифунтовый осетр величественно раскинулся на ложе из травы, белые жирные пулярки, подняв вверх ноги, невинно выставляли свои зады; жаворонки, чибисы, ортоланы лежали, запеленатые салом; сияющие яблоки и победоносные груши, обернутые бумажным кружевом, томно покоились на вате корзин; соблазнительный пирог, начиненный серебристыми сосисками и крапчатыми мортаде-лями, поглощал все его внимание. Взрезанный паштет выставлял свое розовое тело с жирными печенками в виде перерезанных вен и мрамором трюфелей. Эмиль таращил жадные глаза и сжимал свои тридцать два острых зуба. Уже три дня несчастный не ел..."*.

* (Лафарг П. Проданный аппетит. М., 1918, с. 5.)

Авторы сценария и режиссер не ограничиваются в экспозиции фильма показом столь аппетитной витрины - их безработный герой пробует бороться за свое существование. Заимствовав факт из газетной хроники, они показывают, как он, рискуя жизнью, демонстрировал стойку на руках на крыше небоскреба, но смертельный трюк приносит ему лишь жалкий заработок, а сам он попадает в больницу, где на него обращает внимание некий таинственный доктор.

На роль безработного Охлопков пригласил замечательного украинского актера Амвросия Бучму, уже прославившегося к тому времени исполнением роли Джимми Хиггинса в одноименном спектакле по роману Э. Синклера в театре "Березиль", в постановке Леся Курбаса.

Охлопкову был близок и творческий метод Курбаса (у него было много общего с Мейерхольдом), а Бучма пленил его не только оригинальными внешними данными, выразительным взглядом всегда горящих внутренним огнем черных глаз, похожих на глаза Пабло Пикассо, скульптурой лица, мускулистым, тренированным телом, но и тем, что позднее стали обозначать понятием "личность" и благодаря чему его присутствие на экране становилось столь весомым.

В памфлете Лафарга сюжетная завязка реализована в тексте, с которым обращается некий безымянный капиталист к безработному Эмилю, страдающему от голода у витрины:

"- Итак, я вам предлагаю продать мне вашу пищеварительную энергию, как рабочие продают мне свою мускульную силу, инженеры - интеллектуальную, кассиры - честность, кормилицы, воспитывающие моих детей,- свое молоко и материнские заботы.

- Но разве это возможно?

- И даже очень. Вы будете производить аппетит, я буду есть и пить для вас, и вы будете сыты... В том, чтобы другой переваривал содержимое моего желудка, положительно нет ничего более чудесного, более невероятного, чем в том, что в Лондоне или Нью-Йорке при посредстве телеграфа исполняются мои желания в тот самый момент, когда я их испытываю. И я так мало шучу, что вот две тысячи франков за первый месяц"*.

* (Лафарг П. Проданный аппетит. М., 1918, с. 8-10.)

В фильме, да еще немом, столь большое количество текста было невозможно, и авторы попробовали перенести акцент на действие: контракт на продажу аппетита предлагал безработному доктор от имени капиталиста. Тот же экспонировался по-плакатному выразительно - на эту роль Охлопков пригласил актера МХАТа Второго М. Цибульского: талант у него был небольшой, зато он оказался самым толстым человеком в Москве и поэтому был нарасхват как типаж для буржуев и нэпманов.

Охлопков окружил его лакеями и посадил за стол, где красовалось одно яйцо в фарфоровой подставке, но даже это не мог осилить толстяк, страдающий хроническим отсутствием аппетита; тогда и появляется шарлатанистый врач с предложением о фантастической сделке с покупкой и пересадкой чужого аппетита.

Операция удавалась, и начиналась трагедия пролетария: он старался использовать полученные столь странным способом деньги, наладить семейное счастье, но постелено жизнь становилась невыносимой; чем больше он нагуливал аппетит для капиталиста, тем тот становился ненасытнее, а все последствия его нарастающего обжорства приходилось переносить несчастному.

Охлопков изобретательно иллюстрировал на экране строки памфлета: "Пищеварительная работа Детуша становилась день ото дня тяжелее и неприятнее; обжора повторял свои обеды по четыре и пять раз в день и тысячу раз напивался до опьянения".

По Лафаргу, Детуш обращался к нотариусу, закрепившему сделку, с мольбой о ее расторжении, но тот отвечал отказом:

"- Вы жалуетесь, что превратились в переваривающую кишку, но все, кто зарабатывает себе на пропитание, находятся в таком же положении; они добывают средства к существованию, ограничиваясь тем, что делаются органами, функционирующими за другого: рабочий - это рука, которая кует, забивает, строгает, копает, ткет; певец - гортань, чтобы петь, вытягивать ноты; инженер - мозг, который вычисляет, чертит планы; продажная женщина - половой орган, доставляющий венерическое удовольствие... Зарубите в своем мозгу следующую истину: в нашем цивилизованном обществе бедный существует не для себя, а для других, для того, кто по своей фантазии или потребности заставляет его работать тем или иным органом"*.

* (Лафарг П. Проданный аппетит. М., 1918, с. 13.)

Фильм умело развивался в нарастающем темпе: Охлопков на сей раз сознательно отказался от длинных кусков, понимая, что изображение физиологических страданий неуместно средствами актерского подражания, и применил систему хорошо продуманных кинометафор, деталей и чисто динамических средств; например, большой фрагмент мучений героя он воплотил в целой серии крупных планов и монтажных кусков, снятых с движения на аттракционе так называемых "американских гор" в саду ленинградского Народного дома.

Кульминацией картины стала сцена вакхического пира у капиталиста - Охлопков поставил ее с размахом и выдумкой: это был какой-то вагнеровский церемониал в честь Его Величества Пуза. Средневековые герольды звуками фанфар возвещали о появлении бесчисленного множества фантастических блюд и напитков, рыцари с алебардами охраняли процесс поглощения пищи, сопровождающийся музыкой менестрелей и плясками одалисок...

Весь этот гимн неуемной плоти, несравнимый даже с ненасытностью героев Рабле, становился особенно выразительным, так как монтажно контрастировал с нарастающей трагедией героя. Он вернулся к своей профессии шофера и вел автобус по уличному маршруту - за рулем он корчился, пьянел, терял сознание от бездонной прожорливости хозяина и вместе с машиной врезался в стену...

Но его смерть была концом и капиталиста - так неизбежно трагически завершалась своеобразная кинопритча.

Охлопков в ней как бы открывал для себя все возможности, которые таила кинокамера. Так же как и его учитель, он не захотел повторять приемы своего первого фильма и со свойственным ему азартом ринулся на освоение необычных ракурсов, наплывов, многократных экспозиций, замедленной и убыстренной съемки, благо фантастичность и условность сюжета не только позволяли, но и требовали подобной отваги.

Кстати, и здесь его поиски шли параллельно увлечениям Рене Клера - французский художник испробовал вслед за "Антрактом" прием стоп-кадра в фильме "Париж уснул", двойной экспозиции - в картине "Призрак Мулен-Ружа" и стилизацию приемов феерии - в фантастическом "Воображаемом путешествии".

Но в отличие от элегантных упражнений Клера у Охлопкова явственно ощущалось стремление к социальному заострению как тематики, так и выразительных средств, а обращение к "западному" материалу объяснялось не увлечением "экзотикой", а желанием продолжить линию агитационно-сатирического зрелища, намеченную уже в "Мистерии-Буфф" и в таких спектаклях Всеволода Мейерхольда, как "Озеро Люль", "Земля дыбом", "Трест Д. Е.", "Рычи, Китай!".

Это было тем более своевременно, что именно на фронте "зарубежной" тематики дела в отечественном кинематографе обстояли из рук вон плохо. На Московской кинофабрике из примитивной и безвкусной пьесы Дм. Смолина с лихим названием "Иван Козырь и Татьяна Русских" соорудили бездарную ленту "Рейс мистера Ллойда"; на Украине режиссер В. Турин снял не менее "вампукистую" картину "Борьба гигантов"; в Ленинграде еще не выветрилась память о неудаче боевика под заманчивым заголовком "Сердца и доллары",- словом, именно на таком фоне следовало объективно оценить "Проданный аппетит". Появлению фильма на экране сопутствовала большая и бурная дискуссия в прессе.

Однако и здесь критическая разноголосица тех лет не облегчила задачу справедливого рассмотрения удач и просчетов бесспорно талантливой работы Охлопкова. Наиболее точным показался мне отзыв в ленинградском журнале, подписанный буквами Б. К. Под этими скромными инициалами скрывался молодой критик Борис Коломаров, воспитанник Института истории искусств.

В течение ряда лет он рос на наших глазах, и его многообещающий и серьезный научный путь трагически оборвала война - он ушел добровольцем в народное ополчение и пал смертью храбрых, защищая свой родной город.

Борис Коломаров, в частности, писал:

"До сих пор, изображая (и обличая) буржуазное общество, наше кино шло или по линии очень и очень сомнительной сатиры на "разлагающуюся Европу"... или по линии простого иллюстрирования основ политграмоты.

Новый украинский фильм "Проданный аппетит" целится в старую мишень по-новому... Сочинение Лафарга экранизировано драматургически искусно. Режиссер Охлопков сделал все, чтобы социальный сарказм ленты был и полновесным и островпечатляющим. Весь фильм полон динамики, весь искрится бурливой и горячей эксцентрикой, в некоторых местах просто блестящий"*.

* ("Жизнь искусства", 1928, № 35.)

Вслед за Б. Коломаровым фильм дружно поддержали, как ни странно, прежде всего на периферии. Газета "Луганская правда" писала:

"Такая на первый взгляд сухая и скучная идея передана в весьма интересном, занимательном и вполне жизненном сюжете. В фильме нет даже и намеков на безвкусную агитку.

В формальном отношении фильма превосходит многие заграничные патентованные "боевики" и "шедевры". Свободно и быстро (без срывов и замедлений) развивается действие, в меру поданы конструктивные и монтажные моменты...

"Проданный аппетит" будет иметь большой успех на рабочих экранах"*.

* ("Луганская правда", 1928, 19 апр.)

Рецензент газеты "Молот" разделяет эту оценку:

"Вот лента, с которой, безусловно, следует ознакомиться нашему массовому советскому зрителю. Это интересная и оригинальная работа молодого режиссера Охлопкова... Картина сделана в эксцентрически-трюковой манере, насыщена головоломной стремительностью движения, удачно комбинирует реальное с вымышленным, метко подбирает сатирические и гротескные черты персонажей... искусно выявляет контрасты бездушного самодурства одних и отупелого риска других (трюк на крыше небоскреба)...

Здесь само действие, весь этот калейдоскоп острых и ударных эпизодов насыщен социальным смыслом"*.

* ("Молот", Ростов-на-Дону, 1928, 17 авг.)

Ему вторит и Ар. Гур в газете "Советская Сибирь": "Оформлен сюжет очень смело, даже дерзко, с большой художественной выразительностью, благодаря которой натурализм удачно сочетается в картине с "фантастическим", нереальным, преувеличенным"*.

* ("Сов. Сибирь", Новосибирск, 1928, 21 сент.)

Эту выборочную подборку союзников Охлопкова можно заключить следующей цитатой:

"Среди более чем посредственного кинорепертуара летнего сезона идущая в "Кино Паласе" фильма советского производства "Проданный аппетит" является исключительно радостным явлением. Более того, эта картина с полным правом занимает одно из первых мест среди всех вообще имеющихся на рынке фильм советских и иностранных.

"Проданный аппетит" - тонко построенный и по замыслу и по выполнению памфлет на современный капиталистический Запад... Сюжет фильмы разработан настолько добросовестно, режиссерская и операторская работа на такой высоте, что тенденция, вложенная в картину, целиком и полностью воспринимается аудиторией не в плане нудной "агитки" (удел большинства наших комедий), а как художественное и, значит, убедительное зрелище... Подбор всех персонажей, оригинальное построение целого ряда кадров, а главное, остроумная и вдумчивая режиссерская работа создают картине определенный и заслуженный успех... "Проданный аппетит" должен быть показан нашей рабочей широкой аудитории"*.

* ("Заря Востока", Тифлис, 1928, 29 сент.)

Думаю, что читатель, познакомившись с этими критическими фрагментами, согласится со мной, что вряд ли многие из начинающих режиссеров, а особенно пробующих работать в непривычном жанре, могут похвастать такими отзывами, особенно в прессе, далекой от часто пристрастной оценки столичных "знатоков".

А ведь именно они возглавили поход против фильма - особенно старался К. Фельдман, который сразу в двух газетах подверг картину резкой критике:

"К сожалению, режиссер Н. Охлопков не справился с темой. Он прежде всего не понял ее глубокой социальной динамики. Он не нашел образов для выражения всей остроты этого положения, где рабочий вынужден, подобно каторжнику, прикованному к тачке, вечно тащить за собой обжорство капитализма... Даже в хорошо сработанной концовке - бег автомобиля с пьяным шофером - Охлопков не сумел передать жуть этого социального образа - тысячи людей, гибнущих из-за пьяного каприза бездушного капитализма"*.

* ("Кино", 1928, 26 июня.)

Оценка другого московского рецензента, И. Крути, сначала совпадает с выводами К. Фельдмана:

"Основной замысел сценария тонет, однако, в частностях - ясного социологического вывода зритель в фильме не находит. Необычайный "случай" и гротесковый его показ не перерастает в символ капиталистической системы. В лучшем случае - фильма вызывает отвращение к ненасытной плотоядности буржуазии и сочувствие к жертвам последней. Много это или мало? Мы думаем, что мало". Но затем этот же критик-"максималист" спохватывается и вынужден в конце рецензии признать: "...Вместе с тем фильма интересна и приемами кинопоказа (комбинация павильона, натуры, макета и мультипликации). Охлопков и оператор Рона впервые в украинском кино заставили сдвинуться с места до того мертвый здесь кинообъектив, заставили играть вещи, заставили смотреть на вещи и показывать последние под новым углом, впервые здесь прибегли к такому подвижному, выразительному и оправданному монтажу, как, например, в эпизоде паники в городе, где мчится "пьяное" авто"*.

* ("Веч. Москва", 1928, 15 июня.)

Из этих строк становится, кстати, ясным, что в фильме изобретательная режиссура Охлопкова предвосхитила и то, что называлось "коллажем" и уже получило распространение в изобразительном искусстве, но в кино тогда не бытовало.

Справедливости ради надо отметить, что еще в некоторых откликах появились и привычные для того времени упреки в "непонятности для рабочего зрителя", вроде, например, следующих строк в газете "Северная правда":

"...Картина выпущена ВУФКУ, разыграна хорошо, вызывает порой и смех, но построена так, что остается непонятной до конца сеанса. Сатира на буржуазию... подана нашему рабочему в таких замысловатых тонах, что всякое значение этого выпуска сводится к нулю"*.

* ("Северная правда", Кострома, 1928, 18 авг.)

Или в газете "Голос рабочего": "Трюки действительно сделаны достаточно остро, но они не нужны. Можно было бы смело обойтись без трюков и глубже развернуть противоречия капиталистического общества. "Этого нет"*. Но рекорд отрицательного отношения к работе Охлопкова поставил в статье "Причины последних неудач" Ипполит Соколов. Тот самый Соколов, что всего несколько лет назад объявил себя вождем движения экспрессионистов и выпустил сборничек, где опубликовал свои стихи, вроде таких:

* ("Голос рабочего", Богородск, 1928, 19 июня.)

"В мистику моя голова толчками поднимается, Как на веревке привязанный воздушный шар, Сбрасывая за борт губ балласт ненужных слов".

Или же:

"Губы мои - отвисшее вымя, Их бы доить и доить бы - и слова потекут. И губы твои, как надтреснутая дыня, Сброшенная с баржи в тюлевую из платьев реку"*.

* (Экспрессионисты, 1921, "Сад Академа", с. 9, 7.)

Теперь, видимо, раскаявшись в "грехах молодости", И. Соколов стал их замаливать грозными разносами советских фильмов и, в частности, писал о работе Охлопкова: "...Режиссер и сценаристы "Проданного аппетита" не понимали, что с идеологической точки зрения нет ничего вреднее, как трактовать социальные проблемы физиологически... В результате кинопамфлет, поставленный не более и не менее как по П. Лафаргу, физиологически может вызвать у широкого зрителя в лучшем случае тошнотворное действие. "Проданный аппетит" в прессе в общем хвалили, и никто не кричал "караул"*.

* ("Кино", 1928, 13 ноября.)

Пристрастность бывшего "экспрессиониста" очевидна, так как в фильме можно было бы найти множество разных недостатков, но упрекнуть в "физиологичности" просто не приходило в голову даже его противникам, так как ни игра Бучмы, ни вся система образов режиссера не пыталась воздействовать натуралистическими эффектами - они были напрочь противопоказаны Охлопкову.

Здесь стоит напомнить для контраста о появившейся в 1973 году и наделавшей большого шума картине, которая снова обратилась к теме обжорства и аппетита. Итальянский режиссер Марко Феррери, который прежде эпатировал зрителей серией "жестоких" фильмов, изобилующих всякого рода анормальностями (старик паралитик истребляет всех родственников, не покупающих ему новую инвалидную коляску; женщина с бородой; муж, убивающий жену лишь из подражания американскому гангстеру Диллинджеру; жена, замучившая супруга до смерти своей сексуальной ненасытностью, и т. д.), выпустил очередной боевик под названием "Большая жратва".

Сюжет фильма заключается в том, что четыре "интеллектуала" решили коллективно покончить жизнь самоубийством, но изысканным способом, насытившись сексом и едой, что называется, до отвала, и таким образом действительно "отвалиться" в мир иной.

Происходящее на экране неописуемо - все физиологические функции человека показаны подробно и садистически сладострастно: герои, если их так можно назвать, наедаются, блюют, испражняются, пресыщаются похотью в обществе одной дамы "на четверых" и, конечно, в результате подыхают.

Буржуазная критика подняла на щит опус Феррери, объявив его сатирой на "общество потребления", но, объективно говоря, ничем другим он не стал, как еще одним неопровержимым свидетельством распада той "антикультуры", которая взросла на гнилой почве этого самого общества.

Николай Охлопков закончил первый цикл своей кинорежиссуры и вернулся в Москву. Больше он не обращался к политической сатире, о чем можно только пожалеть, так как этот жанр и дальше с трудом пробивал себе путь на советский экран.

Смею думать, что было бы хорошо, если бы какой-либо из молодых историков нашего кино тщательно проследил за тем, что все-таки было сделано в этой области. Неужели и здесь надо дожидаться очередного парижского "левака", вроде Криса Маркера, который открыл всему миру достоинства Александра Медведкина, его кинопоезда и сатирических комедий?

А ведь заслуживает всяческого внимания и такой фильм, как "Женитьба Яна Кнукке", остроумный и злой антивоенный памфлет (по сценарию В. Воеводина и Е. Рысса), изобретательно поставленный Александром Ивановым в 1935 году на студии "Ленфильм" (кстати, одна из лучших ролей Николая Черкасова - воинствующий капрал Пфуль, весь свинченный из протезов!), или, быть может, менее удачные, но по-своему интересные "Марионетки" Я. Протазанова (по сценарию В. Швейцера), с тоже блестящей актерской работой - Мартинсона - парикмахера Соль, и фильм А. Андриевского (по сценарию Г. Гребнера) "Гибель сенсации", с примечательными плясками и боями роботов.

Стоит напомнить и о том, что в каждый из "Боевых киносборников", снятых во время войны, были вкраплены острые антифашистские гротесковые скетчи и миниатюры.

Право же, вся эта начисто забытая целая линия советского политического кинематографа больше нуждается в пытливом исследовании молодых киноведов, чем многократные описания давно признанных картин или модных "новинок", быстро и бесследно исчезающих с экранов.

Девятнадцатого июня 1928 года в газете "Кино" появляется следующая заметка:

"Режиссер Н. Охлопков приступил в Госвоенкино к съемке короткометражной ленты "Прожектор". Наряду с этим ведет подготовку большой художественной фильмы "Комсомольцы во флоте". А уже 30 июня "Красная звезда" сообщает, что сценарий получил название "Берегись", ряд натурных съемок будет произведен в Черноморском флоте и что одними из главных действующих лиц являются комсомольцы-краснофлотцы.

Однако за осторожной оговоркой, "одними из...", скрывался очередной "жираф" Охлопкова - ведь трудно было поверить, что режиссер согласится снимать просто очередной военно-инструктивный фильм. А "жираф" этот на сей раз заключался для режиссера в... пылающем море.