Путешествие в Кафкию, или Боб Уилсон против Берта Брехта

Приходит дуракам капут, Не спрос на них сегодня. Разумные себя ведут Безумных сумасбродней.

Проблема режиссерского своеволия, решительного отрыва постановочной партитуры от стартовой площадки драматургии, торжество идеи полновластной диктатуры "автора зрелища" стали доминирующими чертами зарубежной режиссуры семидесятых - восьмидесятых годов. Они возникли параллельно как на сцене, так и на экране.

Может быть, наиболее характерными примерами этих процессов являются кинематографические и театральные опыты японского режиссера Тераяма, сколотившего труппу единомышленников для спектаклей в Европе и фильмов на своей родине.

Амстердам 1972 года; на афише экспериментального театра Тераямы - пьеса "Война опиуму". Доверчивый зритель входит в помещение в надежде посмотреть спектакль, но вместо зала попадает в лабиринт, напоминающий аттракцион в Луна-парке. Настойчивый голос предлагает посетителям самим найти место, где разыгрывается пьеса. Большинство, проплутав по извилистым коридорам и закоулкам, наконец, облегченно вздыхая, оказываются на улице, так ничего и не увидев.

Но часть зрителей все-таки находят зал, где их усаживают не в кресла партера, а за длинный стол и вкрадчиво-вежливые японки просят поначалу отведать нечто вроде супа, разлитого по тарелкам. Однако вскоре выясняется не столько вкус блюда, сколько его коварство - оно было приправлено солидной дозой снотворного. Через некоторое время и эти зрители, в одурманенном состоянии, оказываются перед выходом, где их извещают, что, пока они спали, пьеса "Война опиуму" уже была сыграна, а им ничего не остается, как разойтись по домам.

В 1973 году группа Тераямы, в той же столице Голландии, объявила еще одно представление - вольную интерпретацию новеллы Дидро "Письмо слепца". На сей раз зрители оказывались не в лабиринте, а в кромешной тьме - до этого в кассе вместе с билетом им вручали спичечный коробок с дюжиной спичек.

Спектакль "Невидимого театра", как окрестил его предприимчивый японец, разыгрывался в темноте, а зритель мог видеть фрагменты пьесы ровно столько времени, сколько горела спичка в его руке.

Эти зрелищные мистификации Тераямы идут синхронно с его кинематографическими экспериментами. Некоторыми своими тенденциями они обязаны короткометражным фильмам американского "подпольного кино", в частности Кеннета Энджера*, но ведут свою родословную, скорее, от чисто европейских лент Жана Кокто "Кровь поэта" и "Орфей", а также более поздних картин Алена Рене, Феллини и Аррабаля. Сходство заключается, конечно, не только в том, что Тераяма также пишет стихи, как Кокто, и они декламируются в его фильмах, но в общем стремлении к поэтике "освобожденной памяти" и "магии зеркал" - в них видит он не отражение действительности, а возможность впрыгнуть, расплескав их поверхность, в королевство подсознания и метафизики.

* (Напомним, что примерно в это же время представитель "подпольного кино" американец Джун Пайк пропускал через проекционный аппарат пустую пленку, а другой японец, Такешива Косуги, демонстрировал просто работу киноаппарата, вообще без всякой пленки.)

Но если Тераяма в первом своем фильме, с ироническим названием "Император Томато-Кэтчуп" (1971), ограничился повествованием о "невинном" бунте детей, преследующих, пытающих, насилующих и, наконец, истребляющих всех взрослых, а в первую очередь - своих родителей, то в следующей картине, "Пасторальные прятки" (1972), мир его детства возникает не сквозь поэтическое "Зазеркалье" раскрепощенной фантазии, а искаженный в кривом зеркале расхожих толкований теорий австрийского психоаналитика Фрейда.

В зачине фильма дети играют в прятки на кладбище. Они поочередно исчезают за могильными памятниками и тут же появляются из-за них, но уже в обличье взрослых персонажей, символизирующих различные слои японского общества.

Возникает и "Я" - автор и главный герой ленты, он будет действовать в трех различных временных и пространственных пластах фильма. Один из них посвящен непосредственно теме памяти,- когда фильм переносится в монтажную, где режиссер беседует со своим другом, тот изрекает: "Пока человек не освободится от своего прошлого, он не может считать себя полностью свободным. Для этого он должен убить свою мать".

Но мальчик Тераяма не совершает впрямую такой акт "раскрепощения", вместо этого разворачивается встреча с "девушкой-матерью" из деревни, где он провел детство. Она в свое время под влиянием травли односельчан утопила своего незаконного ребенка, а затем появилась на улицах Токио в облике опытной куртизанки. В одном из храмов она насилует мальчика, и он таким образом как бы уничтожает в своей памяти образ матери и становится зрелым "человеком без прошлого".

Второй пласт - "мир желаний": это прежде всего цирк, осложненный эротическими видениями неутоленных "инцестных" вожделений автора. Он снят нарядно и красиво, что контрастирует с третьим разрезом - черно-белой средой семьи, где властвуют феодальные нравы, запреты и церемонии.

Там разворачивается драма, в которой персонажи выступают в традиционных для классического японского театра гримах, с набеленными лицами, и где юноша, чтобы избавиться от тирании матери, вызывает дух своего отца. По его призыву он взбирается на священную гору смерти, чтобы совершить со своей возлюбленной двойное самоубийство. Такова эта "психоаналитическая" трагедия, где столь своевольно переплетаются веяния Востока и Запада, а в то же время на другом конце земного шара на эти "страдания японского Гамлета" откликаются судьбы современной Офелии на подмостках швейцарского театра Нового рынка в Цюрихе.

Режиссер Гергардт Рюм демонстрирует представление под названием "Офелия и слова", где обошелся совсем без датского принца, утверждая, что Шекспир воплотил всю трагедию в одном женском образе, который он, так же как и его японский коллега, расчленил на три действенных пласта.

В первом из них актриса исполняет роль дочери Полония в традиционной трактовке; во втором - слова ее роли, все имена существительные, глаголы и метафоры, по выражению режиссера, "раскладываются на свои первичные элементы" и контрапунктно противопоставляются каноническому тексту. В третьем срезе все ситуации переводятся в пластический ряд, обнажая сексуальные корни пьесы.

Практически, к примеру, это выглядит так - Офелия напутствует Лаэрта:

"Я смысл ученья твоего поставлю Хранителем души. Но, милый брат, Не поступай со мной, как тот лжепастырь, Который кажет нам тернистый путь На небеса, а сам, вразрез советам, Повесничает на стезях греха И не краснеет"*.

* (Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Пер. Б. Л. Пастернака. М., "Худож. лит.", 1941, с. 25.)

Самого Лаэрта на сцене, конечно, нет, вместо него на двух боковых экранах проецируются увеличенные фото холма, меча, обнаженной женской груди, неба и дороги, а из нескольких репродукторов раздается текст роли Офелии, только в обратном порядке: "Краснеет не и греха стезях на повесничает..." и т. д.

В это время на третьем плане появляется молодая, обольстительная дама, она выходит на просцениум, где и выполняет полный стриптиз с соответствующими зазывными телодвижениями. Но это еще не все: по мере развития действия в него вступают дополнительно две обнаженные женщины, разыгрывающие то, что режиссер называет "общественными и сексуальными стрессами", доводящими Офелию до сумасшествия. Их сладострастные любовные забавы заканчиваются оргазмом как раз в тот момент, когда обреченная Офелия испускает дух.

Характерно, что весь этот расчетливый постановочный эксгибиционизм связан со спекуляцией на имени Шекспира. Драматургическое наследие славного британца подвергается систематической вивисекции именно в эпоху режиссерского своеволия. Со всех концов света несутся вести о тех или иных попытках "подправить" Шекспира, причем особенно излюбленным объектом становится трагедия датского принца. Перед соблазном не устояли и мастера польской сцены, славящиеся наиболее изобретательной трактовкой классической драматургии. Мне уже довелось упоминать в книге "Шекспир и кино" об эксперименте в Познанском театре, где главным действующим лицом и демоническим началом пьесы неожиданно стал Горацио; затем на сцене театра в Кельцах молодой постановщик так переставил акценты, что на первый план в качестве основного злодея вышел... Озрик. Это он в финале вручает венец Фортинбрасу, чье торжество подготовил искусной интригой.

Конечно, подобные попытки "обновить" Шекспира совершенно бесперспективны, однако еще большей ошибкой было бы отрицать вообще возможность и право режиссера проникать в глубины драматургической классики и обнаруживать в ней скрытые доселе возможности и богатства.

Такое поистине драгоценное открытие сделал Джорджо Стрелер, один из самых одаренных мастеров современной сцены. Каждый спектакль его миланского "Пикколо театра" - событие, далеко выходящее за пределы Италии: магии таланта Стрелера подвластны не только Гольдони, Гоцци или Пиранделло, но и Брехт, Чехов, Горький, а на сей раз я не могу не восхищаться его "Королем Лиром".

...Полукруглая циклорама - насыщенный воздухом горизонт, на котором возникают проблески зарниц, отсветы пожаров, клубятся дымы, ползут тучи... В сцене бури с грозным шелестом взметаются, взвихриваются металлические лепестки, усеявшие пустыню,- весь мир наполняется угрожающим, железным шумом... На этом космическом фоне разыгрывается трагический карнавал. Вся королевская династия предстает как парад ярмарочных комедиантов, как бы сошедших с рауса театра Фюнамбюль на бульваре Преступлений (вспомните фильм Марселя Карне "Дети райка"). Лир - трагический клоун в короне из позолоченной бумаги, Регана и Гонерилья - злодейки в одежде из блестящей черной кожи, в рыжем и белом париках, а Корделия, в костюме, усеянном цирковыми пальетками, своим гримом напоминает Джульетту Мазину из "Дороги" Феллини.

И вот здесь-то и заключается поразительная догадка Стрелера: тщательно изучив текст трагедии, режиссер обнаружил, что на сцене никогда не присутствуют одновременно Корделия и шут. Это позволило ему создать новую судьбу дочери короля: несмотря на смертельную обиду, она из любви к отцу решает остаться при нем, приняв облик шута. Эффект получился необычайный: благодаря глубокому гуманистическому наполнению образ Корделии стал стереоскопически человечным, а безумие Лира, не узнающего дочери под маской шута, предстает еще более волнующим.

И самое драгоценное в опыте Стрелера, что никакого насилия над текстом не понадобилось,- вспомните, у Шекспира шут появляется лишь в четвертой сцене первого акта, в то время как Корделия исчезает в конце первой сцены. Создается ощущение, что Шекспир, как опытный режиссер, дает актрисе закулисное время для преображения в образ шута. А сама четвертая сцена начинается с монолога также переодетого Кента:

"Я должен перенять чужую речь

И буду до конца неузнаваем.

Так надо для намерений моих,

Из-за которых изменил я внешность.

Ну, Кент, слугой к хозяину наймись,

Прогнавшему тебя под страхом

смерти,

И этим господину докажи,

Как велика твоя неутомимость"*.

* (Шекспир В. Полн. собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М., "Искусство", 1960, с. 448.)

Драматург как бы сам подсказывает возможность заговора двух самых обиженных и самых любящих Лира людей, решивших не оставлять его в несчастье. И если в начале этой же сцены Лир не узнает Кента, то совершенно естественно, что не разглядел он и дочь под шутовской личиной.

Так наконец становится понятным ранее ничем не объяснимое исчезновение шута из двух последних актов пьесы - ведь в четвертом вновь появляется Корделия, якобы вернувшаяся из Франции.

Знаменательно, что "Король Лир" Джорджо Стрелера появился в тот же отрезок времени, когда на экранах началась демонстрация кинематографических версий пьесы в постановках Питера Брука и Григория Козинцева.

С моей точки зрения, английский режиссер после своего блестящего спектакля что-то утерял в кинематографической трактовке. Он сохранил и такого неожиданного, мужиковатого, ладно сколоченного, а вовсе не хилого короля-помещика с крутым нравом, каким его сыграл и на сцене Пол Скофилд, а всю трагедию погрузил в, казалось, безусловную реальную среду какого-то далекого, почти мифического Севера. Фильм снимался в Ютландии, в свирепую зиму 1969 года. В массовых сценах участвовали не актеры, а датские рыбаки и крестьяне. Художник Жорж Вакевич построил декорации прямо на снегу, пластическим мотивом картины стала борьба холода с пламенем, костюмы из меха и кожи, как и вся среда, лишены какой-либо исторической конкретности. Все кругом завалено глубочайшими сугробами снега, промерзло, обледенело, и мне вдруг показалось, что в этой атмосфере как-то охладели, поостыли и страсти трагедии. На предельно аскетичной сценической площадке памятного спектакля Брука громыхание одного железного листа будило воображение зрителя больше, чем снежные заносы фильма.

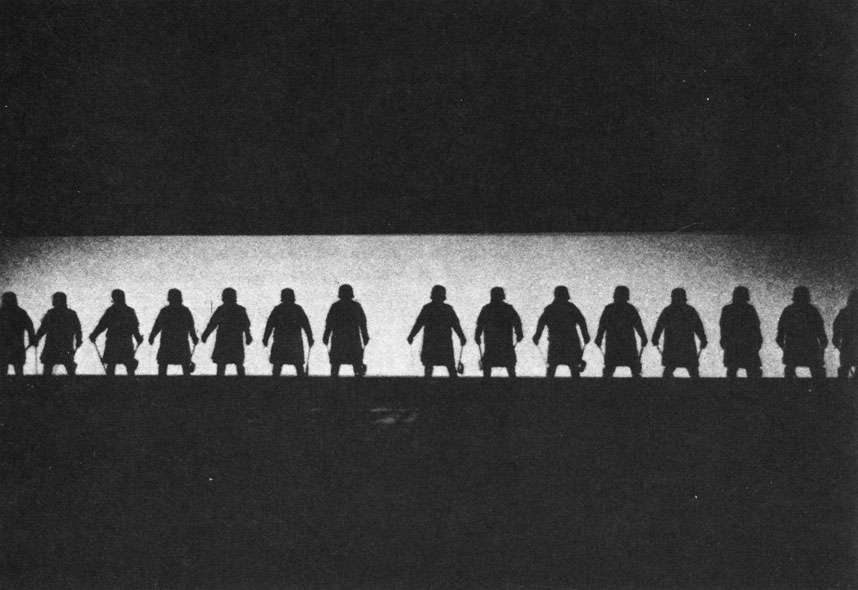

'Война Алой и Белой розы' по В. Шекспиру. Режиссер Д. Стрелер. Пикколо театр. Милан. 1965 г.

На примере этого фильма вообще интересно было бы проанализировать проблему "условного" и "реального" на сцене и экране. Может быть, тогда стали бы понятны причины слабости фильмов Питера Брука по сравнению с его почти всегда удачными спектаклями. Ведь за исключением экранизации своей же постановки пьесы Петера Вайса "Марат-Сад", где выразительно и остроумно соседствует сценическая условная среда с зрительным залом, все остальные чисто кинематографические постановки Брука ("Опера нищих", "Модерато Кантабиле", "Повелитель мух") не отличаются такой же последовательностью режиссерской трактовки, которая отмечает его театральные работы.

Теоретикам еще придется обращаться к этой проблеме, здесь же важно установить, что при любых критических замечаниях фильм "Король Лир" Питера Брука - явление значительное, хотя и уступающее версии Григория Козинцева. Так как я уже подробно разбирал его в книге "Шекспир и кино", то хочу лишь отметить, что оба режиссера в своей гуманистической трактовке трагедии Лира могли бы повторить слова американского писателя Эльберта Хаббарда о том, что в судный день бог не зачтет человеку ни медали, ни дипломы или ученые звания. Он оценит раны.

Итак, фильмы различны, как и долженствует быть произведениям подлинных больших художников, но объединяет их принципиально важное свойство - высокий разум, с позиций которого трактуют режиссеры трагедию о потере разума.

Это симптоматично, так как на противоположном фланге идет, как мы убедились на примере Тераямы, наступление искусства, воинственно провозгласившего вслед за театром "невидимым", "театрами абсурда" - торжество "театра подсознания".

Вот один из наглядных примеров. Однажды я получил следующее послание:

"Национальный театр Страсбурга приглашает вас в 1979 году в "Путешествие в страну Кафкию".

Но на билете значится адрес не театра, а "Отеля модерн", чья неоновая вывеска подмигивала на узкой улочке Брюлэ в двух шагах от Страсбургского собора.

Сотни гостей, встречаемые швейцаром в расшитой золотом ливрее, входили один за другим в холл отеля, где каждый получал ключ от предназначенной ему комнаты.

Одиннадцать грумов, мальчиков-посыльных в голубых униформах, указывали посетителям вход в бальный зал. Только почему-то у грумов - кровавый шрам над левой бровью... Командует ими некий загадочный метрдотель - Даниэль Эмильфорк.

В зале, декорированном в стиле 1930 года, пианист играет мелодии по заказу публики - к своему инструменту он прикован толстой цепью. Грумы приглашают дам на танец, распорядитель произносит команды на еврейском языке, луч высвечивает на его груди знак звезды...

На эстраде, в блестящем оранжевом платье, Милена поет: "Я провожу время в попытках удержаться от соблазна покончить с собой". Сдерживая рыдания, она читает одно из адресованных ей писем Кафки: "Мой страх - это лучшее, что есть во мне".

'Король Лир' В. Шекспира в постановке Д. Стрелера. Артист Тино Карраро в роли Лира, артистка Оттавия Пикколо в роли Шута-Корделии. Пикколо театр. Милан. 1972 г.

Для того чтобы изменить атмосферу, грумы хором запевают: "Я могу стать миллионером!" - приплясывая, как в дешевом бурлеске.

Метрдотель предлагает всем присутствующим разойтись по своим комнатам. Оставшись наедине в пустом гостиничном номере, где на стенах красуются морализующие правила поведения и пожелтевшие пейзажи старой Праги, каждый наблюдает, что происходит на дворе, где только что начался дождь... Там, под триумфальный марш невидимого оркестра, появляются двое бродяг и люди в белых санитарных халатах.

Стук в дверь... В вашу комнату входит грум и сообщает на ухо тихим голосом условия ужасной казни, к которой вы приговорены, и показывает две тонкие иглы - вот именно такими вам проткнут глаза...

Во дворе тем временем из мусорной машины вываливается актер в гриме Чаплина, и молодая блондинка играет в его честь соло на трубе. Но эта идиллия не устраивает метрдотеля, и он натравливает на Чарли огромного пса-волкодава. Трубачка над телом Чаплина исполняет траурный марш.

Зрители, скопившиеся у окон и понимающие, что представление, видимо, закончено, выходят из комнат, но долго и тщетно стараются найти выход: они блуждают по никуда не ведущим коридорам и лестницам, натыкаются на кокетливую брюнетку, пытающуюся соблазнить судью в горностаевой мантии, наконец, находят узкую дверь за спиной консьержа и оказываются на мокрой улице...

Это "Воображаемое путешествие в Кафкию" организовали Андре Энгель и Бернар Потра, зарабатывая на послевоенной популярности писателя, философию которого можно отрицать, но чья трагическая и нищенская жизнь была предельно искренней и отнюдь не рассчитанной на "эпатаж" избалованной элиты, нуждающейся в сильных потрясениях.

Это для такой же снобистской аудитории писал одаренный испанский драматург Арабаль, сознательно растративший свой талант на использование собственной незаурядной биографии: мальчиком он бежал в Париж от франкистской диктатуры, изуродовавшей его семью (отец - предатель, мать - умерщвлена фашистами).

Поэтому его фильмы (он пробовал стать и кинорежиссером) переполнены людьми испражняющимися, окровавленными и измученными сексуальными комплексами.

В своем манифесте он так и провозгласил: "Я использую образы и сцены, предназначенные наводить панику на зрителей и травматизировать их психически и физически. Я горячий сторонник жестких терапевтических методов, усыплений и сеансов электрошока". В частичное оправдание Арабаля можно привести его заключительные слова: "Тот, кого называют "безумным",- это нормальное существо, которое восстало против окружающей его сумасшедшей атмосферы"*.

* ("Magazine literaire", Paris, 1973, N 78, p. 78-79.)

По крайней мере это искренне, хотя и отнюдь не ново, ибо задолго до него изобрел "театр жестокости" талантливейший Антонен Арто, кончив свою тоже многострадальную жизнь в доме для умалишенных.

Еще в 1933 году Арто опубликовал "Первый манифест "театра жестокости", где декларировал:

"Идея жестокости, доведенная до крайнего своего выражения, должна обновить театр... Театр может снова обрести себя, если он позволит зрителю воплотить его сны в реальность, утолить в нем жажду к преступлению, выявить его эротические устремления, его одичание, его химеры, возбудить чувства утопичности жизни и ее проявлений вплоть до каннибализма, и все в формах не иллюзорных, а глубоко проникающих внутрь... Зритель поверит в театральные сны... если ему позволят пробудить в себе магическую реальность, которую можно познать лишь через ужас и жестокость"*.

* (Artaud A. Theatre et son double. Paris. Ed. Gallimard, 1964, p. 132-133, 141.)

До второй мировой войны эти эскапады талантливого актера театра и кино (мы запомнили крупные планы его выразительного лица с исступленным взглядом в фильме Дрейера "Страсти Жанны д'Арк" и в роли Марата у Абеля Ганса в "Наполеоне") тогда казались настолько безумными, что на призыв о материальной помощи для организации труппы откликнулись лишь очень немногие из деятелей французской культуры.

Следует признать, что в какой-то доступной для художника мере интуиции устремления Антонена Арто оказались предчувствием уже не театральных, а реальных проявлений жестокости и ужаса, не только на полях битвы, но в нацистских концлагерях, в теории и практике "выжженной земли", в истреблении "неполноценных наций", в газовых камерах - словом, во всех тех злодеяниях, что вскоре принесли человечеству фашистские палачи и их идеологи.

Но я не случайно упомянул о манифестах Арто: в них содержались и прогнозы тех новаций, которые получили широкое распространение в современных зрелищных тенденциях за рубежом - ведь он там один из первых призывал, не зная о достижениях и опытах советского театра, к обновлению сценических форм.

Он писал: "Мы заменим разделение сцены и зала единым местом, где уничтожим все барьеры, препятствующие театру "прямого воздействия"...

Действие будет разворачиваться в разных углах зала, публика будет следить за ним на вращающихся стульях, размещенных посередине... Декорации не нужны... Для иероглифических персонажей будет достаточно ритуальных костюмов, манекены десятиметровой вышины изобразят бороду Лира во время бури, музыкальные инструменты в рост человека и предметы непознанного значения и невиданной доселе формы заполнят сценическое пространство... Для него не нужно привычного театрального помещения, мы разыщем заброшенный ангар или сарай и перестроим его согласно конструкции каких-либо священных мест... вроде храмов древнего Тибета"*.

* (Artaud A. Theatre et son double, p. 148. )

Увы, мечтам Антонена Арто если и суждено было сбыться после войны, то в том исковерканном виде, что неизбежен в мире, где жажда сенсации и наживы главенствует над законами искусства.

И тогда вместо тибетского храма возникает публичный дом, как в "стране Кафкии"; у Арабаля персонажи копошатся на свалке нечистот и на кладбище искореженных автомашин; Беккет запихивает своих персонажей, стариков родителей, в мусорные урны или закапывает героиню по горло в песок, а у Ионеско все комнатное пространство заполняет разросшийся до гигантских размеров человеческий труп.

Но справедливость требует также признать, что некоторые прогнозы Арто позже осуществились отдельными деятелями прогрессивного театра, ищущими новых средств выразительности и разрыва с мещанскими и бульварными предприятиями.

К примеру, парижская труппа "Театра Солнца", руководимая Ариадной Мнушкиной, с многолетним опозданием, но все же успешно использовала опыт таких спектаклей, как "Разбег" Ставского, "Железный поток" по Серафимовичу или "Аристократы" Погодина в Реалистическом театре Охлопкова тридцатых годов. Разместившись в заброшенном помещении Венсенского порохового склада, она показала две композиции о французской революции - злободневный "Золотой век" и антифашистский "Мефисто" (по роману Клауса Манна),- действие которых разворачивалось среди зрителей и при их активном участии.

Труппа театра 'Врэд энд Паппет' ('Хлеб и куклы'. Режиссер Петер Шуман) показывает свой антивоенный спектакль на сцене университетского городка в Париже

Манекены, маски и огромные куклы участвуют в уличном представлении американца Петера Шумана "Наше воскрешение", где причудливо переплелись традиции средневековых народных мистерий с острополитической тематикой о стачке нью-йоркских уборщиков мусора и истреблении индейских племен. Итальянец Лука Ронкони для своего "Неистового Роланда" использовал железные конструкции ныне разрушенного "чрева Парижа", так же как в свое время Эйзенштейн вынес "Противогазы" С. Третьякова в подлинные цеха завода.

Но самая активная экспансия началась из-за океана - американский режиссер Роберт Уилсон, потерпев финансовое крушение у себя на родине, ринулся на завоевание Европы.

Первый раз, в 1971 году, когда он привез спектакль "Взгляд глухого", Париж оцепенел от зрелища, которое длилось семь часов без одного слова (так как его труппа состояла в основном из глухонемых) и без антракта. Тотчас на него откликнулся Луи Арагон, в форме письма к ныне покойному Андре Бретону (бывшему союзнику в юном увлечении сюрреализмом и дадаизмом), где он приветствовал разрушение отживших форм театра.

Молодой и киногеничный (он похож на голливудскую звезду) Боб Уилсон заявил самоуверенно, что никогда раньше не слыхал имени французского поэта, но что тот хорошо понял, какие задачи ставит он перед своими "операми", как он их окрестил. Его следующая постановка, "Увертюра", длилась двадцать четыре часа без перерыва. Зрители уходили, приходили, спали, обедали и вновь возвращались, ни один из критиков не смог описать, что происходило на сцене, что, впрочем, невозможно было не только по причине физической усталости рецензентов, но и потому, что все зрелище оказалось намеренно лишенным смысла.

В 1974 году Уилсон показал новый опус, "Письмо для королевы Виктории", а в 1976 году на фестивале в Авиньоне произвел очередную сенсацию, продемонстрировав оперу "Эйнштейн на пляже", длящуюся всего только пять часов (также без антракта), но в которой как бы сконцентрировались стержневые особенности эстетики режиссера.

Критик еженедельника "Юманите диманш" Мишель Буэ сформулировал ее в следующих строках: "В действии нет больше логики, покончено с психологией и "диктатурой слова", традиционная драматургия взлетела на воздух. Вместо нее Боб Уилсон предлагает "театр подсознания", великолепную фантазию бессмысленных, алогичных картин, таких, какие возникают на экране наших сновидений. Воспоминания, миражи, наваждения - вот образы, которые Уилсон нанизывает один за другим, и они ничего не обозначают. Актеры жестикулируют или застывают в неподвижности, говорят или молчат, поют или танцуют, часами вращаются друг вокруг друга... Кто есть кто? Что они делают? Что нужно мне понимать? Ничего. Каждый может толковать вольно, ведомый лишь своим безудержным подсознанием. Уилсон оставляет нам полную свободу. Определить жанр его спектаклей - бесполезная попытка. Это так же, как если бы попробовали описать некоторые из ваших снов,- они все равно ускользают из той словесной клетки, в которую вы собирались их заключить"*.

* ("Humanite Dimanche", 1978, N 103.)

В опере "Эйнштейн на пляже" нет ни пляжа, ни Эйнштейна, если не считать скрипача-солиста в маске, отдаленно напоминающего облик ученого. Вместе с восемью другими музыкантами он аккомпанирует дюжине хористов, старательно выпевающих цифры от единицы до восьми; это длится двадцать минут, во время которых ничего больше не происходит, только две актрисы, стоя на двух столах, ритмично двигают руками. Считается, что музыка написана Филиппом Глассом, постоянным композитором Уилсона, а танцы поставлены Эндрю де Грогом и все они вместе реализуют принцип "варьируемого повтора", на котором зиждутся "оперы" американца.

В "Эйнштейне на пляже" трижды повторяются темы: поезд - суд - ракета в космическом пространстве. Они перекликаются между собой визуально и даже по содержанию, если вообще можно говорить о содержании в этом обдуманно бессодержательном зрелище. Если вначале ребенок запускает с металлической башни бумажные самолетики, то в конце взлетает в небо миниатюрная ракета.

Пластический мотив поезда, в виде огромного макета паровоза старинной конструкции, томительно медленно (в течение восьми минут!) выползающего на сцену в первой картине, в последней дублируется таким же движением автобуса современной обтекаемой формы. В сцене суда внезапно возникает кровать гигантских размеров (десять метров на четыре), становящаяся дыбом, а затем под влиянием острого светового луча трансформирующаяся в парусную лодку (!) и исчезающая за горизонтом.

Третья тема разворачивается в космической капсуле, где балет исполняет некий "танец времени", затем свет преображает сцену в гигантский щит управления, на котором мигают в геометрическом рисунке, столь похожем на "оптические" опыты Васарели, сотни электрических лампочек, а на этом фоне механически передвигаются через все сценическое пространство фигуры двух людей, заключенных в стеклянные скафандры,- они ритмически принимают то горизонтальное, то вертикальное положение.

"Движение, пространство, время - три основных понятия, из которых Уилсон создает свой театр мечты" - так формулирует западногерманский критик Рената Клетт в своем репортаже с тридцатого Авиньонского фестиваля работу Уилсона и продолжает:

"Три измерения соотносятся друг с другом, реагируют друг на друга, следуя точному расчету. На этот раз наряду с прославленными замедленными движениями можно увидеть и быстрые, почти лихорадочные жесты, нарастающие, убыстряющиеся, доходящие до какого-то буйного ритма, как, например, танец Люсиндии Чайлдс, в котором одни и те же движения вперед и назад в течение получаса меняют различные темпы... Здесь разрабатывается эстетика абстрактная, геометрическая, холодная (напоминающая полотна Мондриана) и тем не менее обладающая громадной чувственной силой, силой внушения. Технический, почти научный подход Уилсона к эстетике и его интуиция, основываясь на визуальных, быстро сменяемых структурах, создают театральный мир, замкнутый в самом себе и тем не менее воспроизводимый и строго рассчитанный. Почти физически ощущаешь красоту абстракции, гармонию технических процессов, превращение расчета в сомнамбулизм. Показываемое - не история, не действие в обычном смысле, это образная архитектура, игра с временем и пространством, чистая эстетика - можно сказать, искусство для искусства"*.

* ("Theater heute", Hannover, 1976, Oct., N 10.)

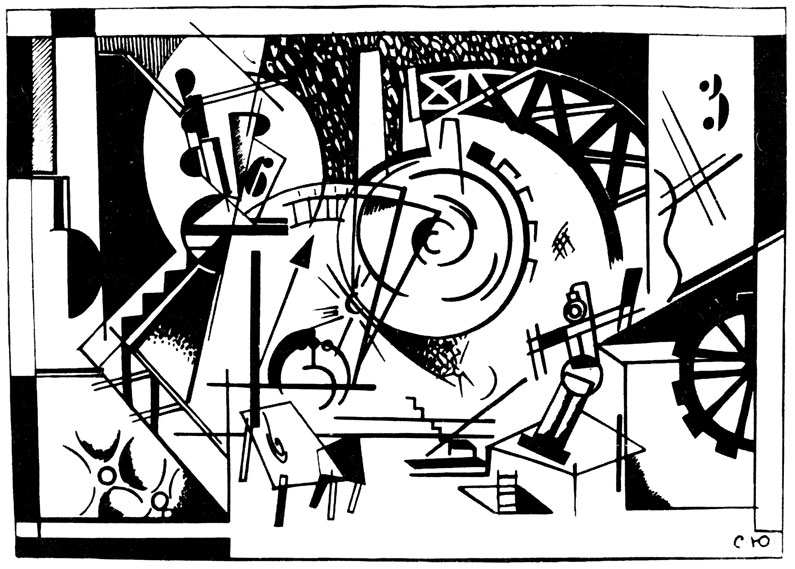

'Газ' Г. Гейзера в Ленинградском Большом драматическом театре. Художник Ю. Анненков. 1922 г.

Это точное определение внезапно, словно на машине времени, перенесло меня не в будущее, в которое как будто звал американский режиссер, а в глубокое прошлое.

В декабре 1913 года, то есть свыше семидесяти лет назад, в дореволюционной России, в тогдашней столице Санкт-Петербурге, состоялся первый спектакль "Театра русских футуристов".

Он сложился из трагедии "Владимир Маяковский", где в главной роли выступал сам поэт, и оперы "Победа над солнцем" на музыку М. Матюшина и в декорациях К. Малевича. Хотя текст оперы, сочиненный А. Крученых, был образцом "зауми", но даже это "самовитое слово" звучало, пожалуй, разнообразнее, чем выпевание цифр и невнятное бормотание в спектакле Уилсона.

Что же касается принципа "визуально быстро сменяющихся структур", позволяющих "физически ощущать красоту абстракций", то оказывается, что и здесь Уилсон неудачно соперничал с Колумбом. Еще в 1921 году в революционном Петрограде на страницах номера второго журнала "Дом искусств" художник Юрий Анненков опубликовал свой тогда нашумевший манифест абстрактного театра. В нем мы, в частности, могли прочесть:

"Театр в основе своей - динамичен... Театр подобен экспрессу... Художественно организованное, то есть ритмически организованное движение - представляет собою театральную форму... Актер на сцене перестает быть человеком... он входит в состав действия, если театру это понадобится, наравне с машинами, как некий аппарат движения, разный от них лишь наличностью более тонких нюансировок, как скрипка отличается от рояля... Подлинное театральное зрелище - прежде всего беспредметно... Во всем пространстве сценической коробки нет ни одного момента покоя. В этом буйстве, скованном ритмом движений, сливается все: взмахи железа, дерева, проволоки, пружины машин; трепетания человеческого тела, которое вы не узнаете, и бег цветосветовых лучей"*.

* (Анненков Ю. П. Театр до конца.- "Дом искусств", 1921, № 2, с. 70, 71, 72.)

Самое любопытное, что эта прокламация не осталась только на бумаге: 7 ноября 1922 года художник реализовал ее основы на практике, сочинив "сценическое оформление" к пьесе "Газ" немецкого экспрессиониста Георга Гейзера на сцене Ленинградского Большого драматического театра. Теоретик театра, критик и драматург Адриан Пиотровский тогда же подвел итог этому эксперименту: центральная для его (Анненкова) театропонимания мысль о "театре чистого метода", где все движется: вещи, декорации, люди,- мысль эта обрела себя. Получилась своеобразная эксцентрическая трагедия. Если позволено из успеха отдельной постановки выводить обобщенную формулу, то формулой этой будет серьезная и строгая современно-патетическая мысль на языке чистых театральных форм.

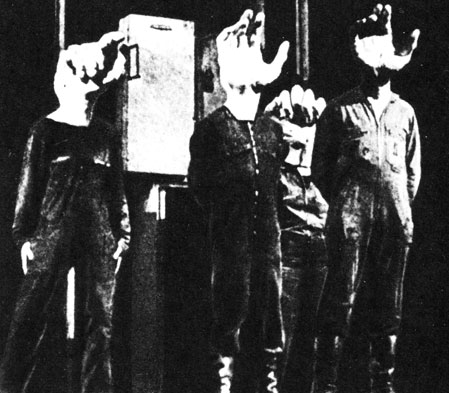

Артист Н. Музалевский в спектакле 'Газ'. Зарисовки Сергея Юткевича. 1922 г.

Конечно, не только исторической неосведомленностью, но и более сложными причинами, из которых главной, несомненно, является общий кризис "общества потребления" и как следствие растерянность, охватившая часть радикальной интеллигенции и молодежи после спада студенческого движения шестидесятых годов, можно объяснить возросшее влияние концепций Уилсона на некоторые авангардистские полупрофессиональные и любительские труппы Европы и Америки. В продолжение двух последних десятилетий многие театры мира так или иначе испытывали влияние мощной эстетики Бертольта Брехта, но отнюдь не у всех хватило мужества следовать до конца его примеру - вопросы неизбежно перерастали границы поисков средств выразительности, перед художником вставала проблема политического выбора.

Американский критик Филипп Боноски этот процесс в США характеризовал так:

"Своим постоянным стремлением ко всему "новому", "революционному", "экспериментальному" они отчаянно пытаются уйти от главной темы, продиктованной самим временем, и, вместо того чтобы поднять эту столь насущную тему,- они предпринимают все от себя зависящее, чтобы упрятать ее поглубже; вместо того чтобы вселить веру, обнадежить,- они погрязли в стилизованной безнадежности; вместо того чтобы попытаться понять, как реально живут люди в современном мире,- они цепляются за все патологическое, ненормальное, заставляя зрительный зал поверить в конец Вселенной"*.

* (Боноски Ф. Две культуры. М., "Прогресс", 1978, с. 122.)

Такие коллективы, как "Ливинг-тиэтр", нью-йоркская "Ла-Мама", "Театр невероятного регтайма", парижский "Циркус-магикус", множество студенческих театров, то попадали под влияние модных веяний фрейдизма, то заражались "абсурдизмом" Ионеско или Беккета,- примером колебаний мог служить даже и такой давно сложившийся и профессиональный коллектив под руководством Жана-Луи Барро, где народное зрелище по мотивам Рабле сменилось псевдоинтеллектуальным штукарством Маргарет Дюра.

В Западной Европе лишь Национальный Народный театр под руководством Роже Планшона и Патриса Шеро в Лионе и "Театр Солнца" Ариадны Мнушкиной в Париже, не говоря, конечно, о "Пикколо-театре" Стрелера, являлись подлинными продолжателями пути, прорубленного Брехтом.

Теперь в открытую борьбу с ними вступил Боб Уилсон, и вышеупомянутый критик Мишель Буэ точно определил его позицию: "Этот театр не претендует ни на какую политическую роль... Социальную функцию искусства он отрицает - в основе своей это театр принципиально антибрехтовский"*.

* ("Humanite Dimanche", 1978, N 103.)

Действительно, воинствующая "подсознательная" режиссура Уилсона противостоит во всех компонентах, и прежде всего политически, высокой сознательности искусства Брехта. Растерявшиеся или плохо теоретически вооруженные "авангардисты" вольно или невольно пытались притупить идейное острие постулатов Брехта, в частности односторонне трактуя "эффект очуждения". Но сам Брехт в своих полемических "Фрагментах к третьей ночи "Покупки меди" дал точный ответ:

"Завлит. А разве сюрреализм в живописи не использует все тот же эффект очуждения?

Философ. Конечно. Эти сложные и утонченные художники выступают как бы в роли примитивных адептов нового рода искусства. Они стремятся шокировать зрителя, тормозя, нарушая, дезорганизуя его ассоциации, например пририсовав к женской руке вместо пальцев глаза... Правда, сплошь и рядом эти картины являются лишь реакцией на полную никчемность функций людей и предметов в наше время, иными словами, они выявляют тяжкое функциональное расстройство, которым страдает эпоха...

Завлит. А почему ты считаешь подобное использование эффекта очуждения примитивным?

Философ. Потому что в этом случае парализована общественная функция этого рода искусства, вследствие чего и само искусство перестает играть какую-либо роль. Воздействие его исчерпывается удивлением, вызванным шоком, о котором я говорил"*.

* (Брехт Б. Театр, т. 5, полутом 2-й. М., "Искусство", 1965, с. 378-379.)

К этому стоит добавить еще одну формулировку Брехта, из его "Малого органона":

"Нам нужен театр, не только позволяющий испытывать такие ощущения и возбуждать такие мысли, которые допустимы при данных человеческих отношениях, в данных исторических условиях, но также использующий и порождающий такие мысли и ощущения, которые необходимы для изменения исторических условий"*.

* (Брехт Б. Театр, т. 5, полутом 2-й. М., "Искусство", 1965, с. 199.)

Итак, идеологическое сражение в полном разгаре, о чем свидетельствует, в частности, и появление на том же Авиньонском фестивале зрелища, открыто полемизирующего с "Эйнштейном на пляже".

Молодой и доселе неизвестный в Европе турецкий режиссер Мехмет Улусоу в содружестве с художником Арсланом показали спектакль под явно вызывающим, задорным названием "В ледяных водах эгоистического расчета" - воинствующий театральный "коллаж" из текстов Карла Маркса, Маяковского, Брехта, Джека Лондона и... Мопассана.

Они декларировали свое первоначальное желание осуществить примерно то, о чем мечтал и Сергей Эйзенштейн,- постановку целиком если не "Капитала", то хотя бы "Коммунистического манифеста", но на сей раз были вынуждены ограничиться лишь частью текстов Карла Маркса*.

* (Мехмет Улусоу со своей кочующей труппой "Театр свободы" осуществил ряд спектаклей, в том числе "Волшебное облако" по Хикмету, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по Рабле, "Мертвые души" по Гоголю, "Кавказский меловой круг" Б. Брехта.)

Актеры труппы 'Театра Свободы' играют агитколлаж 'В ледяных водах эгоистического расчета'. Режиссер Мехмет Улусоу. Франция. 1975 г.

На сцене - грандиозная фантасмагорическая декорация - многоярусное нагромождение тридцати холодильников: в них по ходу действия пытаются укрыться представители буржуазии от наступающих сил революции. Капиталист, словно выпрыгнувший из "Окон РОСТА" или с эстрадных подмостков "Синей блузы" двадцатых годов, восседает в фаянсовой ванне, слуги во фраках поливают его водой из кувшинов, как и полагается по традициям клоунских антре.

Кстати, театральные веяния действительно свободно кочуют по свету: Мехмет Улусоу, конечно, мог и не знать, что еще в 1964 году мы с режиссером Марком Захаровым тоже усадили в облупленную ванну брехтовского "антигероя" Артура Уи на сцене Студенческого театра МГУ.

А здесь, в вышине, на туго натянутой цирковой сетке, два протагониста, в острых лучах прожекторов, отбрасывая причудливые тени, как от воздушных гимнастов в полете, читают строфы Маяковского, не стыдясь открытого агитационного пафоса.

Когда же звучат слова Маркса о капитализме, превращающем человека в товар, из мира холодильников появляется вереница актеров в рабочих комбинезонах, но вместо голов у них огромные руки из папье-маше.

Рената Клетт, которую вряд ли можно заподозрить в симпатии к политическому театру (судя по ее комплиментам в адрес Уилсона), все же вынуждена была так закончить описание спектакля турецкого режиссера:

"Весь вечер ощущается как гимн коммунизму, в завершение на стене папского дворца появляется проекция гигантского портрета Маркса. Улусоу использует все театральные стили и приемы, имеющиеся в его арсенале,- театр человеческого тела в духе Гротовского, китайские тени, пение под аккомпанемент джаза, кинопроекцию, а также иронические приемы очуждения (буржуазия танцует на лыжах вальс под снегопадом из обрывков бумаги, которые мистраль гонит по всему огромному двору*.

* (Кстати, как не вспомнить и вихрь конфетти в эпизоде снежной бури в "Аристократах" - спектакле Николая Охлопкова по пьесе Погодина в Реалистическом театре (Москва, 1932).)

Дикая, полная разнообразия песнь об истории классовой борьбы и необходимости революции, напоенная поэзией и коммунизмом. Сила творческого воображения Улусоу колоссальна, она совершает поразительное чудо превращения политического сочинения в яркое театральное зрелище без назойливости и жесткой дидактики. Теория и поэзия соединяются в страстное, патетическое театральное зрелище. Настоящее событие"*.

* ("Theater heute", 1976, oct., N 10.)

Так на ринге Авиньона выиграли брехтовцы бой у адептов психоделического "шоу". Но все не так просто,- сражения продолжаются на разных фронтах.

Случилось, что как раз примерно в этот период я жестоко поссорился с некоторыми моими парижскими друзьями. Мало того, что разошлись мы в оценке влияния Уилсона на современный театр,- дернула меня нелегкая с похвалой отозваться о работах мексиканских мастеров настенной живописи. Несколько лет назад мне удалось воочию встретиться с потрясающими по экспрессии фресками Ороско, собственноручно расписавшего библиотеку в Дортмундском университете США, а перед этим познакомился я, тоже не по репродукциям, с университетским и другими комплексами в Мехико, где в союзе с архитектурой выступили такие "брехтовцы" социального пластического искусства, как Диего Ривера, Сикейрос и О. Хиггин, с плеядой своих подмастерьев.

"Прости, старина, за откровенность, но ты устарел и отстал от жизни,- сказал, покровительственно похлопав меня по плечу, один из приятелей, видный французский интеллектуал.- Все эти хваленые мексиканцы занимаются не живописью, а плохой литературщиной. Видно, твои мозги сильно пропылились в атмосфере того, что у вас по-прежнему продолжают упрямо называть социалистическим реализмом... Советую - пойди проветрись..."

И я пошел. Пошел по знакомым маршрутам бесчисленных парижских картинных галерей в попытке понять, чем дышит сегодня не "литературная", а подлинная живопись. Увы, устарелой оказалась также и моя терминология - меньше всего я встретился с тем, что привык называть "картиной" или вообще произведением изобразительной культуры.

Из отзывов прессы я уже знал, что недавно произошло сенсационное событие: художник Клейн объявил о рождении нового, "телесного" искусства и оно молниеносно вошло в моду, обогнав "гиперреализм", "экспрессионистический абстракционизм", "оп-арт" и все разновидности "концептуализма".

"Изобретение" Клейна состояло, во-первых, в том, что он творил не в тиши мастерской, а публично, под музыку и в присутствии специально приглашенной аудитории (особенно журналистов!), а во-вторых, писал он не обычными кистями или мастихинами, а... человеческими телами.

Для этой цели он нанимал натурщиц (или приглашал желающих прославиться знакомых подруг), раздевал догола и на глазах благоговейных и изумленных зрителей заставлял девиц вымазываться с ног до головы жидкой краской всех цветов радуги. Затем он окутывал их в полотно так, чтобы на нем отпечатывались следы или контуры их фигур, а затем, развернув полотно, демонстрировал как образец нерукотворного "телесного" искусства.

Однако последователи Клейна сочли его новаторство слишком конформистским и пошли значительно дальше. Они подхватили лозунг "тело более выразительно, чем традиционные материалы" и в галерее Стадлер выступили еще более впечатляюще.

Герман Нитч подвесил на крючке коровью тушу и, вооружившись ножом мясника, предложил посетителям любоваться, как он будет ее свежевать. Проделывал он это довольно неумело, но азартно копался в кишках, обрызгивая кровью себя и окружающих. Однако то была лишь кровь безвинного животного, а вот неподалеку сухощавая Джина Пан резала сама себя бритвой, а коротконогая Крис Бурден, оголившись, обмазывала себя вазелином, а затем каталась в какой-то горящей массе, распластанной на полу. Зато рядом Джоан Цонас предавалась действительно невинной забаве - она тоже, как говорится, в чем мать родила, фигурировала в разных ракурсах перед системой зеркал.

Над всеми этими динамическими адептами "телесного" искусства неподвижно возвышалась, сидя за столиком, прославленная мадам Солей, что по-французски звучит - госпожа Солнце. Как, вы не знаете, кто такая мадам Солей и почему она выставляет сама себя как драгоценный экспонат, может быть, равный по значению и популярности лишь Джоконде из Лувра?

Мадам Солей - это профессиональная пифия или, если хотите, Кассандра XX века: она составляет гороскопы, предсказывает по звездам судьбы не только президентам и королям, министрам и полководцам, банкирам и поэтам, но и простым смертным, как и полагается в нашу демократическую эпоху. Она также предвещает всему человечеству грядущие катаклизмы, радости и беды, дает советы пенсионерам и новобрачным, рабочим и миллионерам - и все это проделывает, как и подобает в эру научно-технической революции, в специальной программе по радиостанции "Европа номер один", еженедельно, регулярно и громогласно.

Теперь эта пророчица с внешностью парижской консьержки находится в зените богатства и славы, поэтому согласилась она выставить свои, правда, уже несколько отяжелевшие, но все еще внушительные формы как непререкаемое свидетельство "телесного" искусства.

Признаться, я вышел из галереи несколько ошеломленным и, чтобы привести в относительный порядок свои новые впечатления, смешанные теперь с действительно, видимо, устаревшими канонами, стал бродить по малолюдным улочкам Латинского квартала.

Здесь было мало книжных лавок и галерей, но неожиданно одна из них остановила мое внимание - ее узкая витрина примостилась словно в щели между двумя домами. За стеклом красовалась, размером больше человеческого роста, фигура бессмертного рыцаря Ламанчского. На сей раз его долговязый силуэт был не вылеплен из гипса и не отлит в бронзе, а искусно сконструирован из каких-то осколков железного лома, словно моделью для целого послужила деталь - медный тазик для бритья с отбитым краем, тот самый, что почудился рыцарским шлемом странствующему кабальеро. Он был одинок, рядом с ним не оказалось Санчо Пансы: угловатая, резкая фактура материала не годилась для округлого, мягкого тюфяка - оруженосца.

Я вошел в галерею - в ней не было посетителей. На мое приветствие кивком головы ответил молодой испанец, видимо сам скульптор. Он сидел, поджав худощавое колено под самый подбородок, его поза и пронзительный взгляд угольно-черных зрачков напоминали акробатов и комедиантов раннего Пикассо либо даже самого мастера в юности.

Но самое удивительное открылось вокруг: галерея была заполнена, я бы даже сказал - забита Дон Кихотами всех размеров, от маленьких статуэток до выросших аж до потолка. Все они были из железа, но ни один не повторял другого - такого разнообразия, при единстве мотива и материала, я никогда не встречал: это выстроились целые полчища рыцарей Печального Образа, все разные и в то же время единые в стремлении вести бой за честь и справедливость.

В галерее не было каталога с именем художника, не обозначены и цены, впрочем, какой же из меня покупатель, с моими "командировочными", а, признаюсь, меня разбирало сильное желание увезти с собой хоть одного, хоть самого миниатюрного железного рыцаря в страну, где его сочинитель издавна вошел в плеяду досточтимых соратников в битвах за истинную человечность. Видимо, художник понял, что клиент я никудышный, но, может быть, оценил то молчаливое восхищение, с которым я осмотрел его творения, и, как мне показалось, более приветливо кивнул на прощание.

Я шагал по бульвару Сен Жермен де Пре окрыленный, за мной летели по воздуху, как на полотнах Шагала, мои спутники - Сервантес и Шекспир, Брехт и Маяковский; все они станут свидетелями спора, который я выиграю сегодня у моих противников - ведь у меня в руках появилось неотразимое оружие: против искусства "телесного" вновь встало искусство духовное. Оно существует, дышит, сражается. И несть ему конца.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'