"Единодержавная царица трагической сцены"

Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, и, может быть, только об ней...

А. Пушкин

Единодержавная царица трагической сцены

Екатерина Семеновна Семенова была, по идеалам того времени, красавица. Ее уподобляли греческим богиням, неизменно воспевали ее лицо, фигуру, подобную торсу античной статуи. Густой синеве выразительных глаз сочиняли мадригалы. Обаянию мелодичного голоса поддавались даже недруги. Богатству артистического воображения, умению вживаться в страсти героинь, величавости поступи и жестов, неизменно вдумчивому высокому искусству исполнения при наличии пылкого темперамента удивлялись многие современники. Знатные театралы, сидящие в первых рядах кресел, выказывали ей свое благоволение. Партер восторженно рукоплескал. Раёк неистовствовал.

Слава сопутствовала ей с первых шагов на сцене. А сделала она эти шаги опять-таки с помощью все того же Ивана Афанасьевича Дмитревского. Семенова была последняя его ученица. Он считал ее лучшей из всех.

В 1802 году Дмитревский был удостоен чести стать действительным членом Российской академии. Будучи принят туда третьего мая этого года по рекомендации ее председателя А. А. Нартова, 21 июня Дмитревский произнес перед ее членами речь. Он говорил, что стремится "распространить в отечестве... все красоты и важность российского слова, утвердить истинный вкус в стихотворстве и красноречии, преподать полные правила во всей словесности и совершенное в письменах просвещение устроить...". Речь эту можно считать творческим кредо Ивана Афанасьевича, которому следовал он неуклонно и в стенах Петербургского театрального училища, за воспитанниками которого по-прежнему наблюдал зорко.

По-видимому, совсем не случайно под особой опекой его оказалась юная Екатерина Семенова (или, как чаще ее называли по обычаю тех лет, Катерина). Принята она была в театральную школу тогда, когда Дмитревскому еще официально вменялось в обязанность быть главным надзирателем за актерами и воспитанниками.

Каким образом появилась там десятилетняя Катенька Семенова, до сих пор не удалось выяснить ни одному из ее биографов. Почти все они сходятся на том, что числилась она дочерью бывших крепостных смоленского помещика Путяты. Путята будто бы подарил ее родителей - дворовых Дарью и Семена - в благодарность за обучение своего сына преподавателю Кадетского корпуса, исправлявшему там одно время секретарскую должность, Прохору Ивановичу Жданову. Тот был "человек умный", а "вышел из поповичей". Где-то, скорее всего, в начале 1790-х годов он дал вольные Семену и Дарье, а также их дочерям - старшей Екатерине и младшей Нимфодоре. Екатерина (родившаяся 7 ноября 1786 года) и Нимфодора, по-видимому, не были родными дочерями Семена и имели разных отцов. Вполне возможно, что Семен, дав им свое отчество, а следовательно, и фамилию, лишь прикрыл "грех" крепостной Дарьи.

Биография Екатерины Семеновой и ее младшей сестры - Нимфодоры мало-мальски начинает проясняться лишь с поступления их в театральную школу: Екатерины- в 1796 году, а Нимфодоры - чуть позже.

Но и здесь много неясного. Даже точного адреса, где помещалось театральное училище между 1795 годом (когда выехало оно из стен Большого театра) и 1805-м (когда въехало в приобретенный у портного Кребса дом между Офицерской ул. и Екатерининским каналом, неподалеку от Львиного мостика), в архивном фонде дирекции императорских театров найти не удалось.

Известно лишь, что за бытом воспитанниц надзирала супруга бывшего содержателя итальянского театра, перешедшего в ведомство дирекции придворных трупп, предприимчивого Казасси. Он-то и предложил утвержденный в 1792 году дирекцией следующий "план":

"Воспитанники театральные, все вообще, должны учиться музыке, танцевать, по-русски порядочно писать и читать, также, если заблагорассудится, и по-французски... Мы сами были так воспитаны. Все обучаются музыке и танцевать, и некоторые, по способности, обучались петь и искусству актера... Если воспитанник обучался искусству актера и найдется неспособным, то может быть, будет изрядно танцевать; если же он и тут не успеет, то, уж конечно, он будет музыкант; и таким образом может дирекция дойти до того, что будет воспитывать в школе не понапрасну, и кто, конечно, выйдет на жалованье порядочный человек, а не повеса, потому что во время бытности своей он в училище почти не имел праздного времени".

По расписанию, предложенному Казасси, воспитанники должны были обучаться "по-русски" два часа, танцам - два часа, после обеда отдавать музыке с вокалом два часа и "искусству актера" - два часа. Кроме того, если понадобится, вечером выступать в качестве статистов в театре. По мнению Казасси, таким образом, ежели они будут "меньше праздны, то меньше и замыслов дурных будет".

Более всего в младших отделениях обращали внимания на танцы. Балетному искусству учили с малолетства. Им воспитанники занимались с раннего утра. Если же по истечении двух лет они оказывались неспособны к "танцеванию", то их начинали усиленно учить "акциям и декламации", т. е. драматическому искусству. А уж если и здесь они не проявляли себя, тогда делали из них музыкантов оркестра, костюмеров, портних, "махинистов", бутафоров, обязанных прослужить после окончания школы в театре не менее десяти лет.

Екатерина Семенова была способна ко всем сценическим дисциплинам. Она прекрасно танцевала, неплохо пела. Но больше всего проявился в ней талант к "акциям и декламации". Иначе вряд ли бы на нее обратил внимание Дмитревский.

Правда, вначале драматическому искусству ее учил превосходный комический актер Василий Федорович Рыкалов. По мнению Дмитревского, он принадлежал к тем "комедиантам", которые могли бы с честью стоять в первом ряду с лучшими комиками французской сцены. Сам же Иван Афанасьевич, возглавляя и труппу и училище до 1799 года, обучал старших учеников. Но и младших не выпускал из виду. А затем, будучи уже на пенсии, стал в 1802 году заниматься с Семеновой персонально. Выбор его и на сей раз оказался безошибочен.

В середине июня он начал готовить в театральной школе спектакли с главными ролями для нее в драмах -Коцебу, переведенных Н. С. Краснопольским: "Утешенная вдова, или Примирение двух братьев" и "Изгнанное семейство, или Корсиканцы".

Она сыграла в них роли юных Софьи и Натальи, чистых и добродетельных, взывающих к миру между людьми и добру. Роли были незамысловаты. И избрал их для старшей воспитанницы школы Дмитревский, видимо, потому, что хотел подвести ее к более сложным трагическим образам.

Как же учил он и чему? "Дмитревский, - рассказывал Григорий Жебелев, - проходил с каждым роль и отдельные места. Больше контрастов требовал он. Он иногда слово за словом разбирал реплики с ним игравших. Показывал положения, переходы и даже отдельные позы и движения. Эффекты он придумывал самые интересные, неожиданные, но все не нарушало общего хода пьесы, а каждое лицо не проигрывало в своей характеристике. О декламации и говорить нечего. Здесь он плавал как рыба в воде и показывал такие пассажи, о которых годами не додумаешься... Он заставлял любить театр, интересоваться делом своим и работать над каждым пустяком... Все искали его советов, указаний, и он расточал их для драматургов и актеров, как расточает золото богач, не знающий предела своего богатства".

Занятия Дмитревского с Екатериной Семеновой превзошли все ожидания. Даже скептичный, обычно иронически взиравший на своего брата актера, Шушерин не скрывал восхищения от ролей, сыгранных в юности Екатериной Семеновой.

"Ты не можешь судить о ней, - с жаром говорил он молодому Сергею Аксакову, - не видавши ее в тех ролях, которые она игрывала, будучи еще в школе... Ее надобно видеть в "Примирении двух братьев" или "Корсиканцах" Коцебу... Стоя на коленях надо было смотреть ее в этих двух ролях!.."

Воспитанница Семенова выступила в этих ролях во второй половине 1802 года, во время отсутствия Александра Львовича Нарышкина. Перед самым ее дебютом на школьной сцене заменявший его А. А. Майков предложил Дмитревскому вступить во временное официальное надзирание над училищем.

"Я льщу себя несомненно надеждою, что требование мое 1200 р. жалованья в год и бенефис каждогодно же, - отвечал ему, соглашаясь на "надзирание", Дмитревский,- не покажется неумеренным..."

Возвратившись из Франции, где он набирал новую французскую труппу, и услыхав об успехе Семеновой, Нарышкин приказал 1 февраля 1803 года "определить" Дмитревского в театральную школу вновь для постоянного преподавания в декламационном классе со ставкой 1200 рублей в год, приплюсованной к пенсии, и одним ежегодным бенефисом. А за прошедшие полгода, "в кои он обучал" (по всей видимости, Екатерину Семенову), повелел выдать ему единовременно 300 рублей.

3 февраля того же года состоялось еще одно представление под руководством Дмитревского. Была показана пьеса Вольтера "Нанина", в одноименной роли которой впервые выступила уже на сцене Большого театра с игравшими там профессиональными актерами воспитанница Семенова большая (так будет значиться потом в афишах Екатерина Семенова, в отличие от Семеновой меньшей - сестры ее, Нимфодоры Семеновой, которая также через три года выйдет на ту же сцену).

Сразу почуяв в юной воспитаннице незаурядный талант, осторожный Дмитревский для ее дебюта в профессиональном, а не в школьном театре выбрал не господствующую тогда "коцебятину", в которой уже выявила свои актерские возможности Семенова, а просветительскую позднюю комедию Вольтера, правда отдавшего в ней некоторую дань "чувствительности". Дмитревский сам перевел для своей ученицы стихотворную "Нанину". Причем перевел ее прозой, что еще более усугубило сентименталистское звучание пьесы строгого, казалось бы, поборника классицизма.

Несколько лет спустя, когда имя Екатерины Семеновой обретет громкую славу в трагическом репертуаре, один из критиков не без удивления подчеркнет, что актриса Семенова "не ограничивается одними только трагическими страстями... она умеет представлять зрителям начинающуюся любовь молодой девушки, умной, доброй, чистосердечной, не зараженной светскими предрассудками". На первых порах именно это умение принесло ей шумный успех на большой сцене, заставило сразу заговорить зрителей о ее необыкновенном даровании. И дало право Пимену Арапову зафиксировать в своей "Летописи": "Для высокой драмы, опытный руководитель Дмитревский приготовил в театральном училище отличающуюся своей красотою, прекрасным органом и замечательным талантом воспитанницу Екатерину Семеновну Семенову".

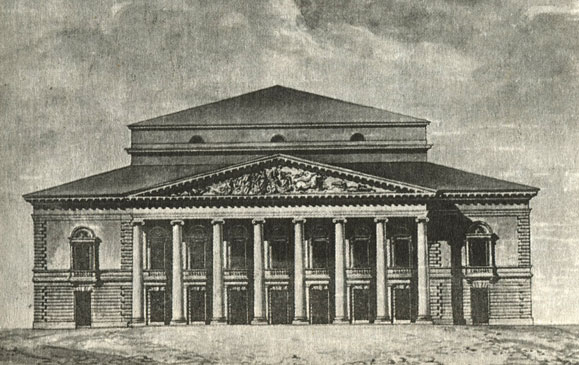

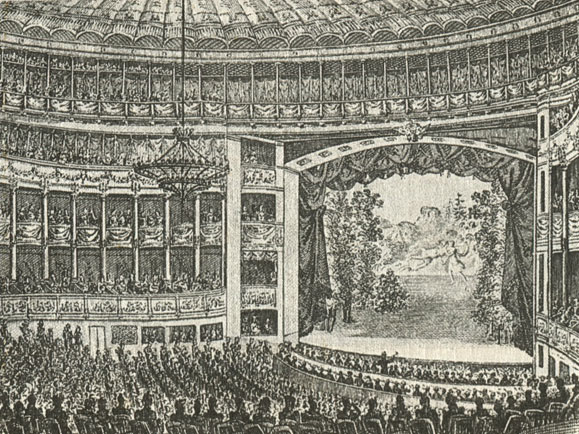

Примечательным, даже символичным было то, что дебют Екатерины Семеновой состоялся в перестроенном Тома де Томоном Большом Каменном театре на Театральной площади. "Подобного сооружения еще нет во Франции, несмотря на двадцать театров, которыми Париж скорее загроможден, чем украшен... Ни один из них не позволяет еще ставить оперу с помпой, требуемой при собрании богов и героев", - не без хвастливого чувства, говоря о нем, утверждали петербуржцы.

Екатерине Семеновой предстояло в этом величественном театре вскоре сыграть и в "опере с помпой", и в героико-патриотической пьесе. Она имела в них успех. Но, в отличие от "Нанины", созданные ею богиня Диана в переведенной когда-то Дмитревским опере "Дианино древо", Милослава в пресловутой "Днепровской русалке", Ирта в пьесе гастролирующего в Петербурге Плавилыцикова "Ермак, покоритель Сибири" служили скорее "утехой для глаз", нежели "пищей для сердца и ума". Зрители любовались юной грацией Семеновой, отмечали ее прелестную наружность, изящество пластики, услаждали слух ее мелодичным голосом. Но все это еще не предвещало в ней великую трагическую актрису. Поистине трагическое начало ее дарования на сей раз угадал не Дмитревский, а утвержденный в 1804 году "советчиком репертуарной части" князь Шаховской.

Именно ей поручил он главную роль в трагедии, которую отыскал, на которую делал решающую ставку, с постановки которой 23 ноября 1804 года начался новый этап развития русской сцены.

Ошеломляющий успех "Эдипа в Афинах" Озерова был определен не премьером российской труппы Яковлевым, а исполнителем главной роли Яковом Емельяновичем Шушериным и воспитанницей Екатериной Семеновой, выступившей в роли Антигоны - верной дочери главного героя, который, не ведая того, по воле богов стал убийцей отца и мужем собственной матери.

Об "Эдипе" заговорил весь Петербург. "Эдипа" восхваляли. "Эдипу" удивлялись. Строки из него заучивали наизусть. Восхищались самой трагедией, интерпретацией мифологического сюжета, историческим принципом ее постановки, задуманной Шаховским в духе античных представлений, сценическими костюмами, на эскизах которых влюбленный в древнее искусство А. Н. Оленин выверил каждый узор, каждый орнамент. Восторгались грандиозной перспективной декорацией Гонзаго: ее мощными дорическими колоннами, храмом мстительных эвменид. (По словам рецензента, декорация "занимала самое сердце, рождая в нем какие-то мрачные предчувствия".) Наслаждались музыкой капельмейстера Козловского, ее величавой трагичностью (правда, несколько не соответствовавшей благополучному концу пьесы, к которому склонил автора, по сведениям одних, Дмитревский, по уверениям других, - испугавшиеся неожиданного финала актеры, а по словам третьих, - просвещенные театралы во главе с Олениным, которые окружали в то время Шаховского).

Именно с этого спектакля началось их активное воздействие на театральные постановки. Именно с этого спектакля началось и их увлечение начинающей актрисой, неустанными поклонниками и друзьями которой они будут до самого конца ее театральной карьеры.

"Дочь нежная преступного отца", "опора слабая несчастного слепца", Семенова - Антигона появлялась лишь во втором действии вместе с Шушериным - Эдипом. В отличие от игравшего эту роль в Москве Плавильщикова, который подчеркивал негодование, даже бурное сопротивление Эдипа року, сужденному ему богами, Шушерин на протяжении всей озеровской трагедии "слезы лил" и сетовал на судьбу, вызывая в ответ не менее обильные слезы сочувствия зрителей. То была самая любимая роль приверженного сентиментализму стареющего актера.

Но, с упоением рассказывая Аксакову о собственном успехе, он в то же время не мог удержаться от восторгов, говоря о своей юной партнерше: "Как она была хороша! Какой голос! Какое чувство..."

Для такого актера, каким был Шушерин, слово "чувство" являлось высшей похвалой. И Семенова заслужила ее. Беззаветная любовь к отцу, нежность к нему, сочувствие его горю - всю эту гамму переживаний Антигоны сумела она в полной мере донести до зрителей. Но даже тогда, в самом начале сценической карьеры, она не была носительницей стерильной "чувствительности", столь характерной для ее старшего партнера.

Уже в ранних сценических созданиях Екатерины Семеновой прежде всего преобладало чувство достоинства ее героинь, своеобразной гордости их при самых тяжких страданиях.

"Какой огонь! - восклицал Шушерин. - Ну да вот какой огонь: когда в третьем акте Креон, в отсутствие Тезея, похищает Эдипа и воины удерживают Антигону, то она пришла в такую пассию, что... вырвалась от воинов и убежала вслед за Эдипом, чего по пьесе не следовало делать; сцена оставалась, может быть, минуты две пустою; публика, восхищенная игрой Семеновой, продолжала хлопать; когда же воины притащили Антигону на сцену насильно, то гром рукоплесканий потряс театр! Все вышло так естественно, что публика не могла заметить нарушения хода пьесы".

Именно с роли Антигоны начнет проявляться особенность, которая потом принесет Семеновой невиданный триумф: впитывать в себя все лучшее, что могли дать учителя - в данное время Дмитревский и Шаховской, - и способность со всей мощью проявлять только ей присущий вдохновенный темперамент, исполненное огромной силы лирическое дарование.

Успех Семеновой превзошел все ожидания. "Семенова прелестна, в первой раз в жизни удается мне видеть в актрисах русской сцены такое прекрасное явление: молода, красавица и играет с большим чувством", - восхищался Жихарев.

Мнение его разделяли многие.

4 июля 1805 года Нарышкин издал приказ о выпуске на сцену девиц Софьи Черниковой с жалованьем 700 рублей, Катерины Семеновой с жалованьем 500 рублей и Катерины Ежовой с жалованьем 400 рублей. Всем полагалась "казенная квартира", "одежда натурою" и единовременное награждение по 100 рублей.

Знаменательно, что все они оказались потом даровитыми актрисами. Софья Черникова, вскоре выйдя замуж и взяв фамилию мужа, впоследствии прославленного певца, станет знаменитой Самойловой, от которой пойдет потом целая династия актеров, Катерина Ежова - острой характерной актрисой и гражданской женой Александра Александровича Шаховского. Катерина Семенова займет особое, недосягаемое, принадлежащее только ей место в русском театре.

* * *

"Казенной квартирой", куда следовало Екатерине Семеновой поселиться, она не воспользовалась. 15 августа дирекция издала еще один приказ, в котором было указано, что за "неимением квартиры" выдавать актрисе Катерине Семеновой по 200 рублей в год. Так ли это было или не так, в чем причина, что она не поселилась вместе с другими актерами, можно строить только предположения. Тем более что адреса нанимаемой ею квартиры в документах театральной дирекции не имеется.

О личной жизни Екатерины Семеновны вообще известно не так уж много. Любящие посудачить актеры и "повспоминать" мемуаристы скупы в своих рассказах, даже рассчитанных на более позднее прочтение. В письмах актеров, дошедших до нас, упоминается между прочим, что поселилась она с матерью. Известно, что сестра ее Нимфодора, тоже необыкновенная красавица, до 1808 года воспитывалась в театральной школе. И что с Нимфодорой занимался известный в то время композитор Кавос, который и сделал из нее, несмотря на слабый голос, неплохую певицу, чаще всего выступавшую в водевилях.

Из мемуарных свидетельств вырисовывается гордый, сильный и в то же время до болезненности самолюбивый нрав "младой Семеновой". Больше всего боялась она фамильярничания как со стороны не всегда грамотных, не всегда тонких в своих шутках, часто заискивающих и злословящих актеров, так и со стороны бесцеремонных, фланирующих по партеру, фойе и за кулисами волокит-театралов. Екатерина Семенова умела так взглянуть на вьющихся около нее поклонников, так огорошить их презрительно брошенным вопросом: "Чего-с?", что те с дежурными комплиментами и подойти к ней в следующий раз не решались.

Конечно, подобное чувство независимости пришло к ней не сразу. Для этого надо было завоевать положение на сцене. Да и солидных защитников, на которых можно было бы безбоязненно опереться. Но к Екатерине Семеновой и то, и те пришли довольно скоро.

После зачисления ее на сцену она тотчас вошла в основной репертуар, отняв часть ролей у Александры Дмитриевны Каратыгиной (и тем самым вызвав далеко не добрые чувства ставшего постоянным партнером Семеновой Алексея Семеновича Яковлева).

В ролях Семенова недостатка не имела. За пять лет - с 1803 по 1808 год - она сыграла их около двадцати. Среди них были такие любимые ею, как роль неистовой Сумбеки, погубившей из ревности к возлюбленному подвластное ей Казанское царство, в одноименной трагедии С. Глинки; крестьянки Варвары в антикрепостнической пьесе Ильина "Рекрутский набор"; Лизы в комедии Крылова "Модная лавка" (потом она сыграет ее 66 раз), Кларансы во "Влюбленном Шекспире" и многие другие.

И все же в репертуаре Екатерины Семеновой они не стали главными. Утвердили ее славу трагедии Озерова. Именно они дали основание Пушкину увековечить имена и актрисы, и драматурга:

Там Озеров невольны дани Народных слез, рукоплесканий С младой Семеновой делил...

Сыгранная ею 8 декабря 1805 года в озеровском "Фингале" роль стала предметом новых мадригалов, восхвалений, рукоплесканий.

В спектакле, поставленном Шаховским, кроме Яковлева и Семеновой были заняты и Шушерин в роли Старна, и Самойлов со своей будущей женой Черниковой. Оформляли его мастера перспективной живописи "могучий" Гонзаго и "романтический" Корсини. Костюмы, как и в "Эдипе", готовили по рисункам Оленина. Торжественную музыку к постановке, то элегически-нежную, с преобладанием звучания арф и гобоев, то тревожно-суровую - с ведущей партией громкозвучных духовых инструментов, создал композитор О. А. Козловский. Музыка служила своеобразным камертоном сценического решения пьесы Озерова. И не могла не воздействовать на образ "воздушной", как ее называли в рецензиях, Моины. Семенова сумела создать ее трагический и в то же время трогательно-нежный облик.

В исполненной тревожной печали любви Моины к Фингалу, на поле брани убившему ее брата, было многое от прежних, подготовленных Семеновой еще в театральной школе с Дмитревским, героинь - вера в добро, искренность, открытое противостояние хитрому коварству. Но в Моине - Семеновой давало себя знать и то, что потом станет отличительной чертой трагических героинь актрисы: страстность самопожертвования во имя охватившего чувства.

Умирая от руки непримиримого, мстительного Старна, она не отказывалась от Фингала, а всем своим существом тянулась к нему, утверждая самой смертью гордое право любить вопреки бездушной, злобной, воинствующей ненависти ее отца.

Рецензенты восхваляли Семенову наряду с "первыми сюжетами" русской труппы Яковлевым и Шушериным. Окружавшие Шаховского театралы предпочитали говорить именно о ней. В их число входили и Алексей Николаевич Оленин, и Николай Иванович Гнедич, и быстро вошедший в петербургский театральный круг вчерашний студент Степан Жихарев.

Невысоко ценя стихотворную трагедию С. Глинки "Сумбека, или Падение Казанского царства", далекий от суесловия Иван Андреевич Крылов и тот написал начинающей актрисе хвалебное четверостишие:

Наш автор сам не знал, Зачем волшебницы титул Сумбеке дал; Но ты, Семенова, его в том оправдала: Ты за Сумбеку нас собой очаровала.

Что касается Алексея Николаевича Оленина, то он после постановки озеровского "Эдипа" начал принимать самое действенное участие в театральных делах. В то время он был самым авторитетным советчиком А. А. Шаховского. Оленин притягивал в свой дом, выходивший на набережную Фонтанки у Семеновского моста (ныне дом № 101), многих служителей и поклонников театральных муз: поэтов, переводчиков, чиновных вершителей театральных судеб, художников, актеров. Вскоре станет Оленин первым директором Публичной библиотеки, директором Академии художеств, важным титулованным сановником. И навсегда останется верным другом, учителем целой плеяды талантливых людей, занимавшихся творчеством, - сочинителей, живописцев, ваятелей, артистов.

С Владиславом Александровичем Озеровым он сблизился в самом начале XIX века. Озеров верил ему беспредельно, полагаясь и на его безукоризненную дружбу, и на его высокий вкус, и "на его честь". "Эдип в Афинах" был "опробирован" у Оленина еще до постановки в присутствии литературных друзей хозяина - самого автора, Дмитревского, Шаховского, а также главных исполнителей - Яковлева, Шушерина, Семеновой и других.

Озеров к постановке своих пьес относился ревниво. Семенову готовил к исполнению его произведений Шаховской, как правило, в присутствии Дмитревского. Но Семеновой преподавал "уроки" и сам драматург, присутствуя на репетициях.

"Сие действие, - говорил он о трагедиях, - основанное на борьбе страстей, требует великого искусства от актеров, особливо же от актрис".

"Что касается до произношения стихов нараспев, - утверждал Озеров,- то я не люблю его, когда оно единообразно или напыщенно". В то же время, заявив, что ему никогда не нравился в трагедиях игравший в Петербурге французский актер Офрен, на облагороженную простоту исполнения которого ориентировали своих учеников Дмитревский и Шаховской, Озеров с негодованием восклицал: "Как можно стихи сего необыкновенного и свыше вдохновенного лица произносить как простую прозу и терять согласие и звучность стихотворства!"

Семенова была быстро схватывающей советы своих сценических руководителей, хотя и не робкой ученицей. Чутко внимала она их порой противоречивым урокам, интуитивно отбирая близкое себе, прислушиваясь на репетициях к голосу собственного разума... И, отдавшись на сцене во власть вдохновения, следовала, как утверждали рецензенты, "истинному голосу страстей" своих героинь.

"Она украсила несовершенные творения Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины..." Еще одна лапидарная, но какая точная формулировка Пушкина! Сотворила...

Вскоре после "Фингала" Озерова, 14 января 1807 года, ей предстояло сыграть в его "Димитрии Донском". Она исполнила роль Ксении с большим успехом, хотя и не смогла затмить Яковлева.

О ней все чаще упоминали журналы. Кое-где в рецензентских отзывах слышался намек, что она "густила" голос, что "это роковой голос для женщины, пригодный лишь в редчайших случаях", что молодой актрисе, "имеющей большой талант в трагедии", не следует "позволять страсти превращаться в неистовство...". Но большинство критиков обращали внимание на другое - на то, что с юной непосредственностью запечатлел Жихарев в своем дневнике сразу же после премьеры "Димитрия Донского": "Семенова была прелестна, особенно в последней сцене, когда Ксения узнает, что Димитрий жив; она с таким чувством и с такою естественностью проговорила: "оживаю... И слезы радости я первы проливаю", что расцеловал бы ее, голубушку. Я искренне простил ей это высокомерное и грубое "чего-с?", которым попотчевала она меня на репетиции".

Страстных поклонников становилось у нее все больше. Среди них двое во многом определили ее последующую личную и сценическую жизнь.

* * *

Когда увидел ее впервые и когда влюбился в нее увлеченный любитель муз, носивший знатный княжеский титул и имевший огромное богатство обер-шталмейстер императорского двора Иван Алексеевич Гагарин, можно только предполагать. Но о том, что в мае 1807 года его открыто называли "покровителем Семеновой", свидетельствует Жихарев в своем дневнике в записи от 9 мая. С радостью прибежал он к позвавшему его "советчику репертуарной части" Шаховскому для обсуждения новой пьесы "Пожарский" в дом Гуанорополо, что стоял у Синего моста. Вскоре появились там сановные приятели хозяина: Павел Михайлович Арсеньев, князь Иван Алексеевич Гагарин и граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин. Присоединились к ним и Иван Андреевич Крылов, который жил в том же доме, и написавший "Пожарского" Матвей Васильевич Крюковский.

Зорко схватывающий все вокруг Степан Жихарев сразу заметил: Арсеньев, который, как ему показалось, не читывал вообще "ни одной театральной пьесы", а только смотрел их на сцене, хвалит автора "на чем свет стоит"; Крюковский краснеет и молчит; Крылов помалкивает и улыбается. А князь Гагарин сердито и с удивлением посматривает на своего приятеля Арсеньева, который осмеливается превозносить пьесу, в которой нет выигрышной роли для Семеновой...

Свою влюбленность в воспетую Батюшковым и другими поэтами "богиню красоты" Екатерину Семенову князь Гагарин, по-видимому, не только не скрывал, но и, где мог, всячески подчеркивал.

Иван Алексеевич, судя по всему, был человеком образованным, по натуре широким, любителем и знатоком всего прекрасного, в том числе и женщин. И азартным, и смелым. На скачках он бесстрашно обгонял самых дерзновенных ездоков, "всех своих состязателей за флагом".

Был Иван Алексеевич на пять лет старше Екатерины Семеновой. Собой не то чтобы красив, но мужествен. Будучи вдовцом, жил отдельно от детей. Судя по Адресной книге 1809 года, он поселился не в собственном особняке, а в доме купца Федорова на правом берегу Фонтанки, в третьей Адмиралтейской части.

Екатерина Семенова, по всей видимости, жила с матерью в другом месте, вполне возможно, что в какой-то квартире, нанятой для нее Гагариным. Во всяком случае, уже тогда по виду своему она производила впечатление, в отличие от многих других актрис, женщины обеспеченной. Увидев Семенову первый раз за кулисами, Жихарев, придя домой, в тот же день, 13 января 1807 года, записал: "...при дневном свете она еще лучше, чем при лампах, и, по-видимому, большая щеголиха. Она была окутана в белую турецкую шаль, на шее жемчуги, а на пальцах брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день".

Может быть, все это не говорило еще о ее хорошем вкусе, чувстве меры (они приобретутся потом), но о чувстве болезненного самоутверждения и о своеобразном дерзком вызове - определенно!

Другим ее поклонником, бескорыстным и, как говорится, верным до гроба, был поэт Николай Иванович Гнедич. Всю душу отдал он переводу бессмертной "Илиады" Гомера. А сердце - похожей лицом на греческую камею Екатерине Семеновне Семеновой.

В Петербурге появился он восемнадцатилетним юношей в 1802 году. И определился там на должность писца в Департамент народного просвещения. Прибыл он после обучения в Московском университете, где заслужил прозвище "ходульника", ибо, как поясняет учившийся в том же университете Жихарев, он часто говорил "свысока и всякому незначительному обстоятельству и случаю придавал какую-то важность". Но студенты любили и уважали его, как очень доброго, миролюбивого и умного человека.

"Между прочим, - продолжает характеризовать его Жихарев, - он замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением, любовью к древним языкам и страстью к некоторым трагедиям Шекспира и Шиллера..." А это свидетельствовало о его незаурядном для того времени "хорошем вкусе и больших познаниях".

Судьба была жестока к нему. Будучи высок ростом, обладая стройной, худощавой фигурой, он был обезображен оспой. "Она оставила, - с глубоким сочувствием вспоминал хорошо знавший Николая Ивановича Н. В. Сушков, - глубокие рябины и рубцы на темно-бледноватом лице, которое было, впрочем, оклада правильного и даже приятного, если бы болезнь в детстве не лишила его одного глаза..."

Современники говорили о величавости его движений, пластичности жестов. И чуть иронически отмечали некоторую претенциозность его манеры держаться.

Не благоприятствовала ему судьба и в другом. Родители не оставили ему никакого состояния. "Нищета и гордость, - признавался он своему нежно любимому другу Батюшкову в 1809 году, - вот две фурии, сокращающие жизнь мою и осеняющие мраком скорби".

Алексей Николаевич Оленин быстро сдружился с ним. И во многом помогал ему как своими советами и знанием античного искусства, так и в упрочении его литературного авторитета. Не без помощи Оленина в 1811 году Гнедич был избран в члены Российской академии. Вскоре, как и Крылов, стал он служить в Публичной библиотеке, а также в Государственной канцелярии, которые возглавлял Оленин.

И в доме Алексея Николаевича Гнедич быстро стал своим человеком. А там, по свидетельству современников, "почти ежедневно встречались несколько литераторов и художников русских. Предметы литературы и искусства занимали и оживляли разговор. Сюда обыкновенно привозились все литературные новости...". И театральные. Главной же театральной новостью в годы, о которых идет речь, были выступления Семеновой.

Сразу по приезде в Петербург Гнедич стал восторженным ее почитателем. Он восхищался игрою Семеновой в озеровских трагедиях. Рукоплескал ей и в других, менее достойных ее таланта, ролях... Упорно подыскивал для нее пьесу, которую сам бы считал высоким произведением искусства. И казалось, нашел такую!

Зашедший к Гнедичу 1 апреля 1807 года Жихарев застал его за работой: корпит над "Леаром". Ему показалось очень странным, что Гнедич, будучи таким поклонником Шекспира, вздумал исправлять его. И хотя Гнедич намеренно подчеркивал, что он переводит "Леара" специально для бенефиса Шушерина, пытливый Жихарев сразу смекнул: "Заметно, что заботы Гнедича об одной только роли Корделии для Семеновой".

"Леар" Гнедича, как и Яковлеву, не прибавил лавров Семеновой. Прозаическая переделка пьесы Шекспира привнесла ложноромантическую с оттенком сентиментальности ноту в спектакль. Хорош в ней оказался лишь сам бенефициант.

Что же касается Семеновой в роли Корделии, то она сыграла эту роль всего пять раз. И, как видно, не увлеклась ею. Гнедич же был доволен ее исполнением. Мало того, он посвятил Семеновой восторженные стихи, которые начинались следующим посвящением:

Прийми, Корделия, Леара своего. Он твой: дары твои украсили его...

Правда, Шушерин с обидой рассказывал Аксакову, что Гнедич и ему поднес напечатанный экземпляр "Леара" с надписью:

Шушерин, о прийми Леара своего... Он твой: дары твои украсили его.

Но все-таки строки эти первоначально принадлежали, конечно, Екатерине Семеновой. Ибо имели довольно длинное продолжение, в котором наличествовали и такие возвышенные похвалы:

Могущество даров и прелестей твоих Обезоружило всех критиков моих... Холодная душа не может быть высокой, Все страсти пламенны, рисуемы тобой.

Кончались стихи советом и поучением:

Искусством, опытом, трудом усовершай. Пусть робость, век ползя, во мраке исчезает... Прости, как я тебя некстати поучаю, Люблю твои дары и душу почитаю.

Пройдет немного времени, и Гнедичу достанется радость поучать "богиню красоты" не только в стихах. Он будет ее сценическим наставником. Но это произойдет попозже. Сейчас же, вскоре после постановки "Короля Леара", в декабре 1807 года, Семенова, как помнит читатель, вместе с Яковлевым, Вальберхом и его партнершей танцовщицей Колосовой отправится на почетные для них гастроли в Москву.

* * *

Сначала выехал туда Вальберх. Затем Колосова с Яковлевым. А потом и Семенова - отдельно, получив на прогон тройки 69 рублей 18 копеек и на покупку кибитки - 300.

Из Москвы в Петербург начали поступать сведения. Иван Иванович Вальберх довольно часто писал жене своей Софье Петровне, адресуя письма во вторую Адмиралтейскую часть, в дом театральной дирекции, "что прежде был портного Кребса", под № 197 (то есть в здание на Екатерининском канале театральной школы, где проживала его семья). В письмах его нет-нет да и промелькнет имя Семеновой. Остановиться на таких упоминаниях стоит, ибо они характерны для отношения к молодой актрисе актеров и окружающей среды.

Из писем Вальберха следует: Семенова и Колосова остановились в Москве в доме актера Сандунова, что "за Кузнецким мостом на фонтанах"; живут они вместе; устроились "основательно и хозяйственно". Упоминает Вальберх и о том, как сопровождал он "Катеньку" и Евгению Ивановну Колосову в Оружейную палату, в дансклуб и как "там все за ними ходили", указывая пальцем - "это петербургские, вот Огюст, вот Вальберх, а это Колосова и Семенова...".

В Москве выступила Семенова в пяти постановках. В ролях Ксении ("Димитрий Донской"), Ольги ("Пожарский") и Амалии ("Сын любви") она играла вместе с Яковлевым, Антигоны ("Эдип в Афинах") - вместе с Плавилыциковым. А в "Сумбеке" - с другими московскими актерами.

"Что Семенову здесь хорошо приняли, равно как и Яковлева, правда", - сообщал Иван Иванович в одном из первых писем. В следующем - уже чуть похолоднее: "Про Семенову уже писал тебе. Ее принимали хорошо, но не лучше Яковлева". И добавлял то, что у всех за кулисами было на устах: "Я думаю, что она сама пишет о себе к Гагарину". А еще в одном письме Вальберх совсем сердито ответствовал: "Все здешние получают в письмах из Петербурга, будто только одна Семенова нравилась... то повторяю тебе, что это сущая ложь..."

Из дальнейших писем Вальберха следует: отыграв последний спектакль 15 февраля, Семенова загрустила и объявила - она отправляется в Петербург немедленно, ибо "торопится для того будто, что мать ее больна". "К тому же, - уже с прямой злобой сообщает Вальберх, - зависть ее гложет, что Колосовой князь Долгорукой подарил вчера прекрасную шаль..."

Конфликт между Семеновой и остальными актерами, гастролировавшими в Москве, обострялся с каждым днем. Не имея какое-то время вестей от Гагарина, она металась. Потом получила и успокоилась, решив не торопиться в Петербург. Затем снова занервничала и стала "клясть" все на свете за задержку в старой столице. Вскоре к актерам из Петербурга долетела сплетня, что сестру Семеновой Нимфодору выпускают из школы и что приятель Гагарина граф Мусин-Пушкин берет ее на содержание. В Семенову полетели новые комья грязи. "Этакой пустой твари я другой не знаю", - восклицал Вальберх.

Гастрольные спектакли окончились. Но петербургские актеры должны были дождаться приезда Нарышкина. А когда тот приехал и приказал задержать отъезд из-за плохой погоды, гастролеры вовсе озлились. "Кроме Семеновой... - негодовал Вальберх. - Прежде она больше всех скучала, а теперь Гагарин здесь". "Эта мерзавка, - сокрушался он, - на всех нас жалуется, забыв, что ей довольно чести... обращаясь с ней не как с девчонкой, а как с товарищем".

Но "девчонка" уже знала себе цену. Хотели того другие актеры или не хотели, а ее успехи взбудоражили Петербург. "Здесь все только говорят про Семенову, - отвечала своему мужу Софья Петровна Вальберх, - что она обворожила Москву, так она хорошо играла и была принята чрезвычайно, что даже ее прерывали и не давали говорить..."

То была чистая правда: Семенова действительно обворожила Москву.

* * *

От любителей театральных представлений Колосова и Семенова получили бриллиантовые диадемы. Неприятности, несправедливости, ссоры и склоки во время вынужденного безделья в Москве забылись. По-видимому, успокоилась и Семенова. Приезд в Москву Гагарина и отъезд вместе с ним в Петербург не могли не упрочить ее положение. И чем больше завидовали и судачили на ее счет актеры, тем высокомернее, отчужденнее, отделеннее от их среды становилась она. И тем усиленнее, глубже, серьезнее относилась к ролям. И ревнивее - к своему успеху. С ранних лет она "высоко поняла" предназначение актрисы. Это еще не все осознавали: и ее "кабалеры", или "прозелиты", как называли тогда шумных и бездумных обожателей "очаровательных актрис", и более, казалось бы, объективные зрители, влюбленные не столько в актрис, сколько в сам театр. Среди них был и пытливо всматривавшийся в сценические свершения Жихарев.

"Семенова - красавица, Семенова - драгоценная жемчужина нашего театра, Семенова имеет все, чтоб сделаться одною из величайших актрис своего времени; но исполнит ли она свое предназначение? Сохранит ли она ту постоянную любовь к искусству, которая заставляет избранных пренебрегать выгодами спокойной и роскошной жизни, чтоб предаться неутомимым трудам для приобретения нужных познаний?"

И размышляя, не слишком ли рано она украсилась разными дорогими погремушками, Жихарев еще в 1807 году взвешивал все "за" и "против" ее сценических успехов. "Семенова прекрасно сыграла Моину, бесподобно играла Антигону и Ксению, но этих ролей недостаточно, чтоб положительно судить о решительной будущности ее таланта. Эти роли могла играть она по внушению других: бывали же у нас актрисы, которым, по безграмотству их, начитывали роли, но которые, однако ж, имели успех, покамест не предоставляли их самим себе..."

Скоро, всего через несколько лет, она развеет подобные сомнения. Она достигнет той вершины актерского мастерства, которая докажет ее самостоятельность, неповторимость, всю силу ее трагического дара. Но пока что она по-прежнему будет постоянно, упорно вбирать в себя уроки образованных, преданных искусству учителей. Мудрого, осторожного, безукоризненно преданного театральным музам Дмитревского. И импульсивного, противоречивого, то и дело спорившего со всеми (в том числе нередко и с самим собой), но не менее Дмитревского преданного тем же музам Шаховского.

Последняя фраза Жихарева о "начитывании" ролей имела кое-какую почву и в отношении Семеновой. По воспоминаниям современников, таким способом работы с актерами часто пользовался Шаховской. И Семенова, вполне возможно, на первых порах подчинялась или, во всяком случае, прислушивалась к трактовке им ролей и отдельных реплик. Но с одной поправкой. Их совместные занятия, как правило, корректировал Дмитревский. Исповедуя канонические взгляды на искусство классицистов, он в то же время, как это случилось хотя бы с Яковлевым, не навязывал их, отпуская своих учеников идти другими, более свойственными им путями.

Семенова вскоре воспользовалась этим.

Возвратившись из Москвы в Петербург весной 1808 года, она попала в довольно неприятную обстановку. Еще до отъезда Семеновой в Москву, летом 1807 года, Шаховской взял на роли молодых любовниц, которые по амплуа предназначались ей, еще одну актрису - дочь Вальберха Марию Ивановну, обладавшую приятной внешностью и несомненным даром сценического искусства. Будучи весьма дружен с семейством Вальберха, в котором с ранней юности он был своим человеком, Шаховской искренно, даже чуть влюбленно верил в природные актерские возможности Марии Ивановны. И, познав уже строптивый характер Семеновой, он решил противопоставить ей молодую актрису, более образованную, несомненно умную, добрую, о которой все, кто знал ее, отзывались, как правило, уважительно. Актрису, которая бы во всем шла за ним, чутко прислушиваясь к его порой превращавшимся в неприкрытый фарс поучениям - с передразниванием, плачем, битьем в грудь, восхвалениями, переходившими в непритворное отчаяние от "бездарности" исполнителей.

Шаховской верил, что Вальберхова сможет противостоять и гордой Семеновой, и исторгавшей слезы у зрителей Каратыгиной, которая еще какое-то время наряду с Семеновой продолжала выступать в первых трагедийных ролях.

Ничего хорошего из этого не получилось. Здесь опять стоит сослаться на свидетельство Жихарева (которое, кстати, подтверждают и другие современники): "На долю Вальберховой, в первое время ее вступления на сцену, досталось несколько ролей из прежних трагедий, но впоследствии, когда талант ее более развился, сочинители и переводчики стали назначать ей роли в своих трагедиях, что весьма было не по нраву Семеновой и ее приверженцам".

Вальберховой шикали на спектаклях. Ее хулили в рецензиях. Ей кричали "Не надо!", когда в ответ на рукоплескания появлялась она в конце представлений с Яковлевым. И во всех гремевших тогда спорах прорывалось суждение, высказанное в той или иной форме многими современниками: "К несчастью, большая часть этих ролей была не по средствам этой умной и прелестной актрисы. Так иногда и услуга бывает не в услугу, и князь Шаховской... заблуждался насчет ее дарования".

Театральные страсти нагнетались.

Кончились они полной победой Семеновой. Александре Дмитриевне Каратыгиной пришлось перейти на роли благородных матерей, "по милости г. Шаховского, дабы дать многие роли г-же Марии Вальберховой" (как записал в свой дневник ее муж Андрей Васильевич). Вальберховой вскоре придется временно покинуть сцену, как только уйдет в ополчение Шаховской. А Семенову признают великой актрисой, победившей в 1811 году знаменитую мадемуазель Жорж, которая "сводила с ума" весь Париж.

Но до этого Семенова прошла еще одну ступень обучения. На этот раз - у заслужившего среди блестящих представителей русской литературы, в том числе Пушкина, славу "поэта возвышенного, просвещенного ценителя". У Гнедича.

* * *

"Всякое неразделенное чувство тяжко, как и сама печаль", - признавался Гнедич Батюшкову в письме от 6 декабря 1809 года. А еще через год, 16 октября 1810 года, с некоторым даже упоением сообщал, что, ежели Батюшков приедет в Петербург, остановиться ему у Гнедича можно будет всего "дней на несколько", "хотя бы желалось и по приятности... и по выгодам жизни, но не позволяют обстоятельства", ибо у него, Гнедича, "бывают тайные театральные школы с людьми, которые не хотят иметь тому свидетелей, хотя свидетельства о сем весьма ясны, ибо Семенова в Гермионе превзошла Жорж...".

"Свидетельства о сем" в театральном мире уловили раньше. Еще в 1809 году, в апреле, на репетиции переведенного Гнедичем специально для Екатерины Семеновой вольтеровского "Танкреда" между молодыми театралами Судовщиковым и Жихаревым произошел сенсационный разговор: "Семенова завыла!" Жихарев побежал к Шаховскому, и тот, расстроенный и рассерженный, поведал ему: "Нашей Катерине Семеновне и ее штату не понравились мои советы: вот уже с неделю, как она учится у Гнедича, и вчера на репетиции я ее не узнал. Хотят, чтобы в неделю она была Жорж: заставили петь и растягивать стихи... Грустно и жаль, а делать нечего; бог с ними!"

Мнения о Семеновой в это время резко начинают разделяться. Одни, подобно Жихареву, который в те годы находился в "лагере" Шаховского, считали, что "в ней недостает образованности, простоты сердца и той душевной теплоты, которую французы называют amenite". Другие, подобно Батюшкову и Гнедичу, не только восхищались талантом актрисы, но воспевали и ее ум, душу, сердце. Тесный кружок театралов, одно время соединившихся вокруг "члена театральной конторы по репертуару" Шаховского, начинает распадаться. Наиболее влиятельные и более искушенные, более изысканные группируются вокруг Семеновой и ее нового наставника - Гнедича.

Открытых споров еще нет. Но недовольство друг другом зреет. И доходит до своей кульминации после постановки вольтеровского "Танкреда".

Но прежде чем рассказать о выступлениях Семеновой в роли Аменаиды, остановимся на ее занятиях с высокообразованным, возвышенно мыслящим, явно влюбленным в нее поэтом.

О том, как читал вслух стихотворные произведения Гнедич, имеется много воспоминаний. Одни из них носят чисто описательный характер. Другие уважительно, однако не без иронии, свидетельствуют о том, что в пылу вдохновения педантичный, превосходно воспитанный Николай Иванович мог во время своего чтения взмахом руки сбить лампу со стола, даже кого-то задеть, не заметив этого, не извинившись. В поэзию он был влюблен страстно. И понимал как никто.

Гармонию стиха чувствовал редкостно. Идею, мысль автора доносил до слушателей точно, с необыкновенной силой. Читал чуть распевно, выделяя ритмику стиха, подчеркивая музыкальность поэтических строк. В этом была своего рода искусственность. Но это придавало его чтению значительность.

В те годы он начал работать уже над переводом "Илиады" Гомера, отойдя от александрийского стихосложения к необычно звучащему на русском языке гекзаметру. И каждую написанную стихотворную строку проверял, как говорится, на слух.

Где и в какой обстановке занимался Гнедич с Екатериной Семеновой? В начале 10-х годов он поселился в помещении, принадлежавшем Публичной библиотеке (ныне Садовая ул., 20), заняв небольшую квартиру в левой части последнего, третьего, этажа. Под ней, во втором этаже, тогда квартировал его сослуживец и друг Иван Андреевич Крылов. В этом же доме жил и их общий приятель драматург Михаил Евстафьевич Лобанов.

Переехал Гнедич на Садовую (до этого он ютился, по свидетельству Жихарева, "у Знаменья на самом конце Невского проспекта") чуть позже, чем начал переводить "Танкреда". Но Семеновой еще долго предстоит проходить роли с Николаем Ивановичем. Поэтому прислушаемся к стихотворному описанию жилища на Садовой, сделанному самим поэтом:

Вот скифского певца приют уединенный: Он, как и всех певцов, Чердак возвышенно-смиренный. Не красен уголок, Но видны из него лазоревые своды; Немного тесен, но широк Певцу для песен и свободы.

Окнами его кабинет выходил на Гостиный двор. Внутри кабинета - строгая мебель красного дерева.

Полки с книгами на многих языках. Стены увешаны портретами самых уважаемых и дорогих ему людей: Оленина, Дмитревского, Семеновой. И повсюду педантичный порядок!

На большом, удобном для работы столе разложены гравированные издания, сделанные Олениным эскизы костюмов, декораций, все, что может помочь актрисе войти в античный или средневековый мир. Гнедич щеголевато, не по-домашнему (и в то же время не для выхода) одет, с красиво и строго повязанным галстуком.

Таким заставала Екатерина Семенова своего нового наставника в его "тайной школе". Здесь входила она в мир древних героинь, которых ей предстояло сыграть, внимательно вглядывалась в их позы, одежду, жесты, украшения. Здесь вручал ей Гнедич эскизы Оленина, вложенные в конверт для передачи "кумушке", как называл тот Екатерину Семеновну, будучи крестным ее и Гагарина дочери. "Я все мое знание истощил в сих костюмах", - сознавался Гнедичу Оленин в записке, приложенной к предназначавшемуся актрисе конверту. И, обращаясь к Николаю Ивановичу с просьбой "пакет... ей лично вручить", добавлял: "Между тем если я этой своей безделкой вам сделал удовольствие, то за труд заплачено".

Священнодействуя с актрисой над ролью, Гнедич заставлял ее вникнуть в смысл каждой фразы, особо подчеркивал их музыкальное звучание. Он составлял для нее своего рода партитуру роли, помечая ударные места текста, фиксируя внимание на интонации тех или иных реплик.

Вначале он прочитывал весь текст произведения сам. А потом, подавая реплики, тщательно вслушивался в чтение ею монологов, в модуляцию голоса, переходившего то в шепот, то в угрозу, то в страстное признание или не менее страстное обвинение. Он шел по пути высоко почитаемого им Расина, когда-то расписывавшего подобными ремарками роли любимой своей актрисы Шанмеле.

Во время уроков Гнедича Семенова впитывала в себя то лучшее, что могла взять у него по смыслу, по способу произнесения стихотворных строк. И, проникнувшись его несколько трескучей музыкальной напевностью, оставшись одна, а потом и на сцене, силой своего таланта как бы переплавляла полученные от Гнедича навыки в овеянные собственным чувством образы.

Разумеется, это случилось не сразу. Вначале молодая актриса более робко, более самозабвенно шла за увлеченным ею учителем. И когда впервые на репетиции "Танкреда", которой руководил Шаховской, она попробовала прочесть роль Аменаиды в манере, прививаемой ей Гнедичем, то вполне понятен ужас, который охватил Александра Александровича.

Если учесть, что Семенова только начинала постигать смысл "обучения" Гнедича, то понятна и некоторая напыщенная утрированность исполнения ею в то время роли Аменаиды, о чем столько шумели близкие Шаховскому театралы да и актеры типа Шушерина.

К окончательному постижению роли Аменаиды, которую Екатерина Семеновна очень любила, исполнив на протяжении многих лет 23 раза, она шла постепенно - от урока к уроку на квартире Гнедича, от репетиции к репетиции в труппе, от спектакля к спектаклю.

Но и на первом представлении "Танкреда" она была встречена криками "браво!", гремящими аплодисментами. Можно представить, как обостренно воспринимала молодая актриса такой прием, если учесть, что на спектакле присутствовала приехавшая из Парижа мадемуазель Жорж, которая до этого уже сыграла в Петербурге роль Аменаиды.

* * *

О приезде в Петербург прославленной французской актрисы Маргариты Жозефины Веймер, выступавшей под именем m-lle Жорж, поговаривали уже в 1807 году. Ходили слухи (и по-видимому, небезосновательные!), что во время заключения Тильзитского мира среди важных политических вопросов Александр I и Наполеон I договорились и о другом, более интимном - о приезде в Россию двух очень понравившихся русскому императору на спектакле, устроенном в его честь французским императором, актрис: знаменитой Жорж и молоденькой Бургоэн. Наполеон сделал великодушный жест и разрешил пользовавшейся одно время его особым вниманием (и по-видимому, поднадоевшей ему) Маргарите Веймер отправиться в Московию. Вследствие этого и появилась мадемуазель Жорж в мае 1808 года в Петербурге, но не с ожидаемой русским императором Бургоэн (та приедет в Петербург несколько позже), а в сопровождении другой молодой актрисы - своей младшей сестры, танцовщика Дюпора и старого актера Флоранса.

Французская труппа, которую русские аристократы предпочитали в Петербурге всем другим, обрела с ее приездом особый успех.

Контракт с Жорж был заключен с 7 мая 1808 года (день ее отъезда из Парижа). Первое выступление состоялось на сцене Большого театра 13 июля в роли расиновской Федры.

Жалованье она получила непомерно высокое даже для иностранных актеров - 8000 рублей в год (Екатерина Семенова, которая в 1810 году будет признанной премьершей русской труппы, получит всего 1600 рублей, с добавкой на оплату квартиры 200 рублей и сборов с бенефиса "на свой счет"),

К тому же Жорж сразу после приезда успела получить "взаимообразно", с выплатой двору в течение трех лет, единовременно еще 16 000 рублей. И когда Кабинет императорского двора начал высчитывать какие-то суммы из ее жалованья, то быстро добилась, чтобы счеты эти прекратились. Мало того, Александр I повелел выдать ей еще 16 000, на этот раз уже безвозмездно!..

Поселилась "девица Жорж" (как ее начали называть в рецензиях) неподалеку от Зимнего дворца, в доме Грушкина, выходящем фасадом на Мойку, известном по Адресной книге того времени под № 46 аристократической 1-й Адмиралтейской части (расположенной между Большой Невой и Мойкой). Одевалась она с французским шиком в бесценные соболя, дорогие модные шали (их была у нее целая дюжина!); на руках ее, шее, волосах сверкали бесчисленные бриллианты. Квартиру приказала обставить роскошными вещами. Ела только на драгоценном фарфоре. Имела собственный выезд с превосходной каретой и не менее превосходными лошадьми.

"George была совершенная красавица: правильные, довольно крупные черты ее лица... были подвижны и выразительны, особенно глаза, - описывал ее Аксаков,- высокий рост, удивительные руки, сила и благородство в движениях и жестах - все было превосходно".

Первый выход ее на сцену был полным триумфом.

"Весь зал аплодировал ей как один человек, - высшее общество взапуски с "мужиками" из партера при конце пьесы кричали из всех сил: "Жорж, Жорж!" Это была целая буря браво; венки и цветы сыпались градом".

Если учесть, что ""мужиками" из партера" здесь названа одним из иностранцев менее богатая, но не менее образованная часть публики, которая обычно покупала стоячие места, то истинный успех и первый "приговор" русских зрителей будут еще более весомы.

Жорж покоряла на сцене, царствовала на ней, показывая мастерство гастролерши, какого русский зритель, бывая на французских спектаклях, еще не видел.

А в одной из лож на выступлениях француженки сидела, мучительно стараясь не пропустить ни одного ее жеста, ни одной интонации голоса, та, которая еще совсем недавно в том же богатом позолотой зрительном зале уже успела получить бурное признание той же публики, - Семенова большая.

Она жадно впитывала искусство, прежде неведомое ей. Искусство исполнения трагедий Расина и Вольтера на языке оригинала в современной интерпретации актрисы, которая в полном смысле слова была ее сверстницей (обе родились в одном и том же, 1786 году!).

Сохранилось немало описаний особенностей сценического мастерства Жорж, которым она никогда не изменяла.

Обработав роль, расчленив монологи трагедий, отдельные их куски на резко сменявшие друг друга способы произношения фраз и даже отдельных слов, точно определив сопровождавшие их движения и жесты, Жорж неуклонно следовала за однажды узаконенным ею на всех последующих спектаклях.

"Все ее телодвижения ловки, игривы, как говорят живописцы; словом, для кисти и резца она лучший образец. Голос у нее свободный, громкий, внятный" - таково было первое впечатление петербургских зрителей, увидевших ее в образе расиновской Федры. Многие, правда, "замечали, будто она слишком уж протяжно говорит, даже и поет". Но им объясняли, что "само лицо, ею представляемое, того требовало", что сам Вольтер так диктует: "Фернейский трагик пишет, чтобы отнюдь не произносить стихи как прозу"; к тому же "актриса в некоторых только местах употребляла протяжное произношение, когда того требовало ее положение, страсти, перемена разговора...".

"Что касается до искусства г-жи Жорж, - признавался вначале сам Шаховской, - оно велико. Страсти ей ничего не стоят, душа ее полна огня, лицо есть зеркало души: оно столь же быстро и легко изменяется, как быстры и легки перемены голоса в страстях ее..." Но тут же добавлял: "...во всем этом видно старательное изучение, а не то вдохновение сердца, воспламеняющегося огнем природы и восторгающего души зрителей. В самых исступлениях страстей она никогда не может забыться, что она на театре..."

Мнение Шаховского подтверждали и другие знатоки: Сергей Аксаков, Василий Жуковский и Пимен Арапов. "Игра m-lle George, - утверждал Аксаков, - была положена, так сказать, на ноты, твердо выучена наизусть и с неизменною точностью повторялась всегда... Она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали..." И как бы анатомировал ее игру, раскрывал три зорко подмеченных им приема, к которым постоянно прибегала Жорж.

Для того чтобы поразить зрителя, наиболее воздействовать на него, она выделяла отдельные места, жертвуя иногда смыслом роли, играла на эффектных контрастах. Певуче протянув слабым голосом с закрытыми глазами, в неподвижной позе несколько строк, она, вдруг неожиданно сверкнув выразительными "очами", придавала "громоподобную силу своему голосу", бурный поток слов "вырывался из ее груди", и "неотразимо-ослепительный блеск ее взгляда, сопровождаемый чудною красотою жестов и всей ее фигуры, довершал поражение зрителей".

Так же неожиданно "громкозвучная, певучая и всегда гармоническая" декламация прерывалась, чтобы перейти в многозначительный шепот, которому надлежало "впиться в сердца".

Певучие интонации сменялись скороговорками. Скороговорки перемежались фразами, на которых ставились особые акценты путем расчленения на слоги отдельных слов.

При всем том актриса была все так же царственно прекрасна, ни одна складка ее роскошного наряда не оказывалась измятой, ни одна черта "богоподобного" лица не теряла величественности.

То было четко отработанное мастерство представления. Владея им в совершенстве, актриса могла, не выходя из играемого образа, браниться одновременно со своей прислужницей, стоявшей в кулисе, перебрасываться не слышными в зале фразами с другими актерами, поправлять прическу. Некоторые из театралов ставили ей это в упрек. Другие, наоборот, говорили об этом как о невиданном совершенстве исполнения. Но общий гул восторга окружал Жорж со всех сторон во время первого года пребывания ее в России, служа своеобразным укором русской труппе, в которой, по уверению многих, ничего подобного не было никогда.

* * *

За выступлением в "Федре" последовало исполнение Жорж 30 июля 1808 года роли Аменаиды в "Танкреде". Затем - Семирамиды и Меропы в одноименных произведениях Вольтера, Дидоны в трагедии Лефрена де Помпиньяна... И снова головокружительный успех, забрасывание цветами, гром аплодисментов, бесконечные "браво!".

Жорж уже ждут не дождутся на гастроли в Москве. И она устремляется туда в конце 1808 года навстречу новому триумфу, новой славе!

Но в это время начинается более трезвое осмысление секрета ее таланта. "В продолжение всей роли Федры, - размышляет Шаховской, - я видел все великое искусство актрисы... Сильные роли цариц к ней ближе идут, нежели страстные и нежные роли любовниц… (...) ...Что же касается роли Аменаиды, то здесь открылись все ее слабости". Во многих местах он не ощутил того "особенного духа", который Вольтер в "Танкреде" дал характеру Аменаиды. Разумеется, отмечает он, "искусство г-жи Жорж достойно истинного уважения; но если бы она для великих своих дарований требовала более помощи от природы, нежели от учения, то бы игра ее имела ту благородную простоту, которая, истекая прямо от души, проникает душу зрителя".

И, предостерегая русских актрис, чтобы они слепо не подражали "великолепной" Жорж, Шаховской надеется, что Семенова под его руководством сумеет противостоять той. Но Семенова уже пошла "на выправку" (как язвительно определял Яковлев) к Гнедичу, который именно в это время и перевел для Семеновой "Танкреда".

Шаховской, в прямом смысле слова, плакал, в очередной раз бил себя в грудь, жалуясь каждому на измену Семеновой, на то, что она теперь в подражание Жорж начнет "выть", выпевая стихи, лишая их "благородной простоты". Но Семенова, поддержанная всем своим окружением во главе с И. А. Гагариным и А. Н. Олениным, готовя, как уже говорилось, роль Аменаиды под руководством Гнедича, пока что овладевала лучшим, чем славилась Жорж, - музыкальной выразительностью произнесения стихотворных строк и благородной гармонией жестов и движений. В то же время, пусть еще не всегда умело, в чем-то она уже противостояла знаменитой французской актрисе, проявляя собственную индивидуальность.

По всему театральному Петербургу разносились сенсационные слухи, чуть ли не заключались пари.

- Как можно смотреть Семенову в роли Аменаиды после mademoiselle George! - восклицали одни.

- Как можно ей сравняться с mademoiselle George! - вторили им другие.

- Госпожа Семенова отважилась бросить наставнице своей перчатку! - удивлялись третьи.

И все вместе сгорали от любопытства:

- Что происходит в мыслях и сердце знаменитой амазонки на поприще Мельпоменовом?

А амазонка меж тем, идя вслед за Жорж в великолепном умении декламировать роль, в абсолютной свободе владения мимикой, жадно схватывала слова Гнедича и о недостатках прославленной актрисы: "Переломы стихов часто у нее без нужды... беспрестанные переходы голоса даже были скучны. Она... жертвовала целым для блестящих минут; никогда не забывала, что она актриса, и вообще в игре своей имела пороки, весьма близкие к шарлатанству, которое, беспрестанно заботясь о плесках, ослепляет на минуту, но скоро становится видимо".

Учитель был требователен, педантичен и строг. Ученица на занятиях с ним послушна и внимательна. Он вел ее к постижению замысла Вольтера, говорившего о своей Аменаиде как о "предельно нежной и решительной девушке, к тому же еще в большей мере - несчастной...". И она пыталась максимально приблизиться к требованию фернейского трагика.

Всего этого не было в исполнении Аменаиды величественно-надменной, блестяще декламирующей стихи Жорж. И все это надеялся увидеть превосходно чувствующий классическую драматургию, глубоко образованный Гнедич. И вот наступило время "сценического турнира" французской и русской актрис.

В марте 1809 года вернувшаяся из Москвы Жорж выступила вторично на подмостках Большого петербургского театра в "Танкреде".

Спектакль французской труппы шел на фоне случайных, написанных для других спектаклей декораций. Костюмы представляли собой причудливую смесь античных одежд, приспособленных к пышной моде конца XVIII века. На сцене царствовала картинно-прекрасная Аменаида - Жорж, одетая в атласное белое платье, украшенное золотым шитьем, с накинутым белым покрывалом, вся в жемчугах. Она не меняла костюма даже тогда, когда в конце трагедии ее героиню выбрасывали в оковах из-за кулис на сцену для суда.

Жорж по-прежнему затмевала блеском отточенной игры остальных актеров. Все взоры зрительного зала были прикованы к ней. Но где же борьба "чувств пламенной и несчастной любовницы?! - начинали вдруг сомневаться наиболее зоркие из зрителей, выходя из магии ее игры после спектакля. - Почему с таким равнодушным спокойствием произносит она имя так страстно и нежно любимого ею Танкреда?..". Где исступление, смешанное с нежностью?

Подобные размышления начинают мелькать в рецензиях еще до постановки русского "Танкреда". Все ждут появления на сцене "нашей Аменаиды".

8 апреля 1809 года Екатерина Семенова впервые выходит в "Танкреде" на подмостки того же Большого театра.

Но как преобразилась сцена в русской постановке вольтеровской трагедии! Окружение Семеновой постаралось выпустить ее на "турнир" с покорившей Петербург Жорж более чем достойно. Спектакль идет в грандиозных перспективных декорациях Гонзаго. "Костюмы русских актеров, - с удовлетворением отмечал журнал "Цветник",- действительно сходны с бывшими у сицилианцев". Они изготовлены по эскизам такого знатока, каким является Оленин! На всем представлении лежит печать строгого вкуса, присущего его создателям.

Между тем по залу разносится слух: в одной из лож сидит Жорж. С непринужденным видом актрисы, которая знает себе цену, она ожидает открытия занавеса.

Наконец на сцене появляется Аменаида - Семенова. В ответ на сообщение отца о том, что все права ее возлюбленного рыцаря Танкреда вручены могущественному Орбассану, которого теперь ей прочат в женихи, раздается ее первая реплика.

И столько нежности, любви слышится в ее голосе, когда упоминает она имя Танкреда, в отличие от холодного удивления в той же сцене Аменаиды - Жорж.

Аменаида Семеновой одета просто. В скромном платье, с закрытой, без украшений, шеей, лишь с небольшим венчиком на голове, она - воплощенная девичья скромность, сама покорность. Но события развиваются с нарастающей быстротой. Она оклеветана перед любимым, вынуждена идти на ненавистный брак. От сцены к сцене растет ее протест, раскрывается страстное чувство к Танкреду, возрастает неприятие лжи и зла. Она с такой болью слышит поношение возлюбленного отцом, что слова, произнесенные Семеновой шепотом, - "Нет боле сил", - воздействуют на зрителя куда сильнее, чем полное пафоса то же восклицание Аменаиды - Жорж. Да и вся игра Семеновой согрета таким глубоким чувством, такой гаммой связанных между собой переживаний, неотделимых друг от друга, что декламационная основа разработки роли Жорж теперь кажется слишком рациональной. Мастерские монологи француженки восхищали неожиданными контрастами. Произнесение их Семеновой трогало, заставляя сопереживать нарастанию злосчастий ее героини. И хотя, по-видимому, у Семеновой, только что начавшей идти по новому сценическому пути, предуготовленному ей Гнедичем, явно чувствовалось и акцентированное выпевание стиха, и утрирование (которого справедливо боялось окружение Шаховского), и явное подчинение методично расписанным Гнедичем по всей роли изменениям тональности, но все это, согретое проникающим в душу зрителей контральтовым голосом актрисы, ее мягкой женственностью движений, страстным пылом внутренних переживаний героини, умением жить в образе, а не "представлять", не помешало ей стать победительницей в начавшемся поединке с Жорж.

Приговор был единодушен: в "Танкреде" Семенова превзошла казавшуюся непобедимой Жорж.

Правда, признавая эту победу, многие поклонники таланта французской актрисы утверждали, что роль Аменаиды вообще-то слабее других ее сценических свершений, что сила ее - в раскрытии волевых, могучих характеров, "что выражение сильных страстей свойственнее сей актрисе, нежели томное, нежное, горестное изражение чувств", коими обладает героиня "Танкреда"... И все же удар был нанесен. Что и позволило Гнедичу с полным основанием предпослать изданному им переводу "Танкреда" портрет Семеновой, созданный Кипренским в несколько обобщенной манере, с восторженным мадригалом:

Любимица бессмертной Мельпомены! В России первая успела ты открыть Искусство тайное, как сердцу говорить; Твои черты - потомству драгоценны.

* * *

Турнир премьерш французской и русской петербургских трупп продолжался в течение трех лет, до самого начала 1812 года. Зрители поделились на "жоржевистов" и "семеновистов". Шквал аплодисментов одних сопровождался свистом других. После спектаклей дело доходило до взаимных оскорблений и чуть ли не до рукопашных схваток. Пока не наступил тот миг, когда сама Жорж после московских гастролей в 1811 году обеих актрис вынуждена была признать себя в исполнении ими одних и тех же ролей побежденной.

За это время Семенова и Жорж сыграли в 1810 году Гермиону в "Андромахе" Расина, а в 1811 году Меропу в одноименной трагедии Вольтера. И хотя Жорж имела огромные преимущества, произнося оригинальный классический текст на языке подлинников, а Семенова вынуждена была играть в куда более тяжеловесных, а порой и труднопроизносимых переводах Д. Хвостова и С. Марина, зрительское признание было на стороне русской актрисы.

Неистовая в своей любви и ревности дочь спартанского царя Менелая Гермиона, мало того что была одной из любимых ролей Жорж, она считалась в ее исполнении недосягаемой. Психологическая предпосылка развития роли была сложна. Брошенная своим возлюбленным Пирром ради троянки Андромахи Гермиона толкает безнадежно влюбленного в нее Ореста на преступление и ненавидит его за это. Обрушив на него после совершенного им убийства Пирра проклятия, назвав его, послушного исполнителя ее преступных желаний, "предателем" и "злодеем", она за сценою кончает с собою, "в себя вонзая меч".

Верная себе Жорж страстной декламацией, неожиданными контрастами, подчеркнуто величественными даже в гневе движениями вызывала ужас, содрогание зрителей от злобной ревности Гермионы. С отчаянием и яростью восклицала она, узнав об убийстве Пирра Орестом: "Он мертв?.." В своей нечеловеческой жестокости, уязвленном самолюбии Гермиона в исполнении Жорж представала характером цельным, в ней не было места сомнениям, колебаниям. За измену она беспощадно карала Пирра. И так же беспощадно кончала с собой, не будучи в силах жить без него.

Семенова создавала совсем другую Гермиону. Она акцентировала в роли любовь, всепоглощающую, ослепленную ревностью. В возгласе Семеновой - Гермионы: "Он мертв?.." - не было ярости. Было безнадежное отчаяние от содеянного в безумном порыве. Тем, как произносила это Семенова, она, по словам рецензентов, "разрывала сердца зрителей". В упреках Гермионы Оресту она выделяла не то, как посмел он последовать ее повелениям, а то, "как мог любовнице он верить исступленной?". Смертью своей она карала и себя, и его прежде всего за преступление закона человечности.

"Роль Гермионы,- утверждал журнал "Цветник",- может почесться одною из самых труднейших ролей... Вот роль, в которой надобно смотреть г-жу Семенову... Никогда игра ее не была так обдуманна и натуральна... Она была тем, чем должна быть Гермиона. Мы видели в сей роли г-жу Жорж, восхищались ее игрой, но еще более восхищались игрою г-жи Семеновой, которая почти везде превзошла ее".

Упоенный исполнением Семеновой роли Гермионы автор перевода "Андромахи" граф Хвостов восклицал: "...сам Аполлон учит ее!" На что не менее упоенный игрой Семеновой Гнедич не без самодовольной лукавости отвечал ему:

Известно, граф, что вам приятель Аполлон. Но если этот небожитель (Знать есть и у богов тщеславие свое) Шепнул вам, будто он Семеновой учитель, Не верьте, граф, ему: спросите у нее.

Николай Иванович продолжал давать уроки своей талантливейшей ученице в "театральной школе" на дому. И результаты их сказывались постоянно.

Дали они себя знать и в роли вольтеровской Меропы, впервые сыгранной Семеновой 30 октября 1811 года на сцене Большого театра. В ней русская актриса вновь соревновалась с блистательной француженкой. И вновь победила ее.

С высоким трагическим пафосом играла Жорж роль гордой и непримиримой властительницы Меропы, никогда не забывавшей свое царское происхождение. Патетический возглас: "Que vous faut-il de plus? Merope est a vos pieds!" ("Чего вам более? Меропа у ваших ног!") - становился центром роли в исполнении Жорж.

Совсем иначе играла эту роль Семенова. Впервые выступив в роли зрелой женщины (до этого Семенова играла роли молодых "любовниц"), она сумела с такой силой выразить охватившие Меропу чувства матери, забывшей про свой сан, трепещущей лишь за жизнь единственного оставшегося в живых сына, что зрители вскакивали с мест, восклицая: "Боже мой! Как может искусство так близко подходить к натуре!"

Жорж поражала филигранной отделкой декламаторской сути роли. Семенова - "натуральностью", одухотворенностью актерской игры. Жорж особенно была хороша в выявлении темных чувств своих героинь: злобной ревности, гордой мести. Семенова как бы высветляла образы тех же героинь.

После гастрольных выступлений в конце 1811 и в начале 1812 года в Москве зрители окончательно отдали предпочтение русской актрисе. О своем поражении в ролях Аменаиды, Гермионы и Меропы Жорж говорила не без ревности, сознаваясь, что порой "деревянит" роли. Не без бравады Жорж подчеркивала и другое: она не любит и не умеет играть в прозаических трагедиях. "Вот и еще верх надо мною!.. Проза не идет у меня с языка, и я теряюсь". Говорила так Жорж неспроста. Поборники столь высоко ценимой, канонически узаконенной классицистской трагедии считали, что она должна быть обязательно стихотворной. Жорж превосходно это понимала... и, разумеется, лукавила.

Семенова во время пребывания Жорж в России сыграла и Корделию в "Леаре", и шиллеровскую Марию Стюарт, и Офелию в "Гамлете". Тяжеловесные русские переводы-переделки не доносили величия шекспировских и шиллеровских стихотворных строк. Но и за игру в них рецензенты пели ей дифирамбы:

"Самый хладнокровный зритель верно проливал слезу в последнюю минуту расставания Марии с любезным ее сердцу и с жизнью, самый бесчувственный восхищался неподражаемости искусства актрисы, занимавшей роль сию... Зрители были растроганны игрою ее, и большая часть из них плакала".

"Жорж еще ни в одной трагедии не была так хороша, как Семенова в "Гамлете"; глядя на нее, все зрители были очарованы, не понимали себя, и "браво!", сопутствуемое рукоплесканиями, раздавалось беспрестанно".

Возвращение Семеновой в марте 1812 года из Москвы в Петербург после одновременных там с Жорж гастролей было встречено общим восторгом. Первенство ее среди актрис русской и французской петербургских трупп теперь не оспаривали.

* * *

После вторжения Наполеона в Россию французская петербургская труппа продолжала играть, подстраиваясь к патриотическим вкусам русских. Но успеха не имела. По свидетельству А. Е. Асенковой, как и многих других современников, в то время "французский театр в Петербурге был постоянно пуст, а русский набит битком".

Александра Егоровна Асенкова, только что вступившая в русскую труппу, выразилась, правда, не очень точно, ибо специального здания "французского театра" тогда в Петербурге не существовало. После пожара в новогоднюю ночь 1811 года Большого Каменного театра все петербургские труппы сгрудились на одной сцене - бывшего, как его называли, театра Казасси, стоявшего у сада около Аничкова дворца.

Построен он был еще в 1801 году на деньги содержателей итальянской труппы. Но через два года его забрала дирекция придворных театров и, возместив убытки антрепренерам Астарите и Казасси, взяла их труппу в свое ведомство.

На сцене деревянного театра у Аничкова дворца и раньше выступали не только итальянцы, но и русская и французская труппы. Случалось это периодически. Теперь же, с 1811 года, в этом сравнительно небольшом театре (хотя, по воспоминаниям очевидцев, порою на сенсационные спектакли туда набивалось до полутора тысяч зрителей) шли основные представления всех императорских трупп.

Он был скромен на вид. Проектировал его одни из талантливейших архитекторов Винченце Бренна. Но создать воистину целое, гармоничное по замыслу здание ему не удалось по причине того, что его обязали встроить театральное помещение в ранее стоявший здесь павильон архитектора Старова, который завершал территорию Аничкова дворца у нынешней площади Островского.

Частично разобрав стены павильона, Бренна как бы втиснул в него зрительный зал, разделив перегородками остальное помещение на два этажа и поместив в них лестницы, фойе и служебные помещения. Пристроив отдельно сценическую коробку и уборные для артистов, архитектор создал сценическое помещение с неплохой акустикой, с вместительным, разделенным на ярусы, зрительным залом.

Кроме Малого театра в распоряжении театральной дирекции имелся еще один - Новый, в просторечии известный как Кушелевский, театр на Дворцовой площади, там, где позже было построено Росси близлежащее к Невскому проспекту крыло Главного штаба. "Театральный подъезд приходился против главных ворот Зимнего дворца",- указывает Петр Каратыгин его местоположение.

Еще во времена Павла играла в нем немецкая труппа. Потом немецкий антрепренер Мире прогорел, и зрительный зал в доме, принадлежавшем одно время Кушелеву, был причислен к сценическим площадкам дирекции императорских театров. В нем наряду с немецкими выступали изредка и русские актеры. С 1811 года они стали играть там чаще. Чуть позже, с 1813 года, когда Шаховской организует выступления молодых актеров из числа старших воспитанников, для того чтобы они набирались непосредственного сценического опыта, спектакли их будут смотреть именно в этом здании.

В то время, когда здесь начал свою сценическую карьеру Петр Каратыгин, Кушелевский театр наводил уныние: "Зрительская зала... была очень некрасива: закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, на сцене ветхие декорации и кулисы, в коридорах повсюду деревянные лестницы, в уборных постоянная копоть от неисправных ламп, наполненных чуть ли не постным маслом..."

А было время, когда здесь сверкали огни многочисленных свечей в богатых бронзовых канделябрах и блистающих хрустальных люстрах, освещая с неимоверной роскошью декорированные и меблированные залы, и среди них те, которые предназначались для театральных представлений. Особняк, в котором они располагались, принадлежал в конце XVIII века одному из самых любимых Екатериной II фаворитов - А. Д. Ланскому, который скончался в тридцатилетнем возрасте в 1784 году. Позже, уже в 1811 году, его помещения - все, кроме театральных, - приобрел Главный штаб. В театральных же продолжались представления актеров, устраивались концерты и маскарады. По существу, со времен Павла до начала 20-х годов XIX века, когда Росси в основном построил новое здание Главного штаба, вобравшее в себя со стороны Невской першпективы наряду с другими и бывший дом Ланского, сценическая жизнь в нем не замирала.

После пожара Большого театра она там, как и в театре у Аничкова дворца, значительно оживилась. Способствовало тому само время.

По сообщению журналов, в 1812 году все виды театрального искусства "соревновались ежедневно в возбуждениях в зрителях силы народных чувствований". Много сил отдавала этому и Семенова.

Вместе с Яковлевым с увлечением, без передышки играла она теперь и Ольгу в "Пожарском", и Ксению в "Димитрии Донском", и другие подобные роли в ранее поставленных, но приобретших новый патриотический смысл спектаклях. Семенова выходила на сцену в русском костюме, плясала и пела в дивертисментах, даже в операх-водевилях - хотя бы в таком, сочиненном Шаховским, как "Казак-стихотворец", лихо исполняя в нем куплеты казачки Маруси:

Коли на войне вiн ляже, Пуля серденько пробьет, Умиравши, видно, скаже: Милая за мне умрет.

В бурном экстазе зрители собирали пожертвования для ополченцев. Одетый в поношенную шинель чиновник бросал на сцену тощий бумажник, крича: "Возьмите и мои последние семьдесят пять рублей!"

Рыдал давно не выступавший Дмитревский, вызванный всеобщими рукоплесканиями, после окончания патриотической драмы "Всеобщее ополчение", в которой он сыграл старого унтер-офицера.

Узнав об удачном сражении своих соотечественников на поле брани, врывалась из-за кулис во время идущего спектакля Семенова, чтобы ото всего сердца крикнуть вожделенное слово: "Победа!!!"

* * *

Она теперь царила на сцене. Весной 1812 года была уволена Вальберхова. Каратыгина покорно играла роли благородных матерей. И навсегда исчезла из Петербурга Жорж. В конце 1812 года французская труппа покинула Петербург.

Имя Семеновой гремело наряду с именем Яковлева. Но играть им друг с другом становилось все труднее.

Помимо личной неприязни главная беда их как партнеров состояла в разных жизненных и творческих верованиях, в противоположности их натур. Яркая, бурная, "блуждающая как комета", непредсказуемая на спектакле игра прославленного партнера нередко мешала Семеновой. Печать "вкуса и гармонии" лежала на ее сценических созданиях. Игра ее была вдохновенна, но точна, в рамках тщательно продуманного анализа роли. Яковлев никогда не знал, как будет играть "завтра". Семенова знала.

"Игра его, - утверждал Гнедич, говоря о Яковлеве, - зависела единственно от силы и расположения духа, а не от идей души, проникающей в тайны искусства..." Игра же Семеновой "озарена свершением искусства", трагедийные образы, подчеркивал он, как и Пушкин, "сотворены" ею!