"Завистников имел, соперников не знал"

Я сам мое небо, и сам мой ад!

"Разбойники" Ф. Шиллера

Завистников имел, соперников не знал

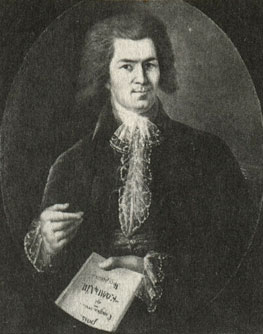

Алексей Семенович Яковлев родился в 1773 году.

Год этот запечатлен на его могильном памятнике, в учебниках истории русского театра, во всевозможных энциклопедических справочниках, подтвержден автобиографическими свидетельствами самого актера. Месяц и день рождения не указываются нигде.

До сих пор почти ничего не было известно и о родителях актера. Говоря о его отце, биографы, как правило, ограничивались несколькими словами. Отчества отца - Семена Яковлева никто из них не помянул. Одни считали его уроженцем Костромы, другие - Ярославля, третьи - Санкт-Петербурга. Но все упоминали о том, что был он купеческого звания, разорился и умер, когда сын его Алексей пребывал еще в младенческом возрасте.

О дне рождения Алексея Семеновича Яковлева все еще ясности нет. Предположение, правда, можно сделать.

Один из его современников и верных поклонников, Степан Петрович Жихарев оставил упоминание, что тот любил праздновать день своих именин - 17 марта. Святцы подтверждают указанную дату. Действительно, на день 17 марта приходится тезоименитство "преподобного Алексiя, человека божия", в честь которого, по всей видимости, и был назван наш герой. Обычай давать имя святого, праздник которого соответствует дню рождения новоявленного, был распространен в России, особенно в простонародных и купеческих семьях.

До обидного мало знаем мы и о первых годах жизни Алексея Яковлева. Суммируя документальные свидетельства и показания современников, можно с полным основанием утверждать, что родился он в состоятельной купеческой семье, проживавшей не на Вознесенском проспекте, как уверяли некоторые биографы, а в более удаленной от центра города Литейной части.

"Семен Яковлева сын Зеленин" (такой была фамилия отца Алексея Семеновича, впоследствии утраченная) считался купцом среднего достатка. По сообщениям некоторых биографов, он имел галантерейную лавку в старом Гостином дворе. По их же сведениям, она у него сгорела во время пожара 1771 года.

Семен Яковлевич умер в 1776 году. Жена его Марфа Васильевна последовала за ним, когда Алексею шел десятый год.

Раннее сиротство наложило неизгладимый отпечаток на его характер. Десятилетний Алексей Яковлев попал в семью сестры Пелагеи, старше его на тринадцать лет. Главою семейства был ее муж Иван Максимович Шапошников. Капитал он имел солидный. Став опекуном несовершеннолетних детей Яковлева-Зеленина (кроме упомянутой уже сестры Пелагеи у Алексея Семеновича были еще сестры Марья и Татьяна), Шапошников пустил и их наследство в оборот. Жили они в его доме, стоявшем на Вознесенском проспекте (ныне пр. Майорова), в Третьей Адмиралтейской части, расположенной между Екатерининским каналом и Фонтанкой.

Нет никаких конкретных данных, как протекала жизнь Алексея Яковлева в доме Шапошникова. Известно лишь, что мальчик каждодневно оказывался на набережной Невы, у Летнего сада. Там, вблизи дворцовых прачечных, около которых протекает Фонтанка с переброшенным через нее мостом (до сих пор носящим название Прачечного), по свидетельству его приятеля с юношеских лет Григория Жебелева, Шапошников снимал помещение для своей лавки.

Торговавший неподалеку от лавки Шапошникова Григорий Жебелев еще до знакомства с Алексеем Яковлевым почувствовал к сцене непреодолимое влечение. Побывав в театре на Царицыном лугу, где представляли "Дмитрия Самозванца" Сумарокова с Шушериным в главной роли, он, по собственному признанию, "совершенно обезумел". И заразил своим "безумием" Алексея, которому не довелось до этого еще побывать на сценическом действе. Пробравшись в зрительный зал, по рассказу Жебелева "а gratis" (без билетов), на самую верхотуру, они от восторга совсем "голову потеряли". А затем стали с приятелями сами разыгрывать у Жебелева трагедии, причем Яковлеву доставались женские роли. Просуществовала их домашняя труппа из четырех человек недолго. Где-то около 1791 года Жебелев познакомился через портного, у которого когда-то служил мальчиком на посылках, с Яковом Емельяновичем Шушериным. И упросил знаменитого актера взять его с собой в Москву для поступления на сцену.

О дальнейших событиях в жизни Яковлева один из первых биографов его П. Свиньин повествует так: "Не имея более товарища и друга... а потому чувствуя всю тягость своего состояния, потребовал от своего опекуна свободы. Твердость, с какою скромный юноша в первый раз предстал пред угрюмого опекуна своего, заставила согласиться на его желания и выдать ему наследие его, состоявшее из 1800 рублей".

Буквально вырвав у Шапошникова свой капитал, девятнадцатилетний Алексей Яковлев для начала снял так называемое окошко под № 67 в Зеркальной (идущей по Садовой) линии Гостиного двора. Таких окошек с прилавком в Гостином дворе было много. В них торговали мелочным товаром; аренда их стоила значительно дешевле, чем наем помещений с входными дверьми и кладовыми, где обычно хозяйствовали более состоятельные купцы. Занялся он уже знакомым ему галантерейным делом. Съездил за товаром на ярмарки в прибалтийские города: Юрьев, Ревель и Нарву. Товар разложил в окошке с присущим ему артистизмом. На том и закончилась его забота о продаже. Ни зазывать покупателей, ни уговаривать их, ни даже предлагать товар Яковлев не стал. Сидя целые дни в "окошке", читал книги, сочинял стихи, декламировал вслух.

За этим занятием и приметил его один из директоров Ассигнационного банка, находившегося на Садовой, рядом с Гостиным двором, Николай Иванович Перепечин. Получивший университетское образование преуспевающий чиновник был одержим неустанным стремлением находить одаренных людей. Открытие одного из талантов и сохранило фамилию его для потомков. Прожив пятьдесят лет и дослужившись до чина тайного советника, Николай Иванович, как утверждает краткая справка "Русского биографического словаря", "заслужил память о себе тем, что обнаружил талант известного впоследствии трагика А. С. Яковлева, которому оказывал покровительство и содействовал определению его на сцену".

В 1793 году, через два года после отъезда Жебелева в Москву, была издана пьеса ""Отчаянный любовник (Трагическое происшествие)" сочинения санкт-петербургского купца А... Я...". Пьесе было предпослано посвящение: "Милостивому государю Николаю Ивановичу Перепечину", подписанное полным именем: "Алексей Яковлев".

В стихотворной пьесе, всего из нескольких явлений, сюжетом которой послужило самоубийство в Петербурге гвардейского офицера, было много чувствительности и пыла. Но характеры едва намечены, сюжет не завершен. Что же касается стихов... то прав один из современников Яковлева, заметивший: "...конечно, эти стихи нехороши. Но они... по-тогдашнему могли возбудить всеобщее внимание и удивление. Особливо от поэта-самоучки". Поставлена пьеса на сцене не была. А в кружке Перепечина похвалы заслужила.

Интерес у Яковлева к торговле пропал начисто. Расставшись с "окошком" в солидном Гостином дворе, Яковлев приобрел легковесную "овечку" - небольшой столик со шкафчиком, в который укладывал незатейливые товары: галантерейную мелочь и лубочные картинки. "Паслась" его "овечка" в торговой бирже на Стрелке Васильевского острова всего несколько часов в день (что очень устраивало молодого поэта). Но концы с концами ему едва-едва удавалось сводить. От наследства уже почти ничего не осталось. Вот-вот должен был наступить крах.

Положение было бы безвыходным, если бы Перепечин не познакомил Яковлева с Иваном Афанасьевичем Дмитревским. Тот, сразу почувствовав в молодом купце актерский талант, как уже говорилось, подготовил его к вступлению на сценическое поприще.

* * *

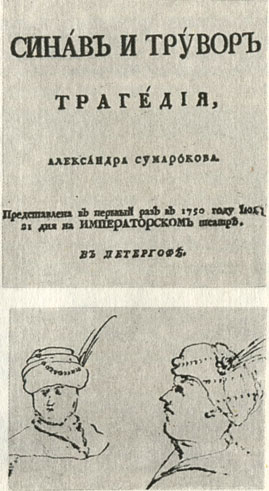

Дебюты Алексея Яковлева состоялись на петербургской сцене в июне 1794 года в ролях Оскольда, Синава и Доранта - персонажа комедии Кампистрона "Ревнивый, из заблуждения выведенный".

"При первом появлении на театре, - вспоминал его биограф в статье, напечатанной журналом "Северный наблюдатель" сразу после смерти Яковлева, - он привел в восхищение зрителей. Высокий и статный рост, правильные и выразительные черты лица, голос полный и в возвышении яркий, выговор необыкновенно внятный и чистый и, наконец, чувствительность и жар, часто вырывающийся из пламенной души его, предвозвестили уже в нем артиста, долженствующего сделать честь нашему театру".

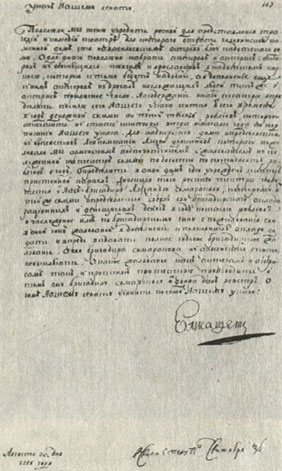

11 августа 1794 года князь Юсупов подписал следующее "определение дирекции над зрелищами и музыкой":

"Санкт-петербургского купца Алексея Яковлева, как он желание имеет служить при театре и по предварительному испытанию актером быть может, в театральную дирекцию принять, с жалованьем из остающейся от 1-го числа сентября нынешнего 1794 года суммы, театральным служителям положенной, в год по триста по пятидесяти рублей, да на квартиру, дрова и вместо казенного экипажа сто рублей. В продолжение ж бытности его - Яковлева актером, доколе в службе сей дирекции существовать будет и от купечества к другим должностям не выберут, играть ему беспрекословно в трагедиях и комедиях первые и вторые роли... также прочие всякие роли, которые от дирекции приказаны ему будут. О чем сие определение объявить с подпискою".

И Яковлев написал на нем: "Сие определение читал и во исполнение подписуюсь. Санкт-петербургский купец Алексей Яковлев".

По-прежнему числясь в сословии купцов, обязанных платить подушные подати, он получил право называться актером придворного театра. На протяжении следующего, 1795 года все главные роли амплуа Первого любовника русского репертуара отошли к нему. Что же касается самого Дмитревского, то, по сообщению биографа Яковлева, "с этого времени он являлся только в своих лучших, коронных ролях, по преимуществу в амплуа благородных отцов и резонеров в комедии...".

Отношения Яковлева с Дмитревским были непростыми. К первым годам пребывания на сцене Яковлева биографы относят его слова: "Хорошо или дурно я играть буду, о том пусть решает публика; а уж обезьяною никогда не буду". Яковлев сразу начал отстаивать свою индивидуальность. Дмитревский же, "умный и осторожный старик, - рассказывал Жихарев, - рассчитывая, что с расположением публики к молодому артисту шутить небезопасно... своенравного... юношу провозгласил под рукою лучшим и любимейшим учеником своим, присовокупив, однако ж, к тому, что он упрямец и большой неслух".

Осложняло их отношения и многое другое. Рассказывая о сценической судьбе Алексея Семеновича Яковлева, нельзя сразу же не коснуться истории его любви, в значительной мере определившей характер его "исповеднического искусства".

На сценические подмостки он ступил одновременно с другой ученицей Дмитревского - Александрой Дмитриевной Каратыгиной, также зачисленной в штат театральной дирекции вместе с мужем своим Андреем Васильевичем Каратыгиным.

Александра Дмитриевна стала главной партнершей Яковлева. Она прочно вошла в его личную жизнь.

"Яковлев влюбился, - писал один из первых биографов Яковлева Рафаил Зотов. - При пламенных его чувствах и пылком воображении, развитых сценической жизнью, страсть его должна быть самая сильная, самая необузданная. Предмет его страсти была замужняя женщина из театрального круга, и, следственно, обладание ею было невозможно".

Когда зародилось это пронесенное через всю его жизнь чувство? О нем Яковлев рассказал в своих, увы, далеко не безупречных по форме стихотворениях, свидетельствующих, что и А. Д. Каратыгина к нему какое-то время была неравнодушна:

День, мне в жизни незабвенный, Будь навеки мною чтим; От Аглаи я бесценной Слышал слово: ты любим!

Стихи, посвященные ей, по всей видимости, относятся к концу XVIII и к первому десятилетию XIX века. Последнее из них - "Мрачные мысли", самое значительное по биографическим данным, написанное в 1810 году, позволяет говорить о драматизме их "горького романа":

...Как вершины древ кудрявые Меж собою ищут сблизиться, Но стремленьем тока быстрого Друг от друга отделяются, Так подобно рок жестокий мой, Мне увидеть дав волшебницу, Воспретил мне быть ей спутником На стезях тернистых жизни сей!

Многие стихотворения Яковлева сопровождает одна и та же мысль: "О, как счастлив тот супруг, у кого супруга - друг!" В них он осуждает того, кто нарушает библейские заповеди "не укради" и "не прелюбодействуй": "Он в свете любит лишь себя: за мнимым счастием несется, приобрести его печется, и ближних и себя губя". Сокрушается о судьбах тех, "кому честь, совесть не препона для насыщения страстей!..".

А сам все более упорно несется за этим "мнимым счастием". И все с большей силой устами своих героев раскрывает необузданность страстей, охватывающих людей неординарных, противоречивых, противоборствующих не только с недругами, но и с самим собой.

Кого же играл тогда Яковлев?

Самой яркой, даже программной, оказалась для Яковлева роль Магомета, которую он исполнял с перерывами около полутора десятков лет.

Трактовка ее была определена в свое время Дмитревским. И стихийно переосмыслена Яковлевым уже при первом приобщении его к трагедии Вольтера. Именно в ней резко проявилась индивидуальность молодого актера, отнюдь не соответствующая представлениям Дмитревского об идеальных качествах лицедея.

В роли Магомета началось восхождение Яковлева как актера самобытного, ни на кого не похожего. Но с ее исполнения наметился и его разлад с теми, кто являлся тогда в театре законодателем.

Магомет Яковлева был не только олицетворением зла, которое несет в себе любой фанатизм, но и живым воплощением противоречий этого зла. Его Магомет любил и страдал. И в минуту ревности терял присущую правителю гордую непреклонность. Любовь не очищала его. Но приоткрывала, что в объявившем себя полубогом злодее бьется человеческое, исполненное тщеславия и страсти сердце.

Все это нарушало заданный Вольтером (а также русским переводчиком "Магомета" Павлом Потемкиным) ритм исполнения (которому неукоснительно следовал Дмитревский). И вносило дисгармонию в актерское решение, которую не терпел классицистский театр. Но это же и брало в плен зрителей, обещая неведомые ранее ощущения.

Между тем Дмитревский передал Яковлеву роль еще одного героя-злодея из своего коронного репертуара - Дмитрия Самозванца. О том, как играл Яковлев роль сумароковского Самозванца, не осталось никаких свидетельств. Но в том, что играл он ее как "неслух", сомневаться не приходится.

Темперамента хватило бы ему не на одну роль. Не к чему было "экономить" сильный голос. Он не терпел заранее придуманных эффектов. Не чувствовал тяготения к ролям рационально-аналитического склада. Его Самозванец, подобно Магомету, был человеком, страстно любившим и не менее страстно ревнующим. Но то была любовь и ревность тирана, несущего гибель окружающим и себе самому.

Входя в давно поставленные, много раз игранные спектакли, Яковлев был вынужден следовать за Дмитревским во всем, что касалось внешнего рисунка роли: принимать готовые мизансцены, стараться придерживаться тщательно разработанной системы интонаций, надевать нелепые с точки зрения исторической правды костюмы. Но с узаконенным Дмитревским внешним рисунком ролей все сильнее вступало в конфликт собственное актерское нутро начинающего актера.

С наибольшей силой оно дало себя знать в прославленной позже роли Яковлева - дикого, но пламенного Ярба в трагедии Княжнина "Дидона", которая будто специально была создана для него. Не случайно слова "дикий, но пламенный" употребит потом Пушкин уже по отношению к самому актеру.

Роль Ярба Яковлев сыграл на первом своем бенефисе - 27 мая 1796 года. Полученный через год и девять месяцев после поступления на сцену, бенефис красноречиво свидетельствовал о том, какое высокое место занял молодой актер. Бенефисы в то время получали лишь избранные, самые знаменитые, прослужившие в театре не один десяток лет.

Пройдет полвека, и известный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков с дистанции своего времени назовет роль Ярба "нелепейшей". "Цельное исполнение ее, - скажет он, - невозможно. Ярб должен буквально беситься все четыре акта, на что, конечно, недостанет никакого огня и чего никакие силы человеческие вынесть не могут..." И приведет в качестве примера своего любимого актера - Якова Емельяновича Шушерина, сказав, что тот, "для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пьесы и характеру Ярба. ... Так поступал Шушерин всегда, - утверждает Аксаков, - так поступали и другие, и так поступал Дмитревский в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину".

Между тем воспоминания об игре Яковлева в роли Ярба говорят о другом. Они свидетельствуют именно о цельности характера и о "драматической истине представляемого лица". Роль Ярба соответствовала психофизическим данным Яковлева. Ярость бессилия любви, охватившей человека сильного и тщеславного, определяла на протяжении всей трагедии игру Яковлева. И эта безрассудная страсть, противопоставленная рассудочной любви счастливого соперника Ярба Энея, влекла к гибели Дидону - ту, ради которой Ярб готов был пойти на любую муку. Но если Дмитревский методично, сцена за сценой, раскрывая зло, которое несла за собой лишенная разума любовь, приводил зрителя к осуждению ее, то Яковлев заставлял сочувствовать своему герою, противопоставившему себя богам.

По описанию Жихарева, он неоднократно прибегал к "глухому полуголосу", к "поражающей пантомиме", "хотя без малейшего неистовства", и только в нескольких случаях дозволял себе разразиться "воплем какого-то необъяснимо радостного исступления, производившим в зрителях невольное содрогание". Выразительность лица, звучность голоса и даже, "если хотите, сама естественность" исполнения Яковлева позволили Жихареву отнести роль Ярба к лучшим творениям актера.

Жихарев видел своего кумира в роли Ярба много лет спустя после первого бенефиса Яковлева. Время отточило, отшлифовало первоначально найденное, отбросило заимствованное, сделало самостоятельной игру актера. Но путь к освоению роли наметился уже тогда - в памятном для Алексея Семеновича 1796 году. Бенефис упрочил славу молодого Яковлева. Вскоре после этого он сыграл еще одну ставшую для него знаменательной роль. 29 июня того же года петербургские зрители впервые увидели пьесу немецкого драматурга Августа Коцебу "Сын любви". В ней Яковлев явился в облике простого солдата Фрица.

Коцебу... Сколько в его адрес было сказано потом насмешливо-уничижительных слов! И сколько слез пролито на его ловко скроенных драмах, наспех написанных, но отмеченных несомненной одаренностью! И в скольких из них нашли свои главные роли актеры, привнесшие в исполнение ролей собственные раздумья о людях и человеческих судьбах!

Откровенный честолюбец, бесстыдный приспособленец, готовый добиться любыми средствами успеха, он был беспринципен и даже, как сказали бы теперь, беззастенчиво спекулятивен. Он не стал провозвестником или хотя бы приверженцем прогрессивных идей просветительской сентименталистской драмы. Но в целях собственного утверждения не раз пользовался ими, облекая их в сценически яркие, доходчивые формы. Образы несчастных, вольнолюбивых, разочарованных жизнью его героев порою обретали сценическую правду, вызывая сочувствие зрительного зала. Дешевая слащавость, которая, как правило, наличествовала в пьесах Коцебу, уходила на задний план, согретая подлинным, живым чувством исполнителей. Но для этого нужны были поистине большие актеры. Таким актером уже в те годы, о которых идет речь, был Яковлев. А потом "могучий, грозный чародей" Павел Мочалов, завещавший похоронить себя в костюме Мейнау - одного из героев Коцебу.

Ролью Фрица начинался для Яковлева новый этап.

"Яковлев попал тут собственным художественным инстинктом в свою колею...- скажет в середине XIX века Рафаил Зотов. - В немецких пьесах он впервые понял сам силу своего таланта, то есть когда увидел возможность играть естественно и передавать зрителям глубокие чувства души, не становясь на ходули декламации".

Драматическую роль Яковлев поднял до трагического звучания. В сентименталистскую драму внес первые романтические тональности. И если Ярб в исполнении Яковлева предвещал его будущего Отелло, то Фриц, незаконнорожденный сын крестьянки и знатного барона, вступившийся за честь своей матери, был первым, пусть еле намеченным, штрихом его тоже будущего Карла Моора.

Классицизм, сентиментализм, романтизм на русской сцене... Они не занимали здесь локальных пространств, последовательно сменяя друг друга. Утвердив себя на Западе в виде самостоятельных направлений в разное время, они прорывались на русскую сцену в конце XVIII века, чутко откликавшуюся на европейские театральные перемены, почти одновременно в виде причудливого переплетения. Актеры подхватывали их тенденции чаще всего интуитивно, опираясь на русифицированную переводную драматургию.

Яковлев не примеривался к ролям, а примерял их на себя. И если они оказывались ему "впору", то начинали в его исполнении жить куда более сложной жизнью, чем позволяла на первый взгляд их драматургическая основа. Так случилось с ролью Кларандона в драме Бомарше "Евгения", которую Яковлев впервые сыграл 5 октября 1796 года. Так случилось и с ролью Фрица в "Сыне любви".

Пьесу Коцебу не только несколько раз под гром рукоплесканий повторяют в Малом театре на Царицыном лугу (где идут в основном русские драматические спектакли), но и допускают на сцену вельможного Таврического дворца. Вместе со своими приближенными там ее смотрит Екатерина II, до тех пор неодобрительно отзывавшаяся о Коцебу. После представления "Сына любви" императрица выражает актерам свое удовольствие. И особо отмечает исполнителя главной роли - Алексея Яковлева.

Для начинающего актера благоволение императрицы означало многое, вселяло большие надежды. Но время вносило свои коррективы.

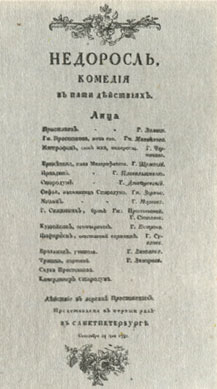

5 ноября 1796 года было назначено представление в Эрмитажном театре комедии Екатерины II "Недоразумение", главную роль в которой по-прежнему исполнял Дмитревский. Но в тот день с императрицей "случился удар". А затем последовала и ее смерть.

Век Екатерины II пришел к концу.

* * *

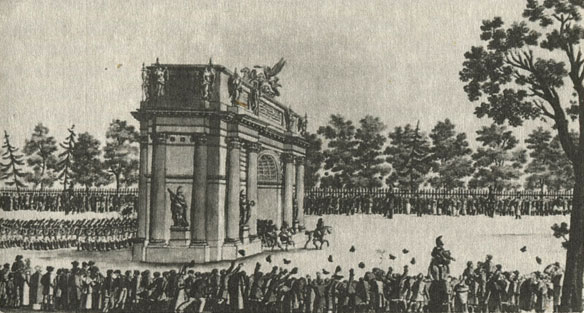

По всей стране объявили траур. Ни о каких выступлениях на сцене не могло быть и речи. Спектакли возобновились лишь после коронации Павла, осенью 1797 года, на дворцовой сцене в его любимой Гатчине. 7 сентября постановкой драмы Коцебу "Ненависть к людям и раскаяние" там открылся первый послетраурный театральный сезон. Пьеса эта отвечала вкусам нового императора, в котором сентиментальная чувствительность, желание быть справедливым уживались с постоянной подозрительностью, с не знающей предела жестокостью и неожиданным порой раскаянием.

Павел I сидел в первом ряду, у самого оркестра, и мог видеть малейшие изменения лиц игравших актеров. Он внимательно следил за их мимикой, движениями и первый начинал рукоплескать, подавая знак к всеобщему одобрению. Окружавшая императора свита смотрела больше на него, чем на актеров. Ибо придворные зрители, которые посмели бы "плескать руками, когда его величеству одобрение объявить было неугодно", а также те, кто воздерживался "от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров", строго наказывались и не допускались более на придворные представления.

"Ненависть к людям и раскаяние" Павел I смотрел несколько раз.

Через десять лет "Ненависть к людям и раскаяние" увидит Жихарев и зафиксирует, как Яковлев играл барона Мейнау. "Чем больше вижу Яковлева на сцене, - напишет он в своем дневнике 11 февраля 1807 года, - тем больше удивляюсь этому человеку. Сегодня он поразил меня в роли Мейнау в драме "Ненависть к людям и раскаяние". Какой талант! Вообще я не большой охотник до коцебятины, как называет князь Горчаков драмы Коцебу, однако ж Яковлев умел до такой степени растрогать меня, что я, благодаря ему, вышел из театра почти с полным уважением к автору... Роль мадам Миллер, то есть Эйлалии, играла Каратыгина прекрасно. В игре этой актрисы много драматического чувства, много безыскусственной простоты, которая действует на душу и нечувствительно увлекает ее. Эта женщина вполне обладает, как говорят французы, даром слез... Это лучшая Эйлалия из всех доселе виденных мною".

С роли Эйлалии, страдающей от того, что когда-то она оставила не только мужа, но и детей, началось в искусстве Каратыгиной раскрытие темы материнской любви, которой прославится она впоследствии.

"Пошлый Мейнау Коцебу вырастал у него в лицо, полное почти байроновской меланхолии", - скажет потом Аполлон Григорьев об игре Павла Мочалова в "Ненависти к людям и раскаянии". У Яковлева образ "пошлого Мейнау" обретал трагическое звучание.

Из бегло намеченной драматургией мелодраматической схемы Яковлев с годами сотворит образ, близкий собственному трагически-противоречивому духовному миру.

"Глубоко проникнутый своею ролью, он передал зрителю все свои чувства и мысли, - констатировал Рафаил Зотов. - Он уже был не в живописном костюме, уже не распевал шестистопные стихи... он был одет в сюртуке и говорил просто и трогательно".

Он играл эту роль на протяжении всей жизни. Разумеется, с годами духовно изменялся он сам. Изменялся в чем-то и его Мейнау. Но уже с самого начала окраска роли Мейнау была резко индивидуальной. Не озлобленность и ненависть двигали поступками героя, а скрытая под их личиной не истребимая ничем любовь. Любовь превращала ненависть в сострадание, говорила о необходимости более широкого взгляда на узы брака. И в то же время обрекала героя на муки одиночества.

"Теперь драмы Коцебу исчезли со сцены, - писал Рафаил Зотов в середине XIX века.- Они нам кажутся слишком просты, обыкновенны. Нам нужно что-нибудь сильное, новое. Но тогда-то они-то и составляли это условие, это всегдашнее требование каждого века... Теперь нам совестно смотреть Коцебу, но род этой литературы всегда будет существовать с некоторыми изменениями, требуемыми веком и вкусом. Обыкновенный быт человеческого общества ближе к сердцу".

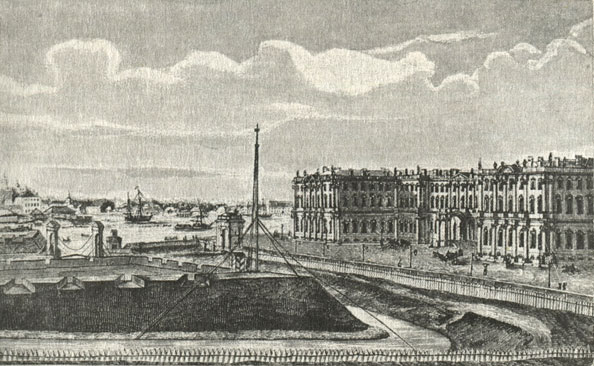

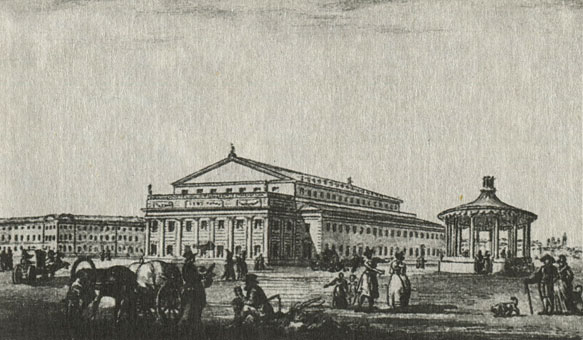

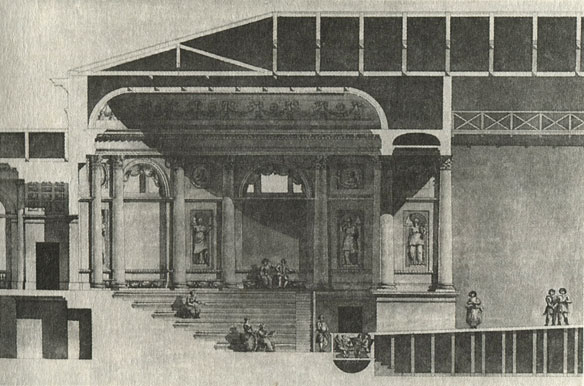

Успех пьес Коцебу в Гатчине в значительной степени определял репертуар русской труппы на придворной сцене. Но представления для широкого круга зрителей было приказано открыть не сентиментальной драмой, а трагедией Вольтера "Альзира" в помещении Большого театра, где теперь выступали все петербургские труппы. Только что заново переоборудованный и роскошно отделанный Малый театр по приказанию Павла был снесен в одну ночь несколькими сотнями пригнанных на Царицын луг солдат. Мельпомена, по мановению руки императора, уступила место воинственному Марсу.?

* * *

Окончательно заняв место главного трагического актера, Яковлев получил в доме Зейдлера отдельную, хотя и небольшую, квартиру. Жалованья ему прибавили. В октябре 1798 года князь Юсупов подписал следующий приказ: "По представлению российской труппы инспектора Ивана Дмитревского и в поощрение службы актеру Алексею Яковлеву, к получаемому им ныне жалованью 450-ти рублям производить еще 150 рублей в год, а всего 600 рублей, считая оную прибавку с 1 числа сентября..." Кроме прибавки Яковлеву выдали единовременную "репрезентацию" - 600 рублей. Да еще последовало распоряжение выплачивать ему и в будущие годы дополнительно по 500 рублей, при казенной квартире и восьми саженях дров. Если же вместо "репрезентации" он захочет иметь бенефис, то было приказано давать ему "и оный". Прибавку к жалованью получила и Каратыгина. Как и Яковлев, она имела теперь 600 рублей жалованья, при казенной квартире и восьми саженях дров. Однако "репрезентации" ее не удостоили. Вместе с мужем, Андреем Васильевичем, получали они теперь столько, сколько имел один Алексей Семенович, - 1100 рублей в год.

Он вошел в ту когорту актеров, которые не только играли главные роли, но в какой-то степени и определяли репертуар.

В театр принес пьесу мало кому известный тогда как литератор чиновник лесного департамента (а впоследствии и его глава) Владислав Александрович Озеров. Пятиактная трагедия его в стихах "Ярополк и Олег", созданная в стиле классицистских традиций, где откровенное подражание Расину уживалось с аллюзионным осмыслением отечественной истории, была далека от совершенства. Но в ней уже по-новому звучали стихи - легко произносимые, приближенные к разговорной речи. Намечались образы, в которых добро сочеталось со злом, преступные действия отягощались муками сомнений. Все это с наибольшей силой выявлялось в характере главного героя - русского князя Ярополка.

Ярополк был правителем слабовольным, легко поддающимся чужому влиянию и наговорам. Он непрестанно мучился угрызениями совести, переменял решения, оказывался человеком, неверным своему слову. Неуравновешенность характера Ярополка давала возможность действовать "во зло" его советнику Свенальду.

В коварной зыбкости атмосферы, царившей вокруг Ярополка, и крылась известная злободневность пьесы Озерова. Ассоциативная сущность трагедии выявилась не в пресловутом конфликте чувства и долга, а в противоречивости образа главного героя, низменные инстинкты которого разжигал хитрый и подлый наперсник.

На роль Ярополка Яковлев делал главную ставку. Надежда его потерпела крушение. Поставленная в Большом театре 16 мая 1798 года, трагедия "Ярополк и Олег", по словам Пимена Арапова, имела "успех исключительный". А с репертуара была снята. В ней углядели намек на фаворитов Павла I - "брадобрея" Ивана Кутайсова и уже "прославившегося" злобным садизмом Аракчеева.

Неуверенность людей в завтрашнем дне, зависимость от нелепого случая, постоянная угроза доносов возрастали с каждым днем.

Сумбур царил теперь и на подчиненной Павлу I сцене. Косясь на возвышенного Екатериной II князя Юсупова, Павел во все театральные дела вмешивался сам. Он поощрял, казалось бы, спектакли русских актеров. И нещадно их сокращал. Мог незатейливо пошутить с Александрой Каратыгиной, миролюбиво поиронизировать над Дмитревским, поощрить молодое дарование. И тут же жестоко их оскорблял. Запретил придворным разговаривать на французском языке, разогнал французскую труппу. И сразу же набрал новую, повелев платить стоявшим во главе ее супругам Шевалье жалованье свыше 10 000 рублей! Да еще оставил у мадам Шевалье пустые бланки со своей подписью. При их помощи ловкая француженка сколотила себе такое богатство, которое и не снилось русским "высоким чинам".

Через пять месяцев после снятия с репертуара "Ярополка и Олега" в театре разразилась еще более бурная гроза, связанная с "Ябедой" Капниста. Поначалу все складывалось в пользу комедии. Издав до этого не один указ о борьбе с лихоимством, Павел I не только не препятствовал постановке "Ябеды" на сцене, но и разрешил автору посвятить ее себе. В театре перед премьерой царила праздничная атмосфера. Стихотворную "Ябеду" театралы сразу отнесли к высоким образцам русской сатирической комедии. С полной отдачей готовили свои роли актеры. Необыкновенно хорош был Антон Михайлович Крутицкий, создав колоритный образ основного мздоимца, председателя гражданской палаты Кривосудова. Превосходен был и Яковлев в роли противника и жертвы "ябеды" - честного полковника Прямикова.

Триумфально выступила русская труппа на премьере "Ябеды" в Большом театре 22 августа 1798 года. Спектакль повторили через четыре дня, а затем показали его 16 и 20 сентября. В императорской типографии тем временем была отпечатана пьеса "с дозволения санкт-петербургской цензуры... Иждивением г. Крутицкого". На ее обложке солнечные лучи озаряли вензель императора. Внизу сидела Истина, перстом указывающая на строку из знаменитой оды Ломоносова: "Тобой поставлю суд правдивый". Сбоку плясал веселый, торжествующий фавн со свирелью.

Но "идиллия" была необыкновенно краткой. Не успели отзвучать аплодисменты по случаю победы над Кривосудовым (в пьесе Капниста, как известно, судейские взяточники терпят поражение), не успела высохнуть краска на отпечатанных экземплярах комедии, как "ябеда" собственной персоной восторжествовала в жизни. По наветам "чиновного люда" 23 октября 1798 года Павел I повелел прекратить ее представление.

А еще через три дня у актера Крутицкого полиция забрала весь отпечатанный тираж "Ябеды". Испуганно выглядывали в ту ночь жители из окон дома Петровых на Садовой, куда вместе с другими актерами переехали из дома Зейдлера и Яковлев, и Каратыгины, и Дмитревский. Случившееся нашло отражение в дневнике Андрея Васильевича Каратыгина, который сделал тогда рядом с упоминанием о спектакле "Ябеды" следующую запись: "Автор дал право с надписью "За талант" печатать и продавать в пользу г. Крутицкого. Несколько экземпляров было продано и роздано действующим актерам, но в ночь на 26-е число захватили у г. Крутицкого остальные и запретили играть по повелению государя".

Под влиянием минуты карал, возвышал, низводил, ссылал и миловал своих верноподданных Павел I. И менял повсюду должностных лиц, пытаясь найти себе точку опоры. Подозревая кого-либо, он тут же вверялся ему и снова подозревал. И прежде всего тех, кто верой и правдой служил Екатерине II. Дошла очередь и до князя Николая Борисовича Юсупова. 14 февраля 1799 года был издан указ: "Соображая штаты двора нашего, нами утвержденные, повелеваю быть главным над театральными зрелищами директором нашему оберкамергеру графу Шереметеву. Павел".

Николай Петрович Шереметев пробыл на посту директора театра всего шесть недель. Да и те пали на время великого поста, когда спектакли не шли. Директорство Шереметева ничем не ознаменовало русский театр. Вероятно, можно было бы о нем и не упоминать, если бы в его архиве не остались два эпистолярных документа, которые ярко рисуют положение актеров.

В угоду императору новый директор попытался улучшить иностранные труппы, которыми все больше и больше увлекался Павел I. Для того чтобы заполучить европейских знаменитостей, он обратился к русскому послу в Лондоне С. Р. Воронцову. И получил от него впечатляющий ответ.

"Ваши предшественники, - отчитывал Воронцов Шереметева, - директора театра... мне навязывали подобные поручения, и я от них отказывался... От времени до времени я призываю к себе певиц и певцов для концертов, за которые я плачу; но, ненавидя всегда общество людей театра, я не имею никакой связи с ними... Никогда в жизни я не возьму на себя этой ответственности, никогда я не буду порукой нравов и правил людей театра... До августа Вы еще отлично успеете прямо обратиться к какому-нибудь банкиру, негоцианту или кому-нибудь, кто усердно посещает театры. Кто бы он ни был, он в миллион раз больше будет в состоянии Вас удовлетворить, чем имеющий честь быть, граф, вашего сиятельства смиреннейший и покорнейший слуга граф Воронцов".

Уязвленный Шереметев написал не менее желчный ответ. Попросив извинения у Воронцова за "поручение", которое тот считает "настолько ниже" своего образа мыслей, Шереметев ставил в известность "министра государя", что он обратился к тому с подобным поручением по праву обер-камергера. "Я также думал, - продолжал язвить Шереметев, - доставить Вам этим случай удовлетворить нашего Августейшего Повелителя, который, думаю, вполне заслуживает, чтобы на минуту позаботились о его отдохновении, так как сам он столь серьезно занят нашим счастьем и счастьем всей Европы..." Что же касается отношения к "презираемым за свое ремесло" актерам, то сам Шереметев, разумеется, полностью разделяет мнение графа: "Мы признаем в этих людей только способности, проявляемые ими на театре, и свойства, которые они выказывают в наших передних, не имея других с ними сношений, могущих быть, как Вы это очень умно замечаете, предосудительными для наших лет, рождения, чина и должности..."

Так писал Николай Петрович Шереметев, один из самых образованных людей своего времени, страстно увлеченный сценой, вскоре женившийся на крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой!

...А со сцены подвластного Шереметеву публичного театра в переделанной будущим профессором Московского университета Н. Н. Сандуновым драме Дидро "Отец семейства" неслись слова благородного Чадолюбова: "Аршин полотна, вышедший из рук искусного живописца, для меня дороже многих наших грамот". И повторяли про себя актеры значительно вычерненный цензорским карандашом монолог, который должен был произносить живописец Бедняков: "Когда я работаю, то почитаю себя выше всякого князя, графа; не потаю от вас даже, скажу правду, - выше самого государя: я представляю себя творцом своего дела... Лоскутку холстины даю я тело и душу; могу делать бессмертными людей и их дела. А ведь это, как ни говори, граф, делает честь и земле, где я родился?"

И молодой премьер Яковлев, игравший в "Отце семейства" беспутного дворянина Любима, сочинил не без влияния драмы Сандунова еще одну свою стихотворную пьесу.

Что благороден ты, то делом докажи; Трудись для общества, не на ухо жужжи... Картину написать трудней, чем прожужжать. Воззвать из вечности героя-полубога, Бездушной краскою им вид и душу дать Ты ставишь ни во что?.. Тебе ль искусство знать... Вон, вон из мастерской! -

восклицал в одноактной пьесе Яковлева "Наушник, или Разговор живописца с подьячим" живописец, выгоняя насмехавшегося над ним подьячего. И слышал в ответ торжествующий, увы, во все времена крик подьячего:

Вот выехал сюда еще какой оратор! Да ты что ни болтай, а все я - регистратор!

Актеры находились в полной власти чиновничьего произвола, степень проявления которого была в прямой зависимости от личности, возглавлявшей театральную иерархию.

После шести недель управления императорскими театрами Шереметеву в конце концов удается "по состоянию здоровья" сбросить с себя тяготившую его должность директора. 28 марта 1798 года был издан новый указ императора: "Господин обер-гофмаршал Нарышкин, по поводу прошения нашего обер-камергера графа Шереметева об увольнении его от управления дирекцией над театральными зрелищами, не переменяя штатов, нами утвержденных, Вам препоручаем сию комиссию, и принять оную часть в ведение Ваше. Пребывая к вам благосклонен. Павел".

Ближайший родственник Романовых, любимец Павла I, Александр Львович Нарышкин власть имел большую. Характер - живой, непостоянный, легкомысленный. Был беспринципен, уживчив, угодлив, подобострастен к вышестоящим. Это, вероятно, и позволило ему удержаться на посту театрального директора около двадцати лет.

На первых порах он показался актерам менее властолюбивым и более справедливым, чем его предшественники. С почетом уже окончательно проводил на пенсию Дмитревского. Резко увеличил, до 1500 рублей, жалованье Яковлеву, несшему на своих плечах вместе с Каратыгиной весь репертуар русской труппы. Способствовал тому, чтобы во главе репертуарной части встал такой талантливый, образованный и неподкупный человек, каким был Капнист. Не препятствовал оживлению сцены новыми постановками, в которых могли бы с наибольшей силой проявиться таланты исполнителей (и которые, разумеется, пришлись бы по вкусу императору). Так была возобновлена для Яковлева драма Сорена "Беверлей", роль главного героя которой он блистательно сыграл.

Между тем в мире, окружавшем Яковлева, становится все неприютнее. Нарышкин во всем старается предупредить желания императора. У Павла I настроения продолжают меняться ежесекундно. Отказавшись вначале от французских спектаклей, в 1799-1800 годах он смотрит их чуть не ежедневно. Начинается заигрывание с Наполеоном. Французская речь снова звучит беспрепятственно. По записям камер-фурьерского журнала, отражавшим увеселения высочайших особ, в 1799 году фигурирует 77 французских спектаклей, 5 итальянских и ни одного русского. В 1800 году картина мало меняется: французских спектаклей упоминается 65, итальянских - 1, русских же по-прежнему - ни одного.

Резко падает количество русских спектаклей, показанных и на публичной сцене. Газета "Петербургские ведомости" извещает своих читателей, что с послепасхального времени 1800 года (после пасхи начинался новый сезон) до великого поста (когда сезон заканчивался) 1801 года из 200 спектаклей, которые комплектует дирекция, 60 будет французских, 30 - итальянских и 30 - русских, остальные - балеты.

Как и всё в России, театральная жизнь при Павле I военизируется, приобретая казарменный оттенок. 31 января 1800 года высочайшей волей строго предписано: "Всем служащим, господам актерам и музыкантам... отныне носить мундиры, а статским - кафтаны, и имеют позволение и шпаги". В это же время разработана строжайшая инструкция, каким образом и кому продавать билеты: "Поступать так, чтобы первый ярус занимаем был полными генералами и другими чиновниками". Строго приказано "крайне наблюдать, дабы абонированны на годичное время ложи и кресла заниманы были теми самыми особами, кому даны билеты..." Что же касается актеров, то их в зрительный зал повелено "не прежде впущать, как уже пьеса начнется... Буде же театр за деньги зрителями наполнен, то... в таком случае... не пущать". За кулисами тоже приказано соблюдать строжайшую дисциплину. Смотреть спектакль актерам не разрешается и там. А для того велено по обе стороны кулис "ставить по одному унтеру, дабы не впущали тех, кому на сцене быть не должно; к тому же еще два унтера определить, дабы ходили за кулисами...".

Жизнь кулис под присмотром унтеров! Актеры, одетые в нелепые мундиры. Сколько несообразности, сколько вымученного во всем этом...

На сцене русского театра в основном идут пьесы Коцебу, который в начале царствования Павла I побывал в сибирской ссылке по обвинению в "якобинских расположениях", затем, написав ультрамонархическую пьесу, приобрел императорское благоволение, сделался директором придворной немецкой труппы, получил дворянство, а также чин надворного советника.

В одной из его драм Яковлева ожидал особенно шумный успех. Само название пьесы звучало для того времени знаменательно: "Граф Вальтрон, или Воинская подчиненность". Не менее символичны были и ее благородные герои - немецкие офицеры, для полного удовольствия Павла I "костюмированные", по выражению Андрея Каратыгина, со "всей исправностью, от мундира до форменной трости". На подмостках (согласно режиссерским пометкам на оригинале рукописи) отдавали по всем правилам приказания офицеры. Четко "делали на караул" солдаты. Барабаны били тревогу. То и дело раздавались пушечные выстрелы. В полной офицерской амуниции ходил храбрый граф Вальтрон - Яковлев, которому был вынесен смертный приговор за несоблюдение субординации: он позволил себе броситься со шпагой на своего соперника, старше его по чину. Граф Вальтрон мучился, граф Вальтрон испытывал угрызения совести: "Я сам изрыл себе пропасть, из которой никто извлечь меня не может..."

Но его "извлекал из пропасти" наследный принц, которому он когда-то спас жизнь. Узнав об отмене приговора, граф Вальтрон в охватившем его экстазе бросался в бой с неприятелем, восклицая, что "будет достоин милости государя". Словам его аккомпанировал бой барабанов. "Тревога продолжалась". Занавес опускался.

Роль Вальтрона была мелка и пуста. Но успех ее показателен. Павел I остался чрезвычайно доволен спектаклем.

Этой ролью Яковлев закончил выступления в 1800 году. Что можно еще сказать о его жизни в канун наступавшего XIX века? Она в значительной части остается белым пятном в его биографии. Известно лишь, что выступал он на рубеже веков мало. Объяснялось это и резким снижением представлений русской труппы, и тем, что в конце 1800 года снова появился в столице Яков Емельянович Шушерин, вызванный по велению Нарышкина из Москвы для пополнения петербургской труппы. Шушерин поглядывал на Яковлева не без завистливой усмешки, надеясь на свое отточенное годами мастерство. Не побоявшись молодого соперника, выступил в его признанных ролях: Фрица в "Сыне любви" и Беверлея. И "не прошел", как говорится, у публики, завороженной игрой нового кумира.

Сам он об этом рассказывал С. Т. Аксакову так: "Я не вдруг приобрел благосклонность петербургской публики, у которой всегда было какое-то предубеждение и даже презрение к московским актерам... но я уверен, что непременно бы добился полного благоволения в Петербурге, если б... не появился А. С. Яковлев... Нечего и говорить, что бог одарил его всем... Яковлев был так принят публикой, что, я думаю, и самого Дмитревского во время его славы так не принимали... Я не хочу перед тобой запираться и уверять, что успех Яковлева не был мне досаден. Скажу откровенно, что он чуть не убил меня совсем... Если б не надежда на пенсию, на кусок хлеба под старость, то я не остался бы и ни одной недели в Петербурге... Горько было мне, любезный друг, очень горько! Положим, Яковлев талант, да за что же оскорблять меня?.."

В надежде на пенсию Шушерин пробыл в Петербурге до 1811 года (после чего уехал обратно в Москву). И великолепно сыграл не одну роль, надевая седой парик: царя Эдипа, короля Леара (Лира)... Но в ролях молодых героев он с Яковлевым больше не пытался состязаться. Впрочем, тогда, в 1801 году, и его молодому сопернику надолго пришлось прервать свои выступления.

В феврале спектакли вовсе прекратились. Начался великий пост. Актерам разрешено было петь лишь по воскресеньям псалмы "до особого впредь приказания императора". Но приказаний Павла I на сей счет больше не последовало.

История совершила еще один кругооборот. В конце великого поста, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, "по неисповедимым судьбам", как зафиксировал камер-фурьерский журнал, "угодно было всемогущему богу прекратить жизнь его императорского величества". На престол взошел цесаревич Александр.

* * *

Уверения нового императора, что он будет править в духе бабки своей Екатерины II, как будто начали осуществляться. Возвращались из "отдаленных мест" ссыльные. Дворянство обрело былые привилегии.

Раскрепощались тела людей, сбрасывая неуклюжие наряды времен Павла I. Раскрепощались понемножку и души подданных императора Александра I. Либеральные речи, организация всевозможных комитетов свидетельствовали о его желании усовершенствовать систему управления государством. Поговаривали даже об отмене крепостного права... За всеми начинаниями виделся благословенный лик идеального государя, который угодно было надеть на себя новому императору. Истинное лицо "властителя слабого и лукавого", заклейменного потом Пушкиным, было скрыто обильным туманом обещаний, ласковых улыбок, томных взглядов, изощренной "естественностью" отрепетированных перед зеркалом поз. "Дней Александровых прекрасное начало..." - называл это время тот же Александр Сергеевич Пушкин.

В театре сразу почувствовали облегчение. Александр I видел в нем еще один подчиненный ему "департамент", но, поскольку был назначен траур, временно бездействующий. И вмешиваться в его дела на первых порах не стал. Срочно предстояло решить, пожалуй, лишь один вопрос: как быть с директором императорских театров, любимцем Павла I, обер-гофмаршалом Александром Львовичем Нарышкиным?

С внешне спокойным, слегка озабоченным лицом, без привычных острот, еще так недавно преданнейший Павлу I Нарышкин теперь повсюду объявлял, что "переворот был необходимым для блага государства", что "сам он чувствовал себя в постоянной опасности", что "такую жизнь не мог бы более вынести" и что "теперь одного желает - спокойствия и желания путешествовать".

Но как директор театра он явно находился в растерянности.

Сценическое безвременье привело к потере ориентации в репертуаре. Все оглядывались на нового императора в любом деле, в любом начинании. Он же прямых указаний не давал.

Русская труппа открыла свой послетраурный сезон на сцене Большого театра пышным зрелищным представлением, с пантомимой и балетом, трагедии Княжнина "Титово милосердие", в котором Яковлев изображал мудрого, прекрасного собой, справедливого монарха Тита, вступающего на престол. То была единственная его роль в начале нового сезона.

Но спектакли длились меньше недели. С 25 апреля 1802 года Большой театр по повелению нового императора поступил в распоряжение зодчего Тома де Томона для существенной перестройки. Русские драматические актеры снова были вынуждены более месяца бездействовать.

С июня, правда, дирекция договорилась с частным предпринимателем Казасси о выступлениях императорских актеров в его стоящем у Аничкова дворца не очень большом, однако удобном для зрителей театре. Но спектакли там вначале шли нерегулярно. Да и новые постановки появились не сразу.

Во время вынужденного безделья, по-видимому, и перебрались актеры на новое жилье.

По приказу Нарышкина А. Н. Клушин был привлечен к "сочинению" "отчетов о домах театральной дирекции". Ему и обязаны мы тем, что, при всей скудности дошедших до нас бытовых подробностей, можно точно представить себе, в каком помещении жили в 1802 году актеры, переехав из дома Петровых в здание, принадлежащее столярному мастеру Вальху, стоявшее на углу Екатерининского канала и Средней Подьяческой улицы. Оно было трехэтажным, каменным, двадцатисемиквартирным, крыто черепицей пополам с листовым железом. Окна его закрывались створчатыми ставнями. Парадные лестницы белились известью. Вокруг дома располагались четыре освещавших его фонаря (что по тому времени встречалось не часто). Внутри дома имелся двор с деревянными сараями, выходившими на Среднюю Подьяческую.

Двухкомнатная квартира Яковлева помещалась на втором, среднем, этаже. Там же находились квартиры остальных "первых сюжетов" (так именовали тогда главных актеров: Крутицкого, Каратыгиных), а также "пробное зало". Холостяцкая квартира Алексея Семеновича, в отличие от остальных, не имела кухни. Но комнаты были просторными - в два окна, с голландскими изразцовыми печами. Перед ними находились сени. Сени же выходили на "стеклянную галерею с одним окном". Другие актеры, обремененные семьями, жили более стесненно.

Дирекция платила деньги Вальху несвоевременно, да и договор заключила с ним, по его мнению, невыгодный. И он вымещал это на ни в чем не повинных жильцах. Актеры жаловались на него в дирекцию театров, что и послужило причиной обращения ее к государю со всеподданнейшей просьбой увеличить сумму на наем домов. А чтобы Александру I "не показалось обширным или несоразмерным пространство, занимаемое в оных жильцами", к прошению добавлялась опись, из которой можно было видеть, "что жильцов стеснить больше нету возможности". Государь решил этот вопрос не сразу. Актеры еще два года теснились в доме Вальха.

Вынужденное бездействие, невыплата жалованья, неуверенность в завтрашнем дне создавали нервную обстановку за кулисами. Ушел в отставку Капнист. В ожидании своей участи придирался к актерам Нарышкин. Почти не расширялся сценический репертуар.

20 июня 1802 года была показана нашумевшая драма в трех действиях Н. И. Ильина "Лиза, или Торжество благодарности".

Ко дню представления этого спектакля русская публика уже десять лет зачитывалась простодушной и трогательной "Бедной Лизой" Карамзина. "Лиза" Ильина появилась под ее влиянием.

В пьесе звучали руссоистские мотивы "естественного человека". Она была одним из немногих русских оригинальных образцов просветительской драмы. Сентименталистские особенности пьесы уловили и превосходно воплотили на петербургской сцене лучшие актеры: Лизу играла Каратыгина, удочерившего ее крестьянина Федора - Крутицкий, полковника Прямосердова - Шушерин. Яковлев исполнял роль влюбленного в простую крестьянку Лизу благородного дворянина Лиодора. В роли этой Яковлев возвращался к теме, которую пытался решить когда-то в своем несовершенном драматургическом творении "Отчаянный любовник". "Не титло пышное, душа нас возвышает..." - утверждал тогда его герой. "На что мне тысячи душ без настоящей души!" - восклицал теперь Лиодор.

Представление драмы Ильина возбудило неумеренные восторги. Она долгое время не сходила со сцены. Поставленная в бенефис А. Д. Каратыгиной "Лиза, или Торжество благодарности", по воспоминаниям С. Т. Аксакова, произвела такое сильное впечатление, "какого не было до тех пор... Публика и плакала навзрыд, и хлопала до неистовства". И все же одна успешно принятая драма в репертуаре русской труппы, как говорится, не делала погоды. Наступивший 1803 год не принес русской труппе чего-либо интересного. Времена при воцарении Александра I стали либеральные, декларации об этом следовали за декларациями. Здесь бы и оживиться русскому театру. А репертуар театра беднел и беднел.

Своеобразный фурор произвела постановка еще одной "Лизы", созданной приятелем Яковлева, надворным советником иностранной коллегии В. М. Федоровым, человеком незлобивым, но безвкусным и недостаточно умным. Драмам его, лишенным таланта, не без одобрения высочайших особ был открыт свободный доступ на императорскую сцену.

Яковлев с Каратыгиной выступали в драме В. М. Федорова "Лиза, или Следствие гордости и обольщения", прямо заимствованной, как было сказано в афише, автором из повести Карамзина. Но во что превращена была "Бедная Лиза"!

"Лизу оплакивают; из Лизиной истории сочиняют драму; Лизу превращают из бедной крестьянки в дочь дворянина, во внучку знатного барина; утонувшей Лизе возвращают жизнь; Лизу выдают замуж за любезного ей Эраста, и тень Лизы не завидует теперь знаменитости Агамемнона, Ахиллеса, Улисса и прочих героев "Илиады" и "Одиссеи"", - иронически отзывался журнал "Вестник Европы" в 1811 году о "Лизе" Федорова.

В отличие от "Лизы" Ильина она была пропитана слащавым и подобострастным монархизмом.

"Конец 1803 года, - читаем мы в летописи Пимена Арапова, - заключился представлением попеременно: "Лизы" Ильина и "Лизы" Федорова, и "Русалки", которую публика любила видеть по преимуществу; была возобновлена опера "Февей", несколько раз сыграна драма "Рекрутский набор", и 31 декабря шла опять "Русалка"".

В трогательной, с антикрепостнической направленностью, драме Ильина "Рекрутский набор" Яковлев не играл. В сказочной опере "Февей", сочиненной когда-то Екатериной II, - также. Что же касается пресловутой "Русалки", то пройдет несколько лет, и он с величайшим презрением скажет: "Право, скоро заставят играть Видостана в "Русалке"".

Но в год, о котором идет речь, ему пришлось сыграть и эту роль в первых двух из четырех, поставленных в разные годы, частях феерической "Лесты, или Днепровской русалки" (вольной переработке комической оперы Ф. Кауэра "Фея Дуная").

Дирекция прекрасно понимала: от подобных зрелищ, в которых, по меткому выражению Жихарева, "столько чертовщины, что христианину смотреть страшно и в будни, не токмо в праздники", можно получить большой доход (и не получить нареканий!). Она всячески содействовала постановке "Русалки", обставив ее роскошными декорациями, сложной машинерией, красочными костюмами и лучшими актерскими силами.

Таково было положение петербургского театра в начале царствования Александра I, когда появился там в качестве ближайшего помощника Нарышкина по репертуарной части будущий известный драматург и страстный театрал Александр Александрович Шаховской.

* * *

До конца жизни не будет знать покоя этот картавящий, пришептывающий, с маленькими острыми глазками и огромным птичьим носом, быстро семенящий короткими ножками, одержимый театром человек. Он быстро сходился с людьми и так же быстро наживал в них врагов, бесконечно ошибался, противоречил сам себе. Его неоднократно (и не без основания) упрекали в пристрастии к кому-либо или к чему-либо и в сопутствующей этому несправедливости. Но ему были чужды чиновничье равнодушие, холодный эгоистический расчет. С его приходом начала оживляться русская сцена. Весьма скоро обретший прежнюю уверенность, Нарышкин дал ему немалую власть.

Сам Александр I непосредственно не занимался театром. Он имел достаточно компетентных чиновников. И предпочитал (как, впрочем, и в ряде других дел) спрашивать с них, а не опекать. Это позволяло как будто бы проявляться инициативе. А на самом деле чаще всего сковывало ее: самостоятельно действовать чиновники боялись, оглядывались на вышестоящих, вышестоящие же пытались предугадать оценку их действий императором, который в своих поступках, как известно, был весьма и весьма непоследователен.

Нарышкин умел одним из первых улавливать малейшие колебания придворной атмосферы. 30 апреля 1804 года последовал его приказ конторе театральной дирекции: "Чтобы актеры и танцовщики ведомства театральной дирекции не подавали мне никаких бумаг иначе как через своих инспекторов; или бы относились с таковыми в сию контору к господину советчику репертуарной части князю Шаховскому, который, доведя их до сведения моего, будет получать от меня надлежащие по оным приказания". И "советчик репертуарной части" с энтузиазмом принялся за дело.

Начало нового, 1805 года ознаменовалось возобновлением старой трагедии. На своем бенефисе 30 января Яковлев сыграл роль Росслава.

Давно умерший "переимчивый" Княжнин еще имел успех у публики. Аллюзионная сущность трагедии, созданной во времена Екатерины II, не потеряла своей актуальности и при ее внуке:

Цари! Вас смерть зовет пред суд необходимый, Свидетель вам - ваш век, судья неумолимый... И смерть, срывая с вас багряную порфиру, Кто вы, являет то попранну вами миру.

23 мая 1805 года "с дозволения правительства" была снова допущена на сцену крамольная "Ябеда". Из прежних исполнителей в ней играли лишь Яковлев, с тем же успехом выступивший в роли Прямикова, да Андрей Васильевич Каратыгин, вновь исполнивший роль стряпчего Паролькина. "Ябеда" вызвала огромный интерес. И новые надежды на молодого русского императора. "Она опять позволена! - с упоением восклицал рецензент "Северного вестника". И добавлял:- Комедия "Ябеда" не есть один только забавный идеал, и очень верить можно злоупотреблениям, в ней представленным; это зеркало, в котором увидят себя многие, как скоро только захотят в него посмотреться... Г-да актеры разыгрывают эту пьесу, по-моему, удачно".

Как бы в укрепление этих надежд "Ябеде" рукоплескал сам государь. И где! На празднике, устроенном в его честь на даче Нарышкина, стоящей в тринадцати верстах от Петербурга. Каких только зрелищ не было на этом празднике! Все труппы петербургского театра и воспитанницы участвовали в нем. "Ябеда" же была представлена вместе с другой комедией - "Вестникова с семьей", когда-то сочиненной Екатериной II.

Государь смеялся на представлении комедии Екатерины II. Смеялся также и на представлении "Ябеды". Показ ее на публичных театрах не запретил. Но почему-то она после появления на домашнем театре Нарышкина будто сама по себе, будто без всякого нажима соскользнула с постоянного репертуара императорской сцены, несмотря на полные сборы и более чем сенсационный успех... Как все это было в духе царствования Александра I, разрабатывавшего дальнейшие пути развития России с умнейшим реформатором Сперанским и вскоре провозгласившего своей правой рукой тупого садиста Аракчеева!

А время требовало новых пьес. 1805 год сгустит кровавые тучи над головами русских людей. Уже недалек тот час, когда русские войска отправятся далеко за пределы своей страны. Шенграбенский бой с наполеоновскими войсками разразится осенью 1805 года. Тот самый бой, за который немногие из оставшихся в живых героев получат в награду медаль с надписью: "Один против пяти"...

13 августа русские солдаты двинутся в военный поход. В начале сентября на театр военных действий отправится считавший себя великим полководцем император Александр I. В преддверии грядущих событий с особым эффектом прозвучат 30 августа речи сыгранного Яковлевым карамзинского героя, идущего "за Русь" на поле брани, - Алексея Любославского в постановке "Наталья - боярская дочь".

Но карамзинское направление в то время уже начинает терять на русской сцене свое значение. Все настойчивее начинает наступать на сентименталистскую драму Шаховской. Убежденный классицист, талантливый комедиограф, он стремится стать "русским Мольером". И одновременно ищет героическую отечественную трагедию.

Князю Шаховскому нужна новая, никогда не ставившаяся на петербургской сцене пьеса, которую авторы подготовили бы под его, князя, руководством. И Шаховской еще в 1804 году нашел такую пьесу: трагедию Озерова "Эдип в Афинах". А вместе с ней обрел и такую актрису, которая прославила эту трагедию: Екатерину Семенову, ставшую с того времени основной партнершей Яковлева. Но о ней подробно речь пойдет в следующей главе.

* * *

Позже, говоря о произведениях Озерова, Жуковского и Батюшкова, Белинский скажет: "Языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа".

Поставленный 23 сентября 1804 года "Эдип в Афинах", как бы сплавляя в себе воедино принципы высокой трагедии (в прежнем, классицистском ее понимании) и руссоистские традиции сентименталистской драмы (с ее культом чувствований "естественного человека"), предвещал качественно новое направление. Переживания, размышления героев о бренности жизни, о ее смысле, выраженные в элегически-лирической интонации, определяли смысл трагедии.

В "Эдипе в Афинах" Яковлеву досталась роль со злободневно-острыми ассоциациями - мудрого и доблестного афинского царя Тезея.

Вера в прогрессивность учреждаемых императором всевозможных комитетов, в усовершенствование государственной системы, которая должна привести к благополучию народа, еще не покачнулась.

Где на законах власть царей установленна, Сразить то общество не может и вселенна,-

с гордостью возглашал в трагедии Озерова Тезей. И слова его вызывали восторженную бурю в зрительном зале.

Как уже говорилось, недалек был тот час, когда русские войска поспешат в Австрию для борьбы с Наполеоном. Но тогда, в 1804-м, еще у всех на слуху были обещания Александра I (данные во время заключения Россией со странами Европы Амьенского мира), что он не допустит военных действий. Зрители только что великолепно построенного Тома де Томоном пятиярусного Большого театра (на месте обветшавшего, созданного когда-то по проекту Ринальди) исступленно аплодировали благородному Тезею - Яковлеву, который с гордым достоинством вещал хитрому посланцу Фив Креону, призывавшему Афины возглавить военные действия:

Для славы суетной, мечтательной и лживой Не обнажу меча к войне несправедливой!.. Лавр трону есть краса, но мирные оливы - Сень благородная для общества всего.

Величественный, "сладкогласный", с одухотворенным лицом, Яковлев был единственным в то время на петербургской сцене актером, который с наибольшей силой мог донести до зрителей и политический смысл трагедии, и ее поэтический ритм.

И все же Яковлев не был в упоении от Тезея. В роли Тезея он не находил того, что свойственно было его искренней, но противоречивой натуре. Ему нравилась трагедия Озерова, с которым он, по словам мемуаристов, "подружился". С вдохновением читал он из нее отдельные строки.

"С каким чувством и с какою благородною греческою простотою, - восхищался Жихарев, - произносил он два стиха:

Родится человек лет несколько поцвесть, Потом - скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть".

Но то были отрывки из монологов несчастного Эдипа, которого с большим чувством играл Шушерин, а не благополучного Тезея. Роль Тезея Яковлев мастерски, чуть нараспев, как читают поэты, декламировал. В других ролях - жил. Так, воспользовавшись успехом этой трагедии, он опять сыграл роль - желанную, когда-то насильно отторгнутую от него, в первой пьесе Озерова "Ярополк и Олег": роль слабовольного, неверного своему слову, во всем противоположного Тезею правителя. Но, поставив ее на своем бенефисе, из-за распрей с дирекцией Яковлев сыграл в ней всего один раз.

Более, чем Тезея, была близка ему и роль Фингала в одноименной трагедии Озерова, которая увидела свет 8 декабря 1805 года.

Сюжет "Фингала" взят из знаменитых "Песен шотландского барда Оссиана". Своеобразный оссиановский романтизм с его мрачным северным колоритом воспринимался Озеровым (как и многими другими русскими литераторами) в несколько смягченном аспекте. Не случайно, говоря о "Песнях Оссиана", Карамзин восклицал: "Глубокая меланхолия, иногда нежная, но всегда трогательная... приводит читателя в некоторое уныние, но душа наша любит предаваться унынию сего рода..."

Лирико-элегическое начало определяло весь строй спектакля.

Средневековые с античными деталями костюмы. Торжественное звучание хоров, сопровождавшее все три действия трагедии. Звучные, исполненные страстной любви и не менее страстной ненависти монологи героев, стоявших на фоне унылых, пустынных скал. Мужественная красота и благородное достоинство Фингала, созданного Яковлевым. Очарование его возлюбленной Моины - только что зачисленной в штат театра юной Семеновой. Отточенный Шушериным рисунок роли ее отца, коварного локлинского царя Старна, из чувства кровавой мести стремящегося погубить главного героя. Превосходные балетные и пантомимные сцены, перемежающие драматические эпизоды. Все это отличалось подлинным вкусом, слаженностью, великолепным мастерством.

В роли Фингала, по характеристике современников, "употреблялись самые простые, обыкновенные выражения и обороты". Хотя она тоже была в какой-то степени декламаторской. Но образ доблестного морвенского вождя определяли романтические черты всепоглощающей любви, столь свойственные Яковлеву на сцене и в жизни.

Мифология, определявшая содержание "Фингала", не только погружала в созерцательные размышления. Упоминание о беспощадном боге войны Одене, которому поклонялся жестокий Старн, вольно или невольно вызывало ассоциации с тем, что происходило в окружающем мире.

После трагического поражения русских под Аустерлицем в декабре 1805 года тревожная атмосфера военного времени в России сгущалась все более и более. Послушно склонив перед Францией голову, бескровно сдала Вену Австрия. Готовился занять Берлин опьяненный "солнцем Аустерлица" Наполеон. Вернулись на родину плененные им в боях русские воины. Военные события назревали где-то там, за пределами России. Но поражение под Аустерлицем еще свежо было в памяти людей.

Может быть, именно поэтому и воспринимали они с таким страстным сопереживанием каждый намек на боль, на горе, которые сопутствуют войне. Может, именно поэтому те слезы, тот гражданский порыв, которые сопровождали третьесортную, чувствительнейшую из чувствительных драм Коцебу "Гуситы под Наумбургом", впервые показанную в Петербурге 18 мая 1806 года, и определили ее прочный громкий успех.

Яковлев играл в ней мужественного, стойкого "гражданина Наумбурга" Вольфа, пытавшегося спасти родной город ценою возможной гибели своих детей. Каратыгина - его жену Берфу, которая ради защиты родного Наумбурга с муками отпускала их в стан врагов.

За два года до этого объявивший себя императором Наполеон завоевывал город за городом. Россия вступила еще в одну коалицию с Пруссией, Англией и Швецией против Франции.

То было в августе и в сентябре. В октябре же после недельных сражений под Иеной и Ауерштедтом, по образному выражению Гейне, "Наполеон дунул на Пруссию, и она перестала существовать". 16 ноября в России был опубликован новый царский манифест о войне с Францией. Русская армия направилась к Польше. Кровопролитное сражение у Пултуска 14 декабря продолжалось один день, унесло тысячи жизней, многих превратило в калек. И не дало обеим сторонам ни одного пленного, ни одного знамени. Но каждая из воюющих сторон считала его своей победой.

Весть о "победе" у Пултуска быстро донеслась до Петербурга. Уже 19 декабря Степан Жихарев с упоением записывал в свой дневник: "Всюду радость, и на всех веселые лица. Курьер из армии прибыл и привез известие о победе, одержанной генералом Беннигсеном при Пултуске... Мы дали себя знать, и первый блин не комом!"

В русской столице все с нетерпением ожидали постановки на сцене новой трагедии Озерова "Димитрий Донской", которая, по ходившим слухам, "была произведением гениальным". Она "является очень кстати в теперешних обстоятельствах, - рассуждал Жихарев, - потому что наполнена множеством патриотических стихов, которые во время представления должны произвести необыкновенный эффект".

Она и произвела "необыкновенный эффект". Жихарев убедился в этом очень скоро, побывав на спектакле 14 января 1807 года.

"Я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо, да, признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Боже мой, боже мой! что это за трагедия "Димитрий Донской" и что за Димитрий - Яковлев! какое действие производил этот человек на публику - это непостижимо и невероятно! Я сидел в креслах и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу - словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни; были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 р. и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали "браво!" наравне с нами..."

По многочисленным свидетельствам, слова Димитрия - Яковлева буквально врезались в память людей, которые уже после первого представления повторяли стихотворные строки, сразу же становившиеся злободневно "крылатыми":

Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!.. Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой: Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой...

Группами, с непросохшими глазами, собирались зрители в антрактах. Тут и там слышались панегирики Яковлеву.

Когда же, завершая трагедию, Яковлев, стоя на коленях, произнес последние слова раненного в бою Димитрия: "Языки ведайте: велик российский бог!", признание было единодушным - Яковлев превзошел сам себя.

"Конечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, - как бы подытоживал общее зрительское восприятие первого представления "Димитрия Донского" Жихарев, - стихи бесподобные, но играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику; зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними словами".

В "Димитрии Донском" была сходная с современной ситуация: военная угроза России и ожидание дальнейшего развития событий, которые должны решить ее судьбу. Но не только актуальностью сюжета влекла к себе трагедия Озерова такого актера, каким был Яковлев.

Димитрий Яковлева был верным патриотом. Но, так же как и Фингал, он был страстным возлюбленным. Для него понятие родины сливалось с понятием любви. Защищая отечество, он шел и на защиту любимой им Ксении. Отстаивая до конца свое право любить, он считал это долгом не меньшим, чем защищать родную землю. Чувство и долг у него смыкались, превращаясь в единое понятие: честь.

Димитрий Донской подымался у Яковлева до своеобразного романтического героя - отверженного, непонятого, верного своим убеждениям, со всей широтой натуры, идущего на смерть во имя любви и гражданского долга. Отказываясь от возлюбленной по ее воле, дабы не было розни из-за ревности в русском войске, он продолжал жить ради спасения родины, но для себя в бою искал лишь смерти.

В отличие от Фингала Димитрий был мужем зрелым, который понимал, какая огромная ответственность лежит на нем - полководце "всея Руси". Таким он представал в древних летописях. Таким явился он и в спектакле.

Разумеется, понятие "историчность" здесь толковалось еще весьма узко и односторонне. Озеров стремился, выражаясь языком Пушкина, "переселиться" в век, им изображенный, но то была первая, робкая, во многом компромиссная попытка. За это будет упрекать его Пушкин. Многое не принимал в "Димитрии Донском" и Державин (правда, с других, чем Пушкин, позиций).

"Ну конечно, - уклончиво, по своему обычаю, отвечал Державину Дмитревский, - иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны... Да обстоятельства не те, чтоб критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех..."

Оценка Дмитревского была во многом справедлива. Хотя просто "кстати" явился не "Димитрий Донской", а другой спектакль.

Яковлев выступил в нем через четыре с лишним месяца после битвы русских с французами при Прейсиш-Эйлау, в конце января 1807 года. То была одна из самых жестоких битв начала века.

13 апреля прусский король Фридрих-Вильгельм и Александр I заключили еще один союз, обязывающий их не вступать ни в какие соглашения с Наполеоном до тех пор, пока французская армия не будет отброшена за Рейн. Стоявший во главе русской армии Беннигсен начал готовить свои войска к сражению.

А на петербургской сцене репетировалась новая патриотическая трагедия "Пожарский", написанная до сих пор никому не известным подпоручиком в отставке двадцатишестилетним Матвеем Васильевичем Крюковским. Трагедию свою Крюковский долго не решался отдавать на сцену, но о ней поговаривали уже с января. Ожидали от нее успеха не меньшего, чем от "Димитрия Донского". Яковлев же, прослушав ее у Дмитревского в середине марта, вдруг сделался "печален и задумчив". А затем как-то без всякого воодушевления сказал Жихареву: "Роль Пожарского славная для меня роль, потому что мне аплодировать станут так, что затрещит театр..."

И театр действительно на премьере "Пожарского", состоявшейся 21 мая 1807 года, уже при появлении Яковлева на сцене "затрещал". Монологам Пожарского (на которых держится весь смысл трагедии Крюковского), продекламированным с величайшим чувством и силой Яковлевым, аплодировали так, что он то и дело вынужден был замолкать на несколько минут.

"С таким восторгом приняты были почти все стихи из его роли, которая состоит из афоризмов и декламаций о любви к отечеству, - фиксировал в день премьеры Жихарев.- На трактацию сюжета и роли других актеров публика не обращала никакого внимания: она занималась одним Пожарским - Яковлевым; и лишь только он появлялся, аплодисменты и крики возобновлялись с большею силою..." И не без полемического задора восклицал: ""Пьеса кстати, пьеса кстати!"... А разве этого мало?.. Я сам знаю, что пьеса Крюковского посредственна, да и самые стихи в роли Пожарского... пахнут сумароковщиной. Да какое до того дело?.."

Через одиннадцать дней у Фридланда, "среди кровава боя", выказав "едину страсть" и "чувства пылкие, творящие героев", тысячи русских людей полегли на поле сражения. Битва соотечественников Пожарского была проиграна. И не один россиянин повторял теперь вслед за Яковлевым:

Служа отечеству, со славой умирать, Не жертва тщетная, а праведная плата, Не крови дорога россиянам утрата, Но чести! что нам жизнь, когда ей спутник стыд, Когда в ней слабости являть все будет вид?..

* * *

Роль Пожарского, как и Димитрия Донского, принадлежала к амплуа безупречно доблестных царей и героев - Тита, Росслава, Тезея в озеровском "Эдипе". Обычно к подобного типа ролям Яковлев относился с откровенной иронией, говоря, что они ему "как-то не по душе". Роль Тита он считал зрелищно-оперной, не стоящей внимания трагического актера. В роли Тезея не видел развития ни одной страсти и, по собственным словам, всегда играл ее "с неудовольствием". Не меньшую неприязнь вызывала у него и любимая роль Дмитревского - княжнинский Росслав. "Нечего сказать, - говорил он, - уж роль! Хвастаешь, хвастаешь так, что иногда и, право, стыдно станет!"

Но в условиях начавшейся войны роли Димитрия Донского и Пожарского, их восторженный прием, разумеется, не могли не вдохновлять Яковлева. При всем том его продолжали тянуть к себе другие образы - более психологически углубленные, противоречивые и сложные.

В одной из таких ролей - "самых трогательных и страшных", какие только, по определению французского писателя Дюси, "породил человеческий гений", - он вышел на подмостки еще до премьеры "Димитрия Донского". И продолжал в ней выступать со всевозрастающим успехом.

Первое представление в России бессмертного "Отелло"... Оно было показано на сцене Большого театра 3 декабря 1806 года. Яковлев вывел венецианского мавра на подмостки в свой бенефис. На русской сцене, за исключением сумароковского "Гамлета", показанного более полувека назад, который, по собственному признанию автора, "кроме окончания третьего действия и Клавдиева падения на колени, на Шекспирову трагедию едва ли походил", ни одного произведения Шекспира тогда еще поставлено не было.

Появление "Отелло" в бенефис Яковлева стало событием чрезвычайным, хотя и здесь переводчик "Отелло" Иван Александрович Вельяминов, не зная английского языка, обратился всего лишь к классицистской обработке трагедии французом Дюси (правда, "поправив", в свою очередь, ее сюжетные ситуации и монологи при помощи честного пересказа содержания английского оригинала соотечественником Дюси - Летурнером).

Отелло стал одной из самых любимых ролей Яковлева. Он играл ее вдохновенно до конца жизни с Каратыгиной, создавшей образ кроткой, любящей Эдельмоны (так переименовал Вельяминов вслед за Дюси Дездемону).

Трактовку Отелло Яковлевым не приняли приверженцы классицизма. Не принял ее и Дмитревский, которому самому уже не суждено было сыграть Отелло, но который ревниво следил за всем, что делал его бывший ученик. С годами все больше и больше сказывалась разность не только их дарований, их воззрений на искусство, но и характер их поведения.

Знаменитое увертливое "как быть" Дмитревского доводило Яковлева до исступления. "Добро бы он хитрил с другими, - недоумевал Яковлев, - а то и со мною поступает точно так же..." - "Знаете ли, Алексей Семенович... - возражал ему Степан Жихарев, - я думаю, что он вовсе не хитрит с вами... Дмитревский смотрит на игру вашу как художник... ему надобно, чтобы вы заставили его плакать или поразили ужасом, оставаясь в пределах тех понятий, которые он составил себе об искусстве и вне которых для него нет превосходного актера".

Оба ценили преданность сцене. Оба отстаивали достоинство актера. Но какими разными средствами! Дмитревский, сбросив камзол и надев бархатный фрак, заменив пудреный парик на живописную прическу седых как лунь волос, а башмаки с блестящими пряжками - на плисовые сапоги, скользил среди новомодных нарядов в театральном фойе так же, как когда-то скользил среди фижм и расшитых бриллиантами камзолов в Эрмитажном театре екатерининских времен: с любезной маской царедворца на красивом, благородно удлиненном лице. Все чрезмерное казалось ему непристойным. В каждой похвале имелась возможность отступления. Любое осуждение прикрывалось галантностью. И за всем этим скрывалось упрямое свое, тайное, глубоко запрятанное.

Любя Дмитревского "как отца", Яковлев годами не посещал его, чем безмерно огорчал старого учителя. В свою очередь Дмитревский часто бывал недоволен Яковлевым за чрезмерную открытость чувств, за горделивое "бахвальство", за дерзостные поступки, за грубые ответы на свои уклончивые "комплименты", слыша которые Яковлев буквально взрывался. Нагрубив ему, Яковлев каялся, терзался угрызениями совести, опять просил прощения, радовался, что к нему придет "выпить пуншу стакан Афанасьич Иван", а при встрече чаще всего снова выходил из себя.

И не понимал, что увенчанный лаврами при жизни, всеми почитаемый член Российской академии, с мнением которого считались самые изысканные умы России, так же одинок и беззащитен в вечном чувстве самоутверждения художника, как и премьер петербургской сцены Яковлев, которому устраивают овации в зрительном зале и которого так часто пытаются поучать все кому не лень, в том числе и куда менее, как правило, смыслящие в сценическом искусстве чиновные вершители театральных судеб.