В старой петроградской квартире

("Беспокойная старость" Л. Рахманова. Постановка Г. Товстоногова. Художник Б. Локтин. Большой драматический театр имени М. Горького, Ленинград, 1970.)

Петербургские интеллигентные дома отличались от московских. В старой столице и потолки были ниже и мебель являла собой смесь стилей и эпох. Столы - "сороконожки", русские "рекамье", приземистые, отшлифованные годами кабинетные табуреты работы еще крепостных мастеров - дань породнившейся с разночинной обедневшей дворянской ветви - да венские стулья, столь распространенные в нашем отечестве на рубеже прошлого и нынешнего веков, что их можно было встретить и в тесной квартирке конторщика одного из новых коммерческих "присутствий", и в Хамовническом доме графа Толстого, и в Ялте у Антона Павловича Чехова. Все это соседствовало, образуя неповторимые своей притертостью к жившим здесь людям гарнитуры, с секретерами красного дерева, с японскими чайными столиками на тонких витых ножках, вставленными один в другой штук по шесть, с могучими вешалками в прихожих с просторным верхним отделением для шляп, фуражек и картузов.

Петербургские дома были строже - выдержанные, как и сам город, в определенном и едином стиле. Преобладало здесь красное дерево, потемневшее, впрочем, от времени, и овальные раздвижные столы для обедов и вечернего чая, в отличие от московских, чаще покоились на тонких и стройных ножках не простого, а все того же красного дерева, и прикасались к блестящему паркету начищенными медными шариками, напоминая группу кордебалета, разом ставшую на пуанты. Казалось, мебель тянется вверх, к высоким потолкам и гулкому эху петербургских сводов. Однако же в кабинетах профессоров Университета, Военно-медицинской академии и других высших учебных заведений, появившихся в эпоху "великой реформы", громоздились те же, что и в Москве, шведские шкафы - самое удобное хранилище для книг, которыми хозяева имели обыкновение пользоваться непрерывно. Правда, в Петербурге даже эти шкафы, без которых, кажется, и представить себе невозможно быт образованнейшей части русского общества, тоже чаще делались под красное дерево, нежели под дуб, как это бывало в простоватой Москве. Нередко в столичных кабинетах шкафы эти уступали место настоящим ампирным книжным хоромам с бронзовыми диагональными решетками.

Петербургские квартиры были больше. И комнаты, и кабинеты, и в особенности коридоры, по которым надо было ходить энергичным, не слишком домашним шагом. А если требовалось позвать человека, то голос свой необходимо было соразмерять с расстоянием до комнаты, в которой этот человек находился. Иначе было нельзя - он мог и не услышать.

Интеллигентные дома Петербурга неизбежно были ближе к домам высшего чиновничества и отличались от них скорее атмосферой жизни, нежели обстановкой. Москва - иное дело.

Разницу эту хорошо передал Лев Толстой, описывая дома Степана Аркадьевича Облонского и зятя его Алексея Александровича Каренина.

В одном из петербургских домов - может быть, это было у "Пяти углов", а может быть, на Моховой или на набережной Васильевского - десятки лет жил профессор университета, ученый с европейским именем, коллега Менделеева, Жуковского, Лебедева, ботаник Дмитрий Илларионович Полежаев. Ко времени описываемых событий ему шел семьдесят пятый год.

Происходил он из либеральной семьи, сам был либералом, но не в том полуоскорбительном смысле, какой это понятие приобрело в годы революционных бурь, когда оно стало ассоциироваться с характером той осторожности в поступках и словах, что присущи были героям щедринской "Современной идиллии", а в том гордом смысле, что отличал Белинского, Грановского, Тургенева, Толстого, Чехова, Короленко, Кони. Ведь бывали либералы, что не только сочувствовали, но и помогали пропагандистам и конспираторам "Народной воли" деньгами, спокойными убежищами, где искать не станут, что вечно вступались за опальных студентов, ненавидели Каткова и Суворина, подписывали протесты против погромов, дела Бейлиса и расстрела рабочих в воскресенье памятного для России девятого января. И чем хуже шли дела в отечестве, чем безнадежнее смотрели они на состояние его тяжело больного организма, разъедаемого распутинщиной, повальной эпидемией государственной бездарности, тем глубже погружались они в стихию своего подвижнического труда в науке, полагая не только найти в этом труде нравственное спасение, но считая, что дело их принадлежит народу, который никогда не был для них умственным понятием. Так работали Жуковский, Лебедев, Тимирязев, Павлов... Их душевное состояние все ухудшалось, под высокими сводами их квартир звенело эхо уличных бедствий. Домашние, считая своим чуть ли не врожденным долгом оберегать их трудовой покой, пугливо озирались на каждое газетное и устное сообщение - не дошло бы до него, - но главы домов понимали и чувствовали все и заботились об одном - чтобы их рабочий ритм не нарушался и работа, труд в науке не прерывались ни на один день. "Шла осень 1916 года...".

К тому времени, когда неведомый тайно-тревожный голос произнес эти слова (голос принадлежал артисту Ефиму Копеляну), в спектакле "Беспокойная старость" на сцене Большого драматического театра уже существовала, жила странной тишиной предчувствий профессорская петербургская квартира. И облик отсутствующего хозяина был прорисован ясно и недвусмысленно - в такой квартире мог появиться только такой человек. И он появился.

Первое отступление в ремесло

Как это сделано?

Какими средствами театр достигает не только впечатления интеллигентной петербургской квартиры, давая точное социальное обозначение места действия, но направляет чувства зрителей в нужное для своих художественных целей русло? Уровень постановочной культуры БДТ традиционно высок и заслуживает изучения. Здесь владеют ремеслом театрального действа в высшем значении этого слова, знают, как сделать, чтобы получить нужный эффект. На сцене нет той приблизительности, которой страдают средние театры. Здесь нагляден закон: в театре ремесло - непременное подножие искусства. Поэтому сосредоточимся на некоторое время на ремесле.

Как это сделано?

Сцена выдержана в градациях коричневого цвета. От холодноватых филенок парадной двери до теплых кулис и подвижных занавесей, напоминающих уютные тяжелые портьеры, которые наглухо отгораживали человеческие гнезда от заоконного невского холода, при воспоминании о котором по спине пробегает дрожь.

Цвет занавесей мягко переходит в обивку мебели. Мебель гармонично соединяется с деревом дверей. Входная, в квартиру - с блестящими медными шишечками. Медь чистили много лет в одно и то же время. Двери должны быть спокойны и уверенны. В этом спектакле - они символ устойчивости жизни, несмотря ни на что. Двери расчленяют пространство. Они - основа пространственной гармонии. Тем неожиданнее и значительнее будет их движение.

На сцене полумрак. Мягко освещены лишь места действия. Не отъединенные и резко обозначенные выгородки или условные площадки, а выделяемые светом места действия. Свет ставится так, что скрадывает границы небольшого пространства.

Оттенки коричневого цвета и мягкий свет. Что еще? Поблескивающие металлические шишечки. Еще? Благородная мебель крас ного дерева. Удобная, красивая, практичная мебель. Ее не демонстрировали тогда в таких домах. Ею пользовались.

...Могучий дом с бело-розовыми эркерами на углу. Еще до революции в нем жили сотрудники различных московских трупп. Осенью 1931 года девятилетним мальчиком я вошел в подъезд в глубине его двора, поднялся на третий этаж и прочитал на латунной табличке: 'Ульрих Иосифович Авранек'. На другой значилось: 'Николай Сергеевич Родионов'. Народный артист республики Авранек был главным хормейстером Большого театра; Родионов, отец моих школьных друзей, - литературовед и сотрудник редакции девяностотомного Собрания сочинений Толстого

Авранек У.И

Родионов Н.С

И весь этот дом был словно осенен тенью Толстого. Множество людей, знавших его или имевших к нему отношение, бывали здесь чуть ли не ежедневно

Секретарь Толстого Николай Николаевич Гусев

Из Ясной Поляны приезжал Николай Павлович Пузин, знаток всего уклада жизни ее хозяина, смотритель дома...

Толстым и театром проникнуты были детство и юность. Однажды я увидел здесь Владимира Григорьевича Черткова, ближайшего друга и единомышленника Толстого. С сыном его Владимиром Владимировичем мы сделались потом друзьями. Я все удивлялся: неужели это тот самый мальчик с известной фотографии, что играет в шахматы с самим Толстым!

...Ездили в Ясную Поляну. Все чудилось - только что он проехал верхом на своем Делире

Татьяна Григорьевна Цявловская - автор блестящих работ о Пушкине. Мы все были влюблены в нее...

Бетховенский зал Большого театра в довоенные годы был отдан чтецам. Кумиром нашим сделался Дмитрий Николаевич Журавлев

Ираклий Андроников читает 'Тагильскую находку'. Создав объемную панораму петербургского общества и сохраняя ее в течение всего рассказа как обязательный фон разворачивающихся событий, Андроников задерживает наше внимание на семействе Карамзиных и их ближайшем окружении. Голосом и почти неуловимой мимикой, чаще не мускулами лица, а выражением глаз он рисует портреты - сквозные темы своей удивительно музыкальной картины. (Казалось, что, описывая петербургские балы, он подчинялся ритму музыки, звучавшей в отдалении. Но музыкальность рассказа - в его построении, совершенно симфоническом.) Образ поэта создается не приемом, а болью рассказчика, который не смеет подойти к Пушки ну, страдает за него и заражает страданием нас...

'История лошади'. БДТ (1976). Старого мерина Холстомера, некогда знаменитую лошадь и в то же время второе 'я' автора играл Евгений Лебедев. Мне думается, во всем нашем театре мало кто может играть ЭТО. Что? Трудно определить... привычные театральные слова не годятся. Героическая нравственность Толстого - вот то, что ддлжно проникать собою все. ...И Вязопуриха. В. Ковель с видимым актерским наслаждением пребывает поочередно то в образе молодой легкомысленной кобылки, то - старой умудренной прорицательницы конюшни, то в шелковой шкуре мадам Матье, циркачки и содержанки

'Милый' - эту роль играет М. Волков - не только имя скакуна, это, если угодно, знак жизненной философии, способ существования, система отношения к другим живым существам

От портрета дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг (с нее Толстой взял внешность своей Анны) трудно отвести глаза - она излучает некое 'магнитное поле'...

Интересно сопоставить исполнительниц роли Анны - в постановках разных лет. А. Тарасова (1937),

Интересно сопоставить исполнительниц роли Анны - в постановках разных лет. Т. Самойлова (1967)

Интересно сопоставить исполнительниц роли Анны - в постановках разных лет. М. Плисецкая (в балете Р. Щедрина, 1972)

Фильм 'Анна Каренина' (1967). Ю. Яковлев в роли Стивы Облонского, пожалуй, более, нежели кто-нибудь другой, 'совпадал' с толстовским Стивой. Н. Гриценко с отточенным мастерством играл 'злую машину'. Сочувствия его Каренин не вызывал

Кити - А. Вертинская трепетна и аристократична. М. Плисецкая впервые пробует себя на экране в амплуа драматической актрисы (Бетси Тверская)...

Кити - А. Вертинская трепетна и аристократична. М. Плисецкая впервые пробует себя на экране в амплуа драматической актрисы (Бетси Тверская)...

...Он великий труженик, этот усталый пожилой человек, покойно и тяжело устроившийся в своем бронзовом седалище. Он положил жизнь на благо родного театра, стал его щедрым рыцарем, опорой его в эпохи безвременья и исторических потрясений. ('Жизнеописание рыцаря театра'.)

...В сущности, все, что происходит в первой половине фильма Ивана Пырьева 'Братья Карамазовы', имеет как бы некий центр вращения, некую ось событий. Это не Грушенька, нет - это Федор Павлович Карамазов в исполнении Марка Прудкина. Сказать, что Прудкин играет виртуозно, - значит ничего не сказать!

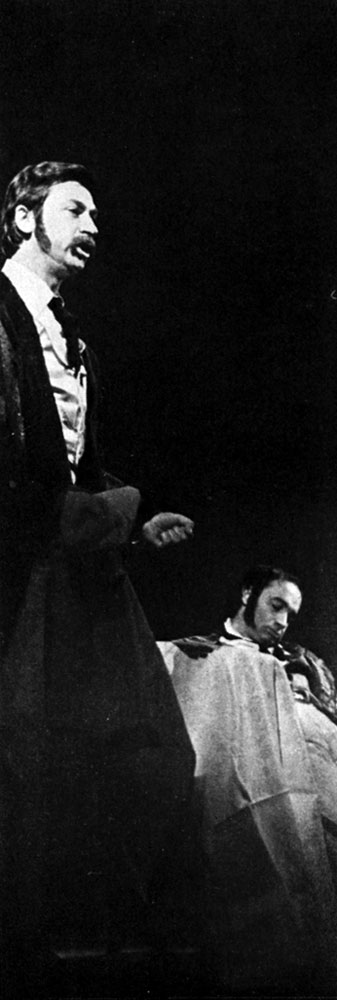

...Господин, в котором мы узнали артиста И. Квашу, не был традиционным лицом 'от автора'. Это, скорее, 'рассказчик', а в системе измерений Салтыкова-Щедрина - персонифицированная идея российского либерала, не могущего так сразу расстаться с надеждами 'эпохи реформ'; спящий в кресле его товарищ проделывает эту 'операцию' куда как быстрее. Универсальный конформизм - зерно образа, созданного В. Гафтом

Кшепшицюльский - В. Никулин - глаз 'Квартала', словно возникший из сгустившейся атмосферы. И Балалайкин, в буффонном стиле сыгранный О. Табаковым ('Все дозволено', 'Все могу'). Это овеществленные образы-идеи. Спектакль 'Балалайкин и К0', поставленный Г. Товстоноговым, один из самых серьезных и законченных спектаклей 'Современника'

'Вишневый сад'. Ленинградский театр драмы имени А. С. Пушкина (1972). Какая неожиданная Раневская! Кто она? Что она? Прежде всего это женщина еще в полной своей женской силе. В платье и прическе в стиле Тулуз-Лотрека. Героиня Н. Ургант если и грустит о том, что все миновало, то с плохо скрываемой надеждой, что миновало для нее еще далеко не все

О. Толубеев - Фирс. Живой монумент рабской души вечного дворового, тоскующего по 'ясным временам' крепостничества...

Спектакль, поставленный Р. Горяевым, предвосхитил те позднейшие трактовки чеховских пьес, в которых мотивы распада и конца преобладают над поэзией и надеждой. Черные ветви, словно засохшие змеи, пронизывали декорацию

В фильме Н. Михалкова 'Неоконченная пьеса для механического пианино' образ имения - своеобразное 'действующее лицо'. Взяв юношескую драму Чехова, соединив ее с мотивами некоторых рассказов и даже записных книжек, режиссер создал захватывающий и напряженный фильм. Артисты А. Калягин (Платонов), Е. Соловей (Софья), А. Шуранова (Войницева), Ю. Богатырев (Серж) и их партнеры создают ансамбль, который редко увидишь нынче и в театре

Артисты А. Калягин (Платонов), Е. Соловей (Софья),

Артисты А. Шуранова (Войницева), Ю. Богатырев (Серж)

Одно из самых ярких воспоминаний. Разговор с Марией Павловной Чеховой в ялтинском доме писателя летом 1953 года. Фотографировать она не велела, но я все-таки нарушил ее запрет

Ялтинский лом Чехова А.П

Иван Алексеевич Бунин. От жены его Веры Николаевны Муромцевой-Буниной приходили письма в 'родионовский' дом. Он приписывал приветы

Вера Николаевна Муромцева-Бунина

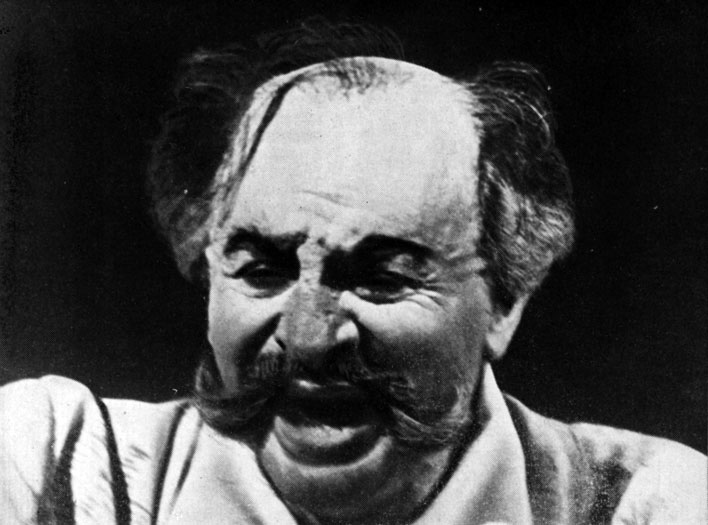

'Шла осень 1916 года...' К тому времени, когда неведомый тайно-тревожный голос произнес эти слова (голос принадлежал артисту Ефиму Копеляну), в спектакле 'Беспокойная старость' на сцене Большого драматического театра уже существовала, жила странной тишиной предчувствий профессорская петербургская квартира. И облик отсутствующего хозяина был прорисован ясно и недвусмысленно - в такой квартире мог появиться только такой человек. И он появился. С. Юрский - Полежаев; Э. Попова - Мария Львовна

Квартира большая, очень большая. Но ее пространство сложено постановщиком и художником на манер складной линейки. Такими линейками пользуются столяры. "Метр" складывается вшестеро и умещается в боковом кармане. Так сложена профессорская квартира на сцене БДТ. Человек входит в "парадное" у левой передней кулисы. Он идет через всю сцену параллельно ее зеркалу к правой кулисе. Там он входит в дверь, ведущую в квартиру. Эта дверь относительно первой сдвинута несколько в глубину. Потом человек вновь идет к левой кулисе, чтобы пройти в следующую дверь, например в столовую или в кабинет профессора. Два актера могут находиться друг от друга на расстоянии двух-трех метров, но путь, каким они проходят друг к другу, измеряется десятками метров. Идут они зигзагом, по пути складной линейки. Идут коридорами большой квартиры. Планировка и мизансцены сделаны столь уверенно и точно, что зритель после первого же прохода актера тотчас принимает условия игры и переживает ее. Тем более что актеры силой голоса и характером произношения всегда показывают расстояние между комнатами.

После того как актеры прошли через двери, последние в нужных по художественному замыслу моментах складываются, как книжные обложки, уходя за кулисы. Профессорская квартира становится одним обширным сценическим пространством. Но "деление" ее на комнаты уже зафиксировано в сознании зрителей.

Если игра дверей, маневрирование пространством - видимое влияние кинематографа с его монтажом и крупным планом, то реквизит и фактура деталей - неумирающая постановочная культура старого МХАТ. Так появляется вначале типичный петербургский угол с фактурой стены цоколя дома, с членениями плит, с настоящим петербургским фонарем. Здесь, возле подъезда полежаевского дома, шпик будет сторожить Бочарова. Этот угол - как бы кусочек улицы, которая потом появится на диапозитивной проекции на заднике. Не какое-нибудь историческое место, а знакомый всем ленинградцам перекресток у "Пяти углов".

Так в этом спектакле, заключенном, казалось бы, в стенах квартиры, возникнет уличное пространство. И очередь у булочной силуэтами зонтиков на фоне бледно-желтой проекции в прямом желтоватом рассеянном свете станет напоминать воздушное пространство на полотнах импрессионистов. С этим светом будут гармонировать и голос Е. Копеляна, дающий некоторые временные обозначения, и музыка Перселла и Шопена.

А как только появится угол улицы в другом конце сцены - осветится угол прихожей с круглым столиком красного дерева, со старинным стеклянным кувшином для воды, с телефоном на стене и лампой на бронзовой штанге. Все это подлинное, и все это так же тускло светится в тусклом желтоватом свете, спокойном и тревожном одновременно.

Он появился. Приехал неожиданно из Стокгольма, хотя ждали его много дней. Оказывается, махнул в Лондон, Кембридж, читал там лекцию, потом кружным путем, в объезд фронтов мировой войны, - домой.

У Блока есть: "музыка старых русских семей". Всю жизнь прожила Мария Львовна с Дмитрием Илларионовичем, она участник его жизни и трудов. Даже тогда, когда, отрешенный от всего, он работает в кабинете, она с ним. Музыка старых русских семей - ее создавали женщины, подобные Марии Львовне. Она едва слышный, кажется, совсем пропадающий аккомпанемент, но она и ведущая мелодия в этой музыке. Только для нее Дмитрий Илларионович остался тем Димой, что был в двадцать пять, когда они познакомились. Он тогда бредил Писаревым, хотел принести народу немедленную пользу, ушел в практическую науку - естествознание, но был полон мальчишества, увлекался всяческими проделками, любительскими спектаклями, о, у него был актерский талант! Он и теперь любит ее разыгрывать. Вот, не велел войти в комнату, чтобы предстать перед ней в средневековой мантии, такой, какую носил сам Ньютон. А в другой раз: "Муся: кажется, телефон?" Она обернулась, а он - в салатницу ложкой. Если говорить серьезно, Мария Львовна знает, когда он хочет подшутить, и мило подыгрывает ему - ведь он так доволен, когда ему удается маленький розыгрыш, у него такое веселое лицо. А у нее такие счастливые глаза - так и светится вся.

Музыка старых русских семей. У нее есть и героические, хотя и столь же тихие, аккорды. Мария Львовна переписывает статьи своему мужу. (Так Софья Андреевна Толстая переписывала своему.) Она его первая читательница. Переписывает она и ту знаменитую статью, в которой старый ученый заявил всему миру, что он на стороне революции рабочих, солдат и крестьян. Это было сенсацией. Разорвалось, точно граната. Там, где еще вчера был тесный общественный круг его ученых коллег, образовалась пустота. Какой поворот! Какой неслыханный поворот! Сенсация? Граната? Поворот? Для всех, кроме Марии Львовны. Она переписывает статью, но для нее ее содержание столь естественно - это же выношенные Димины мысли! Она всю жизнь их знала, что же тут удивительного. Дима не может отвернуться от народа! По реакции Марии Львовны (никакой реакции!) на статью мы и убеждаемся более, чем по какому-либо иному эпизоду спектакля, сколь закономерно политическое решение Полежаева.

Марию Львовну Полежаеву играет Эмма Попова. Это, наверное, одна из самых тихих, но и самых блистательных ее удач.

...А детей у них не было. Может быть, был сын, умер, память о нем - незакрывшаяся рана. Теперь - одинокие старики. Поэтому так привязались к любимым ученикам профессора Викентию и Михаилу. Оба влюблены в учителя, его жизнь считают образцом. Викентий, правда, смотрит на Дмитрия Илларионовича немножечко снизу вверх - не забывает, что он рядом с великим ученым, не устает радостно удивляться этому. Старается все запечатлеть на бумаге и в памяти, даже записки ведет. Пример Эккермана, бывшего рядом с Гёте, Маковицкого, сопровождавшего Толстого, - все это для Викентия примеры заразительные. Эти люди оставили удивительные своей полнотой портреты духовной жизни гениев. Считали это своей миссией. Правда, такое полоячение при великом принижает будущего автора записок, но... как говорится, каждому свое. Однажды, когда секретарь Анатоля Франса (тоже, кстати, оставивший записки о своем принципале) бурно восхищался портретом Гёте, созданным Эккерманом, говоря, что если бы господь захотел вновь создать небожителя, то он создал бы его точно таким, каким изобразил его Эккерман, Анатоль Франс не без ехидства заметил, что в этом случае господь создал бы и самого Эккермана точно таким же, каким он был... зеленым, с перьями. Ироничный француз имел в виду попугая.

Эта повышенная готовность воспринять, всегда настроенный к записи внутренний слух, пиетет, которым окружает Викентий учителя, раздражает Полежаева, рационалиста, работягу и скептика. А уж взгляд на него как на икону от науки куда как претит профессору. Но Викентий - правая рука, вернее, он всегда под рукой, в лаборатории, на лекциях, дома - он давно уже член семьи, он свой, способный, аккуратный чернорабочий науки. Таков Викентий Михаилович Воробьев в этом спектакле, в строе его образов, в игре М. Волкова. С мягкими движениями, негромким голосом, вечной исполнительностью. Человек, испытывающий огромное личное горе при виде общественного падения своего учителя, - так он и люди его круга восприняли статью профессора. Он приписывает ее возрасту, политическому инфантилизму Полежаева. Но он считает, что профессор, поддержав эту странную, неизвестно откуда взявшуюся власть, этих явных "калифов на час", отторгает себя от всех честных и культурных русских людей. (Надо же знать, что такое отношение к большевикам и их революции в первые исторические часы Октября было у подавляющего большинства старой интеллигенции! Это следует подчеркнуть - у подавляющего большинства. Если это забыть, трагический пафос последних месяцев жизни ученого Полежаева исчезнет. В спектакле произойдет та аберрация исторического зрения, которая характерна для многих постановок этой пьесы, где, в сущности, Полежаев не совершал никакого духовного подвига. Просто присоединялся к новой, явно победившей политической силе.)

У Викентия ценности устоялись. Он не задает вопросов. Переступить через себя, свое время, корпорацию - не может. Сердце его разрывается. В момент ухода от учителя он падает перед ним на колени, признается ему в неизбывной любви. Это драма Викентия Воробьева. И то, что театр показал ее, - свидетельство серьезности его мышления. И не такие люди, как Викентий, пережили драму конца, драму разрыва. На спектакле думаешь о судьбах иных, о Шаляпине, о Бунине, о Рахманинове, об Алехине, о Коровине. Думаешь о трагедии разрыва родины с плотью души своей...

Второй любимый ученик профессора, Миша Бочаров, напротив, - душа романтическая и в науку влюблен, как романтик. Если жизненный путь Воробьева, не случись революции, - от Университетской набережной до Большого проспекта, то Мишу Бочарова больше представляешь в экспедициях, в поисках неведомых растений, на Камчатке, на Гавайях, в Африке и в Южной Америке. Как Вавилова. Но пришла революция, его революция - он ее готовил, и Миша стал комиссаром. А в доме учителя он тот же, что и был, мягкий, негромкий, нежный - недаром его из двух учеников больше любит Мария Львовна, хотя и скрывает это. Вообще Миша - сердечная слабость стариков, а когда наступили тяжелые времена и жизнь переменилась, он стал в их семье как бы живым свидетельством нравственных начал новой власти, ее чистых намерений. Миша Бочаров - формация Луначарского, Семашко, Бонч-Бруевича, Красина, Чичерина и многих других партийных русских интеллигентов, обеспечивших интеллектуальное превосходство молодой власти над левиафанами исторического опыта, старыми европейскими державами. А здесь, в этом доме, Миша - мальчик, в глазах его, когда он смотрит на стариков, счастье и гордость за них. Таков Михаил Бочаров в исполнении О. Басилашвили.

Ученики чем-то похожи, недаром это ученики одного учителя. Они вежливы друг с другом, корректны, были друзьями, пока Миша не ушел в "политику", а Викентий должен был это скрывать от профессора. В доме они на одной доске. И если с Викентием профессор чаще работает, а Мишу больше любит Мария Львовна, то эти душевные обстоятельства стараются не подчеркивать. Ученики и сами это понимают, у них между собой не просто. И ревность и борьба за первенство, но все это скрыто воспитанностью и растворено в том особом климате полежаевского дома, когда люди, попадающие в него, раскрываются всем лучшим, что заложено в них природой.

Второе отступление в ремесло

Как это сделано?

Как конкретно тридцатипятилетний артист Сергей Юрский играет семидесятипятилетнего ученого, легко и свободно убеждая зрителя? В чем заключено его мастерство?

К своим недостаткам - следствиям постоянной сосредоточенности, воспринимаемой людьми несведущими как рассеянность, - старики интеллигентных профессий не относятся как к достоинствам. И если они и присоединяются к вечным подтруниваниям над собой, то не потому, что обожают свои милые чудачества, а потому, что им присущ юмор. И еще потому, что такое присоединение - защитная реакция. Когда жена профессора Мария Львовна, которую вот уже полвека он называет Мусей, удивилась его появлению - ведь он, как всегда, забыл ключ, - он стал доказывать ей, что, напротив, ключа он не забывал и вошел в свою квартиру именно при помощи ключа. Ключ и в самом деле оказался в дверях, - и Дмитрий Илларионович, Дима, как вот уже полвека называет его Мария Львовна, торжествующе указал на это обстоятельство. И тотчас забыл о нем, как забыл и о том, что ключа у него все-таки не было, что, уезжая в Стокгольм получать международную научную премию, он по обыкновению забыл его в дверях, но дворник, который сейчас тащил его саквояж, знавший своего жильца в некоторых его чертах не хуже, чем его знала Мария Львовна, ключ принес и дверь открыл.

Но важно совсем не то, что Сергей Юрский тонко сыграл всю гамму "переживаний" вокруг ключа, показав знание "клиники" такой забывчивости, а не ее примелькавшуюся театральную эксцентричность. Важно, что в поведении профессора он подчеркнул (впрочем, он ничего не подчеркивал - это шло у него единым мотивом!) иное. Такие, как ученый Полежаев, устоявшиеся характером люди интенсивной умственной деятельности обладают нормальной способностью мгновенно забывать последовательность и приметы обычных своих бытовых действий. Войдя в квартиру, профессор уже не мог вспомнить, как конкретно он в нее вошел. Это действие было для него давно прошедшим (плюсквамперфектум). От этих впечатлений подножного бытия мозг его освобождался мгновенно, выбрасывая их как шлак жизни. Все эти "кто в чем был одет", "кто где стоял", "кто вошел первым", "кто у кого прикурил" и масса еще вещей, которые люди другого склада помнят десятилетиями, для него не существовали. Он жил главным.

Канва поведения, психологическая структура его были взяты артистом точно, с уверенным знанием, как само собой разумеющееся. Сделано это было мгновенно.

Артист брал нас в плен характерности, чтобы мы поскорее забыли о ней. Он давал нам приманку возраста, делая это в четко обозначенные периоды спектакля. Причем в каждом следующем таком периоде Полежаев представал перед зрителями физически немощнее, нежели в предыдущем. Силы его угасали, он старел на наших глазах. Но в других больших пластах спектакля, между "периодами старости", Полежаев жил нараставшей в нем энергией мысли, и если бы взглянуть на эту чересполосицу со стороны (но в том-то и мастерство артиста, что он не давал нам возможности взглянуть со стороны, точно выстроив всю роль), так вот, если бы все-таки взглянуть со стороны, можно с изумлением обнаружить, что в этих больших пластах жизни артист никакой старости вообще не играл. Это как в кинематографе - иллюзия движения на экране создается оттого, что при скорости в двадцать четыре кадра в секунду короткие неподвижные состояния человеческий глаз не замечает.

Два тридцатипятилетних артиста с паузой в тридцать три года сыграли семидесятипятилетнего старика ученого.

Н. Черкасов показал образец виртуозной характерности, граничащей с чудом. Его сильный эксцентрический талант дал решающие краски его Полежаеву.

С Юрский играет в спектакле другого времени, иного жанра. Его современный отказ от эксцентрики (при общеизвестном его эксцентрическом даровании), аскетизм приемов - сами по себе достойны восхищения. Характерность - его способ, не более.

Голова Полежаева (именно голова - не лицо только) напоминает Карпинского, Баха, Зелинского - русских ученых известной плеяды. На лице его блеклая старческая кожа. Оно неподвижно, порой напоминает маску. Мимика ушла в глаза. Энергический жест, порывистый шаг, но его внутреннему ритму присущи спокойствие, экономность. Он всегда собран, этот Полежаев, не мельтешится. Стоит прямо. Отличная стариковская спина. В ней порода, достоинство. Острые колени, когда сидит на стремянке. Иногда он массирует руки. Артист точно знает, когда такие старики прибегают к этому способу, как долго массируют. У него тонкие пальцы и изящные движения. Взгляните, как он держит ножик для фруктов, хотя чистит им картофель. Блестящий французский язык. Звучное латинское произношение. Он знает: старые люди науки, переходя на латынь, любовались ею. В их механической памяти жили педанты и энтузиасты-латинисты гимназий. Он воспитанный человек, профессор Полежаев. Такие слова, как "спасибо", "благодарю вас", "извините", "извинитесь за меня", он произносит часто, и артист никогда не пробрасывает их, это не некие междометия, а каркас человеческих отношений. Можно себе представить, как он подает пальто уходящему гостю в передней, как здоровается, как прощается. Актер точно фиксирует рабочие состояния ученого - они могут наступить у него и не в кабинете, а среди людей, в обществе, на улице. Тогда профессор уходит в свои мысли, отключается от окружающего. Возникает особая пластика неподвижности. Абсолютной неподвижности. Он думает. Мы это видим. Полежаев у Юрского в той или иной мере всегда обращен в себя.

Известно, роль неделима. Образ, создаваемый актером, может быть анатомирован лишь условно. Однако, право, небесполезно присмотреться к осмысленному мастерству.

А там, в парадном - шпик, филер. Он заметил Бочарова, как тот входил, п сторожит. Полежаевы не спрашивают Мишу, чем он кроме слушания лекций занимался. Та сфера - не их, но коль скоро Миша там, значит, так надо. В этом доме человека привыкли оценивать безошибочным, если б сравнение не было столь непривычным, можно сказать, почти собачьим нравственным нюхом. Нравственная высота Миши в этом доме вне подозрений, его политическая борьба вызывает безмолвное уважение.

А в парадном шпик, филер...

Это ужасно. Мерзко, грязно, это оскорбительно, наконец. Полежаевы не могут относиться к шпику, как относятся к нему молодые конспираторы - как к шахматной фигуре, обычному противнику.

В парадном шпик... Ах, как это унизительно! И что бы они ни делали, о чем бы ни говорили, они не могут от этого отделаться. Присутствие там, внизу, в парадном этой серьезной фигуры совсем уж дурно пахнущего режима явственно ощущается на сцене. Он там, там! Каждого вошедшего будут молчаливо спрашивать: вы видели?! Да! Стоит? Оно еще там?

Право же, для таких людей, как Полежаевы, вырождение царской семьи, всего российского самодержавия и присутствие маленького плюгавого шпика в своем парадном - явления равнозначные. Режим безнравствен. А безнравственный режим не может спасти Россию, быть признан народом. Министры отклонили его, Полежаева, проект создания Ботанической академии. Что ж, логично! Чего еще ждать от власти, которая держит в его парадном это?

А Мишу надо пригреть, надо прежде всего узнать, не за кого он - это, если сочтет нужным, он сам расскажет, - а есть ли ему где ночевать, и сразу же предложить ему ночлег, чтобы, не дай бог, он не подумал, что это там, внизу, может хоть на йоту переменить их мысли и поступки. Это даже героизм обыденной жизни. Просто полная глухота Полежаевых к тому, что они считают безнравственным. Для них существует лишь одна линия поведения.

И вот совершается.

Все, что, с Радищева начиная, осмысливала, обговаривала передовая Россия и не раз пыталась приблизить, платя за это гибелью лучших умов, кровью самых смелых сердец, - совершается.

У исторических катаклизмов своя обыденность, пассажиры городских трамваев могут их и в самом деле не заметить. Но Полежаев наделен редчайшим даром независимого мышления, у этого Полежаева независимость духовной жизни стала пламенной страстью, потребностью, наконец, привычкой. (Эйнштейн однажды сказал: став взрослым, я не переставал задавать себе детские вопросы, в то время как другие считали это уже неприличным. Так я пришел к теории относительности.)

Шлежаев не терпит ни расхожих мнений, ни решений, принятых за него другими. Он думает сам. Кроме высокого дара независимого мышления, как ученый, он обладает еще способностью к обобщению всего происходящего, будь это даже не стоящий внимания факт. Его уму присущ историзм.

И он приходит к мысли, что нынешние события и есть материализация понятия "народ", того понятия, которым столетие целое жила русская интеллигенция.

Ни в ком из людей спектакля так не светится, так не фосфоресцирует эта мысль, как в нем, в старом, семидесятипятилетнем ученом. И как мысль главную, новорожденную, дорогую ему, он ее не высказывает. Он ею руководствуется.

Стоит только вслушаться в интонацию двух сцен, как эта совершающаяся в старике духовная работа становится наглядной.

Он провожал черной лестницей Мишу, думал спасти его от шпика. И не спас. Мишу забрали. На его глазах забрали. И, что самое невыносимое, самая мерзость и есть, - на улице! Соблюли приличие, не ворвались в квартиру известного ученого. В полицейском управлении приказали: берите на улице.

Наступил 1917-й.

И новая власть врывается в квартиру! Не посмотрев на то, что это квартира знаменитого ученого. Правда, матросу потом попало за незаконное производство обыска, но могло и не попасть. И не в этом дело, можно было этой авторской "подушечки" и не подкладывать. Шла революция. Петроград голодал. Искали хлеб. Тем паче, при отношении Полежаева к происшедшему такого постскриптума можно и не произносить.

Да этот Полежаев не в восторге от обыска (а приходилось видеть спектакли, где старый ученый лил по этому поводу чуть ли не слезы радости!). Ему отвратителен обыск. Никакой радости он не испытывает. И ни в какие умилительные контакты с обыскивающими не вступает. Он из тех великих русских интеллигентов, которые, любя народ, не умели заискивать перед ним. И не хотели. Они были адептами святой идеи - поднять народ до себя. Пришедшие с обыском почувствовали, что хозяин квартиры необычен. Духовная сила, излучавшаяся этим стариком, все расставила по местам. Перед матросами был не крупный чин - крупная личность. Матрос это понял сразу и зауважал старика. Обыск между тем продолжался в своих обыденно неприглядных формах. Но между этими двумя людьми уже установился тот духовный контакт, что выше всякого братания. А запанибрата с матросом профессор в этом спектакле так и не стал.

Милая Мария Львовна, как всегда, восприняла мысли Дмитрия Илларионовича токами его сердца, шедшими от всего его существа к ней. Остальные остались на уровне житейского явления. Так и должно было быть, потому что профессор крупнее всех. На десять голов выше! Присутствие человека огромного масштаба - вот что удалось в спектакле.

Они, все присутствующие здесь, переживали обыск. Это неприятно. Он переживал с ними. Но думал он примерно так: "Я всегда предвидел, что когда народ возьмет власть в свои руки, это будет совсем в неожиданных формах, совсем не так, как думали мы, прокуроры и адвокаты народа. Так оно и вышло".

Это писал А. Ф. Кони в письме А. В. Луначарскому, отдавая себя на службу этому народу.

Да, эти люди не принимали бессвязные речи и грубость забитых мужиков за тот источник нравственного здоровья, к которому "интеллигентам припадать надо", дабы очиститься от скверны, но они и не шарахнулись от этих мужиков, когда, одетые в солдатские и матросские шинели, мужики вышли на улицы, нарушив все еще вчера существовавшие общественные границы и связи.

Он принял революцию, пошел с ней - таков итог его жизни. Он никому не разрешил продумать за себя свое поведение в дни исторического поворота. Если общее течение - настроения и поступки его ученых коллег - не совпадает с его решением, он пойдет против течения! Пойдет один, но пойдет. Мужество Полежаева не в том, что он присоединился к новому течению жизни - оно для него не гром с ясного неба, оно, это течение, давно им ожидалось, - мужество Полежаева в том, что он пошел против старого течения, он решился на одиночество в том обществе, в котором прожил жизнь, это придало трагическую окраску концу его жизни. Но он пошел на это, ибо в нем живет лютеровское: "здесь я стою и не могу иначе!"

Его все бросили, на именины никто не придет... огромная гулкая квартира... пустая вешалка... молчит телефон. Ворвались студенты, осудили, пристыженные - смолкли, испугавшись его непоколебимого чувства собственного достоинства, ощутив свою мелковатость рядом с ним. Потом был этот скандал с Викентием, с рукописью книги. Нет, как он мог! Издавать за границей, да нет, вообще решать за пего, что делать с его книгой! Кто-то другой решает за него - этого Полежаев пережить не может. Потом Викентий упал на колени, каялся, кажется, потом ушел. Грустно: уходят люди, уходят люди...

Атмосфера сгущающегося одиночества к концу первого акта спектакля становится преобладающей. Она начинает физически давить на зрительный зал.

Вот все ушли. Все, все! Они одни с Мусей. "Я подарил тебе одиночество!" - говорит Дима, сидя на другом конце накрытого большого стола. Но он еще не сдался. "Я принесу тебе шаль! - громко говорит он, почувствовав, что Марии Львовне зябко. - Не возражай, - кричит он, - не возражай, я принесу тебе шаль!" Он кричит другое, и слово "шаль" звучит, как слово "знамя". "Я держу свое знамя! Я никому не дам вырвать его из моих старых рук" - вот что звучит в этом крике.

А потом, когда сумерки поглотят их квартиру и настанет ночная тишина, совсем уж нестерпимая тишина, два старика сядут за рояль, и Дмитрий Илларионович, Дима, звонко, как сорок лет назад, изящно, с редкой музыкальностью запоет:

"Le grenadier etait bel homme, Il arrivait de Nurenberg. La princesse arrivait de Rome - Et debarquait du chemin de fer...*

* Был гренадер мужчина-прима, Из Нюренберга ехал он. Княгиня только что из Рима - И вот на станции вагон... (франц.).

Мажорные куплеты из "Мадемуазель Нитуш". И это станет последней, самой трагической нотой одиночества. И самой драматической сценой спектакля. В зрительном зале заплачут.

Потом тихо, открыв дверь своим ключом, войдет Миша. Старики примут его появление за знамение, поймут, что выстояли...

Третье отступление в ремесло

Как это сделано?

Какими средствами театр добивается изменения всей тональности текста произведения более чем тридцатилетней давности, в чем заключена его культура работы над пьесой?

Возьмите экземпляр 1937 года, когда написана была "Беспокойная старость", сравните его с экземпляром, по которому сегодня идет спектакль. Меняется время, меняемся мы... Становится нагляден необратимый процесс общественного мнения. БДТ не прокламировал новаторства в этой постановке. (Как и вообще его не прокламирует.) Но как изменилась пьеса! В ней совсем не много переписано, - важно, в каких направлениях шла работа автора и театра.

Жанр будущего спектакля был определен Г. А. Товстоноговым как трагедия. Неторопливая внешне трагедия крупнейшего ума и характера. По мере того как понимание Полежаевым великого слома истории возрастает, понимание Полежаева людьми его круга катастрофически падает. Отсюда трагедия и житейского одиночества и разрыва со своей средой.

Трагедия старости. Тело отказывает в момент, когда дух почувствовал возможность новой жизни, когда научные мечты могут осуществиться.

А Дмитрию Илларионовичу, как и реальному прообразу его - Тимирязеву, так мало осталось жить.

Поэтому все, что не содействовало появлению трагедийного образа, а, напротив, "работало" на образ бодренького эксцентричного старичка, - убиралось. Например, то, что могло способствовать прочтению пьесы зрителем как "отрицающей" интеллигенцию вообще. ЕСЛИ раньше ученик профессора Викентий Воробьев был по преимуществу мелок и ничтожен, был врагом, разоблачался еще до начала действия, то теперь театр рассматривал его как фигуру драматическую. Так в судьбе ученого зазвучал исполненный драматизма мотив потери людей. С другой стороны, была исключена сусальность в отношении профессора к матросу. Понимание матросом крупности, необыкновенности личности ученого теперь оказывалось важнее театру, нежели этакое приседание старого ученого перед представителем народа. Отношение матроса к профессору в спектакле БДТ, как оказалось, выше характеризует представителя революционного народа, нежели прежняя расстановка сил. И исторически правдивей.

Главное внимание в работе сосредоточилось, конечно, на фигуре Полежаева. Надо было найти спокойное, мудрое выражение его трагедии. И его прозрения. Надо было сделать образ документальнее.

Так появились в пьесе тексты подлинной статьи К. А. Тимирязева "Красное знамя" и других его произведений из книги "Наука и демократия", первого тома Собрания сочинений. Перед уходящим на фронт отрядом ученый произносит теперь новую речь, фразеология и смысл ее усложнились.

Еще изменение, едва ли не важнейшее для внутреннего ритма существования ученого в спектакле. Раньше он заканчивал свою книгу на глазах зрителя. Теперь он завершил ее до начала пьесы и живет в часы раздумий, как бы подводя итоги, но революция возбуждает в нем мысли о будущем.

Появились новые реплики, слова, повороты сцен. Вот пример. Матрос стрелял в спекулянта. Полежаев не восхищается этим, как прежде, а тяжело говорит: "Страшное время, голодное время..." Вот деталь: в старом тексте профессор подходил к телефону (это было в день его одиноких именин), брал трубку: "Не работает..." Но страшнее одиночество, когда телефон работает, а никто не звонит. И частица "не" убрана.

В драматическом споре с Воробьевым, где дается политическая оценка происходящего, Полежаев бросает теперь своему ученику реплику, выражающую его душевное состояние и одновременно его кредо: "Не суетитесь!" Не суетитесь перед историей! - вот как это звучит, - слушайте музыку ее, слышите?

Вся жизнь Полежаева логично привела его к новому пониманию происходящих событий. Это понимание он выразил в своей статье. Какой она будет, зритель еще не знает, но она не внезапный шок, а последняя точка в книге мыслей, его собственных мыслей. Но это и высшая точка его личной трагедии. И новая сцена. Под инфернальные выкрики в его адрес в странном, нереальном освещении одинокий ученый идет длинной и узкой дорогой... в пустоте. Начальные выкрики газетчиков превращаются в заклинания, в заклятья. Может быть, этот зловещий хор звучит лишь в его мыслях. Эпизод - "наплыв" современного кинематографа. Театральная реальность возвращается, лишь когда Дмитрий Илларионович, желая успокоить Марию Львовну, разыгрывает ее из-за входных дверей квартиры и, смешно копируя не то крики газетчиков, не то произношение петербургской сплетницы, произносит: "Профессор-шпион!"

Столь же естественны, в духе современного историко-документального театра, изменения, внесенные в сцену разговора профессора Д. И. Полежаева с председателем Совнаркома В. И. Лениным. У разговора теперь иная функция, он стал деловым. Предсовнаркома сообщает ученому, что его проект Ботанической академии утвержден. Финал стал исторически достоверным: звучат слова письма В. И. Ленина к К. А. Тимирязеву. И, наконец, следующий за телефонным разговором поступок ученого теперь более оправдан психологически. Полежаев решает подарить Ленину первый экземпляр своей книги. "Как ты думаешь, - обращается Дмитрий Илларионович к Марии Львовне, - это не будет нескромно, ведь мы теперь знакомы?"

Состоялся разговор двух интеллигентов, и это полежаевское Ленину в трубку: "Обязательно надо повидаться" - придало ему ту поэзию непридуманности, которой ему часто недоставало.

Что же было руководящей идеей в такой работе над пьесой? Раньше всего - позиция.

Для того чтобы ее вот так стало видно, ее надо иметь! Второе - непременное желание создать произведение искусства, которое не уронило бы репутации театра.

Работа БДТ над "Беспокойной старостью" поучительна. Взяв старую пьесу, театр отнесся к ее постановке с редкостной серьезностью, роздан спектакль сдержанный, элегантно "старомодный", гармоничный. Спектакль, в котором определенность и ясность общественной мысли, взгляда на историю, на день сегодняшний изначально соединены с художественностью.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'