Введение

Двадцатый вев. стал на театре веком режиссуры. Теперь, когда человечество вступило в восьмой десяток современного столетия, мы вправе отдать себе в этом отчет. В самом деле, почему так случилось, что власть великих актеров сменилась в нашу эпоху столь заметным владычеством великих режиссеров - будь то Станиславский или Немирович-Данченко, Мейерхольд или Вахтангов, Рейнгардт или Антуан, Брехт или Вилар, Брук или Стреллер? Чем было вызвано к жизни, чем стимулировано глобальное развитие этой, в сущности, принципиально новой профессии в искусстве театра (и не только театра: наверное, недаром кинематограф, рожденный под эгидой актера, так скоро и послушно подчинился Эйзенштейну, Пудовкину, Рене Клеру, Бергману, Феллини). Очевидно, имелись тому причины достаточно серьезные и притом порядка вне личного.

История XX века, насыщенная грандиозными взрывами, катастрофами мирового масштаба, пересеченная войнами и революциями, испытавшая полный переворот во всех областях общественной мысли, науки и техники, привела к глубоким сдвигам и в сфере человеческой психологии. Человек вступил в иные отношения с миром, страной, обществом, где ему довелось родиться и существовать. Жизнь его стала достоянием истории. Не то чтобы снизилась ценность личности, но стоимость ее стала измеряться прежде всего на весах времени. Кончилась пора патриархальной уединенности, замкнутой имманентной гармонии, внутренней свободы и независимости при внешнем рабстве, в которых еще могла подчас найти укрытие душа человека в ожидании великих перемен. Заряды, что собирались и зрели под покровом времен, наконец разрядились. Настала пора открытого действия, которое прямо или косвенно затрагивало каждого, хотел он того или нет. Всякий человек независимо от его желания и воли становился действующим лицом истории.

Вот эту тесную взаимосвязь человека с его временем и должно было почувствовать искусство. Оно выразило ее в теме плененности временем, связанности, несвободы человека от окружающего его буржуазного мира. Тема эта, обостренная наступлением эпохи империализма, войн и революций, по-своему преломлялась у Льва Толстого и Достоевского, Ибсена и Гауптмана, позже у Бунина и Куприна, Горького и Л. Андреева. Но наиболее чуткое свое выражение она нашла у Чехова, который эту механику взаимного сцепления и отталкивания, сопротивления человека своей среде и раскрыл.

Новое соотношение личности и времени повлекло за собой решительные перемены и в сфере специфически театральной. Нужен был иной взгляд, иной инструмент, чтобы раскрыть, проинтегрировать сложное психологическое взаимодействие человека с его средой, обществом, жизнью. Здесь взгляд изнутри должен был дополниться взглядом со стороны. Иными словами, актерское отношение к образу человека необходимо было слить с режиссерским отношением к образу мира.

Разумеется, искусство режиссера существовало и прежде, но отведена ему была роль подчиненная, вторичная, подсобная. Находясь в услужении у актера, он лишь помогал тому полнее властвовать на сцене. Теперь слуга стал хозяином, демиургом сцены. Именно ему надлежало дать ощущение целого, всеобщего, исторического, витающего над людскими судьбами, незримо подчиняющего их своим велениям. Режиссер стал как бы голосом самой истории. Вот почему, помимо всего прочего, явление его на сцену мирового театра XX века стало не только возможным, но просто необходимым.

Россия конца XIX - начала XX века встретила и окружила эту всеобщую закономерность условиями наиболее благоприятными. Страна, едва вступившая в стадию империализма, уже была беременна революцией, готовилась к "невиданным переменам, неслыханным мятежам". Первая среди прочих стран, она выдвигала здесь и там людей, сохранивших чувство внутренней свободы, способных услышать зов времени, готовых суммировать уроки прошлого, чтобы восстать против внешнего рабства и возглавить ход истории нового столетия. Дух века снова требовал важных перемен и на сцене драматической.

Прошлый век задал серьезные уроки новому искусству: великие русские писатели XIX столетия так глубоко распахали жизнь и оставили в наследство будущему такие гениальные образцы, модели, формулы мира, что разгадывать их тайну, их всеобщность - хватит работы на век. Вот еще одна из причин того размаха, какой приобрело в России XX века искусство интерпретатора - режиссера. Человек, способный охватить картину всеобщего, сотканную из творений разных и самобытных, должен был подняться до образного познания тотальных закономерностей своего времени. Очевидно, поэтому русское сценическое искусство молодого века и суждено было возглавить великому режиссеру. Этим режиссером стал Станиславский.

Константин Сергеевич Станиславский (1863-1938) пришел к профессии режиссера как бы невольно, постепенно вырастая из рамок актера. В его лице словно специально соединилось два театральных века: он перекинул мост от актерского театра прошлого века к театру нынешнему, режиссерскому. Тот Костя Алексеев, который играл свои первые роли в Алексеевском кружке, а потом в Обществе искусства и литературы, помышлял вначале только об актерском будущем. Высокий, статный юноша с великолепными данными на амплуа героя мечтал лишь о том, чтобы походить на кого-нибудь из великих артистов Малого театра, постичь тайну трагического искусства "самого Сальвини". Но что-то в нем самом, в его натуре, в его душе внутренне сопротивлялось этой высокой мечте, и он, - казалось бы, самой природой уготовленный к тому, чтобы быть типичным романтическим актером-трагиком, - развенчивал, снимал с величественного пьедестала одну за другой свои трагические роли - Отелло, Акосту, Скупого рыцаря...

Что же происходило в это время в душе молодого актера? Что стояло за парадоксами его "поражений"? Здесь исподволь и безотчетно назревала революция против веками установленной театральной системы, шла еще бессознательная, но упорная борьба за равноправие всех людей перед искусством, готовился пересмотр взгляда на то, кто является главным, а кто эпизодическим лицом истории. В пестром двадцатилетнем опыте актера-любителя можно отчетливо разглядеть эту особую тенденцию, когда прерывистым пунктиром, то пробиваясь на поверхность, го скрываясь от глаз, проступала у него своя манера, своя, еще неразгаданная тема, свое видение жизни и человека.

Если в трагических образах актер шел на снижение романтического пафоса, то в ролях характерных, в людях не исключительных, но простых и обыкновенных, напротив, поднимал градус воодушевления. Играл ли он добрейшего дядюшку из "Села Степанчикова" или простодушного мужика Анания Яковлева из "Горькой судьбины", он неожиданно обнаруживал черты удивительной стойкости, душевного величия и почти рыцарского благородства там, где их меньше всего ожидали. Этот полемический ход, этот свежий прием "от противного" уводил актера от подражательности великим кумирам и возвращал к самому себе, к жизни. Так интуитивно вызревала в творчестве актера воля к пересмотру старого "табеля о рангах", к отмене утвержденного "права на героизм".

Со временем Станиславский почувствовал, что тенденция смены героев может и должна охватывать не только его собственный образ, но весь спектакль в целом. Его первые режиссерские идеи были прямым продолжением идей актерских. Мысль о равенстве всех людей перец искусством распространялась на вещи, на природу, на всю окружающую жизнь. Совершенно в духе Золя, с жадным интересом нес он на сцену все, что только мог захватить из жизни, - все казалось красивым и достойным театра. И когда Станиславский стал режиссером, на русскую сцену вместе с ним взошел быт, хлынула атмосфера времени, театр словно наполнился воздухом, живое дыхание вернулось не только к главным героям спектакля, по решительно ко всем персонажам, даже самым незаметным. Жилым становился любой угол сценического пространства. Свет, казалось, исходил теперь не от софитов, но действительно от камина, печки, свечей, луны или солнца, падая неровными бликами, создавая игру светотени. Открытая дверь позволяла видеть глубину квартиры, за окном угадывались крыши, купола церкви, далекие просторы полей. Оттуда доносилось пение птиц, колокольный звон или колотушка сторожа. Режиссер не оставлял необжитым ни одного куска сцены. Он смело изгонял рутинную театральную условность магическим прикосновением бытовой детали.

В эту начальную пору Станиславскому особенно пригодился опыт мейнингенцев. Приемы мейнингенского театра как бы стимулировали его собственную режиссерскую мысль, зерна пали на хорошо подготовленную почву. Первая самостоятельная постановка Станиславского - одноактная комедия П. Гнедича "Горящие письма" - была осуществлена на сцене Общества искусства и литературы в 1889 году, примерно за год до того, как он увидел спектакли Людвига Кронека и еще не был близко знаком с реформами Андре Антуана и Отто Брама, родственными: ему по духу.

Уже тогда начинающий режиссер показал, что он умеет уходить ог сценических шаблонов, стремится к простой, естественной интонации, владеет искусством детали, наполненной паузы. Он разрабатывал "тонкую игру, основанную на мимике, паузах и отсутствии мнимых, театральных жестов*". Это здесь уютная комната была наполнена отблесками горящего камина, а в окно виднелись крыши, залитые светом луны. Актеры располагались в житейски удобных позах, не заботясь специально о зрителях, один из них (как это делалось в спектаклях Антуана) даже садился спиной к залу, что сообщало смелой - по тем временам - мизансцене неожиданный эффект правдивости.

*(К. С. Станиславский. Художественные записи. М. - Л., "Искусство", 1939, стр.56-57.)

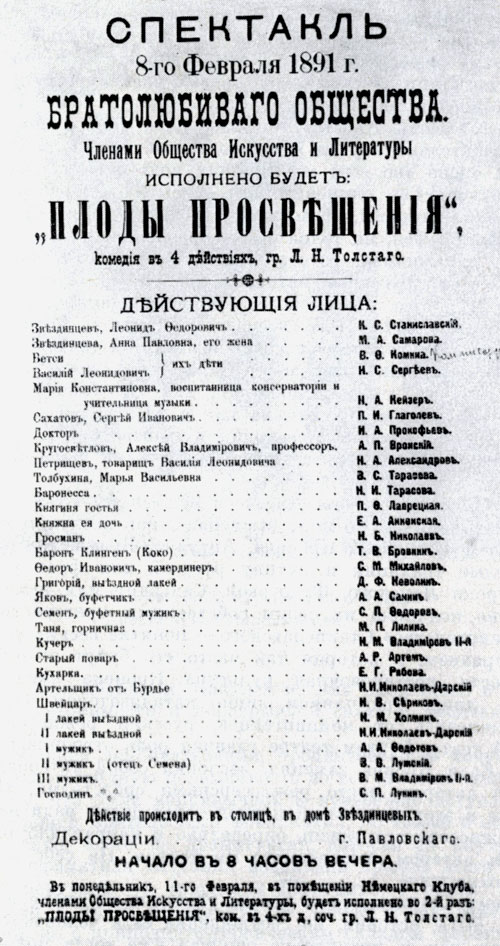

Несомненно, что в этой первой режиссерской работе Станиславского сказался его десятилетний юношеский опыт постановок многочисленных водевилей и опереток в Алексеевском кружке, где постепенно вырабатывались новые приемы жизненно правдивой игры, сказалось влияние его первых учителей А. Ф. Федотова и Ф. П. Комиссаржевского. Однако рождение Станиславского как профессионального режиссера фактически произошло спустя два года, на постановке остросовременной комедии "Плоды просвещения" Л. Толстого, которую он впервые и раскрыл. За это время он познакомился с мейнингенским театром, изучил его опыт. Режиссура Кронека развернула перед ним постановочную культуру, какой русская сцена еще не знала.

Афиша спектакля 'Плоды просвещения'

Перед молодым режиссером был "новый род постановки - с исторической верностью эпохе, с народными сценами, с прекрасной внешней формой спектакля, с изумительной дисциплиной и всем строем великолепного праздника искусства*". Многое из того, что увидел он в спектаклях Кронека, претворилось позже в его собственной режиссерской практике на сцене Общества искусства и литературы. Начиная с "Плодов просвещения" и кончая "Потонувшим колоколом" Г. Гауптмана, каждый из пятнадцати поставленных им в ту пору спектаклей так или иначе по-своему развивал - и раздвигал - принципы мейнингенцев.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч. в 8 томах, т. 1. М., "Искусство", 1954, стр. 129.)

Ставил ли Станиславский свои первые шекспировские спектакли - "Отелло", "Много шума из ничего", "Двенадцатую ночь" - или трагедию К. Гуцкова "Уриэль Акоста", он заботился теперь прежде всего об историзме, тщательно изучал приметы эпохи, чтобы любовно воспроизвести их на сцене "во всех мельчайших подробностях". И здесь и там человек выступает не одиноким, его связывают переплетения исторических, бытовых, личных, сословных, этнографических нитей. Его окружает не безликий фон, но толпа живая, разноликая, пестрая, чаще всего враждебная, динамичная, тотовая поднять на него шпагу или кулак.

Работал ли над русскими авторами, он в каждый спектакль Островского, Льва Толстого, Писемского или в инсценировку Достоевского вкладывал бездну вдумчивого исследования быта, среды, житейских, социальных и психологических подробностей той жизни, в которую погружены все персонажи этих пьес Даже тогда, когда сама пьеса, казалось, толкала его к "ирреальному", как это было в "Ганнеле" и "Потонувшем колоколе" Гауптмана или в "Польском еврее" Эркмана-Шатриана, где натурализм переходил в фантастику, он с увлечением рисовал картины самые фантастические красками самыми наиреальнейшими.

Но Константин Сергеевич Алексеев не был бы Станиславским, если бы уже в эту ученическую пору выступал лишь послушным учеником - продолжателем дела Золя, Кронека, Антуана, Брама. Изгоняя из искусства устарелые традиции и рутину русской или французской школы, впитывая уроки Ленского, Федотовой, Сальвини или немецкого театра, он неизменно подчинял их своим собственным пристрастиям и открытиям. "Мейнингенство" Станиславского - понятие весьма условное, равно как! и натурализм, в котором так часто его будут потом упрекать.

В сущности, постановочная культура Кронека явилась для Станиславского лишь трамплином, лишь катализатором его собственных идей. Отталкиваясь от мейнингенцев, русский режиссер формировал совсем иной театр. В этом театре главная роль отводилась актеру, а не режиссеру. Если Кронек заменял, заслонял собой актеров, мог творить без помощи актеров, чисто режиссерскими средствами, то Станиславский - даже в этот начальный период - все делал ради актера. Судьбу русского режиссера всю жизнь определяло и направляло то, что сам он был первым актером создаваемого им театра. На себе самом он проверял свои открытия.

Вот почему Станиславского всегда увлекала на сцене не просто картина эпохи, быта, истории, но соотношение ее с человеком. Новая концепция героя, как ее интуитивно ощущал уже тогда молодой режиссер и молодой актер, ставила в центр спектакля не приподнятого над бытом человека вообще, но именно вот этого доверчивого венецианского мавра в белом бурнусе или пустейшего сиятельного князя Звездинцева с его холеными бакенбардами. Каждый из них представал в своей индивидуальной неповторимости и неразрывной связи с тысячью мелочей окружающей жизни.

'Уриэль Акоста' (1895 г.), сцена из 4-го акта Акоста - К. Станиславский

Тенденция всеобщей демократизации, продиктовавшая новую концепцию героя, вносила очевидную полемичность во все его спектакли и роли. Не только потому, что была непривычной и неизбежно вступала в противоречие с инерцией зрительского восприятия, но также и потому, что осуществлялась чаще всего на драматургии, которая ей внутренне сопротивлялась. Конфликтная ситуация возникала прежде всего на ролях возвышенного репертуара - в трагедиях Шекспира, Гуцкова, Пушкина. Молодой режиссер и актер воевал тут не только с абстрактно-романтической рутиной, но с приподнято-героическим складом характера, овеянного ореолом исключительности. Он подходил к нему как бы с позиций предчеховских.

Новая театральная система, вызревавшая во внутреннем противоборстве со старой драматургией, словно готовилась к принятию новой драмы.

'Фома' (1891 г.) Ростанев - К. Станиславский, Настенька - М. Лилииа

Эта конфликтная ситуация смягчалась, а порой и снималась вовсе на произведениях комедийного или бытового плана. Здесь режиссерская тенденция не встречала противодействия. Характерные роли сами послушно шли навстречу новому предчеховскому взгляду.

Чрезвычайно существенно, что свой режиссерский путь Станиславский начинает с попытки установить контакты с большой русской литературой, с образной системой Толстого и Достоевского.

Наверное, поэтому наиболее цельными спектаклями молодого режиссера стали "Плоды просвещения" и "Фома" (инсценировка "Села Степанчикова"), В них общее решение поддерживалось актерским исполнением. Сатирический и комедийный ключ позволял естественно снижать образ. Более того, Толстой и Достоевский не только разрешали, но прямо настаивали на подобном снижении образов чванливого, пустопорожнего барства или хищного, юродствующего хамства.

Именно здесь, на сатирической почве, в противоборстве с нею неожиданно вырастал образ, который в 1891 году явился прямой предтечей чеховских героев. Это был тот самый дядюшка, полковник Ростанев, которого в "Фоме" играл Станиславский. Вот где конфликт между демократичностью и героизмом не только снимался, но обещал рождение новой формы героического на театре.

"Гений доброго сердца", доверчивый и скромный человек, не приподнятый над бытом, но связанный с ним неотрывно, оя просто шел по ступеням сопротивления, чтобы в конце концов героически восстать против им же самим взлелеянного, около него расцветшего ханжества. Не было среди 76 ролей, сыгранных Станиславским до создания Художественного театра, более ему близкого человека, чем дядюшка. Тут он словно впервые высказался весь. И вместе с тем не было среди них человека, от которого тянулись бы такие родственные нити к его будущим чеховским ролям, к его Штокману.

Весь двадцатилетний домхатовский путь Станиславского был непрерывной школой самовоспитания актера и параллельного формирования режиссера. Он постоянно преодолевал в самом себе привычки и влияния старой театральности, которой невольно отдавал дань то в одном, то в другом спектакле.

Театральное окружение оказывало на него давление существенное и неоднородное. С детства влюбленный в великих актеров Малого театра - Ермолову, Федотову, Садовскую, Ленского, - он почитал их как своих учителей. Но ставя превыше всех правил и законов простой совет Щепкина - "берите образцы из жизни, у природы", он с огорчением признавался самому себе, как далеко ушла современная сцена (в том числе и Малого театра) от жизни и природы. Великие актеры тонули в окружавшем их море сценической фальши, рутины, привычной условной регламентации. Впитывая влияние современной сцены, Станиславский стремился очистить щепкинские традиции от штампов специфически театральной лжи.

Поразительная строгость актера к самому себе была на самом деле строгостью режиссера, умеющего взглянуть на себя со стороны. Режиссер как бы вел за руку актера от прежней драматургии к будущей, от старого театра к новому, необходимость появления которого еще до знаменательной встречи в "Славянском базаре" была им самим выстрадана и предсказана. Великим актером он стал лишь тогда, когда родился как великий режиссер. Это произошло на драматургии Чехова, когда на пороге XX века в Москве был создан новый театр.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'