"Чайка"

От успеха подобного рода решительно отвратил Станиславского Чехов, одновременно заставив его многое в себе преодолеть. То, что складывалось прежде интуитивно, должно было стать сознательным методом. То, что выступало в оболочке традиционности, теперь предстало в такой непривычной, загадочной форме, что на первых порах повергло Станиславского в полную растерянность: драма словно бы растворилась в повседневности.

Режиссер, который уже угадывал глубинный драматизм эпического и лирического начал трагедии А. К. Толстого, вдруг почувствовал себя безоружным, оставшись наедине с "еретически-гениальной" "Чайкой", возвестившей рождение новой лирико-эпической драмы в России.

Новая драма казалась несценичной, действие ее словно затухало, а герои теряли интерес к взаимным сражениям.

Случилось так, что в момент широкого разворота революционного движения, в те годы, когда наступало "время нужды в героическом" (Горький), русская писательская мысль прониклась идеей "безгеройной" драматургии. Явление как будто необъяснимое с точки зрения прямых соответствий.

Действительно, страна вступала в новый, пролетарский период освободительного движения, близилась первая русская революция - готовилась "здоровая, сильная буря", но именно в это время открытый героический пафос, еще недавно потрясавший зрительный зал в шиллеровской и шекспировской трагедии, уже не звучал с прежней силой, а откровенно сатирическая, смело социальная стихия Островского - Щедрина - Сухово-Кобылина заметно пошла на убыль.

А. П. Чехов, фото 1900 г.

Есть ли противоречие в том, что сцена сделала своим властителем дум не нового Шиллера, не нового Щедрина, а именно Чехова? Писателя мягкого, лиричного и одновременно эпически трезвого, объективного, которому суждено было открыть новые формы драмы XX века. Почему лирико-эпическое начало пробудилось в пору подготовки первой русской революции не только в драме, но и в живописи Левитана, музыке Скрябина, поэзии Блока? Был ли стиль чеховских спектаклей МХТ случайным или характерным этапом движения русского реализма?

Думается, что противоречия между писателем и временем не было. Стиль Чехова сложно опосредован тем своеобразием первой русской революции, которое сказалось с особой силой в массовости освободительного движения, охватившего самые широкие слои русского общества. Движение это, еще не принимавшее открытые формы протеста, не всегда находило прямых противников и ясные пути борьбы, но потенциально готовило их, медленно, подспудно, скрыто накапливая силы отрицания всего современного строя жизни. В глубине России нарастала "буря" - "движение самих масс*".

*(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр; 261.)

Писатель почувствовал, что в связи с этим изменилось само понятие героического. На смену героизму одиночек шел героизм масс. Освободительные идеи становились достоянием не только выдающихся личностей, но каждого "порядочного человека", всего народа в целом. Резко выраженная индивидуальность, яркий характер, выломившийся из своей среды и ей противопоставленный, сменяется теперь типом человека обыкновенного, демократического склада, ничем среди прочих не выдающегося. Но в сознании именно такого человека и происходило необходимое раскрепощение: нарастала неудовлетворенность своим существованием, поднимался протест против узких жизненных норм, обострялось неутолимое желание абсолютной свободы - предела мечтаний прежнего героя-индивидуалиста. Процесс шел пока только в сознании человека, но в сущности это был важнейший массовый подготовительный процесс внутреннего освобождения людей. И русская интеллигенция по-своему в этот процесс включалась.

Давая срез жизни на среднем, обычном уровне, писатель неоспоримо убеждал, что освобождение страны, народа, человечества зависит прежде всего от внутреннего освобождения каждого человека лично. Чтобы стать способным на бескомпромиссное сопротивление, каждый должен "выдавить из себя по капле раба". Никакие революционные преобразования, никакие реформы не будут успешны без внутреннего высвобождения человека от привычки к рабству и насилию, от буржуазной сытости, пошлости, невежества, казенщины, бездушия и прочих глубоко укоренившихся привычек современного ему общества. В этом писатель был уверен твердо.

Более того, Чехов понимал, что процесс "выдавливания из себя раба" настолько сложен и длителен, что он способен перешагивать границы внешних преобразований, захватывать далекое будущее. Это предвидение не могло не определить долговечность первооткрытой им лирической формы драмы, основанной на диалектике души, на глубоко скрытых душевных движениях.

Писатель словно хотел увидеть, как поведет себя человек не в годину открытых классовых боев, но в те долгие дни, когда перед ним как будто и нет прямого врага, но когда ему враждебна вся стертая безликость нескончаемых будней. Испытание буднями - одно из самых постоянных и трудно переносимых - легло в основу чеховского драматизма.

Вот почему Чехов решительно заменил конфликт близлежащий конфликтом дальнего действия. Одним из первых в мировой драматургии он показал зависимость судьбы каждого, пусть самого скромного человека от структуры всей жизни. Он увидел противника "хорошего" человека не столько в живущем с ним рядом "плохом" человеке, сколько в довлеющей над всеми власти пошлости. "Никого не обвинив и никого не оправдав", он стал строить драму не на прямых столкновениях героев, не на внешних событиях, а на внутреннем сопротивлении человека будничному обиходу, тем "миллионам мелочей", в каждой из которых как в капле отражается всеобщее зло мира.

Внеличныи характер конфликта и вызвал к жизни ту необходимую реалистическую обстоятельность, ту повествовательность, которая придает чеховской драме особую эпическую форму. Драматизм чеховских пьес возникал из противоборства лирического и эпического начала. Динамика скрытой лирической жизни героев на каждом шагу стремится разорвать статику быта. Изменившийся, разбуженный человек вступает в конфликт с неизменным общественным строем, по-прежнему несправедливым и бесчеловечным. Своей средой детерминированный, он ей уже целиком не принадлежит. Этот конфликт дальнего действия неразрешим, пока строй остается прежним. Так поднимается проблема "внешнего действия", необходимость которого подготовлена и доказана.

Идейно-эстетическая концепция чеховской драмы была настолько нова и неожиданна, что Станиславский долго не мог найти ключ к ее сценичности. Все разговоры и убеждения Немировича-Данченко, уже тогда тонко чувствовавшего литературное своеобразие чеховской манеры письма, были напрасны. Перечитывая "Чайку", Станиславский по-прежнему "скучал" и не видел в ней ничего значительного. Его режиссерскому темпераменту, его бурной фантазии как будто и в самом деле негдо было развернуться в этой серенькой, будничной обстановке, где тоскливо прозябают люди незаметных, неустроенных судеб.

Режиссера, очевидно, озадачивала непривычная форма драмы, где динамика спрятана, борьба не выявлена, действие "не организовано", как будто нет ни завязки, ни кульминации, ни развязки в обычном смысле-слова. Стараясь разгадать скрытую динамику, вытащить драму, спрятанную за поверхностью слов, Станиславский невольно ощущал особую внешнюю сдержанность. Ему словно приходилось насильственно сковывать самого себя. Но, быть может, именно это психологическое состояние сжатой пружины и привело его к открытию поистине мирового значения - к открытию приема сценического подтекста.

Станиславский почувствовал, что за случайными, мелочными разговорами, за событиями малозначительными и преходящими кроется нечто большее: в глубине души человека нарастает настроение неудовлетворенности, тоски от жизни. И потому надо играть не слова, а то, что за ними кроется: лирическое настроение, спрятанное в душе героя, наполняет, питает и гонит вперед то "подводное течение", тот внутренний подтекст, который вступает в напряженный конфликт с открытым текстом - с будничным обиходом людей, с эпическим началом пьесы, уходящим своими корнями в общую структуру современной жизни.

Режиссерская партитура "Чайки", созданная Станиславским летом 1898 года, и положила начало учению о "подводном течении", которое стало впоследствии основой творческого метода Художественного театра. Важно при этом, что режиссер предлагал актерам не просто пассивно отдаться скрытому течению жизни, настроению лирической тоски, а настаивал на решении активном, действенном, динамичном.

В понятии "скрытая драма", которое принес на репетиции "Чайки" Немирович-Данченко, Станиславский на первых порах оттенял прежде всего драматизм столкновения лирики и быта, контраст мечты и действительности. Ему настолько важно было обнаружить эту новую внутреннюю динамику "бездейственной" чеховской пьесы, ощутить неуловимый драматизм повседневности, что вначале он не очень заботился или же не очень точно ощущал меру чеховской "скрытости", и тогда ему на помощь приходил Немирович-Данченко. Кроме того, новаторские приемы, с помощью которых режиссер обнаруживал внутреннюю динамику в каждой детали спектакля, еще сосуществовали с приемами традиционными: режиссер обострял сюжетные сцены - ссоры между героями, рекомендуя не бояться "самого резкого реализма*", что придавало им характер открытого драматизма, выдвигало их вперед как события главные.

*(К. С. Станиславский. "Чайка" в постановке МХТ. Режиссерская партитура. Л. - M., "Искусство", 1938, стр. 227.)

Немирович-Данченко был в чем-то прав, считая, что в работе над "Чайкой" Станиславский "так и не почувствовал настоящего чеховского лиризма*" (что сказалось и на его исполнении роли Тригорина, не разгаданной им). И в этом смысле совместная работа режиссеров была не только желательна, но просто необходима, особенно вначале. Если Станиславский тогда не очень точно ощущал меру чеховской "скрытости", то Немирович-Данченко, в свою очередь, вряд ли сумел бы найти ключ к чеховской сценичности**.

*(Вл. И. Немирович-Данченко. Из прошлого. M., "Academia", 1936, стр. 132.)

**("Мое с Вами "слияние" тем особенно ценно, - писал Немирович-Данченко Станиславскому летом 1898 г., - что в Вас я вижу качества художника par exellence, которых у меня нет. Я довольно дальновидно смотрю в содержание и его значение для современного зрителя, а в форме склонен к шаблону, хотя и чутко ценю оригинальность. Здесь у меня нет ни Вашей фантазии, ни Вашего мастерства" (Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма. М., "Искусство", 1954, стр. 121).)

Объединенными творческими усилиями режиссеров был создан спектакль, которому было суждено повернуть судьбы русского сценического искусства. Легендарная премьера "Чайки" - 17 декабря 1898 года - обозначила рубеж. Произошло это вовсе не потому, что спектакль был поставлен и сыгран безупречно. Многое в нем было несовершенно - и в исполнении некоторых ролей молодыми актерами (даже центральной роли Нины Заречной), и в общем решении (недаром на афишах "Чайка" была названа не комедией, т. е. не так, как она поименована автором, а драмой). Не случайно сам Чехов многое в спектакле не принял, хотя и был "захвачен" им.

Неоспоримо одно: в "Чайке" родилось новое качество театрального искусства/Вскоре оно было определено словом "настроение". Слагалось оно из многих компонентов, впервые получивших права сценического гражданства и объединенных в единое целое. Лирически грустная, поэтическая атмосфера разлита была и в декорациях заросшего сада, где сквозь стволы деревьев блестело озеро и доносились крики коростелей. И люди, вышедшие в вечерний сад послушать треплевскую пьесу, непринужденно садились спиной к зрителям на скамью, словно бы зала вовсе и не было (так создавалась знаменитая "четвертая стена"). И речь их звучала на полутонах, прерывалась паузами, глаза говорили больше, чем слова, а слова неожиданно обретали противоположный смысл.

Все детали спектакля, даже самые, на первый взгляд, незначительные, начиная с колотушки сторожа, звуков банального вальса, доносившегося из глубины дома, воя ветра в печи, барабанной дроби дождя и кончая глухим рыданием, вдруг прорвавшимся и тут же подавленным, - все сливалось в общий музыкальный ритм, в единое настроение, все было пронизано "тоской от жизни". Тоской от этой нудной, разобщенной действительности, где каждый по-своему несчастен, нелюбим, где глохнет живое чувство и распускается пошлость. Атмосфера "Чайки" с ее тревожным ощущением неблагополучия, неустроенности человеческих судеб, с ее бунтом молодых против засилия косности и рутины в искусстве, в жизни - для самого театра глубоко автобиографичная - захватывала зрительный зал с силой почти гипнотической.

В сущности здесь возникал новый лирический театр, призванный выразить пробуждение неудовлетворенности в широких кругах русской демократической интеллигенции. Отчужденность людей, их внешняя бездейственность, неразрешенностъ их противоречий рождались внеличным, эпическим характером конфликта, связанным не с частными бедами, а с бедой всей современной действительности. Тем самым театр брал на себя задачу не импрессионистически мимолетную, не случайную, не преходящую. Этим и определялась властная, затягивающая сила спектакля, его волнующее общественное, гражданское звучание.

"Чайка" Художественного театра утвердила имя великого драматурга и одновременно открыла новую эру в театральном искусстве. Спектакль порывал с обветшалой театральной традицией, с ее отгороженностью от реальной жизни, с ее цепкими штампами сценической лжи, с условно-театральными голосами и жестами, с четко разграниченной системой амплуа, с бездушными служебными павильонами.

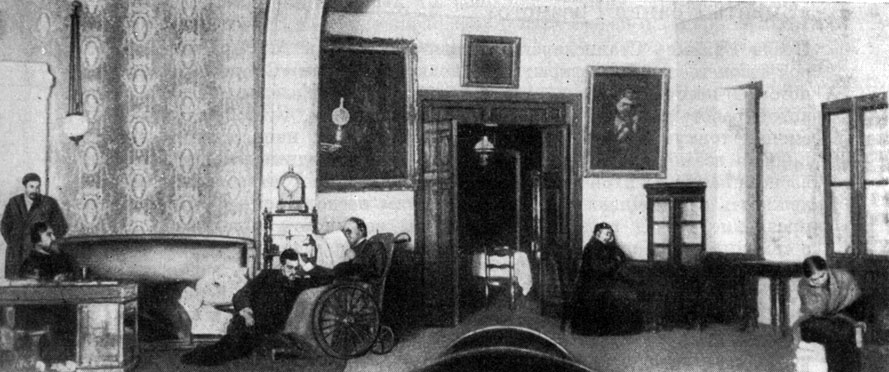

'Чайка' (1898 г.), сцена из 4-го акта

Более того, за порогом XX века была оставлена не только рутина, но противник, привычно уважаемый и влиятельный. На какое-то историческое мгновение уходил в прошлое - чтобы в будущем возродиться совсем в ином качестве - романтический театр с его эстетикой сильных страстей, крупных индивидуальностей, открытых конфликтов. Чехов раздвигал перед молодым театром далекие перспективы. Та тенденция заметной демократизации, потребность уравнять в правах перед искусством всех людей, все "документы" жизни, та любовь к человеку, вне зависимости от его положения на иерархической лестнице государства, которые были изначально свойственны Станиславскому, теперь получили великую поддержку.

Позже, с каждым новым чеховским спектаклем, Станиславский вместе с Немировичем-Данченко будут углублять и обогащать открытую ими форму лирико-эпического театра, но основа его была заложена в "Чайке". С тех пор в работе Художественно-общедоступного театра появилась целеустремленность, пришло идейное и стилевое единство. Чеховское направление не было лишь одной из многообразных линий, по которым шло развитие театра в эти годы. Оно стало главным направлением, к нему так или иначе подключались все остальные, с ним невидимыми нитями связываясь, многое заимствуя от него и в свою очередь новыми красками, подчас очень существенными, его одаривая.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'