"Доктор Штокман"

Всем этим вопросам вскоре был найден ответ, если и не исчерпывающий, то говорящий о главном. Этим ответом стала премьера ибсеновского "Доктора Штокмана", превратившая день 24 октября 1900 года в событие огромного театрального и общественного значения. Для самого Станиславского это событие, вылившееся на сцене в откровенную политическую демонстрацию, было достаточно неожиданным. Он отдавал себе отчет в сомнительной революционности пьесы Ибсена и потому склонен был объяснить подобный эффект спектакля главным образом настроением зрительного зала. "Ждали героя, который мог бы смело и прямо сказать в глаза правительству жестокую правду, - вспоминал он позже. - Нужна была революционная пьеса - и "Штокмана" превратили в таковую*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 249.)

Впрочем, политический резонанс спектакля вовсе не был случайностью, не зависел только лишь от зрителя. Он был подготовлен всей работой театра - и раньше всего Станиславского - над пьесой. Ибсен с его сильной антибуржуазной тенденцией, с его активным гуманизмом вновь возвращал художественников на крепкую почву современности. Он дал возможность режиссеру не только повторить открытия "чеховского направления", но продолжить и развить их.

Если первая встреча с Ибсеном в "Эдде Габлер" (февраль 1899 года) промелькнула для режиссера незаметно, принеся лишь серьезный успех Станиславскому-актеру в роли Левборга, то вторая оставила глубокий след. "Доктор Штокман" высоко поднял те поиски новых форм героического и трагического, те поиски утверждающего, действенного начала, которые вел театр с первого дня своего существования. И потому именно этот спектакль обозначил, по словам Станиславского, начало "общественно-политической линии" в МХТ.

"Доктор Штокман" дал режиссеру позицию совсем не эпически созерцательную, как "Снегурочка", позволил обнаружить не только скрытый "потенциальный" героизм, который он почувствовал в пьесах Чехова, но разрешил подняться до открытого героизма, до прямого утверждения. При этом оказалось, что те новые формы героического, которые он отстаивал в своих лучших постановках, не только не противоречат силе публицистического накала, но прямо помогают ей.

Судьбу спектакля решило прежде всего режиссерское прочтение пьесы Станиславским, который попытался очистить мысль Ибсена от налета индивидуализма и выдвинуть вперед ее истинный альтруистический пафос. Сравнительно небольшая, но существенная редакционная правка текста* сняла тот антидемократический смысл тирад Штокмана против "народа", который Г. В. Плеханов называл "реакционным вздором". "Сплоченное большинство", с которым сражается Штокман, режиссер воспринимает не как народ, а как нуворишей, мелкобуржуазную "чернь", их бунт - как сговор мелких собственников, чьи материальные интересы затронуло открытие доктора. В связи с этим тема одиночества получает здесь совсем иное освещение. Развивая свою постоянную тенденцию демократизации героя, Станиславский строит режиссерский замысел "Доктора Штокмана" не на ибсеновском противопоставлении исключительной, одинокой личности низменной толпе. Скорее напротив: Штокман выглядит самым что ни на есть простым, земным и близким режиссеру человеком, этаким застенчивым, деликатным и доверчивым чеховским интеллигентом, а его противники во главе с Бургомистром, наоборот, - людьми, исполненными сознания собственного величия, важности свершаемого "долга".

*(Этот вопрос подробно освещен в статье И. Базилевской-Соловьевой ""Доктор Штокман" на сцене МХТ". - "Ежегодник МХАТ за 1951-1952 гг." М., 1956, стр. 363-370.)

Но именно Штокман становится, по мысли режиссера, защитником народных интересов, когда хочет оповестить всех о своем открытии: морские купания, от которых наживаются большие и малые хозяева города, заражены. "Его интересует только благо народа (вопрос санитарный)*", - подчеркивает Станиславский. Нравственный мотив "правды" выдвигается как главный. И потому скромный, домашний Штокман, вступая в борьбу за правду, постепенно становится поистине величественным, а "великие" представители "сплоченного большинства", отстаивая ложь во имя сохранения доходов, на глазах мельчают.

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского драмы Г. Ибсена "Доктор Штокман", 1900 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 9362 (1-5).)

С самого начала по режиссерскому плану Бургомистр предстает в начальственном, "генеральском" обличий. Он одет по форме, при всех регалиях, "всегда с палочкой в руке, даже в комнате. При нем всегда портфель". Когда г-жа Штокман вносит в комнату тяжелую лампу, - "конечно, Бургомистр и не подумал помочь ей, он сл[ишком] важен для этого", - пишет Станиславский. Зато "как стало светло, Бургомистр сел важно к письм[енному] столу, курит и небрежно рассматривает] на столе письма, получен[ные] его братом, и бросает их на место", словно у себя в департаменте. Споря с братом по поводу его внезапного открытия, Бургомистр говорит "скоро, резко, холодно, официально. Тон допроса". При этом он "по-генеральски развалился на диване в широкой позе" и велит брату "скрыть" его открытие - "сухо, по-генеральски", "не двинув ни одним мускулом. Стоит как истукан".

Столь же начальственно, но более снисходительно и покровительственно, держится со Штокманом и представитель среднего сословия - типографщик Аслаксен. Он рассуждает о силе "сплоченного большинства" "с большой самоуверенностью... Самодовольно и многозначит[ельно] потряхивая головой. При слове: сплоченное большинство - сжимает кулак. Снисходительно треплет его [Штокмана] по коленке", "сидит, как генерал, трубка во рту". Однако как человек умеренный, осторожный и "очень благоразумный" (подчеркивает Станиславский), сам тушуется и виляет перед начальством.

Сцену, когда Бургомистр поймал "на месте преступления" Аслаксена и редактора Гофстада, готовивших к набору "крамольную" статью доктора Штокмана, Станиславский решает в духе резкой, почти гоголевской сатиры. "Почему-то мне эта сцена напоминает "Ревизора", - пишет он. - Приехал начальник, все хвост поджали и, струсив, так и выкладывают свои мелкие душонки". "Тон этой сцены такой. Начальник, как кошка, поймал в лапы мышку, она корчится, виляет хвостиком. А начальник... не желает нанести решит[ельного] удара. Его забавляет поиграть с мышкой. Он ее не тронет и скоро выпустит, но только предварительно - попугав ее".

"Либеральный" редактор Гофстад, как по ступенькам, сходит вниз. Еще недавно он аплодировал открытию доктора и восторгался его смелой статьей, но уже в редакции он смахивает на торгаша ("Гофстад стоит, широко облокотившись на балюстраду, как на прилавок, - замечает режиссер. - Можно подумать, что он продает мануфакт[урный] товар"). А когда Бургомистр призывает его к ответу по поводу статьи Штокмана, режиссер предлагает "с этой сцены выдавать Гофстада с головой и не щадить его. Он тут юлит, вывертывается ... мнется, отнекивается... смущен... в замешательстве". Аслаксен тоже "смущается и торопливо извиняется". К концу сцены оба и совсем уничтожены".

При появлении в редакции доктора Штокмана даже начальник трусливо теряется: Бургомистр, боясь встречи с братом, в панике прячется, "засуетился, заметался, впопыхах захватил пальто и портфель и забыл о фуражке. Суматоха в дверях". Этим пользуется Штокман. Обнаружив забытую фуражку Бургомистра (при этом Аслаксен и Гофстад "поджали хвосты, попались"), Штокман "надевает фуражку немного низко, на брови, как это делает Бургомистр, руки назад и в них трость, которой он стучит по своей спине (привычка Бургомистра)... Штокман, юродствуя, прохаживается. Наконец, он разражается хохотом (но не сильным, а добродушным). Он без злобы высмеивает, а потому, что он веселый чудак..."

Интересно, что именно эту сцену, когда Штокман издевательски разгуливает в фуражке брата ("Я теперь Бургомистр!"), по замыслу режиссера, наблюдают типографские рабочие, "некоторые мастера посматривают из мастерской, приставив лица к стеклам". Верный своей постоянной потребности эпически расширять границы сценической жизни, Станиславский перемежает сцену в редакции "народными сценами": наборщики проходят на обеденный перерыв и возвращаются обратно в типографию. Ему важно не только создать рабочую атмосферу там, за дверью, в глубине типографии, откуда доносится шум машин, звонки, стук пишущей машинки: "Почти весь акт наборщики работают на своих местах". Он пробует ввести этот рабочий фон в сценическое действие: редакционные деятели явно опасаются, что их разговоры могут быть услышаны; Гофстад "не договорил, потому что взошли мастера, которые возвратились на работу". И понятно, как обостряет сцену с фуражкой то, что позорище Бургомистра режиссер выставляет на обозрение наборщиков.

В кульминационном четвертом акте, где доктор Штокман один на один сражается с толпой озверевших мещан, эта эпическая тенденция режиссера достигает грандиозных размеров. При этом Станиславский, как всегда, извлекает из массовой "народной" эпопеи ее драматическое зерно. Вводя в дом капитана Горстера огромную разнохарактерную и разношерстную толпу, он не только индивидуализирует каждого, наделяя острым портретом, но и объединяет в противоборствующие группы.

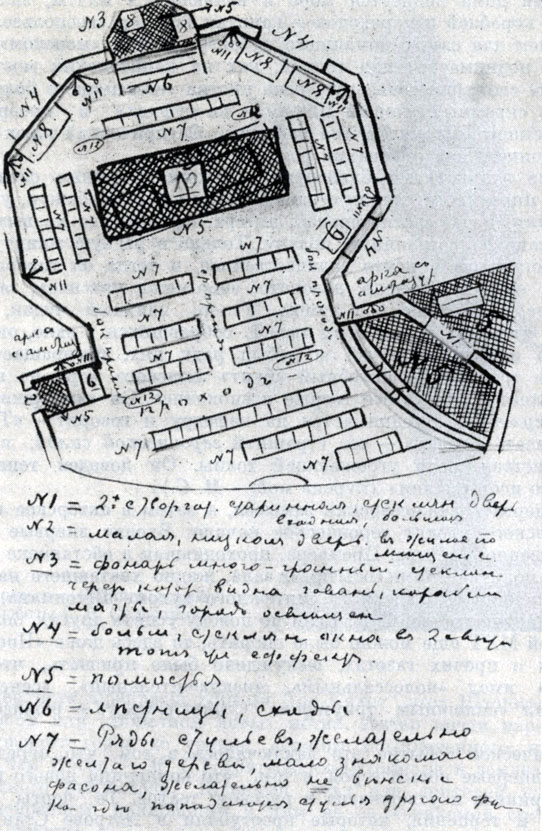

'Доктор Штокман' (1900 г.), планировка 4-го акта, страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

Зал как будто превращается в поле боя, вернее, в палубу корабля (за окнами дома виднеется море и качающиеся мачты, зал наполнен моделями кораблей и пароходов - капитан Горстер "воспользовался этим помещением для своего домашнего музея"). В этом "морском" сражении Штокман поднимается над толпой, как на капитанский мостик, чтобы произнести свою блистательную речь против "сплоченного большинства". Вот здесь скромный ученый Штокман "в туфлях" и превращается в величественного Штокмана "на кафедре". Сатирический ключ открывает двери героике. Сила отрицания рождает борца.

Прежде чудаковатый близорукий Штокман "умные слова" заедал сладкими пирожками, трогал с удовольствием новый абажур, упражнялся на трапеции, дурачась, изображал актера, выходящего на вызовы, и неуклюже танцевал отчаянную польку. Только в редкую минуту озарения в нем проглядывало нечто величественное, и тогда он говорил о своем открытии "очень серьезно, деловито, энергично, красиво", заявлял, что никогда не согнет шеи под ярмом. Теперь наивный чудак, потрясенный тем, что никому из этих людей, собравшихся в зале, оказывается, не нужна правда, которую он добыл ради них, превращается в бесстрашного трибуна. Враждебный "бунт" людского моря не пугает его, но заставляет говорить все тверже и спокойнее. Он "выдерживает гражданское мужество", поднимается на кафедру и говорит - "Так я буду провозглашать истину" - "со страшной героической силой, вызывающе. Он величествен среди угрожающей толпы. Он доведен теперь толпой до полного исступления" (курсив мой. - М. С.).

Так сперва в режиссерский замысел, а затем в актерское исполнение Станиславского входит героическое начало. Входит впервые в истории Художественного театра. Премьера, проходившая в обстановке наэлектризованного политическими событиями зала, жадно хватавшего на лету реплики "непокойного, задорного, мятежного духом" Штокмана, превратилась в историческое событие. Если по поводу успеха других, более ранних спектаклей МХТ еще можно было спорить, то здесь даже "Новое время", не говоря о прочих газетах, вынуждено было признать, что "Доктор Штокман" имел "колоссальный", "исключительный", "сенсационный" успех, стал "сплошным триумфом" Станиславского - режиссера и актера.

Историческое событие это заключалось в том, что перед зрителем предстал впервые новый герой, в том, что концепция нового героя была понята, принята и утверждена в русском театре. Те черты стойкости, мужества и терпения, которые проступали в Астрове Станиславского, в чеховских образах Лилиной, в этом спектакле открыто развернулись. Произошел тот самый качественный сдвиг, который органично и неуклонно готовился всей эстетикой Художественного театра.

Доктор Штокман - Станиславский. Статуэтка работы С. Н. Судьбинина

Когда Станиславский сыграл Штокмана, вся критика в один голос заговорила о том, что он переосмыслил ибсеновский образ, дал свой, особый, специфически русский его вариант. Своеобразие его сказалось прежде всего в том, что актер намеренно не играл ни героя, ни борца с мещанством, ни "реформатора общественного строя". Наивный и доверчивый "идеалист", прекраснодушный Дон-Кихот* этот Штокман вовсе не был пророком или глашатаем новых истин. Актер почти нарочито снизил ибсеновского героя до уровня "самого обыкновенного человека**", "сильнее (чем Ибсен. - М. С.) пригвоздил Штокмана к земле***". Снятый с героического пьедестала, Штокман стал для зрителей удивительно близким человеком, пришедшим к ним не со "знакомой сцены", а из "знакомой жизни".

*(См. ст. Б. Алперса "Годы артистических странствий Станиславского". "Театр", 1963, № 5, стр. 112-113.)

**("Театральные новинки". - "Новое время", 28 октября 1900 г.)

***(Я. А. Ф-ин [Я. А. Фейгин]. "Доктор Штокман" на сцене Художественно-общедоступного театра. - "Курьер", 27 октября 1900 г.)

"Земной" Штокман поднимался на высоту истинного героизма - именно это вселяло в зрителей уверенность, что "каждый из нас может быть Штокманом*". Раскрыть героическое в повседневном, показать доступность героизма для каждого человека, доказать, что подвиг вовсе не является уделом лишь натур исключительных, сверхчеловеческих, - вот что удалось Станиславскому. За эту "общедоступность" героизма он подвергся резкой критике со стороны одного из рецензентов, который в статье с многозначительным названием "Горе героям!" возмущался тем, что актер вместо ибсеновского "культа личности" продемонстрировал "упадок личности", дав "унизительную анатомию явления идеального и героического**".

*("Санкт-Петербургские ведомости", 18 апреля 1908 г.)

**(Ив. Иванов. "Торе героям!" (Письмо в редакцию). - "Русская мысль", декабрь 1900 г., стр. 300.)

Станиславский, как мы видели, вовсе и не стремился к "провозглашению самодержавной личности". Вся суть переосмысления им ибсеновской пьесы именно в том и заключалась, что драму индивидуализма он понял как драму альтруизма. Его Штокман был движим только самоотверженной мечтой о человеческом благе, а не утверждением собственной личности. ("Чтобы быть свободным, надо заботиться о свободе другого*", - скажет позже актер своему сыну). И потому мысль об одиночестве звучала для него не спасительно, но трагически. Сняв несколько холодную фигуру норвежского героя с величественных котурнов, придав ему мягкие, теплые черты "московского профессора", "чеховского интеллигента", близкого самому актеру, Станиславский открыл здесь ту форму скрытого, потенциального героизма, которая рождалась принципиальной демократизацией образа.

*(Из письма К. С Станиславского сыну Игорю 20 июля 1913 г. Собр. соч. т. 7, тр. 578.)

"Обстоятельства делают его героем, вызывая из глубины его души таившиеся в ней силы, которых ни окружающие, ни он сам не подозревали раньше. В таком изображении Штокмана мы не видим принижения личности: напротив, скорее ее реабилитацию. Сколько, быть может, таких скрытых героев живет между нами, пока не наступит их час, как наступил он для Штокмана*". Так понимала значение работы Станиславского наиболее проницательная современная критика.

*(А. Б. [А. И. Богданович]. Критические заметки. - "Мир божий", апрель 1901 г., стр. 12.)

Шаг этот в творческой биографии режиссера и актера был закономерен и логичен. Тот высокий трагизм, которого тщетно добивался он в традиционно классических формах, теперь - в форме современной - пришел к нему без всякого напряжения и усилия. Та цельность, которую тщетно пытался он обрести в прекраснодушной созерцательности, теперь явилась к нему с поля боя. То бодрящее, светлое начало, к которому стремился он в каждом печальном образе, теперь прошло к нему вместе с обличительной силой отрицания, не вопреки, а благодаря ей. И, наконец, тот эпический размах, в котором он всегда искал действенный общественный подтекст, здесь не только не утопил лирическое начало драмы, но раскрыл значение личности "на почве массы".

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'