"Три сестры"

Так "Доктор Штокман" заставил Станиславского заново переосмыслить все те эстетические проблемы, которые уже возникали перед ним в каждом прежнем спектакле, особенно в спектаклях чеховского направления. Это был новый шаг в том же направлении. И естественно, что, вернувшись опять к Чехову, режиссер не мог не увидеть его в несколько ином свете.

Правда, Чехов и сам уже был иным. "Три сестры", написанные им теперь специально для Художественного театра, раскрыли перед Станиславским нового Чехова, того Чехова, который чувствовал приближение "здоровой, сильной бури" и в связи с этим не мог не поставить перед своими героями "проблему действия", но вводил ее снова в русло своей общей концепции драмы.

Казалось бы, Ибсен, решавший эту "проблему действия" вполне категорично и недвусмысленно, "обогнал" Чехова, преподал ему исторический урок. И Станиславский, возвращаясь к Чехову после "Доктора Штокмана", невольно должен был отступить назад. На самом деле все обстояло сложнее. В чеховской пьесе режиссер вновь вступал на почву повседневности, сталкивался с драматизмом будничного дня. Тогда как герой Ибсена, внезапно вырванный из обыденности, был брошен в ситуацию исключительную, сдвинут лицом к лицу с ясно очерченными врагами. Тут Штокман - чудак и Дон-Кихот, - "выломившись" из своей среды, становился и сам в какой-то мере человеком исключительным. Наверное, поэтому он и смог действовать открыто, прямо, смог поднять руку, чтоб "разрубить узел".

Чеховские герои еще не различают, где и кем завязан этот "узел". Но вовсе не потому, что автор их близорук, а скорее, напротив, - прозорлив. Чехов, как бы уже передумав и перечувствовав стадию "открытого действия", перешагивал через острую революционную ситуацию, требовавшую активной разрядки, разрыва, голоса оружия. Он словно говорил: но как жить человеку не в момент бури, а до и после нее, в те долгие-долгие годы, когда неясен прямой враг, когда применять оружие еще рано или уже поздно, когда разрядка отрицательных эмоций либо невозможна, либо иллюзорна? Вот тогда и наступает длительная стадия "скрытого драматизма", сдержанных эмоций, активного торможения, требующая от человека не меньше, а может быть, и больше мужества, запаса воли и терпения, чем в моменты прямолинейных импульсивных действий (а уж это Чехов не только чувствовал, но и знал точно, как врач).

В этом смысле ибсеновская концепция драмы была более старомодна и ясна, более традиционна, чем "еретическая" концепция чеховской драмы, стремительно уходящая в далекое будущее. Впрочем, в острой политической ситуации русской жизни накануне революции 1905 года ибсеновская старомодность пригодилась. В этом, очевидно, и кроется разгадка сближения на сцене МХТ столь несхожих меж собой писателей, как Ибсен и Горький, которым вскоре будут увлечены художественники. Но Горький использует традицию для формирования новой драмы революционного действия. И вместе с тем пойдет смелее, резче по чеховскому пути, вскрывая в той же драме повседневности романтико-революционное начало "внутреннего действия".

В "Трех сестрах" - с их звенящим ощущением кануна бури, близости весенних перемен в стране - романтическая мелодия постепенно набирает трагизм. Сколько было надежд, "сколько людей поднимали колокол, а он упал и разбился..." Вот трагическая амплитуда судьбы трех сестер. В связи с этим "проблема действия", проблема "выхода из лирики", которую все настойчивее ставит автор перед своими героями, по-прежнему не приводит к разрядке, разрешенности конфликта. Единственно возможный путь сопротивления - не в мелких стычках с пошлостью, не в попытках завоевать свое личное счастье, а лишь в человеческом достоинстве и в труде ради тех, кто будет жить после нас.

На эту черту терпеливой, трудной, мучительной самоотверженности и опирается трагический оптимизм пьесы, утверждение веры в человека, в жизнь. Внешнее действие пьесы, как и раньше, ставит чеховских героев в позицию отступления: сестры постепенно отходят под натиском мещанки Наташи. Но внутреннее действие - для Чехова главное - приносит сестрам несомненную победу и освобождение от "власти пошлости". Нудная борьба с Наташей "за дом", "за место в жизни" ничего не решает в судьбе сестер. Писатель знал, что "причины здесь общие". А пока не настало будущее, "надо жить", "надо работать", думая только о нем, о том времени, когда "наши страдания перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас".

Двойственное ощущение трагизма пьесы и ее "бодрящего", светлого настроения не покидало Станиславского во время работы над "Тремя сестрами". Замечательная режиссерская партитура пьесы, пожалуй, самая замечательная из всех его чеховских постановок* запечатлела это новое восприятие чеховского творчества. Снова, как и прежде, но еще более симфонично, он строит будущий спектакль на раздвоении мира, на противоречии поэзии и прозы. Прямой враг снова не назван. Враждебный адрес еще больше расширяется. Бездуховное, прозаическое начало с эпической широтой расползается по всем углам комнат, глядит из каждой щели, слышится в каждом звуке. Оно может скрываться и в брошенной посреди комнаты пеленке, и в вое ветра за окном. Его подскажет и тоскливо скребущаяся мышь в сумеречной гостиной, и звон бубенцов проносящейся мимо дома протопоповской тройки. Дикие пьяные песни со двора будут аккомпанировать высоким словам о будущем, как бы "подчеркивая, что то, о чем говорит Вершинин, настанет нескоро", хотя и произносит он свои слова "бодро, энергично, горячо" ("подстегнуть публику!**" - помечает режиссер).

*(Подробный анализ всех режиссерских партитур чеховских спектаклей МХТ читатель найдет в кн.: М. Строева. Чехов и Художественный театр. М., "Искусство", 1955.)

**(Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского драмы А. П. Чехова "Три сестры", (1901). Музей МХАТ, архив К. С (2-й акт).)

Намеренно снижая сестер "в ранге" (строя им не "генеральскую", а "капитанскую" квартиру), каждой деталью подчеркивая измельченность, захолустность провинциальной жизни, Станиславский стремился глубже прочертить несоответствие между устоявшимся бытом и мечтой о далекой "Москве", между поэзией и прозой существования чеховских героев. Само противоречие снова рассматривалось им не в аспекте "исключительности", а как явление повседневное, будничное, современной демократической интеллигенции близко знакомое.

Режиссер безошибочно чувствует, как эту вязкую тину пошлости, эту цепь изнурительных будничных интересов готово изнутри взорвать светлое начало. Постепенно он убеждается, что чеховские люди "совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости; они хотят жить, а не прозябать*". Так проступает "внутреннее действие" спектакля, и тогда "бодрящая мысль автора**" снимает безысходный трагизм финала. Здесь режиссер предлагает автору убрать сцену, когда несут убитого на дуэли Тузенбаха, автор соглашается, и тогда монологи сестер наполняются поэтической отрешенностью - они звучат словно голоса из будущего: "Если бы знать, если бы знать..."

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 236.)

**(Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского драмы А. П. Чехова "Три сестры" (4-й акт).)

Станиславский работал на этот раз над чеховской пьесой более самостоятельно, помощь Немировича-Данченко была для него уже не столь существенна, как прежде. Тем не менее режиссерское соавторство внесло известные коррективы в репетиционный процесс. Снова, как и прежде, Немирович-Данченко смягчал и внешне сдерживал напряженный ритм "подводного течения" жизни героев, чем достигалась необходимая мера чеховской "скрытости", отгадывалась особая мелодика поэтического слова.

Общая концепция чеховского театра оставалась неизменной. Следуя ей, театр по-прежнему находил для себя опору во "внутренней правде", в естественном течении "жизни человеческого духа". Но, углубляясь в "диалектику души", театр стремился увидеть духовную стойкость человека. Здесь обнаруживал он тот процесс постепенного созревания "скрытого", потенциального героизма, героизма повседневности, который стал ведущей тематической тенденцией в творчестве МХТ той поры.

Из всех чеховских постановок МХТ "Три сестры" были спектаклем, пожалуй, самым совершенным. Он звучал как полифоническое четырех-частное произведение, в котором голоса актеров сливались с музыкой самой жизни, услышанной чутким ухом режиссера. Художник В. А. Симов, неизменный спутник Станиславского в эти годы, вместе с ним всегда искавший самое точное воплощение его замыслов, дал в "Трех сестрах" классическую формулу чеховского спектакля. Снова перед зрителями незримо вырастала "четвертая стена" - на авансцене были поставлены кресла и кушетка, покрытая текинским ковром. Актеры вновь непринужденно садились спиной к публике. А сбоку, у портала, виднелся фонарь, в первом акте Ирина растворяла окно, чтобы бросить корм птицам, и зернышки гремели, скатываясь в кормушку, в то время как она высоко и словно нараспев говорила: "Милый Иван Романович, скажите, отчего я сегодня так счастлива?" И музыка ее слов сливалась с весенним птичьим гомоном.

Каждая деталь, каждый угол гостиной сестер Прозоровых казался обжитым, уютным, здесь любой человек мог найти себе кров и пристанище. Хотя комната и казалась порядком захламленной мебелью, так, как бывает стесненным только старое привычное жилье, в ней таилась скорее защита, чем угроза. Тут оберегалась вечная естественность жизни. Сюда, "на огонек", тянулись люди бездомные, своего тепла не нажившие, - и Тузенбах, и Вершинин, и Соленый, и Чебутыкин, и Федотик, и Роде - каждому находилось место. Тема дома, домашнего уюта, теплой печки, о которую, входя, все греют руки, бесконечных споров о смысле жизни вливалась в их жизнь как поэтический мотив постоянства, гармонии, цельности, ими, военными, утерянной, но сестрами оберегаемой.

Со второго акта эта концепция быта раскалывалась надвое. Враждебная сила будничной пошлости, с такой мягкой, но неотвратимой вкрадчивостью вступавшая в этот дом в образе мещанки Наташи - M. П. Лилиной, на ее цельность и покушалась. То, что прежняя гармония вокруг традиционного именинного пирога с яблоками уже невозможна, подтверждалось на каждом шагу. Не столько событиями, сколько будничными мелочами. Жизнь продолжала свое естественное течение, но лю бая подробность выдавала драматическую ситуацию несоответствия, противоречия старого доброго обихода и нововведений, которые вносятся под давлением пошлой силы. Люди спотыкались о детские игрушки, коляска первенца Наташи выезжала на первый план, пискливая гармоника и железный паяц насмешливо аккомпанировали мечтам Тузенбаха о счастье, о "здоровой, сильной буре".

Деталь как бы символизировала, удостоверяла конфликтную точку. Из таких отдельных деталей - пятен, мазков, как на полотнах импрессионистов, постепенно создавалась картина, проникнутая единым настроением "тоски от жизни". Люди, трагическим бездействием разобщенные, каждый по-своему одинокие, объединялись общей атмосферой. Но внутри нее копилась поэзия стойкости и сопротивления натиску враждебной силы. Комедийные вспышки, неожиданный смех, сорванный праздник, запрещенная Наташей музыка обнажали поиски внутренней свободы, независимости от "власти быта", этим будничным бытом на каждом шагу обуженные, укороченные.

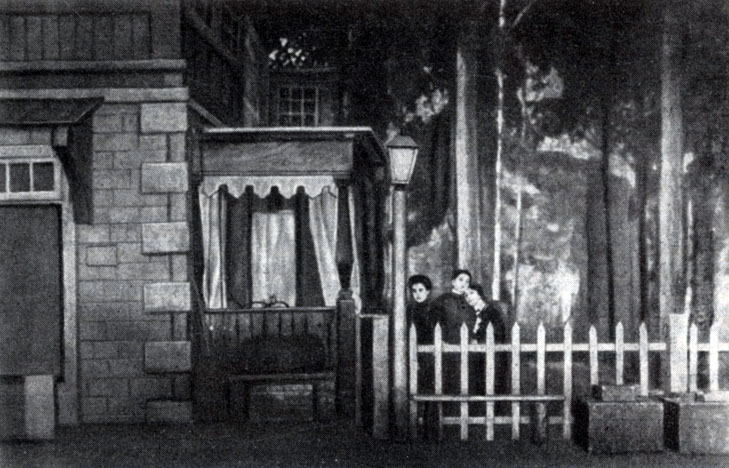

Пожар третьего акта, как будто и в самом деле вспыхнувший по вине Наташи, рушил последние опоры гармонического существования. В четвертом акте сестры, из своего прекрасного дома вытесненные, всеми покинутые и обездоленные, как бы оставались на перекрестке истории. Отрезанные от зрителей глухим забором, словно навсегда лишенные настоящего, Ольга, Маша и Ирина, прижавшись к фонарному столбу, произносили свои последние монологи, и в музыке их слов незримо протягивались воздушные нити из прошлого в будущее.

'Три сестры' (1901 г.), финал

В жизни и творчестве Станиславского "Три сестры" сыграли огромную роль. Пожалуй, не было в его режиссуре спектакля более сильного по лирическому самовыражению художника. Мотивы, поднятые Астровым и Штокманом, в новой современной пьесе, открывавшей собою драматургию XX века, сконцентрировались на теме, для творчества режиссера главнейшей. Здесь проступил глубинный драматизм его мироощущения - противоречие между природной цельностью, гармонией личности гуманиста XIX века и кризисностью, катастрофичностью нового антигуманного буржуазного XX века, несущего с собой угрозу эпическому покою, тревогу разобщенности, отчуждения человека, сдвинутости мира.

Противоречие это. создавая "силовое поле" высокого напряжения, так или иначе сказывалось почти в каждом произведении режиссера предреволюционной поры, начиная с "Царя Федора" и кончая "Селом Степанчиковым". В чеховских спектаклях драматизм этого противоречия проявился с силой оптимальной. "Три сестры" в ряду чеховских постановок явились той кульминацией, где рождался высокий трагический катарсис: остросовременная тревога, овеянная воздухом будущего, возвращала режиссеру, актерам и зрителям ощущение вечной гармонии и цельности, живущей в мире, несмотря ни на что.

Наверное, поэтому "Три сестры" стали спектаклем наиболее совершенным и по своему актерскому ансамблю, в котором все герои, начиная с Маши - О. Л. Книппер-Чеховой, Вершинина - К. С. Станиславского, Тузенбаха - В. И. Качалова и кончая Чебутыкиным - А. Р. Артемом, были людьми специфически чеховскими. Сжатые тисками повседневности, лишенные личного счастья, эти простые люди были способны устоять против каждодневного, бесконечного испытания буднями. Внутренняя независимость от жестокого будничного обихода сообщала едва ли не всем этим людям поэтический налет будущего. Это были именно те люди, которых Чехов по праву мог назвать своими героями, а русская демократическая интеллигенция - своими полномочными представителями.

"Три сестры" были показаны впервые в Москве и через короткий срок - в Петербурге, куда МХТ повез свои лучшие постановки. Эта гастрольная поездка вызвала громадный интерес к театру.

Именно тогда произошел знаменитый факт политической демонстрации на спектакле "Доктор Штокман" после разгрома студенческой сходки на Казанской площади. Именно тогда Станиславский испытал всю "силу воздействия, которую мог бы иметь на толпу настоящий, подлинный театр*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 250.)

Не меньший, хотя и не столь бурный, но зато более длительный успех имели и "Три сестры". Вскоре они стали любимейшим спектаклем демократической интеллигенции и студенческой молодежи. Вокруг него разгорелась ожесточенная полемика в прессе, но главное, к чему стремился здесь Станиславский, - то ощущение просветленного трагизма, при котором "тоска от жизни" сплеталась воедино с "жаждой жизни", было понято и запечатлено в громадном большинстве рецензий и прежде всего в прекрасной статье молодого Л. Андреева. Революционно настроенная студенческая молодежь делала свои, далеко идущие выводы из увиденной на сцене МХТ картины "внутреннего освобождения при внешнем рабстве": она воспринимала спектакль как призыв к борьбе за переустройство жизни.

Процесс внутреннего раскрепощения широкого общедемократическою слоя населения, который художественники сделали предметом своего пристального творческого исследования, был отвергнут и осужден критикой консервативного и реакционного толка. Она окрестила его "буднями искусства" обвиняя МХТ в приземлении героя. Ей казалось кощунственным, что в новый театр зрители ездят словно "в гости к сестрам Прозоровым", что "стоит только протянуть руку", и вы сможете обменяться рукопожатием с этим "приземистым" (выражение Кугеля) актером, как с близким знакомым. Но ведь "священные" преграды как раз и разрушались затем, чтобы открыть доступ на сцену простому человеку, земной, повседневной действительности, "окружающей нас обыденщине".

Тенденция "заземления", демократизации искусства была доведена театром до предела с помощью драматургии А. М. Горького. Вслед за "Тремя сестрами" два сезона прошли для Станиславского и для всего театра в основном под знаком Горького. Режиссер испытывает глубокое увлечение новым писателем. Приход к Горькому был для него подготовлен той новаторской творческой платформой, которая вырабатывалась все эти первые годы, приобретая все более активную революционизацию на пути движения страны к 1905 году. Точки сближения наметились в "Докторе Штокмане" и в "Трех сестрах". Те поиски нового героя, тог "выход из лирики", тот широкий эпический размах и открытие светлого, мужественного начала, которые ощущались в его постановках, говорили о несомненной эволюции художника.

Горький не только ускорил эту внутреннюю эволюцию, но и произвел своего рода переворот в искусстве Станиславского. Это произошло на спектакле "На дне", открывшем новую эру в жизни МХТ. Горький как бы "опустил" искусство художественников еще ниже - на самое "дно", чтобы поднять еще выше - до ясной народности и смелой романтики. Общедемократическая позиция сменялась политической тенденциозностью, общечеловеческий гуманизм приобретал черты гуманизма революционного. Но это произошло не сразу.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'