"Микаэль Крамер"

Первой горьковской постановке Станиславского предшествовала его работа над пьесами Г. Гауптмана и Вл. И. Немировича-Данченко. "Микаэль Крамер" и "В мечтах" словно бы предоставляли ему полную возможность подняться до выражения высокого идеального начала, до создания характеров, возвышающихся над жизнью. Упреки в снижении героического, призывы к величественному и исключительному, раздававшиеся из прямо противоположных критических лагерей, не могли оставить режиссера равнодушным. Но ответ он дал вовсе не тот, какой от него ждали.

Особенно интересна в этом плане работа Станиславского над "Микаэлем Крамером", спектаклем не только недооцененным в его творческом наследии, но попросту забытым и забытым несправедливо. Судя по немногочисленным рецензиям, может показаться, что эта постановка не внесла ничего существенно нового в искусство МХТ. Более того, Кугель хвалит ее за известную консервативность формы и отсутствие режиссерских "фантазий", за то, что пьеса "поставлена так, как написана*".

*(H-Nou [А. Р. Кугель]. Московский Художественный театр. - "Театр и искусство", 1901, № 12.)

Действительно, когда читаешь режиссерскую партитуру (написанную в апреле-мае 1901 года), поначалу видится картина для сцены МХТ вполне знакомая, примелькавшаяся. Перед вами опять откроется в морозных сумерках раннего утра провинциальная квартира с привычно заведенным бытовым ритуалом, с уборкой комнат, питьем утреннего кофе, с шумом улицы, звонками конок, омнибусов, криками кучеров, доносящимися сквозь заснеженные, еще темные окна. В момент драматической паузы мимо дома также будет проходить отряд солдат, барабан будет отбивать дробь, а флейты-пиколо будут "высвистывать несложный мотив марша. - Звук приближается и удаляется*". Здесь снова появится по-немецки сентиментальная, назойливая старушка-мать и будет изводить сына своими нежными приставаниями (дабы направить чадо на путь истинный!), а обозленный, измученный сын будет рваться из дому. Словом, многое, очень многое напомнит нам и "Дядю Ваню", и "Трех сестер", и особенно "Одиноких".

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского драмы Г. Гауптмана "Микаэль Крамер" (1901, апрель - май). Музей МХАТ, архив К. С.)

Но подождите судить - пусть отзыв Кугеля и первое впечатление не собьет вас. Последуйте за режиссером дальше, и вскоре вы почувствуете, как совсем иные мотивы входят в творчество Станиславского. Цепь бытовых мелочей тянется весь первый акт от одной детали к другой, спускаясь все ниже, доходя до подробностей почти натуралистических, и тут вдруг обрывается острой трагической нотой.

Когда появится сын - Арнольд Крамер, уродливый горбун с пискливо неприятным голосом, с заспанным, злым лицом, в очках, в куртке, надетой прямо на голое тело, и в шлепанцах на босу ногу, режиссер встретит его как будто неприязненно. Арнольд строит "ужасные гримасы", "хрюкает, как свинья", "фыркает губами, как лошадь", измываясь над сестрой, а затем отправляется к зеркалу и, пристально вглядываясь в свое помятое с перепоя лицо, выдавливает прыщи. Но когда, справившись с этим занятием, он густо напудривает лицо и поворачивается к матери, отвратительная бытовая подробность вдруг освещается "фатальным" светом: белое лицо предвещает близкий конец.

Куда девалась противная, циничная интонация Арнольда! Теперь о своем одиночестве ("Вы все стали мне чужды") он "говорит искренне, с гримасой от боли и накопившегося больного чувства. В его речах много горечи, хотя он говорит просто, почти ласково". "Поза марабу" и "пудреное лицо" подчеркнут "драматизм места" ("его страдания и мимика покажутся еще ужаснее"), когда Арнольд "очень искренне, симпатично-трогательно, с большим страданьем (слезы в голосе)" признается матери, что предчувствует смерть. "Фатальное напудренное лицо. Умные задумчивые глаза", - пишет Станиславский в финале первого акта.

Арнольдъ Крамеръ - И.М. Москвинъ

Образ одинокого человека с белым клоунским лицом и умными трагическими глазами, человека, превращенного в шута и затравленного окружающими его мещанами низкого и высокого пошиба, появляется в режиссуре Станиславского впервые. Развивая прежние чеховские, гауптмановские и ибсеновские мотивы, этот образ откроет цикл поисков героя эксцентрического плана*, которым надолго увлечется режиссер. Здесь скажется известный эксцентризм, свойственный "чудакам" и "донкихотам" актера Станиславского, идущий от Ростанева к Астрову и Штокману, вскрывающий глубину противоречия между человеком, берегущим свою человечность, и миром, сдвинутым, сорванным со своих вечных опор. Эта линия, по-разному преломленная в будущих чеховских, метерлинковских, гамсуновских, андреевских, толстовских, тургеневских, Достоевских вариациях, как бы предвосхитит трагическую эксцентрику Чарли Чаплина и Михаила Чехова, дожившую во многих превращениях до наших дней и увиденную "Глазами клоуна" Генриха Бёля.

*(Недаром Кугель сразу почувствовал эту "смену героев" в МХТ: "И почему это так всегда бывает, что талант анормален, иррегулярен, порывист, стремителен и погрязаем в пороках? И почему в конце концов праведный Михаил Крамер так суконно серьезен, так застегнут на все пуговицы, так сутуло-деревянен?" (цит. выше статья в ж. "Театр и искусство", 1901, № 12).)

Мотив одиночества, сопровождавший сценическую жизнь Астрова, Иоганнеса Фокерата и Штокмана, получает теперь у Станиславского трагически обостренную, вызывающую тональность. Режиссер бросает вызов не только низменной буржуазной толпе, глумящейся над одиноким странным художником, но и величественным пророкам мира сего. В связи с этим героем спектакля становится не Микаэль Крамер, а его сын Арнольд*.

*("Это не драма Михаила Крамера (Станиславского), а Арнольда Крамера (Москвина) ", - свидетельствует критик Я. А. Фейгин в рецензии на спектакль МХТ ("Курьер", 30 октября 1901 г.).)

К отцу - Микаэлю Крамеру - у Станиславского (который сам исполнял эту роль) было отношение сложное. С одной стороны, он не мог не чувствовать вины старого профессора, знаменитого проповедника от искусства, занятого величественными проблемами воссоздания образа Христа, но бессильного понять собственного сына и помочь ему на краю гибели. Холодный ригоризм отца, его жесткая отрешенность не только от пошлости жизни, но и от самой жизни, отталкивают сына, для которого - пусть даже в оболочке пошлости - скрыта вся радость жизни, недоступная, не дающаяся и тем более вожделенная.

Постоянная неконтактность, отчужденность старшего и младшего Крамеров, давно и глухо нараставшая, приводит во втором акте к открытому взрыву, когда отец почти готов убить сына. Для Станиславского это трагическая минута в жизни Микаэля Крамера. "Борьба, чтоб не убить его - на месте, - пишет он. - Сальвиниевская пауза. Вскакивает, хватает за руку. Рванул. Арнольд встал и от толчка отошел на несколько шагов. Злое лицо, ждет удара". - "Ты мне не сын!" - бросает старик "задыхающимся голосом. Ужасное лицо". - "Уходи. Ты мне противен".

В чем же видит Станиславский трагизм образа Микаэля Крамера? Почему ему нужна не какая-нибудь иная, а "сальвиниевская" пауза? Да потому, что гауптмановский профессор для него не просто разновидность чеховского профессора Серебрякова. Вина старого Крамера в его глазах - вина трагическая, подобная той, какую позже он будет постигать в роли пушкинского Сальери. Отец готов убить сына не из природной своей жестокости, а потому, что видит в богемном анархизме молодого художника измену высокому долгу, нравственному предназначению искусства.

Исследователь И. H., Соловьева в своей новой работе о спектакле "Микаэль Крамер*" проницательно замечает, что Станиславский как режиссер и актер вложил в роль слишком много своего, автобиографического, что-то от собственного максимализма, с каким утверждал строгие этические требования в искусстве. Наверное, поэтому он был так раздражен тем, что "публика интересуется мещанской драмой Арнольда и не слушает совершенно самого Крамера**". Ему было важно, чтобы "мещанская драма" не заслонила доступ к глубоким раздумьям о назначении художника в современном обществе, чтобы "жизненный реализм" поднимался к высшим и общим вопросам "жизни человеческого духа".

*(См. ее предисловие к публикации Режиссерского экземпляра К. С Станиславского драмы Г. Гауптмана "Микаэль Крамер" в сб.: "Театральные страницы" (готовится к печати в изд. "Искусство").)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 221. )

Беда, однако, заключалась в том, что диалектически сложный замысел образа Микаэля Крамера опирался не столько на действие, сколько на слова. Сам Гауптман написал его достаточно умозрительно (что Станиславскому было всегда противопоказано). Действие пьесы неумолимо катилось к осуждению старого Крамера, довольно безоговорочному, и ничего нельзя было с этим поделать. Не случайно большинство рецензентов восприняли фигуру Микаэля Крамера - Станиславского как олицетворение педантизма, против которого в спектакле поднимается борьба "за свободу личности*". А некоторые подмечали даже, что его возвышенный пафос подчас обнаруживает свою оборотную - буржуазную - сторону**, что уж вовсе не входило в замыслы актера и режиссера. Благородный, мудрый отец в сущности тоже становится одним из тех, кто довел сына до самоубийства. Ему не нужна была, его раздражала и гневила неправедная жизнь сына, но стала нужна, даже необходима его "великая" смерть.

*(Критик Н. Рок (Н. О. Рокшанин) писал, что Микаэль Крамер "сосредоточивает в самом себе чуть ли не все педантически мыслящее человечество" и спектакль становится "грандиозной картиной могущественнейшей борьбы" современных нам дней, "борьбы против педантизма и условности за свободу человеческой личности..." ("Новости и Биржевая газета", 3 ноября 1901 г.).)

**("И тем неожиданней буржуазный строй его думы, несмотря на всю идейность его стремлений, внезапно прорывался в некоторых местах" (П. Ярцев. Московские письма... - "Театр и искусство", 1901, № 45, стр. 814).)

Над гробом сына под радостный перезвон колоколов вдохновенный профессор Крамер воспаряет над землей - "уносится на небо", созерцая "величие смерти". "Вот теперь - он напишет Христа!" - восклицает Станиславский. Действительно, Микаэль Крамер хватает кисти, становится к мольберту и при свечах "начинает писать порывисто, смело, вдохновенно" божественный лик с лица мертвого сына. И если эта достаточно искусственная и даже кощунственная сцена не снимается режиссером, то, наверное, ради того, чтобы утвердить величие образа затравленного человека, напоминающего Христа, и дать под конец раскаяние отца, которое не сразу, но все-таки было услышано в ту минуту, когда зазвучала его "тайная музыка" и он на секунду стал просто человеком*.

*("Угрюмый, замкнутый в себе старик с фанатическим закалом, с аскетической складкой, с лицом, которое не знает улыбки, с тяжелыми движениями, странный, жуткий... Но у этой души была своя тайная музыка. Почти неслышная. И вдруг она зазвучала так явственно и так нежно, когда длинный черный старик с длинными руками и прямыми плечами стоял у гроба сына-самоубийцы и повторял: "Знаете, Лахман..." Сквозь тугие оболочки пробился тончайший лиризм. И весь этот Крамер - Станиславский осветился совсем иным, нежданным светом" (Н. Эфрос. Московский Художественный театр [1898-1923]. М., 1924, стр. 5(5).)

Что безусловно получилось и в режиссерском замысле, и в спектакле, так это та самая "мещанская", а по сути человеческая драма, которая с огромной действенной силой развернулась в третьем акте - в сцене травли Арнольда. Не подвижничество художника-аскета, а трагизм человеческой судьбы стал доминантой спектакля. Оказалось, что куда важнее осудить виновников гибели, быть может, истинного гения - художника Арнольда, чем увидеть, как под влиянием смерти сына "искра божья" загорается в глазах отца, который прежде "вылизывал" свои картины, а теперь "отдается вдохновению*".

*(H. Берковский замечает в этой связи, что "история Арнольда Крамера - история художественного гения в наши дни. Жизнь лишена цельности. Либо отцовский аскетизм, скука мнимой одухотворенности, этика, из которой ушла жизненная сила, либо чувственность, представленная свинскими физиономиями из ресторана Бенш, жизненность, если угодно, но враждебная всякому этическому сознанию" (Я. Я. Берковский. Станиславский и эстетика театра. В сб. "Литература и театр". М., "Искусство", 1969, стр. 263).)

В этом смысле третий акт служит для Станиславского подлинной кульминацией и финалом. Здесь взрываются и одновременно исчерпываются и тема, и сюжет, а четвертый акт звучит лишь как холодный реквием.

Выясняя виновников самоубийства Арнольда, Станиславский идет гораздо дальше Гауптмана. Он намеренно сгущает образ разнузданного мещанства, организующего бесстыдную расправу над горбатым шутом. Прежде всего режиссер решительно меняет обстановку, как обычно, "снижая ее в ранге". Из ресторана в древнегерманском стиле с "опрятной" обстановкой, с "начищенными до блеска медными кранами" он переносит действие в пивную с "пестрой, безвкусной, аляповатой, кричащей отделкой". Ему хочется опустить действие в подвальный этаж с низкими окнами, в которые "видны только ноги проходящих по улице. Изредка по улице проезжает извозчик, видны только ноги лошади и колеса". На дворе слякоть, по тротуару шмыгают "ноги прохожих с засученными брюками и дамы с подобранными подолами", в окна доносятся "гудки омнибуса, хлопанье бичей и прочий шум улицы". На кухне гремят посудой.

Как всегда у Станиславского, обстановка несет двойной смысл - житейский и образный. Да, это всего лишь пивная, где за стойкой восседает пошленькая немочка Лиза Бенш, в которую так безнадежно и так стыдливо-огненно влюблен Арнольд Крамер. Но спустя несколько мгновений этот зал, опущенный в преисподнюю, превратится в форменный вертеп. И тогда пригодятся эти безвкусные "панно с германской мифологией", нелепые "феи со светильниками (электрическими лампочками) в руках", цветы и аквариум, резко подсвеченные лампочками, причудливые чучела летящих птиц. Станет ясно, зачем понадобился режиссеру подобный "вкус архитектора - вычурный, кричащий, с претензией на роскошь".

Тогда Лиза Бенш из жеманной девицы на выданье, которая вначале лишь довольно невинно "вертит хвостом, довольная своей непобедимостью", кокетливо причесывается - "в этом причесывании что-то очень пошлое и вульгарное", - поет "что-то очень нежное и сентиментальное" и пытается обратить страсть и боль Арнольда в шутку, становится подлинной хозяйкой вертепа.

В зале вспыхивает "полный свет", когда в ресторан вваливается вся компания поклонников Лизы Бенш, и та начинает ими командовать. Вокруг обозленного Арнольда закружился мерзкий хоровод: наглые поклонники пьют, жуют бутерброды, отплясывают канкан, напевают куплеты, кривляясь, изображают оркестр. И режиссер предупреждает, что дело не шуточное, специально оговаривая буржуазную солидность компании: "Обратить особое внимание, что Шнабель и Цин не просто шуты гороховые. Они шутят снисходительно, как деловые люди, и очень важны и пошло-приличны". Позже от этого пошлого приличия не останется и следа, но существенно, что до безобразий доходят "уважаемые", "деловые люди" городка.

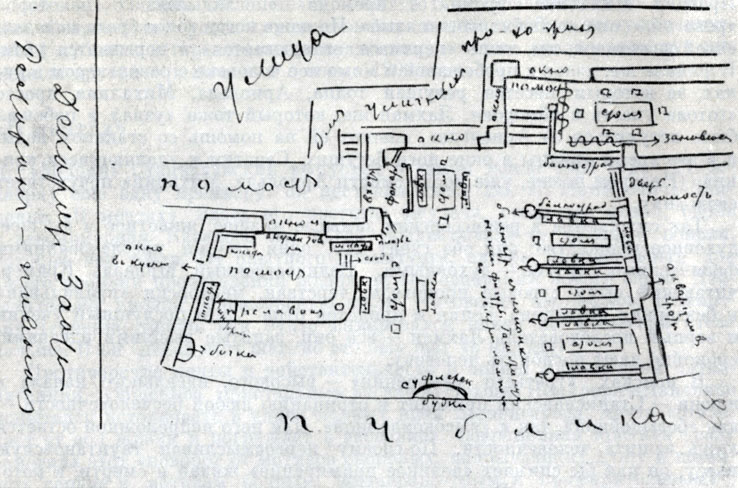

'Микаэль Крамер' (1901 г.), планировка 3-го акта, страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

Всю сцену нарастающей вакханалии Станиславский строит на кричащем контрасте с "возвышенной" беседой, которую ведут, сидя на авансцене спиной к публике, сестра Арнольда - Михалина с художником Лахманом. Пока за кулисами свершается глумление над Арнольдом, Лахман - восторженный почитатель своего учителя Микаэля Крамера - рассуждает о высоких материях: "мечтательно смотрит вперед - у него блаженное лицо, он думает о Христе и ничего кругом не замечает".

Как раз в это время "вся компания разошлась, допилась". За кулисами начинается форменный разгул: поминутно выскакивая из-за занавески, пьяные господа то копируют горбатую фигуру Арнольда, то опрокидывают на его голову корзину с хлебом, то изображают оркестр - "какофония ужасная", "представляют цирк", разъезжая вокруг него верхом друг на друге, играют в "зверинец", завывая на разные голоса, "глумясь и цинично поддразнивая Арнольда*". А сидящие на авансцене Михалина и Лахман между тем предаются приятным воспоминаниям и утонченно рассуждают об искусстве.

*(Все эти "народные" сцены режиссер разрабатывает подробно и тщательно, прерывая ими действие гораздо чаще, чем то указано в ремарках пьесы.)

Станиславский заставляет Лахмана произносить свои тирады на фоне "зверинца". Не слыша ничего, тот уносится в мечтах: "лирически, мечтательно, как бы говоря: искусство - это самое высшее... на земле". Правда, Михалина время от времени "поглядывает с некоторой тревогой, - она не любит вакханалий". Но даже когда голос брата показался ей знакомым, она лишь "нервится, оглядывается" и порывается уйти. В финале же, узнав в пробежавшем мимо нее человеке с револьвером в руках, за которым несется ревущая толпа, Арнольда, Михалина просто "готова упасть в обморок". Лахман же, который тоже "узнал и побежал было вступиться за Арнольда", спешит ей на помощь со стаканом воды, а в это время "видны в окне ноги бегущих. Свистки и удаляющиеся крики". (Недаром позже, уже после смерти Арнольда, Михалина почувствует свою вину.)

Так смыкаются в режиссерском замысле низшее, животное и высшее, духовное мещанство: они оба губят его, одни своими преследованиями физическими, другие - духовными. Величественный Микаэль Крамер, читающий сыну суровые проповеди, черствая, менторски "правильная" и бездарная Михалина, копия и придаток отца*, его послушный ученик и верный последователь Лахман - все они, занятые высшими идеалами, спокойно дают погибнуть человеку.

*("Недаром Гауптман назвал отца Крамера - Михаил, а дочь его - Михалиной, - замечает Станиславский. - Недаром мать говорит ей постоянно: ты отцовская дочь. По-моему, дочь должна копировать отца, отчасти манерами и, главное, тоном речи".)

В поисках "третьего измерения" - высокого, идеального начала в жизни - Станиславский приходит к отрицанию любой бесчеловечности - как "безыдейной", так и "высокоидейной". Для него непреложной остается лишь защита человечности. По-своему переосмысливая гауптановскую пьесу, он как бы снимает "великое примирение" жизни и смерти, к которому тяготеет финал. Вся социальная непримиримость, весь воинственный гуманизм режиссерской мысли не могли не заглушить ноту искусственной гармонии трагического финала.

Станиславский включил гауптмановскую пьесу в общую повесть об "одиноких людях", которую рассказывал со своей сцены Художественный театр на пороге нового века. Недолюбливая всякое проповедничество на сцене, режиссер следовал только правде жизни. Правда жизни, по природе своей жестокая, ироничная, способна была обесценить в его глазах любые идеи, убеждения, любую мораль - "низкую" или "высокую", если между этими двумя полюсами рвалась простая человеческая жизнь. Только это было достойно внимания.

Чем же можно объяснить, что постановка эта, в которой великолепно играли И. Москвин - Арнольда Крамера и М. Лилина - Лизу Бенш, осталась все-таки недооцененной (хотя некоторые критики и называли ее "одной из лучших постановок Художественного театра*"). Прежде всего заметим, что малое количество рецензий на спектакль не является показателем безусловным: бесспорно плохой спектакль "В мечтах" получил прессу едва ли не самую обширную среди лучших постановок МХТ. Количество спектаклей также вещь относительная: "Микаэль Крамер" (премьера его состоялась 27 октября 1901 г.) прошел 25 раз, примерно столько же, сколько "Мещане" и "Власть тьмы", поставленные вслед за ним. Скорее всего успех гауптмановского спектакля был заглушён интересом публики к горьковским постановкам, которые последовали тут же, одна за другой - в начале и в конце 1902 года.

*(П. Ярцев. Московские письма. - "Театр и искусство", 1901, № 45.)

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'