"Власть тьмы"

Станиславский вновь обратился к Льву Толстому спустя более десяти лет после своей первой серьезной режиссерской работы над постановкой "Плодов просвещения" (в Обществе искусства и литературы). На сцене Художественного театра имя Л. Н. Толстого появлялось впервые.

Влияние личности великого писателя, увлечение его творчеством, воздействие его философских взглядов и нравственного учения всегда имели громадное значение в жизни Станиславского. Ему была близка знаменитая книга Толстого "Что такое искусство?" своим пафосом отрицания сытого, развлекательного буржуазного искусства, способного лишь развращать народ, но бессильного дать ему нечто доброе, умное, нравственное. Близок ему был и толстовский воинствующий гуманизм, его требовательная забота о внутреннем мире человека, ненависть к насилию и угнетению в любой форме. Влияние это станет особенно глубоким после революции 1905 года, когда Станиславский сблизится с другом Толстого - Л. А. Сулержицким, создаст вместе с ним Первую студию МХТ и поставит "Живой труп".

Теперь же, в предреволюционные годы, влияние Толстого невольно оттесняется широкой волной "чеховских настроений". Между великим писателем и молодым театром устанавливаются сложные отношения. Свое неприятие чеховской драматургии, возмущение "Дядей Ваней" Толстой невольно переносит и на спектакль Художественного театра. Раздражение Толстого против "неправильной" чеховской драмы (столь же "варварской", как и у Шекспира), против манеры проникать в скрытый, незаметный драматизм, обнаруживать неблагополучие под покровом внешнего благополучия и извлекать из него трагизм обыденности было достаточно велико. Ему казалось никчемным занятием копаться в "мелкой" драме какого-то дяди Вани, когда писатель обязан погружать свое перо в беды и страдания народные, призывать интеллигенцию к опрощению, возвращению к земле, к простым крестьянским истинам, а не сочувствовать желанию вырваться из спасительной деревенской глуши.

Правда, столь резкое отрицание чеховских героев в самом творчестве Толстого-драматурга обернулось если не полным приятием, то несомненным сближением с Чеховым. Отталкиваясь от "Дяди Вани", Толстой вскоре (в 1900 году) пишет - как будто в полном противоречии с самим собой - свою самую "чеховскую" пьесу "Живой труп". Однако Художественный театр получает ее значительно позже. Теперь же писатель передает театру как бы в назидание свою крестьянскую драму.

Станиславский воспринял "Власть тьмы" как произведение, идейно и эстетически близкое себе, продолжающее ту суриковскую, репинскую линию, которая шла от постановки "Горькой судьбины" Писемского и проступала затем в решении народных сцен "Царя Федора" и "Смерти Иоанна Грозного". Тема страдания народа, воспринятая в трагическом, эпическом плане, снова предстала перед ним, чтобы перекинуть мост от Писемского к Горькому, проложить пути от "вековечности" к "бунтарству".

Режиссер принимал также и эстетический "заказ" Толстого. Он отвечал той последовательной демократизации театрального искусства, которую отстаивал МХТ, идя с некоторым опозданием вслед за передвижниками. В "Записках режиссера" Станиславский так определял эту позицию своего театра, родственную взглядам Толстого: "От времен пудры привыкли получать в театре легкие, но приятные ощущения для глаза, уха, даже любили щекотать обоняние приятным запахом в театре, но... теперь на сцене хотят видеть жизнь, и художественная правда воцарилась на сцене взамен художественной лжи. После Репина, Васнецова и в грязи, в грязном тулупе стали находить красоту*".

*(К. С. Станиславский. Материалы к "Запискам режиссера".)

Вот откуда родилась идея заказать скульптору вылепить "искусственную грязь", чтобы заложить ею деревенскую улицу с непросыхающей лужей во втором акте "Власти тьмы". Все должно было быть "всамделишным" в этом спектакле, не только грязь и лужа, не только привезенные "для образца" из Тульской губернии вместе с утварью и полушубками "настоящие" старик и старуха. На улицу должна была выезжать, "трясясь по ухабам и скрипя", "телега, запряженная лошадью*", вслед за ней - мужик верхом, потом Никита с лошадью, запряженной сохой. По избе разгуливает котенок, в сенях вспархивают голуби, под нарами шевелится теленок и ворочают головами наседки, за печью кричит сверчок. В сарае полно всяческой скотины: лошади, коровы, телята, куры. Столь же доподлинна вся обстановка, одежда, облик мужиков и баб. Режиссера заботит все: как толкут лен, как хлебают из общей миски щи, "стараясь поймать мясо, бережно несут ложку, подставляя под нее кусок хлеба". Он замечает, как развешивают сушить онучи, как "ковыряют мозоли", "чешут спину об угол печи (как коровы)", "сморкаются в юбку" или умываются своим способом: "берет воду в рот и плюет на руки".

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского драмы Л. Н. Толстого "Власть тьмы" (1902). Музей МХАТ, архив К. С., № 51.)

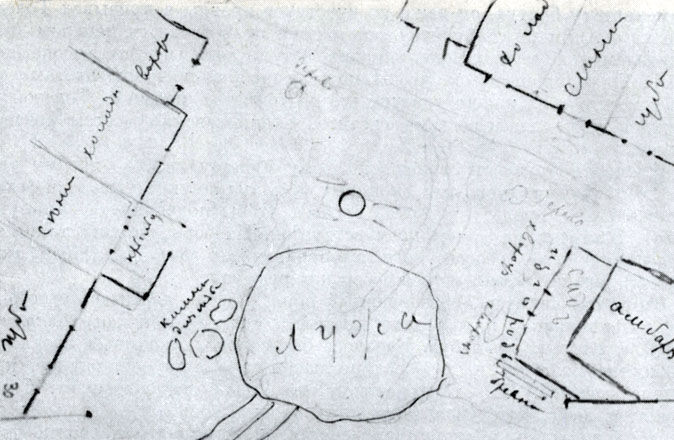

'Власть тьмы' (1902 г.), планировка второго действия. Страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

Ничем не гнушается режиссер, всякая подробность, пусть самая "низкая", годится ему. Причем годится материал именно "антиэстетический". Как будто назло, нарочито он отбирает детали погрубее. И нисколько не скрывает своей полемической установки: "сколько бы ни ругали за это кисло-сладкие эстеты-критики", надо сгустить "реально-отвратительный", скотский образ "несносной жизни". Жестокость режиссера не знает границ: никакого просвета, подъема духа, просветления - до самого финала (даже покаяние Никиты кажется ему фальшивым). До бога ли тут, в этом мраке животных страстей! Драма не в том, что "богато забыли", а в погибели всего человеческого в человеке. Социальная проблема отодвигает проблему нравственную. Натуралистический метод рождает гневный пафос отрицания.

Станиславский видит в толстовском произведении современную народную трагедию. Чуждый всякому любованию патриархальностью мужицкого быта, малейшему привкусу пейзанской идилличности в отношении к "меньшому брату", он даже не чувствует правды в призывах Толстого. Для него Аким не становится "светочем", нравственным центром драмы, носителем тех вечных крестьянских истин, которые так высоко ценил автор. Трагедия не в том. что Никита пренебрег святыми заветами отца, а в том, что тьма жизни доводит его до убийства ребенка. Толстой был убежден, что "свет и во тьме светит", Станиславский в этом совсем не уверен.

Именно поэтому он строит "богатому мужику" избу с низким потолком, маленькими, тусклыми оконцами, захламленную до предела (скамьи расставлены и вдоль "четвертой стены", чтобы подчеркнуть замкнутость быта). Достаток ни в чем не чувствуется. Наоборот, видны лишь "рваные полушубки", "Босые ноги в опорках" да заплаты. Образ нищей, грязной деревни встает из режиссерских ремарок.

Этот "сниженный", обездоленный образ народа достигает своего апогея в финальном пятом акте драмы, когда деревенская толпа "подглядывает в окна свадьбу". Казалось бы, какой заманчивый предлог для режиссера показать на сей раз не изнанку, а лицо - нарядное, праздничное, веселое. Но Станиславский этого себе не разрешает. Свадьбу играют в избе, там "визгливо" поют "одни девки". А здесь, у окон, все "больше старухи, старики и девчата. Мальчишки и девчонки усеяли телегу и с высоты подсматривают, что происходит внутри избы. В толпе виден 1 бродяга - прохожий в невозможном костюме (выше режиссер характеризует его так: "бродяга - горьковский тип". - М. С). Он с каким-то особым шиком вынимает рваную шапку и выклянчивает денег. Еще заметен иссохший старик - отставной солдат с орденом, слепой. Его ведет мальчишка. У обоих котомки на плечах. Есть еще кузнец - здоровый мужик, черный, заросший бородой и весь выпачканный сажей, засученные рукава, черные руки, кожаный фартук... На голове ремешок, поддерживающий волосы".

Всем этим людям, снова не предусмотренным автором, а как бы сошедшим на сцену с полотен Сурикова или Репина, доступ на свадьбу - к свету и веселью - прегражден. Потому-то и теснятся они во дворе, прячась под навесом от дождя, что "в дверях в сени важно стоит урядник, курит трубку и разговаривает с почтенным мужиком. Никто мимо урядника пройти не смеет. Он как бы запер дверь, и потому все стоящие на сцене мужики ожидают его ухода, чтоб войти в избу. Один только бродяга нахальничает с урядником и ведет себя немного запанибрата. Урядник изредка и важно отмахивается".

Не мудрено, что даже такой "жалостливый" мужик, как Никита, способный пролить "хорошую слезу", в этом диком, убогом мире тоже подчиняется темным инстинктам, уступая "животной страсти" Анисьи: он берет деньги умирающего Петра ("коготок увяз") и постепенно, шаг за шагом теряет облик человеческий. Сцену, когда Никита доходит до предела бесчеловечности - закапывает в землю живого ребенка, Станиславский решает как фантасмагорию. Натуралистический план, доведенный до крайней черты, неожиданно переключается в план символический. Прием, который возникает в режиссуре Станиславского все чаще, как бы выдает внутреннюю необходимость художника "подняться над землей" в тот самый момент, когда герой не только фигурально, но даже фактически уходит с головой под землю.

'Власть тьмы' (1902 г.), сцена из третьего действия

Зловещий четвертый акт. Сарай взят на просвет: "Все стены и крыша местами просвечивают, и через щели виден лунный свет. Сарай как бы транспарантный*". "Этот контраст света и тени придает таинственность". В темноте, разрезанной лунными полосами, идет разговор "в нервно-таинственном тоне". От беготни людей просыпаются птицы и начинают "летать в темноте по сараю, хлопая крыльями по стропилам крытого двора". "Благодаря фонарю, который держит Матрена, по стенам сарая вырастают большие зловещие тени от стоящих за погребом Матрены и Никиты. Их самих не видно". Чтобы заставить Никиту закопать ребенка, Матрена действует лаской ("ласково уговаривает его, как будто дело идет о пустой услуге, ...уговаривает любовным тоном, как маленького"), Анисья настойчиво требует.

*(Прием "транспаранта", впервые примененный Станиславским в постановке "Польского еврея" (1896 г.), позже был интересно разработан в "Драме жизни".)

"Вся эта сцена ведется так. Действующих лиц не видно, а слышны их голоса, да по стене сарая двигаются какие-то большие тени от фонаря. Анисья пристает к Никите с бешенством - делает паузы, чтобы добиться от него насилием ответа. Тон всей сцены: приставание с угрозой... Потеряв самообладание, она бежит в зад сарая к воротам и во все горло кричит. Перепуганные птицы опять начинают перелетать и шуметь крыльями... Матрена... зажимает ей рот... Не видно, что происходит там, в темноте, слышно только усиленное дыхание и отдельные фразы Анисьи..."

"Матрена ласково толкает Никиту в погреб... бежит в погреб, входит в него. Погреб просвечивает, как транспарант, т. к. он сделан из плетня".

"Пауза, в погребе все затихает. Слышен некоторое время шум от копания ямы... Вдали сторожевой колокол церкви (едва слышно).

...Действие и внимание публики переносятся в избу".

Здесь Станиславский счел нужным перестроить композицию акта. Вместо двух разных картин - в сарае и в избе (Анютки с Митричем) - он с этого мгновения перемежает сцену в сарае сценами в избе: действие попеременно переносится из одной части сцены в другую*. Чудовищная картина убийства прерывается взволнованным комментарием: отчаянный испуг Анютки и философская брань Митрича, чистый детский и ворчливый старческий голоса, доносящиеся с теплой печки, как бы разрезают человеческой нотой ту кромешную тьму, что спустилась на плечи Никиты и давит его вниз - в погреб. Контраст двух мотивов обостряет трагизм ситуации.

*(Станиславский испросил на то разрешение автора, и позже Толстой стал печатать второй акт "Власти тьмы" в двух вариантах - старом и новом, предложенном ему режиссером.)

- Дедушка, кричит кто-то, не путем кто-то! Ей-богу, право, кричит! - "Анютка от страха прячется с головой под кафтан и плачет, трясется, закрывает уши, чтоб не слыхать". И, как бы вторя ей, "Никита затыкает уши, мечется на месте, не зная, куда деваться". - Пищит, право, пищит... Матушка, не зарывай: живой он. - "Опрометью убегает, отворяет ворота и убегает в поле. Матрена за ним, оставив фонарь в сарае".

Тут Анютка "сорвалась с места и рванулась к печи. Потеряв самообладание, в панике лезет на печь, не может попасть ногами в зазубрины печи, дрожит, робко озирается в сторону пустой избы, как будто там притаилось чудовище, готовое выскочить". - Хватает меня ктой-то за плечушки... хватает! - Митрич, "укладывая ее рядом с собой и, накрывая", ворчит: - Настращали девчонку как... Настращали, право, паскудницы, в рот им ситпого пирога с горохом. "Оба ложатся... Удар, очень отдаленный, деревенского колокола, потом второй. В избе замолкает. Сверчок. Вдали вой собаки. Занавес".

В последнем, пятом, акте разрешается трагическая ситуация, только что так заостренная режиссером. Муки совести и отвращение к скотской жизни доводят Никиту до мысли о самоубийстве: "До сих пор ему было невмоготу от тоски. Теперь он нашел развязку - выход из своего положения. Как только бабы ушли, он с нервной энергией принимается за дело. Дрожащими руками, с порывистыми движениями и блестящими, возбужденными, почти ненормальными глазами, он хватает веревку... Никита опрометью бежит вешаться в ольшаник, когда вожжи натянулись в дернули лежащего Митрича, он издает какие-то пьяные звуки... Из соломы появляется сонная смешная фигура Митрича. После трагедии - наступает водевиль. Не бояться смеха в публике".

Станиславский видит в этом как будто случайном сцеплении трагического и комического известную закономерность, обнажающую алогизм поступка: "Трагическое самоубийство обратилось в балаган. Такова судьба всего в жизни, что не имеет логического смысла. - Вот почему Никите не удалось убить себя и так хорошо удалось покаяние, которого требовал от него смысл жизни и логика. Эту сцену играть почти как водевиль..." (курсив мой. - М. С.).

Замечательная мысль режиссера наталкивается на ту сложность жизни, когда трагическую ситуацию невозможно снять логическим, умственным путем и когда она оказывается снятой своей противоположностью - смехом. Линия трагикомизма жизни, столь свойственная чеховским работам Станиславского, по-разному проходя через "Смерть Иоанна Грозного", "Доктора Штокмана" и "Микаэля Крамера", постепенно приобретает все более заметную остроту, перерастая в ощущение "трагического балагана" жизни. От "Власти тьмы" эта линия протянется затем к "На дне", к замыслу тургеневского "Нахлебника" 1903 года и к "Вишневому саду". Позже - в "Драме жизни" К. Гамсуна и "Жизни Человека" Л. Андреева - она разрастется до угрожающей фантасмагории, когда в творчество Станиславского войдут чужеродные символистские мотивы.

Теперь же, во "Власти тьмы", режиссер еще пытается найти исход в "смысле жизни и логике", который приводит героя к покаянию. Он уже смутно чувствует, что логический исход этот фальшив и мелодраматичен, поскольку покаяние - лишь видимость снятия противоречия, оно оставляет причины его, истоки его неизмененными. И потому он особенно заботится о том, чтобы оправдать это покаяние Никиты. - Не велишь бояться людей? - спрашивает тот Митрича и "быстро встает, бодро, почти весело. Вот когда он почувствовал настоящий исход из мучительной тоски... Охорашивается, точно перед причастием... Сзывает всех для покаяния".

"Вся трудность роли Никиты в этом акте, - подчеркивает Станиславский, - заключается в том, чтобы смягчить некоторую фальшь роли. Толстой писал этот конец торопливо и сам недоволен им, находя его деланным. Действительно, он мелодраматичен, и этот его недостаток и должен сгладить артист".

Всю финальную сцену покаяния режиссер окрашивает в торжественно-восторженные тона. Никита как бы сбрасывает с себя вериги низменной, животной жизни и "воспаряет" к светлому, духовному началу жизни. Отец его, Аким, возвышается надо всеми - "он один чувствует важность минуты и свою силу для этого момента". И потому именно он распоряжается сценой покаяния - "добровольно принял на себя обязанности городового" и даже осмеливается, "не труся... задержать урядника", который вздумал было раньше времени нарушить торжественную тишину командой: "Берите его!"

Наконец, обряд закончен. Все положенные по ритуалу акции совершены. "Никита кланяется Акиму, тот целует Никиту, кланяется ему в ноги. В полном восторге сияет и любовно смотрит, и поглаживает сына". Соответственно реагирует и погода: "К концу акта дождь прошел, и через просвет сарая светит яркое, ослепительное солнце". В свете ослепительных лучей солнца двинулось "шествие" - Никиту повели. Народ "безмолвствует", "толпа недвижна". Провожая его, мужики "торжественно обнажили головы. Бабы сильно ревут... Аким семенит с радостным лицом за Никитой... Шествие идет в ворота. Яркий свет солнца".

Такой апофеозной интонацией заканчивает режиссер план постановки. И, как бы почувствовав излишний привкус оперного пафоса, пытается смягчить его под занавес юмором: в воротах появился пьяный Митрич - "Ничего не понимает. Шатается и отдает честь по-военному". Разумеется, сия малая деталь вряд ли что могла изменить. Апофеоз диктовался причинами отнюдь не случайными: преодолеть "деланность", искусственность финала Станиславский, как ни старался, все же не смог.

Скорее всего именно поэтому лишились "внутреннего оправдания" толстовские призывы, философская и нравственная программа пьесы. Идея "бога внутри нас", казалось бы, столь близкая художественникам, робко отступила и потускнела под напором неопровержимой трагической "власти тьмы". "Никогда сцена не видела такой подлинной деревни", - свидетельствовали современники; и силу этого страшного, бесчеловечного "документа" не могли заглушить ни светлые слезы покаяния, ни яркие солнечные лучи. "Тьма" выказывала свою деспотическую "власть".

Как попытку создать современную трагедию крестьянской жизни восприняли спектакль наиболее проницательные критики. Они поняли (в отличие от большинства), что быт и этнография не были конечной целью театра. Отмечали даже "несомненный и хороший", "шумный" успех "Власти тьмы", "вознаградивший Художественный театр за неприятность, приключившуюся с "Мещанами*"". Тем не менее все должны были согласиться с тем, что негативная сторона спектакля задавила его позитивное начало: "До тех пор пока "тьма" выказывает свою деспотическую "власть", - и обстановка, и действующие лица, и характеры, и поступки - все сливается в одно целое; но как только слабый луч света начинает мерцать в чьей-нибудь душе, психология действующих лиц становится неясной и тусклой и приносится в жертву внешнему реализму**".

*(-Ф. -[Н. Е. Эфрос]. "Власть тьмы". -"Новости дня", 6 ноября 1902 г.)

**(И.[И. Н. Игнатов]. "Власть тьмы". -"Русские ведомости", 7 ноября 1902 г.)

Стало быть, все дело было в проблеме идеала, а совсем не в том, что режиссер "отдавал дань натурализму". Хотя Станиславскому была близка философия пьесы, - как художник он не мог не почувствовать известную нарочитость финальной сцены произведения. После жестокого толстовского анализа противоречий крестьянской жизни финал, снимающий, примиряющий эти противоречия, ему казался искусственным. Ради проповеди нравственного учения он не мог погрешить против правды. И не натурализм был тому виною.

Ведь натурализм отнюдь пе мешал режиссеру подниматься до симьила - и здесь, и в "Грозном", и в "Снегурочке", и в "Крамере", и в "Мещанах", а, наоборот, усиливал драматическую амплитуду противоречия. Там, где натуралистические приемы выступали в новой для себя - по сути реалистической - функции, там рождались свежие, неожиданные формы сценического реализма. Но когда те же натуралистические приемы не подчинялись авторскому идеалу, общей идее произведения, там невольно утверждалась их незаконная самоценность. Очевидно, поэтому спектакли, предшествовавшие постановке "На дне", при всей значительности режиссерских поисков, все-таки действительно с натурализмом соприкасались.

Так возникла серьезная опасность в жизни театра, сделавшего своим девизом стремление "быть как можно ближе к жизни". Опасность иллюзорной правды, подменяющей правду художественную, проступала и раньше в его искусстве всякий раз, как только чувство меры, тонкая грань между жизненным и сценическим оказывалась нарушенной. Высокая чеховская поэтичность всякий раз вновь помогала художественникам восстановить нарушенную меру. Но с течением времени эти "вывихи" становились все более частыми, выдавая внутренние противоречия в искусстве МХТ. По мере приближения к революционным дням они приобретали все большую остроту.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'