"Вишневый сад"

Столь долгожданный "Вишневый сад" приводит Станиславского в необычайный восторг. Он пишет Чехову целую серию писем, до краев переполненных восхищением новой пьесой любимого писателя, он готов играть в ней любую роль - от Гаева до Шарлотты включительно, дни и ночи напролет репетировать и работать над режиссерской партитурой, разделавшись, наконец, с "ненавистным" Брутом. Характерно, однако, что, проникая в глубины "Вишневого сада", он более всего опасается повторения привычных "чеховских тонов" Художественного театра, ищет какого-то совсем иного звучания, настроения.

Станиславский сразу воспринимает пьесу как трагедию и спорит с автором: "Это не комедия, не фарс, как Вы писали, - это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте... Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться. Слышу, как Вы говорите: "Позвольте, да ведь это же фарс". Нет, для простого человека это трагедия*". Позже, в разгар репетиций, он напишет Чехову: "Чудится, что и вся пьеса пойдет в каком-то ином тоне, чем предыдущие. Все будут бодрее, легче... Словом, хочется пользоваться акварельными красками**". Не будем делать отсюда поспешный вывод, что в чем-то меняется взгляд режиссера на пьесу: ведь и в первом письме, где говорится о трагизме "Вишневого сада", рядом следует замечание, что "это достигнуто полутонами, нежными акварельными красками***".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 265-266.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 276.)

***(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 265.)

Значит нежная акварельность, прозрачность красок и были тем новым, иным тоном (даже по сравнению с прежними чеховскими тонами), какой искал Станиславский для этой пьесы. В другом письме, устанавливая декорацию второго акта, он сообщает Чехову: "Общий тон декорации - левитановский*". Впрочем, добиться этой левитановской воздушной акварельности общего тона, сохраняя весь трагизм "тяжелой драмы русской жизни", театр не сумел даже на премьере, в день чествования А. П. Чехова, которое было омрачено не только его болезнью, но и тем, что автору спектакль решительно не понравился.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 275.)

Много лет спустя Вл. И. Немирович-Данченко признавался: "Тут был грех нашего театра, - нечего закрывать глаза, - было просто недопонимание Чехова, недопонимание его тонкого письма, недопонимание его необычайно нежных очертаний... Чехов оттачивал свой реализм до символа, а уловить эту нежную ткань произведения Чехова театру долго не удавалось; может быть, театр брал его слишком грубыми руками...*" В более раннем письме Н. Е. Эфросу Немирович-Данченко еще точнее определил прежний "грех" театра: "Посмотрите "Вишневый сад", и Вы совершенно не узнаете в этой кружевной грациозной картинке той тяжелой грузной драмы, какою "Сад" был в первый год. Но если бы театр хотел дать то же впечатление сразу, он должен был бы отказаться от целого потока подробностей быта и психологии, которые тогда лезли в глаза своей подчеркнутостью и преувеличениями, а теперь мелькают, как брызги, отчетливо, но легко**". В этом, надо думать, и кроется разгадка истории с "Вишневым садом", одним из классических и до сей поры непревзойденных спектаклей Художественного театра. Приведенные выше строки были написаны в 1908 году, когда уже позади были постановки "Драмы жизни". "Жизни Человека", "Бранда" и "Синей птицы", когда искусство театра заметно преобразилось, вступило в новую фазу. Тогда, когда отказ "от целого потока подробностей быта и психологии" стал привычной художественной нормой.

*(Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. 2. М., "Искусство", 1954,. стр. 283 (курсив мой. - М. С.).)

**(Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. 2. М., "Искусство", 1954,. стр. 288 (курсив мой. - М. С.).)

Но теперь, в 1903 году, сразу после "Мещан", "Власти тьмы", "На дне" и "Юлия Цезаря" подобный отказ был еще невозможен. В этом, очевидно, и состояла сложность подхода Станиславского к новой чеховской пьесе, а вовсе не в том, что он чего-то в ней не понял или неверно истолковал. Тонко и прозорливо постигая "Вишневый сад" своим умственным взором, он находил для него привычное стилистическое решение. Стремление к "возвышенному реализму", к реализму, "отточенному до символа", становившееся в это время доминантой режиссерских поисков Станиславского, вступало в противоречие с тем творческим методом, которым он владел.

В этом смысле более поздняя критика Вс. Э. Мейерхольда имела некоторые резонные основания. Правда, Мейерхольд в своем полемическом увлечении, критикуя Художественный театр за натурализм постановки "Вишневого сада", ударялся в другую крайность, истолковывая чеховскую пьесу в мистическом плане. И эта крайность уже выходила за границы реализма Чехова, хотя писатель и проявлял несомненный интерес к Метерлинку во время работы над своей последней пьесой. Однако резонность критики Мейерхольда вскоре нашла отзвук в душе Станиславского и привела на какое-то время к сближению их поисков, когда была создана Студия на Поварской.

Теперь же, ставя "Вишневый сад", Станиславский лишь доводил до предельного совершенства свой прежний метод. Но это было действительно совершенство! Сегодня, когда мы вчитываемся в беглые строки его режиссерского экземпляра, нас не может не поражать та поистине эпическая объективность бурного драматического темперамента Станиславского, с какой он подходил к симфонически сложному произведению.

Для него "Вишневый сад" звучит как трагическая история смены эпох и поколений в жизни русского общества. Смены, быть может, необходимой, но заведомо жестокой, когда люди вынуждены губить друг друга. Трагизм бездействия прежних чеховских пьес сменяется здесь трагизмом действия, которое не несет освобождения человеку. Единственно возможное действие бесчеловечно. Буржуазные преобразования в стране необходимы, как необходим "обмен веществ" в природе, но они неизбежно ведут за собой гибель утонченной поэзии, высокой культуры ныне обветшавших дворянских гнезд. Освобождение человека по-прежнему остается прекрасной, но далекой перспективой будущего.

Три поколения России - ее прошлое, настоящее и будущее - проходят перед мысленным взором режиссера. Он исследует их объективно и всесторонне, видит внутренние диалектические противоречия каждой из групп, обнаруживает и свое достоинство и свою ограниченность, вскрывает комическую сторону трагической ситуации и трагизм смешных, никчемных людей. В таком сложном полифоническом переплетении развиваются самостоятельные мелодии жизни Раневской, Лопахина, Пети Трофимова и всех близких им людей. Первая - мелодия прошлого - уже нереальная, уже беспочвенная и легкая, как облетающий вишневый цвет. Последняя - еще нереальная, еще беспочвенная и отвлеченная в своей восторженной прямолинейности и надземной устремленности в будущее. Единственная реальная мелодия - это стук лопахинского топора, которым рубят вишневые деревья и заколачивают дом, где "забыли человека".

'Вишневый сад' (1904 г.), сцена из третьего действия. Трофимов - В. Качалов, Раневская - О. Книппер, Аня - М. Лилина

Станиславский находит для каждой мелодии свое внутреннее оправдание, свою субъективную правду. Он видит, как "горячо, беспомощно" плачет Раневская, повалившись к Пете на колени ("Если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом"), как она "необыкновенно искренна и жалка в эту минуту*". И вместе с тем замечает, как мучается Лопахин, купив вишневый сад, как он "неловок до смешного, почти жалок", когда, "виновато перебирая платок", "еще тише и конфузливее" отвечает: "Я купил". А в торжествующем монологе режиссеру необходимо "для оправдания Лопахина... артистическое увлечение".

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского пьесы А. П. Чехова "Вишневый сад". Музей МХАТ, архив К. С.)

Нигде не противополагает он ни Раневскую Лопахину, ни Лопахина Трофимову, ни Трофимова Раневской, словно следуя тому самому совету Чехова Горькому "не противополагать" в "Мещанах" Нила Петру и Татьяне. И действительно, в "Вишневом саде" у Станиславского все "сами по себе", все чудесные, превосходные люди и вступают в конфликт только в силу объективных обстоятельств. Только потому, что Раневская без вишневого сада "не понимает своей жизни", а Лопахин, "нежно любя" ее, стараясь спасти, все-таки губит ее, не может не губить.

"Почему же при такой мягкой душе, - спрашивает Станиславский, - Лопахин не спасет Раневскую?" И отвечает: "Потому что он раб купеческого предрассудка, потому что его засмеют купцы. Les affaires sont les affaires". Вот на этом противоречии личного и социального, субъективного и объективного начал в жизни человека и строится драматизм спектакля, доходящий до кульминации в финале третьего акта.

Здесь Станиславский впервые корректирует Чехова. Финальная сцена после монолога Лопахина, где автору слышалась лишь "тихая музыка", превращается по режиссерскому плану в сцену "кабацкого разгула", ворвавшегося в лирически утонченную атмосферу страданий изгнанных из жизни людей. Трагическое и фарсовое начало переплетаются, создавая новый "контрапунктный" жанр трагикомедии.

Правда, тема трагифарса еще не вбирает в себя тот фантасмагорический, мистический смысл, с каким вскоре столкнется режиссер в драмах Метерлинка, Гамсуна и Л. Андреева. Недаром Мейерхольд будет упрекать Художественный театр именно за то, что он не раскрыл в третьем акте "Вишневого сада" "предчувствия надвигающейся беды (рокового начала в новой мистической драме Чехова)" на фоне "кошмарной пляски марионеток в их балаганчике*". Блоковская тема "балаганчика" звучит у Станиславского по-прежнему в границах реального: на балу у него пляшут люди, а не "живые трупы", что и подтверждает Мейерхольд: "в Художественном театре люди стали сущностью, лирико-мистическая сторона "Вишневого сада" осталась невыявленной**".

*("В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы", ч. I. М., "Искусство", 1968, стр. 118.)

** ("В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы", ч. I. М., "Искусство", 1968, стр. 119.)

Люди подчинены у Станиславского общему лейтмотиву - неудачному, тихому, скованному балу во время торгов, напоминающему скорее панихиду. "Совершенно неудачный бал, - подчеркивает режиссер. - Малолюдный. Несмотря на все старания, не удалось собрать больше народа. Едва затащили начальника станции и почтового чиновника... Тишина царит во время всего вечера. Можно подумать, что все собрались ради панихиды. Кончаются танцы, все замирают, рассевшись по стене. Сидят и обмахиваются. Только что кто-то оживился - пробежал или громко заговорил, - все сконфузились, а виновник шума, устыдившись произведенным беспорядком, становится еще конфузливее и тише..."

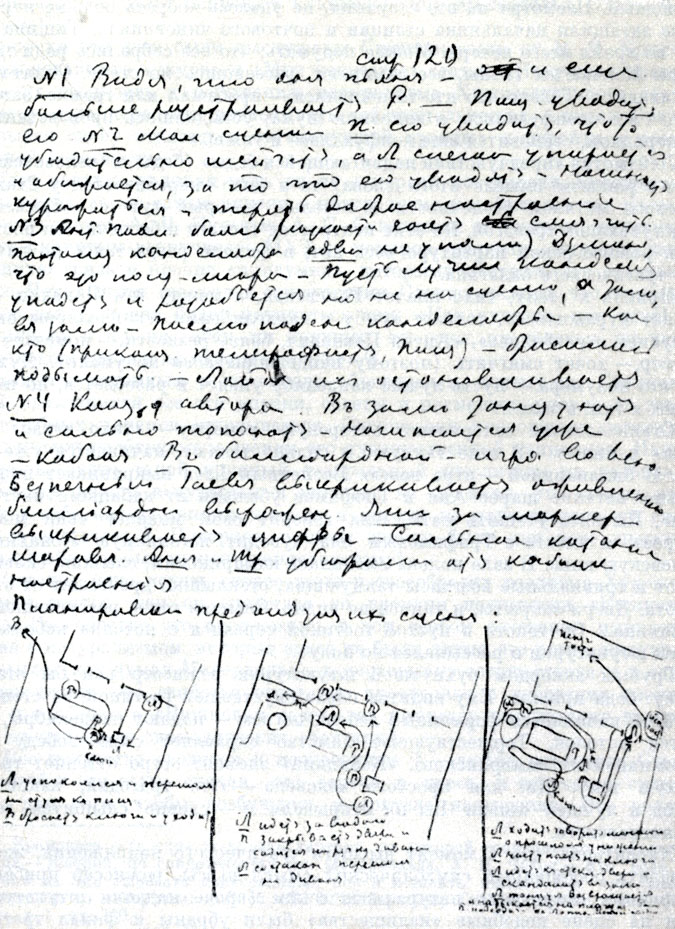

'Вишневый сад' (1904 г.), планировка третьего действия, страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

Лейтмотив "предчувствия надвигающейся беды" (беды в человеческом,, а не в роковом смысле этого слова) то и дело перебивается у Станиславского мотивом беспечности и веселья, который тут же обрывается подступающей тревогой. На этих контрастах тревоги и беспечности построен в режиссерской партитуре весь акт, в финале разрастаясь до размеров трагического балагана.

Припав к столу, тихо плачет Раневская, а между тем Лопахин "начинает куражиться", толкает тумбу с канделябрами, "канделябры опрокинулись и разбились". "Антон Павлович, боясь резкости, - помечает режиссер, - хочет смягчить (поэтому канделябры едва не упали). Думаю,, что это полумера - пусть лучше канделябр упадет и разобьется, но не на сцене, а там, в зале..."

Станиславский зачеркивает авторскую ремарку - "тихо играет музыка" и пишет: л"В зале танцуют и сильно топают, начинается уже кабак. В биллиардной - игра вовсю. Беспечный Гаев выкрикивает цифры, сильное катание шаров. Аня и Трофимов убежали от кабацкого настроения". Пытаясь утешить мать, Аня говорит свой монолог "как можно бодрее", и вместе с Трофимовым она "уводит изгоняемую Лопахиным Раневскую вниз. В зале полька сменилась камаринским, слышны сильный топот и тривиальные возгласы танцующих, стеклышки дребезжат от этого топота. Двери закрыты, и танцев не видно. Слышен голос разгулявшегося Лопахина... От топота в пустой гостиной сорвался с потолка небольшой кусок штукатурки и рассыпался по полу".

Грубым аккордом рухнувшей штукатурки режиссер как бы ставит точку: беда пришла. Ему видится образ опустевшей гостиной, за стенами которой начинается форменный дебош, погром - падают канделябры, рушится потолок. Торжествующее хамство справляет свою победу под аккомпанемент камаринского. "Кабацкий" элемент остро оттеняет трагическую тему. Да, для простого человека - "это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали..." - словно слышится голос Станиславского.

Характерно, что в момент высшего трагического напряжения, желая выразить обобщенный символический смысл пьесы, режиссер прибегает к приемам откровенно натуралистическим (вроде падения штукатурки, хотя на сцене подобные "излишества" были убраны и финал третьего акта был значительно смягчен). Но в его замысле символ явно нуждается в натуралистической опоре (так же как это случалось и раньше - в "Смерти Иоанна Грозного", "Микаэле Крамере", "Власти тьмы", "На дне" и особенно позже - в миниатюрах Метерлинка и "Драме жизни"). Разумеется, этот прием не что иное, как тот самый "реальный" нос, которым потом будет попрекать Станиславского Мейерхольд, ссылаясь на Чехова*.

*("У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены, лица, - говорил, по свидетельству Вс. Мейерхольда, А. П. Чехов. - Что если на. одном из лиц вырезать нарисованный нос и вставить живой? Нос "реальный", а картина-то испорчена". - В сб. "В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы", ч. I, стр. 120.)

Упреки эти уже были выслушаны Станиславским от В. Я. Брюсова, опубликовавшего в журнале "Мир искусства" статью "Ненужная правда". Суть их сводилась к осуждению натурализма Художественного театра. "Театру пора перестать подделывать действительность", - писал Брюсов, призывая сцену отказаться от "ненужной правды" и перейти к "сознательной условности*".

*("Мир искусства", 1902, № 4, стр. 68.)

Еще раньше, начиная чуть ли не с первой постановки Художественного театра, те же самые упреки в натурализме и мейнингенстве постоянно повторялись А. Р. Кугелем, А. С. Сувориным и другими критиками стало принятым вышучивать МХТ за комаров, сверчков, лягушек, искусственную грязь и прочие "придумки", которыми пестрели его спектакли. Даже Чехов шутя говорил в присутствии Станиславского, что "напишет новую пьесу, и она будет начинаться так: "Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка*"".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 270.)

Кажется странным и не вполне объяснимым, почему же Станиславский, выслушивая все эти упреки, советы и насмешки, упорно не желал от подобных приемов отказываться. Словно они продолжали оставаться органически необходимым звеном его художественной концепции. Наивно полагать, будто такой крупный театральный мыслитель не разбирался в разнице между искусством и жизнью, не понимал, что "сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни" и потому не надо вводить на сцену ничего лишнего*". Наверное, приемы эти не были для него лишними. "Реальный" нос был нужен Станиславскому!

*(Слова А. П. Чехова, приведенные Вс. Мейерхольдом в цит. выше книге, стр. 120.)

Разгадку надо искать скорее всего в своеобразии реализма Художественного театра, как он сложился ко времени постановки "Вишневого* сада". Своеобразие это проявлялось в том особом сочетании импрессионизма с натурализмом, которые вовсе не были двумя его розно живущими "ликами" (как думал Мейерхольд), а неразрывно сосуществовали в одном произведении. Это свойство отчетливо проступало в чеховских спектаклях, и особенно в "Вишневом саде", где импрессионистические настроения сгущались до символических очертаний.

"Все искусство сводится к настроению*", - любил повторять Станиславский в эти годы, считая, что "сцена и пьеса, и искусство существуют для того, чтобы возбуждать в зрителе настроение. Все должно стремиться к этому: и актер, и декорации, и костюмы, и освещение, и эффекты**". Недаром все его режиссерские экземпляры этих лет начинаются словом "настроение". В те ранние годы он не любил сводить понятие "настроение" к определенным словесным формулам. Напротив, недосказанность, неуловимость, мимолетность, скрытость душевых движений почитались той искомой величиной, к которой тяготело тогда все искусство МХТ. В этом и сказывалась его импрессионистичность.

*(К. С. Станиславский. Материалы к "Запискам режиссера" (1899-1902 гг.). Музей МХАТ, архив К. С., № 627.)

**(К. С. Станиславский. Материалы к "Записным книжкам" (1899-1902 гг.). Музей МХАТ, архив К. С, № 627.)

Как же уловить неуловимое, как сделать скрытое явным, не разрушив очарования недоговоренности? Надо настроением, спрятанным в подтексте, невысказанным в словах, пропитать все мельчайшие поры сценического произведения, чтобы оно как бы задышало им. Вот в чем было открытие Станиславского. Понятно поэтому, что его материалом становится не только слово, но и молчание, звук, свет, краска, форма, все, что подвластно режиссеру. Каждая деталь отбирается им ради того, чтобы договорить зрителю недоговоренное, намекнуть, приобщить к той потаенной "жизни человеческого духа", которая была его высшей целью.

Стремясь бережно сохранить на сцене тончайшую поэзию правды, заветную "истину страстей", Станиславский отчаянно воевал с малейшим оттенком ложной рутинной условности. И надежным лекарством против театральной лжи почитал щепкинский завет - "брать образцы из жизни, у природы". Но претворял этот завет по-своему. Ему понадобилось отбирать из жизни лишь те детали, которые по созвучию или по контрасту могли аккомпанировать скрытому лейтмотиву произведения. Чем дальше, тем более уверенно он берет не все подряд, но выделяет особые достоверные "пятна*". На них, как на опорных пунктах, он строит всю партитуру. "Пятна", как документы подлинности, не позволят актеру солгать. Наоборот, они подскажут правду чувства, искренность переживания. Рассыпанные по всему произведению, эти "пятна" исподволь и незаметно сливаются в общую невидимую цепь, ведущую за собой актера, а за ним и зрителя.

*(В одной из записных книжек Станиславского имеется мысль о том, что в Художественном театре надо создать специальный музей, где бы собирались и сохранялись различные антикварные и старинные вещи как документальные памятники эпохи, которые на сцене будут давать необходимые "пятна" (Музей МХАТ, архив К. С, Записная книжка 1907-1908 гг., № 773, стр. 43-44).)

Возникает своеобразная пуантилистская партитура, где документальность служит поэтическому настроению. Так натурализм вовсе не противоречит импрессионизму, но питает его возвышенные настроения соками земли.

Здесь снималось противоречие частного и общего, столь характерное для художников-натуралистов. Именно поэтому были несправедливы обвинения Станиславского в натурализме. Приемы, которые брал режиссер, лишь по видимости совпадали с натуралистической эстетикой, но служили совершенно иным целям. Вот почему он и не отказывался от мышей, скребущихся в полумраке тихой гостиной, от птиц, вспархивающих при свете фонаря под стропилами сарая, от штукатурки, сорвавшейся с потолка разоренного дома. Более того, от этих приемов, которые точнее назвать документальными, чем натуралистическими, он не откажется даже тогда, когда начнет свой цикл постановок символистской драмы, хотя и вступит тем самым в противоречие с эстетикой символизма.

Итак, "Вишневый сад" не сразу достиг совершенства вовсе не потому, что режиссер был привержен натурализму, а скорее потому, что в этой пьесе слишком сложно было "отточить" реализм до символа. Станиславский в отличие от Мейерхольда упрямо не хотел отрывать символ от земли. Необходимая мера условности, отвлечения от быта нарушалась. На сцену МХТ в дом Раневской (как вскоре и в лес "Слепых") входила не Смерть*, не обобщенная Пошлость, а все та же знакомая бытовая пошлость. Этим и определялась вся художественная система спектакля, реализм которого еще не поднимался до символа.

*(Мысль о том, что приход Смерти есть существо, внутренний смысл "Вишневого сада", принадлежала А. Белому и Вс. Мейерхольду. Сходную мысль высказывал тогда же и А. Р. Кугель; "Встреча со смертью - так рисовалась мне идея "Вишневого сада", - писал он. (О Чехове. "Театр и искусство", 1904, № 28, стр. 518). Другие критики, напротив, говорили о фатальности, обреченности, бессилии человека перед лицом жизни. Так, А. В. Луначарский утверждал, что пьесу делает "до боли грустной... общая идея бессилия человека перед жизнью, бессмысленностью, стихийностью совершающегося процесса. Жизнь сама нами владеет, наделяя нас разными масками и ролями. Настоящая "циркуляция дела" совсем не в людских помыслах и желаниях, она вертится помимо их" ("Киевские отклики", 1904, № 246; курсив мой. - М. С). Как видим, мысль Луначарского была режиссеру ближе.)

Противоречие между театром и автором скрывалось в разном чувстве историзма. У Чехова ощущение конца, перспективы, отдаленности от своего времени, реальности и одновременно призрачности живых людей на грани их исчезновения было проникнуто сознанием неизбежности - пусть жестокой, но естественной, как естественна смерть. Образ умирающей усадьбы нес в себе двойной смысл - и поэтичности, и греховности. Для разночинца, знавшего цену труда, цену каждой копейки и как она достается, объективная вина, грех барской праздности были несомненны. Конечно, субъективно жаль их, но что же делать, всему приходит конец. Но не кончается своя особая поэзия, которая таилась в этих утонченных оранжерейных цветах русской культуры. Поэзия не погибнет вместе с этими лицами, этими усадьбами, вишневыми садами, запущенными аллеями, развалившимися часовнями, потому что она вечна.

Для театра, для Станиславского чувство историзма связывалось прежде всего с сознанием жестокости исторических перемен. Субъективная жалость к гибнущим, пусть праздным и нелепым людям звучала в спектакле острее, трагичнее. Станиславский верил теперь в то, что надо во что бы то ни стало сохранять нравственные, духовные ценности русской культуры. Для него вина бар не была столь значительна, дороже было то, что люди эти - бессребреники, совсем не интересуются материальной выгодой, что живут они словно бы в идеальных условиях, когда можно просто любить жизнь, природу, наслаждаться вишневым цветом, не думая, почем нынче вишня. В этой утопической духовной надмирности жило свое чувство будущего, своя неумирающая музыка русской жизни, русской поэзии. Конечно, старые люди должны уйти, это неизбежно, но чувства справедливости в том, что вместе с ними гибнет прекрасный и живой вишневый сад, - нет. Для простого человека - это трагедия.

Были и другие точки расхождения пьесы и спектакля, не менее существенные. В "Вишневом саде", где чеховский импрессионизм усложнился символическим контрапунктом, где в тонком переплетении, прямо не противоборствуя друг другу, развивались три противоречивых мотива, режиссеру было труднее передать единое, всеохватывающее авторское настроение. При этом документальные "пятна" вначале невольно выступали вперед, не сливаясь в гармоничную мелодию, нарушая общий музыкальный ритм, т. е. происходило именно то, о чем писали позже и Мейерхольд, и Немирович-Данченко. Становилось очевидным несовершенство прежнего метода в применении к новаторской драме.

Уловить своеобразие внутренней эволюции чеховского творчества было для Художественного театра нелегко. Чехов был для художественников все тем же близким писателем, мыслителем, человеком. Им еще не дано было постичь то движение драматурга, которое вело его к глубокой внутренней символичности общего настроения, событий, фигур, деталей, звуков. Реалистическая символика "Чайки" здесь оставалась по-прежнему скрытой, не демонстративной, поэзия все так же проступала изнутри, просвечивала сквозь плотность житейского слоя, но приобретала более интенсивный, неожиданно алогичный, философски объемный смысл.

Хотя Чехов и советовал Художественному театру ставить Гауптмана и Метерлинка, его собственная манера тяготела к иным пределам. Не к открытой социальной публицистике и не к символизму стремился "Вишневый сад", а скорее к новым формам реализма XX века.

В этой внутренней эволюции чеховского творчества по-своему проступала общая тенденция современного искусства - тяга к поэтической обобщенности, к философскому постижению мира. Явный кризис позитивизма, разрушение идеи всеобщей детерминированности, отказ от натуралистических методов воспроизведения действительности теперь, в начале нового века, приводил к стремлениям противоположного свойства. Идеи символизма подчиняли себе художественное мышление века. Отвергая натурализм, символисты бросались в другую крайность, единственной реальностью почитая духовный мир художника: здесь надеялись они найти разрешение всех противоречий жизни.

Трезвому, материалистическому взору Чехова такая крайность казалась столь же искусственной, как и натуралистическая концепция, которую он один из первых принялся успешно расшатывать. Показав власть быта над человеком, этим бытом "опредмеченным", он уже в ранних своих пьесах обнаружил, как эта власть изнутри подрывается, как "распредмечивается" человек. Идея полной детерминированности оказалась размытой. Стало ясно, что быт еще не выражает жизни. Под плотным слоем бытовой оболочки писатель приоткрывал глубокие пласты душевных сил сопротивления. Но бытовой оболочки не отбрасывал: реальность продолжала вершить свои законы над его героями, хотели они того или нет. Наверное, поэтому "проклятье отвлеченности", преследовавшее символистов, Чехову не грозило.

В преддверии грандиозных переворотов, словно чувствуя около себя шаги грозной реальности, Чехов в последней своей пьесе осмысливал настоящее с позиций прошлого и будущего. Далеко идущая перспектива насыщала пьесу воздухом истории. В связи с этим скрытое подводное течение теперь, в "Вишневом саде", незримо расширяло свои поэтические права. Лирический подтекст набирал силу символического обобщения, словно айсберг выпирал своей вершиной над поверхностью обыденных слов. "Там, внутри", под кромкою быта шла своя глубинная потаенная жизнь. Чехов по-прежнему не собирался ее обнажать, выплескивать наружу, генерализировать. В отличие от символистов он знал, что айсберг, вытащенный на сушу, превращается в бесформенную глыбу тающего льда. Символ "Вишневого сада" поднимался над океаном быта, из него вырастая, но в нем же и существуя. Вот почему разгадать его сценическую структуру было непросто.

Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая эволюция творчества писателя. Ясно лишь одно: он искал новых путей поэтического театра, реализма, доведенного до символа.

Надо иметь в виду и то немаловажное обстоятельство, что во время работы над "Вишневым садом" вновь осложнились отношения между Немировичем-Данченко и Станиславским. И без того нелегкие, после "Юлия Цезаря" они стали приобретать характер затяжного конфликта. Причин тому было достаточно. Помимо крайнего несходства характеров, темпераментов, вкусов, привычек, помимо "игры самолюбий", обычных внутритеатральных междоусобиц, что прежде так или иначе обоими преодолевалось, теперь возникали противоречия, которые нелегко было снять. Связаны они были прежде всего с возраставшей неудовлетворенностью Станиславского внутренним состоянием - "упадком" Художественного театра, с ощущением известной исчерпанности прежнего пути, с настойчивыми поисками "художественного прогресса", что воспринималось подчас как некое сумасбродство, чудачество человека с "несуразным", "тяжелым характером", "Даю ли я какой-нибудь художественный совет, у всех на лицах написано: "чудак*", - сетовал он. Тревожило Станиславского и нарушение установленного между создателями театра права veto**.

*(Из письма Вл. И. Немировичу-Данченко, 27 октября 1903 г. - "Исторический архив", 1962, № 2, стр. 19.)

**("Несогласия между нами начались с тех пор, как мы нарушили главное условие, - пишет Станиславский Немировичу-Данченко. - Вы имеете veto в литературной области, а я - в художественной. Оба veto перешли к Вам, и равновесие нарушено.)

Между тем в своей области я самонадеян и считаю себя сильнее Вас, в литературную часть я не суюсь и не тягаюсь с Вами, а только учусь. Наш театр, потеряв прежнюю устойчивость, делается литературным. Художественная сторона в нем слабо прогрессирует, и это обстоятельство гнетет меня, лишает удовлетворения и охлаждает" (Музей МХАТ, архив К. С, вариант посланного письма).

Немирович-Данченко и сам пытался обнаружить "вредные" течения в жизни Художественного театра. (Склонный в вопросах политики к умеренности, он почитал тогда политические взгляды Горького чересчур радикальными, окрестив их броским словечком "горькиада"). "Первое течение более искреннее, хотя не менее вредное, - я его назову горькиадой, - писал он Станиславскому. - Я бы сказал, что это тихомировское течение. Оно заразило почти всех и Вас включительно. "Горькиада" - это не Горький. Совершенно естественно, что такого крупного художника, как Горький, необходимо привлечь к театру. Но "горькиада" - это Нил, Тетерев, демонстрации студентов, Арзамас, выборы в Академию. "Горькиада" - это всякая шумиха, которая вертится вокруг имени человека, выброшенного наверх политической жизнью России...

Другое течение, уже безусловно вредное и еще более сильное, - это стремление сделать наш театр "модным"... Случайно оно в настоящее время сливается с "горькиадой", потому что сама горькиада - мода. Но оно вреднее, потому что приведет нас к ужасному результату, когда в нашем театре форма совершенно задушит содержание, и вместо того, чтобы вырасти в большой Художественный театр с широким просветительным влиянием, мы обратимся в маленький художественный театр, где разрабатывают великолепные статуэтки для милых, симпатичных, праздношатающихся москвичей*".

*("Исторический архив", 1962, № 2, стр. 16-17.)

"Ужаснувшись перед вопросом: куда же мы идем?", Немирович-Данченко склонен был тогда, в 1903 году, искать причину своей тревоги за состояние Художественного театра в чужеродных, внешних влияниях. Искусство МХТ "не нуждается ни в тенденциозности, ни в моде*", которые хотят навязать ему извне, - вот существо его позиции. Станиславский смотрит на этот вопрос иначе и самокритичнее. Разделяя опасения Немировича-Данченко по поводу "вредных влияний" политической тенденциозности и эстетской моды, он ищет главную причину во внутреннем существе искусства Художественного театра.

*("Исторический архив", 1962, № 2, стр. 17.)

Именно этим обстоятельством в первую очередь (а не вопросами "ревности" и "соперничества") и была вызвана его резкая оценка не только собственных "провалов" со "Снегурочкой" и "Властью тьмы", не только "провала" Немировича-Данченко со "Столпами общества", но и побед театра в "На дне" и "Юлии Цезаре". Если Немировичу-Данченко казалось, что он спас театр, добившись громадного успеха постановок "На дне" и "Юлия Цезаря", то Станиславского этот успех не успокаивал. В пылу спора он называл эти постановки "не художественными" и утверждал, что "этим путем театр приближается к Малому", а это в его устах было "самой большой бранью".

При всей действительной несправедливости подобных утверждений, следует обратить внимание на то, что Станиславский адресовал эту жестокую критику прежде всего самому себе. Его беспокоило свое собственное "вечно больное место", т. е. та непреоборимая "репинская" любовь к натуралистическим деталям, которая, как ему казалось, противоречила его стремлению к "художественному реализму" (т. е. к реализму более обобщенного, возвышенного плана) и тяготению к "молодому художественному миру*". Вот это противоречие он и считал главной, неразрешенной сложностью своего творчества, а следовательно, и творчества Художественного театра в те переходные, кризисные годы.

* ("Исторический архив", 1962, № 2, стр. 19-20)

Понятно, что этот серьезный конфликт, вспыхнувший в ту самую пору, когда начинались репетиции "Вишневого сада", не мог не помешать совместной работе режиссеров. Правда, успокаивая Чехова, Немирович-Данченко уверял его, что "чем больше я ссорюсь с Алексеевым, тем больше сближаюсь с ним, потому что нас соединяет хорошая, здоровая любовь к своему делу. Верю во все прекрасное, пока это так*". Однако "художественная рознь", возникшая между создателями МХТ, не могла не сказаться на постановке "Вишневого сада".

*(Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие, т. 2, стр. 239.)

Премьера его, на которой было устроено чествование А. П. Чехова в его день рождения, - 17 января 1904 года не принесла театру полного и радостного успеха. "Юбилей вышел торжественным, - вспоминает Станиславский, - но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.

Сам спектакль имел лишь средний успех, и мы осуждали себя за то, что не сумели, с первого же раза, показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе.

Антон Павлович умер, так и не дождавшись настоящего успеха своего последнего благоуханного произведения*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 272.)

Смерть Чехова была первым, катастрофическим ударом, нарушившим душевное равновесие Станиславского. Он ощутил ее как громадную, невосполнимую утрату - не только в жизни театра ("авторитет Чехова охранял театр от многого"), но ив своей собственной жизни. "Беспрестанно преследует одна мысль - это Чехов, - пишет он жене 7 июля 1904 года. - Я не думал, что я так привязался к нему и что это будет для меня такая брешь в жизни*".

* (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 295.)

Теперь, в обстановке русско-японской войны, будущность театра ему представляется в самых мрачных красках: "С грустью думаю о нашем театре, - признается он жене. - Недолго ему осталось жить*". Некоторое утешение доставляет только чтение чеховских рассказов. Уехав отдыхать, он отбирает среди них те, которые можно было бы инсценировать**. "К счастью, я захватил с собою два тома рассказов милого Антона Павловича, и в настоящую минуту его книги - мои лучшие друзья, - пишет он в эти дни О. Л. Книппер-Чеховой. - Перечитываю их по второму разу и между строками угадываю то, что может быть понято только тем, кто близко видел этого человека, самого лучшего из всех людей***".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 296.)

**(Что и было осуществлено им в конце того же 1904 года постановкой "чеховских миниатюр" - "Злоумышленника", "Хирургии" и "Унтера Пришибеева".)

***(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 297.)

В это лето Станиславский посылает Немировичу-Данченко отчаянное письмо с перечислением всех бед, свалившихся на голову Художественного театра. И среди них главнейшая - "Мы потеряли двух драматургов*" (смерть Чехова и разрыв с Горьким).

* (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 298)

Разрыв с Горьким - пусть недолгий, но серьезный - произошел незадолго перед этим потому, что МХТ не принял его нозутэ пьесу "Дачники". Это случилось не только по инициативе Немировича-Данченко, пославшего автору отрицательную рецензию на пьесу*. Его упреки Горькому в "озлобленном", "пристрастном", необъективном изображении современной русской интеллигенции, в измене гуманизму призыва "уважай человека" разделял и Станиславский. И хотя Горький собирался переделывать пьесу, Станиславский в нее "не верил**".

*("На кого он[Горький] так обозлился, что написал пьесу, до такой степени озлобленную, что не может уже быть и речи об "уважай человека"? - писал Немирович-Данченко автору.

... Если бы автор был безупречно объективен, беспристрастен, он бы иначе рисовал картину, его выводы звенели бы в пьесе помимо его воли. Но он пристрастен...

... Все это лишь материал для пьесы... Хочется, чтобы автор очистил пьесу от банальностей, которым он сам не может верить..." (Архив А. М. Горького, ИМЛИ, _ письмо без даты).

На это Горький отвечал Немировичу-Данченко: "Внимательно прочитав Вашу рецензию на пьесу мою, я усмотрел в Вашем отношении к вопросам,, которые мною раз навсегда, неизменно для меня решены, - принципиальное разногласие. Оно неустранимо, и потому я не нахожу возможным дать пьесу театру, во главе которого стоите Вы" (цит. по кн.: Л. Фрейдкина. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. М., ВТО, 1962, стр. 196).)

**("В горьковскую пьесу не верю, как бы он ее ни переписывал", - сообщал Станиславский в том же письме Немировичу-Данченко (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 299).)

Свойственное ему неприятие обнаженной политической тенденциозности в это время заметно усиливается, резко проступает противоречие "общечеловеческого" гуманизма - с революционной непримиримостью гуманизма пролетарского. Не надо забывать, что политические позиции Горького (вскоре вступившего в ряды РСДРП) и руководителей МХТ в период перед революцией 1905 года отнюдь не совпадали. Несмотря на то, что Станиславский был увлечен Горьким гораздо больше, нежели Немирович-Данченко, он тоже искусственно отделял в нем художника от политика. Особенно теперь, когда ему казалось, что политика "мешает" искусству. Его желание поставить искусство над политической борьбой ощутимо возрастает.

Обострение революционной ситуации в стране пугает Станиславского угрозой "ненужности" искусства. Освободительные идеи были близки ему - как, впрочем, и многим русским интеллигентам той поры - в некой общей, отвлеченной форме. Другое дело те конкретные формы "революционного насилия", в которые они выливались. Когда в Москве начались забастовки и кровавые схватки на улицах и когда прокатилась обратная волна черносотенных погромов, Станиславский испытал явную растерянность, ему показалось, что дело его жизни под угрозой. "Война мешает жить*", "во время революции меньше всего нужен театр с серьезными задачами", "в революционную эпоху театра не нужно**" - вот характерные тревожные записи его тех лет.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 291.)

** (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 412 и 638.)

Надо во что бы то ни стало спасти искусство, поднять его над политикой и бытом - вот лейтмотив исканий Станиславского 1904-1905 годов. Позже, в 1908 году, осмысливая пройденный театром 10-летний путь, он так кратко определит опасности, подстерегавшие театр в ту кризисную пору. "Горькиада. Мысль - тенденция. - На сцене появилась ходячая теория. - Реализм стал временами мешать, и художественная сторона страдает. Характеры не нужны, публика стала мыслить, а не жить в театре. - Актер проповедник. Мы потеряли почву (Метерлинк, Ибсен, Чириков, Найденов). - Вооруженное восстание - театр кафедра для проповеди. - Актер - лишний. Жить нельзя, можно мыслить*". К этим вопросам он вернется еще не раз в переломные моменты своей жизни.

*(Записная книга, 1908-1913 гг., № 545. Музей МХАТ, архив К. С.)

Кризис, который испытывало в эту пору искусство Художественного театра, был одним из проявлений общего кризиса русской культуры начала XX века. Уходила в прошлое цельность, гармония, устойчивость старых представлений о мире. "Добрый старый гуманизм" XIX века с его эпически простой, естественной убежденностью в том, что виновных нет, все обусловлено, оказывался бессильным осознать и разрешить противоречия нового тревожного мира, сорвавшегося со своих прежних опор. Время грандиозных социальных взрывов порождало активные, кризисные формы общественного сознания. Возникал бунт против старых традиций реализма XIX века, непреодолимая тяга к эксперименту.

Революционное время, тесно сдвинувшее личность с историей, должно было раскрыть иную взаимосвязь индивидуальности и общества, пересмотреть адреса жертв и виновников, переоценить стоимость жизни одного человека сравнительно с ценностью мировых катаклизмов. Сознание художников, прямо с революционным движением не связанных, воспринимало эти токи нового времени в форме, отвлеченной от непосредственных социальных аналогий. Оно пыталось найти разрешение противоречий современности лишь в сфере духовной. Искусству здесь отводилась активная, ведущая роль.

Теперь искусство было призвано шире охватить жизнь, глубже проникнуть в ее потаенный смысл. Ради этого необходимо было очистить сцену от излишнего груза бытовых подробностей и перейти к "сознательной условности". И Станиславский один из первых в русском театре встал на путь поисков "сознательной условности", со свойственной ему художнической отвагой словно бы собирался сжечь все, чему поклонялся. Первым подвергался сожжению быт - тот самый достовернейший быт со всей его житейской атмосферой, который был знаменитым открытием его режиссуры. Вместе с ним уходил удивительный уют Художественного театра, который прежде оберегал интимную жизнь человека, а теперь ее защитить был бессилен. Человек оставался один на один перед миром, перед вселенной.

Этому новому "космическому" взгляду на соотношение личности с окружающей действительностью, казалось, драматургия Метерлинка как раз и отвечала. Станиславский ухватился за нее как за некое противоядие, как за крайность эксперимента, сулящую неожиданные открытия.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'