"Слепые", "Непрошенная", "Там, внутри"

В мае 1904 года началась работа над тремя одноактными пьесами Метерлинка - "Слепые", "Непрошенная", "Там, внутри" в переводе и при участии К. Бальмонта.

"Впереди, кроме Метерлинка, нет ни одной интересной новинки*". "Метерлинк - новая нотка в литературном отношении", - пишет режиссер, надеясь, что этот спектакль может иметь "некоторый художественный успех**".

*(Из письма к В. В. Котляревской, 12 июня 1904 г. - К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 291.)

**(Из письма к Вл. И. Немировичу-Данченко, середина июня 1904 г. - К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 299-300.)

Мысль о постановке одноактных пьес М. Метерлпнка подал Станиславскому Чехов. Именно он увидел в этих "странных, чудных штуках" (которые, даже сам автор почитал несценичными) свежую ноту. Еще в 1902 году Чехов напоминал О. Л. Книппер: "Три пьесы Метерлинка не мешало бы поставить, как я говорил, с музыкой*". "Метерлинка мы играем по настоянию Чехова, - подтверждал позже Станиславский, - ...он хотел, чтобы миниатюры Метерлинка шли под музыку. Пусть за сценой играют какую-нибудь мелодию необыкновенную: что-нибудь грустное и величественное**".

*(А. П. Чехов. Собр. соч., т. 19, стр. 394.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 704.)

Именно так - как развитие художественных идей Чехова* - принял Станиславский драматургию Метерлинка. То, что смутно проступало в пьесах самого Чехова и что Художественный театр в нем еще не сумел уловить, теперь, казалось бы, предстало перед режиссером как основополагающий, наглядный и загадочный принцип.

*(О том, что Станиславский стремился в это время именно к развитию, а не к повторению прежних чеховских мотивов, свидетельствует его "холодное" отношение к постановке "Иванова", осуществленной Немировичем-Данченко в октябре 1904 г.)

Станиславский встречался с символистской драмой не впервые. Интерес к ней пробудился еще в Обществе искусства и литературы при постановке "Ганнеле" и "Потонувшего колокола" Г. Гауптмана. Однако там режиссера увлекала главным образом сказочная фантастика пьес. В первые годы существования МХТ Гауптман и Ибсен ставились в чеховском ключе психологического "душевного" реализма. Тогда "символизм оказался нам - актерам - не по силам", - констатирует Станиславский, - ...мы не умели отточить до символа духовный реализм исполняемых произведений*". Теперь, в зрелом возрасте, интерес к символизму получает иное, более глубокое творческое обоснование.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 218-219.)

Конечно, в той "линии символизма", которая началась для Станиславского постановкой трилогии Метерлинка, была известная дань моде, увлечение эпатирующей новизной (он способен был увлекаться и "новым ради нового"). Однако линию эту никак нельзя посчитать в творчестве режиссера случайной, наносной или скоропреходящей. Думать так - значит искажать историческую истину. Интерес этот был по-своему закономерен.

Станиславский заинтересовался символистской драмой вовсе не ради, нее самой. Она явилась для него не целью, но средством. С ее помощью он надеялся расширить рамки сценического реализма. С тем чтобы искусство театра могло выразить "жизнь человеческого духа" и масштабах, не ограниченных личными данными актера, и подняться к "вечному и общему". Вот эта цель и стала ведущей "общей идеей" в творчестве режиссера, начиная с этих лет.

Всю жизнь Станиславский был и оставался реалистом. Но понятие реализма никогда не было для него величиной постоянной и неизменной. Он всегда остро ощущал необходимость развития, изменения, обогащения форм реализма - в зависимости от изменения форм самой жизни. При этом связь с жизнью он ощущал не как прямое соответствие, а как сложную образную опосредованность.

Забота об образности актерского искусства преследовала Станиславского с юных лет, к ней искал он разные подступы - от внешнего или от внутреннего, от быта или от интуиции. Постепенно его требования образности ширились, разрастались. Теперь им стало тесно в рамках старой реалистической драмы и спектакля. Актер, оставаясь живым человеком на сцене, должен был выйти за пределы своего индивидуального человеческого "я", достичь масштабов общечеловеческих, мировых, вечных, иначе он не смог бы подняться до выражения высших проблем бытия. Так возникла перед Станиславским проблема овладения высшими сферами человеческого духа, актеру еще не подвластными.

Как все большие художники XX века, Станиславский стремился отыскать ключ к поэтической обобщенности языка искусства. Театр запаздывал. К тому времени, когда Станиславский обратился к этой доминирующей идее искусства нового века, живопись, поэзия и музыка были уже далеко впереди. Пройдя стадию объяснения жизни через формы, непосредственно самой жизни, художники поднимались на новую ступень.

Казалось бы, о каких поисках поэтической образности на сцене могла идти речь, если позади у режиссера уже были чеховские спектакли, проникнутые тончайшей поэзией? Ведь это о них Горький говорил, что реализм Чехова здесь "возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа". И чеховские открытия всегда оставались для Станиславского святы. Чего же еще искать? Но такой уж это был художник, что повторять пройденное он органически не мог. Время шло. Изменялся общественный и художественный климат эпохи. И, чутко улавливая эти изменения, режиссер искал иных связей искусства с действительностью. Чтобы позже, быть может, вновь вернуться к тому же Чехову и увидеть его "свежими очами".

Теперь художнику хотелось постичь общность явления, очищенную от случайного, мелочного, житейского; узреть невидимые нити связи, протянутые из прошлого в будущее, и с их помощью понять смысл бытия и дел человеческих - все эти функции придавали искусству неведомую дотоле силу философской обобщенности, динамику, утонченность контуров до их размыва, острую условность языка. Неожиданные, порой странные, далекие от жизнеподобия формы возникали здесь. То фантастические, то подчеркнуто гротескные, они словно сгущали и синтезировали жизнь, чтобы проникнуть в ее потаенный смысл.

В этой поэтизации действительности, в стремлении осветить изнутри неожиданным светом законы человеческого бытия проступала заметная тенденция художников начала XX века. Впереди шли искусства более условного языка - живопись и музыка: Врубель и Скрябин доказали это, далеко прорвавшись за рамки быта - к бытию, к поэтическому восприятию мира. Сложнее было художнику слова, но и тут Блок и Белый уже открывали неведомые поэтические дали. Художнику театра приходилось неизмеримо труднее: слишком велико было "сопротивление материала", казалось немыслимым выйти за рамки, контуры, указанные, очерченные самой природой - живой человеческой личностью на сцене. И не остудить при этом чувства актера. И не превратить его в марионетку.

Именно поэтому театр запаздывал. Весь первый период деятельности Художественного театра в сущности шли поиски новых приемов сценического реализма. Живая правда чеховского искусства, импрессионизм настроений давали не только опору, но и перспективу: "подводному течению" теперь предстояло расшириться до пределов, пока еще неведомых и недоступных человеческому разуму, проникнуть в подсознание. Отсюда было легко перейти за границу реального. И Станиславский подошел к этой границе, заглянул в область ирреального, но границы не переступил. Ибо цель его, "общая идея" его была не потусторонней, а все-таки, несмотря на всю свою высоту, земной. В сущности он стремился к поэтическому обобщению земного бытия, а не к признанию трансцендентной ценности потустороннего мира. Вот здесь, в этом главном пункте и начиналось его расхождение с символизмом.

Три одноактные пьесы Метерлинка были в этом смысле серьезным искушением. Автор прямо вел режиссера за грань реального: главным действующим лицом всех трех его маленьких пьес выступала Смерть. Над людьми навис неумолимый рок: Смерть шаг за шагом приближается к ним. Но люди слепы, они не чувствуют ее приближения, не слышат ее шагов. Как передать на сцене шаги Смерти? Метерлинк считал, что эта задача неподвластна актеру - живому существу. "Может быть, нужно полностью устранить со сцены живое существо*", - писал он, предназначая свои одноактные пьесы для театра марионеток.

*(М. Метерлинк. Пьесы. М., "Искусство", 1958, стр. 11.)

Станиславский захотел поставить эти пьесы в театре живого актера. Автор отнесся к этой идее скептически*. Ездивший к Метерлинку поэт К. Бальмонт не добился от него никаких существенных указаний для постановки, кроме подтверждения того, что они со Станиславским "уже выяснили сами". Разговоры на "языке вечности" с поэтом-переводчиком тоже не слишком многое открывали режиссеру: Бальмонт "говорил великолепно, почти вдохновенно. Я погружаюсь с его помощью в мрак смерти и пытаюсь заглянуть за порог вечности. Пока еще ни розовых, ни голубых чувств в своей душе не обретаю. Очевидно, необходимо какое-то опьянение. Не знаю только, к какому из средств прибегнуть: к женщине или к вину ... В бальмонтовском смысле, очевидно, первое средство действительнее**", - иронизирует Станиславский. Чувствует он только, что играть Метерлинка трудно и что нужно найти для него какой-то новый "тон***".

*(К. Д. Бальмонт сообщал Станиславскому из Парижа: "Он [Метерлинк] считает, например, почти невозможной постановку "Слепых"" (Музей МХАТ, архив, К. С, № 4905).)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 287.)

***("Пока не найду тона для Метерлинка - не могу успокоиться и овладеть своими мыслями", - пишет он М. П. Лилиной (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 304).)

Позже, работая над режиссерскими партитурами пьес*, он приходит к более определенной позиции. "Играть пьесу "вечно". Раз и навсегда!**" - записывает он и подчеркивает слова Бальмонта. В этих словах видится ему ключ к "Слепым", да и вообще к Метерлинку.

*(В архиве К. С. Музея МХАТ сохранились Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского пьес М. Метерлинка "Слепые", "Там внутри" и беглые замечания по тексту "Непрошенной" (1904).)

**(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр "Слепых".)

Человечество на пороге вечности - на краю могилы - так понимает Станиславский идею "Слепых". В режиссерском экземпляре он рисует грозную и величественную картину последнего дня мира: слепые люди теряют своего поводыря - веру (ее символизирует фигура мертвого пастора), и тогда среди векового леса, на краю обвала, смерть приближается к ним. Этой идее подчинено все: музыка, декорации, образы.

Станиславскому хотелось, чтобы спектакль начинался музыкальной прелюдией "при полной темноте" ("гасить в зале свет и на сцене тоже - все огни"). Именно музыка, с ее возвышенностью и отвлеченностью от "реального" - "хорошая камерная музыка подготавливает настроение", - помечает он, вспоминая чеховский совет. Пока невидимый для публики "оркестр играет (минут 5), - занавес неслышно и невидимо раздвигается, и по мере того, как звуки оркестра утихают - утихают к концу прелюдии, - свет на сцене усиливается, понемногу выясняя контуры декорации".

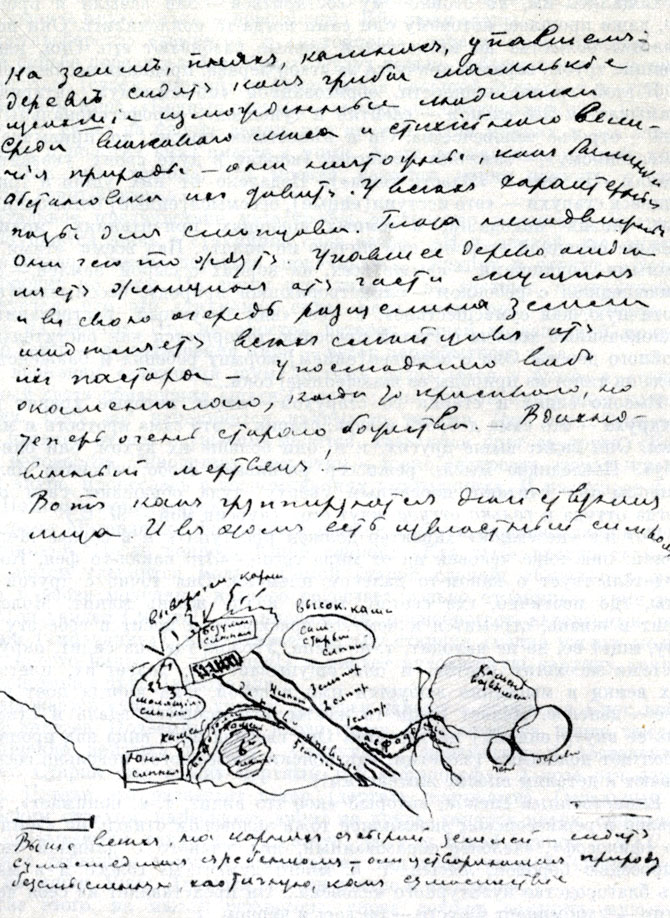

"Декорация представляет почти разрез земли, - пишет Станиславский (но позже последние три слова зачеркивает карандашом. - М. С.) - Земля на горе обсыпалась, образовалась впадина обвала, камни, земля, сучья, корни - все переплелось в один общий хаос. Над впадиной нависла земля, поддерживаемая корнями растущего векового леса. Видны только стволы его деревьев и изогнутые корни самых причудливых форм. Стволы фантастической] толщины. За этим возвышением почва и лес идут вниз к морю, по наклонной плоскости. Вдали видны море, темное, зловещее, - [и] верхушка старого дома с башенкой часовни. Это приют слепцов. Вдали, в море, виднеется маяк (символ науки, культуры). На земле, пнях, камнях, упавшем дереве сидят, как грибы, маленькие, иссохшие, изможденные людишки. Среди векового леса и стихийного величия природы - они ничтожны, как былинки".

Так развивает режиссер короткую ремарку пьесы: "старый-старый, первобытный северный лес под высоким звездным небом". И развивает как будто в согласии с автором ("О деревьях он [Метерлинк] согласился со мной, - уточняет Бальмонт, - что стволы должны быть огромными сравнительно с людьми и уходить ввысь, так что вершин их не видно*"). Но характерно, что фантазия его по-прежнему ищет опоры в подробностях натуралистического порядка и не желает переключаться в тот условно-отвлеченный план, которого требовала эстетика символизма.

*(Письмо от 21 мая 1904 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 4905.)

Зарисовывая и описывая в своем плане расположение действующих лиц, Станиславский хочет увидеть в их позах и группировке "известный символ". Упавшее дерево и расщелина земли отделяет слепцов от их "символа веры" - пастора (у него вид "окаменелого, когда-то красивого, но теперь очень старого божества. - Вдохновенный мертвец"). Люди резко разделены и противопоставлены друг другу. И здесь режиссер идет своим путем. Если у Метерлинка слепые едва отличаются друг от друга чуть заметными штрихами, характеры их не важны: все находятся во власти неизбежного стихийного Рока - Судьбы - Смерти, то Станиславский ощущает драматизм пьесы в ином. Истоки драматизма не в потусторонней силе, а в самих людях, потерявших веру. Убивает веру (пастора) не слепой рок, а живучая буржуазная пошлость. "Он умер больше всего от них, от их пошлости, которая и сгубила веру", - утверждает он, по-своему переосмысливая идею пьесы (курсив мой. - М.С.).

Он сажает 1-го, 2-го и 3-го слепорожденных за стволом дерева и дает им вполне конкретную, даже бытовую характеристику: "их противные, старческие пошлые лица только торчат из-за ствола. Точно они спрятались, притаились. - Они суетливы, нервны, все выходящее из обычных условий буден раздражает их, волнует, пугает. Любят домашний очаг и узкий буржуазный замкнутый кружок. Все осуждают, но сами не могут сделать многого. Без всякого принципа, для своей пользы и самоспасения готовы на всякие средства, рады идти за всяким без разбора, хотя бы за собакой, как в этой пьесе. Брюзжат, ворчат, поедом едят бедного пастора. Он умер больше всего от них, от их пошлости, которая и сгубила веру. Когда пастор был силен, - эти людишки первые восхищались им, но стоило ему состариться - они забыли и прокляли все, даже прошлое, которому они сами когда-то поклонялись. Они первые возводят божества на пьедестал и первые разбивают его. Они, как настоящие трусы, заранее прячутся за ствол дерева, предвидя несчастье".

'Слепые' (1904 г.), страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

К этой группе пошлости, обрисованной "по-земному", сатирически, примыкает и 5-й слепой - "лентяй и тунеядец", "профессиональный нищий - отребье человечества. Он и милостыню просит по привычке, по-ремесленному", - замечает режиссер (вполне в духе своих указаний по планам "На дне" и "Власти тьмы"). Недалеко от них ушли и три молящиеся старухи - "это исступл[енные], бессмысл[енные] богомолки. Всю цель жизни находящие в земных поклонах, причитаниях, молитвах. Дальше обрядной стороны они ничего не видят". Над всеми этими низменными людишками - "выше всех, на корнях с сырой землей, - сидит сумасшедшая с ребенком - олицетворяющая природу, бессмыслен[ную], хаотичную, как сумасшествие". У нее "вид безумный, растрепанный, - всклокоченные волосы с густой проседью топорщатся как растительность хвойного дерева. Она с остервен[ением] кормит ребенка и блаженствует, когда он тянет из природы ее жизн[енные] соки..."

Высоко сидят и старик со старухой - люди, которые хранят веру: "Старуха - это сама доброта и вера, старик - это сама кротость и мистицизм. Они сидят выше других, т. к. они больше их духом, они ближе к небу". Последнюю мысль режиссер развивает особо: "Всякое явление природы они считают посланным сверху, туда обращают свои очи и всегда оттуда и только оттуда ждут его" (курсив мой. - М. С.)

Тот же "неземной" характер должен проступить и в образе Молодой слепой; она тоже человек не от мира сего - "Это какая-то фея. Костюм свидетельствует о каком-то далеком племени. Она точно с другой планеты, где поэтично, где светло, тепло и где жизнь манит. Молода и верит в жизнь, стремится к чему-то красивому и носит в себе эту красоту, ищет ее, но не находит, т. к. слепа. Уголок, где она сидит, окружен кустами засохших цветов, и она ощупывает их, лелеет их, плетет из них венки и мысленно любуется ими и собой. Она иногда поет что-то свое - далекое. Делает какие-то жесты, стремящиеся вдаль и отвечающие ее внутреннему] настроению. Она свесила ноги вниз над пропастью и болтает ножками" (заметим, как поиски "неземного" невольно соскальзывают к деталям вполне житейским!).

Единственный слепой, который "кое-что видит, т. е. понимает", представлен в режиссерском экземпляре тоже человеком отнюдь не "земным": это "философ", "человек образованный, вид ученого с длинной темной с проседью бородой, лысый, т. к. много думает. В голосе и в манере есть благородство культурного человека... Он представляет из себя черное пятно - напоминает Фауста - он весь в черном..."

Как видим, и в расположении, и в характерах слепых режиссер ищет "известный символ". В каждой детали угадывается общая концепция: мир на краю пропасти. Он погибает от безверия. Нет веры на земле. Все земное погрязло в буржуазной пошлости. Вера выше, там, на небесах, на другой планете, где угодно, только не здесь. - Там жизнь, свет, тепло, красота. Можно только стремиться, тянуться туда, но увидеть, познать иную жизнь - невозможно. Ибо люди слепы.

Противоборство "земного" и "духовного" начала продолжается, но в этой борьбе победителей не будет. Будут только побежденные - не просто смертью (своей, личной), а Смертью (с большой буквы), т. е. грядущим концом мира. "Бедные слепые, - заключает Станиславский. - Они не знают, что висят на клочке земли, над кручей. Один момент, и вся землям осыпется и полетит вниз вместе с ними. А эта темная яма земной впадины! Как она страшна. Это могила, кажется, копни немного, и уже там ад и вечный огонь".

Фатальное предчувствие катастрофы постепенно нарастает. Вначале оно ощущается лишь в стихийной силе ветра: "Над землей все эпически величаво. Стволы деревьев, покачиваясь, скрипят и стонут. - Ветер тихо бродит по лесу. По звуку его, тихому, но густому, компактному, чувствуется, что это стихийная сила. Беда, если она разрастется и. выйдет из берегов. Это не простой ветерок нашей возделанной природы, это ветер - до сотворения мира - ветер первобытного леса..."

Со временем "зловещий шум листвы" разрастется в бурю, а "таинственный свет" обнаружит "шаги Смерти": "по бликам луны идут какие-то тучи. Весь лес наполняется какими-то тенями. Это идет Смерть". Люди пятятся от нее с ужасом, молятся, хватаются друг за друга. "Как вихрь водоворота ... пролетает стая птиц - точно воскресла старая жизнь и, как вихрь, пронеслась в воспоминаниях умирающих". И наступает финал: "Паника и конец мира".

В драме Метерлинка финальный приход Смерти сопровождается полной тишиной. После вопроса Юной слепой: "Кто вы?" наступает молчание, потом слышится мольба Самой старой слепой: "Сжальтесь над нами!" и снова молчание, которое разрезает только отчаянный крик ребенка (он увидел Смерть!). Станиславский пренебрегает авторскими ремарками ("молчание"), вычеркивает мольбу старухи (какие уж тут мольбы, их просто никто не услышит!) и рисует чудовищную картину конца мира поистине в духе Дантова ада.

Разражается "ужасный ураган. Деревья падают - ломаются. Снег, вой, шелест листьев. Подземный гул вроде грома. Свет меркнет, почти темно. Превращение пейзажа в зиму... Старуха ... задыхается и постепенно умирает. Старик уже лежит мертвый. 6-й ("философ") в позе отчаяния застыл. Платье его развевает ветер (дергать шнурками). Остальные с паническим страхом, карабкаясь др[уг] на друга, тянутся вверх, спотыкаются, скатываются, тянутся к Кр[асоте] (т. е. к Юной слепой. - М. С), которая с ребенком в руках доминирует над всей группой. Общие панические крики. Ужас. Темнота во всем театре и на сцене".

После этого, по мысли режиссера, снова должна вступить музыка, чтобы поднять еще выше "вселенское" звучание темы: "Занавес закрывается в темноте. Звуки на сцене понемногу смолкают. Ветер утихает, и пока еще не совсем утих - музыка, невидимая публике (которая все сидит в темноте), начинает играть музыкальное заключение. От чего-то бурного, как смерть, перейти в тихую, спокойную, величавую мелодию - грустную и спокойную, как будущая жизнь за порогом вечности.

Звуки затихают, замирают и на неразрешенном аккорде останавливаются. Занавес"... На аплодисменты не выходить".

Так, еще в 1904 году в творчество Станиславского входит тема "конца мира", тема грядущей гибели человечества, конфликт "духа" и "материи". Подсказанные не только Метерлинком, не только русской ?символистской поэзией (влияние Бальмонта здесь несомненно), но и вообще новыми исканиями искусства того времени (увлечение Врубелем начинается как раз в эту пору), идеи эти отвечали тревожным, смутным настроениям русской художественной интеллигенции начала века.

В годы общественного подъема, в обстановке забастовок, демонстраций, сходок, митингов, слухов о подготовке конституции, полицейских притеснений и репрессий каждый художник в России не мог не чувствовать грозного смысла и масштаба переживаемых событий. Они воспринимались как события катастрофические. Ощущение исторической значительности переломного момента в жизни России рождает тяготение от частного к общему, желание довести реальную картину мира до символического обобщения.

В творчестве Станиславского эта общая закономерность развития русского искусства сказалась в попытке прорваться за плотный слой натурального образа мира - к постижению скрытого за ним глубинного смысла. Хотелось отойти от злободневной остроты к философскому осознанию времени. Но современность вносила свои ноты тревоги, свои темы. Равновесие было утеряно. Движение к символу, требующее известной дистанции, отчуждения от предмета, затруднялось. Режиссер, чувствуя, что приемы символистского театра ему чужды, пробует подойти к Метерлинку с другой стороны.

Идеалистическая в своей основе, пессимистическая концепция пьесы невольно переосмысляется Станиславским по-своему. Он придает ей несомненный антибуржуазный характер, предлагает социальное объяснение конфликта, вводит остросовременные катастрофические мотивы.

Но там, где он хочет сохранить отвлеченность, чувствуется, что его идеи расходятся со стилистикой пьесы, мысль с образами. Стремясь придать "неземной" колорит фигурам, он испытывает заметную неуверенность. Словами подчеркивая нечто обобщенное ("олицетворяющая природу", "сама кротость и мистицизм", "ближе к небу", "точно с другой планеты"), он конкретными житейскими деталями тут же разрушает это "обобщение" (кормит ребенка, плетет венки, болтает ножками над пропастью и пр.). И потому его "фея" выглядит вполне "земной". По-своему толкуя пьесу, он не находит общего стилистического языка с автором: его наивная режиссерская символика на каждом шагу снимается реальными, плотскими характерами, условное "что" и натуральное "как" вступают в неразрешимое противоречие.

Словно ощущая это внутреннее противоречие своего замысла, Станиславский восполняет нехватку условности фантастикой сказочного характера (почти так, как это делал еще в "Потонувшем колоколе"). Именно с помощью фантастики, давая волю своему драматическому темпераменту, он и решает финальную сцену конца мира. Любопытно, что тем самым снимается противоречие условного и бытового начала. Фантасмагория "ада кромешного" не только выдерживает, но и предполагает рождение образов резко натуралистических (как дантовская сцена карабкающихся друг на друга, извивающихся и падающих в смертельных судорогах людей).

Образы эти, безусловно, выходили за пределы символистского театра с его эстетикой неподвижности, отрешенности от всего земного и плотского. Но Станиславскому именно они-то и были ближе. Здесь его органическая склонность к натуральному соприкасалась с "вечными и общими" целями. Недаром именно это свойственное его режиссуре соединение "документа" и "метафоры" он будет вскоре разрабатывать в своей "этапной" постановке - "Драме жизни", опять-таки в полном противоречии с эстетикой символизма.

Маленькие драмы Метерлинка были в этом плане только пробным шагом. Высказав общую идею "Слепых", увидев внешний образ спектакля, Станиславский достаточно смутно представлял себе, как конкретно это надо играть. Формула - "играть пьесу "вечно". Раз и навсегда" - оказалась на репетициях довольно загадочной для режиссера, а об актерах и говорить нечего. Обычная бытовая речь, к которой привыкли художественники, разумеется, не годилась. "Романтическая декламация" сразу тянула на риторический пафос, с которым сами же они вступили когда-то в бой. Оставалось "нечто среднее, значительность произношения, но не подчеркнутая*". Но как передать в этом "среднем" тоне - "вечное"? Над этой загадкой бились актеры на репетициях.

*(Совет Метерлинка, приведенный в цит. выше письме К. Бальмонта (Музей МХАТ, архив К. С., № 4905).)

Помогая Станиславскому, Немирович-Данченко тоже проводил пробы новых приемов сценической выразительности, о которых отчитывался ему в сентябре 1904 года: "Там, внутри" репетирую. Толпу приготовлю Вам двояко: общереальную (как и написано*), т. е. разные фигуры, будут они на сцене кто выше, кто ниже и будут принимать участие, - ну, словом, по обыкновению. И совсем иначе, по-метерлинковски. В последнем случае до конца пьесы она только успеет приблизиться и совсем не будет участвовать в финале. Просто с ухода старика ее видно, она движется, как медленно волнующееся море; вся медленно вправо, вся медленно влево, вся вправо, вся влево (немножко трудно, голова кружится). Так она двигается. При этом каждый тихо говорит "Отче наш", отчего происходит легкий ропот, и несколько человек тихо поют похоронную молитву... Признаться, мне реальная толпа изрядно надоела, оттого я это и придумал. Но, может быть, это никуда не годится**".

*(Надо полагать, в Режиссерском экземпляре К. С. Станиславского.)

**(Цит. по кн.: Л. Фрейдкина. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко, стр. 201- 202.)

Общая тенденция этих поисков была понятна - стремились отойти от "реальности", от привычной жизненной достоверности и в речи, и в действии, и в оформлении. Но к чему надо прийти - было далеко не ясно. Попытки найти новые, условные формы на первых порах оказывались поневоле компромиссными. Режиссер чаще всего прибегал к "материализации" символа, подчас довольно наивной. Об этом говорит планировка "Непрошенной", где "приход смерти" всякий раз иллюстрируется бликами - "зайчиками по стенам", тенями, тюлем, ниспадающим с потолка, "углами, точно крыльями... точно смерть притаилась на потолке у карниза и расправляет свои крылья, ожидая момента ринуться к умирающей*".

*(Режиссерская планировка К. С. Станиславского драмы М. Метерлинка "Непрошенная". Музей МХАТ, архив К. С.)

Смерть предстает здесь в облике обычного сказочного призрака со всеми присущими ему атрибутами, как-то: череп, скелет, покрытый длинным бесформенным тюлем, который тащится точно хвост "кометы*", и пр. Ранг мистики и апокалипсиса заметно снижается до уровня симпатичного домашнего домового, которым пугают детей.

*(Режиссерская планировка К. С. Станиславского драмы М. Метерлинка "Непрошенная". Музей МХАТ, архив К. С.)

Характерен в этом смысле и спор, разгоревшийся между Станиславским и одним из скульпторов "нового направления". Режиссер хотел заказать ему статую мертвого пастора для "Слепых". Просмотрев макеты, эскизы, выслушав план постановки, скульптор довольно грубо заявил режиссеру, что для его постановки нужна скульптура "из пакли*" и что Метерлинка нужно играть без всяких декораций, костюмов и скульптур. Позже, остынув от спора, Станиславский "почувствовал правду в его словах", и это обострило ощущение неясности и неудовлетворенности, которое сопутствовало репетициям метерлинковских пьес.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 278. (Первоначально этот случай был зафиксирован им в Записной книге в 1907-1908 гг.))

В результате театр показал "нечто среднее": отойдя от старого берега, не причалил, да и не мог причалить к новому. Символистскую условность он пытался заменить "утонченным и углубленным реализмом". Большим шагом для Станиславского был отказ от работы с художником В. Симовым (он не расставался с ним со времен Общества искусства п литературы). Был приглашен молодой петербургский художник В. Суреньянц, он сделал вполне реальные макеты всех трех пьес, допустив лишь некоторую примесь символики. Сохранившиеся в музее МХАТ макеты оформления всех драм Метерлинка отражают направление декорационных исканий. Все они велись в едином плане: делались попытки подчеркнуть символический смысл в реальной обстановке, освобожденной от излишней детализации.

Чрезмерная "символизация" отвергалась. Три варианта макета "Слепых" Суреньянца показывают, как постепенно от обычного дремучего леса пришли к сложной двухъярусной композиции (наверху высится мрачный, непроходимый лес; внизу извиваются обнаженные корни деревьев, как бы предваряя ход в преисподнюю), но затем от этой крайности вернулись в третьем варианте к простоте и строгости, освобожденной от быта: светлые прямые стволы деревьев уходят высоко в небо, сцену по диагонали пересекает упавшее дерево (которое разделит действующих лиц на две группы), в глубине открывается просвет, виднеется море, далекий маяк. Этот более светлый вариант и был утвержден.

'Слепые' (1904 г.), макет худ. В. Суреньянца

Два макета "Там, внутри" тоже обнаруживают развитие режиссерской мысли. Сначала строится вполне реальный дом с застекленной террасой второго этажа, а вокруг него сад с надворными постройками. В утвержденном макете лишние детали убраны, зато подчеркнуты главные. Окна террасы заметно увеличены и выдвинуты вперед - так, чтобы создать ощущение "сцены на сцене"; "там, внутри", за ярко освещенными окнами, будет протекать безмолвная жизнь семьи, еще не знающей о том, что произошло несчастье - утонула старшая дочь. Люди, принесшие весть о смерти, скрыты пока за низкой каменной оградой. Они притулились там и наблюдают из темноты за семейной пантомимой, боясь разрушить ее, - и разрушают.

Итак, поиски новых форм начались у Станиславского на первом метерлинковском спектакле - еще до сближения с Мейерхольдом и независимо от его влияния. И начались они по сути в полном согласии с Немировичем-Данченко, который в это время тоже чувствовал необходимость "выбиться из приедающегося реализма" и найти новый "поэтический тон*". Разногласия вспыхнули снова - после неуспеха метерлинковского спектакля, которым 2 октября 1904 года был открыт новый сезон.

*("Исторический архив", 1962, № 2, стр. 23.)

Спектакль, действительно, не был ни понят, ни принят зрителями. "Я не помню другого случая, - писал критик Сергей Глаголь, - где царило бы в театре такое полное непонимание друг друга, такая яркая дисгармония между зрителями и сценой*". Единодушное мнение рецензентов разного толка сводилось к тому, что маленькие драмы Метерлинка вовсе не предназначены для сцены, что их потаенный философский смысл может быть воспринят по-настоящему только в чтении или в крайнем случае передай "бесплотной, безобразной" музыкой. Театр же, "по самой своей природе материальный, реальный, с тяжеловесным механизмом из живых людей и декораций, ...способен не помогать, но вредить такой драме**".

*(С. Глаголь. Метерлинк на сцене Художественного театра. - "Русское слово". 18 октября 1904 г.)

**(-Ф. -[Н. Е. Эфрос]. К открытию. - "Новости дня", 2 октября 1904 г.)

Для доказательства дружно ссылались на самого Мэтерлинка. Цитировали его книгу "Double Jardin", утверждая, что "никакими сценическими эффектами" не сообщить метерлинковским "проникновениям в смутные тайники человеческого сознания... главного, чего в них нет, - сценического действия*". "Бездейственные пьесы Метерлинка трудно мирятся с подвижностью сцены". И потому "грубое прикосновение театра разрушило воздушный замок воображения**".

*(К. 0.[К. Н. Орлов]. В Художественном театре. - "Русское слово", 3(16) октября 1904 г.)

**(Ю. А.[Ю. Азаровский]. Метерлинк на сцене. - "Современное искусство", 1904, № 11, стр. 277.)

Но ведь с проблемой "бездейственности" современной драмы Станиславский встречался не впервые. И на чеховском материале ему уже удалось гениально ее разрешить, заменив внешнее действие внутренним. Значит теперь, когда уже были открыты законы "подводного течения", загадка Метерлинка не сводилась к невозможности "изобразить драму - без действий и событий*", - как утверждали рецензенты.

*(Ив. Иванов. Метерлинк и его "символизм" в Художественном театре. - "Русская правда", 13 октября 1904 г.)

Мысль Метерлинка о "трагическом в повседневности", о том, что "есть тысячи и тысячи законов, более могущественных и более достойных поклонения, чем законы страсти", была близка чеховскому искусству MXT. "...Мне случалось думать, - писал Метерлинк, - что этот неподвижный в своем кресле старик (главный персонаж "Непрошенной". - М. С.) живет поистине жизнью более глубокой, более человечной и более общей, чем влюбленный, удавливающий свою любовницу, полководец, одерживающий победу, или муж, мстящий за свою честь...*". Легко заметить, что Метерлинк сближается в этих раздумьях с тем представлением о сценичности, которое раскрыл Станиславскому Чехов.

*(М. Метерлинк. Трагическое в повседневности. - Поли. собр. соч., т. 1. М., 1907, стр. 2.)

Различие было в ином, и гораздо более существенном. Как бы идя дальше по "чеховской" стезе, углубляя и утончая драматизм духовной жизни человека, Метерлинк уводит истоки его в потусторонний мир. Б связи с этим его "подводное течение" наполняется совершенно иным, нечеховским содержанием: здесь властвуют невидимые, сверхъестественные силы. Человек бессилен перед неизбежным, непреодолимым. Слепыми, "ничтожными, слабыми, трепещущими, пассивно задумчивыми существами" правит Смерть - "равнодушная, неумолимая и тоже слепая*". Глубокий пессимизм этой мистической концепции Станиславский разделить не мог. Как ни стремился он "погрузиться... во мрак смерти и... заглянуть за порог вечности", все-таки цель его оставалась земной и человечной, а взгляд не затуманивался обреченностью фатализма.

*(М. Метерлинк. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 3.)

'Там, внутри' (1904 г.), макет худ. В. Суреньянца

"Не смерть, но слепота, как иносказание, была поставлена в красный угол" - так точно сформулировал мысль спектакля Н. Эфрос*. И оказался безусловно прав: вся режиссерская работа (особенно в "Слепых") была устремлена на поиски земных истоков драматизма. Эсхатологические мотивы Станиславский выводил из жизненных, людских, а не роковых, неведомых причин (конец мира приходит по вине пошлых слепых людишек, погрязших в "материальном" и убивших тем самым "веру" - высокое "духовное" начало жизни). Метерлинковская тема решалась в чеховском ключе: не смерть, но пошлость выступала врагом человечества.

*(-Ф. -[Я. Е. Эфрос]. Спектакль Метерлинка. - "Новости дня", 3 (16) октября 1904 г.)

Надо полагать, что на репетициях мрачный мистический колорит "Слепых" был еще более затушеван. Об этом свидетельствует тот же H. Эфрос: ""Слепых" театр значительно транспонировал из минора в мажор, - пишет он. - У Метерлинка непроглядное уныние и тоска. "Слепых" писал мрачный мистик-фаталист. В жизни одно правда - смерть. В Художественном театре, особенно в финале, пьеса звучала почти гимном свету, смелому порыву вперед, к гордому будущему, к победе над всякою тьмою*".

*("Новости дня", 3 (16) октября 1904 г.)

Возможно, что H. Эфрос несколько увлекся в своем описании спектакля, который другие рецензенты вовсе не восприняли столь оптимистично. Тем не менее и в других статьях встречаются указания на то, что театр снял ощущение "жути" на сцене, усилил свет маяка, "приземлил" Метерлинка, сделал его "суровее и героичнее*". Словом, расхождение с автором было слишком явное.

*(Exter (А. И. Введенский). Театральная хроника. - "Московские ведомости", И октября 1904 г.)

Спектакль посеял не только споры и непонимание, "холод и равнодушие" в зале, но и горечь неудовлетворенности в душе режиссера. Отойдя от автора, внутренне полемизируя с ним, он не ощутил своей собственной ясной и сильной художественной концепции, проведенной через все компоненты спектакля. Не разгадав сценической "загадки" Метерлинка, он остановился на компромиссном решении, что породило непреодолимую художественную эклектику.

Меньше всего это сказалось на внешней, декорационной стороне спектакля. Тут режиссеру удалось главное: на сцене возникала картина не бытовая, но обобщенная, как бы увиденная с птичьего полета. Подтверждение тому мы находим в письме Инессы Арманд. "Была в театре, видела "Слепых" и т. д., - пишет она в октябре 1904 года. - Первые производят потрясающее впечатление: в театре совсем темно, играет музыка, тихая, отдаленная, грустная; на сцене тоже темно, так что зритель совершенно не замечает, как занавес распахивается. И вот в окружающей [темноте] перед тобой вдруг начинает что-то оформливаться, что - не сразу разбираешь, наконец, начинаешь различать лес, большие деревья лежат на земле, между ними есть что-то еще, разбираешь, наконец, что это люди! Получается такое впечатление, что с вышины прилетаешь на землю, впечатление очень сильное*". Как видим, восприятие зрителя довольно точно соответствовало режиссерскому замыслу.

*(И. Ф. Арманд - А. Е. Арманду из Москвы на Дальний Восток, октябрь 1904 г. - "Новый мир", 1970, № 6, стр. 199.)

Труднее всего пришлось актерам. "Нового тона" для Метерлинка найдено не было. Недаром И. Арманд заключает свой отзыв так: "Сыграно, в общем, слабовато. Они до таких вещей еще не доросли*". Другие современники свидетельствовали о полной разобщенности в игре, о распадении ансамбля. "Они играли смешанно, и это хуже всего, - писал Ю. Азаровский, -... будничная манера и голос г. г. Москвина и Бурджалова (в "Слепых". - М. С.) составляли диссонанс с проникновенным и торжественным голосом г-жи Савицкой**". "В "Непрошенной" г.г. Лужский и Леонидов... вели свои роли в линии решительного реализма, а г. Качалов, наоборот, в линии чистой мистики***".

*(И. Ф. Арманд - А. Е. Арманду из Москвы на Дальний Восток, октябрь 1904 г. - "Новый мир", 1970, № 6, стр. 199.)

**(Ю. А.[Ю. Азаровский]. Метерлинк на сцене. - "Современное искусство", 1904, № 11, стр. 280.)

***(Exter (А. И. Введенский). Цит. выше статья.)

Примечательно, что некоторый успех выпал только на долю третьей пьесы: "Стало теплее, когда труппа показала в рамке очаровательной декорации трагическую пантомиму "Там, внутри*"". Скорее всего секрет крылся именно в пантомимичности решения "сцены на сцене", что легче согласовывалось с условностью пьесы.

*(Ю. Азаровский. Цит. выше статья, стр. 281.)

Итак, пантомима, декорации, музыка, свет, сценические эффекты - все шло более или менее послушно в руки режиссера при его поисках новых форм. Но актер, его живая речь оставались неподвластны. Неужели действительно Метерлинк был прав, когда предназначал свои пьесы только для кукольного или музыкального театра? Станиславский никак не хотел с этим мириться.

"Боже мой, - сокрушался он, -...да неужели мы, артисты сцены, обречены, из-за материальности своего тела, вечно служить и передавать только грубореальное? Неужели мы не призваны идти далее того, что в свое время делали (правда, превосходно) наши реалисты в живописи? Неужели мы только "передвижники" в сценическом искусстве?*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 280.)

Проблема "отрешения от материи" возникала перед ним неразгаданной философской и художественной проблемой современного театрального искусства. Метерлинковский спектакль воочию подтвердил это. Станиславский пробовал отыскать ключ к ней с помощью смежных искусств - живописи, скульптуры, музыки. Он убеждался, что волновавшая его идея создания новой актерской техники легче решалась в музыке и скульптуре, в балете и опере. Искусство Тальони, Павловой, Шаляпина способно было, "отрешаясь от материальности тела", подниматься до "выражения "отвлеченного", возвышенного, благородного*". Драматическому актеру гораздо труднее преодолеть "сопротивление материала": уходя от натуральности, быта, он неминуемо попадает в "оперный" штамп, в декламацию.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 280.)

"...Причина не в том, что наше тело материально, - приходил к выводу Станиславский, - а в том, что оно не разработано, не гибко, не выразительно. Оно приспособлено к требованиям мещанской повседневной жизни, к выражению будничных чувств. Для сценической же передачи обобщенных или возвышенных переживаний поэта существует у актеров целый специальный ассортимент заношенных штампов с воздеванием рук, с распростертыми дланями и перстами, с театральным восседанием, с театральным шествованием вместо походки и проч... Можно ли этими вульгарными формами передавать сверхсознательное, возвышенное, благородное из жизни человеческого духа - то, чем хорош и глубок Врубель, Метерлинк, Ибсен?*"

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 279.)

Значит все дело в том, чтобы, миновав эти актерские Сциллу и Харибду - штампы и натурализм, - суметь разбудить "сверхсознание", которое одно только может поднять актера к "вечному и общему", к обобщенному и возвышенному.

Вот внутренний смысл того периода в исканиях Станиславского, который он не совсем справедливо определяет как "новое ради нового", когда "новое становится самоцелью*". Цель, как видим, была поставлена достаточно высокая и непреходящая.

* (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 278. )

Но как, чем разбудить в актере его "сверхсознание"? Это по-прежнему было неясно режиссеру. Чувствовал он только, что его надо выращивать естественно, постепенно поднимая натуральное до возвышенного. От Метерлинка он перешел к Ибсену, продолжив свои поиски в постановке "Привидений". Переход этот был словно бы указан самим Метерлинком, который в предисловии к своим пьесам специально выделил "Призраки" ("Привидения") как драму, где человеческими судьбами распоряжается "непостижимое, сверхчеловеческое, бесконечное", "где в буржуазном салоне, ослепляя и подавляя действующих лиц, открывается одна из самых ужасных тайн человеческой судьбы... - влияние грозного закона справедливости или, как мы с ужасом начинаем подозревать, скорее закона несправедливости, - закона наследственности...*"

*(М. Метерлинк. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 9.)

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'