"Дети солнца"

В эти дни Станиславский не мог не принимать близко к сердцу все то, что делалось в стране, и потому испытывал острую потребность "отозваться на общественные настроения". Но его гражданская и художественная позиция все-таки существенно расходилась с позицией Горького. Это не замедлило сказаться в работе над новой горьковской пьесой.

Над партитурой "Детей солнца" Станиславский вел работу параллельно с "Драмой жизни" К. Гамсуна. Тематически и идейно эти постановки оказываются для него тесно связанными. Дело в том, что и на горьковском и на гамсуновском материале Станиславский вновь прикоснулся к дорогой ему "штокмановской" теме своего творчества. Протасов и Карено возникли перед ним как разные вариации одной и той же благородной, интеллигентной, одухотворенной личности, черты которой, близкие самому Станиславскому, проступали раньше и в его Штокмане, и в Астрове, и в Вершинине. Теперь одиночество Штокмана (которое было "одиночеством Станиславского*") разрывается жизнью, стихией народного восстания.

*("...Одиночество Штокмана было одиночеством Станиславского. В то время он был одинок в искусстве. Он мало видел сочувствия и поддержки и много издевательств, но он не уступал и смело, как доктор Штокман, ломал старые театральные устои, боролся с театральными штампами". Из воспоминаний Л. М. Леонидова. - В сб. "О Станиславском". М., ВТО, 1948, стр. 272.)

Так предстает перед Станиславским мучительная для всех современных ему художников проблема интеллигенции и народа, интеллигенции и революции. И поворачивается как проблема глубоко личная. Горький не случайно написал "Детей солнца" вскоре после "Дачников", отвергнутых Художественным театром. "Дети солнца" в какой-то мере отражают внутренний спор писателя с театром, и можно предположить, что образ Протасова рождался у Горького под некоторым влиянием личности Станиславского. Мотивы пьесы были автобиографичны для режиссера не менее, а, может быть, даже более, чем для писателя. И не случайно так остро и по-разному каждый из них чувствовал и решал центральную ее проблематику.

Известно, что еще в 1903 году Горький задумал написать вместе с Л. Андреевым пьесу под названием "Астроном" о "человеке, живущем жизнью всей вселенной среди нищенски серой обыденщины. За это, - говорил Горький, - его треснут в 4-м акте телескопом по башке*". Но из общего замысла родились две противоположные, полемизирующие друг с другом пьесы - "Дети солнца" и "К звездам". У Горького "тревожное ощущение" разрыва интеллигенции с народом в пору написания пьесы осветилось предчувствием катастрофы. Поэтому он и высмеял прекраснодушного ученого Протасова, обращенного лицом "к солнцу" и не замечающего "тяжелой, нечеловеческой жизни" народа. Л. Андреев, напротив, отстаивал право великого ученого Терновского, устремленного "к звездам", занятого космическими проблемами, парить над "низменной землей", презирать "суету" политической злободневности. Он так и не смог треснуть своего астронома "телескопом по башке**".

*(М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28, стр. 292-293.)

**(См. об этом в кн.: Ю. Юзовский. Максим Горький и его драматургия. М. 1959 стр. 370-373.)

Станиславский тоже не стал осуждать прекраснодушного аполитичного ученого. Хотя ему не чужды были тревоги современности, право такого человека, как Протасов, заниматься "высшими материями", окружив себя стеклянным колпаком науки, для него не подлежало сомнению. В лучшем случае режиссер мог лишь сочувственно улыбнуться, наблюдая чудачества этого большого ребенка, чистого и трогательного в х;воем донкихотстве. Ведь такой человек не от мира сего, чудак и Дон-Кихот, был ему самому близок. В пьесе Горького он представляется ему пророком, проповедником, почти мессией.

Монолог Протасова о силе науки, открывающей чудесные тайны жизни, о человеке, который "будет владыкой всего", кажется Станиславскому необычайно важным. "Одно из самых сильных мест в роли, - пишет он в своем режиссерском экземпляре. - Неожиданно вырастает большая и интересная фигура. Теперь и его работы с белком кажутся нужными и важными... Пр[отасов] кажется теперь пророком, взошедшим на кафедру и с высоты ее проповедующим ученикам*". А восторженные слова Протасова о людях - "детях солнца", которые "победят темный страх смерти" и познают смысл бытия, вызывают "общий экстаз".

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского пьесы М. Горького "Дети солнца" (1905, август - сентябрь). Музей МХАТ, архив К. С., № 30.)

Как видим, Станиславский согласен скорее с Л. Андреевым, чем с Горьким. Впрочем, одно довольно существенное обстоятельство отличает его позицию от позиции автора "К звездам". Л. Андреев, утверждая принцип невмешательства ученого в политическую жизнь (даже тогда, когда сына бросают в тюрьму), решает эту проблему в умозрительном, абстрактно-теоретическом, философическом плане. Станиславскому сухой рационализм противопоказан. Как всегда, он не может оторваться от той реальной жизни, где идет дождь, а потом проглядывает солнце, хочет услышать, что на кухне рубят котлеты, а с улицы - крик разносчика,, продающего капусту.

Здесь, в этой "провинциальной тишине", зреют трагические противоречия, по-чеховски поднимающиеся из быта до символа. И Станиславский не обходит их, не смягчает. Напротив, теперь, когда в России началась революция, социальная острота этих противоречий для него отзывается личной болью. Предчувствуя катастрофу, которая грозит интеллигенции за отрыв от народа, Станиславский еще не ощущает справедливости этого "возмездия", в отличие от Блока и Брюсова, еще не в силах "встретить приветственным гимном" "грядущих гуннов". Он останавливается,, беспомощный и растерянный, отмахиваясь от катастрофы "носовым платком".

Трагическое противоречие между "человеком, живущим жизнью всей вселенной", и "нищенски серой обыденщиной" Станиславский отчетливо и напряженно раскрывает на страницах режиссерского экземпляра. Чтобы заметнее подчеркнуть этот контраст, он погружает всю пьесу в плотный, почти натуралистический быт. Совсем в духе своих прежних постановок он рисует атмосферу вокруг старого "барского дома, попавшего в руки кулака". Снова возникает исконно чеховский мотив, но в несколько иной тональности.

Резко (гораздо резче, чем в "Трех сестрах" и "Вишневом саде") противопоставляет режиссер бытовую, грубую, животную жизнь вне дома и печальную, лирически утонченную жизнь там, внутри. Снова перед нами тот разрыв материального и духовного начала, который тревожил ум Станиславского в эти годы. В финале первого акта в полутемной гостиной слышен "тихий сдавленный плач Елены, уткнувшейся в угол дивана", да беспомощный голос Протасова, ничего вокруг не замечающего, кроме своей пробирки с кислотой. - "Почему она раскислилась?" А в это время "на дворе - гармоника, пьяный голос Егора или Трошина подпевает. Голос Ром[ана] - дико ревет - хохочет, да какая-то баба подтягивает ему и тоже заливается своим диким животным смехом". Звуки со двора пока еще едва доносятся, но, как бы предвещая будущую сцену холерного бунта, "в окнах передней и зимнего сада вспыхивают летние зарницы".

Во втором акте "животный" быт вокруг дома разрастается, словно разбухает. Станиславский вводит сюда массу бытовых подробностей, звуков, проходов, сцен, каждую разрабатывая любовно, со вкусом, с охотой. Утренняя готовка и уборка в разгаре: "Утро. Солнце. Время до завтрака. Вдали, в кухне рубят котлеты, готовится обед или завтрак... Роман с мальчишкой моет дрожки с приподнятыми оглоблями". Выбивают ковры, выколачивают перину, чистят пальто и пр. "У сарая протянута веревка с бельем. У ворот собашник и на цепи живая собака гремит цепью. Сзади во дворе выведена кляча, которую осматривают Чепурной и Назар... [Проходит] кухарка с помоями... у балкона стоит жаровня для варения... Антоновна варит варенье. Проходящие пальцами пробуют варенье".

Станиславский детально описывает, как слесарничает Егор, плотничает Роман, и словно бы рисует вполне мирную будничную картину. Но если представить, что их "медвежья, топорная работа" послужит контрастным фоном для тихой, "лирической", "грустной", "полной значения" сцены Лизы и Чепурного, когда "за каждым словом подразумеваются их затаенные скрытые мысли" и когда "всякое его грубое слово приводит [ее] в отчаяние и волнует", то замысел режиссера становится ясен. Уже здесь готовится настроение Лизы для взрыва, когда она закричит: "Вы все - слепые!.. Среди миллионов растет ненависть... Однажды их злоба обрушится на вас..." И хотя Протасов успокаивает сестру, подбадривая себя и всех высокими речами о "детях солнца", в комнату вдруг врывается кухарка Авдотья, бегущая от пьяного мужа - "Убивает!" И этот резкий диссонанс как бы подтверждает правоту Лизы. "Авд[отья] истерзанная, - помечает Станиславский. - Вид ужасный - как у зверя". - "Ты лгал, Павел! - бьется в истерике Лиза. - Ничего не будет... Жизнь полна зверей!.."

Так нагнетается взрывчатая атмосфера и готовится финальная, "народная сцена" холерного бунта. Станиславский разрабатывает ее чрезвычайно подробно. Он дает зрителю услышать сначала лишь "отдален[ное] ворчание грома", которое все приближается, далекие крики и потом "вдруг, дов[ольно] близко, сразу начинаются] крики: "держи", "ага", "стой", "не уйдешь" (это озверевшая толпа преследует доктора как "виновника" холерной заразы. - М. С). Крик доктора: "Помогите". Резкий и неоднокр[атный] звонок и отчаян[ный] стук о жел[езное] кольцо у калитки... Шаги толпы ближе. Раздаются свистки (в кулаки). Слышны отд[ельные] крики. Бледн[ый] доктор показывается на заборе. Летят камни через забор. Доктор окровавлен, бледен, в изодран [ном] белом докторском халате".

Затем режиссер детально показывает, как проламывают ворота поленом и кирпичами, бьют стекла, "летят камни, куски дерева, чей-то картуз", как "шутники" врываются во двор, учиняя глумление над Протасовым ("-Химик! Тоже народ травит!"), а он беспомощно отмахивается от них носовым платком. Сцена, как известно, кончается тем, что жена Протасова Елена стреляет в "бунтовщиков" из револьвера, а дворник Роман методично бьет всех подряд доской по головам. И хотя всюду режиссер именует бунтовщиков "шутниками", сцена эта звучит у него совсем не шуточно.

По экспозиции Станиславского в августе 1905 года репетиции вели сначала оба режиссера вместе, затем в сентябре работал какое-то время один Немирович-Данченко. На некоторых репетициях присутствовал и Горький. Отдельные детали, предложенные Станиславским, изменялись: Горький возражал против чрезмерного груза бытовых подробностей (против того, например, чтобы Протасов, как предлагал Станиславский, опрыскивал из пульверизатора Елену, побывавшую у холерных больных). Но главное, что было достигнуто на последних репетициях (уже снова с участием Станиславского), - это ярко комедийное звучание сцены "бунта".

Немирович-Данченко свидетельствует, что на генеральной репетиции эта сцена "шла под сплошной хохот публики*", т. е. в том ключе, в каком она и была задумана Горьким. Однако на премьере, состоявшейся 24 октября, произошло нечто неожиданное. Напряженная атмосфера всеобщей забастовки в стране, тревожные слухи о том, что черносотенцы собираются на спектакле совершить нападение на "врага отечества" - Горького и на МХТ за его "левизну", наэлектризовали зрительный зал. И когда в финале на сцену вломилась толпа "шутников", - их приняли за черносотенцев, прорвавшихся в театр. В зале поднялась паника, занавес пришлось закрыть. Так неожиданно политические события смешались со сценическими, жизнь ворвалась в театр.

*(М. Рогачевский. Художественный театр в эпоху первой русской революции. - В сб. "Первая русская революция и театр". М., "Искусство", 1956, стр. 120)

Конечно, случай был трагикомическим. Тем не менее Немирович-Данченко счел нужным на следующий день после премьеры специально прорепетировать сцену "бунта", "чтобы смягчить ее*". Театр не желал ввязываться в "политику". Случай с "Детьми солнца" лишь подкрепил решение театра уехать теперь - когда реакция перешла в наступление - из России на длительные гастроли за границу.

*(Из записной тетради Вл. И. Немировича-Данченко. 1905-1906 гг. Цит. по кн.: Л. Фрейдкина. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко. М., "Искусство", 1968, стр. 216.)

От роли Протасова, внутренне ему близкой, Станиславский должен был отказаться - слишком занят был постановкой - и жалел об этом. Впрочем, передав роль В. Качалову, он не расстался со своим героем. Он продолжал изучать "протасовскую" тему на другом материале. Сначала параллельно с "Детьми солнца" в течение долгих полутора лет, он увлеченно трудится над "Драмой жизни" К. Гамсуна*, считая и тогда и много лет спустя эту свою работу этапной и новаторской. "Это революция в искусстве, - писал он в июле 1905 года А. М. Горькому, задумывая постановку. - Пусть она не будет принята публикой, но она заставит о себе много говорить и даст театру ощутить новые свои шаги вперед**".

*(Спектакль был показан только 8 февраля 1907 г.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 323.)

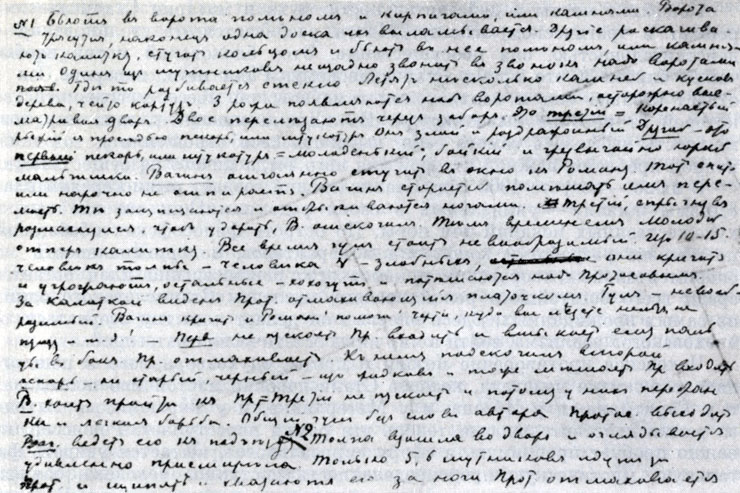

'Дети солнца' (1905 r.), страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'