"Драма жизни" (замысел)

В "Драме жизни" "штокмано-протасовская" тема - столкновение идеалиста-ученого с грубым миром материальности - возникала перед Станиславским уже "очищенной" от политики. Гамсун давал ему как бы общечеловеческий вариант той же темы. Что произойдет, если герой-идеалист попробует спуститься на землю? Под таким углом зрения рассматривает режиссер драму Карено - этого "сына доктора Стокмана", как его назвал Г. В. Плеханов.

Конфликт мечты и действительности, духа и материи Станиславский решает в трагическом аспекте. Мечта разбивается от столкновения с действительностью, она неосуществима. Этот блоковский мотив необычайно близок в это время Станиславскому. Ради него, наверное, он и отдает столько сил и вдохновения гамсуновской пьесе, несовершенство которой от него не было скрыто. Но "Драма жизни" давала ему возможность высказать самого себя, выразить свое отношение к той жизненной проблеме, важней которой для него тогда ничего не существовало.

В июле - августе 1905 года Станиславский создает режиссерский план "Драмы жизни" - уникальный в своем роде памятник его идейных а художественных исканий той поры. По остроте философских обобщений, по новизне разработки конфликта и характеров, по оригинальности экспериментальных творческих приемов этот режиссерский план остается среди всего богатейшего режиссерского наследия Станиславского одним из самых неожиданных. Здесь впервые он делает попытку оторваться от "чеховского" реализма, войти в мир иных эстетических категорий.

Чеховское противоречие поэзии и прозы, одухотворенного и пошлого начала в жизни человека, которое Станиславский настойчиво исследовал и у Гауптмана, и у Ибсена, и у Метерлинка, и у Горького, не выходя за рамки действительности, теперь эти рамки переступает. Режиссер отважно пробует проникнуть в сферу "ирреального", пытается увидеть фатальную, мистическую предопределенность поступков человека, зависящих от воли рока, от власти потусторонних, таинственных сил. В связи с этим духовное начало наделяется чертами бесплотности, призрачности, молитвенной неподвижности, получает форму окаменелости, барельефности. А начало "земное" режиссер предлагает играть по контрасту с первым - "резко, цинично, вульгарно". Греховный соблазн облекает дьявольской змеиной вкрадчивостью. Хочет, чтобы серые людишки копошились в земной жизни, как в большом муравейнике. Противоборство двух начал - возвышенного и низменного, идеального и реального - и порождает гамсуновскую драму жизни.

Как же раскрывает режиссер трагедию идеалиста, спустившегося на землю? В первом акте ему видится высокое "парение" идеала. "Величавая тишина" царит в горах. Плавно парят орлы. "Оч[ень] далеко слышен рожок пастуха, играющий что-то меланхолическое*". "Косые лучи солнца" резко обозначают "контуры гор и скал". Высоко в горах, над грудами камней, дикими уступами, полуобвалившимися туннелями, извивающимися тропинками и отвесными водопадами, раздается "восторженный - почти детский, экзальтированный голос" и появляется на самой круче Карено. Он "почти вылетает на сцену с самой высоты горы". Из-под его ног "сыпятся камни", катятся вниз, "ударяясь о скалы, звук все ниже и ниже, дальше и дальше. Наконец, он замирает..."

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского пьесы К. Гамсуна "Драма жизни" (1905, июль - август). Музей МХАТ, архив К. С.)

Карено "весь не от мира сего. Все время кажется, что вот-вот Карено отделится от земли и вспорхнет, как орел, кверху. Он любит возвышенные места. Его тянет кверху. Стоя на большой высоте и на краю обрыва, он чувствует себя в своей сфере. Взор его всегда устремлен кверху...

В эти восторженные] минуты тяготения к небу - лицо его становится просветленным. Ясная улыбка озаряет его бледное лицо с красивыми очертаниями и полуседыми, длинными кудрями, спускающимися на плечи. У него странный, необычный вид и такой же костюм. Общий вид его худой, но стройной фигуры, его манеры - поразит[ельно] напоминают семинариста или чудака-ученого, но милого, обаятельного, полуребенка вроде Штокмана. Он, как и последний, бывает смешон, но мил. Всегда обаятелен".

Вместе с Карено появляется его антипод - "совсем реальное лицо" - Отерман, олицетворение буржуазного, земного, материального начала. Кажется, это всего-навсего "добродушный, веселый, шутливый и приветливый буржуа", он прост, мил, но "terre a terre". Взбираясь в горы, "он запыхался, вспотел" (по контрасту с Карено, который "никогда не потеет, точно в нем нет плоти, а один дух").

Столкновение этих двух начал - земного и духовного - пока никак не подчеркнуто. Напротив, Отерман "любит Кар[ено] и в 1-м акте относится к нему хорошо, как к ребенку, снисходительно". Более того, он готов помочь Карено в его фантастических научных планах (в целесообразность которых, впрочем, "совершенно не верит"), И даже великодушно предоставляет свою землю, чтобы построить в горах стеклянную башню для Карено, который пишет книгу о высшей Справедливости.

Но как только Карено встречается с "реальными вопросами" (кто напечатает такую книгу?), - он сразу сникает, его "восторженная ребячливая радость" гаснет. "Он так же быстро может воспрянуть и занестись мысленно за облака, как и увянуть, когда его спустят на землю н он столкнется с жизнен[ными], реальными вопросами, кот[орые] его угнетают. Тогда он вянет, как орхидея, съеживается и становится беспомощным и жалким ребенком. Эти переходы в нем происходят с большой быстротой и легкостью".

Его поддержали, выход найден - и Карено "сразу опять воспрянул, ожил, точно опять приросли к нему крылья. Он вскочил, и опять свет заходящ[его] солнца обливает его светящийся зонтик*. Он обращается издали к выходящ[ей] из туннеля Терезите экспансивно, прижимает руки к груди, чуть не прыгает от счастья".

*(Станиславский предлагал в этой сцене попробовать эффект с прозрачным зонтиком, который "окружал бы точно сияпнем" Карено или придавал бы его силуэту "призрачность".)

Дочь Отермана - Терезита - не случайно появляется из туннеля: "черная, с тянущимся за нею шарфом, точно хвостом... она красива и фатальна, точно змея, выползающая из своей норы. Взошла и остановилась у самого входа, пожирая любовно светлый, призрачный образ Карено". Терезита - искушение для Карено, она - то земное, греховное начало, от которого он так далек. И, действительно, вначале он почти не замечает Терезиты. Но что-то таинственное уже предвещает неизбежность будущей драмы.

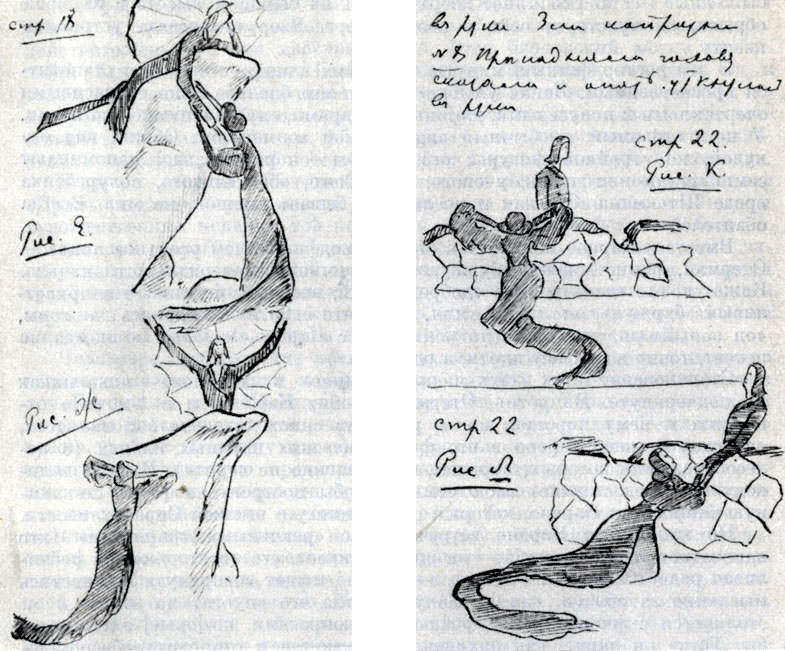

Рисунки К. С. Станиславского из режиссерского экземпляра 'Драмы жизни' (1905 г.)

Разрезая лирическую сцену, вереницей идут музыканты - "понурые, тощие, усталые, бледные - прозрачные лица", они "ступают медленно, фатально. Двигаются как сама жизнь, время или рок - вечно и неизбежно". От дома к дому тянутся они на север. Отерман их останавливает: на севере - эпидемия холеры. "Музыканты остановились. Точно приведения, бессмысленно] и безжизненно...

Все это в мистическом тоне пьесы, - замечает Станиславский, - (в ней 2 тона постоянно смешиваются - реальный и мистический], - последний играть величаво и спокойно, как богослужение)".

Они все равно пойдут, это неизбежно (у них - семьи, их надо кормить), хотя, быть может, понесут с собой холеру - смерть. Музыканты "тяжело вздыхают - точно последний вздох умирающего", и уходят так же, как и пришли: "опять тяжелые, медленные] шаги, опять побрякивание тарелок и смычка, мерная, в ногу поступь".

Всех встревожил этот проход, даже природу: "Точно спокойная природа испугалась мистического прохода музыкантов, и пастух прекратил игру, и коровы и овцы припали к земле. Теперь опять поэзия гор вступила в свои покойные права, и им в тон изменилось и настроение Карено".

Он "сразу оживился. Встал на скалу и опять улетает в своей фантазии. Раскрыл зонт, образующий ему сияние..." Карено объясняет Терезите свой проект: поставить в стеклянной башне такую систему линз, которая с помощью оптического обмана позволит ему увидеть все предметы не выпуклыми, а плоскостными, что изменит и расширит его земное познание, даст ему некое состояние "ясновидения". Но Терезита мало что понимает в этом мудреном прожекте. Она испытывает "терзания грешницы, не могущей дотянуться до праведника". А он "унесся - и не достанешь! Говорит восторженно, быстро... Говорит это все не ей, а кому-то там, на небе, - вероятно, богу... Речь льется, как у гения".

Чем выше взлетает вдохновение Карено, излагающего все новые и новые идеи, тем мучительнее разлад в душе Терезиты. Она пробует опустить его на землю: "Говорят, вы женаты?" На мгновение он "завял, съежился в комок... сконфужен и, как гимназист, ковыряет книги" (при этом Терезита "вся вытянулась, затаила дыхание, ждет, как змея, добычи"), - но уже через минуту он "опять уносится на небеса". Страстно желая постичь величие его духа, "она точно молится на него, тянется к нему. Поза исступленной идолопоклонницы. Страдает от борьбы с своими пороками, в стремлении] к идеалу". Но все тщетно, под конец "Терезита отчаялась понять и дотянуться до Кар[ено], она повернулась и обессиленная опустилась на камень. Точно Демон, распустивший свои крылья по земле, тянутся концы ее шарфа". Врубелевской мизансцене аккомпанирует музыка - в ней мотив "тяжелой земной скорби" ("точно кровь стучит в висках") борется с поэтичной мелодией рожка. Рожок подавлен, смолкает. Снова вторгается "реальная действительность": разрывая поэзию сцены, входит один из тех рабочих, что невдалеке бурят скалы. Он "гов[орит] резко, цинично, вульгарно, чтоб больше внести разлада и диссонанса в эту сцену полумистическую". При этом красивый рабочий "нагло поглядывает на Тер[езиту]. И эта реальная фигура сурово напоминает действительность". С приходом Отермана окончательно "ворвалась на сцену настоящая реальная действительность".

Сразу обостряется порыв Терезиты к Карено, она молит его не уходить: "это бурные чувства большого темперамента. Страдания сильной души, стихийные метания", она "становится перед ним на колени со скрещен[ными] руками, точно перед иконой". Снова слышится тяжелая музыка, удары рабочих по камню. "Теперь они стоят вдоль забора, точно барельеф" (запись эту режиссер сопровождает рисунком). Карено остается. "Рожок вплелся в музыку, и на этот раз он победил. Музыка смолкает, удары тоже. К[арено] точно загипнотизирован, он в первый раз ощутил страсть к Т[ерезите] и поколебался, земное начинает перетягивать... Замерли, рожок".

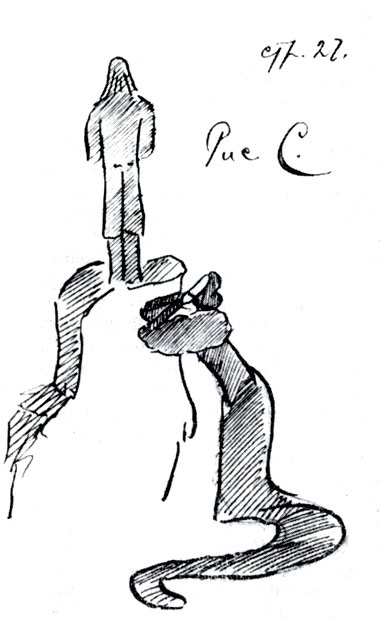

Рисунок К. С. Станиславского из режиссерского экземпляра 'Драмы жизни' (1905 г.)

В этот-то момент пробуждения земной страсти Карено и появляется впервые Справедливость - в облике древнего старца Тю. Это "роковой выход" - "поступь его тяжела, как удары справедливости", вид, "как и у музыкантов, - окаменелый". Он упорно смотрит сверху вниз, "судит и оценивает события... Идет, не видя куда, того гляди он ринется в пропасть. На самой высоте, на краю ее, он останавливается, с протянутой рукой замирает".

"Этот проход мимодрамы" режиссер хочет осветить "красноватым светом последних лучей. Голова одна ярко освещена. За тюлем, облитый лучами сзади, он кажется призрачным. Он идет, а рожок играет. Мимодрама... Вид Тю поразил Карено. Он не отрывает от него глаз... Смотрит взволнованно и мистически на это видение... Его присутствие тревожит чуткую совесть Карено. Он осторожно выпустил руку Терез[иты]..."

И потом, до конца акта, пока идет "оч[ень] реальная и уютно-семейная сцена" - разговор о сыновьях Отермана, которых обучает Карено ("Играть как можно проще, чтобы подкупить публику за ненавистную ей мистическую часть акта", - замечает Станиславский), пока взрывают породу и обнаруживают в глубине белый мрамор, пробуждающий алчность Отермана, Карено продолжает думать и "с мистическим страхом" выспрашивать о Тю. "Он (Карено. - М. С), подобно деду в "Непрошенной", постигает скорее других фатальные явления жизни".

Отерман, дрожа над куском мрамора, "как скупец над золотом", отскабливая его, жадно рассматривая в лупу, оттирая платком, мимоходом поясняет: "Иные называют его "Справедливостью". Карено "многозначительно], мистически" переспрашивает: "Справедливостью?" - и задумчиво уходит, забыв про Терезиту, которая в молитвенном экстазе дает клятву "порвать с прошлым и начать новую, праведную жизнь".

Его настроением окрашен финал акта: "Рожок. За тюлем появляется] скорбн[ая] фигура Кар[ено]. Он идет медленно. Садится на самом верху скалы в грустной позе и, точно прощаясь с мечтой, долго смотрит вдаль. Световой эффект. М. б., глубокий закат солнца. М. б., уже луна?! Рожок и стадо - вечная тишина, спокойствие и поэзия природы застилают опять землю - только там, внизу, копошатся людишки, т. е. От[ерман] и рабочие".

Второй акт приносит бурю на море. Она грозит потопить корабль, на котором едет к Карено его жена - его земное прошлое. Терезита, которая уже распростилась со своим прошлым (с омерзеньем оттолкнула от себя хищного и унылого телеграфиста Енса Спира - "вы только человек"), не хочет допустить ее приезд. Карено и "сам колеблется", что лучше: чтобы жена вернулась или погибла? И, как бы читая его мысли, Терезита "решалась на что-то ужасное" - она отправляет на башню-маяк почти пустую лампу. Лампу несет Тю.

Вечереет. Буря крепчает. "Темное море с белыми пенист[ыми] валами. Скоро оно будет освещено красноват[ым] закатом и тогда станет еще более зловещим... Шум моря все сильнее и сильнее, переходящ[ий] к концу в бурю. На горизонте пробегают лодки с парусами. Внизу волнуется и качается мачта с опущ[енным] парусом. Иногда она точно укоризненно качается справа - налево".

А в суровом запущенном "замке старинных викингов, попавшем теперь в руки буржуа", мечется Терезита, то бросаясь к фортепьяно, то отражая "мефистофельский" натиск Енса Спира. Она ждет. "Через просветы деревьев, наверху - контуры старинных окон с разноцветными стеклами... бросают фантастические разноцветные блики, кажутся теперь точно глазами многоголового чудовища". Уже совсем стемнело. И вот, наконец, желаемое свершилось: лампа на маяке гаснет. Терезита готова торжествовать победу: "ей кажется, что своим подвигом она дотянулась до Кар[ено] и теперь, как и он, стоит на возвышении, но она дотянулась подвигом не до света, а до тьмы".

Карено, пораженный ее жестокостью, бросается вместе с рабочими спасать тонущий корабль. Терезита в отчаянии, "почти в обмороке, бессильно спускается с пьедестала" и "вяло" зовет Енса Спира с собою в дом: "Пойдемте туда. Красный петух поет во мне".

Третий акт, где великий ученый, небожитель Ивар Карено падает на землю, Станиславскому видится как "пир во время чумы". Возникает фантасмагория конца мира, посланного людям за грехи. Здесь ярмарка - точно вселенское торжище, где продают не рыбу, но совесть, где отмеривают аршином не холст, но человеческую жизнь. Здесь карусельный вихрь и пьяная свистопляска кружат тени не веселья, но смерти. Здесь падает Справедливость. Так охватывает режиссуру Станиславского тема "трагического балагана" жизни.

Морозной зимней ночью на ярмарочной площади кишит людской муравейник: торговцы, обвешанные каждый своим товаром - рыбой, лаптями, шапками, лопари в своих национальных платьях, матросы, охотники, рыболовы, крестьянки, простолюдины, кокотки ("современные шляпы, ужасные по нахальству сочетания красок и фасонов"). Всяк одет на свой лад, пестро и необычно. Но все они - лишь серая масса муравьев ("А что если всю толпу одеть почти одинаково? - раздумывает Станиславский. - Разница между этими серыми, похожими др[уг] на друга людьми только в вещах, кот[орые] они будут носить. Не получится ли тогда сходство с муравейником, где все муравьи похожи др[уг] на друга?.."). Различия стираются.

Все равно они только тени. Это их силуэты мелькают сейчас внутри освещенных лавок. Полотняными полупрозрачными лавками заставлена снизу доверху вся сцена, идущая в гору. В лавках или балаганах виднеются "контуры и силуэты висящих там товаров. Какие-то морские рыбы, раки и* чудовища, или оленьи рога, или дичь и друг[ое] живье. При проходах тут образуются силуэты проходящих статистов, что дает призрачность. Такая же призрачность получится и от фигур, проходящих впереди этих - полотняных полупрозрачных лавок".

Повсюду "контуры причудливых теней". "Изредка вдали рвут холст, и кажется, что с болью разрывается жизнь человеческая". Движения рук "медленны и торжественны". В другой палатке тень старика, странного по контурам, медленно и торжественно отмеривает аршином какую-то ленту. "Тоже точно жизнь человеческую"...

В глубине - карусель: "затянутая грязным полотном палатка - освещенная внутри. По полотну пробегают черные силуэты катающихся... Сейчас силуэты карусели остановились без движения... Изредка раздается пронзительный] звонок (как в балаганах), призыв[ающий] публику в карусель".

Дымит костер, неровным пламенем выхватывая, качая и увеличивая силуэты. "Иногда задует ветер, и тогда фонари у полотна палаток, висящие предметы качаются и лампы мигают". Падает снег и скрипит под ногами. "Снег повсюду, на земле, на людях, на вещах".

"Ярмарка очень не оживлена, покупают мало - подавленное настроение. Ждут чего-то - толпа движется медленно, говорят тихо. Как-то боязливо озираются. Продавцы застыли в одних позах - глубоко задумались, неподвижны..."

"Вообще весь акт играть торжественно, точно совершается богослужение или таинство. Вдруг вырвется проход - вроде вакханалии, минута веселия, чтобы отрешить от подавленного настроения. Этот взрыв пугает всех, и поэтому еще торжественнее наступает зловещее спокойствие".

На зловещем призрачном фоне начинается "идиллия" - любовная сцена Карено и Терезиты - "мимодрама с боа". Она идет у пустой палатки на музыкальном фоне ("проходит медленно пастух, продающий самодельные флейты), Карено "тянется к боа [Терезиты], медленно, любовно и поэтически красиво". Но тут же поэзия разрушается - подошла жена Карено ("кокотист[ые] ухватки, курит с азартом, дурным шиком") и удалилась прочь ("видно на силуэте, как она пристает к матросу или к фату"). Послышалась "ужасная" шарманка, и завертелась карусель - "видны силуэты, вращающ[иеся] в воздухе".

Хохот толпы у карусели прерывается вестью об эпидемии холеры, начавшейся в городе. "Силуэты крестятся". Но вот "среди молчания набожно застывшей толпы - справа раздается свистопляска. Потом врывается оргия. Пьяный несется с пляской и свистом - на спине у него сидит одна из кокоток (мужчина), растерзанная - шляпа на боку, вуаль развевается. За ними другая пара - военный в дамск[ой] шляпе и накидке, а кокотка в военной фуражке и шинели. Пронзит[ельные] свистки и визги. Несутся, как вихрь, - наглая жестикуляция, цинизм. Точно ураган оргии. Кружатся, поют, свистят".

Так же внезапно оргия прерывается: "Горячка пришла" - "это божья кара". Лестадианец (монах) "подходит к ним и величественным жестом останавливает. Они замирают. Лест[адианец] и толпа в неподвижных позах шикают. Эта вакханалия ворвалась неожиданно, резко и так же резко замерла. Пауза. Кокотка сползла со спины пьяного, он набожно снял шляпу, и военные тоже".

Теперь наступает время "пира во время чумы". Пьяный еще хохочет, но этот хохот скорее похож на стон. Поклоны его шутовски трагичны. Он все еще издевается над скупостью Отермана, которого "погубило богатство", но шутовской тон "прикрывает его внутреннюю драму и предчувствие смерти. Он странен, как бывает странен и неестествен умирающий в последнюю] минуту возбужденных нервов... Вдруг бросается танцевать со стоном, а не [с] песней. Это агония, а не пляска... Под конец пение переходит в крик боли и стоны умирающего...

Вдруг пьяный падает на снег. Запрокинул голову и упал, как подрезанное] дерево". И когда мертвого "уносят при гробовом молч[ании]", наступает тишина. Северное сияние разгорается во всю силу. "Вдали воет собака. Жалобно, тоскливо и зловеще... Толпа читает молитву... Кто-то кается, упав на колени, кто-то разносит весть о таинственных чудесах, а кто-то и спекулирует на них: "Настали последние времена! Придите и купите слово божие!" - "нагло, как ни в чем не бывало", кричит торговец книгами, становясь на возвышение и звоня в тонкий, резкий колокольчик.

Северное сияние становится красным. И тут появляется Тю. "Он, как справедливость, должен быть внушителен... Торжественная] минута. Молчание. Воет собака. Играть сцену так, как будто в 1-й раз явился народу сам Христос. Все на коленях (кроме купца), лапланд[ец] распласт[ался] по земле... Затягивают грустный и торжественный хорал. Все... призывают бога".

Р том же "торжественном], приподнятом настроении" шествует и Терезита. Теперь, когда она добилась победы над Карено, ей кажется, что она "возвысилась духовно, выросла, дотянулась до Кар[ено]. Она спокойна, величава и красива".

Не то Карено. Вняв голосу страсти, плоти, крови ("Красного петуха"), оп потерял себя, он не в силах работать, не может закончить своей главы о справедливости. - "Башня стоит пустая, труд всей моей жизни гибнет". - Карено "подбегает к камню, обхватывает распятие и рыдает... Он потерял почву под ногами. Он - божество, упавшее на землю, он променял духовную чистоту на земные радости..."

Любовная сцена идет "медл[енно] и торжественно], как обряд", как "какое-то языческое венчание". Из дальней церкви доносятся звуки органа. Начинается вьюга. В палатках освещаются силуэты молящихся. Карено "потерял самообладание, отдался во власть земн[ым] страстям".

Возмездие приходит скоро: горячка, охватившая город, настигает и Терезиту. На ярмарке поднимается паника. Чувствуя "приближение чего-то важного и большого чел[овеческого] бедствия", "толпа взволнована, куда-то стремится" ("Хорошо бы вместе с движ[ением] толпы пустить по небу и движение облаков") - "несут разн[ые] вещи, кто сундуки, кто мебель, кто корзины, ворохи платья, узлы. Очевидно, это продавцы, бегущие с ярмарки.. Пока тихо, но к концу торопливо, в паническом страхе".

Лишь один полубезумный Отерман, снедаемый алчностью, подбирает за бегущими разный хлам: веревки, гвозди, куски материи - "он весь в этой работе и обращения к нему выслушивает кончиком уха". Даже весть о болезни дочери доходит до его сознания только тогда, когда надо потратиться на доктора - на этот расход он не в силах решиться.

"Буря растет". В палатках силуэты падают и корчатся. Другие силуэты, бросая узлы и пожитки, кидаются к умирающим. И тут в толпе появляется Терезита - "в растерзанном] виде, плед волочится за ней по полу. Мечется в исступлении, в томлении рвет на себе платье, закрыв[ает] лицо распущенными] волосами. Ее окружают". Тогда с "безумным хохотом" она бросает на землю деньги и кричит: "Играйте, музыканты!"

"Все, как звери, бросаются за деньгами и поднимают. Музыка играет, паяцы (которые перед этим расстелили свой коврик на авансцене. - М. С.) начинают кувыркаться. Всеми овладевает с отчаяния последняя жажда жизни. Начинается пир во время чумы, чертобитие - вакханалия. Первый с воплем бросается в пляс остряк и 2 кокотки - за ними срывается Терезита и танцует предсмертную пляску, как танцуют в последний раз в жизни. За ней пускаются в пляс все..."

"Да, играйте, музыканты! У меня медовый месяц моей новой любви!" - Терезита "вскакивает на ящик" и пляшет "в исступлении - точно Вельзевул. Она растерзана. Вид фурии. Вьюга вовсю. Снег. Вакханалия. Танцующие непрер[ывной] цепью несутся к палатке № 2. Тени смешиваются с живыми людьми. Карусель завертелась. Сев[ерное] сияние горит в полный свет. Вьюга, ветер, снег, вихрь".

Вакханалия не сразу обрывается, когда через сцену "проносят на носилках покрытого черным покойника в искривлен [ной] позе. Руки и ноги торчат". Второго замечают. "Толпа каменеет, музыка прекращается]. Все снимают шляпы". Уносят и Терезиту. Под конец она бросает Тю монету, старик устремляется к ней и падает. "Кто упал?" - "Справедливость". "Тю ведут под руки. За ним несут, одного за другим, - больных. Процессия удаляется. Народ стоит прижавшись и в оцепенении. Вихрь, ураган, сев[ерное] сияние, снег. Занавес".

Станиславский заканчивает третий акт "Драмы жизни" (как это часто у него бывало) так, словно четвертого за ним не последует. Он доводит фантастическую картину последнего дня мира до такой остроты, что за ней жизнь героев становится просто немыслимой. Гамсун вовсе не предусматривал такой остроты - у него нет никакого пира во время чумы, нет ни процессий с покойниками, ни карусели, ни паяцев, ни силуэтов морских чудищ, ни предсмертной вакханалии призрачных теней.

Автору нужен еще и четвертый акт, чтобы показать Карено в облике "поверженного кумира", с которым Терезита (она все-таки выздоровела!) говорит, "как с прислугой". И только потом, после ряда перипетий, наступает довольно затянутая развязка: Тю - Справедливость разряжает пистолет в Терезиту, она умирает, башня Карено со всеми его великими рукописями сгорает, а он видит в этом мудрую карающую руку Немезиды.

Но тема Немезиды - рока, судьбы, провидения - увлекала режиссера гораздо менее, нежели трагическая тема противоречия духа и материи, измены высокому идеалу ради низменных земных интересов. Для него "драма жизни" достигла апогея и завершилась в третьем акте. Поэтому юн уже довольно вяло разрабатывает четвертый, явно потеряв к нему интерес. От бытовых подробностей возвращается вновь к мистическим, а в общем ему "кажется, [что] весь этот акт надо играть в очень скором темпе".

Партитуру четвертого акта Станиславский заканчивал в августе 1905 года в Кисловодске, вернувшись туда из Москвы, где, параллельно с репетициями "Детей солнца", он встречался с Вс. Э. Мейерхольдом и просматривал его работу в Театре-студии. Студийные искания увлекают его, входят в его жизнь и творчество. Здесь были точки соприкосновения, несомненное сближение и столь же несомненный разлад.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'