"Горе от ума"

Пока готовились эти новые работы, сезон 1906/07 годов был открыт спектаклем как будто бы совсем иного, "старого" направления. Грибоедовское "Горе от ума" снова ставили вместе Станиславский и Немирович-Данченко, оформлял его по-прежнему Симов с помощью Н. Колупаева. Спектакль предназначался специально "для большой публики, которая перестает совершенно интересоваться театром, когда в нем нет понятной ей пьесы*". Так писал Станиславский, имея в виду "ненависть" консервативной части публики к пьесам "нового направления" и необходимость идти на репертуарные "компромиссы".

*(Из письма К. С. Станиславского А. М. Горькому, июль 1905 г. - Собр. соч., т. 7, стр. 323.)

Действительно, "Горе от ума" словно бы целиком возвращало театр к линии музейно точного воспроизведения быта, истории, атмосферы 20-х годов прошлого века. Хотя Станиславский в дни вооруженного восстания и "старался доказать, что "Горе от ума" - единственная пьеса, подходящая к революции", постановщики вовсе не стремились к такому современному прочтению пьесы, созвучному политическим событиям в стране. Характерно, что в той же самой записи далее следует позже зачеркнутая фраза: "Почему "Горе от ума" такая подходящая пьеса для революции, я, конечно, не знал". И это была правда - в том, разумеется, смысле, что режиссеры тогда не считали нужным обострять обличительную общественно-политическую линию пьесы.

Само понятие "революционности" жило в их сознании в отвлеченной форме вечного стремления человечества к "свободе духа". Характерно, что, видя в "Горе от ума" те "боевые ноты, которыми звенит наша современная жизнь*", Немирович-Данченко все-таки считал, что "идеал открытия [сезона] был бы "Бранд". Потому что это самая революционная пьеса, какие я только знаю, - революционная в лучшем и самом глубоком смысле слова" 6. Понятно, что "Бранд", в котором идея преобразования общества выступала в абстрактной форме, вполне отвечал тогдашним представлениям режиссеров о революционности. В соответствии с этим истолковывается и "Горе от ума".

*(Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма. М., "Искусство", 1954, стр. 273. 8 Из письма к Станиславскому. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 1622.)

Режиссерский план, написанный в 1905 году почти весь Немировичем-Данченко в его обычной литературно-повествовательной манере (с небольшими пометками Станиславского в третьем действии), прежде всего отражает намерение постановщиков уйти от сложившихся театральных традиций исполнения комедии: от привычной манеры "чтения" знаменитых монологов, от банальных сценических образов. Чтобы грибоедовские герои предстали не такими, как их играли, а такими, как они жили при Грибоедове. Ради этого и надо восстановить живой быт того времени, чтобы актеры могли играть не "памфлет", а "бытовую комедию, жить образами". Ради этого монологи Чацкого и Фамусова должны занять второстепенное место, а на первый план выйти глубинный сюжет пьесы.

В связи с этим необходимо раньше всего вернуться к доцензурной музейной рукописи, восстановить те прекрасные стихи, которые прежде вымарывались, и утвердить новый текст комедии (что и было сделано с помощью специальной комиссии, состоявшей из В. В. Каллаша, П. Д. Боборыкина, А. Н. Веселовского и В. В. Якушкина). Затем нужно очистить представления о героях: Лизу больше нельзя играть "мольеровской субреткой", Молчалина - "холуем", Фамусова - "крепостником", а Чацкого - "обличителем нравов". "Прежде всего надо освободиться от тех оков, какие налагает на исполнителей слава "Горя от ума", - пишет Немирович-Данченко. - Для нас, например, Чацкий уже не прежде всего обличитель общественных пороков и Фамусов с его крепостническими взглядами не прежде всего объект обличений Чацкого*". В каждой роли надо раскопать ее жизненную первооснову.

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр Вл. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (1905 г.),хранящийся в архиве Музея МХАТ.)

Наибольшему пересмотру был подвергнут образ Чацкого. Вместо "обличителя", "горячего резонера", "трагического героя", вполне сложившегося политического "деятеля" режиссеры предлагали актеру играть в Чацком пылкого, "свободного духом" молодого человека лет 23-х. "Чацкий - лишь пылкий юноша, талантливый и умница, но юный, лишь складывающийся будущий деятель" - утверждали они. Не надо искать в нем непременно Чаадаева - "сходство между ними самое беглое и незначительное".

Настаивая на такой характеристике Чацкого, всесторонне ее аргументируя, Немирович-Данченко касается и современного, и вечного смысла образа. Он высказывает мысль, быть может, самую важную и определяющую для всего режиссерского плана постановки. "Современный нам век расплодил в русском обществе несметное количество Молчалиных. Едва ли из всех типов "Горя от ума" это не самый сильный, самый живучий, самый липкий, самый производительный. И именно потому, что Грибоедов не дал в Чацком уже крупного деятеля, а только ростки будущего деятеля, именно потому, что гонитель Молчалиных изображен не каким-нибудь Чаадаевым, Нордовым, Пестелем, Одоевским, Бестужевым и им подобным... политическим деятелем, а еще юным, лишь многообещающим, талантливым и остроумным, но еще не сложившимся человеком, именно поэтому Молчалин удержался на ногах на целых ¾ века. Чацкий не мог уничтожить его. Да настоящий русский человек XIX века всегда обладал отличительной чертой не убивать ничтожество, а с презрением проходить мимо него. Таковы и все наши поэты, и Пушкин, и Гоголь, и Л. Толстой, и Тургенев, и Чехов... Они все учат тому же".

Вот позиция режиссуры. Логически доведенная до конца, она касается самого существа мировоззрения, решающих вопросов гуманизма художников. Значит суть даже не в том, что Чацкий еще юн, а в том, что "настоящий русский человек" не склонен "убивать ничтожество". Вот почему и был избран такой "общечеловеческий" план спектакля, не затрагивающий всей остроты современной политической ситуации. Не вступая в открытую борьбу с подлостью, спектакль как бы должен был "с презрением проходить мимо" нее к вопросам вечным, тянущим нить из быта истории к обобщению, поднимающемуся над "политикой", над временем.

Обобщенный смысл комедии режиссеры вкладывали в широкое звучание темы клеветы как темы вечного ничтожества, которое не в силах уничтожить герой. В связи с этим особую разработку получает весь третий акт, где, постепенно нарастая, фабрикуется клевета и, как глыба с гор, обрушивается на Чацкого - "московской фабрики слух вредный и пустой". Для этого был восстановлен из музейной рукописи тот монолог Чацкого в четвертом акте, где он рисует рождение клеветы:

О праздный, жалкий, мелкий свет! Не надо пищи, - сказку, бред Им лжец отпустит в угожденье, Глупец повторит, передаст, Старухи кто во что горазд Тревогу бьют, - и вот общественное мненье! И вот Москва!.. и т. д.

Вся сцена бала третьего акта должна была стать растущим на глазах чудовищным снежным комом клеветы, облепляющей Чацкого. Тема "безумия" героя переадресуется: безумен мир, окружающий героя. "Свободный духом" юноша, гонимый "легионом" солидных господ, пестрой толпой гостей, которых, по обыкновению, подробнейше описывает режиссер и каждый из которых по-своему включается в общее движение клеветы. Режиссеры отбрасывают традицию исполнения всех этих господ N и D молодыми людьми. Наоборот, им хочется "видеть в этих господах людей постарше, скучающих на фамусовском вечере, обычных посетителей, членов Английского клуба, обычных крепостников, наполняющих свое время и интересы пустой болтовней, - людей, которым совсем нечего делать на белом свете, упитанных паразитов, живущих несправедливостью. Имя им было легион".

Важно, что именно "с появления на сцену г.г. N и D пьеса начинает кипеть настоящим сценическим подъемом... Клевета находит великолепную почву... - она ползет, расширяется, захватывает все углы, и, когда Чацкий, окутанный ею и ничего не подозревающий, вновь появляется на сцену, она создает истинно драматическую, прекрасного качества сценическую минуту. Искусство театра и должно быть направлено на то, чтобы рельефно и с захватывающей постепенностью был изображен рост этой клеветы".

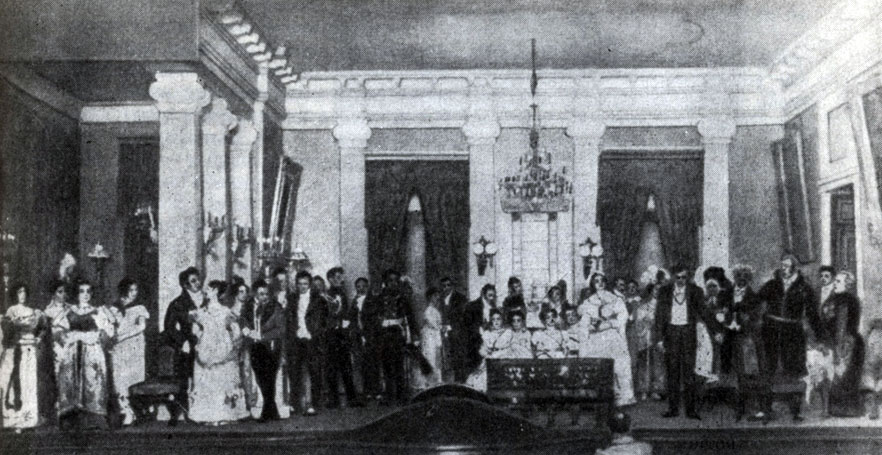

'Горе от ума' (1906 г.), сцена из 3-го акта

В процессе репетиций, которые по третьему акту в основном вел Станиславский, тема клеветы, тема сжимающегося вокруг Чацкого кольца из легиона крепостников, "упитанных паразитов, живущих несправедливостью", приобрела еще более широкое, почти фантастическое звучание. Антикрепостнический план спектакля, как это бывало во всех лучших постановках МХТ, переполнялся громадным обобщением. Старый, испытанный путь вел театр от частного к общему, от быта к символу. Реалистическая во всех своих подробностях картина обывательской московской жизни 20-х годов, живые, очищенные от налипших традиций, разноликие персонажи в сцене бала постепенно и неуклонно закручивались в страшном вихре, и в нем вновь угадывались ритмы "безумного мира", преследовавшие режиссерскую мысль Станиславского. Все было "до обмана натурально": и "зал с колоннами, напоминающий московское Благородное собранье", и "девка-арапка", и "обмерзшие стекла подъезда*". Но, как обычно, режиссер перекидывал мостик от натурального к символическому. "Все это реалистично и фантастично, - писала Л. Гуревич о сцене бала, - все это движется, колышется, сливается в пестрый бред, в кошмар, который мы переживаем вместе с Чацким**".

*(Сергей Глаголь (С. С. Голоушев). Художественный театр и "Горе от ума". - "Московский еженедельник", 1906, № 21, стр. 44.)

**(Л. Гуревич. МХТ. "Горе от ума". - "Товарищ", 10 мая 1907 г.)

'Горе от ума' (1906 г.). Чацкий - В. Качалов

Понятно, что тот Чацкий, которого играл В. И. Качалов, - "юный, по природе веселый и нежный, словоохотливо-шутливый, дерзко остроумный, пылкий, влюбленный до безумия... лирический, "эмоциональный" Чацкий*", тот одинокий, "свободный духом "enfant terrible" был бессилен вступить в "борьбу" против "безумного мира", где вечно кишат "прошедшего житья подлейшие черты". Где Фамусов - Станиславский, в ком "постоянно плещется" "тихое животное сладострастие" ханжи и лицемера, "злорадно раздувает сплетню" и "вдруг становится бледен и страшен, как привидение**". В этом мире Чацкий не может, быть победителем, постепенно "он становится желчным и едким... обиженным, оскорбленным и совершенно разбитым***" в финале. "В заключительной реплике: "Карету мне, карету", - сказанной голосом упавшим и как бы надорванным, слышалось... изнеможение вконец измученной души, а не вызов тем, от кого Чацкий бежит...****"

*(Л. Гуревич. МХТ "Горе от ума". - "Товарищ", 10 мая 1907 г.)

**(Л. Гуревич. МХТ "Горе от ума". - "Товарищ", 10 мая 1907 г.)

***(Сергей Глаголь. Цит. выше статья, стр. 46.)

****(Exter [Ал. И. Введенский]. "Горе от ума" на сцене Художественного театра. - "Московские ведомости", 29 сентября 1906 г.)

Такое решение, резко порывавшее со всеми традиционными представлениями о пьесе, было мало кем понято из современников. За исключением цитированных выше критиков, пресса довольно дружно обвиняла театр в искажении автора, в том, что "у Грибоедова отняли Мольера", что показали нам ""прозаические бредни, фламандской школы пестрый сор", - и будет, - восклицал Юр. Беляев. - И довольно. Довольно!*" Но главное обвинение заключалось в принижении, "опрощении" образа Чацкого. Пуще всех старался, как ни странно, лагерь нововременцев: "Бедный Чацкий! Он вчера был принижен и обездолен до крайности". Эту точку зрения Ю. Беляева солидно поддерживал сам А. Суворин. "Я того мнения, - учил он, - что Чацкий - личность героическая, романтик, байронист, большой и оригинальный ум". Качалов же обратил его "в весьма обыкновенного смертного... Монологи пропали...**" Другой, столь же "либеральный" критик, Н. Рославлев, упрекал режиссера в том, что "его Чацкий - не Россия будущего, а Россия настоящего", и проводил прямую аналогию между этим Чацким и "нашей революцией***" (трактуемой, разумеется, в духе известного "Манифеста 17-го октября"). Вывод его звучал достаточно грустно: "...Начинало казаться, что Чацкого никогда не было в России, но что он "всегда будет", т. е. что мы его всегда будем ждать..." И вывод этот не был так уж далек от истины.

*(Юр. Беляев. "Горе от ума" (МХТ). -"Новое время", 25 апреля 1907 г.)

**(А. Суворин. Маленькие письма. - "Новое время", 29 апреля 1907 г.)

***("...Разве наша революция не тот же Чацкий? Отбросьте накипь социалистов, анархистов, евреев... Остановитесь только на волне, гонимой преемственно-либеральным течением русской мысли: разве она не вкатилась к нам, как Чацкий к Фамусову, "с корабля на бал", полная надежд, веры, любви... и разве не встретила она в нас, в правящем слое, фальшивой и развращенной Софьи? Разве не поступили мы с актом 17 октября так же скверно, как Москва с Чацким? Черносотенцы, октябристы, кадеты, социалисты и над всеми ними - самодовольный лик г. Премьер-министра... Ну разве нет тут сходства со Скалозубами, Фамусовыми, Молчалиными, Репетиловыми и Загорецкими?" (Н. Рославлев. Мысли. - "С. -Петербургские ведомости", 3 мая 1907 г.).)

Таким образом, новый спектакль МХТ невольно входил в тесное соприкосновение с действительностью. В нем по-своему проступила собственная жизненная позиция художественников, их понимание революционности и героизма, их отношение к решающим проблемам гуманизма. Наверное, именно поэтому "старинная комедия Грибоедова оказалась самым сенсационным спектаклем в двух столицах за весь театральный сезон этого года*".

*(Ф. Батюшков. Гастроли МХТ. От быта к символу. - "Современный мир", 1907, май, стр. 61.)

Для Станиславского, хотя он как режиссер и работал здесь менее активно, чем Немирович-Данченко, постановка эта тоже была далеко не случайной. Задумав вначале "Горе от ума" как некую "передышку" в исканиях, как известный "компромисс" для "большой публики", режиссер не мог не почувствовать, что гениальное произведение дает ему возможность высказать и свое отношение к жизни, и свою художественную позицию. Недаром в его блистательной постановке третьего акта проступало не только прежнее мастерство решения "народных сцен", не только умение соткать из тысячи сценических брызг сверкающий живой фон, но и желание придать ему обобщенное символическое звучание. Тем самым "Горе от ума" органически включалось в орбиту творческих поисков режиссера.

Но, разумеется, теперь его более всего занимала продолжавшаяся работа над "Драмой жизни". После "Горя от ума" снова на какое-то время расходятся режиссерские пути Станиславского и Немировича-Данченко. Они сойдутся вновь только на более "консервативном" "Ревизоре". Искания обоих режиссеров 1906, 1907, 1908 годов идут параллельно, порой между собой соприкасаясь. Немирович-Данченко ставит самостоятельно "Бранда", "Стены" С. Найденова, "Бориса Годунова" и "Росмерсхольм", повсюду пытаясь - подчас безуспешно - преодолеть привычный бытовизм театра и нащупать пути к скупому, аскетически строгому, философски насыщенному произведению сцены. Станиславский продолжает свои искания в "Драме жизни", "Жизни Человека" и "Синей птице".

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'