"Драма жизни"

Без малого два года работал Станиславский над своей "этапной", "знаменательной" (как он сам ее называет) постановкой "Драмы жизни". Правда, отсюда надо вычесть все отвлечения на гастроли и репетиции других пьес ("Дети солнца", "Горе от ума"), но и тогда останется срок по тем временам небывалый (Немирович-Данченко успевает после "Горя от ума" за два месяца поставить "Бранда", опередив почти на два месяца премьеру "Драмы жизни"). Столь долгий срок говорит не только о том, какое серьезное значение придавал режиссер этой работе, но и о том, что "роды" были тяжелые. Действительно, тут скрестилось слишком много трудно разрешимых противоречий.

С одной стороны, интересный, неожиданный для МХТ замысел режиссера, участие в работе таких замечательных людей, как Л. А. Сулержицкий и И. А. Сац, привлечение новых для театра художников - В. Е. Егорова и Н. П. Ульянова. С другой стороны, сложность осуществления замысла, притом, что новые пути были не до конца ясны самому постановщику, а внутри коллектива он теперь иногда встречал вместо помощи враждебное непонимание или холодную насмешку, что нарушало ту необходимую "чистоту атмосферы", которая прежде всегда окружала его в театре и в которой он только и мог творить.

Первым и верным помощником Станиславского в этой работе стал Сулержицкий. Сближение, а потом и большая дружба с таким человеком были настоящей душевной потребностью Константина Сергеевича. Оно началось с тех пор, когда однажды, осенью 1900 года, Станиславский получил письмо, подписанное почти неизвестным ему именем - Л. Сулержицкий. В нем содержалось глубоко личное, человечески взволнованное восприятие его образа Штокмана. Верилось, что автор "не имел возможности не написать" это письмо.

Л. А. Сулержицкий, фото 1907 г.

"...Вы не только действуете на чувства, - признавался Сулержицкий, - но проникаете в самую душу, входите в жизнь, в самое "святое святых" человека и делаете это, как мог бы сделать только чуткий и участливый, близкий друг, укрепляя веру в правду, поддерживая силы отдельных индивидуумов в неравной борьбе со "сплоченным большинством".

Так было по крайней мере со мной. За 10 лет своей сознательной жизни мне не раз приходилось расплачиваться за свои убеждения и ссылкой, и тюрьмой, и теперь, когда жизнь ставит на очередь новый вопрос, отвечая на который мне придется, быть может, подвергнуться новым неприятностям, более серьезным, чем предыдущие; на этот раз я, имея еще возможность уклониться от ответа, - временами ослабеваю, падаю духом ц теряю силы.

Как раз последние дни я особенно ослабел, и вот, слушая Штокмана, я еще раз нашел подтверждение тому, что нет и не может быть иного исхода, кроме признания правды всегда и везде, не делая никаких предположений о последствиях такого признания. "Делай то, что должно, а там будь, что будет*"".

*(Л. А. Сулержицкий - К. С. Станиславскому, 21 октября 1900 г. Цит. по кн : "Сулержицкий". М., "Искусство", 1970, стр. 395.)

Письмо это было драгоценным для Станиславского не просто потому, что в нем содержалась высокая оценка его актерской работы (таких писем он получал много), но потому, что здесь была угадана и поддержана его духовная жизненная миссия. Не было для него ничего важнее того сознания, что своим искусством он кому-то помог, укрепил веру человека в свои силы. Ради этого только и стоило "жить в искусстве". Так устанавливалась незримая душевная близость с человеком, знакомым только понаслышке. Настоящее знакомство состоялось позже, когда "за кулисами театра усиленно заговорили о Сулере. "Милый Сулер!", "Веселый Сулер!", "Сулер - революционер, толстовец, духобор", "Сулер - беллетрист, певец, художник", "Сулер - капитан, рыбак, бродяга, американец*" - так начинает Станиславский свои воспоминания о друге, которому довелось сыграть большую роль в его жизни.

*(К. С. Станиславский. Сулер (Воспоминания о друге). - "Ежегодник МХАТ за 1944 г.", т. 1, стр. 299.)

Когда Станиславский испытывает мучения с ролью Брута, Сулержицкий посылает ему одно за другим два письма, чтобы поддержать актера, укрепить его веру в себя. Но опять он пишет едва знакомому человеку: "...Пишу" это не Алексееву, которого совсем не знаю, пишу не как знакомый, а как зритель, которому хочется слиться с актером в сочувствии к Бруту, погибшему, как погибает все прекрасное в жизни, где только ложь может торжествовать. Зато правда вечна и одинакова как для Рима, так и для нас...

Пишу тому Станиславскому, который уже не раз поддерживал и укреплял людей в вере в "человека*"".

*(Л. А. Сулержицкий - К. С. Станиславскому, до 17 ноября 1903 г. Цит. по кн.: "Сулержицкий", стр. 433-434.)

Настоящее сближение наступило только в 1906 году, когда, возвратившись из-за границы, Станиславский пригласил Сулержицкого стать его помощником по "Драме жизни". К тому времени этот на редкость естественный и честный человек, друг Л. Толстого, Чехова и Горького, уже вынес столько испытаний, невзгод и крушений, что о его "необыкновенной жизни" можно было бы написать целую книгу. Леопольд Антонович рассказывал Станиславскому обо всем, что успел испытать: "Он говорил о бродяжничестве, о рыбацкой и морской жизни, о тюрьмах с одиночным заключением для умалишенных, об отдаленной крепости, куда ссылают вместо смертной казни, о путешествиях по степям со стаями шакалов, о Льве Николаевиче и его учении, о духоборах, о жене и сыне*".

*(К. С. Станиславский. Сулер (Воспоминания о друге), стр. 302.)

Может быть, Станиславскому не хватало в жизни встречи именно с таким человеком, как Сулержицкий. Не только потому, что этот человек так близко знал жизнь, но потому, что именно он помог Станиславскому преодолеть его внутренний душевный кризис, помог созреванию той высокой "общей идеи", к которой тяготело творчество великого режиссера. Важно было все, что делал в театре Сулер (а он брался за любую работу, не гнушаясь ничем, и все поспевал исполнить с радостью и самоотверженно). Но таких энтузиастов трудилось в Художественном театре в те годы немало. Важнее было то, что именно Сулержицкий поддержал новаторские искания Станиславского в ту пору, когда он в этом более всего нуждался, а позже стал помощником в создании Первой студии, горячим защитником и проводником его "системы". Но, пожалуй, сильнее всего дорожил Станиславский своей духовной близостью с этим удивительным, "самым чистым человеком*", у которого нравственное учение Толстого превращалось в активную, действенную силу воспитания человека.

*(Слова Л. Толстого о Л. А. Сулержицком (см. М. Горький. Лев. Толстой. - Собр. соч., т. XIV, стр. 264).)

Идея нравственного усовершенствования человека, отрицание насилия и проповедь любви к людям кажутся Станиславскому единственно достойными внимания теперь, когда ему живется "очень тяжело на родине, так как искусство отошло на задний план, уступив место политике и убийствам*". Остро пережив попытку революционного переворота в стране и подавление восстания, он укрепился в мысли, что Художественный театр не должен быть "ни революционным, ни черносотенным", что он обязан "стоять выше всего этого**". (Заметим, однако, сколь утопичной оказывалась на деле эта позиция - стать "выше" политики и каким современно мыслящим художником продолжал оставаться Станиславский даже в этих своих "отвлеченных" постановках.)

*(Из письма Я. Квапилу, ноябрь 1906 г. - К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 353.)

**(Из письма Вл. И. Немировичу-Данченко, 5 ноября 1906 г. - Там же, стр. 347.)

Искусство должно исследовать только внутренний мир человека, "жизнь человеческого духа" - эта мысль доминирует теперь в его творчестве. На сцене он признает властителем лишь духовное начало. Внешний, материальный мир, жизнь вещей, быт теряют свою прежнюю властную силу. "Разве не в том назначение искусства, чтобы переводить великие идеи из области мысли в сферу чувства, чтобы делать их близкими, дорогими всякому сердцу?*" - слышатся ему слова Сулержицкого, передававшие толстовские мысли об искусстве**.

*(Л. А. Сулержицкий - К. С. Станиславскому, до 17 ноября 1903 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 11475.)

**(В архиве К. С. сохранились характерные в этом плане выписки из книги, Л. Н. Толстого "Что такое искусство?", сделанные Сулержицким для Станиславского, и среди них такие строки: "Назначение искусства в наше время - в том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том, что благо людей в их единении между собой, и установить на место царствующего теперь насилия то царство божие, т. е. любви, которое представляется нам высшею целью жизни человечества..." (№ 8051/8, без даты).)

На репетициях "Драмы жизни" устанавливается своеобразный культ чувства. Внутренняя техника - воспитание чувств, овладение творческим самочувствием, переживанием, страстью образа затмевает все телесное, материальное, внешнее.

Возникает разрыв духа и материи. "...Я направил все внимание на внутреннюю сторону пьесы, - поясняет Станиславский. - А для того, чтобы ничто не отвлекало от нее, я отнял у актеров все внешние средства воплощения - и жесты, и движения, и переходы, и действия, потому что они казались мне тогда слишком телесными, реалистическими, материальными, а мне нужна была бестелесная страсть в ее чистом, голом виде, естественно зарождающаяся и исходящая прямо из души актера. Для передачи ее, как мне тогда казалось, артисту достаточно глаз, лица, мимики. Так пусть же он в неподвижности переживает порученную ему для передачи страсть с помощью чувства и темперамента*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 309.)

Станиславский вел репетиции с огромным подъемом. Художник Н. Ульянов вспоминает: "Станиславский - торжественный и строгий. Перескакивая длинными ногами из партера по маленькой лестнице на сцену, он был еще более высокий, стройный, человек - монумент. Он поправляет кого-то, принимает позу, показывает, как надо встать, сесть. Если бы публика, зрители, приходящие в восторг от его постановок, имели возможность присутствовать на его репетициях, видеть, что делает здесь этот волшебник, как, оставаясь самим собой, он сразу перевоплощается во множество лиц, с каждым мгновением углубляя их характеры и взаимоотношения, загораясь, вспыхивая, делаясь то молодым, то старым, переживая жизни многих людей, - то она испытала бы ни с чем не сравнимое, более захватывающее волнение, чем от самих спектаклей*".

*(Н. П. Ульянов. Мои встречи. М., Изд. Академии художеств СССР, 1952, стр. 204-205.)

Углублению во внутренний мир человека должна была помогать и музыка, которой Станиславский придавал огромное значение. Музыку к спектаклю писал композитор Илья Сац, друг Сулержицкого и Мейерхольда. Почти одновременно он создавал музыку к "Смерти Тентажиля" в Театре-студии, дни и ночи проводя в мучительных поисках особых "тонов" для Метерлинка, пытаясь разгадать тайну его "молчания".

"Ни одному смертному - ни реалисту, ни метафизику не удавалось проникнуть в "иной мир", - рассказывал об этих исканиях Сац. - Но никто не умеет так таинственно, обаятельно приоткрывать завесу, раскрашивать свое полотно под бесконечность, - и стоять в чуткой позе, точно за ним пропасть, - как Метерлинк". Быть может, почувствовав этот "ужас бесконечности", "пропасть", когда боишься "собственных рук, своего голоса, движений и ветки, что стучится в окно", Сац и нашел новые аккорды - "аккорды тихие, несколько странно расположенные, тревожные, с дискантами, которые робко прижались друг к другу, прижались на секунду, идут параллельно, и тем только больше говорят о безграничности отчаяния, о тщетности усилий, о невозможности слияния в унисон, и угрюмые басы..." Тогда он понял, что "творчество - есть созидание из ничего... или, во всяком случае, входящее принято не на веру, а претворилось в тебе...*"

*( И. Сац - Б. Пронину. Музей МХАТ. Архив Театра-студии на Поварской.)

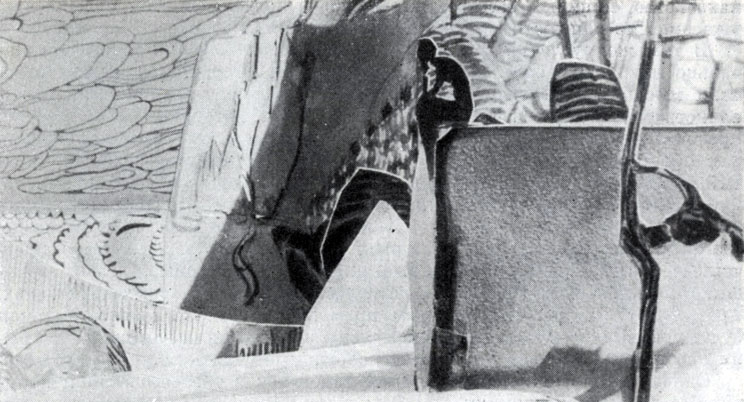

'Драма жизни' (1907 г.), эскиз 1-го акта худ. В. Егорова

Примерно к этому же. времени относится и другое письмо Саца - Б. Пронину и Мейерхольду, отражающее его состояние после встречи со Станиславским: "Пусть этот листок передаст вам хоть сотую частицу того света, того трепета и тепла, которым полна моя душа сегодня, после ночи, проведенной наедине со Станиславским. Он пригласил меня попить чаю после репетиции, чтоб дать указания для музыки к Гамсуну, - поговорили обо всем и меньше всего о "Драме жизни". Как бы я дорого дал, чтоб часок побыть с Вами, хотя и недели недостаточно, - чтоб изложить то, что постиг сегодня.

Верьте - и работайте для нового - для этого стоит жить; велики и изумительны старики, - а будущее все же за нами!*"

* (И. Сац - Б. Пронину и Вс. Мейерхольду. Музей МХАТ. Архив Театра-студии на Поварской.)

Работа со Станиславским увела композитора из "мистических далей" к драматизму противоборства духа и материи, поэтического и земного начала, которое лежало в основе всего режиссерского замысла. Особенной силы музыка достигала в третьем действии "Драмы жизни" - в сцене на ярмарке. "Здесь она огромна, - писал о музыке Саца один из рецензентов. - Пошлейший в мире мотив в каких-то инфернальных, визжащих и режущих тембрах. Она врывается сразу, как врывается в жизнь пошлость, нахальство, цинично, бессовестно - грубо и нагло... От этой музыки веет ужасом. Пир пошлости во время вечного безмолвия и строгости смерти*".

*(В. Высоцкий. Художественный театр и символистическая стилизация. - "Трибуна", февраль 1907 г.)

В том же русле шли поиски декорационного оформления. Первоначально над ним работал один художник - В. Егоров. Его эскизы отвечали мысли режиссера о том, что "каждое из действующих лиц пьесы олицетворяет одну из человеческих страстей, которую оно неизменно проводит через всю пьесу", и потому "получается картина, написанная как бы продольными полосами всех красочных цветов: зеленый, желтый, красный и т. д.*". Отвесные скалы, извивающаяся дорога, маленькие домики с острыми черепичными крышами, едва угадывающиеся вдали, й каменная ограда на первом плане - все, даже море, небо и облака, все было словно соткано из длинных разноцветных полос. Резко очерченные плоскости скал, скошенные линии домов, черные, резко торчащие стволы деревьев выступали на полосатом фоне в первых двух актах. Третий акт был решен Егоровым примерно в том же ключе. Мы как будто сошли вниз, в город: глубину сцены загромоздили домишки с острыми крышами, а впереди них торчат полотняные палатки торговцев.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 306-307)

Однако Станиславский не принял такой эскиз третьего акта и поручил его другому художнику - Н. Ульянову. Мотив "города" был заменен мотивом "ярмарки". Обобщенность эскиза Егорова перерастала на эскизе Ульянова в искомый режиссером план фантасмагории. Теперь на сцене возникла опускающаяся все ниже и ниже - до самой авансцены - по уступам гор лавина лавок с тенями и силуэтами. Сверху над нею угрожающе нависла фантастическая скала. Слева чернела одинокая ель. Этот эскиз и был утвержден режиссером.

Премьера спектакля, состоявшаяся 8 февраля 1907 года, стала беспримерным событием в истории МХТ. Никогда прежде зрительный зал Художественного театра не раскалывался так отчетливо на два враждующих лагеря: "Восторженные овации с цветочными подношениями, с одной стороны, и шиканье, протестующие возгласы и уходы среди акта - с другой*". ""Драма жизни имела тот успех, о котором я мечтал, - сообщает Станиславский 15 февраля 1907 г. - Половина шикает, половина неистовствует от восторга. Я доволен результатами некоторых проб и исканий.

*(. Стилизованная драма в Художественном театре. - "Новь", 8 февраля 1907 г.)

Они открыли нам много интересных принципов. Декаденты довольны, реалисты возмущены, буржуи обижены*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 364.)

Естественно, что столь же резкую полемику спектакль вызвал и в прессе. Газеты "Русское слово", "Вечерняя заря", "Россия", "Петербургский листок" и другие не приняли прежде всего самой позиции театра: их не устраивало "крайне тяжелое, гнетущее впечатление" от спектакля. "Нельзя сказать, чтобы была особенно своевременной постановка таких пьес теперь, когда и без того кругом слишком много тяжелых и неприкрашенных драм жизни, действующих угнетающе на настроение общества и бередящих нервы, - сетовал рецензент "России". - Публика покидала театр точно под впечатлением какого-то пронесшегося кошмара... Хотелось бы искать в искусстве отдыха от прозы жизни и черпать в нем светлые, бодрые идеалы...*".

*(Л. [Ф. Н. Латернер]. "Драма жизни" К. Гамсуна. - "Россия", 26 мая 1907 г.)

'Драма жизни' (1907 г.), эскиз 3-го акта худ. Н. Ульянова

Подобные оценки, разумеется, не могли смутить режиссера, который был слишком далек от искусства, преподносящего людям "отдых от прозы жизни". Эти отзывы могли лишь подтвердить, что настроение тяжелого, гнетущего кошмара жизни действительно охватывало зрительный зал, как того и добивался режиссер. Ему в эти годы вовсе не хотелось "черпать" в искусстве прикрашивающие жизнь "светлые, бодрые идеалы". И наиболее чуткие, близкие театру критики отлично поняли это настроение художника, выразившееся в таких новых, необычных, фантасмагорических формах. Одним из таких критиков была Л. Гуревич. Вот ее впечатление от самого важного для режиссера третьего акта:

"...И какой безумный размах фантазии чувствуется в постановке всего третьего акта - в этом стилизованном изображении оцепеневшей в морозную ночь, пугливо притихшей перед надвигающейся горячкой ярмарки, с просвечивающими изнутри палатками, с угольно-черными фигурами людей в лунном свете, с вьющимся огненным вуалем легкомысленной женщины, с судорожными взрывами музыки на карусели и мчащимися по полотну тенями игрушечных коней, с дикой пляской пьяного, который падает затем мертвым*".

*(Л. Гуревич. Заметки об искусстве ("Драма жизни"). -"Товарищ", 27 мая 1907 г.)

Мысль Станиславского о символическом образе ярмарки как "торжище жизни" на грани смерти раскрывает в своей статье другой критик, В. Высоцкий. Он подтверждает, что на сцене "нет ничего, что напоминало бы настоящую бытовую, разбитную ярмарку, с ее гамом, криком, шумом". Здесь люди - тени. Здесь надвигается "предчувствие чего-то неминуемого, страшного... Ярмарка перестала быть ярмаркой: она стала бездной человеческого отчаяния, горя, бессилия, стала бездонной Ночью жизни, в которую оттуда, с неба, уставилась своими заревными глазами Немезида.

И среди этой Ночи умирают, торгуют, говорят, кричат, кощунствуют, грешат, смеются, плачут... Живут...

Это ярмарка Жизни, толкучка Жизни среди страшного и загадочного мрака, которым Вечность окружает землю..."

Развернутая рецензия Высоцкого была как бы программным заявлением русских символистов, принимавших в свое лоно Станиславского вместе с Художественным театром. Тут была сделана попытка теоретически обосновать эстетику символистского театра, говорилось, что "символистическая стилизация реального" создает свою условную действительность, которая "управляется не законом жизненной правдоподобность, а центростремительной силой той мистико-философской идеи, которая легла в ее [пьесы. - М. С] основу и озарила ее своим мрачным светом". В соответствии с этим "вся постановка "Драмы жизни" не жизненна. В ней есть даже какой-то пафос, но это пафос библейски великого и вечного*".

*("Трибуна", февраль 1907 г.)

"Что же такое стилизация?" - спрашивали другие авторы и утверждали, что быт на сцене умер, что "задача искусства - стоять над жизнью, выше ее, толковать и преломлять ее в сложной призме человеческого "я", человеческих настроений, человеческих впечатлений". И потому "быт должен быть "стилизован", т. е. доведен лишь до той грани внешней передачи, которая, давая впечатление известных конкретных данных, не отвлекала бы наше зрение и через него мозг мелочами и вместе с тем подчеркивала бы известным построением форм, красок и линий идейную сущность драмы. Это и есть стилизация, истинный реализм искусства*".

*(Эмбе [Э. М. Бескин]. Кнут Гамсун у Станиславского. - "Новости дня", февраль 1907 г.)

Поддерживая Художественный театр в его отказе от "натурализма" и переходе к "стилизации", эти критики упрекали Станиславского лишь в непоследовательности, двойственности постановки. В том, что режиссер сохранял подчас резко натуралистические детали и что актеры не все подчинялись стилизованной манере. "Лучше было бы, если бы все действующие лица пьесы были бы до конца призраками, китайскими тенями на этом молочном фоне, - заключал один из рецензентов... - Для будущего театра нужно еще долго готовить самую психику артистов...*".

*(Михаил [М. М. Тареев]. Художественный театр и его принципы. "Драма жизни". - "Иллюстрированный еженедельник", 1907, № 18.)

Последнее замечание было для Станиславского, пожалуй, самым существенным. Критические соображения, высказанные им в связи с мейерхольдовской постановкой "Смерти Тентажиля", теперь почти дословно адресовались ему самому. Обдумывая опыт постановки "Драмы жизни", режиссер чувствовал, что противоречие духа и материи, которое было не только содержанием, но и формой его спектакля, невозможно снять простым отрицанием, подавлением материального, земного, телесного. Как бы ни стремился он лишить образ третьего измерения и распластать в барельефе, актер все равно не мог "сбросить с себя живого человека", "выпрыгнуть из трех измерений". На эту дилемму обращал внимание режиссера Н. Эфрос. "Бесплотным актер все равно никогда не будет", - писал он, утверждая, что ""барельефность" - это другая крайность, как и скульптурная грязь...*"

*(Н. Эфрос. "Драма жизни". - "Парус", февраль 1907 г.)

Видя борьбу "консервативных и революционных сил" внутри театра, который как бы молится разным богам (в "Бранде" - "заботясь о всей полноте реалистических подробностей", а в "Драме жизни" - заменяя этот "ненужный хлам" "только намеком"), Н. Эфрос все-таки считал, что революция "кончилась ничем": "грандиозная задача - вырваться из тесной оболочки живой жизни*" - осталась неосуществленной.

*(Старик [Н. Эфрос]. "Драма жизни". - "Театр и искусство", 1907, № 19, стр. 322.)

Справедливость этих слов Станиславский ощущал на самом себе, на своем исполнении роли Карено. Правда, некоторые критики высоко оценивали его игру, чувствуя "какую-то воздушную отрешенность в слабо сложенных на груди руках артиста, в его медленных, плывущих движениях и особенно в его глазах, мечтательно, точно сквозь пелену, устремленных вдаль...*" Л. Гуревич увидела в особой пластике исполнителей "нечто новое, манящее и восхищающее красотой. Необычные позы и жесты, то вытянутые, то змеящиеся линии тел, движущихся в неуловимом гармоническом соотношении друг с другом...", черно-белые краски, сложные пластические группы, объединенные общим ритмом. "Впечатление, которое можно было бы назвать разве только - зрительной музыкой**".

*(Л. Вассий [Л. М. Василевский]. МХТ. "Драма жизни". - "Речь", 6 мая 1907 г.)

**(Л. Гуревич. Заметки об искусстве ("Драма жизни"). - "Товарищ", 27 мая 1907 г.)

Между тем сам Станиславский, играя Карено, испытывал подъемы вдохновения лишь в редкие мгновения. Его беспокоило то, что "безжестие" порождало не "бестелесность", а "скованность тела и души*". Насильственное разъединение духа и материи, отрыв внутренней жизни образа от жизни внешней тушили вдохновение, страсть гасла. Попытка отыскать ключ к "творческому самочувствию" в игре "на голом нерве" не удалась. Именно поэтому настроение Станиславского после "Драмы жизни", в которую он вложил так много и где немало открыл, не могло быть победным (позже он напишет, что "зашел в тупик"). Необходимо было продолжать лабораторную работу в поисках иного ключа к "творческому самочувствию". Главной проблемой оставалась по-прежнему проблема актерской техники, необходимой для создания возвышенных, отвлеченных, поэтических образов.

*( К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 310.)

Разумеется, это вовсе не означало, что в его глазах посрамлена была сама идея, ради которой режиссер предпринимал свои экспериментальные работы, - идея синтеза поэзии и правды искусства. Негодным оказался лишь тот метод "неподвижного" театра, та эстетика "отрешения от материи", какую он здесь опробовал. Но ведь она была продиктована ирреальностью драмы. Значит нужна была иная драма и иная эстетика, чтобы сохранить в отвлеченной, поэтической форме естественность человеческого чувства.

В этом пункте и начиналось расхождение Станиславского с Мейерхольдом. И в Студии на Поварской, и в Театре Комиссаржевской, куда теперь были перенесены его опыты, Мейерхольд последовательно развивал принципы "условного", "неподвижного" театра. Правда, подчас он тоже чувствует какое-то противоречие между своим режиссерским решением и актерской игрой. Так, показав "Смерть Тентажиля" (в новой редакции в тифлисском сезоне 1906 года "Товарищества новой драмы") в стиле Бёклина и Ботичелли, "в драме, затянутой тюлем", Мейерхольд был огорчен актерами: "они играли не так, бледно, невдохновенно, сухо технически... Меня они раздражали. Ну, да что тут делать... - сетовал он, восклицая: - Когда появятся актеры будущего театра!*".

*(Цит. по кн.: Н. Волков. Мейерхольд, т. 1. М. -Л., "Academia", 1929, стр. 237.)

Выход из этого противоречия казался Мейерхольду иным, чем Станиславскому. Если первый шел всегда от искусства, от своих рациональных режиссерских фантазий, то второй всегда шел от жизни, от правды чувства живого актера. И если Станиславский пришел к мысли о необходимости создания особой "системы", которая помогла бы актеру разбудить его подсознание и естественно подняться к поэтическому вдохновению, то для Мейерхольда главным оставался путь все новых и новых режиссерских открытий, властно подчиняющих себе актера. Недаром в его спектаклях на Офицерской актеры редко достигали подлинного вдохновения: это случалось лишь в те мгновения, когда большая личная тема актера согревала отчужденную пластическую форму образа (как было с Комиссаржевской в "Сестре Беатрисе" или с самим Мейерхольдом в "Балаганчике"),

Именно эти мгновения и становились точками наибольшего сближения в исканиях двух великих режиссеров. Тема трагически разорванного сознания, тема чудовищного "балагана жизни", возникавшая в сложном переплетении трагифарсовых контрастов, объединяла "Драму жизни" с "Балаганчиком", поставленным почти одновременно с ней. Она преломлялась в трагически одиноком образе печального, колючего и нежного Пьеро - Мейерхольда, пожалуй, более обостренно и современно, нежели в "старомодном, несколько картонном и чудаковатом" Карено - Станиславском. Но оба они, эти бестелесные люди "не от мира сего", задыхались в страшном царстве пошлости и низменных страстей. В таинственном "балагане жизни" их поджидала Смерть. Здесь и там фантастика сталкивалась с реальностью, лирика - с пошлостью. Вскрывались неразрешимые противоречия времени, раскалывающие человеческую жизнь.

Блоковский мотив "выхода из лирики - к трагедии" был вообще в эти годы близок Станиславскому. Молодой поэт пишет в 1906 году свою первую пьесу "Балаганчик" словно затем, чтобы помочь самому себе выйти из крута лирического одиночества к трагическим огням жизни*. Не так ли и Станиславский расставался теперь с тонкой чеховской лирикой, отважно вбирая в нее трагизм современной действительности? Только ради этого он и ставит "Драму жизни", а потом и "Жизнь Человека", сознавая все несовершенство этих пьес, но увлекаясь их трагической вселенской тональностью, пытаясь открыть в символистских драмах законы поэтического театра. И сразу после них обращаясь к Блоку.

*(Вскоре он напишет А. Белому: "...Я знаю, что в лирике есть опасность тления, и гоню ее. Я бью сам себя... Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупреждать и других... я указываю только устремление, которое и Ты признаешь: из болота - в жизнь, из лирики - к трагедии. Иначе - ржавчина болот и лирики переест мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни" (А. А. Блок. Собр. соч., т. 8. М. -Л., ГИХЛ, 1963, стр. 212- 213).)

То, что главной целью Станиславского в "Драме жизни" были не символистские, а именно поэтические искания, подтверждает интервью, взятое у него в ту пору молодым журналистом К. Чуковским. "У нас в труппе предлагали поставить "Драму жизни" по-реальному, - рассказывал режиссер, - но реальность убила бы ее и сделала бы ее анекдотом. Кому интересно, что какая-то норвежская девица влюбляется в сумасшедшего ученого и делает целый ряд несуразностей?

...Конечно, мы не ставили ее и в символическом стиле. Я даже не знаю, что такое символическая пьеса. Каждая поэтическая (курсив мой. - М. С.) вещь тем самым уже символична. Символ должен возникать случайно, его нарочно не выдумаешь. Выдуманный символ есть ребус, а не символ... Чехов в "Вишневом саде" исходил из образа, от краски, от пятна, а символ у него возникал помимо воли.

...Гамсун то же самое, конечно. Символ "Драмы жизни" в этом огромном, скучающем ощущении рока. Публика же непременно хотела видеть отдельный символ в каждом отдельном штрихе... Специально символической игры нет".

Развивая дальше мысль о том, что попытка играть эту пьесу "на голом нерве - взять ее как драму психологическую" "далась нам труднее всех", так как "просто иногда не хватало сил", Станиславский высказывал опасение, что "скоро должен выработаться шаблон "отвлеченной" игры, вроде того, который есть для игры реальной", - "этого требует экономия сил". Вывод его звучал категорически и непреклонно:

"Любя все стили, все направления искусства, я требую одного: каждый миг творчества должен быть вечно новым для творца, должен быть пережит заново, со всей искренностью и упоением... Нужно требовать от театральных учеников одного: впитывай в себя окружающее, подглядывай жизнь, - чтобы черпать потом из нее. Я в этом отношении последователь Щепкина, говорившего:- Бери образцы из жизни".

Таким образом, опыт "Драмы жизни" подтвердил убеждение режиссера в том, что и в "отвлеченной" игре не могут быть порваны нити связи с жизнью. Они становятся лишь более тонкими, сложными и не всегда прямыми. Как же помочь актеру подняться над бытом и ощутить "воздушность" образа, не убивая в нем живого существа? - вот дилемма, над которой снова и снова бьется художник. Пока одно для него ясно - все театральные средства должны быть приведены в гармоническое единство.

"Новым пьесам мешает неизбежная реальность всех театральных средств: громоздкость кулис, тяжелость человеческого тела. Сцена не умеет сделать тело эфирным. Тюли здесь не помогут, - говорит Станиславский, очевидно раздумывая и о своих пробах, и об опыте Мейерхольда. - А ведь декорация дает точку зрения на всю пьесу. Попробуйте в этой комнате, где шкафы и самовары, среди домашнего разговора заговорить на две минуты торжественно. Весь разговор покажется фальшью. Покуда гармонии между отвлеченной драмой и ее обстановкой нет, отвлеченная драма-будет казаться фальшивой.

...Но как же восставать вообще против отвлеченных пьес? - задает он вопрос как бы не только беседующему с ним К. Чуковскому, но и прочим, настоящим и будущим оппонентам и отвечает всем им: - Разве в искусстве есть "вообще""? В искусстве все исключение, а не правило. Искусство по существу своему анархично. Гений начинает с того, что рушит предшествующие нормы. Потом приходят ученые и самого гения объясняют с точки зрения этих норм, покуда не придет новый гений, - а значит, и анархист, и снова разрушит всякие "вообще*"".

*(К. Чуковский. "Драма жизни" (Беседа с К. С. Станиславским). - "Сегодня". 24 мая 1907 г.)

Можно предположить, что в какой-то мере это был ответ и Немировичу-Данченко, который считал постановку "Драмы жизни" такой же ошибкой Станиславского, как и создание Студии на Поварской. К спектаклю Владимир Иванович отнесся с "холодным презрением*". В это время режиссеры работают "самостоятельно и независимо друг от друга". "Это был первый опыт проведения между нами демаркационной линии, - необходимость, вызванная беспрерывными художественными различиями между нами", - так объяснял эту ситуацию Немирович-Данченко в мае 1907 года в письме к Леониду Андрееву. Рассказывая о том, почему его пьесу "Жизнь Человека" будет ставить Станиславский, Немирович-Данченко с понятной обидой писал: "Во-первых, "Жизнь Человека" более отвечает стремлению искать новые формы на сцене, а "Стены" (пьеса С. Найденова, которую ставил Вл. И. - М. С.) подчиняются старым, между тем признается в театре, что именно Станиславский ищет новых форм, а не я**"...

*(Из письма Вл. И. Немировича-Данченко О. Л. Книппер, 9 февраля 1907 г. - Избранные письма, стр. 275.)

**(Из письма Л. Андрееву, между 5 мая и 2 июня 1907 г. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 11303.)

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'