"Жизнь Человека"

К тому времени, когда Художественный театр смог приняться за постановку "Жизни Человека", она потеряла для него "прелесть новизны": пьеса была напечатана, поставлена Мейерхольдом в Театре Комиссаржевской (22 января 1907 года). Кроме того, Станиславскому стало известно, что открытый им для "Синей птицы" принцип "черного бархата", который он хотел теперь испробовать на пьесе Л. Андреева, уже по-своему применен в Петербурге Мейерхольдом. Все это заставляло Станиславского отказываться от постановки "Жизни Человека". Он собирался ставить байроновского "Каина", но тот был неожиданно запрещен синодом (хотя незадолго до этого его беспрепятственно ставил в провинции Мейерхольд), и вернуться к "Каину" режиссер смог лишь после революции - в 1919 году.

Летом 1907 года двинулась было работа над "Синей птицей": Станиславский произнес программную речь перед участниками спектакля, были задуманы и в основном выполнены декорации В. Егорова, прошли первые репетиции. Но режиссер не стал торопиться с выпуском спектакля, на который возлагал большие надежды. После первой неудачи с Метерлинком и взятого перед ним обязательства (автор предоставил Художественному театру право первой постановки "Синей птицы") провал нового спектакля был недопустим. Обстоятельства складывались так, что Станиславский был вынужден ставить сначала "Жизнь Человека".

Творческое сближение с Л. Андреевым началось еще в ту пору, когда Художественный театр заинтересовался его пьесой "К звездам". Начинающий драматург с радостью передает свою пьесу театру, с которым был связан прежде лишь как критик, писавший восторженные, умные и проникновенные статьи о его спектаклях, особенно о чеховских. В июне 1906 года он посылает одно за другим несколько писем Станиславскому и Немировичу-Данченко, признаваясь, что союз с этим театром ему необходим: "Не будь Художественного театра, я, вероятно, и не подумал бы писать пьесу*", "ибо убежден я, что дорога у нас одна и цели художественные одни**".

*(Из письма Вл. И. Немировичу-Данченко. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 3139.)

**(Из письма К. С. Станиславскому. Музей МХАТ, архив К. С, № 11611.)

"Ирреальное в реальном, символ в конкретном, вражда к злободневному, поверхностно кричащему и любовь к вечному*" - вот, по мнению Л. Андреева, единая цель его и театра. Как видим, определение это не лишено прозорливости, особенно по отношению к поискам Художественного театра. О себе драматург говорит пока только как о "продолжателе чеховской формы", в тоне достаточно самокритичном. "Чехов не любил моих рассказов и, наверно, ненавидел бы мои драмы, - признается он Немировичу-Данченко, - и все-таки я его продолжатель. Причина, по которой, между прочим, я не могу составить эпохи... Ведь те многочисленные, кто сейчас пишет под Чехова и по Чехову, ничего общего не имеют с ним. Схвативши красивую и спокойную внешность его драмы, они не поняли беспокойной и тонкой символизации, которой бессознательно служит она, - в которой все очарование его прозрачного и нежного письма.

*(Из цит. выше письма к Вл. И. Немировичу-Данченко.)

Правда, я груб, резок и иногда просто криклив, как озябшая ворона; - и у меня нет джентльменства языка и скорбной нежности чувства - и часто я сажаю читателя на кол вместо того, чтобы тонким шприцем незаметно вспрыснуть ему яду - и, одним словом, это крупные недостатки, от которых никогда, должно быть, мне не отделаться. Но поскольку в реальном я ищу ирреального, поскольку я ненавистник голого символа и голой бесстыжей действительности - я продолжатель Чехова и естественный союзник Художественного театра*".

*(Из цит. выше письма к Вл. И. Немировичу-Данченко.)

Казалось бы, Станиславский нашел именно того драматурга, которого искал. Как развитие художественных идей Чехова режиссер воспринял Метерлинка и Гамсуна. Теперь в театр приходил новый современный русский писатель, он собирался по-чеховски извлекать символ из реального, не порывая между ними связи. Впрочем, пьесу "К звездам", где - пусть довольно беспомощно и умозрительно - эта чеховская традиция проступила и зазвучали современные революционные мотивы, цензура запрещает. (Та же участь постигает и вторую пьесу - "Савва".) Тогда Л. Андреев задумывает написать целый цикл драм иного, более "обобщенного" характера. Первой из них и была "Жизнь Человека", посланная Художественному театру 30 сентября 1906 года с характерной припиской автора: "пьеса совершенно цензурная*".

*(Из цит. выше письма к Вл. И. Немировичу-Данченко. № 3139/4.)

Здесь драматург предстал уже несколько иным. По-другому он стал и судить о себе. В его рассуждениях о "новой драме" уже не чувствуется ученической скромности: сравнивая себя с Чеховым и Метерлинком, он отдает теперь предпочтение своей "стилизованной драме" "Жизнь Человека". "...Настало время широких обобщений, - утверждает он в одном из интервью того времени, - назрела потребность в итогах пережитого, передуманного и перечувствованного за последние десятилетия. Нужен синтез. А эти-то широкие обобщения в бытовой драме немыслимы. Она всегда освещает ... частность.

На что уж Чехов большой артист и мастер. Его пьесы - это живопись на стекле, сквозь которое сквозят бесконечно далекие перспективы, но' и он не мог, оставаясь в рамках своей формы, достигнуть широких обобщений. Для итогов нужны стилизованные произведения, где взято самое общее, квинтэссенция, где детали не подавляют главного, где общее не утопает в частностях. Вот почему я думаю, что нужна новая драма и что эта новая драма должна быть стилизованной".

Говоря далее о своем различии с Метерлинком, Л. Андреев полагает, что "стилизованная драма" обязана быть демократичной, простой и понятной для всех: в то время как искусство Метерлинка предназначено лишь "для утонченных, для избранных". Кроме того, Метерлинк - символист. "Я же в "Жизни Человека" - строгий реалист...*"

*(Эсъ Пэ. У Леонида Андреева. (Вырезка хранится в архиве К. С.). Записная книжка № 773.)

Хотя драматург по-прежнему почитает себя реалистом, он уже не апеллирует к Чехову, словно забыв, что хотел стать его "продолжателем". Забывчивость понятна: только что созданная "Жизнь Человека", в сущности, с чеховской традицией порывала. Это была уже иная эстетическая система. Автор не соглашался признать ее символистской. И правда: слишком многое отличало ее и от чисто символистской драмы. Если сравнить "Жизнь Человека" с "Землей" В. Брюсова, "Тремя рассветами" К. Бальмонта, "Даром мудрых пчел" Ф. Сологуба или "Танталом" Вяч. Иванова, станет ясно, что Л. Андреев пытается уйти и от потусторонней эстетики "голого символа", и от эстетики "голой бесстыжей действительности". Он желает удержаться в некой "средней" позиции, балансируя между реализмом и символизмом.

И это ему, как ни странно, удается. Не потому, что его достаточно противоречивый стиль был им теоретически сконструирован (а теоретиком и критиком Л. Андреев был довольно заметным). Но скорее потому, что он был подсказан трагическими противоречиями художника и времени. В "Жизни Человека" как бы сосуществуют два писателя: один - трагически гневный, оскорбленный, доведенный до отчаяния пошлостью жизни, поднимающий человека на бунт, на проклятие; другой - отрешенно и холодно философствующий, важно заглядывающий в бездну неотвратимых фатальных предначертаний. Первый дает сгусток, гротеск,, гримасу действительности в духе Гойи, второй завораживает мертвенностью Бёклина. Один Андреев чувствует трагизм жизни, другой - трагизм смерти. Реальность символа тут связана, вопреки мнению автора, вовсе не с тем, что на сцене присутствует "Некто в сером", олицетворящий "сам Рок, саму Судьбу". Скорее напротив, реальность символа им разрушается. Но возникает как обобщение, извлеченное из реального, невыдуманного трагизма времени. Вот почему символистские мотивы перекрещивались здесь с мотивами раннего экспрессионизма.

Итак, театр принимался ставить пьесу, заведомо противоречивую, привлекающую его своим антибуржуазным, антимещанским гневом, но охлаждавшую его своим умозрительным пессимистическим взглядом на человека, который есть лишь "раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее" (как скажет о нем М. Горький).

Прочитав "Жизнь Человека", Станиславский воскликнул: вот где пригодится черный бархат*! С тех пор принято судить об этом спектакле лишь в плане его формальных открытий, подвергая сомнению заведомо "негодную" попытку постановки этой "декадентской" пьесы, равно "ошибочную", как и постановка "Драмы жизни". Отчасти повинен в этом сам режиссер, со свойственной ему суровостью, безжалостно и не совсем справедливо расценивший свою работу. Однако эта оценка решительно расходится почти со всеми отзывами современников, видевших спектакль. Значит она требует известного пересмотра. Сделать это необходимо, хотя не просто, не только в силу противоречивости самого явления, но и потому, что на сей раз у нас нет достаточных документальных данных о режиссерском замысле ("Жизнь Человека" была первой пьесой, когда Станиславский прекратил составление своих обычных "режиссерских экземпляров"). Правда, в руках у режиссера был подробный авторский комментарий, изложенный в письмах к нему и Немировичу-Данченко. Но он довольно существенно расходился с тем, к чему тяготел Станиславский после "Драмы жизни". Авторские пожелания как бы возвращали режиссера к только что пройденному им этапу.

*(Открытый им принцип "черного бархата" режиссер предполагал вначале испробовать на неосуществленной постановке "Пелеаса и Мелисанды" М. Метерлинка.)

Л. Андреев был убежден, что "Жизнь Человека", подобно "Чайке", может открыть новую эру в театре. В отличие от "Чехова и даже Метерлинка" на сцене будет возникать не жизнь, а "только отражение жизни". При УТОМ зритель "ни на одну минуту не должен забывать, что ...он находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то. И сами актеры, изображая, не должны забывать, что они актеры и что перед ними - зрительный зал". Основной "тон игры" заключен в словах "Некто в сером": "...далеким и призрачным эхом пройдет перед вами жизнь Человека". Захватывающая игра должна быть одновременно искусственной. В ней должна существовать известная мера "подчеркивания, преувеличения, доведение определенного типа, свойства до крайнего его развития", до "превосходной" степени: "если добр, то как ангел; если глуп, то как министр; если безобразен, то так, чтобы дети боялись".

Скажем, фигуры родственников должны быть "пластично нелепы, пошлы, чудовищно комичны", гости на балу у Человека "должны быть похожи на деревянных говорящих кукол, резко раскрашенных. Деревянные голоса, деревянные жесты, деревянная глупость и надменность". "Эта картина "веселья" должна бы быть самой тяжелой из всех, безнадежно удручающей. Это не сатира, нет. Это изображение того, КАК веселятся сытые люди, у которых душа мертва". Самого Человека надо играть в такой же "отраженной" манере, потому что "драмы в жизни Человека нет", - настаивал драматург, - "только отражение, только далекое и призрачное эхо" драмы. В целом он хотел, чтобы театр добился "отдаленной" формы как бы "нарисованного представления*".

*(Из письма К. С. Станиславскому [1907 г.]. Сб. "Вопросы театра". М., ВТО, 1966, стр. 281-282.)

Нетрудно заметить, что эта новая концепция сценического искусства соприкасалась с теорией "условного" театра, которую одновременно выдвигал Мейерхольд и которая в чем-то предвещала будущую теорию "эпического театра" Б. Брехта. Понятно, что она вступала в противоречие с системой психологического театра, выработанной художественниками на драматургии Чехова. Открытая театральность, вызывающая условность сценической атмосферы, приходила на смену естественной жизни на сцене со всеми ее дробными, теплыми приметами. Здесь не нужна была "четвертая стена", с такой "революционной" отвагой воздвигнутая почти десять лет тому назад. Не годилась и та свето-звуко-шумовая партитура, что накладывала тончайшую сетку настроений на спектакль. Тщетны были социальные, исторические и психологические раскопки характеров: бессмысленно было бы искать в душе ту диалектическую сложность противоречий, ту тревожную внутреннюю действенность, которая отличала чеховских людей.

'Жизнь Человека', эскиз худ. В. Егорова

Герои Л. Андреева, подобно гамсуновским героям, олицетворяли собою одну страсть в ее крайности. Более того, режиссер чувствовал, что автор "Жизни Человека" пошел в чем-то дальше автора "Драмы жизни". Даже не потому, что у Гамсуна еще сохранялся кое-какой норвежский колорит (впрочем, довольно условный), а молодой русский драматург упразднил и национальные и исторические признаки совершенно. У Л. Андреева уже нет ни "драмы", ни "жизни", ни "человека", а есть лишь общечеловеческая трагедия бытия.

Как же играть этот внеличный, отвлеченный, "отраженный" образ? Вот проблема, которая возникла перед Станиславским снова, с максимально обнаженной наглядностью. Автор предлагал идти путем "представления", отказавшись от "переживания" и "перевоплощения", отдалить от себя роль, сохранять к ней дистанцию (играть "отношение к образу", искать "эффект отчуждения", как позже скажут Вахтангов и Брехт). И был по-своему логичен. Недаром его совет найти тон "далекого и призрачного эхо" сближался со стремлением Мейерхольда к тому, чтобы голоса актеров звучали, как "капли, падающие в глубокий колодезь".

Но снова и снова упрямо не соглашался с этим Станиславский. Художник, на всю жизнь одержимый чувством правды, продолжал фанатически настойчиво искать ключ к поэтическому театру, опираясь на живую душу актера. Он обнаруживал поэзию в голосе Федора Шаляпина и танце Айседоры Дункан. Но их удивительной, сверхчеловеческой, неземной возвышенности помогала музыка, она сообщала их искусству поэтический коэффициент. Драматическому актеру, если он не хочет оставаться только "передвижником", но и не желает обернуться холодной марионеткой, поможет лишь таинственная сила вдохновения. Разгадать "врубелевское" начало, "выражать возвышенные чувства, мировую скорбь, ощущение тайн бытия, вечное*" актер драмы способен лишь в моменты подсознательных озарений. В эти моменты "жизнь человеческого духа" поднимается к вечным вопросам бытия. Не мода на символы, а органический вкус к "вечным вопросам" лежал в глубине этих исканий.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 280.)

Можно ли сознательно достичь подсознательного вдохновения? - Вот мысль, ради которой как раз в это время Станиславский и начинает создавать свою "систему", изучает книги по психологии творчества, советуется со специалистами, проводит первые занятия по "системе" с актерами, находя поддержку раньше всего у того же Сулержицкого.

Показательно, что именно в ту пору, когда в Художественном театре шли репетиции "Жизни Человека", начинается первая открытая полемика между Станиславским и Мейерхольдом. Вначале выступает в печати Станиславский, делясь своим мнением о новом направлении Театра В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. (Из спектаклей, привезенных в конце августа 1907 года на гастроли в Москву, он увидел только два - "Чудо св. Антония" и "Сестру Беатрису" в постановке Мейерхольда. "Жизнь Человека" театр не привозил, "Балаганчик" он не смотрел.) Станиславскому показалось, что "исходные точки у Комиссаржевской те же, что и у нашей покойной Студии", но "она в их развитии ушла так далеко... вернее, зашла так далеко..." И он предупреждал актрису: "...Сценический реализм необходим. Нельзя так, сразу порывать с прежним. Пуповину обрезают только у младенцев*".

*(К. Смурский. Новые формы (Беседы с К. С. Станиславским). - "Столичное утро", 6 октября 1907 г.)

Мейерхольд не замедлил отозваться. В конце ноября 1907 года он выступил в Петербурге с трехчасовой публичной лекцией, где отстаивал принципы нового театра (лекция эта была им повторена в Москве и позже напечатана в виде статьи "Театр. К истории и технике"). Он говорил о том, что "натурализм" Художественного театра изжил себя, что современный театр должен сохранять недосказанной свою "тайну", рассчитывая на фантазию зрителей. Ссылался на замечание Чехова о "реальном" носе, вставленном в картину художника ("Нос настоящий, а картина испорчена"), развивал идею "стилизованного" театра, в котором слова актера "должны падать, как капли в глубокий колодезь", и мечтал о том, что "упрощенный" театр сможет приблизиться к театру античному.

Только одного вопроса не касался здесь Мейерхольд, вопроса, более всего волновавшего Станиславского, - о специфике художественного материала в искусстве театра. О том, что творчество живого актера, отличающее театр от всех других видов искусства, подчиняется иным законам, нежели изобразительное искусство (и потому пример Чехова с "реальным" носом в картине Крамского не точен). Приравнивание актерского творчества ко всем прочим средствам сценической выразительности, подчинение человеческого организма законам изобразительного искусства (барельефность, статуарность, плоскостность) чаще всего ведут к охлаждению живого чувства. Мейерхольда это не смущало, он заботился в то время лишь о внешней актерской технике. Чтобы достичь наибольшей стилизации, обобщенности, условности образа, он изгонял личное чувство актера. Холод ему не мешал, даже помогал: высший трагизм есть "трагизм с улыбкой на лице", он должен звучать "внешне спокойно, почти холодно, без крика и плача, без тремолирующих нот*".

* (В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы, ч. I. М., "Искусство", 1968, стр. 134.)

Станиславский стремился подойти к той же цели - к высшему трагизму - с другой стороны. Актерское творчество должно подчиняться законам живой органической природы (в отличие от всех других искусств, творящих из красок, звуков, слов и потому подчиняющихся законам неорганической природы) - вот убеждение, которому он никогда не изменял и которое заставляло его вступать в полемику с Мейерхольдом. Но как же поднять личное человеческое чувство до степени общечеловеческого трагизма? Над этой проблемой и бился режиссер в процессе репетиций "Жизнь Человека".

В эти дни в его записной книжке снова появляется бальмонтовская фраза: "надо играть вечно - раз и навсегда". Тут же он помечает: "объяснить, что каждая пьеса требует квинтэссенции, а не реальной жизни... В жизни не интересно многое. Какое мне дело, как человек ест, пьет, умывается, если только он не делает это как-то особенно. Это особенное (или типичное) интересно*". И слышится спор с самим собой, как бы сомнение в чеховском принципе - "люди обедают, только обедают". А рядом идет запись, сделанная скорее всего после очередной репетиции:

*(К. С. Станиславский. Записная книжка, 1907-1908 гг. Музей МХАТ, архив К. С, № 764, стр. 22.)

"Барановская (играла Жену Человека. - М. С.) и Леонидов (играл Человека. - М. С.) в Жизни Человека хотят, чтобы их пожалели, не верят в то, что они сами могут быть [в] трагич[еском] положении. Сентимент*". Эта запись как раз и раскрывает принцип работы режиссера с актерами: вопреки совету автора, он добивался не отвлечения от личных переживаний, а развития, расширения, подъема личного чувства до трагического градуса. Ему непременно нужно было, чтобы актеры поверили в магическое "если бы", поверили, что они сами находятся в трагическом положении, поднялись на высшую ступень искусства. И только тогда произошло бы творческое чудо - чудо претворения в образе внеличного трагического масштаба.

*(К. С. Станиславский. Записная книжка, 1907-1908 гг. Музей МХАТ, архив К. С, № 764, стр. 67/об.)

Во время репетиций с Л. М. Леонидовым Станиславский ищет нового "тона", стремится освободить актера от "прежних привычек", которые могут "потянуть на старый тон", предостерегает от "излюбленного театрального жеста". О монологе-вызове Судьбе, Року он пишет Леонидову: "Вызов хорош, так как без жеста и без крика". В сцене, когда Человек мечтает о замке, воздвигнутом в скалах Норвегии, режиссер предлагает актеру "постепенно увлекаться и опьяняться стихами, поэзией и скандировкой слов. Доходить до бешеного темпа*". Он хочет, чтобы трагический подъем был свободен от старого театрального пафоса, от холода искусственности, которая казалась необходимой Л. Андрееву.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 377-378.)

Должно быть, не случайно в его записи этих дней вложена вырезка журнальной статьи Томмазо Сальвини "Несколько мыслей о сценическом искусстве", где отчеркнуты такие слова великого трагика: "Мы должны избегать этой Сциллы необузданной, необработанной, непропорциональной эмоции, почти доходящей до истерии, и вместе с тем держаться далеко и от Харибды холодной, расчетливой, механической искусственности...*"

*(См. Записную книжку, 1907-1908 гг. Музей МХАТ, архив К. С, № 773, стр. 77-78.)

Трудно было актерам Художественного театра пройти между этими Сциллой и Харибдой к естественному трагическому подъему. Генеральная репетиция "Жизни Человека" повергает Станиславского в полнейшее отчаяние. После нее он как никогда резко пишет об игре Леонидова и Барановской в четвертом акте, в картине смерти сына, когда Человек поднимается от молитвы до проклятия Судьбе. Главное, что ужасает его, - это то, что у актеров не было здесь "ни одной искренней ноты. Л[еонидов] был ужасным... Я был в таком удручении, которое граничит с обмороком, - признается сам Станиславский. - Вся труппа возмущена этим любительским исполнением... Я так упал духом, так несчастен и беспомощен, перепробовал все средства с Л[еонидовым] и Б[арановской], что побежал... к Немировичу], прося помочь. - Потом репетировали 5-й акт. - Мне уже все не нравилось, хотя многие хвалили, потерял всякий критерий о пьесе и игре, усомнился в св[оих] способност[ях] и в знаниях. Казалось, что наступает ужаснейший скандал, кот[орый] погубит театр. - Проклинал себя, Сулера, Баран[овскую] и Леонидова*".

*(Запись от 7 декабря 1907 г. - Там же, стр. 82-83.)

Однако никакого скандала не произошло. Напротив, спектакль имел огромный успех. И зритель, и критика приняли его восторженно - как новое слово в искусстве Художественного театра. Правда, это был не тот успех, которого искал Станиславский. "Жизнь Человека" не открыла ему тайну трагического искусства актера. Быть может, поэтому он не только разочаровался в пьесе Л. Андреева (которой никогда особенно очарован яек был), но даже проникся к ней какой-то особой ненавистью, постоянно повторяя, какая это "плохая пьеса". Успех же спектакля он относил только за счет декорационного открытия - эффекта черного бархата. "Несмотря на большой успех спектакля, я не был удовлетворен его результатами, так как отлично понимал, что он не принес ничего нового нашему актерскому искусству*", - так, с обычной своей беспощадной самокритичностью заканчивает Станиславский рассказ о "Жизни Человека". Но если прочитать весь рассказ, то из самого описания спектакля, равно как из многочисленных рецензий и статей о спектакле, возникает вывод несколько иной.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 322.)

"Жизнь Человека" МХТ стала одним из первых замечательных опытов трагисатирического гротеска на русской сцене. И это было далеко не случайно. В таком искусстве в ту пору "послереволюционного брожения" возникла острая потребность. И не только в творчестве Станиславского. Трагическое восприятие времени, страх перед будущим, одиночество, потеря внутренней гармонии, ощущение кризиса, гнетущий разлад со всеобщей пошлостью мира, тяга к образам ирреальным - все это тревожило сознание многих, едва ли не всех больших художников, впрямую не связанных с передовой революционной мыслью тех лет. Как бы несходны меж собой ни были Блок или Белый, Врубель или Бенуа, Рахманинов или Скрябин, Комиссаржевская или Мейерхольд, каждый из них по-своему, глубоко лично выразил общую смятенно-трагическую тему эпохи, облекая ее в исторически "предуказанные" одежды символизма.

Своеобразно преломилась эта тема и в искусстве Станиславского. Именно поэтому сближение с символизмом не было ни случайным, ни внешним, ни скоропреходящим мотивом его творчества. Символистом он не стал и не мог им стать. Он брал символистскую драму, даже не любя ее, чувствуя какое-то внутреннее несогласие с ее умозрительной отрешенностью. Брал сознательно только ради поисков "вечных и общих" целей, "возвышенного реализма", высокой трагедии, ради открытия законов поэтического театра. Но помимо его воли, подсознательно вспыхивала и загоралась здесь та исторически нареченная, дисгармоничная мелодия ужаса, страха и гибели, которая рождала формы раннего экспрессионизма на театре. А гармония "высокой трагедии" оставалась по-прежнему искомой.

Режиссер сетовал то на пьесу, то - позже - на "отрыв от реализма", но главным виновником была сама жизнь. Она давала ему опору не для подлинно трагического (а значит, и героического) искусства, а для искусства трагического гротеска. Жизнь художника выдвигала перед ним не титанические прометеевские образы, но образы отчаяния. Художник стремился уйти от них, освободиться как от чуждого его душе наваждения. Он хватался за простые и чистые вечные истины. Но чудовищная фантасмагория грядущей гибели мира вновь настигала его, стихийно овладевала его искусством. И тогда возникали то в одном, то в другом его спектакле дантовские картины последнего дня мира, падали, карабкались, извивались в предсмертных муках люди, мелькали фантастические тени в призрачном "балагане жизни", поднималась вакханалия "пира во время чумы". А посреди этой разбушевавшейся злой стихии проходил одинокий странный человек, чудак, затравленный пошлостью.

Уродливая гримаса современности настигла художника и в пьесе Л. Андреева. В трагическом гротеске времени он устремился даже глубже того, что представлялось воспаленному мозгу писателя, "шедшего всю жизнь по краю пропасти*".

*(Вадим Андреев. Детство. М., 1963, стр. 279-280.)

Драматургу еще виделись стены пустых комнат, меняющие окраску в цвет настроения картины, - сначала серые, потом розовые, белые и под конец темные, где в сумраке угла притаилась едва различимая, бесформенная фигура Судьбы - "Некто в сером". Режиссер гигантски расширяет образ Судьбы, нависшей над Человеком. Никаких стен! Глубокий, бездонный мрак, как всесильный рок, охватывает всю сцену, затянутую черным бархатом (вот почему черный бархат и был настоящей эврикой Станиславского!). "...Среди такой мрачной, черной мглы, среди глубокой, жуткой беспредельности" фигура "Некто в сером" "кажется еще призрачнее", а "маленькая жизнь человека" выглядит случайной, временной и тоже призрачной. Она продергивается на черном фоне лишь прерывистым пунктиром разных оттенков. Схема, контур, условный примитив прямых линий обозначают очертания комнаты, окон, дверей, столов, стульев. "За этими линиями чувствуется со всех сторон жуткая, беспредельная глубина*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 320-321.)

"Естественно, что и люди в этой схематической комнате должны быть не людьми, а тоже лишь схемами человека, - рассказывает Станиславский в "Моей жизни в искусстве". - И их костюмы очерчены линиями. Отдельные части их тел кажутся несуществующими, так как они прикрыты черным бархатом, сливающимся с фоном. В этой схеме жизни родится схема человека, приветствуемого схемами его родных, знакомых. Слова, ими произносимые, выражают не живую радость, а лишь ее формальный протокол. Эти привычные восклицания произносятся не живыми голосами, а точно с помощью граммофонных пластинок. Вся эта глупая, призрачная, как сон, жизнь неожиданно, на глазах публики, рождается из темноты и так же неожиданно в ней пропадает. Люди не выходят из дверей и не входят в них, а неожиданно появляются на авансцене и исчезают в беспредельном мраке*".

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. стр. 321.)

Так пишет режиссер почти 20 лет спустя, словно забывая, что в 1907 году, во время репетиций с Леонидовым и Барановской, он вовсе не искал "схемы", а, напротив, добивался полной искренности человеческого чувства. Тогда ему виделась трагедия живого Человека, вокруг которого смыкается мертвое кольцо пошлости. Бездушный образ Пошлости подчинялся схематизации легче, нежели душа Человека.

Не случайно, вспоминая спектакль, Станиславский восстанавливает отчетливо и зримо лишь сатирические его сцены. Тут противоречие, не разрешенное в образах Человека и его Жены, снимается. Сатирический, а тем более гротескный образ естественно поддавался "отстранению", отвлечению от личного, взгляду со стороны. В нем условность "схемы человека" диктовалась самой художественной задачей обобщения. Фантазии режиссера и актера уже не сталкивались, застывая перед неодолимой преградой, а стремительно сливались, чтобы действовать сообща. И тогда "схема" неожиданно оживала и жила своей особой искривленной фантастической жизнью. Условная, "отчужденная", свободная от быта фигура жила на сцене своей сущностью. Взятая как бы вне времени и пространства, она сгущала в себе уродливый, фантасмагорический образ эпохи. И по-своему тоже становилась правдой.

"...Безумным ужасом глубочайшего безверия и отчаяния веет на нас от фантастического бала в этом черном покое, где вытянувшаяся в ряд толпа разряженных уродов-гостей, глядя в пустоту, восхищается призраками несуществующего блеска, в то время как три черных музыканта судорожно выводят рыдающую тоской мелодию. Голоса уродов то по-птичьи перекликаются, то сливаются в чудовищный хор; слова от повторения теряют смысл и превращаются в стихию танцующих, шипящих и свистящих звуков...

'Жизнь Человека' (1907). Музыканты, эскиз худ. В. Егорова

В удушливой мгле темного притона, где, склонив на стол седую голову, спит предсмертным сном погибающий Человек, шевелятся, бредят и стонут бледные призраки падших людей. Вот они исчезают, точно растаяв во мраке, опять выплывают, окружают спящего. Неизвестно когда и неизвестно откуда выскользнули таинственные старухи в темных покрывалах, а те, другие, страшные видения, уже скрылись. Темные старухи шепчутся, хихикают и пищат, как мыши в покинутом доме, - и ведут рассказ о прошлом Человека. Тонкий голос напевает грустную мелодию, черные музыканты один над другим вырастают на почти отвесной лестнице: музыка бала. Бесчисленные темные старухи, незаметно заполонившие всю сцену, раскачиваются под пение скрипок - их светлеющие во мраке, распростертые руки танцуют какой-то удивительный трагический танец: условный театр идет навстречу искусству пляски с поэзией ее ритмических движений, вырастающих из духа музыки. Быстрее и тревожнее звуки напева и танец белеющих рук... Человек внезапно переворачивается, опрокидывается, выкрикивает последние хриплые слова, судорожно раскидывает мертвеющие руки. Вихрь смутных, оборванных теней и свистящих звуков взметается вокруг него - точно всплеск стихии, поглощающей его душу: "Тише! Человек умер!" - раздается властный голос. Все сразу стихает, меркнет до полночной темноты, в глубине сцены обозначается смутно светлеющее пятно и на нем - исполинская тень Рока...*"

*(Л. Гуревич. Две новые постановки Художественного театра. - "Слово", 30 апреля 1908 г.)

Таким возникает этот полузабытый спектакль с пожелтевших страниц газетной статьи Л. Я. Гуревич. Таким же он видится и в отзывах других близких Художественному театру критиков - С. Глаголя, Н. Эфроса и многих других. Стоит перечитать их, чтобы понять, что сила и значение спектакля вовсе не сводятся только к открытию формального приема. И что забыт он преждевременно и несправедливо.

"Жизнь Человека", так же как и "Драма жизни", не была ни случайным, ни "ошибочным", хотя и глубоко противоречивым произведением Станиславского. Если судить непредвзято, легко увидеть органическую необходимость появления именно такого спектакля в цепи исканий режиссера. Можно различить отчетливые точки соприкосновения его с такими более ранними постановками, как "Потонувший колокол" и "Ганнеле", и такими более поздними, как "Синяя птица", "Гамлет" и "Каин". От наивной сказочной фантастики, пройдя через реальнейшее исследование противоречий самой жизни, художник пришел к фантастике отчаяния, пронизанной сознанием неразрешимости этих противоречий. Позже он снимет это отчаяние первозданной, детской чистотой вечных истин и поднимется к историзму понимания современности, за которым снова угадывались, нарастали новые трагические противоречия жизни.

В этом спиральном развитии была своя историческая закономерность, своя логика и преемственность, свои возвраты, провалы и подъемы. И потому грешно было бы вытягивать спираль в прямую, отсекая все то, что своим изгибом в нее не укладывается. Грешно было бы не видеть в чудовищной дисгармонии "Жизни Человека", в этом "сонме кошмарных уродов и призраков", окружающих Человека, своеобразной трансформации, разбухания той темы всеобщей пошлости мира, которая; прежде облачалась в скромные, а потом все более наглые одежды у Чехова, Горького, Ибсена, Гауптмана, Гамсуна и, дойдя теперь до "бездны" Л. Андреева, обнажилась в своем исконном безобразии.

Буржуазное "свинство, зависть, тщеславие, глупость и пошлость",, доведенные до своего логического конца, превращали человека в животное. Бездуховное, купленное существование кромсало людей, выкраивало из них вещи. Вот откуда выползали все эти старухи-крысы. Вот почему выпячивались в ряд, словно манекены, крикливо галдящие гости: "Как богато! Как пышно! Какая честь!" ("Это и люди и не люди, - замечает рецензент, - могли бы появиться у них на плечах Гогартовские птичьи, рыбьи и звериные головы*"). Вот почему "игрушечно-бесстрастные" музыканты, теряя личность, лишь повторяли линии своих инструментов,, а парадный зал походил на "колоссальный катафалк". Острый сатирический гротеск, в котором были решены все эти сцены, доводил образ человеческого уродства до мертвящего абсурда.

*(Сергей Глаголь [С. С. Голоушев]. "Жизнь Человека". Художественный театр. - "Часы", 14 декабря 1907 г.)

Мертвый бердслеевский мир сжимал свое кольцо вокруг живого Человека, гнал его к смерти. Постоянно чередуясь, сосуществуя, эти два плана - реальный и призрачный, живой и мертвый - сменяли друг друга, как "в кошмарном сновиденьи", чтобы привести под конец к торжеству смерти, к жуткой пляске костлявых старушечьих рук, тянущихся к спящему последним сном Человеку.

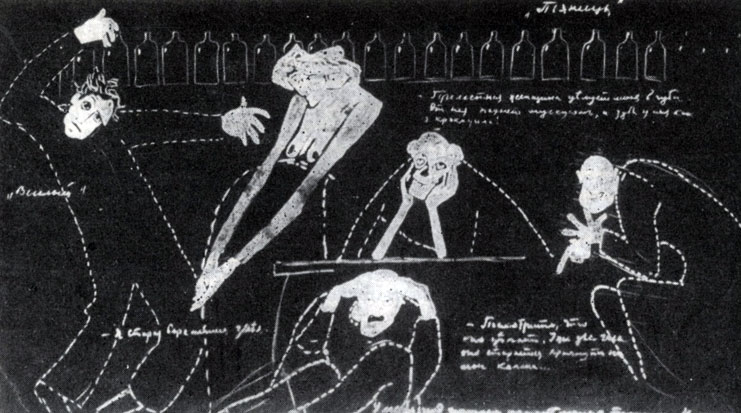

'Жизнь Человека' (1907). Пьяницы, эскиз худ. В. Егорова

Потому и сосуществовало в спектакле два стиля актерского исполнения: гротескный и реальный, метод "стилизованной карикатуры или карикатурной стилизации" и метод живого, искреннего чувства, доведенного до "алгебраической" степени, "душа души*" "зерно", очищенное от "шелухи черт бытовых, временных, строго индивидуальных**". И когда в четвертом акте "в призрачной комнате очерченного белым контуром пространства появлялся совсем не призрачный диван, стол с совершенно реальным игрушечным паяцом и Человек плакал горькими, реальными слезами***", "живой душой бился в судорожных рыданиях", зритель, "забывая о призрачности", отвечал ему "бурей аплодисментов****". (Заметим, что позже Станиславский вместе с Крэгом разовьет тот же прием совмещения живого и мертвого мира, как противоборства духа и материи, в "Гамлете", а Вахтангов и Михаил Чехов подхватят и по-своему, с экспрессионистской болью будут варьировать его в "Чуде св. Антония", "Эрике XIV", "Свадьбе", "Гадибуке" и снова в "Гамлете".)

*(Старый друг [Н. Е. Эфрос]. "Жизнь Человека" - газ. "Театр", 1907, N° 131, стр. 14)

**(Н. Эфрос. Из Москвы. - "Театр и искусство", 23 декабря 1907 г.)

***(Сергей Глаголь [С. С. Голоущев]. Цит. выше статья.)

****(Сергей Глаголь [С. С. Голоушев]. "Жизнь Человека" на сцене Художественного театра. - "Волга", 28 января 1908 г.)

Открытия Станиславского в "Жизни Человека" были настолько очевидны, что они заставили поколебаться даже такого постоянного в своих убеждениях человека, как Н. Е. Эфрос. В оценке "Драмы жизни", опытов Мейерхольда в Студии на Поварской и в Театре Комиссаржевской этот критик соглашался скорее с Немировичем-Данченко и доказывал, что "перед такими новыми задачами, как, положим, символизм, он (театр. - М. С.) бессилен. И впервые я поколеблен в этом основном взгляде на театр и его будущее постановкою "Жизни Человека", - признавался Эфрос. - Тут мне было доказано, что есть возможность раздать рамки театра... Я увидел, хоть в зародыше, торжество нового приема... Общее важнее частного, конкретного... Тип выше фотографии... - символ выше типа... И когда театр делает неожиданно удачную попытку подняться над типическим, он делает великий шаг вперед... Может быть, Художественный театр постановкою "Жизни Человека" начинает новый этап в эволюции сцены*".

*(Старый друг [Н. Е. Эфрос]. Цит. выше статья в газ. "Театр", стр. 14.)

Казалось бы, режиссер мог быть удовлетворен результатами своего опыта. Ведь его постановкой, как свидетельствовал С. Глаголь, были "довольны даже оба лагеря: и старые, и молодые. Первые довольны искренностью реальной игры 2-го и 4-го, а вторые стилем 3-го и последнего [актов]. Многих из врагов сценической стилизации эта постановка обращает даже в новую веру...*" И, разумеется, режиссера совсем не могли смутить обычные выпады "Нового времени", где В. Буренин обзывал спектакль "балаганным ломаньем балаганной пьесы... - под видом литургии и... священнодействия" и "художественным шарлатанством**". Не могли его поколебать и упреки таких "революционеров", как П. Боборыкин, что, мол, "Жизнь Человека", "созданная в самый разгар нашего революционного брожения", не "отвечает типичному настроению момента***", или таких "оптимистов", как А. Басаргин, в том, что "общее впечатление (от спектакля. - М. С.) самое тяжелое и безотрадное. Жестока и бессмысленна жизнь, если поверить Л. Андрееву! И театр со своей стороны сделал все, чтобы заставить нас в это поверить***".

*(Сергей Глаголь. [С. С. Голоушев]. Цит. выше статья.)

**(В. Буренин. Критические очерки. Разговор. - "Новое время", 2 мая 1908 г.)

***(П. Боборыкин. Беседы П. - "Слово", 19 декабря 1907 г.)

****(А. Басаргин. (Ал. И. Введенский). "Жизнь Человека" на сцене Художественного театра. - "Московские ведомости", 19 декабря 1907 г.)

Театр, действительно, сделал все, чтобы зритель проникся идеей безотрадности, жестокости окружающей жизни с ее "великим противоречием между потребностью в мировой справедливости и целесообразности и столь же известной мировой несправедливостью и бесцельностью*". И большинство рецензентов поняли и поддержали Станиславского в его поисках обобщенной современной трагедии. Поддержали они МХТ и в "го эстетической полемике с Мейерхольдом. Случилось так, что Мейерхольд повторил свою лекцию против "натурализма" Художественного театра в Московском литературно-художественном кружке как раз накануне премьеры "Жизни Человека" у художественников. Таким образом, филиппики его запоздали, а сценический ответ Станиславского оказался достаточно красноречивым.

*(Н. Эфрос. Из Москвы. - "Театр и искусство", 22 декабря 1907 г.)

Насколько можно судить, ведущая постановочная идея обоих режиссеров в "Жизни Человека" была, по сути, единой - идея глубокого мрака, охватывающего человеческую жизнь. Но воплощалась она по-разному: Станиславский решал ее при помощи черного бархата, Мейерхольд - с помощью света. Вся глубина сцены Петербургского театра на Офицерской была завешена холстами (не бархатом, как опасался Станиславский), героев окружало "серое, дымчатое, одноцветное пространство*". Оно сгущалось до сумерек, когда висящая лампа бросала круглое пятно света на центральную часть сцены. Глубина лишь угадывалась во мгле. Мейерхольд, так же как и Станиславский, уже не стремился, как прежде, сделать фигуры актеров "плоскими, условными, барельефными**". Облики людей были скульптурно четки, гримы - резки, размеры вещей - преувеличены.

*(Из режиссерских примечаний Вс. Э. Мейерхольда к "Жизни Человека", цит. по кн.: Н. Волков. Мейерхольд, т. 1. М. - Л., "Academia", 1929, стр. 285.)

*(Из режиссерских примечаний Вс. Э. Мейерхольда к "Жизни Человека", цит. по кн.: Н. Волков. Мейерхольд, т. 1. М. - Л., "Academia", 1929, стр. 286.)

Пожалуй, главное отличие петербургской постановки от московской было в том, что у Мейерхольда пропадала тема "живого Человека", его столкновение с "мертвым миром". Мотив пошлости поглощал собой мотив человечности. Отсюда "общий сероватый тон" постановки, выдержанной в манере "примитивности, грубоватости, переходящей в лубочность*". (Кстати сказать, это решение было близко Немировичу-Данченко, который считал, что ее можно поставить только грубо, как "Петрушку".) Отсюда - прием механических повторов в сцене бала: "столь удручающие сознание зрителя громадные толстопузые колонны, "рассаженные около них поодиночке гости", "надоедная вереница танцоров под один и тот же пошленький мотив", "длительная невыносимая полька**": " - Где училась, Катенька? - В пансионе, папенька".

*(Л. Гуревич. Две новые постановки Художественного театра. - "Слово", 30 апреля 1908 г.)

**(Из статей L ("Санкт-Петербургские ведомости", 16 декабря 1907 г.) и Л. Гуревич ("Слово", 30 апреля 1908 г.).)

И оттого, что в решении Мейерхольда тема "живого человека" скрадывалась и поглощалась темой всеобщей пошлости безумного человечества, спектакль приобретал единый крупнообобщенный план. В нем не было переключений из реального плана в призрачный. В этом смысле Мейерхольд пошел дальше драматурга, "помог Андрееву удержаться на уровне раз взятого стиля, от которого Андреев (как писал в своей рецензии К. Чуковский) нет-нет, да и порывался сбежать в закоулочек... Тут-то Мейерхольд и пришел на помощь. Всюду, где только было можно, он превращал одного архитектора во всякого человека" и показывал не "жизнь одного человека", а "жизнь человека вообще*".

*(К. Чуковский. Петербургские тетради. - "Золотое руно", 1907, № 3, стр. 75.)

Любопытно, что сам Л. Андреев, хоть и хвалил постановку Художественного театра и говорил, что Станиславский в ней "творит чудеса", все-таки отдавал предпочтение постановке Мейерхольда. Его раздражало, что Станиславский растворил образ "Некто в сером" в бархатной темноте, а весь спектакль выдержал скорее в духе Бердслея, тогда как он "имел в виду художника Франческо Гойю".

"В Бердслее - все "от ума", Гойя - импрессионистичен, более демократичен, груб, если даже хотите - более страшен, - говорил Андреев. - Бердслей же скорее аристократ - он боится ужаса, он выигрывает в красоте, в благородстве, но теряет в силе, мощи. ...У меня музыка грубо-пошлая, вульгарная (полька "Катенька". - М. С.), у них же пошлая, но красиво-пошлая, в ней слышатся и тоска, и любовь... Например, бал в постановке у Комиссаржевской более выигрывал. У Станиславского больше тоски, а там врывался какой-то страх, жуть перед жизнью*".

*(Л. Андреев. О Московской постановке "Жизни Человека". - "Обозрение театров",. 20 января 1908 г.)

В авторской оценке - слышится тот упрек в "боязни ужаса", который иные критики бросали самому Л. Андрееву. Так, К. Чуковский,, сравнивая "Жизнь Человека" с "Балаганчиком", замечал, что Андреев, пытаясь "ужасать", сам "боится" своего "Некто в сером". А вот "Блок так непочтителен к нему: то дернет его за нос, то подставит ножку. В страхе Андреева звучит торжественная риторика, она кажется чем-то громоздким и чрезвычайно наивным, провинциальным чем-то. А "ужас" "Балаганчика" он даже шутку допускает, даже буффонаду - жуткую, напряженную*".

*(К. Чуковский. Цит. выше статья.)

Правда, сам Александр Блок в статье "О реалистах" брал под защиту "могущественное-дуновение андреевского таланта". "Можно сказать, что Андреев - на границе трагедии, которой ждем и по которой томимся все мы", - писал Блок. И признавался, что ему дорог "писатель Андреев, который в грандиозно-грубых, иногда до уродства грубых формах (как в "Жизни Человека") развертывает страдания современной души, но какие глубокие, какие необходимые всем нам!*"

*(Александр Блок. О реалистах. - "Золотое руно", 1907, № 5; стр. 63.)

Защита Блока не снимала самого мотива отчаяния, испуга перед ужасом действительности, который услышал и даже углубил в "Жизни Человека" Станиславский. Но тот оттенок утонченности и благородства, та тема красоты, которая входит в эту пору в произведения режиссера и которую он вносил в "грубое" искусство Андреева (так, в сцене бала были "даны две прекрасные аллегорические танцующие пары по обе стороны от вытянувшейся в ряд вереницы уродов - гостей: проблеск красоты, оттеняющей наглое безобразие*"), можно связать с его "врубелевскими" поисками "возвышенного реализма". Трагический демонизм Врубеля, его гордая мистика, его бурная волшебная фантастика владели в эти годы воображением режиссера гораздо более, нежели холодный страх Бердслея. Отзвуки "врубелевского" начала можно расслышать и в "Драме жизни", и в "Жизни Человека".

*(Л. Гуревич. Гастроли Московского Художественного театра. -? "Слово", 19 апреля 1908 г.)

Все это так. Однако сам Станиславский не был вполне удовлетворен результатами этих постановок. "Поиски трагедии", предпринятые им на материале символистской драмы, оказывались заведомо противоречивыми. Он стремился к реализму возвышенному, к синтезу поэзии и правды, но как раз высокой поэзии в этих драмах и не находил. Не изменяя себе и не переходя в иную веру, он вступал в неизбежное противоборство с философской концепцией и эстетикой символизма.

Но и здесь, в этих несовершенных созданиях, режиссер открывал мотивы, близкие современности, одновременно отбирая, отвоевывая у символизма те средства сценической выразительности, которые по сути своей реализму не противоречили. Это были приемы художественного обобщения (условно-метафорическое решение сценического пространства, театральная гипербола, гротеск, фантастика и пр.), которые помогали театру очищать свой метод от натуралистических излишеств, от мелких бытовых оправданий. Выступая в новой для себя реалистической функции, эти приемы развивали, двигали вперед искусство жизненной правды.

Поиски обобщенно-метафорического языка сценического искусства проступают и в собственных литературных опытах режиссера.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'