"Пушкинский спектакль"

Другим, более глубоким ответом войне должен был стать "Пушкинский спектакль": три маленькие трагедии ставили Станиславский ("Пир во время чумы", "Моцарт и Сальери") и Немирович-Данченко ("Каменный гость"). Художником и сорежиссером всех трех пьес был Бенуа. Ему же принадлежал и общий замысел спектакля. Потрясенный войной, он воспринимает пушкинские трагедии как "трилогию смерти", в тонах апокалипсиса, с ощущением грядущей гибели мира. "Пир во время чумы" - извечный трагизм жизни на грани смерти, "Каменный гость" - смерть душит каменной десницей живого человека, "Моцарт и Сальери" - трагедия Моцарта, который не ведает, что над ним нависла смерть, и трагедия Сальери, добровольно избравшего смерть как орудие справедливости.

Замысел "трилогии смерти" должен был открыть, по мысли Бенуа, живого Пушкина, освобожденного от академической рутины, от "концепций" пушкинистов. Театр хотел подойти к нему "со своей личной меркой, просто, искренно и честно*". В эскизах Бенуа "постарался держаться простейших схем, ясных линий, уравновешенных масс и ограничил бутафорскую часть до минимума". Он не стремился создать изящное и легкое зрелище в духе "гуляки праздного", а, напротив, - "нечто могучее, изумительно сильное", как "стихия, как разреженный кристаллически чистый воздух горных вершин". Свободные от "системы режиссерского насилия" актеры должны были отдаться внутреннему творчеству, чтобы в идеале "связать правдивую глубину переживаний с дивной музыкальностью речи" и "прочитать Сальери так, как, вероятно, читал свои стихи сам Александр Сергеевич Пушкин**".

*(Александр Бенуа. Пушкинский спектакль. - "Речь", 31 марта 1915 г.)

**(Александр Бенуа. Пушкинский спектакль. - "Речь", 7 апреля 1915 г.)

Однако "оживление Пушкина" оказалось делом необычайной трудности. Творческая свобода подхода к маленьким трагедиям была изнутри скована неразрешимыми по тому времени противоречиями. Система переживания вступала в конфликт с законами поэтического театра. Перегруженная сложными психологическими оправданиями, стихотворная речь "распухала", теряла свой внутренний музыкальный ритм. Форма, о которой в ту пору мало заботился создатель "системы", мстила за себя.

Кроме того, "простейшие схемы" и "ясные линии" эскизов Бенуа на сцене обернулись величественными витыми колоннами, торжественными складками парчового занавеса, холодной белизной мрамора. Актеры, вырванные из бытового уюта Художественного театра, терялись в непривычной обстановке, прибегая то к житейскому правдоподобию, то к статуарно-торжественным мизансценам и замедленным ритмам. Лишь одному Качалову удалось победить эту коллизию спектакля: его Дон-Жуан, заменивший "жизнерадостность и влюбленность в любовь некоей сатанинской подкладкой, трагизмом вседерзания*" и бросающий смелый вызов смерти - холодному мраморному миру Командора, был сыгран с той гармонической мерой музыкального, поэтического обобщения, которой требовал театр Пушкина.

*(Н. Эф[рос]. Спектакль пушкинских драм. - "Русские ведомости", 27 марта 1915 г.)

Сам же Станиславский остался в кругу этого противоречия. Как режиссер он доверился Бенуа, особенно в "Моцарте и Сальери", где взял на себя труднейшую роль Сальери. Но кое в чем с ним и спорил. Так, "Пир во время чумы" в отличие от Бенуа он читал в более реальном и земном плане. Бенуа казалось, что из всех трагедий "Пир" - самая символическая (по сравнению с самой психологической - "Моцартом и Сальери" и самой драматической - "Каменным гостем"). Через всю трилогию ему хотелось провести мысль о бессилии человека "перед святостью неба" (Председатель "спасовал перед небом" так же, как Дон-Жуан и как Сальери - перед "абсолютом чистоты и красоты")*.

*( Беседа А. Н. Бенуа. Записная книжка К. С. Станиславского, 1914 г., XIV. Музей МХАТ, архив К. С, .№ 788, л. 70.)

Для Станиславского в "Пире" важнее было не то, что люди пасуют перед небом, а то, что "поднимают бунт против несправедливости", бросают вызов богу, потому что человек обижен". Он видит "во вспышках безобразий... много великого протеста", сквозное действие нащупывает в "борьбе с ужасом (приемами смеха)", в борьбе с отчаянием. Подводя итог своим размышлениям, он записывает: "Ядро - отчаяние. Сквозное действие - протестовать против несправедливости". Противоборство мотивов жизни и смерти режиссер прослеживает через все образы трагедии*.

*( Беседа А. Н. Бенуа. Записная книжка К. С. Станиславского, 1914 г., XIV. Музей МХАТ, архив К. С, .№ 788, л. 64-а (вкл. л.), 65-67.)

В первой беседе с актерами режиссер намечал современные аналогии "Пира во время чумы". "Ужас и страдания города, охваченного чумой", Станиславский сравнивал со страданием Бельгии, завоеванной немцами. В трагедии "несчастье встречается с подъемом духа", с протестом, с бунтом страдающего человека...

"Протест против несправедливости" - так, по мнению Станиславского, могло быть определено сквозное действие спектакля*".

*(Стенограмма первой беседы о "Пире во время чумы". Цит. по кн.: И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись, т. 2. М., ВТО, 1972, стр. 455.)

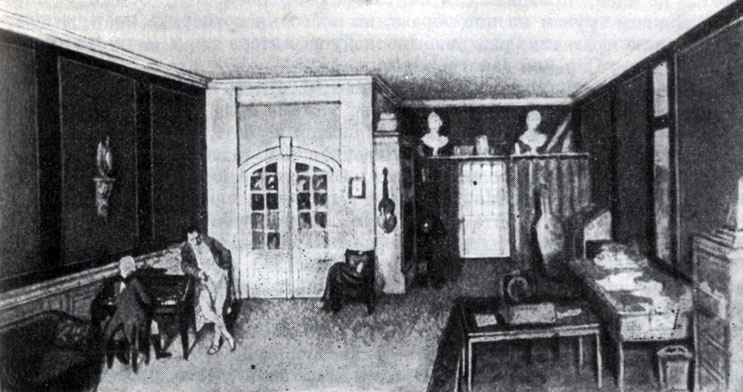

'Пир во время чумы' (1915 г.), эскиз худ. А. Бенуа

В своем режиссерском плане "Пира во время чумы" Станиславский бегло набрасывает линию противоборства этих мотивов. Вначале - настроение "опущенное", "молодой человек хочет поднять настроение", может быть, слышится "рыдание", "все пьют молча", "слезы мешают говорить", Мери "поет со слезами... Она наклонилась, прилегла на стол. Он (Председатель. - М. С.) гладит ее голову. Все замерли..." Мери доходит до "сентиментальной истерики, рыдает". Между влюбленными в Председателя Мери и Луизой происходит "резкий скандал... почти драка, потасовка за волосы. Председатель разнимает и останавливает". В этот момент проезжает телега с мертвецами (вначале предполагалось, что по сцене проедет живая лошадь, на одной из репетиций живую заменили "условной*"). "Перегруппировка. Одни встают и жмутся в сторону, другие пошли смотреть вглубь. Бравируют (закрыть проезд телеги). Луиза, бравируя, встала на стул или скамейку, чтобы смотреть. Кто-то зажал рот, чтобы не дышать миазмами. Сзади бросают камни, свистят, глумятся над мертвыми". Председатель запевает гимн в честь чумы, в нем "просыпается демонизм", многие подхватывают, "взбадривают весельем, бравадой", "поют веселый припев", "где заупокойный мотив" чередуется с "чертобесием, восславлением": "Восславим царствие чумы!" После призыва - и "девы-розы пьем дыханье, быть может, полное чумы", - начинаются "лобзания. Оргия. Председатель целует Мери. Другие - остальных". В этот момент входит Священник - "старик, аскет". Он возмущен - их "ненавистные восторги смущают тишину гробов". "Где-то раньше - отдаленный звон. Или, может быть, все время колокола (похороны)". Священника прогоняют: "Ступай, старик! Ступай своей дорогой!" "Народная сцена. Толкают Священника, группируются вокруг него... Взрыв пира. Дебош". Но когда Священник напоминает Председателю о его умершей матери, тому "становится стыдно, затих...". Мери, "погибшее, но милое создание", "ласкается к Председателю. Мери чувствует, что, если он уйдет, она беззащитна... Объятия и пьют. (Председатель) предается разврату, чтобы заглушить воспоминания". - "Тень матери не вызовет меня отселе...". - "Вызов к небу, т. к. он всю жизнь был честен и чист, а небо не оценило". "Но проклят будь, кто за тобой пойдет!" - "Не криком, но твердо, спокойно". Многие кричат Священнику: "Пошел, пошел!" "Народная сцена. Скандал, выгоняют попа". Тогда Священник "высвободился, подходит и говорит тихо на ухо" Председателю о его умершей жене - "Матильды чистый дух зовет!" Тот не верит, встает и "тихо и очень веско" произносит: "Клянись же мне..." Услышав клятву, признается: "Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным..." В его словах "отчаяние, вопль, стыд". - "И знала рай в объятиях моих", - "огромная пауза, все ждут". Доносится звон. Председатель оглядывается "как сумасшедший": "Где я?" Женский голос - "тривиальный, как кокотки говорят о женах" - восклицает: "Он - сумасшедший: он бредит о жене похороненной!" Но Председатель тихо, после паузы произносит: "Отец мой, ради бога, оставь меня..." "Священник преклонился перед его горем. Он понял, что величайший грех, который тот совершил, - уже искуплен". Священник уходит. "Пир продолжается тише, сконфуженно**".

*(Дневник репетиций "Пира во время чумы". Музей МХАТ, архив Р. Ч., № 102. Запись 28 февраля 1915 г.)

**(Здесь и выше цпт. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского трагедии "Пир во время чумы" А. С. Пушкина (1915). Музей МХАТ, архив К. С, № 8840.)

Со свойственной Станиславскому любовью к драматическим контрастам конфликт земного и небесного начала, вакханалии во имя жизни и аскетизма, отрешенного от всего земного, доведены здесь до предела. Психологическая точность местами склоняется к натурализму. Никаких следов "символизации" в духе замысла Бенуа незаметно. Зато явственно ощутима тенденция жизнеутверждения. Вакхические, плотские, оргиастические мотивы явно превалируют. Тема пира подавляет тему чумы. Чувствуется, что жизнелюбие художника пытается преодолеть мучительные впечатления первых месяцев войны - чумы, ворвавшейся в жизнь.

По-своему тема жизни и смерти, навеянная временем, преломляется у Станиславского и в работе над образом Сальери. Образ этот становится философским центром "Пушкинского спектакля". Бенуа акцентирует, как главную, тему "разрешения крови", "бесовского разрушения", уходящую корнями в Достоевского. Впервые должен появиться на сцене подлинный Сальери - не театральный злодей, не солист, декламирующий напыщенные ариозо, а "настоящий, раздавленный совестью, сознанием беззакония своего, человек с живой, томящейся по свету душой и все же гасящий этот свет, следуя велениям бесовских побуждений".

Самое страшное в этом образе - "логическое оправдание преступления, то самое оправдание, к которому все Сальери в мире прибегают перед тем, чтобы отдаться низости своих влечений.

Да, в Сальери вселился бес, но не романтический бес - острый, пылающий, порывистый, а бес "медленный", постепенно, методически рушащий все преграды совести, вселившийся в душу человека, который зорко различает в себе все порочное и все же бессилен этому сопротивляться. Мы присутствуем при целой "Голгофе греха"...*"

*(Александр Бенуа. Пушкинский спектакль. - "Речь", 7 апреля 1915 г.)

Станиславскому тоже не интересно было играть человека, совершающего убийство из зависти. Нет, все его помыслы устремились к проблеме "разрешения крови" во имя высокой, благородной цели. После одной из бесед с Бенуа он записал для себя: "Сальери спасает музыку, систему (нечто положительное) от гениальности (случайной и неуловимой)*". Вот что близко было создателю "системы", фанатически преданному своему искусству, готовому ради него на любые жертвы. "Бесовские побуждения" он оправдывал высшей целью своей жизни.

*(Записная книжка, 1914 г., XIV, № 788, л. 70.)

Сальери завербован своим долгом. Когда на эскизе "Бенуа изобразил дом Сальери богатым - таким, каким изображал его Шаляпин (генерал, сановник, Рубинштейн, Кюи)", Станиславский запротестовал: "Отсюда явится - зависть генерала, и это мельчит всю вещь. Напротив, если дать более бедное помещение, библиотеку ученого, тогда - все глубже выступает труд для потомства, спасение искусства*".

*(Записная книжка, 1914 г., XIV, № 788, л. 75.)

Высокой цели подчинена подвижническая, аскетическая жизнь Сальери. Актер хочет показать его мучительные раздумья после бессонной ночи, когда композитор сетует на несправедливость неба: "Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет - и выше". Он произносит эти слова "с нетерпением, зло, нервно, избалован". Слава изменила ему, признается Сальери "с горечью, со слезами обиды". В прошлом он был велик, как император, - "кончил жалко". Но не зависть его обуревает. "Нет! Никогда я зависти не знал!" - говорит он, "поскорей, как бы торопясь оправдаться..." - "Как не стыдно, кто же это скажет. Никогда". "Завистник!" - "Я завидую... - фу, какая гадость". Несправедливость судьбы - вот причина его мучений: "Где ж правота..." В подтексте Станиславскому слышится внутренний монолог Сальери: "За что, за что?! Что же это такое, все было хорошо, и вдруг такая несправедливость, что вы со мной делаете... Жизнь незапятнанная, хорошая, чистая, и вдруг я дрянь, гадость, змея, я не заслужил..." Гений отдан "гуляке праздному" - "какая несправедливость!"

Во имя высшей справедливости Сальери и решает отравить Моцарта. В эту минуту он становится "деловит", "со страданием" готовится исполнить свой долг: "Отец решил покончить с сыном, лишить [себя] наследника". Эту страшную миссию он воспринимает как "предначертание свыше": "Я избран...", "Рок меня избрал". Для него это "религиозная служба", он "закрепощен" как "жрец, служитель муз". Если Моцарт останется жить "и новой высоты еще достигнет" - это будет беззаконием, "беспорядком", о котором Сальери говорит с "усмешкой, иронией". - "Так улетай же!" Решение принято, "и отлично", - "Вот яд". Сальери "замолк, никуда не смотрит, достал, на флягу не смотрит, вынул не смотря*".

*(К. С. Станиславский. Роль Сальери. Музей МХАТ, архив К. С, № 1563.)

Так прочитал Станиславский внутренний монолог Сальери. Замысел был, безусловно, интересен, роль глубоко продумана и прочувствована. Тем не менее актера постигла неудача*. Большинство критиков (да и сам Станиславский) искали причину в форме. "Актер должен уметь говорить" - эта фраза стала сакраментальной. Она была справедлива. Действительно, стихи, особенно в монологах, оборачивались у актера "тяжелою прозою". Переживание вступало в конфликт с "торжественной красотой слова", "рвало праздничные словесные одежды, обрекало пушкинского героя будням, и обиженное слово мстило, вымещая обиду даже на самой правде переживаний**".

*(Заметим, что позже у Станиславского случались спектакли и удачные. См. материалы, помещенные И. Виноградской во втором томе "Летописи" (стр. 473-483).)

**(Н. Эфрос. "Пушкинский спектакль" в Художественном театре. - "Речь", 26 марта 1915 г.)

Между тем причина крылась не только и не столько в форме, в слове, в переживании, в расхождении с пушкинской поэзией. Все это явилось лишь результатом. Корень противоречий лежал глубже, уходил в ту глубокую дисгармонию времени, которая изнутри взрывала прозрачную и свободную музыку гармонического пушкинского стиха. В тревожную военную пору художник испытывает тяготение к своим национальным святыням, чтобы, прикоснувшись к ним, вновь ощутить потерянное равновесие, "примириться с жизнью".

Л. Я. Гуревич, пережившая вместе с группой Станиславского все бедствия немецкого плена, не случайно восприняла "Пушкинский спектакль" сквозь призму войны. "Великий труд, поднятый театром в такое время, когда все мешает творческой сосредоточенности и покою, когда мир полон ужасающих дисгармоний, - не доведен до конца и не вознаграждается успехом, соответствующим его внутренней значительности*", - свидетельствовала она.

*(Любовь Гуревич. "Пушкинский спектакль" в Художественном театре. - "Речь". 2 мая 1915 г.)

Можно понять, почему Станиславскому не удавалось, несмотря на всю психологическую вдумчивость и вживание во внутренний мир Сальери, оправдать его "преступный долг", его "Голгофу греха", путь к братоубийству. Сколько бы ни старался актер вдохновиться великой миссией, высокой целью "спасения искусства", все равно - как человек и как современник войны - он не мог принять идею "разрешения крови". Она была чужда его нравственному мировоззрению. Станиславский по своей природе не был человеком религиозным, но он был, безусловно, верующим человеком, в том толстовском смысле этого слова, когда вера в бога всевышнего становится верой в "бога внутри нас", верой в добро, существующее, несмотря ни на что, вечно.

'Моцарт и Сальери' (1915 г.), эскиз худ. А. Бенуа

Позже Л. М. Леонидов так определял причину неудачи актера: "Станиславскому не удалась роль Сальери, потому что в его существе от Сальери ничего не было. Станиславский был Моцарт, а Моцарт никогда не смог бы сыграть Сальери. Это был гений, "умевший строить мосты на небо", как говорил о Моцарте Чайковский, неспособный подсыпать яд в вино другу*".

*(Из воспоминаний Л. М. Леонидова. Цит. по кн.: И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись, т. 2, стр. 470.)

Наверное, поэтому Станиславский и не мог подняться до трагической высоты "бесовских побуждений". Недоставало внутренней веры, внутреннего оправдания. Ведь такие "логические оправдания преступления", как "цель оправдывает средства" или "если бога нет ("правды нет - и выше"), то все дозволено", не могли стать его духовной верой. Другое дело, если бы образ был задуман им в сатирическом плане, если бы он видел Сальери только завистником, одержимым "бесовскими побуждениями". Но Станиславский, "играя злого, искал, где он добрый", и потому безмерно усложнял свою задачу, расширял амплитуду трагических противоречий человека, увеличивал масштаб "борьбы преступного долга с поклонением гению*". Но сколько он ни добавлял новых мотивов, психологических деталей, правдивых и житейских подробностей, они ложились лишь тяжким грузом на дно образа, не позволяя воспарить поэтическому вдохновению трагедии, раз не было в душе актера веры в то, что "преступный долг" Сальери действительно высок.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 366.)

Станиславский прекрасно понимал, что все дело было именно в вере, в возможности поверить, казалось бы, самому невероятному, даже нереальному. "Верите ли вы в то, что воспоминание, мечта может быть сильнее действительности? - спрашивал он самого себя и актера А. Рустейкиса (исполнителя роли Моцарта) во время репетиций. - У вас есть воспоминания о жизни Моцарта? Да. Они сильнее воспоминаний вашей личной жизни? Да. Верите ли вы, что то же самое можно проделать и об убийстве (которого вы никогда не совершали) и с вознесением на небо, которого никогда не будет? А если это так, то все возможно Играть, все чувства можно создать. Это очень важно - запомнить это. Сквозное действие - в мечте*".

*(Записная книжка, 1915-1916 гг., XVI. Музей МХАТ, архив К. С, № 673, л. 39.)

Однако не только в мучительных репетициях, но и после премьеры Станиславский не овладел верой в "сквозное действие" роли Сальери и разрывался в противоречиях. "В один спектакль я его играю в одном гриме - доброго борца за искусство и бессознательно завидующего, - признавался он. - В другом играю с новым гримом - ревнивца с демонизмом, вызывающего бога*". Противоречие между "добром" и "демонизмом" так и не было, да и не могло быть снято.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 608.)

Не случайно трагическая вспышка освещала образ Сальери Станиславского только под самый конец - в момент прозрения, когда убийца вдруг постигал свою чудовищную ошибку и "плакал как баба", как ребенок, на минуту принимая "кровавые" слезы за выражение радости, облегчения. "Жутким, до физического страдания жутким, - писал Бенуа, - выходит этот момент у Станиславского, ибо перевоплощение у него полное; в эту минуту он действительно брат, посягнувший на брата...*" "Когда за сценой поют "Реквием", по стенам бегут тревожные тени и рыдает Сальери, - в этом есть что-то сильное, есть дыхание смерти и мрачный стук судьбы", - подтверждал один из рецензентов, считая, что в "Моцарте и Сальери" был интересен только этот "последний момент**".

*(Александр Бенуа. Пушкинский спектакль. - "Речь", 7 апреля 1915 г.)

**(Як. Львов. "Без неги творческой мечты". - "Новости сезона", 28 марта 1915 г.)

В целом весь "Пушкинский спектакль" потому и расходился с поэтической гармонией, что обременен был тяжелыми экспрессионистскими настроениями своего времени. "Каинова война" наложила на него свой отпечаток. В "Пире во время чумы" (вопреки замыслу Станиславского и мнению Немировича-Данченко*) тема пира подавлялась темой чумы, в "Каменном госте" любовь отступала перед жестоким современным демонизмом, в "Моцарте и Сальери" фанатизм "идейного убийцы" заглушал свободную радость моцартовских мелодий. Спектакль получился грузным, скучноватым, скорее вдумчивым, чем увлекательным. Актеры старались подняться от неясных психологических полутонов к ярким романтическим тонам, но поэтическое вдохновение подменялось аффектацией, и в эти моменты театр "переживания" невольно тяготел к старому театру "представления**". В иные моменты спектакль опускался до мелкой бытовой правды, бросались в глаза ненужные житейские подробности, те "vraissamblance", которые Пушкин посылал к черту: зритель знакомился с тем, как Лепорелло обгладывает куриную лапку, как Сальери вынимает из металлического футляра стеклянную трубку с ядом и старательно взбалтывает его в вине, как Дон-Жуан перелезает через стену монастырского кладбища и т. п***.

*("Это не пир во время чумы, а чума во время пира", - говорил Немирович-Данченко, критикуя декорации Бенуа (цит. по кн.: Л. М. Фрейдкина. Дни и годы Вл. И. Немировича-Данченко, стр. 312).)

**(См. цит. выше статью Л. Гуревич.)

***(См. цит. выше статью Н. Эфроса в "Русских ведомостях" от 27 марта 1915 г.)

Словом, "крылья сценического вдохновения оказались спутанными п не сумели поднять до пушкинской высоты. Величественная красота и благородная торжественность, великолепная праздничность "Маленьких трагедий" умалялись. В их праздник вкрались будни; маленькая правда захотела быть соперницей иной, величавой, хотя, быть может, не всегда "правдоподобной" правды*". Разумеется, Станиславский и сам чувствовал, что бытовые интонации для этого спектакля не годятся, что "гениальное чувство Пушкина требует его слов и стихов (то есть формы поэтической). Форма - это лучшее, наиболее убедительное приспособление для актера**". Однако он понимал, что пушкинская стихотворная форма с ее необычной "сжатостью текста" содержит "большие сложные переживания - перемещения между фразами", "требует паузы для перемены "валиков". Стих пауз не допускает. Если идти по стиху - [он] опережает чувства, [которые] не поспевают, и идут пустые слова - чтоб наполнить их, надо нарушить стих***". Запутавшись в этих противоречиях, Станиславский обратился за советом к Ф. И. Шаляпину - высокому для него авторитету по части поэтического слова на сцене.

*(См. цит. выше статью Н. Эфроса в "Русских ведомостях" от 27 марта 1915 г.)

**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 5, стр. 531 (курсив мой. - М.С.).)

***(Записная книжка, 1915-1916 гг., XVI, № 673, л. 43.)

"Шаляпин мне читал Сальери очень холодно, но очень убедительно, - записал после этого Станиславский. - Он как-то убеждал меня красотами Пушкина, втолковывал их. Вот что я почувствовал. Он умеет из красот Пушкина сделать убедительные приспособления.

Талант, как Шаляпин, умеет взять себе в услужение Пушкина, а бездарный сам поступает к Пушкину в услужение*".

*(Записная книжка, 1915-1916 гг., XVI, № 673, л. 43.)

В этой записи интересно наблюдение о том, что Шаляпин читал "очень холодно", что он извлекал форму (приспособления) из "красот Пушкина" и как бы возвышался над поэтическим образом (брал его "себе в услужение"). Станиславский невольно зафиксировал в манере гениального актера тот холод отчуждения, элемент отстранения и возвышения над ролью, ту форму, которая рождается не сама собою, а извлекается из красоты - из поэтичности, музыкальности слова. Короче говоря, тот самый закон двойственной жизни актера на сцене, "равновесия между жизнью и игрой", который он подметил еще у Сальвини и который все еще теоретически продолжал отрицать.

Возможно, поэтому Станиславский и не захотел последовать шаляпинской манере. Он избегал величественной, приподнятой над бытом, благородной интонации, стремился передать облик бедного простого труженика. Все должно было подчиниться правде чувств, ей в жертву приносилось многое, в том числе и "красоты Пушкина". Музыкальность, поэтическая приподнятость, казалось, невольно тянули к штампам старой театральной условности, от которых актер открещивался, а правдивые детали, напротив, вносили ощущение живого тепла, "приманивали" чувство.

Как бы отвечая на упрек Н. Е. Эфроса, Станиславский ищет поддержки самого Пушкина и помечает в своей записной книжке: "que diable de vraissamblance!, когда есть рампа, сцена и пр. (это любят цитировать критики). А страницей дальше Пушкин пишет - "истина страстей, правдоподобие чувств в предполагаемых обстоятельствах, вот что требует наш ум от драматического писателя*"".

* (Записная книжка, 1916 г., XVIII. Музей МХАТ, архив К.С., № 790, л. 17.)

Мысль Пушкина подтверждала правоту Станиславского в его приверженности к "истине страстей". Тем не менее оставался открытым вопрос - как овладеть "простой, сильной, благородной" манерой декламации, как поймать такую "музыкальную стихотворную речь", чтобы в голосе Сальери "зазвучал торжественно, сильно, на весь мир протест против неба всего обиженного богом человечества*". Трагику нужен прежде всего голос, отвечал Сальвини. "Актер должен уметь говорить", - открывал еще одну старую истину Станиславский, чувствуя, что для поэзии одной психологии мало. "Думаю, - признавался он М. Г. Савиной, - что невозможно сразу пережить глубоко Пушкина и в этом глубоком переживании дойти до той легкости, которой требует воздушность стиха. То тяжелится стих - от углубления, то, наоборот, стих начинает парить, но зато и чувство лишь слегка скользит по сути**".

*(К.С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 369, 371)

** (К.С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 610.)

Упрек критики оставался в силе. "Пушкина захотел поставить театр,, конечно, очень хороший, но очень далеко отошедший от живого движения русской поэзии. Театр, не знающий, что существуют драмы Александра Блока, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова, Алексея Ремизова и других, пожелал вернуться к источнику живой русской поэзии, к Пушкину. Очень похвально!" Но "стихи испортили все дело... Художественный театр захотел трактовать пушкинскую творимую легенду как добросовестно-бытовое изображение событий и переживаний. Но забытое искусство отомстило за себя, подарив Художественному театру неуспех...*"

* (Федор Сологуб. Забытое искусство. - "Биржевые ведомости", 3 мая 1915 г.)

Как бы в ответ на эти слова, а вернее, испытывая настоятельную внутреннюю потребность, Станиславский принимается за постановку драмы Александра Блока "Роза и Крест".

Шел второй год войны. Страна все глубже увязала в кровавой бойне. Ширилась мобилизация, в газетах удлинялись траурные списки убитых и раненых. "Все для войны! - призывал князь Львов. - Каждый несет ответственность за победу и поражение". А в Художественном театре новый сезон 1915/16 года открывался старым "Месяцем в деревне" с благородным, изящным Ракитиным-Качаловым, даруя зрителям "красивый отдых" от жестокостей жизни, "радостный вечер тихого гармонического наслаждения настоящим, большим искусством*", "воспоминание о какой-то далекой, когда-то бывшей и сейчас невозможной радости...**"; в 200-й раз шли "Три сестры", которые звучали как "прекрасная элегия", как нечто "нетленное..."

*(С.Я. Художественный театр. "Месяц в деревне". - "Русское слово", 17 сентября 1915 г.)

** (А.К. "Месяц в деревне" (Открытие Художественного театра). - "Утро России", 17 сентября 1915 г.)

Художественный театр и сам понимал, что он не может теперь жить по-старому. Немирович-Данченко признавался в ненависти к "рабски налаженным буржуазным душам", диктующим Художественному театру свои требования и вкусы. Ему "становились противны" такие "прекрасные спектакли, как тургеневский, гольдониевский и т. д., и т. д.", которые "дают законный, необходимый художественный отдых не тем, кто весь свой день отдает благородным трудам и благородным волнениям настоящей войны, а просто-напросто тем, кто от этих трудов и волнений бежит*".

* (Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма. М., "Искусство", 1954, стр. 327.)

Однако позиция решительным образом расходилась с практикой. Вынужденный идти на компромисс, Немирович-Данченко ставит весной 1915 года "Осенние скрипки" И. Сургучева, а зимой 1916 года "Будет радость" Д. Мережковского - пьесы, в которых как раз и торжествовала та претенциозная красивость и религиозно-философская литературщина, которых более всего опасался сам режиссер. Убежденный в том, что "красота есть палка о двух концах", что она "может поддерживать и поднимать бодрые души", а может и "усыплять совесть", он писал накануне премьеры "Осенних скрипок": "Если же красота лишена того революционного духа, без которого не может быть никакого великого произведения, то она премущественно только ласкает бессовестных*". Критика превращалась в самокритику.

* (Вл. И. Немирович-Данченко. Избранные письма. М., "Искусство", 1954, стр. 328.)

Недаром, выступая в день открытия нового сезона с речью перед труппой на тему "Театр и война", Немирович-Данченко мог сослаться на один лишь пример, опять-таки из старого репертуара МХТ. Это был чеховский спектакль, способный, по его мнению, "вливать бодрость, увеличивать запас терпения, помогать залогу победы*" в ту пору, когда России грозит "самый сильный враг" - наше "малодушие, переходящее в растерянность, способное вызывать панику и колебать веру**". Немирович-Данченко рассказывал, как после одного из представлений "Вишневого сада" к нему подошел раненый офицер и со слезами признался, что этот спектакль дал ему больше душевных сил, чем три месяца отдыха***.

*("Театр и война (Речь Вл.И. Немировича-Данченко)". - "Русское слово", 21 августа 1915 г.)

**(«Театр и война (Речь Вл. И. Немировича-Данченко)».— «Петроградский курьер», 23 августа 1915 г.)

***(См. «Еще раз о малодушии».— «Московские ведомости», 23 августа 1915 г.)

Новых пьес, прямо отвечающих настроениям современности, Художественный театр найти не мог. Иные писатели считали (как Гиппиус, Мережковский, Арцыбашев), что не только писать, но даже думать о войне не следует, ведь "соловьи - над кровью". Другие писали адюльтерные, лжепроблемные пьесы, культивирующие пошлость и обывательщину. Из современных драматургов, пожалуй, лишь один Л. Андреев призывал - "Пусть не молчат поэты!", резко порицая тех, кто сторонился мучительных, кровавых тем войны. Он надеялся, что война сдвинет, наконец, Россию с мертвой точки. Однако после "Мысли" между драматургом и театром выросла стена взаимного непонимания. Станиславского и Немировича-Данченко все больше раздражали абстрактная риторика, приподнятый, условный романтизм трагедий Андреева, который, по словам Блока, "продолжал кричать тогда, когда уже ничто кругом нь кричало", и "стал пародией своей собственной, некогда подлинной муки"*.

*(А. Блок. Открытое письмо Д. Мережковскому.— Собр. соч., т. 10. Л., «Советский писатель», 1936, стр. 91.)

Так проходят мимо МХТ или отклоняются одна за другой его последние "военные" пьесы: "Король, закон и свобода", "Самсон в оковах" (которую он предназначал В. И. Качалову), "Собачий вальс", "Реквием", "Дни нашей жизни" и "Милые призраки*". Предлагая Станиславскому прочитать "Милые призраки", Л. Андреев писал: "Кугель определил пьесу как удачное сочетание самого строгого реализма с романтикой. А романтики и "благородства" много! Я нарочно усилил эту сторону, чтобы противопоставить ее теперешнему растленному репертуару и дать зрителю нечто для души**".

*(См. В. И. Беззубое. Леонид Андреев и Московский Художественный театр.— «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», 1968, т. XI, вып. 209.)

**(Л. Н. Андреев — К. С. Станиславскому, 21 ноября 1916 г. «Труды по русской и славянской филологии», XVIII. Тарту, 1971, стр. 288.)

Но Станиславский даже читать не стал. Настроенный против войны вообще, он вовсе не стремился к репертуару, поддерживающему бодрость духа в героях ратных дел. Ему хотелось работать теперь только над классикой или высокой поэзией. Все больше его влечет античная трагедия, он зачитывается Еврипидом ("Какой он настоящий*!"). Немировичу-Данченко, который ставил в это время "Короля темного покоя" Рабиндраната Тагора и мечтал об эсхиловском "Прометее", он писал:

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 624.)

"Рабиндранат, Эсхил - вот это настоящее. Мы этого играть не можем, но пробовать надо. Здесь авторы помогут*". Из русских писателей выбрали снова Чехова ("Иванова" возобновлял Немирович-Данченко, "Чайку" с Михаилом Чеховым в роли Треплева репетировал Станиславский), Достоевского (инсценировку "Села Степанчикова" решили ставить оба режиссера с М. Чеховым или Москвиным - Фомой Опискиным и Станиславским в роли полковника Ростанева) и Блока.

*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 630.)

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'