"Село Степанчиково"

Новую инсценировку повести Достоевского, сделанную молодым драматургом Вл. М. Волькенштейном (его пьеса "Калики-перехожие" шла в Первой студии) и Вл. И. Немировичем-Данченко, ставили Станиславский и Немирович-Данченко, художником был снова М. В. Добужинский. Работа началась в январе 1916 года и продолжалась без малого два года. Это был труд увлеченный, кропотливый и ответственный. Каждый из участников был уверен в том, что "Село Степанчиково" явится не просто очередным, проходным спектаклем, но произведением программным.

Начиная эту "большую и сложную работу", Станиславский повел ее принципиально новым для себя путем. Он хотел открыть, наконец, "великую, непостижимую тайну" творчества, научить актеров "творить жизнь человеческого духа на сцене". Убежденный в том, что тайна творчества "недоступна ни разуму, ни знанию, ни пониманию, она доступна только самой природе, ее бессознательной творческой чуткости", он говорил на первой репетиции: "Мы, люди, придаем слишком много значения в жизни - сознательному. Между тем лишь какая-нибудь 1/10 жизни человека протекает в сознании, а 9/10 - в бессознании*".

*(Здесь и далее цит.: «Описание процесса работы над пьесой на материале инсценировки «Села Степанчикова» в МХТ» (Автограф К. С. Станиславского). Музей МХАТ, архив К. С, 16 января 1916 г., № 1353.)

Тайна творчества актера скрыта в непостижимой созидательной работе природы. Разум тут бессилен. "Разве рассудок может постигнуть тайну обсеменения п роста растения, оплодотворения, зачатия живых существ и пр.?" - спрашивал режиссер. И отвечал: нет, "только сама природа и ее бессознательный инстинкт способны разбираться и управлять всеми тонкостями непостижимо сложного аппарата артистической души и его тела". Стилизаторские поиски режиссеров условного театра в области актерской игры он отвергал теперь начисто. Они, по его мнению, способны только исказить, изнасиловать природу. "Предоставим модным новаторам, - говорил он, - претендовать на роль Создателя - иной, лучшей, чем в природе, красоты, основанной на изощренной условности, насилующей человеческое тело, или иного, более изысканного чувствования, чем дает нам сама природа, насилующего естественную человеческую душу. Человек способен только брать доступное ему из природы, но отнюдь не создавать свою новую природу и ее законов".

Пусть разум примирится с более скромной ролью, пусть "научится, во-первых, не мешать работе природы своим непрошеным вторжением в область бессознательного, во-вторых, пусть разум научится давать бессознательному творчеству - желаемое направление, увлекая его правильными и заманчивыми творческими задачами". Искусство актера, по мнению Станиславского, и "заключается в умении управлять своим подсознанием". "Только творческие задачи роли должны быть сознательны, - а способы их достижения - бессознательны".

"Бессознательное - через сознательное - вот лозунг, который должен руководить предстоящей нам работой", - заключал он, утверждая безусловный примат чувства. "В творчестве чувству принадлежит первая роль, разум лишь помогает чувствовать, а тело рабски подчиняется ему и отражает то, что приказывает чувство".

Новую "скромную, но трудную" миссию режиссера он сравнивал теперь с профессией акушера, помогающего рождению ребенка. "Да не посетуют на меня модные новаторы, стремящиеся стать богами в театре, - говорил он. - Роль режиссера я бы сравнил с ролью врача при родах. Как врач, присутствуя при рождении человека, помогает природе в ее созидательном процессе, так и я в качестве режиссера буду внимательно следить за естественной работой вашей творческой природы и помогать ей... Я буду угадывать затаенные желания творческой природы каждого и создавать соответствующую общему творчеству обстановку и общую гармонию коллективного творчества..."

Итак, Станиславский решительно отказывался от своих прежних режиссерских методов. Он уже давно не прибегал к приемам "режиссера-деспота", который у себя за столом заранее сочинял мизансцену, а потом по режиссерскому экземпляру сам или кто-нибудь другой вел актера к намеченному образу. Теперь он отвергал и метод "режиссера-гипнотизера", которым пользовался все последние годы, воздействуя на актера "показом", внушением, заражая его собственной фантазией. Публично порывая с такой манерой, он говорил: "Прежде режиссер гипнотизировал, ходил по сцене, показывал, играл, а актер сидел, курил и скептически зевал. Потом режиссер ставил декорации, рассказывал, вдохновлял, ища, за что бы ему актера зацепить. Теперь мы, режиссеры, объявляем забастовку".

Называя режиссера акушером, Станиславский преследовал одну главную цель - помогать творческой природе актера, не насиловать ее, а, напротив, освободить, убрать все, что мешает естественному рождению образа*. "Режиссер должен быть зеркалом, отражающим правду и ложь, - объяснял он. - Его главное назначение - следить за образованием штампов и помогать удалять их. Режиссер должен помогать органическому росту роли, вместо того чтобы, вообразив себя творцом роли, навязывать насильственно готовый результат". Для этого режиссеру нужно обладать особенной чувствительностью восприятия правды и лжи на сцене: "Чтоб выполнить свою трудную миссию помощника творческой природы артиста, я должен прежде всего охранять ее от насилия и подделки п следить за тем, чтоб душа роли создавалась из живых органических элементов души самого артиста, уберегая его от мертвых, неорганических привычек и ощущений актера-ремесленника.

*(См. об этом: Н. Берковский. Станиславский и эстетика театра.— В сб. «Литература и театр». М., «Искусство», 1969, стр. 269—272.)

Как химик соединяет в своей реторте органические вещества, так и вы должны брать для основы души роли только настоящие, живые, трепещущие чувства, родственные вашей собственной природе*".

*(Записная книжка, 1916 г., № 791, л. 15.)

Репетиции начались с чтения инсценировки. Станиславский попросил прочитать ее не режиссера, не актера, а литератора (В. М. Волькенштейна), чтобы не навязывать актерам с самого начала чужого понимания ролей, а только "ясно п литературно доложить текст пьесы". Это первое знакомство с произведением режиссер называл "обсеменением" души артистов, "прививкой бациллы роли". Он считал важным, чтобы в эти мгновения актеры "освободили душу и ум от всего лишнего. В освобожденной душе, точно на чистой почве, без плевелы, зерно скорее пустит корни и взойдет".

К этому времени распределение ролей еще не было объявлено, с тем чтобы актеры воспринимали всю пьесу в целом. После чтения, принятого восторженно ("артистический восторг - лучший пахарь, подготавливающий почву для обсеменения"), начался разговор о пьесе. "Присутствующие разбились на группы, и завязалась оживленная беседа, споры. Режиссеры внимательно прислушивались к ним, стараясь угадать затаенные мечты артистов относительно облюбованных ими ролей".

Только после этого роли были распределены, "семена поэта* посеяны, и невидимая работа подсознания началась..." Теперь самое важное, чтобы "семена не засохли", чтобы "работа подсознания не прекратилась". Разумеется, для этого надо "давать ей материал, пищу". Но как, каким способом это сделать, чтобы не возвращаться к старому режиссерскому "показу" или "гипнозу"? Здесь Станиславский счел полезным обратиться к учению индусских йогов о подсознании. Он рассказал актерам о методе, по которому человек как бы бросает "пучок мыслей" в подсознательный "умственный люк" (словно закладывает в кибернетическую машину, как сказали бы мы теперь, в наш век техники. -М. С.) и дает приказ своему подсознанию: "Я желаю, чтобы этот вопрос был всесторонне рассмотрен, анализирован, классифицирован и пр. и чтобы результат исследования был передан мне. Подсознание, займись этим!" Так, "по совету индусов, мы внимательно рассмотрим каждую мысль, составляющую "пучок", и постараемся полюбить ее. Но для этого мысли должны быть особые - для нас, артистов сцены, приспособленные. Упаси нас бог от сухих лекций... Нам надо сродниться с поэтом, привить себе его бациллу".

*(Заметим, что теперь все чаще Станиславский называет драматурга поэтом.)

Придавая решающее значение работе подсознания, режиссер подчинил здесь все элементы "системы" внутреннему действию. Найденный во время репетиций "Хозяйки гостиницы" принцип единства и взаимодействия внешнего, физического и внутреннего, духовного начала - на время словно забывается. Сквозное действие каждой роли понимается только как "душевное движение".

Как же конкретно, через какие этапы шла работа над "Селом Степанчиковым"? Мы можем понять это из многих архивных материалов, и прежде всего из первой беседы Станиславского и Волькенштейна с актерами в январе 1916 года. Знаменательно, что, обращаясь теперь к Достоевскому, после спектаклей "Братья Карамазовы" и "Николай Ставрогин", Станиславский хочет увидеть совсем иное лицо писателя - не трагически-напряженное, не жесткое и гневно-сатирическое, но доброе, просветленное. Режиссеру и автору инсценировки ближе Достоевский, который испытывает "умиление перед Ростаневым", сочувствует его "стремлению к идиллической, доброй, ласковой жизни*". Им казалось, что если убрать Фому Опискина из села Степанчикова, "там начнется жизнь здоровая, кроткая и безмятежная. Да так и кончается повесть: Фома Опискин, испугавшись непреодолимой любви Ростанева к Настеньке, дает согласие на их брак - и в "Селе Степанчикове" начинается подлинная идиллия. Недаром Достоевский называет село Степанчиково "благословенным"".

*(Здесь и далее цит.: К. С. Станиславский и В. М. Волъкенштейн. Беседа к постановке спектакля «Село Степанчиково». Январь, 1916 г. Музей МХАТ, архив К. С, Л» 1389.)

Различая "в пьесе два начала: божеское начало любви и смирения - и дьявольское начало, эгоистическое, самовлюбленное", Станиславский поначалу вовсе не стремился к сатирическому обострению конфликта с деспотизмом Фомы. Ему важен был здесь и "элемент поэтический, лирический", и то, что все события повести погружены в "пошлость повседневности". "Итак, - заключал он первую беседу, - приблизительным лозунгом пьесы будет "умиление Достоевского перед идиллией". Заметьте, если бы мы решили, что Достоевский писал "Село Степанчиково", интересуясь главным образом деспотизмом Фомы, мы бы умалили произведение, сделав из него жестокую, нервную сатиру. Это, конечно, менее значительно, нежели комедия духа, - тем более что элемент сатиры в пьесе достаточно ярок и силен".

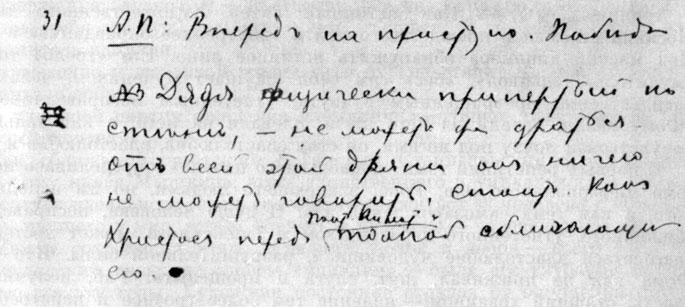

'Село Степанчиково' (1916 г.), страница из режиссерского экземпляра К. С. Станиславского

Эти исходные мотивы постановки позже, в процессе репетиций, Станиславским уточнялись, но главная позиция оставалась неизменной. Его записи, приведенные в последовательную систему молодым режиссером В. М. Бебутовым, дают нам представление о ходе репетиций. Вначале авторская идея была определена следующим образом: "Чистая, идиллическая природа, омрачаемая талантом мучителя, столкновение Божеского и Дьявольского начал (Полковник и Фома)*". Как видим, Станиславский вновь возвращался здесь к близкой ему, обостренной разгаром войны теме, которая в разных вариантах так или иначе проступала за последнее десятилетие во всех его спектаклях, где велись поиски трагедии. Это была тема разрушения чистого, доброго начала жизни под натиском злой "бесовской" силы. Найдя это "зерно автора", режиссер советовал актерам на время забыть о нем: "зерно автора должно сгнить, умереть в вашей душе". Актерская фантазия, "фиоритуры около голого факта" должны "рождаться в совершенно освобожденной душе". Задачи необходимо выбирать "инстинктивно, от внутренней потребности".

*(Здесь и далее цит. ««Село Степанчиково». Мысли и замечания К. С. Станиславского. Наблюдения и заметки на репетициях. 1916 г. Записаны В. М. Бебутовым». Музей МХАТ, архив К. С, № 1389.)

И. М. Москвину, который работал над ролью Фомы Опискина*, он предлагал вначале идти только от себя, фантазировать в пределах своей жизни: "Фомой Вы не сделаетесь, будьте Москвино-Фомой. Оценивайте и вымышленный факт: Фома - директор Художественного театра, Фома в траншеях** и т. д.". Как истинный актер Художественного театра, Москвин стремился прежде всего найти "внутреннее оправдание" в роли. Под маской лицемера обнаружить истинное лицо. Его "грело" то, что "мучитель", "дьявол", "бес" сам себя ощущает мучеником, человеком, насильственно превращенным в шута, угнетенным несправедливостью: "Фому гнали, делали из него шута, плевали на него, а как только он почувствовал почву под ногами, он стал сластолюбив, властолюбив и т. д."

*(До начала репетиций предполагалось, что роль Фомы будет поручена актеру Первой студии Михаилу Чехову, которого Станиславский очень любил. Потом остановились на Москвине, очевидно, потому, что роль требовала сатирической силы такого масштаба, каким, казалось, не обладал добрый, человечный талант молодого актера.)

**(И. М. Москвин ожидал в это время призыва на фронт.)

С первых репетиций тема "дьявольского начала" определилась не как тема инфернального Зла, Рока, владеющего людьми, но им неподвластного, а как тема самозарождения зла. В душе человека, несправедливо обиженного, угнетенного неравенством и униженного, может постепенно разгореться властолюбие чудовищной, разрушительной силы. Кто такой Фома как не приживал, шут, слуга и прощелыга. Раб, получивший власть, ставший хозяином, - явление тем более грозное и неистребимое, раз порождено оно социальным неравенством. Пока существует неравенство людей, это "смердяковское" начало способно к самовоспроизводству ежечасно и ежеминутно.

Так, верный Достоевскому театр снижал инфернальное зло до низменного человеческого уровня и тем самым находил ему громадный общечеловеческий знаменатель.

"Божеское начало", которое должно было вступить в борьбу с началом "дьявольским", также облеклось в человеческие одежды. Оно зазвучало сразу же как тема "бога внутри нас". Приступая к работе над ролью полковника Ростанева, Станиславский почувствовал, что не может найти в своей душе воинственного настроения - для столкновения с Фомой, для противоборства силам зла. "Мне кажется, - признавался он, - что прошлый раз мы сделали ошибку, стремясь найти сквозное действие в борьбе, войне. Война, борьба со злом, искоренение зла требуют от меня - Ростанева - сил, которыми я не обладаю..." В этом признании невольно проступали самые сокровенные свойства души художника, его стойкое отвращение к войне, насилию и кровопролитию, его верность Толстому и Сулержицкому.

"Дядя, физически припертый к стене, - не может же драться, - настаивал Станиславский. - От всей этой дряни он ничего не может говорить, стоит, как Христос перед Понт[ием] Пилат[ом] и толпой, обличающей его*". Ясные толстовские мотивы так и слышатся в этих поисках христианского начала в образе Ростанева. Актеру было ближе не воинственное, не наступательное, а скорее оборонительное поведение дядюшки. "Быть может, сквозное действие - жажда идиллии, чистой, любовной жизни и стремление к ней, - размышлял Станиславский. -Это - для партии дядюшки, а для партии Фомы контрдействие - разрушение идиллии.

*(Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского инсценировки повести «Село Стрепанчиково» Ф. М. Достоевского (1916 г.) Музей МХАТ, архив К. С., № 9442.)

Это заново найденное сквозное действие существенно меняет задачи и содержание кусков. Я - Ростанев уже не нападаю, а обороняюсь - я отдаю себя на суд, возьмите меня, съешьте. Я не разрушитель зла, а охранитель идиллии.

Стремление к любовной жизни и ее охране ставит меня в положение охранителя добра.

И для моей партии ожидание племянника - теперь ожидание не борца, а успокоителя".

Так, сближая Достоевского с Толстым, Станиславский хотел сыграть здесь тему князя Мышкина, этого единственного и уникального в русской литературе идеального героя, способного сражаться за человека с помощью добра, идущего в мир, чтобы "будить в человеке - человеческое".

Жажда сохранения мира, гармонии, покоя и добра - всего того, что Станиславский называет словом "идиллия", - была его глубокой потребностью все эти годы. Художник постоянно страдал от ощущения потери цельности мира, чувствуя, что гармония уходит из жизни все более безвозвратно. Но как бы утопична, как бы безнадежна ни была его жажда сохранения добра, он не отступался от своей правды, по-прежнему отстаивая ее с донкихотской стойкостью.

В такой позиции крылось неизбежное противоречие: отказ от борьбы вел к пассивности, к сдаче врагу ("отдаю себя на суд, возьмите меня, съешьте"). Это противоречие первым почувствовал Москвин. "Только бы идиллия не повела бы нас к голубому цвету", - забеспокоился он, напоминая, что "пьеса протекает 24 часа. Надо помнить, что все может расстроиться, и возлагать большие надежды на племянника, которо-му, быть может, удастся перевернуть бесхарактерного дядюшку. Надо быть активнее, не потонуть в благодушии и идиллии".

Соглашаясь с тем, что слово "идиллия" не надо понимать прямолинейно, Станиславский все-таки подытожил на этом этапе: "Итак, сквозное действие - стремление к идиллии. Контрдействие - стремление к нарушению идиллии". Но чем дальше шли репетиции, тем ближе проникал режиссер к сердцевине, к сущности, квинтэссенции произведения, как бы стремясь по радиусам к центру. Настало время, когда он открыл для себя активное, действенное начало в "стремлении к идиллии": "Теперь я склоняюсь к тому, чтобы найти сквозное действие в любви к Настеньке, в стремлении моем спасти ее, защитить.

Это дает хребет пьесе. Это начинает горячить, волновать меня, дает цепкость, повышает активность.

Итак, внутренние задачи, т. е. смысл кусков опускается все глубже и глубже.

Сначала борьба. Потом стремление к идиллии. Теперь уже кажется, что идиллия является тоном, окраской. Стремление спасти Настеньку дает ... хребет пьесе".

При этом Станиславский рисует схему, по которой двигается сквозное действие и контрдействие пьесы. Но тут же снова расширяет смысл своего определения: "Все это может быть в плоскости реальной и отвлеченной (идейной), т. е. я могу стремиться к спасению Настеньки для того, чтобы жениться на ней, и для того, чтобы спасти справедливость".

Режиссеру было важно, чтобы сквозное действие не воспринималось сухо, однозначно, чтобы оно все время "подкармливало" подсознание актера "живыми, чувственными" красками. "Далеко не достаточно [только] определить сквозное действие пьесы, - говорил он. - Надо понять природу данного сквозного действия. Давайте вскроем чувственное содержание понятия "идиллия" и стремление к ней. Тут мы найдем и жажду покоя, и чувство красоты жизни, и стремление сохранить покой, и боязнь несчастий.

Если человек, стремящийся к идиллии, не эгоист, у него желание покоя и для других.

У религиозного человека - приближение к богу. Боязнь за людей. Желание жить по-божески, по правде. Ненависть к разрушителям идиллии - борьба с ними. Последнее чрезвычайно важно - чтобы не впасть в слащавый трафарет".

Как видим, боязнь сентиментальности, "голубого цвета" была знакома и Станиславскому. Как всегда, он стоял за диалектическое раскрытие образа:

"Когда играешь доброго, ищи, где он злой, - повторял он свой знаменитый афоризм. - Как только Фома нарушил благополучие, идиллию, я (дядюшка. - М. С.) становлюсь зверем.

...Нужна звезда, чтобы понять густоту ночного мрака. Также, изображая злодея, я должен видеть, где он добр, а доброго - где он зол".

Характерно, что дядюшка "становится зверем" вынужденно. Такое состояние души ему не свойственно, оно лишь по контрасту ярче оттеняет его доброту и стремление к идиллии. Эту главную для него тему всего произведения Станиславский мечтал расширить беспредельно, читая Достоевского по Толстому.

В своем режиссерском экземпляре Станиславский несколько раз сравнивает образ Ростанева с образом царя Федора. В момент, когда дядюшка решил защитить обиженную, изгнанную Настеньку и жениться на ней, он "понял свой долг - и стал, как царь Федор, мудр, стоек и непобедим*". В нем появляется нечто рыцарственное: "Праздник. Воскрес, помолодел. Посвящение в рыцари. Вырос. Меч из ножен. - Вперед, на коня - под Верден. - С этого момента он понесся..."

*(Здесь и далее цит. Режиссерский экземпляр К. С. Станиславского "Село Степанчиково ,(1916 г.).)

Перед встречей с Фомой дядю охватывает какое-то воинственное настроение, "точно выросла перед ним неприступная крепость, которую надо брать во что бы то ни стало, ради Насти". Он испытывает даже "какое-то ухарство. Ощущение свободы, революции, анархии. Была ни была! Коли так, - пропадай все, чем хуже, тем лучше".

Впрочем, Фома ловко подавляет эту "революцию". Когда Ростанев деликатно сует ему деньги. Фома, юродствуя, разыгрывает сцену чудовищного негодования, так эффектно "сеет по комнате деньги", что дядя начинает снова верить в его невинность. "Дядя делает великое открытие, его озаряет новая истина. Он прозревает, впервые познает, с каким человеком он жил все эти годы".

Происходит словно "чудо". Преображение господнее. Фома чувствует себя святым, изнеможенным, как после чуда. Транс до гипноза. Величие. Недосягаемость. Окаменелость, сфинкс, благородно убитый, загадочный. Мощи. Игра в высшую правду". Дядя поклоняется мощам, молится перед чудом. Фома, почувствовав силу, начинает пугать дядю своим уходом. "И на кого же вы подняли руку - на агнца?", на "великого ученого?" - "Ведь это же революция, как ты не понимаешь?!" Дядя оправдывается, - его как мышь захлопнули в мышеловку. И тогда Фома, полностью подчинив себе дядю, требует назвать его - "ваше превосходительство". Теперь он возвышается над ним словно "угодник, святитель, митрополит". Бунт подавлен.

Станиславскому хотелось в этой сцене "найти романтический пафос (но не пустозвонную театральность)". Москвин посоветовал ему "принять его способ из "Федора" последнего акта. Он должен там вскрикнуть: "Шурин, - я грешен пред тобой, прости меня". Эту фразу, чтоб не уйти в театральность, он просто и ясно, без всякой драматической окраски - громко говорит, докладывает. И это производит впечатление. Так и мне, - замечает Станиславский, - громко сказать эту фразу, точно произнести ее ясно на всенародном покаянии - объявить во всеуслышание: "Прости меня, я подлец..."

Как видим, здесь начались поиски возвышенной, романтической манеры исполнения. Когда Москвин предположил, что "сквозным действием будет искание правды божией ("дивный, дивный творец") и любовь к природе, как к делу рук его", режиссер подтвердил, что "мы к этому и придем, если не будем понимать идиллию слишком буржуазно. От расширения сквозного действия мы приходим к творческим обобщениям, к попытке осуществить фигуры Добра, Цинизма, Великодушия, Невинности, к своеобразной стилизации чувства. Таким образом, мы приходим к заключению, что играем не "характерные роли", а образы чувств".

Так, снова Станиславский возвращается к своим поискам обобщенного, возвышенного реализма. От простого к общечеловеческому можно прийти только через одержимость огромной остросовременной идеей. "Все мы должны быть одержимыми. Вот удастся ли это? - задавал он вопрос, рпсуя картину какого-то библейского масштаба: - Сидит бог Саваоф и смотрит вниз на копошащихся на земле людей и чертей. Село Степанчиково - это сама Россия. Тут есть и Распутин (Фома)" (курсив мой. - М. С).

Как же подняться (или, напротив, спуститься в бездну) до такого символического обобщения образов Достоевского? Прежде всего необходимо полное с ними слияние. Не надо смотреть на роль "со стороны". Важно испытывать "чувство, а не сочувствие", быть участником, а не зрителем драмы, актером, а не режиссером, который смотрит на образ со стороны". "И как только я начинаю чувствовать Ростанева, - признавался Станиславский, - я перестаю видеть этот образ вне себя лежащим".

Все дело в том, чтобы простота, естественность чувства уходили от той "мещанской простоты", которая "хуже воровства", от "противной", "доступной" всем "простецкости". "И как многим хочется сказать, - заключал он, - ты очень прост, но лучше не открывай мне своей души. Душа мелкого лавочника не может стать душою Ромео" (курсив мой. - М. С).

Сам Станиславский как актер испытывал наивысший подъем в тот момент, когда Ростанев принимал решение исполнить свой долг (жениться на Насте), т. е. в героическую минуту его жизни, когда он преодолевал свою доверчивость и беззащитность. "Дядя почувствовал свой долг и стал, как царь Федор, мудр, стоек и непобедим. Отсюда его величавое спокойствие в следующей сцене", - говорил Станиславский. При этом Москвин замечал: "Он точно взял меч в руку". Волькенштейн подхватывал: "Это подъемный момент пьесы. После этого дело идет уже к катастрофе (изгнание Фомы) и развязке". И Станиславский действительно подымался здесь до возвышенных чувств. "Я ощущаю в этот момент какую-то освобожденность души, преображение всего существа, возвеличение и очищение, - признавался он. - Племянник стал другим человеком в моих глазах. Смотрю на него, чтобы убедиться, так ли все прекрасно в божьем мире, как мне кажется. Объятия. Хохот. Пасха... Светлый праздник".

Заметим, что в этот "подъемный момент" актер испытывал то чувство освобождения и властного спокойствия, которое близко к состоянию живой импровизационности, когда человек на сцене способен творить чудеса, когда ему становится доступно все. Это ощущение и было, в сущности, конечной целью "системы". Оно рождалось глубокой верой актера в правду образа. А вера даровала абсолютное спокойствие и раскрепощенность. (Недаром в этот момент Станиславский привел близкий ему пример: "Когда я сам не был уверен в своей "системе".... я горячился, встречая малейшее возражение, когда же уверовал, я стал говорить спокойно".)

Примерно такое же ощущение властного спокойствия испытывал в своей роли и Москвин. В одну из особенно удачных репетиций Станиславский заметил, что актер ушел от своих "излюбленных штучек и виртуозничанья", и спросил, что питало его в сегодняшнем самочувствии? "Меня сегодня очень поддерживало в самочувствии сознание, что я владыка здесь, что вокруг меня и мухи не летают, - ответил Москвин. - Сегодня, как никогда, я чувствовал сверхъестественную, почти нечеловеческую власть". Вот когда Станиславский мог сказать, что его мечты сбываются, что благодаря Достоевскому, проникая в глубины подсознания, актеры Художественного театра своим путем поднимаются до символических обобщений, до трагического подъема, до "возвышенного реализма".

Только ради этого и велись все репетиции "Села Степанчпкова". Здесь Станиславский уже не придавал особого значения внешней стороне спектакля. Более того, он почти игнорировал работу художника, на которую прежде так основательно опирался. Он хотел, чтобы образ актера вырастал только изнутри, рождался подсознательным чувством, интуитивно, без всякой подсказки со стороны художника. Поэтому он просил Добужинского до поры до времени не давать актерам никаких эскизов, чтобы "не предрешать и не навязывать нам образов".

Добужинский, разумеется, спорил с такой позицией, которая, по его мнению, "отнимала у художника фантазию и делала его компилятором". Он говорил, что путь, который предлагал режиссер, "в смысле творческом - длинный и неэкономный". Но Станиславского это не смущало (хотя репетиции "Села Степанчикова" действительно чрезмерно затягивались, число их подходило к двумстам). "Как же быть иначе? - возражал он. - Вы создаете мне тело и хотите, чтобы я непременно принял его и оправдал. Так работали раньше у нас и теперь в других театрах. В Камерном театре Фигаро (революционер и демократ) одет в шелка, и ему навязаны танцевальные движения. Деспотизм художников стал безграничен".

Так говорил режиссер, еще недавно сам отдававшийся во власть Бенуа, а теперь утверждавший абсолютный приоритет "души". "Надо понять душу, чтобы создать тело", - повторял он, призывая Добужинского к "гармоническому творчеству" на примере композитора И. Саца, который "сидел на всех репетициях, и потому его музыка сливалась с целым сцены". Однако упрямый художник, завершая спор, не без проницательности заключил: "Ваш идеал: актер-режиссер-художник в одном лице".

Добужинский не был далек от истины. Станиславский, всякий раз доходя в своем очередном увлечении до крайности, здесь заметно нивелировал роль художника. Недаром в это время в его записной книжке появляются собственные рисунки грима и костюма Ростанева, технически несовершенные, но детально фиксирующие то, что виделось самому актеру, режиссеру и художнику "в одном лице".

Тенденция эта была не случайной для режиссера, который в эту пору был убежден в относительной "косности", "неподвижности" материального начала (актерского тела, декораций) и абсолютной, безграничной "подвижности" актерской души. Рядом с зарисовками грима Ростанева в его записной книжке появляются такие размышления: "Наше искусство по природе своей должно быть наиболее косным и неподвижным по сравнению с другими искусствами. Почему? Да потому, что бумага и перо, полотно и краски, глина, звук - поддаются всевозможным изменениям. Их творческий материал гибок, а человек, тело и вся материальная обстановка сцены - лишь до известной степени изменяемы - художник может написать на декоративном полотне что хочет - графически, импрессионистически, условно - линии и краски - в его распоряжении. А актер? Он подчинен своему телу. Его формы всегда будут материальны, а подвижен лишь его дух.

До тех пор пока не найдут способ менять линии артистического тела или совсем скрывать его, основывая все творчество на духе, нельзя будет нам тягаться с быстроменяющимися формами и направлениями других искусств, нельзя будет найти слияния с абстракцией и условностью живописи и музыки и реальностью материи*".

*(Записная книжка, 1916 г., XVIII. Музей МХАТ, архив К. С, № 790, л. 73.)

Значит, роль внешней актерской техники ничтожна, ей не стоит придавать серьезного значения в создании образа. Можно даже "совсем скрыть" актерское тело, раз все творчество основано только "на духе" и конечная его цель - "образы чувств". Вот почему так сопротивлялся режиссер "непрошеному" вторжению художника в процесс репетиций. Среди всех его высказываний на репетициях мы находим лишь одно, касающееся оформления сцены, сделанное мимоходом, опять-таки подчиненное размышлениям о духовной сущности произведения. Подхватывая напоминание Москвина о природе, о "благословенной природе". Станиславский заметил, что художнику надо дать на сцене "такую прекрасную природу, чтобы грязь ЖИЗНИ была очевидна, чтобы зритель почувствовал, как люди оскверняют божий мир".

В письмах М. В. Добужинскому режиссер просил его прислать наброски различных вариантов декораций, чтобы в театре могли выбрать то, что им ближе. Оценивая присланные эскизы, Станиславский высказал пожелание, чтобы помещичий быт предстал на сцене в более укрупненном и сгущенном виде. "Хотелось бы побольше темноты и насиженного гнезда, - писал он Добужинскому. - Не надо ли побольше портретов на стены или какой-нибудь особый диван-слон, шкаф-гигант или пузатый комод с самоварами". Гадая, чем бы еще "выразить тесноту и скученность", он снова настаивал на том, чтобы художник дал ему побольше набросков всех декораций в самых разнообразных и противоположных друг другу планировках, разрезах и пр.*". Художник ничего не должен был предрешать.

*(8 марта 1916 г. Музей МХАТ, архив К. С, № 4765 (фотокопия подлинника, хранящегося в Т. О. Лит. ССР).)

Итак, вся работа была безраздельно посвящена выявлению "жизни человеческого духа".

Однако когда дело дошло до репетиций на сцене, то оказалось самым трудным "перенести жизненное самочувствие через порог сцены". Пока шли "интимные" репетиции и режиссер заботливо выращивал в душе актера таинственное, живое чувство, беспрерывно освобождая его, сдирая коросту привычных штампов, все шло прекрасно. Но как только наступил момент сценического рождения образа и надо было перебросить его через порог сцены, ощущение свободы ускользало, наступала скованность, живое чувство пугливо пряталось. Станиславский испытывал это на самом себе. Чтобы выманить чувство, он советовал репетировать пока "почти без голоса, шепотом, ощущая живой дух собеседника", т. е. снова вернуться к интимной, внесценической атмосфере репетиций.

Но было уже поздно. Пренебрежение к внешней форме отомстило за себя. Станиславский-актер жестоко поплатился за ошибку Станиславского-режиссера. Он сам никак не мог "разродиться" образом Ростанева. Шел уже март 1917 года. На сцене велись первые прогонные и генеральные репетиции "Села Степанчикова". В зале за режиссерским столом теперь сидел Немирович-Данченко, он доводил спектакль до премьеры. Уже давно надо было его выпускать, так как из-за него застопорились все другие начатые постановки ("Король темного покоя", "Роза и Крест", возобновление "Чайки"). Судя по записям Станиславского, относящимся к 8-9 марта 1917 года, Немирович-Данченко не предлагал никакой "переакцентировки" роли. Он только настаивал на более мужественном, крепком выявлении характера. Он видел в Ростаневе "фанатика". "Фанатик в том, что, когда заговорят о добре, он забывает все: и волнения домашних и пр. и - отдается беспечно радости (доброта любви с мужиками)*". В сцене с Сережей он снимал "штамп" актера - "в том, чтобы играть тюфяка - забитость, конфуз, рыхлость. - Надо смело, бодро". "Необходимо мужество". Здесь дядя словно "начальник, составляющий план". Немирович-Данченко призывал к тому, чтобы "сквозное действие прочерчивалось прямолинейнее", "без смягчения - прямо, резко перемену,... быстрый переход". В сцене с Фомой он поддерживал решение Станиславского, утверждая его в "найденной линии - крепкий защитник правды, непоколебимый, прямолинейный)".

*(Здесь и далее цит. К. С. Станиславский. Роль Егора Ильича Ростанева из инсценировки повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1916—1917 гг.) Музей МХАТ, архив К. С. № 1562.)

Между тем что-то главное в роли было потеряно. Немирович-Данченко видел, как мучился Станиславский, не находя на сцене той органичности, той естественности живого чувства, которую испытывал прежде. Не дожидаясь, пока произойдут, наконец, мучительные "роды", режиссер решил снять актера с роли и заменил его другим (Н. О. Массалитиновым).

Для Станиславского это было настоящей трагедией. Травма, которую нанесла ему неудача с любимой ролью Ростанева, не зажила до конца жизни. После этой тяжелой истории он уже не сыграл ни одной новой роли (если не считать ввод на роль Шуйского в "Царе Федоре" во время заграничных гастролей театра 1922-1924 годов). Произошел какой-то душевный вывих, "трак*", как это называл сам Станиславский. Что же случилось? Легче всего было бы объяснить эту историю злой волей или поспешностью Немировича-Данченко, который не стал дожидаться, пока у Станиславского образ "дозреет", и не отложил выпуск спектакля хотя бы еще на месяц. Однако это объяснение слишком прямолинейно и поверхностно, чтобы быть правдой.

*(См. об этом в кн.: С. Бирман. «Судьбой дарованные встречи», М., «Искусство», 1972 г.)

Конечно, Немирович-Данченко, приняв столь тягостное для него самого решение, предполагал, что Станиславский склонен будет упрекнуть его. Поэтому он поспешил призвать Константина Сергеевича "мудро взглянуть" на его "печальную роль в этой истории". "Никто больше меня не обрадуется, когда у Вас будет новая, удачная роль. Ручаюсь, что никто, - писал Владимир Иванович.

Но именно я не смею умалчивать перед Вами, когда роль не ладится. Это грустная сторона обязательства, которое налагает 20-летняя совместная работа ... Я пишу только для того, чтобы Вы не поддавались искушению личных переживаний как-нибудь, хоть на самую малость, обвинить или хоть упрекнуть меня*".

*(Сентябрь 1917 г. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 1724.)

Из ответного письма Станиславского видно, что он подобных упреков не высказывал. "Я переживаю очень тяжелое время: мне очень тяжело и нестерпимо скучно. Но я борюсь с тем, что во мне, молча.

Что касается до самолюбия, и в частности до "Села Степанчикова", - писал он, - то беда в том, что я очень рад, что не играю, и теперь мечтаю только об одном: забыть обо всем, что относится к злосчастной постановке.

Относительно будущих ролей я и не думаю, так как я ничего больше не смогу сделать, по крайней мере в Художественном театре. В этом направлении, после полного краха моего плана, моя энергия совершенно упала. Может быть, в другой области и в другом месте я смогу воскреснуть. Я говорю, конечно, не о других театрах, но - о студиях. Otello - free!..*"

*(Отелло — свободен!., (англ.).— К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7, стр. 643.)

Разумеется, говоря о полном крахе своего плана, Станиславский явно преувеличивал. Но угнетало его именно то обстоятельство, что неудача постигла не случайную, проходную работу, а роль, чрезвычайно ему самому близкую, подготовленную по новому, сокровенному плану, которому он сам безгранично верил. Тем более что на интимных репетициях, как мы видели, он уже приближался к искомому идеалу. И вдруг - неожиданный срыв, впрочем, роковым образом предопределенный целым рядом внешних и внутренних обстоятельств.

Говоря о причинах внутреннего характера, надо вспомнить о том, что роль "не пошла" у Станиславского именно в тот момент, когда он перестал режиссировать, поднялся из зала на сцену и всецело отдался актерской работе. Тогда как раньше, на репетициях, он был един в двух лицах, т. е. совмещал актерский труд с режиссерским, и образ Ростанева оживал у него, легко достигая трагических высот. Возможно, что именно это - на первый взгляд парадоксальное - обстоятельство невольно дарило актеру ту "двойственную жизнь", то "равновесие между жизнью и игрой", т. е. равновесие между взглядом изнутри и извне, которое теоретически он продолжал упрямо отрицать.

Таилась в этой истории и другая причина - более объективная, связанная уже не с законами актерской игры, не с судьбами "системы", а с судьбами самой действительности. В самом деле, почему неудача постигла именно Станиславского, а не, скажем, Москвина или другого актера, работавшего по тому же, предложенному режиссером методу? Случайно ли, что подлинным героем этого .спектакля (в отличие от первой постановки в Обществе искусства и литературы) сделался не Ростанев, а Фома Опискин Москвина?

Наверное, не случайно. Станиславский видел, что проповедь добра становилась все более бессильной и неуместной в годы жестоких военных и классовых сражений. Как ни старался актер сберечь идиллию мирного "божеского" существования, она звучала лишь далекой, абстрактной утопией. И если он продолжал еще хранить веру в тайниках своей души и в камерной обстановке закрытых репетиций мог выманивать ее и давать ей дышать, то на открытой сцене утопия умирала. Публичное требовало опоры более грубой и прочной. Субъективное не санкционировалось объективным. Личное не оправдывалось общественным. Один из непреложных законов реализма нарушался. Форма "душевного натурализма" вступала в конфликт с абстрактностью содержания, и "система" неизбежно обнаруживала здесь свою внутреннюю противоречивость.

Так поиски трагедии и в "Селе Степанчикове" потерпели крах. Немирович-Данченко, который после ухода Станиславского работал с Массалитиновым и выпускал спектакль, все-таки стремился довершить замысел "трагикомедии". Он сообщал Станиславскому, что заботится прежде всего о том, чтобы "сохранить неприкосновенным все прекрасное", что тот внес в постановку, и "залатать" то, что тот еще "не успел сделать*". В эти последние дни режиссер много работал над формой спектакля: "недостаток интересной, живописной рамки свел до minimum'а**", "гроза в последнем действии, которая Вас беспокоила, после многих проб, идет отлично. Я сам всю ее установил***", - отчитывался он Станиславскому, который перестал посещать репетиции и даже не мог заставить себя прийти на премьеру.

*(Цит. выше письмо, № 1724.)

**(Цит. выше письмо, № 1724.)

***(23 сентября 1917 г. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 1722.)

После генеральной репетиции Немировичу-Данченко казалось, что "внутренняя трагикомедия вырисовалась очень рельефно". "Позволю себе сказать суверенностью, - писал он Станиславскому, - что затраченный Вами труд даром не пропал". Он замечал, что публика реагировала именно на ""трагикомедию": и очень много смеялась, и отдавалась жути, охватывалась слезой умиления". При этом он отдавал должное работе Массалитинова, который "сделал больше, чем можно, в короткий срок*". Однако, сообщая об "очень большом" успехе последней генеральной и о всех "плюсах" спектакля (хороший темп, правильный второй план, художественная простота, приятная молодежь), он уже пишет только о Москвине и о комедийной линии спектакля.

*(23 сентября 1917 г. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 1722.)

Любопытно, что Москвин, который во время репетиций со Станиславским освобождался от своих "излюбленных штучек и виртуозничанья" и поднимался до ощущения "сверхъестественной, почти нечеловеческой власти", на сцене тоже сначала потерял это ощущение и вернулся к своим "штучкам". Очевидно, и в его работе сказалось известное противоречие между накопленным в душе огромным содержанием и невниманием к форме, которая выльется "сама собой". Потеряв равновесие, актер невольно хватался за свои штампы. Но на последней генеральной произошло чудо: "Москвин сильно переменил тон, бросил все "штучки" и перешел на огромную серьезность. Это подняло пьесу в значительности. А комизм остался*". На публике образ родился. Субъективное oобъективировалось. И произошло это прежде всего потому, что "огромная серьезность" москвинского образа нашла себе прочную опору и поддержку в зрительном зале, в атмосфере современности. Фома Опискин подчинил себе весь спектакль, подобно тому как тысячи Опискиных, то бишь Распутиных, захватывали власть в жизни. Торжествовал "главный бес - буржуазность" (Достоевский).

*(Из письма Вл. И. Немировича-Данченко — К. С. Станиславскому, 25 сентября' 1917 г. Музей МХАТ, архив Н. -Д., № 1723.)

Немирович-Данченко все еще пытался уверить Станиславского в том, что "ни одна подробность этой трагикомедии, несмотря на темп, не пропала*", но он скорей всего хотел выдать желаемое за действительное. Спектакль превратился в острейшую, доходящую до убийственного гротеска политическую сатиру на современность. Задуманный ради того, чтобы открыть лицо "доброго" Достоевского, он неудержимо клонился к мотивам "бесовского наваждения" и тем самым прежние постановки Достоевского не преодолевал, но продолжал.

*(Цит. выше письмо, № 1723.)

"Селом Степанчиковым" Художественный театр открыл 26 сентября 'Свой сезон 1917/18 года. Новая постановка Достоевского имела большой успех и вызвала в прессе настоящую политическую дискуссию, чрезвычайно характерную для "смутного времени" после Февральской революции. Проводились прямые аналогии между Фомой Опискиным и Распутиным, между дядюшкой и "всей Россией", "доверчивой, покорной, благородной". Раскрывалась механика массового гипноза, культа, слепого подчинения "пророкам и вождям", движимая "жаждой святости, жаждой подчинения и примера", томящей русскую душу. Гадали, "чем-то и когда кончит русская жизнь, без конца создавая Опискиных, мучаясь с ними, свергая и снова создавая их!". Указывали на глубокую символическую силу фигуры Фомы Опискина: ведь "у него одного оказывается власть "взять и решать"". Говорили, что в этой фигуре Москвину удалось "многое почти до гениальности, а местами было ошеломительно до откровения".

"Эта маска одуревшего от чванства и самодурства человека, этот полупарализованный левый глаз истерика, эти шипенье и взвизгиванье маньяка, распираемого завистью, злостью, манией величия и тем необъяснимым, что накопляется до разрыва в человеке от поклонения кликушествующей толпы...

...И главные, величественные движения Фомы, в экстазе начинавшего благословлять всех двумя руками по-архиерейски, были не смешны, а почти страшны.

...А в одной из великолепных истерик Опискина - Москвина мелькнуло странное, отдаленное сходство с истерикой Керенского на московском государственном совещании. И сверкнувшая искорка как бы очертила громадный круг, включая таинственное творение "героев" вверху и внизу, в искусстве и в жизни...*"

*(И. Жилкин. «Фома Опискин».— «Русское слово», 26 сентября 1917 г.)

'Село Степанчиково' (1917). Фома Опискин - И. Москвин

Как всегда, находились и такие защитники своего времени, которые старались отвести современные аналогии и убеждали читателей, что художественники "скорее имели в виду отошедший быт, нежели пророческое преображение его в горниле сегодняшней действительности*". Но подобные старания мало кого обманывали. Большинство критиков увидело за бытовой фигурой Фомы грозный символ. Появилась даже симптоматичная для того времени статья под хлестким названием "Хамство", автор которой И. Игнатов утверждал, что Москвин представил не характер, не тип, "а целое явление, не хама-Фому, а хамство... не преходящее быстро, не исчезнувшее, не временное, а - увы! - еще существующее, продолжающееся и, может быть, стойкое и длительное". Критик подтверждал, что в Распутине несомненно были черты этого "торжествующего хамства" и "гипнотического влияния" Фомы. Что "нынешнее хамство способно перерождаться в хамство многоликое" - не народа, а "некоторых общественных национальных или политических групиировок. В них - Фома с его прошлым унижением и злобной мечтательностью, с его торжествующей жестокостью и вдохновенно-актерствующим издевательством; в них - "безумие и ужас" многого свершающегося. Им нужна аудитория, и они имеют ее**".

*(Дон-Аминадо. МХТ. «Село Степанчиково».— «Раннее утро», 27 сентябри 1917 г.)

**(И. Игнатов. Хамство («Село Степанчиково» в Художественном театре).— «Русские ведомости», 27 сентября 1917 г.)

Так спектакль Художественного театра в бурную революционную пору становился ареной открытой политической борьбы разных группировок, взглядов, верований. Из него пытались извлечь философию времени, усвоить уроки, найти ответы на загадки и противоречия сегодняшнего дня. В чем же сила Фомы? - допытывались современники и отвечали: в слабости окружающих, в их благородстве и болезненном самовнушении, в готовности подчиняться всякому пройдохе. "Как будто вся эта среда, неустойчивая, бессильная, невежественная, только и ждала какого-нибудь толчка, чтобы потерять разум, завизжать, закричать, заплакать, обоготворить Фому..."

"...В театре говорили, - свидетельствует критик, - г. Массалитинов оставил необъяснимым влияние Фомы". Но "разве все понятно нам во влиянии Распутина? Разве мы все, возмущавшиеся властью "конокрада и развратника", не изображали из себя Бахчеева, который пыхтит, протестует, но и протестом своим поддерживает всесильного хама? Разве современность не показывает нам примеров гипнотического паралича воли целых общественных групп под влиянием какой-нибудь небольшой и наглой кучки Опискиных*?"

*(И. Игнатов. Хамство («Село Степанчиково» в Художественном театре).— «Русские ведомости», 27 сентября 1917 г.)

К таким заключениям склонялся критик "Русских ведомостей" - газеты в ту пору ясного консервативного толка. Но и критики более либеральных, умеренных взглядов, близкие Художественному театру, тоже отмечали в спектакле современные политические аллюзии, правда, менее экстремистские. С. Глаголь писал о том, что "измывающееся над всеми торжествующее хамство Фомы Опискина рядом с благородством безвольного, растерянного полковника Ростанева, верящего, что Фома тоже благороднейший человек и все пакости проделывает для его же, полковника, пользы, - все это невольно показалось некоторым отражением окружающей действительности. На то, впрочем, перед нами и Достоевский, с его глубоким провидением, с его пониманием человеческой и особенно русской души*".

*(Сергей Глаголь (С. С. Голоушев). «Село Степанчиково» (на сцене Художественного театра).— «Русская воля», 29 сентября 1917 г.)

Н. Эфрос как раз и был тем критиком, который считал, что Художественный театр не ответил на вопрос - "чем держится поразительное, невероятное влияние Фомы Опискина, что создает ему и его всевластию такой прочный фундамент?". Он винил в этом прежде всего актера Массалитинова, который "обидел" дядюшку, показал, что Ростанев вовсе не "гений сердца", а "только добрый дурак... только душа-парень, который вдруг вскипит недолгим гневом и опять распустится в своей глупой доброте. Такого мы видели в спектакле. Только такого". Именно поэтому Художественный театр, по мнению Н. Эфроса, и не нашел той почвы, на которой расцветают большие и малые Опискины, от Ивана Яковлевича Корейши, о котором не напрасно вспоминает Достоевский в "Степанчикове", и до Распутина*".

*(Н. Эфрос. «Село Степанчиково» в Художественном театре. «Речь», Пг., 1 октября 1917 г.)

Тем самым отзывы современников подтверждали, что спектакль, вопреки режиссерскому замыслу, прозвучал не как трагедия и даже не трагикомедия, а только как сатирическая комедия. Казалось, что в этом театр отошел от Достоевского, и "из "Села Степанчикова" неожиданно получилась веселая комедия, местами даже вызывавшая в публике взрыв искреннего смеха, точно перед нею разыгрывали Мольера*". Н. Эфрос даже склонен был упрекать Москвина в чрезмерном увлечении "яркой карикатурою" и в "уклоне в шарж", что, по его мнению, превращало спектакль в какой-то "сумасшедший дом" или в "скверный анекдот**". Но, разумеется, в этой тенденции были повинны не столько актеры и не столько театр, сколько само время.

*(Цит. выше статья Сергея Глаголя.)

**(Цит. выше статья Н. Эфроса.)

Итак, снова в режиссуре Станиславского, даже вопреки его собственным намерениям и усилиям, проступила комедийно-сатирическая линия, которая вскоре - после революции - станет в его творчестве доминирующей. От "Села Степанчикова" она протянется к "Ревизору", "Горячему сердцу", "Женитьбе Фигаро" и "Мертвым душам", чтобы завершиться незавершенным "Тартюфом". Все крупнейшие победы режиссера отныне будут связаны только с комедией. Случайно ли это? Не проступала ли здесь некая объективная историческая закономерность?

К этому вопросу нам придется вернуться позже. Скажем пока только, что все будущие трагедийные замыслы режиссера - "Каин", "Отелло", студийный "Гамлет" - станут, в сущности, неродившимися душами. Хотя "высокая трагедия" по-прежнему останется главной целью его режиссерских поисков, его "системы", хотя его теоретическая мысль совершит на этом плацдарме подлинные открытия, сценическая практика Станиславского неизбежно и закономерно с трагедией разойдется...

"Село Степанчиково" стало последним спектаклем дореволюционного Художественного театра. Месяц спустя после его премьеры грянула Октябрьская революция. Она проложила в жизни театра резкий, незабываемый рубеж.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'