Начало пути

1

Вероятно, не было в истории человеческой культуры эпохи настолько богатой необычайными актерскими дарованиями, как первая половина XIX века. Это произошло как-то сразу и почти во всех странах Европы. Как будто гигантский взрыв разрушил сковавшие театр каменные своды мертвых канонов, открыв изумленным глазам современников сверкающую россыпь талантов такой невиданной красоты и силы, что театр стал внезапно первой необходимостью для множества людей. Он стал исповедальней и трибуной, храмом и источником самопознания, таинственным "озером Урдар", как называл его Т.-А. Гофман, уверяя, что, только заглянув туда, человек может обрести утраченную цельность, спастись от томительной раздвоенности, терзающей душу.

"Театр!.. Любите ли вы театр, как я люблю его, т. е. всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением?". Когда еще могли быть написаны пламенные строки В. Г. Белинского о театре, если не в первой половине XIX века! В эти годы не только в России, но и в Лондоне, Берлине, Париже, во многих городах Европы тысячи людей с упоением, восторгом и добровольной мукой поддавались гипнотическому воздействию чародеев, державших в своей власти трепещущую, замирающую, рыдающую массу зрителей. Никогда еще театральные рецензии не были полны такой страсти - отзвука пережитых потрясений. И никогда еще, за все века существования театра актеры не становились до такой степени выразителями мечтаний и надежд зрителей. Раньше актеры восхищали красотой, мастерством, идеальным соответствием "прекрасной природе", глубиной раскрытия творений драматурга. А теперь зрителей увлекала сама личность актера, неповторимость его индивидуальности, его магнетическая власть над людьми, "беспредельная, неисповедимая, дьявольски-божественная сила" (Гейне).

Самое любопытное заключалось в том, что всеобщая одержимость театром охватила Европу в те самые годы, когда драматургия, впервые за много столетий, перестала быть главным литературным жанром. Чтобы проникнуть в сложные, многосторонние процессы послереволюционной эпохи, постигнуть движение истории, грандиозные масштабы событий, изменивших облик мира, понадобилась литературная форма более емкая и более гибкая, чем драма. Великие писатели - романтики и реалисты первой половины XIX века - вошли в сознание современников прежде всего как поэты и романисты.

Это не означает, что не было гениально глубоких новаторских драматургических опытов. Но сама сложность, неожиданность драматургических экспериментов отпугивала театры. Пьесы, разрушавшие привычные формы, казались несценичными. Впрочем, многим из них путь на сцену преграждала цензура. Драмы Мериме, Мюссе, Клейста, Бюхнера, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Словацкого попали на сцену через десятки лет после своего литературного рождения. А шедшая на сцене драматургия великих писателей XIX века - Бальзака, Диккенса, даже Гюго - нередко оказывалась неизмеримо менее значительной, чем их поэзия или роман. Но театр все еще оставался самым массовым из искусств. Больше того, в XIX веке он шире распахнул двери, стал доступнее, вовлек в свои стены многоликую демократическую массу, которая раньше посещала лишь ярмарочные увеселения "для черни". Театр обращался непосредственно к воображению, к сердцу, он легче воспринимался, легче овладевал душами.

Театральный парадокс XIX века заключался в упадке драмы и возвышении актера. Гении европейской сцены первой половины XIX века сравнительно редко играли в пьесах великих драматургов. Далеко не всем из них была доступна классика - демократическим французским театрам, например, Шекспир или Мольер были просто запрещены. Но даже английские и немецкие актеры, игравшие Шекспира и Шиллера, не могли обойтись одной классикой. А крупные писатели - современники писали мало пьес. В репертуаре основное место заняла мелодрама - жанр, лишенный больших литературных достоинств, но неизменно снабжавший театры острой сюжетной схемой, на основе которой актеры импровизировали, дополняя автора.

Великие мастера сцены первой половины XIX века часто сами создавали не существующую в пьесе роль. И при всей многоликости ролей - это всегда были образы современников. Даже если играли Шекспира. Разве Шекспир написал безгранично несчастного Шейлока, Шейлока-жертву, каким играл его Кин, или мстителя, готового к восстанию, каким играл его Девриент?

На сцену ворвались новые, романтические герои - сумрачные и мятежные, прекрасные в своем гордом непокорстве, нередко готовые к схватке с угнетением и насилием. Они вовлекали зрителя в неистовый вихрь эмоциональной жизни, пугали его силой отчаяния, одиночества.

Герой романтиков мог быть разочарованным печальником, носителем созерцательно-пассивного отношения к жизни, или страстным, гордым, независимым борцом, сбрасывающим авторитет традиций и догматов, или революционером, энтузиастом свободы. Оценка этого героя - вопрос идейной позиции художника. Но всегда романтический герой противостоял существующему образу жизни, боролся ли он за освобождение народа, родины или только тоскливо презирал окружающее. Невозможность гармонии между личностью и несправедливым общественным порядком в романтическом искусстве вырастает в неразрешимый трагический конфликт. Взоры романтиков всегда прикованы к этой необычной, своеобразной человеческой личности, поражающей своим духовным богатством, внутренней сложностью. Никогда еще личность не занимала такого места в искусстве. "Мир творчества расширился, - говорит В. Г. Белинский, - и человек без всяких отношений к его званию получил в нем права гражданства". И хотя эти слова относятся ко всему романтическому искусству в целом, они помогают понять, почему такое важное место в нем заняли актеры. Романтический тип личности, порожденный освобождением от феодальных пут, крахом просветительских утопий и атмосферой бушующих в Европе революционных бурь, неминуемо должен был вызвать к жизни плеяду актеров, способных воплотить новую утопию - мечту о человеке, способном своим подвигом, волей, яростной страстью своей изменить жизнь, сдвинуть с места несокрушимую твердыню обстоятельств.

Мятежный и буйный гений Эдмунда Кина, проникнутое мрачным трагизмом искусство Людвига Девриента, неумолчный призыв к восстанию, звучавший в творчестве Густаво Модена, вдохновенный гуманизм Павла Мочалова, скорбная экзальтация Пьера Бокажа, проникновенный лиризм Мари Дорваль выразили психологический и моральный тонус эпохи с силой, сделавшей их властителями дум.

Пьер Бокаж

В этом ряду титанов романтического театра Фредерик-Леметр занимал особое место. Среди своих современников актеров он не имел соперников по необычайной творческой многогранности. Большинство крупных актеров романтического театра были трагиками. Пошлой и уродливой повседневности они противопоставляли героику или мечту, злодеяние становилось в их трактовке грандиозным, воплощая мировое зло. А Фредерик-Леметр, принеся на сцену поэзию романтического идеала, никогда, однако, не сторонился повседневности. Он первый осмелился показать на французской сцене лохмотья, нищету, преступление во всей их ужасающей реальности. В нем всегда жил сатирик, памфлетист, насмешливый и наблюдательный взгляд которого подмечал и сытого мещанина и хищного биржевика. А во многих своих ролях он воплотил образ человека из народа, раскрывая за неказистой внешностью доброту, ум, мужество, способность к борьбе.

Страстный апологет Фредерика-Леметра - критик Теофиль Готье, называвший его "величайшим актером мира", восхищался прежде всего этой способностью перевоплощения: "Никогда актер не владел большим диапазоном: он одновременно несет зрителю слезы и смех, энергию и мягкость, увлечение и спокойствие, лиризм мечты и грубость действия, изящество и тривиальность; он может с одинаковым превосходством изображать принцев и воров, маркизов и носильщиков, влюбленных и пьяниц, расточительных сыновей и хищных ростовщиков. Это настоящий Протей, подлинно шекспировский актер, великий, простой и разнообразный, как природа".

Теофиль Готье

Таких отзывов множество. И дело тут не в увлечении, не в критической слепоте современников, покоренных обаянием творческой индивидуальности актера. Подобные отзывы подтверждаются самым беглым ознакомлением с репертуаром Фредерика-Леметра. Это актер без амплуа или, вернее, актер на все амплуа и на все жанры. Он играл классицистскую трагедию и водевиль, пантомиму и романтическую драму, мелодраму и фарс. Он играл трагических героев, злодеев мелодрамы, скромных тружеников, романтических любовников, сатирические и буффонные роли. Он умел быть одинаково выразительным в гиперболе и сдержанности, в гротеске и мягкой улыбке, в полете романтической фантазии и подлинности сценического бытия.

2

Вся жизнь Фредерика-Леметра была связана с театрами парижских бульваров. Сюда он пришел шестнадцатилетним подростком и здесь через шестьдесят лет сыграл свой последний спектакль. Бульвары - это пафос и камертон искусства Фредерика-Леметра, его трамплин и его фундамент.

Центром театральной жизни в течение всей первой половины и середины XIX века оставался знаменитый бульвар Тампль - самый веселый и демократический из бульваров Парижа. Именно здесь, вблизи от рабочих окраин, раньше всего, еще в XVII веке, появились первые бульварные балаганы. А после изданного в годы революции декрета о свободе театров сюда хлынули театральные предприниматели. На бульваре Тампль в годы Реставрации (1815-1830) и Июльской монархии (1830-1848) находились театр мадам Сакки, Фюнамбюль (театр канатных плясунов), Драматическая Панорама, Гетэ, Олимпийский цирк, Пти-Лазари, Фоли-Драматик, Люксембург (Бобино). До 1827 года здесь был расположен и театр Амбигю-Комик - старожил, выросший из балагана, сооруженного еще в 1769 году. Но после пожара 1827 года Амбигю отстроили поблизости, в самом начале бульвара Сен-Мартен, прославленного и театром Порт Сен-Мартен,* который в 1830-е годы стал главным плацдармом наступления романтической драмы. В 1847 году А. Дюма выстроил здесь Исторический театр, еще немного поздней появился театр Дежазе.

* (Ворота св. Мартина - триумфальная арка, воздвигнутая в честь Людовика XIV в 1674 году.)

Театр Амбигю-Комик

Во всем Париже, вероятно, трудно было найти место более шумное, звонкое, радужное, чем бульвар Тампль. Сюда приходили гулять, развлекаться, назначали свидания. Все здесь было рассчитано на отдых, на смех, на веселое бродяжничество. "Продавцы апельсинов устроились на удобных местах, защищенные от солнца и дождя большим красным зонтом; разносчики коко* с треуголкой на голове несли свои изящные сосуды, украшенные позолоченными гениями или крылатыми львами, и весело звенели колокольчиками: "Свежая вода! Кому напиться?" Торговцы каштанами промышляли своим товаром: "Горячие, горячие лионские каштаны!" Продавцы яблочных пирожных и слоеных пирожков, соблазняя покупателей, шныряли у дверей театров; тут предлагали "контрамарки, более дешевые, чем в кассе"; там продавали программы, биографии актеров, сборники каламбуров; вокруг актеров, выступавших под открытым небом, собирались группы зрителей; продавцы кремней и фосфорных спичек выкрикивали названия своих товаров; весь театральный народ - актеры, статисты, машинисты, танцовщицы, служительницы театра, одевальщицы, клакеры, акробаты и воришки, красивые девушки и добрые горожане шатались по этому веселому бульвару, забавному, умному, бунтующему, пугающему, шумному, выплескивающему жизнь, деятельность, движение" - пишет Ж. Кэн в книге "Старинные театры Парижа".

* (Коко - прохладительный напиток из лакрицы.)

Бульвар Тампль

Спектакли начинались в шесть часов. Но уже с пяти толпа бурлила у театральных касс, глазела, смеялась, кричала, собираясь у балконов театров, где еще в начале XIX века по старому обычаю выступали - как их назвать - зазывалы? - актеры, мимы, акробаты, участники так называемых "парадов", задачей которых было соблазнить зрителей на покупку билетов. В этом своеобразном жанре, требующем остроумия, дара панибратства со зрителем и дара "заразительности", огромного мастерства и до бесстрашия доходящего самообладания прославилось немало французских актеров - от ярмарочных фигляров XVII века до знаменитых острых на язык Бобеша и Галимафре, потешавших парижан уже в первые десятилетия XIX века. Их разрешалось смотреть бесплатно.

Но всего за четыре су можно было купить билет в маленький театр Фюнамбюль. Почтенные буржуа боялись заглядывать в этот приют бедности. Сюда ходили рабочие, ремесленники, а еще немного позднее этот театрик увидит на своих потертых креслах Ш. Нодье, В. Гюго, О. Бальзака, Жорж Санд, крупнейших актеров и художников Парижа - они придут смотреть замечательного народного артиста, великого мима Жана Гаспара Батиста Дебюро, благодаря которому пантомима стала национальной гордостью Франции. В 1816 году Фюнамбюль только открылся, и его владельцы Бертран и Фабьен - в прошлом торговец маслом и продавец зонтиков, не имея ни малейшего отношения к искусству и никакой художественной программы, пригласили в театр кого придется - акробатов, танцовщиц на канате, актеров пантомимы и среди них шестнадцатилетнего мальчугана, который недавно дебютировал в таком же захудалом театрике Варьете-Амюзант под именем Проспера. В Фюнамбюль он вступил под псевдонимом Фредерик.

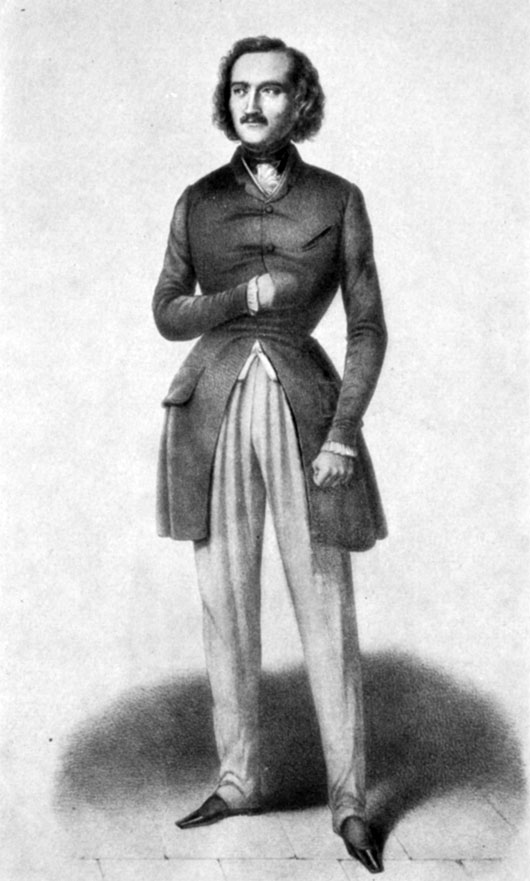

Его, вероятно, взяли в труппу за красоту. Огромные сияющие глаза, кудрявая голова, обаятельная непосредственность улыбки, пухлые, полудетские, чудесно очерченные губы, высокий чистый лоб, мальчишеская стройность - право же, тут было на что заглядеться "чепчикам", свисающим с галерки.

Расчет оправдал себя полностью. Роль графа Адольфа в пантомиме "Лжеотшельник, или Фальшивомонетчики", сыгранная под Новый год - 28 декабря 1816 года, принесла юному актеру полный восторг зрителей, а кассе театра - желанный доход.

Фредерик - граф Адольф был томно-лиричен и красив, тоскуя о любви и меланхолически исповедуясь наперснику - Арлекину. Он загорался страстью, когда приведенная Арлекином цыганка показывала ему призрачное видение его нареченной - прекрасной крестьянки Изабеллы. Так красноречиво элегантно и так пылко было его безмолвное объяснение в любви при встрече с подлинной Изабеллой, что сердце красавицы загоралось ответным пламенем. Но вот наступал час испытаний - бандиты-фальшивомонетчики, по приказу своего предводителя Ринальдини, влюбленного в Изабеллу, похищали невесту графа. Злодей Ринальдини переодевался отшельником, чтобы завоевать доверие девушки и овладеть ею. Но граф Адольф преодолевал все козни. Героический и бесстрашный, он убивал часового бандитов и проникал в пещеру, в то время как вассалы по его распоряжению вели подкоп. Завязывалась смертельная борьба между графом и Ринальдини. Граф Адольф являл чудеса ловкости и мужества в борьбе с ненавистным похитителем. Это не только борьба за жизнь, это борьба за счастье, за свободу любимой, за покой и безопасность вассалов. Такой поединок становился кульминацией спектакля, он длился достаточно долго, чтоб заставить зрителей вскрикивать от ужаса, когда опасность нависала над благородным героем, и ликовать, когда он одерживал верх. Летели в сторону скамьи, сражающиеся вскакивали на столы, бросались на землю, совершали сотни хитрейших обходных маневров, которым могли в будущем позавидовать Д'Артаньян с друзьями-мушкетерами. Изабелла рыдала, молилась и заламывала руки. Но исход этого смертельного поединка предрешен заранее. В самый патетический момент раздается оглушительный грохот. Взрыв обрушивает скалу, соперник графа убит, разбойники закованы в кандалы, граф и Изабелла бросаются в объятия друг друга - и буйный восторг зрителей вознаграждает влюбленных за стойкость, верность, мужество в борьбе со злом.

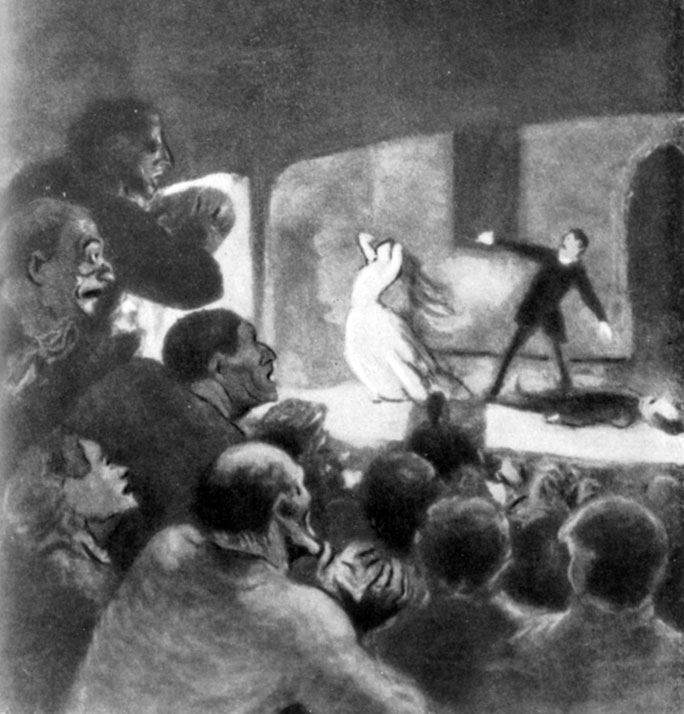

Насмешливый и наблюдательный глаз Домье лет через двадцать с лишним после этого наивного спектакля подметил момент "исхода" зрителей из театров. На литографии "Бульвар Тампль в полночь" сталкиваются два потока. Слева - зрители, смотревшие мелодраму. В глазах мужчин - мрак, женщины еще не опомнились от слез. Чья-то голова угрюмо опущена, чей-то нос уткнулся в шарф. Все молчат - не так-то просто прийти в себя после душераздирающих переживаний. Справа - хохочущая толпа, смотревшая что-то очень смешное - водевиль, пантомиму, пародию. Все оживлены, перекидываются словами, вспоминая самые потешные остроты, самые забавные эпизоды спектакля. Искусство Фредерика-Леметра накрепко связано с этими экспансивными зрителями бульваров, которые навзрыд рыдали в драматических сценах, хохотали до слез, ловили на лету малейшую политическую или иную современную ассоциацию. Он актер парижский, выросший в непрерывном кипении театральной жизни французской столицы, и вне Парижа - немыслимый, невозможный.

О. Домье. 'Бульвар Тампль в полночь'

О. Домье. 'Мелодрама'

Сцена из ранней мелодрамы

Демократическое театральное искусство, корни которого уходят еще в средние века, вероятно, потому и оказалось таким устойчивым и плодоносным, что столетиями его преследовали, изгоняли, запрещали. Оно вынуждено было выработать способность сопротивления, цепкость, "морозоустойчивость". Охраняя парижан от крамольных мыслей, французские короли лишь немногим "братствам", а позднее профессиональным труппам дарили право развлекать жителей столицы. И только в дни ярмарок в Париж стекались потешники всех мастей и видов, от "гримасников", которые проделывали со своей физиономией нечто противоречащее законам анатомии, до "шарлатанов" - аптекарей, возивших с собой живую рекламу лекарственных снадобий - парочку забавников, которые заодно разыгрывали маленькие комические сценки. Здесь на ярмарке, среди гомона и суеты родился плебейский театр. С неуловимой легкостью он выскальзывал из запретов, оживал, когда его считали до конца уничтоженным, как ванька-встанька поднимался после любого сокрушительного удара.

Жанр пантомимы потому и получил такое бурное развитие на ярмарках и бульварах, что театрам народа неоднократно запрещали говорить. А на литературную драму вето было наложено так основательно, что оно держалось до второй половины XIX века. Уже в зрелые годы Фредерик-Леметр объявил однажды о премьере "Отелло". Запрещение пришло, когда загримированный и одетый актер готовился начать спектакль. Он вынужден был выйти к зрителям. Стоя перед занавесом, Фредерик рассказал о случившемся и предложил заменить "Отелло" любым спектаклем своего репертуара. Но зрители в знак протеста покинули зал.

Поскольку демократическим театрам литературная драма была недоступна, они и не считались ни с какими учеными правилами и догмами, подчиняясь лишь вольной фантазии своих создателей и принося на сцену все, что подметит зоркий взгляд бродячего комедианта, - скрягу, купца и тупицу судейского, сластолюбца-монаха и плутоватого слугу. На ярмарочных, наскоро сколоченных подмостках родился народный фарс, жанр, сатирическая дерзость и буффонада которого прошли через века, окрасив гений Мольера, Реньяра, Бомарше, творчество бесконечного ряда французских актеров - "династии" Пуассонов, Превиля, Потье, Фредерика-Леметра, Коклена, Жуве, Фернанделя и многие сегодняшние создания французской сцены.

К середине XVIII века ярмарки, потеряв свое торговое значение, пришли в упадок. Фокусники и дрессировщики, акробаты и актеры, канатные плясуны и ученые обезьяны перекочевали на бульвары, расположенные на месте прежнего крепостного вала, в 1536 году построенного для защиты Парижа от англичан. Но в XVII веке тут стали сажать деревья, а еще через сотню лет прежние грозные военные сооружения превратились в любимое место прогулок. Постепенно бульвары обстроились, расширились. Исчезли лачуги, появились кафе, рестораны, увеселительные сады и театральные здания.

Когда Фредерик вступил на сцену, на правом берегу, прямо от Сены, начинался бульвар Бурбонов, потом бульвары Бомарше, Тампль, Сен-Мартен, Пуассоньер, Бон-Нувель, Монмартр. Затем шли аристократические районы - Итальянский бульвар, Капюсин, Мадлен, на левом берегу Сены бульвар Сен-Жермен, а южнее - бульвар Инвалидов, Монпарнасс и множество других, опоясывающих и пересекающих Париж. После перестройки 1860-х годов некоторые из них исчезли, другие изменили свое расположение, появились новые. Но и старое и новое кольцо Больших бульваров стало синонимом Парижа, вошло в песни и литературу, слилось для каждого француза с любовью к родной земле, к Франции, ее традициям, ее культуре. Перестроенные, расширенные, украшенные, бульвары все равно в чем-то главном остаются теми же, какими они были в дни карнавалов и в дни баррикадных боев, в солнечном тумане картин импрессионистов и в чеканных гравюрах 1830-х годов. Многие из них - Бомарше, Тампль, Порт Сен-Мартен, Бон-Нувель, Монмартр и другие неразрывно связаны с историей французского театра. Здесь выросли театры, обогатившие всю Европу новыми жанрами и уже в XIX веке подарившие Франции актеров такой обжигающей человечности, что до сих пор они живут в памяти поколений. Фредерик-Леметр по праву может быть назван предводителем этой плеяды бессмертных.

В театрах Парижа бился живой общественный нерв. Борьба художественных течений нередко скрещивалась с социальной и политической борьбой. Может быть именно поэтому, ни в одной европейской столице театр не играл такой роли, как в Париже. Театральная премьера становилась событием, волновавшим все слои парижского зрителя. О ней писали в прессе, о ней спорили на бульварах и в кафе. Демократическая республика "райка" вступала в пререкания с ложами и "оркестром". Ни в одном театре Европы не происходило столько разнообразных инцидентов на спектаклях, как в Париже. "Страсть парижанина к театру превосходит всякое вероятие: он ... откажет себе в самом необходимом, в половине обеда, и на последние деньги купит билет, чтобы похлопать или посвистать, - писал русский путешественник и журналист В. М. Строев в конце 1830-х годов. - Шум, крик, беспорядок, сопровождающие свистанье, нравятся беспокойному парижанину, который беспрестанно ищет волнения, движения, оппозиции, своевольного выражения своего даже в театре... С утра до вечера, за завтраком и обедом, в гостиной и мастерской парижане говорят о театре... Театр там не шутка, а необходимая потребность, дополнение к жизни". По словам Строева, в Париже новая роль любимой актрисы или актера воспринималась как событие не менее важное, чем падение министерства.

Своеобразная география театрального Парижа, разграничение театров "для образованных людей, для богачей, для бедняков, для ремесленников, для черни" еще больше обостряли конкуренцию - и ожесточали борьбу мнений.

Первое место в официальной градации парижских театров занимал субсидируемый правительством, подчиненный придворному ведомству, управляемый вельможами театр Комеди Франсез. Только с Одеоном делил он право постановки литературных пьес.* Но эта привилегия становилась бедой театра. Монопольное положение усиливало его консервативный дух. Даже великий актер Тальма (1763-1826), бывший в юные годы бунтарем, актером революции, не смог изменить рутинно-официального облика Комеди Франсез.

* (Театр Комеди Франсез организован по приказу Людовика XIV в 1680 году. Театр Одеон построен в 1782 году. При Наполеоне получил название "Театра императрицы". При Реставрации декретом от 2 декабря 1815 года введен в число привилегированных театров.)

Театр Комеди Франсез

Классицистская трагедия продолжала быть для театра Комеди Франсез обязательным жанром. Его актеры привыкли считать себя носителями священных и нерушимых законов искусства. Презрительно отгораживаясь от "низменных" жанров, враждебно отвернувшись от новаторских настроений, возникавших в кругу литературной молодежи, театр Комеди Франсез превращался понемногу в некое подобие академического музея, в полупустом зале которого демонстрировались высокие традиции прошлого.

Совершенно иной жизнью жили театры бульваров. Они по самому существу своему были чужды застойности и рутине. Их можно скорей упрекнуть в том, что, вырастая в непрерывной борьбе с привилегированными театрами и в ожесточенной борьбе друг с другом, они, в поисках сенсации для привлечения зрителя, слишком жадно набрасывались на всякую новинку, далеко не всегда заботясь о ее идейной и эстетической ценности. Дельцов, стоящих во главе бульварных театров, занимала главным образом проблема сбора. Но среди деятелей бульварных театров было немало людей, которые понимали, что зрителя можно привлечь прежде всего художественным качеством спектакля. В процессе вековой борьбы за существование на бульварах сложилась своя традиция. Она заключалась в предоставлении простора инициативе, изобретательности, в яркой сценичности, неизменном демократизме, острой злободневности, живом отклике на современные социальные проблемы.

Если в начале XIX века в искусстве актеров демократических театров оставалось еще много наивного, грубого, связанного с балаганными представлениями, то впоследствии бульварные театры вырастили замечательных актеров - Фредерика-Леметра, Дорваль, Бокажа, Дебюро, Дежазе, Потье и многих других, истинных новаторов, сказавших новое слово в развитии французского актерского искусства.

Бульварные театры отнюдь не назовешь "малыми" театрами. Они конкурировали с привилегированными уже тем, что их была много и они могли принять каждый вечер огромную массу зрителей. В театре Французской Комедии было 1522 места. А в Порт Сен-Мартен, Амбигю и Цирке - по 1800. Если прибавить к ним только наиболее крупные театры, имевшие больше тысячи мест, - Гетэ, Жимназ, Водевиль, Варьете - то они могли вместить в свои стены каждый вечер свыше десяти тысяч зрителей! И билеты в них стоили намного дешевле. Место в ложе первого яруса стоило в Комеди Франсез 6 франков 60 сантимов, в Порт Сен-Мартен 3 франка 50 сантимов, в Гетэ и Амбигю - по 3 франка. Место в первом ярусе галерки в Комеди Франсез обходилось 4 франка 50 сантимов, в Порт Сен-Мартен 2 франка 50 сантимов, в Гетэ и Амбигю - по 2 франка, а в Фюнамбюль, как мы уже знаем, можно было попасть и за 4 су. К тому же количество бульварных театров непрерывно росло. Правительство Реставрации отменило запреты Наполеона - этой своеобразной подачкой демократическим массам Парижа Бурбоны стремились завоевать популярность, полагая, что под бдительным оком цензуры театры станут действенным средством отвлечения народа от политики. Уже в годы Реставрации в Париже действовало свыше двадцати театров, а при Июльской монархии - больше сорока! Даже самые консервативные критики (некоторые из них требовали сдержать театральную стихию, вернуться к монополии) постепенно приняли официальную точку зрения: лучше видеть народ в партере и на галерке, чем на баррикадах. Поэтому пресса приветствовала расцвет театральной активности: "Никогда не будет у нас слишком много театров", "чем больше театров, тем больше блеска извлечет, используя их, сценическое искусство", "большое количество спектаклей - одно из самых убедительных свидетельств общественного благополучия", "толпа, больше чем когда-либо, устремляется на бульвары: переходя из одного театра в другой, она в каждом находит привлекательную сторону, и ей остается только выбирать. Варьете всегда переполнено, Жимназ каждый день отказывает желающим попасть в театр, Амбигю купается в золотых волнах, Гетэ разнообразит спектакли, в Олимпийском цирке ежедневно столько народу, как будто он дает даровые спектакли. Это всеобщее увлечение, всеобщий бред, и скоро, чтобы удовлетворить аппетит к спектаклям, нужно будет иметь столько театров в Париже, сколько в нем ресторанов", - писали газеты, журналы, альманахи. Рост театров вызвал громадный спрос на драматургию. Даже пьесы, имевшие большой успех, не держались слишком долго в репертуаре. Постоянно обновлять афишу - в этом был своеобразный "парижский шик", а кроме того, к этому побуждала конкуренция. В итоге - не считая возобновлений, с 1815 по 1830 год на сценах Парижа прошло 369 комедий, 280 мелодрам, 200 комических опер, феерий, ревю. Ежедневно афиши Парижа предлагали зрителям десятка четыре названий, и не меньше дюжины из них были премьерами.

Как могли противостоять этой лавине привилегированные театры, в распоряжении которых имелись лишь 72 трагедии классического репертуара, несколько литературно слабых современных пьес и всего две сценические площадки?

Бульварные театры играли громадную роль в театральной жизни не только Парижа, но и всей Франции в целом - это была своего рода лаборатория, где рождались новые жанры, новые сценические принципы. Зрители чувствовали себя здесь подлинными хозяевами - протестовали, свистели, кричали, приветствовали, бурно предъявляли свои требования.

Перед этим зрителем и предстал шестнадцатилетний Проспер Леметр, когда он впервые вышел на сцену в 1816 году.

3

Увлечение Проспера театром началось с ранних лет. Детства его протекало в Гавре. Его отец Антуан-Мари Леметр, известный архитектор, основатель гаврской школы живописи и архитектуры, по собственным воспоминаниям актера, был вспыльчив, несдержан, и, чтобы успокоить его гнев, маленький Проспер часто читал ему стихи. Отца это забавляло. Шутя он драпировал ребенка в скатерть или полотенце и заставлял декламировать трагические монологи. Правда, он мечтал видеть его инженером, а не актером. Но Антуан-Мари Леметр умер в 1809 году, и жизнь мальчика резко изменилась. Мать, оставшись без средств, переехала в Париж, где жили ее родственники, и там завела небольшую мебельную торговлю. Для сына ей удалось при помощи протекции получить стипендию в коллеже Сент-Барб. Однако своевольный и крайне самостоятельный мальчик, пораженный обилием новых парижских впечатлений, небрежно относился к своим школьным обязанностям. Целые дни он шатался по бульварам, музеям и пассажам, впитывая беспокойную атмосферу парижских улиц, входя полноправным членом в корпорацию парижских мальчишек - страстных театралов, постоянных завсегдатаев премьер, знавших ходы и выходы любого бульварного театра. Здесь в годы Империи Проспер и получил свои первые театральные впечатления.

Театральная политика Наполеона, ставя задачей борьбу с революционным духом и ограждая привилегированные театры, фактически привела к отмене декрета о свободе театров 1791 года и к закрытию большинства зрелищных предприятий бульваров. Но, может быть, именно уменьшение конкуренции способствовало громадной популярности сохранившихся театров - Гетэ, Амбигкь Комик, Варьете, Водевиля.

В эту пору начинается расцвет мелодрамы. "Корнель" и "Расин" бульваров - Пиксерекур и Кенье завоевывают сцену, тематика "романа ужасов и тайн" потоком заливает подмостки, заставляя публику трепетать от страха и проливать океаны слез.

Проспер бывал, вероятно, и в театре Комеди Франсез. В эти годы сложилось благоговейное преклонение будущего "Тальма бульваров" перед вдохновенным искусством великого трагика. Мальчик еще не осознал своего призвания, но театр уже завладел им прочно и навсегда.

Через несколько лет после переезда в Париж мать, отчаявшись совладать с непокорным нравом сына, вновь прибегла к протекции, и Проспера отправили в Гавр, чтобы он поступил юнгой на судно, отплывающее в Гвинею. Однако материнские планы были разрушены самым неожиданным обстоятельством. Он не доехал до Гавра. По дороге Проспер остановился в Руане, где в это время гастролировал актер Жоанни, "Тальма провинции", пожинавший лавры в трагическом репертуаре. Этого оказалось достаточным, чтобы все материнские наставления были забыты. Выиграв в бильярд довольно крупную сумму, Проспер оставался в Руане до тех пор, пока ему хватило денег, наслаждался игрой Жоанни и мало размышлял о будущем. В Париж он вернулся 20 марта 1815 года - в тот день, когда Наполеон, бежав с Эльбы, вступил в столицу.

Увлеченный патриотическим порывом, Проспер на другой же день добился зачисления в отряд пехоты. После короткой подготовки отряд отправили на границу. Но, увы, - героя из Проспера пока не получилось. Пятнадцатилетний солдат сразу стер ноги до крови, отстал от отряда и, в конце концов, кое-как добрался до Парижа. Там он, как дезертир, попал в тюрьму, откуда его выпустили только после разгрома армии Наполеона под Ватерлоо.

Вместе с другими парижанами много часов простоял подросток на ограде одного из парижских кладбищ, с чувством горечи и бессильной ненависти наблюдая вступление в столицу Франции иностранных войск.

Национальная катастрофа не могла не потрясти сознания. Не только ребенок, каким был Проспер, но и зрелые, мыслящие люди не могли разобраться в причинах краха. Факты истории сплетались в пестрый калейдоскоп, казавшийся игрой роковых и непостижимых сил, общественный смысл событий скрывался за зрелищем гигантского противоборства могучей личности и мира.

Память будущего актера хранила детские впечатления - и фанфары побед, звон колоколов, даровое вино, раздаваемое на улицах, пушечные выстрелы, оповещающие парижан о рождении сына императора; и вести о пожаре Москвы, об ужасах отступления из России; славу Аустерлица и катастрофу Ватерлоо; дерзкую авантюру "ста дней" и печальное прозябание Наполеона на острове св. Елены.

Можно ли удивляться тому, что контрастность стала одним из основных эстетических принципов романтизма! Величие и ничтожество, прекрасное и безобразное, ужасное и смешное оказались перемешанными, иной раз до неразличимости. Все менялось с неуловимой быстротой. Меньше, чем за три десятилетия - с 1789 года - история броском перекинулась, казалось, на несколько веков вперед. Можно ли было теперь сомневаться в движении бытия?

Вряд ли мальчик, стоявший на ограде кладбища, когда казацкие, австрийские, прусские мундиры впервые замелькали на улицах Парижа, думал обо всем этом. Боль за обманутый народ, за поверженную родину, необычайно яркое ощущение трагизма жизни, ее контрастов, безграничной ее сложности и многокрасочности - все это несла история, несло Время, формирующее в эти годы сознание не только Проспера, но и многих, еще не знающих друг друга сверстников его - Гюго, Делакруа, Берлиоза, Бальзака.

4

Великие исторические события в жизни отдельного человека нередко оборачиваются то бытовыми неурядицами, то неожиданными жизненными переменами. Проспера Леметра они привели к решению стать актером. В конце 1815 года денежные дела его матери ухудшились: политические события мешали торговле. Просперу нужно было начать зарабатывать. Он поступил на службу, сначала к нотариусу, потом к купцу. Он даже занимался мелкими спекуляциями - покупал и перепродавал сушеные овощи! К счастью, приятель акробат дал совет - поступить на сцену.

На бульварах спрос на актеров был велик. Когда красивый рослый шестнадцатилетний мальчик явился к директору захудалого театрика Варьете-Амюзант на бульваре Тампль и предложил свои услуги, тот не стал проверять его актерские таланты, а сразу же зачислил в труппу, правда, на ничтожный гонорар - 30 франков в месяц. Через день молодой актер под именем Проспера дебютировал в диалогизированной пантомиме "Пирам и Тисба" в роли льва!

Много лет спустя, когда имя Фредерика-Леметра гремело по всей Европе, Александр Дюма-отец сказал ему шутя: "Шкура льва принесла вам несчастье. Если бы вам, вместо этой роли, доверили роль Пирама, вы стали бы королем театра Комеди Франсез!" "Возможно!" - насмешливо согласился актер.

Александр Дюма - отец

Но пантомима не принесла ему несчастья. Этот старинный жанр народного театра стал для него первой сценической школой. В Варьете-Амюзант он задержался недолго. Сыграв еще две, уже "человеческие" роли, он перешел в театр Фюнамбюль.

Репертуар Фюнамбюля того периода мало доступен для исследования. Неизвестно содержание большинства пантомим. Не всегда известны роли, игранные в них Леметром. Он дебютировал в острохарактерной комедийной роли аптекаря в пантомиме "Рождение Арлекина, или Арлекин в яйце" и сыграл еще с десяток - может быть, и больше - самых разноплановых ролей.

Вынужденный поставить имя на афишу и боясь домашнего скандала (так как он скрыл от матери и бабушки свои актерские подвиги), Проспер Леметр впервые выступил здесь под фамилией Фредерик, которая на всю жизнь осталась его сценическим псевдонимом, соединившись позднее с настоящей фамилией - Леметр*. Впрочем, это не помогло. Леметр рассказывал впоследствии, что для роли аптекаря он стащил у матери шелковые туфли. На беду, бабушка решила в этот день поразвлечься и, придя в театр Фюнамбюль, узрела на сцене и туфли и внука. Разразилась семейная буря. Однако Проспер настоял на своем, и семье пришлось примириться.

* (Французские критики чаще всего называют его просто Фредериком, иногда - Фредериком-Леметром. Леметром же - очень редко.)

Работа в пантомиме многому научила Фредерика. Она давала большой простор инициативе актера, потребовала от него выразительности мимики и жеста, гибкости и пластичности движения, умения носить костюм, находить правильные взаимоотношения с партнером. Пантомима - неплохой тренаж для начинающего актера.

Так или иначе, Проспера заметили. Один из посетителей театра рекомендовал его актеру Комеди Франсез, профессору Консерватории Мишло, и тот зачислил Фредерика в класс трагедии, руководимый Пьером Лафоном. Это очень важное обстоятельство в театральной биографии Леметра - в отличие от большинства романтических актеров, он прошел курс классицистской выучки.

Пьер Лафон в роли Артаксерса. 'Артаксерс' Д. Ж.-Б. Дельрие

Преподавание в Консерватории велось по старинке, все теми же, раз навсегда принятыми педагогическими методами. На занятиях драматических классов изучали ведущие роли классического репертуара, определяемые педагогом сообразно амплуа учеников. Подробно обсуждали и фиксировали мельчайшие детали сценического поведения, уточняли каждую интонацию, каждый жест, каждый мимический оттенок. Все до конца обдумывалось и оговаривалось в период репетиционной работы. Не допускалось ни малейшей небрежности, связанной с расчетом на внезапное озарение актера в момент сценической игры.

Эта система преподавания имела свои положительные и отрицательные стороны. Она приучала молодого актера мыслить, она вела его к характерной для классицизма глубочайшей сознательности творчества. Но основанный на принципе нерушимости традиций и авторитетов, такой способ воспитания актеров приводил к штампу, к рутине, к творческому застою. Общеизвестна история борьбы Тальма против закоренелой косности традиций театра Комеди Франсез. Но ему на помощь пришла революция. А в годы, когда Фредерик учился в Консерватории, всякое проявление свежей творческой инициативы рассматривалось маститыми "париками"* как недопустимая дерзость. Не мудрено, что буйный непокорный талант Леметра пришелся не по Вкусу ортодоксам рутины. Его никак не удавалось подчинить "правилам".

* ("Парики - презрительная кличка, которой романтики награждали классицистов в период ожесточенных театральных боев 1820-1830-х годов.)

Еще в XVIII веке просветители подвергли резкой критике далекое от жизни, изощренно-условное по форме искусство классицизма. Однако трагедия продолжала развиваться, классицизм еще исторически не изжил себя. В начале XIX века обстоятельства изменились. Присущее классицизму признание неизменности, "вечности" идеала красоты оказалось на руку реакционным кругам, для которых искания молодых художников означали восстание против незыблемости авторитетов и дерзкое внесение в искусство нежелательных властям современных проблем.

Перед актером классицистской трагедии стояла задача очистить трагического героя от индивидуальной и тем более бытовой характерности, от всего грубого, "низменного" и передать некое общечеловеческое психологическое состояние в его идеально обобщенном выражении. Героическая идеализация, принцип возведения к красоте стали основой классицистской трагедии в литературе и на сцене.

Бегите подлых слов и грубого уродства, Пусть низкий слог хранит и строй и благородство* -

указывал законодатель эстетических вкусов XVII столетия Никола Буало. Заветы его остались нерушимыми до наших дней; актеры Комеди Франсез и сегодня, играя Корнеля или Расина, хранят "и строй и благородство", не позволяя своим возвышенным героям спускаться в низины обыденности.

* (Перевод здесь и ниже Э. Линецкой.)

Не все события, да будет вам известно, С подмостков зрителям показывать уместно-

напоминал суровый теоретик. Классицизм требовал от поэтов и актеров строгого отбора, подражания только "облагороженной", "идеальной" природе, подчинения раз навсегда определенным законам разума, гармонии, красоты.

Величавые и прекрасные, выходили актеры классицистской трагедии на сцену. Их речь звучала торжественно, вековая традиция придала ей напевный протяжный строй, бесконечно далекий от живой разговорной интонации. Жесты их, округлые и грациозные, подчинялись законам балетной пластики.

Даже Тальма, при всей глубине своих психологических прозрений и стремлении к индивидуализации, не допускал возможности показать человека во всей его жизненной конкретности. Он всегда искал неизменное, "идеальное" выражение эмоции, вне зависимости от общественного положения человека.

"Простая женщина выражает свое горе так же, как и герцогиня, - писал Тальма, - представим еще человека из народа и придворного, испытывающих жестокие приступы ревности и мести; эти два человека, различные по своим привычкам, будут совершенно одинаковы в выражении ярости; взгляды, черты лица, жесты, позы, движения одинаково примут характер великий, торжественный, достойный и кисти художника, и изучения со стороны актера.

Великое движение души возвышает человека до "идеальной природы", в какое бы положение судьба его ни поставила".

Трагедия классицизма сыграла громадную роль в развитии французской национальной культуры. Она принесла в литературу и на сцену пылкую гражданственность, нравственный пафос, высочайшую поэзию. А революционный классицизм 1789-1794 годов стал именно тем призывным, действенным искусством, которое поднимало энтузиазм масс на выполнение грандиозной задачи свержения феодализма. В силу исторического своеобразия развития Франции идеализирующее искусство классицизма в XVII и XVIII веках выразило великие национальные духовные устремления.

Но после революции классицистская трагедия утратила именно то, что составляло ее величайшую ценность, - масштабность государственной, философской, моральной проблематики. Из нее ушел дух борьбы, республиканский гражданственный пафос. И трагедия начала умирать, никакие усилия не могли возродить ее. Наполеон понимал пропагандистское значение трагедии и любил этот "высокий жанр", допускавший на сцену лишь правителей, героев и богов. Он мечтал о новом Корнеле, который бы снова сделал трагедию "школой королей и народов" и прославил его царствование, как великие драматурги XVII века прославили Людовика XIV. Наполеон всячески поощрял развитие классицистской трагедии - награждал драматургов и актеров, давал широкие привилегии театру Комеди Франсез, призванному воплощать трагедию, ограждал его от конкуренции бульварных театров, беспощадно расправляясь с этими очагами плебейского искусства. Но ничто не помогло. "Ампирный" классицизм, назначение которого было прославлять мощь буржуазной империи, вопреки всем усилиям Наполеона, оставался холодным, декоративным, пышным официальным искусством. Ни одна из послереволюционных трагедий не пережила своей эпохи.

Это внутреннее омертвение особенно быстро сказалось на актерском искусстве. В течение полутора веков величайшие актеры трагедии - Мондори, Флоридор, Барон, Лекуврер, Дюмениль, Клерон, Лекен и, наконец, Тальма, не преступая основных эстетических законов классицизма - возведения образа к "вечному" идеалу красоты, сословной нормативности, ориентации на "облагороженную природу" - стремились усилить психологическую достоверность трагедии, донести до зрителей истину человеческих страстей. С особой силой это нашло выражение в искусстве Тальма, поднятом волной революционного классицизма.

Но актеры, вступившие на сцену после революции, чисто внешне восприняли новаторство Тальма - его экспрессию, динамизм, патетику. Когда умерла живая душа классицизма, в актерском искусстве с поразительной отчетливостью выступили нелепая условность раз навсегда регламентированной формы, обязательная "ритуальность", смешная ходульность напевной декламации. Французские критики ко всему этому настолько привыкли, что, даже восставая против классицизма, они обычно не описывают приемов актерской игры, полагая их известными. Поэтому особый интерес представляют статьи и письма русских наблюдателей, рассказывающих о декламации знаменитой французской трагической актрисы Жорж, в 1808 году приехавшей на гастроли в Россию. В. А. Жуковский, А. А. Шаховской, С. Т. Аксаков и многие другие оставили точные и детальные описания ее игры, которые дают возможность представить традиционную манеру декламации французских классицистских актеров: ведь м-ль Жорж была ученицей знаменитой м-м Рокур и партнершей Тальма, Лафона, м-ль Дюшенуа.

М-ль Жорж

Тихую, певучую и монотонную читку Жорж прерывала внезапным мощным голосовым броском, резко акцентируя таким приемом нужный стих или слово. Пронзительный шепот сменял в ее монологах "громкозвучную" и напевную речь, на фоне стремительной скороговорки выделялось внезапно одно или несколько протяжно пропетых слов. Такая искусственная, выученная до мельчайших интонаций речь была характерна не только для м-ль Жорж, но и для большинства ее партнеров.

Присущее классицизму требование рационалистически точного анализа душевной жизни персонажей, абсолютной ясности, логической целесообразности заменилось холодной рассудочностью. Искусство подобного рода не допускало внезапного душевного порыва, непосредственности. "Игра м-ль Georges, - говорит Аксаков, - была положена, так сказать, на ноты, твердо выучена наизусть и с неизменной точностью повторялась всегда". Он рассказывает в доказательство забавный эпизод. Побывав несколько раз на одном из спектаклей и обладая, видимо, хорошей памятью, Аксаков мог уже заранее предсказать каждое движение и каждую интонацию актрисы: "Мне случилось быть один раз в театре вместе с двумя ее поклонниками и сидеть между ними: я командовал всеми движениями m-lles Georges, зная их наизусть, так что выходило очень смешно. Я шептал: "Ступи шаг вперед, отодвинь назад левую ногу, опусти глаза, раскрой вдруг глаза, тяни нараспев, шепчи, говори по складам, скороговоркой, откинь шлейф платья назад"... и все в точности исполнялось в ту же минуту".

Такое искусство не требовало общения с партнером, психологического слияния. "Georges не обращала ни малейшего внимания па мысль автора, - продолжает Аксаков, - на общий лад (ensemble) пьесы и на тон реплики лица, ведущего с ней сцену; одним словом: она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали".

Художественное единство спектакля классицистской трагедии достигалось не психологическим общением актера, а обязательными для всех стилевыми приемами. Каждый мог существовать на сцене сам по себе, как бы исполняя самостоятельный концертный номер. Но в ритуал входило - подхватывать реплику, сообразуясь с нотой или музыкальным строем предыдущей фразы, согласовать линию, рисунок жеста с жестом партнера.

Искусство оставалось эффектным, совершенным по отточенности и утонченности формы, но мертвым, бесконечно чуждым современности. Вот этому искусству и обучали Фредерика-Леметра в Консерватории. И хотя самый характер дарования Фредерика был резко противоположен всему строю традиционной школы, ему было неплохо в Консерватории и она принесла ему несомненную пользу. Обучал его красивый, не очень умный, добродушный и самовлюбленный Пьер Лафон, один из тех подражателей Тальма, которые усвоили лишь внешнюю динамику искусства великого актера и заменили чувство наигранной чувствительностью и аффектацией.

В так называемых "Воспоминаниях Фредерика-Леметра", на самом деле написанных его сыном после смерти отца и часто неверных по фактам и особенно по их освещению, запечатлены все же некоторые из подлинных рассказов Фредерика-Леметра, великолепного рассказчика, мастерство и юмор которого придавали его устным "новеллам" особую прелесть. Посмеиваясь над Лафоном, Фредерик вспоминал, что однажды, видимо, на потеху товарищей по классу, подражая торжественным жестам и звучному голосу своего "мэтра", он декламировал его монологи, не заметив, что в фойе, где все это происходило, вошел Лафон. Но тот воскликнул: "Браво, мой милый! Браво! Играй так все твои роли, и ты непременно достигнешь успеха".

Хвастливый, как истинный южанин, Лафон говорил своему парикмахеру, спустившему ему в какой-то роли пышные и длинные локоны парика наперед: "Ты, должно быть, сердит на эту славную публику, что скрываешь так мои плечи? Ну, полно, открой немножко эту красивую шею, которой она так восхищается!"

Но, пошучивая над учителем, Фредерик упорно работал в Консерватории и взял от нее все, что она могла ему дать. "Во мне признавали некоторые способности, но мне необходимо было много работать; мало того, что я картавил, у меня был еще резкий нормандский акцент". Голос - от природы глуховатый и хрипловатый - всегда был слабым местом Фредерика, и только огромное мастерство, начало которому положила Консерватория, позволило ему с поразительной гибкостью пользоваться этим важнейшим инструментом актера.

В Консерватории Фредерику, актеру преимущественно импровизационной стихии, привили любовь к тщательной работе, к точно найденной сценической детали, внушили необходимость целостного построения роли. В нем воспитали культуру мастерства. Недаром на всю жизнь сохранил Фредерик благоговейно-влюбленное отношение к Тальма.

Биограф Фредерика Анри Леконт передает рассказ Филиппа Жиля об одном из вечеров, проведенных группой друзей у старого Фредерика-Леметра. Кто-то из молодежи произнес: "Тальма был старым париком!" "Внезапно великий актер выпрямился. "Парик! Старый парик!" - вскричал он, пожимая плечами и краснея от негодования... - А знаете ли вы, как этот старый парик произносил... И Фредерик, изменив лицо, жесты, даже голос, прочитал нам единым духом великолепные стихи Расина. Мы задыхались, пораженные этим перевоплощением, и когда он кончил, взрыв восторга приветствовал его.

"Не правда ли, - сказал он нам, - я показался вам на шесть футов выше!.." - Затем, повернувшись к автору бестактных слов, он продолжил: "Это потому, что сейчас у меня на голове было кое-что от этого парика! Ах, если бы мне всегда владеть им и если бы я не был вынужден имитировать, чтобы показать вам Тальма ... тогда другие актеры не могли бы соревноваться со мной..."

5

Занимаясь в Консерватории, Фредерик, однако, продолжал оставаться актером пантомимы. В 1818 году он перешел из Фюнамбюля в Олимпийский цирк - одно из своеобразнейших зрелищных предприятий бульвара Тампль, которое сыграло немалую роль в подготовке сценических принципов романтического театра. Это было царство Кювелье де Три, третьего после Пиксерекура и Кенье столпа драматургии бульваров начала XIX века. "Кребильон бульваров", написавший свыше ста мелодрам, оперных либретто и сценариев пантомим, насыщенных ужасами, тайнами, кровавыми преступлениями, мастер "мрачного", "готического" жанра, он был одним из создателей больших постановочных героико-батальных пантомим Олимпийского цирка. Владельцы цирка - братья Лоренцо и Энрико Франкони - пристроили к манежу оборудованную по последнему слову техники сцену и ставили здесь грандиозные пантомимы, вводя по ходу действия военные парады, шествия, конные сражения, цирковые номера.

В поисках яркой зрелищности и увлекательной интриги, Кювелье де Три первый на бульварной сцене использовал шекспировские сюжеты. 29 сентября 1818 года в Олимпийском цирке состоялась премьера пантомимы Кювелье "Венецианский мавр, или Отелло". В этом спектакле дебютировал Фредерик в непонятной для читателей шекспировского "Отелло" роли Маллорио. Дело в том, что сюжет "Отелло" в пантомиме был дополнен некоторыми "эффектными" ситуациями и персонажами. Главное место среди последних занимал венецианский гондольер Маллорио - правая рука Яго, за деньги, без угрызений совести выполняющий все его приказы. Гондола Маллорио служит прибежищем то Отелло, то его врагам. Во время свадьбы Отелло и Дездемоны именно Маллорио, переодетый египтянином, бросает первые сомнения в душу Отелло. В конце пьесы злодей разоблачен вместе с Яго.

Фредерик так выразительно играл роль негодяя, что каждый его выход сопровождался бурным негодованием зрителей, а известие о казни Маллорио вызвало крики радости. За неимением сведений трудно судить о манере исполнения Фредериком этой роли. Но можно предполагать, что молодой актер еще находился в плену пантомимических и мелодраматических штампов. Особая "злодейская" походка и мимика, лицо, прикрытое плащом или скрываемое в тени от взоров "честных" персонажей, взгляд исподлобья и адский хохот при выполнении дьявольских замыслов - таков немудреный набор приемов изображения театрального злодея начала XIX века. Психологическое уточнение образа здесь отсутствовало. Резкими, плакатными, чисто внешними приемами актеры создавали условную схему душевной черноты, хотя и достигали при этом лубочной яркости рисунка.

Фредерику повезло в Олимпийском цирке на злодеев. После Маллорио он еще в трех пантомимах подряд играет подобные роли. Но зато после этой злодейской серии он сыграл (в девятнадцать лет!) величественного благородного старца изгнанника герцога Моравского ("Медведь и дитя, или Изгнанница" Кювелье, 1819) и ряд характерных ролей.

Четыре года работы в театре пантомимы заложили фундамент будущих творческих побед Фредерика-Леметра. Он сам говорил об этом впоследствии, понимая, что школа пантомимы органически вошла в его творческую оснастку. Пластическая выразительность, поражавшая современников мимика, легкость творческой фантазии, неудержимое стремление к буффонаде, к пародии - все это он впитал в себя здесь, этому его научила работа в старинном жанре, не потерявшем своей яркой театральности и плебейского задора. В ролях, сыгранных Фредериком за годы работы в пантомиме, уже эскизно наметились его будущие творческие пути: от буффонно-гротескных ролей он шел к Роберу Макэру, от злодеев пантомимы - к мелодраме, от графа Адольфа - к героям романтической драмы.

6

В сентябре 1819 года театр Одеон объявил прием новых актеров. Фредерик, по совету Лафона, сделал попытку поступить туда. Но комиссия, в которую входили драматурги А. Пикар (он же директор Одеона), Л.-Ж.-Н. Лемерсье и ряд актеров, отвергла его на том основании, что он слишком резко рвал со "священными традициями". Один Тальма подал голос за Фредерика, указывал на подлинную одаренность молодого актера, напоминал, что и сам он был в свое время "потрясателем основ". Тальма прибавил, что, отталкивая Фредерика от Одеона, ему тем самым преграждают дорогу к трагедии и толкают к "низменным" жанрам, к мелодраме и фарсу. Но защита Тальма не помогла. Только через год, проведенный в упорной работе, в июне 1820 года, Фредерик снова предстал перед комиссией Одеона и на этот раз был зачислен в труппу "Второго французского театра". В договоре, заключенном с ним, он впервые именуется Фредериком-Леметром.

Лафон торжественно напутствовал своего ученика, предвещая ему блестящую карьеру. Старик Франкони тоже пожелал удачи, но советовал не забывать о народных театрах: "Когда-нибудь, мой дорогой Фредерик, вы, может быть, будете рады вернуться к ним". И он угадал. Фредерику не повезло в Одеоне. За три года, проведенные там, он не сыграл ни одной мало-мальски интересной роли. Его считали, как он рассказывал Леконту, "полезностью трагикомического свойства" и поручали бездейственные и маловыразительные роли наперсников. Он, по своей актерской природе весь стремление, порыв и активность, - должен был выслушивать бесконечные тирады главных героев, почтительно сочувствовать им и давать благоразумные или коварные советы. Роли эти, иной раз состоящие из трех-четырех реплик, обрушили на голову начинающего актера бурю критических издевательств видного театрального критика Шарля Мориса. В "Журналь де Театр" то и дело появлялись отзывы такого рода: "Не надо удивляться, что игравший Нарцисса г. Фредерик, молодой человек, едва достигший совершеннолетия, не обладает еще талантом; но кто ему дал право калечить Расина?" Или: "Все согласны с тем, что г. Фредерик пребывает в полном неведении того, что такое искусство актера".

Шарль Морис - фигура весьма характерная. Типичный представитель рождающейся буржуазной "желтой прессы", он превосходно сочетал ловкость пера, некоторое критическое чутье с полнейшей политической и художественной беспринципностью и откровенным взяточничеством. А Фредерик был слишком независим по характеру, чтобы подкупать его. Тем любопытнее, что однажды даже Шарль Морис смягчился. 28 декабря 1821 года его газета сообщила, что Фредерик "счастливо восторжествовал над своей природной картавостью; в настоящее время его произношение отчетливо и дикция разумна". Школа классицистской трагедии принесла плоды! Пятьдесят с лишним ролей за три года, сыгранных в Одеоне, помогли овладеть технологией актерского мастерства: пантомима научила выразительности движения, трагедия научила мастерству речи.

Но тем более закономерен вопрос - почему молодой актер не удержался в Одеоне? Ходячее мнение утверждало, что его "прибило к бульварам" случайно, что у него просто не было выбора: играть трагедию он не умел, ему и пришлось перейти к мелодраме. Опровергать эту точку зрения не стоит. Как говорит один из рецензентов, писавших о Фредерике, с таким же основанием можно утверждать, что Гюго стал романтиком только потому, что он "не справился" с классицизмом. Здесь было, конечно, сознательное стремление к новому, современному искусству, хотя вряд ли Фредерик смог бы в ту пору ясно объяснить, что он под этим подразумевает. Он метался в поисках новых путей, еще не зная, куда идти, искренне увлеченный классицизмом, плененный строгой законченностью его формы, его монументальным размахом. Он мог бы стать вторым Тальма, родись он на тридцать лет раньше. Но Тальма поднялся на гребне революционного классицизма, а Фредерик начал свой сценический путь в эпоху Реставрации, в то время, когда классицистская трагедия безнадежно потеряла идейный и художественный авторитет. В годы Империи трагедия сохраняла хотя бы эффектную декоративность. Трагедия периода Реставрации окончательно превращается в обветшалый академический жанр, пронизанный угодливо-монархическими тенденциями, становится знаменем рутины, застоя, реакции.

Даже Тальма ощущал глубокую неудовлетворенность классицистским репертуаром. Незадолго до своей смерти он жаловался молодому В. Гюго: "Трагедия, - говорил он, - это прекрасно, благородно, возвышенно, но мне хотелось бы при таком же благородстве побольше жизненной правды... Правда - вот чего я искал всю свою жизнь... Но что вы хотите? Я прошу Шекспира, а мне дают Дюсиса".

Протест против классицизма нарастал с каждым годом. Современникам Революции, Империи, Реставрации все труднее становилось верить в "вечность" каких бы то ни было, в том числе и художественных установлений. Величайшим открытием времени был историзм - осознание развития, изменения природы, общества, духовной жизни людей. Складывающийся на грани двух веков романтизм стал первой попыткой послереволюционного искусства заново постигнуть закономерность исторического процесса, уловить движение жизни во всей ее текучести, сложности взаимосвязей, противоречивой многосторонности. В театре это неизменно должно было привести к крушению вековых традиций классицизма. На грани XVIII и XIX веков началась эстетическая дискуссия, которая длилась в течение нескольких десятилетий и будоражила умы всех причастных к искусству. Против классицизма выступили мыслители и художники разной идейной ориентации - Ф.-Р. де Шатобриан и Ж. де Сталь, Б. Констан и Стендаль, Ф. Гизо и В. Гюго. Но все они так или иначе восстали против тирании эстетического догматизма.

Неосознанное до конца, но остро ощутимое разочарование в результатах революции проникло в сознание широких масс, охватило художественную интеллигенцию. Отвращение к прозаической действительности победившего буржуазного мира объединяло романтиков консервативного и демократического лагеря. Оно и породило культ одинокой, мятущейся личности, с болезненной чувствительностью реагирующей на моральное неблагополучие корыстного, проникнутого пошлостью мира. Оно подготовило почву для восприятия требования - создать новое искусство для "детей революции", в течение одного поколения переживших полную перемену нравов и не желающих питаться духовной пищей своих прадедов (Стендаль). Ориентация на Шекспира, острый интерес к народным истокам национальной культуры, требование отказа от сословного разграничения жанров, от условности классицистского искусства, от его рассудочности - все это провозглашалось в теоретических трактатах, служило предметом яростных споров, проникало в умы. Догмы классицизма рушились. Никакие запреты не могли остановить стихийного процесса рождения нового искусства, которое противопоставило серой обыденности повышенную эмоциональность, воображение, поэтику живописности, гиперболы, пристрастие к необычному, исключительному.

Чем дальше, тем больше борьба против неизменности традиций, против "вечности" законов классицизма стала восприниматься как одна из форм борьбы против режима Реставрации.

7

В годы Реставрации Фредерик, уже не в тесных стенах Консерватории, а на улицах, в потоке жизни, в поэзии, в печати, в песнях получал уроки истинного патриотизма, народной сатиры, дерзкого неуважения к власть имущим.

К началу 1820-х годов оппозиция против Бурбонов охватила широкие общественные круги. Навязанные Франции интервентами Бурбоны оскорбляли патриотические чувства народа. Правительство состояло почти сплошь из аристократов, бывших эмигрантов, которых французы считали врагами нации. При Бурбонах вновь восстановили ненавистный народу орден иезуитов. Усилились религиозные преследования. В стране царил террор.

В 1820-е годы сформировались различные теории социалистов-утопистов, звучал умный, смелый голос Стендаля, наливалась силой и страстью, освобождаясь от монархической шелухи, юная поэзия Гюго, неслись над Францией песни певца свободы Беранже.

Террор не мог приостановить роста массовой оппозиции, которая вспыхивала каждый раз, как события давали для этого малейший повод. Процесс Беранже, привлеченного к суду в 1821 году по обвинению в оскорблении трона, церкви, власти и в революционной агитации, стал одним из таких толчков и одним из "университетов", где Фредерик-Леметр, как и вся молодежь Франции, получал уроки гражданственности и где стихийно утверждалось искусство, не скованное мертвыми догмами, живое, современное, обращенное к народу. Насмешливо и дерзко Беранже воспевал "счастливые дни" Реставрации.

Попы! Стригите свой приход! Разделим братски ваш доход! Крестьян - под феодальный кнут! Свинье - народу - рабский труд... ...Встречай владыку, голытьба! Ура, маркиз де Караба!*

* (Перевод В. Левина.)

Он издевался над ничтожным королем, превратившим Францию в страну пигмеев.

В карман под грохот барабана Все королевство спрятал он. И ничего! Хоть из кармана, - А все командует Бурбон.*

* (Перевод В. Курочкина.)

Гневно обличал он вернувшихся из мрака сов-иезуитов, в руки которых было отдано просвещение.

В душах вам узнать пора Полчищ наших шаг тяжелый, Под ударом топора Скоро рухнут ваши школы.

Ценя наместника Петра, Нам больше жертвуйте добра: Во всем мы сыновья Лойолы, Что иезуитов вам страшней?

И сечь сильней, И бить больней Мы будем ваших малышей!*

* (Перевод Вс. Рождественского.)

В песнях Беранже вставала Франция, проданная интервентам, безгласная, истерзанная, униженная.

Как наши дамы ликовали, Когда чужие короли Французов скверных покарали, А благонравных вознесли. Пришли к нам вражеские роты, Им все преграды нипочем, Они открыть смогли ворота От нас полученным ключом.*

* (Перевод А. Арго.)

Горькие песни Беранже оплакивали Францию, вступившую в "Союз властителей священный", страну революции, ставшую палачом народов, родину, хозяевами которой сделали "жандарма, цензора, судью".

Они друзьям-монархам сами Помогут торговать рабами.*

* (Перевод В. Левика.)

И старый поэт призывал народ Франции восстать, вернуть родине славное имя провозвестницы свободы.

Тебе не быть тираном иль рабыней,

Свободной будь, свободной - и навек!..

...И факел взяв, роняя меч опасный,

Учи других законы укреплять,

Чтоб целый мир мог повторять:

Честь детям Франции прекрасной!*

* (Перевод И. Тхоржевского.)

Выпуская в свет в 1821 году два тома своих песен, Беранже знал, что его ждет. Судебный процесс был неизбежен. Это понимали оппозиционные правительству круги, и все ждали, чтобы суд над поэтом "позолотил обрез" (Беранже) маленьких томиков песен и всколыхнул тех, кто впал в апатию.

"Подробности этого знаменитого в свое время судебного заседания сохранены печатью, - вспоминал впоследствии в "Моей биографии" Беранже. - Толпа была такой многочисленной и плотной, что судьи принуждены были влезть через окошко, а подсудимый рисковал не дойти до подножия судилища, хотя он беспрестанно повторял толпе...: "Господа, без меня не могут начать!"

В самом деле, Беранже в течение 45 минут пробивался через толпу в зал заседаний. Процесс во много раз усилил его популярность. Больше всего порадовал поэта прокурор, который подчеркнул "литературную важность" песен, "простонародного" жанра, доселе презрительно не замечаемого законодателями литературных канонов. Оказалось, что песня более действенное оружие, чем ода или пастораль. Куплеты распространялись со стремительной быстротой.

"Во время совещания присяжных, - рассказывает Беранже, - списано было множество копий куплетов, сочиненных мною в честь предстоящего осуждения, - их списывали даже на столах секретаря суда и прокурора".

Беранже очень весело провел свои три месяца тюремного заключения, посещаемый множеством преданных почитателей. А тем временем разыгралась история, фарсовый характер которой мог вполне подсказать Фредерику-Леметру краски и оттенки многих его будущих созданий. Адвокат Беранже Дюпен (которым поэт был не очень доволен, так как тот, выгораживая своего клиента, преуменьшал значение его творений) опубликовал документы процесса, цитируя тексты запрещенных цензурой песен: их приводили на суде в качестве "вещественных доказательств". Тем самым Беранже, как он сам говорит, "получил теперь возможность публиковать, в дополнение к каждому новому изданию, обвинительные речи, где находились и все осужденные песни и куплеты". Прокуратура всполошилась и затеяла новый процесс против Беранже и против владельца типографии Бодуэна. Решался чисто юридический казус - можно ли считать Беранже рецидивистом, если он опубликовал речи, произнесенные на открытом судебном заседании, где каждый присутствующий мог застенографировать все произнесенное и детальный отчет о котором был опубликован в "Судебной газете"?! Полиция и суд в единоборстве с Беранже потерпели полный провал. Присяжные - правда, большинством всего в один голос - оправдали Беранже (недаром вскоре у них отняли дела печати!), а осужденные песни мгновенно разошлись по Парижу, провинции и за границей, в количестве, о котором Беранже не мог и мечтать.

Процесс Беранже стал не только политическим, но и литературным событием. Он еще раз подтвердил, что торжественная велеречивость, высокопарная условность классицизма отжили свой век, что в душу народа легче проникает то искусство, которое, сменив античную тогу на современную блузу или фрак, заговорит живым, доступным языком о том, что волнует народ сегодня.

Настроения масс ярко проявились в театральном инциденте, который произошел во время гастролей в Париже английской труппы в 1822 году. Зрители, не забывшие о роли Англии в подготовке оккупации и возвращении Бурбонов, организовали провал спектаклей. Из зала неслись не только свистки, но и крики: "Долой Шекспира, он ставленник Веллингтона!"

Любопытное совпадение. В том самом 1823 году, когда Фредерик-Леметр ушел из Одеона и, следовательно, решительно порвал с традициями классицизма, произошло несколько знаменательных событий. В литературные споры вмешалась церковь. В Обстановке, когда иезуиты и их тайное общество - Конгрегация фактически правили Францией, епископ Гермополитанский обрушился на романтизм с церковной кафедры. Вскоре выступила французская Академия. Ее секретарь Оже с высоты академической трибуны призывал к благоговейному уважению "образцовой литературы" классицизма и к уничтожению "варварской поэтики" "секты романтиков". И в том же 1823 году была опубликована первая часть трактата Стендаля "Расин и Шекспир" - манифеста нового современного искусства, признающего только демократические и революционные заветы Просвещения и реалистические традиции Шекспира.

Идеи обновления искусства носились в воздухе, становились знамением времени. В трагедии периода Реставрации отсутствовало все то, что станет впоследствии типичным для зрелого Фредерика. Рано или поздно он все равно ушел бы из Одеона. Внешней причиной для этого послужил его конфликт с дирекцией театра. Скучая в Одеоне, он время от времени принимал участие в спектаклях, устраиваемых учениками Консерватории в пригородах и небольших провинциальных городах. Там он играл Корнеля и Расина, Вольтера и Бомарше и был звездой этого маленького предприятия. Очевидно, под впечатлением успеха он обратился в дирекцию Одеона с письмом, где просил дать ему возможность показать себя в крупных ролях. Ему категорически отказали и предупредили о расторжении договора через полгода.

Глубоко задетый, Фредерик совершает решительный шаг, определивший весь его дальнейший творческий путь: 5 марта 1823 года он дебютирует в театре Амбигю-Комик в роли Вивальди в знаменитой мелодраме Пиксерекура "Человек о трех лицах".

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'