Солнце июля

1

Фредерик вступил на сцену Одеона в тревожные дни. Политическая атмосфера последних месяцев Реставрации была напряженной. В стране росло глухое недовольство, объединившее почти всех - от бедноты до крупной буржуазии.

Голос нарастающего протеста звучал и в искусстве. Сатирические поэмы Бартелеми и Мери, сатиры Казимира Делавиня, песни Беранже выражали настроения народа и воспитывали ненависть к реакции. Театр не мог так непосредственно участвовать в подготовке революции, как неуловимые, летучие, из уст в уста передаваемые стихи или песни. Но предпосылки политического театра сложились уже в канун революции. Это доказал возрожденный Фредериком "Постоялый двор Адре" с его вызывающей непочтительностью к власти. Это доказала премьера "Эрнани".

Последний Бурбон король Карл X в своем свирепом стремлении подавить все проявления демократии действовал с такой упрямой и тупой неосмотрительностью, как будто сам торопил революцию. Напрасно наиболее дальновидные из легитимистов, опасавшиеся за судьбу династии Бурбонов, пытались остановить короля. Карл X играл ва-банк. Даже русский царь Николай I предостерегал последнего Бурбона от "политики бессмысленной реакции". Но, как пишет французский историк, "небогатый мыслями Карл X был упрям". "Уступки погубили Людовика XVI, - говорил король. - Мне остается либо сесть на лошадь, либо в телегу палача".

26 июля 1830 года правительство опубликовало указы (ордонансы), которые распускали Палату депутатов, полностью уничтожали свободу печати и на три четверти сокращали количество избирателей, изъяв из их числа всех промышленников и коммерсантов и сохранив избирательные права фактически только за дворянами-землевладельцами. По существу это был государственный переворот, означавший попытку феодально-абсолютистской реставрации. Карл X, подписав ордонансы, уехал на охоту, так и не поняв, что вернуться ему не придется, что он навеки покидает Париж, трон и Францию.

Ордонансы стали толчком, нарушившим неустойчивое общественное равновесие. Уже 26 июля к вечеру начались манифестации, перешедшие 27 июля в массовое народное восстание.

Три дня, три ночи, как в горниле, Народный гнев кипел кругом, Он, рвал повязки цвета лилий Иенским доблестным огнем...*

* (В. Гюго. Перевод Е. Полонской.)

Эти три дня уничтожили династию Бурбонов, нанесли сокрушительный удар по "Священному союзу" европейских монархов, всколыхнули Европу. Газетные сообщения о революции во Франции воспринимались повсюду как "солнечные лучи, завернутые в бумагу" (Гейне). Народы поднимались на борьбу. Участники революционных боев ощущали огромный героический накал событий, их всемирно-исторический резонанс. И это придавало всему происходящему торжественную приподнятость. "Священные дни парижского Июля! - писал Г. Гейне. - Вы вечно будете свидетельствовать о врожденном благородстве человека! Как прекрасно было солнце, как велик был народ парижский!.." В июльской революции сверкал тот же "бенгальский огонь", тот же экстаз, о котором говорил Маркс в связи с революциями XVIII века.

Множество рассказов и воспоминаний запечатлели склонность к пламенной фразе и широкому жесту, в которых не было ничего искусственного, они были естественны как сама революция. Смертельно раненный мелкий лавочник или ремесленник, поцеловав: пулю, извлеченную из его раны студентом-медиком, умирая, успевал прошептать: "Отнесите ее моей жене!" Двенадцатилетний мальчик, застрелив офицера и раненный сам, отклонял похвалы, произнося сентенцию, как будто взятую из сборника афоризмов: "Любовь к родине превращает ребенка в мужчину!" Рабочий, сражавшийся на баррикаде Монмартра, сказал товарищам: "Вчера убили моего брата... я поклялся не есть ничего, кроме хлеба, и пить только воду, пока не отомщу за него!" Клерк нотариуса, видя, как его товарищи падают под огнем отряда швейцарцев, бросился на вражеского офицера и застрелил его, восклицая: "Вот так заставляют их молчать!"

Один и тот же огонь пылал в "Свободе на баррикадах" Делакруа, в сердцах бойцов, в пожаре революционной поэзии 1830 года.

Я был свидетелем той ярости трехдневной, Когда, как мощный лев, народ метался гневный По гулким площадям Парижа своего...

...В пороховом дыму, под бешеной пальбою, Боролся он в крови, ломая и круша, На луврской лестнице... И там, едва дыша, Едва живой, привстал и, насмерть разъяренный, Прочь опрокинул трон, срывая бархат тронный...*

* (О. Барбье. Лев. Декабрь. 1830 г. Перевод П. Антокольского.)

Театры, как и весь Париж, принимали участие в революции. Директор Водевиля - драматург, журналист, политический деятель, республиканец - Этьенн Араго, который вскоре напишет статью "Театр как революционное оружие", вечером 27 июля объявил: "Не может быть смеха в Водевиле, когда Париж в слезах"! По его настоянию были закрыты все театры Парижа. Он увлек за собой толпу, вместе с ней переходя из театра в театр с криками: "Остановить спектакли! Закрыть театры! На улицах Парижа убивают людей!" Араго провозгласил: "Закрыть все театры - это значит поднять черный флаг над Парижем!" Какой-то полицейский комиссар попытался пригрозить ему: "Господин Араго, завтра же вы не будете директором театра!" "Сударь, - ответил ему Араго, - завтра вы не будете комиссаром полиции!" И Араго оказался прав - революция смела полицию Бурбонов.

Актеры, поэты, журналисты, драматурги высыпали на улицу. Вместе со всем народом они выламывали камни из мостовых, строили баррикады, врывались в оружейные лавки, становились в ряды бойцов.

Фредерик сражался в самом центре театрального Парижа, у театра Порт Сен-Мартен. В ночь на 28 июля с горсткой граждан он вел бой против батальона жандармов. Эти дни завершили его гражданское образование как демократа и республиканца. За короткий срок он научился видеть, обобщать и понимать больше, чем за все предыдущие годы. Революция ускоряет жизненные процессы. После нее искусство Фредерика стало более гражданственно зрелым, нравственно мудрым, поэтически прекрасным. Революция вошла в него, окрасила строй его мыслей, зажгла в его творчестве ненависть, памфлетность, порыв к идеалу.

2

Парижские театры с громадным энтузиазмом и поразительной быстротой откликнулись на политические события, мгновенно возродив традиции боевого, острозлободневного театра Великой французской революции. 29 июля восставший народ овладел Тюильрийским дворцом. А 2 августа в театре Нувотэ играли пьесу, где зрители увидели картины недавних боев, солдат, перешедших на сторону народа, студентов Политехнической школы, возглавивших многие революционные отряды. Цензура была уничтожена. На сценах гремела Марсельеза, шли антиклерикальные пьесы, где злодеев мелодрамы заменили ненавистные народу иезуиты. Всем было памятно страшное "черное братство", всесилие иезуитов, насильственное помещение детей в духовные школы, закон, угрожавший жестокой расправой за "святотатство". В первой же пьесе революционного репертуара водевильный куплет провозглашал:

Подадим друг другу руки! К нам сюда Иезуиты не вернутся никогда!

И в каждой новой антиклерикальной пьесе, а их было множество, иезуиты бесчестили девушек, заточали в тюрьмы невинных, выступали как шпионы и доносчики, завладевали чужими состояниями. Иезуиты заполонили чуть не все сцены Парижа. В театре Нувотэ шла пьеса "Тайное завещание, или Иезуит"; в Гетэ - "Иезуит"; в Водевиле - "Член Конгрегации"; в Варьете - "Сватовство, или Вернувшийся иезуит"; в Олимпийском цирке - "Кюре Менгра"; в Амбигю "Папесса Иоанна"; Порт Сен-Мартен возобновил знаменитую мелодраму 1791 года "Монастырские жертвы" Монвеля и поставил "Поджигательницу" Антье и Декомберусса, в которой впервые Дорваль играла с Пьером Бокажем. Они поразили зрителей трагической силой правды, болью за обманутый народ.

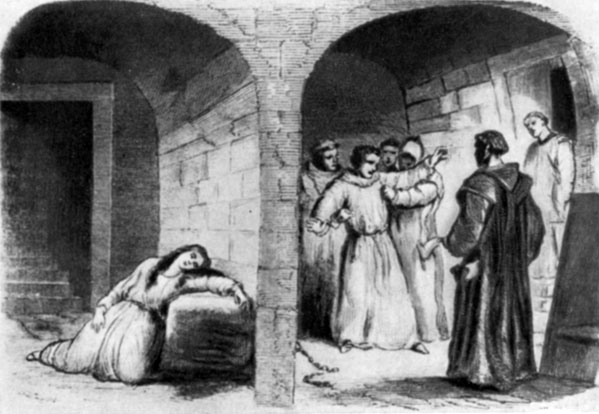

Сцена из мелодрамы Монвеля 'Монастырские жертвы'

Монахов других орденов - капуцинов, доминиканцев, францисканцев - играли актеры на амплуа комиков и простаков. Серия пьес высмеивала "святых отцов" как обжор, бездельников, сластолюбцев, раскрывала всякого рода "монастырские тайны".

Шли пьесы не только антиклерикальные, но и откровенно антирелигиозные. В одной из них, например ("Наполеон в раю" Симонена, Антье и Незеля, театр Гетэ), архангел Гавриил, пританцовывая, напевал о том, что господь бог поторопился, создавая землю. Если бы он творил ее не шесть дней, а больше, он сделал бы ее гораздо лучше. Ангелы в этой пьесе надевали трехцветные кокарды, а старый наполеоновский солдат угрожал, что попавший в рай Наполеон когда-нибудь сместит с престола господа бога.

Воскрешая большую национальную сатирическую традицию, эти пьесы принесли на сцену вольность площадного средневекового фарса, громогласный хохот Рабле, бойкость народной прибаутки.

Фредерик тоже внес свою лепту в своеобразный, революцией рожденный репертуар. Снова вступив на сцену Одеона, где восемь лет назад он играл трагических наперсников, Фредерик дебютировал здесь в лучших ролях недавно умершего Тальма. Партнершей его оказалась некогда игравшая с Тальма знаменитая м-ль Жорж, в прошлом звезда Комеди Франсез, ныне властная повелительница Одеона, где она царила и как жена директора - Ареля, и как трагическая актриса.

Приглашение в Одеон было большой моральной победой - играя роли Тальма, Фредерик как бы окончательно утверждался в почетном звании его преемника. Он умел заставить звенеть гражданские струны трагедий, в которых звучали слова о свободе, о тираноубийстве. Критика отметила, что его мрачная декламация и неожиданные жесты захватывают зрителей, любовь к свободе сверкает в его глазах, что он в роли Прочиды ("Сицилийская вечерня" Делавиня) с поразительной глубиной раскрыл душу заговорщика.

И все же он и на этот раз недолго играл классицистские роли. Народный артист в прямом и точном смысле слова, он не знал снобизма актеров привилегированных театров. Нести со сцены те мысли, чувства, образы, которые волновали народ сегодня - для Фредерика это было естественным продолжением баррикадных боев. И он охотно перешел на пьесы-однодневки, торопливо написанные, но обжигающие сознание "агитки" горячих революционных дней. Он играл страшного "серого монаха", отца Жозефа, исполнителя жестоких приказов Ришелье ("Аббатиса Урсулинок, или Процесс Урбана Грандье" Ш. Денуайе и Ж. Майяна), преступного монаха Амброзио в фантастической драме Л.-М. Фонтана "Монах". Пустив на сцену Одеона эти пьесы "a propos" - "на случай", Арель, видимо, махнул рукой на академические традиции возглавленного им театра. Он даже не пытался выбирать что-либо поближе к настоящей литературе. Для него одно было важно - привлечь зрителя.

Самой знаменитой, да и самой значительной ролью Фредерика в 1830 году стал Наполеон в драме А. Дюма-отца "Наполеон Бонапарт, или Тридцать лет истории Франции".

Парижские театры очень скоро после Июльской революции заразились "наполеоновской лихорадкой", охватившей Францию.

Культ Наполеона среди значительной части интеллигенции и городских низов был выращен оскорбленным национальным чувством, ненавистью к Бурбонам, а потом - к Июльскому режиму. Крестьяне видели в Наполеоне благодетеля, давшего им парцеллу - мелкий земельный надел, для них бонапартизм надолго стал "традиционной народной верой". В распространении "наполеоновской легенды" участвовали не только поэты-бонапартисты, но и демократ-республиканец Беранже, и Гюго, и в сильнейшей степени - парижские театры. "Наполеоновская легенда" превратила деспота Наполеона в народного героя, охранителя завоеваний революции.

В Олимпийском цирке этот неожиданно революционный облик Бонапарта подчеркивался даже самой программой спектакля. Кроме "Перехода через Сен-Бернар", в него включалась пантомима "Взятие Бастилии" - "величие военное" и "величие народное", как гласила афиша. Это была пышная зрелищная массовая постановка. Солдаты тащили пушки, монахи Сен-Бернара перевязывали раненых, сновали собаки, лошади. Но главное - по арене двигалась с пением "Марсельезы" наполеоновская армия, самые мундиры которой вызывали энтузиазм зрителей, а в финале появлялся первый консул, и по знаку его руки солдаты устремлялись на приступ горы.

Одним из крупных театральных событий 1830 года стала пантомима Олимпийского цирка "Император". В восемнадцати картинах перед зрителями проходила вся эпопея военной славы и жизни Наполеона, от египетского похода времен Директории до трагической смерти в Лонгвуде. Патриотический подъем зрителей на этом спектакле доходил до того, что они осыпали проклятиями актера, игравшего тюремщика Наполеона Гудсона Лоу - губернатора острова святой Елены. А однажды бедного актера подстерегли на улице после окончания спектакля и с криком "Да здравствует император!" бросили в находившийся поблизости бассейн.

Пьесы о Наполеоне мгновенно заполонили сцены парижских театров. Ни один эпизод его жизни - от грандиозных исторических событий до интимных деталей и забавных анекдотов - не остался неиспользованным. Театр Нувотэ побил рекорд в своеобразном жанре анекдотической драматургии. Здесь шла пьеска "Бриенская школа", в которой мальчика Наполеона играла травести - очаровательнейшая из водевильных актрис Парижа Виргиния Дежазе. Даже в маленьком театре Бобино шла громоздкая пьеса в семнадцати картинах: "Сорок лет из жизни Наполеона, или Берлин, Потсдам, Париж, Ватерлоо и Святая Елена".

Арель, разумеется, не мог допустить, чтобы в Одеоне не было своего Бонапарта. Дюма рассказывает в "Мемуарах", что однажды, когда он ужинал у Ареля после спектакля, тот запер его в комнате, заявив: "Вы не выйдете отсюда, пока не напишете пьесу о Наполеоне!" На столе, на камине, на полках стояли нужные исторические книги и воспоминания, чернильница была полна чернил, отточенные перья и кипа бумаги манили к работе. Добродушный гигант расхохотался - и сел за стол. Через восемь дней появилась пьеса, которая оказалась достойна "великой тени", как любили в ту пору выражаться во Франции, главным образом размерами - шесть актов, двадцать три картины и девять тысяч строк текста, почти половину которого произносил Наполеон! Нельзя сказать, чтобы пьеса отличалась особыми литературными достоинствами. Хроникальная иллюстративность переплеталась в ней с мелодраматической выдумкой. Но Дюма действительно попытался воплотить историю Франции на огромном историческом перегоне: пьеса начиналась с осады Тулона в 1793 году и завершалась смертью Наполеона на острове святой Елены в 1821 году. Действие ее развертывалось на всех просторах Европы. В спектакле участвовало полсотни актеров, и каждый играл по две-три роли. Скупой Арель на этот раз решил убить сразу всех конкурентов. Он истратил 24 тысячи франков (сенсации ради распространив слух, что "Наполеон" обошелся ему в 100 тысяч!).

Красочный, зрелищный спектакль имел шумный успех - и тут уж никто не вспоминал о том, что пьеса вызывающе нарушала все классицистские "правила". Лейтенант Бонапарт становился императором Франции и владыкой почти всей Европы. А потом шли этапы падения - Бородино и пылающая Москва, ужасы отступления и вынужденное отречение, бегство с Эльбы и недолгий взлет ста дней, проигрыш битвы у Ватерлоо и длительная агония последних лет.

Задача, стоящая перед Фредериком, оказалась необычайно трудной, тем более что Наполеон, в сущности, не действовал, а фигурировал. Но Париж помнил Бонапарта - прошло всего пятнадцать лет после его падения. Надо было показать зрителю реального Наполеона и в то же время - Наполеона идеального, созданного народной фантазией, и провести его через тридцать лет жизни: лейтенант - император - изгнанник.

Среди многочисленных исполнителей роли Наполеона в парижских театрах было несколько актеров, поражавших внешним сходством с императором. Однажды старый солдат, увидев актера Казо в мундире Наполеона, побледнел, вскочил и стал в стойку "смирно!"

Дюма сомневался, может ли Фредерик играть Наполеона, - между ними не было ни малейшего сходства. Но Жорж категорически заявила: "Человек с талантом Фредерика может играть все!"

И он играл эту роль, состоящую из вошедших в легенду жестов и исторических фраз. Окруженный маршалами, генералами, армией, знаменами, под звуки военных сигналов и маршей, он проходил на фоне пышных декораций, восхищая зрителей не только великолепной скульптурной лепкой образа, но его романтической окрыленностью. Наполеон в исполнении Леметра представал героем народной легенды, демократом, почти революционером.

Мечта о таком герое и неизбежность крушения героизма в злом, прозаическом мире окрасили "наполеоновскую легенду" в романтические тона. Критика осыпала Фредерика похвалами, а Дюма подарил ему экземпляр пьесы с надписью: "Романтическому Тальма".

Романтичен был и дух вольности, охвативший парижские театры. Упразднение цензуры позволило провозглашать запрещенные ранее лозунги, выводить немыслимых прежде героев, ломать во имя удовлетворения патриотических чувств народа остатки драматургических канонов, срывать маски с приспособленцев и врагов.

Театры отразили не только подъем и победу революции. Они уловили и тяжкое отрезвление, которое наступило почти сразу, как только выяснилось, что финансовая олигархия ловко вырвала победу из рук народа, посадив на престол своего ставленника, "короля буржуа" Луи-Филиппа Орлеанского.

"После июльской революции, - писал Маркс, - либеральный банкир Лаффитт, провожая своего compere,* герцога Орлеанского, в его триумфальном шествии к ратуше, обронил фразу: "Отныне господствовать будут банкиры". Лаффитт выдал тайну революции".**

* (Игра слов: "compere" - "кум", а также "соучастник в интриге".)

** (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 8.)

На бульварах очень быстро появились пьесы, драматизирующие тему, поднятую месяц спустя после революции Огюстом Барбье в знаменитом стихотворении "Раздел добычи".

Всю мощь своего гражданского темперамента Барбье обрушил на тех, кто, не принимая участия в боях, захватил добычу, завоеванную кровью и самоотверженностью народа. Его яростные инвективы предвещают гневные интонации "Цветов зла" Бодлера. Париж восставшего народа, любимый и прекрасный город, "вольнолюбивых стран кумир", теперь представляется ему стоком нечистот -

Трущоба грязная, где выходы и входы Салонной шатией кишат, И старые шуты, львы прошлогодней моды, Ливрею выклянчить спешат.*

* (Перевод здесь и ниже П. Антокольского.)

В этих гневных словах намечены сюжеты пьес, которые вскоре заполнят сцены парижских театров.

Как вам спалось, когда под саблями не тая, Наперерез ночной стрельбе Шла рвань - великая, шла голытьба святая Добыть бессмертие себе?

Эти строки Барбье написал в августе. А уже 11 сентября 1830 года в Одеоне шла пьеса Депаньи "Люди следующего дня", в которой трусы и приспособленцы расхватывают после революции доходные места в министерстве, а истинные герои "трех дней" - тяжело раненный на баррикадах рабочий и его товарищ студент, не получив никакой награды, бредут в госпиталь. "Для них выстрелы, для нас деньги, каждый получает свое", - формулирует виконт-чиновник центральную мысль пьесы.

Но порожденные революцией "агитки" недолго держались в репертуаре. Вольностям скоро пришел конец. "Приняты меры, чтобы дерево свободы не доросло до неба", - с горечью писал Гейне.

Уже в 1831 году правительство Луи-Филиппа приняло постановление, которое, не вводя официально цензуры, тем не менее угрожало театрам весьма вескими административными мерами:

- за оскорбление общественной и религиозной морали - от двух месяцев до двух лет тюремного заключения и от 50 до 500 франков штрафа;

- за оскорбление короля - от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и от 500 до 10000 франков штрафа;

- за оскорбление министров или членов палаты - от одного до трех лет тюрьмы и от 100 до 5000 франков штрафа;

- за оскорбление иностранного правительства - от одного до двух лет тюрьмы и от 100 до 3000 франков штрафа;

- за появление на сцене кого-либо из живых персонажей - от одного до двух лет тюрьмы и от 500 до 5000 франков штрафа;

- за появление на сцене персонажа, умершего менее 25 лет назад, от двух недель до одного года тюрьмы и от 300 до 3000 франков штрафа.

Из этого "прейскуранта" можно заключить, что, не считая именитых покойников (Наполеона и других), моральные "нарушения" котировались дешевле всех остальных.

Что ж, мораль понятие емкое - под флагом моральной проблематики драматурги 1830-х годов продолжали наступление на "царство банкиров". Драконовские меры ударили только по пьесам-однодневкам. Задушить голос протеста не удалось.

На сцену снова выступили драматурги-романтики. Волна романтических премьер начала 1830-х годов сливалась с общим потоком политического репертуара, рожденного Июльской революцией. Королевская цензура могла изгнать со сцены прямое выражение оппозиционных мыслей. Но она не могла уничтожить трагическое мироощущение, порожденное отвращением к мещанству, к продажности власти, к царству чистогана, к лицемерной морали. Демократизм и гуманизм еще раз доказали свою неподвластность запретам. Меланхолия героев романтических драм обретала весомость и разящую силу, превращалась в оружие идеологической борьбы.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'