Годы труда и учения

Мечтать о сцене я начала очень Рано. Первой, кому я открыла свои тайные стремления, была Гликерия Николаевна Федотова. Я просила ее совета, помощи. Гликерия Николаевна соглашалась заниматься со мной, но только при условии, что я не брошу учиться и получу образование. Я дала ей обещание продолжать учение. В этом мне не приходилось кривить душой: училась я хорошо и охотно. Потом мечты сменились планами: мысленно я готовилась к сценической карьере и строила свою жизнь в зависимости от этого.

И вот счастливый день настал. Училище окончено мною "с отличием", и я покатила в Москву. Это был памятный мне 1885 год.

Осенью я явилась в класс Федотовой, прочитала ей из "Онегина" письмо Татьяны. Не знаю, как я читала, только помню, что мое волнение было сильным и глубоким. Судьба пушкинской Татьяны в тот миг стала моей. Мое волнение передалось тем, кто сидел в зале: Гликерия Николаевна, слушая меня, прослезилась. По ее просьбе мне разрешили присоединиться к группе воспитанниц балетной школы, с которыми она занималась. Кроме них и нескольких молодых актрис и актеров Малого театра были в группе и ученики "с воли": Вера Степанова - племянница Рыкаловой, Наташа Васильева, впоследствии жена сына Федотовой, В. М. Лопатин, потом ставший актером Художественного театра, и сын Гликерии Николаевны - Александр Александрович Федотов (Александр Федотов был весьма интересным художником, известным в свое время).

С этого времени до последних дней своей жизни Федотова была мне близким и дорогим другом, моей руководительницей и наставницей. Вспоминая ее, я до сих пор неизменно испытываю чувство глубокой благодарности. В школе я пробыла недолго, но пока была жива Федотова, я всегда пользовалась ценнейшими указаниями и советами Гликерии Николаевны. Много раз она укрепляла своим участием мою неокрепшую веру в себя, когда меня постигала какая-либо неудача или ошибка.

Федотова была прекрасным учителем. От своих учеников она требовала беззаветной любви к делу. Она стремилась воспитать в нас беспощадную строгость к себе и ненависть к лени. И она умела добиваться результатов, ибо знала хорошо, что такое труд и как прекрасны его плоды. Федотова не терпела пошлости, тонко чувствовала малейшую фальшь, презирала людей, пятнавших своим ничтожеством великое дело театра.

Она не любила и преследовала на сцене сентиментальность, требовала, чтобы в горе и в страданиях были мужество, сила и строгость.

Гликерия Николаевна Федотова благословила меня на первое выступление на сцене.

Как памятен мне этот день!

Сама Гликерия Николаевна меня одевала (как сейчас помню это одеяние: то был белый капот Надежды Алексеевны Никулиной), сама гримировала. Выступала я в роли Татьяны в отрывке из "Евгения Онегина". Когда дошло дело до показа нашей сцены, я затряслась и почувствовала, что готова бежать домой. Волнение и страх, помню это хорошо, с такой силой овладели мной, что осталось только одно желание - спастись от предстоящего испытания. Испытание казалось мне казнью: я бросилась к Федотовой, умоляя отпустить меня домой. Я сказала ей, что уже не хочу быть актрисой. Гликерия Николаевна поняла мое состояние, успокоила меня, мудрыми словами охладила мое возбуждение, заставила собраться с духом, и сама вывела на сцену.

Когда поднялся занавес, у меня был такой убитый вид и первые слова я произнесла с такой тоской и таким дрожащим голосом, что Медведева, сидевшая в зрительном зале (среди публики были Рыкалова, Ленский, Правдин, Музиль), воскликнула: "Смотрите, какой прекрасный материал! Какой у нее убитый вид, как она хорошо сидит!" Похвала меня поддержала, однако волнение не прошло.

Не помню, как договорила свой монолог... Закрылся занавес, раздались аплодисменты. Гликерия Николаевна пришла ко мне сияющая: "Молодец, Саня! Получила боевое крещение!"

С тех пор неизменно до сего дня перед каждым первым выходом в новой роли я испытываю почти то же состояние, в каком была, когда вышла на сцену в роли пушкинской Татьяны. Однако в молодые годы это волнение доходило до такой степени, что у меня возникало желание посоветоваться с докторами. Иной раз страх сковывает настолько сильно, что на сцене не можешь передать роль с той полнотой, которая была достигнута на репетициях. Однажды мне все же пришлось прибегнуть к помощи врача. Шел спектакль "Много шума из ничего". Я должна была впервые выйти в роли Беатриче (после Федотовой). Волновалась я так, что утром в день спектакля слегла - острая невралгическая боль в боку не давала встать. А время летело. Матушка вызвала ко мне врача, он выслушал мои жалобы, проверил пульс, а потом строго и внушительно сказал: "Вы совершенно здоровы. То, что с вами происходит, - результат нервного состояния. Возьмите себя в руки и вечером поезжайте на спектакль". Я встала. И странно, перед выходом на сцену боль исчезла. Прозвучала реплика на мой выход - и я уже была на сцене и чувствовала себя совершенно здоровой.

Умение владеть собой приходит, так же как опыт, с годами. Теперь бывает так: стоишь перед выходом на сцену, в горле клубок, а как только скажет помощник режиссера: "Пожалуйста, ваш выход!" - сразу отлетает страх, и выходишь на сцену, включившись в роль. Это волнение всегда мешает, однако в тот день, когда перестану его ощущать, я почувствую, что как актриса я умерла.

Старые актеры так и говорят: если ты спокоен, значит ты не актер - настоящий артист должен всегда волноваться.

Ольга Осиповна Садовская

Да, искусство театра немыслимо без волнения и трепета. Волнуется художник за свою картину, писатель за свою книгу, - но ведь они могут отойти от своего творения, могут быть спокойны, что раз созданное уже не изменится. А мы создаем образ своими живыми нервами. Если мы дрогнем на сцене - образ потускнеет, утратит свою ясность. Оттого и волнуешься каждый спектакль. Признаться, последние годы прибавилась еще одна причина для тревоги: я стала хуже слышать. Поэтому перед премьерой "Ярмарки тщеславия" по Теккерею, где я играла роль Кроули (это мой семьдесят пятый год работы), я даже начинала думать об уходе со сцены. Теперь мне необходимо еще большее напряжение сил для того, чтобы не пропустить всех тонкостей речи партнера, всех оттенков реакции зрительного зала. Иногда вовремя действия мне начинает казаться, что я перестаю слышать и себя, и партнеров, и публику. Сердце замирает - боюсь все напутать. К тому же, если в годы молодости я боялась за себя, то теперь волнуешься и за общее дело, за весь спектакль, за каждого из товарищей - ведь с годами бесконечно дорогой для меня Малый театр становится все дороже и роднее и так хочется, чтобы успех никогда не покидал его, чтобы каждая постановка встречала общее признание...

Владимир Николаевич Давыдов

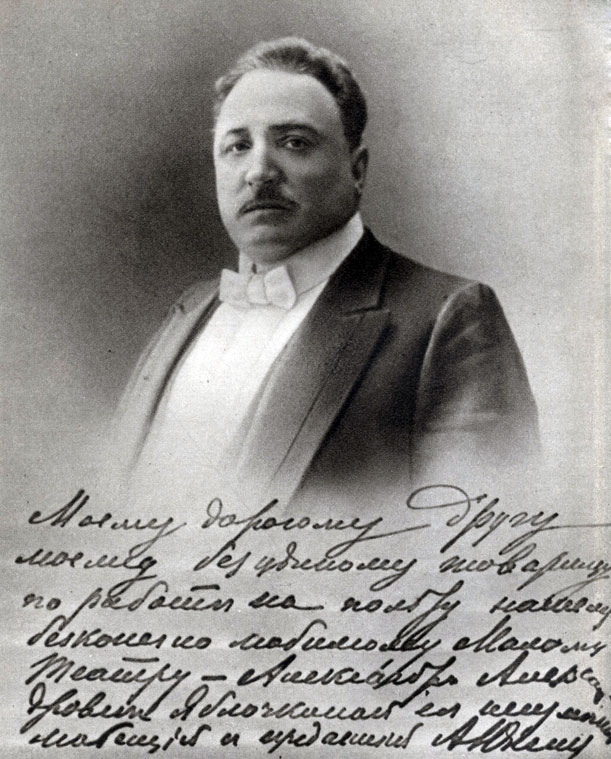

Александр Иванович Южин

Владимир Александрович Макшеев

Мария Гавриловна Савина

Константин Сергеевич Станиславский

Василий Пантелсймонович Далматов

Леонид Витальевич Собинов

Федотова хотела, чтобы несколько ее учениц, и я в том числе, участвовали на выходе при постановке в Малом театре пьесы "Арий и Мессалина". Мы должны были изображать гетер. Сцена шла во время пиршества и была очень бурной. Для меня всякое требование театра уже тогда было равносильно непреложному закону. Но когда об этом узнал отец, он категорически воспротивился моему участию в этой постановке. Отец был возмущен и своего возмущения не скрыл. Он считал, что молоденьким девушкам не следует дебютировать в таком репертуаре. Он пошел на разрыв с училищем: я была взята из школы. Уехали в Тифлис, так как в это время отец служил в русской драме у Питоева, Отец решил заниматься со мной сам. Подготовив с ним в течение месяца Катарину в "Укрощении строптивой" Шекспира, я вышла в этой роли на сцену. Характерно, что в рецензиях на спектакль, отмечавших и мое выступление, говорилось о моей учительнице Федотовой - это являлось для критиков залогом моей хорошей подготовленности к сценической карьере.

У меня сохранились некоторые из этих рецензий. Вот передо мной лежат вырезки из газет "Кавказ" и "Тифлисские объявления" за 1885 год, где по поводу моего дебюта в роли Катарины написано:

"Нас нисколько не удивила смелость юной артистки выступить в такой трудной, ответственной роли классического репертуара. По нашему мнению, при наличии драматического дарования и с известной хорошей подготовкой даже следует выступать в таких ролях, в исполнении которых могут быть видны и талант - искра божья - и драматическое образование. Юная дебютантка, как мы слышали, проходила драматические классы под руководством известной артистки Г. Н. Федотовой, и поэтому полагаем, что явилась на суд тифлисской публики с достаточным образовательным, в драматическом отношении, цензом. Ожидания наши увидеть в дебютантке актрису с хорошей школой оправдались вполне.

Когда госпожа Яблочкина только что появилась на сцене, заметно было некоторое волнение, которое не позволило артистке вполне владеть собою, но, ободренная аплодисментами, она с каждым актом делалась смелее, отчего исполнение, конечно, выигрывало. Роль Катарины требует от исполнительницы изучения ее до мельчайших подробностей и деталей, и к чести дюбютантки нужно сказать, что она исполнила это требование как нельзя лучше; мимика ее всегда соответствовала внутреннему состоянию изображаемого субъекта. Госпожа Яблочкина очень верно проявляла вспыльчивость, безвыходное положение и другие моменты душевного состояния Катарины; в ней было много женственности и грации".

Другая газета тоже похвалила Федотову.

"Юная дебютантка поддержала вполне славу своей талантливой учительницы, госпожи Федотовой, передавшей весьма многое своей даровитой ученице, которая провела роль Катарины осмысленно и правдиво".

Сама я не помню, как играла; так сильно волновалась, что со страху уходила со сцены не в двери, а в пролеты кулис.

Однако хорошо помню, как строгий отец муштровал меня на репетиции. Ему пришлось столкнуться с тем, что он сам воспитывал во мне: с навыками "хорошего тона"! Ведь, играя Катарину, надо было прежде всего презирать светские условности. Строптивая героиня не задумывалась, если ей надо было дать пощечину своему будущему жениху. Это я понимала. Но прошла не одна репетиция, а много, однако у меня не хватало внутренней решимости для этого грубого жеста. Как я - молодая, скромная девушка - могла ударить человека, вполне благовоспитанного, хорошего артиста! Не поднималась рука - да и только. А отец очень сердился, бушевал и однажды хотел даже прогнать меня со сцены. Тогда я собралась с духом, зажмурила глаза и ударила партнера... Не видя, куда бью, я попала ему по затылку. Комический эффект смягчил гнев отца. Потом сцена пошла лучше, ибо я поборола свою зажатость. Впоследствии я часто вспоминала эти репетиции, готовя роли в трагедиях и комедиях великого английского драматурга. А сыграла я пятнадцать шекспировских ролей.

В Тифлисе я сыграла еще роль Наташи ("Своя семья, или Замужняя невеста" Грибоедова, Катенина, Шаховского) и участвовала в водевиле "Три пощечины".

В этом сезоне во главе Малого театра стал А. Н. Островский, организовавший в театре весной 1886 года пробу молодых сил. На пробе я сыграла Катерину (2-й акт "Грозы") и Софью (1-й акт "Горя от ума"). Катерина, кажется, мне не совсем удалась по молодости лет. Александр Николаевич сказал моей матери: "Какая же это Катерина - с осиной талией!"

Софья Островскому, судя по всему, понравилась. Он решил меня взять в свой класс, чтобы через год выпустить в Малый театр и в течение года, если найдется подходящая роль, дать мне ее сыграть.

Летом великий драматург скончался.

Так мне и не удалось стать его ученицей.

Осип Андреевич Правдин звал меня вернуться в школу в его класс. В это же время я получила от Ф. А. Корша приглашение вступить в его труппу. Понятно, мне очень хотелось попасть в театр, и я приняла приглашение Корша, несмотря на то, что было мне страшно, да и мама отговаривала, считая, что я еще молода и не имею своего репертуара. Вот на это мне хотелось бы обратить внимание нашей молодежи. Что значит "иметь свой репертуар"? Это значит - подготовить несколько ролей своего амплуа, и подготовить их так, чтобы режиссер, в труппу которого ты определился, мог всегда видеть в тебе готового к выступлению исполнителя той или другой роли. Заведено ли это у всех молодых артистов сегодня? Всегда ли у них есть стремление и умение обогатить свой репертуар новыми ролями, кроме тех, что готовил с ними педагог в школе?

Но вернусь в своему рассказу. Мама противилась моему поступлению в театр Корша. Боялась она отпустить меня в дело без себя. Но в труппе было несколько видных артистов, друживших с моим отцом. Среди них были и такие, кто служил (ним, играл в его постановках. Они уговорили матушку, дав ей слово, что будут меня оберегать, "не дадут в обиду" и всегда придут мне на помощь.

И в самом деле, все время пока я служила у Корша, они по-отечески опекали меня, помогая во всех случаях то советом, а то и заступничеством. Особенно старался помочь мне во всем В. H. Давыдов.

Они же прозвали меня "цензурой". Однажды у Корша был такой эпизод. Вхожу и вижу: стоит актер и что-то рассказывает - все смеются, но, увидав меня, окружающие на него шикают, и он обрывает рассказ на полуслове. В слезах я побежала к своей матери. Говорю ей: "Они меня считают доносчицей, при мне замолкают". Мать рассмеялась в ответ: "Глупая, они щадят твою юность и не хотят, чтобы ты слушала пошлые и вольные разговоры".

Итак, я стала артисткой и "самостоятельным человеком". Теперь я получала жалованье - сто пятьдесят рублей в месяц. Первый мой выход был в роли Наташи в "Своей семье", игранной в Тифлисе. Помню свое волнение перед выходом, помню как Л. И. Градов-Соколов, стоя около меня, все время подбадривал меня, а когда прозвучала реплика на мой выход, он благословил меня и вытолкнул на сцену. Едва ли не ярче всех событий этого вечера встает в моей памяти взволнованное и доброе лицо старшего товарища! Многое можно забыть, но всегда незабвенны истинные товарищеские чувства.

В первый же сезон 1886/87 года я сыграла восемьдесят раз, во второй - больше ста раз. Среди многих сыгранных здесь ролей я упомяну лишь о роли Софьи, ибо я играла ее в той постановке, когда "Горе от ума" впервые осуществили в специально написанных декорациях, соответствующих времени действия пьесы, и в костюмах, которые принято называть историческими. Весь спектакль имел большой успех, отметили и мою работу. Труппа у Корша в то время была превосходная. Стоит назвать такие имена, как В. Н. Давыдов, И. П. Киселевский, И. М. Шувалов, Л. Я. Романовский, Е. Ф. Красовская, Г. И. Мартынова, Н. Д. Рыбчинская и другие, чтобы представить себе, насколько хорош был ее состав. В качестве режиссеров в труппе служили М. В. Аграмов ("Горе от ума" - его постановка) и Н. Н. Соловцов, потом ставший известным антрепренером в провинции.

Среди прекрасных актеров труппы были двое, о ком отдельно хочется упомянуть. Это, во-первых, почти забытый теперь Л. И. Градов-Соколов - тончайший комик, один из непревзойденных, последних мастеров подачи куплета. Даже в мое время, когда куплеты стали сходить со сцены, авторы продолжали их писать специально для Леонида Ивановича. Его исполнение сопровождалось поистине шумным успехом. Затем Н. П. Рощин-Инсаров. Это был яркий, своеобразный исполнитель очень распространенного в репертуаре амплуа первых любовников-фатов. Гусар в прошлом, Николай Петрович Рощин-Инсаров безукоризненно владел манерами светского человека, легко двигался. У него была высокая актерская техника, неподчеркнутая и ненавязчивая. Рощин на сцене всегда был обаятелен и искренен. Он очень хорошо играл Чацкого - роль, которую приготовил под руководством знаменитого исполнителя Чацкого на сцене Малого театра - Ивана Васильевича Самарина.

С благодарностью вспоминаю сердечное отношение ко мне тогдашних моих товарищей, которые следили за моей артистической работой. Первым моим шагам на сцене сопутствовали не только заботливая, дружеская поддержка, но и ряд драгоценных указаний. Большое значение имело и то, что приходилось играть много, работать интенсивно и напряженно. Сейчас мы видим только отрицательные стороны в работе Корша, говорим только о "гонке репертуара", которой он занимался. Да, все это так. Но мы забываем о том, что актеров это приучало к редкой собранности, к суровой дисциплине труда, и - вот это уж самое главное - актер играл много самых разных ролей и находил себя если не в одной, то в другой роли.

Именно за этот период работы я совершенно освоилась со сценой. Думаю даже, что два сезона полноценной практической работы дали мне больше, чем я могла бы получить на курсах самого Правдина.

Когда случались затруднения, когда роль казалась мне очень сложной и трудной, я всегда обращалась к Гликерии Николаевне Федотовой, и она выбирала свободную минуту, чтобы позаниматься со мной. В редкие свидания с отцом, когда он проездом бывал в Москве, я старалась воспользоваться и его помощью. Отец не раз помогал мне подготовить какую-нибудь роль, которую я себе облюбовала, даже не имея надежды ее сыграть.

Праздником для меня было играть с Владимиром Николаевичем Давыдовым. Он был неповторим в пьесе "Байбак". За кулисами раздавался бархатный баритон Шиловского - он пел "И ночь, и любовь, и луна", на сцене звучали слова любви, и мне казалось, что я действительно влюблена в обаятельного Давыдова.

Мои учителя прививали мне очень ценное качество - трудолюбие. Сопутствовало оно мне и в молодости, а со временем я все больше и больше влюблялась в работу. Роли выучивала я быстрой знала их назубок. Для меня настоящим горем было, когда начинались на считке сокращения, вымарки из готовой роли. Я в слезы, а Киселевский утешает: "Берите из моей роли слова - с удовольствием отдам". Этот изумительный артист не любил учить ролей: по старинке он больше верил в суфлера, чем в свою память. Правда, ему это никогда не мешало. После него я не видела лучшего Скалозуба. Да и вообще, сколько в нем было благородства, теплоты, юмора и какой превосходный голос!

Здесь же, у Корша, справила я свой первый бенефис. По совету Надежды Михайловны Медведевой я выбрала старинную мелодраму "Лиза Фомина", когда-то главную роль в ней с большим успехом играла сама Надежда Михайловна. Не помню своей роли, знаю только, что там было много слез, в конце пьесы Лизу приносят на сцену на рогоже, она утопилась. Давыдова в роли отца-скряги ярко помню, ибо играл он бесподобно. Не забуду той радости и счастья, когда услышала аплодисменты, которыми меня встречали, как настоящую актрису, когда увидела, что мне подают букет. Я схватила его, прижала к себе и ни за что не хотела с ним расстаться, несмотря на незаметные толчки Е. Ф. Красовской, говорившей мне сквозь зубы: "Отдай букет и кланяйся Долгорукову, цветы от него...".

Корш оставлял меня и на третий сезон, но в труппе происходили перемены - и я заколебалась. Дело было в том, что Давыдов и Киселевский возвращались на Александринскую сцену, в Петербург, а Рощин и Соловцов уезжали в Киев. Давыдов сам посоветовал моей матери взять меня от Корша: тот постепенно переходил на легкий репертуар. "Здесь она изломается, - говорил Давыдов, - а из нее может выработаться серьезная артистка". Звал он меня с собой в Александринку, но я не хотела разлучаться с матерью и решила идти в Малый театр, где она служила. Позже, когда я чувствовала неудовлетворенность работой в Малом, мне вспоминалось предложение Давыдова. И вот как-то подумалось мне - не перейти ли на петербургскую сцену? К счастью, рядом была мама - рассудительная, спокойная, знающая жизнь больше, чем я. Чтобы не прийти к необдуманному решению, которое потом окажется неудачным, мама попросила совета М. Г. Савиной - что она скажет на это?

Мария Гавриловна отсоветовала. Помню ее слова: "Вы увидите, Санечка с ее упорством добьется своего в Москве, а у нас ей будет трудно: она совсем другого склада, она - "не тронь меня", с нашими ей не ужиться". Савина была другом, и ее совет равнялся в моих глазах решению. С тех пор мы никогда не поднимали разговора о переезде в Петербург. И как же я была потом рада этому, рада, хоть в Малом театре мне нередко бывало трудно.

Первое мое выступление в Малом театре состоялось весной 1888 года. Для дебюта я взяла роль Софьи. Моими партнерами были Южин (Чацкий), Ленский (Фамусов), Медведева (Хлестова) и Никулина (Лиза). Для Никулиной этот спектакль носил особый характер: она последний раз выступала в роли Лизы, готовя себя к переходу на новое амплуа. Этот памятный для меня спектакль происходил на сцене Большого театра (в здании Малого театра в это время играла французская труппа).

После дебюта начались переговоры со мной о зачислении в труппу. Они прошли не совсем гладко.

Окруженная в театре Корша товарищами моего отца, я привыкла к дружеским отношениям, привыкла к простому обращению Федора Адамовича. Но первый же разговор в конторе императорских театров с чиновниками произвел на меня очень тяжелое впечатление: я сразу почувствовала казенную атмосферу. Разговор был официальный, необычайно сухой. Меня, кроме того, задел и оклад жалованья, который мне был предложен: у Корша я получала к тому времени двести рублей в месяц, а в Малый меня брали на восемьсот рублей в год. Я ушла из конторы с тем, чтобы дать позже окончательный ответ. Про себя я решила отказаться и вернуться в театр Корша. Обиженная сухим приемом, я вспоминала, как ценил меня Корш, как удерживал, когда собралась уходить. Спускаясь по лестнице, я встретила Сергея Андреевича Юрьева (известного переводчика Лопе де Вега и страстного поклонника Малого театра). Я сказала ему о моем решении. Юрьев принялся горячо стыдить меня, говоря, что вопросы личного самолюбия заставили меня забыть о том счастье, которое мне предстояло в работе с замечательными артистами Малого театра. Он легко убедил меня, и я тут же пошла обратно в контору, чтобы дать свое согласие. Каково же было мое удивление, когда совершенно неожиданно мне было отказано: "Правда, мы хотели вас принять, но теперь не считаем нужным".

Так состоялось мое знакомство с чиновниками конторы императорских театров. Первое впечатление оказалось верным и неизменным... Эти люди словно нарочно собрались около нашего замечательного театра, чтобы мешать ему развиваться, чтобы преследовать его лучших артистов, устанавливать за ними надзор, обижать достоинство молодых и отравлять славу знаменитым.

Моя мать была возмущена бесцеремонностью чиновников. Ей удалось добиться справедливости, надо сказать, что не без помощи влиятельных людей. Правда восторжествовала. С 1 сентября 1888 года я стала артисткой Малого театра, где прошла вся моя жизнь.

Много тяжелых минут выпало на мою долю в первые годы службы в Малом театре. Трудно было мне примириться с казенной складкой театра, нелегко и освоиться в нем. Но радость, которую доставляли репетиции и спектакли, искупала многое. Поэтому я не могла расстаться с Малым театром, раз вступив на его сцену. Я предпочитала остаться рядовой артисткой, но именно здесь, в Малом театре, чтобы иметь право выступать с его художниками-творцами, высоко державшими знамя реалистического русского искусства. Впереди было много препятствий, которые предстояло одолеть.

В труппе было много способной молодежи, однако начальство не очень-то ею интересовалось и мало внимания обращало на отзывы прессы. Да и артистическая семья Малого театра была очень тесно спаяна. На пришедшего со стороны новичка смотрели с явным недоверием, предоставляя ему самому барахтаться. Переставали сторониться "новичка", если видели, что он пришел в театр не за легкой славой, что он по-настоящему любит сцену и умеет трудиться. Значит, все-таки можно было завоевать признание товарищей, заслужить их любовь и стать равноправным членом театральной семьи: уж если они примут в свою среду, то горой стоят за тебя, никому не давая в обиду. А обид нам, актерам и актрисам, приходилось испытывать немало.

Помню, когда я занимала уже известное положение в театре, меня вызвал к себе Нелидов, состоявший тогда управляющим труппой Малого театра. Со свойственной ему несколько высокомерной любезностью он стал мне "дружески" советовать уйти в провинцию. Как бы входя в мое положение в театре (с его точки зрения, не очень выгодное), он стал говорить мне о том, какие блестящие возможности могли бы открыться передо мной, если бы я перешла на провинциальную сцену. Он говорил о том, что "там" я могла бы играть ведущие роли и этим создала бы себе большой успех, что получала бы огромные деньги...

- Ну, что вам Малый театр! - говорил Нелидов. - Подумайте сами, как мало можно добиться здесь, когда все лучшие роли играют Ермолова или Лешковская.

- Нет, - ответила я спокойно, несмотря на возмущение, охватившее меня, - и здесь, на сцене Малого театра, я многого сумею добиться.

Так кончился этот странный, для меня крайне тяжелый разговор. Правда, я получила поддержку товарищей. Когда я передала наш разговор Рыбакову и Федотову, они убедили меня в том, что обращать внимание на слова Нелидова не стоит. Я недоумевала, не зная, чем были вызваны его непрошеные советы. Потом уже узнала, что ему нужно было освободить мой оклад с тем, чтобы передать другой артистке. Ничего не найдя лучшего, он решил убедить меня добровольно покинуть Малый театр. Этот эпизод чрезвычайно характерен и для Нелидова и для той атмосферы, в которой приходилось работать. Таковы нравы и обычаи старого времени. И это в Малом театре, где актеры могли за себя постоять в силу своего положения в искусстве. А в других театрах, а в провинции?.. Да там просто могли выкинуть на улицу актера и заступиться за него было некому.

В старом театре, впрочем, были и другие недостатки. Я имею в виду проявления актерской фальши и неискренности.

Помнится мне один случай еще тех времен, когда я занималась у Гликерии Николаевны.

Одна из учениц Федотовой, племянница Рыкаловой, смотрела вместе со мной в Малом театре из литерной ложи какойто спектакль. Центральную роль играла И. П. Уманец-Райская. Ее жестоко критиковала моя товарка, мне же игра Райской понравилась, и мы сильно поспорили. В антракте, зайдя за кулисы, мы оказались против уборной Уманец-Райской. Дверь была открыта, я поздоровалась, но не вошла, а моя спутница влетела в уборную и бросилась целовать Ираиду Павловну, рассыпаясь в восторженных похвалах ее исполнению.

Помню и другой случай, происшедший много лет спустя. Шел в театре "Эрмитаж" "Идиот". Настасью Филипповну играла Савина, гастролировавшая в Москве. Я всегда была ее поклонницей, да и можно ли было не ценить это поистине виртуозное дарование, особенно в жанре комедии...

А вот Настасья Филипповна ей не давалась: не ее это стихия. Смотришь на нее, восхищаешься ее красотой, умением вести диалог, звуком голоса, а судьба героини Достоевского не тревожит. И характер Настасьи Филипповны в трактовке Савиной был неинтересен. Уж, казалось бы, как сильна сцена сжигания денег, а ты сидишь спокойная, даже равнодушная к этой холодноватой красавице и к ее монологу. Не хотелось мне заходить в антракте к Марии Гавриловне - не знала, что сказать ей. Но было бы невежливо не посетить петербургскую гостью. Только после четвертого акта я пошла к ней.

Застаю такую картину: актриса С. рыдает, прижавшись к плечу Савиной. Я молча остановилась в дверях. Савина обратилась ко мне с расспросами. Я не могла покривить душой. Я сказала:

- Замечательное у вас лицо и изумительные глаза!

- И только? - спросила Савина. - Эх вы! Разве так можно проявлять свои чувства. Вот как надо в театре себя вести! - и она показала на вздрагивавшую от рыданий актрису, при этом красивые и выразительные глаза Савиной искрились смехом - она великолепно знала цену "закулисным" восторгам.

Однако этот урок не принес мне практической пользы. Я так и не научилась кривить душой - не могла хвалить актера или актрису, когда они мне не нравились. Каково б ни было положение актера в труппе, как бы сильно ни было его влияние в театре, я не могла настроить себя на льстивый тон. Оставалась искренней и говорила в лицо свое мнение... и наживала себе недругов.

Надо, впрочем, сказать, что не все так относились к "плохой правде". Гликерия Николаевна Федотова не только спокойно выслушивала, когда я осмеливалась ей сказать, что в каком-нибудь месте роли она "ужасно тянет", но и всегда говорила: "Спасибо, я приму это к сведению".

Много раз бывали у меня стычки с начальством. Помню, как я в глаза назвала интриганом режиссера, который возмущал всех своей фальшью и пристрастием к интригам, всем мешавшим жить и работать. Надо сказать, что его боялись многие. И страх перед этим человеком часто оказывался сильнее нелюбви к нему, сильнее презрения к его недостойным делам.

Вспоминается и более крупный разговор. На этот раз мне пришлось выдержать встречу с Теляковским в бытность его директором императорских театров. После этого Теляковский пользовался каждым случаем, чтобы вредить мне. Дело заключалось вот в чем. Против Ленского дирекцией театра усиленно плелись интриги. Выдающийся артист, педагог, режиссер, прогрессивно настроенный человек, он вызывал к себе крайне враждебное отношение дирекции императорских театров. Чиновники от искусства - Теляковский, Нелидов, а вслед за ними вся контора - относились к Ленскому с ненавистью и враждой. Я играла в том сезоне сравнительно немного, и Нелидов, зная это, видимо, предполагал, что я обижена на Ленского. Но он проглядел мое преклоненение перед этим замечательным актером и режиссером.

Как-то после спектакля Нелидов зашел ко мне в уборную и попросил не уезжать домой, а зайти в ложу к директору для беседы. Понятно, я сильно встревожилась.

- Не беспокойтесь, - сказал Нелидов, - речь будет идти не о вас. Сейчас вам станет ясно, в чем дело.

Предстоящая встреча с Теляковским, да еще в такое необычное для разговора с директором время - театр был уже пуст, на сцене убирали декорации и тушили огни - пробудила во мне беспокойство.

- В чем дело? - взволнованно спросила я, войдя в директорскую ложу и оставшись с Теляковским с глазу на глаз (Нелидов, доведя меня до аванложи, скрылся).

- Вы не волнуйтесь, - успокаивал меня Теляковский, - я хочу с вами поговорить по серьезному делу. Вы известны как беспристрастный и правдивый человек, вы вне закулисных группировок. Вы одиноки, матушка ваша скончалась. Вы можете свободно, со всей присущей вам прямотой сообщить мне...

И он начал расспрашивать про Ленского, довольно откровенно провоцируя меня на жалобы по его адресу. Зная, что Александр Павлович не хотел унижаться перед чиновниками, не умел приноравливаться к бюрократическим порядкам и был "неугоден" начальству в лице Теляковского и Нелидова, я поняла, что его хотят "съесть". Поняла я и другой намек: "Вы одиноки", - сказал Теляковский. Это означало: "У вас нет поддержки, за вас теперь некому заступиться, оцените это и не противьтесь нашей просьбе, иначе могут быть неприятности и для вас...". Я хорошо поняла все это.

В резкой форме я ответила Теляковскому:

- Ленский настолько талантливый актер и режиссер, что, кроме счастья, работа с ним ничего не может дать.

- Ну, а не позволяет ли себе Ленский, - спросил тогда прямо Теляковский, - каких-либо двусмысленностей или вольностей с актрисами?

Тут я оскорбилась за этого честнейшего человека. Дрожа от негодования и еле сдерживаясь, чтобы не ударить Теляковского, я ответила:

- Вы напрасно ко мне обратились. Считаю для себя оскорбительным, что вы избрали меня для гнусной роли доносчицы и выспрашиваете подобные вещи о почтенном и уважаемом человеке. Ничего подобного не могло иметь места, а никаких сплетен, даже если бы я их и слышала, я передавать не намерена...

И ушла из ложи. Долго я не могла прийти в себя. Ночью не могла заснуть, в голову лезли самые ужасные предположения, казалось, что Ленского неизбежно погубят, может быть, уже сплели сеть интриг... Ужасала человеческая подлость и то, что подлость имела силу, имела власть, а все честное было бесправно.

Таковы были "методы" руководства театром. Они, как в капле воды, отражали в себе уродливую систему самодержавного строя.

Служба в провинциальном театре имела не меньше отрицательных сторон. Актеры провинции были попросту бедняками. Мы, артисты императорских театров, получали годовые оклады, жалованье выплачивалось регулярно, а провинциальные актеры имели работу лишь в течение сезона (длившегося шесть-семь месяцев). Но и в это время они получали жалованье лишь тогда, когда заблагорассудится антрепренерам, большинство которых преследовало только свои коммерческие цели. Положение провинциального артиста и в моральном отношении было незавидным. Переезды из города в город, поиски работы, полная зависимость от местных полицейских властей, пренебрежительное отношение к актерам со стороны "общества" - все это создавало атмосферу, в которой трудно было расцветать искусству.

Советский актер и представить себе не может той ужасной картины, которую каждую весну приходилось наблюдать в Москве после конца сезона. Сюда великим постом съезжались провинциальные артисты в поисках службы на будущий год. Все, что заработал актер, он проживал за эти семь недель: приходилось продавать вещи и, что еще хуже, закладывать свой сценический гардероб. Когда актер доходил буквально до нищенства, антрепренеры, сознательно затягивавшие переговоры, могли "покончить с ним" (то есть заключить контракт) на самых для него невыгодных условиях. На меня всегда особенно тяжелое впечатление производили несчастные актрисы, одетые во все самое лучшее, что у них было, с фальшивыми драгоценностями, С деланной кокетливой улыбкой. А в глазах ясно видна неуверенность в успехе и страх. Что, если не удастся устроиться и получить аванс? Где искать тогда спасения от голода и нищеты?

Как же тут винить провинциальных актеров за низкую культуру, отсутствие художественной и общей дисциплины, интереса к своему делу? Надо удивляться другому: несмотря на все ужасы жизни провинциального актерства, какими талантами была таровата русская провинциальная сцена!

Однажды - это было несколько лет назад - ко мне пришли четыре молодые актрисы - К. Роек, Н. Молчадская, М. Ковалева и Л. Касаткина. Уже не помню, с чем поздравить меня пришли эти талантливые молодые актрисы, наша смена. Правда, среди них была только одна артистка Малого театра - К. Роек, но разве не одна большая семья и все советские актеры и актрисы? Право, теперь все по-другому, теперь людей театра не разделяют зависть, соперничество или неравенство в общественном положении. Я, глядя на их спокойные, ясные лица, невольно вспомнила участь прежних актрис, моих сотоварок по искусству. Какая разница, думалось мне, какая же перемена произошла в жизни людей театра! И я рассказала своим гостям, как в Москву, на старую актерскую биржу, приезжали сотни безработных в надежде заключить контракт с антрепренером в любой театр, хотя бы на несколько месяцев; как провинциальным, да и столичным актрисам приходилось заботиться о своем театральном гардеробе; как поэтому летом я вместо отдыха с группой товарищей гастролировала в провинции, чтобы накопить деньги на театральный гардероб. А как унизительно для человеческого достоинства было отношение к актрисе... Как бы она себя ни зарекомендовала, как бы строго она ни вела себя, ей не избавиться было от обидных, оскорбительных притязаний, от бесцеремонного "поклонения". Я на себе испытала, что такое "поклонники" сценических талантов. Не раз я выслушивала от почтенных с виду и годящихся мне в отцы "почитателей сценического искусства" приглашения на ужин в ресторан или катанье на тройке... Тогда я спрашивала их: "А как вы отнеслись бы к такому приглашению, будь оно адресовано вашей дочери?" Мой собеседник оказывался в тупике. Своих дочерей он, разумеется, оградил бы от таких возмутительных притязаний... Но сам он шел к "актрисе", он не считал, что "актрису", так же как и его дочь, необходимо охранять от пошлости и грязи.

"Почему же такая разница в отношении к людям?" - спрашивала я... Разговор кончался тем, что я просила оставить меня в покое, покинуть мою артистическую уборную...

Однажды товарищи по сцене вступились за меня: Падарин, Яковлев и не помню еще кто резко поговорили с капельдинером, осмелившимся передать мне визитную карточку с приглашением на ужин. Получили предостережение и сами господа поклонники. Отбивалась я и от подарков, как могла: единственный вид подношений, которые я терпела, были цветы. Но только на сцене, в театре, а не домой, не в гостиницу. Остальные подарки я отсылала обратно. Так приходилось актрисе отстаивать свое достоинство от посягательств "поклонников", а эти наглые посягательства выражали всю фальшь и низость буржуазной морали.

Этого страшного прошлого не знает советская актриса. Советская актриса и ее благородный труд окружены почетом, всенародным признанием в нашей стране...

Мне самой, к счастью, не довелось испытать ужасов провинциальной антрепризы - я страдала от другого, но, вспоминая актерскую жизнь провинции и столицы, могу только порадоваться за тех, кто вступил на сцену в дни социализма в России и благодаря этому не знает унижений, которые были когда-то горьким уделом многих и многих людей нашей профессии.

Но иная жизнь открывалась мне на сцене, когда я следила за игрой замечательных актеров Малого театра, - гениальным творчеством тех, кто составил славу русского искусства. А вот счастье играть на сцене Малого театра с его прославленными корифеями выпадало на мою долю в дни моей молодости не очень часто. Да и вообще в течение ряда сезонов мне доводилось выступать лишь в ролях второстепенного репертуара.

Жажда играть росла во мне год от года. Театр вытеснил из моей жизни все остальное. Я хотела жить жизнью сценических героев. Но чаще всего на мою долю выпадали роли в незначительных пьесах. Лишь за отказом ведущих актрис или из-за чьей-либо внезапной болезни молодая актриса могла рассчитывать получить хоть сколько-нибудь заметную роль. Где уж тут думать о работе над ролью - чаще всего приходилось играть с двух, а то и с одной репетиции. Если и перепадали роли, то обычно в плохих водевилях. Сколько знаю я горьких примеров того, как у молодого, начинающего артиста опускались руки и он, не успев расцвести, увядал, а то и совсем сходил со сцены. Так случалось и с людьми способными, для которых сцена была призванием, а не просто "ремеслом". Но я не хотела сдаваться. Я буквально отвоевывала себе работу и не стыдилась этого. Я хотела играть, иначе жизнь мне становилась не мила. Не думалось ни о карьере, ни о шумном успехе: не стремилась, например, к участию в пьесах модных, но не художественных, пышных, но бессодержательных. Тянуло меня к классике, к высокой трагедии, к хорошей драме. И тогда соглашалась играть во вторую очередь, репетировать в любых условиях, - лишь бы играть. Мне и в голову не приходило отнять у кого-нибудь роль. Нет, никогда. Я ходила к управляющему труппой и просила назначить меня на роль "в очередь" с той, кто играл ее. И когда мне отвечали: "Нельзя же для вас назначить специальные репетиции", - я решалась готовить роль с одной-двух репетиций.

И готовила.

Иногда по пословице "не было бы счастья, да несчастье помогло" мне доставалась роль по болезни какой-либо актрисы. Надо было спасать спектакль и срочно вводить новую исполнительницу, а у меня роль давно готова. Так, Глафиру в "Волках и овцах" я играла в Малом театре с одной репетиции, заменяя заболевшую Е. К. Лешковскую. Играла Беатриче в "Много шума из ничего"; ее я смогла сыграть с нескольких репетиций лишь потому, что роль готовила с А. П. Ленским. Реневу в "Светит да не греет" и Анну Демурину в "Цене жизни" Немировича-Данченко я получила потому, что заболела М. Н. Ермолова, а обе эти пьесы делали сбор и их не хотели снимать с репертуара. Роль Ре-невой я получила вечером накануне спектакля. В одну ночь выучила ее, утром была репетиция, и вечером того же дня я играла (моими партнерами были Н. И. Музиль и И. А. Рыжов). Когда Мария Николаевна выздоровела, она посмотрела спектакль. Видимо, мое исполнение ей понравилось, и она сказала: "Оставьте роль за Яблочкиной". Так Мария Николаевна поступала не раз. Это пример великодушия актерского, которое не столь уж часто встречается среди актрис. А я-то как была счастлива, как это поддержало меня, укрепило веру в свои силы!

Надо было обладать и энергией, и настойчивостью, и уверенностью в себе, чтобы при таких условиях, когда все зависело от случайностей, найти возможность работать над собой. Я мечтала о многих ролях; переписывала их и тщательно разучивала. Это была совершенно бескорыстная работа. Работа только для себя, работа, которая так и не выходила за пределы моей комнаты. Ведь никто не назначал меня играть эти роли, я трудилась над ними для самой себя. И в этом находила большое внутреннее удовлетворение.

В театре как-то узнали о моей домашней работе и добродушно подсмеивались над ней. К. Н. Рыбаков, шутя, говорил, что роли еще не распределены, а Яблочкина уже выучила назубок все, вплоть до мужских. Сколько радостных творческих часов проводила я у себя в комнате, работая над ролями, которые - я это знала - будут играть другие. Плакала слезами своих героинь, смеялась их смехом, радовалась их радостью. Вместе с ними испытывала большие чувства, жила смелыми, широкими мыслями, свободными стремлениями...

Существовала еще одна причина, почему так трудно было получить мало-мальски видную роль. Дело в том, что в театре того времени существеннейшее влияние на распределение ролей имел автор, чье слово было решающим. Понятно, что каждый драматург настаивал, чтобы в его пьесе все роли исполнялись наиболее известными артистами. Ему не было подчас дела до того, что есть молодые таланты, которые окрепнут только в работе. Нет. Успех, личный успех - вот что нужно было такому драматургу. А для его успеха необходимо, чтобы афиша блистала знаменитыми фамилиями. Контора шла навстречу желанию автора: ей тоже не хотелось рисковать. Пусть молодежь пробивается сама, как знает!

Такова была "свобода творчества" в старом театре. Мы зависели от бюрократизма конторы, от капризов публики, от вкусов драматургов, от честолюбия иных знаменитостей. Я уже не беру в расчет цензуры, которая не пропускала "излишне" свободолюбивых героев на сцену, - я говорю сейчас о нашем этическом, моральном рабстве...

Когда мне исполнилось двадцать лет, я стала невестой. Хотя жених и не очень мне нравился, я дала свое согласие: родные настойчиво уговаривали меня выйти за него замуж. Но свадьба наша расстроилась. У нас было мало общего. При каждой встрече я ему говорю про театр, а он сидит бледный от ревности. Как-то он не выдержал и сказал мне: "Какая же жизнь будет у нас - у вас только театр на уме...".

Я поняла, что он сделает все возможное, чтобы разлучить меня с театром, а без театра я жить не смогу. Пришла к матери и объявила, что не пойду замуж. Собрала все приданое, которое сделала мне мать жениха (у нас на это не было средств), и отправила его обратно. Никакие уговоры на меня не подействовали - я не могла переменить своего решения всю свою жизнь отдать театру.

Мне не пришлось пожалеть об этом. Театр - моя семья, мой дом. Здесь были те, кому я поклонялась, те, кого, несмотря на их слабости и недостатки, любила. Театр восполнил мне все то, чего недоставало в жизни.

Даже в молодости я никогда не ощущала ни одиночества, ни недостатка в силе жизненных переживаний. Роли заменяли мне все. Когда роль была сделана, я прятала ее в ящик письменного стола до той поры - хотелось в это верить, - когда наступит мой час и я смогу воплотить ее на сцене. Эти кипы сделанных ролей помогли моей вере в себя, помогли и развитию моей актерской техники. Многие из них так и не пришлось играть, например царицу Анну из "Василисы Мелентьевой" - роль, которую я старательно разучила. Не сыграла и еще одну роль, о чем всегда очень сожалела. Это - принцесса Эболи из трагедии Шиллера "Дон Карлос". Н. М. Медведева, необыкновенно талантливая учительница, услыхав как-то от меня, что я готовлю роли, которые даже не рассчитываю играть, к великой моей радости пожелала пройти со мной эту роль. Она находила, что образ Эболи вполне в моих средствах. Но когда в Малом театре приступили к постановке "Дон Карлоса", играть Эболи назначили не меня, а артистку "с именем и положением". Однако я с глубокой благодарностью вспоминаю дни, когда Надежда Михайловна со мной работала. Это был один из лучших уроков моей "школы".

У нас в театральных книгах мало пишут о Надежде Михайловне Медведевой, и ее имя теперь уже мало у кого на памяти. А тем не менее о ней никак нельзя забывать, ибо Надежда Михайловна много потрудилась во славу русского театра. Я застала ее на сцене, когда ее путь перешел через зенит. Она играла уже старух, играла их замечательно. Медведева снабжала свое исполнение необычайно тонкими жизненными наблюдениями, на что была большим мастером. Умела выдумывать, умела фантазировать, но оставалась при этом определенной реалисткой. Сейчас бы ее назвали, вероятно, бытовой актрисой. Жизненность ее игры - глубоко врожденное свойство таланта Надежды Михайловны. В молодости она играла не столько строгую классическую пьесу, сколько мелодраму. Блестящее исполнение ролей в мелодраме ее и прославило. И никогда ее манеру игры нельзя было назвать мелодраматичной. Она была очень точна и строга на сцене.

Медведева многое сделала для моего становления: она умела быть хорошим педагогом, и ее радовало, что я работаю над ролями, как она говорила, бескорыстно, не для публики.

Благодаря этим самостоятельным занятиям у меня постепенно составился репертуар, и в гастрольных летних поездках со старшими товарищами я могла выступать в ответственных ролях, которые в Москве играли Лешковская и даже Ермолова и Федотова. Эти поездки дали мне возможность сыграть Катерину в "Грозе", Ларису в "Бесприданнице", Глафиру ("Волки и овцы"). Лидию ("Бешеные деньги"), Настасью Филипповну ("Идиот") и одну из самых моих любимых ролей - Негину в "Талантах и поклонниках" (эта роль на сцене Малого театра мне перешла от М. Н. Ермоловой).

После одной очень удачной для меня летней поездки сезон в Малом театре сложился так, что на мою долю не выпало ни одной хоть сколько-нибудь интересной роли. Актер Малого театра И. Н. Греков, обративший внимание на роли, сыгранные мной во время гастролей, пригласил меня в труппу Одесского городского театра, снятого им на сезон. Я с большим трудом добилась, чтобы мне разрешили двухмесячный отпуск без сохранения содержания.

Вот когда я поняла, что не напрасно трудилась. В Одесском театре мне пришлось играть очень много. Здесь я выступала в "Разбойниках" в роли Амалии (Моора играл Чарский), в "Шейлоке" - в роли Порции (с Ивановым-Козельским). В "Женитьбе Белугина", где я играла Елену, Иванов-Козельский был непередаваемо своеобразным и обаятельным Андреем. Он отлично раскрывал специфические черты натуры русского купца, словно знал прототипов Белугина. Режиссером был мой отец. Муштровал он меня сильно, и я с несомненной пользой для себя провела эти два месяца в Одессе. Греков предложил мне остаться на весь сезон, сулил прибавку жалованья, давал бенефис. Я послала просьбу о продлении моего отпуска. Но ответ гласил: "Возвращайтесь немедленно или уходите совсем". Я не хотела и думать о том, чтобы расстаться с Малым театром, и распрощалась с Одессой. В Москве, по возвращении из Одессы, я за весь сезон выступила всего каких-нибудь пять-десять раз, недоумевая, зачем меня столь срочно вернули, лишив практики в Одесском театре. Но такова была логика нашей дирекции.

Мои первые сезоны в Малом театре пестрели такими ролями, как Саша в пьесе Крылова "Заварила кашу - расхлебывай", Анна в "Темной силе" Шпажинского; играла я скрипачку Клару Шпор в "Вечной любви" Фабера, декадентку княжну Ольгу в "Накипи" Боборыкина, Лелю в крыловской пьесе "Кому весело живется", истеричку-помещицу Калерию во "Лжи" Зеланд и другие. На такой третьесортной драматургии расти было чрезвычайно затруднительно. Приходилось изображать на сцене каких-то девиц и дам, скучающе томных или нервно развинченных, светских львиц и интриганок пли их антиподов - наивных девушек. Играя их, можно было в лучшем случае блеснуть изяществом внешнего рисунка - и только. Вероятно и я, как и другие актеры, удерживалась где-то на грани внешней шлифовки той или иной роли. Такие роли-пустышки не будили во мне желания раскрыть чей-то глубокий внутренний мир, воссоздать большие чувства. Драматурги, писавшие эти роли, имитировали поверхностную сторону человеческих отношений. Невольно и актер, играя такую роль, тратил не очень много своей души на них. А это плохо для художника.

Первая роль, порученная мне в классическом репертуаре в Малом театре, - Софья в "Горе от ума", сыгранная еще в театре Корша. С трепетом и страхом работала я над ней и всегда играла эту первую мою настоящую роль с глубоким наслаждением. Законченность и художественная цельность этого образа, созданного великим драматургом, который обладал изумительным мастерством языка, образного, сочного, яркого, приносили мне огромную радость. По отзывам видевших меня роль Софьи была моей удачей. Как мне самой кажется, я играла ее в Малом театре лучше, чем в театре Корша. И не мудрено, что лучше, - здесь я играла с Ленским - Фамусовым, Южиным - Чацким, Медведевой - Хлёстовой.

Удачным исполнением этой роли я обязана своему отцу. Благодаря ему я научилась любить русский язык, благодаря ему я хорошо знаю родную речь. Отец учил меня понимать красоту русского языка на шедеврах наших великих писателей. Он придавал огромное значение языку, слову в искусстве актера и много потрудился над моей речью. Для постановки голоса и легкости произношения он заставлял меня делать такие упражнения, давал мне читать вслух басни, стихи с тяжелыми ямбами, заставлял читать вслух трагедии Озерова. При этом я должна была читать за всех действующих лиц пьесы и даже за мужчин. Я учила роли Дмитрия Донского, Креона, Эдипа. И чем тяжелее был стих, чем сложнее старинная витиеватая русская речь, тем полезнее, по словам отца, была моя работа. Он говорил, что если я овладею "тяжелым" языком Озерова, мне легче будет даваться ясная, прозрачная речь Грибоедова и Пушкина. Несомненно одно: результаты таких занятий были действительно плодотворными. Я полюбила стих и научилась им свободно владеть, с наслаждением ощущая его музыкальность и красоту. Поэтому я часто "слышу" роль, познаю ее музыкальный образ. Я училась у отца слышать в словах действующих лиц неповторимую индивидуальность, искала в характерности речи душевные страсти героя.

Занимаясь со мной, отец давал мне учить одновременно роли Софьи и Лизы из "Горе от ума". Своеобразные особенности языка Софьи и Лизы вызывали во мне отчетливое представление об их образах, и отец добивался, чтобы я для каждой находила нужный тон.

Отец говорил, что роль Софьи соответствует моим данным и что именно поэтому он будет заниматься со мной ролью Лизы. "Это тебе необходимо, - говорил он. - Сама ты prude, tiree a quatre epingles, как и Софья, а Лиза вся другая, она в другом тоне, на этой роли ты и должна упражняться".

Любовью и интересом к языку я обязана еще двум людям, кроме отца. В числе преподавателей Коломенской гимназии, где обучались воспитанницы нашего училища, были учитель словесности В. П. Острогорский и инспектор П. И. Вейнберг. Оба они любили театр и часто беседовали о нем. Под их влиянием укрепилась моя мечта о сцене, развился вкус к литературе. Вейнберг, известный в то время переводчик, знакомил нас с западноевропейскими классиками. Благодаря обширным знакомствам в литературной среде он привлекал на концерты, постоянно устраивавшиеся в училище, многих современных писателей. Помню я эти чудесные гимназические вечера: сидим мы, притихшие, а на сцене перед нами сам творец "Обрыва" или "Бесприданницы". Мне довелось слушать Майкова, Плещеева, Гончарова и Островского, когда они читали свои, еще никому не известные создания. Позже, читая со сцены произведения этих художников, я вспоминала их манеру чтения, искала и в ней ключа к замыслу автора...

Конечно, приходилось очень часто выступать в пьесах, написанных неживым, мнимо литературным языком, где в речах героев не уловишь их "внутреннее" - и это всегда раздражало меня, мешало найти живой тон. Зато, играя грибоедовскую Софью, я словно вознаграждала себя за потери: еще до того, как узнаешь ее поступки, ощущаешь характер этой барышни, ее биографию. Слушаешь, как она говорит, и ясно видишь, что, несмотря на свои семнадцать лет, она мало похожа на юную девушку. Софья росла без матери, она чувствует себя госпожой, отсюда ее властный тон, ее самостоятельность. Она строга, сдержанна, вместе с тем - себе на уме, насмешлива, мстительна; несомненно, она обладает большим характером. В ее речи есть что-то и от крепостных - с ними ей постоянно приходилось иметь дело - и, с другой стороны, - от "французской мадам" и французских книг.

Совсем другой образ - пушкинская Татьяна. Ее язык так же чист и светел, как и она сама, ее речь необычайно поэтична, как поэтична сама Татьяна.

А язык Гоголя! В "Ревизоре" мне чрезвычайно много помог язык великого русского писателя - образ городничихи я почувствовала именно по ее речи.

Однажды мне пришлось играть роль княжны Плавутиной-Плавунцовой в "Холопах" Гнедича. Вслушиваюсь при первом чтении в ее речь: сколько в ней изысканных аристократических оборотов, как легко она владеет французским, - н вдруг встречаются такие, например, слова: "Ах, и свиньи же вы, из дома ярмонку сделали". И ты уже видишь, что эта барыня, воспитанная французскими гувернантками, сумела из родной речи воспринять главным образом бранные и грубые слова. Вот эта-то смесь и придала моей героине характерные черты, которые выглядывали из-за "деликатного" французского воспитания. Это была грубая, просто бесчеловечная натура, крепостница.

Обладая от природы верным музыкальным слухом, я любила петь. На сцене я пела романс Ларисы в "Бесприданнице", песню Офелии в "Гамлете". Однако по совету Сальвини специальных уроков пения у педагога-вокалиста я не брала, хотя дома иногда пела гаммы. Сальвини, сохранивший в семьдесят два года редкую чистоту и красоту голоса, сказал мне, что трудно найти профессора пения, который мог бы поставить голос драматического актера. "Ведь профессора пения начинают вытягивать голос, а драматическому актеру нужно учиться петь совсем по-иному, чем для оперы", - говорил Сальвини. Сам он очень много работал над голосом. Для того чтобы достичь какой-нибудь фразой сильного эмоционального воздействия, Сальвини повторял ее по сто-полтораста раз, и, слушая себя, добивался нужного ему звучания.

Не раз приходилось мне встречать актеров, не думающих всерьез над значением слова в своем творчестве. Некоторые из них умеют "играть" словом, найти неожиданные интонации, они подмечают в жизни какой-либо особый говорок, особую манеру в произношении слов или, уловив недостаток речи, шепелявость, картавость, заиканье и т. п., блестяще передают их на сцене. Порой это выходит забавно, ярко, иногда даже запоминается, но редко раскрывает что-либо существенное. Чаще такие "находки" мельчат образ, отвлекают публику от главного, служат излишним украшением, ничего не прибавляющим к образу. В таких случаях в образе вообще ничего серьезного так и не будет открыто, останутся одни лишь яркие речевые детали, создающие видимость оригинальности.

Многому научилась я и у О. О. Садовской, которая умела необыкновенно передать красоту своеобразной характерности речи и раскрыть глубокий смысл народных оборотов, особенно в ролях Островского.

Очень помогла мне Г. Н. Федотова. Она следила за дикцией, отчетливостью, выразительностью произношения, за ритмичностью, красотой и музыкальностью стиха. Федотова учила слушать самого себя, умела развить голос. Так, мне она снизила голосовой регистр, который от природы был очень высок. Она сделала это, когда я училась у нее в классе: в пьесе "Сумасшествие от любви" Гликерия Николаевна заставила меня играть мулатку - роль, которую играла в театре Ермолова. У этой мулатки по роли голос должен был звучать очень низко. Я хрипела, давилась, но мало-помалу укрепила голос и снизила регистр.

Г. Н. Федотова предостерегала меня от опасности увлечения бессмысленной игрой голоса, холодным тонированием речи. Она предупреждала меня, что учить роли с чужого голоса нельзя. Помогая мне, Гликерия Николаевна никогда не показывала, как нужно играть. Только указывала на неправильности в исполнении роли: "Вот здесь у вас не хватает страсти, тут - иронии, здесь нужно дать больше характерности... Зачем вы сентиментальничаете?.. Тут у вас какая-то расплывчатость...". Федотова требовала интонационной точности в речи, верности в передаче мысли, любила собранность и энергию в исполнении роли. Вот за что она ратовала, а отнюдь не за школьную чистоту произношения.

У меня самой всегда было желание глубоко понять роль, самостоятельно найти внутренние черты образа, определить поведение своих героинь. Я и впоследствии всегда отвергала всяческие попытки сделать из актера послушное эхо режиссерской изощренности. И в самые ранние годы своей сценической жизни, когда кто-нибудь, видя, что я не понимала чего-нибудь в роли, пытался передать мне интонацию "с голоса", я протестовала: "Я сама, сама найду, не мешайте мне!"

Ведь верной будет только та интонация, которая согрета изнутри чувством, мыслью человека, чей образ надо воссоздать. Значит, главное - это проникнуть в глубь характера, влезть "в кожу действующего лица". Тогда и можно найти нужный тон. А подражание чужим интонациям вряд ли может быть связано с внутренним существом образа, который создаешь ты и только ты. Ведь тот, кому ты подражаешь, был оригинален, как всякий художник. Ты же берешь одежду с чужого плеча. А она может оказаться не впору твоему герою.

Я всегда была жадна к работе, к возможности творить, создавать новые и новые сценические образы. Ленский смеялся над моей жадностью к ролям; он говорил, что надо дать мне сыграть в один спектакль Софью, Лизу, Чацкого и Фамусова, тогда, может быть, я буду довольна.

Но пи выигрышность роли, ни обеспеченный ею успех у публики - ничто не может соблазнить меня, если я ощущаю фальшь выдуманных положений и нелепость поступков, а главное, если я чувствую пошлость, беспомощность или искусственность языка, которым малодаровитый автор заставляет разговаривать своих героев. Распознав это, я часто бывала готова отказаться от участия в подобных пьесах - они приносили только страдания.

Так, помню, я отказалась играть в пьесе Невежина "Вторая молодость". Сколько потратил режиссер красноречия, чтобы убедить меня участвовать в спектакле. Когда я прочитала это "произведение", мне просто стыдно стало при одной только мысли о том, что я буду вынуждена во всеуслышание говорить невероятные тривиальности, выраженные к тому же безграмотным языком. Я не могла заставить себя выступить в этой пьесе на сцене - и не выступила.

Критика очень часто пыталась выяснить, какие же роли наиболее точно характеризуют мою творческую индивидуальность. Многие признают меня актрисой "субъективного плана", способной особенно удачно играть те роли, в которых я могу выразить черты собственного характера.

Но мне гораздо ближе те роли - и их я всегда особенно любила, - которые заставляют актера перевоплощаться, отходить от себя. Для меня сцена главным образом тем и дорога, что она дает возможность ощущать себя другим человеком, испытывать то, что еще в жизни не пришлось испытать, входить в новые, неизведанные "миры".

Меня спрашивали: как вы можете правдиво передавать те или иные чувства, если вы сами их не пережили в жизни? Откуда, например, играя отрицательные роли, вы черпаете столько злобной жестокости, ведь в жизни вы совсем иная? Я и сама задумывалась над этой стороной психологии творчества. Дело в том, что в творчестве артиста огромную роль играет изучение природы человека, его чувств, его поведения. Всякий человек знает не только те чувства, которые близки ему. Даже не испытывая, он знает их. Иначе как же мы могли бы понять ослепляющую ревность Отелло или черную злобу Яго? А ведь мы понимаем этих людей так же хорошо, как и добрых, влюбленных героев Шекспира. Человеку дано творческое воображение. У художника оно обострено, усилено и, кроме того, он постоянно развивает это свойство. Но есть артисты, любящие исходить только из непосредственно пережитого, и есть артисты, любящие игру воображения, тот "вымысел", над которым обливался слезами поэт. Конечно, такой вымысел - след жизненных ощущений, воспоминаний и живых чувств. И я люблю этот вымысел. На то я и актриса, чтобы при помощи искусства суметь передать не только то, что я знаю по собственному опыту, но и то, что я творю.

Когда мне хочется привести яркий пример искусства перевоплощения, я обращаюсь к воспоминаниям о многогранном гении М. Н. Ермоловой.

Мария Николаевна была в жизни необычайно скромна и застенчива. Тихая, всегда сосредоточенная в своих мыслях, она не обладала сильным характером. Когда кому-нибудь из нас приходилось воевать в театре с режиссером или с конторой, Мария Николаевна ужасалась. Она просто не понимала, как можно на это решиться. А на сцене в героических ролях - в "Овечьем источнике", "Марии Стюарт" и особенно в "Орлеанской деве" - зритель видел волевую натуру, полную энергии, смелости и силы, готовую до конца бороться за правое дело. На сцене Ермолова - подлинная героиня, поднимавшаяся на борьбу с несправедливостью. Сцена, художественные образы дали ей возможность ярко и глубоко выявлять могучее негодование против всех и каждого, кто мешал счастью и свободе человека.

Как я работаю над ролью? С чего начинается создание образа? Самое существенное значение имеет для меня язык драматурга - об этом я уже говорила.

Поэтому начинаю я работу с того, что несколько раз читаю пьесу с глубочайшим вниманием. Вчитываясь в нее, стараюсь выяснить для себя все, что связано с пьесой: эпоху, в которой произошло действие, среду, где родились или живут теперь герои, все взаимоотношения действующих лиц пьесы. Потом тщательно прослеживаю мотивы поступков того лица, играть которое мне поручено; меня занимают особенности - именно особенности его характера, его помыслы, желания, его внешний облик; затем я стараюсь увидеть условия, в которых он живет; его прошлое; почему он сделался таким и т. д. Добавочных сцен в своем воображении я не рисую, биографии почти не составляю никакой, как это делают некоторые актеры. Я считаюсь прежде всего с тем, что написал автор для роли, которую я буду исполнять, какой он показал жизнь моей героини, а потом уж стараюсь представить себе других персонажей пьесы, как они будут говорить, двигаться на сцене. Все это я делаю еще до чтения пьесы в театре. Уже на первой репетиции в моем воображении начинают вырисовываться черты будущего образа. Иногда образ возникает сразу и с такой яркостью, что дальнейшая работа сводится к уточнению и отделке того, что найдено, но еще не очень определилось в подробностях и деталях. Иной раз выплывает в памяти какая-либо сцена и сразу освещает всю роль. Когда роль мне по душе и отвечает моим вкусам, к ней легко подойти.

Федор Иванович Шаляпин

Владимир Васильевич Максимов

Константин Александрович Варламов

Варвара Николаевна Рыжова

Евдокия Дмитриевна Турчанинова

Николай Капитонович Яковлев

Группа артистов Малого театра, слева направо: сидят - С. Л. Черневский, Н. А. Никулина, Г. В. Панова, Г. Н. Федотова, А. И. Южин, А. А. Яблочкина, Н. В. Рыкалова, А. П. Щепкина, О. О. Садовская, М. Н. Ермолова, М. П. Садовский, Е. К. Лешковская, стоят - В. А. Макшеев, К. Н. Рыбаков, О. А. Правдой, И. Н. Греков, Н. И. Музиль, А. М. Кондратьев, А. П. Ленский

Яблочкина А.А. 1890

Если же роль мне чужда, то рождается чувство нерешительности, неловкости, я не знаю, как приступить к работе, и только постепенно, вчитываясь в роль, нахожу будущие линии образа. Порой при чтении пьесы возникает образ какого-то человека, которого я когда-то где-то встречала. Иногда я не помню, кто это был, не знаю, что это за человек, чей облик оставил след в моей памяти, просто актерская наблюдательность выхватила лицо из толпы и задержала его в подсознании. В нужный момент память подсказывает, как бы "преподносит" этот хранимый ею портрет и во многом облегчает поиски сценического образа. Однако непосредственно я никогда не переношу эти воспоминания или наблюдения на сцену.

Каждую роль я должна пропустить через себя, почувствовать ее нутром, ибо то, что принято называть "сделать роль", мне не дано.

В тех случаях, когда роль, как я уже говорила, чужда мне, я пробую постепенно и осторожно преодолевать это отчуждение и только после этого начинаю знакомиться со всеми возможными материалами, вызывать в сознании наблюдения, накопившиеся в моей памяти за долгую жизнь, чтобы иметь от чего оттолкнуться. В таких случаях мое сближение с ролью затягивается и усложняется. Я обязательно должна выйти победительницей из этих трудностей: ведь играть я смогу только тогда, когда почувствую, что образ стал моим вторым "я".

Если мне приходится играть какое-нибудь историческое лицо, я сначала собираю литературные, научные, художественные материалы, читаю труды по истории, перечитываю исторические романы, словом, стараюсь сблизиться с тем временем, какое изображено драматургом. Так я готовилась к чрезвычайно ответственной работе над ролью Елизаветы в "Марии Стюарт"*. Но изучением материалов я занимаюсь лишь до тех пор, пока не начинаю репетировать роль. Когда же начинаются репетиции, я опираюсь только на творение драматурга. Все, что я прочитала, помогает мне понять общую картину, разобраться в содержании роли и ощутить историческую ее основу. После этого я все прочитанное отбрасываю и ищу к роли ход эмоциональный, непосредственный. Если же все время смотреть в книги, то цельного образа не получится, выйдет мозаика. Г. H. Федотова всегда учила: надо все прочесть, что написано о роли, но самой надо идти только от автора и от роли.

*(А. В. Луначарский дал высокую оценку игре А. А. Яблочкиной, назвав Елизавету в ее исполнении "вершиной сценического искусства" и заметив, что было бы справедливее назвать спектакль: "Елизавета Тюдор". Ред.)

Создавая образ, я стремлюсь найти в нем главное, что составляет его внутренний мир, и никогда не прибегаю к каким-либо "штучкам". Это не значит, что я не признаю права за актером создавать блестящие характерные образы. Но острые находки, как бы они ни прельщали глаз, не могут быть самодовлеющими. На них не построишь образ, особенно если он является одним из главных в пьесе. Недопустимо, чтобы частности отвлекали зрителя от главной мысли пьесы, развития образа, от содержания произведения.

Дома пьесу я обычно читаю тихо или про себя, не тонируя; когда же читаю роль на первых репетициях, еще не зная ее, то только слегка тонирую, пробую, как она звучит, стараясь не "забалтывать" текст. Постепенно, овладевая ролью, начинаю прибавлять тон, а как только выучу на память, даю на репетиции полный тон и все время слушаю себя: какая интонация правильная, а какая фальшивая. Темперамент может захлестнуть актера. Репетируя полным тоном, я привыкаю владеть темпераментом, таким образом, у меня мало-помалу роль укладывается в известные формы, нужные для сцены.

Совсем неправы те, кто, старательно подчеркивая мою технику, считает, что я рассудочна в работе, что для меня главное - техника. Иногда под этими словами я различаю даже упрек в холодности. Думаю, что это неверно. Во-первых, я не чувствую за собой чрезмерного пристрастия к техничности, во-вторых, мне негде было получить школьные навыки к этому. Театральной школы я не кончала, специального курса актерского мастерства не проходила. Конечно, мне ненавистны на сцене небрежность, недоделки, неряшливость и непродуманная форма. Конечно, я тружусь над формой роли не меньше, чем над ее живой душой. Но не признаю я техники без внутреннего содержания, внешнего блеска без глубокого внутреннего волнения. Не признаю! В работе над ролью я иду исключительно от живого, эмоционального ощущения образа. Если у меня и есть какая-то своя, мне присущая техника, то она является результатом длительного опыта, моей любви к театру и большого количества разработанных ролей.

Мне кажется, что все разговоры о моих "отделанных" образах могут быть отнесены лишь к тем ролям, которые мне в прошлом, к сожалению, приходилось играть в третьесортных пьесах - ролях светских "ingenue" и "coquette", ибо они строились самими драматургами на внешней характерности, в них почти всегда отсутствовало какое-либо жизненное содержание, а иногда даже и смысл. Там действительно приходилось побеждать внешней четкостью, легкостью игры, изяществом жеста и прочее, прочее.

Меня называли актрисой высокой комедии, и я действительно люблю роли этого плана. Я с глубоким удовлетворением выступала в роли Марьи Антоновны в "Ревизоре" Гоголя и Анны Педж в "Виндзорских проказницах" Шекспира. Доставляла мне большую радость работа над комедиями Островского. Мамаева ("На всякого мудреца довольно простоты") была в числе любимых моих ролей, и я стремилась совершенствовать, углублять ее от одной постановки к другой (первая - в 1908 году, вторая - в 1930 году). Играла я графиню в "Женитьбе Фигаро", Наталью Дмитриевну в "Горе от ума" (позднее стала играть Хлёстову), Елену Кармину, а позднее ее мать в "Женитьбе Белугина", Атуеву в "Свадьбе Кречипского" Сухово-Кобылина, Чебоксарову в "Бешеных деньгах", Скутаревскую в "Скутаревском" Леонова, королеву в "Стакане воды", Мурзавецкую в "Волках и овцах" и Гурмыжскую в "Лесе", Горностаеву в "Любови Яровой". Но хотя сатирические роли не исчерпывают моего репертуара, в советской драма тургии на мою долю пришлись, за редким исключением, только сатирические персонажи. Так и получилось, что современному зрителю я знакома главным образом как актриса комедии и сатиры.

По своим данным я совсем не подходила для ролей с ярко выраженной бытовой, жанровой характерностью. Меня всегда тянуло к трагическим ролям. С первых же дней работы в театре я мечтала играть роли Ермоловой, под огромным воздействием таланта которой находилась. Не отец говорил мне: "Рано тебе еще играть трагедию! Когда будешь старше, сильнее, попытаешь силы, а теперь - надорвешься". Отец бывал доволен, когда меня занимали в водевилях. Меня же это огорчало. Однако я понимала, что, играя водевильные роли, получаю несомненную пользу: водевили являются очень хорошим материалом для сценических упражнений. Они помогают молодому актеру быстро переключаться из одного состояния в другое, внешне и внутренне "развязывают" актера. Думаю, что свое дело они сделали: участие в водевилях помогало мне освобождаться от свойственной еще с детства сдержанности и некоторого холодка.

Много позднее, когда Южин стоял во главе Малого театра, я обижалась, что мне не дают трагических ролей. На это Южин шутливо отвечал: "Посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, что трагедия - не ваша стихия. У вас она может быть лишь в глазах, а рот у вас - для комедии; ведь при улыбке углы рта у вас поднимаются кверху. А у всех трагических актрис - посмотрите на Ермолову, Дузе, - у них складки рта опущены вниз". И все-таки я всегда тянулась к трагическим ролям, ощущая в себе силы для их воплощения.

В начале своего артистического пути я не умела на сцене выявить себя полностью. Привитая с детства сдержанность и чувство постоянного контроля над собой - эти качества, столь ценные в быту, сильно мешали мне на подмостках. Бывало так: занимаюсь я ролью дома или, если на дворе лето, усядусь с тетрадкой в поле, в лесу - как хорошо идет дело! Я обретаю простой и верный тон, проникаю в чувства своих героинь и легко нахожу форму их выражения. Словом, чувствую себя прекрасно и испытываю творческую радость. Но стоило мне после этого перейти на сцену, как я вся сжималась и не могла передать всего того, чего добилась, работая одна, без свидетелей.

В молодости я много раз играла Марью Антоновну в гоголевском "Ревизоре", играла с Н. А. Никулиной, непревзойденной, по моему мнению, городничихой - я никогда не видела столь артистического воплощения таких черт, как беспредельная глупость и самовлюбленность. Когда же впоследствии самой довелось играть роль Анны Андреевны, избежать подражания Никулиной было очень трудно. Я очень любила игру Никулиной, в памяти звучали ее интонации, но не хотелось повторять ее, и я стремилась добиться исполнения, окрашенного собственным толкованием. Я понимала, что получится фальшь, если пойдешь по пути копирования чужого образа. Этот путь не свойствен мне, да и моя внешность, мое внутреннее "я" - совсем иные, чем у Никулиной. Роль казалась трудной еще и потому, что до нее я переиграла огромное число разных принцесс, королев, аристократок, важных дам, - переключиться на городничиху было делом нелегким. Но мало-помалу я начала чувствовать ее по языку: обороты речи, яркость их и подчеркнутость помогли "войти" в образ Анны Андреевны.

Работа над ролью началась в Финляндии. Уйду, бывало, в лес и репетирую там, отдавшись своему чувству. Как будто бы все хорошо! А приехала в Москву, пришла на репетицию в Малый театр, и стало совестно показывать то, что нашла. Я боялась, что актеры скажут: "Вот разошлась!" Постаралась себя приглушить. Тогда рецензенты написали, что я похожа не на городничиху, а на губернаторшу. Застенчивость долго не давала мне возможности развернуться в этой роли по-настоящему.

Когда же я играла городничиху с С. Л. Кузнецовым, всегда бурно темпераментным, свободным и широким, я смогла выявить то, что было мною раньше добыто, потому что он потянул меня за собой как партнер, помог мне избавиться от ложного стыда.

Мало-помалу исчезло чувство неловкости и я перестала стыдиться показывать эмоции своей героини так, как хочу, как это нужно, как этого требует автор. И все заговорили, что роль раскрылась правильно: теперь моя героиня была не "губернаторшей", а настоящей городничихой.

Моя индивидуальность раскрывалась наиболее полно в ролях драматических и трагедийных - это мое личное ощущение. Комедия, на мой взгляд, не может с такой силой, как драма и трагедия, мобилизовать чувство и темперамент актера. В дореволюционное время драма, трагедия помогали испытывать то, чего не могла дать жизнь, основанная на несправедливости и неравенстве людей. Героические роли давали мне возможность глубоко осознать и осмыслить гуманные идеи. Когда я играла высокую трагедию, то поднималась мыслью над мелочами быта нашего артистического мира. Я жила в эти часы особой, содержательной жизнью, я становилась другой, словно входила в иной мир - мир борьбы. Поэтому я и тянулась к ермоловским ролям, хотя никогда не могла мечтать сравниться с величайшей русской актрисой. Ермолова была моим идеалом, стремление к нему всегда будило во мне самое лучшее, помогало расти как художнику и человеку. Огромное счастье испытала я, когда получила признание великой Ермоловой: любимая актриса, перед которой я всю жизнь преклонялась, назвала меня "сестрой по духу". Эти слова написала Мария Николаевна на своем портрете, подаренном мне в 1926 году.

Многие роли я получила после Федотовой (Елизавету, Хлёстову, Звездинцеву, Василису Мелентьеву и другие), многие - после Ермоловой (Офелию, Корделию, Дездемону, Анну в "Ричарде III", Негину в "Талантах и поклонниках", Демурину в "Цене жизни", Реневу в "Светит, да не греет", донью Соль в "Эрнани", королеву Анну в "Стакане воды", цар цу Зейнаб в "Измене").

Легко представить себе мой страх, когда приходилось играть после Ермоловой ее роли. Помню, как я с двух репетиций при переполненном театре играла после нее Офелию. Во всех кулисах стоят товарищи, пришли актеры из Большого театра. Чувство такое, будто все пришли смотреть, "как будет проваливаться Яблочкина". После сцены сумасшествия Горев и Черневский тащат меня на вызовы на сцену. Я была уверена, что меня ошикают. Но зал встретил меня аплодисментами, и я ожила.

А когда я выступила впервые в роли королевы Анны в "Ричарде III", Мария Николаевна сидела в кулисе, следила за моей игрой и, одобрив ее в общем, сделала очень ценные замечания.

Большой след в моей творческой и жизненной биографии оставили сценические встречи с незабвенными и великими актерами: Ермоловой, Федотовой, Ленским, Южиным, Садовским. Как сейчас помню "Бешеные деньги" с Южиным, с Горевым, Ермоловой и Федотовой. Их талант превращал и пустые одноактные водевили в художественные творения. Стоит вспомнить "Горящие письма" Гнедича, когда там играл Горев. У нас с Горевым была сцена, в которой этот талантливейший человек в пустяке вдруг открывал бездну чувства и смысла.

В свободные вечера я шла в свой театр, садилась в кулису и записывала все, что интересовало меня в игре лучших артистов. Но не для слепого подражания. Я всегда помнила слова отца: при заимствовании схватишь скорее недостатки исполнения, чем достоинства. И, вспоминая правильное и глубокое толкование Федотовой или Ермоловой той или иной роли, я стремилась быть верной решению, но не приемам. Говорили, что в молодости я была похожа на Федотову. Возможно, что у меня и проскальзывали ее интонации, но это нельзя считать сознательным подражанием.

Старшие товарищи тоже не любили учить "с голоса", показывать, "натаскивать". Но помочь метким словом, хорошим советом никогда не отказывали. Помню, как я оказалась в затруднении, получив мужскую роль - Оберона в "Сне в летнюю ночь". Спектакль шел в Большом театре. Не зная, как избавиться от стесненности, которую вызывал во мне непривычный костюм, я обратилась к Н. М. Медведевой с просьбой посмотреть меня в спектакле и сделать указания. Она пришла на спектакль, а потом сделала такое заключение: "Не знаю, Санечка, как духи говорят. Одно знаю, что, играя мужчину, не семенят так ногами. Шагайте смело, по-мужски".

Не стала бы я говорить об этом эпизоде, если бы он не имел глубокого смысла: лучшие артисты Малого театра не признавали искусства, построенного не на жизненной основе. И в этом примере с Обероном Медведева без пышных слов и научных выводов указала мне на человеческую сторону сказочного персонажа.

От своих замечательных учителей я узнала, что такое дисциплина ансамбля, умение слушать партнера, у них я училась искусству грима и ношения костюма.

Ленский говорил: надо думать о гриме, о костюме, о внешнем оформлении образа лишь После того, как найден и прочувствован сам образ. Все элементы внешнего рисунка роли должны отвечать ее сущности. Меня отталкивает гротеск. Вообще все чересчур подчеркнутое на сцене не люблю. В гриме я признаю естественность, я иду от своего лица, даже в характерном гриме беру то, что могут дать черты моего собственного лица. Это я взяла из советов Ленского и Федотовой.

Когда я еще только начинала учиться у Г. Н. Федотовой, она говорила мне: "Как жаль вас гримировать, Санечка! Ваше лицо естественно меняется без грима: то бледнеет, то краснеет, то пятнами пойдет... Это сама жизнь, это помогает общему впечатлению. И глаза у вас то потухают, то искрятся". Об этом же говорил и А. П. Ленский. Он не любил, когда актеры сильно мазали гримом лицо. Положишь, бывало чересчур много синевы под глазами, он скажет: "Что это за мертвец?"

Считают трудным гримировать женское лицо, а я всегда гримировалась сама, за исключением тех случаев, когда требовались особенно характерные гримы. Сначала я это делала плохо, но мало-помалу изучила все особенности своего лица и научилась, если нужно по роли, его изменять.