Глава 12. Театр без Блока, Андреевой, Горького и Лаврентьева. Н. Ф. Монахов. "Рюи-Блаз" Гюго. Новая экономическая политика и театр. Наше обращение к общественности. Самоокупаемость и слабые сборы. "Юлий Цезарь" выручает театр. К. П. Хохлов. Третья годовщина театра. Первый спектакль современного репертуара

Стук земли о крышку гроба Блока - последний звук, связывавший нас с ним, а могильный холм с крестом на Смоленском кладбище стал последним зрительным впечатлением. Не было больше Блока среди нас, несколько ранее уехали за границу Горький и Андреева, а Гришин и Лаврентьев эмигрировали,- кто же теперь будет помогать, выручать и защищать нас? Николай Федорович Монахов, наш старый товарищ, целиком разделявший наше методологическое кредо, всегда служил для нас примером своим отношением к труду, потому, естественно, мы просили утвердить его нашим директором.

Еще до отъезда на работу заведующей Художественно-промышленным отделом советского торгпредства в Берлине М. Ф. Андреева получила для нашего театра подписанное А. В. Луначарским постановление о предоставлении автономии в художественном и хозяйственном самоуправлении Большому драматическому театру. Опыта руководителя у Монахова не было, но человек он был волевой, твердый и имел кроме того счастливое свойство доверять людям, коих знал хорошо, и потому в вопросах хозяйственных рядом с ним всегда бывал Т. И. Бережной. Сложные и ответственные дела постановочных цехов были в опытных руках принципиального и человечного председателя месткома В. П. Старостина, в несколько трудных для Николая Федоровича юридически-правовых вопросах помогал ему "подкованный" в этом плане Егор Музалевский. Ну, а во всех шероховатостях стремительно развивающейся творческой жизни, стоило ему только многозначительно буркнуть: "За мной, братва!", и Музалевский, Софронов, Голубинский и я шли в его кабинет, чтобы сообща решить ту или иную "алгебраическую" задачу, стоявшую перед театром. Так в горячих спорах на полке парилки бани Дома ученых в очередной банный вечер Монахов вызвал нас на откровенный обмен мнений о том, кому же доверить пост главного режиссера, и, хлещась вениками в духовитых испарениях стен вишневого дерева, мы пришли к выводу, что самым реальным кандидатом может быть Николай Васильевич Петров, соученик Лаврентьева по школе МХТ, ставящий сейчас у нас "Рюи-Блаза".

Николай Васильевич принял должность, по-дружески предупредив, что не сможет бросить руководства организованным им театром Вольной Комедии.

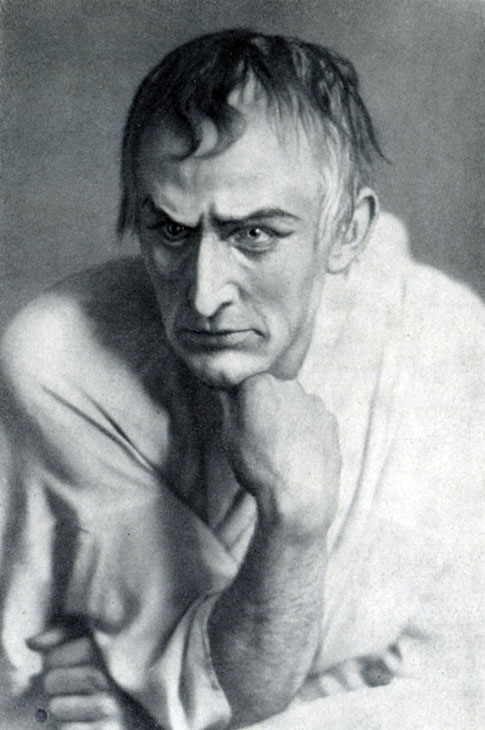

Репетировали азартно, подстегиваемые стремлением сдать экзамен на самостоятельную жизнь. Запоздал лечившийся в Старой Руссе В. В. Максимов - репетировать Рюи-Блаза стал молодой актер Б. А. Болконский, чудесно сыгравший в "Венецианском купце" Лоренцо, обладавший необычайно легкой возбудимостью, красивым голосом и пластичный. Очень интересны и полезны для нас стали репетиции, в которых принимал участие новый для нас актер - Константин Павлович Хохлов, мхатовец, игравший в "Живом трупе" в очередь с В. И. Качаловым Каренина и Лунума в "У жизни в лапах" К. Гамсуна, а в Первой студии - графа Орсино. У нас он репетировал в очередь с Музалевским Саллюстия де Базана - в его приемах было что-то оригинальное, хотя и строго соответствовало законам системы, но как-то на свой лад, смело и убедительно, а порой просто неожиданно. Было и мефистофельское, и тут же рядом такое человеческое, что становились понятны причины, толкающие этого страстного гранда на все злодейства. Музалевский правильно поступил, пойдя своим путем, но влияние изящной формы хохловской лепки образа сказалось очень положительно на более мрачном Саллюстии.

Иронический склад дарования Н. В. Петрова несколько сковывал его в сценах патетико-романтических, свойственных Гюго, но зато в комедийных он, что называется, вырывался на простор. Я встретил у Николая Васильевича полную поддержку в моей трактовке роли дон Гуритана - гиперболизация страстей влюбленного в королеву старого гидальго. Нельзя не рассказать и о накладке, грозившей нарушить художественную целостность спектакля, когда эта преувеличенность страстей Гуритана как раз усилила яркость сцены. Дело было так. Костюмы в "Рюи-Блазе" по эскизам В. А. Щуко - мольеровские, у них поверх бархатных панталон надеваются более короткие юбочки того же материала. И вот как-то на спектакле в горячей сцене объяснения ревнивого Гуритана с Рюи-Блазом я уловил ужас в глазах Максимова, устремленных на мои панталоны, и одновременно почувствовал, как с меня что-то сползает - панталоны или юбочка. Страстность вызова на дуэль Гуританом доходит до апогея, а трезвая мысль напоминает, что панталоны на подтяжках - значит, оборвался крючок на юбочке. В азарте страстей я выпрыгиваю из сползшей уже на пол юбочки и начинаю бешено топтать ее, выплескивая текст вызова на дуэль. Так как панталоны оставались на положенном им месте, разрядка напряжения в зрительном зале проявилась в таком хохоте, что Максимов - Рюи-Блаз мог с облегчением присоединиться к этой реакции.

Роль Цезаря де Базана считается одной из лучших ролей комедийной классики, и мы не могли понять, почему она не прозвучала у Монахова в полную силу. Лишь внимательно просмотрев несколько раз его сцены, мы поняли причину "бедности" его образа. Ему не удалось овладеть сверхзадачей роли - романтичной одержимостью человека, навсегда порвавшего со знатностью и богатством ради вольной жизни среди бродяг вне закона:

Я в этом мире - книга без названия, Игрушка, потерявшая свой звон, Спектакля позабытого афиша...

Монахов сам не был удовлетворен своей работой и с легкостью уступил ее Хохлову.

Что такое нэп - новая экономическая политика, мы теоретически понимали в общих чертах, но как это отразится на задачах театра и что новое мы должны будем внести в нашу работу, было еще не ясно даже нашему "политику-эконому" Музалевскому. Конкретно же мы видели, что сборы в театрах стали падать - все меньше и меньше становилось спектаклей, мы лишились красноармейского пайка, а получив автономию, мы в то же время лишились дотации, которая сохранилась только для академических театров.

Мы перешли на марочную систему оплаты труда, а отсюда докатились и до драматического решения - сокращения штатов. Никогда не думалось нам, что так трудно будет отобрать кандидатов на сокращение. К примеру, из шестидесяти артистов оркестра нам приходилось оставить только двадцать пять. Две ночи мы - месткомовцы с выбранными представителями музыкантов - бесконечно перетасовывали кандидатов, и приходилось иной раз отказываться от профессора Консерватории, чтобы оставить оркестранта, работающего только у нас. Нелегко было и с другими цехами. И после таких мучительных бдений мы с Егором, усталые и голодные, вспоминая лазурные времена мечтаний наших о "Розе и кресте" Блока, когда нам уже казалось, что романтизм - вот он, совсем в наших руках, видели теперь, что нам предстоит трудный путь через грубый реализм сегодняшних дней.

Неожиданно легко и даже в первые дни весело прошел наш призыв к актерам, свободным в данном спектакле, помогать оставшейся группе рабочих в перестановке декораций. И все-таки, несмотря на все эти меры, материальные обстоятельства непрерывно подстегивали нас выпускать чаще новые спектакли: после премьеры "Рюи-Блаза", 15 октября, мы на следующий же день вгрызлись в подготовленные Александром Бенуа "Жеманницы" и "Лекарь поневоле" Мольера.

Словом "вгрызлись" мне хотелось определить то чувство, что спасало нас от отчаяния, которое готово было овладеть нами в то трудное время,- злость. Да, злость помогала нам не замечать голода, засыпать в нетопленной комнате, к третьей уже репетиции знать текст, вечерами на сцене действовать с такой страстью, чтобы в зрительном зале не оставалось равнодушных. Чтобы привлечь внимание к зыбкости нашей судьбы, мы решили опубликовать в форме ответов нашего директора Монахова в нашей петроградской печати то, что волновало нас в переходный период от военного коммунизма к нэпу, а наш "златоуст" Егор Музалевский оформил это в статью. Газетную вырезку с его факсимиле я сохранил до сих пор.

Вот ее основные мысли: "Вы спрашиваете, на чем основана в настоящее время твердость нашего театра в его направлении и в смысле спаянности коллектива? Чтобы ответить на это, нужно вернуться к концу 1918 года и припомнить настроения, преобладавшие в те времена в актерских массах. Существовало две линии поведения: у одной группы халтурное, в погоне за пайком, у другой же, незначительно меньшей группы утопистов преобладало желание спокойной, серьезной, большой работы, добиться которой мешала осложняющаяся жизнь страны. Возникла потребность в трагедии, в романтической драме и в высокой комедии. Вечная красота, общечеловеческая художественная правда вековых образов мирового репертуара, несомненно, должны были вдохновить группу актеров от больших имен до малых, впервые подошедших к нему. Первый робкий опыт вылился в прекрасную постановку "Дон Карлос" Шиллера. Спектакль этот угомонил скептиков и еще больше воодушевил утопистов. Руководители театра задались целью воспитать свой кадр актеров, могущих впоследствии нести репертуар театра, и потому молодым утопистам было уделено громадное внимание. Работа велась очень осторожно, и настойчиво внушалась мысль, что тот прекрасный, "большой" настоящий театр, который еще впереди,- театр ваш, и вы, молодые силы, должны его создать. Рядом с этим старшие товарищи по труппе своим отношением к делу, умением работать, своей дисциплиной будили волю к творчеству в молодых силах и воодушевляли их товарищеской готовностью разделить с ними все трудности работы. Вот каким образом в театре организовалось ядро работников, спаянное любовью к большому репертуару и проникнутое полной верой в то, что из этого "большого" репертуара должен вырасти настоящий "большой театр". В результате получился вполне работоспособный коллектив, в котором лозунг "все за одного и один за всех" - не явился пустым звуком.

Главная же сила театра - в юности его духа! У нас никто еще не поставил точки в своей работе, никто не перестал любить своей работы, своего искусства, и эта юность и любовь побуждают к большим дерзаниям в смысле выявления великой красоты и великой художественной правды в формах столь же великой простоты. Новая экономическая политика, пустившая театр на "волю волн", в целях извлечения возможно большего количества денежных знаков из театрального потребителя, позволяет удовлетворять грубые вкусы "публики", разрешая халтурную пошлятину и тем самым отвлекая эти денежные знаки от театра настоящего. Убежденный во временности этой безалаберщины и в том, что найдутся же наконец настоящие руководители театральной политики, Госбодрат живет, работает, верит в свое будущее и ждет, когда же такая мощная организация, как Сорабис, заставит кого следует ответить на следующие вопросы: 1) Нужен ли сейчас при новой экономической политике настоящий театр? 2) Если нужен, то как объяснить какое-то пренебрежительное отношение государства к театру, ибо последнее, обещая минимальные средства на бумаге, фактически ничего не дает, а берет? 3) Должны ли мы твердо стоять на избранном нами пути и терпеливо ждать поддержки от государства, или свернуть на торную дорогу "халтуры" во имя новой экономической политики? Хочется верить, что в стране, где в данный момент вызывается к жизни все творческое, рубить тот сук, на котором сидит просвещение масс, не приходится. Да и трехлетняя работа Госбодрата в условиях междуведомственных "затруднений" не убила в коллективе любви к делу и не лишила веры в то, что мы "можем". Есть еще порох в пороховницах!"

Естественно, что по условиям того времени не только отдельные организации должны были отстаивать неприкосновенность своего творческого лица, но, главным образом, обязан был спасать искусство от всяческого падения, театр от спекуляции, а спаянные организмы от разложения Сорабис. А может быть, и это утопия? Руководивший Политпросветом, в ведении которого был наш театр, Кузьмин, педагог по профессии, а в гражданскую войну командовавший Северным фронтом, реагировал на нашу декларацию по-военному, прислав нам решение о ликвидации нашего театра с указанием срока сдачи имущества. Мы совещались недолго и ответили, что не подчинимся такому приказу и будем бороться за свое существование, а приемочную комиссию не пропустим в театр. Очевидно, успокоившись, Кузьмин вступил в переговоры с Монаховым, и отношения с Политпросветом наладились, но жить и работать не стало легче: мольеровский спектакль сборы делал слабые, "Земля" В. Брюсова, поставленная Н. В. Петровым, тоже не переполняла нашу кассу.

Но мы не хотели сдаваться и следовать примеру соседа - пробавляться легким репертуаром, на который так падок обыватель, и, сцепив зубы, пошли ва-банк.

Хороший актер К. П. Хохлов очень интересно рассказывал нам - фокстерьерам - о планах постановки шекспировского "Юлия Цезаря". Он заразил нас этой идеей, и мы все в той же бане насели на распаренного Монахова, соблазнив его возможностью близкого соучастия нашего мэтра Александра Бенуа, сын которого Кока уже одержим "Цезарем" и, зарывшись в материалы, написал кучу этюдов, а самостоятельную работу - "сами же вы, Николай Федорович, все собирались подобрать для него - он давно уже заслужил ее!" Покряхтел, покряхтел наш "старик" и решил рискнуть. Римских костюмов для массовок осталось в избытке после "Разрушителя Иерусалима", холст для задников и лес для станков запасливый Бережной сумел сохранить в достаточном количестве.

Работа закипела и на сцене, и в цехах, причем производственных собраний в те времена еще не проводилось, а просто между делом разъясняли мы на примерках портнихам, на сцене рабочим и осветителям причины нашей уверенности в материальном успехе "Цезаря", который даст возможность поднять весомость нашей марки до ста процентов ставки (а в те дни мы получали только 14-20 процентов). Юлия Цезаря репетировал Монахов, дублировал его Голубинский, Брута - Музалевский, Кассия - я, Марка Антония - Максимов и Хохлов, Каску - Софронов, Порцию, жену Брута - Скрябина. Хохлов предложил нам интересную по тому времени и очень глубокую партитуру человеческих характеров в борьбе за свободную республику. Идея долга во всей своей чистоте владеет Брутом. Мораль заставила Брута в борьбе друга его Цезаря с Помпеем, убившего в свое время отца Брута, принять сторону Помпея, ибо дело его было правильным. Страстно ненавидевший Цезаря Кассий, организовав заговор против него, никогда не решался пойти против моральной чистоты своего друга Брута и склонялся перед ним, поступившись своими жестокими, но трезвыми правилами ведения борьбы с Марком Антонием и Октавием.

Для Музалевского в поисках сверхзадачи образа Брута многое дало наше близкое двухлетнее общение с А. Блоком, ну, а мы - партнеры его - все свои действия строили, подчиняя их обогащению этого образца человеческого. Недаром Шекспир словами политического пройдохи Марка Антония сказал:

Прекрасна была жизнь Брута; в нем стихии Так соединились, что природа может, Восстав, сказать пред целым миром: это - Был человек.

Репетиции с Константином Павловичем принесли нам много и радостей и огорчений. Постепенно мы разобрались, что нам надо делать, и даже смогли прикидывать, как это нужно делать. Наконец, нам уже стало казаться, что все внутренние ходы действия сценических героев были нашими, но стихотворный текст невольно порой сталкивал на торную дорожку представленчества. Вскоре после премьеры - помню, это было наутро после пасхальной ночи - мы с Егором явились прямо на утренник "Юлия Цезаря". Быстро растерев все тело намоченным холодной водой полотенцем, мы, трясясь, с отвратительным вкусом во рту и отчаянием в душе пошли "пахать" Шекспира, сил было мало, на сердце - пустота. Но неожиданно с первых же слов нашего диалога мы услышали друг друга в совсем новом, "освобожденном" качестве. Как дым, рассеялась задуманная трагичность произносимого текста, слова, рождаемые мыслью, звучали естественно, органично. Уже ощутив сладкий восторг освобождения чистой мысли, ее силу и возможности, мы, придя к последней и самой насыщенной сцене в палатке, вели ее тихо, на паузах, без аффектации, думая только о том большом, что всегда нас - республиканцев объединяло. Вспышка гнева от взаимного непонимания не проявлялась внешней разрядкой, а происходила где-то глубоко внутри, и потому то безмолвие, что возникало после этой вспышки, звучало страшнее трагических воплей.

"Юлий Цезарь" оправдал наши ожидания - сплошные аншлаги непривычно висели ежедневно над окошечком билетной кассы, а энтузиаст театра врач-горловик Эрбштейн еще на генеральной, радостно потирая руки, шутливо заявлял: "Предлагал Бережному продать мне три спектакля по номиналу, а он не дал мне заработать к празднику!"

Ранней весной 1922 года, накануне первомайских дней (20 апреля), когда люди еще не отвыкли от праздования пасхи, петроградцы увидели на нашей сцене мартовскую весну Италии - солнцем залитые улицы Рима, портики патрициев, центральную площадь столицы мира - Форум, Капитолий. Запахи весны на улицах Петрограда как бы в концентрированном качестве исходили от яркой, впечатляющей и, главное, темпераментной живописи Бенуа - сына и отца, с великолепным мастерством освещенных нашим Николаем Петровичем Бойцовым.

И получилось так: каковы бы ни были впечатления зрителей нашего спектакля, слово "праздник" возникло у всех! Праздник Шекспира на театре, праздник художников, постановщика, актеров и всех, делавших этот спектакль. Аншлаги на неделю вперед дали возможность выплатить сто процентов ставок, впервые за несколько месяцев - это подкрепило нашу праздничность и материально.

Пресса о "Юлии Цезаре" была солидная, доброжелательная и длительная,- теперь уже перестали писать о нашем театре снисходительно, "похлопывая по плечу". Академик Гнедич всерьез, благожелательно разобрал нашу работу, один крупный искусствовед писал: "В постановке пьесы ближайшее участие принимал А. Н. Бенуа. Отсюда понятно, что антураж Цезаря не играет по режиссерской записной книжке, а подчиняется большому художественному замыслу. Среди афиши мы не нашли ни одного "заслуженного" имени, но право же полнейшего внимания заслуживают... (тут перечислялись мы - исполнители главных ролей. - Г. М.). У всех понимание типа, темперамент и, главное,- работа, работа. Она видна из каждого движения почти всего состава. Ясно, что побились над пьесою немало. А в эпоху халтуры это, ей-богу, самопожертвование. В общем, прекрасный спектакль. Желательно, чтобы, хотя в порядке "трудовой дисциплины", на "Цезаре" перебывали соседи с площади Островского. Полезно для них и для нас". Ведущий петроградский критик того времени Евг. Кузнецов писал: "Если Большой драматический театр не имеет столько талантливых актеров, как Александринский, то такой ансамбль он имеет. И если об актерском искусстве Александринского театра невозможно составить какое-либо представление, настолько здесь все разно и по-разному, то ансамбль Большого драматического театра четок и устойчив. Язык у всех общий. Трудно понять, чем руководствуется Александрийский театр в выборе своего репертуара. В чем мерило? Где принцип? Мне случайно вспомнилось чье-то не бездарное двустишие:

Наш принцип? Наш принцип: цип-цип-цип, цип-цип-цип!

Большой драматический театр ставит только классические трагедии и комедии и пьесы, близкие им по духу. Никаких сборных спектаклей, для каждого все делается заново. Хозяин каждого спектакля - художник. В дни гастрономических театров, когда пошатнулось все, он упорно продолжает работать. Это был первый театр в ряду открытых государством после Октябрьской революции. Сейчас это единственный уцелевший. Умерли театры с преобладанием комического жанра, а театр трагедии уцелел. Ведь не классики же его спасли! В чем же дело?"

Известный театральный критик Эдуард Старк ("Зигфрид") напечатал в газете "Жизнь искусства" статью в форме диалога со скептиком. Он высказал много красивых и "длинных" слов в адрес нашего театра. "Театр воплощенной мечты" - назвал он эту статью. Доказывая скептику на примере наших спектаклей возможность существования театра вечной красоты, он писал: "Одного репертуара еще мало. Можно завести у себя замечательный репертуар и все же не суметь с ним справиться. Меня радует, что в этом театре достигнуто равновесие между силами, творящими спектакль, что режиссеру, художнику, бутафору, актеру, всем им отведено свое место, что фантазии режиссера, живописца не заслоняют собою Шекспира или Гюго, что мысль поэта не путается здесь в складках роскошных драпировок или в лабиринте умопомрачительной бутафории, как это бывает у некоторых "новаторов".

Ну, а дальше он щедро обласкал нас - актеров. Заканчивая беседу, на реплику скептика, что-де стекло-то, через которое рассматривает автор театр,- увеличительное!- он отвечает: "То есть оно создает некоторую иллюзию? Вы это хотите сказать? Ну и отлично! Потому что опять же только с иллюзиями прекрасна жизнь!"

Внутри труппы мы выделили работу Хохлова с его умной парадоксальностью речи на форуме и пленительной выразительностью пластики, да и внешностью он полностью соответствовал античной статуе в ватиканском музее. Какова же была атмосфера на сцене, говорит такой факт: на премьере после первого акта к уборной Монахова продвигались по сцене какие-то по виду академики, и когда увидели они, что перетаскивают станки и меняют задники сенаторы да римские воины, то замерли в вопросе - что это значит? Когда же им объяснили, что у театра нет средств для полного штата рабочих сцены, растерянные академики на цыпочках обошли трудящихся сенаторов. А перед сценой палатки, самой для нас с Егором трудной, товарищи сердито требовали, чтобы мы шли "собраться" для сцены, а они обойдутся и без нас как-нибудь.

Третью годовщину, несмотря на тяжкое положение театра, мы отпраздновали торжественно и даже помпезно, сделав большой сбор по повышенным ценам, хотя никакой афиши не выпускали. Это происходило не как обычно, а в выходной день, 20 февраля вечером, днем же мы отрепетировали номера с оркестром, чтобы ошеломить неожиданностями нашего зрителя, падкого на такие актерские капустники, а наши имели добрую славу, и потому билеты были буквально расхватаны, несмотря на высокие расценки. Когда готовили программу, сочиняли, придумывали шутки-лацци и репетировали, нам казалось вначале, что ничего не получится веселого, но молодость и оптимизм взяли верх, и, заражая весельем друг друга, мы насочиняли так обильно, что пришлось отбирать, что похлеще и острее. Сам собой сложился штаб: С. Д. Масловская и я, конечно, обо всем консультировались с Монаховым. Название - девиз капустника: "Кабаре серьезных людей", хозяином вечера должен быть Монахов, мы - его подручные. Задача наша была и сложна и проста - поддерживать в зале чинное поведение с помощью английского языка: положение хозяев обязывало нас отвечать на все вопросы зрителей сразу, не задумываясь, а в случае затруднения вылезать на "чистом английском языке", не понимаемом зрителями и, конечно, нами! На этот раз мы даже выпустили специальный номер газеты-журнала "Серьезных людей", где была и передовая (Монахова). Она начиналась так: "Всякий журнал должен иметь передовую статью. Но "серьезные люди" по своей скромности считают себя передовыми людьми, а потому наш журнал может смело обойтись без передовой статьи, ибо всякая статья, заметка, строчка, слово, знак препинания нашего журнала - выражение мыслей передовых людей, а потому нечего делить статьи на передовые и непередовые. Не засоряя мозги читателя ненужным многословием, приступаем к существенному. 15 февраля 1919 года открылся Больдрамте под сочувственные вздохи истинных почитателей искусства, заранее хоронивших малое дитя. Как прошла жизнь этого мальчишки, которому пошел уже четвертый год, говорить не стоит. Это была вообще жизнь ребенка его возраста, т.е. комбинация из мамок, пеленок, детских докторов, тетей и дядей, смотревших на мальчишку с удивлением: "как это ты ухитрился выжить в такое время?" Иногда он получал от этих тетей и дядей и подзатыльники, но тем не менее он жив, растет и довольно серьезно говорит: "Я большой". В заранее написанной рецензии я писал, между прочим: "Какому паралитику пришла мысль в голову оскорбить гений Пушкина, написав безалабернейшую с гнуснейшей музыкой оперу "Владимир Ленский"? Обидно, больно до слез за талантливых молодых актеров Монахова и Максимова, затративших свои незаурядные вокальные средства бог знает на что. Хотя, нужно отдать справедливость, Монахов и тут сумел блеснуть редким ре ин фолио и хроматической гаммой. Что касается балетного отделения вечера, то тут дело обстояло еще печальнее. Таких балерин, как Мичурин и Шадурский, а таких кавалеров, как Масловская и Лежен, на пушечный выстрел нельзя подпускать к балету; отсутствие пластики, слабость пируэта, сухость третьей позиции и полная бездарность стального носка. Не понимаем, что смотрит Губздравотдел. Комаровская и Максимов делали в "Вальсе смерти" напрасные потуги разогнать удручающее впечатление, оставленное классическим балетом. Но больше всех нас огорчали: Каратыгина, Монахов, академик Щуко и академик Александр Бенуа! Неужели это тот Бенуа, на которого смотрят Европа, Америка и Австралия, тот, о котором пишут статьи, книги и монографии, тот, которым гордится русское искусство. Боже, куда мы идем?! Вольф-Израэль, Софронов, Голубинский, Болконский и другие добросовестно похоронили остальную часть программы. Как хочется после этого крикнуть: "Товарищи, зорко смотрите за выполнением норм охраны труда!" В общем же, бросая последние ретроспективные взгляды на все кабаре, можем сказать: было на редкость мило, непринужденно и весело".

Из оригинальных, изобретенных нами номеров привлек внимание публики Софронов - "рыжий" с дрессированным пуделем Джеком (Е. А. Кравченко - зав. пошивочной мастерской, живший в театре). Мы объявили этот номер, и пока "рыжий" кокетливыми реверансами приветствовал зал, Джек смылся за кулисы, а дальше Софронов взволнованно разыскивал Джека и в зрительном зале и на сцене, вмешиваясь в программу и вызывая смех своей незадачливостью. Когда надоевшего всем Софронова зарядили в большую пушку и после торжественной паузы выстрелили (он успел за это время через трюм и по лестнице перебежать на балкон бельэтажа), то на балконе раздались радостные вопли Софронова и... Джека (заранее его поджидавшего). Самым ярким, необычным и мощным номером был, конечно, "Симфонический оркестр. 250 человек. Лектор-переводчик Софронов. Дирижер - сэр Денди Шокинг (Монахов)". Весь наш оркестр, усиленный разовиками, посажен был на втором плане, среди них спиной к зрителям сидел "на всякий случай" наш дирижер Фурман, а весь первый план - первых скрипок, альтов и вторых скрипок занимали мы, "солисты", гребеночники, туфельники, баночники и т. п. Был, к примеру, солист на огромном, старинном амбарном замке (при запирании замок издавал громкие и красивые многотональные звуки). Коханский четко отбивал чечетку шлепанцами по лысине впереди сидящего солиста. И еще много "штучек" в таком же роде. У меня было минутное соло кошачьего мяуканья и шипения. Симфония "1812 год" Чайковского всерьез игралась оркестром, и вся труппа, бухгалтерия, капельдинеры, свободные работники цехов самозабвенно, на гребешках с тонкой бумажкой точно аккомпанировали оркестру для всех соло. Дирижером было найдено тактичное место в паузе, а Монахов оказался настолько музыкальным, что оркестранты полностью доверились его палочке (точнее палочкам, ибо загримированный под Никита Монахов потратил на симфонию штук пятнадцать палочек - таков оказался его темперамент!)

'Двенадцатая ночь' В. Шекспира. Г. М. Мичурин - Эгчик

A. М. Горький, М. Ф. Андреева и Г. Уэллс. 1920

Группа участников сезона в Петрозаводске (1920). Слева направо: Г. М. Мичурин, Ю. А. Шапорин, B. М. Азанчеев, Е. К. Кафафова, Н. Ф. Лежен, Г. В. Музалевский

'Юлий Цезарь' В. Шекспира. Г. М. Мичурин - Кассий

А. Н. Лаврентьев

Н. В. Петров

'Грелка' А. Мельяка и Л. Галеви. Г. М. Мичурин - Мюзардьер

'Заговор императрицы' А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева. Г. М. Мичурин - Протопопов

Группа актеров БДТ. (1924). Слева направо В. Я. Софронов, Н. Ф. Монахов, Г. М. Мичурин, К. А. Каратыгина, М. И. Копейщикова, Г. В. Музалевский

Балерина Л. А. Иванова

На репетиции спектакля 'Вступление'. Слева Ю. П. Герман и В. Э. Мейерхольд

Перед началом исполнения английские реплики Денди Шокинга зрителям и оркестру перевел дряхлый современник композитора, лектор Софронов. По окончании представления наша работа еще продолжалась,- нам надлежало быстро переодеться в самые пышные костюмы нашего гардероба, и через пятнадцать минут (за это время кресла в партере по секциям были перевернуты вместе с полом, чтобы партер превратился в гладкую площадку для танцев) под звуки полонеза Огинского занавес поднялся, и вся пышно разодетая труппа попарно по широкой лестнице спустилась в зал, чтобы среди аплодирующей массы зрителей проследовать далее по большой лестнице вверх в фойе бельэтажа. Там встретили нас звуки вальса, и мы открыли бал для всех желающих.

Доход от этого вечера позволил нам дотянуть до "Цезаря", а тот аншлагами дал возможность с полноценной ставкой закончить сезон и даже выплатить отпускные, правда, только за один месяц, а отдыхать должен был театр два. Отдохнув две недели, мы принялись энергично репетировать легкий (по оформлению) репертуар для выездных спектаклей в театрах Павловска, Таврического сада, в "Аквариуме" и два раза в неделю в собственном помещении, а по субботам и воскресеньям шли параллельные спектакли. Заняты все были плотно, некоторые из нас поневоле становились режиссерами, а Хохлов в этом новом для себя деле здорово набил руку, совершенствуясь все больше и разнообразнее. Суфлер полагался только на две репетиции, а дальше - изволь знать текст наизусть; что это за темп работы был, если на долю большинства мужчин приходилось "на круг" по две роли в неделю, нетрудно представить. Но мы знали, что покоя нам не будет, когда брались за это дело, и даже радовались стремительному бегу роли за ролью и подаркам фантазии, подталкиваемой этим темпом.

Играли: "У жизни в лапах" Гамсуна, "Мезальянс" Шоу, "Современный брак" Пинеро, "Необыкновенный человек" Бара, "Две утки" Т. Бернара, "Продавщица шампанского", "Маленькая девочка с большим характером" и другие комедии.

На этих спектаклях опробовали мы многих окончивших драматические школы актеров. Забавный случай произошел на экзаменационном спектакле александринской школы. Товарищи послали меня посмотреть Карякину и Кровицкого. В антракте я задержался около дверей в зал, так как выход загородили две мощные фигуры: педагог курса В. Н. Давыдов и великан Шаляпин. Товарищи стали меня подзадоривать,- пользуясь случаем, померяться ростом с Федором Ивановичем. Встав плотно спиной к спине Шаляпина, я повернул голову и... встретился с удивленным взглядом его, сверху вниз смотрящего на меня. Когда товарищи меня уверяли, что мы тютелька в тютельку одного роста, я не мог этому поверить и спорил с ними: уж очень пронзил меня этот взгляд именно сверху вниз, как мне показалось.

А Карякину и Кровицкого мы позвали играть среди нас сначала в "Маленькой девочке с большим характером" - их выпускном спектакле, а потом продолжить и в других работах. Леночку Карякину вскоре соблазнила работа в Александринском театре, а Левушка Кровицкий надолго остался с нами, органично влившись в наш ансамбль.

Максимов по закрытии сезона договорился о творческом отпуске для участия в "Дон Карлосе" театра Корша в Москве и на большой срок отошел от нас, Монахов же, по согласованию со всеми нами, "подкармливался" в оперетте. На вторую половину лета он поселился в Детском Селе на даче, куда однажды, посмотрев нашу "Богему" в Павловске, повез в гости всех нас. Нас ждала белая ночь чревоугодия и веселья.

Единственный случай участия Монахова в "Слуге двух господ" в "Аквариуме" был на гастрольных условиях с выполнением нами его обычных материальных требований: хозяин "Аквариума" Александров ставил условием гарантии ряда наших спектаклей обязательное участие хотя бы один раз Монахова. Монахов знал, что сумма, которую Бережной передал ему перед вторым актом, почти целиком была гонораром за весь спектакль, но не знал он того, что деньги эти мы наскребли в долг, а с хозяйчика "аквариумского" выжимать заработанные червонцы было трудно и постыдно. Когда, помню, накопился за ним большой долг, Бережной потребовал, чтобы мы, как месткомовцы, пошли с ним после очередного спектакля к Александрову и ультимативно потребовали расчета. И вот мы - Музалевский, я и примкнувший к нам Софронов, никогда не бывший в месткоме, но крепко чувствовавший локоть друга, все четверо с велосипедами, позволявшими нам не страшиться огромных питерских пространств, когда замирают трамваи, пошли к эксплуататору и насели на него. Особенно крепко бил его четкой логикой советских законов Егор. В конце концов договорились, что первые же доходы от сегодняшнего ресторана пойдут в нашу пользу.

Хитрый деляга полагал, что мы придем за деньгами после трех часов ночи, когда закрывался ресторан, но не знал он про наши "самокаты", да и изворотливость Бережного не была ему еще ведома. А тот усадил нас за стол, заказал плотный ужин и небольшой графин водки, предупредив, что больше водки не будет: мы здесь для дела такого, что голова и нервы должны быть в норме. Дальше пошли манипуляции в стиле знаменитого Боско-Тимбер - так нежно мы величали Бережного, когда он проявлял класс работы. Он вынул блокнот, деловито раскрыл его и, внимательно всмотревшись в сервировку соседнего столика, справившись в меню, сделал расчет и записал в блокнот - надо, мол, знать приблизительную сумму доходов ресторана, чтобы предъявить Александрову записи счетов всех столиков. (Когда имеешь дело с таким жуком, как он, надо бить его его же оружием!) Забавнее всего, что в результате Александров пришел в восторг, сразу же рассчитался и даже не позволил официанту получать за наш столик.

Монахову ни один из нас никогда не напоминал о случае со "Слугой", для себя мы объяснили его поведение, но оправдать не могли и не хотели. Даже Софронов, еще недавно много споривший с нами актер, на собственной шкуре познавший "диалектику" материальных взаимоотношений работающего и нанимателя, согласился с нами.

Понимая, что переживаемое страной бурное время требует своего отражения в театре, а драматургия наша еще молчит, Хохлов обратил внимание на пьесу "Газ" немецкого экспрессиониста Георга Кайзера. Нас всех увлекла тема борьбы с капиталистической эксплуатацией. В тумане авторских выводов мы не рассмотрели анархических тенденций. Свежесть формы пьесы, современность людей, которых нам надлежало изображать, воодушевили нас.

Переходу нашему на рельсы современности помогла "обкатка" найденных нами приемов системы на многочисленных образах современных пьес летнего репертуара. Художником на этот урбанистический спектакль Хохлов привлек нашего общего друга, так великолепно оформившего отдельную книжку "Двенадцати" А. Блока, Юрия Павловича Анненкова, талантливейшего рисовальщика-акварелиста, интересного человека, всегда полного неожиданностей.

Роста он был невысокого, даже малого, но иногда, например танцуя только что начинавший входить в моду фокстрот, он казался даже высоким. Работал он стремительно, непринужденно и весело, хотя сложные конструктивные сооружения требовали специальных технических знаний. Успех у девушек он имел сокрушительный, но это не мешало чудесной атмосфере, царившей в его семье. Его жена Леночка, теща и сестра жены по-детски радовались любому количеству гостей - "чем больше, тем лучше!"

Премьера "Газа" прошла в канун пятой годовщины Октябрьской революции - 5 ноября 1922 года. Прошел спектакль 26 раз.

Радостное волнение - жить на сцене сегодняшними интересами охлаждалось абстрактностью и рационализмом героев пьесы. Нам стало ясно, что только пьеса, рожденная советским драматургом, который вот-вот должен появиться, даст возможность создать подлинно романтический спектакль, отражающий те огромные, полные героики и величия человеческого духа события наших дней.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'