Артистическая зрелость

Сезон 1929/30 года был для Азарина необычным еще и потому, что он отмечал первый юбилей своей театральной деятельности.

"Сегодня ровно 10 лет моей работы в МХТ,- читаем в дневнике запись Азария Михайловича от 12 сентября 1929 года. -Прошла артистическая юность. Вступаю в артистическую зрелость...".

А через пять дней новая запись: "Сегодня первая репетиция пьесы "Чудак". Автор Афиногенов присутствует и будет ходить на все репетиции. А. Н. произвел на меня и на всех работающих самое благоприятное впечатление.

Роль Бориса Волгина чрезвычайно трудна. Трудна потому, что роль положительная.

Прошли дни отдыха - я начинаю "забеременевать" ролью".

Конечно, это случайное совпадение, но тем не менее очень знаменательно, что вступление в артистическую зрелость совпало у Азарина с работой над образом Волгина, который вошел в галерею хрестоматийных сценических портретов новых людей, энтузиастов социалистического строительства, выразителей социалистического гуманизма. А сама постановка "Чудака" в МХАТ 2-м стала значительным событием в истории советского театра.

Конец 20-х - начало 30-х годов были в советском театре периодом серьезных и настойчивых поисков. Назрела насущная необходимость глубоко и реалистично запечатлеть в драматургии и на сцене грандиозные процессы социалистического строительства, показать, с каким воодушевлением, с какой страстью вступают люди нового общества в бой с тем, что становится на их пути, мешает продвигаться вперед. Естественно, все эти социалистические преобразования надо было отобразить в характере и действиях прежде всего современного положительного героя.

Этой острой потребности театра в значительной мере отвечала пьеса тогда еще совсем молодого драматурга А. Афиногенова "Чудак". Отличавшаяся, по словам А. В. Луначарского, "большой свежестью темы", она ставила актуальнейшую в то время проблему об участии беспартийной интеллигенции в социалистическом строительстве.

Драматург нигде но ссылался па А. М. Горького и но упоминал его известный афоризм: "Чудаки украшают мир", но этот афоризм вполне можно было поставить эпиграфом к пьесе, главным героем которой и является один из таких чудаков. Правда, в слово "чудак" обыватели, циники, потребители жизни, приспособленцы вкладывают свой, определенный смысл. Им чужды и непонятны энтузиазм Волгина, его общественная активность, гражданская страсть, его честность и бескомпромиссность в решении острых, наболевших вопросов. Но Борис Петрович Волгин, скромный служащий Загряжской бумажной фабрики, отнюдь не выглядит чудаком в глазах таких же, как оп, молодых энтузиастов, которые не хотят, чтобы слова "строить социализм" проплывали мимо них, "как лодки, не оставляя никаких следов в сердце. Энтузиасты хотят начинять эти слова пироксилином,- говорит Волгин,- чтобы они дробили неповоротливые черепа и позволяли видеть горизонт. Энтузиасты хотят на деле доказать, что они понимают значение этих двух слов и всю работу подчиняют им".

"Чудак" Волгин организует на фабрике кружок таких энтузиастов, и они дают бой бюрократам, циникам, хулиганам. Это, по его словам, "бой за социализм", который идет "во всех уголках необъятной страны". "И в этом бою энтузиасты на линии огня".

Борьба Волгина и организованного им "кружка энтузиастов" за свою идею, за улучшение производства и перевыполнение пятилетнего плана на фабрике, за новый быт и составляет содержание пьесы, основу ее острого общественного конфликта. Правда, драматург не избежал некоторого упрощенчества и схематизма как в расстановке противоборствующих сил, так и в обрисовке образов. Но в процессе работы над пьесой в театре удалось наполнить их живой игрой светотени, увести героев от декларативности и погрузить их, а вместе с ними и зрителя, в самую гущу реальной, исполненной диалектических противоречий жизни.

Пьеса Афиногенова привлекала и радовала не только тематикой, не только актуальностью и политическим, гражданским звучанием, по и психологической убедительностью, жизненной многозначностью характеров.

Очень помог в этом Афиногенову коллектив театра во главе с постановщиками спектакля И. И. Берсеневым и А. И. Чебаном, работавшими над "Чудаком" с тем же пылким энтузиазмом, с каким жили, боролись за свои идеалы и планы его молодые герои.

О том, как проходила эта работа, дают яркое и конкретное представление воспоминания С. Г. Бирман, исполнительницы одной из главных ролей в "Чудаке" (предфабзавкома Анна Трощина). Вот что рассказывает она в своей книге "Путь актрисы":

"В 1929 году уже вполне осязательным было для нас животворное значение подтекста, поэтому в пьесе Афиногенова нами сокращалось все, что было только голым ролевым текстом, не вытекающим из предлагаемых автором обстоятельств как неизбежность. Из самой сущности "действующего лица", его характера, взаимоотношений с другими "действующими лицами" пьесы, как из зерна - растение, должен возникать текст роли.

Берсенев отучал Афиногенова от многословия, следовательно - празднословия: "Зачем вы "действующих лиц" заставляете многократно и разными словами говорить, в сущности, об одном и том же? Пусть сказано будет раз и навсегда: сильно, рельефно, характерно! И пусть люди вашей пьесы выражают себя в словах действенных".

Афиногенов был благодарен нам, когда мы протестовали против напрасных слов, во время спектакля становящихся и предательскими".

А вот свидетельство, оставленное самим Афиногеновым в заметках "Тринадцатый в комнате. На репетициях "Чудака" в MX AT II":

"Я сижу в голубой комнате, примыкающей к ложе дирекции MX AT II. Я тринадцатый в ней - комната маленькая и едва вмещает одиннадцать актеров и помрежа.

Бирман, Гиацинтова, Дейкун, Дурасова, Азарин, Берсенев, Благонравов, Лагутин, Смышляев, Сорокин, Чебан. Это - все участники "Чудака", пьесы, на репетиции которой я присутствую. Впрочем, происходящее назвать репетицией трудно. Это скорее семинарий по пьесе, в котором каждый из одиннадцати и докладчик, и оппонент, и слушателе одновременно. На языке театра это называется "оговариванием текста".

Перспектива на сценические события уже установлена. С гигантских лесов новой стройки наведен бинокль в глушь, на болото и маленькую фабрику, до которой докатилась волна социалистических планов. Волна эта привела в движение жителей "загряжского болота", каждого по- своему и всех вместе. О том, что из этого получилось, рассказывает пьеса; о том, как это показать, говорят сейчас режиссеры спектакля (Берсенев и Чебан) и актеры его.

Третий день длится перекрестный огонь по пьесе. Участники ставят перед собой, режиссерами и авторами десятки вопросов, дополняющих и обосновывающих текст образов, над которыми им предстоит работать. Исполнители вырастают в соавторов. Они взрывают пьесу изнутри, распахивают подпочву текста, выкорчевывают сучки и задоринки, придирчиво проверяют каждую фразу, вносят свои поправки, и пьеса трещит под напором неумолимых: почему, зачем, как?

И в результате невидимое становится явным, многое, что раньше казалось важным, отходит на второй план, многое, казавшееся несущественным, приобретает значительность. Так творческое преодоление пьесы рождает спектакль".

Вот в такой плодотворной, истинно творческой атмосфере протекала работа театра с автором над пьесой. Активнейшее участие принимал в этой работе, разумеется, и Азарин. "Надо найти чувства, на которые можно было бы положить те подчас ходульные слова, которыми пестрит роль. Да и не только это...",- читаем в одной из самых первых дневниковых записей Азария Михайловича, относящихся к "Чудаку". Позже мы еще остановимся на них.

А сейчас надо отметить, что, несмотря на серьезную совместную работу драматурга и театра над пьесой, несмотря на ее большой успех, "Чудак" был все же не свободен от просчетов.

Дело в том, что Афиногенов не сумел (или ему не удалось) достаточно четко, ярко и полно отобразить в своей пьесе лицо и роль партийного и рабочего коллектива той фабрики, где разворачиваются события. Правомерно и закономерно, что беспартийный интеллигент Волгин критикует бюрократов и бездушных чинуш с партбилетом в кармане, становится активным и творческим участником великой социалистической стройки. Но ведь стройка эта осуществляется под руководством авангарда рабочего класса - Коммунистической партии, вдохновляется ею. И сила Волгиных состояла именно в том, что они шли вместе с партией и рабочим классом. А в пьесе "Чудак" Волгин и организованный им "кружок энтузиастов" действуют изолированно от рабочего коллектива. "А где же массы? - спрашивал Г. Рыклин в своей рецензии, напечатанной в "Огоньке" (1929, № 49). -Их не видать. О них говорят, но их голоса не слышно. А где общественные организации? За сценой. Оттуда еле слышно доносятся их "шаги за сценой". Что же касается партийной ячейки, то она вовсе отсутствует". Действительно, коммунист Петрович и комсомолец Федя Вишняков - самые бледные фигуры в пьесе.

Этот недостаток пьесы отмечался почти во всех рецензиях на новый спектакль МХАТ 2-го. Откликов же этих великое множество - не было, наверное, такой газеты или журнала, которые не написали бы о "Чудаке". И в большинстве рецензий говорилось, что при всей серьезности этого недостатка пьеса в целом прекрасна, нужна, полезна.

То же говорили и зрители, принимавшие спектакль исключительно горячо. В Ленинграде, в Выборгском Доме культуры, после показа спектакля был организован диспут. В заключение был поставлен основной вопрос: "Куда ориентирует зрителя "Чудак"? Мобилизует он его или разоружает?" И ответ был дан совершенно определенный и недвусмысленный: "Та встреча, которая оказана "Чудаку" зрительской массой, голосует за то, что реакция получается политически нужная и правильная".

Коллектив МХАТ 2-го отлично понимал общую идейную направленность пьесы Афиногенова и отнесся к ее постановке как к экзамену на политическую зрелость. Для МХАТ 2-го такой экзамен был особенно важен и необходим. После многих туманных или далеких от современности спектаклей, таких, как "Митькино царство", "Бабы" и т. п., постановка "Чудака" явилась но только подготовкой к очередной премьере, но в известном смысле и внутренней "революцией" в работе этого театрального организма, знаменующей для него решительный сдвиг в сторону подлинно проблемной и масштабной современной советской тематики. Отсюда и такой энтузиастический подъем, охвативший буквально весь коллектив театра в процессе подготовки "Чудака". Работа шла поистине в ударном темпе.

В тех же заметках "Тринадцатый в комнате" A. H. Афиногенов писал: "Чудака" работают в качестве социалистического соревнования, отменив до премьеры выходные дни. Постановление об этом было принято без речей и деклараций, оно родилось в головах участников еще до того, как об этом заговорили. На другой день монтировочная часть поставила вопрос о подаче оформления на полторы недели раньше намечаемого срока. Тоже в порядке соревнования".

Спектакль был выпущен в рекордно короткий срок: 17 сентября состоялась первая репетиция, а 14 ноября - премьера.

Но, отдавая себе в полной мере отчет, что значит для него такая пьеса и такой спектакль, театр столь же отчетливо понимал, как ответствен и важен выбор исполнителя на главную роль. Ведь именно Борис Волгин, прежде всего и главным образом, олицетворял и выражал собой тот нравственный порыв, тот духовный подъем, те тенденции социалистической действительности, которые делали пьесу и спектакль общественным событием, художественным явлением большой мобилизующей силы.

Сам Афиногенов заявлял, что "для Бориса нужен актер громадного диапазона чувств и сил". А Бирмаи писала в своих воспоминаниях, что "Афиногенову нужен был актер, который умел бы осуществлять проекты драматурга- "инженера человеческих душ". Советскому драматургу нужен советский актер, то есть не только профессионал, умеющий с некоторым сходством подражать жизни, но человек, всем существом своим разделяющий мысль пьесы, нужен патриот, стремящийся к тому, чтобы мысль пьесы вошла бы снова в жизнь действительную, так как из действительной жизни взяла она свое начало.

И Афиногенову, нужен был актер,- добавляет Бирман,- способный освободить себя от застарелых привычек, неутомимый в поисках нового, жадный к познанию того, чего он раньше не знал, осмотрительно точный, но и яркий в средствах сценического выражения".

Таким актером, сочетающим в себе, в своей человеческой, гражданской и художнической личности весь комплекс необычайно высоких нравственных и профессиональных качеств, актером, отвечающим этим по-хорошему и уместно максималистским требованиям, и был Азарий Михайлович Азарин.

Но роль Бориса Волгина он получил отнюдь не сразу. За ним прочно укрепилась к тому времени слава одареннейшего характерного актера, выдающегося комедийного таланта. Поэтому на первом режиссерском заседании по распределению ролей в "Чудаке" имя Азарина не было названо. Очень много разговоров велось о том, кому поручить центральную роль. Кандидатуры выдвигались одна за другой, предлагали актеров преимущественно амплуа "героя-любовника" или просто "героя". Ведь автор, говорили режиссеры, недаром дал своему главному персонажу фамилию Волгина. Значит, это должно быть что-то большое, могучее, широкое, как Волга,- русский богатырь. Вместе с тем от исполнителя роли Волгина требовалось огромное личное обаяние, способность передать всю ту душевную чуткость, человечность, весь тот энтузиастический порыв, которыми этот человек привлекает к себе и увлекает за собой других людей.

С режиссерского заседания обсуждение кандидата на центральную роль было перенесено на совещание в доме у А. Н. Афиногенова. И вот тут-то впервые была высказана мысль, что, пожалуй, лучше других с труднейшей задачей сценического воплощения образа Волгина может справиться Азарин.

И режиссеры, поначалу озадаченные неожиданностью такого предложения, потом единодушно согласились с ним. Вопрос решился.

Действительно, обаяние Азарина в роли Волгина было так велико, сила его эмоционального, нравственного воздействия на зрителя была так активна и мощна, что исполнение им этой роли стало выдающимся событием не только в его собственной творческой биографии, не только в художественной практике МХАТ 2-го, но и во всей истории советского театра. В частности, в том существеннейшем ее разделе, который посвящен созданию и становлению образа положительного героя.

Софья Владимировна Гиацинтова, одна из участниц этого спектакля (она играла молодую работницу Симу Мармер), вспоминая много лет спустя, "как мягко, с какой любовью к своему герою "чудаку"... Борису Петровичу Волгину, человеку, беспредельно преданному своему делу, играл Азарий Михайлович Азарин", написала: "Это был "идеальный герой" без тени плакатности и примитива, герой, которому хотелось подражать, в котором сотни, тысячи наших зрителей видели реальный и обобщенный образ современника. Воспитательное значение "Чудака" для зрителей и для нас, актеров, не только занятых в постановке, но и всего нашего коллектива, было огромно..."

В таком же ключе писала пресса о "Чудаке" в МХАТ 2-м, об Азарине - Волгине и непосредственно после выпуска спектакля.

"Правда": "Нужно отдать справедливость артисту Азарину, что чрезвычайно сложная и ответственная... роль "чудака" проведена им с исключительной выдержкой, тактом и жизненностью (это тем более ценно, что в изображении положительных типов нашей современности редко удается избежать шаблона и некоторой фальшивой слащавости). Если это и "вожак", то вожак чрезвычайно скромный и простой, и в то же время крепкий боевой парень, живущий насыщенной внутренней жизнью.

"Чудак" хорошо принят зрителем. И, несомненно... будет иметь успех не только в среде советской интеллигенции, но и широкого рабочего зрителя".

"Известия": "...изобразить такого рода "положительную фигуру", не впадая в слащавость и в прописное морализирование, нелегко. Однако это вполне удалось автору, что составляет серьезную заслугу не только общественную, но и литературную. Тов. Азарин оказался нагой же высоте, как и автор, и отлично переложил Волгина на театральные ноты. Получается интересная фигура демократического разночинца, находящего дорогу в лагерь рабочего класса".

"Литературная газета": "Волгина глубоко, продуманно играет Азарин, умело подчеркивая социальную значимость этого типа и заставляя зрителя вместе с собою продумывать каждый шаг, каждое движение".

"Вечерняя Москва": "...бесспорно удался образ Волгина артисту Азарину. В его исполнении много теплоты, того хорошего идеализма, которым наделил своего героя

автор пьесы, но он знает, чего он хочет и твердо идет к своей цели".

Это все слова, так сказать, общей оценки. А каким же конкретно был Волгин - Азарин? Что нес он своему зрителю? Чем покорял и завоевывал людские сердца? И как рождался, как складывался образ в творческой лаборатории артиста? Ответить на эти вопросы нам поможет сам Азарий Михайлович. Перелистаем сначала его дневник, где последовательно отражены узловые моменты работы над спектаклем:

"3 октября 29 г.

Работаем над "Чудаком" с большим увлечением. Вскрываем сущность...

Режиссура Чебан и Берсенев - чрезвычайно удачная комбинация.

Роль: мерещится образ, но туману много еще.

19 октября 29 г.

Показывали все четыре акта в фойе... Контуры ролей спектакля обозначаются. Мне кажется, что рождается чрезвычайно любопытный и острый спектакль.

Берсенев сказал мне, что этой ролью я одержу не только очередную победу, но что это будет "бум".

Подгорный советует взять не то характерность, не то что-либо "острое", что должно оставить после спектакля "физическое". Это замечание Подгорного очень запало мне. Буду продолжать искать.

22 октября.

Перешли на сцену. Площадка оказалась очень удобной. Хорошо, что площадка ставилась с самого начала работы, и мизансцены, найденные в фойе, уже не ищутся на сцене, и этим облегчается работа. Хотя времени прошло немного, но кажется, что пьеса уже готова.

Я придумал себе для роли картавость, которая одобряется всеми. Мне кажется, что через эту картавость я донесу мягкость и интеллигента. Подгорный удовлетворен, говоря, что ту остроту, о которой он говорил,- я этим выполнил. (Позже, в статье "Как я работаю над ролью", Азарин напишет: "...В "Чудаке", найдя роль по внутренней линии, я за несколько дней до премьеры нашел картавость, что сразу дало не хватавшее мне внешнее оформление роли".)

2 ноября 29 г.

Вся пьеса в гримах и костюмах. Волнительно, но вера есть.

6 ноября 29 г.

Генеральная репетиция. В зрительном зале есть зрители, но мало, свои уже видели. Трудно без публики - нельзя многое проверить.

9 ноября 29 г.

Генеральная репетиция для реперткома, художественного совета и пап и мам. Прием восторженный.

Обозначается большой успех. Обычно на реперткомовской репетиции не "кланяемся". Но сегодня были такие аплодисменты, что пришлось дать занавес".

Эти торопливые записи хорошо передают ту атмосферу, тот накал творческого горения, подъема, которыми был охвачен весь коллектив театра во время подготовки "Чудака".

И, наконец, запись от 12 ноября 1929 года:

"Памятный день окончательной сдачи "Чудака". Спектакль вылился в настоящий праздник, я не ошибусь, если скажу в триумф. Вызывали нас двадцать шесть раз.

На мою долю выпал крупнейший успех, самый крупный за все десять лет моей артистической деятельности. Иван был прав, говоря о "буме".

Весь успех, новую роль посвящаю памяти мамы, которая знала о том, что я буду играть "Чудака", и выдержки из которого я ей читал".

Может быть, Азарий Михайлович несколько преувеличил масштабы успеха спектакля в целом и своего личного? Может быть, на записи этой, сделанной сразу после спектакля, лежит печать его несколько возбужденного и потому гипертрофированного воображения? Но давайте сравним его впечатления с впечатлениями других участников и очевидцев этого события - и мы увидим, что никакого преувеличения нет, что Азарии был еще скромен и более сдержан, по сравнению с другими, в оценке свершившегося.

"...Окончилась генеральная репетиция "Чудака",- рассказывает в своих воспоминаниях С. Бирман.- В первый раз показанный зрителям спектакль был ими принят горячо, взволнованно.

Мы считали, сколько раз раскрывался занавес: тридцать два раза.

...От радости мы все тогда потеряли головы. А когда Берсенев, наиболее владевший собой, обратился к Афиногенову с вопросом: "Ну что, Саша, как?" - Афиногенов ограничился какими-то нечленораздельными звуками. Междометиями. Все лицо его пылало. Ярко-розовое, оно покрыто было мелкими белыми пятнышками. Афиногенов был потрясен счастьем. Он не находил слов.

...Да, "Чудак" принес нам (не боюсь употреблять это слово), принес нам - драматургу и театру - счастье".

Актрисе вторит драматург Исидор Шток:

"Подобного успеха давно не видели стены старого Незлобинского театра на Театральной площади. Двадцать пять раз раздвигали занавес. Публика не хотела уходить.

Актеры раскланивались, раскланивались... Какой это был прекрасный спектакль! Как глубоко волновал он. Какие честные и сильные чувства будил".

А вот дневник самого Афиногенова: "12/Х1-1929 г.

Потрясающий день!

День незабываемого сна. Такие сны снятся лишь раз в жизни, да и то в одной из тысячи жизней!

Все сбылось, и как, как сбылось!

Театральная и литературная Москва. 1300 мест MXAT II наполнены. Пьеса идет на взрывах аплодисментов. Концовки IV акта (уходы) тоже. Трощиной не дали договорить - началась овация!

Свет рампы. Синие, белые, красные огни.

Свет в зале. Крики "ура", "браво", "автора", "режиссеров" - все слилось в гул восторга и одобрения.

Двадцать пять раз поднимали занавес! Двадцать пять раз! Рекорд за последнее пятилетие. Актеры вновь и вновь целовались, поздравляли, дарили друг другу подарки, кругом были только веселые, счастливые, улыбающиеся лица.

Тучный Вишневский расцеловал меня, наговорил кучу похвал.

Родился "Чудак", родился я - лишь теперь поверивший в свои силы...

...Жизнь начинается 12-го..."

Азарин, Бирман, Шток, Афиногенов немного расходятся в цифрах, определявших, сколько раз поднимался занавес. Но разве это существенно? Зато во всем остальном - в определении грандиозности, небывалости, исключительности успеха "Чудака" и его исполнителей они единодушны.

Успех этот заслуженно выпал на долю всех игравших в спектакле актеров: С. Бирман (Анна Трощина),

С. Гиацинтовой (Сима Мармер), М. Дурасовой (Юля Лозовская), Л. Дейкун (Добжина), И. Берсенева (Горский), д. Чебана (Дробный), В. Смышляева (Рыгачев), А. Благонравова (Васька-Кот), Лагутина (Петров), Сорокина (Федя Вишняков).

Но не будет преувеличением сказать, что Азарин (Волгин) был первым среди равных в этом отличном ансамбле. Как писал один из рецензентов, "роль самого "чудака" - блестящее достижение театра и одного из лучших его актеров - Азарина".

Однажды в разговоре, не относящемся к этому спектаклю, Азарин заметил: "Самым сильным исполнением в любом спектакле должно быть исполнение центральной роли..." В "Чудаке" так именно и было. И это признавали все, включая и самого автора пьесы, и партнеров Азарина по спектаклю.

Вот две адресованные ему записки, продиктованные избытком восторженных чувств, исходящим именно из такого признания:

"Азар! Сима Бирмап очень тебя любит. "Чудак" 14-го. Премьера. Азар, живи! Свети!

"Азарич! Мой, мой дорогой актер, твой юный режиссер тебя целует, благодарит и радуется с тобой.

14/XI-29 г."

А вот что написал Афиногенов на пьесе "Чудак", подаренной Азарину:

"Дорогому Азаричу - с самым сердечным и дружеским чувством.

Автор - А. Афиногенов.

P. S. - В надежде на новую Вашу роль в новой моей пьесе, которой Вы сделаете имя.

1931 год - 11-го мая".

Сущность образа, созданного Азариным в "Чудаке", была глубоко современна. Его Волгин отвечал духу времени самыми главными своими человеческими и гражданскими качествами.

В архиве артиста сохранилась страничка, видимо, набросок или заготовка для какой-то так и не написанной статьи, где он четко - лучше не скажешь - сформулировал, каким он представляет своего героя и каким стремится его играть.

"Мой Волгин,- пишет Азарин,- пылкий энтузиаст, человек, понявший действительность, помогающий изменить ее в интересах социалистического строительства, горящий желанием работать. "Советской стране,- восклицает Волгин,- нужны преданные сердца и в тайге, и в Самарканде". "...Я докажу, что и беспартийные энтузиасты нужны". Вот социальное лицо Волгина.

...Да, пьеса о "чудаке" - это проблема о роли и месте беспартийной интеллигенции в социалистическом строительстве. Волгин - не рабочий, не пролетарий, а интеллигент - в этом задание драматурга и в этом проблема пьесы. В трактовке роли я это подчеркиваю, наделив Волгина и картавым произношением, и некоторой застенчивостью, и прочими элементами, характеризующими его "интеллигентское" происхождение. Но он активен, порывист, в нем кипит ритм новой жизни, и нет в нем ничего, что роднило бы его с "чеховским типом".

В спектакле есть "лирические" места (беседа с псом, прощание с ним и пр.). Но и в этих кусках пьесы Волгин вовсе не расслабленный человек. И я своими выразительными средствами играю внутренне сильного человека.

Проблема интеллигенции для моего Волгина решена: он заражен пафосом социалистической стройки, он понимает, что путь рабочего класса должен стать и его путем, и именно эту "проблемность", а не "расслабленность" я несу со сцены в зрительный зал".

Определив в Волгине главное, Азарин сумел сделать это глубоко своим, личным. И дело тут не только в мастерстве артиста, в его блистательном даре перевоплощения, но и в том, что мироощущение его героя полностью совпадало с собственным, азаринским мироощущением. (Как примечательно в этом смысле признание Азарина, сделанное им в дневнике 19 мая 1931 года в Иваново-Вознесенске, куда театр привез "Чудака" на гастроли: "...Я был в Иваново несколько лет назад. Город до неузнаваемости вырос... Ужасно радуюсь всегда, видя строительство, созидание, рост и пр.". (Выделено нами.- Е. М., II. Л.). Отсюда - сила эмоционального воздействия Волгина - Азарина на зрителя. Отсюда такая бурлящая, поистине, заражающая гражданская активность этого "чудака".

"Борис Волгин боролся,- пишет Бирман.-И артист Азарин в роли Бориса Волгина действительно боролся со своими противниками, а не только представлялся борющимся".

При этом артист не забывал и целиком разделял заботу драматурга о том, чтобы не делать Бориса "агнцем с сиянием на голове и дать почувствовать прочную его "землистость" (связь с рабочими, действенность его энтузиазма и пр.)".

В статье "Как я работаю над ролью" Азарин подчеркивал: "Трудность роли состояла в том, что Волгин "положительный" герой и часто говорит добродетельные слова и совершает хорошие поступки. И нужно было найти такие средства, выразительности, положить слова на такие чувства образа, чтобы все его "благодеяния" зазвучали органически и убедительно". В той же статье Азарин писал:

"1) Борис положительно влюблен в социалистическое переустройство форм жизни; это делает его жизнерадостным и бодрым, с глазами, проникающими в будущее, по часто не замечающими многого вокруг; 2) он вспыхивает огнем энтузиазма, когда все идет гладко, и потухает, когда обстоятельства давят на него; 3) он борется со своими врагами особым "интеллигентским" образом: он уходит в себя и молчит; 4) он застенчив, не знает, как вести себя в женском обществе, и т. п.".

И Волгин действительно жил на сцене не как плакатный "идеальный герой", не как "ходячая добродетель", а как герой абсолютно и безусловно положительный, воодушевляющий и агитирующий зрителя силой своего положительного примера, но вместе с тем не оставляющий в зрителе никаких сомнений в своей человеческой естественности, в органической достоверности всех своих побуждений, поступков, душевного состояния. Именно поэтому Азарин и производил неизгладимое впечатление как цельностью и законченностью общего рисунка роли, так и отдельными штрихами, всегда уместными, тонко продуманными и правдивыми. Именно поэтому жизнь образа, созданного Азариным в "Чудаке", равно как и всего спектакля в целом, была долгой и радостной - и для актера, и для зрителей, и для драматурга.

25 февраля 1930 года Азарин записывает в дневнике: "50-е представление "Чудака". Спектакль не только не разваливается, но и растет, крепнет и "виртуозится".

В марте спектакль повезли в Ленинград. 15 марта Азарин фиксирует: "В Ленинграде прошли блестяще... Сыграли 13-го шестидесятого "Чудака". По этому поводу Афиногенов угостил нас ужином в Европейской гостинице.

Возможно, что еще в этом сезоне сыграем сотого "Чудака".

Предположение Азарина оправдалось: в мае 1930 года был сыгран сотый спектакль "Чудака". А потом были и двухсотое представление, и трехсотое, и четырехсотое...

В день трехсотого "Чудака" Азарин получил письмо от руководства МХАТ 2-го:

"Дирекция сердечно поздравляет с 300-м спектаклем "Чудака" и благодарит за прекрасное мастерство, любовь и энтузиазм, отданные этой пьесе об энтузиастах.

Помните: "Чудаки украшают жизнь".

14 ноября 1929 г.- 9 сентября 1932 г."

Еще одно письмо -к исполнению 400-го "Чудака":

"Дорогой Азарич!

Любовь наполняет жизнь и сердце... От любви человек расцветает во всю силу заложенных в нем возможностей!

...Вот почему я люблю тебя!

15/V 34"

Спектакль жил, рос, развивался, неизменно выполняя свое высокое идейное и художественное назначение. И так много по-настоящему волнующего, прекрасного, поучительного встает за скромной фразой из азаринской автобиографии: "Этапной актерской работой считаю "Чудака" А. Н. Афиногенова в постановке И. И. Берсенева и А. И. Чебана".

Да , поистине триумфальным было вступление Азарина в артистическую зрелость, И последующие его работы на

сцене МХАТ 2-го подтвердили и закрепили за ним то признание, которое он по праву завоевал в этот юбилейный и знаменательный для него сезон.

Седьмого апреля 1930 года в дневнике Азарина появилась следующая запись:

"После спектакля "Чудак" состоялась читка А. В. Луначарским переделанной им и Дейчем пьесы Газенклевера "Нашествие Наполеона". Луначарский очень хорошо читает, и пьеса очень недурна и даже оригинальна. Наполеон воскресает в музее Гревен в наши дни. И что с ним происходит. Тема очень любопытная.

Мне давно уже думалось о том, чтобы сыграть Наполеона, и, пожалуй, в этой пьесе есть для меня возможность воспроизвести именно такого Наполеона, который мне мерещится.

Поживем - увидим. Возможно, что мне даже и не дадут его играть".

Однако опасения Азарина оказались напрасными. Авторы, работая над пьесой, "примеряли" заглавную роль именно к Азарину, и в театре эту роль поручили ему сразу же и без всяких колебаний.

К работе над спектаклем приступили осенью, после летних гастролей и отдыха, в самом начале нового сезона 1930/31 года. 29 октября Азарин с удовлетворением записал в своем дневнике:

"В "Нашествии Наполеона" я играю Наполеона. Приступили к репетициям. Постановка В. С. Смышляева, режиссер А. И. Чебан. Уповаю на режиссера. Люблю работать с Чебаном".

И тут же:

"Одновременно с "Нашествием Наполеона" репетируем "Светите, звезды!" Ив. Микитенко, где я играю беспризорника Котю. Пьесу ставит Б. М. Сушкевич...

Итак, репетирую две роли: беспризорника и Наполеона- Беспризорник и Наполеон Во, какой диапазон!

В самом деле, сущность этих образов - социальную, классовую, нравственную - разделяет дистанция огромного размера. Не говоря уже о том, как диаметрально противоположно друг другу их чисто физическое бытие. И тем не менее Азарин успешно преодолевал естественные трудности такого одновременного "вживания" в этих своих столь непохожих друг на друга героев. Ему помогали в этом его редкостный дар перевоплощения, его сценический опыт, его живое воображение и, конечно же,- труд, труд, труд.

Первым из двух параллельно работавшихся спектаклей был выпущен "Светите, звезды!", и московские зрители с удовольствием познакомились в нем с симпатичнейшим беспризорным хлопчиком Котей.

...Одинокий, молоденький паренек, оборванный, нечесаный, грязный, в кургузой кепчонке, драной шубейке, из- под которой выглядывают лохмотья, весьма отдаленно па- поминающие рубаху. Его "дом" - котлы для варки асфальта. Речь его пересыпана блатными выражениями и словечками вроде: "Топайте сюдою", "а раньше", "шмендрик", "шамовка" и т. п. А средства к пропитанию Котя добывает либо мелким воровством у прохожих, либо - чаще всего -исполнением нелепых сентиментальных песенок, которыми он старается разжалобить своих слушателей.

Поет Котя очень смешно, каким-то осипшим на ветру голосом, шмыгая носом и аккомпанируя себе на деревянных ложках, отбивает ими чечетку и пританцовывает. При этом оп уморительно, исподтишка поглядывает на аудиторию, проверяя, какое впечатление он производит своим пением.

И нет нужды, что он произносит в своих песенках немыслимо неправильные слова, порой сам их не понимая,- Котя поет самозабвенно, с чувством, старательно зарабатывая себе на корку хлеба с помидорами. И расчет его почти безошибочен. Ну кто не растрогается, не подаст ему, слушая, как жалобно выводит он про свою разнесчастную судьбу:

Родила меня мать у неволи, И с тех пор я пошел нивщету. А природа не знала преступленья И дала мне жиганску красоту!

Затем следует эффектный отыгрыш-чечетка на ложках, и Котя еще более вдохновенно потрясает слушателей вокальным повествованием о своей горькой, незадачливой доле:

Один я юнош одинокий, Один у бога сирота. Пойду, пойду я на кладбище, Где там зарыта мать моя.

Опять отыгрыш на ложках с чечеткой, и, наконец, апофеоз:

Прости, прости, моя старушка, Зачем не слушался тебя. До этих пор я думал шутка, Но шуткой погубил себя!

Зрители в зале дружно смеялись, слушая Котю - Азарина, и все больше и больше проникались расположением к этому беспризорнику, у которого внешняя напускная грубость не могла заслонить доброе, отзывчивое сердце. По ходу спектакля азаринский Котя взрослел, в нем проявлялся природный ум, привязанность к людям, готовность вырваться из среды беспризорников. Он встречался с веселыми, такими же молодыми, как он, студентами, всей душой тянулся к ним, радостно и охотно попадал под их влияние. Зрители с интересом следили за тем, как умный, толковый, обаятельный юноша становился рабфаковцем, комсомольцем.

Переделку Коти, рост его самосознания, сложный и не мгновенный переход его человеческой личности в другое качество актер передавал топко и убедительно, преодолевая, правда, известный схематизм драматургии и обогащая роль собственным человеческим обаянием, зорким и мудрым постижением существа образа в его развитии.

Новая работа Азарина была встречена критикой восторженно: "Одна из наиболее ярких фигур беспризорных на сцене - Котя из "Светите, звезды!" Микитенко... Эта фигура в талантливом исполнении Азарина даже заслоняет основные персонажи пьесы"; "Особо надо отметить Азарина, который, несмотря на мало подходящий возрастной ценз, оказывается вполне на месте в роли беспризорника"; "Натурален и трогателен Котя в исполнении взрослого артиста Азарина"; "Из исполнителей следует отметить артиста, игравшего роль Коти"; "Совершенно исключительный образ беспризорника дал тов. Азарин".

Успех? Безусловный!

А в дневнике того, кому адресованы все эти похвалы и добрые слова, появляется горькая запись:

"...Несмотря на выпавший на мою долю успех в беспризорнике, спектакль не радует. За театр огорчительно. После "Чудака", где театр поднялся на высоту,- этой бездушной постановкой театр опять становится в шеренгу посредственностей",

В чем тут дело? Почему такая неудовлетворенность?

Азарин всегда оставался самим собой. Слова никогда не расходились у него с делами, выдвинутые им теоретические положения - с творческой практикой. И если в работе над ролью он требовал от себя и от других, не увлекаясь ее отдельными кусочками и частными задачами, помнить о роли в целом, о ее месте и значении в пьесе, то так же и в общем звучании спектакля он не мог удовлетвориться только своим успехом. Он переживал из-за того, что его в общем-то второстепенный герой "забивает" героев первого плана, несущих главную идейную нагрузку пьесы. Для Азарина всегда был важен успех спектакля и театра в целом.

Следует ли из всего этого, что пьеса талантливого украинского драматурга Ивана Кондратьевича Микитенко безнадежно плоха и что спектакль МХАТ 2-го провалился? Нет, конечно.

Пьеса Микитенко "Светите, звезды!" ("Кадры") отнюдь не была, подобно "Флору Севастьянову", формальной отпиской на требование дать пьесу, активно отвечающую запросам советской современности. В ней рассказывается о строительстве советской высшей школы в 20-х годах и о становлении новой, советской интеллигенции, о подготовке кадров советских специалистов, о борьбе рабочего студенчества с классовым врагом, проникшим в стены вуза. Такое содержание было и злободневным по своей тематике и четким по идейной направленности. Рельефно, насыщенно выписан ряд образов, сочен и красочен язык. Но все эти достоинства в значительной мере ослабляются композиционной громоздкостью, рыхлостью драматургии. Действие пьесы чересчур растянуто, перегружено вставными, побочными линиями и фигурами, отвлекающими внимание от основных персонажей, написанных довольно схематично и прямолинейно.

В постановке же не только не преодолевались эти слабости пьесы, но, наоборот, усугублялись. Акцентировался мелодраматизм именно вставных, выпадающих из. главной темы мотивов, например женолюбие старого студента-идеалиста Антонио, мечтающего о "трагической женщине", а пока что сожительствующего с квартирной хозяйкой. Непропорционально большое внимание в пьесе и спектакле уделялось и весьма далекой от основных событий "таинственной" женщине из бывших. А персонажи гораздо большей социальной значимости, такие, как директор вуза Гармаш, старый профессор Кочерга, принявший революцию и верно служащий ей, или группа рабочей молодежи, постепенно превращающейся в квалифицированных специалистов,- остались нераскрытыми.

И второстепенная фигура колоритного беспризорника Коти тоже была крепко разработана как раз за счет внимания к таким именно главным персонажам. Поэтому, как отмечалось в одной статье, "в этом мхатовском спектакле эффектная фигура беспризорного - рядом с серенькими типами пролетарских студентов".

И хотя в целом, несмотря на все эти недостатки и просчеты пьесы и спектакля, критика приняла их как "явление положительное как с художественной, так и с общественной точки зрения" и занесла "Светите, звезды!" в разряд удач МХАТ 2-го, Азарин подходил к новой работе своего театра с позиций максимальной требовательности. Он не хотел сдавать художественные высоты, завоеванные при постановке "Чудака". И считал закономерным и единственно правильным выверять истинную ценность и значение каждой последующей постановки именно этими достижениями. Свои критерии художественности Азарин понимал достаточно широко. Вот почему выпущенный вскоре после "Светите, звезды!" спектакль "Нашествие Наполеона" Азарий Михайлович также связывает с опытом "Чудака".

"Генеральная репетиция "Нашествия Наполеона",- пишет он в дневнике 16 февраля 1931 года.- У-ух! Сдана большая актерская работа. Этапная. В работе над "Чудаком" выковался метод работы над ролью. Наполеон - продолжение и укрепление позиций метода овладения образом.

Я чувствую, что Наполеона буду играть блистательно. Смелость и четкость рисунка является результатом приобретенного умения владеть образом на основе накопившегося опыта".

Быть может, кому-то эти слова покажутся нескромными, излишне самонадеянными. Но это не так! Азарину абсолютно была чужда хвастливая самонадеянность. Не надо забывать, что цитируется дневник, то есть откровенные размышления его автора наедине с собой. И уж коль он позволил себе такие слова, значит, не без оснований, ибо требовательность Азария Михайловича к себе и к своему творчеству была образцовой и безупречной.

Да, предчувствия его не обманули, и самооценка оказалась точной. Роль Наполеона Азарин сыграл поистине блистательно. И был удовлетворен этой ролью и всем спектаклем.

Хотя, как заметил в своей мемуарной книге "Голос памяти" один из авторов "Нашествия Наполеона" А. И. Дейч, "пьеса... пришла на советскую сцену в суровое время рапповских окриков, и авторам пьесы доставалось в прессе от строгих блюстителей "чистоты" репертуара. Но даже они не могли не отмечать блестящего мастерства А. М. Азарина".

В книге А. И. Дейча подробно изложена история создания им совместно с А. В. Луначарским пьесы "Нашествие Наполеона" на основе переработки пьесы немецкого драматурга В. Газепклевера "Наполеон наступает". И поэтому вряд ли стоит повторять эту историю здесь. Но воспользоваться как ценным первоисточником воспоминаниями А. И. Дейча в той их части, которая имеет непосредственное отношение к герою нашего повествования, необходимо.

"Мы понимали,- пишет Дейч,- что сценический успех во многом будет зависеть от исполнителя главной роли Наполеона. Кто же сыграет Наполеона? Комедийных актеров во всех театрах было достаточно, но тут нужен талант, соединяющий настоящее чувство юмора с остротой рисунка. Анатолий Васильевич сказал: "По-моему, нам не надо лучшего исполнителя, чем Азарин. Он и внешне и внутренне весьма подойдет к нашему Наполеону...". И когда мы с Луначарским работали над текстом, мы его как бы примеряли к Азарию Михайловичу".

Это свидетельство примечательно не только примером создания пьесы с прицелом на конкретного актера, но и тем, что такой тонкий знаток театрального искусства, как Луначарский, хорошо знал и высоко ценил творческую индивидуальность Азарина.

Анатолий Васильевич не ошибся в своем выборе. В дневнике Азарина после генеральной репетиции "Нашествия Наполеона" записано: "Луначарский в восторге от моего исполнения. Сказал, что, если бы он не был автором пьесы,- он написал бы обо мне огромную статью".

Подтверждение этому находим у Дейча: "Я помню, что Азарин в роли Наполеона очень понравился Анатолию Васильевичу. По его инициативе корреспондент У пион-фото сделал .несколько снимков с исполнителей главных ролей, а Наполеона - Азарина снял крупным планом рядом с Луначарским. Получилась любопытная фотография".

Суть пьесы заключается в следующем.

В парижском музее Гревен собраны восковые фигуры знаменитостей разного калибра. Здесь стоят рядом Наполеон и убийца женщин Ландрю, президент Вильсон и диктатор Муссолини, Штреземан и Бриан и т. д. И вот Наполеон задумывает бежать из музея. Восковые коллеги помогают ему одеться, собирая детали современного туалета: один дает штаны, другой - сюртук, третий - подтяжки. И во Франции XX века появляется "оживший" Наполеон.

А дальше в форме злободневного политического памфлета показывается столкновение первого Бонапарта с мелкотравчатыми, продажными буржуазными политиками и бонапартиками новой Европы. Жалкой и трагикомической выглядит фигура Наполеона с его звучащими, как анахронизм, словами о свободе и равенстве в обстановке капиталистического хищничества и фашиствующего политиканства. Среди тех, с кем сталкивается Наполеон,- и американский миллионер Моррис, представляющий заокеанские тресты и банки, пытающиеся золотом закабалить Европу. Содержанка Морриса актриса Жозефина Дельмар становится любовницей Наполеона. Вместе с ней он играет самого себя в сенсационном фильме, потом убивает Жозефину, оказывается в сумасшедшем доме и, наконец, приходит к плачевному финалу. Разочарованный, потрясенный всем увиденным и пережитым, Наполеон хочет вернуться на свое место в музей Гревен. Но не тут-то было: там уже стоит другой восковой Наполеон...

Азарин проводил своего героя через все злоключения, легко находя в каждой новой неожиданной ситуации психологически точные мотивировки и броскую, яркую форму для всех побуждений, поступков, ощущений своего Наполеона. Неуверенным, робким, неудобно чувствующим себя в разномастном и смешном, с чужого плеча одеянии выходил он из музея Гревен. Но очень быстро, даже в непривычной и удивлявшей его обстановке Наполеон - Азарин обретал былую властность и самоуверенность. С естественной легкостью переходил он от простодушной беспомощности и даже вызывающей сочувствие прямолинейной искренности к нервной, порывистой экзальтации, фанфаронству и пустословию. Артист противопоставлял Наполеона-человека прогнившему миру буржуазных политиканов и империалистических воротил. Но вместе с тем Азарин разоблачал, высмеивал, дискредитировал диктаторскую сущность своего героя. Именно такую двуединую задачу и ставили перед исполнителем авторы пьесы. И справился он с ней как нельзя лучше!

Ю. Юзовский в своей рецензии на "Нашествие Наполеона" написал, что Азарин "вправе сказать по поводу своего исполнения этой роли: "Спектакль - это я". О том, что Азарин "наиболее соответствовал стилю спектакля", пишет в своей книге и Дейч. Азарин "сохранял свойственный ему комедийный тон, не прибегая к шаржу или нажиму. Ожившая восковая фигура загоралась чисто галльским огнем живости ума, страстности и остроумия".

И дальше: "Основное, что запомнилось в его исполнении роли Наполеона,- необычайная, не покидавшая актера жизнерадостность и активность, свойственные создаваемому им образу горячего, импульсивного корсиканца... Азарин входил в образ, жил в нем и чувствовал себя без малейшей натяжки и неловкости. Его игра в "Нашествии Наполеона" была легкой, свободной, искрящейся пузырьками шампанского. Реплики, которые он бросал своим партнерам, казалось, рождались тут же, по ходу действия. Трудно было поверить, что он произносит готовый, заученный текст".

Интересно, как совпадает это восприятие конкретного сценического образа Азарина с теми его мыслями о работе над ролью, о методике актерского творчества, которые приводились в предыдущей главе. Роль Наполеона, как, впрочем, и другие, еще раз убеждает в том, что Азарий Михайлович был далек от чисто "головного", умозрительного теоретизирования. Не случайно А. И. Дейч отмечает, что, по его ощущению, "артистическое дарование Азарина шло не от рассудка, а от какого-то обобщенного, синтетического восприятия создаваемого им образа".

Между прочим, это всегда чувствовали и режиссеры, работавшие с Азариным. Им было легко с ним и в нахождении общего языка, и в осуществлении идейно-художественных замыслов. Вот, например, какую записку получил Азарий Михайлович после премьеры "Нашествия Наполеона" от режиссера спектакля А. Чебана:

"...Ваше величество!

Наполеон Михайлович Буон-Азарт!

Посмотрите на себя: Вы маленького роста, невзрачный, но, я думаю, Жозефине - М. А. не стыдно быть Вашей женой! Вы - единственный экземпляр в своем роде. Вы, Азарил, благодаря Вашему дару!!! и умению организованно строить роль, выпили (в частности) из моей груди все режиссерские соки, и я могу сегодня отнять Вас от моей впалой груди и, как счастливая мать, уложить Вас в наполеоновскую колыбель, с умилением глядеть на Вас и петь "баю-бай"! Теперь буду с нетерпением ждать радостного утра новой свежей встречи. До свидания! Диафрагма!

Несмотря на шутливый тон, записка эта отражает то же удовлетворение от совместной работы над "Нашествием Наполеона", которое более серьезно зафиксировал в своем дневнике Азарин:

"В этой работе особенно сошелся по душам с Сашей Чебаном. Актер и режиссер, т. е. я и Саша, переплелись в творческих исканиях, увлеченные друг другом, выдвигая друг другу "встречный", в результате чего и получился настоящий творческий праздник".

Спустя немного времени, когда Азарий Михайлович сам вплотную займется режиссурой, постановкой спектаклей, ему очень пригодится это умение и желание создавать в работе над пьесой "настоящий творческий праздник". Но об Азарине-режиссере речь еще впереди. Пока же продолжим наше "путешествие" по галерее его актерских работ, которые он сам, в своей автобиографии, среди ролей, сыгранных в МХАТ 2-м, определил как "очень важные для моего артистического роста". После Наполеона в этом списке стоит Мальволио.

Между этими двумя ролями прошло два сезона: "Нашествие Наполеона" А. Луначарского и А. Дейча было выпущено в феврале 1931 года, а "Двенадцатую ночь" Шекспира театр показал в декабре 1933 года. Однако не следует думать, что за это время у Азарина не было новых ролей. В сезон 1931/32 года он сыграл комсомольца Костю Завьялова в комедии А. Файко "Неблагодарная роль", а в сезон 1932/33 года - инвалида Карла Герца в пьесе В. Киршона "Суд". Правда, обе эти роли заметного следа в творческой биографии Азарина не оставили. Равно как и сами спектакли не стали вехами на пути МХАТ 2-го, а прошли, как рядовые, не получившие особого общественного резонанса.

Больше того, постановка "Неблагодарной роли" вызвала в прессе серьезные критические замечания, шедшие главным образом по линии сценического воплощения пьесы А. Файко. Театр справедливо упрекали в том, что он отяжелил, решил в условно-гротесковом ключе легкую, светлую комедию, не сумел выявить с достаточной политической остротой основной конфликт пьесы, заключавшийся в столкновении мира капиталистического (в лице буржуазной журналистки Дорины Вейс) и мира социалистического (в лице рядовых строителей, комсомольцев небольшого городка Тургач).

Непосредственно к Азарину эта критика не относилась. Он играл комсомольца Костю Завьялова, паренька искреннего, открытого, увлекающегося, хотя и довольно поверхностного в своих увлечениях, ограниченного,- в свойственной ему задорной, веселой манере. Образ Кости получился у актера живым, правдивым, но не больше.

Спектакль "Суд" и сыгранная в нем Азариным роль инвалида Карла Герца были встречены лучше. Пьеса В. Киршона посвящена классовой борьбе в Германии времен эсдеков и Веймарской конституции. Показывая острую политическую борьбу накануне прихода к власти фашистов, драматург и театр разоблачали лживость, фальшь и лицемерие западной социал-демократии, предающей рабочий класс, гнусно обманывающей массы трудящихся и открыто ставшей на службу капиталистическому строю.

Образ инвалида войны Карла, вылепленный Азариным с большой экспрессией, вызывал у зрителей теплую симпатию. Гневные остроты, саркастические издевки Карла - Азарина над буржуазным правосудием, над эсдеками принимались залом с глубоким сочувствием.

Сложность этой роли заключалась в том, что Карл, прикованный к инвалидной коляске, по существу, неподвижен. Но Азарин преодолел это ограничение в движениях и жестах, перенеся всю силу артистического темперамента в мимику и речевую характеристику своего героя. В каждое его слово актер вкладывал столько страсти, столько внутреннего огня, что зрители подхватывали аплодисментами его острые, горькие и злые реплики.

В этом спектакле зрители аплодировали уже не просто артисту Азарину, а заслуженному артисту республики Азарину. Незадолго до выпуска "Суда", в январе 1933 года, в связи с 20-летием МХАТ 2-го, небольшой группе его актеров присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. В их числе был и Азарий Михайлович Азарин.

С глубочайшей радостью, благодарностью, гордостью воспринял он это высокое признание его таланта, его самоотверженной и неутомимой работы в развитии советского театра.

По случаю юбилея Вл. И. Немирович-Данченко прислал коллективу МХАТ 2-го "родной, дружеский привет дорогому первенцу, с виду так не похожему на родителя, но сохранившему родственное сходство в каждом движении и, главное, в беспредельной преданности искусству". С чувством удовлетворения и вместе с тем никогда не покидавшей его ответственности Азарин мог отнести к себе лично, к своему творчеству эти слова.

К. С. Станиславский в своем приветственном письме юбилярам "с глубоким чувством признательности и дружбы" вспоминал о "первых совместных работах", призывал проводить "через фильтр художественной правды накопленный за время юношеских исканий творческий материал" и, поздравляя с праздником, желал "от души дальнейших успехов".

Драгоценное "родственное сходство", о котором писал Вл. И. Немирович-Данченко, проявлялось в лучших спектаклях МХАТ 2-го, сочетавшего, по мнению Азарина, "традиции, воспитанные в нашем коллективе К. С. Станиславским, Л. А. Сулержицким и Е. Б. Вахтанговым, со свежими традициями современной социалистической культуры".

К таким спектаклям, бесспорно, относилась и "Двенадцатая ночь" - одна из наиболее интересных и блистательных интерпретаций комедии Шекспира на советской сцене.

В этом спектакле Азарин сто пятьдесят раз сыграл роль Мальволио.

В декабре 1917 года "Двенадцатая ночь" была показана Первой студией МХТ. Спектакль принес успех молодым актерам, прочно вошел в репертуар студии и затем был перенесен на сцену МХАТ 2-го, где шел на протяжении ряда лет с менявшимся составом исполнителей отдельных ролей.

И вот спустя ровно шестнадцать лет, в декабре 1933 года, была показана новая постановка "Двенадцатой ночи". Театр опять обратился к пьесе, с которой начал свою жизнь в революции, повзрослевшим, возмужавшим, пройдя через множество испытаний, побед и поражений. Более серьезные социальные и художественные задачи ставил он теперь перед собой, берясь за сценическое воплощение Шекспира, считая необходимым включить его произведения в свой репертуар.

На заре своего существования студия прочла "Двенадцатую ночь" как веселую, забавную шутку, раскрывая главным образом прямой, лежащий на поверхности смысл названия комедии. "Двенадцатая ночь" - это двенадцатая ночь от рождества, а старый английский обычай предусматривал, что в этот вечер крещенского праздника из дома в дом ходили ряженые, устраивая веселый, шутливый маскарад.

Непосредственный руководитель первой постановки К. С. Станиславский (режиссировал Б. М. Сушкевич) отлично понимал, что молодые, недостаточно опытные исполнители еще не созрели для того, чтобы глубоко раскрыть Шекспира, передать во всей полноте идейно- художественное содержание комедии. И великий режиссер и педагог создавал спектакль, озаренный сверкающей улыбкой молодости. Он помогал своим ученикам нести на сцену их юность, непосредственность. Он учил их доносить до зрителя чувство беззаботной радости, чувство молодого веселья и в атмосфере шутки, заражающей зрителя, скрывать свою неопытность.

Обо всем этом вспоминали участники той первой и режиссеры новой постановки "Двенадцатой ночи" С. В. Гиацинтова и В. В. Готовцев. "Оглядываясь на этот спектакль, от которого нас отделяет почти шестнадцать лет,- писали они в однодневной газете МХАТ 2-го "Смех Шекспира",- убеждаешься в том, что мы были далеки тогда от осознания его социальной значимости. Мы играли шутку, веселый спектакль". И, отвечая на вынесенный в заголовок своей статьи вопрос "Почему мы заново ставим "Двенадцатую ночь", Гиацинтова и Готовцев говорили, что их побудил к этому не только тот благодарнейший материал для исполнителей, который в таком щедром изобилии дан Шекспиром в этой комедии. Главным, решающим для театра при включении в репертуарный план на новом этапе его существования "Двенадцатой ночи" являлось "то великолепное звучание... которое раскрыто в жизнерадостной, мажорной, социально здоровой теме шекспировской пьесы".

Гиацинтова и Готовцев исходили из того, что они обязаны заново прочесть глазами нашего современника текст великого драматурга и донести до зрителя то, что наиболее созвучно в Шекспире сегодняшнему мироощущению и миросозерцанию.

"И мы никак не могли бы,- заявляли они,- ограничить нашу задачу созданием спектакля-шутки.

Мы чувствуем себя достаточно созревшими как художники для того, чтобы осознать глубину содержания комедии. Мы хотим создать спектакль бодрый, яркий, дышащий здоровьем, насыщенный социальным оптимизмом".

Это высказывание не осталось только декларацией. Именно такой спектакль и был создан. Современный дух шекспировской мудрости режиссеры увидели прежде всего в том, что "Шекспир наносит сокрушительный удар лицемерию и тупой ограниченности". И в пестром, брызжущем сочным весельем хороводе шуток и маскарадных переодеваний нового спектакля театра на первый план явственно выходило то жизнеутверждающее начало, которое победно борется с фальшивой, мещанской добродетелью, с неумным лукавством лицемера, прячущего под личиной куцей благопристойности подлинную суть своей маленькой, пошленькой и очень грешной душонки.

При такой трактовке в центре спектакля закономерно оказывались, с одной стороны, - тучный гуляка, богохульник, дерзкий насмешник сэр Тоби Бэлч и бойкая, разбитная служанка Мария, с другой - напыщенный, как индюк, самовлюбленный Мальволио. Мария и сэр Тоби олицетворяли собой те здоровые жизненные силы, которые торжествуют над напыщенной чванливостью, тупым лицемерием, внутренней пустотой, прикрытыми пестрыми тряпками или туго набитым кошельком. Мальволио концентрировал в себе ханжество, лживость и пошлость отживающего мира, которые великий, реалист Шекспир наповал разит своим смехом.

От исполнителей этих ролей многое зависело в успешном осуществлении замысла театра. С. Гиацинтова (Мария) и В. Готовцев (сэр Тоби) играли те же роли и в прежней постановке. Но теперь они сместили акценты в сценическом воплощении этих персонажей в соответствии со своим же режиссерским прочтением "Двенадцатой ночи". Мария стала не просто веселой, игривой служанкой, провозвестницей будущего амплуа субретки. А сэр Тоби предстал не просто традиционным праздным толстяком и спившимся грубияном. Актеры подчеркнули в этих характерах их живой ум, их народность. Любовь Марии и сэра Тоби к шутке, к веселой проделке выглядела теперь прежде всего как яркое выражение их духовного здоровья и того, по выражению М. Загорского, "огромного и жадного аппетита к жизни, который роднит Шекспира с Рембрандтом и всей школой фламандцев".

Уводя своих героев от литературно-театральной традиционности, режиссеры С. Гиацинтова и В. Готовцев делали их более земными, плотскими и потому более определенными и действенными в смысле их социальных характеристик.

Очень важно было, чтобы главный антагонист этих героев - Мальволио - стоял на той же высоте исполнения. И Азарин оказался достойным партнером С. Гиацинтовой и В. Готовцева. Своей игрой, своей трактовкой образа Мальволио он существенно и во многом способствовал именно тому звучанию шекспировской комедии, которого добивался театр. (Да простят нас исполнители других ролей этого прекрасного спектакля. Жанр монографии, к сожалению, не позволяет подробно рассказать о чудесной Виоле М. Дурасовой, о блистательном шуте С. Образцова, о потешном, забавном сэре Эгчике Н. Китаева, о живом, энергичном садовнике Фабиане О. Шахета и остальных участниках этого великолепного актерского ансамбля, а также о выдающейся работе В. А. Фаворского над оформлением спектакля, которое, как с благодарностью отмечали постановщики, "чрезвычайно помогло раскрытию тонуса пьесы в ее кипучем, действенном напряжении").

Итак, Азарин - Мальволио.

В период работы над "Двенадцатой ночью" вышла уже упоминавшаяся выше однодневная многотиражная газета МХАТ 2-го под названием "Смех Шекспира". В ней руководители театра, создатели и участники шекспировского спектакля рассказывали о задачах постановки, о своих замыслах, о подходе к своим героям, об их сценической интерпретации.

В этой интереснейшей, ставшей ценным документом истории советского театра газете Азарин выступил со статьей "Большая радость".

"С большим волнением работаю я над ролью Мальволио,- писал он.- Волнением и радостью. Во мне как в актере есть огромное Тяготение к стихии комедии. И как мало, в сущности, в моей актерской жизни было радостных встреч с материалом, который мог бы оплодотворить эту живущую во мне комедийную струю.

Конечно, такие роли, как роль Космэ в кальдероновской "Даме-невидимке", вообще - исключение. Это счастливейшая удача для актера.

И вот теперь опять радость. Шекспир трагического актера насытит всем пафосом и всем подъемом своей трагедийной мощи; комического актера - неисчерпаемым за-пасом юмора.

Нет, это не то слово - юмор! Это вырастает за его пределы, ибо то, что звенит смехом у Шекспира, пронизано такой горячностью, которая требует от актера раскрытия всего его темперамента.

Вот к этому-то раскрытию темперамента, чтобы оп прозвучал убедительно, я иду в моей работе над Мальволио".

Определяя общий характер новой роли и задач, стоящих перед ним, Азарин из деликатности и скромности ни словом не обмолвился о своих предшественниках по созданию образа Мальволио в первой постановке "Двенадцатой ночи" на сцене Первой студии и МХАТ 2-го. А ими были М. А. Чехов, Н. Ф. Колин, И. И. Лагутин.

Разумеется Азарин не мог не учитывать их опыт. И столь же ясно, что он хотел создать своего Мальволио, в плане именно той идейно-художественной концепции спектакля, о которой говорилось выше.

В той же заметке из однодневной газеты МХАТ 2-го артист рассказывал, каким он представлял себе Мальволио и как собирался его играть:

"...Нужно сыграть этого средневекового полупридворного, полулакея так, чтобы зритель нашей эпохи понял бы все элементы его натуры. Натура - не из приятных. Это - лицемер, ханжа, постник, хвастающий своей куцей добродетелью. Он должен быть разоблачен - этот человечек, решающий людям радоваться и любить жизнь. И по мере моих сил я и стараюсь его разоблачить, так как я играю мое социальное отношение к образу. Однако отнюдь без всякой подчеркнутой тенденции".

План образа совершенно четкий, и ключевым в нем являлось разоблачение Мальволио. Азарину была понятна и органически близка презрительная ненависть великого гуманиста Шекспира к этому напыщенному, тупоголовому, самовлюбленному типу, который, как очень точно определил артист, не просто противен, он мешает людям жить, радоваться жизни, любить, смеяться, наслаждаться искусством, красотой. И Азарин не скупился на сатирические краски, чтобы заразить этой ненавистью и зрителей. "Он, - писал в газете "Советское искусство" Н. Оружейников, - отбросил всякое добродушие, всякие поиски "доброго в злом". Его Мальволио с неуклюжими манерами выдохшегося придворного, с самодовольной физиономией урода, воображающего себя красавцем, с пронзительным фальцетом,- огражден от всякого сочувствия".

Именно в этом и заключалось своеобразие азаринской трактовки роли, отличавшее его Мальволио от трактовки предшественников. Таким образом, артист выполнил поставленную перед собой задачу, что признавалось и отмечалось в многочисленных и весьма лестных отзывах на спектакль. Пожалуй, наиболее показательна в этом плане статья М. Загорского в "Литературной газете", сравнивающая игру Азарина в этой роли с игрой М. Чехова.

"... Азарии создал своего Мальволио, - констатировал критик, - выявив средствами... очень свежего комического дарования те черты этого персонажа, которые до сих пор не раскрывались вполне, - его смешную уверенность в себе, эту петушиную спесь дурака, который не видит дальше своего носа и все же мнит себя и красавцем, и умником, и важной персоной". Отмстив далее, как мастерски передает артист трепыхающуюся походку индейского петуха, как туп взгляд его Мальволио из-под нависших век, как у него спотыкаются, прилипают к обезьяньим губам, будто не желая сходить с них, слова, М. Загорский резюмирует: "Если Чехов вызывал в этой роли громкий смех, то Азарин, не опуская комических эффектов, не забывает вызвать в' зрителе и чувство отвращения и омерзения".

Особенно хорош был Азарин в сцене с подложным письмом. Можно сказать, это была кульминация роли. Артист развертывал здесь блистательную пантомиму, демонстрируя перед восхищенными зрителями всю смену внутренних состояний своего "героя", остроумно и неожиданно подставляя его различными сторонами под разящий, убийственный смех.

"Двенадцатую ночь" во МХАТ 2-м смотрели многочисленные иностранные гости, приехавшие в 1934 году в Советский Союз на Второй театральный фестиваль. И хотя среди этих известных режиссеров, актеров, театроведов, художников, композиторов после спектакля разгорелись споры по поводу того, что это интересная, острая, заразительно-веселая, но и не единственно возможная трактовка шекспировской комедии, они единодушно восторгались мастерской игрой актеров, выделяя Азарина, Гиацинтову, Дурасову, Готовцева. "Долгое время после окончания спектакля, - сообщала "Правда", - иностранные гости не расходились из зрительного зала, десятки раз заставляя подымать занавес и вызывая артистов". В "Правде" появилась даже фотография, запечатлевшая группу исполнителей "Двенадцатой ночи" с гостями фестиваля на сцене театра, где на первом плане стоит Азарин в гриме и костюме Мальволио.

Артист не случайно назвал свою уже цитировавшуюся заметку в однодневной газете "Смех Шекспира" - "Большая радость". Он испытывал это чувство не только от встречи с Шекспиром, с желанным и близким ему материалом высокой комедии, но и от самой обстановки, в которой спектакль готовился и потом шел. Для Азарина это было необыкновенно дорого и важно. И он подчеркивал в своей заметке:

"Хочу сказать еще о той атмосфере, в которой я работаю: мне было чрезвычайно полезно, что режиссерами спектакля являются С. В. Гиацинтова и В. В. Готовцев,- актеры, несущие с собой такую яркую комедийную стихию. И эта же комедийная стихия нашла свое выражение в театрально-ярком оформлении В. А. Фаворского. От его красочности шло и идет ко мне ощущение радости, бодрости и того оптимизма, которым так крепок и навеки будет крепок Шекспир".

В свою очередь и режиссеры были удовлетворены тем, как быстро и точно схватывал Азарин их задания, как глубоко и верно понял их замысел и постарался наилучшим образом воплотить его своим исполнением. Один из них писал ему:

"Дорогой Азарий Михайлович!

Работать с тобой в "12-й ночи" было одно удовольствие.

Поздравляю тебя с большим успехом и нашим общим праздником.

Любящий тебя В. Готовцев".

Добрые слова в связи с созданием образа Мальволио обратили к Азарию Михайловичу и другие товарищи по искусству. Вот, например, записка, полученная им после премьеры "Двенадцатой ночи": "...талантливому дорогому Азаричу. Поздравляю с новым творением! Вл. Баталов"

А вот надпись, сделанная на программке "Двенадцатой ночи" спустя почти два года со времени выпуска спектакля:

"А. М. Азарину в день 100-го представления благодарный МХАТ 2-й.

9 сент. 1935 г. И. Берсенев".

Азарин тоже умел видеть успех других, ценить его, радоваться ему, отмечать его устно и письменно. Доброжелательство, внимание и чуткость к людям были в характере Азарина чертами определяющими и ярко выраженными. И это, бесспорно, имело немалое значение и очень помогало Азарину в режиссерской деятельности. А повествование о его творческом пути подошло сейчас как раз к тому рубежу, где он, продолжая оставаться одним из ведущих актеров своего театра, успешно заявил о себе и как о талантливом, интересном режиссере.

Левша. 'Блоха' Е. Замятина(по Н. Лескову). МХАт 2-й

Тарелкин, 'Дело' А. Сухово-Кобылина. МХАТ 2-й

Тарелкин

Гоншон. 'Взятие Бастилии' Р. Роллана. МХАТ 2-й

Игнат Севастьянов. 'Фрол Севастьянов' Ю. Родина и П. Зайцева. МХАТ 2-й

Алье-Лейб. 'Закат' И. Бабеля. МХАТ 2-й

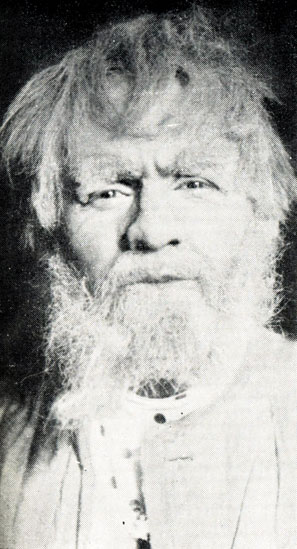

Борис Волгин. 'Чудак' А. Афиногенова. МХАТ 2-й

Котя. 'Светите,звезды!'

И. Микитенко. МХАТ 2-й

Напалеон. 'Нашествие Наполеона' А. Луначарского и А. Дейча. МХАТ 2-й

А. В Луначарский и А. М. Азарин в гриме и костюме Наполеона после спектакля 'Нашествие Наполеона'. МХАТ 2-й

Катеринка - С. В. Гиацинтова, Дорина Вейс - Н. Н. Бромлей,Костя Завьялов - А. М. Азарин. "Неблагодарная роль" А. Файко. МХАТ 2-й

Карл Грец. 'Суд' В. Киршона. МХАТ 2-й

Мальволио. 'Двенадцатая ночь' В. Шекспира. МХАТ 2-й

Архитектор Мотто.. 'Хорошая жизнь' С. Амаглобели. МХАТ 2-й

С. И. Амаглобели, Б. Н. Норд и А. М. Азарин в гриме и костюме Мотто после спектакля 'Хорошая жизнь'. МХАТ 2-й

Павел.'Свидание' К. Финна. МХАТ 2-й

Измайлов - А. И. Чебан, Павел - А. М. Азарин. 'Свидание' К. Финна. МХАТ 2-й

Профессор Черных. 'Слава' В. Гусева. Малый театр

Аркадий Счастливцев. 'Лес' А. Островского. Малый театр

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'