Взгляд со стороны

Весьма нужно, чтобы в каждом государстве поболее было мизантропов.

И. А. Крылов. "Почта духов"

Журналы и книги того времени полны "стрелами, пущенными из темноты" - личными намеками.

Виктор Шкловский. "Чулков и Левшин"

1

Предреволюционное напряжение во Франции сильнейшим образом влияло на общественную атмосферу Европы. За бурными столкновениями французских вольнодумцев с косной королевской властью следили во всех просвещенных странах. Было ясно, что приближаются какие-то события. Подземный гул нарастал постепенно. И театр, как сейсмограф, оповестил о грядущем землетрясении. История постановки "Севильского цирюльника" продемонстрировала слабость и растерянность власти. Трижды король запрещал пьесу и трижды вынужден был отступить перед общественным мнением.

Пьесы Бомарше были напечатаны в Петербурге.

Подземные толчки отдавались и в России. Уже начинали сами собой позвякивать люстры в Зимнем дворце. Приближались девяностые годы, о которых так верно сказал впоследствии Герцен: "Никогда еще человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую весну 90-х годов: все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного, святое нетерпенье тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями"*. Действительно, в канун великого десятилетия, в последние месяцы перед мировым переломом, перед Французской революцией, все казалось достижимым, осуществимым, самые дерзкие мечтания воспринимались как норма.

* (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1956, т. 8, с. 272.)

В феврале 1789 года отставной поручик литератор Федор Кречетов предложил петербургскому дворянству ходатайствовать перед императрицей о свободе печати и передаче цензуры Всенародно-вольно к благоденствию составленному обществу. Кречетов хотел, чтобы: "1) В пользу общую сочинения всем благожелательным людям изъявлять и издавать в свет свободно, 2) дабы разуму человеческому благоглаголание и благоделание от противоборствий совершенно освободить (дабы и самая ныне существующая цензура благоразумию в свет изглаголиться не препятствовала и в изданиях от ошибок была осмотрительнее), все книги цензурировать во всенародно-вольно к благоденствию составляющемся из всякого звания, чина и учения обществе"*. Поскольку возглавлял это общество Кречетов, то, фактически, он требовал, чтобы цензура была передана в руки ему, частному лицу. А по убеждениям он был демократ и революционер.

* (См.: Чулков Н. Ф. В. Кречетов - забытый радикальный публицист XVIII века.- В кн.: Литературное наследство. М., 1933, т. 9-10, с. 459-460.)

Вряд ли такая идея могла прийти кому-нибудь в голову в 1779 году. А в 1789 году пришла.

Радищев заканчивал "Путешествие из Петербурга в Москву", книгу, которая могла стоить ему головы. Он, однако, явно рассчитывал на другой исход.

Это выглядит безумием. Но то было благородное безумие - безумие неясных, но высоких надежд на какую-то новую, небывалую жизнь для всего человечества. Легко и весело дышалось в предвкушении великих перемен. Свободно и далеко бежало перо. И одно было ясно - надо торопиться писать, говорить, требовать. Надо было, с одной стороны, обличать, с другой - объяснять, как же всем поступать. Дело было в том, чтобы люди поняли, наконец, как нужно жить.

Руссо, едва ли не ключевая фигура эпохи, призывал: "Женщины-матери, кормите сами своих детей! Вы тогда можете возродить нас. Не отрывайте от себя детей своих - и вся наша жизнь изменится, в людях снова проснутся живые, здоровые чувства, и все уродливое и грязное исчезнет само собой. И мы объединимся тогда, и народ, государство будет сильнее"*.

* (Цит. по кн.: Коган П. Очерки по истории западноевропейских литератур. Спб., 1905, с. 289.)

Вот от чего, как казалось, зависели судьбы человечества. Казалось, что всему можно научить. И тогда все устроится "само собой".

Крупнейший русский просветитель Новиков, создатель российской оппозиционной журналистики, бесстрашный оппонент императрицы, придерживался подобной же точки зрения. Он утверждал, что первый долг родителей - научить детей почитать братьями всех вне зависимости от общественного или социального положения. Тогда для последующих поколений такое явление, как крепостное право, психологически потеряет всякие основания. Для того, чтобы наступило братство, нужно убедить людей в его необходимости и благотворности.

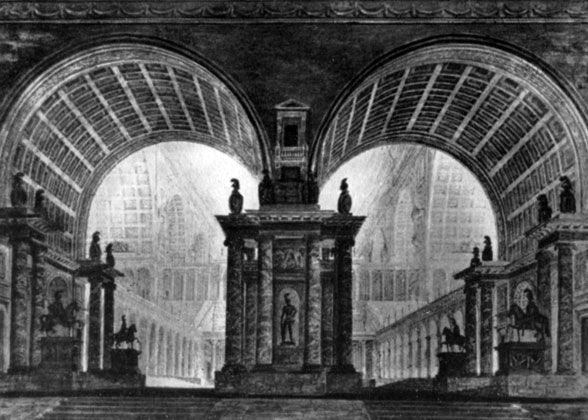

Дворец с конными статуями. Эскиз декорации П.-Г. Гонзага

Главным средством всеобщего перевоспитания мыслилась, конечно, литература. Форпостом ее был театр. Но поскольку для Крылова путь в театр оказался закрыт, то он выбрал в качестве поля деятельности журналистику. Журнал в тот момент был вторым по массовости и силе средством воздействия на умы.

Крылов начал издавать журнал в наэлектризованной и полной надежд атмосфере революционного кануна.

2

Некоторый профессиональный опыт у молодого журналиста уже был. В 1788 году он сотрудничал в журнале известного тогда литератора Ивана Герасимовича Рахманинова "Утренние часы". Сближение с Рахманиновым и публикации именно в его журнале определялись, конечно, не только личными симпатиями. Основой их дружбы и сотрудничества было упорное вольнодумство и стремление как можно скорее просветить головы российских читателей.

Рахманинов завел собственную типографию сразу же после знаменитого указа 1783 года, разрешившего вольное книгопечатание. И стал с неколебимой последовательностью внедрять в русскую литературу своего кумира - Вольтера. В 1784 году он уже издал "Аллегорические, философские сочинения" фернейского ниспровергателя, а на следующий год приступил к печатанию его собрания сочинений на русском языке. Его целью было перевести и опубликовать всего Вольтера. В своих "Утренних часах" он печатал также собственные переводы из французского радикала Мерсье.

Крылову импонировала решимость Рахманинова. Он почитал его как литератора и говорил впоследствии Жихареву: "Он был очень начитан, сам много переводил и мог назваться по своему времени очень хорошим литератором. Рахманинов был гораздо старее нас и, однако ж, мы были с ним друзьями"*.

* (Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л, 1955, с. 356.)

Рахманинов предоставил в распоряжение своего младшего друга типографию. 15 декабря 1788 года в "Санкт-Петербургских ведомостях" появилось объявление: "В книжной лавке книгопродавца Миллера, состоящей в Луговой-Миллионной по № 77, раздаются безденежно печатные объявления с подробным объяснением о предмете и расположении вновь выходящего ежемесячного издания под заглавием Почта Духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с воздушными, водяными и подземными духами, на которое началась ныне в той лавке подписка и будет продолжаться по февраль месяц будущего 1789 года".

После того как издание журнала стало реальностью, Крылов отправил письмо Соймонову и порвал с театром. Но перестав писать для театра, он стал писать о театре. Тематика "Почты духов" необыкновенно разнообразна, но театральная тема идет через весь журнал. Со страстью, волнением, негодованием, ненавистью говорит Крылов о чудном мире, от которого он отторгнут.

Корреспонденты волшебника Маликульмулька - духи или гномы - путешествуют по России, по Петербургу главным образом, и без обиняков делятся с мудрецом наблюдениями. Получив в руки журнал, Крылов начал жестоко сводить счеты с обидчиками. Первый удар пришелся по Княжнину.

Гном Буристон встречает на улице некоего "рассержанного человека", который требует, чтобы гном прочитал его челобитную на сатирика. "Государь мой,- отвечал я ему, - я не знаю ни сатиры, ни вашего дела". "О, сударь! - сказал он, - это дело требует непременного отмщения. Сатира эта написана на рогоносца, а жена моя точно доказывает, что это на меня".

Челобитная была написана стихами:

Судей собрание почтенно, Внемли пиита жалкий глас, И рассуди ты непременно С сатириком негодным нас: Он смел настроить дерзку лиру И выпустить во свет сатиру, Где он, рогатого браня, Назвал глупцом его безбожно, Жена ж моя твердит неложно, Что это пасквиль на меня. Второе, он сказал нахально, Что всем рогатым чести нет, Хотя признаться непохвально, Но это точно мой портрет. А третье, тот его рогатый, Лишь красть чужое тароватый, Не может сам писать стихов, А там весь город это скажет, И всякий стих мой то докажет, Что я и был и есть таков. Прошу ж покорно, накажите За пасквиль моего врага И впредь указом запретите Писать сатиры на рога (I, 79-80).

В "челобитной" не только издевательски пересказывалась ситуация "Проказников", но и высмеивалось дальнейшее поведение Княжнина, его попытка апеллировать к властям - "указом запретите писать сатиры". Попытка привлечь государственную силу для решения литературных распрей, очевидно, разъярила Крылова необычайно. Недаром Буристон встретил "рассержанного человека" возле здания суда, где творят безобразную пародию на правосудие. Крылов таким образом объединил Княжнина с жестокими и подлыми силами империи.

Обо всем этом Буристон сообщает в письме XII. А уже письмо XVI почти целиком посвящено театру. Буристон попадает в театр, где дают популярную трагедию. "Главный герой сей трагедии был некий островский Дон-Кишот <...>. Он был вдруг: философ, гордец и плакса; актер по смыслу слов очень изрядно поддерживал свой характер; он храбрился в тюрьме, читал на театре рассуждения тогда, когда надобно ему было что-нибудь делать; будучи простолюдином, гордился перед государем и плакал перед своею любовницею как дитя от лозы, когда она делала ему ласки, а чтоб ему чаще хлопали, то он, оборотясь к зрителям, почти при каждом стихе твердил им, что он их одноземец <...>.

Другая, то есть, его любовница, была царская дочь; она была несколько его поумнее, но столько хвалила своего любовника, как будто бы желала выйти за него без приданого <...>. Третье лицо изобразить хотело какого-то злодея. Писатель характер его заключал в словах, а не в действии. Он ничего не делал; но иногда кричал, что он всех перережет и передавит; а между тем, когда он спал на театре, то его самого удавили в седьмом действии, и осьмое доигрывается уже без него.

Наконец, четвертый, как говорят, был прекрасный характер; на нем основывалась вся трагедия; сказывают, что это был предобродетельный человек, и им окончалось зрелище; но жаль только того, что автор не выводил его на театр. Может быть, добродетельный характер был для него слишком труден" (I, 101-102).

За исключением нескольких издевательских искажений, здесь дана точная характеристика основных персонажей княжнинского "Росслава". Крылов дает убийственный пародийный пересказ, пользуясь крайне простым приемом - он игнорирует и литературную и сценическую условность, он смотрит на спектакль "естественным" внетеатральным взглядом и наивно рассказывает о том, что видит. Через сотню лет этим же приемом воспользовался Толстой, чтобы скомпрометировать оперный театр.

Издевательская критика Крыловым "Росслава" по сути восходит к неприятию княжнинского метода твердыми классицистами Дмитревским, Николевым. Они, как уже говорилось, видели в творчестве Княжнина размывание безукоризненного контура характера и идеологии, которого требовал классицизм. Их не устраивает не схематизм образов, но, напротив, чрезмерная усложненность, противоречивость.

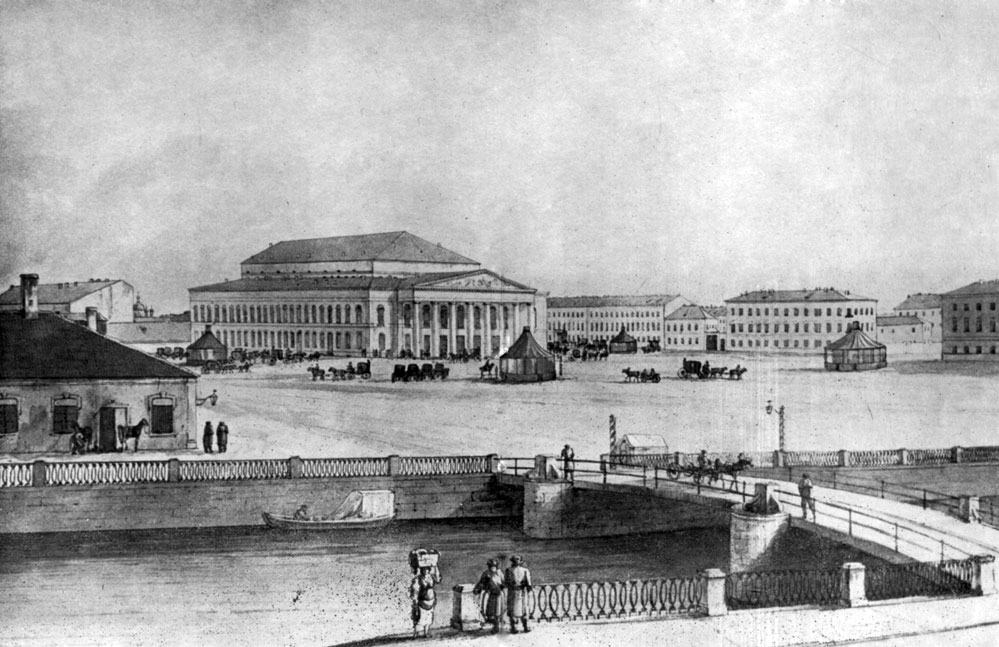

Театральная площадь. Рисунок А. Мартынова. Начало XIX в.

В случае с "Росславом" Крылов высмеивает то, что на самом деле было сильной стороной творческой манеры Княжнина, - экспрессию, стремительную смену психологических состояний. Княжнин, которому было тесно в железных границах классицизма, старался совместить необходимую нормативность с правдоподобием движения человеческих чувств. Для Крылова последнее было совершенно неприемлемо. Сам он оживлял застывшие драматургические формы совершенно иным способом - концентрацией однолинейных характеров, исключавших прямое жизнеподобие и переводящих ситуацию в гротеск. Важную для гражданственного Княжнина и для оппозиционной части публики идеологическую сторону трагедии Крылов саркастически игнорирует. Для него все сводится здесь к навязшим в зубах клятвам в бестрепетной верности долгу, а точнее одному из враждующих государей, к ежеминутным напоминаниям о своей национальной принадлежности, к психологически неоправданной готовности умереть в любую минуту. Все это, по мнению Крылова, банально, путано и попросту не заслуживает внимания.

Крылова совершенно не удовлетворяют политические абстракции в театре. "Расиновские" трагедии Княжнина кажутся ему высокопарно-бессмысленными. Сам он ориентируется на "конкретного" Мольера. Драматургическая конкретность для него определяется необходимостью немедленно и непосредственно реагировать на сегодняшние события. Взяв в "Проказниках" за основу принцип сатиры на лица, он нагнетает соответствующие качества персонажа, пока тот не превращается в яркую "маску". Но "маску" с ясным прототипом. Этим же приемом он пользовался в своей журнальной сатире на Екатерину и ее "визирей".

Кроме всего прочего, Крылова категорически не устраивал шумный государственный патриотизм "Росслава", играющий в тот момент на руку имперскому правительству. Каково было его собственное отношение к государству, как таковому, и к российскому в частности, мы скоро увидим.

И отнюдь не безобиден и не бессмыслен сарказм последнего пассажа. Ведь персонаж с "прекрасным характером", "предобродетельный человек", который так и не появляется на сцене, - законный монарх, король Густав, ради которого Росслав совершает все свои удивительные подвиги. Крылов не только откровенно потешается над идеей "предобродетельного" государя, но выражает сомнение в способности Княжнина создать добродетельный характер. Но Княжнин был автором "Титова милосердия", написанного по желанию Екатерины. "Титово милосердие" - попытка найти компромисс между представлениями просвещенного дворянства и требованиями самодержавной императрицы.

В защиту Княжнина выступили члены "Общества друзей словесных наук", умеренные либеральные литераторы. В своем журнале "Беседующий гражданин" "друзья словесных наук" опубликовали сочинение под названием "Бредни праздного педанта": "Что ежели бы нашему брату за то деньги давали, чтоб, сидя на одном месте и ничего не делая, марать бумагу какими-нибудь головоломными затеями! Я <...> тотчас бы ударился в Сатиры; потому что они для нашего брата ученого всегда кажутся легче, да и приличнее. Похвалить-та мудрено; тут страждет собственное наше самолюбие, а разругать, что ступишь, то случай"*. "Друзья словесных наук" выступали против независимости и профессионализации литератора - недаром педант назван праздным. Они выступали против сатирического обличения. Они выступали против принципа сатиры на лица, столь любезного Крылову. На то, что речь идет именно о Крылове, его оппоненты указали совершенно недвусмысленно, включив в "Бредни" целые, очень узнаваемые фразы из "Почты духов".

* (Беседующий гражданин, 1789, № 1, с. 76-77.)

Они с полным пренебрежением отнеслись к мотивам, которые двигали автором "Проказников": "О Пасквилях я уж и не говорю,- откровенничал Педант. - Мне кажется, что нет, да вряд ли и будет кто-нибудь, кого бы я не в состоянии был разругать для своего честолюбия или в удовольствие того, на чей щет иногда пообедаешь"*. Тут прямое указание на театральное соперничество Княжнина и Крылова и, что любопытно, на групповую вражду, на высоких покровителей Крылова.

* (Беседующий гражданин, 1789, № 1, с. 83.)

Относительно сатиры на лица "друзья" высказывались весьма недвусмысленно: "Если бы осмеивание по крайней мере довольствовалось распространением мрака на дарования! Ежели бы оно понося Сочинителя, почтило Человека, хотя столько, чтобы щадило в нем самое драгоценнейшее, его честь! Но что видим!.. Уже нравы наши бесчестятся ругательными сочинениями"*.

* (Беседующий гражданин, 1789, № 1, с. 165.)

Нападению "друзей словесных наук" на Крылова в отместку за "Проказников" сопутствовало существенное обстоятельство. И "Беседующий гражданин", и "Почта духов" печатались в одной типографии - у Рахманинова. "Бредни праздного Педанта" опубликованы в первом, январском номере "Гражданина". А цитируются в "Бреднях" фразы тоже из первого номера "Почты". Стало быть, воспользовавшись присутствием в типографии, "друзья" ознакомились с текстом враждебного журнала и использовали его.

Рахманинову пришлось выбирать между "друзьями словесных наук" и своим молодым другом. Рахманинов выбрал Крылова. Издание "Беседующего гражданина" перешло в другую типографию. Крылов ответил ударом на удар. В XXX письме "Почты" гном Зор, вспоминая прежние времена, во время прогулки по книжным лавкам Петербурга говорит: "Тогда не приносили стыда ученому свету Бабушкины выдумки, Бредящий мещанин и изданные в четверку без правил краденные сочинения Рифмокрада, которыми завалены ныне все книжные лавки и которые продаются нередко на вес для разносчиков на обертку овощей" (I, 171).

"Бредящий мещанин" - издевательски переиначенное название "Беседующего гражданина". И поставлен журнал в своеобразном ряду. "Бабушкины выдумки" - "Сказки бабушки" С. Друковцова, развлекательное чтение. А "краденные сочинения Рифмокрада" - вышедшее незадолго перед тем собрание сочинений Княжнина. И далее, презрительно отмахнувшись от оппонентов, Крылов снова со всей едкостью обрушился на Княжнина, доказывая, что никакие заступники, кто бы они ни были - генерал Соймонов или либеральные литераторы,- не спасут его.

"Когда я рассуждал таким образом над увесистыми сочинениями сего прилежного автора, тогда подошел ко мне малорослый и сухощавый человек".

Малорослость и худощавость персонажа имеет здесь опознавательное значение, - как правило, в "Почте духов" отсутствуют приметы внешности. Речь идет о Павле Юрьевиче Львове, одном из основателей "Общества друзей словесных наук" и деятельном его члене. За малый рост Львова называли Миниатюркин.

"Что вы думаете, - сказал он мне,- о сем великом авторе?" - "А я думал, - отвечал я ему, - что я держу в руках не хорошие сочинения, а худые переводы".- "О, государь мой! Так вы, конечно, не слыхали, как его хвалят за его столом, чему я сам бывал очевидным свидетелем; я слышал, что он недавно очень хорошо написал трагедию, в которой разругал прекрасно не помню какого-то святого". (Намек на трагедию "Владимир и Ярополк", о которой позже пренебрежительно отозвался Дмитревский.)

"Эту трагедию больше делал Расин, нежели он, - сказал подошедший к нам один из покупщиков старых книг. - Возьмите,- продолжал он, - Расинову Андромаху: вы увидите, что здешняя не что иное, как слабый перевод <...>" - "Вы очень злы, государь мой! - возразил защитник бранчливого автора, - когда поносите сочинителя, привлекающего дарованиями своими к себе в дом множество обожателей своего пера".

"О, этому я охотно верю, - говорил противник Рифмокрада, - что у него бывает много гостей, но кто захочет, тот может видеть, что сему не дарования его, а его повар и гостеприимная жена причиною <...>. По моему мнению, не можно ставить себя в число первых писателей тому, о ком это говорят такие люди, которые не имея чем заплатить трактирщику за обед, ищут оного у вельможи или у стихотворца и расплачиваются обыкновенно за него пустыми восклицаниями и похвалами хозяину. С другой стороны, и жена его расплачивается, как может, с гостями, которые, имея гибкий язык, ищут на счет его всем на свете попользоваться, но, отними у сего парнасского идола его жену, то треть обожателей его исчезнет, отними повара, тогда и достальные две трети пропадут" (I, 171-172).

А. Л. Нарышкин. Рисунок О. Кипренского. Начало XIX

Кроме знакомых по "Проказникам" мотивов - литературное воровство, распутная жена - здесь появляются некие новые моменты. Во-первых, отталкиваясь от обвинения оппонентов, Крылов рисует принципиально новую ситуацию: Рифмокрад, литератор, настолько внутренне зависим от своих хозяев, что копирует их отношение к культуре. Как вельможа-меценат, презирающий писателя, но подкармливающий его и пользующийся его услугами, он, Рифмокрад, окружает себя прихлебателями, раздувающими его известность. Рифмокрад - Княжнин, разыгрывающий вельможу от литературы, решительно исключается Крыловым из числа независимых мудрецов, проповедников истины, подлинных литераторов.

И, во-вторых, впервые здесь заходит речь о клаке - домашней и театральной, как средстве литературной борьбы и карьеры. Противник Рифмокрада, дразня маленького и тощего человека - Львова, читает такие стихи:

Ко славе множество имеем мы путей. Гомер хвалить себя умел весь свет заставить; А Рифмокрад, чтобы верней себя прославить, Нажил себе жену, а женушка детей, Которы в зрелищах, и кстате и не кстате, В ладони хлопая, кричат согласно: тяте! Но сколь немного жен есть верных знает свет; Не на Лукрецию и наш нашел поэт. Он видит это сам. Поступки Тараторы Между приятелей ее заводят ссоры (I, 172).

И далее Крылов утверждает: слава Рифмокрада - Княжнина дутая, успех на театре создают его собственные дети и любовники его жены. Защитник Рифмокрада не выдерживает такого поношения. Начинается драка, которая заканчивается унизительным поражением субтильного воителя; он оказывается погребенным под грудами сочинений своего кумира. Это не только насмешка, но и злое предупреждение.

А заканчивается XXX письмо так: "Страсть к стихотворству здесь сильнее, нежели в других местах, но страсти к истине и к красотам очень мало в сочинителях, оттого-то здесь нет хороших книг, но множество лавок завалены бреднями худых стихотворцев" (I, 174). Это почти дословное повторение филиппик из "Самолюбивого стихотворца" Николева.

3

Борьба против Княжнина и его сторонников была отнюдь не единственной театральной темой "Почты". Крылов четко формулирует отношение к основным сторонам театральной жизни. Ему это легко было сделать, ибо стоял он теперь вне театра.

Он пытается проанализировать особенности актерской профессии и высказывает ряд интересных соображений. По Крылову, сила актера заключается в том, что его личные качества не имеют отношения к результату его деятельности. Он может быть дурным человеком, но с успехом играть роли благородных людей и тем приносить пользу. Актер живет двумя жизнями, и частная его жизнь ни на кого не влияет по причине социальной незначительности своей, но в профессиональной жизни он выполняет высокую миссию. Молодой актер говорит гному Буристону: "И самая низость сего звания полезна для того, что поведение комедианта не берется в пример <...>. Комедиант не имеет случая сделать несправедливого суда; угнетать каким-нибудь откупом целый город <...>. Вся власть его ограничивается только тем, что изображает на театре пороки. Он может поправить те части злоупотребления, до которых не достигают законы и которые более вреда и разорения приносят государству, нежели самые хищные откупщики" (I, 99-100).

Актер, по Крылову, ничего не навязывает публике. Слушать или не слушать актера - добровольный выбор зрителей. Актер и весь мир театра с его системой духовного, а не физического воздействия противопоставляется государству с его грубой силой и стремлением навязать собственные ценности. Актер, как властитель дум, решительно и ядовито противопоставляется властителю-вельможе, фавориту.

Куда менее высокого мнения автор "Почты" об актрисах. "Хитрость и притворство - наилучшие дарования театральных девок; они притворною наружностию очень искусно умеют прикрывать жадность свою к корыстолюбию. Те, которые многими опытами знают их хитрость, не даются им в обман и не верят притворному их постоянству; но многие неопытные молодые люди и легковерные, ослепленные ими старики часто попадаются в их сети" (I, 117). И далее идет на нескольких страницах подробное описание уловок, которыми пользуются "театральные девки".

Жестокая страстность, с которой обличается непостоянство актрис, заставляет подозревать здесь печальный личный опыт автора. Молодой, жадный к жизни, темпераментный Крылов все эти годы провел в актерской среде. И, очевидно, любовный его опыт был не идилличен. Во всяком случае, филиппика против "театральных девок" дает биографу драматурга материал для психологического анализа.

Весьма критически относится автор "Почты" и к значительной части публики. Отправившись в столичный театр в сопровождении господина Старомысла (несомненный намек на Стародума), один из духов наблюдает там картину, сильно напоминающую состояние театральной публики еще сумароковских времен: "Между театром и партерами на довольно пространной площадке стояла толпа мужчин, из которых очень немногие, подвинувшись ближе к театру, занималися зрением пиесы, а большая часть, расхаживая взад и вперед, заглядывали в глаза женщинам, сидящим в партерах, и разговаривали между собою так крепко, что от их разговоров совсем неслышно было речей актеров, представляющих на театре" (I, 115).

Взглянув на театр со стороны, журналист Крылов ясно увидел существенный разрыв между высокой задачей театра и его реальным состоянием, разрыв между духовным уровнем просвещенной части публики и основной массой зрителей. Но осознание этих несоответствий вовсе не привело Крылова к выводу о непригодности театра как орудия воздействия на судьбу страны. Деятельный, конкретно мыслящий писатель считал, что театр надо улучшать, а публику перевоспитывать дальше.

Дворцовая набережная у Эрмитажного театра. Фрагмент акварели К. Беггрова. 1820-е гг.

И он последовательно занимался этим в "Почте духов". Он осудил нравы "театральных девок", высмеял зрителей, которые приходят в театр, чтобы покрасоваться и поболтать, он попытался доказать бессмысленность абстрактной, по его мнению, идеологии княжнинских трагедий. Мысли о театре проходят в журнале крупным пунктиром. И в одном из последних писем речь пошла о комической опере.

Этому предшествует, однако, многозначительная преамбула. Гном Зор, оправдывая интерес к театру, пишет волшебнику Маликульмульку: "Вот, скажешь ты, смешное желание прыгать из государства в государство и из театра в театр, только для того, чтобы видеть новое театральное зрелище, которое, может быть, не стоит того, чтобы заняться им два часа, и переноситься несколько тысяч верст за тем, чтобы после бранить автора, дерзнувшего навести ужасную зевоту вдруг тысячам двум народу за наличные их деньги! Все это может статься, а особливо в такие времена, когда театр сделался не училищем нравов, но их развращением; однако выслушай мое оправдание: оно не в ином чем состоит, как в дошедшем до меня описании сего государства" (I, 246).

Далее идет стихотворение, которое считается похвальной одой Екатерине, написанной с дипломатическими целями, а на самом деле есть злейшая пародия на подобные оды. Как явствует из предыдущего текста, ода - описание успехов екатерининской империи, рассчитанное на иноземцев. Но автор "Почты" последовательно опровергает каждую строчку оды, и дифирамб превращается в свою противоположность. Крылов показывает, насколько обычные славословия, расхожие представления европейцев о Екатерине не соответствуют действительности.

В оде говорится и о театре:

Расправа есть и шалунам, Театры глупых учат там (I, 246).

И затем идет описание театрального представления, из которого ясно, что ничему такой театр научить не может и не старается.

Прибегнув к уже знакомому нам приему наивного описания, Крылов высмеял комическую оперу в ее развлекательной разновидности. Он не против этого жанра, но он против бессмысленности и легкомыслия.

Но дело было не только в дискредитации определенного типа комической оперы. Крылов никогда не ставил перед собой частные задачи. За издевательским описанием спектакля петербургского императорского театра следует многозначный в теоретическом и биографическом плане диалог Зора с одним из зрителей.

"Театр,- говорил я ему,- есть училище нравов, зеркало страстей, суд заблуждений и игра разума, но здесь ничего этого не видно <...>".

"Ах! сударь,- сказал мне мой сосед,- все ваши слова справедливы; добрый вкус у всех просвещенных народов один, а глупое никакому рассудительному человеку не понравится; но театр здешний столь беден, что он должен представлять или переводные, или подобные сему сочинения. Правда, мы могли бы видеть более новостей; но здесь выбор в сочинениях очень строг. Я знаю двух моих знакомых, которых сочинения года с три уже в театре; но нет надежды, чтобы они и еще три года спустя были представлены, хотя можно побожиться, что они лучше этой".- "<...> Но для чего же здесь доступ так труден на театре?" - "Для того,- отвечал он,- что почитают благодеянием сыграть чье сочинение; впрочем, это расчет театра, и расчет такой, которого польза, может быть, приметна ему только одному" (I, 250-251).

Удивленный Зор спрашивает, какими же качествами должна обладать пьеса, чтобы попасть на сцену этого театра? И получает очень определенный ответ. "Во-первых, смысла и остроты не надобно; правила театральные совсем не нужны; берегитесь пуще всего нападать на пороки, для того, что комедия, написанная на какой-нибудь порок, почитается здесь личностию; берегитесь также вмещать острых шуток в ваше сочинение; ибо здесь говорить умно на театре почитается противным благопристойности" (I, 251).

В диалоге сконцентрировано и прояснено все, что мы знаем о конфликте Крылова с Княжниным и Соймоновым, что было изложено в знаменитых письмах. Крылов выполнил обещание довести обстоятельства и причины конфликта до сведения публики. Напечатать письма ему не удалось, он изложил суть дела в своем журнале.

Письма Княжнину и Соймонову, обращенная к театру публицистика "Почты", собственно, начало русской театральной критики, рожденной потребностями внутритеатральной борьбы.

4

Времена становились все тревожнее.

В июле 1789 года до Петербурга дошли первые известия о падении Бастилии. 7 августа об этом официально сообщили "Санкт- Петербургские ведомости".

Французский посол в России граф Сегюр писал: "Известие это вызвало при дворе довольно сильное и общее неудовольствие. В городе впечатление было совершенно обратное, и хотя Бастилия не угрожала ни одному из жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который вызвало падение этой государственной тюрьмы и эта первая победа бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан и некоторых молодых людей более высокого социального уровня"*.

* (Цит. по кн.: Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789-1794 гг. М., 1956, с. 47.)

Для того чтобы понять, какие чувства могли возбудить известия о революции во Франции у двадцатилетнего радикала Крылова, нужно слегка отступить назад и рассмотреть либретто оперы "Американцы", написанное им в 1788 году.

Полностью крыловский текст не сохранился. В конце 90-х годов соратник Крылова по журнальной деятельности Клушин с ведома Ивана Андреевича переписал прозаическую часть либретто, чтобы сделать его приемлемым для цензуры. Стихотворный текст - арии и хоры - сохранились так, как написал их Крылов. По общему характеру сюжета, по стихотворному тексту, по скупым свидетельствам автора мы можем приблизительно восстановить смысловую сторону первого варианта "Американцев".

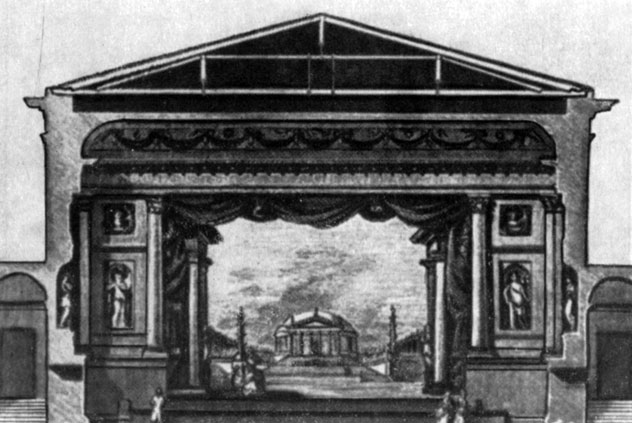

Сцена Эрмитажного театра. Гравюра. Конец XVIII в.

Сюжет оперы восходил к трагедии Вольтера "Альзира, или Американцы", которую, как мы помним, переводил Фонвизин и на которую опирался Николев, создавая "Сорену". Крылов и здесь пошел вослед за своими политическими учителями, взяв за основу прославленную антидеспотическую пьесу.

Почему, собственно, "Американцы"?

Это отчасти объясняется сюжетом, основной стержень которого борьба коренных жителей Америки - индейцев (они и есть американцы) с испанцами-поработителями. В предгрозовой атмосфере 1788 года Крылов пишет пьесу о войне угнетенного народа за свободу и настаивает на ее постановке. Музыку к опере сочиняет только что вернувшийся из Европы композитор Фомин. Причем, судя по всему, Фомин сочинял музыку не по приказанию театрального начальства, а по договоренности с автором пьесы, что позволяет предположить их единомыслие и добрые отношения.

Опера была одобрена Дмитревским и отвергнута Соймоновым. Значительная часть известного нам письма к Соймонову посвящена именно протесту против запрета "Американцев". Крылов явно придавал опере большое значение.

Он выбрал американский сюжет потому, что был поклонником руссоистских идей, о чем неоднократно говорил в стихах и прозе. А Руссо ставил неразвращенных цивилизацией индейцев в пример европейцам.

Крылов выбрал американский сюжет еще и потому, что после недавней победы американской революции тематика была связана с определенным кругом общественных ассоциаций. В конце восьмидесятых годов американские аболиционисты во главе с Франклином, которого прекрасно знали в России, боролись за равноправие рас, за отмену рабства.

В России существовали свои негры, свои рабы - крепостные крестьяне. Крылов снова обратился к задачам и приемам русской комической оперы с ее крестьянской проблематикой и закамуфлировал эту проблематику экзотическим антуражем. То, что нельзя было написать о России, он написал об Америке.

Свободолюбивые индейцы расправляются со своими угнетателями безжалостно. Но их жестокость - ответ на жестокость испанцев. Мотивы их действий в крыловских стихах сформулированы четко:

Нашу вольность защитивши И врагам их злость отмстивши, К нам придете взять покой. Нам не смерть сего народа, Но нужна одна свобода, С ней идем к себе домой.

Из письма к Соймонову известно, что прежде всего возмутило генерала: "Ваше превосходительство издали приговор, что мою оперу не можно представить, доколе не будет в ней выкинуто, что двух европейцев хотят принести на жертву, и что это револьтирует, как вы изволили сказать, слушателей".

Соймонову, естественно, не абстрактных испанцев было жаль. В его сознании, как и в сознании публики того времени, воспитанной на политических намеках и аллюзиях, происходила мгновенная подстановка: индейцы - крестьяне, испанцы - дворяне. Сожжение индейцами испанцев равнялось поджогу барской усадьбы. Тем более, что сожжению в опере придается вполне осмысленный идеологический характер. Оно комментируется хором американцев и философски, и политически:

Солнце! Сих врагов природы Мы тебе сжигаем в честь. Наши дни продли свободы И пошли нам праву месть*.

* (Цит. по кн.: Театральное наследство. М., 1956, с. 252.)

Испанцы - враги природы, враги естественного и справедливого способа существования. Испанцы - враги свободы, заслуживающие отпора, мести. Нет ничего удивительного, что Соймонов не пожелал видеть оперу на вверенном ему театре. Крылов припомнил генералу этот запрет, высмеяв бессмысленные оперы, которые Соймонов с удовольствием рекомендовал к постановке.

Руссоистская позиция с вытекавшим из нее тираноборством, декларированная в "Американцах", определяла отношение Крылова, автора "Почты духов", к екатерининской империи и к деспотическому государству вообще. "Почта духов" - энциклопедия разоблачения и отрицания. Молодой бунтарь с невиданной в то время дерзостью высмеял все, что считалось сильными и славными сторонами екатерининского царствования: активную внешнюю политику, дружбу с европейскими философами, демонстрацию просвещенности. Он ясно и трезво показал, что в судах империи царит кривда и взяточничество, что единственный путь наверх при дворе - интриги и подлость, что язва фаворитизма разъедает управление, что ложное поверхностное просвещение порождает моральных уродов. Все это он писал и печатал в тот момент, когда во Франции с минуту на минуту ждали взрыва и когда этот взрыв произошел.

Г. Р. Державин. Гравюра И. Ческого с портрета работы С. Тончи. 1801

Политическая программа Крылова двоилась. С одной стороны, в плане утопических мечтаний - проповедь естественной жизни, естественных добродетелей, опрощения и близости к природе, с другой, в плане конкретной политики - возведение на престол истинно просвещенного монарха, ограниченного конституцией. Но позитивная его программа, фонвизинского, собственно, толка, далеко уступала в страстности и наступательности его негативной программе. В его обличениях столько ненависти и страстности, что встает вопрос о самом праве на существование империи и ее столпов.

Необычайно точно охарактеризовал тип сознания радикалов конца XVIII века Герцен: "То было новое отрицание существующего порядка вещей, которое вырвалось наперекор монаршей воле, из глубины пробудившегося сознания, - крик ужаса каждого молодого поколения, опасающегося, что его могут смешать с этими выродками"*.

* (Герцен А. И. Собр. соч., 1956, т. 7, с. 189.)

В "Почте духов" Крылов окончательно сформулировал свою общественно-литературную позицию, которую наметил еще в "Филомеле", в фигуре мудреца Калханта. Его идеал - мизантроп, суровый и бескомпромиссный обличитель. "Я весьма в том уверен, что ничто не может быть столь полезно для благосостояния общества, как великое число сих мизантропов; я почитаю их за наставников и учителей рода человеческого. Одна половина света, занимаясь безделками, повержена ныне в совершенное ребячество, а другая одержима бешенством! Итак, должно поступать с людьми или как с младенцами, или как с бешеными. Обыкновенные философы, мудрецы и ученые не могут более быть их путеводителями; все их премудрые поучения не сделают никакого впечатления над развращенными их умами, надлежит употребить па сие гораздо строжайших наставников - одним словом, таких, каковы мизантропы <...>.

Пусть осуждают, сколько хотят, грубость и странные, по мнению некоторых людей, поступки мизантропов, я буду всегда утверждать, что почти невозможно быть совершенно честным человеком, не быв несколько им подобным" (I, 35-36).

Жестоко высмеивая Княжнина, отправляя оскорбительное письмо вельможе Соймонову, Крылов поступал как мизантроп.

Причем необходимость сильных средств для воздействия на умы определялась не только личными качествами сатирика и его убеждениями. Их требовала ситуация. Крылов прекрасно знал, что делается за блестящим фасадом екатерининской империи, чего стоят громкие победы и приобретенные территории.

В этой ситуации, требующей, с одной стороны, немедленного вмешательства людей с развитым чувством гражданского долга, а с другой, чреватой тяжкими последствиями для решившегося вмешаться, нужно было немалое мужество, чтобы занять позицию, рекомендуемую автором "Почты духов".

5

В Париже началась революция. В Петербурге с необычайной силой вспыхнули надежды на перемены.

Автор "Почты духов" в августовском номере своего журнала напечатал одну многозначительную историю. В некоем государстве вступил на престол молодой государь. Его тотчас же окружили льстецы и корыстолюбцы. Все шло, как всегда шло в таких случаях. Но неожиданно какой-то человек стал возмущаться происходящим. Выяснилось, что это писатель. Государь велел привести его. И бесстрашный мудрец, уже знакомый нам тип мизантропа, обратился к царственному юноше с поучительной речью: "Ты был предназначен высшим провидением владычествовать под великим народом; но гнусная политика или, лучше сказать, подлое ласкательство, скрыло от тебя должности, присоединенные к сему достоинству. Между тем, непредвидимый удар поспешил минутою твоего владычества" (I, 256). И далее мизантроп советует государю окружить себя мудрецами и править просвещенно.

Он разговаривает с властителем, по меньшей мере, как с равным. Но дело не только в этом. Ведь здесь без всяких обиняков изложен конфликт Екатерина - Павел. Да, Павел должен был занять престол, но "гнусная политика" матери и ее фаворитов ("подлое ласкательство") лишила его законных прав. А "непредвидимый удар", о котором говорит мудрец, - прямая угроза переворота.

Обуховский мост через Фонтанку. Литография К. Беггрова. 1823

Августовский номер "Почты" был задержан и вышел через много месяцев. Он оказался последним.

Совершенно ясно, что пропавловские симпатии Крылова с середины восьмидесятых годов, рожденные его общением с деятелями оппозиции, не только не исчезли, но окрепли и приобрели еще более резкий характер. Речь мудреца в "Почте духов" можно рассматривать как манифест сторонников великого князя, провозглашенный, однако, мизантропом, стоящим выше схватки.

Но что это были за люди? Панинской группировки не существовало, тяжело больной Фонвизин был вытеснен из политической и литературной жизни. Дмитревский не был политически активной фигурой.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательно присмотреться к окружению Крылова в тот период.

Мы знаем, что по приезде в столицу юный драматург заслужил дружбу Дмитревского и, скорее всего, симпатию Николева, во всяком случае, в плане литературном и общественном он шел за Николевым. Он сблизился с семьей Державиных. А какова была политическая ориентация первого поэта эпохи? Державин, как известно, отнюдь не являлся сторонником деспотического самодержавия. В 1801 году у него был готов конституционный проект, ограничивающий императорскую власть. Конституционные проекты не создаются в течение двух недель. Они обдумываются годами.

Первая жена Державина была дочерью кормилицы великого князя Павла Петровича. Перед свадьбой наследник беседовал с поэтом наедине и обещал покровительство. Имевший немало служебных неприятностей и чисто человеческих столкновений с Екатериной, Державин мог желать прихода к власти Павла. И не случайно сразу же после воцарения Павел назначил Державина личным докладчиком - должность, не имевшая аналогов в прошлом и означавшая неограниченное доверие. Строптивость Гаврилы Романовича и бешеный нрав императора вскоре сделали этот альянс невозможным, но важен сам факт.

Крылову, как мы предполагаем, покровительствовал преследуемый Екатериной, близкий к Фонвизину и Державину Маврин. Крылову покровительствовал Ростислав Евграфович Татищев. Крылову покровительствовал Николай Александрович Львов.

За вторую половину 80-х годов столичные связи Крылова должны были стремительно расшириться. И чтобы понять человеческую основу этих связей, необходимо представить себе, каким был Крылов на рубеже двух десятилетий.

Молодого Крылова часто изображают озлобленным разночинцем, исподлобья глядящим на дворянских писателей, яростно защищающим оскорбленное самолюбие, пытающимся выбиться из второстепенных литераторов. Но даже то немногое, что реально известно нам о его молодости, говорит о совсем ином. Он был рослый, крепкий молодой человек, энергичный, решительный, веселый. Натура разносторонняя и в высшей степени артистичная. Он хорошо рисовал, играл на скрипке. Ему легко давались языки - с юности он знал французский, в 90-х годах изучил итальянский. (Уже в пожилом возрасте он на пари за короткий срок овладел древнегреческим.)

Его веселая и умная злость, ни перед чем не пасующая саркастичность делали беседы с ним необычайно увлекательными. И старшие друзья Крылова, и сверстники наверняка ценили в нем не только литературный талант, но талант человеческий, общекультурный. Они дорожили его обществом. Обласканный самыми блестящими людьми эпохи, принятый в круг привилегированной оппозиции, Крылов вовсе не чувствовал себя ущемленным. Уверенный до снисходительности тон его писем к Соймонову и Княжнину свидетельствует об ощущении устойчивости.

Осведомленный биограф Ивана Андреевича - Плетнев, знавший свидетелей крыловской молодости, писал о положении Крылова в 90-е годы: "Литератор уже с известным именем, молодой человек, успевший образовать в себе несколько талантов, за которые так любят в свете, драматический писатель, вошедший в сношения с первыми артистами театра, журналист, с которым были в связи современные литераторы <...>. Он участвовал в приятельских концертах первых тогдашних музыкантов, прекрасно играя на скрипке. Живописцы искали его общества как человека с отличным вкусом <...>. Ему не было уже чуждо и высшее общество столицы"*.

* (Плетнев П.А. Сочинения и переписка, т. 2, с. 61-62.)

Итак, перед нами человек со связями не только широкими, но и высокими.

В 1788 году в Петербург приехал Александр Иванович Клушин. Он происходил из старинной, но обедневшей дворянской семьи. Начал жизненную карьеру, как начинало ее большинство недорослей. В семнадцать лет - армейская служба, участие в походах, весьма медленное повышение в чинах. В 1786 году он вышел в отставку в чине подпоручика и принялся за сочинение пьес. С Крыловым их свела не только личная симпатия.

Гостиная Олениных. Акварель неизвестного художника. 1820-е гг.

В судьбе Крылова и Клушина было вообще много общего. В ранней юности, еще до армии, став чиновником, Клушин, как и Крылов, фактически сам образовал себя, пользуясь библиотекой высокого покровителя. Покровителем был знаменитый генерал, князь Н. В. Репнин, друг и сторонник великого князя Павла Петровича.

Клушину должен был импонировать крыловский радикализм. Он тоже исповедовал крайние взгляды. Известный мемуарист А. Т. Болотов писал, что Клушип был "умный, хороший писатель, но <...> сердце имел скверное: величайший безбожник, атеист и ругатель христианского закона; нельзя быть с ним: даже сквернословит и ругает, а особенно всех духовных и святых"*.

* (Болотов А. Т. Памятник претекших времян, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах. М., 1875, с. 117.)

Есть основания предполагать, что Клушин принимал участие в издании "Почты духов". Во всяком случае, на некоторое время он становится ближайшим другом Крылова. "Он был точно умен, - скажет потом Крылов,- и мы были с ним искренними друзьями"*.

* (См.: Жихарев С. П. Записки современника, с. 357.)

С конца 80-х - начала 90-х годов у Крылова кроме связей литературных появляется много знакомств другого характера. Новые друзья - офицеры гвардейских полков. Это - семеновец Ф. Энгель, человек близкий к генералу Репнину; И. Васильчиков, конногвардеец, ставший вскоре любимцем Павла I; преображенец В. Татищев.

К новым связям молодого драматурга и журналиста относится и дружба с семейством Бенкендорфов, представители которого принадлежали к ближайшему окружению наследника.

Таким образом, Крылов, воспитанный - прямо и косвенно - деятелями пропавловской оппозиции 80-х годов, в начале 90-х годов оказался окруженным гвардейским офицерством, в той или иной степени ориентированным на великого князя.

Более того, судя по записи историка М. П. Погодина, сделанной со слов Крылова, он был хорошо знаком и с самим наследником. Во всяком случае, сразу же но восшествии Павла на престол они встретились как старые знакомые.

Рисунок И. А. Крылова на рукописи. 1808

Крылов явно вел крупную и рискованную политическую игру, подробностей которой мы не знаем. Давняя связь с панинско-фонвизинской оппозицией создала для того психологические предпосылки. Резкие пропавловские и антиекатерининские декларации "Почты духов", дружба с людьми, близкими к наследнику, говорят о том, что идеологические симпатии Крылова в конце 80-х - начале 90-х годов превратились в четкую политическую позицию.

Дальнейшие события подтверждают этот вывод.

6

Французская революция еще более обострила и без того взрывчатую обстановку в России. Смелее стали надежды, но злее и опаснее правительственная реакция на них. Екатерина расправилась с Радищевым - не за действия, но за мнения. Радищев не организовывал заговор. Он всего-навсего издал книгу. Судьба Радищева была грозным предупреждением.

В январе 1791 года после допроса в Тайной канцелярии, как утверждали современники, умер Княжнин. Причиной гонений, возможно, была антимонархическая трагедия "Вадим", но вероятнее, не дошедшая до нас статья "Горе моему отечеству".

Между тем Рахманинова и Крылова все это должно было волновать не только в плане общего ухудшения политической обстановки, но и в плане совершенно конкретном. В типографию явился полицейский чиновник с заданием выяснить, не здесь ли печаталось "Путешествие из Петербурга в Москву". При дворе ходили слухи, что Радищев принимал участие в "Почте духов".

Рахманинов, желая без помех довершить дело своей жизни, перевод и издание полного собрания сочинений Вольтера, увез типографию в свое тамбовское имение Казинку. Запугать Крылова оказалось труднее. Но он остался без типографии, как прежде без театра.

Мало известно о его жизни в 1790-1791 годах. Очевидно, он много писал. Занимался политикой. Заводил новые знакомства. И отнюдь не порывал театральные связи.

В начале 1791 года разыгралась знаменитая "сандуновская история". Граф Безбородко, крупный государственный деятель и не менее крупный распутник, решил взять в наложницы молодую талантливую артистку Лизу Уранову. Но Уранова была влюблена в своего жениха, известного актера С. Сандунова, и отвергла притязания вельможи. Безбородко продолжал настаивать, осыпая артистку дорогими подарками и всячески травя Сандунова. Сандунов - один из популярнейших комиков - был по требованию влюбленного графа уволен из театра. Лет десять назад, не говоря уже о более ранних временах, всесильный вельможа наверняка добился бы своего. Тем более, что руководители театра - генерал Соймонов и статс-секретарь Храповицкий - изо всех сил помогали ему. Но времена изменились. Любой петербуржец мог купить в книжной лавке Ридигера на Миллионной французский журнал "Парижские революции" с эпиграфом: "Вельможи нам кажутся великими только потому, что мы на коленях. Так встанем же!" И против высокопоставленных сластолюбцев составился контрзаговор. На сторону Урановой и Сандунова встали Дмитревский, Клушин, Крылов. План действий был продуман тщательно. На представлении комедии Клушина "Смех и горе" решительный и остроумный Сандунов, это был его последний спектакль, прощаясь с публикой, прочитал стихи, отнюдь не входящие в текст пьесы:

Служа комическим и важным господам, Не им я был слугой, а был я вам, Терпя пощечины от них, нападки, брани,- Усердья моего к вам были это дани <...> Теперь иду искать в комедиях господ, Мне кои б за труды достойный дали плод, Где б театральные и графы и бароны Не сыпали моим Лизетам миллионы*.

* (См.: Храповицкий А. В. Дневник, с. 338.)

Эта была характерная для того момента апелляция к публике, к общественному мнению против произвола власть имущих. То же средство, как мы помним, использовал против Соймонова и Крылов.

Публика устроила Сандунову овацию.

Но это был только первый ход. Главное произошло дальше. Через месяц, играя на Эрмитажном театре в опере "Федул с детьми", либретто которой сочинила Екатерина, и растрогав императрицу игрой до такой степени, что Екатерина бросила актрисе букет, Уранова закричала: "Матушка-царица, спаси меня!" - и подала ей письмо, в котором рассказывалось обо всех притеснениях и преследованиях.

Основным автором письма был Клушин. И нет сомнения, что ненавидевший Соймонова Крылов принял во всей истории самое активное участие.

Екатерина решила сыграть роль покровительницы слабых и блюстительницы нравственности. Влюбленных обвенчали, Соймонов и Храповицкий были отстранены от руководства театрами, а Безбородко получил высочайший выговор.

Театр по-прежнему был для Ивана Андреевича предметом забот и раздумий. Дмитревский и Плавильщиков оставались близкими его друзьями.

Страницы первого издания комедии 'Модная лавка'. 1807

Поскольку Рахманинов увез типографию в Тамбовскую губернию, а для замыслов Крылова типография была необходима, то Иван Андреевич решил организовать собственную. Типография "Крылов с товарищи", как она официально называлась, основанная в конце 1791 года, возникла на паях. Крылов, Клушин, Дмитревский и Плавильщиков стали ее учредителями, содержателями и управителями. Собственно главные типографские заботы лежали на Крылове. А целью, для которой он предпринял этот хлопотливый труд, был журнал. Несмотря на судьбу Радищева, несмотря на насильственное прекращение "Почты духов", Крылов решился издавать новый журнал - "Зритель". И этот журнал, выходивший весь 1792 год, отличался еще большей дерзостью, чем "Почта".

В "Зрителе" Иван Андреевич стал печатать одну за другой блестящие прозаические вещи, написанные, очевидно, в 1790-1791годах. Злая, стилистически свободная повесть "Ночи". Знаменитая "Похвальная речь в память моему дедушке", клокочущий избытком сарказма памфлет на торжествующего крепостника. "Речь, говоренная повесою в собрании дураков", где автор бичует уже закрытое Екатериной Общество друзей словесных наук и снова безжалостно смеется теперь уже над памятью Княжнина. Бешеный темперамент и холодная бескомпромиссность Крылова завели его здесь куда как далеко. И наконец, памфлет "Каиб", сравнимый по откровенному издевательству над властью разве что с журнальными выпадами Новикова против Екатерины, ибо в "Каибе" высмеивались не только императрица, но и - совершенно прозрачно - три "визиря", управляющие государством: Потемкин под именем Дурсана, Безбородко под именем Грабилея и генерал-прокурор Вяземский под именем Ослошида.

Крылов демонстративно пытался перешибить обух плетью, показывая вызывающий пример политического неблагоразумия. Его дерзость тем более поразительна, что в первой половине того же 1792 года произошли события из ряда вон выходящие. 10 мая 1792 года Екатерина подписала указ о переводе арестованного двумя неделями ранее Новикова из Москвы в Шлиссельбург. 12 мая полиция пришла в типографию "Крылов с товарищи".

Судя по записям в дневнике статс-секретаря Храповицкого, первые официальные документы о связях московских мартинистов с наследником Павлом Петровичем императрица получила 26 мая. Но поскольку в новиковском кружке состоял агент московского главнокомандующего князя Прозоровского, следившего за масонами, то вполне вероятно, что о попытках Новикова и его товарищей привлечь на свою сторону великого князя власти знали давно.

Таким образом, арест Новикова, начало следствия над ним и обыск в типографии, которую содержали пропавловски настроенные литераторы, вполне могут быть связаны между собой.

Обыск проводился по доносу - это ясно из отчета петербургского генерал-губернатора Коновницына фавориту Зубову. Искали вполне определенные рукописи Крылова и Клушина. Допрашивали Дмитревского, Плавилыцикова и Сандунова. Клушин показал, что уничтожил криминальную рукопись, во всяком случае ее не обнаружили. Крыловская рукопись оказалась у капитан-поручика Преображенского полка Павла Матвеевича Скобельцына.

Судьба этого, судя по всему, достаточно близкого к Крылову человека наводит на некоторые размышления. Вскоре после того, как он стал фигурировать в полицейских документах в качестве знакомого Крылова и читателя его неопубликованного произведения "Мои горячки", отправленного в Зимний дворец и там пропавшего, его военная карьера оборвалась. Он по неизвестным причинам исчезает из списков полка. Возобновилась его карьера сразу же по восшествии на престол Павла. И возобновилась стремительно. В 1796 году он вновь принят в службу, а в 1798 году он уже генерал, что дает право заподозрить особое расположение нового императора к этому приятелю Крылова. И вполне вероятно, что Скобельцын был участником неких пропавловских замыслов.

Вид на Яузский мост в Москве. Фрагмент гравюры с оригинала Ж. Делабарта. 1797

Никаких видимых последствий для Крылова обыск в типографии не имел. Однако он означал, что за молодым радикалом внимательно следят и при случае церемониться не станут. Но достойно примечания, что едва ли не беспрецедентный по дерзости "Каиб" появился в "Зрителе" после обыска и допросов. Это может быть объяснено принадлежностью к группировке, пусть не слишком влиятельной в данный момент, но имеющей перспективу. Императрица не вечна...

7

В 1793 году Крылов с Клушиным принялись за издание нового журнала - "Санкт-Петербургский Меркурий". Как и "Зритель", "Меркурий" внимательно наблюдает за театральной жизнью столицы и решительно в нее вмешивается.

Относящиеся к театру журнальные произведения Крылова начала 90-х годов делятся на две категории. Первая - художественная публицистика, примыкающая к жанру театральных писем "Почты духов", вторая - рецензии на конкретные спектакли.

К первой категории относится "Похвальная речь Ермалафиду". "Похвальная речь", как установлено, есть памфлет на Карамзина. Карамзин пьес не писал. Но театральные страницы памфлета с присущей Крылову язвительностью бьют по тем, кто вслед за Карамзиным пытался расшатывать классицизм, в частности, на театре.

Резкий и последовательный во всем, Крылов, единожды уверовав в истинность канонов Буало, готов был драться за них против всего света. Театральная полемика в "Похвальной речи" - объявление войны "жанровой свободе" сентименталистов, которую он трактует как безответственность.

Его сильный рационалистический ум не мог примириться с размыванием правил, четко отделявших сценическую жизнь от быта. Театр, по его мнению, способен выполнять высокую функцию учителя жизни и искоренителя пороков, только оставаясь особой, ясной сферой, не подверженной смутному, путаному, меняющемуся быту. Он считал, что разрушение правил идет от умственной лени, принципиального невежества и вздорного своеволия. Ермалафид заявляет: "Хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения". И далее Крылов описывает результаты этого "свободного творчества": "Доныне, милостивые государи, жалко было видеть, с каким бесчеловечием проливалась кровь в трагедиях, жестокие авторы, кажется, только с тем намерением заманивали в партер, чтобы у всякого из них испортить фунта по три крови - но какая приятная новость! Едва появилась трагедия нашего героя на сцену, то, казалось, что в партере сидит целый народ строгих стоиков: толико-то глубокое спокойствие царствовало во всем партере".

Драматург, отбросивший испытанную, выработанную длительным литературным процессом систему воздействия на умы и души зрителей, оставляет зал равнодушным. Трагедия не достигает цели. Театр становится бесполезным. "Зрители не были возмущены ни страхом, пи жалостью, ни ненавистью; казалось, что герои Ермалафида превыше всех страстей; ни одной не было в них приметно, и если бы глухому показать столь прекрасное зрелище, то бы, конечно, он подумал, что греческие мудрецы с театра преподают партеру курс математики" (I, 389).

Красный мост через Мойку. Фрагмент акварели неизвестного художника 1820-е гг.

Достаточно вспомнить трагедии Сумарокова, Княжнина, Николева и Крылова с их форсированными страстями, кричащими интонациями, открытым воздействием на сознание зрителя, чтобы понять, против чего он протестует. Он протестует против стирания границы между сценой и жизнью. Бытовая сдержанность недопустима в трагедии: она, по мнению Крылова, оставляет зал равнодушным. Трагедия - не политический спор в гостиной, это - набат, это мятеж страстей, возбуждающих души зрителей. Человек склонен к инертности и косности. Дело трагедии сломить эту косность, заставить зрителя мыслить и чувствовать высоко, действовать решительно.

Попытка трагического автора вести разговор с партером на равных, на бытовом уровне нелепа и беспомощна. "Не подумайте, однако ж, милостивые государи, чтобы трагедия нашего героя не привлекала внимания! Напротив того, нередко партер надрывался от смеха, и Ермалафид, бесценный Ермалафид сам смеялся от радости, видя, что трагедия его производит такое прекрасное действие. "Начав трагедию, - говорил он, - я хотел утешить, а не встревожить и не опечалить партер", - прекрасное правило, коему последовали многие писатели, и с того-то времени, милостивые государи, у нас начали писать столь же шутливые трагедии, как итальянские оперы буффо" (I, 389).

Крылов воспринимает измену высоким правилам трагедии как измену литературному долгу. Ему отвратительна установка на ласкание зрительского сознания. Не утешать надо русскую публику, и так достаточно равнодушную, а бить ее по голове жестокими истинами и дерзкими обличениями. Драматург должен быть суровым и трезвым мизантропом.

Его тревожат не только примирительные тенденции в трагедии, но и состояние комедии. "Объявляют новую комедию: зрителей стекается множество, открывают занавес и - какое приятное удивление! - на сцене появляется целый народ в лаптях, зипунах и в шапках с заломом - в парадизе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики - все узнали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселье разлилось по театру; на сцене появились фляжки и ендовы; в парадизе зазвенели рюмки и стаканы. На сцене заплясали - и весь парадиз зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляют одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний" (I, 390).

Если в трагедии Ермалафид поставил на один уровень сцену и партер, то есть образованную часть зала, то в комедии он проделал то же самое с парадизом - простонародной частью публики. И театр перестал быть театром. А ведь именно Карамзин утверждал, что "драма должна быть верным представлением общежития".

Формула Ермалафида, представителя новой волны в литературе: "Одно только правило свято, и оно состоит в том, чтобы не следовать никаким правилам" - была ненавистна Крылову. С поразительным и совершенно искренним упорством он сохранил верность классицизму до конца жизни. Он осудил через много лет пушкинского "Бориса Годунова" - "не по правилам" написанного. А в девяностые годы определенные литературные каноны были прочно связаны в его сознании с определенной общественной позицией, с определенными политическими целями и средствами воздействия на публику. Он был человеком необычайной цельности и последовательности, доходящей до фанатизма.

С тех же позиций, но благосклонно рассмотрел Крылов две комедии Клушина в рецензиях, опубликованных в "Меркурии". Здесь он выдвигает еще одно непременное требование - естественность, органичность построения. "Сколь бы герой привлекателен ни был, какое бы дарование ни трудилось, дабы его совершенствовать и придать ему всевозможные красоты; сколь бы много остроты, ума и вкуса на него истощено не было - все это не произведет полного действия, если герой введен в поэму без причины" (I, 398).

"Похвальная речь Ермалафиду" была одной из последних вспышек крыловского общественно-литературного темперамента в екатерининскую эпоху. Она свидетельствовала о том, что Крылову приходится отчаянно бороться не только с противниками иной политической ориентации, но и с талантливой, перспективной литературной группировкой Карамзина, подрывающей усилия его единомышленников. Он чувствовал, что в литературе почва начинает уходить из-под ног.

Садовая улица. Фрагмент литографии К. Беггрова. 1820-е гг.

А политическая ситуация складывалась крайне неблагоприятно. 1793 год - год якобинского террора, казни Людовика XVI - усилил правительственное давление и вне зависимости от этого давления разбил надежды многих вольнолюбцев в России. Они не ожидали и не хотели столь жестокого поворота событий.

Нам не известны конкретные формы давления, которое власти оказали на издателей "Меркурия". Но ясно, что они с трудом довели журнал до конца года, переведя его в типографию Академии наук.

8

Типография Академии наук была подведомственна известной княгине Дашковой, которая много лет находилась в полуопале и настроена была оппозиционно по отношению к императрице. Хотя Павла не жаловала, как, впрочем, и он ее.

С именем Дашковой связано завершение деятельности Крылова как драматурга и журналиста в екатерининскую эпоху. И связано, очевидно, не случайно. В ситуации окончательного разгрома пропавловских группировок Дашкова, все еще сильная знакомствами и родством с крупными вельможами, былой близостью к Екатерине, была последней опорой.

Соединительным звеном между нею и издателями "Меркурия" мог стать Николев, воспитанник и друг княгини, сочувственно относившийся к Крылову и Клушину.

Сохранилось письмо Клушина к Николеву, датированное сентябрем 1793 года: "Милостивый государь мой Николай Петрович! Оценять вашу оду и Сорену и отдавать справедливость почтенному их автору есть должность каждого, кто умеет чувствовать. Я уверен, что хорошее сочинение и автор всегда будут торжествовать. Если современники не так мыслят или по незнанию, или по пристрастию, остается судья нелестный, справедливый, непредубежденный - потомство!.. Покорнейше благодарю вас за вежливый и лестный для меня отзыв как во рассуждении моих стихов "Все пройдет", так и за стихи Крылова. Образ ваших мыслей мне известен, и я принимаю похвалу вашу искренностию"*.

* (См. в кн.: XVIII век. Сборник 3, с. 515.)

Все в этом письме полно смысла - сочувствие по поводу конфликта Николева с официальной литературой и публикой, указание на лестное мнение маститого драматурга о стихах Клушина и Крылова и, наконец, многозначительная фраза: "Образ ваших мыслей мне известен". Это письмо младшего единомышленника к старшему.

Сотрудничество Николева в журнале молодых радикалов, имевших после "Почты духов" и "Зрителя", после закрытия первого журнала и обыска во время издания второго, весьма опасную репутацию, свидетельствует о несомненном сочувствии издателям. Он ведь не был начинающим литератором, ищущим возможности публиковать свои сочинения. Любой журнал счел бы за честь иметь Николева сотрудником. Кроме того, Карамзин и Дмитриев отнюдь не одобряли этой связи своего доброго знакомца. И тем не менее, Николев отношений с Крыловым не порывал. Стало быть, имелись серьезные основания. Это был, повторяем, прямой путь к Дашковой.

Российская академия, которую Дашкова возглавляла, издавала альманах "Российский феатр". В альманахе публиковались пьесы, получившие хотя бы некоторую известность. В 1793 году вышло два выпуска "Феатра" с весьма неожиданным составом. Выпуск № 39 содержит "Бешеную семью", анонимную пьесу "Опасная шутка", "Вадима Новгородского" Княжнина и "Филомелу". В выпуске № 40 напечатаны комедия Клушина "Смех и горе" и "Проказники". Таким образом, крамольная трагедия Княжнина, умершего после допроса в Тайной экспедиции, оказалась окруженной пьесами его злейшего врага и идеологически поддержана антимонархической, бунтарской "Филомелой". А в соседнем выпуске читатель имел возможность ознакомиться с памфлетом на того же Княжнина.

Выпуск № 41, вышедший в 1794 году, составлен из комедии Княжнина "Чудаки" и "Сочинителя в прихожей".

И. А. Крылов. Литография Г. Гиппиуса. 1822

Разумеется, литераторы, имевшие отношение к изданию этих номеров "Феатра", например О. П. Козодавлев, знали бурную историю отношений Крылова и Княжнина. И настойчивое стремление издателей сгруппировать пьесы противников в одних выпусках вряд ли случайно.

У Дашковой, которая собственноручно составляла "реестры" номеров (сохранился список крыловских пьес, предназначенных к публикации, сделанный рукой княгини), быть может, имелись определенные соображения, не касающиеся литературной борьбы. Но для сколько-нибудь точной расшифровки ее замысла нет достаточных данных.

Сын Княжнина уверенно заявлял, что княгиня напечатала "Вадима", чтобы досадить императрице. В таком случае, сочетание княжнинской трагедии с пьесами столь одиозного литератора, каким был в тот момент Крылов, и особенно с "Филомелой", подчеркивало смысл публикации.

А сразу после выхода в свет "Феатра" № 39 в "Санкт-Петербургском Меркурии" Клушин публикует рецензию на "Вадима". Цель этой сдержанной рецензии явно двойная - с одной стороны, еще раз выразить несогласие с позицией Княжнина, с другой - показать, что ничего страшного в трагедии не содержится, и тем успокоить власти. Если второе Клушину начисто не удалось, то в первом он преуспел. Отвергая самый подход Княжнина к решению темы, рецензент восклицал: "Не лучше ли было бы, ежели бы г. сочинитель сделал в развязке перелом характера Вадима? Не лучше ли было бы, когда бы Вадим признал в Рурике благотворителя новгородцев и сочетал с ним Рамиду? Кажется, сие действие было бы живее, неожиданнее, благоразумнее и нравоучительнее. Что почерпает для сердца и разума зритель и читатель из развязки настоящей? Или презрение к непреклонности безумца-республиканца, или ничего"*.

* (Санкт-Петербургский Меркурий, 1793, ч. 3, авг., с. 140-141.)

Как раз по рецепту, предложенному Клушиным, в 1791 году Плавильщиков написал антикняжнинскую трагедию "Рюрик". Еще не опубликованную трагедию Княжнина актер знал по рукописи. Пьеса должна была идти на театре, и Плавильщиков получил в ней роль Вадима. Неожиданно работа над постановкой была прервана, Княжнин забрал рукопись назад. А Плавильщиков сочинил "правильную" трагедию, в финале которой Вадим, пораженный великодушием Рюрика, падает на колени и проклинает собственную гордыню.

В центре княжнинского "Вадима" истинно трагическая коллизия. И Вадим, и Рюрик - мужественные и благородные герои. В том, что делает каждый из них, есть своя правда. Но эти две правды непримиримы. Для издателей "Зрителя" и "Меркурия", расценивавших литературу с просветительских позиций, странен и враждебен внутренне противоречивый мир княжнинских героев. Вспомним насмешки над "Росславом". Как двоился характер Росслава, так, по их мнению, двоился и взгляд автора на политическую проблематику "Вадима". Дмитревский говорил о крамольной трагедии: "Пьеса сия и действительно была не скромнее Вольтерова Брута, хотя в роли Рюрика помещено на все довольно правых ответов". Тут, кроме намека на заимствование, утверждается именно неопределенность позиции - и Вадим по-своему прав, но и Рюрик дает "довольно правых ответов"*.

* (См.: Словарь русских светских писателей, т. 1, с. 291.)

Эта-то неопределенность должна была принципиально раздражать категоричных Крылова и Клушина. Говоря о "Вадиме" Княжнина как о посредственной пьесе, не заслуживающей серьезного внимания, Крылов и Клушин тем самым "выгораживали" княгиню Дашкову, опубликовавшую трагедию.

Но взрывчатая сила всей истории оказалась чрезвычайно велика. Княгиня не рассчитала своей устойчивости. Скандал с "Вадимом" разыгрался осенью 1793 года. Во всяком случае, в ноябре Дашкова сообщала в письме к своему брату о суровом выговоре от императрицы, а в начале следующего года она получает двухгодичный отпуск, являющийся фактически отстранением от дел. Издателей же "Меркурия" решено было убрать из литературы. Им было предложено отправиться за границу для пополнения образования.

Клушин принял предложение, но до границы не доехал, женился и вернулся обратно в Петербург. Тот же Болотов сообщает о нем: "Пишет какое-то сочинение для государыни и говорит, что если он будет счастлив и сие сочинение примется, то тогда он только сказать может, что пишет. При дворе имеет он надежду на любовницу графа Безбородко, которой прислужился каким-то сочинением и стихами"*. Эти сведения наверняка относятся ко второй половине девяностых годов, когда Клушин принялся делать карьеру. Видимо, мощным оказалось внешнее давление, если вчерашний вольнолюбец, издатель дерзкого "Зрителя" и независимого "Меркурия", стал "прислуживаться" к любовнице вельможи... Мы не знаем конкретной формы этого давления, но ясно, что оно ставило перед выбором - прислужничество или уход из литературы. Время было суровое - 1793 год.

* (Болотов А. Т. Памятник претекших времян, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах, с. 118.)

Для Крылова существовал только второй путь. Он сделал выбор с тоской и душевной болью, и надо полагать, без колебаний. Он уехал из столицы.

Мизантроп оказался не нужен.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'