Писатель вне литературы

Есть люди (и таков мой почтенный сосед), которые, не имея понятия о лучшем состоянии общества или правительства, с гордостью утверждают, что иначе и быть не может. Они согласны в том, убеждаясь очевидностями, что существующий порядок соединен с большим злом, но утешают себя мыслию, что другой порядок невозможен.

Н. И. Гнедич. Записная книжка.

1

Середина 1790-х годов - белое пятно в биографии Крылова. Сведения о его жизни и занятиях этого времени крайне скудны.

Модный магазин. Офорт А. Венецианова. 1808

Покинув Петербург, он поселяется в Москве. Пишет стихи, но не печатает их (если не считать двух стихотворений, опубликованных за подписью "И. К-в" в альманахе Карамзина "Аониды"). Его видят в доме московского литератора Ф. Г. Карина, ближайшего приятеля Николева.

Едва ли не основным занятием Крылова становится азартная карточная игра. Его имя значится в списке заядлых игроков, составленном московской полицией. Весной 1795 года, когда власти принялись расследовать дело о растрате сумм казенных денег и арестовали нескольких содержателей и посетителей игорных домов, начались гонения на картежников. Список московских игроков был представлен Екатерине. Имя Ивана Крылова наверняка привлекло внимание императрицы. Как рассказывает Н. И. Греч, Крылова призвали к генерал-губернатору и ему было объявлено, что он подлежит высылке из столицы.

Осенью 1795 года мы видим Крылова в деревне, откуда он шлет письмо своей московской знакомой Е. И. Бенкендорф. "До сих пор все предприятия мои опровергались и, кажется, счастье старалось на всяком моем шагу запнуть меня", - пишет Крылов. И далее: "Воспоминание моих старых и еще вновь приключившихся мне несчастий и потерей завело меня к скучному, может быть, для вас болтовству; по простите пустыннику, который рад, сыскавши первый случай говорить чувствительному сердцу" (III, 343). Поскольку речь идет о "первом случае", то есть о первом письме, посылаемом в Москву, можно предполагать, что Крылов уехал из столицы незадолго перед тем. Настроение его крайне мрачное; оно и понятно, если он действительно оказался в ссылке, в глуши, в "пустыне". Судя по заключительным строкам письма, он не рассчитывал в скором времени увидать московских друзей. Упоминание о некоем Василии Евграфовиче, который брался передать крыловское письмо адресату, наводит на мысль, что Крылов жил в поместье своего друга Василия Евграфовича Татищева, владевшего в Клинском уезде Московской губернии селом Болдино.

Вероятно, деревенское житье Крылова продолжалось до поздней осени 1796 года. 6 ноября умерла Екатерина и на трон вступил Павел I. Тогда Иван Андреевич смог вернуться в столицу. Затем... Затем он ищет встречи с императором. Встречается с ним. Подносит ему свою трагедию. В упомянутой выше дневниковой записи Погодина говорится: "Павел встретил Крылова и сказал: Здравствуйте, Иван Андреевич. Здоровы вы? - Он подал ему трагедию "Клеопатра""*. Поскольку у Крылова была с собой рукопись "Клеопатры" (и при том, надо думать, рукопись "подносная", то есть перебеленная четкой писарской рукой, на хорошей бумаге), значит, он встретил императора отнюдь не случайно. И выбрал из своих сочинений не самое совершенное, а самое актуальное: тут важна была не столько литературная сторона дела, сколько политическая. Крылов рассчитывал, что Павел легко разглядит заключенные в его трагедии прозрачные намеки на недавнее царствование. Беседа писателя с Павлом, о которой рассказал Погодин, происходила не позже весны 1797 года.

* (Цит. по кн.: И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982, с. 245.)

Император говорил с Иваном Андреевичем запросто, по-дружески. Но Крылов умолчал, о чем же, собственно, они беседовали. Зная о приверженности молодого Крылова идее союза монархов и писателей, можно предположить, что в беседе с императором писатель выяснял возможность сотрудничества. Некоторые основания верить в такую возможность у него были.

От нового царя ждали либерального и мудрого правления. Первые недели павловского царствования, казалось, оправдывали надежды. Павел отменил назначенный Екатериной рекрутский набор, объявил, что не станет вести завоевательных войн, разрешил всем подданным обращаться лично к нему с письменными жалобами (которые следовало опускать в нарочно для того устроенный почтовый ящик), Павел освободил Радищева и Новикова. Главное, он выказал намерение искоренить самый дух лицемерия, свойственный екатерининскому правлению. Очарованный Павлом, Карамзин писал ему в это время:

Кто столь премудро начинает, Достигнет мудрого конца - Началом ты пленил сердца*.

* (Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л, 1966, с. 190.)

Восторги, однако, быстро иссякли. Полагая себя приверженцами философа на троне, сторонники Павла оказались подданными злого деспота. Смешную сторону своих недавних иллюзий увидел и Крылов. Через несколько месяцев после воцарения Павла в журнале "Полезное и приятное препровождение времени" появилось коротенькое сочинение с подзаголовком "с итальянского" и подписанное "Нави Волырк" (при чтении справа налево получается "Крылов Иван"), Сочинение называлось "Несчастный Менос, или Пример сыновней любви к матерям" и зло пародировало официальную версию отношений Павла и Екатерины. Крылов издевался над собственными заблуждениями. И, насмешливо вывернув наизнанку свое имя, он при этом расставался с литературой. Прошло почти десять лет, прежде чем Крылов снова стал печататься. А тогда, летом 1797 года, он, вероятно, был уверен, что бросает литературу навсегда.

2

Надежда договориться с верховной властью, вступить в союз с императором Павлом касалась не только политических расчетов Крылова. Для него это была проверка всей системы понятий, воспринятых им от философии Просвещения. И когда стала ясна ребяческая наивность его политических ожиданий, он, конечно, должен был пересмотреть и прочие принятые на веру идеи.

Французский парикмахер. Офорт А. Венецианова. 1808

Надо сказать, что ревизия просветительской философии стала в это время существенным моментом и русской, и всей европейской умственной жизни. Чтобы ясней понять направление внутреннего поворота, происшедшего в сознании Ивана Крылова под влиянием постигших его жестоких "несчастий и потерей", необходимо взглянуть на судьбу молодого писателя в связи с тогдашней ситуацией в России и в Европе.

Попытки немедленного и окончательного водворения общественной справедливости (предприятием такого рода представлялась современникам и Великая французская революция) успеха не имели. Между тем речь шла не только о внешних условиях людского существования. Человеку, говоря словами Канта, предстояло заново "научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком". Для обретения человеческой свободы предстояло искать новые пути, отличные от тех, что предлагали философы-просветители. В этих поисках постепенно возобладали стремления, суть которых яснее всего обнаружилась в движении романтиков. В 1790-х годах романтизм широко распространился в Германии, а затем в других странах.

Предлагая собственный рецепт освобождения личности, романтики благоразумно ограничили задачу освобождением внутреннего мира личности. Усилия их были направлены на то, чтобы утвердить абсолютное превосходство духовных ценностей. Благодаря вере в это превосходство романтики обретали ощущение независимости от внешних обстоятельств человеческого существования. Реальность духовного мира, реальность внутренняя становилась единственной подлинной реальностью. Личность оказывалась мерилом вещей. На место прежней универсальной истины поставлена была частная, личная истина.

В мечтах, в желаниях своих Мы только счастливы бываем; Надежда - золото для нас, Призрак любезнейший для глаз, В котором счастье лобызаем <...> Мудрец, который знал людей, Сказал, что мир стоит обманом; Мы все, мой друг, лжецы: Простые люди, мудрецы; Непроницаемым туманом Покрыта истина для нас. Кто может вымышлять приятно, Стихами, прозой,- в добрый час! Лишь только б было вероятно. Что есть поэт? искусный лжец: Ему и слава и венец!*

* (Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений, с. 194-195.)

Так писал в 1796 году Карамзин, который был самым смелым и талантливым в России защитником романтического принципа абсолютной ценности духовного мира и права личности на собственную индивидуальную истину. Надо сказать, что подобная позиция стала особенно популярна в павловское время, отчасти потому, что открытое противостояние общественному злу казалось теперь делом безнадежным. Противостояние же неявное - неучастие в происходящем вокруг, самоотстранение от действительности - было хотя и слабой, но все же несомненной оппозицией творящемуся в мире злу.

Еще дальше шли немецкие романтики. В отрицании действительности они руководствовались принципом абсолютной иронии, то есть подчеркнуто несерьезного отношения решительно ко всему во внешней реальности, которая при этом обнаруживает свою несовместимость с истинно серьезной внутренней реальностью. Вождь немецких романтиков Фридрих Шлегель писал: "В иронии все должно быть шуткой, и все должно быть всерьез, все простодушно откровенным, и все глубоко притворным <...>. В ней, содержится и она вызывает в нас чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, чувство невозможности и необходимости всей полноты высказывания. Она есть самая свободная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над самим собой"*.

* (Цит. по кн.: Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934, с. 177.)

То же недоверие к действительности и разочарование в возможности благих перемен, которые породили и мечтательную чувствительность Карамзина, и "победную", возвышающую иронию романтиков, стали основанием иронического взгляда на вещи, выработанного к концу века Крыловым.

"Все простодушно откровенно и все глубоко притворно" - формула, определяющая впечатление современников от личности Крылова. Уже к концу 1800-х годов сложилось общее мнение о Крылове, основанное на характерных чертах его внешности и поведения. В этой "легенде" Крылов предстает беспечным и простодушным, почти простоватым, шутником.

Вместе с тем за добродушием и беспечностью Крылова внимательный наблюдатель замечал холодность и скрытность. Плетнев писал: "Не увлекаясь никакими замыслами, он отсторонился от людей <...>. Никогда не любил он входить в спор, хотя бы кто говорил ему совершенно противное убеждениям его. Он знал, что люди переменяют свои мнения только после собственных опытов. Давно сделавшись равнодушным к литературе, Крылов машинально соглашался со всяким, что бы кто ни говорил. Это многих ободряло продолжать самые нелепые начинания"*.

* (Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 2, с. 78, 87.)

Булгарин замечал, что Крылов от житейских смут оградился "апологическою оболочкою". Погодин писал, что Крылов "никому не говорит правды". Позднее крыловское простодушие стали называть маской...

И. А. Крылов. Шуточный рисунок А. Орловского. 1810-е гг.

Молодой Крылов в течение трех-четырех лет написал толстый том прозы, где часто впрямую высказывал свои убеждения относительно вопросов общественных и литературных. За последние сорок лет жизни Иван Андреевич не написал ни строки от собственного лица. В русской литературе он, пожалуй, единственный значительный писатель, который за долгие десятилетия литературной работы ни разу не обратился к публицистике. От него не осталось ни статей, ни заметок, ни дневников, ни записок. Не осталось ни одного сколько-нибудь серьезного частного письма.

Зрелый Крылов говорил все больше обиняками, иносказаниями, притчами. Его высказывания были обычно высказываниями косвенными. Но ведь косвенность - отличительный признак иронического образа мышления.

Крыловской иронии свойственны все перечисленные Фридрихом Шлегелем черты, за исключением лишь одной - способности "возвыситься над самим собой". Для романтиков это было важнее всего прочего. Невозможность примирить высокие стремления и низкий быт заставляла их изыскивать интеллектуальные способы, посредством которых они вырывались из обыденности, поднимались над собственной "ограниченностью" хотя бы "в мечтах, в желаниях своих". Высокие переживания были единственно существенны и святы для романтиков. А Крылов смотрел на дело иначе. Игра воображения его не утешала. И он осмелился сделать то, на что не решался никто из иронизировавших романтиков: обратил насмешку и на свой интеллект, на свои духовные возможности. Его ирония не возвышала внутренний мир над внешним. Нет, она непрерывно их сталкивала. Они воспринимались Крыловым одинаково не всерьез, обнаруживали перед ним смешные стороны: внешняя действительность - грубость и "бедность", нестерпимые для человеческого духа, внутренняя - нереальность, бессилие перед грубой действительностью. Именно такая безжалостная ирония, направленная не только во вне, но и на себя самого, такая утонченная и вместе сугубо житейская, неромантическая ирония стала сутью крыловского взгляда на вещи. Она была результатом его личного жизненного опыта.

Его вечно насмешливое отношение к тому, что другим казалось важным и обязательным, его полное равнодушие ко всякого рода приличиям, его отнюдь не поэтический образ жизни и, наконец, выработанный им совершенно оригинальный и тоже насмешливый литературный стиль - все это нельзя понять, не принимая во внимание той жизненной позиции, на которой оказался Крылов к концу 1790-х годов.

О ее конкретных особенностях ниже еще пойдет речь. Теперь заметим только, что острота и странность крыловской манеры поведения большинству современников представлялась всего лишь добродушным чудачеством. Даже близко стоявшие к нему люди зачастую не способны были оценить радикализма его тотальной иронии. (Нечто сходное проявится в западноевропейской литературе только к середине XIX века.) Давний приятель Крылова, переводчик "Илиады" Гнедич подозревал в нем ограниченность понятий. Либерала Гнедича бесила невозмутимая уверенность его сослуживца и соседа в том, что никакие перемены к лучшему невозможны и, как ни прискорбно существующее положение дел, но "иначе и быть не может". Гнедич не замечал, что крыловское смирение имело оборотную сторону: столь же полную уверенность, что и так, как есть, тоже "быть не может" и что окружающее зло не должно сносить "из уважения к самому себе". Вот это-то постоянное, непримиримое противоречие разрешалось во всегдашней крыловской насмешливости. "Гордость" неустранимостью зла - тоже насмешка. Презрительная, горькая насмешка над наивным стремлением изменить мир - собственным его стремлением!

Со свойственной ему трезвостью и последовательностью Крылов из всех возможных вариантов поведения выбирает и теперь вариант наиболее радикальный: позицию абсолютно непримиримого противостояния любой утешительной лжи, любым иллюзиям и, в конце концов, любым надеждам. Он выбирает иронию, по-крыловски решительную и азартную.

Этот выбор на последующие десятилетия определил и его образ жизни, и его литературную деятельность.

3

В середине 1797 года по рекомендации императрицы Марии Федоровны Крылов поступает личным секретарем к князю Сергею Федоровичу Голицыну. Боевой генерал, Голицын отличился в первую и особенно во вторую турецкую войну под Очаковым и под Мачиным, где разгромил неприятельскую конницу, взял в плен "трехбунчужнбго" Арслана-пашу, захватив около тридцати орудий и несколько знамен. Современник писал о нем: "Кажется, кроме военной истории и стратегических книг, другого чтения не было, в хозяйственные дела не мешался. Играл в шахматы и всегда побеждал. Склонности его были молодецкие. Смолоду был отчаянный игрок, но, выиграв несколько сот тысяч, победил свою страсть и перестал играть"*.

* (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1891, ч. 1, с. 123.)

Павел I, вступив на престол, поначалу обошелся с Голицыным милостиво, произвел в генералы-от-инфантерии и назначил командовать войсками, которые должны были идти за границу воевать с французами. Как передает Плетнев, в расчете на заграничное путешествие Крылов и поступил на службу к князю. Но, едва получив назначение, Голицын был отставлен за неуважение к графу Кутайсову, камердинеру и любимцу императора. Голицыну предписано было жить в деревне. Некоторое время спустя Павел снова призвал его к делам, но за возвышением опять последовала опала, на этот раз длительная.

Одно лето, вероятно 1798 года, Крылов провел в голицынском поместье Зубриловка в Саратовской губернии. Затем жил в селе Казацком на Украине.

Владелец обширных земель и многих тысяч душ, Голицын всегда был окружен толпой слуг, приживалов, компаньонов. Отправляясь из Москвы в Зубриловку, князь ехал на "долгих" в сопровождении бесчисленной дворни. При нем был и крепостной оркестр роговой музыки из сорока человек. По дороге в каждом большом городе останавливались и пировали по нескольку дней.

В Казацком, помимо семейства князя, состоявшего из жены и девяти сыновей, жило множество лиц, принятых князем в службу или взятых в дом из милости. В числе их - два учителя-француза, немец-лекарь и немец, заведовавший конюшней, отставной майор-управитель, эконом с женой, трое воспитанников и две воспитанницы, свойственник Голицына отставной офицер и писатель Павел Иванович Сумароков (племянник знаменитого поэта). В этой компании оказался и Крылов.

Личный секретарь князя, Крылов теперь был в том положении подчиненного и зависимого человека, в каком по условиям времени существовал всякий бедняк, будь то чиновник, офицер, актер или писатель. Но как раз такой способ существования был нестерпим и невозможен для автора "Сочинителя в прихожей". То, что он пошел в услужение к вельможе-милостивцу, с несомненностью, казалось бы, свидетельствует о происшедших в его образе мыслей и поведении крутых переменах...

И. А. Крылов, П. A. Кикин, Е. С. Семенова, А. С. Яковлев, С. С. Пименов. Рисунок О. Кипренского. 1810-е гг.

У Голицына Крылов провел три года, иногда наведываясь из деревни в Москву и в Петербург. Он совсем отстраняется от литературы, его связи с театром почти прерываются. Кое-что из прежних его театральных сочинений теперь попадает на сцену, но, видимо, без его участия. Так, в 1798 году в Москве была представлена комическая опера "Сонный порошок, или Похищенная крестьянка", музыка Бьянки, либретто Феррари. Текст оперы Крылов, вероятно, перевел еще в середине 1790-х годов, когда много занимался итальянским языком и читал в подлинниках Данте, Ариосто и знаменитого оперного драматурга Метастазио. В московскую цензуру оперу представил С. Н. Сандунов. Он выбрал ее для бенефиса и сыграл одну из главных ролей - крестьянина Филиппа.

"Сонный порошок" - история о графе, который влюбился в крестьянку и, опоив ее сонным зельем, увез к себе в замок. Не добившись взаимности, влюбленный граф, в конце концов, соглашается на свадьбу девушки и ее жениха-крестьянина. Крылов, переводя либретто, многое в нем изменил на свой лад. В каком направлении он менял итальянский текст, можно судить по одному из монологов крестьянина Филиппа, жениха похищенной Жульетты. Пробравшийся в замок Филипп пойман графом, и его грозят отправить в тюрьму. Комический ужас простоватого парня и его смешные сетования в переводе исчезают, и появляется энергичная тирада, которой нет в оригинале: "Меня в тюрьму, в тюрьму за то, что я пришел сюда за моею женою! О, это станется, эти знатные бояре таковы, когда чуть с ними пойдешь поперек, то они, не говоря ни слова, тотчас тебя упрячут... Да эта Жульетта <...> променяла меня па этого собаку-графа; а со всем тем я еще-таки ее против воли моей люблю..." (II, 734-735).

8 февраля 1800 года в Петербурге состоялась премьера другой крыловской пьесы, давней его оперы "Американцы", отвергнутой когда-то Соймоновым.

В том же 1800 году "Американцы" были напечатаны отдельным изданием. Для печати первоначальный текст оперы был основательно переработан, но уже не Крыловым, а А. И. Клушиным. В предисловии к пьесе Клушин сообщал читателям: "Г. Крылов, известный публике своими сочинениями, сделал основание оперы "Американцы". Молодость, живость воображения и, смею сказать, некоторая небрежность в слоге и в характерах были повсюду приметны. Опера принята на театр, учена и - не была играна в течение 12 лет. Ежели не хороша - не надобно было принимать на сцену; ежели слаба - нужно исправить. Но чтобы так судить, надобно любить национальный театр. Между тем меценат дарований и директор театра Александр Львович Нарышкин желал дать публике новую русскую оперу. Исполняя волю моего начальника, которого благоволения ко мне врезаны в грудь мою, я хотел поправить "Американцев" и вылилось, что кроме стихов в ней не осталось ни строки, принадлежащей перу г. Крылова. Я говорю это не с тем, чтобы показать, какого уважения достойна проза моя <...>. Говорю для того, чтобы то, что покажется слабым и не выработанным в прозе, не было отнесено на счет г. Крылова"*.

* (В кн.: Крылов И. А. Полн. собр. соч. М., 1946, т. 2, с. 632.)

Из сказанного здесь Клушиным можно понять, что инициатива постановки оперы, так же как и ее издания, принадлежала ему. Стремясь угодить директору театров, Александр Иванович взялся причесать давнишнюю крыловскую оперу таким образом, чтобы она устроила начальство.

Было высказано предположение, что постановка "Американцев" не обошлась без присмотра Крылова. В партитуре оперы на заглавном листе оркестровой партии почерком, напоминающим крыловский, написано: "Опера Американцы. 1799, сент. 22 дня" и ниже еще одна дата: "1800". В конце партии той же рукой помечено: "1800-го генв. 22 д.". Однако представляется невероятным, чтобы Крылов занимался постановкой оперы, но не участвовал в переделке собственного текста. Ясно, что Клушин мог взяться за это дело только ввиду отсутствия автора.

Тогда как Крылов терял время в деревне, Клушин подвизался в столице. Вернулся он сюда отнюдь не тем лихим забиякой и гордецом, каким покидал Петербург вместе с Крыловым.

Он поначалу тоже укрылся в провинции. Года два или три жил у брата в Орле, жил бедно, но не захотел вступить в службу, хотя приглашал его губернатор. Занимался литературой и изучал немецкий язык. Отправился было в Германию, но в Ревеле задержался, там, как уже говорилось, женился и возвратился в столицу. Вернувшись в Петербург, стал театральным цензором. Вскоре сделался доверенным лицом директора театров A. Л. Нарышкина. Продолжая сочинять пьесы, ставил их одну за другой на сцене. В 1800 году к нему перешла должность инспектора русской труппы.

Между тем в отношениях Крылова и Клушина наступает охлаждение. Об этом Крылов впоследствии рассказывал Г. Р. Державину. Автор известных записок С. П. Жихарев так передает их разговор:

"- Да, кстати о Клушине: скажите, Иван Андреевич, точно ли Клушин был так остер и умен, как многие утверждают, судя по вашей дружеской с ним связи?

Он точно был умен, - сказал с усмешкою Крылов, - и мы с ним были искренними друзьями до тех пор, покамест не пришло ему в голову сочинить оду на пожалование андреевской лепты графу Кутайсову...

А там поссорились?

Нет, не поссорились, но я сделал ему некоторые замечания на счет цели, с какою эта ода была сочинена, и советовал ее не печатать из уважения к самому себе. Он обиделся и не мог простить мне моих замечаний..."*

* (Жихарев С. П. Записки современника, с. 357.)Сохраняя высокое "уважение к самому себе", к делу писателя, Крылов не только не пишет од временщикам, но вообще оставляет занятия той словесностью, какой он занимался прежде - словесностью воспитывающей и исправляющей.

4

Скучая в бездействии и уединении в деревенской глуши, князь Голицын и старшие, взрослые уже, его сыновья, отставленные от службы вслед за отцом, изобретали для развлечения всевозможные затеи и забавы. Часто устраивали домашние праздники, которые порой сопровождались спектаклем. Для одного из таких домашних спектаклей Крылов сочинил маленькую пьесу в стихах - шуто-трагедию, как он сам определил ее жанр, под заглавием "Подщипа, или Трумф".

А. Н. Оленин. Рисунок О. Кипренского. 1813

В "Трумфе" есть все, чему положено быть в высокой трагедии: несчастные любовники, наперсница, мрачный злодей. И так же, как это нередко бывало в "правильной" трагедии, главной пружиной действия служит здесь бесчинная страсть тирана, роковая любовь, толкающая его на преступления и злодейства. Немецкий принц Трумф, влюбленный в царевну Подщипу и отвергнутый ею, идет войной на ее отца, царя Вакулу. Покорив его государство, Трумф намеревается силой взять царевну себе в жены. Героиня должна, таким образом, сделать традиционный выбор между своими пылкими чувствами (к князю по имени Слюняй) и нравственным долгом (перед отцом и государством, которых она может спасти согласием на брак с Трумфом).

Главный сюжетный узел явно повторяет ситуацию "Сорены", а идея "преступной страсти" монарха возвращает нас к пафосу "Филомелы".

Шутовская суть трагического по внешности конфликта проявляется в том, что и преступная страсть Трумфа, и нежная любовь Подщипы равно принадлежат существам, способным в мыслях и действиях выказывать лишь свою низменную, пошлую природу. Трагедия развертывается в шутовском мире, мире неумолимо вещественных причин, помыкающих жалким духом героев.

В начале пьесы наперсница Чернавка высказывает опасение, как бы царевна Подщипа не уморила себя голодом. Царевна на это отвечает:

Чернавка милая! петиту нет совсем; Ну, что за прибыль есть, коль я без вкуса ем? Сегодня поутру, и то совсем без смаку, Насилу съесть могла с сигом я кулебяку (II, 341).

И далее все происшествия в шуто-трагедии последовательно обнаруживают прямую, жесткую зависимость понятий, чувств, способностей героев от элементарной потребности плоти - в еде и питье. Когда Трумф захватил (Столицу царя Вакулы, он "из-под носу сожрал" царский обед. Когда Вакула приказывает готовиться к свадьбе дочери, он первым делом посылает министра на рынок за каплуном. Все высокие стремления герои измеряют самым сильным из доступных им чувств - пристрастием к еде. Подщипа объясняет Трумфу, почему не может стать его женой:

Ты всяку дрянь рад есть, находишь вкус в лягушках, А я у матушки взросла лишь на ватрушках (II, 346).

Слюняй говорит Подщипе: "Я так юбью тебя... ну пусце еденцу" (II, 349). Относительно персонажа, одержимого высокой страстью, в шуто-трагедии сказано:

Как резом в животе, он мучится любовью (II, 343).

Отчаяние выражается в словах: "Что слышу!.. ой, умру!.. ой, тошно!., ой, живот!" (II, 343). Разрешаются все шуто-трагические происшествия тем, что нанятая царем Вакулой цыганка пробирается в лагерь Трумфа, где она

...Подпустила всем заряда два чихотки, Да во щи пурганцу поболее щепотки (II, 373),

отчего солдаты Трумфа занемогли животами и покорились воинству царя Вакулы.

Торжественный строй александрийского стиха, высокая трагедийная лексика, выражающая почти независимое от низкого быта парение духа, в шуто-трагедии приходят в столкновение с иным строем чувств, иной ролью слова. Стихия высокой трагедии сталкивается со стихией "низкого быта". Оба начала сосуществуют и борются в каждом персонаже. Персонаж, в наибольшей степени причастный высокому слову,- царевна Подщипа. Многие стихи ее монологов могли бы без изменений оказаться в "правильной" трагедии. Вот, например, ее клятва в верности князю Слюняю:

Подщипа.

Умри ж, любезный мой, И понеси во гроб любовь мою с собой!

Слюняй.

Так ты намеена?..

Подщипа.

Тебя хоть мертвым видеть, И мертвого любить, а Трумфа ненавидеть!

Слюняй.

Ах! он убьет меня!

Подщипа.

Мой князь, спокоен будь: Душа твоя ко мне переселится в грудь; Ты в мыслях у меня и в сердце будешь вечно! (II,369)

И тем резче эта высокая лексика оттеняет прозаизм разговорных оборотов и примитивных понятий в речи Подщипы. Условная трагическая героиня как бы перенесена в живой быт, причем быт мещанский.

Из этого быта, из стихии мужицкого просторечного говора "поднят" в высокую трагедию царь Вакула, чья речь "трагедийна" лишь постольку, поскольку облечена в форму александрийского стиха. Вот как он обращается к боярам:

Нас семя вражье здесь немчинско одолело; Ведь, слышь, сказать - так стыд, а утаить - так грех: Я, царь, и вы, вся знать, - мы курам стали в смех. Нам, слышь, по улицам ребята все смеются; Везде за нами гвалт - бес знает, где берутся! Частехонько - ну срам! - немчина веселя, Под царский, слышь ты, зад дают мне киселя! (II, 352-353).

Точно так же "подняты" в высокую трагедию и недоросль князь Слюняй, и немецкий капрал Трумф. При этом они не только привносят в литературный мир трагедии разговорную лексику и интонации, язык, конкретизированный социально и психологически. Немощная плоть князя Слюняя непосредственно являет себя в его сюсюкающем, полудетском, полуидиотском лепете. Отражение механической природы куклы-Трумфа - комическая мешанина немецких слов и слов русских, исковерканных немецким акцентом. Трагедийная ситуация превращается в фарсовую.

Гостиная в доме Олениных в Приютине Акварель Ф. Солнцева 1820-е гг.

Техника трагического и техника фарсового конфликта в основе своей схожи - обе состоят в максимальном обострении и реализации в действии внутренних драматических противоречий. Но трагический конфликт необходимо связан с победой духа над плотью, а фарсовый - с победой плоти над духом. В шуто-трагедии оба плана совмещены: чем выше парит дух, тем комичнее предает его плоть. Нагляднее всего это обозначено в кульминационной сцене пьесы, где решается судьба соперников. Трумф требует, чтобы Подщипа тотчас шла с ним к венцу, а иначе грозится убить Слюняя. Сама оппозиция "дух" - "плоть" здесь каламбурно обыграна:

Трумф. Умри ше!

Слюняй. Каяуй! из тея идет дух!

Трумф. Фай! скферна тух какой! как тфой фоняет фтрук!

Слюняй. Не знаю...

Трумф. Как не спай?.. Фай, нос моя упила!

Слюняй. Сто деять! со стьястей зивот ведь покивия

(II, 372).

Представление об унизительной зависимости слова от пошлого быта, представление о неспособности слова противостоять грубой реальности в павловской России устрашающим образом соответствовало истинному положению дел.

В "Трумфе" издавна и справедливо видели издевку над Павлом I, над его пристрастием к немцам, к прусской муштре, механической дисциплине и единообразию. Принц Трумф в следующих словах обещает водворить веселье в своем государстве:

Мой путет бал тафал, И станет пил тафо, кто не буль тансофал, Мой люпит фесел шить: скакать, плясать, ресфиться, И палькой на дворца сконяит феселиться (II, 347).

Это вполне соответствует мании Павла предписывать всем и каждому способ поведения.

В конце павловского царствования по рукам ходила сатира поэта С. Н. Марина, в которой царь, обращаясь к гатчинскому штукмейстеру, перечислял свои заслуги перед отечеством и, в частности, говорил:

Из беглых мог ли ты капралов,

Кои не могут говорить,

Наделать кучу генералов

И им полки препоручить?*

* (Марин С. 11. Полн. собр. соч. М., 1948, с. 176.)

Опристрастии Павла к "беглым", принятым на русскую службу немцам-капралам, неизбежно вспоминали читатели "Трумфа":

Мой стелай, штоп нихто на твой не смел клядить, И в спальна сарска наш нихто не смей кадить: Ни графа, ни министр, ни сама генерала, Отна фельдфебель мой, унд два иль три капрала (II, 346).

Но "Трумф" - не только злая сатира на дурного царя. Это и публичное осмеяние всяких расчетов на иного, разумного, просвещенного, монарха. Это осмеяние просветительских идей как таковых. В шуто-трагедии на одну доску поставлены и цивилизованный немецкий принц, и патриархальный русский царь. Благие намерения осчастливить народы (ведь и Павел хотел превратить Россию в образцовое государство) на деле оказываются фельдфебельским стремлением к водворению тишины и симметрического порядка. Патриархальное правление, в свою очередь, демонстрирует торжество безделья и слабоумия.

Сцены столичной жизни. Рисунки И. Бугаевского. Первая четверть XIX в.

"Славянофильские" - как их стали называть чуть позже - идеи русских просветителей-консерваторов (вроде историка князя М. М. Щербатова или А. С. Шишкова), идеализировавших старину, и западнические, реформаторские идеи просветителей-либералов равно осмеяны в "Трумфе". И допетровская Русь, и императорская Россия, которых в шуто-трагедии символизируют фигуры Вакулы и Трумфа, представлены в сугубо карикатурном виде. Крылов сталкивает не Трумфа с Вакулой, он сталкивает два миропонимания. Одно основывается на уверенности в бесконечном превосходстве духовного мира над внешней действительностью и связано с потребностью внутренней свободы и сознанием собственной единственности. Другое исходит из недоверия к всяческим "отвлеченностям" и уважения к здравому смыслу и житейскому опыту. Крылов видит несовместимость противоположных способов постижения жизни, но при том не отвергает ни того, ни другого. Тут кроется странность и новизна крыловской позиции в тогдашней литературе.

В травестийном жанре у Крылова было немало предшественников. Об отношении русских писателей к травестийной литературе Г. А. Гуковский писал: "Ни Майков, ни Сумароков, давший рецепт ирои-комической поэмы, не могли думать о неуважении к героической эпопее. Майков сам работал над героической поэмой "Освобожденная Москва", дошедшие до нас отрывки которой написаны в чисто классической манере и весьма высоким стилем"*. Многочисленные ирои-комические сочинения конца XVIII - начала XIX века не были пародиями, в них не было насмешки над "перелицованными" образцами. Речь шла о другом. В травестийных поэмах Майкова и Осипова, пьесах Баркова и Марина "снижение" высокого стиля было легкой игрой, забавным доказательством неограниченных возможностей словесности облагородить любой, самый ничтожный предмет. Так было и у Крылова в его журнальной прозе, в его ранних комедиях. Мир "Сочинителя в прихожей" или "Проказников" - "превратный свет", призрачная, маскарадная жизнь, в которой действуют не живые люди, а маски. Истинная реальность - мир автора, мир литературы как средоточия духовной деятельности.

* (Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 182.)

В "Трумфе" все обстоит иначе. Конечно, и здесь нет пародии на высокую трагедию. Однако грубый язык шуто-трагедии - не произвольный набор просторечных слов и оборотов, не словесная кунсткамера, но живой язык, являющий законченный в себе и по-своему совершенный образ мира. Для Крылова, как и для всех русских писателей XVIII века, просторечие есть антипод литературного, эстетически организованного языка. Но в отличие от предшественников и современников Крылов видит абсолютную жизненную серьезность того миропонимания, которое отразилось в русском просторечии, в "неблагородном", разговорном языке. И оттого-то Крылов не может "преодолеть" стоящую за просторечьем повседневность, пренебречь ею, как не может и отказаться ради нее от собственной духовной действительности. Исходом неразрешимого противоречия становится сугубо серьезная крыловская ирония. Впервые наглядно и полно ирония эта сказалась в "Трумфе". Ироничен был не только стиль шуто-трагедии, но и подход к литературе, продемонстрированный здесь Крыловым. "Трумф" - насмешка не над "высоким" жанром, но над литературой как таковой...

Сцены столичной жизни. Рисунки И. Бугаевского. Первая четверть XIX в.

И недаром пьеса была написана и поставлена в Казацком для забавы вельможных покровителей.

Шуто-трагедия родилась как раз тогда, когда, казалось, Крылов совсем отстал от писательства. Она была событием не столько литературным, сколько житейским. И этим низведением словесности в быт Крылов открывал для себя новую дорогу в литературе. ..

По воспоминаниям М. П. Сумароковой, воспитанницы Голицыных, в первом представлении шуто-трагедии Крылов играл роль Трумфа.

Почему, однако, опальный вельможа, в дом которого могли быть подосланы полицейские шпионы, не побоялся представлять у себя столь злую сатиру на императора? Дело в том, что любая попытка доказать сходство карикатурного Трумфа с особой государя была бы, в сущности, не меньшей дерзостью, чем изображение царя в карикатурном виде.

Пьеса очень быстро разошлась в списках по рукам. Пушкин прочел ее в Лицее и в стихотворении "Городок" (1815 год) писал об авторе шуто-трагедии:

... шутник бесценный, Который Мельпомены Котурны и кинжал Игривой Талье дал! Чья кисть мне нарисует, Чья кисть скомпанирует Такой оригинал! Тут вижу я - с Чернавкой Подщипа слезы льет; Здесь Князь дрожит под лавкой, Там дремлет весь совет; В трагическом смятенье Плененные цари, Забыв войну, сраженья, Играют в кубари...*

* (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. 1937, т. 1, с. 100.)

Позднее, в 1810-1820-х годах, пьеса стала одним из самых популярных произведений рукописной литературы. Ее разыгрывали в домашних спектаклях. Ее ставили на учебной сцене воспитанники театральной школы - об этом рассказывает в воспоминаниях П. А. Каратыгин. Списки "Трумфа" находили при обысках у декабристов. "...Ни один революционер не придумывал злее и язвительнее сатиры на правительство,- писал член Тайного общества Д. И. Завалишин. - Всё и все были беспощадно осмеяны, начиная с главы государства до государственных учреждений и негласных советников"*.

* (Завалишин Д. И. Записки. Спб., 1906, с. 105.)

Недаром в России шуто-трагедия была напечатана лишь через семьдесят лет после ее написания, в 1871 году*.

* (См.: Фомичев С. А. Драматургия Крылова начала XIX века. - В кн.: Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975.)

5

В Казацком, в доме Голицыных, тоже для домашнего спектакля написал Крылов и одноактную комедию в прозе "Пирог". В отличие от "Трумфа", здесь нет травестийности, нет перелицовки высоких мотивов на низкий лад. Но и здесь всем происходящим на сцене управляют законы фарса.

В центре всех сюжетных перипетий - пирог с начинкой.

Сцены столичной жизни. Рисунки И. Бугаевского. Первая четверть XIX в.

Помещик Вспышкин с женою Маланьей Сысоевной, с дочерью Прелестой и горничною Дашей отправляются за город на прогулку. С ними молодой человек по имени Милон, влюбленный в Прелесту. Жених Прелесты Фатюев также приезжает в рощу, где гуляет Вспышкин с семейством. Желая угостить всех завтраком, Фатюев запасается огромным пирогом, который тащит его слуга Ванька. Горничная Даша, встретив в роще Ваньку, подговаривает его продырявить снизу корочку пирога и полакомиться начинкою. Заболтавшись, слуги съедают содержимое пирога до крошки. Страшась расплаты, Ванька находит способ "сбыть с рук" Фатюева. При этом Фатюев пишет будущему тестю записку, где игриво сравнивает свои чувства, а также свойства родителей невесты с качествами прилагаемого к записке пирога. Ненароком его нежные излияния и комплименты обращаются в издевательства. "Мой пирог вам скажет, - пишет Фатюев, - что сердце мое так же полно любовью к Прелесте, как он полон начинкою. Кушайте его на здоровье, есть чем полакомиться! Я сам его заказывал и старался, чтоб он был так богат хорошею начинкою, как богат умом нареченный мой тестюшка. Вы увидите в этой начинке столько же хороших вещей, сколько есть добрых и любезных качеств в нареченной моей тещиньке. Словом, мой пирог будет вам переводчиком моих чувств" (II, 402-403). Оскорбленный Вспышкин тотчас отправляется в ближнюю церковь, чтобы обвенчать Прелесту и Милона...

Ситуация, таким образом, вполне шаблонна. И "жестокий отец", противящийся счастью "благородных любовников", и "недостойный жених", оказывающийся, в конце концов, в дураках, и ловкие слуги, чьи плутни и приводят к благополучной развязке, - все они странствовали из пьесы в пьесу. Сотни комедий воспроизводили одну и ту же сюжетную схему. Новым и собственно крыловским было здесь разрушение привычной и совершенно условной схемы посредством внесения в нее очень ярких черт натуры и явного противопоставления условных персонажей, всех этих Милонов и Прелест, условных ситуаций, "олитературенного" языка - вполне правдоподобным происшествиям и типам. Подчеркнутое противопоставление рождало иронический стиль, менее гротескный и острый, чем в "Трумфе", но более гибкий и естественный, более свободный, не обязательно связанный с резкими буффонными приемами, с травестированием. Это были поиски универсального иронического стиля, пригодного для работы с любым жизненным материалом.

Сцены столичной жизни. Рисунки И. Бугаевского. Первая четверть XIX в.

В первом явлении "Пирога" при поднятии занавеса зритель видит лакея Ваньку и мужика-дровосека. Между ними происходит такой незначащий, на первый взгляд, разговор:

Ванька. Эй, мужичок, мужичок!

Мужик. Што-сте, болярин?

Ванька. Чья это деревня?

Мужик. Што-мыл? Чья деревня-то? Барская.

Ванька. Да какого барина?

Мужик. Какого-мыл, барина-то? Князя Венецкого.

Ванька. Так точно. Ведь это место называется Безрыбные пруды?

Мужик. Безрыбные пруды-мыл? Это-сте.

Ванька. Не приезжали ли сюда господа: двое мужчин да три женщины?

Мужик. Не приезжали ли-мыл? Давно бродят по лесу...

(II,379-380).

Мужик говорит именно так, как в жизни, а не в литературе говорили мужики. Его появление в начале пьесы предопределяло восприятие дальнейшего: сюжетных ходов и всех персонажей, откровенно театральных, нереальных - в прямом соотнесении с элементами реальности. В этой явной двойственности, в игре двумя планами, непрестанных переходах из одного в другой суть иронической манеры.

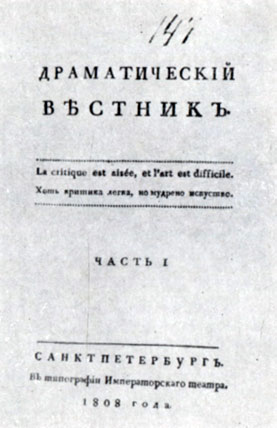

Титульный лист журнала 'Драматический вестник. 1808

На скрещении театральной любовной страсти и прозаической потребности в еде находится узел сюжета - пирог. О нем говорят и вспоминают все время, о чем бы ни шла речь, и голодные господа, и провинившиеся слуги. Выпотрошенный пирог символизирует (символ, разумеется, иронический) несовпадение идеальных понятий и грубой действительности. К этой мысли постоянно возвращает зрителя и главный комический персонаж пьесы - госпожа Вспышкина, которую автор (подразумевая ее театральную маску) именует также Ужимою. Ужима - традиционная маска кокетки. Можно вспомнить другую крыловскую Ужиму - из "Бешеной семьи". Там кокетка изображена нарочито схематично. В "Пироге", помимо литературного нарицательного имени, она имеет "бытовое" имя - Маланья Сысоевна, а что еще важнее, здесь характер кокетки, помимо общечеловеческих черт, отмечен вполне конкретными приметами места и времени. Дело в том, что кокетство Маланьи Сысоевны имеет обличье карамзинизма. Снедаемая "чувствительностью" московская барыня желает быть и воображает себя героиней сентиментального романа. То, что ее воображение никак не согласуется ни с собственным ее образом жизни, ни с тем, что происходит вокруг, ее нимало не волнует. Она довольствуется невинными мечтаниями. И, глядя на несчастных любовников, Ужима упивается "романической" ситуацией и удерживает "бедного" Милона, дабы иметь возможность изображать трогательное сострадание: "Ах, нет, не уходите, не уходите, сударь, останьтесь с нами! После завтрака мы сядем где-нибудь в тени развесистыя ивы, и я спою в утешение вам любимую мою песенку: "Я птичкой быть желаю"" (II, 392).

Или ее разговор с мужем:

Ужима. Бедный Милон... Он мне, право, жалок.

Вспышкин. Ну, ну, ты сама умная голова и знаешь, что в романе без несчастного любовника не бывает. А то кому ж бы было петь жалобные песенки и наполнять леса и долины именем своей любовницы? Эта роль достанется Милону, тем более, что он человек небогатый, а играть ее не дорого стоит.

Ужима. Ну так хорошо, мой ангел, будь воля твоя; только Милона надобно неотменно удержать. Я очень люблю утешать несчастных любовников; мы станем читать с ним вместе элегии, где бы была ночь, луна, звезды и блестящая слеза... Ах! я воображаю, что мы с ним зачувствуемся (II, 396-397).

Ужима - первая на русской сцене пародия на сентименталистов, на карамзинизм. "Пирог" - первая антикарамзинская комедия. Чтобы вполне понять смысл крыловской насмешки над "чувствительностью" как жизненным принципом, выдвинутым Карамзиным, надо вспомнить, хотя бы в самых общих чертах, историю прежних взаимоотношений двух писателей.

Иллюстрация к трагедии В. А. Озерова 'Фингал'. Гравюра М. Иванова. 1828

В 1791 году Карамзин начинает издавать "Московский журнал". В следующем году Крылов вместе с Клушиным принимается за издание "Зрителя". Между двумя журналистами сразу же возникают неприязненные отношения. Карамзин мог отнести на свой счет многие выпады "Зрителя". В частности, крыловскую издевку над сентиментальными пасторалями в повести "Каиб". Вместо счастливого пастушка, вроде того, что изобразил Карамзин в одном из "Писем русского путешественника", здесь является пастух в образе грязного, оборванного, голодного мужика, едва похожего на человека. В "Санкт-Петербургском Меркурии" Крылов, как уже говорилось, печатает "Похвальную речь Ермалафиду", где высмеивает отношение к литературе, к профессии писателя и Карамзина, и его последователей. Романтическая игра с иллюзией, подменяющей реальность, Крылова не устраивает и раздражает. Карамзинская "чувствительность" представляется ему недостойной забавой.

Не в том дело, что Крылов не осмеливается противоречить действительному положению вещей, противоречить здравому смыслу так, как противоречит Карамзин. Напротив, Крылов настроен еще радикальнее. По мнению Крылова, карамзинизм плох именно тем, что предлагаемая им жизненная позиция - только роль, да к тому же такая, которую, как говорит его Вспышкин, "играть не дорого стоит". Крылову близки те же самые стремления, что близки и Карамзину, но Крылов не желает оставить их "мечтаниями", а хочет обратить в поступки; Крылова увлекают те же утопии, что увлекают Карамзина, но Крылов настаивает: надо проекты обратить в действительность или отказаться от них.

В "Московском журнале" Карамзин не раз писал о "Платоновой республике мудрецов", об "Утопии" Томаса Мора, "подобной республике Платоновой", и, называя проекты идеальной организации общества "прекрасными мечтами", соглашался, что такого рода мечты "никогда не могут быть произведены в действо". Последнее обстоятельство не кажется Карамзину очень существенным и не уменьшает его привязанности к утопическим идеалам. В середине 1790-х годов он пишет одному из друзей: "Вы заблаговременно жалуете мне патент на право гражданства в будущей Утопии. Я без шутки занимаюсь иногда такими планами и, разгорячив свое воображение, заранее наслаждаюсь совершенством человеческого блаженства"*. Карамзин довольствуется тем, что наслаивается воображаемым переустройством мира. Для него республика Платона - именно идеал "для личного употребления", хотя в действительности совершенно недостижимый, но от того не менее привлекательный в глазах мечтателя.

* (Русский архив, 1872, № 7-8, с. 1324.)

Для Крылова, как и для Карамзина, платоновские идеи остались важны на многие годы. Уже в старости, выучившись древнегреческому языку, Крылов читает в оригинале и принимается переводить "Государство" Платона. Но для Крылова, в отличие от Карамзина, политические идеи существенны в той мере, в какой возможна их реализация. В годы павловского царствования, когда Карамзин упрочил свою литературную славу и положение главы литературного направления, Крылов удалился в изгнание и, погрузившись в неизвестность, занялся реализацией новой позиции- и жизненной, и литературной. Результатом этой работы были, в частности, его маленькие пьесы "Трумф" и "Пирог". Не веря больше в возможность примирить "мечту и существенность" (выражение Карамзина), Крылов в "Пироге" демонстрирует нежелание довольствоваться воображаемым, мнимым их примирением, утешаться собственной "чувствительностью". Комизм крыловских персонажей и ситуаций насквозь полемичен.

"Пирог" был впервые представлен в Петербурге в Большом театре 20 июля 1802 года. Это был момент бурного успеха сентиментальной драмы. За несколько недель до представления "Пирога" - 20 июня - публика с восторгом встретила премьеру известного в летописях русского театра спектакля "Лиза, или Торжество благодарности" по пьесе Н. И. Ильина.

Публичная библиотека на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Литография неизвестного художника. 1820-е гг.

25 января 1804 года "Пирог" был поставлен в Москве в бенефис С. Н. Сандунова.

Имя Крылова опять появляется па театральных афишах. Но одно представление его пьесы от другого отделяют годы. Сам Иван Андреевич с осени 1801 года живет в Риге и служит секретарем при князе Голицыне, которого Александр I назначил туда генерал-губернатором. Когда в конце 1803 года князь Голицын подал в отставку, Крылов также оставил службу. Он много разъезжает, живя то в провинции, то в Москве, то в Петербурге. По словам Плетнева, Иван Андреевич снова увлекся карточной игрой...

Проходили месяцы и годы. Крылов как будто изо всех сил старался уйти от литературы. Однако возвращение в литературу, возвращение к театру оказалось для него неизбежным.

6

В январе 1806 года в журнале князя Шаликова "Московский зритель" были напечатаны две басни Крылова "Дуб и Трость" и "Разборчивая невеста" под общим заголовком "Две басни для С. И. Бкндфвой", то есть для Софьи Ивановны Бенкендорф, дочери московских друзей Крылова. Вероятно, Бенкендорфы, или сам Крылов, показали эти басни И. И. Дмитриеву, а от него они попали к Шаликову. "Я получил сии прекрасные басни от И. И. Д., - писал издатель журнала в примечании к крыловским басням. - Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему <...>. Имя любезного поэта обрадует, конечно, и читателей моего журнала, как обрадовало меня"*. М. Е. Лобанов передает, что тогда же Дмитриев советовал Крылову писать именно басни. "Это ваш истинный род, - якобы говорил он.- Наконец вы нашли его"**. Но Крылов в это время явно полагал, что его истинный род - комедия.

* (Русский архив, 1872, № 7-8, с. 1324.)

** (См.: Лобанов М. Е. Жизнь и сочинения И. А. Крылова. Спб., 1847, с. 48.)

В начале 1806 года Крылов приезжает в Петербург. Некоторое время спустя он передает театральной дирекции рукопись своей новой комедии.

Князь Александр Александрович Шаховской, который в это время заведовал репертуаром русской труппы, прочитал пьесу и немедленно предложил ее к постановке...

Бывший тогда живым средоточием театрального мира Петербурга, Шаховской на несколько лет становится ближайшим приятелем Ивана Андреевича. Все, что в жизни и работе Крылова в это время связано с театром, так или иначе связано и с Шаховским.

Познакомились они, быть может, еще в 1790-х годах, через И. А. Дмитревского. Как некогда Крылову, маститый актер помогал и семнадцатилетнему сержанту Преображенского полка князю Шаховскому в его первых драматургических опытах. "По его советам", как рассказывал впоследствии Шаховской, была написана маленькая комедия в стихах "Женские шутки", которой юный драматург дебютировал на петербургской сцене в 1795 году. Едва вступив за кулисы, Шаховской, конечно же, услыхал имя Крылова. Он, несомненно, читал "Зритель" и "Санкт-Петербургский Меркурий", к которым так близко стоял его учитель Дмитревский, знал он и крыловские пьесы, напечатанные в "Российском феатре".

Шаховскому должен был чрезвычайно понравиться крыловский "Пирог". Дело в том, что он сам был завзятым врагом карамзинистов. В 1805 году Шаховской написал комедию "Новый Стерн". Главный герой ее, граф Пронский, изъяснялся цитатами из сочинений сентиментального писателя В. Измайлова. Напав на Измайлова, Шаховской задел и Карамзина. Быть может, именно Шаховской позаботился о том, чтобы следом за его "Новым Стерном", в начале июля 1805 года, был возобновлен крыловский "Пирог" и тем усилена его собственная атака на карамзинистов.

Автор "Модной лавки" становится для Шаховского литературным наставником. Влияние его явственно сказывается на сочинениях молодого драматурга. Крылов, как личность, также, видимо, весьма импонировал Шаховскому. Князь пригласил Крылова поселиться в одном с ним доме, в соседних квартирах, и некоторое время они живут стена о стену в доме Афанасия Гуанаропуло на Исаакиевской площади у Синего моста.

Неуклюжий, некрасивый до уродливости, Шаховской чувствовал себя свободно только в кругу театралов, только в непрестанных хлопотах о своих и чужих пьесах, в ежедневных занятиях с актерами.

Как проводили время у Шаховского его друзья и в числе их Крылов, мы можем довольно точно представить благодаря записям в дневнике С.-П. Жихарева, в частности, весьма подробной записи от 9 мая 1807 года*.

* (См.: Жихарев С. П. Записки современника, с. 510-514.)

И дружески-почтительный тон Шаховского в отношении Крылова, и энтузиазм, с каким слушатели принимали новую крыловскую басню, и, наконец, даже то, что у Крылова за столом было свое место и что без него не садились пить чай - все указывает на особенное положение Крылова в кругу Шаховского, в петербургском театральном мире.

После возвращения в столицу Ивану Андреевичу понадобилось всего несколько месяцев, быть может несколько недель, чтобы снова стать одной из центральных фигур в тогдашней русской интеллектуальной жизни.

В. А. Озеров. Художник Рессмесслер. Масло. Начало XIX в.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'