В стране Сомнамбул

Уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового.

Ален Рене начал свой кинематографический путь короткометражным фильмом "Ван Гог", который не был посвящен пересказу биографии художника, а умело вводил в мир его образов, в поэтику его яростного творчества.

Не случайно притяжение Алена Рене именно к Ван Гогу, живописцу, верившему в то, что силой своей кисти он может передать и пылающее солнце, и мерцание звезд, и судьбу человека, к художнику, с одинаковой страстностью писавшему и распятие и соломенный стул, к этому одержимому, который способен был засесть за автопортрет через несколько минут после того, как он сам отсек себе бритвой ухо.

Не менее закономерной была после "Ван Гога" встреча режиссера со знаменитой "Герникой". Общеизвестно, что именно это полотно стало поворотным пунктом в творческой биографии Пикассо. Испанец, долгие годы проживший во Франции, в час трагических испытаний, выпавших на долю его родины, вторично обрел ее, почувствовал с ней кровную связь.

Велика заслуга Алена Рене, который сумел разгадать сложный шифр метафорического мышления художника, вскрыть подлинно человеческое содержание картины, осветить ее антифашистскую направленность и установить органическую связь "Герники" со всем творческим путем Пикассо.

Первая удивительная находка режиссера в том, что он разглядел в фигурках странствующих комедиантов, прачек и нищих на полотнах "голубого" и "розового" периодов обездоленный, но гордый народ Испании - ту Гернику, на которую вскоре обрушился испепеляющий огонь фашистских бомб.

Все эти персонажи, характерные для раннего Пикассо, с головами, ушедшими в плечи, как бы согбенными под тяжестью жизни, с большими узловатыми руками, с неожиданной грацией жеста, с миндалевидным разрезом глаз,- все эти труженики и бродяги, живущие на выжженной солнцем каменистой земле, встают перед нами как звенья новой фрески, созданной уже не только самим живописцем, а и кинохудожником, воссоединившим их здесь, на экране, в единый образ испанского народа.

А когда замолкает магический голос Марии Казарес, только что прочитавшей за кадром строки поэмы Элюара, возникает зловещий гул самолетов, гул войны, гул смерти... Этот неожиданный контрапункт звука и изображения, контраст тревожно ревущих сирен воздушной тревоги, нарастающего звука моторов - и мирных полотен Пикассо производит потрясающее впечатление.

Натуралистические звуки в таком контексте становятся символическим образом фашизма, распростершего свои черные крылья над беззащитным населением не только Герники, но и Лидице, не только Аддис-Абебы или Ковентри, но и всех городов Европы, изуродованных варварскими налетами фашистских бандитов. А персонажи ранних полотен Пикассо осветились как бы новым светом, свидетельствуя о прозорливости художника, сумевшего, может быть, инстинктивно, обобщить трагические образы того народа, который первым в Европе подвергся удару нацистских убийц.

Далее Ален Рене еще смелее использует этот прием зрительно-звукового контрапункта. Нарастает гул самолетов... Вот они уже как бы над вашей головой... Режиссер выхватывает лучом света деталь картины - электрическую лампочку в виде глаза. Он заставляет ее тревожно то вспыхивать, то потухать...

Так колеблется свет в городе, подвергаемом бомбежке, и нам неожиданно раскрывается сила знака, к которому прибегает живописец, объединивший глаз человека и свет лампы.

Затем вы слышите щемящий, нарастающий свист падающей бомбы... Экран погружается в темноту, и крупные планы тех искаженных лошадиных морд, которые, может быть, повергли вас в изумление, когда вы рассматривали полотно в выставочном зале, здесь воспринимаются как вопль отчания, как звериный крик, выражающий хаос разрушения и смерть.

Видениями современного апокалипсиса возникают на экране судорожно воздетые к небу руки, лица, искаженные болью и страхом. Эта серия молниеносно вспыхивающих крупных планов в сочетании с разрывами бомб и гулом самолетов в поэтически образной форме воплощает всю трагедию Испании.

Вот один из редчайших примеров в истории культуры, когда природа одного искусства тесно сплелась с языком другого, когда именно кинематограф смог не только полно раскрыть произведение живописи, но и дополнить, обогатить и осветить его по-новому. Мне уже сейчас трудно оторвать картину Пикассо от фильма.

Так неразрывно слились они в моем восприятии, что каждый раз, глядя на репродукцию, я вспоминаю монтажный и звуковой ряд фильма... Она теперь не только смотрится, но и "звучит" для меня.

Кинематографист монтирует не пленку, а мысли и чувства зрителя, и каждый монтажный стык двух отрезков целлулоида может стать драматическим столкновением двух понятий, из которых рождается новое. Благодаря применению этих монтажных законов, разработанных советскими мастерами, в маленьком экпериментальном фильме "Герника" заключается больше подлинной кинематографичности, чем в прославленных "боевиках", стоивших миллионы франков или долларов.

И когда Ален Рене в заключительной монтажной фразе своего фильма - в длинной и медленной панораме - использует на сей раз не полотна Пикассо, а его скульптуры и перед вами на экране предстают изуродованные, изломанные фигуры, как жертвы только что происшедшей трагедии, вы понимаете, что деформация, к которой часто прибегал художник, не "прихоть гения, желающего остаться непонятным", а истинное восприятие этого исковерканного, искаженного мира, где все человеческие уродства вызваны глубочайшими контрастами социальной несправедливости.

И вы испытываете облегчение, когда заканчивается эта томительная панорама и аппарат в финальном кадре приближается к статуе "Человек с ягненком", к этому бронзовому памятнику покоя и мира, который водружен на солнечной площади Валлориса, маленького городка на юге Франции, где находилась керамическая мастерская Пикассо.

Следующий фильм Рене, сделанный им в сотрудничестве с Крисом Маркером,- "Статуи тоже умирают",- постигла печальная судьба. Десятки лет находился он под цензурным запретом, несмотря на то, что ему была присуждена премия имени Виго.

За что же ополчилась буржуазная цензура на этот короткий фильм, посвященный, казалось, столь невинной теме, как эволюция негритянского искусства Африки? Оказывается, за то, что авторы наглядно показали, как деградирует национальная культура под гнетом империалистической экспансии.

Но цензурный запрет не обескуражил Алена Рене, и для своего очередного фильма он выбрал еще более острую социальную тему.

С помощью Объединения бывших узников фашистских концентрационных лагерей и других общественных антивоенных организаций он собрал все кино- и фотодокументы, относящиеся к периоду фашистского террора, и использовал их в фильме "Ночь и туман". Но он не только объединил разрозненные документы о прошлом, а совершил поездку по этим страшным местам и запечатлел их на цветной пленке.

Такими они и предстают перед нами на экране: с безмятежным голубым небом, не задымленными трубами крематориев и газовых камер, с пестротой полевых цветов и свежей зеленью травы, проросшей за эти годы меж бетонных казематов, с розоватой, невинной на первый взгляд окраской казарменных построек, за стенами которых были погублены миллионы человеческих жизней.

Как новый Вергилий, ведет нас автор фильма по современным кругам нацистского ада. В то время как на экране проходят перед нами залитые солнечным светом кадры, за экраном звучит полный сдержанного гнева голос, рассказывающий о тех человеческих трагедиях, которые происходили за сплетениями колючей проволоки.

Именно такое сочетание кадров, снятых сейчас, с чудовищными фактами и цифрами, вдруг как бы заселяющими вновь эти места тенями замученных людей, взывающих к нам, живым, к нашей совести, к нашей памяти, к нашему чувству ответственности перед ними, превращает фильм "Ночь и туман" в кинематографическую поэму и в то же время в документ, исполненный гнева, страсти и боли.

В кульминационных пунктах автор дает то серию увеличенных фотоснимков, показывающих, во что превратились люди, чудом выжившие в застенках, то полуистлевшие контратипированные хроникальные кадры инспекционного визита Гиммлера в концлагерь, то почти апокалипсическое видение бульдозера, сгребающего своим гигантским железным ковшом месиво из бесчисленных трупов.

На всю жизнь врезается в память длинная, неторопливая панорама над облитыми застывшей известью дырами барака, превращенного в уборную. Это было единственное место, где люди-полускелеты могли хоть как-то общаться между собой, и становилось ясно, что они сохранили человеческое достоинство, восстанавливали нити человеческого доверия, что не угасали последние искры надежды...

А когда вместе с киноаппаратом вы поднимаете глаза и видите потолок газовой камеры, исцарапанный ногтями задушенных здесь жертв, когда знакомитесь с примитивной, но обстоятельной механикой печей, в которых заживо сжигали узников, когда видите склады, наполненные горами человеческих волос, а на столах уютного жилья эсэсовских палачей - сувениры и абажуры из человеческой кожи, - вы судорожно сжимаете ручки кресла в зрительном зале, пот выступает у вас на лбу, ярость закипает в вашем сердце...

Мне довелось посмотреть впервые "Ночь и туман" в салонной атмосфере очередного международного кинофестиваля, этой ярмарки бизнеса и светских развлечений, откуда фильм был официально изгнан по протесту западногерманской делегации.

Однако днем, вне программы, он все же был показан. Фешенебельный зал Дворца фестиваля в Канне заполнила все та же космополитическая публика, в большинстве своем привыкшая интересоваться туалетами и драгоценностями кинозвезд. На сей раз зал притих, потрясенный жестокой правдой этого маленького кинематографического шедевра.

В полном молчании вышли участники непривычного для фестиваля сеанса на залитую солнцем набережную Круазетт, заполненную, как всегда, пестрой толпой: девицами в бикини и темных очках, коммерсантами в фланелевых спортивных рубашках, торопливыми журналистами и скучающими, равнодушными туристами, съехавшимися сюда, чтобы поглазеть на знаменитостей кино.

Я подошел к автору фильма. Он оказался совсем молодым, походил на студента старшего курса коллежа. У меня не нашлось слов для привычного комплимента своему кинематографическому коллеге. В долгом дружеском рукопожатии мне захотелось передать ему все то, что заставил пережить его фильм. И, кажется, посмотрев друг другу в глаза, мы поняли без слов, что связывало нас в эту минуту.

Свой следующий фильм, снятый в 1956 году, Ален Рене посвятил Французской национальной библиотеке, озаглавив его "Вся память мира". Он раскрывал перед зрителем, что происходит в недрах прославленного и богатейшего книгохранилища с момента, когда посетитель передает заполненный им бланк-требование на книгу, и до того, как книга попадет на его стол.

Виртуозно снятый длинными панорамами (ставшими теперь отличительной чертой киностилистики Алена Рене), фильм умело вводит нас в атмосферу пантеона человеческого разума и демонстрирует сложную и достойную уважения механику рационального и бережного хранения книги - "памяти мира".

Но даже и этот короткометражный фильм, столь нейтральный по своей тематике и благородный по задаче, при первой демонстрации был освистан фешенебельной публикой одного из роскошных кинотеатров Елисейских полей, собравшейся на премьеру очередного коммерческого боевика - на сей раз по случайному совпадению это была экранизация романа Эмиля Золя "Накипь".

Ален Рене был освистан этой современной накипью, толпой снобов, не пожелавших тратить время на столь "скучный" материал и не простивших художнику дерзость его предыдущих работ, так открыто бросавших вызов их вкусам и реакционным политическим симпатиям.

В 1959 году Ален Рене ставит по сценарию Маргерит Дюра свой первый полнометражный фильм, "Хиросима - любовь моя", и сразу завоевывает одно из самых значительных мест, пожалуй, не только в французском, но и в мировом кино. И не только благодаря изощренному мастерству монтажа и пластики фильма, но и прежде всего по причине обращения вновь к памяти о событиях, потрясших все человечество.

Внезапно вспыхнувшая и безысходная любовь японца и француженки в сложном контрапункте воспоминаний перерастает в драму современных Ромео и Джульетты, между которыми возникают не преграды семейных неурядиц или вражда кланов, а трагедия одного народа, пережившего атомную катастрофу, и другого, познавшего унижения фашистской оккупации.

Здесь память, как и рок в античной трагедии, как возмездие, разрушает судьбы людей, посмевших противопоставить свои чувства безжалостному ходу истории.

Эта тема обреченности и покорности суживает идейный кругозор мастера, и он закономерно приходит к фильму "В прошлом году в Мариенбаде", где целиком торжествует идея автора сценария, лидера "нового романа" Робб-Грийе о непознаваемости и безысходности окружающего нас мира.

Действие (если можно так назвать сознательно бездейственное поведение персонажей) происходит (если можно так охарактеризовать отсутствие каких-либо событий) в фантасмагорическом замке-отеле, где мужчины и женщины в бальных туалетах уравнены в своей статике с античными статуями прилегающего парка, где ровно подстриженные кусты не дают тени, ибо все вместе - фантомы, призраки, у которых одна задача - воплотить, или, вернее, вспомнить не реальное бытие, а некое, может быть, никогда и не существовавшее прошлое.

Это не просто память, а ее судороги, конвульсии, вспышки, чередующиеся с нарочито замедленными тревелингами - проездами аппарата на сей раз не между книжных полок Национальной библиотеки, а мимо застывших, как восковые фигуры музея Гревен, марионеточных персонажей без прошлого и без будущего.

"Вся память мира" - так назвал свой короткий фильм Ален Рене. "Мир, потерявший память" - так можно окрестить "В прошлом году в Мариенбаде".

Фильм был показан мне самим режиссером в рабочем просмотровом зале, и потом, за дружеским ужином в бистро на углу, я, естественно, задал вопрос, что побудило его снять именно такой фильм. Ответ Рене поразил меня: он сослался лишь на одно желание - во что бы то ни стало опередить кинематографистов, чувствующих вхождение в моду принципов "нового романа", построенного на субъективной и в то же время равнодушной описательности, на немотивированной ассоциативности, на внелогичной метафоричности, держащейся только на иррациональных скрепах. О том, что "новый роман" к тому же воинственно асоциален, Рене не упомянул, его интересовали лишь формальные новации в применении к кинематографисту.

Когда я, пробуя спасти беседу и оправдать хотя бы для себя столь прямолинейное устремление художника, попытался найти в фильме тему человеческой некоммуникабельности, звучащую, к примеру, в некоторых современных зарубежных трактовках пьес Чехова, Ален Рене неохотно признался, что где-то у истоков замысла возникло нечто схожее, и даже больше: во время монтажа он попытался ввести в этот застывший мир движение времени - с известиями о сегодняшних событиях дня должно было изредка врываться радио,- но почувствовал неорганичность этих попыток и предпочел целиком остаться в заранее заданном герметическом вакууме...

Тревожный симптом - такой одаренный художник теряет связь с жизнью (что, кстати, с особым восторгом было отмечено всеми сторонниками "неангажированного", "внесоциального" кино),- по счастью, лишь частично подтвердился в следующем фильме Рене - "Мюриэль".

Здесь в сложную семейную и любовную психологическую драму все же врывалась память, теперь как укор или даже больше - как незаживающая рана... Воспоминания о Мюриэль - не показанной на экране, но тем не менее реальной жертве алжирской "грязной войны", трагически переживаемой тогда Францией,- не покидали сознание героя, будоражили совесть, пронизывали его судьбу.

В фильме "Война окончена" по сценарию Хорхе Семпруна (покинувшего испанскую компартию и находившегося в оппозиции к ее руководству) память революционера-эмигранта о поражении и его горечь уже были только тяжелой ношей, отравляли напоминанием о долге и не оставляли никакой надежды на победу.

Попытка Рене бежать в "чистую" фантастику в картине "Люблю тебя, люблю", где сценарный "механизм памяти" работал на холостом ходу, привел режиссера к границам самопародии.

Лишь в унизительном положении, в котором неизбежно оказывается режиссер в капиталистическом мире после коммерческого провала своей очередной работы, можно искать объяснение полной сдачи позиций режиссером в следующем его фильме - "Ставиский". Тут уже совсем не о чем было вспоминать, кроме позорной авантюры 1934 года, которую следовало бы решать в жанре разоблачающего политического памфлета о коррупции власти, но на это не хватило ни сил у художника, ни желания у продюсеров, финансировавших постановку.

Затем начались годы вынужденного молчания, метаний режиссера в поисках темы, а главное - денежных средств. Уважение к неоспоримому таланту Алена Рене и даже его согласие на хотя бы временный компромисс с требованиями проката не раскрыл кошельков толстосумов, жаждущих иных, эротических или "катастрофических" сенсаций, приносящих немедленный доход. Одновременно с Рене были обречены на нескончаемые простои и такие мастера, как Жак Деми, Робер Брессон, Рене Клеман, Клод Отан-Лара, Жорж Франжю, Александр Астрюк...

Наконец Ален Рене находит деньги для экранизации романа английского "авангардистского" писателя Дэвида Мерсера "Провидение", при условии что фильм будет снят на английском языке а в главной роли выступит прославленный британский мастер Джон Гилгуд.

Первая часть ленты - это "поток сознания", точнее, бессознания старика писателя, глушащего голос памяти алкоголем, ночной бред, в котором деформируются близкие люди, становящиеся то врагами, то друзьями, и поэтому на экране возникают, а затем тают, рассыпаются воображаемые семейные конфликты...

Ален Рене частично осуществляет то, на что не решился в "Мариенбаде": он все же пробует пронизать болезненные видения писателя не только страхом надвигающейся смерти, но и ужасом перед злодеяниями сегодняшнего фашизма. Мелькают кадры обагренного кровью чилийского стадиона, где палачи Пиночета, усвоившие опыт нацистских садистов Бухенвальда и Освенцима, калечили певца-поэта и истребляли антифашистов и демократов... Но, увы, следует признать, что сделано это робко, я бы сказал, с опаской, столь не свойственной прежнему Рене, бесстрашному автору "Герники", "Ночи и тумана", "Хиросимы".

Признаюсь, не силой, а бессилием повеяло на меня с экрана, когда "аттракционом" ввел режиссер натуралистические хроникальные кадры вскрытия трупа.

"Гран-гиньоль" плохого вкуса, вынужденная дань патологическим эффектам модной серии "фильмов ужасов" - этого раньше никогда не позволял себе французский мастер.

Не украшает фильм "Провидение" и его последняя треть - этакий полуиронический "хэппи энд", где рассеиваются все ночные кошмары и традиционный семейный ленч на солнечной лужайке расставляет всех на свои обыденные места.

Внимательный читатель, надеюсь, обратил внимание на то, что я не анализирую подробно эстетическую ткань ленты и тем самым якобы разрушаю единство ее формы и содержания. Нет, столь "преступные" замыслы не входят в намерения автора, и он еще раз готов воздать должное искренности и таланту большого художника. Но хочу еще раз напомнить, что пытаюсь я рассмотреть не столько результат - готовый фильм, сколько проникнуть в динамику режиссерского замысла, который считаю, как убедился терпеливый читатель, основным и решающим компонентом малоисследованной поэтики режиссуры.

Поэтому не покидает меня убеждение в том, что от фильма к фильму теряет свою силу столь завидное - я даже назвал бы его магическим - дарование Алена Рене, как только ослабевают питающие его земные соки.

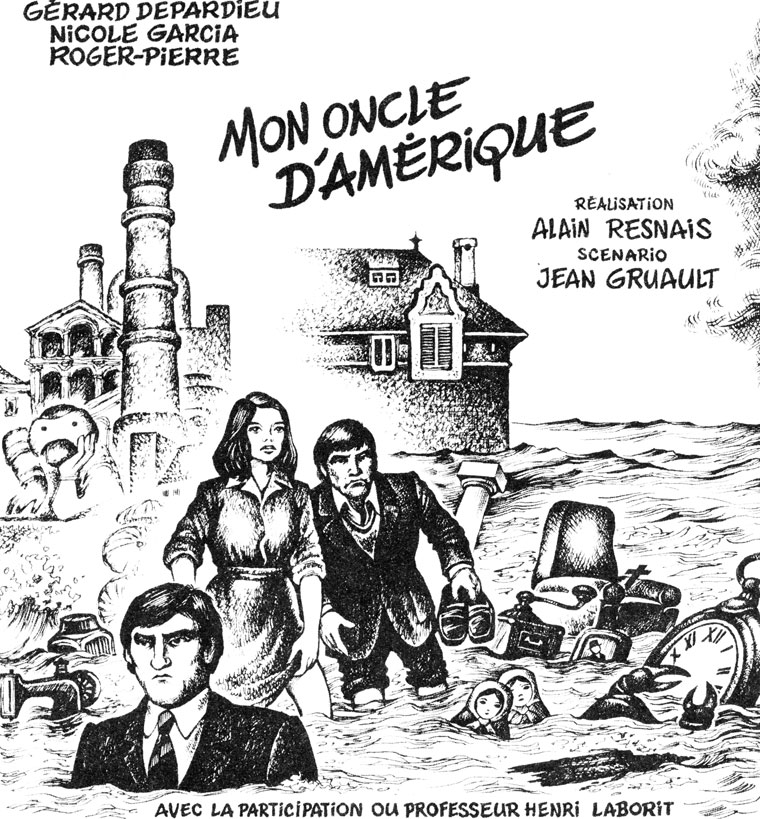

И окончательным свидетельством этой драматической эволюции служит очередная работа режиссера - фильм "Мой американский дядюшка, или Сомнамбулы", тоже поднятый на щит всеми подлинными и мнимыми зарубежными почитателями мастера, а меня, признаюсь, огорчивший до глубины души.

Давней мечтой Алена Рене была экранизация серии похождений Гарри Диксона, "американского Шерлока Холмса", сочиненной Жаном Рэем (выходившей выпусками в издательстве "Марабу"), и это меня не удивляло, ибо я не вижу никакой злокозненности в этом увлечении, так же как в увлечении многих (и мною в том числе) романом Марселя Алена и Пьера Сувестра "Фантомас". Однако горькой оказалась встреча с попыткой не откровенно развлекательного фильма, а "философского" (причем вынужден поставить это определение в кавычки). Фильм стал если не иллюстрацией, то, как выразился сам режиссер, "катализатором" интерпретации поведения человека, выдвинутой известным ученым Анри Лабори.

Но прежде чем перейти к ее изложению, надо сразу рассеять вызываемое названием фильма недоумение: ведь в нем нет никакого дядюшки, тем более из Америки. Сценарист Жан Грюо воспользовался этим выражением как обозначением мещанской мечты о благополучии, о нежданном-негаданном счастье - получении наследства от богатого заокеанского родственника.

Сам Ален Рене говорил о фильме так: "...это миф о счастье - надежда, что вдруг "завтра станет лучше": завтра я приведу в порядок свою библиотеку, завтра сменится правительство и введет новые, более справедливые законы; "дядюшка" - это ожидание чего-то, что разрешит все наши проблемы. Миф этот, к сожалению, чисто европейский, ведь у американцев нет своего "французского дядюшки", потому что они более активны и прагматичны, а европейцы слишком пассивны и заражены различными "идеологиями"*.

* ("L'avant-scene. Cinema", 1981, N 263.)

Попробуем отнестись к этой формулировке режиссера с той же очевидной (хотя и грустной) иронией, которая ему самому свойственна. Но с гораздо большим и на сей раз обоснованным сомнением читаем полное название фильма: "Мой американский дядюшка, или Сомнамбулы" (курсив мой.- С. Ю.).

Здесь невольно возникает перекличка с сомнабулическими обитателями Мариенбада, она вселяет тревожные ожидания, к сожалению, сбывающиеся... На первый взгляд, мы имеем дело с историей (и даже с оттенком мелодрамы) трех вполне реальных персонажей, нарочито выбранных из разных социальных прослоек. Интеллектуал Жан, неудачник, мечущийся между двумя женщинами, мечтающий о карьере министра, а в результате уволенный со службы на радио и остающийся автором неоконченной книги. Рене, выходец из деревни, становится благодаря природной смекалке техническим руководителем текстильной фабрики, политикой не занимается, активно верующий католик; из-за неумения приспособиться к новым условиям рыночной конкуренции в области моды понижен в должности, пытается покончить жизнь самоубийством. Жанина, дочь рабочего, сначала партийная активистка, затем малоодаренная актриса-любительница, неудачно влюбляется в интеллектуала Жана и благодаря связи с ним попадает в рекламные телефильмы, а затем становится сотрудницей по коммерческому дизайну в той самой текстильной фирме, откуда изгоняют Рене.

Ее соперница Арлетт, законная супруга Жана, путем шантажа (прикидывается смертельно больной) возвращает заблудшего мужа к постылому, но зато респектабельному семейному очагу.

В целом это три сюжета (сравнительно правдоподобные, однако не очень оригинальные) о малоудачливых людях, верящих, каждый по-своему, в "американского дядюшку", а в результате терпящих крах.

Но, конечно, не нарочитая банальность историй, где персонажи выбраны заранее расчетливо, чтобы представить некий пусть неглубокий, но все же срез современного французского общества, пленила режиссера. Пленила возможность нового формального эксперимента, которая в свое время с той же силой завела художника в кулуары "Мариенбада".

Свою неизменную симпатию к эстетике сюрреализма (хотя и не в канонических его проявлениях) Ален Рене никогда не скрывал: еще в интервью 1969 года он декларировал, что фильм должен быть верен идеям лидера сюрреализма Андре Бретона о некоторых формах "автоматического письма"*. В "Моем американском дядюшке" эта тенденция проявилась в самой полной мере.

* ("L'avant-scene. Cinema", 1969, N 91.)

Однако должен оговорить, что отнюдь не считаю столь криминально-еретическими и соответственно наказуемыми поиски художника в области столкновения прозаизмов и фантастики, смешного и трагического, документального и нафантазированного - и сам грешен, исповедуя методологию коллажа как одну из действенных возможностей современного искусства.

Думаю также, что в творчестве таких выдающихся поэтов и художников, как Аполлинер, Арагон, Элюар, Превер, Пикассо, Миро, Бунюэль, Незвал, Неруда, Гросс, Тцара, в эпоху, когда рождался журнал "Сюрреализм на службе революции", некоторые элементы сюрреалистической поэтики, по-разному для каждого, сыграли свою позитивную роль; но позже, когда Бретон и Сальвадор Дали встали на окрыто антикоммунистические позиции, все "движение", никогда, впрочем, не отличавшееся единством, резко раскололось. Вновь вспыхнувшие после войны идеи "автоматического письма" и вообще главенства подсознания в творчестве приобрели воинствующее, открыто реакционное содержание.

И еще одно личное наблюдение: сюрреализм, провозгласивший доминанты "бессознательности", "алогизма" и "сновидений", на практике оказался самым расчетливым и доходным предприятием.

Сам "вождь" Сальвадор Дали с целой свитой эпигонов возглавил в США когорту модных дизайнеров, хорошо оплачиваемых коммерческими фирмами, но, что гораздо интереснее, возникла удивительная диспропорция эстетического порядка: применение привычной, чисто натуралистической, гладко "зализанной", подражательно-фотографической живописной техники к воспроизведению на полотнах "метафизических видений" и "иррациональных фантазмов".

Бизнес, спекуляция на моде, хорошо субсидируемое внедрение расхожих штампов сюрреализма в различные виды "масс-медиа" - вот во что выродилась сегодняшняя, вернее, уже вчерашняя "сверхреальность".

Тем более обидно, что эта мутная вода на сей раз захлестнула и такого одаренного мастера, как Ален Рене. Стремления сделать прежде всего что-нибудь "пооригинальнее" не скрывает сам режиссер:

"Я могу согласиться с тем, что еще раз хочу предстать в облике мальчика, забавляющегося игрой в кубики, нагромождая их один на другой...

...Я всегда надеюсь, когда снимаю фильм, о чем бы он ни был, что, склеивая один кадр с другим, один эпизод с другим, сопоставляя одну среду с другой, одну быстроту с другой, приду в результате к странной сумме слагаемых, которая будет похожа на формулу "один плюс один равняется трем"*.

* ("L'avant-scene. Cinema", 1981, N 263.)

Здесь режиссер прав: в искусстве нет ничего бесплоднее, чем доказывать, что дважды два - четыре, но, может быть, и игра в кубики - не главное его назначение?

Чувствуя это, Ален Рене усложняет правила игры, прибегая помимо кубиков к самым разнообразным аттракционам. Ему, конечно, недостаточно раскладывать ставший уже привычным "пасьянс времени", хотя он и на сей раз перемежает настоящее с прошедшим, возвращается к детству героев в конце фильма, монтирует их поступки не по логике, а по эмоциональным акцентам, вводит стоп-кадры и статичные натюрморты - словом, усложняет киносинтаксис, что он неоднократно проделывал и в предыдущих лентах.

Всего этого на сей раз показалось мало, и он использовал также коллаж, но по-своему. Вместо уже примелькавшегося введения в ткань фильма документальных кадров он цитирует фрагменты из игровых картин.

Мотивировка придумана следующая: каждый из трех основных героев как бы выбирает образцы для своего жизненного поведения из числа популярных экранных актеров: Жан восхищается Даниэль Дарье, Жанина - Жаном Марэ, а Рене отождествляет себя с Жаном Габеном.

Фрагменты из фильмов с участием этих кинокумиров вмонтированы в кульминационные моменты жизни персонажей. Попутно замечу, что выдумка кажется мне остроумной и закономерной, однако, на мой вкус, у нее есть лишь один, но существенный минус: этот коллаж иллюстративен, а не ассоциативен, что для меня снижает его качество. Я считаю коллаж более сложным средством, призванным выразить, обострить, углубить ассоциации, связанные с "напором времени", а не служить только эмоциональным "аккомпанементом" к переживаниям героев или чисто формальным приемом "игры в кубики".

Но это индивидуальное понимание, и я не могу здесь на нем настаивать, так как оно требует добавочного теоретического обоснования, которое сейчас не входит в мою задачу.

Третья новация Рене, напротив, мне очень близка, так как мы с драматургом Е. Габриловичем применяли ее в наших фильмах уже дважды,- это "звуковой коллаж" или, точнее, контрапунктное использование закадровой и прямой речи, сочетание объективных и субъективных рассказов, монологов, диалогов. Ален Рене для себя это формулирует так: "Идея, первой пришедшая в голову, показалась занятной: захотелось сделать фильм, в котором, вместо того чтобы вкладывать все тексты и диалоги в уста актеров,- поместить их около; это как бы реальность (разновидность документальности), наложенная на выдумку (и обратно)"*.

* ("L'avant-scene. Cinema", 1981, N 263.)

Но главным экспериментом, который на сей раз увлек режиссера, стало сочетание, казалось бы, несовместимого - ввод в нафантазированную игровую среду реальной фигуры известного ученого с его лабораторными опытами над крысами. Они были призваны подтвердить его теорию о торжестве биологических законов, определяющих поведение человека и животного путем раскрытия механизма деятельности мозговых центров. Стержневым персонажем стал профессор Анри Лабори, автор многих трудов по биологии поведения, руководитель экспериментальной лаборатории в Париже. Его исследования, посвященные реакции организма на агрессию, привели к новым открытиям в области анастезии и реанимации. Профессор Лабори награжден Академической премией, американским призом имени Альберта Лакера и орденом Почетного легиона.

Ален Рене не только сопроводил закадровым голосом ученого основные эпизоды фильма, но и вынес на экран его опыты над крысами. В результате его комментарии реакций животных в экспериментальных условиях если и не объяснили полностью поведение персонажей фильма, то наглядно с ним совпадали.

Когда режиссера попробовали упрекнуть в вульгаризации научных теорий или в их неточном изложении, Ален Рене ответил:

"После первого показа фильма Лабори справедливо мог обвинить нас в упрощении его теории, в предпочтении одних ее частей и в пренебрежении другими. Однако он предоставил нам полную свободу. У него хватило для этого такта, так же как и у Пикассо, который, посмотрев мою ленту о его знаменитой "Гернике", в ответ на замечания критиков о неполноте отражения полотна воскликнул: "Но поймите - это ведь его фильм, а не моя живопись. Если вы хотите ее видеть, идите в музей, галереи, покупайте репродукции. Здесь же заставили играть мою картину, как актрису Мюзидору или Сару Бернар. И правильно сделали". Реакция Лабори была такой же"*.

* ("L'avant-scene. Cinema", 1981, N 263.)

Итак, не будем заранее брать под сомнение возможность своеобразного эксперимента, а попробуем рассмотреть сущность тех идей, которые проповедует профессор и которые пронзили всю ткань киноленты.

Основная мысль Лабори изложена им с экрана:

"Наш мозг разделен на три части - первые две функционируют как подсознательные, и мы не можем предвидеть, куда они нас заведут. Что это - пульсация, культурный автоматизм?

Зато третья предлагает нам объяснение наших бессознательных поступков, оправдывает их, организует алиби... Я думаю, что бессознательное можно уподобить бездонному морю, а то, что мы называем сознанием,- это лишь пена, которая возникает и исчезает на гребне волны, искусственной части океана, взбаламученного бурей"*.

* (Здесь и далее цит. по монтажной записи фильма (с. 23, 54, 69-70).)

Далее по ходу ленты ученый переходит к практическим опытам, мы видим его лабораторию и слышим объяснения: "Когда берешь крысу и помещаешь ее в клетку, состоящую из двух частей, разделенных перегородкой с одним выходом, заряженным электрическим током, регулярно возникающим каждые четыре секунды, о чем крыса не осведомлена, она быстро начинает приспосабливаться и обнаруживает дверь в другую часть клетки. Крыса приучается избегать наказания, которое следует, когда ток пронизывает ее лапы при переходе порога. Животное привыкает к эксперименту, длящемуся по десять минут в течение недели, прекрасно себя чувствует, шкурка ее блестит по-прежнему, кровяное давление не повышается - она научилась избегать опасности. Это доставляет ей удовольствие и поддерживает ее биологическое равновесие". Однако когда на экране в жизни персонажей возникают кризисные ситуации, Лабори так их комментирует: "Но то, что легко для крысы в клетке, становится гораздо более сложным для человека в обществе, накладывающем на него начиная с детства различные обязанности, и в редких случаях он в дальнейшем может удовлетворить свои потребности, потому что борьба за них становится бесплодной и бегство от препятствий - безнадежным".

Этот пессимистический вывод сценарист и режиссер пытаются иллюстрировать впрямую и, прямо скажу, весьма примитивно. Когда на экране конфликт между Рене и его соперником Веестратом доходит до кульминации, оба они затевают драку в бюро, но на их туловищах красуются маски, натуралистически копирующие белые крысиные головы. Мало того, сама схватка монтируется впритык с поединком двух настоящих крыс, вставших на дыбы и сцепившихся когтистыми лапами.

Попробуем не принимать всерьез столь поверхностную аналогию, будем считать, что и сам режиссер относится к ней с иронией, увлекаясь поэтикой еще одного, ныне весьма модного и действительно замечательного писателя.

Кого не пленяли столь талантливо сочиненные Льюисом Кэрроллом чудесные похождения Алисы в Зазеркалье, где соседствуют самые фантастические персонажи и звери?

Но все же мне показалось художественно неубедительным нахлобучивание на актеров крысиных масок - либо для механического уподобления людей подопытным животным, либо просто в качестве нарочито обессмысленного "сюрреалистического аттракциона".

В одном эпизоде владелец трикотажного предприятия Замбо объясняет Рене причину его понижения в должности тем, что для фирмы самое важное - не отставать от веяний времени и быть, как он выразился, "партизанами моды", и в следующем эпизоде гигантская белая крыса пробегает сквозь реальное обиталище Жана в дверь, ведущую в комнату его любовницы. Но, увы, подобные эпатирующие и нарочито немотивированные приемы уже появились в недавнем фильме Бунюэля "Призрак свободы", где неизвестно откуда взявшийся страус также странствовал ночью через спальню героя.

Но ведь еще ранее у Шекспира, отнюдь не сюрреалиста, в комедии "Сон в летнюю ночь" проказник Пэк заставлял кокетливую Титанию влюбиться в Боттома (Основу), превращенного в осла. Однако там верилось в волшебство, ибо оно не терпит расчетливости "подсознания".

В фильме Алена Рене всей этой "игре с кубиками" сопутствует еще игра с вещами. Описывая фильм "Вдовы", я приводил в качестве положительного примера изрядно забытый способ характеристики людей через пластику предметов, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни.

Фильм Алена Рене насыщен вещами - на сей раз это детали натюрмортов в форме статичных 'стоп-кадров'...

Свадебные колечки, ключ от двери, стальная слезинка металла, пачка сигарет - все это в ленте Микаэляна не просто бытовые аксессуары, а знаки времени, детали портретов, отобранные строго и со смыслом.

Фильм Алена Рене насыщен вещами - на сей раз это детали натюрмортов в форме статичных 'стоп-кадров'...

Фильм "Мой американский дядюшка" перенасыщен вещами, но на сей раз они функционируют только как "натюрморты", то есть как мертвая натура - в форме статичных "стоп-кадров", имеющих, по-видимому, некий нарочитый "трансцендентальный" смысл. Это соседство трубки, распятия, велосипедной педали, кофейной мельницы, ножниц, несомненно, вырастает из популярного сюрреалистического изречения поэта Лотреамона: "Случайная встреча на хирургическом столе швейной машинки и зонтика".

Фильм Алена Рене насыщен вещами - на сей раз это детали натюрмортов в форме статичных 'стоп-кадров'...

Только в одном случае коллекция наших матрешек на полке комнаты Жанины служит характеристикой ее "либеральных" вкусов.

Впрочем, по этому поводу один из рецензентов ехидно заметил: "Фильм Рене похож на русские куклы, которые коллекционирует Жанина. Внутри каждой кроется следующая, меньшего размера... Когда открываешь последнюю, то находишь только пустоту"*.

* ("Cinematographe" 1980, N 58.)

Заканчивает же всю картину следующий вывод профессора Лабори:

"В результате начинаешь понимать, с помощью какого механизма и почему установились в течение веков и вплоть до сегодняшнего дня иерархические ступени превосходства. Для того чтобы покорить Луну, надо было изучить законы притяжения, но недостаточно их усвоить, чтобы от них избавиться. Можно только сказать, что пользуешься ими в других целях...

Пока не призовешь всех обитателей этой планеты очень широко изучить механизм своего мозга и не приучишь пользоваться им не в целях подавления и превосходства, мало надежды на какие-либо перемены".

После этого под тревожную музыку следуют финальные кадры - описываю их в точной монтажной последовательности:

"Аппарат движется мимо полуразрушенных зданий, покинутых, обгоревших, на фоне опустевших улиц...

Другой встречный тревелинг справа налево открывает такой же пейзаж...

...Аппарат останавливается у стены, исчерченной невнятными лозунгами, написанными от руки... Восемь планов, чередуясь один за другим, приближаются по оси к следующим деталям:

Заброшенный дом на большой улице...

Он же еще ближе... Теперь мы можем разглядеть на нем раскрашенную стену. На ней изображено гигантское дерево, все в зелени...

...Деталь росписи - корни деревьев, нарисованные на стене... Цветные пятна, оставленные кистью на кирпичах...

...Опять стена целиком издали, теперь на ней уже нельзя разглядеть ни дерева, ни корней, только расплывчатые блики...

На кирпичах - следы больших бесформенных пятен...

Музыка становится диссонансной, атональной...

Резкое появление белых букв слова "Конец" на черном фоне".

Трудно вообразить более закономерное окончание фильма, исполненного безысходности,- да, в нем теперь режиссер от мира отгородился стеной.

Закрома его памяти опустели, в них сохранилась лишь пыль времени, и если бы я все же не продолжал любить этого художника, то мог бы сравнить его с одинокой белой крысой, мечущейся, как подопытная жертва Лабори, в поисках выхода...

Надо сказать, что даже часть парижской реакционной прессы в год выхода фильма на экран (1980), когда к власти еще не пришло правительство левых сил, а "рейганомика" не превратила французские франки в рабов доллара, частично осмелилась возражать против теории Лабори.

Франсуа Шале, весьма консервативный обозреватель, озаглавил свою рецензию вопросительно - "Животные или люди?". Он напомнил о кадре, повторяющемся в фильме как рефрен,- крупный план черепахи, перевернутой на спину, беспомощно перебирающей лапками,- и заключил: "Все же можно сожалеть, что вместо человеческих существ, живущих на наших глазах, мы чаще видим насекомых или животных, упавших на спину и неспособных подняться"*.

* ("Le Figaro - magazine", 1980, 7 juin.)

Кристиан Циммер в буржуазной газете "Монд" тоже не смог удержаться от обвинения в заглавии "Худший из дидактических фильмов", где первые строки гласят: "Нельзя не сказать прямо и громко, что с научной точки зрения фильм этот - клевета, а мысль Лабори не более чем карикатура"*.

* ("Monde", 1980, 13 sept.)

Остальные критики или сравнивают режиссера с наблюдателем, вооруженным не кинокамерой, а микроскопом, или определяют фильм как "безжалостную радиографию духа времени", или захлебываются от восторга, вроде Жаклин Мишель: "Какой умной чувствуешь себя, встречаясь с таким фильмом"*.

* ("Tele - 7 jours", 1980, 24 mai.)

Но самый трезвый голос прозвучал со страниц "Юманите", где доктор Франсуаза Лазар-Левайн, на мой взгляд, точно подвела итог дискуссии:

"Человек - единственное живое существо, обладающее способностью изменять среду и самого себя. Основное положение марксизма не позволяет уравнивать человека с животным, даже если изучаемые факты природы во многом объясняют его поведение... Но когда для оправдания социального неравенства власть, опираясь на теории "новых правых", проповедует, что люди и общественные конфликты обусловлены и ограничены биологически, фильм иллюстрирует эти реакционные тезисы, а зритель может отнестись к ним доверчиво из-за неоспоримых кинематографических качеств фильма"*.

* ("L'Humanite", 1980, 4 juin.)

В том, что сама попытка современного кинематографиста обратиться к сложной научной проблеме в принципе плодотворна, можно не сомневаться, и это подтверждает советский ученый, член-корреспондент АН СССР З. Асратян, рассказывая о деятельности международной организации "Интермозг":

"Не одно тысячелетие человек стремится познать тайны головного мозга, этой своего рода "второй вселенной", состоящей из миллиардов "звезд" - нервных клеток...

Нейрофизиологов социалистических стран объединяет общий диалектико - материалистический подход к изучению высшей нервной деятельности. Благодаря "Интермозгу" мы приобрели новых сторонников учения великого русского физиолога И. Павлова. Ныне его взгляды и идеи разделяют многие ученые братских стран. В то же время каждая национальная нейрофизиологическая школа имеет свои традиции, свой опыт, а это неисчерпаемый резерв для взаимообогащения идеями и решениями фундаментальных проблем науки, в поиске новых путей к тайнам мозга"*.

* (Эврика-81. М., "Мол. гвардия", 1982, с. 134-135.)

В связи с проблемами, поднятыми в фильме профессором Лабори, следует напомнить и о теоретическом наследии выдающегося советского ученого А. Лурии, о чем пишет его последовательница профессор Е. Хомская:

"На протяжении всей своей жизни А. Р. Лурия постоянно обращался к физиологии для объяснения механизма психических процессов и их нарушений. Этот интерес А. Р. Лурии к физиологии опирался на естественнонаучные традиции отечественной психологии, берущие начало в трудах И. М. Сеченова. А. Р. Лурии глубоко импонировали идеи И. М. Сеченова, считавшего, что физиология не должна сводить "повод" и "цель" к чувствованиям, а "действия" - к движениям, то есть сложные, качественно специфические явления к простым, элементарным физиологическим... А. Р. Лурия видел острую необходимость в создании специальной "психологически ориентированной физиологии", задачей которой явился бы физиологический анализ сложных целостных сознательных "психических актов человека"*.

* (А. Р. Лурия и современная психология. М., 1982, с. 7-8.)

Что же касается кино, то не забудем, что первым режиссерским опытом Всеволода Пудовкина был фильм "Механика головного мозга" (1926). Размышляя о его проблематике, режиссер писал: "В научных картинах обычно, прельщаясь внешними эффектами, внешней "показательностью", любят делать малообоснованные, поверхностные обобщения. Выходит не популяризация, а вульгаризация.

Плакат к фильму: три главных героя в волнах 'бессознательного'

В "Механике головного мозга" мы были очень сдержанны и строги"*.

* (Пудовкин В. И. Собр. соч. в 3-х т., т. 2. М., "Искусство", 1976, с. 46.)

Ален Рене ставил не научную картину, поэтому было бы несправедливо упрекать его в отсутствии строгости. Однако именно он сегодня должен бы остаться "художником памяти", причем не воспоминаний, а памяти прежде всего о сегодняшнем дне, когда уже не мифический "американский дядюшка", а реальный заокеанский делец пробует диктовать условия, ведущие к превращению Европы в объект атомного уничтожения.

Неужели же французский киномастер, всю жизнь сопротивлявшийся забвению фашистской опасности, не осознал, кому на руку отождествление его народа с безропотными "сомнамбулами" или животными, обреченными на неизбежное поражение в борьбе за выживание?

Ведь опасность настолько велика, что даже представитель Франции Ж. Ланг вынужден был с высокой трибуны, на Втором всемирном конгрессе ЮНЕСКО в Мексике (1982) открыто обвинить США в идеологической экспансии:

"Неужели наша участь - стать вассалами гигантской империи тех, кто заботится только о своей прибыли? Такой финансовый и интеллектуальный империализм... завоевывает сознание людей, подчиняет их образ мышления и образ жизни"*.

* ("Известия", 1982, 2 дек.)

Реклама кинокартины редко соответствует ее содержанию, но на сей раз художник Билаль в своем плакате точно выразил сущность фильма Алена Рене. Он изобразил трех главных персонажей по колено в воде, но, по-видимому, им не "море по колено", как гласит русская пословица, а барахтаются они в волнах "бессознательного", где рядом с ними плавают и крест Рене на старинном кресле, и черепаха, и швейная машинка, и обложка бульварного романа "Король золота", героя детства Жана, и русские матрешки, и кофейная мельница, и обломок античной колонны, а сзади, из-за трубы лаборатории, глядя на эту мешанину из предметов и растерянных людей, лукаво ухмыляется умудренная опытом белая крыса...

У французов есть поговорка: "он пьет из маленького стакана, но своего". Ален Рене был всегда обладателем своего большого сосуда, и поэтому не хочется верить, что пуста бутыль, выброшенная им сейчас в "океан подсознания". Быть может, в ней закупорен, как у моряка, терпящего бедствие, "SOS" и указаны координаты катастрофы, и тогда остается надежда, что его призыв - "Спасите наши души!" - все же достигнет берега.

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'