Ад и чистилище Юзефа Шайны

Раз только там насилье, где теснимый Насильнику не помогал ничуть, То эти души им не извинимы; Затем что волю силой не задуть; Она, как пламя, борется упорно, Хотя б его сто раз насильно гнуть.

Доски судьбы! как письмена черных ночей вырублю вас, доски судьбы!

"В "Пассажирке" Анджея Мунка есть сцена, притягательная аскетичность которой выявляет звучание всего произведения.

По пустой железнодорожной платформе ветер гонит клочки бумаги и мусор. В безлюдном пейзаже посреди путей стоит стул... Безликая, заурядная домашняя утварь покинула свое постоянное, незамечаемое до сих пор место и царит в пейзаже, что до этого был символом свободы и красоты природы, ее органичной, убаюкивающей жизни.

Биография Шайны неразрывно связана с этой картиной.

Переживания художника, как и переживания каждого человека, столь же непередаваемы, сколь неуловим процесс формирования из них произведений искусства... Поэтому не будем задаваться здесь неразрешимыми, схоластическими вопросами - стал бы Шайна художником, если бы не Освенцим, а если бы стал, то каким?"

Так польские исследователи начинают родословную Юзефа Шайны, замечательного польского режиссера и художника, отметившего в 1982 году свое шестидесятилетие и заслужившего поздравления правительства ПНР, так как в эти годы, трудные для страны, он остался ей верен, не соблазнившись ничьей и никакой демагогией.

Отмеченный восемью высшими наградами социалистической Польши, художник с мировым именем, Шайна всегда был образцом скромности. Сейчас он передал Театр-студию, которым руководил бессменно десять лет, молодому режиссеру и, находясь по-прежнему в расцвете творческих сил, продолжает работу в своей мастерской.

Как мастер, внесший вклад в мировую культуру, Юзеф Шайна был приглашен в 1983 году возглавить Третью международную выставку современного искусства. Он удостоился, кроме того, Золотого кентавра Итальянской академии труда и искусства.

Режиссер Тадеуш Краско посвятил Шайне большую программу, показанную 3 апреля 1983 года по Варшавскому телевидению, окрестив ее "Юзеф Шайна - еще одно слово",- в ней снова напоминалось о драматичной биографии художника.

Шайна родился в 1922 году в Ржешове и в семнадцать лет попал сначала в Освенцим, а потом в Бухенвальд. Он прошел все круги лагерного ада, пытался бежать, но неудачно. Был приговорен к смерти, но чудом спасся из группы узников, которых вели на казнь.

"Меня вынули из петли,- сказал он однажды,- и поэтому я знаю не только жизнь".

Жизнь и освобождение принесла ему победа Советской Армии, и поэтому, думаю, не случайно его первой работой как сценографа стало оформление спектакля "Молодая гвардия" по роману А. Фадеева в 1953 году на сцене театра Новой Гуты, крупного рабочего района вблизи Кракова, где он как раз в том же году окончил Краковскую Академию изящных искусств, а вскоре стал и ее профессором.

Но то, что видел и пережил юноша в нацистском аду в те годы, когда формировалось его сознание, оставило столь неизгладимый след, что я не знаю в мировом искусстве художника, чье творчество с такой силой выявило ненависть к фашизму, заставило бы заново переосмыслить коренные философские проблемы человеческого существования, выразив их в итоге в форме столь трагически насыщенной и своеобразной.

Он мог бы воскликнуть вслед за Данте:

"Каков он был, о, как произнесу,

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,

Чей давний ужас в памяти несу!

Так горек он, что смерть едва ль

не слаще,

Но, благо в нем обретши навсегда,

Скажу про все, что видел в этой

чаще"*.

* (Данте Алигьери. Божественная комедия. М., "Наука", 1968, с. 9.)

И польский мастер рассказал так, что если можно кого-то назвать подлинным художником памяти, то это Юзеф Шайна.

Замечу еще раз, что, хотя тема памяти и продолжает волновать как художников, так и просто зрителей и читателей разных поколений, мы в то же время становимся свидетелями постепенного ее иссякания.

Французский режиссер Бертран Блие начал свою карьеру с того, что собрал в киноателье десятка два молодых людей и задал им вопрос, на который получил ответ, ставший названием нашумевшей документальной ленты: "Гитлер? Понятия не имею".

Австрийский режиссер М. Офюльс провел такую же киноанкету среди сегодняшних жителей Нюрнберга - ни один из них не мог вспомнить, что происходило в этом гнезде фашизма ни до, ни после войны.

Мой друг и ученик Григорий Чухрай объехал в специальном автобусе пол-Европы в надежде узнать, что известно там о городе-Герое Сталинграде, откуда фактически началось спасение западной культуры от фашистского варварства, но получил весьма грустные результаты - забвение и равнодушие...

Тем более драгоценно для меня творчество Шайны, вызывающее яростные споры, ибо для его темы непригодны привычные формы станковой живописи, приемы традиционного театра или киноинтервью. Шайна - нарушитель канонов, но не во имя авангардистского эпатажа, а потому, что трагедия века, которую он пережил не как сторонний наблюдатель, не вычитал из книг или увидел на экране, а испытал в буквальном смысле на собственной шкуре, потребовала новых, доселе не испытанных средств пластического выражения.

Гюстав Доре. Из гравюр к 'Аду' Данте

Биографы художника пишут: "Шайна пережил Освенцим... Но действительно ли это тот самый Освенцим - лагерь ужасов, низости и человеческих мучений - или же это экстракт, сублимат? Во всяком случае, Шайна не иллюстрирует факты, не велит людям еще раз умирать в газовых камерах или под дубинками "капо", не показывает индивидуальных мерзостей мучителей и страданий отдельных людей. Итак, это предостережение? Несомненно, но прежде всего - это видение, резкое и горькое обнажение механизма насилия и постановка вопросов, последних, конечных"*.

* (Jozef Szajna W.L Krakow, 1974, s. 105.)

Юзеф Шайна

Отсюда сила и размах замыслов и осуществлений мастера - ведь он как режиссер и сценограф создал такие произведения мировой и национальной классики, как "Акрополис" по Выспянскому, "Фауст" Гете, "Дон Кихот" по Сервантесу, "Божественная комедия" по Данте, "Ревизор" Гоголя, теаколлаж "Маяковский" (и поставил все пьесы советского поэта - "Мистерию-буфф", "Баню" и "Клопа"), и, наконец, создал собственную драматургическую антифашистскую композицию "Реплика", обошедшую многие сцены мира.

Если перечислять все спектакли, которые он оформил как сценограф, то у меня не хватило бы страниц. Однако, верный излюбленному "принципу коллажа", кроме описания творчества Шайны, позволю себе личное отступление, которое, я надеюсь, поможет проникновению в сердцевину его мира.

На рубеже двадцатых годов советские художники испытывали влечение к поэтике великого немецкого романтика Э.-Т.-А. Гофмана: объединение молодых прозаиков и поэтов окрестило себя в его честь "Серапионовыми братьями"; еще раньше Вс. Мейерхольд принял псевдоним "доктор Дапертутто"; его ученики К. Державин и А. Грипич ставили в театре фантасмагорическую пьесу о биографии Гофмана; спектакли "Принцесса Брамбилла" и "Синьор Формика" по произведениям Гофмана шли с большим успехом в Камерном театре Александра Таирова, и даже мой любимый поэт В. Маяковский восклицал:

"Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая! Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая?!"*

* (Маяковский В. В. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. 1, с. 210.)

Если прибавить к этому широкое знакомство с экспрессионистским немецким кино, чья эстетика была связана с Гофманом; возрождение романтико-героической драматургии Шиллера, пропагандируемой А. Блоком в Большом Драматическом театре в Петрограде; неожиданное воплощение "Разбойников" Шиллера грузинским режиссером Сандро Ахметели под названием "In tirannos!"* и, наконец, царившие в то время общие наши надежды на скорое завершение революции в Германии - все это, вместе взятое, с разных сторон и ракурсов создавало благоприятную атмосферу для широкого ознакомления с немецкой культурой. Не избежал подобного увлечения и автор этих строк, когда в семнадцать лет изготовил инсценировку и подробный режиссерский план "Песочного человека" Гофмана и когда одной из настольных книг стала книга "Разговоры с Гете" Иоганна Петера Эккермана.

* ("На тиранов!".)

Такова преамбула того, что я испытал, когда приехал впервые после войны в Веймар, город Гете и Шиллера, Баха и Листа, Гердера и Виланда.

Мои представления совпали с действительностью: Веймар покорил меня особым обаянием, синтезом духовной и архитектурной красоты, уютом, вкусом и строгостью. Я с наслаждением гулял по прославленному парку, по узким улочкам, любовался статуями и оживленной рыночной площадью, рылся в старинных книжных лавках и, наконец, посетил знаменитый дом на Фрауэнплан, где, может быть, единственный раз не согласился с музейной необжитостью парадных покоев его превосходительства действительного тайного советника и министра великого герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского господина Иоганна Вольфганга фон Гете, но зато был вознагражден скромностью комнаты, в которой рождались бессмертные творения поэта.

И как ошеломляющий удар, превосходящий все фантасмагории Гофмана и бред экспрессионизма, как величайшее потрясение отозвалось посещение Бухенвальда, размещенного фашистами поистине с сатанинской расчетливостью всего в нескольких десятках километров от Веймара.

О лагерях смерти я впервые прочитал еще в 1946 году в книге Василия Гроссмана "Годы войны", где есть глава "Треблинский ад". Там были два лагеря.

"Лагерь № 1 существовал с осени 1941 года по 23 июля 1944 года. Он был ликвидирован полностью, когда заключенные слышали уже глухой гул советской артиллерии...

23 июля ранним утром вахманы и эсэсовцы, распив для бодрости шнапса, приступили к ликвидации лагеря. К вечеру были убиты и закопаны в землю все заключенные.

И далее: "Но жившие в лагере № 1 хорошо знали, что есть нечто ужасней, во сто крат страшней, чем их лагерь... В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни, все было приспособлено для смерти"*.

* (Гроссман В. С. Годы войны. М., Гослитиздат, 1946, с. 411, 413.)

Таким был лагерь № 2. И таким был Бухенвальд.

Описывать свое потрясение бесполезно - не найти таких слов. Но зато я понял столь поразившие меня поначалу циклы композиций, с которыми вскоре встретился в мастерской Шайны. Они носили названия "Эпитафия", "Воспоминания", "Тотемы", "Следы", "Реминисценция", а самый обширный из них был окрещен попросту - "Обувка".

Это было не изображение ботинок на холсте или бумаге и не скульптурная бутафория, а десятки или, вернее, сотни разрозненных пар различной реальной поношенной обуви, разбросанной по полу. То есть то, что я видел в Бухенвальде, ибо заключенных, прежде чем отправить в газовые камеры, раздевали догола.

Эти незабываемые, зловещие "обувные натюрморты" Шайна поместил на фоне больших вырезанных силуэтов человеческих фигур, чем-то напоминающих церковные витражи. Но, присмотревшись, я заметил, что силуэты составлены не из стекла, а из сотен маленьких стандартных фотокарточек, и только тогда я догадался, на что похожи сами фигуры - на мишени.

Поэтому и заполнены они неисчислимыми изображениями безымянных жертв.

Другой цикл: деформированные объемные человеческие фигуры, обнаженные и обезображенные пытками, или же приставленные (вернее, "влепленные") лицом к стене, либо с вылезающими из орбит глазами - в смертельных муках газовых душегубок...

Одна из "композиций", обозначенная "Эпитафия 4", запомнилась особенно: кричащее женское лицо, окруженное вздыбленным ореолом волос, срезанных кос, завитых локонов. И опять хочется вспомнить строки Дантова "Ада":

Юзеф Шайна. 'Обувки-II'. Театр-студия. Варшава

"И ты услышишь вопли исступленья И древних духов, бедствующих там, О новой смерти тщетные моленья..."*.

* (Данте Алигьери. Божественная комедия, с. 12.)

Но у Гроссмана все звучит во сто крат невообразимее:

"Achtung!" - проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день много месяцев подряд слова:

"Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево".

Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга...

Тот же голос рубит слово за словом: - Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны...

Внутри женского барака находится парикмахерская; голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Странный психологический момент: эта смертная стрижка... более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: "Вот тут неровно, подстригите, пожалуйста".

...Все свидетели рассказывают, что огромные груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей и кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию... утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство: волосы шли для набивки матрацев, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок".

Происходило все так: "В одну камеру загружалось одновременно четыреста-шестьсот человек. Таким образом, при полной загрузке десяти камер в один прием уничтожалось в среднем четыре-шесть тысяч человек (были дни, когда они загружались по шесть раз)...

Умерщвление длилось в камере от десяти до двадцати пяти минут... за десять месяцев Треблинка убила три миллиона человек"*.

* (Гроссман В. С. Годы войны, с. 422-423, 431-432.)

Вот тогда становятся понятными "Эпитафия", "Воспоминания", "Обувка" и весь цикл трагических композиций Юзефа Шайны и особенно полно раскрывается то решающее, принципиальное отличие произведений мастера-антифашиста от циничных спекуляций американского поп-арта, пытающегося пользоваться сходным показом якобы подлинных и реальных вещей, будь то консервные банки, портреты Мэрилин Монро или унитазы. В Стокгольме на большой ретроспективе нескольких зачинщиков этого "направления", в том числе Класа Ольденбурга и Роберта Раушенберга (как известно, начавших свой путь в Нью-Йорке и усиленно разрекламированных на венецианской Биеннале 1964 года), демонстрировался весь уже знакомый "ассортимент", но на сей раз предметов домашнего комфорта - постелей, трельяжей, надувных кресел и пуфов, умывальников... Все это из пластиковых материалов, позволяющих деформировать вещи, делая их сознательно нефункциональными, непригодными. Все "произведения" были окрашены в однообразный светло-кремовый цвет, что, скорее, напоминало оборудование для психиатрической больницы, с той только разницей, что проектировали его не врачи, а сами пациенты.

Но возле одного экспоната я задержался - это была мягко искривленная, как бы помятая, "увядшая" копия стандартной пишущей машинки. Возле нее задумчиво остановилась женщина средних лет. Я рискнул обратиться к ней с вопросом: чем привлек внимание этот экспонат? Она охотно ответила: "Вы знаете, эта машинка напоминает мне себя - такой же сникшей и усталой возвращаюсь я после своего рабочего дня..."

Вот как все непросто! Ведь ее образное восприятие "усталой" машинки, весь круг ассоциаций, по-видимому, возникший у этой конторской служащей, объяснил мне многое в поп-арте как явлении социальном, этом отражении рабской, унизительной зависимости от механизированного мира, где продающийся труд стал тяжкой обузой, деформирующей личность не только физически, но и духовно.

И поэтому мне показалось необходимым обратить внимание на мало затронутый нашими искусствоведами процесс идеологического и эстетического размежевания взаимодействий, происходящих внутри таких явлений современной культуры, как, к примеру, методика кино- и теамонтажа, литературного и пластического коллажа, экспрессивного фотомонтажа, автотематики различных "стабилей" и "мобилей" - вплоть до кинетических саморазрушающихся концепций Жана Тингели или оп-арта Виктора Вазарели... Ведь самое несложное и "безопасное" дело - просто отмахнуться от них, определив вкупе как доказательство декадентского вырождения капиталистической действительности. В поиске критерия, может быть, стоит обратиться к совету мудреца из Веймара, когда еще в ноябре 1823 года он сказал своему собеседнику Эккерману: "Да, ничего не может быть важнее предмета, содержания, и что стоило бы все искусствоведение без него. Талант растрачен попусту, если содержание ничтожно. Именно потому, что у новейших художников отсутствует достойное содержание, хромает и все новейшее искусство. Это наша общая беда"*.

* (Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., "Худож. лит.", 1981, с. 86.)

После веймарских и бухенвальдских ассоциаций для меня яснее стало подлинное и сложное содержание творчества Шайны и стилистические различия с отдельными сюрреалистическими и поп-артовскими мотивами. Стало понятным пристрастие художника к "антиэстетике", выразившееся, в частности, в спектаклях, где обритые женские головы, полосатые арестантские куртки, обезглавленные манекены бросали вызов тем мещанским лозунгам, которые проповедовал Иван Иванович из "Бани" Маяковского: "Сделайте нам красиво". Мы вернемся к этому чуть позже, после того как проследим, хотя бы частично, путь Шайны как сценографа, ибо с ним тесно связан тот "театр социальной памяти", чьим последовательным и бескомпромиссным выразителем он стал.

Юзеф Шайна. 'Заключенная'. 1966 г.

После окончания Краковской академии Шайна был приглашен главным художником рабочего театра Новой Гуты, одного из первенцев индустриализированной Польши. Историки отметили:

"В Новой Гуте началось с отрицания дословного, "фотографического" искусства. После многих лет скрупулезной инвентаризации деталей в польском театре настало время метафор, смелых, свободных обобщений... Сценическое пространство, организованное Шайной в спектаклях театра Новой Гуты, в тот период перестало быть просто интерьером или пейзажем - оно стало понятийным пространством человеческой драмы"*.

* (Jozef Szajna W.L, s. 11.)

Любопытное совпадение: так же как итальянская сказка Гоцци "Принцесса Турандот" превратилась в трактовке Вахтангова в один из самых примечательных спектаклей первых лет нашей революции, так и в освобожденной Польше событием стало оформление Шайной той же пьесы. Он рискнул на смелое, ироническое обновление сценографии, носившей характер своеобразного коллажа.

По стилистике она, конечно, отличалась от сценографии вахтанговского спектакля: здесь войско Бригеллы было вооружено дубинками и снабжено стальными шлемами с инициалами американской военной полиции - "MP".

Гюстав Доре. Из гравюр к 'Аду' Данте

Принц Калаф хотя и появлялся в звездном плаще, но из-под него виднелась спортивная куртка, на ногах красовались кеды, на руке - часы. К тому же все действие разворачивалось на свисающих веревочных лестницах и гимнастических снарядах. (Не могу не вспомнить еще об одном совпадении, о котором Шайна, конечно, знать не мог: по этому же принципу в 1922 году была оформлена художником Моисеем Левиным пьеса Адриана Пиотровского "Падение Елены Лэй", являвшаяся современным парафразом аристофановской Лисистраты в петроградском театре Новой драмы, где режиссер Алексей Грипич построил основные мизансцены по вертикали на веревочных лестницах, спускавшихся из воронки в центре сценической площадки.)

Далее последовал поистине фейерверк сценографических открытий Шайны - как зловещие пхичьи крылья нависали темные и жесткие облака в спектакле по повести Стейнбека "О мышах и людях", а в "Дон Кихоте" кружились легкие и прозрачные крылья ветряных мельниц. Одно за другим возникают изобретательные оформления "Антигоны" Софокла, "Орестеи" Эсхила, "Бури" и "Сна в летнюю ночь" Шекспира, где само размещение актеров не только на планшете сцены, но и во всем ее пространстве предвосхитило появившиеся через десятилетия трапеции Питера Брука в той же шекспировской пьесе.

И как трагический апофеоз пережитого вырастает вторая самостоятельная режиссерская работа Шайны, над современной пьесой Тадеуша Голуя "Дом под Освенцимом" ("Пустое поле"), где буквально все - и пространство, опутанное колючей проволокой, пронзенное лучами дозорных лагерных вышек, и ритм тачек, груженных камнями и землей, и, в финале, гора трупов - точь-в-точь как в заключительных кадрах "Ночи и тумана", хроникального фильма Алена Рене о фашистских концлагерях. Все это в целом было столь выразительно, что возникала явь Освенцима и вспоминались строки из шестой песни "Ада":

"Уже средь новых пыток я опять,

Средь новых жертв, куда ни

обратиться,

Куда ни посмотреть, куда ни стать"*.

* (Данте Алигьери. Божественная комедия, с. 31.)

Мне не удалось увидеть следующей работы режиссера, его инсценировки романа Кафки "Замок", но за год до премьеры, получив лестное предложение поставить на сцене театра Новой Гуты любую пьесу Маяковского, я пошел на "Ревизора" Шайны и... сразу вступил с моим новым знакомым в острый конфликт. Так как в свое время я уже описал и этот спектакль и наши разногласия*, то не буду на них останавливаться и перейду к тем работам режиссера, что вскоре по заслугам принесли ему мировую известность.

* (См.: Юткевич С. И. Шекспир и кино. М., "Наука", 1973, с. 144.)

После "Макбета" Шекспира, оформленного в 1970 году в Плейхаузе Шеффилда, Шайна поставил "Фауста" (1971) на сцене Театра Польского в Варшаве. В программе он числился и автором инсценировки, и режиссером, и сценографом. На "Фаусте" следует остановиться особо.

Гете в 1825 году в ответ на признание Эккермана, что он начал читать "Фауста", но трагедия показалась ему трудноватой, рассмеялся и сказал: "Право, я не советовал бы вам уже теперь браться за "Фауста". Это вещь сумасшедшая, она выходит за рамки привычного восприятия... Фауст такая необычная личность, что лишь немногие могут проникнуться его чувствами. Да и Мефистофеля не так-то просто раскусить, он насквозь пронизан иронией и в общем-то является живым воплощением определенного миропознания. Но посмотрим, в каком свете он перед вами предстанет"*.

* (Эккерман И. П. Разговоры с Гете..., с. 141.)

Случилось так, что именно "Фауст", как в своем драматическом, так и музыкальном обличье неоднократно представал передо мной в течение последних лет, и, хотя я прекрасно сознаю, что не смогу проникнуть во все глубины его философского содержания, мне все же показалось необходимым сопоставить виденные театральные трактовки со спектаклем Шайны.

Одной из самых запоминающихся была постановка оперы Гуно на сцене парижской Гранд-Опера. Признаюсь, я шел на нее с опаской,- уж очень мне не по сердцу пышная музыкальная "вампука", даже если и звучит бельканто, знатоком и ценителем коего считать себя не могу. Но меня соблазнило имя режиссера, о котором я был наслышан. Это "парижский аргентинец" Хорхе Лавелли, на счету которого до 1978 года числилось пятьдесят спектаклей, из них десять оперных*.

* (В конце 1982 года москвичи имели возможность встретиться с ним в гастрольном спектакле Мадридской драматической труппы Нурии Эсперт, где он поставил пьесу Ф.-Г. Лорки "Донья Росита, или Язык цветов".)

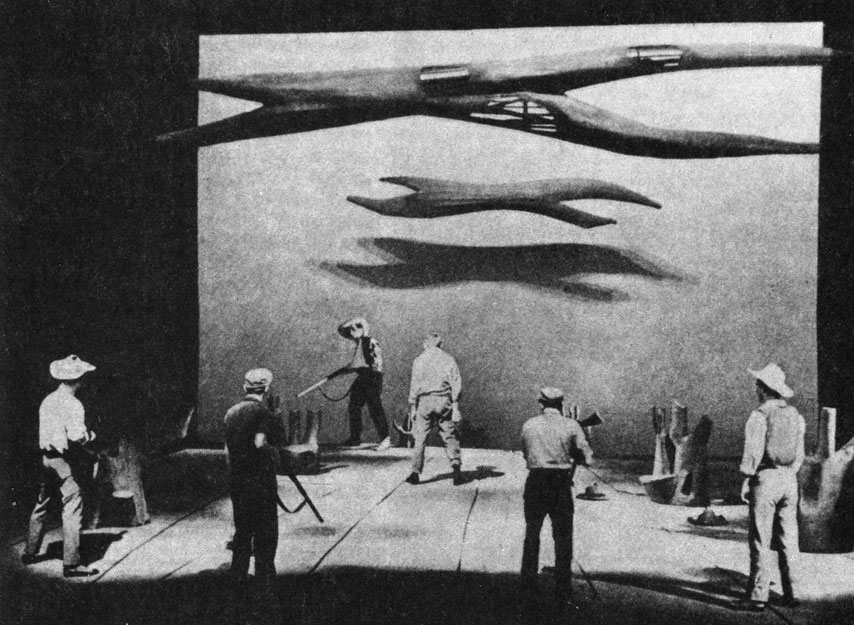

Юзеф Шайна. Сценография к спектаклю 'Мыши и люди' по Стейнбеку. Театр Новой Гуты. 1957 г.

То, что я знал о его поисках, казалось мне интересным; существо их (в крайне схематическом изложении) сводилось к вопросу: применимы ли к такому традиционному жанру, как опера, методы "очуждения", свойственные эпическому театру Брехта; как преодолеть препятствия между визуальностью и эмоциями, короче говоря, совместима ли с оперным пением ирония и в какой степени вообще допустима "актуализация" спектакля с канонической партитурой?

Известно мне было также и то, что режиссер отрицал модернизацию, подобную той, что проделал Патрис Шеро, приглашенный в Байрейт для постановки "Кольца Нибелунга", где он попросту нарядил исполнителей в джинсы и окружил их декорацией "атомного века". Лавелли старался ставить свои спектакли в контекст истории, но часто полемизировал с либреттистами по поводу эпохи. Поэтому я не очень удивился, обнаружив на сцене не декорации, пытающиеся воспроизвести немецкое средневековье, а некую прозрачную стальную конструкцию, как бы синтезирующую ту самую архитектуру, что послужила основной "чрева Парижа", знаменитого крытого рынка, лишь недавно "выселенного" из центра столицы.

В свое время талантливое инженерное творение Балтара потрясло своей новизной и смелостью не меньше, чем башня Эйфеля, и поэтому на сцене его мотивы, с одной стороны, ассоциировались с эпохой возникновения "чуда" музыки Гуно, а с другой - подчеркивали "всемирность" неувядающей легенды о докторе Фаусте. Убедила меня и суматоха ярмарочной площади как некой разновидности Луна-парка, с его аттракционами, вращением световых колес, подмигиванием разноцветных лампионов - всего этого псевдонародного гульбища, где самодовольство именитых обывателей чередуется с грубостью солдат, развязностью подвыпивших буршей, а знаменитый вальс заканчивается карусельным кругом всех персонажей, застывших перед еще одним "чудом века" - громоздким аппаратом странствующего фотографа.

Но подлинным режиссерским открытием Лавелли стал прославленный военный марш, под звуки которого десятилетиями браво шагали хористы-солдатики, сопровождаемые толпой резвящихся мальчишек и приветствуемые восхищенной толпой. Теперь представьте себе, что под эту же музыку, где не изменена ни одна нота, на площади появляются десятки трагических фигур - жертв войны: на костылях, безногие - на тележках, раненые, перевязанные, забинтованные, слепые, хромые... Безмолвная лавина - коллективный образ бедствий и жестокости войны - неотвратимо надвигается на публику и останавливается у рампы. Звучит торжествующий победный марш, а инвалиды, словно сошедшие со страниц альбома Георга Гросса "Се человек", выстроились перед зрителями, как бы желая, чтобы они получше разглядели их, запомнили.

А когда калеки также угрожающе молчаливо расходятся, исчезают со сцены - остается лишь один. На нем нет видимых следов ран, он стоит долго, и безумие его недвижного взгляда действует с не меньшей силой,- это Зибель.

Гораздо более спорной показалась мне трактовка Фауста и Мефистофеля как двойников. Оба одного возраста, одеты элегантно: одинаковые белые цилиндры, модные в начале века светлые пальто с меховыми отворотами "шалью", трости с набалдашниками... Словом, ни дать ни взять - завсегдатаи скачек в Лонгшане.

Сам Лавелли объяснял свой замысел так: "Двойственность христианской морали характерна для той эпохи - "зло" и "добро" борются в одном субъекте. Фауст и Мефистофель всегда вместе, похожие друг на друга, как две фигуры на одной игральной карте... Мефистофель - все время в поисках разрушения барьеров дозволенного и нарушений запретного, Фауст - это размышление и целомудрие"*.

* (Satge A., Lavelli J. Opera et mise a mort. Paris, Ed. Fayard, 1979, p. 174.)

Соответственно Мефистофель лишен у постановщика всякого "демонизма", его оружие - цинизм, ирония. Здесь примечательна угаданная Лавелли тема "двоиничества", увлекавшая и раннего Александра Блока, здесь же его ненависть к растлевающей иронии и неожиданная пластическая тема "метели": белые снежные хлопья окутывают, покрывают распростертое тело умирающей Маргариты (образ, также лишенный режиссером всякой лубочной "пасторальности").

Лавелли пишет: "Маргариту принято считать только выражением чистоты, но никто не хочет понять ее. А она пленница строгой морали и жертва среды... Общество преследует и отвергает ее сначала в лице брата, потом - всего города; ее простая и ясная игра должна выразить страдание от этой всеобщей нетерпимости, которая приводит Маргариту сначала к одиночеству, затем - к безумию. В храме она уже полумертва - она приговорена обществом к казни"*.

* (Satge A., Lavelli J. Opera et mise a mort. Paris, Ed. Fayard, 1979, p. 175.)

Как контрастирует эта дискуссионная, но вместе с тем по-своему глубокая и продуманная попытка осмысления темы с "сенсационной" трактовкой трагедии Гете в 1981 году на парижской сцене, где, казалось, еще витает дух Жана Вилара и отдаются эхом пламенные монологи "первого актера страны" Жерара Филипа!

Неожиданно придется напомнить строки М. Булгакова из "Театрального романа", где он от имени вымышленного драматурга Максудова описывает репетицию руководителя некоего "Независимого театра":

"- Ну-с, приступим,- сказал Иван Васильевич.

В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев... сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.

- Так,- сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла,- это никуда не годится... А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?

В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно - разобрать было невозможно.

'Фауст'. Опера Гуно в Большой парижской опере. Режиссер Хорхе Лавелли. 1976 г. Фауст (арт. Н.Гяуров) и Мефистофель (арт. Н. Гедда). 'Двойственность христианской морали характерна для той эпохи - 'зло' и 'добро' борются в одном субьекте' (Х. Лавелли)

- Пламенная любовь,- продолжал Иван Васильевич,- выражается в том, что мужчина на все готов для любимой,- и приказал: - Подать сюда велосипед!

...Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой... -...так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки,- распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку"*.

* (Булгаков М. А. Романы. М., "Худож. лит.", 1973, с. 413-414.)

Далее описывались страдания пытающегося совладать с велосипедом актера; "мэтр" и его велосипед воспринимались как шутливая (не без доли злости) метафора. Каково было мое изумление, когда в сегодняшней парижской трактовке "Фауста" Маргарита выехала на сцену на велосипеде...

Мало того, Фауст предстал отнюдь не стариком, а сгорающим от неудовлетворенных страстей современным молодым человеком, а соблазняющий его Мефистофель был, конечно, лишен какой-либо инфернальности. И в своей помятой шляпе и дождевике американского фасона точь-в-точь напоминал некогда популярного киноактера Хэмфри Богарта в ролях гангстеров в фильмах "черной серии". К тому же прилетал он на воздушном шаре, напоминающем монгольфьер эпохи Жюля Верна, отдавая тем самым, дань модному стилю "ретро".

Не стоит описывать всего этого "Фауста дыбом", приведшего в недоумение даже искушенного парижского зрителя, тем более что спектакль быстро сошел на пестром сценическом торжище Парижа, где классика соседствует с порнографией, а заокеанские "боевики" конкурируют с бесчисленными кафе-театрами; где в конечном счете решающую коммерческую победу одерживает спектакль под многообещающим названием "Поцелуй же меня, идиот!".

Но "Фауст" по-прежнему не дает спать его театральным истолкователям. На родине автора режиссер Михаэль Грунер в западноберлинском театре Фрайе Фольксбюне (1983) лишил трагедию одного из главных действующих лиц - Мефистофеля. Текст его роли звучит только как внутренний голос самого Фауста. Соответственно сокращены многие сцены - "Небесный пролог", "Погребок", "Кухня ведьм", "Вальпургиева ночь". Вообще "изобретательности" Грунеру хватило, кажется, лишь на первую часть творения Гете. В главной роли - семидесятисемилетний актер Бернхард Минетти (прославившийся как исполнитель пьес Сэмюеля Беккета и Гарольда Пинтера). Он в гриме самого Гете, не пьет волшебного напитка, не "омолаживается", а как бы подводит итоги трагедии старца, не верящего ни в бога, ни в черта. В целом все звучит как отзвук "Мариен-бадской элегии", последнего романа самого Гете, но как бы в экзистенциальной трактовке.

Это отступление, мне кажется, оттеняет первое программное обращение Юзефа Шайны к творению Гете - спектакль, в котором текст, слово, речь, должны играть уже не подчиненную, а главенствующую или по крайней мере равноправную роль в режиссерской трактовке. Здесь необходимо признать, что в сценическом творчестве Шайны преобладала пластическая сторона. Его театр - это прежде всего "театр художника", где зачастую игра актера лишь краска или даже просто мазок на обширной цветовой и световой, вообще "пространственной" палитре постановщика. На практике это иногда выливалось в диктат изобразительных средств, пластических метафор, уводящих в результате от поэтики и идейного мира автора. Так случилось в "Ревизоре", в коллаже о Маяковском и некоторых трактовках его пьес, где конкретная сатирическая направленность произведения с трудом пробивалась сквозь сценическую "заумь".

Даже дружественно настроенная критика признавала:

"Насколько в предыдущих портретах Шайны сохранились формальная стройность и единство, настолько здесь явно не сочетаются между собой сцены, основанные на фрагментах из "Бани", и сцены, построенные на поэтических текстах. Причем более убедительны именно сцены, опирающиеся на драматургию как в смысле сценической динамики, так и актерской игры и постановочных решений. Фантазия режиссера приобретает большую свободу, когда он придерживается конкретной отправной точки"*.

* ("Kultura", 1978, 26 mar.)

В одной из рецензий на телевизионную программу, посвященную творчеству Шайны, критик отмечал:

"В его "театре образов" литература используется лишь для создания атмосферы... Все это лапидарно, словом и жестом выразил один из актеров-кукол: "Я не хочу слушать - я хочу увидеть". В театре Шайны "слушание" будет сведено до необходимого минимума - его театр нужно смотреть... Конечно, следует помнить, что Шайна не исключение на театральной карте мира. Подобные поиски можно обнаружить и у американских, и у английских, и у французских режиссеров"*.

* ("Ekran", 1979, N 27.)

Если бы Юзеф Шайна шел только в русле действительно претендующей на господство в мировом театре идеи зрелищности, то он уткнулся бы в формалистический тупик и его "Фауст" вряд ли далеко ушел бы от парижского или берлинского вариантов, но, как справедливо замечает польский критик, "произведения Шайны пронизаны атмосферой отечества, а морально-философская проблематика зачастую вытекает из трагического опыта войны"*. Еще Гегель сказал: "Душа концентрируется в глазах..."**. Но надо ведь знать, что у художника на душе, и на этот главный вопрос Шайна дает недвусмысленный ответ:

* ("Ekran", 1979, N 27.)

** (Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. В 4-х т. Т. 1. М., "Искусство", 1971, с. 164.)

"Мое мастерство, моя творческая дисциплина являются для меня вопросами второплановыми - все это продиктовано общественными и политическими преобразованиями в мире. Современность в эпоху телевизора и компьютера, в эпоху информации я понимаю очень широко. Я пытаюсь языком изобразительного искусства давать ответы на вопросы, ставящиеся на первых, а не на последних страницах газет и журналов"*.

* ("Ekran", 1979, N 27.)

Вот почему "Фауст" Шайны, где он отнюдь не отказывается от сильных сторон и особенностей своего образного театра, где его причудливая фантазия превращает сцену то в вереницу чудовищ, словно сошедших с полотен Босха, то вдруг переплетается с наивностью ранних кинофеерий Жоржа Мельса, в результате не теряет своего подлинно трагического смысла. Это путь современного человека через муки ада и тернии чистилища к познанию правды мира, путь испытаний и сомнений, крушения иллюзий. Но в конце этого крестного пути все же - надежда.

'Баня' В. Маяковского в краковском театре 'Стары'. Постановка и сценография Ю. Шайны

"Фауст - это серый, обыкновенный, бессильный человек. Оборванец, в деревянных тюремных башмаках, с перевязанной больной головой. Лаборатория напоминала огромный бункер. Научный кабинет, со светящимися лампочками, современной аппаратурой, и прозекторская, с прикрытыми белыми полотнищами трупами на столах для вскрытия. Вверху что-то вроде паучка алюминиевых рефлекторов или движущегося съемочного корабля, на котором Фауст с Мефистофелем отправляются в сонное странствие по свету. Духи, которые являются Фаусту,- это трупы, встающие со столов для вскрытия, окровавленные на войне, изуродованные жертвы лагерей - вот мир, созданный человеком"*.

* (Режиссеры польского театра. Варшава, "Интерпресс", 1979, с. 157.)

Сам Юзеф Шайна в программке к спектаклю определил свое понимание так:

"Существует некое собирательное целое, в законы которого вкомпонована жизнь Фауста. Он - человек, который хочет пробиться сквозь ограниченность, сквозь устаревшие, закоренелые мифы. Пробиться, чтобы упорядочить хаос".

Биографы режиссера приходят к выводу:

"В "Фаусте" есть тема надежды, основанной на том, что человек имеет право и возможность вернуться в исходный пункт уже после совершенного выбора, после того, как произойдет переоценка ценностей, из-за которой он уже не подвластен механизмам этого исходного пункта... Фауст Шайны, странствуя по пепелищам культуры, приниженный серым мешковатым костюмом и лагерными ботинками, сведенный до роли одного из тысяч, не перестает, однако, быть тождественным воплощаемой личности - индивидуальности художника. И именно на этом зиждется у Шайны "тема надежды"*.

* (Jozef Szajna W.L, s. 34.)

Сила и значение Фауста Шайны в том, что он ничего не забыл; это не "гангстер" или "денди", и его Вальпургиева ночь не карнавал с участием картонных динозавров, ихтиозавров или других доисторических существ, как на сцене парижского театра,- это ночь Освенцима, и, может быть, здесь надо снова вспомнить не Данте, а строки из книги Гроссмана:

"Мужчины раздевались во дворе... Голых людей подводили к кассе и предлагали сдавать документы и ценности... скоты использовали все - кожу, бумагу, ткани, все, служившее человеку... лишь высшая драгоценность мира - жизнь человека растаптывалась ими...

Путь от "кассы" до места казни занимал несколько минут. Подхлестываемые ударами, оглушенные криками, люди выходили на третью площадь и на мгновение, пораженные, останавливались.

Перед ними стояло красивое каменное здание, отделанное деревом, построенное, как древний храм... У входа росли цветы, стояли вазоны...

Широкие двери здания смерти медленно распахивались...

В это время эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались в толпу и рвали зубами голые тела обреченных...

Внезапная тишина наступала, когда закрывались двери камер"*.

* (Гроссман В. С. Годы войны, с. 423-424, 427, 430.)

Одно из видений спектакля Шайны запомнилось особо: Мефистофель, как паук, прикрепившись к деревянной балке, наблюдал сверху за организованной им "идиллией" - первой встречей Фауста с Маргаритой.

В то время как Лавелли в оперном театре всячески "снижал" романтический пафос и заменял и традиционный сад и Маргариту, поливающую из лейки цветы, захолустным двором, где девушка развешивала стираное белье для просушки, Шайна выгораживал на сцене небольшой райский островок, покрытый густым травяным покровом, где обнаженные Фауст и Маргарита, как Адам и Ева, вкушали плоды с древа познания.

Правда, и здесь Мефистофель торжествовал: в трактовке Шайны Маргарита не жертва, как у Лавелли, и не эмансипированная парижская "велосипедистка", а лишь орудие в руках демонических сил, скорее, вариант кающейся Магдалины.

С действительностью своей страны, с ее обычаями "поминовения усопших", когда зажигаются огни на их могилах, перекликается и симфония света, которая озаряет первую сцену, где духи уносят сотни свечей. У Шайны эта сцена лишена религиозного характера.

При всей полемичной заостренности спектакля общий итог видения Шайной "Фауста" как бы сквозь опыт узника Освенцима сводится к завету Гете, выраженному в "Театральном вступлении":

"Из гущи жизни загребайте прямо.

Не каждый сознает, чем он живет,

Кто это схватит, тот нас увлечет.

В заквашенную небылицу

Подбросьте истины крупицу...

Тогда-то цвет отборной молодежи

Придет смотреть на ваше откровенье

И будет черпать с благодарной

дрожью,

Что подойдет ему под настроенье"*.

* (Гете И.-В. Фауст. М., Гослитиздат, 1960, с. 43-44.)

Как-то Шайна обмолвился:

"Я всегда предпочитал людей, которые видели во мне Дон Кихота, тем, которые считали меня паяцем".

И поэтому понятно, что он и как сценограф и как режиссер неоднократно обращался к произведению гениального испанца.

"Сервантес" не был театрализованной биографией, не был инсценировкой романа и "мюзиклом на тему", поэтому и главный персонаж не носил имени собственного - он назывался просто Рыцарь, рыцарь с большой буквы. В нем сливались и автор и его герой, а действие не пыталось восстановить точную историческую эпоху, являясь квинтэссенцией философских размышлений современного художника.

В неудачном фильме Г. Пабста "Дон Кихот" (с участием Ф. Шаляпина) был только один запоминающийся кадр: из груды пепла появлялись снятые "обратной" съемкой языки разгорающегося пламени, и из них - страницы книги Сервантеса, чистые, без обгоревших краев. Они и заканчивали картину, в которой, увы, не сохранились ни дух, ни поэзия романа.

В спектакле Шайны тоже горят книги, но это поставлено так, что напоминает не акт средневековой инквизиции, а костер, который разводили на берлинской площади современные фашисты, пытавшиеся уничтожить всю "вредную", не "арийскую" культуру. Сам Рыцарь проживает на сцене двойную жизнь - трагическую биографию автора романа и историю его героя.

Основным элементом, определяющим все решение спектакля, становится полотняный занавес, серая стена. В борьбе с ней и сетями, которыми отгораживается от Рыцаря группа его врагов, выявляется мысль постановщика о непрестанном сражении за правду, о попытках вскарабкаться по веревочной паутине лестниц, вырваться из изоляции, найти понимание у людей, у современников.

Кульминация спектакля - сцена с мельницами, но и она прочитана режиссером в другом, обобщающем смысле. Критика описывает его так:

'Божественная комедия' по Данте. Театр-студия. Варшава. Постановка и сценография Ю. Шайны. 1974 г.

"Колесо истории вращается как крылья мельницы. Ее движущая сила - странствующие рыцари всех времен, бескомпромиссные и благородные идеи.

Рыцарь в спектакле Шайны не столько сдерживает крылья, сколько сам приводит их в действие.

Крылья, составленные из лестниц, как бы образуют неизменную социальную иерархию. Вращение крыльев приводит лишь к ситуационным изменениям. Те, кто был внизу, вознесены, вознесенные же оказываются внизу...

Рыцарь разделит судьбу пионеров - после смерти его окутает легенда, где докопаться до правды уже будет невозможно. Современниками же он будет "пригвожден к столбу". Рыцарь "сгорает" в лохани, в которой раньше родители омывали его тело после сцены распятия. Со столба слетает белый голубь и спокойно кружит над зрительным залом. Этот символ соединяется с силуэтом Рыцаря на экране монитора. Он переводит легенду в ранг тех, что не изгладятся из памяти, не забудутся"*.

* ("Punkt", 1978, N 4.)

Неудержимое движение к созданию философского театра ведет Шайну от Гете и Сервантеса к Данте, где на его родине, во флорентийском Студио (1974), он показывает премьеру по мотивам "Божественной комедии".

Мне спектакль кажется своеобразным апофезом (это несколько высокопарное слово совпадает со зрелищной мощью представления) достижений и неудач Шайны. И дело здесь не только в слишком далекой от поэмы Данте трактовке, но и в той перегрузке символами и метафорами, что при всей внешней динамике делает постановку статичной, а количество внешних эффектов начинает доминировать над идейно-поэтическим смыслом.

Смиримся с тем, что в композиции Шайны отсутствует Вергилий и ведет поэта через все круги чистилища, ада и рая Беатриче. Но в конце она, так же как Маргарита в "Фаусте", становится не только блудницей, но и превращается в кокетливый скелет, упрекающий Данте в измене. Он вынужден "удушить" это видение, а сам полностью олицетвориться в фигуре Христа. Все это делает "Божественную комедию" неким мистически-сексуальным "шоу" - в нем начинают главенствовать такие "аттракционы", как, например, объятия косматого Цербера с девушкой, вперемежку с эффектами театра-гиньоль, с его обилием скелетов и подвешенными прямо к балкону зрительного зала грешниками.

Если учесть при этом, что стихи Данте даже не произносятся актерами, а записаны предварительно на пленку и звучат из репродукторов (причем на смеси трех языков - латыни, польского и итальянского), то в результате все зрелище оборачивается не мистерией (как оно, видимо, и было задумано), а чем-то вроде модной "рок-оперы".

'Божественная комедия' по Данте. Театр-студия. Варшава

Как ни странно, даже белая лестница, пролегающая через весь зал к балкону на сцене, где впервые появляется Беатриче - она спускается по ступеням и ведет за собой Данте, одетого в мешок для покаяния,- вдруг становится похожей на традиционную лестницу мюзик-холла типа какого-нибудь "Фоли Бержер", а качающийся, как эквилибрист на канате, Харон лишь подчеркивает сходство. Дело не спасает и звук костёльного колокольчика, и хор, декламирующий строки Данте: "Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон...", а корчащиеся на помосте, как черви, "себялюбцы" становятся похожи на статистов из псевдобиблейских фильмов Сесиля де Милля.

Биографы Шайны, описывающие спектакль, пробуют вывести формулу:

"Данте, проходя через круги ада, переживает драму создателя спектакля... Ведомый Хароном и "Цербером, он взбирается на постамент, провозглашая свое кредо: "Забыть, забыть, что - да, что - нет!" Через секунду на него налетят фурии, сцена заполнится огромными серыми шарами, осветится мигающими лучами прожекторов. Из этой феерии света, шума и движения лежащий актер тщетно будет пытаться вырваться. Беатриче и Харон проведут его еще через один круг тиранов, где правят тщеславие и несправедливость".

Слово "феерия" произнесено не случайно, но ведь прославленные гравюры Гюстава Доре, если и кажутся сегодня по технике несколько старомодными, все же остаются непревзойденными по суровости передачи духа "Божественной комедии" и начисто лишены декоративной иллюзорности, а призыв к забытью, вложенный в уста персонажа, ослабляет ту тему памяти, которая служит главной силой и особенностью творчества самого Шайны.

Может быть, это вторжение эклектики (вместо эффекта философского коллажа) произошло от того преувеличения или переоценки субъективного видения, что руководило и Феллини, когда он к названиям фильмов прибавлял свое имя. Не просто "Рим", но "Рим Феллини" или "Сатирикон Феллини", "Казанова Феллини", в то время как его же "Дорога", или "Ночи Кабирии", или "Амаркорд" не нуждались в этих привесках, оставаясь при этом шедеврами именно Феллини. К такому выводу приходят и апологеты спектакля: "Если бы мы не знали более ранних постановок Шайны, не знали языка его любимых визуальных знаков, можно было бы сказать, что сцена, разыгрывающаяся среди кардиналов, является далеким ироническим откликом сцены демонстрации мод из фильма "Рим Феллини". Но у Шайны нет бесцеремонности и простодушного юмора Феллини. Три фигуры, появляющиеся на сцене на огромных постаментах,- все это лишь внешний лоск, мишура: из-под богатых одежд, зеленых, пурпурных, золотых, выглядывают кости скелетов".

Если уж присоединяться к критике недостатков Шайны, то следует признать справедливость главного упрека, который можно было бы предъявить художнику: ему свойственна иногда ирония, но он обделен чувством юмора, которое так необходимо всем великим трагическим поэтам (вспомним Шекспира!). Однако не будем забывать, что самые беспощадные времена кровавых плах и войн Алой и Белой Розы несравнимы с жестокостью Бухенвальда, Освенцима и Треблинки, разъедающих, выжигающих и уничтожающих все проявления человечности, а уж такие, как улыбка, юмор, нежность,- в первую очередь.

Финал спектакля Шайны безвозвратно удаляется от "Божественной комедии", и в нем проявляются мистические мотивы - Данте, уже идентифицирующийся с Христом, шатаясь, проходит крестный путь по вращающемуся кругу, где вместо разбойников являются два скелета, со свечами в руках стоящие в гробах. Иуда, в шляпе и темных очках, трактуется скорее как жертва, чем предатель. Он рассыпает сребреники, и вскоре мы увидим его болтающийся труп над гробом, где "распят" Данте - Христос. Магдалина, перед тем как превратиться в скелет, омывает тело поэта, так же как в "Сервантесе" родители омывали в лохани тело Рыцаря, под хор траурной литании, предвещающей гибель неправедной земли. Девушки, одетые в белое, разносят по залу тазы с водой, предлагая зрителям омыть руки, но этот обряд "очищения" здесь уже звучит двусмысленно: не так ли умывал руки Понтий Пилат, посылая на смерть библейского пророка, ибо Шайна обвиняет в предательстве и попустительстве злодеяниям все равнодушное человечество.

И хотя в самом конце спектакля воскресший Данте провозглашает: "Стремление к знаниям стало формой нашего счастья", и к трем фосфоресцирующим колесам, катящимся по сцене, Харон приковывает творца художника, лилового лохматого Цербера (знак плоти) и Беатриче (теперь символизирующую смерть), а "закадровый" женский голос поет хвалу вселенной,- общий итог представления остается двойственным. Задуманное "мистериальное" начало не сочетается с "иллюзорными" сценами, позволяющими прессе тех стран, где был показан спектакль, восторгаться прежде всего внешней эффектностью постановки.

Но, словно почувствовав противоречия, возникающие между драматургическим материалом и автотематикой, Шайна, как большой и искренний художник, закономерно пришел к наивысшему своему достижению - спектаклю "Реплика", где он стал единоличным автором сценария действия.

Существует несколько вариантов "Реплики", под разными номерами, так как Шайна постоянно обновлял варианты, добавлял политические события (например, трагедию Чили), мимо которых он не мог пройти, обвиняя фашизм, где бы и в чем бы он ни проявлялся.

Как и все спектакли Шайны, "Реплика" - без сюжета и даже без таких ведущих песонажей, как Фауст, Рыцарь или Данте. Если пытаться проводить искусствоведческие аналогии, то, скорее всего, представления польского мастера можно считать современным продолжением средневековых "мираклей" или театрализованных обрядов, близких к храмовым "пещным действам", ярмарочным драмам или, скажем, послереволюционным попыткам В. Всеволодского-Гернгросса возродить в Петрограде русский народный "хоровой театр"...

В "Реплике" Шайны отсутствует какая-либо стилизация. Это исповедь или даже проповедь художника, метафорически повествующая, как писал один из критиков, о мире, который некоторые еще помнят по годам минувшей войны, но в то же время это и предостережение, призыв к протесту и борьбе за мир, достойный человека. Заключенное в "Реплике" содержание, поразительное по своей простоте и тревожности, как бы дублируется на экране и "увеличивается" тем самым до трагического универсализма. Это касается и Хиросимы и ситуации человека в эпоху, когда империализм угрожает ему тотальным истреблением...

Поднимаясь по ступенькам, ведущим на пятый этаж мастерской театра "Студио", зритель движется вдоль ряда изношенных ботинок - немых свидетелей освенцимского ада, а перед самым входом в зал он видит стену, на которой, как в тюремной камере, выцарапано дрожащей рукой несколько простых слов, дат, призывов о помощи, предсмертных прощаний.

То, что происходит в "Реплике", пересказать в подробностях невозможно, тем более что четыре ее варианта менялись в зависимости от политических событий и мне не удалось проследить за всеми. Поэтому прибегну опять к помощи биографов Шайны, оставивших подробное описание эволюции спектакля.

Задача осложняется еще и тем, что все варианты "Реплики" не имеют зафиксированного текста - это опять некое "соборное действо", где импровизированные реплики актеров так же важны, как свет, музыка, шумы, манекены, и вещи, тысячи вещей, словом, та самая "живая мыслящая материя", которую режиссер провозгласил в одном из своих манифестов "основным элементом театра"*.

* ("Teatre", 1974, N 2.)

Для меня самым определяющим и значительным событием в творчестве Шайны вообще, а в "Реплике" в частности является связь его новаторства с реальной трагедией, пережитой человечеством. Генезис формы заключен в фактах, о которых мы уже упоминали, цитируя Василия Гроссмана. Вернемся еще раз к "Годам войны", к описанию фашистского ада:

"А на площади перед вокзалом две сотни рабочих... молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемперы, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики... Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей либо кинувшему в кучу старых, штопаных носков пару парижских чулок... Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не надо было ошибаться"*.

* (Гроссман В. С. Годы войны, с. 420.)

И далее там же:

"Недаром заметался в феврале 1943 года Генрих Гиммлер, недаром... приказал строить печи, жечь, уничтожать следы. Нет, зря метался он! Сталинградцы пришли в Треблинку, коротким оказался путь от Волги до Вислы. И теперь сама треблинская земля не хочет быть соучастницей преступлений, совершенных злодеями, она исторгает из себя кости, вещи убитых, которые пытались упрятать в нее гитлеровцы...

И вещи лезут из лопнувшей земли, из незаживающих ран ее... из бездонной, вспученной земли, точно чья-то рука выталкивает на свет захороненное немцами, выходят на поверхность полуистлевшие советские паспорта, записные книжки на болгарском языке, фотографии детей из Варшавы и Вены, детские, писанные каракулями письма, книжечка стихов, написанная на желтом листочке молитва, продуктовые карточки из Германии..."*.

* (Гроссман В. С. Годы войны, с. 445, 446.)

Теперь пойдемте в зал Театра-студии - на полу из серого цемента помещались остатки, отходы цивилизации: манекены, колеса и ботинки, покореженные печные трубы, разорванные газеты и мешки, джут и пластмасса. Все это присыпано землей, торфом и образует таинственный холм, торчащий посередине,- через минуту он оживет...

Холмик начинает дымиться, в нем что-то зашевелилось. В тишине слышен звук разрываемой бумаги, из земли высовывается рука, чтобы схватить кусок хлеба... Становится заметно, что весь холм пульсирует в ритме живого организма... Показывается нога, за ней другая, наконец вылезают люди - какие-то суровые, простые, одетые в серую мешковину, стриженные и босые... Из ожившего холмика актеры извлекают кукол. Актеры пробуют возвратить кукол к жизни, они полностью поглощены процессом реанимации... Люди относятся к куклам как к партнерам по игре, сами же они становятся теперь тоже как бы останками умерших, останками тех, кому удалось выжить, уцелеть.

'Реплика-1973'. Композиция текста, режиссура и сценография Ю. Шайны. Театр-студия. 1973 г.

Мне лично кажется, что здесь скрыта мучающая Шайну мысль: погибшие пробуждают память живущих и как бы одновременно упрекают, обвиняют их в том, что они, превратившись в манекены, молчали, когда живых уничтожал фашизм. Мне вспоминается ранняя трагедия нашего великого поэта "Владимир Маяковский", сыгранная четыре раза в декабре 1914 года в петроградском театре "Луна-парк". В ней участвовали, как описывает Виктор Шкловский, такие персонажи: "Человек без глаза и ноги, человек без уха, человек без головы, человек с растянутым лицом, человек с двумя поцелуями и обыкновенный молодой человек, который любит свою семью. А дальше женщины, все - со слезами. Слезы они приносят поэту...

А с главной женщиной было так:

Маяковский сорвал покрывало, под покрывалом была кукла, огромная женщина, потом ее унесли на плечах"*.

* (Шкловский В. Б. О Маяковском. М., "Сов. писатель", 1940, с. 55, 56.)

В "Реплике" тоже утаскивают огромную куклу, обозначенную здесь как "беременная", искалеченную и обвешанную мешками. Тема материнства вообще проходит через весь спектакль Шайны: актриса находит своего ребенка - слепую маленькую куклу, она достает из остатков ее одежды вещи, связанные с памятью о дочери,- сломанную расческу, зеркальце, зубную щетку... Другой актер пробует оживить, укачивает "Мать-бабку" - куклу с седыми волосами. Затем он подбрасывает ее, она летит над залом и застывает наверху перед алтарем, как бы возведенная в ранг святых.

Раздается резкий звук, возвещающий появление Узурпатора. Он олицетворяет Власть, вооружен куском трубы огнетушителя, сапожищами выбивает ритм, поигрывает колесами от мотоцикла. По его сигналу узники начинают монтировать, собирать пианино, оно окрашено в белый цвет, а оклеивается, каждый раз заново, обрывками газет с последними сообщениями о возрождении фашизма то в Португалии, то в Испании, то в Чили... Алтарь преображается в "макет ужаса", исповедальню, где дьявол Узурпатор дает отпущение грехов кающимся, молотком ударяя по голове.

Гюстав Доре. Из гравюр к 'Аду' Данте

И я вспоминаю виденную в Риме, в Соборе святого Петра, коллективную процессию, длинную очередь, проходящую почти бегом мимо деревянной исповедальни, где на каждого "грешника" приходился один секундный удар исповедника,- меня поразила эта "тейлоризация" обряда. Но в "Реплике" происходит восстание - трубы огнетушителей служат пулеметами. На помощью заключенным приходит Партизан, и заключенные используют его как таран против Узурпатора, сгорающего в пламени...

Актеры вносят длинный рулон из маленьких старых фотографий, разворачивают его, волокут по залу, показывая публике, расстилают как ковер, как саваном, покрывают им холм-кладбище, из которого они восстали. Музыка затихает, фотографии растоптаны ботинками, выпавшими из мешков... На опустевшей площадке появляется сам режиссер, в полной тишине он запускает детский волчок... Жужжит, кружится волчок. Когда он падает, кончается представление.

Критики охарактеризовали "Реплику" как страстное желание забыть при одновременном постоянстве памяти, а все искусство Шайны - как бунт против философии насилия. Он борется, как Дон Кихот, за свободу, но, сражаясь, перестает быть одиноким, оказывается в коллективе, поскольку его одиночество слишком велико, чтобы он мог перенести его в тишине своей мастерской.

Театральное творчество Шайны многозначно, как оно и надлежит быть, когда речь идет о подлинном искусстве. Его можно отвергать целиком или субъективно не принимать в деталях, но для меня несомненна его антифашистская, гуманная направленность, и я присоединяюсь к авторам монографии, когда они заявляют: "Да, Шайна имеет полное право на благородство Рыцаря... Искусство - это ежедневный акт героизма, постоянное вписывание собственного имени в ничто, ежеминутное заполнение пустоты, единственное условие существования. Здесь в творческом обличьи оставило свой неизгладимый след пятно Освенцима: тотальному уничтожению Шайна противопоставляет акт творчества, акт надежды - воссоздание из обломков вещей, событий, людей"*.

* (Jozef Szajna W.L., s. 20.)

Драгоценным и центральным моментом для меня в "Реплике" является тот, когда воскресшие из недр холма узники любовно перебирают горсти земли, обмазывают ею себя, крошат, перебирают пальцами как сокровище, которым надо дорожить - они раздают их зрителям, напоминая не о могильном смысле земли, но о ее вечном животворящем начале.

Если публичное омовение рук в спектакле Данте могло быть, по-моему, истолковано двузначно, то здесь этот обряд "причащения" землей звучит как возвращение к ее творческой силе, как парафраз мифа об Антее.

Памятник жертвам фашизма в Бухенвальде. Скульптор Фриц Кремер

О том, что подлинное политическое значение "Реплики" нашло понимание и широкий отклик в мире, свидетельствуют многочисленные отклики прессы во многих странах, где прошли гастроли театра "Студио". Стоит упомянуть о некоторых из них:

"Сценическое оформление полно простоты и драматизма... Вызов, содержащийся в театре такого рода, ошеломляет зрителей, не имеющих соответственной подготовки. Однако "Реплика", так прекрасно сыгранная актерами, является важным театральным событием и его следует порекомендовать каждому, кто верит, что театр - это нечто более, чем просто слова" - так писал испанский критик П. Эспинозо Браво в газете "Диаро де Барселона" (22 мая 1978 года)"*.

* ("Diaro de Barcelona", 1978, 22 maye.)

Австрийский рецензент газеты "Фольксштимме" от 7 мая 1977 года отмечает:

"В "Реплике" свои собственные переживания - воспоминания о концентрационных лагерях Освенцима и Бухенвальда - Шайна преобразил в кошмарный сон, поразительный по своему звучанию благодаря чрезвычайно выразительным театральным средствам. Искусство здесь является уже не только свидетельством жестокостей, применявшихся к людям в концлагерях, но также предостережением и призывом к бдительности"*.

* ("Volksstimme", 1977, 7 mai.)

А другой венский журналист, Давид Акоман, в "Культур" (9 мая 1977 года) так подытожил свои впечатления от спектакля:

"Эта тишина умерших становится вибрирующим зовом, пронизывающим весь мир,- и без слов рассказывает о "времени убийц", которые господствовали в этом мире. Жертвы зверств - люди и манекены - взывают в "Реплике" к нашей памяти, они хотят напомнить нам о том, что является глубочайшим смыслом человеческого существования"*.

* ("Kultur", 1977, 9 mai.)

Читателям, уже знающим по предыдущим главам книги, какое значение я придаю главному элементу в творческом процессе режиссуры - замыслу, как эстетическому, так и этическому, не сомневаюсь, станет ясно, почему эти страницы о "театре социальной памяти" мне хочется закончить строками уже не итальянских, немецких или польских авторов, а еще раз - словами из дневника 1944 года советского писателя-солдата:

"Фашизму не удалось сохранить в тайне свое величайшее преступление... И сегодня перед общественной совестью мира, перед глазами человечества мы можем... пройти по кругам... ада, по сравнению с которым Дантов ад безобидная и пустая игра... Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших...

Каждый человек сегодня обязан... во всю силу своей души и своего ума ответить на вопрос: что родило расизм, что нужно, чтобы нацизм, гитлеризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту сторону океана, никогда во веки веков...

...Мы должны помнить, что расизм, фашизм вынесет из этой войны не только горечь поражения, но и сладостные воспоминания о легкости массового убийства.

И об этом сурово и каждодневно должны помнить все, кому дорога честь, свобода, жизнь всех народов, всего человечества"*.

* (Гроссман В. С. Годы войны, с. 415, 438, 447.)

|

ПОИСК:

|

>

>

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'