Школа современной пьесы

Из резолюции XII съезда РКП(б): "Необходимо поставить в практической форме вопрос об использовании театра для систематической массовой пропаганды идей борьбы за коммунизм. В этих целях необходимо, привлекая соответствующие силы как в центре, так и на местах, усилить работу по созданию и подбору соответствующего революционного репертуара, используя при этом в первую очередь героические моменты борьбы рабочего класса".

Это резолюция партийного съезда по вопросам пропаганды, печати и агитации. За театральное дело взялась партия. "Создание и подбор соответствующего революционного репертуара" названы первоочередной задачей в сезон 1924/25 года. Хаотической пестроте сцены послеоктябрьских лет долями прийти конец, стихийным поискам "созвучия переживаемой эпохе" кто во что горазд противопоставлено планомерное формирование репертуара в соответствии с политикой партии в центре и на местах. Театры предупреждены об этом на соответствующих совещаниях.

"Дядюшкин сон", конечно, отложен. У Попова и это название встанет в список его нереализованных постановок - волей судьбы там собирается по преимуществу русская классика. Сейчас он, как и все вахтанговцы, должен активно искать современную революционную пьесу. Он и сам давно мечтает поставить такую пьесу, давно ждет ее.

Проза работала, как и во все времена, более оперативно. В 1923 - 1924 годах уже появилось несколько произведений молодой советской литературы, заслуживавших внимания.

В декабре 1924 года в Доме Герцена на Тверском бульваре, 25, где тогда располагались писательские и художественные организации (а ныне находится Литературный институт имени М. Горького), была объявлена читка инсценированной повести "Виринея" Лидии Сейфуллиной, опубликованной в журнале "Красная новь". Повесть уже приобрела популярность, получила прессу. О писательнице, всего лишь год тому назад вызванной в столицу из Сибири А. Воронским, редактором "Красной нови", говорили в литературных кругах. Попов и несколько вахтанговцев отправились на Тверской бульвар, в Союз драматических писателей и композиторов.

Миниатюрная и изящная женщина лет тридцати пяти, казавшаяся девочкой, сидя за столиком в уютной гостиной, читала вещи небывалые. Маленькими руками откладывала страницы из пухлой стопки исписанной бумаги, а за ее спиной словно бы расстилались пустые, дикие оренбургские степи под грозовым ветром, вставала, шевелилась, дыбилась темная кержацкая да мужицкая деревня с корявым названием Акгыровка в войну, революцию. У писательницы спадала на лоб легкая челка, сияли огромные глаза, белела под жакетом кофточка - облик интеллигентки-горожанки, - а устами ее говорили бородатые кудлатые старики, бабки-повитухи и знахарки, лихие солдатки и молодой, гармошечный, озорной деревенский люд. Дробно сыпалась прибаутками, лилась плачем-причитанием, закручивалась многоголосой перебранкой цветистая крестьянская речь.

Попова поразило такое сочетание, а больше всего то, что крошечная женщина доподлинно знала жизнь окраинной глухой деревни, видела ее острым хватким взглядом, слышала чутким ухом. Вот он, талант, новый, свежий!

Но... хаотическое нагромождение картин, почти не связанных друг с другом. При великолепном диалоге - отсутствие драматургических скреп, не превращенная в драму повествовательность и еще длина, длина!

Читка эта описана и Сейфуллиной и Поповым. Сидели до поздней ночи. Писательница вспоминала, как один за другим исчезали театральные "женихи", пришедшие сватать ее пьесу: "бесформенно", "политическая агитка", "играть придется три вечера подряд". Попов вспоминал, что сильно волновался. Каковы же будут эти бороды, тулупы и валенки на студийной сцене, привыкшей к шелкам Лама- новой и наклонным площадкам Нивинского? И все же он чувствовал, что обречен это ставить. Когда на обсуждении уже почти никого не осталось, он попросил экземпляр.

Повесть называлась "Виринея", по кержацкому имени героини крестьянки, а начиналась рассказом о судьбе некоего Савелия Магары, акгыровского мужика, который однажды по "виденью" старичка угодника удалился от семьи, устроил себе пустыньку на горе и молился денно и нощно.

По угодничьему же гласу лег в избе помирать, собрав деревню смотреть на свою кончину, лежал в гробу, народ заждался, солнце село, и разочарованный "покойник" вскочил и с той поры пустился в блуд, разбой и хулу.

С этим героем сюжетно Виринея связана лишь житьем в одной деревне и второстепенным узлом действия (убийство Магарой инженера). Зато есть иная связь - авторская.

Виринея, как и Магара, - натура, выламывающаяся из быта и уклада. Ранняя послереволюционная "деревенская проза" облюбовывает себе этот тип потенциальных бунтарей, и появляются в литературе 20-х годов сельские отщепенцы, взнесенные вверх бурным валом революции: Прон Оглоблин в есенинской "Анне Онегиной", буйный Магара и озорная, гулящая Вирка - Виринея.

Образ ее у Сейфуллиной написан ярко, обаятельно. В героине повести (и это совпадение закономерно) есть нечто общее с шолоховской Аксиньей (сиротство, изломанная судьба, тайная страстность натуры, характер, ум, красота, особая женская притягательность и вместе душевная чистота, - грязь налипла снаружи, душу не разрушила). Но у Виринеи протест начинается с полового бунтарства - мотив, общераспространенный в литературе 10-х годов и любопытно преобразившийся в послереволюционной благодаря иной социальной ориентации (бунтарь из интеллигентов сменяется крестьянином, крестьянкой). Невенчанная жена, поденщица, притча во языцех у местных блюстителей нравов превращается в любящую женщину, нежную мать, верного друга революционеров. Виринея у Сейфуллиной проходила через несколько встреч: с чахоточным лядащим и немилым Василием, которого здоровая ("для глазу сладкая и телом крепкая") Вирка лишь жалеет; с чистым городским барином-инженером, потерявшим разум от страстного влечения к красавице крестьянке; с пьяницей-кузнецом - с ним, шумя и гуляя в барачном поселке, Вирка "эпатирует" народ. И наконец, с тем человеком, чья личность и отношение к ней, Виринее, переродили ее, с демобилизованным солдатом Павлом Сусловым.

Во всей этой женской биографии героини, в описаниях и психологическом анализе было много неприятного физиологизма, густо шла тема "плоти" - земли, были часты сравнения Вирки с зверем, и Виринеей двигала звериная тоска по детенышу - "тревожлива неродящая баба", как пишет Л. Сейфуллина. Но житье-бытье в избе у Павла, вдовца, нанявшего свободную бабу приглядеть за его детьми, путь друг к другу двух таких разных людей, постепенно становящихся родными и душевно близкими, - это было написано славно, просто и человечно: любовь, стесняющаяся назвать себя.

Купюра уже есть момент трактовки, и потому она не случайна. Первое, что подверглось сокращению - это "эротическая" предыстория Виринеи. "Звериного", "тревожливого", "нутряного" и прочего "зова пола" и "зова плоти" не было в палитре Алексея Попова, строгого и целомудренного художника. Строгой, застенчивой, неумелой и даже чуть жалкой в своей браваде была и Виринея в исполнении молодой Елизаветы Алексеевой. Писательница приняла это решение. "Когда я увидела Алексееву, - говорила потом Л. Н. Сейфуллина, - прямую, немного угловатую, с твердой складкой будто нецелованных губ, с грубым голосом - "Посторонись, барин, оболью"- и вместе с тем с отсветом чистой, детской улыбки, я поняла, что это живая Виринея и иной она быть не может". Ту же эволюцию героини от прозы к драме и от драмы к спектаклю специально отметил А. В. Луначарский: "...если Виринею в книге я не склонен был признать большим положительным типом, а лишь чем-то стоящим на рубеже, на пороге к нему, то Виринею театра я готов во всякое время провозгласить одним из самых светлых, поучительных образов, какие дало нам послереволюционное искусство"*.

* ("Красная газ.", веч. вып. Л., 1928, 20 янв.)

Русская деревня, вековая, кондовая, стронутая с места и заходившая ходуном, увиделась Попову в образе разбушевавшегося народного моря. Контуры народно-героической драмы проглянули перед ним в сумятице сейфуллинских картин, сцена должна была населиться и перенаселиться шумной деревенской общественностью. Попов стремился расширять в пьесе ранее не читанное в книгах и невиданное на театре. В самом деле: страсть барина к крестьянке не напишешь лучше Л. Толстого или Бунина. А первых деревенских выборов в верховный орган всей России (пусть это и несостоявшееся Учредительное собрание) не показывал еще никто. Время действия спрессовалось, события сжались в 1917 году.

На репетициях импровизировали. Нужно было только пробудить фантазию. У каждого вставало в глазах пережитое - все ведь были если не участниками, то уж свидетелями событий. Толчанов вспоминал какого-то лодочника, своего знакомого - в нем виделся актеру прообраз Магары. Горюнов, который гротескно резко сыграл в "Комедиях Мериме" инквизитора-обезьяну, искал иной манеры, мягкой, жизненной, придумывал биографию своему герою, хотя это был лишь персонаж из толпы. "Это, - вспоминал А. И. Горюнов, - молодой деревенский парень, попавший на войну в последний момент и сразу получивший много зуботычин. Наступает революция - и он охвачен наивной, стихийной радостью освобождения. Он напоминает выпущенного на волю жеребенка..."*. Сейфуллина написала молодому солдату (так и стал именоваться этот персонаж в пьесе) монолог: "Названье "нижний чин" отменяется. Теперь почетное званье - солдат..." В любом зале - на Арбате, 26, у "своего" зрителя, на гастролях театра в Ленинграде, Харькове или Париже - он всюду вызывал бурную реакцию. Дописаны были роли девочки Груньки, парней, баб; действующие лица из толпы были проработаны.

* (Из беседы с А. И. Горюновым, записанной автором 25 марта 1950 г.)

Роль солдата-большевика Павла Суслова тоже выросла и выдвинулась на авансцену. Как признавалась Сейфуллина, ей Павел нужен был лишь для пути Виринеи: хороший человек, фронтовик и все. В повести он появлялся лишь под конец, драматургия придвинула его к центру действия, в спектакле же он стал фигурой поистине главной.

Никто, наверное, и не предполагал, каким режиссерски проницательным был выбор Бориса Щукина на эту роль. Сейчас героические образы артиста давным-давно хрестоматийны и назначение кажется естественным, а тогда оно удивляло; самого Щукина и вовсе озадачило. Молодой Щукин в своем очаровательном заике Тарталье, в хитром и фальшивом кюре из "Чуда святого Антония" казался актером комедийным, острохарактерным. Здесь же то ли социальный герой, то ли любовник, не поймешь! Щукин слезно жаловался, что не может играть солдата. Все жаловался да жаловался, пока кто-то из товарищей не сказал: "Подумаешь, граф какой нашелся!" Дело, конечно, было не в "солдате", а в абсолютной новизне жизненного типа и неожиданности режиссерского решения. Щукин сыграл Павла Суслова замечательно, и лучше всего - сцену прощания с Виринеей. Она была заснята потом в кинохронике. Пятьдесят лет с лишком прошло, а глядя на сохранившиеся бесценные метры пленки, поражаешься современности этой игры: восторг, когда Виринея застенчиво признается Павлу, что ждет от него ребенка, пауза, жест руки актера, бросающей на пол шапку, ликующее "Ну, рожай!", и подтекст, и нюансы, и сдержанная нежность...

И все они - и Вирка, и неуемный Магара, и крепкий, надежный Павел Суслов в своей обтрепанной, будто пропахшей окопами шинели, и белозубая, черноволосая, себе на уме Анисья (она при Виринее, как Варвара рядом с Катериной Кабановой), и парни, и старики - все они вместе были одно целое: деревня в 1917 году. Для Попова определились три опоры спектакля. Это были большие народные сцены: "смерть Магары", "концерт в избе у Анисьи" (так называл режиссер приезд Анисьи из города, где в лазарете помер ее тяжело раненный муж) и выборы в Учредительное собрание.

"Сцены из народной жизни" - расплывчато указан был Л. Сейфуллиной и В. Правдухиным (мужем писательницы, работавшим вместе с нею над инсценировкой) жанр пьесы. Но композиция спектакля была режиссерски стройна, строго проработана в чередовании камерных и массовых картин. Начало - мрачное логово Виринеиной свекрови, знахарки Мокеихи. Отсюда, порвав с немилым Василием, уходит Виринея. Это, применяя кинематографический термин, "крупный план". А "общий" план - сцена "умирания" Магары в вербное воскресенье в торжественно убранной избе, куда стекаются разодетые любопытствующие, ожидающие чуда. Деревенское, молчаливое, самозабвенное глазение - вот исходный образ. Первый раз эта тяжеловесная, еле ворочающаяся толпа взрывается шутками и смехом, когда Виринея выкрикивает "покойнику" совет встать да поразмяться: "спину, чать, отлежал". Это - момент резкой смены ритма, как бы предвестие взрыва.

Попов усиливает тот же эффект в следующей народной сцене, в избе у Анисьи, где на некое "действо", или "зрелище", также собирается вся деревня. Но, однако, предмет всеобщего внимания уже иной: не умирание самодеятельного "угодника", а смерть солдата-кормильца от германской пули. Время вторгается в дремучую Акгыровку. Взрыв в этой второй народной картине - поистине взрыв. Павел Суслов приносит в избу весть: "Царя отменили", после чего возникает и на сцене круговерть. Далее - полное торжество нового: деревенские выборы. И опять переход на крупный план - лирическая история любви Виринеи и Павла, последние сцены и финал спектакля. Словно бы из деревенской толчеи выходили вперед Павел и Вирка. Из перепутанной, вздыбленной жизни рождалась строгая нежная мелодия их счастья, возрождения Виринеи в общем с Павлом деле и трагической гибели героини, убитой врагами, казаками.

Однако надо было "втиснуть "народное море" в девятиметровую коробку сцены, - шутил впоследствии Попов, - и показать "море человеческих голов" двадцатью исполнителями".

Спас принцип фрагмента, опробованный режиссером в костромском "Ученике дьявола", и сукна - эти наследники репетиционной выгородки, в свое время создавшие стиль Первой студии. На фоне серых занавесей в "Виринее" (художник С. П. Исаков) располагались срез избы, березовый плетень, уходящая за сцену бревенчатая гать. Через несколько лет в рецензии на спектакль "Виринея", показанный в Париже, С. М. Волконский, доброжелательно приняв спектакль в отличие от многих других русских эмигрантов, пожалуй, наиболее удачно определил смысл такого оформления: "Бревенчатые стены избы с одного бока обрублены, торцами к зрителю, и этот торец (наподобие знаменитого "Амбара" Венецианова) сообщает удивительную крепость и подлинность как внутренности избы, так и наружности ее. Таким приемом совершенно упраздняется символика обстановки и утверждается при наименьших средствах наибольшая реальность"*.

* (Газ. "Последние новости". Париж, 1928, 21 июня.)

Попов равно страшился и оперной и натуралистической театральной деревни: "Мы искали прелести и аромата деревни той, которую видели в людях. Поэтому мы принесли в спектакль фактуру березовой коры - деревянные качели и плетень. Этот березовый ситец в сочетании с широкими, простыми деревенскими костюмами, как казалось нам, и поможет передать прелесть опоэтизированной, есенинской деревни. Хотя девчата и ходили в сарафанах... но в костюмах должно было ощущаться столкновение старины и современного города: то головной убор, то шарф. В этом смысле я и употребляю слова "есенинская деревня", в которой жеребенок пытается перегнать мчащийся паровоз. Это - взорванный быт старой русской деревни"*.

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 387.)

Режиссер нашел иллюзию многолюдья и тесноты: еще стиснул и сузил пространство для жизни толпы. В сцене выборов, например, в комнате волостного правления выделялись как игровые планы дверь, окно и плетень. В двери образовывалась пробка из тех, кто рвался голосовать, и тех, кто не пускал. Окно было доверху забито "активистами" - революционно настроенными парнями и девками во главе с молодым солдатом, рвущимся в комнату со двора, где предполагалась невидимая толпа. И наконец, за плетнем стояли, глазея, те, кто боялся быть раздавленным: старики, ребятишки и увечные.

Партитура сцены выборов разработана была виртуозно. Движение - людской вал - накатывалось из правого дальнего угла, от гати, вливалось в дверь, разбивалось, словно брызгами, на множество эпизодов - живых и колоритных, драматических и смешных - в центре сцены. И устремлялось далее, к столу и избирательной урне, расположенным в левом краю сцены, почти у рампы. Стихия словно бы умерялась покоем, порядком, олицетворенными в фигуре Павла Суслова. Формально четкая, сценичная композиция - движение по диагонали - была в то же время непреднамеренной, органичной. "Слово "граждане" (с ударением на втором слоге), витиеватые, бестолковые объяснения, таинственный, внушающий страх деревянный ящик с заветной щелкой, и за столом деревенские "идеалисты", оберегающие гражданственное благолепие свершающегося дела... и галдеж, немилосердный галдеж", - писал Волконский в той же рецензии.

Труднее всего казался режиссеру деревенский быт. Деревня и "театрализация" виделись ему антиподами: и вправду, как же поставить в театральную мизансцену мужика, крестьянина? Тем более в такую, какой понималась тогда вахтанговская мизансцена - фиксированная, пластически завершенная? Но тут приходили на ум слова Вахтангова, сказанные им незадолго до смерти и пересказанные его учениками: дескать, все подражают нам в "четкости", а мы возьмем и сделаем спектакль на "мазне", - что будет тогда с подражателями? И рождалось желание поставить спектакль не в статике, не в чеканности "вахтанговского стиля", а в плавности, в текучести, прибоем нарастающей к финалу.

Бродя ночами по арбатским переулкам, Попов строил в воображении безмолвную пантомиму у Анисьи. Вот Анисья вошла, снимает платок, другой, шубейку, сурово и неторопливо крестится, молчаливая, губы поджаты, раскладывает по местам покупки. А пока тоже неторопливо, но до отказа изба наполняется крестьянами. Всяк вонзается в хозяйку немым вопросом любопытства: что с мужиком? Анисья подошла к скамье, удобно уселась и, подбившись рукой, выдержав паузу, заголосила, запричитала...

Вот тогда меняется "мизансцена тела" у мужиков и баб: настраиваются на длительное слушание, встают поудобнее. Ничего, хорошо причитает, значит, помер мужик-то, значит, любила...

Здесь не лепка, не группировки, не скульптура, а постоянное движение, текучесть. Да, режиссерски невыгодна такая скрытая выразительность.

И действительно, в отличие от нашумевших "Комедий Мериме", о режиссуре "Виринеи" в московской прессе почти не говорилось или же ее объявляли "слабой". Писали о вторжении быта в театр, о натиске современной темы, называли новую работу вахтанговцев "деревенским обозрением". "Лучше всего жанровые образы - молодой солдат (Горюнов), Павел (Щукин)", - писал Б. Алперс в "Новом зрителе", называя спектакль "растрепанным и эклектичным со стороны формы, но далеким от гурманства, ясным и здоровым". Да, время для постановочного решения Попова было невыгодным - время "тотальной режиссуры", индивидуалистического самовыражения. Может быть, "Виринея" свое время опережала? Сейчас кажется, что именно так.

Прошли годы, и спектакль стал видеться по-иному. Пришлось вспомнить и оценить его лаконичный, отобранный быт, его живописность, тяготевшую не к сочным и масляным, репинским, а к мягким, серовским и есенинским, тонам, а в портретах - к особому, запечатлевающему душу человека, ракурсу.

Вспомнили о стилистике, не броской, но отмеченной тонким вкусом, вспомнили о гармонии спектакля, о разлитом в нём лиризме.

"Виринея", ее серовская ясность, ее высвеченные фрагменты текучей, льющейся, волной вздымающейся деревенской жизни, ее прозрачность при "посконной", "грубой" фактуре, ее подлинность живут сегодня и в "Деревянных конях" Ф. Абрамова и в других инсценировках современной "деревенской прозы", - из первооткрытия режиссерское решение "Виринеи" превратилось в традицию.

Тогда же, в 1925-м, спектакль был не только первенцем крестьянской красной нови на сцене, но вообще одним из самых первых спектаклей о революционной действительности. Еще не было "Бронепоезда 14-69" в МХАТ, только что поставлен был в МГСПС "Шторм". И хотя профессиональная критика, в ту пору зачарованная формальным экстремизмом, не оценила режиссерского "самоотречения" Попова, пожертвовавшего "ярким почерком" ради героев, темы и материала, все же успех спектакля в целом был исключительным.

Это был успех зрительский - "Виринеи" долго и хорошо шла. Успех новаторский, значение которого трудно было переоценить, - об этом сказал потом Н. Ф. Погодин: "Значит, думали мы, можно людей из народа играть так, как играют королей и принцев, утонченных героинь и великих лиц классического репертуара".

Л. Н. Сейфуллина вспоминала первый публичный показ "Виринеи" (это было 16 апреля 1925 г.): "Два первых ряда (лож в театре не было) заняли члены правительства. Присутствовали товарищи Сталин, Орджоникидзе и другие. Была Мария Ильинична Ульянова. Зал - переполнен. Первое действие прошло в полном молчании, опускается занавес - ни хлопка, ни свистка. Я так испугалась, что даже заплакала: ведь когда выпускаешь книгу, один несешь за нее ответственность, а здесь мне казалось, что я подвела весь театр. В антракте я пряталась. Начался второй акт - "смерть Магары". Первые реплики молодого солдата приняли на аплодисменты, а после закрытия занавеса началась овация. Потом на сцене появился Щукин... Успех был полный"*.

* (Из беседы с Л. Н. Сейфуллиной, записанной автором в 1950 г. Беседа частично опубликована в кн.: Зоркая Н. Творческий путь А. Д. Попова. М., "Искусство", 1954, с. 58 и далее.)

В книге отзывов Студии имени Евг. Вахтангова появилась запись: "По-моему, пьеса - выхваченный из живой жизни кусок жизни. Артисты, видимо, способнейшие люди; может быть, не так много у них искусства, как у артистов МХАТ, но жизненности, кипучей жизненности у них больше. В общем, хорошо, даже великолепно. И. Сталин". Эти слова в книге сохранились рядом с пустой страницей и строчкой "Страница за мной. Вс. Мейерхольд" и восторженным отзывом Сандро Моисси о "Принцессе Турандот".

Большим почитателем "Виринеи" был нарком А. В. Луначарский, после Костромы внимательно следивший за работой Попова. Неоднократно - в своих статьях и докладах "О политике Наркомпроса", на Пятом Всесоюзном съезде работников искусств и других - называл он "Виринею" исключительной постановкой, указывающей путь советскому театру. В качестве положительного примера фигурировал спектакль на партийном совещании по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП(б) в мае 1927 года. Когда же в начале 30-х годов подготавливаются и складываются формулы социалистического реализма как главенствующего метода советского искусства, "Виринею" называют в числе произведений, предвосхитивших этот метод.

А Попова "Виринея" привязала к современной пьесе крепко и надолго. Неотрывно - на целых десять лет.

Через несколько месяцев после премьеры на доске объявлений в театре появилась тетрадная страничка, печатными буквами от руки сообщалось: "В понедельник 11 января в 12 час. дня собрание действительных членов Студии. Повестка: М. А. Булгаков читает пьесу "Зойкина квартира"*. Приглашается вся Студия и школа. Присутствие действительных членов Студии обязательно".

* (В "Воспоминаниях и размышлениях о театре" А. Д. Попов, рассказывая о спектакле "Зойкина квартира", ошибочно отнес премьеру и шумный успех "Дней Турбиных" в МХАТ к сезону, предшествовавшему выпуску "Зойкиной квартиры". В действительности обе пьесы М. А. Булгакова репетировались Почти одновременно: премьера "Дней Турбиных" в МХАТ состоялась 5 октября г., "Зойкиной квартиры" в Студии им. Евг. Вахтангова - 28 октября 1926 г.)

О том, как родился замысел "Зойкиной квартиры", косвенно свидетельствует "Театральный роман" Булгакова. Когда Максудов (так зовут героя, от лица которого идет рассказ) в нищей своей мансарде томительно ждал из Независимого театра известий о судьбе пьесы "Черный снег" (так названы здесь МХАТ и "Дни Турбиных"), снизу доносился по вечерам один и тот же вальс. "Мне казалось, - рассказывает Максудов, - что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл - "третьим действием". Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?"*

* (Булгаков М. Избранная проза. М., "Худож. лит.", 1966, с. 619.)

Это и была "Зойкина квартира". Булгаков отнес ее на Арбат, прочел вахтанговской труппе. У Попова, что называется, руки чесались. Материал Булгакова был самым актуальным: "гримасы нэпа".

Попова отвращала рожа нового буржуа, самодовольного, наглого и трусливого одновременно, подсознательно чувствующего свой короткий век, а потому спешащего урвать побольше. На фоне скудной и урезанной жизни народа после всех принесенных жертв - фарс нэпа! Нет Морозовых, Мамонтовых, Коноваловых, по гуляют вульгарные и наглые нувориши, ездят в автомобилях накрашенные, в меховых палантинах нэпманши, и, как грибы после дождя, плодятся какие-то подозрительные частные заведения, шикарные ателье мод, но не в шитье там сила. Кафе не кафе, какие-то кабаре, какие-то косметички, педикюрши, певички, дамы.

Булгаков, как считал режиссер, сорвал с нэпмана маску, вывернул наизнанку уголовную его сущность: обман, наркотики, веселый дом под видом пошивочной мастерской, "мокрое дело" и, наконец, арест грязной шайки, торжество советского закона - вот что такое "Зойкина квартира". А хозяева и посетители? Укрывшаяся от новой власти жена фабриканта; ее любовник - бывший граф, опустившийся субъект и морфинист; ее кузен - проходимец и шулер; купленные девицы и набитый червонцами коммерческий директор треста. Ведь уже начались шумные процессы о хищениях; пережитки прошлого и капиталистические влияния в облике соблазнительных нэпа- чек совращают неустойчивых работников.

В докладе "Основные режиссерские задачи в постановке "Зойкиной квартиры", сделанном на труппе, Попов говорил: "Пошлость, разврат и преступление являются тем жутким треугольником, который замыкает в себе персонажей этой пьесы. Этот треугольник и есть тот прицел, по которому должен бить театр. Причем по такой цели бить неуверенно и мягко нельзя, иначе это будет неприятное и общественно вредное сюсюканье на очень больную тему. Поэтому резец театра, которым он работает эту пьесу, должен быть крепким и острым. Исходя из вышесказанного, мы естественно пришли к тому тембровому звучанию спектакля, которое назвали трагифарсовым. Конечно, элемент трагического в данной пьесе не в том, что переживают персонажи... а в том, что люди скатились до пределов человеческого падения... Всякая неясность в толковании образов и тем более актерская реабилитация образа будет противоречить смыслу и цели постановки этой пьесы. В "Зойкиной квартире" каждый актер должен быть художником-прокурором для своего образа. Все типы в пьесе отрицательны. Исключение представляют собой агенты Угрозыска, которых следует толковать без всякой идеализации, но делово и просто. Эта группа действующих лиц положительна тем, что через нее зритель разрешается в своем чувстве протеста. Сцены кутежа и пьянства должны быть поданы в музыкально-эксцентрическом плане, иначе они будут выглядеть слюняво-патологически и недопустимо в театре. В декоративном оформлении спектакля нагрузка делается на пышное безвкусие и пошлую роскошь обстановки "Зойкиной квартиры".

...Самая большая ошибка театра будет в том случае, если он из "Зойкиной квартиры" сделает комедийку с претензией на легкую веселость. В данной трактовке пьеса потеряет всякую общественно- социальную значимость и станет вредной пьесой"*.

* (Музей Театра имени Евг. Вахтангова. Спектакль "Зойкина квартира".)

Обращают на себя внимание режиссерская убежденность, что злая и гневная сатира врачует социальные язвы, и сходство нового замысла с неосуществленным ярославским проектом "Смерти Тарелкина": снова возникает определение сатирического звучания как трагифарсового, в котором у Сухово-Кобылина слышался Попову "хруст костей" и "леденила" мера человеческой низости. Резко, недвусмысленно и прямолинейно трактовал он пьесу Булгакова. Символом мерзости было для него в декорации спектакля живописное полотно, висящее над нишей, где демонстрируются парижские модели Зойкиного ателье: уродливая и толстая, в пятнах, обнаженная женщина, наподобие, наверное, той Венеры, что висела в петербургской дореволюционной квартире Кати из "Хождения по мукам" А. Н. Толстого, внушая ужас героине.

Замысел режиссера был целенаправленным. Однако ему многое сопротивлялось. И прежде всего стилевая манера драматурга, более топкая, нуждающаяся в сменах настроений, оттенков, тонов и обертонов. Иная, нежели черно-белая двуцветность трагифарса, читавшаяся Поповым в булгаковской пестроте Зойкиной квартиры, в волнах ярких тканей, в карминно-красных занавесях, в звоне бокалов, ритме фокстрота и шуме кутежа. Зазор между пьесой и готовящимся спектаклем чувствовал Булгаков и писал Попову, когда тот обвинял автора в недоверии к театру: "Недоверия" нет. К чему оно? Силы студии свежи. Вы - режиссер и остры и напористы (совершенно искренне это говорю). Есть только одно: вы на моих персонажей смотрите иными глазами, нежели я, да и завязать их хотите в узел немного не так, как я их завязал. Но ведь немного!"*

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 528.)

"Немного" - потому что и Булгакова, разумеется, отвращали нэпманы "сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами, как писал он, и с золотыми десятками в кармане". Но там, где Попов чертил треугольник "пошлость, разврат и преступление", Булгаков склонен был разглядеть и непростые узоры человеческих судеб, ошибок, заблуждений, видел людей запутавшихся, потерявших компас на крутом повороте истории. Персонажи пьесы скорее жертвы, нежели силы.

Это птицы не крупного нэпманского полета. И даже сама аферистка Зойка, хозяйка притона, старается не столь для наживы, сколь во имя поздней своей любви к больному Обольянинову. И даже у прохвоста и враля Аметистова есть обаяние и талант, недаром академик Д. С. Лихачев замечает его родство с Остапом Бендером и высказывает гипотезу о том, что оба они восходят к одному "литературному деду" - диккенсовскому авантюристу Альфреду Джинглю из "Записок Пиквикского клуба"*. Не говоря уж о гостях, попавших к Зойке случайно, заплутавшихся в коварных московских переулках, - у них сохранялось в душе что-то человеческое. При всей бездне падения это были люди, а не ожившие гротески, не "гримасы нэпа" во плоти. Да, конечно, пьеса несла в себе социальную сатиру, но только особую, булгаковскую, с непременным призвуком тоски и сочувствия к людям, с авторской готовностью постараться их понять. И не карикатура определяет стилистику "Зойкиной квартиры". Это формируется стиль будущего "Бега" или "Мастера и Маргариты", где лица, предметы, очертания, увиденные очень метким и пронзительным глазом, вдруг сдвигаются, приобретают фантасмагорическое свечение, затем стереоскопичность миража и вскоре исчезают как видения или сны. Такова и сама Москва в "Зойкиной квартире" с пылающим в окнах майским закатом, гудением трамвая, криками старьевщиков во дворах и голосом Шаляпина, льющимся из граммофона: "На земле весь род людской..."

* (См.: Лихачев Д. С. Литературный дед Остапа Бендера. - В кн.: Литература - реальность - литература. М., "Сов. писатель", 1981, с. 180-186.)

Умея наблюдать и примечать более других, Булгаков приметил опасное и коварное явление 20-х годов, "дно дна", подполье "Зойкиных квартир": китайские прачечные, где тихие и льстивые мужчины идеально стирали и крахмалили белье. Это были китайцы, принесенные в крупные русские города несколькими волнами миграции (после боксерского восстания в Китае 1900 года, после русско-японской войны, после 1917-го) и незаметно, тихонечко обосновавшиеся по подвалам, откуда валили на улицы клубы пара.

Такое заведение, оно же тайная курильня опиума и лавка, торгующая морфием и кокаином, помещено было Булгаковым под квартирой Зои Пельц. Содержатель прачечной, старый, ссохшийся китаец Ган-Дза-Лин, или, как зовут его москвичи, Газолин, и его молодой помощник то и дело появляются у Зойки, носят Обольянинову морфий, высматривают, шпионят друг за другом и за всеми и соперничают в "любви" к горничной Манюшке, хитрой бестии, - и тот и другой мечтают, разбогатев, вывезти в Шанхай русскую жену. "Очаровательный китаец, пухлое желтоватое лицо с приятными глазками. За свою прелестную улыбку прозван "Херувимом". Говорит мягко, музыкально, никогда не повышает голоса... Опаснейший бандит и убийца"* - так аттестует сам автор важное для пьесы действующее лицо. Это Херувим, чужой и страшный, в какой-то яркой и экзотической кофте подкрадывается с финским ножом к коммерческому директору треста, советскому дельцу по фамилии Гусь-Ремонтный, всаживает лезвие под лопатку и жадно грабит убитого**.

* (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 27.)

** (Любопытно, что "фрачника" - жертву убийцы согласно первоначальному замыслу ("видению" из "Театрального романа") - сменил в пьесе именно этот персонаж: китаец убивает не Обольянинова, а коммерческого директора Гуся.)

Однако автора интересует не просто "мокрое дело". Ему важно, что Гусь убит в минуту смертельной тоски, когда он унижен, погублен любовью к женщине, его обманувшей. Сцена в рабочем экземпляре текста и называлась "Тоска". Автору важен мотив предательского и неожиданного удара со спины, падения навзничь, пролившейся крови (можно вспомнить другого убитого - на снегу, выстрелом в спину, под звуки тоскливой и злобной гармоники - образ, также описанный в видениях "Театрального романа").

Самоуверенный, наглый Гусь, глубоко чуждый автору, как и тот убитый на черном снегу, оказывается тоже жертвой, тоже заслуживающим сочувствия перед лицом истинного преступника и злодея.

В спектакле сцена китайской прачечной была решена выразительно: висящие белые полотнища на веревках - сушится белье, горит примус с каким-то адским варевом, и китайцы словно божки в темных своих толстовках. Но большого значения этой сцене режиссер не придавал. Обличение Зойкиного тайного гнезда, порока, морального растления - вот его сверхзадача.

На втором плане сцены - окна другого московского дома. Те самые окна, в которых по ремарке Булгакова пылает закат и в стеклах отражается изломанное солнце. Окна в окна, квартира прижата к квартире - образ московской скученности, оказавшейся не страшной для авантюристок типа Зойки. У нее целый этаж, моднейшие канделябры-пятисвечннки, бар с напитками, роскошные туалеты, - крадено это добро, грязь, пошлость!

Может, конечно, показаться странным, как Алексей Попов, издавна тяготеющий к образам сложного состава, не распознал булгаковской сложности. Но в том-то и дело, что персонажи "Зойкиной квартиры" не вызывали у режиссера ничего, кроме отвращения. Это были типы, чуждые ему психологически, социально, наконец! Все они для него лишь тунеядцы, каждый из них сам виновен в собственных несчастьях. Суровый ригоризм послеоктябрьских лет вошел в сознание Попова категоричностью классовых и моральных оценок, уточнивших его прежнюю, несколько расплывчатую сочувственную симпатию к страдающим (однако страдающим от бедности, от тяжкой доли, от несправедливых обид судьбы).

Попов работал быстро, уверенно. К весне 1926 года "Зойкина квартира" была вчерне готова и показана художественному совету студни, совет потребовал доделок, сокращения пьесы. После просмотра режиссер получил несколько писем - откликов друзей, видевших спектакль. В письме писателя В. Е. Ардова содержалась чуть ли не целая рецензия. Называя спектакль "прекрасным", корреспондент делал много замечаний режиссеру. Говорил, что длинная сцена в МУРе излишня, что четвертый акт утомляет повтором. "Симонов... (Аметистов. - Н. З.) очень по существу, но как бы ему и прийти с тем же, с чем он уходит, т. е. бездомнейшей бродячей собакой, не имеющей своего угла... не для смеха же писал последние фразы автор*. То же и у Глазунова (Гусь-Ремонтный. - Н. З.): нет, не только клубничка и девочки-манекены, а и от чего он пришел сюда, важно, тогда понятна и его тоска по Алле... Ну, скажем, как у Щукина о его некрасивости... Прекрасна Алексеева**, как она чиста во всех слишком рискованных сценах. А вот с зеркалом уж слишком старается быть модной и величаться. Некрасова (если она Машенька) может по-настоящему дойти до гротеска, а не от нарочитого глаза прищуренного. В общем, мужчины несравненно сильнее женщин. Уж очень они все внешни и не оправдывают ни поз, ни нога на ногу, ни рук! Тут гротеск для гротеска или от гротеска!"

* (Аметистов входит к Зойке с обшарпанным чемоданом в момент, когда (по ремарке) "во дворе глупый и тонкий голос запел: "Вечер был, сверкали звезды. На дворе мороз трещал. Шел по улице..." Финальный монолог Аметистова: "...вечер был, сверкали звезды... Чего я сижу? Ходу!.. Верный мой товарищ чемодан, опять мы с тобой вдвоем. Но куда податься теперь? Объясните мне, товарищи, куда податься? Ах, звезда ты моя, безутешная!.. Ах, судьба моя! Прощай, Зоя, прости! Иначе я поступить не мог! Прощай, Зойкина квартира! (Исчезает с чемоданом.)". То есть все возвращается на круги своя. )

** (Е. Г. Алексеева играла мадам Иванову.)

Упомянутый в письме Щукин играл гостя по имени Иван Васильевич из Ростова, или "мертвое тело", как числится он в списке действующих лиц. Провинциал, толстенький, отечный и мертвецки пьяный, тоскливо блуждает в ночном Зойкином раю и ищет подругу, партнершу для танца. Приглашает Херувима, приняв разряженного китайца за "мадам". Потом подходит к деревянному манекену, обнимает его, делает круг фокстрота и, разглядев, начинает горько плакать. В этот момент прорывалась наружу боль за людей, подтекст булгаковской пьесы. Но Попов, все же сохранив в спектакле эту одну-единственную драматическую интермедию, хотел еще больше усилить сатирическое и трагифарсовое звучание спектакля в целом.

Между постановщиком и автором шла эпистолярная борьба, пикировка в письмах. Несколько писем сохранилось, они вводят нас в ту далекую лабораторию, в ту "театральную новеллу" из жизни Булгакова, сюжет которой развертывался параллельно большому "театральному роману" писателя и МХАТ.

Попов атакует Булгакова из Зубриловки под Саратовом. Каждое лето Алексей Дмитриевич стремится вырваться в родные места, повидаться с сестрой Клавдией и ее семьей, с матерью - Прасковье Ивановне уже за шестьдесят. Это саратовское лето проходит под знаком "Зойкиной квартиры".

Письмо от 16 июля: "Здравствуйте, дорогой Автор! Пишет Вам Ваш злейший враг, ненавидимый Вами режиссер. Весной перед отъездом моим из Москвы Вы меня надули, обещая позвонить мне или зайти в студию, чтобы показать выверенный Вами экземпляр (помните наш уговор у окна?! А?!)... 1. Умоляю, в интересах дела, в интересах успеха спектакля и пьесы свести ее к трем актам, т. е. так, как предлагал Вам совет и на что Вы не согласились и предлагаете оставить третий акт ("Китайская любовь" и "Тоска"). ... Еще к этому прибавил бы следующее: 1-ю и 2-ю картины второго акта я бы соединил в одну картину, т. е. скомбинировал бы текст этих двух картин так, чтобы он перемежался между собой - для этого Зойку отделил бы от "фабрики" маленькой ширмочкой. Эта комбинация сохранила бы нам обе картины, т. е. "фабрику на ходу" и сцену "Алла - Зоя", и сэкономила бы время и перестановку, и сгустила бы эти две вялые картины в одну густую компактную картину... А главное - это сведете пьесу по плану совета к трем актам, и Вы увидите, какая это получится крепкая насыщенная (без воды) пьеса.

Буду рад, если Вы, "стиснув зубы", ответите мне..."*.

* (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 465.)

М. А. Булгаков - А. Д. Попову 26 июля: "Здравствуйте, дорогой режиссер! Письмо Ваше от 16 июля получил вчера в Крюкове под Москвой. По-видимому, происходит недоразумение: я полагал, что я продал Студии пьесу, а Студия полагает, что я продал ей канву, каковую она (Студия) может расшивать, как ей заблагорассудится. Ответьте мне, пожалуйста, Вы - режиссер, как можно четырехактную пьесу превратить в трехактную?! ...Куда я, автор, дену китайцев, муровцев, тоску и т. д.? Куда? Убрать китайскую любовь? Зачем тогда прачечная в первом акте? Кому нужна Манюшка? Коротко: "Зойкина" - четырехактная пьеса. Не-воз-мож-но ее превратить в трехактную... Понижение к концу пьесы? А публика (квалифицированная, отборная, лучшая - театральная) говорит, что... третий и четвертый акты просто не сыграны. Стало быть, незачем и переделывать. Но ладно. Я переделываю, потому что, к сожалению, я "Зойкину" очень люблю и хочу, чтобы она шла хорошо. И готовлю ряд сюрпризов. Не три акта будет, а, как было, четыре. Но Газолин будет увеличен, кутеж будет в четвертом акте, МУР (сцены с аппаратами) не будет... Но сколько бы мы ни переделывали, я не могу заставить актрис и актеров играть ту Аллу, которую я написал, ту Зойку, которую я придумал. Того Алилуйю*, которого я сочинил. Это Вы, Алексей Дмитриевич, должны сделать"**.

* (Алилуйя Анисим Зотикович, председатель домкома - Б. Захава.)

** (ЦГАЛИ, ед. хр. 528.)

Попов упорствует: "...нужно и можно сделать три акта. Газолина, третьестепенную фигуру, увеличивать преступно, так как это противоречит основным нашим желаниям, т. е, стремительному разворачиванию интриговой пружины во второй части пьесы, а мы будем заниматься "характеристикой" третьестепенного персонажа",

Попов снова не замечает существенного своего расхождения с автором, Для Булгакова ссохшийся, страшный китаец из курильни-подвала - тайный дирижер убийства, вдохновитель опаснейшего бандита, сладкого Херувима, а гибель Гуся - кульминация пьесы, расплата, возмездие. Для Попова Газолин - "третьестепенный персонаж", переживания остальных, на его взгляд, неинтересны, "патологичны", кончать спектакль надо быстрее; нарастает кошмар кутежа, и на высшей точке трагифарса - обвал, расплата, развязка, как в "Ревизоре", приход агентов МУРа: всем оставаться на местах! В итоге найдено компромиссное решение: пьеса - в трех актах, но третий состоит из двух картин; остальные пожелания автор выполнил.

Попову Булгаков однажды в шутку написал, что он бы поставил "Зойкину квартиру" сам, но у него "нет театра! (К сожалению)". Свой собственный "постановочный план" драматург предложил через девять лет в письмах режиссеру Мари Рейнгардт, которая в 1935 году ставила пьесу в парижском театре "Старой голубятни". Это - подробный комментарий к образам персонажей, а также к каждому акту.

Здесь, исключая четырехчленную структуру, приняты все требования, которыми донимали его вахтанговцы во главе с постановщиком: параллельно со сценой в "мастерской" идет "вербовка" Аллы в манекенщицы, сцена кутежа развертывается в последнем акте и т. д. Подчеркнуто, что все темпы в пьесе стремительны, что убийство оглушительное, внезапное. Все это и было как раз в спектакле Попова, но не было темы волшебства, таинственности, дьявольского соблазна Зойкиной квартиры. В своей "режиссуре" Булгаков все время говорит об особых эффектах света, мгновенных переменах: "Переход к прачечной - с волшебной быстротой: Зоя закрывает штору - моментально темнота съедает ее таинственную квартиру, и на том месте, где было измученное лицо Обольянинова и тревожное лицо Зои, появляются лица подозрительных китайцев, освещенные светом коптящей керосинки... Опять быстрейшая перемена: там, где был свет керосинки, вдруг свет горящего спирта, голубоватый свет, - и опять возникает квартира Зои, И закат за окнами уже смягчен, идет, надвигается вечер. На спиртовке кипятится шприц. ...В сцене, где Зойка соблазняет Аллу, происходит одно из Зойкиных чудес. Когда Зойка распахивает дверь шкафа, он наполняется светом, и в этом свете загораются ослепительные платья. В этот момент из музыкального шума за окнами начинают слышаться голоса мужчины и женщины, которые сладко поют из "Травиаты": "Покинем край, где мы так страдали..." Свет после этого исчезает, и снова волшебная перемена - под лампой видно лицо сатанински смеющегося Аметистова"*. В финале квартира исчезает как сон.

* (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 95.)

Сегодня в чарах и соблазнах Зойкиной квартиры ясно видится ранний эскиз другого бесовского жилища - "нехорошей квартиры" № 50 по Садовой 302-бис. Неисповедимы пути творчества, загадочно рождение образов, но, может быть, недаром Булгаков так настаивал на том, что у Зойки асимметричное лицо (Ц. Мансурова играла ее с разными бровями: левая выше правой), недаром так дорожил репликой: "Знаете, кто вы, Зойка? Вы - черт!" (кстати,; театром выкинутой). Не отсюда ли шел он к портрету мессира Воланда, у которого один глаз - зеленый и безумный, другой - черный, мертвый и пустой?

Но все это видно нам сегодня, а в 1926 году роман "Мастер и Маргарита" еще не был написан. "Зойкину квартиру" Попов ставил по- своему. "Театр обнажил гнилую сердцевину каждого персонажа: показал убожество всех этих "жертв" пролетарского государства, вскрыл мерзость этой "социальной слякоти" - по удачному определению режиссера Попова"*, - говорилось в рецензии "Правды".

* ("Правда", 1926, 13 ноября.)

Попов же был своей работой недоволен и спектакль не полюбил. "Режиссера-сатирика из меня не вышло, - пишет он в "Воспоминаниях и размышлениях о театре". - "Зойкина квартира" показала мне, что когда я в своем творчестве зол, желчен, то становлюсь как художник неинтересен, теряю убедительность". К тому же на спектакль неожиданно для театра потянулась нэпманская публика.

Устав от неприятных персонажей, Попов захотел поставить комедию иную - веселую, с симпатичными, простыми героями. Уже давно почему-то тянуло его в кино. Он решил рискнуть: взял да и написал киносценарий, а потом снял по нему комедию. Действие уносилось далеко-далеко, в северные леса, на берега дикой Унжи. Там он и снимал. Светлые воды смывали с души нэповскую "накипь".

Долгие месяцы провел он на киносъемках, а вернувшись в Москву, узнал, что Вахтанговская студия переименована в Государственный театр имени Евг. Вахтангова.

Это ответственно! Театральное дело в 20-е годы все более входит в орбиту внимания руководящих советских и партийных организаций. Вслед за резолюцией 1925 года "О политике партии в области художественной литературы" принимается несколько важных решений, непосредственно касающихся театра. Это резолюции партийного совещания по вопросам театра в мае 1927 года, где, в частности, специально говорится о репертуарной политике и репертуарном контроле. "Основное устремление в подборе репертуара должно быть направлено на отбор репертуара, ставящего актуальные вопросы текущего периода, в особенности художественно-ценных произведений драматургии, насыщенных содержанием, соответствующим мировоззрению пролетариата (пролетарской драматургии)"*, - говорится в резолюции названного совещания по докладу В. Г. Кнорина "Очередные задачи театральной политики".

* (Пути развития театра. (Стенографический отчет и решения партийного совещания по вопросам театра при Агитпропе ЦКВКП (б) в мае 1927 г.) М.- Л., Теакинопечать, 1927, с. 486.)

Репертуарные и общехудожественные поиски Театра имени Евг. Вахтангова в то время отражают театральную ситуацию в целом. Театр на подъеме, его поощряют чаще, чем ругают.

После "Виринеи" вахтанговцам дали дотацию. Летом 1926 года первый раз перестроили театральный зал: партер удлинили, надстроили балкон, мест стало вдвое больше. Задумано было и увеличение сцены. Молодой коллектив сумел доказать, что может работать самостоятельно, дочерние связи бывшей Третьей студии с МХАТ были оборваны. Выдвигались молодые режиссеры - коренные вахтанговцы. "Льва Гурыча Синичкина" и "Марион де Лорм" поставил Р. Н. Симонов; И. М. Толчанов работал над "Женитьбой Труадека" Жюля Ромена; Б. Е. Захава в 1926 году выпустил "Барсуков" Л. М. Леонова, где Б. В. Щукин сыграл свою вторую, вслед за Павлом Сусловым, роль большевика, товарища Антона. Внешне все обстояло благополучно.

Но, как видно уже из перечисленных названий, четкой репертуарной линии пока не было. Художественный совет усилил поиски современной идейно выдержанной пьесы. Приближалось десятилетие Октября - дата, к которой театрам надлежало подготовить юбилейные спектакли.

Обратились к ленинградскому писателю Борису Лавреневу*. Его повести "Ветер", "Сорок первый", "Рассказ о простой вещи" были остросюжетны и идейны, эффектны и революционны.

* (Переписка А. Д. Попова и Б. А. Лавренева, хранящаяся в ЦГАЛИ и ИРЛИ, частично опубликована в кн.: Встречи с прошлым, 4. М., "Сов. Россия", 1982, с. 252.)

Лавренев согласился сотрудничать, и в мае 1927 года на обсуждение поставили три темы: "Туркестанский фронт" - инсценировка рассказа "Звездный цвет", "Балтфлот в Октябрьские дни", история двадцати шести бакинских комиссаров.

Попов и еще несколько человек (их меньшинство) склонялись к первой. Он пишет 11 июня письмо Лавреневу и просит "не очень наваливаться на любовную лирику, а включить в интригу пьесы столкновения социальных пластов", подчеркнуть связь героев-красноармейцев с родиной. "Это об идеологической стороне, а в смысле театральном хотелось бы уберечься от кукольности и сусальности "туркестанских людей"*.

* (Там же.)

Но большинство в худсовете стояло за тему Балтфлота. Проект "Звездного цвета" отпал, а Попову поручили постановку оригинальной пьесы Лавренева "Разлом". Попов подчинился мнению большинства и начал тоже отстаивать тему "Балтфлот в Октябрьские дни", ибо, как писал он, "поход "Авроры" на Питер является одной из наиболее волнующих страниц истории 25 Октября".

Автор умело связывал революционные события на крейсере (он называется в пьесе "Заря") с семейной драмой капитана Берсенева, перешедшего на сторону матросов. Подлинные события 1917 года - расстрел демонстрации 3 июля, подготовка похода к Зимнему дворцу, расслоение команды, приезд представителей Временного правительства на корабль - монтировались с другими, исторически более поздними, как, например, контрреволюционный офицерский заговор. И все это соединялось с перипетиями вымышленными, касающимися частной жизни героев и "разлома" в душах, в быту, в семье. Последнее, правда, интересовало писателя не как процесс, а как некая данность, дополняющая и драматизирующая картину (в отличие, скажем, от К. А. Тренева или Л. М. Леонова, для которых, в "Любови Яровой" и "Барсуках" разлом в семье - это именно сложный психологический процесс).

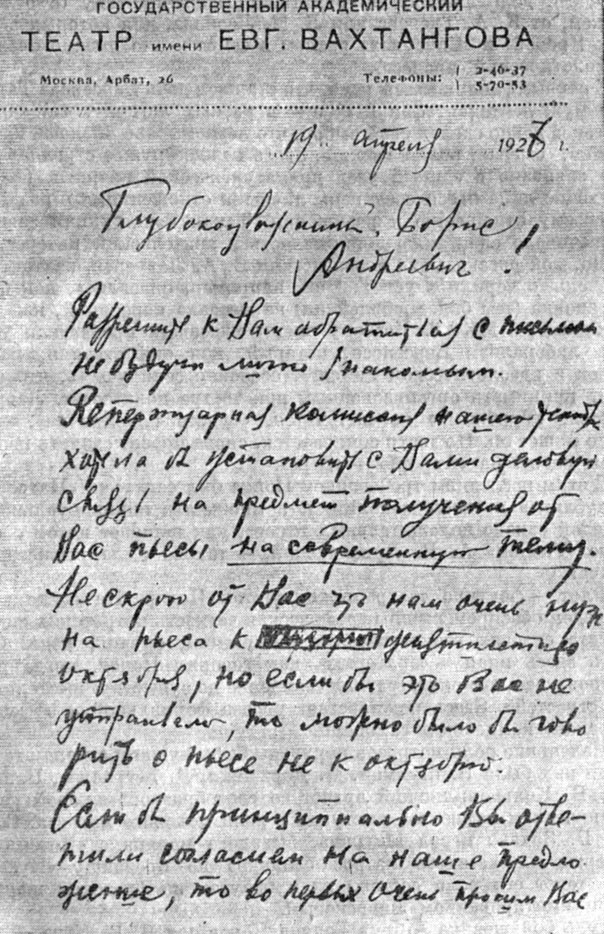

Автограф А. Д. Попова (Письмо к Б. А. Лавреневу)

С первых реплик пьесы ясно, что старшая дочь Берсенева Татьяна и ее муж лейтенант фон Штубе - в разных лагерях, что капитан Берсенев давно сделал свой выбор, что легкомыслие младшей дочери, Ксении, сыграет роль в сюжете. Здесь каждое ружье стреляет и все туго завязано в единый узел драматургической интриги, все действующие лица пьесы соединены личными отношениями и разделены по своему отношению к революции. Такая конструкция заведомо обеспечивала спектаклю динамичность и зрительский интерес.

Но, как рассказывал впоследствии Б. А. Лавренев, вахтанговцы не очень-то верили в успех. Они, например, опасались, как бы их постановка (тем более юбилейная) не вызвала нареканий, как "Дни Турбиных" в МХАТ. Поэтому члены худсовета предлагали устранить либерализм Берсенева, который, как они считали, "весьма опасен в идеологическом смысле", особенно если учесть, что пьесу будет принимать организованный при театре политсовет. Лавренев смеется. "Турбиных" не получится, "будьте покойнички", - уверенно пишет он. Но театр сомневается, снова просит сделать центром пьесы сцены на "Авроре" - "Заре".

С этим последним требованием Попов был согласен. "Матросская республика" в своем монолите и в множестве индивидуальностей, в "целой связке положительных типов", как напишет потом о спектакле "Разлом" А. В. Луначарский, - такова была режиссерская задача.

Флот - фактура театральная, считал Попов. На сцене всегда и заведомо беспроигрышны графическая четкость матросских шеренг, красота строгих геометрических построений, орудия, медь. Опасность здесь иная - "оратория", как говорил Попов, когда ругал актеров за то, что они утратили "волнение по существу" и "столкновение страстей". Здесь подстерегает угроза формальной и эффектной "морской" композиции-самоцели.

Маленькие роли матросов поручены были лучшим актерам театра. Среди них были Б. Шухмин, М. Державин, Д. Журавлев, В. Балихин. В. Кольцов, мягкий артист со своеобразной манерой речи и органическим комизмом, выступал в роли молодого матроса. Солидный Б. Захава играл Митрича, бывалого моряка с "Потемкина", А. Горюнов - веселого матроса-балагура по прозвищу "Пузырь". Весь текст его роли состоял из прибауток на флотском жаргоне, умело имитированном Лавреневым.

Роль большевика Артема Годуна Попов дал В. В. Кузе - главному радетелю за пьесу Лавренева, актеру интеллигентной и необычной внешности: он был высок, строен, с тонкими чертами лица и чуть косо поставленными большими глазами. Лавренев рассказывал, как он едва не ахнул, увидев на репетиции этого худенького юношу. Это было назначение актера не по "прямому ходу" (как и со Щукиным - Павлом Сусловым), но необходимое для трактовки роли: Годун у режиссера не "братишка", а профессиональный революционер, человек от природы умный, но еще не образованный. Тяга к знаниям и культуре соединяет простого матроса с семьей капитана, пусть и по-русски народолюбивой, но дворянской: Щукин (Берсенев), Русинова (Татьяна), Мансурова (Ксения) играли Берсеневых дворянами.

Вахтанговцы, вступая с Лавреневым в переговоры о новой совместной работе (сценарий "Наваждение"), удовлетворенно называли "Разлом" своей "политической "Турандот". Попов тоже писал драматургу в Ленинград 7 декабря 1927 года: "Ваш "Разлом" все больше и больше пользуется успехом как в классовом, так и в художественном смысле. Недавно на спектакле были Сталин, Ворошилов и Ярославский - все остались чрезвычайно довольны". Особенно воодушевлял финал спектакля, где на мачту "Зари" медленно поднимался красный флаг. Он увеличивался в размерах, вздувался, как парус, и под звуки "Интернационала" зрители читали сверкающие цифры: "1917-1927".

Но пьеса "Разлом", которую Попов считает важной и нужной, в отношении художественном ему не нравится чрезмерной сделанностью, пригнанностью частей друг к другу. Его все больше привлекает свободная форма драмы, какой она получилась в "Виринее". Начав работу над "Разломом", он подсознательно ищет выход из положения, увлекается собственно постановочными заданиями.

Оформлять спектакль пригласили Николая Акимова - ленинградского графика, портретиста и декоратора, только что вошедшего в шумную моду. С присущей ему фантазией и изобретательностью Акимов закрыл зеркало сцены спереди плотным темным щитом, в котором открывались, исчезали, вспыхивали и гасли окна-прорези, наподобие кинокадров или "диафрагм", как называлось в немом кинематографе световое сокращение кадра и его погружение в темноту. Эти диафрагмы были разной формы и располагались на разном уровне высоты - сцена предвосхищала сегодняшний вариоэкран. Попову очень понравился такой проект оформления. Рассказывали, что он не расставался с акимовским макетом, как с любимой игрушкой, и все тасовал и переставлял "окошки".

Сценический мотив окна-просвета на темной плоскости сам Попов нашел еще в Костроме, замышляя постановку "Ивана в раю". Сейчас, в "Разломе", этот мотив помогал режиссеру добиться "монументальности" в девятиметровой вахтанговской сценической коробке: когда в картинах на крейсере диафрагмы убирались, сцена открывалась для массовых композиций и по контрасту казалась широкой.

Конечно, здесь было прямое подражание киноэкрану. Кино стало великим искусством, - спорить с этим было уже невозможно. Молодые и задорные кинематографисты провозглашали смерть театру. "Нечего совершенствовать соху - выписывают трактор" - бросил крылатую фразу Сергей Эйзенштейн и ушел из Театра Пролеткульта в кинематограф.

А сцена тем временем брала на вооружение приемы экрана. Вслед за Эрвином Пискатором и Мейерхольдом белое полотно натягивали в спектаклях все кому не лень, включали в действие титры- надписи, дробили акты на мелкие эпизоды, забавлялись всяческими кинопроекциями. "Кинофикация театра", как говорили тогда, делалась модой. И еще: пьеса новаторская уже мыслилась в ту пору многоэпизодной, необработанной: таким был "Шторм" Билль-Белоцерковского, вскоре будет "Первая Конная" Вишневского. Именно новую форму эпического спектакля искали в вольных перебросках действия в пространстве, в синхронности параллельных сцен с множеством персонажей. Эта форма была тоже близка киносценарию, принципам экранного действия.

В диафрагмах спектакля "Разлом" можно было добиваться эффектов крупного плана. Получалось и нечто похожее на киноракурс. Действие внутри диафрагм виделось порой как бы с верхней точки или под резким углом. А. И. Горюнов рассказывал, что такие крупные планы усиливали ответственность поворотов, жестов, каждого движения.

И все-таки не может не быть за этим чего-то еще. Не бывает у Попова увлечений, что проносятся, летая и слегка задевая крылом. За всем этим внешним непременно должно быть что-то другое, под поверхностным слоем - нечто, захватившее его всерьез.

Так и есть! "Красноречие молчания" - вот чем он теперь поглощен. Он только что сам поставил кинофильм. Он занимается в режиссерской мастерской С. М. Эйзенштейна вместе с другими молодыми кинематографистами-дебютантами. Будоражащие мысль встречи-занятия и блистательная личность руководителя оказывают влияние на всех, в том числе и на Попова. Эйзенштейн был в 1927 году уже всемирно прославленным автором "Броненосца "Потемкина". "Матросский" морской "Разлом" строился под явным воздействием эйзенштейновского шедевра.

Кино и театр, их сравнение, необходимость учиться у кино - вот новый "конек" у Попова. Для своих занятий в школе при Театре имени Вахтангова он сочинил специальное "учебное пособие": две таблицы. Одна - из журнальных вырезок и фотографий театра. "Я сделал подзаголовки: "Театр шепелявит о войне" (военные спектакли); "Театр шепелявит о деревне" (деревенские пьесы); "Театр шепелявит о быте" (проблемы быта). Общий заголовок был: "Косноязычие театра".

Вторую таблицу я посвятил немой кинематографии: "Великий Немой" красноречиво говорит о войне (о деревне, о быте). И действительно разительным было сопоставление этих таблиц... О каждом кинокадре можно было написать целую главу, сочинить новеллу о судьбе человека или о происходящих событиях, тогда как на театральных фотографиях был полный сумбур, ничего нельзя было понять"*.

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 388.)

Вот что еще нравилось Попову во всех этих диафрагмах, вариокадрах и ракурсах "Разлома".

И полжизни проводит он теперь на Житной улице, в Замоскворечье. Там, в стеклянном павильоне, некогда принадлежавшем акционерному обществу А. А. Ханжонкова, снимают советские фильмы. Старожилы - операторы, осветители, монтажеры - еще прекрасно помнят молодого артиста Художественного театра, игравшего все больше страдающих мужей или обманутых влюбленных. Теперь Алексей Попов - кинорежиссер и ставит комедии. Первая называется "Два друга, модель и подруга".

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'