Монтекки и Капулетти на репетициях. Снова прощание

"Клокочут страсти. Клокочет ненависть. Клокочут сцены боя. Клокочет шелк одежд (на картинах итальянского Ренессанса одежды кипят и надуваются, как шелковое белье в мыльном тазу).

Крик ужасающей дисгармонии. Кричит нищета, как язва на теле роскошества и богатства (35 000 рублей золотом стоили свадьбы).

Кричит уродство и безобразие карлика-калеки, живущее рядом с божественно красивыми мужчинами и женщинами Возрождения.

Кричит разврат и распущенность рядом с любовью Петрарки, его поэзией и картинами Боттичелли.

Кричит языческое беспутство, думающее, что оно "не расходится с христианством".

Кричит непокорство Микеланджело. Он грызется, как тигр, за свободу и независимость гения, а на него набрасывают узду попы и всяческие Медичи.

...Юношеская вера в силу ума и костры, сжигающие гениально мыслящих людей.

...Этот крик дисгармонии, по-видимому, и заставлял мечтать о "гармоническом человеке"* - таково начало режиссерской экспликации трагедии "Ромео и Джульетта". 1934 год.

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 5. Цитируя экспликацию в своей книге "Художественная целостность спектакля", А. Д. Попов заменит образ "шелкового белья в мыльном тазу" на другой: "одежды бурно раздуваются как паруса" (М., ВТО, 1959, с. 73).)

Попов ставит Шекспира. Замысел отчасти смущает постановщика: с 1923 года на сцене Театра Революции не появлялась еще ни одна классическая пьеса. Восстанавливая в 1932 году мейерхольдовский спектакль, Попов писал специальную разъяснительную статью "Почему мы возобновляем "Доходное место" и мотивировал возобновление тем, что это одно из самых социальных произведений русской классики, поставленное с революционных позиций. Театр Революции до сих пор мыслится исключительно как театр современного репертуара, и вдруг "Ромео и Джульетта" - "нет повести печальнее на свете...".

Попов опять разъясняет: спектакль будет посвящен советской молодежи. На афише премьеры так и будет написано: "Посвящается Ленинскому Комсомолу". Это для режиссера - "эстафета Шекспира", потому что в борьбе за формирование нового человека, за искоренение родимых пятен старого строя чрезвычайно полезно воскресить образ человека Возрождения. "Гармония мысли и чувства, слова и дела, воли и действия" - вот что, оказывается, привлекает его в любовниках из Вероны. С упорством тянет он нить своих тревог, ведет давнюю тему контрастов, тему, не дающую ему покоя. Разлад обнаруживается там, где гармонический человек сталкивается со своей "эпохой кричащей дисгармонии". Вот почему интересен Ренессанс и поучительны его "масштабы ума и чувства для нашего современного человека - стратонавта, исследователя Арктики, политика, писателя, художника, актера, педагога-воспитателя, а следовательно, всякого рабочего и крестьянина"* - это из той же режиссерской экспликации 1934 года.

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 45.)

Сравнение двух эпох - социалистического строительства и Возрождения - витало в воздухе. И Шекспира стали часто поминать. А Леонардо да Винчи, сравнением с которым испугал Попова Астангов, репетируя Гая, был назван в качестве идеала и примера для современного рабочего в речи А. А. Фадеева на Первом Всесоюзном съезде советских писателей: скоро "наш человек сможет развернуться во всей своей красе, будет ликвидировано противоречие между умственным и физическим трудом, человек будет разносторонним".

Возникновению особого интереса к Ренессансу, можно сказать - моды на Ренессанс, способствовал и выход в свет в начале 30-х годов первого на русском языке Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, где содержались ставшие знаменитыми определения эпохи, "которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености"*.

* (К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, в 2-х т., т. 1. М., "Искусство", 1976, с. 317.)

Шекспир и стал первым посланцем Возрождения на советской сцене (в 20-е годы шекспировские спектакли были единичны). Советская шекспириана развертывается во второй половине 30-х, и Алексей Попов ее открывает.

Внутренний ход вел режиссера от Гая к "беспокойно-творящим характерам типа Леонардо да Винчи", от Анки - к Джульетте, от "актера-мыслителя", интеллектуального героя - если не к Гамлету (его время еще далеко впереди), то к "умным любовникам" Ренессанса. "Умные любовники" - формула, с которой Попов начинает работу над трагедией; "они мудрецы, а не воркующие голуби" - его настойчивый и чуть эпатирующий лозунг, удар рапирой по брокгаузовским слащавым иллюстрациям к "Ромео и Джульетте", по сентиментально-немецкой трактовке, по оперной красивости на сцене.

Еще в июне 1033 года Попов начал беседы с творческим составом театра. Одновременно был организован большой цикл исторических, философских и искусствоведческих лекций о Возрождении и Шекспире: посещение обязательно для всех!

Заявив, что у него еще "не готовы" ни экспликация, ни сколько-нибудь развернутый анализ пьесы, постановщик предложил обсудить образы коллективно. Стенограммы дискуссий сохранились, они занимают около трехсот страниц машинописи: 20 июня - беседа и разбор образа герцога, 22-го - отношений Монтекки и Капулетти, 26-го - Меркуцио, Тибальда и Бенволио, 27-го - фра Лоренцо, 1 июля - разбор образов Ромео и Джульетты. Споры горячи, страсти раскалены: одному лишь графу Парису, незадачливому жениху Джульетты, посвящена в стенограмме пятьдесят одна страница. К тому же актеры все как один занимаются в университете марксизма на Старо-Пименовском, а руководитель семинара В. С. Кеменов приглашен консультантом спектакля.

Первый горячий спор вспыхивает из-за герцога: как его все-таки трактовать? У Шекспира он явно прогрессивная фигура, он же против феодальной вражды, ему принадлежат знаменитые слова, завершающие пьесу. С другой стороны, герцог - эксплуататор. И все-таки: а вдруг он лучше других? Ведь просвещенный абсолютизм в елизаветинскую эпоху был более прогрессивен, чем феодальная раздробленность.

Фрагменты обсуждения:

"А. Д. Попов. Обратите внимание на то, что делает Шекспир. Он убирает эту фигуру из конфликтов. Герцог у Шекспира хронически запаздывает. Первая драка: он пришел к финишу, поговорил, погрозил пальчиком и ушел, а жизнь продолжается, конфликты растут.

Возникает вторая драка: Тибальд убивает Меркуцио. Ромео убивает Тибальда. Когда все кончено - появляется герцог. Опять погрозил пальчиком, попугал высылкой и благополучно ушел.

Наконец, третье его появление, когда нагорожена гора трупов. Появляется герцог и высокопарно, ханжески, проливая крокодильи слезы, говорит: как вам не стыдно, может быть, вы помиритесь и подадите друг другу руки? Вот его объективная роль в трагедии. Чем он величественнее, чем пышнее его свита, чем наряднее костюм, чем богаче музыкальное сопровождение (и чем оно традиционнее, т. е. музыка должна быть одна на все выходы), тем глупее он выглядит.

С. В. Шервинский (поэт, переводчик, приглашен для занятий стихом с актерами). ...Если эту фигуру не понимать как раму спектакля, то совершенно немыслимы его последние слова "нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте". Я хочу представить себе эти последние слова в устах герцога, которого мы шельмуем в течение четырех-пяти действий!..

И. Ю. Шлепянов (художник и сопостановщик спектакля). Кто является выражением так называемого "трико эпохи"? Я отвечаю: конечно, герцог. Кому из персонажей нужно надеть гульфик? Конечно, герцогу. Это значит компрометировать его, но не опохабливать. Если в других костюмах вы видите то, что перекликается с нашим днем, в костюме герцога никакой переклички быть не должно.

В. С. Кеменов. Нужно отделить Шекспира - крупного художника от политического мыслителя, связанного рамками своего времени, и, не искажая материала автора, помочь Шекспиру зазвучать более полно...

О. И. Пыжова (исполнительница роли Кормилицы). Самое трудное, что на этом кончается пьеса...

Ю. С. Глизер (исполнительница роли Кормилицы). Я думаю, тем, что эта роль поручена Щагину, она получит очень определенную трактовку. (Смех.)...

С. В. Шервинский. ...Почему вы слово "печальный" считаете слюнявым? Это было самое любимое слово Пушкина.

М. И. Бабанова (исполнительница роли Джульетты). Мне представляется, что эта концовка есть приговор всему старому миру. Герцог подводит итоги всему тому, что сделалось. Он сам себя этим угробливает. Зачем нам топить его разными гульфиками, когда он сам себя топит?

С. В. Шервинский. Концовка проста: двое юных, двое прекрасных любили и погибли. Поистине трагически печальная вещь. Это может констатировать любой человек, и до каждого сознания дойдет, что это печально".

И еще больше сомнений, поисков выхода из созданного Шекспиром тяжелого положения вызвал образ фра Лоренцо: монах, а сочувствует Ромео и Джульетте, значит, ханжа, хитрец, сводник. А может быть, нет? Может, он в душе атеист?

Было здесь, разумеется, много наивного, и вульгарная социология довлела, однако воображение было разбужено, все чувствовали себя ответственными за спектакль, и образы действительно были завязаны, распахана была почва трагедии. Было интересно! Попов еще не подозревал, что демократизм "вольной трибуны" на репетициях таил в себе также и опасность.

Но пришлось прервать работу над Шекспиром и экстренно делать плановую постановку "После бала" Погодина. Пьеса, написанная по заказу театра, осталась и для автора во многом "заказной": колхозная тема выдвигалась в актуальные и горячие. Женщина-колхозница была названа героиней социалистического строительства на XVII съезде партии (приводились цифры: председателей колхозов женщин - около шести тысяч, бригадиров - двадцать восемь тысяч и т. д.). К тому же в деревне тех дней пропагандировалась новая общественная фигура - начальник политотдела МТС, и постановка спектакля была приурочена и к этой кампании. Но деревню 30-х годов Погодин знал слабо и, как любил говорить Попов, "фантазировал но поводу". Режиссер сокрушался из-за погодинской "измены репортеру", а привлекали его в пьесе только симпатичный лирический образ колхозной бригадирши Маши, рассчитанный драматургом на М. И. Бабанову, да еще возможность использовать новый звуко-музыкальный прием: лейтмотив колхозного бала - вальс - он решил транслировать по радио. Музыкальное сопровождение многих сцен - грамзапись: шумы записываются на пластинку. Попов доволен своей находкой, это ведь приметы социалистического деревенского быта: громкоговоритель в клубах, наушники в избах! А патефон - новинка 30-х годов, признак благосостояния семьи - вытеснял в спектакле "После бала", как и в деревне, старинную, доморощенную частушку.

Сорок штук желатиновых пластинок для записи шумов выписали из Германии, радиофицировали сцену, сделали большой заказ и на отечественные патефонные пластинки: падеспань, полька, "Хабанера", вальсы "Неаполитапские ночи" и "Весенние голоса" будут транслироваться тоже через громкоговоритель. Оркестр Театра Революции, большой, состоявший из прекрасных музыкантов, всегда работающий в поте лица, на спектакле "После бала" - выходной!

Музыкальное решение было замечено всей критикой. В целом же спектакль был признан неудачей: разнобой в исполнении, фигуры кулаков и подкулачников карикатурны, другие забытовлены, и вовсе не соединились две героини: мелодраматическая Людмила - Глизер и Маша - Бабанова. Обвиняли Попова, и даже С. М. Эйзенштейн, его любивший, сказал о "нечуткой эмпирической режиссуре".

Однако Бабанова есть Бабанова, и спектакль публике нравился, долго не сходил со сцены. Восемнадцатилетнюю Машу-бригадиршу критика объявила идеальным образом советской героини. Юная Маша, почти подросток, умна, чиста, проницательна при всей своей наивности, душевно интеллигентна и внутренне культурна при малом образовании. Недаром лучшей сценой сочли писание Машей любовного письма начальнику политотдела МТС. Девушка консультируется у... Татьяны Лариной. Маша восхищалась красотой пушкинских стихов, в чем-то сочувствовала Татьяне и соглашалась с ней, а что-то решительно не принимала, называла Татьяну "угнетенной", а письмо ее - "отсталым". Во всем этом сквозило умиление и юмор, характерный для 30-х годов. Впрочем, это уже никому не казалось документальной правдой деревни тех дней. "Конечно, это не колхозница, не крестьянская девушка", - говорила и Бабанова. Попов сетовал на стилизованность языка погодинских крестьян.

Он не слишком огорчен своим неуспехом. Он всей душой в другом, прерванном труде, и колхозный погодинский бал окажется лишь репетицией к сверкающему огнями балу в Вероне, умница Маша обернется шекспировской Джульеттой.

За прошедший год замысел окреп и отчеканился, во многом освободился от социологизирования. Правда, Попов "протащит" вечно запаздывающего герцога-фанфарона с глупо пышной свитой и парадным музыкальным лейтмотивом. Разумеется, он будет стоять насмерть за своих "умных любовников". В монахе Лоренцо, обаятельном и светлом у Шекспира образе францисканца, ученого-гуманиста, сохранятся черты фарисея и труса, об этом через многие годы будет с юмором вспоминать В. С. Кеменов, Но если можно считать и преходящими, и спорными, и отчасти наивными исторические концепции режиссера, то бесспорно и необычайно тонко его интуитивное ощущение эпохи, уже подкрепленное доскональными знаниями. Попов успел стать не только компетентным "шекспироведом", он поистине живет в эпоху Возрождения. Поразительный "эффект присутствия", богатство и точность воображения, которые, как оказалось, и суть сила режиссерского таланта Попова, роднили его с первым учителем, Станиславским.

Попов в ту пору не был знаком с режиссерским планом "Отелло", написанным Станиславским в 1929-1930 годах и опубликованным лишь в 1945-м. Поиски Попова были синхронны, параллельны (как и в следующем его шекспировском спектакле, "Укрощение строптивой" в ЦТКА). Сказывалась школа.

И, конечно, ощущались в замысле "Ромео и Джульетты" последующие "прививки": ненависть к "косноязычному, шепелявящему театру", многолетние поиски сценического "красноречия" и эйзенштейновские - "золяистские" фактуры. Вот когда они пошли в дело! Кожа, холст, бархат, парча, шелк, шершавая поверхность камня, дерево и железо, листья померанцев и лимонов в саду. Утро, полдень, ночь, заря - их надо искать. У Попова прекрасный помощник - И. Ю. Шлепянов, он целиком поддерживает и разделяет постановочный замысел, он, в прошлом чуть суховатый конструктивист, тоже влюблен в Италию, в Ренессанс и буквально забрасывает Попова своими находками. Он сочиняет декорацию - мощную, хитроумную и удобную планировку, в которой любопытно транспонировалась конструкция "Поэмы о топоре". Аскетизм прошлых спектаклей уходит, шекспировская трагедия на сцене будет красива.

Из режиссерских записей и стенограмм бесед:

"Живопись Ренессанса: тонкие, изящные ноги у глубоких стариков.

Мешочки с песком привязаны к палкам у ремесленников: удобнее бить... У женщин котурны, и они не носили белья.

Бал. За вторым занавесом стол яств. Пьют, едят, и валит из кастрюль пар. Пар, пар! Пар!

Карпы, щуки, индюшки на блюде.

Джульетта - надо бояться голубого лиризма в образе... Веселая толстуха, дочь Капулетти.

...Ее самоубийство в этом полнокровии нелепо и в то же время легко. Так же нелепо и легко, как самоубийство Маяковского было и неожиданно и ожиданно.

Офелия - луна, Джульетта - солнце.

Ромео - надо быть страшно жадным до всяких возможностей, дать его густую кровь...

Когда А. Д. Радлова читала у нас пьесу*, я вдруг страшно обеспокоился о переводе. Читала женщина с напевом, и получалось страшно. Где Шекспир, мужество, полнокровие, язык страсти? ...Я думаю, и женоподобный Камерный театр грешил, когда ставил "Ромео и Джульетту"**. Коонен в роли Джульетты часто басила, а Церетелли в роли Ромео разливался соловьем. Впрочем, хорошо нам сейчас острить по поводу других...

* (Трагедия "Ромео и Джульетта" шла в переводе А. Д. Радловой.)

** (Речь идет о постановке А. Я. Таирова (1922 г.).)

Клокочущий ритм все разгорающегося пламени... Мы в течение шести месяцев занимались стихом, начали с "Русалки" Пушкина.

Стихи надо читать так же, как носить хороший костюм, - скромна и непринужденно.

...Движение массы в масштабах всего зеркала сцены и жест отдельного актера равновелики и взаимосвязаны. Одно другое начинает или заканчивает (движение подбородка или кисти руки может начать или закончить движение человеческой массы).

...Темно. В оркестре звучит трагическая монументальная тема, постепенно переходящая в ясную романтическую неумирающую тему любви Ромео и Джульетты.

В темноте давно раскрылся занавес. На сцене бесформенная труда каких-то строений под покровом цвета ржавой крови. Это покров трехсотлетней давности, лежащий на творении Шекспира, который сегодня мы хотим поднять.

Он поднялся вверх, и его подкладка стала постоянным голубым тентом и одновременно небом спектакля".

Реализовалась давняя мечта Попова о лестнице как игровой площадке. Широкие марши-ступени уходят в даль сцены, вверх. В глубине арка, открывающая перспективу крепостной стены и контуры высоких, тонких деревьев.

В нижние марши с двух сторон вмонтированы два вертящихся круга. Они позволяют осуществлять быстрые смены декораций - интерьеров: комната Джульетты, балкон ночью, келья фра Лоренцо. Сама лестница - отличный плацдарм сцен натурных, народных и в первую очередь пролога, боя, ставшего классической, хрестоматийной сценой театрального искусства.

Мирно начинается утро. Из окошка дома Монтекки спустился по веревке слуга Капулетти, чья-то нежная ручка послала ему сверху воздушный поцелуй: слуги-то дружат между собой. Ссора начинается с ленивой перебранки. Домы - враждующие кланы, домы-крепости стоят друг против друга. Бой всерьез начинает Тибальд, племянник Капулетти, выскочивший на улицу с мечом наголо. И здесь, подобно огню, драка охватывает сцену: выскакивают люди, слуги, господа, две минуты сценического времени идет ожесточенный молчаливый бой под звон и лязг оружия.

Общую картину, которая в спектакле захватывала мрачным темпераментом и размахом, складывали одиннадцать поединков-дуэлей, одиннадцать дерущихся пар, первые - в разлетах нижнего марша, остальные - уходя вверх, до самого конца лестницы; Тибальд и Бенволио, старик Монтекки и старик Капулетти, двое слуг, двое горожан и так далее.

В беге спектакля намечены опоры, пики действия, развития темы. Первый - гибель юноши в алом плаще.

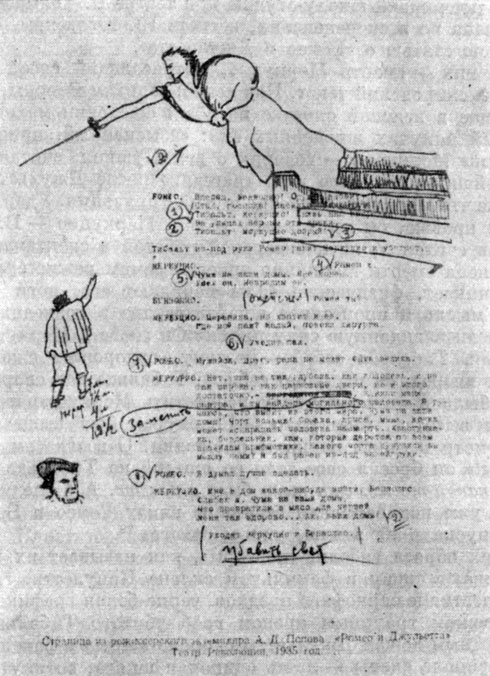

Страница из режиссерского экземпляра 'Ромео и Джульетты'. Сцена смерти и Меркуцио

Невесть откуда, из правой кулисы, появляется прекрасный и стройный, златокудрый молодой человек. Чей он? Монтекки? Капулетти? Неизвестно, пока он просто прохожий, веронец, беспечно отправившийся по своим делам. Чуть приглушенные, североитальянские краски фона (их тоже долго искали, несколько раз перекрашивали стены домов) и светлое, бело-алое пятно. Юноша сияет, как ангел утра, мягко ложатся складки алого плаща. Он пересекает сцену и вдруг - удар шпаги, посланный ему в сердце огромным бородатым верзилой. Взлетает и падает алый плащ, падает юноша. Эта мизансцена - смена ритма. Бой замирает, и на мгновение воцаряется мертвая тишина. Последнее судорожное движение руки погибшего - сигнал к новой вспышке остервенелой драки. Злато-волосого юноши нет среди персонажей трагедии Шекспира. Его играл только что кончивший школу-студию при театре Б. Толмазов. Сцена была отмечена во всех рецензиях, воспета Ю. Юзовским, с нее начавшим свою статью о "Ромео и Джульетте".

Второй пик - смерть Меркуцио, потрясающий своей силой и скорбью шекспировский текст. Под ясным солнцем Вероны, на полуденной улице в нелепой схватке погибает еще один молодой человек, полный кипучих жизненных сил: "изысканный, привязчивый, благородный" Меркуцио - говорил о нем Пушкин, считая его "замечательнейшим лицом изо всей трагедии" после Джульетты и Ромео. Только что Меркуцио беспечно шутил с друзьями. Удар шпаги - и, истекая кровью, он проклинает убийц. Меркуцио - В. Белокурова Попов считал лучшей актерской работой в спектакле.

Мизансцена смерти Меркуцио описана самим режиссером: "Тело слабеет, сникает, физические силы покидают его, ноги подкашиваются, а мысль и пронзенное шпагой сердце в последний момент жизни обрели невиданную силу протеста и гнева... Меркуцио хочет уничтожить Тибальда собой - поэтому, судорожно сжав шпагу, вытянув ее вперед, он посылает себя на Тибальда как снаряд. ...Необходимо было к этому моменту разместить Меркуцио и Тибальда на разных высотах. Меркуцио - Белокуров был выще Тибальда на целый метр и стоял на краю площадки. С возгласом "Чума на ваши домы!" он бросал свое тело со шпагой на Тибальда - вперед и вниз, и какой-то момент тело было в полете. А в следующую секунду его уже подхватывали стоявшие внизу Ромео и Бенволио и бережно опускали на землю, уже мертвого"*.

* (Попов А. Д. Художественная целостность спектакля, с. 234.)

Два этих образа гибели, "повторы", как называет их режиссер, подготавливают сцену в фамильном склепе Капулетти, где уходят ввысь по лестнице саркофаги предков, черно-белая графика, сумрак. Покрыт свежим траурным крепом гроб убитого Тибальда, а над белым смертным ложем Джульетты скорбно застыл с факелом в руке Ромео. В финале сцены - лишь одинокая шпага, воткнутая в пол. Это точка в трагическом развитии темы вражды.

Такие же вехи, опоры в движении темы любви. Тихой и - сразу - тревожной мелодией вступает она в спектакль после пролога, сыгранного мощным tutti боя. Она тоже предупреждение.

В режиссерских планах и в либретто спектакля специально отмечена сцена 4-я, улица: "Это начало трагедии. Здесь Ромео уже под крылом своей будущей судьбы: его слова о роковом вечере, прозрение бедствий и безвременной смерти не надо давать курсивом, но вся атмосфера сцены - прелюдия к балу, глухие удары рока". В спектакле эта сцена получилась красивой и чуть таинственной, смятенной. Из дома Капулетти доносятся музыка, раскаты хохота. Спустилась ночь, взошла луна. Мечутся огни факелов, тени, Ромео и друзья в масках (для спектакля принят "животный эпос" - лисьи морды, птичьи головы), Ромео - в костюме и личине медведя. К друзьям привязались нищие - уроды и калеки, а рядом поэтично звучит рассказ Меркуцио о королеве Маб, повитухе фей... Это - сцена "у подъезда", совсем скоро что-то свершится... И она незаметно переходит в сцену бала, где в музыке (композитор В. Крюков) - контраст разнузданного, пьяного веселья и чистой мелодии паваны, и Ромео, откинув назад медвежью голову-маску, говорит:

Вокруг нее свет факелов погас, Она в ночи блистает, как алмаз... Любил ли прежде? Отрекитесь очи, Я красоты не знал до этой ночи!

И далее - первый поцелуй, прощание у балкона - тоже вехи, лирические взлеты. Умные любовники?

Расчет на индивидуальность исполнителей был у Попова верен в главном: масштаб дарований Бабановой и Астангова заведомо делал героев спектакля значительными. Блеском свободного ума, ищущего свои пути к разгадкам и свои имена вещам, изяществом и грацией сверкали монологи Джульетты - Бабановой. У Астангова были интереснее всего моменты размышления и познания - сцена с аптекарем, "за деньги продающим смерть" - яд. Почти без движений, сделанная как бы "крупным планом", она была полна шекспировской горечи, предчувствий, что человеку грозит "золото - яд худший для души".

Но главные герои спектакля недостаточно монтировались друг с другом. Блистательная, всегда прелестная Бабанова, способная играть все, а тем более роль прямого попадания - Джульетту, и тонкий, нервный актер Астангов, этот умный и интеллигентный Ромео, существовали порознь - все-таки не "Ромео и Джульетта", любовники из Вероны, пусть "умные любовники". Линия их любви, режиссерски прочерченная и тонко и темпераментно, осталась, однако, линией, темой в широком сценическом полотне, воссоздававшем эпоху с ее разительными контрастами, поэзией, кровью, грязью, светом и мраком. Порой казалось, что и сама любовь-то существует для того, чтобы обнажить язвы, заставить содрогнуться, сердцем понять всю губительность вражды, предрассудков и зла. Потом, со вторым актерским составом, когда Ромео в паре с М. Бабановой играл А. "Лукьянов, а у Бабановой появились дублерши, две молодые актрисы - В. Малиновская и С. Альтовская, повесть, которой "нет печальнее на свете", звучала со сцены проще, беднее, но сердечнее.

Беда обнаружилась рано, еще на первых репетициях-беседах. Астангов вдруг предложил: "Эти две роли нужно решать как одну. Надо их решать очень гармонично... Никаких шероховатостей, никаких диспропорций не должно быть. Чтобы они даже и одеты не были в разные цвета".

Все закричали, стали возмущаться: что это значит - "решать как одну роль"? Попов заявил, что мысль "вредная". А ведь Астангов-то был прав, и не зря что-то его страшило.

В дневник репетиций, уже на прогоне, один из режиссеров- лаборантов занес весьма тонкое и точное наблюдение: "Бабанова читала и "играла" за столом для "себя" и "в себя", это сказалось и на исполнении и на отношении к Ромео. Она играла с воображаемым Ромео, а не с Астанговым - Ромео (разрыв с партнером)".

В таких случаях считается, что виноват режиссер, и это справедливо. Но Попов оказался в особом положении, стал жертвой своего идеализма и максимализма.

С лозунгом "актера-мыслителя" постановщик вступал в работу над спектаклем, не устанавливая регламента для самовыражения и самоизлияний каждого участника. Дискуссионный клуб, открытый в фойе в июне 1933 года, продолжался и на репетициях в выгородках и на сцене, вплоть до премьеры, и Попов не хотел, а возможно, и не умел вовремя его закрыть.

И Астангов и Бабанова, каждый по отдельности, донимали его нескончаемыми вопросами, возражениями, жалобами, что они не понимают в роли то того, то другого, не могут то, это, третье, десятое, не согласны, не хотят... Режиссер считал, что Астангов углубляется в рефлексию, излишне перегружая образ юноши. Астангов стоял на своем.

Из протокола репетиций (декабрь 1934 г.):

"М. Ф. Астангов. Меня все еще занимает вопрос о том, как понимать Ромео до встречи с Джульеттой. Мария Ивановна говорила, что он раньше - шалопай. Но ведь если первую тоску Ромео трактовать несерьезно, подчеркивая некоторую напыщенность его выражений и т. д., то как играть отказ Ромео от прежней любви?

А. Д. Попов. Какую-то разницу между двумя Ромео (до и после встречи с Джульеттой) вы видите? Скажите, в чем вы видите эту разницу?

М. Ф. Астангов. В том, что первая любовь мельче. Это ясно. Но я боюсь, что публика дальше не поверит, что такая финтифлюшка сильно чувствует...

А. Д. Попов. Надо учитывать собственный актерский материал. Вы по характеру брюнет. Серьезность-то у вас есть. А вот должен быть и уклон в легкомыслие, к этакому Мартинсону Яхонтовичу Церетелли*... Но вы правы, что Ромео и в начале не "золотая молодежь". Он в лес идет не в оперном трико, а в добротном охотничьем костюме. Может быть, и ружье есть за плечами. Но важно то, что первое чувство - больше "воздыхание".

* (Из трех московских популярных артистов: Сергея Мартинсона, Владимира Яхонтова и Николая Церетелли, к которым А. Д. Попов относился несколько иронически, он создал это "триединство легкомыслия".)

М. Ф. Астангов (все время думает, ищет). Я могу работать, когда Ромео зрительно мне ясен. Вот, например, он мог идти с книжкой... Его окликают. И вот что тут делать? Здороваться? Или что? Он выходит печальный, почти Гамлет...

А. Д. Попов. Аналогии с Гамлетом не надо... И книжки не надо..."*

* (ЦГАЛИ, ф. 655, оп. 1, д. 49.)

В написанных уже после смерти А. Д. Попова воспоминаниях М. ф. Астангов возвращается к дням выпуска "Ромео и Джульетты". "Не могу не сказать, что на чуткость и доброжелательность ко мне Алексея Дмитриевича я, сам того, конечно, не желая, ответил черной неблагодарностью", - без обиняков начинает он рассказ о том, как одновременно с работой в шекспировском спектакле снимался в фильме "Заключенные", не найдя в себе сил, несмотря на уговоры Попова, отказаться от роли Кости-Капитана...

"Зашоренный и замученный, я недостаточно представлял себе, как я отравлял и разлагал атмосферу репетиций, как все это угнетающе действовало на Алексея Дмитриевича.

Поначалу очень увлеченный постановкой... Алексей Дмитриевич постепенно приходит к депрессии, и заключительную часть репетиций проводит уже И. Шлепянов как художник и сопостановщик. Вероятно, в это время Алексей Дмитриевич уже решает, глубоко обиженный, оставить Театр Революции.

...Запоздалая горечь мне часто напоминает, как после одного из прогонов, сознавая свою вину, я бегу по Собиновскому переулку за ссутулившимся и быстро удаляющимся Алексеем Дмитриевичем. "Вы мне ничего не скажете?" - говорю я. "А что теперь говорить!" - следует ответ"*.

* (Режиссер, учитель, друг, с. 242-244.)

Астангов, написавший все это мужественно и прямо, считал себя единственным виновником происшедшего. В этом он был высоко благороден, но не прав и казнил себя зря.

Уже давно возникли трения между художественным руководителем и директором. Сначала отношения с И. С. Зубцовым складывались дружественно и Попов доверял своему коллеге-администратору полностью, ценя его преданность делу и оперативность. Попов никогда не позволял себе вмешиваться в функции директора, Зубцов же все больше и больше ощущал себя равным Попову даже и творчески. Возможно, это была своего рода компенсация несложившейся у директора актерской и режиссерской судьбы и загнанного вглубь эстетического лидерства. Попов действительно был человеком доверчивым, на редкость демократичным. Он не умел соблюдать ту дистанцию, которая - увы! - по-видимому, все-таки необходима в любом деле, а в театральном деле - вдвойне; на репетиции он был открыт каждому и действительно искренне (а не только в целях педагогических) выслушивал чужие мнения и принимал их абсолютно всерьез, даже если они были не вполне серьезны. Исповедуя веру в "коллектив творческих единомышленников", он первым неукоснительно придерживался правил этой веры, был беспощадно требователен к себе и от других ждал того же. Но для жизненного успеха и для ведения дела, видимо, необходимы непреклонная твердость, жесткость, железная воля - свойства вождя, диктатора. Их-то был начисто лишен Попов. "Деликатный" - чаще всего встречается в характеристиках молодого Попова именно это слово, казалось бы, столь не соответствующее ни суровым десятилетиям 20-30-х, ни самой профессии режиссера-постановщика. Разочарования в людях глубоко его травмировали, удары он "принимал не в бок, а в сердце", как сказал об Алексее Дмитриевиче его сын, А. А. Попов.

Так вышло с вахтанговцами, так получилось и с И. С. Зубцовым. В гастрольной поездке Театра Революции летом 1934 года по Белоруссии и Украине конфликт уже вышел наружу и было допущено много бестактностей (употребим это выражение, пусть и не вполне соответствующее и сильно смягчающее истинное положение вещей) в адрес Попова. Работа над Шекспиром протекала в условиях постоянного недовольства, контроля, вмешательства со стороны дирекции.

Закулисные помещения театра были завалены книгами по истории Возрождения, гравюрами, фотографиями. В одном фойе фехтовали участники боя (полгода продолжались обязательные для всего мужского состава занятия), в другом молодой балетмейстер Игорь Моисеев репетировал сложный по композициям бал в доме Капулетти. Постановочная часть запрашивала у трестов "кожи разных цветов для пошивки лосин, курток и части обуви - 200 кв. метров", "бархата на 5000 рублей и шелкового атласа на 3000 рублей". В небольших комнатах за кулисами С. В. Шервинский и К. М. Семенова, ассистенты режиссера по стиху, занимались с актерами текстом. Сбивался с ног "режиссерский штаб", верные помощники Попова и Шлепяиова - Д. В. Тункель и Б. М. Седой.

А дирекция выпускала приказ за приказом, вывешивала на доске грозные обращения к коллективу театра, проводила экстренные совещания, собрания, митинги. Искусственно нагнетался аврал, слова "срыв", "подрыв", едва ли не "вредительство" висели в воздухе.

В срок не укладывались. Нехорошо, конечно, но все же премьера Шекспира не есть пуск завода или электростанции.

На репетициях по распоряжению дирекции был установлен комсомольский пост. Спектакль посвящается комсомолу - пусть комсомольцы наведут порядок. Ребята, эти Джульетты, Ромео и Тибальды 1935 года, взялись за дело дружно и боевито. Бюллетени комсомольского поста встречали приходивших на репетиции каждое утро:

"Комсомольский пост находит, что совещание за режиссерским столом после звонка является недопустимым фактом, урывающим время от репетиции".

"Комсомольский пост находит репетицию "2-й сад" примерной и предлагает всем равняться по участникам этой сцены".

"Мы считаем, что за срыв репетиции 23. III несет ответственность Д. Д. Попов, допустивший... обсуждение по поводу репетируемой картины. Все эти разговоры, мы еще раз напоминаем, должны вестись после репетиций, а не отнимать за месяц до премьеры время и силы у актеров и режиссера, ставящего картину"*.

* (ЦГАЛИ, ф. 655, on. 1, д. 106.)

При всей нервности Попов отличался большой внешней выдержкой и в поведении был корректным всегда. Еще И. М. Толчанов заметил это в "легкоуязвимом" режиссере и рассказал в своих воспоминаниях один эпизод: Попов не переносил плохой работы постановочной части. Однажды на спектакле после какой-то грубой накладки Толчанов увидел Попова в совершенно необычном состоянии: он мчался по коридору, подбежал к сцене и громко крикнул в сторону постановочной части: "Узюм!" "...Это, очевидно, была разрядка, - заключает Толчанов, - так как после этого возгласа он повернулся и пошел обратно в зрительный зал".

Сколько же такого "узюму" накопилось у Попова во время репетиций "Ромео и Джульетты"! Он не обладал умением своего героя Григория Гая, "ликуя", преодолевать трудности. Может быть, именно недостающие ему самому свойства так восхищали его в героях пьес о пятилетке, недаром так любил он подчеркивать их "оптимизм, бодрость, волю к действию и победе". Воспев металл, в себе имел металла мало - ни стали, ни железа.

К "предельной дате", назначенной директором, - к 23 апреля - не успевали. Премьеру перенесли на 12 мая. Зубцов неистовствовал. 30 апреля Попов провел генеральную репетицию. 6 мая, как зафиксировано в дневнике, репетировал смерть Меркуцио - отрабатывалась, очищалась ритмически знаменитая впоследствии мизансцена полета. 8 мая репетировал сцену в склепе.

Вернувшись домой с репетиции и войдя в кабинет, Алексей Дмитриевич взял с письменного стола пресс-папье и запустил им в оконное стекло. Ничего подобного Анна Александровна Попова не видела за свое двадцатилетнее с ним знакомство, сын - за всю свою семнадцатилетнюю жизнь.

И когда на премьере тяжелый покров пурпурного занавеса падал сверху на шекспирову Верону, воскрешенную так сверкающе-живо, и зал взрывался аплодисментами, творец спектакля был далеко: с тяжелым нервным расстройством его увезли в больницу.

15 июля 1935 года на доске объявлений Театра Революции появилось распоряжение № 45 за привычной подписью - "директор Зубцов":

§ 1

"Тов. Попова А. Д. с 15.VI числить в полуторамесячном отпуску и по окончании отпуска с 1. VIII, согласно поданного заявления, освободить от занимаемой должности.

§ 2

Уборщицу тов. Блиненкову с 11. VII числить в двухнедельном отпуску.

§ 3

Бутафора тов. Носкова П. Ф. ...

§ 4

Контролера тов. Богатскую Р. И. ...".

15 августа 1935 года Алексей Попов приступил к обязанностям художественного руководителя Центрального театра Красной Армии.

Двадцать лет не встречался Попов с Астанговым. В 1955 году, в один торжественный для артиста день, он получил от Алексея Дмитриевича теплое поздравление: "У Вас есть ум и страсть, а это то, что ведет художника "по восходящей", пока есть жизнь. Целую Вас, дорогой". Слова поздравления приводит в своих воспоминаниях Астангов, прибавляя: "Тяжкая вина, многие годы угнетавшая меня, с получением этого письма стала рассеиваться".

А чуть раньше, в 1953 году, в адрес М. И. Бабановой пришла из-за границы открытка с изображением парадной анфилады старинного замка. На обороте было написано:

"Дорогая Мария Ивановна!

Приветствую Вас из Праги!

Увидел в натуре вот такую залу-маскарад, где написанные фигуры вываливаются в зал, и вспомнил наших "Ромео и Джульетту". Захотелось Вас приветствовать. Как-то Вы живы? Крепко жму Вашу руку. Попов"*.

* (Туровская М. И. Бабанова. Легенда и биография. М., "Искусство", 1981, с 199.)

Мария Ивановна не замедлила откликнуться:

"Глубоко почитаемый и неизменно дорогой Алексей Дмитриевич! ...Я очень часто вспоминаю время работы с Вами и всегда мучаюсь от мысли, что не умела, да и до сих пор не умею дать понять тем людям, к которым я отношусь особенно хорошо и высоко, если можно так сказать, не умею дать понять это свое особенное отношение. И мне хотелось бы, хоть с таким безумным опозданием, - чтобы Вы знали, что в моей актерской жизни Вы были единственным режиссером и человеком, к которому у меня громадное чувство благодарности, который меня научил многому, иногда, может быть, и сам не все об этом зная, и который дал мне гораздо больше, чем он об этом думает. Поверьте, что все это правда, простая и мудрая человеческая правда, а не актерская преувеличенная манера, которую я очень не люблю в своих товарищах по профессии и которую стараюсь изгонять из своей практики. Мне очень было бы нужно и дорого, чтобы Вы поняли меня так, как оно есть на самом деле.

Если бы в жизни могли бы еще произойти чудеса и мне посчастливилось бы встретиться с Вами в театре - Вы смогли бы в этом убедиться. Ну, вот, простите за сантименты, их в свое время мы очень старались выбросить из своей жизни, но вдруг оказалось, что без этих вещей жить скучно и не хочется".

В другом письме М. И. Бабановой к А. Д. Попову:

"Крепко Вас помню, вспоминаю с неизменным сожалением, что жизнь разделила меня от Вас, и очень Вас люблю и как художника и как человека"*.

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 508.)

Рядом хранятся письма и телеграммы М. Ф. Астангова, полные признательности, любви и всегда подписанные "Ваш благодарный ученик Астангов".

И еще одно письмо, третьего "виновного" драмы - Н. Ф. Погодина. Ведь это в фильм по его сценарию "перетянули" Астангова. Но дело, разумеется, было совсем не только в этом. Дело было в том, что начавшееся так звонко, красиво содружество драматурга и режиссера и мечтавшийся Попову союз писателя и театра оказались недолговечными. Погодин быстро ушел из завлитов, писал и ставил в других театрах. Конечно, его право.

И вот письмо без даты:

"Дорогой и милый Алексей Дмитриевич! Я нашел для себя повод, о чем прямо говорю, - чтобы восстановить ту дружбу, о которой я безмерно помню и помню оттого, что моя жизнь была (или, вернее, есть) связана с Вашим личным огромным влиянием. Я люблю Вас еще больше и умнее, когда чуть постарел и многие, решающие мысли из Ваших взглядов принял сейчас как честные, строгие и принципиальные. Короче: я перебесился и возвращаюсь к старой жене, с кем никогда не надо было даже тень на плетень наводить. Единственный мой упрек Вам: не надо было обращать внимания на мои гоноры и дурости, и тогда я был бы во много раз лучше того, что есть, и мы бы вместе поставили не одну драму в истинном смысле слова.

...Но мы это снова начнем. И я протягиваю Вам руку уважения и сердечного истинного чувства, дорогой и милый Алексей Дмитриевич.

Ваш всегда Ник. Погодин"*.

* (ЦГАЛИ, ед. хр. 663.)

Общеизвестна истина, что характер и судьба взаимосвязаны. "Что имеем - не жалеем..." - слова народной мудрости вспомнил один из авторов посмертного сборника "Режиссер, учитель, друг. Современники о творчестве А. Д. Попова". Судьба многих творческих взаимоотношений Попова была именно такова: после разлуки - горькое раскаяние, нежные чувства любви, благодарности, вины. Потеряв "милого и дорогого Алексея Дмитриевича", человек (если У него самого что-то было за душой, конечно) хватался за голову. Еще бы! Часто ли светит нам, людям, такой свет? Светит и не слепит нас в глаза прожектором, и кругом не кричат: "Се светоч!" Щемящая боль потери уже не оставляла человека. Часто бывало уже поздно. Хорошо Астангову и Бабановой: они успели повиниться. А он их всегда любил.

Итак, еще одно прощание, опять уход.

Четыре года был Алексей Попов худруком Театра Революции: 1931-1935... Выражаясь языком эпохи, не одну, а, наверное, две пятилетки выполнил он в четыре года. Вместе с временем он мчался, забывая о себе. Нe вернуться в театр на свою триумфальную премьеру Шекспира, который буквально стоял на повестке дня (на подходе "Отелло" в Малом театре с А. А. Остужевым, "Король Лир" с С. М. Михоэлсом в ГОСЕТе), даже и не подумать о том, что лучше, выгоднее было бы сейчас "пожать лавры", мог действительно только лишь Попов.

"Схема" уходов родилась в тот давнишний весенний день, когда молодой артист Художественного театра не внял гласу учителя, увещевавшего его. Нужно было лишь раз "преступить". И всякий следующий ситуация повторялась: Попов уходил на гребне успеха, не думая о закреплении его, не боясь начинать новую жизнь, не подсчитывая, что теряет. И все-таки если каждое прежнее расставание имело свой разумный смысл и внутреннюю логику, то, о котором речь, было напрасным. Оно было ошибкой, результатом настроения (что позже стали называть "стрессом"), итогом сцепления случайностей. С вахтанговцами Попов расстался правильно - добра бы не бы то слишком разными были вахтанговцы и он, хотя глубоко и долго горевали о беглеце Борис Щукин и еще несколько человек в театре на Арбате. Здесь, в Театре Революции, было иное. "Перемелется - мука будет!" - мог бы сказать себе Попов, но не сказал.

Ушел. "О нем два сердца, может быть, еще грустят"... Нет, не два, многие сердца. И когда в 1948 году Попов возобновлял "Ромео и Джульетту", весь коллектив Московского театра драмы (так назывался теперь Театр Революции) послал ему приветствие, которое кончалось словами:

Нет встречи радостней на свете, Чем встреча с вами на "Ромео и Джульетте".

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'

При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:

http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'